目次

はじめに

あわせて読みたい

オススメ記事一覧(本・映画の感想・レビュー・解説)

本・映画の感想ブログ「ルシルナ」の中から、「読んでほしい記事」を一覧にしてまとめました。「ルシルナ」に初めて訪れてくれた方は、まずここから記事を選んでいただくのも良いでしょう。基本的には「オススメの本・映画」しか紹介していませんが、その中でも管理人が「記事内容もオススメ」と判断した記事をセレクトしています。

この記事で取り上げる美術展・本

あわせて読みたい

Chim↑Pom展:ハッピースプリング | 森美術館 – MORI ART MUSEUM

本展は、Chim↑Pomの初期から近年までの代表作と本展のための新作を一挙に紹介する初の本格的回顧展です。

著:美術手帖編集部

¥1,408 (2022/03/23 18:33時点 | Amazon調べ)

ポチップ

この美術展・本をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

森美術館の展示で私が凄まじいと感じた2つのプロジェクト Chim↑Pomがテーマに掲げる「公共」について Chim↑Pomとはそもそも何者か? これまで足を運んだ美術展で、ずば抜けて過去イチ衝撃を受けた

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…

「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。

「Chim↑Pom」のことを碌に知らずに観に行った森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」が凄すぎた

あわせて読みたい

金沢&富山のアート旅!「21世紀美術館」だけじゃない激アツなおすすめ美術館巡りをご提案

金沢・富山を巡るアート旅に出かけてきました!メインの目的は「21世紀美術館」でしたが、それ以上に「ASTER Curator Museum」「LIP BAR」「KAMU kanazawa」などがとにかく素晴らしかったです。アートや美術のことはド素人ですが、超個人的主観で「金沢・富山で触れられるアートの良さ」について書いた旅行記となります

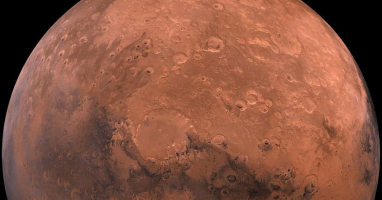

2022年2月18日から同年5月29日の予定で、「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館) が行われている。

あわせて読みたい

Chim↑Pom展:ハッピースプリング | 森美術館 – MORI ART MUSEUM

本展は、Chim↑Pomの初期から近年までの代表作と本展のための新作を一挙に紹介する初の本格的回顧展です。

先日観に行ったのだが、脳みそをこれでもかと刺激される衝撃的な展示に、大興奮させられた 。私は美術やアートに疎いながらも、美術展に時折足を運ぶ。そう多くはないものの、これまでそこそこ色んな美術展を観てきたが、その中でずば抜けてこの「Chim↑Pom展」が良かった。過去イチと断言できる ほどだ。

これまで私は、美術展についてレビュー記事などの文章を書いたことがない 。本・映画については必ず何か文章を書くと決めているのだが、美術展では書けなかった。美術展の多くは、当然ながら「視覚」を刺激するものが多く、私の中でそれを上手く「言語化」できずにいたからだ。

しかし「Chim↑Pom展」では、とにかく「思考」を刺激され続けた 。だからこそ、いつもとは違い「言語化」できるのである。

あわせて読みたい

【継続】「言語化できない」を乗り越えろ。「読者としての文章術」で、自分の思考をクリアにする:『読…

ブログやSNSなどが登場したことで、文章を書く機会は増えていると言える。しかし同時に、「他人に評価されるために書く」という意識も強くなっているだろう。『読みたいことを書けばいい』から、「楽しく書き”続ける”」ための心得を学ぶ

私が「Chim↑Pom展」を観に行った直後、「美術手帖 2022年4月号」でChim↑Pomの特集が組まれることを知った ので、初めて「美術手帖」を購入した。そして隅々まで熟読することで、それまでまったく知らずにいた「Chim↑Pom」について、自分の中でそれなりに整理ができたように思う。

著:美術手帖編集部

¥1,408 (2022/03/23 18:37時点 | Amazon調べ)

ポチップ

そこでこの記事では、森美術館での展示と「美術手帖」の記述を元に、Chim↑Pomがテーマに掲げることの多い「公共」を軸にした文章 を展開していきたいと思う。

あわせて読みたい

【芸術】実話を下敷きに描く映画『皮膚を売った男』は、「アートによる鮮やかな社会問題風刺」が見事

「シリア難民の背中にタトゥーを彫り芸術作品として展示する」と聞くと非常に不謹慎に感じられるだろうが、彫ったのが国家間の移動を自由にする「シェンゲンビザ」だという点が絶妙な皮肉。実話をベースにした映画『皮膚を売った男』の、アートによる社会問題提起の見事な鮮やかさ

「美術手帖」には、Chim↑Pomの制作にオーガナイザー(外部協力者)として携わった経験を持つ様々な人物のインタビューも掲載されている のだが、その1人であるキュレーターの田附那菜はこんな風に語っている。

Chim↑Pomのプロジェクト全体のダイナミズムは、とても持続可能なものだと思います。たんに社会現象からインスピレーションを受けて、それに関連した作品をつくるのではなく、作品のコンセプトを現実の社会と結びつけ、作家自身がそこに物理的に介入しています。彼らは実際に私たちが生活している社会を出発点にし、自分たちがいる場所とつなげながら、その先に続く「道」を見出そうとしているのです。社会的な問題に言及しながらも、時には皮肉なかたちでユーモラスに表現している点が非常に面白いと思います。(田附那菜)

タブーと言われている領域を開拓していく役割も果たしている。(中略)既成の枠組みに対して問いかけ、高尚な美術と言われているものとパブリックを引き合わせるという意味で、あいだをつなぐ存在だと思います。(田附那菜)

「芸術が『社会問題』をあぶり出す役割を担うことがある 」という事実は一般的にも認識されているように思うが、Chim↑Pomはさらにそこに「『公共/パブリック』に対する問いかけ」を振りかける のである。森美術館の展示でも、私が最も衝撃を受けた作品はまさにこの「公共」の意味・意義について核心を衝くようなもので、そのシンプルで鮮やかな発想に恐れ入った 。

あわせて読みたい

【感想】池田晶子『14歳からの哲学』で思考・自由・孤独の大事さを知る。孤独を感じることって大事だ

「元々持ってた価値観とは違う考えに触れ、それを理解したいと思う場面」でしか「考える」という行為は発動しないと著者は言う。つまり我々は普段、まったく考えていないのだ。『14歳からの哲学』をベースに、「考えること」と自由・孤独・人生との関係を知る

決して美術に限る話ではないが、世の中にある様々なモノ・価値観に触れることの価値の1つは、「普段考えないことについて思考する」という点にある と思っている。権力や法律に抵触でもしない限り「公共」について考えることなどまずないが、Chim↑Pomの作品に触れることで、頭の中に自然と「問い」が生まれる ことだろう。「アート作品としての存在感」と「社会問題を問いかける鮮やかさ」が見事に同居すると感じたし、アートではない自分が得意な領域においてChim↑Pomのようなスタンスを実践したいと考えさせるような展示だった。

まさに、「日常生活に不可欠だが、日常生活からは得られない価値観・感覚」に溢れた、刺激的すぎる美術展 だと言える。

それではまず、森美術館の「Chim↑Pom展」で私が衝撃を受けた2展示 について、「美術手帖」の記述も踏まえながら見ていくことにしよう。

あわせて読みたい

【革命】電子音楽誕生の陰に女性あり。楽器ではなく機械での作曲に挑んだ者たちを描く映画:『ショック…

現代では当たり前の「電子音楽」。その黎明期には、既存の音楽界から排除されていた女性が多く活躍した。1978年、パリに住む1人の女性が「電子音楽」の革命の扉をまさに開こうとしている、その1日を追う映画『ショック・ド・フューチャー』が描き出す「創作の熱狂」

(2022年4月20日 追記)

Chim↑Pomは、4月27日をもって「Chim↑Pom from Smappa!Group」に改名する と発表した。

詳しい経緯などは上の公式HPを読んでほしいが、非常にChim↑Pomらしい、正面から喧嘩を売るようなやり方でとても面白い 。

ポイントは2点ある。

森美術館での展示「ハッピースプリング」の設営費などを賄うため、森美術館側から要請を受けて、資金を作家側で集めることになった。 ・集めた1000万円の資金の内、「Smappa!Group」からの申し出のみが拒否された。 そして、森美術館側の判断に異を唱えるために改名した という経緯である。

森美術館が「Smappa!Group」の申し出を断ったのは、「Smappa!Group」が「水商売の会社」だから だという回答があったという。しかし、Chim↑Pomというアート集団を正しく理解していれば、彼らと「Smappa!Group」との深い繋がり を理解していないはずがない。その関係についてはこの記事内の別の箇所に追記するが、「Chim↑Pomの展示を行う」という決断をした時点で、森美術館側も「Chim↑Pomの『ある種健全な危うさ』」が持ち込まれることを理解する必要があった と思うし、その点について大いに見誤ったというのが私の考えだ。

あわせて読みたい

【葛藤】正論を振りかざしても、「正しさとは何か」に辿り着けない。「絶対的な正しさ」など存在しない…

「『正しさ』は人によって違う」というのは、私には「当たり前の考え」に感じられるが、この前提さえ共有できない社会に私たちは生きている。映画『由宇子の天秤』は、「誤りが含まれるならすべて間違い」という判断が当たり前になされる社会の「不寛容さ」を切り取っていく

Chim↑Pomは、改名を伝える文面の中でこう書いている。

今後、Chim↑Pomとのお付き合いを望まれる全ての団体におかれましては、私どもが際どい社会人であることを改めてお見知りおき頂き、間違ってもただの「健全」なグループだと勘違いなされませんよう、深くお願い申し上げます。

Chim↑Pom公式サイト 見事な宣言である 。私も、できれば「際どい社会人」としてこの世の中に存在したいと思ってはいるので、それを正面切って主張できるChim↑Pomに羨ましさを感じてしまう。

国立台湾美術館の「内」と「外」を「アスファルトの道」で繋ぐ《道》の衝撃

「Chim↑Pom展」は、森美術館の「周回可能な構造」を生かし、右回り・左回りどちらからでも観られる と案内がなされる。基本的には、森美術館の通常ルートで観る人の方が多いだろうが、その場合に最初に現れるのが、工事現場にあるような足組みが組まれた、天井が低い空間だ 。「森美術館」というハイソサエティな空間に、まったく異質な「工事現場の足組み」が存在するという出だしから、もうワクワクさせられてしまう。

あわせて読みたい

【教養】美術を「感じたまま鑑賞する」のは難しい。必要な予備知識をインストールするための1冊:『武器…

芸術を「感性の赴くまま見る」のは、日本特有だそうだ。欧米では美術は「勉強するもの」と認識されており、本書ではアートを理解しようとするスタンスがビジネスにも役立つと示唆される。美術館館長を務める著者の『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』から基礎の基礎を学ぶ

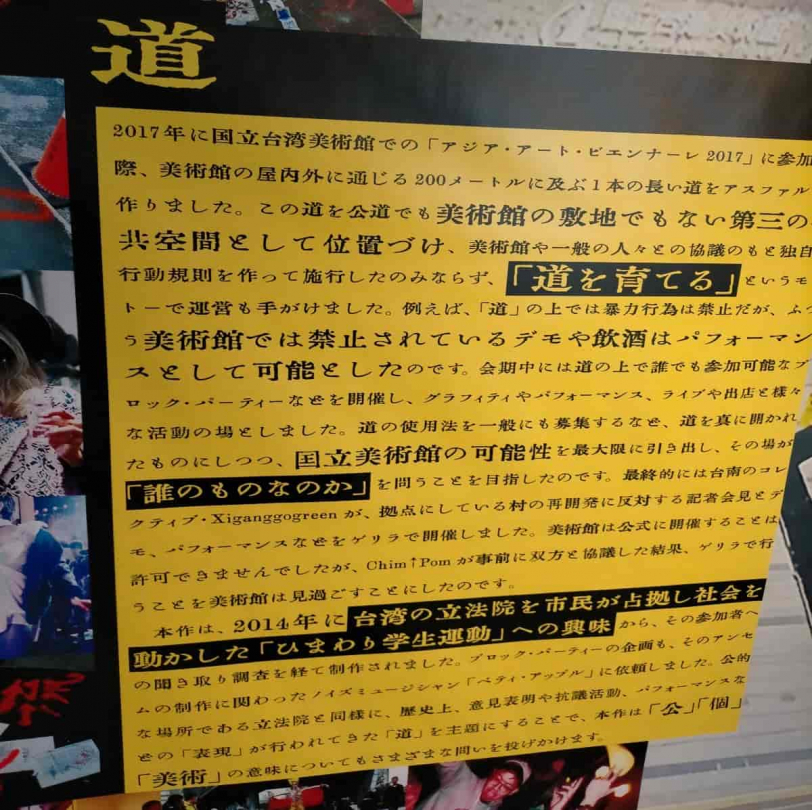

そこでは、過去にChim↑Pomが行った様々なプロジェクトの中から、「街」や「公共」をテーマ・背景に持つものが多く展示 されており、その中で、国立台湾美術館で半年近くに渡って行われた《道》というプロジェクト も紹介されている。

この《道》には、本当に衝撃を受けた 。

シンプルに展示作品を紹介するなら「アスファルトの道」と書くしかない。美術館の前を走る公道から、美術館の駐車場を通り、館内エントランスまでを1本の「アスファルトの道」で繋ぐ、というただそれだけのものだ 。

この何が凄いのか。それは、「美術館内の公共性」と「公道の公共性」について問いかけるアート になっている点だ。

あわせて読みたい

【正義】「正しさとは何か」を考えさせる映画『スリー・ビルボード』は、正しさの対立を絶妙に描く

「正しい」と主張するためには「正しさの基準」が必要だが、それでも「規制されていないことなら何でもしていいのか」は問題になる。3枚の立て看板というアナログなツールを使って現代のネット社会の現実をあぶり出す映画『スリー・ビルボード』から、「『正しさ』の難しさ」を考える

「公共の空間」と言っても様々なものがある。マンションの共有部分、図書館、市役所や公民館、神社仏閣、病院などなど、「公共の場」と呼んでいいと感じる空間 は様々に思い浮かぶだろう。しかし、それぞれの場所で「ここまでは許される」「ここからは許されない」というルールのイメージは異なる はずだ。しかしそのようなルールは、なんとなく当然のように共有されているものであり、「そういうものなんだ」と当たり前に受け容れているが故に、私たちはそれについて意識することがない。

Chim↑Pomは「アスファルトの道を敷く」というシンプルすぎるやり方で、その「公共性の違い」を具体的に顕現させたのだ 。

この展示によって観客に突きつけられるのは、以下のような「問い」 である。

あわせて読みたい

【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…

「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか

「美術館で行えること」と「美術館内に存在する『公道』上で行えること」に差はあるのか?

この点をよりよく理解するために、「美術手帖」に書かれている《道》の説明文 を引用しよう。

同じパブリックスペースでも、公道と美術館内ではそれぞれにルールが異なる。Chim↑Pomは、そのあいだをつなぐ《道》にも、そこにのみ適用される「レギュレーション(規定)」を設定した。館との交渉を重ね、《道》の上で行われることはすべて作品の一部と定義することで、通常は禁止されている落書き、飲食を許可。デモも、Chim↑Pomが主催するものにかぎり行うことができる。また暴力行為や公然猥褻はNGだが、「ロマンティックで愛がある行為」は自由とした。

当然のように、落書きや飲食は「美術館で行えること」ではない。しかし、「公道」では認められ得るだろう(「落書き」はかなりグレーだが)。だったら「美術館内に存在する『公道』」ではどうなのか ? これはまさに、これまで誰も考えたことのない「問い」だろう。そんなことを考える必然性がないのだから。しかしこの展示によって、普段まったく意識せずに受け容れている「公共性の違い」を認識することができる というわけだ。

あわせて読みたい

【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…

実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品

私もまさに、この《道》の展示(の説明)に触れることで、「公共性の違い」について考えさせられた。普段疑問を抱くことなどない領域に目を向けさせられた のである。

またこの展示は、国の文化的な差異をも浮き彫りにする ことになった。

道の占拠ひとつとっても、日本と台湾には大きな文化的差異がある。じつは台湾では、冠婚葬祭や廟会(縁日)のために公道が一時的に占拠されることがよくある。(中略)

日本でも、祭りなどで公道が封鎖されることはあるが、冠婚葬祭ではあまり聞かないように思う。「公道を占拠する」という点では、台湾の方が許容度が高いと言えるのかもしれない。しかしそんな台湾でも、「パーティ」となると許容されない というわけだ。確かにこれは「ダブルスタンダード 」と言わざるを得ないだろう。「公共性の違い」に目を向けさせることで、このような社会の在り方にも目が向く ことになる。

あわせて読みたい

【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない

TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった

「美術手帖」内で「公共」について対談するパート で、Chim↑Pomの卯城竜太がこんな発言をしていた。

内田樹さんが指摘していたのですが、西洋では、公共物は財産だという考え方がある。みんなが私権を制限して自分たちの財産を少しずつ持ち寄ってつくるものだから、そこに当事者意識が生まれてくる。いっぽう日本では、公共は野や海のようにそこにあるものとして受け止められている。だから、利用はするけれども当事者意識はない。(Chim↑Pom 卯城)

《道》の展示は、日本と同じアジア圏の台湾で行われた。もし同じ展示を欧米で行えば、また違った反応になるのかもしれない 。このように、「アスファルトの道を敷く」という非常にシンプルな手法によって、普段意識されない様々な価値観が浮かび上がるというわけだ。この《道》の存在を知ることができただけでも、私は「Chim↑Pom展」を観て良かったと感じる 。

先程、「台湾の公道では『パーティ』は難色を示される」という話に触れたが、台湾の美術館では、展示期間中に《道》の上で実際にパーティが行われた 。その「《道》上のパーティ」のキュレーションに関わったベティ・アップルはこんな風に語っている。

あわせて読みたい

【感想】実業之日本社『少女の友』をモデルに伊吹有喜『彼方の友へ』が描く、出版に懸ける戦時下の人々

実業之日本社の伝説の少女雑誌「少女の友」をモデルに、戦時下で出版に懸ける人々を描く『彼方の友へ』(伊吹有喜)。「戦争そのもの」を描くのではなく、「『日常』を喪失させるもの」として「戦争」を描く小説であり、どうしても遠い存在に感じてしまう「戦争」の捉え方が変わる1冊

最大の困難は、飲食、とくにアルコールの提供だったという。「パーティには『大はしゃぎ』という面があります。演劇にも似た要素がありますが、これはたんなる現実逃避とは違い、『芸術と自由の関係』を体現するものです。そのためにはお酒も必要だと思うのですが、そこが今回、いちばん難しかったところでした。Chim↑Pomを中心に美術館と粘り強く交渉を続けて、飲食は作品の一部として認めてもらったんですが、アルコールはどうしても無理でした」。最後まで許可が下りなかったので、彼らは基本的に、屋外の芝生まで行って飲んでは、屋内に戻って踊るということを繰り返していたという。「ほかにも、苦情が来たと言って急に音量を勝手に絞られたり。もう中止するしかないと思った瞬間もありました」。その都度交渉を繰り返し、パーティーは無事、大成功に終わった。

「美術館内でパーティを行うこと」は普通ならあり得ないが、「公道」という要素を1つ加えることで、現実解として存在し得るものとなった。このような発想は、「これ以上はもう無理」という地点に行き着いてしまった様々な状況における、打開策の1つとしても参考になるだろう 。普通にはあり得ないことを「あり得る」に変える魔法は存在するのである。

ベティ・アップルは、

Chim↑Pomの活動について、もともと報道などを通して強い関心を持っていた。とくに共感したのが、2012年に台北のギャラリーで展示された原発事故に関する作品群だった。(ベティ・アップル)

そうで、その後台湾で「ひまわり学生運動」というデモに参加したことがきっかけとなり、Chim↑Pomと《道》でタッグを組むことになった そうだ。

あわせて読みたい

【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像

1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ

Chim↑Pomとは、「公共の領域で、身体を開放する」という理念を共有できると感じました。(ベティ・アップル)

私もChim↑Pomも、アーティストとしてパーティの持つ意味を考えてきました。Chim↑Pomがすごいなと思うのは、これを社会構造とつなげて、非常に明確な論点を持っていることです。(ベティ・アップル)

彼女はこのように語っているが、私も同感だ。Chim↑Pomには、《ヒロシマの空をピカッとさせる》や《LEVEL7 feat.『明日の神話』》など、結果として(あるいは意図的に)世間をザワつかせることになった“代表作”が存在する。しかし私は、シンプルさと鮮やかさという点で、この《道》こそがChim↑Pomの代表作と言っていいのではないか とさえ感じた。

「Chim↑Pom展」の初っ端からこのような凄まじい展示があり、頭をガツンと殴られる 。この《道》は、今までほとんど知らずにいた「Chim↑Pom」の存在に改めて焦点を当てるきっかけになったと言っていいだろう。

あわせて読みたい

【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…

徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る

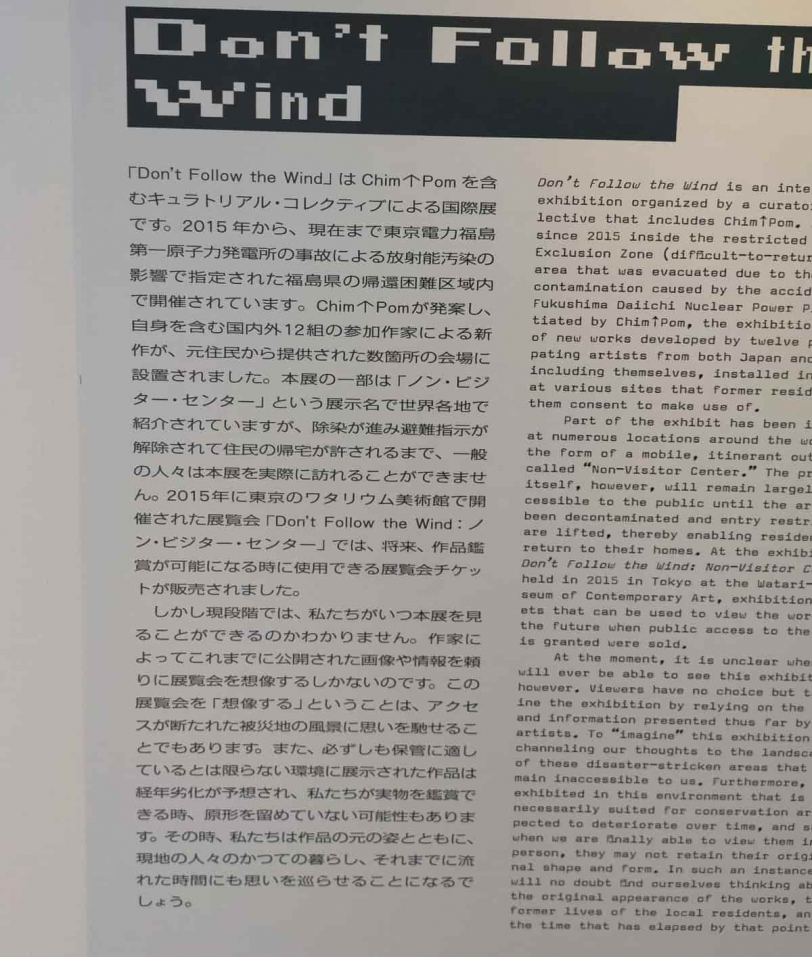

帰還困難区域での展示ゆえに誰も観ることができない《Don’t Follow the Wind》の衝撃

工事現場の足組みパートが終わると、続いて《Don’t Follow the Wind》の展示 が始まる。しかしこれは正確な表現ではない。正しくは、「《Don’t Follow the Wind》の展示の紹介」が展示されている 。

何を言っているのか理解不能だと思うが、「福島県内の帰還困難区域で行われている」という情報を加えることで一気に理解が広がる だろう。

まずは、森美術館内で展示されている「《Don’t Follow the Wind》の展示の紹介」についてもう少し詳しく説明しておこうと思う。この展示室には、ノートパソコンが1台置かれているだけだ 。壁には《Don’t Follow the Wind》の開催概要が貼られ、後はループで繰り返される音声がずっと流れている。ただそれだけの空間だ。たった1枚の写真もなければ、当然、作品に関するキャプションもない 。

音声には、Chim↑Pomを始め、《Don’t Follow the Wind》に携わった幾人かのメンバーと、作品展示のために帰還困難区域の自宅を提供した住民のやり取りが収録されている。音声によって、「《Don’t Follow the Wind》でどのような展示がなされ、現状どのようになっているのか」が語られるのだが、具体的な作品についてはイメージしようがない 。

あわせて読みたい

【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!

かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ

これが、「森美術館内の展示の全貌」である。この「『展示室内に何も存在しない』ことによって『《Don’t Follow the Wind》の存在意義』を鮮やかに理解させる展示 」には衝撃を受けた。

《Don’t Follow the Wind》そのもの についても、「美術手帖」の文章を引用する形で紹介しておこう。

「Don’t Follow the Wind」は、企画の趣旨に賛同してくれた地元住民らが所有する敷地や建物を借り受け会場としている。厳しい立入規制により、観客が訪れることが難しく、実質「見ることができない展覧会」となっている 。

東京電力福島第一原子力発電所事故の4年後、2015年3月11日にスタートした「Don’t Follow the Wind」(以下、DFW)は、放射能汚染により帰還困難区域に指定された地域で開かれているChim↑Pom立案の展覧会。

よくもまあこんなことを思いつき実現させたものだと感じさせられる、異次元の”美術展”である 。

あわせて読みたい

【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…

「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる

流れている音声で非常に印象的だったのが、住居を提供した住民が「自宅の解体を決めた」と話していた ことだ。当然だが、解体と同時に展示物も失われ、もう観ることが不可能になっている 。私たちがこの展示を観られるのは、帰還困難区域の指定が解除された後だが、その時点でこの展示がどうなっているのか分からない。そして、まさにこの点こそ、《Don’t Follow the Wind》の核心なのだ。同展のキュレーションに参加した1人であるエヴァ&フランコ・マッテスへのインタビュー記事にはこう書かれている。

長年、オンラインでのコミュニケーションから生じる倫理やモラルの問題をテーマにしてきたマッテスたちにとって、この点は重要だった。「企画側にとっては、訪れることが困難な場所に行くこと、現地の人に出会うこと、情報を集め事実確認すること、大災害のあった場所で展示を行うことに、この展覧会の意義がありました」。その成果物である展示を、安易にネットに載せないことは、大事なコンセプトとなった。「観客の大半は、口コミなどで間接的にこの展覧会を経験することになると思います。ネット上で本展の写真がいくつか出回っていますが、現地の様子を正確に伝えられているとは言えません」。人がいなくなった現地では、自然が侵食し、展示物はつねに変化にさらされている。野生のイノシシが家屋の扉を食い破って作品を破壊したこともあったという。

森美術館の展示で、作品の写真を掲示することはもちろんできただろう。しかし「どんな作品が展示されているのかを示すこと」に本質的な意味はない 。《Don’t Follow the Wind》の最大の価値は、「観られないこと」「観られない間に展示物が朽ちていくこと」 にこそある。それはまさに、芸術に限らずありとあらゆるものが「消費」されていく現代社会へのアンチテーゼ でもあるというわけだ。

本展の最大の特徴であり最大のチャレンジは、「観客が見ることができない」ということだった。少なくとも最初の数年は、観客に来てもらえない状況で、この展覧会をどのように伝えるかという問題があった。「情報を出さないといけない反面、出しすぎると展覧会が瞬く間に『消費』されてしまう心配がありました。今日、展覧会の企画・準備にあたり、ヴィデオ会議などオンラインツールは必要不可欠です。ただこのオンライン化が浸透するあまり、ソーシャルメディアで展覧会の写真を拡散すること自体が目的化してしまう状況も増えているように思えるのです」。

あわせて読みたい

【考察】アニメ映画『虐殺器官』は、「便利さが無関心を生む現実」をリアルに描く”無関心ではいられない…

便利すぎる世の中に生きていると、「この便利さはどのように生み出されているのか」を想像しなくなる。そしてその「無関心」は、世界を確実に悪化させてしまう。伊藤計劃の小説を原作とするアニメ映画『虐殺器官』から、「無関心という残虐さ」と「想像することの大事さ」を知る

「見せない」という点に圧倒的な必然性を持たせつつ、「見せない」ことによるメッセージを明確に有している というわけだ。さらにこの《Don’t Follow the Wind》には、こんな意図もあった という。

アーティスト、キュレーター、そして観客をも『安全圏』から引きずり出したいというのがプロジェクトの動機にありました。安全を含め、通常のアートイベントで当然のように確保されているものすべてを見直そうと思ったのです。(エヴァ&フランコ・マッテス)

まさに「既存の美術」の枠組みから完全に逸脱している と言っていいだろう。凄まじい発想力だと感じた。

この展示の準備は相当大変だったそうだ 。そもそもだが、

マッテスたちは展覧会の準備で、数回福島を訪れているが、帰還困難区域への立入許可を得るのは容易ではなかったという。やっと区域にはいれても、電気、水道、トイレ、食料がなく、一度に最大5時間しか滞在できない。

という、「帰還困難区域内に入り、活動すること」の困難さ がまず立ち現れる。

あわせて読みたい

【勝負】実話を基にコンピューター将棋を描く映画『AWAKE』が人間同士の対局の面白さを再認識させる

実際に行われた将棋の対局をベースにして描かれる映画『AWAKE』は、プロ棋士と将棋ソフトの闘いを「人間ドラマ」として描き出す物語だ。年に4人しかプロ棋士になれない厳しい世界においては、「夢破れた者たち」もまた魅力的な物語を有している。光と影を対比的に描き出す、見事な作品

その上で、

展示会場としては、住民が貸してくれた4つの家屋が使われた。その空間は、無菌で個性のない「ホワイトキューブ」の対極にあるものだった。「放射能汚染が懸念された会場には、個人の思い出が染み込んだ、家具、服、写真、本などが散乱していました。こうした物を尊重し、持ち主たちの気持ちを損なうことなく作品を展示しようと、設置時にはかなり神経を使いました」。

と、普通の美術展ではあり得ない特殊な困難さに向き合うことになった 。しかし、準備段階では楽しさもあった そうだ。

不謹慎に聞こえるかもしれませんが、ある住民のおかげで、実際のところ私たちは現地でとても楽しい時間を過ごしました。彼は、私たちを飲みに連れ出し、おいしい物を食べさせてくれ、歌ったり冗談を言いながら、とことんもてなしてくれました。彼は「可哀想な被災者」だと見られたくなかったのだと思います。どんなに悲惨な状況にあっても、人生を思い切り楽しむことができるのだと身をもって教えてくれ、その姿に非常に心を動かされました。(エヴァ&フランコ・マッテス)

Chim↑Pomの作品・制作過程にはどこかしら「必然性」みたいなものが存在し、そのことが彼らの行為の意味をさらに高めていると感じる 。そしてそのような「必然性」を感じるからこそ、Chim↑Pomに関わる人々もまた、「芸術家」「アーティスト」と向き合うではない接し方になるのだろうと、特に「美術手帖」の様々な記述を読んで実感した。また、Chim↑Pomは「身体性」を1つのテーマに据えている のだが、それ故に作品が単なる「作品」として存在するのではなく、有機的に何かしらと接続し、その意味をさらに深めることになるのだとも思う。そのような「繋がり」を生み出すという点も、Chim↑Pomの特異性だと言っていいだろう。

あわせて読みたい

【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る

「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生

さて、森美術館での「《Don’t Follow the Wind》の展示の紹介」に話を戻そう。この展示についてはもう1つ特徴がある 。それは、「窓の向こうに東京の街が一望できる展示室で行われている 」という点だ。

先述した通りこの展示は、パソコン1台置かれているだけの非常に空虚な空間として(恐らく意図的に)作り上げられている 。さらにそこで紹介されているのは、現実に目にすることは叶わないものの、明らかに「荒廃しているだろう」と想像される町で行われている美術展 だ。

一方、そんな「空虚」「荒廃」というキーワードが前面に出る展示が行われているのは、六本木ヒルズの53階という「大都会の中の大都会たる空間」 であり、さらにそこから、大都会・東京の街並みが一望できるのである。

この「あまりに寒々しい対比」も非常に印象的だった 。森美術館でも「美術手帖」でも特に言及はなかったが、この対比も明らかに意図的なものだろう。「何もかもが無さすぎる、朽ちていく町」で行われている展示を、「何もかもが有りすぎる、発展が行き着いた街」で観る(想像する)という経験 は、何かザワザワさせる問いが突きつけられているような感覚になる。「今ここに、今この状態で存在している自分自身」に対するある種の「罰」のような感じ もして、「何も存在しない単なる空間」を”展示”することで、そんな感覚を呼び覚ます発想にも感心させられた。

あわせて読みたい

【書評】奇跡の”国家”「ソマリランド」に高野秀行が潜入。崩壊国家・ソマリア内で唯一平和を保つ衝撃の”…

日本の「戦国時代」さながらの内戦状態にあるソマリア共和国内部に、十数年に渡り奇跡のように平和を維持している”未承認国家”が存在する。辺境作家・高野秀行の『謎の独立国家ソマリランド』から、「ソマリランド」の理解が難しい理由と、「奇跡のような民主主義」を知る

Chim↑Pomが「森美術館」での展示に対して考えていたこと

ここまでで紹介した2点以外にも様々な展示が存在するが、それらについてはまた後ほど、「Chim↑Pomが過去に行ったプロジェクト」という形で紹介するつもりだ。ここでは、森美術館の展示に関する言及として、「ハッピースプリング」展をChim↑Pomがどう捉えているのか について、「美術手帖」の記述を踏まえつつ触れていこうと思う。

これまで様々な形で「都市」や「公共」をテーマに据えてきた彼らは、「『六本木』という都市の『森美術館』という公共空間で展示を行うこと」についても思案を重ねていた 。しかし、森美術館側とどうも話が噛み合わなかった そうだ。その点について、卯城竜太は、小田原のどかとの対談の中でこう語っていた。

卯城 六本木ヒルズという「街」と、僕らが歌舞伎町などでプロジェクトをやりながら考えている「街」は違う、森ビルの都市論の公共性と僕らの都市論の公共性は違うという話しをしたら、「森ビルの都市論に公共性はない」と言われたんです。ずっとズレを感じていたんだけれど、「あ、これか!」と思って。ブランドとしての都市があるだけで、公共について考えているわけではないんだと。

あわせて読みたい

【貢献】働く上で大切にしたいことは結局「人」。海士町(離島)で持続可能な社会を目指す若者の挑戦:…

過疎地域を「日本の未来の課題の最前線」と捉え、島根県の離島である「海士町」に移住した2人の若者の『僕たちは島で、未来を見ることにした』から、「これからの未来をどう生きたいか」で仕事を捉える思考と、「持続可能な社会」の実現のためのチャレンジを知る

この発言を正しく理解できているか自信はない。森美術館は自分たちのことを「公共空間」だとは認識していない 、だから「『公共空間』ごとの公共性」をテーマに据えようと考えているChim↑Pomと会話が噛み合っていなかった、と私は理解した。

ただこの点は、展示を行うにあたって問題にはならなかっただろう 。森美術館が自身を「公共空間」だと認識していようがいまいが、美術館は客観的に「公共空間」だと認識され得るだろうし、Chim↑Pomは「森美術館という公共性の中で何をやるか」を考えればいい からだ。

現実的な問題は他にあった 。その点については、Chim↑Pomの林靖高が、台湾の美術館の《道》との比較でこう語っている。

いま考えると、台湾での交渉は大変だったけど、すごくわかりやすかったと思う。つまり、法律とアートが基準だったから、ルールの共有ができた。けれど今回は高層ビルの最上階という条件や企業の論理が基準なので、思いもよらない制約があったりする。(Chim↑Pom 林)

あわせて読みたい

【絶望】権力の濫用を止めるのは我々だ。映画『新聞記者』から「ソフトな独裁国家・日本」の今を知る

私個人は、「ビジョンの達成」のためなら「ソフトな独裁」を許容する。しかし今の日本は、そもそも「ビジョン」などなく、「ソフトな独裁状態」だけが続いていると感じた。映画『新聞記者』をベースに、私たちがどれだけ絶望的な国に生きているのかを理解する

台湾の美術館で「『公道』と『美術館』の『公共性の差異』」を可視化した際には、「法律をクリアできるか」「アートであるか否か」だけを考えればよかった 。だから大変ではあったが、シンプル故に困難ではなかったというわけだ。しかし森美術館で展示を行う際には、「ビルの最上階で展示を行うという条件」や「私企業独自の倫理規定」などがクリアすべき条件として立ちはだかった 。だからまったくシンプルではなかった、という指摘である。

そして実際に、「卯城竜太がすべての会議を1ヶ月ほどボイコットする」という形で納得できなさを示すほどの問題 が発生した。

Chim↑Pomの初期作品に、渋谷のネズミを捕まえる《スーパーラット》というプロジェクト があるのだが、そのラットを「ピカチュウ」に置き換えた「ピカチュウバージョンのスーパーラット」という作品も存在する。そしてこの「ピカチュウバージョンのスーパーラット」の展示にNGが出た のだ。その顛末について、卯城の発言を引用してみよう。

PARCOはじめChim↑Pomの特徴は、ある施設や機関の限界を高め合うところにあるから。というのも、じつは美術館内でピカチュウバージョンの《スーパーラット》を展示することにNGが出ました。最初は美術館側もどうにか展示出来るよう全力で頑張ってくれたんですが、組織としては美術館も森ビルの一部署であり、最終的には社として作品が引用しているデザインの著作権者に配慮するかたちで、やむなく館外での展示になりました。館から最初の代替案は、「第2会場で見せるのはどうか」というものでした。彼ら的には「見せ方」を変えることで表現の自由と知る権利を守るというスタンスでしたが、僕は当初それを検閲だろうと拒否し、すべての会議を1ヶ月ほどボイコットしました。しかし、それから約1年の美術館の努力は相当でしたし、著作権法的にも専門家の意見が分かれるところで、展示することに明らかな問題はないとなった。それでも最終的には53階で映像ですら黄色いラットはダメだというまでになり、もっと言えば展覧会ごと危ぶまれるまでになった。最終決定を彼らも無念だと感じていたことは長い対話から十分理解しました。ならば、それまでの蓄積を活かすこともできる。作家としては表現の自由が損なわれたと考えていますが、ではどうしたら美術機関はこれから美術の独立性や自律性を持ちうるのか、それを《スーパーラット》が追いやられた第2会場で美術館と協働して模索するプロジェクトを展開しませんか、と僕らから逆に提案しました。(Chim↑Pom 卯城)

あわせて読みたい

【諦め】「人間が創作すること」に意味はあるか?AI社会で問われる、「創作の悩み」以前の問題:『電気…

AIが個人の好みに合わせて作曲してくれる世界に、「作曲家」の存在価値はあるだろうか?我々がもうすぐ経験するだろう近未来を描く『電気じかけのクジラは歌う』をベースに、「創作の世界に足を踏み入れるべきか」という問いに直面せざるを得ない現実を考える

私は「Chim↑Pom展」について詳しく調べずに足を運んでしまったこともあり、「第2会場」は見れていない 。森美術館の展示の最後に「第2会場」についての案内が掲示されていたのだが、よく読まず、「第2会場があるなら別日に行こう」と考えて帰ってしまったのだ。後で調べると、「Chim↑Pom展」を観た当日、森美術館で予約しないと「第2会場」には入れない ようで、だから私は「ピカチュウバージョンのスーパーラット」を観れていない。残念だ。しかし、あまりにも「Chim↑Pom展」が良かったので、会期中にもう一度行くかもしれない。その際は満を持して「第2会場」も観てこようと思う。

さてこのように、Chim↑Pomは森美術館が有する様々な「ルール」を乗り越える闘いを繰り広げてきた というわけだ。

また、「Chim↑Pom展」には、「アスファルトの道」が敷かれている 。それがどこにどんな風に存在するのかは実際に行って観てほしいが、この「道」の上には最小限の展示物しか置かれていない。そこにも意図があるそうだ。

この森美術館の「道」には、路上やスラムで活動し、都市開発もテーマにしてきたChim↑Pomにとって、大手ディベロッパーが運営する美術館に、今度は自分たちが工事を持ち込むというサイトスペシフィックな必然性もある。そしてまた、「道」の上では会期中に様々な出来事が起こる予定だという。「ただアスファルトを敷いただけでは道にはならなくて、『道を育てる』作業が必要」と林。場所の文脈を利用した大胆なプロジェクトや、作品展示と出来事を併置する手法は、Chim↑Pomの得意技だ。

あわせて読みたい

【狂気】稀少本を収集・売買する「愛すべき変人コレクター」の世界と、インターネットによる激変:映画…

広大な本の世界を狩人のように渉猟し、お気に入りの本を異常なまでに偏愛する者たちを描き出す映画『ブックセラーズ』。実在の稀少本コレクターたちが、本への愛を語り、新たな価値を見出し、次世代を教育し、インターネットの脅威にどう立ち向かっているのかを知る

「道を育てる」という発想 を、私は当然持ったことはないが、Chim↑Pomが行ってきた様々なプロジェクトに触れることで、その意味はなんとなく理解できていると思う。「道」は「物質」ではなく「現象」だということだろう 。それは、上野千鶴子と対談したChim↑Pomのエリイのこんな発言からも推察できる。

上野千鶴子 私は、現代美術に対しては偏見があるんです。現代美術とはコンセプチュアル・アートであり、コンセプチュアルというのは、言語的ということですよね。私は社会学者としてものすごく言語に偏した人間だから、言語が達成できないことをやってくれないと、アートじゃないと思っている。「なんのためにアートをやっているんだ、非言語でしか表現できないものを見せてくれ」って。それで「ハッピースプリング」展を見て、「フェミニズム」展と決定的に違うと思ったのは、身体性、そして場所性があるということですね。

上野千鶴子の「Chim↑Pom展」評も興味深いが、エリイの主張する「身体性」の話も面白い 。「場・空間」と「現象」を同時に有機的に発生させることによって、それらを「アート」や「社会問題の提起」として昇華させる手法の鮮やかさみたいなものを実感させられた。

エリイは森美術館での展示を行うことについて、こんな風に語っている 。

あわせて読みたい

【改革】改修期間中の国立西洋美術館の裏側と日本の美術展の現実を映すドキュメンタリー映画:『わたし…

「コロナ禍」という絶妙すぎるタイミングで改修工事を行った国立西洋美術館の、普段見ることが出来ない「裏側」が映し出される映画『わたしたちの国立西洋美術館』は、「日本の美術展」の問題点を炙り出しつつ、「『好き』を仕事にした者たち」の楽しそうな雰囲気がとても魅力的に映るドキュメンタリー

今回やってみて「森美術館で個展をやるとオワコン」みたいになるのは、相手に呑まれるからだと思いました。作家の真髄が発揮できないまま、展覧会が始まって終わっていくから。でも今回、うちらは確信をもってやれている。だからこの展示が終わっても、いつもとそんなに変わらないかな。(Chim↑Pom エリイ)

「森美術館で個展をやるとオワコン 」という主張が存在することさえ初めて知ったが、要するにそれは、「世間に知られれば知られるほど単に『消費』されるだけだし、森美術館はその権化だ 」という発想に基づくものなのだろうと思う。しかしChim↑Pomが行うプロジェクトは、「道を育てる」という主張になぞらえれば、「多くの人に知られることで育つ 」とも言えるだろう。「芸術性」と「社会問題」を絶妙なバランスで融合させる特異な手法は、「他者の視線」に晒されることでより輪郭がくっきりする と感じるからだ。

この点についても、「美術手帖」の中に面白い言及がある 。卯城竜太と共に「WHITE HOUSE」というコミュニティを運営している涌井智仁の発言だ。

閉じた空間の中で何が行われているか、非会員の人に想像してもらうことは重要です。もっと言えば、会員の人にそういう視線が外部にあると認識してもらうことが重要。そういう人たちが集まる空間だからこそ成熟が起こり得る。近年は安易に開こう、対話しようという人たちが多くて、そのせいで失うものがたくさんある。誰にでも伝わるようにすると説明の機会になっちゃうから。(涌井智仁)

あわせて読みたい

【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…

宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う

これに対して卯城は、

誰にでも伝わるようにわかりやすく開こうと考えすぎて、逆に作品が閉ざされていくという現象が起きてている。(Chim↑Pom 卯城)

と返している。この「開く/閉じる」の話も「美術手帖」の中で幾度か言及があり興味深い のだが、それについては後で触れることにしよう。

森美術館の展示は決して「閉じている」わけではないが、「視線の存在を認識する」という話は共通するだろうし、その視線によって「成熟」が促され得るという指摘も同じだと思う 。議論を引き起こさずにいられないChim↑Pomの作品・プロジェクトは、さらに広く視線に晒されることで一層「社会問題」を浮き彫りにし、議論が議論を呼ぶ状況を生み出すはずだ 。

そしてそのことを、私はとても「健全」だと感じる のである。

あわせて読みたい

【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える

かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である

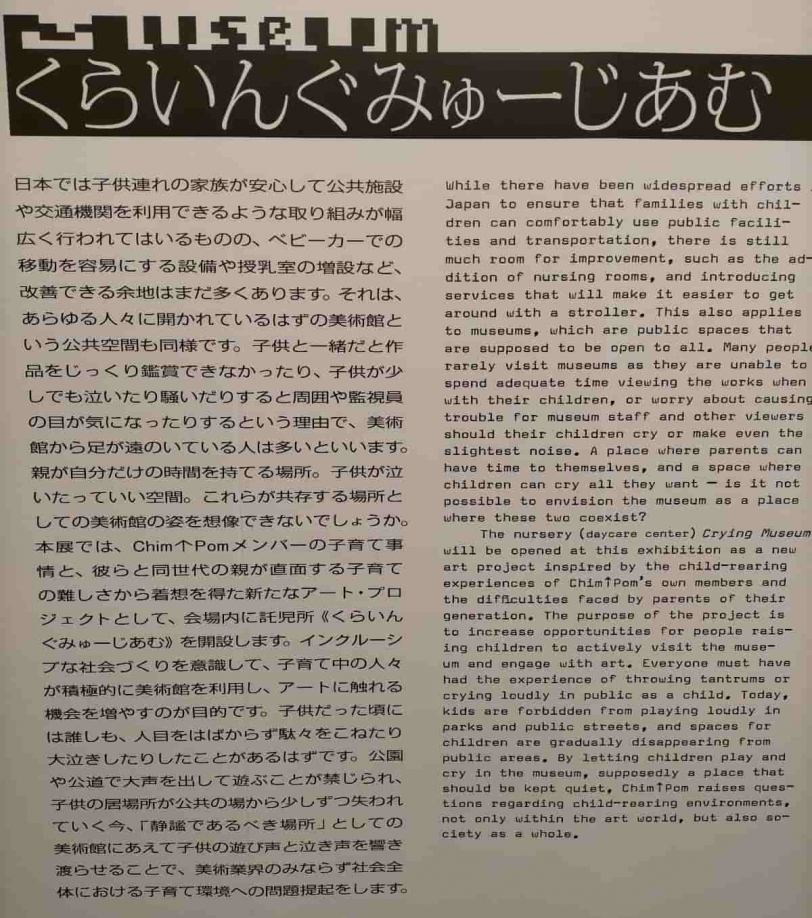

さて、森美術館の「Chim↑Pom展」では、入り口くぐる前から非常に印象的だったという話に触れてこの項を終わりにしよう。エントランスに「託児所」が設置されている のだ。その託児所にも《くらいんぐみゅーじあむ》という作品名 がつけられ、ある意味で展示の1つ となっている。

子育て中の人が公共空間に入ることの困難さを解消し、「美術館は静謐であるべきだ」という常識をも覆す この託児所兼展示も、非常にChim↑Pomらしさを感じさせるものと言っていいだろう。

Chim↑Pomが語る「公共」について

森美術館での展示の話から一旦離れ、ここからはChim↑Pomがテーマとして据えることの多い「公共」についてさらに掘り下げていこう 。まずは、「美術手帖」内で行われた「公共」をテーマにした対談に触れ、それから、Chim↑Pomがこれまで行ってきた様々なプロジェクトについて、「公共」という観点にも触れつつ紹介していきたいと思う。

あわせて読みたい

【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す

タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる

「美術手帖」内の対談「『公共』と美術を問い直す」について

「美術手帖」では、「公共」に関する対談 が収録されている。『公の時代』という共著書を持つChim↑Pomの卯城竜太と、「公共彫刻」をテーマに制作・執筆を行ってきたアーティストの小田原のどかによるものだ。

朝日出版社

¥1,980 (2022/03/23 18:55時点 | Amazon調べ)

ポチップ

対談は、「公共空間にアートが存在することの意味 」や、「公共空間に置かれるアートの選定プロセスの非民主性 」など、「公共とアートの関係性」について語ることで、「公共」の本質を明らかにするような内容 になっている。

さて、この対談の中で、最も本質的でズバッと核心を衝いていると感じた発言 をまず取り上げたい。卯城竜太が、過去にエリイが口にした発言を紹介する形 で出てきたものだ。

《LEVEL7 feat.『明日の神話』》(2011)について取材を受けたとき、エリイが「《明日の神話》は私のだから」って言ったんです。公共は誰のものかという設問のひとつの究極的な答えだなあとそのとき感じましたが、そのパブリックアートのとらえ方は、BLMの例と本質的には接触する。(Chim↑Pom 卯城)

あわせて読みたい

【天才】諦めない人は何が違う?「努力を努力だと思わない」という才能こそが、未来への道を開く:映画…

どれだけ「天賦の才能」に恵まれていても「努力できる才能」が無ければどこにも辿り着けない。そして「努力できる才能」さえあれば、仮に絶望の淵に立たされることになっても、立ち上がる勇気に変えられる。映画『マイ・バッハ』で知る衝撃の実話

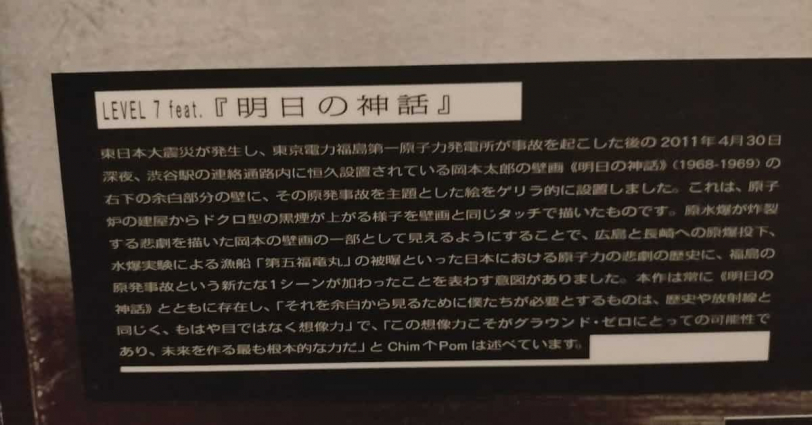

エリイの「《明日の神話》は私のだから 」という発言を正しく理解するために、まず《LEVEL7 feat.『明日の神話』》というChim↑Pomの作品に触れる ことにしよう。

渋谷駅に、岡本太郎作《明日の神話》という巨大な絵が掲げられている 。そしてこの作品には、広島・長崎の原爆や、第五福竜丸の水爆事故などの問題が背景として存在する という。そもそもその事実を私は知らなかった。以下に岡本太郎記念館のリンクを貼っておくので、どんな作品なのかはそちらで見てほしい。

この絵が飾られている壁には、右下の部分に、絵が存在しない空白部分がある。2011年4月30日、Chim↑Pomは《明日の神話》と違和感なく接続できるように福島第一原発事故を描いた絵を、無許可でゲリラ的にこの空白部分に貼り付けた 。《LEVEL7 feat.『明日の神話』》は、この貼り付けた絵を指している。この絵は翌日には撤去されてしまい、さらに刑事事件にまで発展する こととなった。

あわせて読みたい

【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…

ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像

当時の世間の反応 について、「美術手帖」にはこう書かれている。

2011年に渋谷駅で起きた岡本太郎の《明日の神話》(1969)への作品付け足し事件は、マスメディアでも取り上げられ、一般の人を含め多くの議論を呼んだが、アート関係者の多くはこの表現行為に肯定的だったように思う。とくにこの時期は、東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所事故に対して多くの関係者が文化・芸術の持つ力について自問自答していた頃。福島の事故を岡本太郎の作品に結び付けることで、日本の核の歴史を、公共の場で現代に更新する行為は、Chim↑Pomにしかできない鮮やかな手口と言えるものだった。のちに、この作品設置が事件として立件された際に刑事弁護を担当する弁護士の水野祐もまた同様に感じていたという。「事件を知ったときは、世間と同じく誰の行為か知らなかったのですが、当時の日本にとってクリティカルな表現だと思いました」。

なんとなくでしかないが、私はこの騒動のことを覚えている。そして当時たぶん、「鮮やかな手口」に似た感想を抱いたように思う。2022年の今、こうして改めて《LEVEL7 feat.『明日の神話』》について知ると、「天才的」だと感じる 。「美術手帖」でエリイと対談した上野千鶴子も、Chim↑Pomのプロジェクトとして有名な《ヒロシマの空をピカッとさせる》なども含め、

例えば、広島や福島についての作品は、よくこんなことを思いつくなと思いました。(上野千鶴子)

と感心していたが、私も本当にそう感じた。「渋谷駅に岡本太郎の絵があること」や「その絵が被爆・被曝の歴史を描いていること」を知識として知っていたとしても、東日本大震災の直後にゲリラ的に《LEVEL7 feat.『明日の神話』》を仕掛けるなど、普通思いつけることではないと思う 。シンプルさや鮮やかさという意味で、台湾の美術館の《道》に匹敵すると私は感じるし、世間にクリティカルにインパクトを与えたという意味では最上位ではないだろうか。

あわせて読みたい

【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…

「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する

さて、Chim↑Pomのこの行為は軽犯罪法違反と捉えられ、書類送検されてしまった 。「美術手帖」には、この時にChim↑Pomの弁護を担当した弁護士・水野祐のインタビューが載っているが、彼はこんな風に言っている。

しかし、これらの軽犯罪法違反は1人当たり1万円未満の科料と30日未満の勾留が定められている軽微な罪なので、科料を払って終わらせることもできたという。

水野祐は、自身がアートに造形があったこともあり、Chim↑Pomの行為が法に触れるものではないことを説明する47枚にも及ぶ意見書 を作成し、提出した。「この意見書のお陰だったかは正直分からない」としながらも、結果的にChim↑Pomは不起訴処分が決まる。科料を払わず闘ったChim↑Pomは見事だったし、法の裁きを受ける結果にならずに本当に良かったと思う 。

あわせて読みたい

【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー

映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー

水野祐がChim↑Pomの印象 を語る中で、こんな発言をしていた。

しかし、じつのところその印象は最初に会ったときと変わっていないという。

そう、Chim↑Pomの《LEVEL7 feat.『明日の神話』》は、様々な物議を醸した わけだが、結果として岡本太郎記念館に収蔵された のだ。見事と言っていいだろうし、Chim↑Pomの行為が正しく認められたということだと思う。

あわせて読みたい

【天才】読書猿のおすすめ本。「いかにアイデアを生むか」の発想法を人文書に昇華させた斬新な1冊:『ア…

「独学の達人」「博覧強記の読書家」などと評される読書猿氏が、古今東西さまざまな「発想法」を1冊にまとめた『アイデア大全』は、ただのHow To本ではない。「発想法」を学問として捉え、誕生した経緯やその背景なども深堀りする、「人文書」としての一面も持つ作品だ

長くなったが、これがエリイの「《明日の神話》は私のだから」という発言の背後にあるものということになる。つまり、「渋谷駅という公共空間に飾られている岡本太郎の絵はみんなのものなのだから、私のものでもある 」というわけだ。

これが「公共」に対する唯一解だとは思わないが、少なくとも「不正解とは言えない」という主張は理解してもらえるだろう。「公共」を捉える1つの視点として存在し得るはずだ 。

さて、対談の中で卯城竜太は、

いまの日本では公と個の関係が麻痺しています。(Chim↑Pom 卯城)

あわせて読みたい

【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…

一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う

と言っている。これは、この発言に至るまでの文脈を考えると、「『公共』の捉え方に幅がなくなった 」という風に捉えればいいだろう。「なぜ公共空間にアートが存在するのか」に対する答えは様々にあっていいし、それに対するアクションも多様に許容されるべきだ と、卯城竜太も小田原のどかも考えている。例えば、彫像が破壊・破損されるような状況も想定されるわけだが、

そういうことを受け止めるのも公共空間に作品がある意味なので、必然性があるならばどんどん上書きしていったらいい。批判を覚悟で言いますが、そういう状態がいちばん輝いていると思いますけどね。体制や管理側との関係は、つねに緊張状態でいいんです。(小田原のどか)

というスタンスなのだ。もちろんそこには、ゲリラ的に行った《LEVEL7 feat.『明日の神話』》プロジェクトの考え方も含まれている と言えるだろう。

「『公共』と『アート』は、これまでそのような『緊張状態』を保てていた」という前提あっての話の展開だと思うが、現在はそのような「緊張状態」は存在しない 。そこには様々な理由が存在するのだろうが、対談では「合意形成」「歴史化」に関する問題が指摘されている 。

モニュメントをつくると、誰がどの立場からどういうお金を使って、どのような名目で建てるかが問われます。行政にせよ民間にせよ、私費でも公費でも、ある種の合意を形成して、起きた出来事を歴史化しないとつくれない。歴史化ということでは、震災から10年が経って無数のモニュメントができましたが、私はあまりにも早すぎる気がしています。(小田原のどか)

ウポポイには僕も小田原さんのレビューを読んで行ったのですが、先ほどの津山の話の真逆というか、博物館ができたことによって過去になったように見えてしまうと感じました。『公の時代』でもふれたように、日本に加害の博物館がないことは、日本人にとってある意味戦争が終わっていないということだと思っていて。広島や長崎は、博物館があることで「過去を学ぼう」という未来志向になれるけれど、加害の歴史についてはまだ未来どころか現在すらも把握できていないんですよね。(Chim↑Pom 卯城)

あわせて読みたい

【葛藤】「多様性を受け入れること」は難しい。映画『アイヌモシリ』で知る、アイデンティティの実際

「アイヌの町」として知られるアイヌコタンの住人は、「アイヌ語を勉強している」という。観光客のイメージに合わせるためだ。映画『アイヌモシリ』から、「伝統」や「文化」の継承者として生きるべきか、自らのアイデンティティを意識せず生きるべきかの葛藤を知る

そして、公共彫刻とは真逆の実例として卯城竜太が挙げているのが、引用中に「津山の話」として登場する「津山三十人殺し 」である。

数年前、「津山三十人殺し」が起きた岡山県の津山に行きました。(中略)でも、現地に行って、「これは『モニュメントがない』事件なんだ」と思いました。(Chim↑Pom 卯城)

卯城竜太の話をまとめるとこうなる。「モニュメントを建てるという行為」は「事件を過去にすること」だが、事件はまだ過去になっていない。事件を起こした犯人の墓には、被害者の心情に配慮して、親族が川から拾ってきた丸い石が置かれているだけ。1938年に起こった事件によって、現在もなお「村八分」が継続している のだ。そしてそれ故に、「モニュメントを建てて過去の出来事にすること」ができないでいる 。「津山三十人殺し」とはそのような事件なのだ、と。

あわせて読みたい

【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…

「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟

そしてこのようなものこそ、本来「アート」が担っていた役割なのではないか と指摘する。

行政主導で安易に総括されてしまいますよね。トップダウンなモニュメントよりも、津山のように自然発生した石ひとつが事件に対する真の気持ちを伝えうるならば、アート作品のように表象する必要性自体を根底から揺るがすし。(Chim↑Pom 卯城)

「何を置くか」以前に、「『そこに何かを置く』という行為そのもの」による意味が生じてしまう 。その意味合いを正しく捉えずに、「『何を置くか』によるメッセージ性」だけがポツンと浮かび上がることで、結局何も伝わらなくなる、ということだと私は理解した。

日本は災害が多い場所なので、どのようなモニュメントがふさわしいのか、そもそもなぜ造形物で代替させるのかということも、もっと話し合われたほうがよいと思いますが、そういう議論が聞かれることがあまりない。(小田原のどか)

あわせて読みたい

【表現者】「センスが良い」という言葉に逃げない。自分の内側から何かを表現することの本質:『作詞少…

大前提として、表現には「技術」が必要だ。しかし、「技術」だけでは乗り越えられない部分も当然ある。それを「あいつはセンスが良いから」という言葉に逃げずに、向き合ってぶつかっていくための心得とは何か。『作詞少女』をベースに「表現することの本質」を探る

そしてこのような話の流れの中で、卯城竜太がこんな発言をする。

ボイスがヴィルヘルム・レームブルックという彫刻家について語った講演で、彼は彫刻のことを「尺度に対する尺度だ」と言った。空間にものを置くことで空間が見えてくるということです。(Chim↑Pom 卯城)

この主張は、私が森美術館の「Chim↑Pom展」を観た際に感じたことと重なる ので、少し脱線になるが説明したいと思う。

私は「Chim↑Pom展」を観て、「何もない空間にドーナツが置かれることで、そこに『ドーナツの穴』という意味を持つ空間が生み出される 」という感覚を抱いた。我々が「ドーナツの穴」と呼ぶ部分は、もしドーナツがなければ「何もない空間」に戻ってしまう。「ドーナツの穴」は、「ドーナツ」の存在に完全に依存した、「ドーナツ」がなければ可視化されないもの というわけだ。

あわせて読みたい

【レッテル】コミュニケーションで大事なのは、肩書や立場を外して、相手を”その人”として見ることだ:…

私は、それがポジティブなものであれ、「レッテル」で見られることは嫌いです。主人公の1人、障害を持つ大富豪もまたそんなタイプ。傍若無人な元犯罪者デルとの出会いでフィリップが変わっていく『THE UPSIDE 最強のふたり』からコミュニケーションを学ぶ

そして「Chim↑Pomのアート」と「社会問題」の関係性も、これにとても近いように感じた 。

私たちは「社会」と呼ばれるもの中に生きていて、当然その中で「社会問題」と常時”繋がっている”。しかし、「社会」の中に生きていると、自分のいる環境こそが「当たり前」だと感じられ、「社会問題と”繋がっている”」という感覚を抱けない だろうと思う。それは、台湾の美術館の《道》が提示した、「『公道』と『美術館』の『公共性の違い』」みたいなものだ。《道》が展示される以前から、それは私たちの目の前に存在していたが、視界には入っていなかったのだ。

しかしそこにChim↑Pomが、何らかのアートを提示する 。これが「ドーナツ」だ。するとそれによって、「社会問題(ドーナツの穴)」が可視化される 。そしてまさにこれこそが「Chim↑Pomのアート」が持つ存在感・役割だと感じるのだ。それは、先程引用した「空間にものを置くことで空間が見えてくる」という感覚にも近い だろう。

あわせて読みたい

【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…

私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する

「公共空間におけるアート」も本来はこれと同じ役割を持つべき なのだが、決定プロセスを含めて様々な機能障害が存在するために、正しく存在感を発揮できていないのである。

だから卯城竜太は、

いまの日本では公と個の関係が麻痺しています。そういう状況では、個の身体として公に介入するよりも、公のようなものを自分で運営して実践してみるほうがいい。(Chim↑Pom 卯城)

と発言している。この転換も非常に鮮やか だと言っていいだろう。

あわせて読みたい

【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…

世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ

「公のようなものを自分で運営して実践してみる」について、偶然興味深い話を知った ので紹介したいと思う。この記事を書いている前日、私はTBSドキュメンタリー映画祭で上映された『日の丸 それは今なのかもしれない』というドキュメンタリー映画を観た。この作品の内容には触れないが、その中で、寺山修司の劇団「天井桟敷」が行った「市街劇 人力飛行機ソロモン」 について説明される箇所がある。

これがもの凄く面白かった 。

「市街劇」と銘打たれている通り、寺山修司はこの演劇を実際の市街で行った そうだ。彼は、「1メートル四方1時間国家 」という非常にインパクトのある言い方で、演劇が行われる市街(公共空間)を「国家」と表現した 。

あわせて読みたい

【感想】「献身」こそがしんどくてつらい。映画『劇場』(又吉直樹原作)が抉る「信頼されること」の甘…

自信が持てない時、たった1人でも自分を肯定してくれる人がいてくれるだけで前に進めることがある。しかしその一方で、揺るぎない信頼に追い詰められてしまうこともある。映画『劇場』から、信じてくれる人に辛く当たってしまう歪んだ心の動きを知る

この演劇は、1メートル四方からスタートし、1時間ごとに「領土」が倍になっていく という。劇自体は12時間以上上演するので、最終的にその「領土」はかなり広くなる 。

この「市街劇 人力飛行機ソロモン」の記者発表の場で、寺山修司はこんなことを言っていた。「領土」が広がってくると、例えばその「領土」内に車が停まっているという状況 もあるかもしれない。しかしそこは私たちの「領土」なのだから、演劇の流れの中でその車を壊してしまう、そういうことも起こり得る と。

これは凄い話だと感じた。実際に「『領土』内に停まっている車を壊す」みたいな演出があったかどうかは知らない。しかし、寺山修司がそのような可能性を示唆したというだけで十分驚きだ。車を停めた側は、そこを「単なる公共空間」だと認識しているのだが、別のレイヤーではそこは「天井桟敷の演劇上の『領土』」なのである 。理屈はムチャクチャだが、敢えてその主張をフラットに捉えるならば、ここには「複数の公共性が重なっている 」ことになるのだ。まさに台湾の美術館の《道》と同じような状況と言えるだろう。

あわせて読みたい

【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…

三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ

卯城竜太の主張する「公の運営」とどの程度重なる部分があるのか分からないが、寺山修司のこの演劇もまた、「公の運営」の一形態だと言っていいのではないか と思う。非常に興味深い話だった。

卯城竜太の「公の運営」のキーワードの1つは、「開く/閉じる」だろう 。この点については既に、「森美術館で個展をやるとオワコン」という話の流れで一度触れたが、この対談の中でもこんな発言をしている。

最近はみんな「開く」ことを意識しているけれど、それでできなくなることはたくさんあると思うんです。一般に配慮して自己規制し、黒塗りされた表現を見せられる結果になるというか、「閉じている公」を開いて見せているだけな感じがして、違和感を持っていました。(Chim↑Pom 卯城)

この感覚は、私もよく分かる気がする。アートの話ではないが、卑近な例で言えば、テレビのバラエティ番組のテロップで当然のように表示される「後でスタッフが美味しく食べました」 みたいなものを挙げればいいだろう。「批判をあらかじめ回避した形」でなければ創作を行えない環境を「公」と呼ぶのではないかという倒錯した感覚 さえ抱いてしまう。

あわせて読みたい

【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」

オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く

そんな「制約塗れの開かれた公」よりも「制約の少ない閉じられた公」の方にこそ可能性があるのではないか 。おそらく卯城竜太はそのように考えているのだろうし、彼が「公」を運営するなら、そういうスタンスが取り込まれることになるのだろう。

既に引用した箇所を含むが、卯城竜太は、内田樹の「公共」に関する考えを引きながらこう主張している 。

内田樹さんが指摘していたのですが、西洋では、公共物は財産だという考え方がある。みんなが私権を制限して自分たちの財産を少しずつ持ち寄ってつくるものだから、そこに当事者意識が生まれてくる。いっぽう日本では、公共は野や海のようにそこにあるものとして受け止められている。だから、利用はするけれども当事者意識はない。僕はそれを読んで、しかし公共が野や海のようなものだとしたら、ポテンシャルもあるんじゃないかと思ったんです。問題はそれをどう運営するかというところに尽きる。(Chim↑Pom 卯城)

これから「公の運営」が、Chim↑Pomのテーマの1つとして組み込まれていくのだと思う 。

あわせて読みたい

【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る

「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える

これまでChim↑Pomが行ってきた、その他の様々なプロジェクト

ここからは、ここまでで紹介したもの以外で、Chim↑Pomがこれまで制作してきた様々なアート、プロジェクトについて触れていこう と思う。「公共」というテーマは意識しながら、そうではない部分についても触れていくつもりだ。

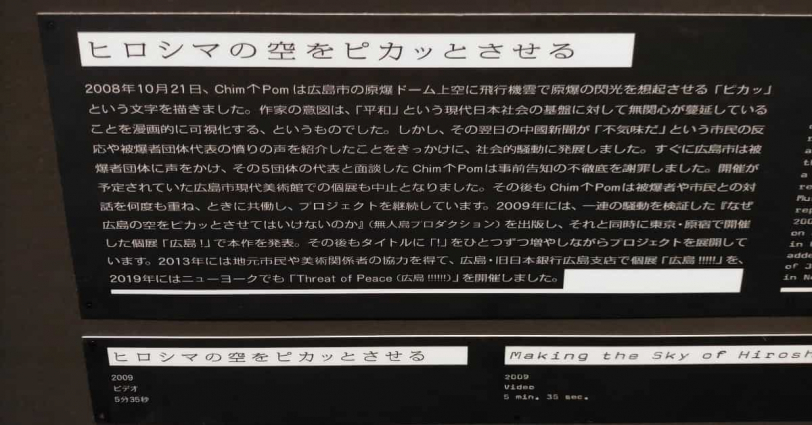

Chim↑Pomと言えばやはり、既に名前を出している《ヒロシマの空をピカッとさせる》 が有名だろう。私が森美術館の「Chim↑Pom展」を観る以前に、なんとなくでもChim↑Pomのことを知っていたのは、この《ヒロシマの空をピカッとさせる》があったからだと思う。これは2008年に行われた、「飛行機雲で広島の空に『ピカッ』の文字を描く」というプロジェクト だ。容易に想像できるかもしれないが、当時相当な非難にさらされた という。

あわせて読みたい

【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…

歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る

しかし、Chim↑Pomの師と言っていい会田誠 が、

とくに広島の「ピカッ」の大きな騒動のあとの粘り腰には、目を見張るものがあった。(会田誠)

と語るほど、Chim↑Pomは広島の人たちと向き合った 。バッシングのため、直後に予定されていた広島市現代美術館ミュージアムスタジオでの個展は中止となってしまった が、

バッシングに負けず、いくつもの被爆者団体を訪れて対話を続けたChim↑Pomは、和解どころか、応援してもらうまでに至ったということである。

という地点まで歩みを進めてしまう。これはなかなかに凄まじいことだろう。森美術館には、批判・バッシングにChim↑Pomがどう応えてきたのかを示す年表が掲示されていたが、とにかく生半可なものではなかったことが伝わってくる。しかし、「作品を見て、真意をわかってほしい」という熱意を伝え、新たな「広島!プロジェクト」のスタートにまで繋げてしまう のだ。

あわせて読みたい

【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ

映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙

「広島!プロジェクト」のオーガナイザーとして携わったギャラリースタッフの松波静香はインタビューでこう答えている。

Chim↑Pomが広島で現地制作した「平和の日」シリーズ(2011/13)が、理解を得た市内各所で販売され、売り上げは旧日銀での展示資金となった。「平和の日」とは、大小のパネルに絵を描いて「原爆の残り火」で着火し、すすなどが画面を構成する数百点の作品群である。「広島の方がかなり買ってくださった。『準備展!』の時点で、怒っている人より興味を持っている人が多い印象でした」。

さらに「広島!プロジェクト」は、原爆を投下した国アメリカへも上陸し、「ニューヨークのアートシーンに一撃を与えた」 そうである。美術界の外側も外側にいる私にまで聞こえてきたぐらいの壮絶なバッシングから目を背けず、最終的にニューヨークまで至る展開を生み出してしまうChim↑Pomの凄まじさが実感できるプロジェクト だと思う。

あわせて読みたい

【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…

「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える

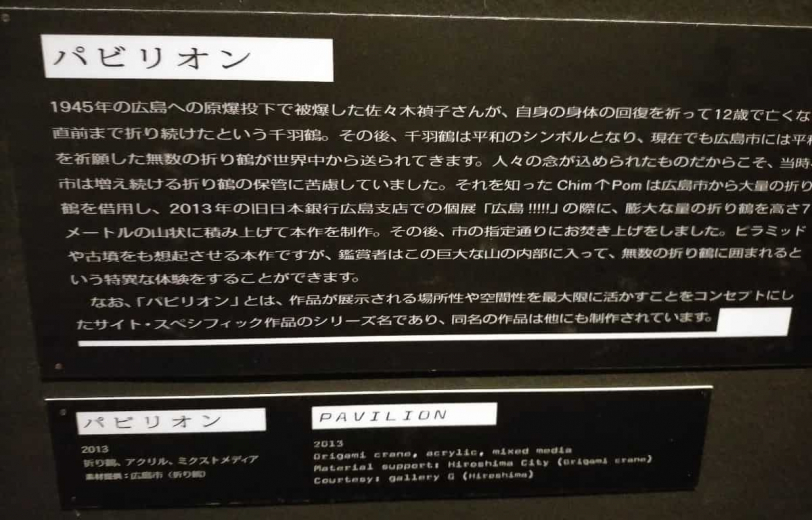

この「広島!プロジェクト」には、大量の千羽鶴を広島市から借用し、高さ7メートルのドーム状に造形した《PAVILION》 も展示された。この折り鶴にまつわるエピソードも素晴らしい 。

上野千鶴子 「全国から送られてきた折り鶴を使おう」とか、最初にアイデアを出すのは誰?

あわせて読みたい

【現代】これが今の若者の特徴?衝撃のドキュメンタリー映画『14歳の栞』から中学生の今を知る

埼玉県春日部市に実在する中学校の2年6組の生徒35人。14歳の彼らに50日間密着した『14歳の栞』が凄かった。カメラが存在しないかのように自然に振る舞い、内心をさらけ出す彼らの姿から、「中学生の今」を知る

Chim↑Pomは、全国から送られてくる折り鶴の保管に広島市が頭を悩ませている ことを知った。そこで、その折り鶴を使って何かアートを制作できないかと発想、交渉の末実現させてしまう。

さらに彼らは、「折り鶴を開いて折り紙の状態に戻し、改めてそれを折り鶴として折る」というプロジェクト を始めることで、「折り鶴を折るという行為は継続させながら、これ以上折り鶴の総数を増やさない 」という提案も行った。森美術館の展示でも、折り鶴の折り跡が残る四角い紙が入った箱が置かれ、「この紙で自由に折り鶴を折って下さい」と案内が置かれている。

私も折ろうと思ったのだが、不覚にも鶴の折り方を完全に失念しており、断念した 。まさか鶴の折り方を忘れているとは思わなかったので驚いたが、何にせよこの鮮やかな発想は見事 だと感じる。社会の中におけるアートの存在価値を如実に示す数々のアイデアに感服した 。

2016年に新宿で行われた《また明日も観てくれるかな?》 というプロジェクトは、規格外の規模だった という。解体が決まったビル1棟を丸ごと使用し、1階から4階までのフロアの中央部分をくり抜いた。その残骸は、家具などと併せてモニュメントのような形で1階に鎮座する。2週間の期間中様々な形で展示が行われ、2日間はイベントも行われた。そのイベントには小室哲哉も参加した という。最終的にビルは、展示物もろとも解体された 。

あわせて読みたい

【天才】写真家・森山大道に密着する映画。菅田将暉の声でカッコよく始まる「撮り続ける男」の生き様:…

映画『あゝ荒野』のスチール撮影の際に憧れの森山大道に初めて会ったという菅田将暉の声で始まる映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』は、ちゃちなデジカメ1つでひたすら撮り続ける異端児の姿と、50年前の処女作復活物語が見事に交錯する

このイベントにオーガナイザーとして深く関わったのが、歌舞伎町でホストクラブなどを経営する手塚マキだ 。彼がChim↑Pomに「このビル、展覧会で使えるよ」と声を掛けたことで、この無謀とも思えるイベントがスタートすることになった。しかし、準備には相当苦労が伴ったという。

ただ、展覧会実現までの道のりは決して平坦なものではなかったそうだ。「最初はなかなか現代美術の意義が理解されなかった」と手塚は語る。

「会期中は注意されないように、よくお巡りさんと話して安心してもらっていました。とにかくこのイベントを何事もなく終わらせることが自分の役目だと思っていたんです」と手塚は振り返る。

このイベントでは、「公共」よりもむしろ「街・都市」自体がテーマになっている 。渋谷でスーパーラットを捕まえたり、六本木ヒルズで展示を行ったりと、都市ごとに様々なプロジェクトを行ってきたChim↑Pomらしい、「新宿ならではのアプローチ」 と言えるだろう。

あわせて読みたい

【素顔】「ヨコハマメリー史」から「伊勢佐木町史」を知れる映画。謎の女性が町の歴史に刻んだものとは…

横浜で長らく目撃されていた白塗りの女性は、ある時から姿を消した。彼女の存在を欠いた伊勢佐木町という街は、大きく変わってしまったと語る者もいる。映画『ヨコハマメリー』から、ある種のアイコンとして存在した女性の生き様や彼女と関わった者たちの歴史、そして彼女の”素顔”を知る

手塚によれば、そもそも歌舞伎町は「世界のどの都市とも違う、オリジナリティがあるユニークな街」。誰かがコントロールしたわけではないのに、街全体がひとつの生き物のようでもある。そこにあるのは意図された多様性ではなく、「あれだけ自由にやらせてたら、そりゃ多様になるよね」という結果的な多様性だ。

森美術館にも、当時1階に置かれていたという「瓦礫の山」の再現レプリカが置かれていたが、「これが新宿の雑居ビルにあった」と想像しても違和感がない と思えるような、そんな街だと感じる。まさに新宿・歌舞伎町だからこそ成し得たイベント だったと言えるだろう。

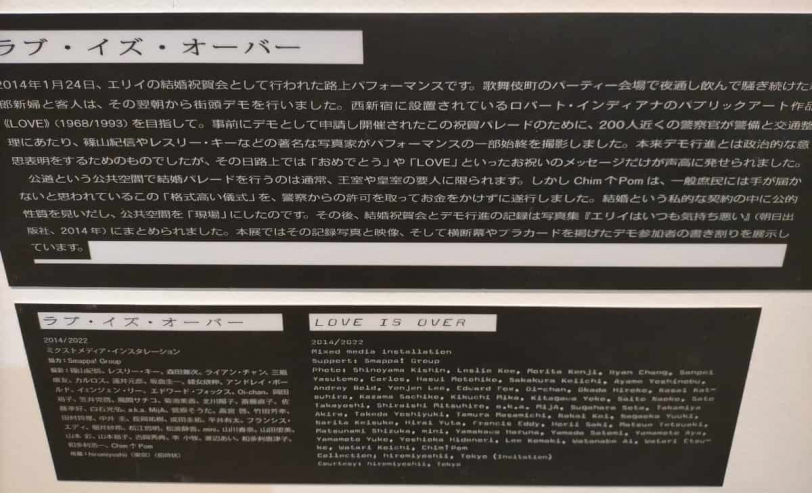

さて、手塚マキとChim↑Pomの関係は実はもっと遡る。エリイの夫が手塚マキであり、Chim↑Pomは2014年にウェディングデモと称して《LOVE IS OVER》を行っているのだ 。これも、発想はシンプルながら、これまで恐らく誰も思いつかなかっただろう、見事なイベント だと言っていい。

あわせて読みたい

【圧巻】150年前に気球で科学と天気予報の歴史を変えた挑戦者を描く映画『イントゥ・ザ・スカイ』

「天気予報」が「占い」と同等に扱われていた1860年代に、気球を使って気象の歴史を切り開いた者たちがいた。映画『イントゥ・ザ・スカイ』は、酸素ボンベ無しで高度1万1000m以上まで辿り着いた科学者と気球操縦士の物語であり、「常識を乗り越える冒険」の素晴らしさを教えてくれる

エリイと手塚マキの結婚披露パーティー終了後、彼らは「街頭デモ」を実施した 。事前に警察に申請を出し、新宿・歌舞伎町から歩き始め、西新宿にあるロバート・インディアナのパブリック・アート《LOVE》まで「デモ行進」を行ったのだ。しかしそのデモで主張されるのは、「LOVE」や「おめでとう」ばかり。「デモ」という名を借りた「公共空間での結婚パーティー」 というわけだ。通常なら大金を掛けなければ不可能なことを、彼らは警察への届け出だけで、タダで行ってしまったのである。

この時の様子は有名写真家が撮影しており、後に『エリイはいつも気持ち悪い』という写真集として出版された 。

著:Chim↑Pom, 監修:Chim↑Pom, 編集:Chim↑Pom

¥3,080 (2022/03/23 19:19時点 | Amazon調べ)

ポチップ

《また明日も観てくれるかな?》期間中のエリイの様子 について、手塚マキはこんな風に語っている。

展示期間中、エリイが毎日「穴から人が落ちて死んだらどうしようと思うと眠れない」って言ってたんです。寝ても人が死ぬ夢を見て起きちゃう、と。もちろん、僕らは事故が起きないように万全のリスク管理をしていましたよ。でも、その話を聞いたとき「ああ、彼らは真剣にやってるんだな」と思ったんです。(手塚マキ)

失礼な話だが、私にとってもこの話は意外だった 。確かに森美術館の展示を見て、彼らが真剣にアートと向き合っているのだと理解していたつもり ではある。しかしやはり、どこか巫山戯たようなイメージで見ている部分も自分の中にあったのだろう。きっと、「ああ、彼らは真剣にやってるんだな」と感じた手塚マキも同じような印象を抱いていたのだと思う。だからこそエリイが、イベントで人が死ぬ不安について真剣に案じている様子はなんとなく意外に感じてしまったし、このエピソードを知って、彼らの真剣さをより正しく理解できたような気がする 。

あわせて読みたい

【アート】映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』が描く「美術界の闇」と「芸術作品の真正性」の奥深さ

美術界史上最高額510億円で落札された通称「救世主」は、発見される以前から「レオナルド・ダ・ヴィンチの失われた作品」として知られる有名な絵だった。映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』は、「芸術作品の真正性の問題」に斬り込み、魑魅魍魎渦巻く美術界を魅力的に描き出す

(2022年4月20日 追記)

Chim↑Pomが「Chim↑Pom from Smappa!Group」に改名するという話を冒頭に追記したが、その関係についてここに書いておこう 。

「Smappa!Group」の代表は手塚マキなのである 。つまり森美術館は、エリイの夫であり、これまでに様々なChim↑Pom作品に携わってきた手塚マキの資金を「水商売だから」という理由で断ったのだ。

Chim↑Pomは改名を伝える文章の中で様々な理由を挙げ、説明を述べているが、しかしやはりシンプルに「そりゃないだろ」という感覚なのだと思う 。私もそう感じる。Chim↑Pomは作品ごとに、「外部の協力者」と呼ぶべき存在にかなり助けられているが、その中でも手塚マキはChim↑Pomを語る上で欠かせない「外部の協力者」の1人 と言っていいだろう。

森美術館側にも様々な主張はあるのだろうが、私は感覚的に、Chim↑Pomの肩を持ちたいと感じてしまった 。

さて、そんな《また明日も観てくれるかな?》は、そのまま別のプロジェクトにシームレスに接続されていく。高円寺にある「キタコレビル」で行われた《Sukurappu ando Birudoプロジェクト 道が拓ける》展で、歌舞伎町のビルの残骸を使用した「舗装道路」が敷かれたのだ 。「Chim↑Pom通り」と名づけたその私道を公道のごとく開放し、公衆トイレや防犯カメラなども設置、様々な展示品が散りばめられた。

あわせて読みたい

【感想】映画『若おかみは小学生!』は「子どもの感情」を「大人の世界」で素直に出す構成に号泣させられる

ネット記事を読まなければ絶対に観なかっただろう映画『若おかみは小学生!』は、基本的に子ども向け作品だと思うが、大人が観てもハマる。「大人の世界」でストレートに感情を表に出す主人公の小学生の振る舞いと成長に、否応なしに感動させられる

当初は「歌舞伎町のビルの残骸を使ってキタコレビルで何かをする」ぐらいの漠然としたアイデアしかなかった そうだが、オーガナイザーとして関わった建築家の周防貴之を含めた様々なディスカッションを経て、

それらを一気に解決できるやり方として、キタコレの敷地内に「道」をつくろうという流れになったような気がします。壊れた都市の一部が違う場所に持ち込まれ、その場所自体になるというアイデアです。(周防貴之)

という話になっていったという。「道」というアイデアについても、決して唐突に生まれたわけではなく 、

Chim↑Pomのメンバーは、周辺住民からキタコレの構造の経緯を聞き取りした。(中略)

というような流れで出てきたのだ。場所ごとの背景をきちんと活かそうとするChim↑Pomらしい関わり方 だと言える。

あわせて読みたい

【協働】日本の未来は福井から。地方だからこその「問題意識の共有」が、社会変革を成し遂げる強み:『…

コンパクトシティの先進地域・富山市や、起業家精神が醸成される鯖江市など、富山・福井の「変革」から日本の未来を照射する『福井モデル 未来は地方から始まる』は、決して「地方改革」だけの内容ではない。「危機意識の共有」があらゆる問題解決に重要だと認識できる1冊

さらに周防は、

歌舞伎町から持ってきたものを材料として使うだけでなく、道を通して「場所」そのものをつくらないといけないと考えていたので、「道を育てる」ということにつながっていきました。(周防貴之)

と語っている。当然想像できると思うが、《Sukurappu ando Birudoプロジェクト 道が拓ける》展で生まれたこの「道を育てる」という発想が、後に台湾の美術館の《道》へと繋がっていったのだ 。このように、Chim↑Pomのプロジェクトは、プロジェクト同士でも様々に有機的な繋がりを見出すことができる。

Chim↑Pomと関わった周防自身も「公共」に対する考えを持っており 、

場所自体をつくれたなら、都市の公共性を問いかけることができる。周防は、道とはインフラであり、周辺の建物も含めた地形そのものであると考えており、その地形が持つ個性がその場での人たちの振る舞いにも影響を与えると考える。

あわせて読みたい

【ゴミ】プラスチックによる環境問題の実態を描く衝撃の映画。我々は現実をあまりに知らない:映画『プ…

プラスチックごみによる海洋汚染は、我々の想像を遥かに超えている。そしてその現実は、「我々は日常的にマイクロプラスチックを摂取している」という問題にも繋がっている。映画『プラスチックの海』から、現代文明が引き起こしている環境破壊の現実を知る

と語っている。このように、Chim↑Pomのスタンスに呼応できるオーガナイザーとプロジェクトごとに関われているということも、Chim↑Pomの強みであり特徴 であると言っていいだろう。

さて、また新宿へと戻ることにしよう。2018年、再び新宿でビルの取り壊しが決まり、そのビルを借りていたのが手塚マキだったこともあり、解体前に《にんげんレストラン》 というイベントが2週間開催された。このイベントに携わったアーティストの松田修が、

このイベントの全体像は誰も把握できていないと思います。それでも、僕がいちばん詳しいのは間違いない。10日間ずっと会場にいましたから。(松田修)

と語るほど、誰がどこで何をしていたのか誰も捉えきれていないカオスなイベント だったという。コンセプトは、「人間のポテンシャルをめぐる様々な身体パフォーマンスや生体展示」であり、会期中イベントとは無関係に歌舞伎町で飛び降り自殺が多発したことを即座に取り込むなど、生き物のように変化するイベントだった そうだ。

あわせて読みたい

【衝撃】「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』は、「義務教育」の概念を破壊する…

驚きの教育方針を有する私立小学校「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』と、「日本の教育にはほとんどルールが無い」ことを示す特徴的な公立校を取り上げる映画『夢見る公立校長先生』を観ると、教育に対する印象が変わる。「改革を妨げる保護者」にならないためにも観るべき作品だ

《にんげんレストラン》には「公共」に対する問題意識が明確に存在した という。

そもそも「にんげんレストラン」のコンセプトの背景にあったのは、Chim↑Pomが当時抱いていた「公」概念への違和感だ。詳細は卯城竜太と松田の共著『公の時代』(朝日出版社、2019)に譲るが、違和は基本的に2つの面を持つ。松田が説明する。

もし実際に《にんげんレストラン》のイベントを自分の目で見ていたとして、このような背景を想像できるか自信はないが、言葉で説明してもらえるととても納得感がある。確かに、「多様性」という言葉を使いながら、「あなたが言う『多様性』には、『◯◯のような人』は含まれていませんよね?」と感じるケースは多い 。本来は「あらゆる個」が許容されるべきなのに、無意識的に「ある特定の個」が排除されてしまう状況に私も違和感を覚えることは多いし、そのアンチテーゼとしてアート的な何かを対置するという発想はとても興味深い と感じる。

あわせて読みたい

【真実】ホロコーストが裁判で争われた衝撃の実話が映画化。”明らかな虚偽”にどう立ち向かうべきか:『…

「ホロコーストが起こったか否か」が、なんとイギリスの裁判で争われたことがある。その衝撃の実話を元にした『否定と肯定』では、「真実とは何か?」「情報をどう信じるべきか?」が問われる。「フェイクニュース」という言葉が当たり前に使われる世界に生きているからこそ知っておくべき事実

また、Chim↑Pomと松田修が、

ある理念のもとでトップダウンに管理されるアートの場ではなく、有象無象が集まることで誰も全体が把握できないようなボトムアップの場をつくりたい――。

と考えて《にんげんレストラン》を企画したことは、卯城竜太が言う「公の運営」の一形態 と捉えることもできるだろう。先述した通り、卯城竜太は「制約塗れの開かれた公」に対する違和感を持っており、それに対して「制約の少ない閉じられた公」をイメージしていたわけだが、この《にんげんレストラン》は逆に、「開かれすぎたことで制約しようがない公」と表現できる ように思う。いずれにしても「いかに制約を取り払うか」いう運営手法の違いであり、志向するものは同じ だと感じた。

あわせて読みたい

【肯定】社会不適合者こそ非凡。学校・世の中に馴染めなかった異才たちの過去から”才能”の本質を知る:…

「みんなと同じ」に馴染めないと「社会不適合」と判断され、排除されてしまうことが多いでしょう。しかし『非属の才能』では、「どこにも属せない感覚」にこそ才能の源泉があると主張します。常識に違和感を覚えてしまう人を救う本から、同調圧力に屈しない生き方を学ぶ

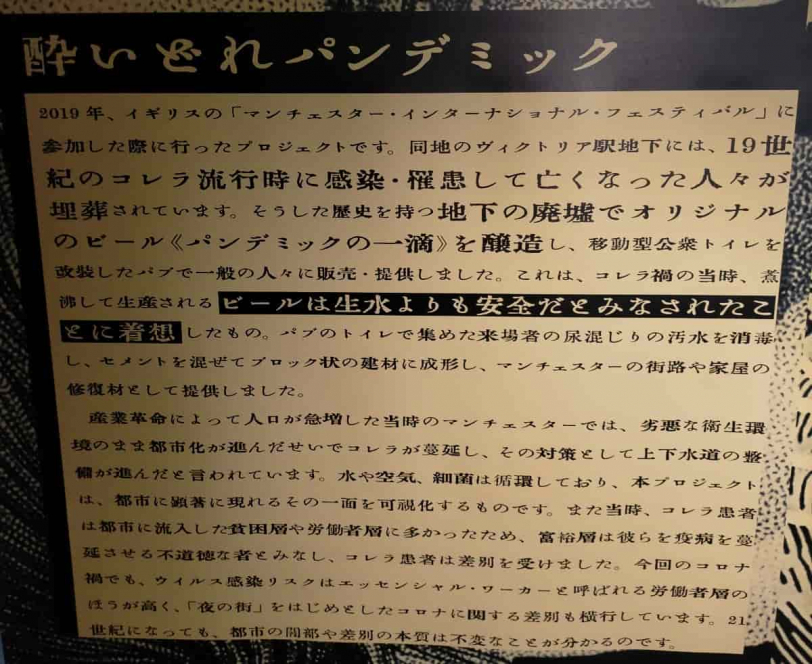

《A Drunk Pandemic》 も非常に興味深いプロジェクトだ。どんなものなのか、「美術手帖」の記述を引用する形で紹介しよう。

これは産業革命期にコレラで亡くなった人々が埋葬されたというマンチェスター・ヴィクトリア駅地下のトンネル廃墟にビール工場を設置し、そこで醸造したビールを、下水道でつながったトンネル外のバー「Pub Pandemic」で提供、バー併設のトイレから排泄された汚水を、今度はトンネル内につくった工場「Piss Building」でれんがの生成に利用するというプロジェクトです。

どうやったらこんなアイデアが出てくるのか 、本当に不思議でしょうがないが、ここにもやはり必然性がある 。コレラ禍においては、煮沸して作られるビールは生水よりも安全 だとみなされており、そこから着想を得ているのだ。

Chim↑Pomはつねにローカルな要素を可視化する存在だと思います。観客の尿が混じった「Piss Brick(尿のれんが)」は物議を醸すアイデアでしたが、話し合っていたテーマをまさに体現するものでした。(グラニエ・フリン)

と、この展示のキュレーションに関わったグラニエ・フリンは語っている。「C↑P」と書かれた「Piss Brick」は実際に、ノーザン・クォーターにある建物に使用されているのだ 。やはりChim↑Pomの作品は、アートの枠組みを超えて社会へと侵食していくのである。

あわせて読みたい

【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会

アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?

彼はまた、

Chim↑Pomはどの場所においてもその地域のコミュニティや歴史に深い関心を持って活動しています。(グラニエ・フリン)

とも発言しており、Chim↑Pomの核となる部分を的確に理解している と言っていいだろう。

しかしそれにしても、「ビールを飲ませて出てきた尿でレンガを作る」という発想は、やはり異常だ 。「テーマを体現する」ものであれば物議を醸すことなど厭わない、Chim↑Pomらしさが見事に発揮されたプロジェクトだと感じた。

最後に、《気合い100連発》 を紹介して終わろう。「あいちトリエンナーレ」のいち企画「表現の不自由展・その後」に出品したもので、私は知らなかったのだが、かなり炎上したそうだ 。

あわせて読みたい

【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…

クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます

《気合い100連発》は、

2011年5月、東日本大震災の被災地である福島県相馬市で知り合った若者たちと円陣を組み、100回連続で気合いを入れる様子を収めた映像作品

である。森美術館でもその映像は流れていたが、内容を思い返してみても、私にはそれがどうして炎上したのかよく分からない 。映像を全部見たわけではなかったこともあり、「美術手帖」の記述を読んでようやく理解できた 。

僕的には《気合い100連発》が炎上したのが本当に嫌でした。あの作品では福島の地元の子たちによる「被爆最高!」という叫びがあります。その言葉が「福島ヘイトだ」と言われた責任は、自分たちにあるじゃないですか。彼らのことを思うと辛かった。(Chim↑Pom 卯城)

理解はできたが、やはり不思議だ。実際に被災した福島の子どもたちが「被曝最高!」と口にすることの、一体何が悪いのだろうか? もちろん同じことを、被災者でもない、福島ともなんの関係もない人が言えば問題だと私も思う。しかし、その発言は当事者によるものだ。私には、Chim↑Pomの稲岡求が次のように語っている感覚の方が真っ当に感じられる 。

あわせて読みたい

【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作

大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい

《気合い100連発》でも《ヒロシマの空をピカッとさせる》でもそうだけど、当事者たちは自分の体験を咀嚼して前に進もうとしているからか「もっとやっちゃえよ」と言ってくれたりする。でも別の世代や別の場所にいた人たちは、過剰に彼らを守ろうとする。俺は「不自由展」が展示中止になったとき、高山明さんが企画した「Jアートコールセンター」で、苦情の電話をかけてくる人たちの対応をしたんです。そのとき、《気合い100連発》を「福島ヘイトだ」と言う人たちと話しました。俺は「被災した本人たちはあの瞬間、気持ちをうまく言葉にできず、ああ言うしかなかった。それでもヘイトと言うんですか」と訴えたけど、一生わかり合えない感じがしましたね。(Chim↑Pom 稲岡)

Chim↑Pomの手法に賛否が出るのは当然だし、そのこと自体は健全だと思う 。しかし客観的に比較して、「広島や福島の社会問題に直接関わっているChim↑Pom」と、「どこに住んでいる誰なのかは分からないが、恐らく広島や福島に対して特に何もしていないだろう名もなき個人」だったら、どう考えてもChim↑Pomに軍配が上がる だろう。しかし社会ではどうも、「『正義』の仮面を被った『偽善』」の方が支持されてしまうことがある 。

そのような状況に対しては、非常に不健全だと感じてしまう 。Chim↑Pomには、そういうクソどうでもいい批判は無視して、賛否を巻き起こしながら、彼ら自身で「正しい」と信じる道を突き進んでほしい と改めて感じた。

「Chim↑Pom」とは何か?

あわせて読みたい

【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…

メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方

Chim↑Pomは2005年に結成され、今年で17年目を迎える 。卯城竜太・林靖高・エリイ・岡田将孝・稲岡求・水野俊紀という6人が、結成以来メンバーを変えることなく現在まで続くアート集団だ 。エリイ以外は美大出身ではなく 、美学校で講師をしていた現代美術家・会田誠の元に屯していた面々で結成された という、なかなか特異なグループである。

そんなChim↑Pomについて、「美術手帖」内で言及されている様々な言葉を引き合いに出しながら触れていきたいと思う。以下では「Chim↑Pom全体」と「エリイという個人」に分けて記事を書いていく 。Chim↑Pomにとってエリイの存在は、その根幹に関わると言っていいほど軸となる存在 であるようで、だからこそエリイについては別途言及したいと思う。

Chim↑Pom全体について

「会田さ~ん、今度オレらグループを作ることにしたんスよ~」。卯城は確かそんな軽い言い方をしたと思う。2005年、場所は当時の我が家、西荻窪の古い一軒家のリビング。「ふーん、まあがんばって」。僕もそんな調子だったと思う。なんにもやらないよりは、なんかやってみたほうがいいだろうからね、くらいの反応で。

あわせて読みたい

【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語

観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」

「Chim↑Pomの師」として知られる会田誠は、こんな風に書いている 。結成当初は、「なんにもやらないよりは、なんかやってみたほうがいいだろう」ぐらいの捉え方だった会田誠だが、すぐに、

リーダーの卯城は高校中退、全体的にも非美大出身的なChim↑Pomを、旧弊な美大ワールドに早くぶつけたかったのだ。(会田誠)

と、その見方を変えたという。《ERIGERO》 と題された、エリイがピンク色のゲロを吐くだけの、2005年発表のChim↑Pom第1作 を見てそう考えたというのだから、さすが会田誠といったところだろう。森美術館には、この《ERIGERO》の映像も流されている。説明書きを読んだ上で映像を見れば、確かに「社会批評」を備えたものだと分かるが、単に映像だけ見れば「なんじゃこりゃ?」と感じるものでしかない と思う。

しかし同時に、《ERIGERO》には確かに、現在にも通じる「Chim↑Pomらしさ」が凝縮している とも感じた。

あわせて読みたい

【漫画原作】映画『殺さない彼と死なない彼女』は「ステレオタイプな人物像」の化学反応が最高に面白い

パッと見の印象は「よくある学園モノ」でしかなかったので、『殺さない彼と死なない彼女』を観て驚かされた。ステレオタイプで記号的なキャラクターが、感情が無いとしか思えないロボット的な言動をする物語なのに、メチャクチャ面白かった。設定も展開も斬新で面白い

会田誠は、Chim↑Pomにアドバイスなどしたことはない と言うが、常に動向は追っており、彼らの歩みを、

無免許でいきなり高難易度のオフロードに挑み、車をボコボコにしながらスペシャルな運転テクを磨いていったようなイメージを、僕は彼らに抱いている。(会田誠)

と評している。「無免許」というのは「非美大出身者が多い」ということを意味する のだろうし、「車をボコボコにしながら」というのは、時に物議を醸しながらも存在感を示し続けたChim↑Pomらしさ を見事に言い得ていると思う。

「美術手帖」には、様々な形でChim↑Pomと関わってきたオーガナイザーたちが、彼らをどのように捉えているのか というコメントも多数収録されている。多いのは、

めちゃくちゃ仲悪いじゃんと思うこともあれば、じつはお互いすごく心配していたりして、家族兄妹のように見えることもあります。個々は強烈にバラバラでも集団になるとChim↑Pomというひとつの人格のようなものもあって、なんだか不思議。(松波静香)

あわせて読みたい

【あらすじ】濱口竜介監督『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」のみで成り立つ凄まじい映画。天才だと思う

「映画」というメディアを構成する要素は多々あるはずだが、濱口竜介監督作『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」だけで狂気・感動・爆笑を生み出してしまう驚異の作品だ。まったく異なる3話オムニバス作品で、どの話も「ずっと観ていられる」と感じるほど素敵だった

Chim↑Pomは6人の個性が重なり合うことなく、ふだんはお互いに立ち入らない感じですけど、作品やプロジェクトをつくろうとするときには、お互いが触媒みたいになりながら反応が加速していく。制作プロセスを通して、アートに対する誠実さという彼らの根っこの部分が共通しているのを感じました。(周防貴之)

のような、「個々人の調和は無いが、集団としてのまとまりはある」というような捉え方 だ。

エリイも、

Chim↑Pomがなければ絶対にふれ合うことのなかった人間とチームを組んでいるので、これが社会なんだなと思います。(Chim↑Pom エリイ)

と語っており、個人個人としてはまったく重なる部分がない という意味だろうと思う。しかしこの6人が集まると、「Chim↑Pom」という個性が発揮される のだ。

あわせて読みたい

【革命】観る将必読。「将棋を観ること」の本質、より面白くなる見方、そして羽生善治の凄さが満載:『…

野球なら「なんで今振らないんだ!」みたいな素人の野次が成立するのに、将棋は「指せなきゃ観てもつまらない」と思われるのは何故か。この疑問を起点に、「将棋を観ること」と「羽生善治の凄さ」に肉薄する『羽生善治と現代』は、「将棋鑑賞」をより面白くしてくれる話が満載

Chim↑Pomの特徴は、過去15年以上にわたって6人の固定メンバーで構成されているところ。彼らはメンバーとして活動するいっぽう、個人のキュレーションや執筆活動、テレビ出演など、外ではそれぞれ自分のやりたいことをやっています。でも、作品をつくるときはつねに集団的な作家性を持っている。それぞれの考えや欲求を探ったり、意見を交換したり、6人のなかに「小さな社会」があるんです。それが、彼らの多様な視点や作品のダイナミズムを生み出しているのだと思います。(水野響)

Chim↑Pomは結成以来、毎週「Chim↑Pom会議」と呼ぶ話し合いを続けている 。この話し合いの中で、何をどのように制作していくのか意見を出し合い、方向性を決めていくというわけだ。

あわせて読みたい

【組織】意思決定もクリエイティブも「問う力」が不可欠だ。MIT教授がCEOから学んだ秘訣とは?:『問い…

組織マネジメントにおいては「問うこと」が最も重要だと、『問いこそが答えだ!』は主張する。MIT教授が多くのCEOから直接話を聞いて学んだ、「『問う環境』を実現するための『心理的安全性の確保』の重要性」とその実践の手法について、実例満載で説明する1冊

この会議について林靖高は、

コンセプトは重要だけど、それを言葉で説明しきれる作品はつまらない。言葉でわかる部分と、ものに落とし込む制作の感覚のバランスが大事で、どちらかに偏ることなく綱引きしていると、自分たちでもわからないいびつなものができる。そのほうが自分たちらしい作品になるし、その引っ張り合いがChim↑Pom会議なのかもしれないですね。(Chim↑Pom 林)

と語り、稲岡求は、

みんなまとまりがないのは大前提で、卯城くんが意見を吸い上げてまとめ上げてくれないと、てんでバラバラ。だから「リーダーを辞めた」とか言うても、と。卯城くんがいないChim↑PomはChim↑Pomにあらず。(Chim↑Pom 稲岡)

と言っている。元々Chim↑Pomは卯城竜太をリーダーとしていたが、彼が唐突に「リーダーを辞める」と決めたことで、現在は「リーダーはいない」ということになっている そうだ。

あわせて読みたい

【傑作】濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』(原作:村上春樹)は「自然な不自然さ」が見事な作品

村上春樹の短編小説を原作にした映画『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介監督)は、村上春樹の小説の雰囲気に似た「自然な不自然さ」を醸し出す。「不自然」でしかない世界をいかにして「自然」に見せているのか、そして「自然な不自然さ」は作品全体にどんな影響を与えているのか

実質的にはともかく、表向きにはリーダー不在であるChim↑Pom は、

Chim↑Pomは共通の強い指針があって始めたものではないので、内部での揉め事も多くて。(Chim↑Pom 卯城)

という状態だそうだが、一方で、

でもChim↑Pomの需要と、メンバーの1人ひとりが望んでいる活動がずれるときもあるじゃないですか。というか、ずれていかないと面白くない。結局ヴィジョンなんて決めても意味ないな、もういいやって。(Chim↑Pom 卯城)

とも感じており、そのことが彼らの面白さに繋がっている と言えるだろう。

あわせて読みたい

【価値】どうせ世の中つまらない。「レンタルなんもしない人」の本でお金・仕事・人間関係でも考えよう…

「0円で何もしない」をコンセプトに始まった「レンタルなんもしない人」という活動は、それまで見えにくかった様々な価値観を炙り出した見事な社会実験だと思う。『<レンタルなんもしない人>というサービスをはじめます。』で本人が語る、お金・仕事・人間関係の新たな捉え方

2019年の年始1発目の会議では、

「Chim↑Pomにはおそらくヴィジョンや統一した目標も趣味の一致もない」「今後はここの活動でそれぞれのChim↑Pom像が出てくればいい」と。これからも続くのだとしたら、そうなっていけばいいと思っています。(Chim↑Pom 卯城)

という共通理解を確認した そうだ。

そしてそんなスタンスだからこそ、

アートの文脈のなかだけで通じる作品をつくるのではなく、アートの形式を用いて社会や政治や哲学を語っていて、それが即興的であるというところも好きです。また、自分たちの人生がつねに作品に表れていて、作品と人生が互いに行き来するような関係にある。(ベティ・アップル)

という雰囲気を生み出すことにも繋がっているのだと思う。

あわせて読みたい

【言葉】「戸田真琴の生きづらさ」を起点に世の中を描く映画『永遠が通り過ぎていく』の”しんどい叫び”

『あなたの孤独は美しい』というエッセイでその存在を知ったAV女優・戸田真琴の初監督映画『永遠が通り過ぎていく』。トークショーで「自分が傷つけられた時の心象風景を映像にした」と語るのを聞いて、映画全体の捉え方が変わった。他者のために創作を続ける彼女からの「贈り物」

また、エリイと上野千鶴子の対談で出てきた「互助会」というキーワード も、Chim↑Pomらしさを表していると言っていいかもしれない。

上野千鶴子 それで17年もよく続いていますね。バンドなんかでも、解散したり、独立したい人が出ていったり、出入りがあるものだけれど。

正直、そのような感覚を共有できる仲間がいることは羨ましい と感じる。

エリイが言う、「生きることをしのぐ」「どうせやるなら面白いことを」という感覚は私の中にもあるが、そのような感覚だけでは社会の中で生きていくのは難しい 。一方、Chim↑Pomという集団の場合は、その活動が「『心の豊かさ』と『社会での生活』を両立する手段」として機能している 。そのことは正直、とても羨ましい。もちろん、山ほど大変なことも経験しているだろうし、「楽に生きられる」というほど楽ではないはずだ。しかし、「Chim↑Pom以外の人生はもっと大変」という感覚もあるのだろうし、やはり彼らは正しく人生を選んだ ということなのだと思う。素晴らしい「互助会」だ。

あわせて読みたい

【能力】激変する未来で「必要とされる人」になるためのスキルや考え方を落合陽一に学ぶ:『働き方5.0』

AIが台頭する未来で生き残るのは難しい……。落合陽一『働き方5.0~これからの世界をつくる仲間たちへ~』はそう思わされる一冊で、本書は正直、未来を前向きに諦めるために読んでもいい。未来を担う若者に何を教え、どう教育すべきかの参考にもなる一冊。

プロジェクトや制作については、エリイと林靖高がそれぞれ次のように語っている 。

展覧会の話がきたときは、その場所に「すごく行きたい」かどうかが大きいです。自分たちでプロジェクトをやるときは、震災発生など「何かやらなきゃ」と思ったとき。何もないときは「金を稼ぎたい」。この3点だと思います。(Chim↑Pom エリイ)

制作する際に自分たちで完全につくるときも、無茶振りのようにまるっと誰かに任せたほうがいい場合もある。どちらの場合も、そのほうがChim↑Pomとしてうまくいくという判断をしているから、自分たちにとっては「制作」している感覚なんです。そういう判断こそChim↑Pomの核で、僕自身のセンスを見せようとすることはChim↑Pomのカラーではない。そういうことです、Chim↑Pomの制作って。(Chim↑Pom 林)

これらは「集団」だからこその判断 であるように感じられる。エリイの発言は、まったくバラバラの個性を持つ6人だからこそ、シンプルな基準を決めておかなければ話が前に進まない 、という意味ではないだろうか。また林の発言は、「個人の色ではなくChim↑Pomのカラーを出すことにこそ意味がある」という主張であり、これもまた、Chim↑Pomが「『Chim↑Pom』という記名性を持つ集団」であることの重要性 を示唆しているものだと思う。

あわせて読みたい

【驚異】プロジェクトマネジメントの奇跡。ハリウッドの制作費以下で火星に到達したインドの偉業:映画…

実は、「一発で火星に探査機を送り込んだ国」はインドだけだ。アメリカもロシアも何度も失敗している。しかもインドの宇宙開発予算は大国と比べて圧倒的に低い。なぜインドは偉業を成し遂げられたのか?映画『ミッション・マンガル』からプロジェクトマネジメントを学ぶ

そんな彼らも、スランプを経験している そうだ。17年もやっていれば当然だろう。しかしそのことが、次の前進にも繋がっている のだという。

―活動を続けるなかで、スランプに陥った経験はありますか?

彼らは東日本大震災を背景にした制作を直後から数多く発表している が、そんなことができたのも、スランプへの危機感から「Chim↑Pomはどうあるべきか」というスタンスを改めて共有していた からなのだ。彼らはなんと、福島の原子力発電所の動向がまったく見通せていないタイミングで防護服を着て現地入りし、制作を行っている。その行為には賛否あるだろうが、いずれにしてもそのような俊敏性を発揮できたのは、スランプのお陰もあったというわけだ。

ではChim↑Pomは、集団ゆえの難しさにどう対処しているのだろうか ?

あわせて読みたい

【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する

映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である

福島を扱ったアートもそうだが、Chim↑Pomは様々な形で議論を巻き起こす制作を行っている 。個人のアーティストなら、自分の感覚で良し悪しを決すればいいが、Chim↑Pomは集団だからこそ、「Chim↑Pomとしての判断」を下すことが難しい局面にもぶち当たるだろう 。上野千鶴子も同じように考え、エリイに質問している。

上野千鶴子 そういう境界の線引きについては、どう考えている?

「アートとして成立するか」「いま、この時に何ができるか」という線引きもなかなか容易ではないと思うが、まずは、言語化することによってメンバー同士で共有できているという点が大きい と思う。これもやはり、集団として物事を決していくために必要な仕組みなのだろうし、あるいは、Chim↑Pomは集団だからこそその強烈な個性を発揮できている 、とも言えるかもしれない。

「美術手帖」には、《Don’t Follow the Wind》でキュレーターを務めたジェイソン・ウェイトによる、「協働(コレクティブ)への回帰」に関する論考 も掲載されている。2つだけ、文章を引用してみよう。

あわせて読みたい

【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会

アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?

そういうわけで私たちは、「アートとは単独のアーティストがつくるもの」という見方を刷り込まれ、アーティストを、たった1人でキャンパスや絵具だけを携えてスタジオに閉じこもり、懊悩しつつも創造性あふれる精神の持ち主ととらえる紋切り型に慣れっこになっている。(ジェイソン・ウェイト)

現代美術がいまコレクティブへの転回を経験しつつあることは明らかだ。直近の事例として、2021年のターナー賞では5つのコレクティブがノミネートされた。(ジェイソン・ウェイト)

Chim↑Pomの「コレクティブ」としての在り方 に興味がある方は、是非この論考を読んでみてほしい。

さて、そんな集団としての個性を発揮するChim↑Pomだが、やはりエリイの存在を外しては語れない 。

あわせて読みたい

【痛快】精神病院の隔離室から脱した、善悪の判断基準を持たない狂気の超能力者が大暴れする映画:『モ…

モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』は、「10年以上拘束され続けた精神病院から脱走したアジア系女性が、特殊能力を使って大暴れする」というムチャクチャな設定の物語なのだが、全編に通底する「『善悪の判断基準』が歪んでいる」という要素がとても見事で、意味不明なのに最後まで惹きつけられてしまった

いまは、今日当たり前だと思っていることが、明日にはもうみんなのコモンセンスではなくなる時代。そのなかで新たな表現をやっていくのが楽しみですね。私が街で遊んだり、いろんな人に会ったり、変な路地に入っていったりすることは、これからも全部Chim↑Pomの活動に返っていくのかなと思います。(Chim↑Pom エリイ)

Chim↑Pomは集団としての個性を持ちつつも、なんだかんだ「エリイの個性」を起点にすることも多い そうだ。そんなわけで最後に、エリイに関する言及を紹介して、長々と書いてきたこの記事を終えようと思う。

エリイについて

卯城 まあでも最初にしっくりきたのは、エリイちゃんがピンクのゲロを吐き続ける《ERIGERO》というパフォーマンス。

あわせて読みたい

【扇動】人生うまくいかないと感じる時に読みたい瀧本哲史の本。「未来をどう生きる?」と問われる1冊:…

瀧本哲史は非常に優れたアジテーターであり、『2020年6月30日にまたここで会おう』もまさにそんな1冊。「少数のカリスマ」ではなく「多数の『小さなリーダー』」によって社会が変革されるべきだ、誰にだってやれることはある、と若者を焚きつける、熱量満載の作品

2人が話している通り、Chim↑Pomは「エリイありき」で様々な物事が動く印象の強い集団だ 。実際、森美術館でも、先述した《ERIGERO》や《LOVE IS OVER》、あるいは、カンボジアの地雷で爆破させたエリイの私物をオークションに出品して寄付を行う《アイムボカン》など、エリイが起点・中心となっているものが多く展示される 。メキシコの国境沿いのスラム地域にツリーハウスを制作した《U.S.A. Visitor Center》も、「エリイがアメリカへの入国が制限されている」という事情から制作が始まっている のだ。

Chim↑Pomの活動は、エリイちゃんの人生の歩みと直接つながっていたりするよね。とてもほかのメンバーじゃ考えられないけど、ご家族含め関わりある人たちの「エリイちゃんのやることならしょうがない」って感じの理解があって、表現の適用範囲がすごく広まっていく感じがあるし。(Chim↑Pom 岡田)

先程、「自分たちの人生がつねに作品に表れていて、作品と人生が互いに行き来するような関係にある」というベティ・アップルの言葉を引用したが、この捉え方は、「Chim↑Pomにはエリイの人生が如実に反映されている」という意味合いが大きい と思う。エリイだけが美大出身であること、エリイだけが女性であることも決して無視はできないとは思うが、しかしそれ以上に、「エリイという『エクストリームな個』が存在することにこそChim↑Pomの核心があり、メンバー全員がそのことを理解している 」という点こそが決定的に重要だと感じる。

またそれは、「成果物であるアートあるいはプロジェクトの中に『エリイの要素』が色濃く含まれる」という理解に留まるものではない。制作プロセスそのものにも、エリイの存在は欠かせないのだ 。

あわせて読みたい

【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた

『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる

―Chim↑Pomのプロジェクトではこれに限らず、外部のキーパーソンとの出会いがプロジェクトを大きく推進させる要因になっているように見えます。

ここまで記事を読んでくれた方には容易に理解してもらえるだろうが、Chim↑Pomの制作・プロジェクトには、「そもそもそんなこと可能なのか?」と感じるものが多数存在する 。議論を呼ぶ呼ばないは別として、技術面の話だけなら、例えば《ヒロシマの空をピカッとさせる》はそう難しいものではないだろう。しかし、「解体が決まった新宿のビルで、解体作業まで含めてアートにする」というプロジェクトは相当に困難を伴う。実際、《にんげんレストラン》の際には、

林 歌舞伎町を仕切っているガチの解体業者とコミットできたからやれたところはあるよね。

など、人との出会いが決定的に重要だった そうだ。

あわせて読みたい

【感想】努力では才能に勝てないのか?どうしても辿り着きたい地点まで迷いながらも突き進むために:『…

どうしても辿り着きたい場所があっても、そのあまりの遠さに目が眩んでしまうこともあるでしょう。そんな人に向けて、「才能がない」という言葉に逃げずに前進する勇気と、「仕事をする上で大事なスタンス」について『羊と鋼の森』をベースに書いていきます

そしてそこで重要になるのが「エリイの謎のコミュニケーション能力」 である。つまり、プロジェクトそのものだけではなく、その準備段階においても、エリイの存在は欠かせない のだ。

さて、上野千鶴子との対談中に、そんなエリイの特殊性の一端が垣間見える箇所 がある。

Chim↑Pomは2005年に結成して、17年ぐらい経つんですけれど、やっぱり当初から社会批評性はあった。というのも、私の場合、ミッション系の一貫校に幼稚園から高校まで14年間通っていて、そこで平和教育、水俣病などの公害やエイズの問題についてかなり叩き込まれたのが大きいと思います。あとは、実際の社会がどうなっているんだろうっていうことを知りたくて、7歳頃からよくテレクラに、当時は公衆電話で、かけていたんですよ。(Chim↑Pom エリイ)

私はChim↑Pomについてほぼ知らず、エリイの存在も認識していなかったので、森美術館の展示を観てもなお、エリイに対して「渋谷とか原宿で遊んでそうなギャル」という先入観を持ってしまう 。もちろん、本人が敢えてそういう見せ方をしている部分はあるはずだが、「美術手帖」の対談を読んで、外見と中身のギャップにかなり驚かされた 。対談をしていく中で上野千鶴子も、

あわせて読みたい

【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた

「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。

あなたのなかには旧約聖書の教養が相当に入っていて、身体化されているなと感じました。(中略)

と語っており、「直感」や「インスピレーション」といった感覚的なものだけではない、素養に裏打ちされたエリイの在り方に感心していた 。

「人生丸ごとChim↑Pomにぶっ込める異常性 」や「強敵をあっさりなぎ倒すコミュニケーション能力 」だけでも十分凄いが、さらに「多様な教養に裏打ちされた強靭な下地 」を持っていることは相当な強みだと言っていいだろう。エリイはChim↑Pomの制作について、「アートとして成立するかどうか」が基準になっていると語っていたが、やはりそこには、「過去連綿と続くアートの系譜の中でどう位置づけられ得るか」「アートが持つ社会批評性として許容範囲内か」などの判断もつきまとうはずだ。そしてその判断に「教養」は欠かせない。プロジェクトそのものにも制作プロセスにも中心軸として存在するエリイが、積み上げた「教養」を背景にその判断を自ら行えるという事実は、Chim↑Pomのバランス感覚を語る上で外せない要素だと感じた 。

「美術手帖」の記述は、あらゆる面で興味深かったが、「エリイのバックグラウンド」を知れたことが一番大きな収穫だった かもしれない。

さて、フェミニズムの第一人者としても認知されているだろう上野千鶴子は、こんな質問もエリイに突きつける。

あわせて読みたい

【壮絶】本当に「美人は得」か?「美しさ」という土俵を意識せざるを得ない少女・女性たちの現実:『自…

美醜で判断されがちな”ルッキズム”の世の中に刃を突きつける小説『自画像』。私自身は、「キレイな人もキレイな人なりの大変さを抱えている」と感じながら生きているつもりだが、やはりその辛さは理解されにくい。私も男性であり、ルッキズムに加担してないとはとても言えない

それから、出産なさったのはおめでたいけれど、あなたが結婚したのが理解できなくて。自由のなかでも性的自由ってとても大事なものですよね。あなたのように自由な人が、これからも排他的契約を続けるの?(上野千鶴子)

これに対するエリイの答えも、なかなか興味深い 。

自分でもなんで結婚したのかなと思うこともあるんですけど、当時のことを考えると、「好きな人いるの?」「結婚するの?」とか聞かれるのが時間の無駄で嫌でした。デートに行ったり、好きって言ったり言われたりするのも面倒くさい。そう考えると結婚するのが私には得策だった。後ろ向きの理由ですけれど、ほかの男性と関わるのも楽になるという。あとは、やったことがないことをやってみたかった。(Chim↑Pom エリイ)

なんとなくだが、エリイのこの発想そのものが、「Chim↑Pomがアートによって社会問題を提起する手法」に通ずる ようにも思う。「結婚」という、人間の営みとして当たり前のように行われてきた「行為」を、本来の目的とはまったく異なる文脈の中に置き、「『エリイという個』が抱えている、あるいは捉えている問題を解決するための『手段』」として変換してしまうという鮮やかさ がここにはあるが、Chim↑Pomも基本的に同じことをしていると感じるのだ。

あわせて読みたい

【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える

どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える

ここに、エリイ的なものがChim↑Pom的なものとなり、また、Chim↑Pom的なものがエリイ的なものとして再び戻ってくるという再帰的な関係性 が見えてくるだろう。

いずれにせよ、「エリイ」と「Chim↑Pom」の不可分性 みたいなものを改めて感じさせられた。「元から存在する何か」を使って「物議を醸しながら『当たり前』を鮮やかに飛び越えていく」というスタイルが、個に適用されると「エリイ」になり、集団に適用されると「Chim↑Pom」になる 、というわけだ。個と集団の関係性としても非常に面白いし、ますます興味深い存在だと感じられるようになった。

さて、上野千鶴子は、エリイの「言語能力の高さ」 にも言及している。

あわせて読みたい

【思考】戸田真琴、経験も文章もとんでもない。「人生どうしたらいい?」と悩む時に読みたい救いの1冊:…

「AV女優のエッセイ」と聞くと、なかなか手が伸びにくいかもしれないが、戸田真琴『あなたの孤独は美しい』の、あらゆる先入観を吹っ飛ばすほどの文章力には圧倒されるだろう。凄まじい経験と、普通ではない思考を経てAV女優に至った彼女の「生きる指針」は、多くの人の支えになるはずだ

新刊『はい、こんにちは―Chim↑Pomエリイの生活と意見―』(新潮社)を読んで、エリイさんの言語能力の高さに驚きました。非言語で表現する人は、言語表現が苦手か、それを選ばない人だと思っていたので、両方できるとは、今後が楽しみです。言語脳は使い始めたばかりなの?(上野千鶴子)

著:エリイ

¥1,881 (2022/03/23 19:53時点 | Amazon調べ)

ポチップ

これに対してエリイは、

本を読むのが大好きな子どもだったので、自分のなかに文体のようなものがある、という感覚はありました。(Chim↑Pom エリイ)

と答えている。私はエリイの本を読んだことはないが、言語能力の高い人はとても好き(というか、そういう人にしか興味が持てない)なので、いずれ読んでみたい と思う。非言語的にあれだけ縦横無尽に暴れまわることができて、さらに言語能力も高いとなれば、向かうところ敵なしだろう 。

ますますChim↑Pomが、そしてエリイがどうなっていくのか楽しみだ 。

あわせて読みたい

【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…

『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る

著:美術手帖編集部

¥1,408 (2022/03/23 18:35時点 | Amazon調べ)

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【感想】映画『レオン』は、殺し屋マチルダを演じたナタリー・ポートマンがとにかく素晴らしい(監督:…

映画『レオン』は、その性質ゆえに物議を醸す作品であることも理解できるが、私はやはりナタリー・ポートマンに圧倒されてしまった。絶望的な事態に巻き込まれたマチルダの葛藤と、そんな少女と共に生きることになった中年男性レオンとの関係性がとても見事に映し出されている。実に素敵な作品だった

思った以上に長い文章になった 。別に長く書こうと考えているわけではない。書きたいと思ったことを書き連ねていたらこんな長さになってしまった。

私には、「頭の中にある文章を取り出して文字に定着させる」という感覚があまりない。むしろ、「キーボードを打ちながら同時並行で思考している 」という認識だ。そしてだからこそ、「思考を刺激する存在」に出会えるか否かで、出力される文章の内容や分量に差が出てくる ことになる。

私は普段、本や映画など「言語的なもの」に触れなければ思考が起動しない。非言語的なものではどうしても、言語的なものと同じようには思考が刺激されないのだ 。

あわせて読みたい

【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘

映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく

だから、Chim↑Pomの作品に触れたことは私にとって、人生で初めて「非言語的なもので思考が起動した事例」 ではないかと思う。森美術館で展示を観ている最中から、脳汁がビシャビシャ出まくるぐらい頭の中が沸騰していた ので、今回このような形で思考を定着させることができてとてもよかった。

引用含めて4万字弱もあるこんな長い文章 を最後まで読んでくれる人がいるとはとても思わないが、もしそんな奇特な方がいたらとてもありがたい。そして私の文章を通じて、「Chim↑Pomがあなたの思考を刺激できた」とすれば、これほど嬉しいことはない 。

あわせて読みたい

【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…

仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…

「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

金沢&富山のアート旅!「21世紀美術館」だけじゃない激アツなおすすめ美術館巡りをご提案

金沢・富山を巡るアート旅に出かけてきました!メインの目的は「21世紀美術館」でしたが、それ以上に「ASTER Curator Museum」「LIP BAR」「KAMU kanazawa」などがとにかく素晴らしかったです。アートや美術のことはド素人ですが、超個人的主観で「金沢・富山で触れられるアートの良さ」について書いた旅行記となります

あわせて読みたい

【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く

映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた

あわせて読みたい

【感動】映画『ボストン1947』は、アメリカ駐留時代の朝鮮がマラソンで奇跡を起こした実話を描く

映画『ボストン1947』は、アメリカ軍駐留時代の朝鮮を舞台に、様々な困難を乗り越えながらボストンマラソン出場を目指す者たちの奮闘を描き出す物語。日本統治下で日本人としてメダルを授与された”国民の英雄”ソン・ギジョンを中心に、「東洋の小国の奇跡」と評された驚くべき成果を実現させた者たちの努力と葛藤の実話である

あわせて読みたい

【感想】高倍率のやばい藝大入試に挑む映画『ブルーピリオド』は「生きてる実感の無さ」をぶち壊す(監…

映画『ブルーピリオド』は、大学入試で最高倍率とも言われる200倍の試験に挑む高校生たちの物語。東京藝術大学絵画科という果てしない最難関に、高校2年生から突然挑戦すると決めた矢口八虎を中心に、「『好き』に囚われた者たち」の果てしない情熱と葛藤を描き出す。絵を描くシーンを吹き替えなしで行った役者の演技にも注目だ

あわせて読みたい

【映画】ディオールのデザイナーだった天才ジョン・ガリアーノが差別発言で破滅した人生を語る:映画『…

何者なのかまったく知らない状態で観たドキュメンタリー映画『ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナー』は、差別発言によって失墜しすべてを失った天才デザイナーの凄まじい来歴が描かれる作品だ。実に複雑で興味深い存在だったし、その波乱の人生は、私のようなファッションに疎い人間でも面白く感じられると思う

あわせて読みたい

【才能】映画『トノバン』が描く、「日本の音楽史を変えた先駆者・加藤和彦」のセンス良すぎる人生(「♪…

「♪おらは死んじまっただ~」が印象的な『帰って来たヨッパライ』で知られる加藤和彦の才能と魅力を余す所なく映し出すドキュメンタリー映画『トノバン』を観て、まったく知らなかった人物の凄まじい存在感に圧倒されてしまった。50年以上も前の人だが、音楽性や佇まいなどを含め、現代でも通用するだろうと思わせる雰囲気が凄まじい

あわせて読みたい

【実話】映画『ディア・ファミリー』は超良い話だし、大泉洋が演じた人物のモデル・筒井宣政は凄すぎる…

実話を基にした映画『ディア・ファミリー』では、個人が成したとは信じがたい偉業が描き出される。大泉洋が演じたのは、娘の病を治そうと全力で突き進んだ人物であり、そのモデルとなった筒井宣政は、17万人以上を救ったとされるIABPバルーンカテーテルの開発者なのだ。まったくホントに、凄まじい人物がいたものだと思う

あわせて読みたい

【現在】ウーマンラッシュアワー村本大輔がテレビから消えた理由と彼の”優しさ”を描く映画:『アイアム…

「テレビから消えた」と言われるウーマンラッシュアワー・村本大輔に密着する映画『アイアム・ア・コメディアン』は、彼に対してさほど関心を抱いていない人でも面白く観られるドキュメンタリー映画だと思う。自身の存在意義を「拡声器」のように捉え、様々な社会問題を「お笑い」で発信し続ける姿には、静かな感動さえ抱かされるだろう

あわせて読みたい

【感想】映画『ルックバック』の衝撃。創作における衝動・葛藤・苦悩が鮮やかに詰め込まれた傑作(原作…

アニメ映画『ルックバック』は、たった58分の、しかもセリフも動きも相当に抑制された「静」の映画とは思えない深い感動をもたらす作品だった。漫画を描くことに情熱を燃やす2人の小学生が出会ったことで駆動する物語は、「『創作』に限らず、何かに全力で立ち向かったことがあるすべての人」の心を突き刺していくはずだ

あわせて読みたい

【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ

映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています

あわせて読みたい

【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件

映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品

あわせて読みたい

【幻惑】映画『フォロウィング』の衝撃。初監督作から天才だよ、クリストファー・ノーラン

クリストファー・ノーランのデビュー作であり、多数の賞を受賞し世界に衝撃を与えた映画『フォロウィング』には、私も驚かされてしまった。冒頭からしばらくの間「何が描かれているのかさっぱり理解できない」という状態だったのに、ある瞬間一気に視界が晴れたように状況が理解できたのだ。脚本の力がとにかく圧倒的だった

あわせて読みたい

【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…

映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です

あわせて読みたい

【憧憬】「フランク・ザッパ」を知らずに映画『ZAPPA』を観て、「この生き様は最高」だと感じた

「フランク・ザッパ」がミュージシャンであることさえ禄に知らない状態で私が映画『ZAPPA』を観た私は、そのあまりに特異なスタンス・生き様にある種の憧憬を抱かされた。貫きたいと思う強い欲求を真っ直ぐ突き進んだそのシンプルな人生に、とにかくグッときたのだ。さらに、こんな凄い人物を知らなかった自分にも驚かされてしまった

あわせて読みたい

【価値】レコードなどの「フィジカルメディア」が復権する今、映画『アザー・ミュージック』は必見だ

2016年に閉店した伝説のレコード店に密着するドキュメンタリー映画『アザー・ミュージック』は、「フィジカルメディアの衰退」を象徴的に映し出す。ただ私は、「デジタル的なもの」に駆逐されていく世の中において、「『制約』にこそ価値がある」と考えているのだが、若者の意識も実は「制約」に向き始めているのではないかとも思っている

あわせて読みたい

【あらすじ】声優の幾田りらとあのちゃんが超絶良い!アニメ映画『デデデデ』はビビるほど面白い!:『…

幾田りらとあのちゃんが声優を務めた映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』は、とにかく最高の物語だった。浅野いにおらしいポップさと残酷さを兼ね備えつつ、「終わってしまった世界でそれでも生きていく」という王道的展開を背景に、門出・おんたんという女子高生のぶっ飛んだ関係性が描かれる物語が見事すぎる

あわせて読みたい

【感想】映画『レオン』は、殺し屋マチルダを演じたナタリー・ポートマンがとにかく素晴らしい(監督:…

映画『レオン』は、その性質ゆえに物議を醸す作品であることも理解できるが、私はやはりナタリー・ポートマンに圧倒されてしまった。絶望的な事態に巻き込まれたマチルダの葛藤と、そんな少女と共に生きることになった中年男性レオンとの関係性がとても見事に映し出されている。実に素敵な作品だった

あわせて読みたい

【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…

映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった

あわせて読みたい

【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…

仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います

あわせて読みたい

【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた

『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる

あわせて読みたい

【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…

映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う

あわせて読みたい

【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する

映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である

あわせて読みたい

【痛快】精神病院の隔離室から脱した、善悪の判断基準を持たない狂気の超能力者が大暴れする映画:『モ…

モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』は、「10年以上拘束され続けた精神病院から脱走したアジア系女性が、特殊能力を使って大暴れする」というムチャクチャな設定の物語なのだが、全編に通底する「『善悪の判断基準』が歪んでいる」という要素がとても見事で、意味不明なのに最後まで惹きつけられてしまった

あわせて読みたい

【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…

映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ

あわせて読みたい

【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…

映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う

あわせて読みたい

【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘

映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく

あわせて読みたい

【映画】『街は誰のもの?』という問いは奥深い。「公共」の意味を考えさせる問題提起に満ちた作品

映画『街は誰のもの?』は、タイトルの通り「街(公共)は誰のものなのか?」を問う作品だ。そしてそのテーマの1つが、無許可で街中に絵を描く「グラフィティ」であることもまた面白い。想像もしなかった問いや価値観に直面させられる、とても興味深い作品である

あわせて読みたい

【衝撃】「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』は、「義務教育」の概念を破壊する…

驚きの教育方針を有する私立小学校「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』と、「日本の教育にはほとんどルールが無い」ことを示す特徴的な公立校を取り上げる映画『夢見る公立校長先生』を観ると、教育に対する印象が変わる。「改革を妨げる保護者」にならないためにも観るべき作品だ

あわせて読みたい

【改革】改修期間中の国立西洋美術館の裏側と日本の美術展の現実を映すドキュメンタリー映画:『わたし…

「コロナ禍」という絶妙すぎるタイミングで改修工事を行った国立西洋美術館の、普段見ることが出来ない「裏側」が映し出される映画『わたしたちの国立西洋美術館』は、「日本の美術展」の問題点を炙り出しつつ、「『好き』を仕事にした者たち」の楽しそうな雰囲気がとても魅力的に映るドキュメンタリー

あわせて読みたい

【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!

かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ

あわせて読みたい

【伝説】映画『ミスター・ムーンライト』が描くビートルズ武道館公演までの軌跡と日本音楽への影響

ザ・ビートルズの武道館公演が行われるまでの軌跡を描き出したドキュメンタリー映画『ミスター・ムーンライト』は、その登場の衝撃について語る多数の著名人が登場する豪華な作品だ。ザ・ビートルズがまったく知られていなかった頃から、伝説の武道館公演に至るまでの驚くべきエピソードが詰まった1作

あわせて読みたい

【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…

「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ

あわせて読みたい

【天才】タランティーノ作品ほぼ未見で観た面白ドキュメンタリー。映画に愛された映画オタクのリアル

『パルプ・フィクション』しか監督作品を観たことがないまま、本作『クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男』を観たが、とても面白いドキュメンタリー映画だった。とにかく「撮影現場に笑いが絶えない」ようで、そんな魅力的なモノづくりに関わる者たちの証言から、天才の姿が浮かび上がる

あわせて読みたい

【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に

「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた

あわせて読みたい

【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ

天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった

あわせて読みたい

【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…

「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか

あわせて読みたい

【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…

宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う

あわせて読みたい

【実話】映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』(杏花主演)が描く、もの作りの絶望(と楽しさ)

実在したエロ雑誌編集部を舞台に、タブーも忖度もなく業界の内実を描き切る映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』は、「エロ雑誌」をテーマにしながら、「もの作りに懸ける想い」や「仕事への向き合い方」などがリアルに描かれる素敵な映画だった。とにかく、主役を演じた杏花が良い

あわせて読みたい

【勝負】実話を基にコンピューター将棋を描く映画『AWAKE』が人間同士の対局の面白さを再認識させる

実際に行われた将棋の対局をベースにして描かれる映画『AWAKE』は、プロ棋士と将棋ソフトの闘いを「人間ドラマ」として描き出す物語だ。年に4人しかプロ棋士になれない厳しい世界においては、「夢破れた者たち」もまた魅力的な物語を有している。光と影を対比的に描き出す、見事な作品

あわせて読みたい

【感想】実業之日本社『少女の友』をモデルに伊吹有喜『彼方の友へ』が描く、出版に懸ける戦時下の人々

実業之日本社の伝説の少女雑誌「少女の友」をモデルに、戦時下で出版に懸ける人々を描く『彼方の友へ』(伊吹有喜)。「戦争そのもの」を描くのではなく、「『日常』を喪失させるもの」として「戦争」を描く小説であり、どうしても遠い存在に感じてしまう「戦争」の捉え方が変わる1冊

あわせて読みたい

【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…

「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る

あわせて読みたい

【挑戦】手足の指を失いながら、今なお挑戦し続ける世界的クライマー山野井泰史の”現在”を描く映画:『…

世界的クライマーとして知られる山野井泰史。手足の指を10本も失いながら、未だに世界のトップをひた走る男の「伝説的偉業」と「現在」を映し出すドキュメンタリー映画『人生クライマー』には、小学生の頃から山のことしか考えてこなかった男のヤバい人生が凝縮されている

あわせて読みたい

【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す

タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる

あわせて読みたい

【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す

香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す

あわせて読みたい

【感想】映画『君が世界のはじまり』は、「伝わらない」「分かったフリをしたくない」の感情が濃密

「キラキラした青春学園モノ」かと思っていた映画『君が世界のはじまり』は、「そこはかとない鬱屈」に覆われた、とても私好みの映画だった。自分の決断だけではどうにもならない「現実」を前に、様々な葛藤渦巻く若者たちの「諦念」を丁寧に描き出す素晴らしい物語

あわせて読みたい

【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ

ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ

あわせて読みたい

【伝説】やり投げ選手・溝口和洋は「思考力」が凄まじかった!「幻の世界記録」など数々の逸話を残した…

世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的なトレーニングと、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界記録」を叩き出した天才の伝説と実像

あわせて読みたい

【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…

数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊

あわせて読みたい

【考察】ヨネダコウ『囀る鳥は羽ばたかない』は、BLの枠組みの中で「歪んだ人間」をリアルに描き出す

2巻までしか読んでいないが、ヨネダコウのマンガ『囀る鳥は羽ばたかない』は、「ヤクザ」「BL」という使い古されたフォーマットを使って、異次元の物語を紡ぎ出す作品だ。BLだが、BLという外枠を脇役にしてしまう矢代という歪んだ男の存在感が凄まじい。

あわせて読みたい

【革命】観る将必読。「将棋を観ること」の本質、より面白くなる見方、そして羽生善治の凄さが満載:『…

野球なら「なんで今振らないんだ!」みたいな素人の野次が成立するのに、将棋は「指せなきゃ観てもつまらない」と思われるのは何故か。この疑問を起点に、「将棋を観ること」と「羽生善治の凄さ」に肉薄する『羽生善治と現代』は、「将棋鑑賞」をより面白くしてくれる話が満載

あわせて読みたい

【驚異】甲子園「2.9連覇」を成し遂げた駒大苫小牧野球部監督・香田誉士史の破天荒で規格外の人生:『勝…

「田中将大と斎藤佑樹の死闘」「37年ぶりの決勝戦再試合」「驚異の2.9連覇」など話題に事欠かなかった駒大苫小牧野球部。その伝説のチームを率いた名将・香田誉士史の評伝『勝ちすぎた監督』は、体罰が問題になった男の毀誉褒貶を余すところなく描き出す。しかしとんでもない男だ

あわせて読みたい

【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ

『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?

あわせて読みたい

【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会

アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?

あわせて読みたい

【圧巻】150年前に気球で科学と天気予報の歴史を変えた挑戦者を描く映画『イントゥ・ザ・スカイ』

「天気予報」が「占い」と同等に扱われていた1860年代に、気球を使って気象の歴史を切り開いた者たちがいた。映画『イントゥ・ザ・スカイ』は、酸素ボンベ無しで高度1万1000m以上まで辿り着いた科学者と気球操縦士の物語であり、「常識を乗り越える冒険」の素晴らしさを教えてくれる

あわせて読みたい

【言葉】「戸田真琴の生きづらさ」を起点に世の中を描く映画『永遠が通り過ぎていく』の”しんどい叫び”

『あなたの孤独は美しい』というエッセイでその存在を知ったAV女優・戸田真琴の初監督映画『永遠が通り過ぎていく』。トークショーで「自分が傷つけられた時の心象風景を映像にした」と語るのを聞いて、映画全体の捉え方が変わった。他者のために創作を続ける彼女からの「贈り物」

あわせて読みたい

【扇動】人生うまくいかないと感じる時に読みたい瀧本哲史の本。「未来をどう生きる?」と問われる1冊:…

瀧本哲史は非常に優れたアジテーターであり、『2020年6月30日にまたここで会おう』もまさにそんな1冊。「少数のカリスマ」ではなく「多数の『小さなリーダー』」によって社会が変革されるべきだ、誰にだってやれることはある、と若者を焚きつける、熱量満載の作品

あわせて読みたい

【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い

サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画

あわせて読みたい

【価値】どうせ世の中つまらない。「レンタルなんもしない人」の本でお金・仕事・人間関係でも考えよう…

「0円で何もしない」をコンセプトに始まった「レンタルなんもしない人」という活動は、それまで見えにくかった様々な価値観を炙り出した見事な社会実験だと思う。『<レンタルなんもしない人>というサービスをはじめます。』で本人が語る、お金・仕事・人間関係の新たな捉え方

あわせて読みたい

【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語

観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」

あわせて読みたい

【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り

プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品

あわせて読みたい

【あらすじ】映画化の小説『僕は、線を描く』。才能・センスではない「芸術の本質」に砥上裕將が迫る

「水墨画」という、多くの人にとって馴染みが無いだろう芸術を題材に据えた小説『線は、僕を描く』は、青春の葛藤と創作の苦悩を描き出す作品だ。「未経験のど素人である主人公が、巨匠の孫娘と勝負する」という、普通ならあり得ない展開をリアルに感じさせる設定が見事

あわせて読みたい

【評価】のん(能年玲奈)の映画『Ribbon』が描く、コロナ禍において「生きる糧」が芸術であることの葛藤

のん(能年玲奈)脚本・監督・主演の映画『Ribbon』。とても好きな作品だった。単に女優・のんが素晴らしいというだけではなく、コロナ禍によって炙り出された「生きていくのに必要なもの」の違いに焦点を当て、「魂を生き延びさせる行為」が制約される現実を切り取る感じが見事

あわせて読みたい

【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実

アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた

あわせて読みたい

【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー

映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー

あわせて読みたい

【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える

かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である

あわせて読みたい

【実話】台湾のろう学校のいじめ・性的虐待事件を描く映画『無聲』が問う、あまりに悲しい現実

台湾のろう学校で実際に起こったいじめ・性的虐待事件を基に作られた映画『無聲』は、健常者の世界に刃を突きつける物語だ。これが実話だという事実に驚かされる。いじめ・性的虐待が物語の「大前提」でしかないという衝撃と、「性的虐待の方がマシ」という選択を躊躇せず行う少女のあまりの絶望を描き出す

あわせて読みたい

【無謀】園子温が役者のワークショップと同時並行で撮影した映画『エッシャー通りの赤いポスト』の”狂気”

「園子温の最新作」としか知らずに観に行った映画『エッシャー通りの赤いポスト』は、「ワークショップ参加者」を「役者」に仕立て、ワークショップと同時並行で撮影されたという異次元の作品だった。なかなか経験できないだろう、「0が1になる瞬間」を味わえる“狂気”の映画

あわせて読みたい

【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ

映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙

あわせて読みたい

【アート】映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』が描く「美術界の闇」と「芸術作品の真正性」の奥深さ

美術界史上最高額510億円で落札された通称「救世主」は、発見される以前から「レオナルド・ダ・ヴィンチの失われた作品」として知られる有名な絵だった。映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』は、「芸術作品の真正性の問題」に斬り込み、魑魅魍魎渦巻く美術界を魅力的に描き出す

あわせて読みたい

【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』

2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない

あわせて読みたい

【芸術】実話を下敷きに描く映画『皮膚を売った男』は、「アートによる鮮やかな社会問題風刺」が見事

「シリア難民の背中にタトゥーを彫り芸術作品として展示する」と聞くと非常に不謹慎に感じられるだろうが、彫ったのが国家間の移動を自由にする「シェンゲンビザ」だという点が絶妙な皮肉。実話をベースにした映画『皮膚を売った男』の、アートによる社会問題提起の見事な鮮やかさ

あわせて読みたい

【継続】自己啓発本があまり好きじゃない私がおすすめする1冊。水野敬也『夢をかなえるゾウ』は面白い

世に数多ある「自己啓発本」の多くは、「いかに実践するか」という観点があまり重視されていないという印象がある。水野敬也『夢をかなえるゾウ』は、「僕」と「ガネーシャ」による小説形式で展開されることで、「とりあえずやってみよう」と思わせる力がとても強い、珍しい自己啓発本。

あわせて読みたい

【貢献】社会問題を解決する2人の「社会起業家」の生き方。「豊かさ」「生きがい」に必要なものは?:『…

「ヤクの毛」を使ったファッションブランド「SHOKAY」を立ち上げ、チベットの遊牧民と中国・崇明島に住む女性の貧困問題を解決した2人の若き社会起業家の奮闘を描く『世界を変えるオシゴト』は、「仕事の意義」や「『お金』だけではない人生の豊かさ」について考えさせてくれる

あわせて読みたい

【超人】NHKによる「JAXAの宇宙飛行士選抜試験」のドキュメント。門外不出の「最強の就活」:『ドキュメ…

難攻不落のJAXAと粘り強い交渉を重ね、門外不出の「最強の就活」を捉えたドキュメンタリーを書籍化した『ドキュメント宇宙飛行士選抜試験』。2021年の13年ぶりの募集も話題になったが、「欠点があってはいけない」という視点で厳しく問われる試験・面接の実情を描き出す

あわせて読みたい

【抵抗】西加奈子のおすすめ小説『円卓』。「当たり前」と折り合いをつけられない生きづらさに超共感

小学3年生のこっこは、「孤独」と「人と違うこと」を愛するちょっと変わった女の子。三つ子の美人な姉を「平凡」と呼んで馬鹿にし、「眼帯」や「クラス会の途中、不整脈で倒れること」に憧れる。西加奈子『円卓』は、そんなこっこの振る舞いを通して「当たり前」について考えさせる

あわせて読みたい

【組織】新入社員・就活生必読。「社内コミュニケーション」でやるべきことを山田ズーニーが語る:『半…

組織内のコミュニケーションが上手くできないと悩んでいる方、多いのではないだろうか。山田ズーニー『半年で職場の星になる!働くためのコミュニケーション力』は、組織に属するあらゆる人に向けて、「コミュニケーションで重視すべき本質」をテクニックと共に伝授する

あわせて読みたい

【秘話】15年で世界を変えたグーグルの”異常な”創業エピソード。収益化無視の無料ビジネスはなぜ成功し…

スマホやネットを使う人で、グーグルのお世話になっていない人はまずいないだろう。もはや「インフラ」と呼んでいいレベルになったサービスを生み出した企業の創業からの歴史を描く『グーグル秘録』は、その歩みが「無邪気さ」と「偶然」の産物であることを示している。凄まじいエピソード満載の信じがたい企業秘話

あわせて読みたい

【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい

「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる

あわせて読みたい

【奇人】天才数学者で、自宅を持たずに世界中を放浪した変人エルデシュは、迷惑な存在でも愛され続けた…

数学史上ガウスに次いで生涯発表論文数が多い天才エルデシュをご存知だろうか?数学者としてずば抜けた才能を発揮したが、それ以上に「奇人変人」としても知られる人物だ。『放浪の天才数学者エルデシュ』で、世界中の数学者の家を泊まり歩いた異端数学者の生涯を描き出す

あわせて読みたい

【天才】『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、科学者のイメージが変わる逸話満載の非・科学エッセイ

「天才科学者」と言えばアインシュタインやニュートン、ホーキングが思い浮かぶだろうが、「科学者らしくないエピソード満載の天才科学者」という意味ではファインマンがずば抜けている。世界的大ベストセラー『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、「科学」をほぼ扱わないエッセイです

あわせて読みたい

【人生】日本人有名プロゲーマー・梅原大吾の名言満載の本。「努力そのものを楽しむ」ための生き方とは…

「eスポーツ」という呼び名が世の中に定着する遥か以前から活躍する日本人初のプロゲーマー・梅原大吾。17歳で世界一となり、今も一線を走り続けているが、そんな彼が『勝ち続ける意志力』で語る、「『努力している状態』こそを楽しむ」という考え方は、誰の人生にも参考になるはずだ

あわせて読みたい

【変革】「ビジネスより自由のために交渉力を」と語る瀧本哲史の”自己啓発”本に「交渉のコツ」を学ぶ:…

急逝してしまった瀧本哲史は、「交渉力」を伝授する『武器としての交渉思考』を通じて、「若者よ、立ち上がれ!」と促している。「同質性のタコツボ」から抜け出し、「異質な人」と「秘密結社」を作り、世の中に対する「不満」を「変革」へと向かわせる、その勇気と力を本書から感じてほしい

あわせて読みたい

【驚異】『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』って書名通りの本。異端ロックバンドの”稼ぎ方”

日本ではあまり知られていないが、熱狂的なファンを持つロックバンド「グレイトフル・デッド」。彼らは50年も前から、現代では当たり前となった手法を続け、今でも年間5000万ドルを稼いでいる。『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』で「ファンからの愛され方」を学ぶ

あわせて読みたい

【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…

例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す

あわせて読みたい

【生きる】志尊淳・有村架純が聞き手の映画『人と仕事』から考える「生き延びるために必要なもの」の違い

撮影予定の映画が急遽中止になったことを受けて制作されたドキュメンタリー映画『人と仕事』は、コロナ禍でもリモートワークができない職種の人たちを取り上げ、その厳しい現状を映し出す。その過程で「生き延びるために必要なもの」の違いについて考えさせられた

あわせて読みたい

【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…

映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた

あわせて読みたい

【葛藤】正論を振りかざしても、「正しさとは何か」に辿り着けない。「絶対的な正しさ」など存在しない…

「『正しさ』は人によって違う」というのは、私には「当たり前の考え」に感じられるが、この前提さえ共有できない社会に私たちは生きている。映画『由宇子の天秤』は、「誤りが含まれるならすべて間違い」という判断が当たり前になされる社会の「不寛容さ」を切り取っていく

あわせて読みたい

【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…

「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる

あわせて読みたい

【革命】電子音楽誕生の陰に女性あり。楽器ではなく機械での作曲に挑んだ者たちを描く映画:『ショック…