目次

はじめに

この記事で取り上げる映画

出演:アルマ・ホドロフスキー, 出演:フィリップ・ルボ, 出演:クララ・ルチアーニ, 出演:ジェフリー・キャリー, Writer:マーク・コリン, 監督:マーク・コリン

ポチップ

VIDEO

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

一度知ってしまえば、「知らなかった自分」にはもう戻れない 「オタク感」を強く感じさせる主人公・アナの雰囲気がとても良い ざらっとした画質や、基本的に部屋の中で展開される構成など、設定そのものからもテーマが滲み出る 全体的にとても雰囲気の良い映画で、特別何が起こるわけでもない物語に惹きつけられてしまう

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

「未来の音楽」を目指した女性たちの奮闘を描く映画『ショック・ド・フューチャー』から、「新しいものが生み出される瞬間」を体感する

私たちは、「知らない自分」に戻ることはできない

あわせて読みたい

【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘

映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく

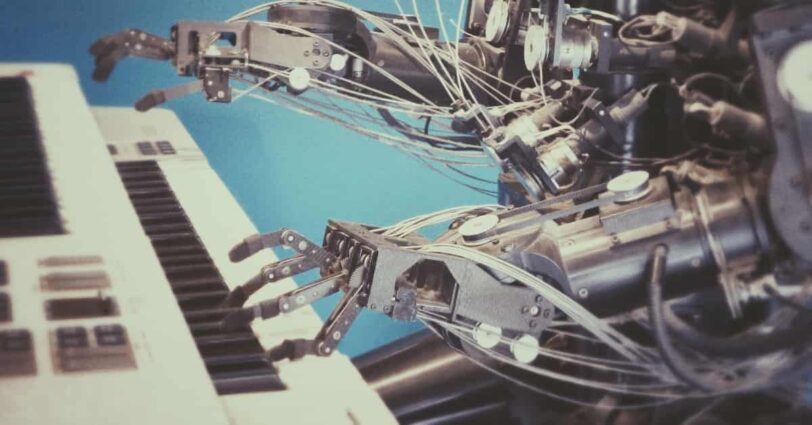

この映画で描かれるのは「未来の音楽」だ 。しかしそれは同時に、私たちにとって聞き馴染みのある音楽 でもある。というのも、この映画で描かれる「未来の音楽」は「電子音楽 」だからだ。

「電子音楽」、つまり「楽器を使わない音楽」は私たちの日常に溢れている 。私には音楽の経験がないので詳しくは分からないが、最終的に楽器で演奏する場合でも、作曲時は楽器を使わないという人もいるのではないかと思う。「音楽の作り方」は根本的に変わったのだ 。

あわせて読みたい

【表現者】「センスが良い」という言葉に逃げない。自分の内側から何かを表現することの本質:『作詞少…

大前提として、表現には「技術」が必要だ。しかし、「技術」だけでは乗り越えられない部分も当然ある。それを「あいつはセンスが良いから」という言葉に逃げずに、向き合ってぶつかっていくための心得とは何か。『作詞少女』をベースに「表現することの本質」を探る

私たちはもう「電子音楽」を知ってしまった。それ故に、「電子音楽」が人々に与えた影響を実感することはできない。「『電子音楽』が当たり前の世界」に生きているからだ 。

以前、映画『七人の侍』を観た時のことを思い出す 。

出演:三船敏郎, 出演:志村喬, 出演:稲葉義男, 出演:宮口精二, 出演:千秋実, 出演:加東大介, 出演:木村功, 出演:津島恵子, Writer:黒澤明, Writer:橋本忍, Writer:小国英雄, 監督:黒澤明, クリエイター:本木荘二郎

¥300 (2022/06/02 20:25時点 | Amazon調べ)

ポチップ

「監督・黒澤明監督 主演・三船敏郎」ぐらいの知識しかないまま映画館で観たので、 途中で休憩があったことにも驚かされた。そんなに長い映画だとさえ知らなかったのだ。

『七人の侍』を観て私は、「この映画の何が凄いのだろうか?」と感じた 。正直、評価されている理由がまったく理解できなかった のだ。しかしその後何かで、「私たちが知っている『映画の当たり前』を作ったのが『七人の侍』だ 」という話を耳にして納得した。私たちは、『七人の侍』が起こした革命に続く世界に生きている。『七人の侍』が、「映画の当たり前」を平準化したのだ。だから『七人の侍』の凄さがイマイチ分からなかったのだろうと納得したのである。

あわせて読みたい

【諦め】「人間が創作すること」に意味はあるか?AI社会で問われる、「創作の悩み」以前の問題:『電気…

AIが個人の好みに合わせて作曲してくれる世界に、「作曲家」の存在価値はあるだろうか?我々がもうすぐ経験するだろう近未来を描く『電気じかけのクジラは歌う』をベースに、「創作の世界に足を踏み入れるべきか」という問いに直面せざるを得ない現実を考える

映画『ショック・ド・フューチャー』の中で、主人公のアナが「楽器を使わない音楽」を巡って、プロデューサーとやり合う場面はとても印象的だった 。

アナは、「電子音楽が世界を変える」と力説する 。ロックは衰退するのだと。これからロックは、ジャズと同じように富裕層がソファで聞く遺物のような音楽になるのだから、ロックミュージシャンは、汚いライブハウスに籠もってないで、大自然に機材を置いてもっと音響を体感できるようにしたらどう? そんな風に、年配の男性プロデューサーに詰め寄るのだ。

しかしプロデューサーは、「大自然の中でロボットが音楽を奏でるって、そんなライブ誰が来るっていうんだ 」とバカにする。電子的に音楽を作るだけで、ロボットは関係ないのだが、それさえ理解できないでいるのだ。

あわせて読みたい

【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…

徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る

ただ、時代が大きく動く時というのはそういうものだろう 。「YouTuber」も「ボーカロイド」も「歌い手」も「eスポーツ」も、今では社会の中で一定以上の地位を得ていると思うが、一昔前はまったくそんなことはなかったはずだ。多くの人から「何それ?」「それのどこがいいの?」「全然理解できない」みたいに言われながらも、自分が「良い」と思う未来を信じて突き進んだことで、新しい時代が切り開かれたのである 。

そして、そう考えた時、今私たちが「何それ?」「それのどこがいいの?」「全然理解できない」と感じているものが、次の時代を作っていく のだろうと思う。

今よりももっと変化が緩やかで、同時に、偏見や男女差別が酷かった時代 。そんな時代に、「電子音楽」の可能性を信じて突き進んだ「女性先駆者」たちの日常に、もしかしたら”あったかもしれない”「とある1日」を描いた映画 である。

映画『ショック・ド・フューチャー』の内容紹介

あわせて読みたい

【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!

かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ

舞台となるのは、1978年のパリ 。この街でアナは、たった1人巨大な装置と向き合って「新しい音楽」を創り出そうとしていた 。

インドに行ったきり長いこと帰ってこない友人ミシェルの部屋をそのまま借りているアナは、その部屋にある巨大なシンセサイザーで曲作りをしている。プロデューサーが「コックピット」と呼ぶほどの大きさで、壁面を埋め尽くしていた。彼女は、ミシェルの友人だというそのプロデューサーからCM曲を頼まれており 、数カ月間部屋に籠もりきりで作業しているのだが、なかなかピンと来るものが創れないでいる。既に締め切りはとうの昔に過ぎており、プロデューサーから「明日には絶対に納品しなければならない」と厳命されている、そんな1日の物語だ 。

アナは朝からハッパを吸いまくり、巨大なシンセサイザーの配線を繋ぎ直したりしながらあれこれ構想を練るのだが、やはり上手くいかない。その内にシンセサイザーが故障してしまい、作曲どころではなくなってしまう 。仕方なく、とりあえず修理のために技術者に来てもらったのだが、アナはついていた。なんとその技術者が「リズムマシン ROLAND CR-78」を持っていたのである。500フランもする、パリに3台しかないという日本製の高級品だ。アナはひと目で気に入り、頼むからちょっとだけ貸してほしいと懇願する。

というのも今日、アナが主催するパーティーに、音楽界の大物がやってくる予定だからだ。元々は作ったCM曲をそこで流してアピールするつもりだったが、こんなとんでもない代物が手に入ったらもうCM曲なんか作ってる場合じゃない 。アナはプロデューサーに「CM曲は作れない」と断りを入れた。そしてリズムマシンをフル活用して、頭の中からどうにか「未来の音楽」を引きずり出そうとする…… 。

あわせて読みたい

【あらすじ】映画化の小説『僕は、線を描く』。才能・センスではない「芸術の本質」に砥上裕將が迫る

「水墨画」という、多くの人にとって馴染みが無いだろう芸術を題材に据えた小説『線は、僕を描く』は、青春の葛藤と創作の苦悩を描き出す作品だ。「未経験のど素人である主人公が、巨匠の孫娘と勝負する」という、普通ならあり得ない展開をリアルに感じさせる設定が見事

映画『ショック・ド・フューチャー』の感想

結構好きな映画だった 。なんというか、特にこれと言って何も起こっていない場面でも画的に引力のある、物語ではない何かで飽きさせないように作られている映画 なのだと思う。

先に書いておくと、アナに特定のモデルがいるわけではない そうだ。映画の最後に、電子音楽の黎明期を支えた女性作曲家の名前がずらりと表示される。つまりこの映画は、「彼女たちが過ごした”かもしれない”1日 」を映し出しているということだろう。

あわせて読みたい

【実話】映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』(杏花主演)が描く、もの作りの絶望(と楽しさ)

実在したエロ雑誌編集部を舞台に、タブーも忖度もなく業界の内実を描き切る映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』は、「エロ雑誌」をテーマにしながら、「もの作りに懸ける想い」や「仕事への向き合い方」などがリアルに描かれる素敵な映画だった。とにかく、主役を演じた杏花が良い

電子音楽の先駆者に女性が多かった理由は、恐らく、既存の音楽のほとんどが男性に占められていたからだろう 。女性アーティストもいただろうが、アナとプロデューサーのやり取りからもなんとなく、「音楽は男のものだ」という雰囲気が感じられるし、アナも「美人なんだから歌手になれば?」と言われてしまう 。なにかにつけて「女だから」と言われることに嫌気が差したアナが、「男なら締切に遅れないわけ?」と問うと、自信を持って「そうだ」と答える始末だ。

そしてだからこそ、既存の世界に安住しようとする男性は電子音楽を批判し、なんとか音楽に関わろうとする女性は電子音楽の世界に飛び込んでいったのだと思う。このように、ジェンダー的な観点からも捉えられる作品だ 。

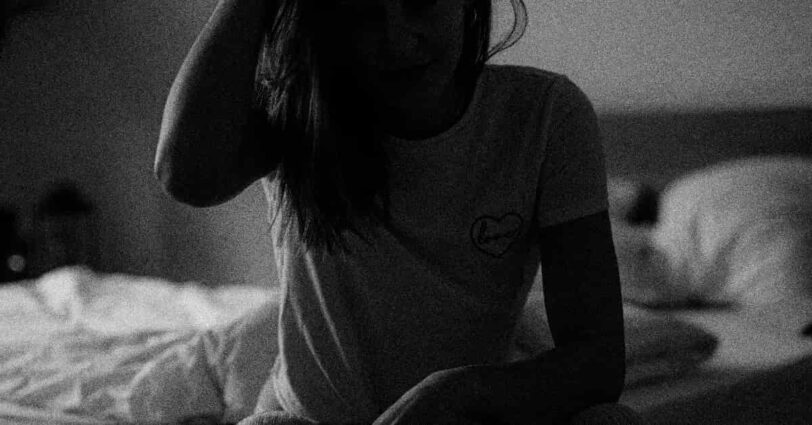

映画全体としては、やはりアナの存在感がとても良かった 。絶妙な「オタク感」 が出ているのだ。とても美人だと思うし、パーティーに参加するために化粧した姿は別人かと思うほど綺麗だったが、普段の「メガネを掛けてヘッドホンをしている姿」が、「とにかく作曲にしか興味がない」という雰囲気を強く醸し出していてすごく良い 。外見を取り繕ったり、社交的に振る舞ったりすることよりも、どうやって音楽を生み出すかにしか興味がない 、というわけだ。そういう雰囲気は、この映画のストーリーにとても合っていた。

映画は、下着にTシャツを着ただけのアナが、ハッパを吸い、ゴロゴロしたり、音楽に合わせてストレッチしたりする場面から始まる。しばらくそのまま、特に何も起こらない。しかし、外見を含めたアナのキャラクターが、観客を飽きさせない のだと私は感じた。私だけの感覚かもしれないが、アナにはどことなく、何もしていなくても視線を集めてしまうような力がある 。

あわせて読みたい

【感想】実業之日本社『少女の友』をモデルに伊吹有喜『彼方の友へ』が描く、出版に懸ける戦時下の人々

実業之日本社の伝説の少女雑誌「少女の友」をモデルに、戦時下で出版に懸ける人々を描く『彼方の友へ』(伊吹有喜)。「戦争そのもの」を描くのではなく、「『日常』を喪失させるもの」として「戦争」を描く小説であり、どうしても遠い存在に感じてしまう「戦争」の捉え方が変わる1冊

また、物語の9割近くがアナの部屋で展開される構成も興味深い 。そこまで意図しているのか分からないが、部屋から出ないアナの姿は、「後に才能が認められるが、今はまだ時代のあれこれに絡め取られていること」「『電子音楽』という新しい扉が開かれる直前の時代であること」を示唆しているようにも感じられた。アナは決して「閉じ込められている」わけではないが、そこはかとない閉塞感みたいなものが時代の雰囲気を象徴しているようにも見えるのだ 。

映像的にも興味深い点があった。フィルムで撮影した昔の映画のような、ざらっとした質感の映像 になっているのだ。画質そのものからも「古さ」みたいなものを感じさせることで、レコードやカセットテープ全盛の時代から電子音楽へと変わっていく過渡期であることを示している とも感じた。さらにこのざらっとした質感が、アナの魅力をより引き立てている ようにも思う。

とにかく、様々な要素を組み合わせることで、とても雰囲気の良い作品に仕上がっている と感じた。

あわせて読みたい

【改革】改修期間中の国立西洋美術館の裏側と日本の美術展の現実を映すドキュメンタリー映画:『わたし…

「コロナ禍」という絶妙すぎるタイミングで改修工事を行った国立西洋美術館の、普段見ることが出来ない「裏側」が映し出される映画『わたしたちの国立西洋美術館』は、「日本の美術展」の問題点を炙り出しつつ、「『好き』を仕事にした者たち」の楽しそうな雰囲気がとても魅力的に映るドキュメンタリー

出演:アルマ・ホドロフスキー, 出演:フィリップ・ルボ, 出演:クララ・ルチアーニ, 出演:ジェフリー・キャリー, Writer:マーク・コリン, 監督:マーク・コリン

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

何も起こらないと言えば何も起こらない映画 なのだが、なんだか惹かれる部分のある作品 だった。普段音楽を聞く習慣がなく、もちろん作曲などしたこともない私には遠い世界の話なのだが、新しいものが生み出される直前の熱気みたいなものは伝わるし、なかなか魅力的な映画 だと思う。

あわせて読みたい

【痛快】精神病院の隔離室から脱した、善悪の判断基準を持たない狂気の超能力者が大暴れする映画:『モ…

モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』は、「10年以上拘束され続けた精神病院から脱走したアジア系女性が、特殊能力を使って大暴れする」というムチャクチャな設定の物語なのだが、全編に通底する「『善悪の判断基準』が歪んでいる」という要素がとても見事で、意味不明なのに最後まで惹きつけられてしまった

次におすすめの記事

あわせて読みたい

金沢&富山のアート旅!「21世紀美術館」だけじゃない激アツなおすすめ美術館巡りをご提案

金沢・富山を巡るアート旅に出かけてきました!メインの目的は「21世紀美術館」でしたが、それ以上に「ASTER Curator Museum」「LIP BAR」「KAMU kanazawa」などがとにかく素晴らしかったです。アートや美術のことはド素人ですが、超個人的主観で「金沢・富山で触れられるアートの良さ」について書いた旅行記となります

あわせて読みたい

【感動】映画『ボストン1947』は、アメリカ駐留時代の朝鮮がマラソンで奇跡を起こした実話を描く

映画『ボストン1947』は、アメリカ軍駐留時代の朝鮮を舞台に、様々な困難を乗り越えながらボストンマラソン出場を目指す者たちの奮闘を描き出す物語。日本統治下で日本人としてメダルを授与された”国民の英雄”ソン・ギジョンを中心に、「東洋の小国の奇跡」と評された驚くべき成果を実現させた者たちの努力と葛藤の実話である

あわせて読みたい

【映画】ディオールのデザイナーだった天才ジョン・ガリアーノが差別発言で破滅した人生を語る:映画『…

何者なのかまったく知らない状態で観たドキュメンタリー映画『ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナー』は、差別発言によって失墜しすべてを失った天才デザイナーの凄まじい来歴が描かれる作品だ。実に複雑で興味深い存在だったし、その波乱の人生は、私のようなファッションに疎い人間でも面白く感じられると思う

あわせて読みたい

【孤独】映画『ナミビアの砂漠』は、自由だが居場所がない主人公を演じる河合優実の存在感が圧倒的(監…

映画『ナミビアの砂漠』は、とにかく「河合優実が凄まじい」のひと言に尽きる作品だ。彼女が演じたカナという主人公の「捉えどころの無さ」は絶妙で、一見すると凄まじく「自由」に羽ばたいている感じなのに、実際には全然「自由」には見えないというバランスが見事だった。特段の物語はないのに、137分間惹きつけられてしまうだろう

あわせて読みたい

【才能】映画『トノバン』が描く、「日本の音楽史を変えた先駆者・加藤和彦」のセンス良すぎる人生(「♪…

「♪おらは死んじまっただ~」が印象的な『帰って来たヨッパライ』で知られる加藤和彦の才能と魅力を余す所なく映し出すドキュメンタリー映画『トノバン』を観て、まったく知らなかった人物の凄まじい存在感に圧倒されてしまった。50年以上も前の人だが、音楽性や佇まいなどを含め、現代でも通用するだろうと思わせる雰囲気が凄まじい

あわせて読みたい

【憧憬】「フランク・ザッパ」を知らずに映画『ZAPPA』を観て、「この生き様は最高」だと感じた

「フランク・ザッパ」がミュージシャンであることさえ禄に知らない状態で私が映画『ZAPPA』を観た私は、そのあまりに特異なスタンス・生き様にある種の憧憬を抱かされた。貫きたいと思う強い欲求を真っ直ぐ突き進んだそのシンプルな人生に、とにかくグッときたのだ。さらに、こんな凄い人物を知らなかった自分にも驚かされてしまった

あわせて読みたい

【奇妙】映画『鯨の骨』は、主演のあのちゃんが絶妙な存在感を醸し出す、斬新な設定の「推し活」物語

映画『鯨の骨』は、主演を務めたあのちゃんの存在感がとても魅力的な作品でした。「AR動画のカリスマ的存在」である主人公を演じたあのちゃんは、役の設定が絶妙だったこともありますが、演技がとても上手く見え、また作品全体の、「『推し活』をある意味で振り切って描き出す感じ」もとても皮肉的で良かったです

あわせて読みたい

【あらすじ】声優の幾田りらとあのちゃんが超絶良い!アニメ映画『デデデデ』はビビるほど面白い!:『…

幾田りらとあのちゃんが声優を務めた映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』は、とにかく最高の物語だった。浅野いにおらしいポップさと残酷さを兼ね備えつつ、「終わってしまった世界でそれでも生きていく」という王道的展開を背景に、門出・おんたんという女子高生のぶっ飛んだ関係性が描かれる物語が見事すぎる

あわせて読みたい

【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…

日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる

あわせて読みたい

【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…

仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います

あわせて読みたい

【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた

『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる

あわせて読みたい

【痛快】精神病院の隔離室から脱した、善悪の判断基準を持たない狂気の超能力者が大暴れする映画:『モ…

モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』は、「10年以上拘束され続けた精神病院から脱走したアジア系女性が、特殊能力を使って大暴れする」というムチャクチャな設定の物語なのだが、全編に通底する「『善悪の判断基準』が歪んでいる」という要素がとても見事で、意味不明なのに最後まで惹きつけられてしまった

あわせて読みたい

【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…

映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ

あわせて読みたい

【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘

映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく

あわせて読みたい

【闘争】映画『あのこと』が描く、中絶が禁止だった時代と、望まぬ妊娠における圧倒的な「男の不在」

中絶が禁止されていた1960年代のフランスを舞台にした映画『あのこと』は、「望まぬ妊娠」をしてしまった秀才の大学生が、「未来を諦めない」ために中絶を目指す姿が描かれる。さらに、誰にも言えずに孤独に奮闘する彼女の姿が「男の不在」を強調する物語でもあり、まさに男が観るべき作品だ

あわせて読みたい

【改革】改修期間中の国立西洋美術館の裏側と日本の美術展の現実を映すドキュメンタリー映画:『わたし…

「コロナ禍」という絶妙すぎるタイミングで改修工事を行った国立西洋美術館の、普段見ることが出来ない「裏側」が映し出される映画『わたしたちの国立西洋美術館』は、「日本の美術展」の問題点を炙り出しつつ、「『好き』を仕事にした者たち」の楽しそうな雰囲気がとても魅力的に映るドキュメンタリー

あわせて読みたい

【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか

「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる

あわせて読みたい

【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!

かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ

あわせて読みたい

【伝説】映画『ミスター・ムーンライト』が描くビートルズ武道館公演までの軌跡と日本音楽への影響

ザ・ビートルズの武道館公演が行われるまでの軌跡を描き出したドキュメンタリー映画『ミスター・ムーンライト』は、その登場の衝撃について語る多数の著名人が登場する豪華な作品だ。ザ・ビートルズがまったく知られていなかった頃から、伝説の武道館公演に至るまでの驚くべきエピソードが詰まった1作

あわせて読みたい

【天才】タランティーノ作品ほぼ未見で観た面白ドキュメンタリー。映画に愛された映画オタクのリアル

『パルプ・フィクション』しか監督作品を観たことがないまま、本作『クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男』を観たが、とても面白いドキュメンタリー映画だった。とにかく「撮影現場に笑いが絶えない」ようで、そんな魅力的なモノづくりに関わる者たちの証言から、天才の姿が浮かび上がる

あわせて読みたい

【実話】映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』(杏花主演)が描く、もの作りの絶望(と楽しさ)

実在したエロ雑誌編集部を舞台に、タブーも忖度もなく業界の内実を描き切る映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』は、「エロ雑誌」をテーマにしながら、「もの作りに懸ける想い」や「仕事への向き合い方」などがリアルに描かれる素敵な映画だった。とにかく、主役を演じた杏花が良い

あわせて読みたい

【感想】実業之日本社『少女の友』をモデルに伊吹有喜『彼方の友へ』が描く、出版に懸ける戦時下の人々

実業之日本社の伝説の少女雑誌「少女の友」をモデルに、戦時下で出版に懸ける人々を描く『彼方の友へ』(伊吹有喜)。「戦争そのもの」を描くのではなく、「『日常』を喪失させるもの」として「戦争」を描く小説であり、どうしても遠い存在に感じてしまう「戦争」の捉え方が変わる1冊

あわせて読みたい

【圧巻】150年前に気球で科学と天気予報の歴史を変えた挑戦者を描く映画『イントゥ・ザ・スカイ』

「天気予報」が「占い」と同等に扱われていた1860年代に、気球を使って気象の歴史を切り開いた者たちがいた。映画『イントゥ・ザ・スカイ』は、酸素ボンベ無しで高度1万1000m以上まで辿り着いた科学者と気球操縦士の物語であり、「常識を乗り越える冒険」の素晴らしさを教えてくれる

あわせて読みたい

【言葉】「戸田真琴の生きづらさ」を起点に世の中を描く映画『永遠が通り過ぎていく』の”しんどい叫び”

『あなたの孤独は美しい』というエッセイでその存在を知ったAV女優・戸田真琴の初監督映画『永遠が通り過ぎていく』。トークショーで「自分が傷つけられた時の心象風景を映像にした」と語るのを聞いて、映画全体の捉え方が変わった。他者のために創作を続ける彼女からの「贈り物」

あわせて読みたい

【魅惑】バーバラ・ローデン監督・脚本・主演の映画『WANDA』の、70年代の作品とは思えない今感

映画館で観た予告が気になって、それ以外の情報を知らずに観に行った映画『WANDA』なんと70年代の映画だと知って驚かされた。まったく「古さ」を感じなかったからだ。主演だけでなく、監督・脚本も務めたバーバラ・ローデンが遺した、死後評価が高まった歴史的一作

あわせて読みたい

【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い

サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画

あわせて読みたい

【あらすじ】映画化の小説『僕は、線を描く』。才能・センスではない「芸術の本質」に砥上裕將が迫る

「水墨画」という、多くの人にとって馴染みが無いだろう芸術を題材に据えた小説『線は、僕を描く』は、青春の葛藤と創作の苦悩を描き出す作品だ。「未経験のど素人である主人公が、巨匠の孫娘と勝負する」という、普通ならあり得ない展開をリアルに感じさせる設定が見事

あわせて読みたい

【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー

映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー

あわせて読みたい

【無謀】園子温が役者のワークショップと同時並行で撮影した映画『エッシャー通りの赤いポスト』の”狂気”

「園子温の最新作」としか知らずに観に行った映画『エッシャー通りの赤いポスト』は、「ワークショップ参加者」を「役者」に仕立て、ワークショップと同時並行で撮影されたという異次元の作品だった。なかなか経験できないだろう、「0が1になる瞬間」を味わえる“狂気”の映画

あわせて読みたい

【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ

映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙

あわせて読みたい

【アート】映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』が描く「美術界の闇」と「芸術作品の真正性」の奥深さ

美術界史上最高額510億円で落札された通称「救世主」は、発見される以前から「レオナルド・ダ・ヴィンチの失われた作品」として知られる有名な絵だった。映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』は、「芸術作品の真正性の問題」に斬り込み、魑魅魍魎渦巻く美術界を魅力的に描き出す

あわせて読みたい

【母娘】よしながふみ『愛すべき娘たち』で描かれる「女であることの呪い」に男の私には圧倒されるばかりだ

「女であること」は、「男であること」と比べて遥かに「窮屈さ」に満ちている。母として、娘として、妻として、働く者として、彼女たちは社会の中で常に闘いを強いられてきた。よしながふみ『愛すべき娘たち』は、そんな女性の「ややこしさ」を繊細に描き出すコミック

あわせて読みたい

【苦しい】恋愛で寂しさは埋まらない。恋に悩む女性に「心の穴」を自覚させ、自己肯定感を高めるための…

「どうして恋愛が上手くいかないのか?」を起点にして、「女性として生きることの苦しさ」の正体を「心の穴」という言葉で説明する『なぜあなたは「愛してくれない人」を好きになるのか』はオススメ。「著者がAV監督」という情報に臆せず是非手を伸ばしてほしい

あわせて読みたい

【感想】才能の開花には”極限の環境”が必要か?映画『セッション』が描く世界を私は否定したい

「追い込む指導者」が作り出す”極限の環境”だからこそ、才能が開花する可能性もあるとは思う。しかし、そのような環境はどうしても必要だろうか?最高峰の音楽院での壮絶な”指導”を描く映画『セッション』から、私たちの生活を豊かにしてくれるものの背後にある「死者」を想像する

あわせて読みたい

【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…

「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる

あわせて読みたい

【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…

Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた

あわせて読みたい

【解釈】詩人が語る詩の読み方。意味や読み方や良さが分からなくて全然気にしなくていい:『今を生きる…

私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。しかし、詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読んで、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「理解できなければ分からないままでいい」と思えるようになりました

あわせて読みたい

【傑作】濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』(原作:村上春樹)は「自然な不自然さ」が見事な作品

村上春樹の短編小説を原作にした映画『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介監督)は、村上春樹の小説の雰囲気に似た「自然な不自然さ」を醸し出す。「不自然」でしかない世界をいかにして「自然」に見せているのか、そして「自然な不自然さ」は作品全体にどんな影響を与えているのか

あわせて読みたい

【天才】読書猿のおすすめ本。「いかにアイデアを生むか」の発想法を人文書に昇華させた斬新な1冊:『ア…

「独学の達人」「博覧強記の読書家」などと評される読書猿氏が、古今東西さまざまな「発想法」を1冊にまとめた『アイデア大全』は、ただのHow To本ではない。「発想法」を学問として捉え、誕生した経緯やその背景なども深堀りする、「人文書」としての一面も持つ作品だ

あわせて読みたい

【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…

ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ

あわせて読みたい

【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…

徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る

あわせて読みたい

【天才】写真家・森山大道に密着する映画。菅田将暉の声でカッコよく始まる「撮り続ける男」の生き様:…

映画『あゝ荒野』のスチール撮影の際に憧れの森山大道に初めて会ったという菅田将暉の声で始まる映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』は、ちゃちなデジカメ1つでひたすら撮り続ける異端児の姿と、50年前の処女作復活物語が見事に交錯する

あわせて読みたい

【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない

TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった

あわせて読みたい

【感想】映画『窮鼠はチーズの夢を見る』を異性愛者の男性(私)はこう観た。原作も読んだ上での考察

私は「腐男子」というわけでは決してないのですが、周りにいる腐女子の方に教えを請いながら、多少BL作品に触れたことがあります。その中でもダントツに素晴らしかったのが、水城せとな『窮鼠はチーズの夢を見る』です。その映画と原作の感想、そして私なりの考察について書いていきます

あわせて読みたい

【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…

クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます

あわせて読みたい

【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…

死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ

あわせて読みたい

【諦め】「人間が創作すること」に意味はあるか?AI社会で問われる、「創作の悩み」以前の問題:『電気…

AIが個人の好みに合わせて作曲してくれる世界に、「作曲家」の存在価値はあるだろうか?我々がもうすぐ経験するだろう近未来を描く『電気じかけのクジラは歌う』をベースに、「創作の世界に足を踏み入れるべきか」という問いに直面せざるを得ない現実を考える

あわせて読みたい

【継続】「言語化できない」を乗り越えろ。「読者としての文章術」で、自分の思考をクリアにする:『読…

ブログやSNSなどが登場したことで、文章を書く機会は増えていると言える。しかし同時に、「他人に評価されるために書く」という意識も強くなっているだろう。『読みたいことを書けばいい』から、「楽しく書き”続ける”」ための心得を学ぶ

あわせて読みたい

【表現者】「センスが良い」という言葉に逃げない。自分の内側から何かを表現することの本質:『作詞少…

大前提として、表現には「技術」が必要だ。しかし、「技術」だけでは乗り越えられない部分も当然ある。それを「あいつはセンスが良いから」という言葉に逃げずに、向き合ってぶつかっていくための心得とは何か。『作詞少女』をベースに「表現することの本質」を探る

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

文化・芸術・将棋・スポーツ【本・映画の感想】 | ルシルナ

知識や教養は、社会や学問について知ることだけではありません。文化的なものもリベラルアーツです。私自身は、創作的なことをしたり、勝負事に関わることはありませんが、…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント