目次

はじめに

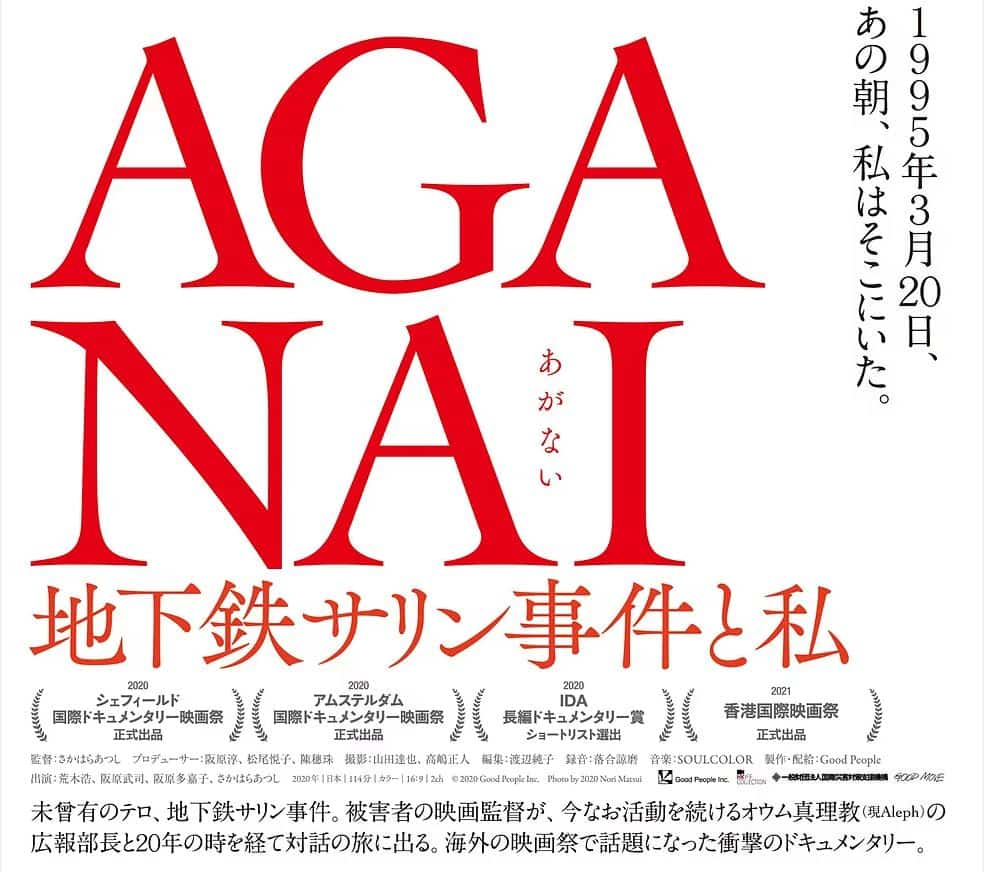

この記事で取り上げる映画

「AGANAI 地下鉄サリン事件と私」HP

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

今どこで観れるのか?

劇場情報を随時チェックしてください

この記事の3つの要点

- 「謝罪」という行為に、意味などあるのか?

- 「安易に謝罪しない」という決断の方がよほど誠実に感じられる

- 監督はなぜ、荒木浩に謝罪させようとしたのか?

互いの誠実さがにじみ出る、この監督にしか撮ることが出来ないドキュメンタリー映画だと思います

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

「贖罪」「謝罪」には意味があるのだろうか? 意味があるとすれば、どんな意味だろうか? 映画『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』が突きつける難しい問い

本作『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』はどんな作品なのか?

あわせて読みたい

【対立】パレスチナとイスラエルの「音楽の架け橋」は実在する。映画『クレッシェンド』が描く奇跡の楽団

イスラエルとパレスチナの対立を背景に描く映画『クレッシェンド』は、ストーリーそのものは実話ではないものの、映画の中心となる「パレスチナ人・イスラエル人混合の管弦楽団」は実在する。私たちが生きる世界に残る様々な対立について、その「改善」の可能性を示唆する作品

非常にインパクトのある舞台が整えられた映画だ。この映画では、

「地下鉄サリン事件の直接の被害者である監督・さかはらあつし」

と

「地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教にかつて所属しており、今は後継団体・アレフの広報部長である荒木浩」

が旅をする。言い方が下品だと分かっているが、この設定だけで「勝ち」だと思えるような、圧倒的なパワーを持つ作品だ。

あわせて読みたい

【異様】ジャーナリズムの役割って何だ?日本ではまだきちんと機能しているか?報道機関自らが問う映画…

ドキュメンタリーで定評のある東海テレビが、「東海テレビ」を被写体として撮ったドキュメンタリー映画『さよならテレビ』は、「メディアはどうあるべきか?」を問いかける。2011年の信じがたいミスを遠景にしつつ、メディア内部から「メディアの存在意義」を投げかける

さかはらあつしは、サリンが撒かれた電車に乗っており、今も辛い後遺症に苦しめられている。映画を観終わった後、監督によるトークショーが行われたが、そこで、

人前では無理して頑張るけど、人前じゃなくなったら急に体力がゼロになる。ストレスを感じると手足が痺れる

というような発言をしていた。事件から26年が経過してもなお、相当重度な後遺症に悩まされているということだ。

あわせて読みたい

【想像力】「知らなかったから仕方ない」で済ませていいのか?第二の「光州事件」は今もどこかで起きて…

「心地いい情報」だけに浸り、「知るべきことを知らなくても恥ずかしくない世の中」を生きてしまっている私たちは、世界で何が起こっているのかあまりに知らない。「光州事件」を描く映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』から、世界の見方を考える

さて、この2人の背景から、映画が「厳しい雰囲気」になると予測する人もいるだろう。しかし、そうではない。最初こそぎこちなさはあるが、2人は「昔からの友人」のような雰囲気で旅を続けるのだ。

個人的に、とても印象的な場面があった。薄着のままやってきた荒木浩をユニクロに連れて行く場面があるのだが、その前の段階で監督が、「(こんな薄着で旅をさせるなんて)俺がいじめてるみたいやろ」と発言する。そしてそれを受けて荒木浩はこう返すのだ。

それはそうでしょう 笑

あわせて読みたい

【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…

「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟

これはとても刺さる場面だった。映画の撮影前にどれだけのやり取りがあったのか分からないが、ある程度以上の信頼関係がなければ、この場面で「それはそうでしょう」とは、笑いながらだとしても言えないだろう。この場面で私は、「荒木浩はさかはらあつしという人物を根底の部分で信頼している」と理解したし、それ以降の彼の発言を、彼の発言通りに受け取る用意ができたと思えた。

その上で彼らの旅は、「贖罪とは一体なにか?」を考えさせる、実に濃密な対話だと感じさせられた。

「謝罪」に対する私の考え方

あわせて読みたい

【嫌悪】映画『ドライビング・バニー』が描く、人生やり直したい主人公(母親)のウザさと絶望

映画『ドライビング・バニー』は、主人公であるバニーのことが最後まで嫌いだったにも拘わらず、全体的にはとても素敵に感じられた珍しいタイプの作品だ。私は、「バニーのような人間が世の中に存在する」という事実に嫌悪感を抱いてしまうのだが、それでも、狂気的でぶっ飛んだラストシーンによって、作品全体の印象が大きく変わったと言える

私は、「謝罪」をするのもされるのも得意ではない。する側になることも、される側になることも、できれば避けていたい人間だ。

この点を、少し詳しく掘り下げていこうと思う。

私は、「謝罪」には「過去向きのベクトル」と「未来向きのベクトル」があると考えている。具体的に言えば、「過去向きのベクトル」というのは、「あんなことをしてしまって申し訳ありませんでした」と過去の行為を詫びること、そして「未来向きのベクトル」というのは、「二度と同じことはしません」という未来への決意表明である。

あわせて読みたい

【映画】『別れる決心』(パク・チャヌク)は、「倫理的な葛藤」が描かれない、不穏で魅惑的な物語

巨匠パク・チャヌク監督が狂気的な関係性を描き出す映画『別れる決心』には、「倫理的な葛藤が描かれない」という特異さがあると感じた。「様々な要素が描かれるものの、それらが『主人公2人の関係性』に影響しないこと」や、「『理解は出来ないが、成立はしている』という不思議な感覚」について触れる

そして私は、この両方を無意味だと感じている。

「過去向きのベクトル」は、必要性が理解できない。これは、自分が謝られる側でも同じだ。過去の行為について詫びられても、私には何の変化もない。一応、「なるほど、この人はきちんと、自らの過去の行為を『悪いことだった』と理解しているのだな」ということは伝わるが、それ自体さほど重要な情報ではない。

もちろん、「何を悪いと感じるか」という点でお互いの認識に齟齬がある場合には「認識に差があった」ことを理解し合う必要があると思う。しかしそういう場合でも私は、その認識をすり合わせるための会話や議論をすればいい、と感じてしまう。「認識がズレていた」ということであれば、それは必ずしも謝罪する側だけに非があるわけではない、と思うからだ。そういう意味でも、「過去向きのベクトル」はどうでもいいと感じる。

「未来向きのベクトル」に関しても同じような考えを持っている。確かに私は、何かトラブルが起こった際、「そのトラブルが二度と起こらないこと」を一番重視する。しかし、それを示すために「謝罪」が必要だろうか?

あわせて読みたい

【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える

どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える

私は、自分が謝罪される側だとしても、「改善案」を示してくれればいいと感じてしまう。「謝罪」などなくても、「今後こういう風に改善します。だから同じトラブルは二度と起こりません」と言ってくれれば、それで十分だ。

逆に言えば、「改善案」を出さないのに「謝罪」だけされてもムカついてしまうだろう。「謝罪」なんかどうでもいいから、「改善案」を出してくれ、と思ってしまう。

というような理由から、私は、「謝罪」に意味を感じることができない。

しかし一方で、世の中的には「謝罪」がとても重視されているように思う。その雰囲気は、テレビやSNSなどから強く感じる。

あわせて読みたい

【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…

実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品

著名人がトラブルなどを起こした際に、何故か「世間に対する謝罪」が要求される雰囲気がある。そういうトラブルの場合、「直接の被害者」がいるはずで、「世間」は特段の被害を受けていないのだから、そもそも「謝罪」が必要とされる風潮そのものが謎でしかない。それなのに「謝罪」の圧を強く出す世の中を見ていると、「やっぱり何かトラブルがあった時には謝罪しなければいけないんだなぁ」と感じさせられてしまう。

どうも世間は、「謝罪する=反省の意を示す」と理解するようだが、私にはこの理屈はよく分からない。「謝罪すること」と「反省していること」に相関関係があるとは思えないのだが、何故か世間は、一旦はそれで納得したいようだ。そして、「ま、謝罪したからいいでしょ」というような、これで一旦区切りですね、みたいな雰囲気が作られることになる。

その辺りの理屈が、私にはいつまで経っても理解できないままだ。

荒木浩の「謝罪しないという誠実さ」

あわせて読みたい

【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」

オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く

この映画で非常に良かったと感じる点は、荒木浩が「安易な謝罪」をしないことだ。ここに私は、非常に大きな誠実さを感じた。

繰り返すが、共に旅をしているさかはらあつしは、地下鉄サリン事件で直接の被害を受け、今も後遺症に苦しんでいる人物だ。

そして荒木浩は、地下鉄サリン事件を起こす10ヶ月前にオウム真理教に入信し、地下鉄サリン事件の際には信者の一人であり、事件後にオウム真理教の広報部長となり、その後もアレフで広報部長を継続している人物である。

「明確な主義主張を持たない人間」なら、こんな状況では「安易な謝罪」に逃げてしまうだろう。その方が分かりやすいからだ。「自分が直接やったことではないが、所属していた団体が大きな事件を起こし、あなたは被害を受けた。そのことは申し訳ない」とでも言ってしまえば、今の日本社会では、「ま、謝罪したからいいでしょ」という空気に移行する可能性はある。その方が楽だと考える人はきっとたくさんいるはずだ。

あわせて読みたい

【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた

「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。

もちろん、荒木浩は今アレフの広報部長であり、アレフという組織を背負った人物である。だから個人の意見はどうあれ、軽々しいことは言えない、という側面ももちろんあるとは思う。しかし、映画を見た限りにおける私の個人的な判断でしかないが、荒木浩が「安易な謝罪をしない」のは、組織を背負っているからではなく、彼自身の「『どういう状況なら謝罪すべきか』という基準」に則った判断であるように感じられた。そしてその態度を見て私は、彼を誠実だと感じたのだ。

荒木浩は、こんな風に言っている。

もし私が、地下鉄サリン事件を起こしたメンバーらと普段から考えを共にしていたとするならば、自分の考えとしてこの事件に関してお伝えをすることができます。しかし私は、当時尊師から教わった考え方からは、どうして尊師や幹部があのようなことをしたとされているのか理解できないのです

あわせて読みたい

【衝撃】『ゆきゆきて、神軍』はとんでもないドキュメンタリー映画だ。虚実が果てしなく入り混じる傑作

奥崎謙三という元兵士のアナーキストに密着する『ゆきゆきて、神軍』。ドキュメンタリー映画の名作として名前だけは知っていたが、まさかこんなとんでもない映画だったとはと驚かされた。トークショーで監督が「自分の意向を無視した編集だった」と語っていたのも印象的

いくらでも曲解できる発言だろうが、この発言を言葉通りに受け取れば、「確かにそれは当然の話だ」と感じるのではないだろうか。

当時、実行犯と接触があったり、彼らの考えを耳にしていれば、「このような発言を聞いたことがあるので、彼らはきっとこういう考えであの事件を起こしたのだろうと推察できます」ぐらいのことは言えるだろう。しかし荒木浩は、そんな状態にさえいなかった。

そして地下鉄サリン事件を実行に移した者たちの考えが理解できないのだから、それを理解しないまま形だけ謝罪するのはむしろ不誠実だ。恐らく荒木浩はそんな風に考えているのではないだろうか。

あわせて読みたい

【考察】ヨネダコウ『囀る鳥は羽ばたかない』は、BLの枠組みの中で「歪んだ人間」をリアルに描き出す

2巻までしか読んでいないが、ヨネダコウのマンガ『囀る鳥は羽ばたかない』は、「ヤクザ」「BL」という使い古されたフォーマットを使って、異次元の物語を紡ぎ出す作品だ。BLだが、BLという外枠を脇役にしてしまう矢代という歪んだ男の存在感が凄まじい。

また、別の場面でこんな発言もしている。さかはらあつしが、「今でも麻原彰晃を信じているのか」と聞く場面で彼は、

誰かを師と定めるとはそういうことです

と答えている。

あわせて読みたい

【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る

「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない

この点に関しては、非難があっても当然かもしれないと思う。私としても、未曾有と呼ばれた事件を引き起こした団体のトップをまだ信じている、という状況に違和感を抱く気持ちがある。

しかし一旦その感情は脇に置き、荒木浩の視点で物事を捉えてみよう。彼は、オウム真理教に入信した時点から現在に至るまで、一貫して麻原彰晃の教えを信じている。そして、先の発言では、「尊師から教わった考えと、地下鉄サリン事件は結びつかない」と主張している。

荒木浩は恐らく、「当時の麻原彰晃の教えが、地下鉄サリン事件に繋がるものを含んでいたとするなら、麻原彰晃の教えは間違っていたと判断するしかないし、自分が謝罪するのも当然だ」という風に考えているのではないかと私は勝手に予想している。そしてそうだとすれば、これもまた誠実な態度だと言えるだろう。

あわせて読みたい

【妄執】チェス史上における天才ボビー・フィッシャーを描く映画。冷戦下の米ソ対立が盤上でも:映画『…

「500年に一度の天才」などと評され、一介のチェスプレーヤーでありながら世界的な名声を獲得するに至ったアメリカ人のボビー・フィッシャー。彼の生涯を描く映画『完全なるチェックメイト』から、今でも「伝説」と語り継がれる対局と、冷戦下ゆえの激動を知る

彼はつまり、「麻原彰晃の教えと地下鉄サリン事件は繋がらないのだから、地下鉄サリン事件が麻原彰晃の指示によるものではない可能性もあるのではないか」と考えているはずだし、確かに論理的に考えればその通りだと思う。

とはいえ映画には、さかはらあつしが問いかけをするこんな場面もある。

仮定の質問だけど、もし教祖が(地下鉄サリン事件を)やったんだとしたら、教祖の価値はなくなるのか? あるいは、人間だから過ちを犯すこともあるのか、と考えて、それでも受け入れるのか?

あわせて読みたい

【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える

どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る

それに対して荒木浩は答えない。

裁判では結局、麻原彰晃の証言は一切得られなかった。そのまま死刑が執行されたので、「麻原彰晃が直接的に関与したのか」を証明する手段は永遠に無くなったと言っていい。

だから荒木浩はこの場面で、躊躇なくどちらかの返答をしても良かったはずだ。しかしそうはしない。その態度は間接的に、「やはり麻原彰晃が指示した可能性が高い」と彼が考えていることを示唆しているように感じられた。

あわせて読みたい

【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』

世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す

いずれにせよ、この映画を観て感じることは、荒木浩は「自分やオウム真理教は悪くない。だから謝罪しない」などという態度を取っているのではなく、「謝罪すべきと判断できるならするが、今の所、そう判断できる状況にはない」と考えていることが伝わってくる。そして、「謝罪すればいいよね」という安易な風潮がまかり通っているように感じられる現代において、この態度は、私には誠実に感じられるということだ。

その上で、さかはらあつしはなぜ「謝罪」を求めようとするのか?

映画の中でさかはらあつしは決して、被害者という立場を笠に着て荒木浩を追い詰めるようなことはしない。その上で彼は、荒木浩からどうにか「謝罪」を引き出そうとする。映画を観ているだけではその意図を正確には理解できなかったのだが、鑑賞後のトークショーでその真意が分かった。

あわせて読みたい

【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と

黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作

監督に対して、「荒木浩に怒りを感じないのか?」と質問した人がいて、それに彼はこう答えていた。

僕が闘ってたのは荒木さんじゃなくて、荒木さんの中に巣食ってるものだから

なるほど、と感じた同じくトークの中で、より具体的にこうも言っていた。

僕は彼に謝罪させたかった。何故なら、彼が謝ることで、彼が信じるもの、つまりオウム真理教だけど、それが崩れるから。それを期待していた

あわせて読みたい

【あらすじ】塩田武士『罪の声』が放つ、戦後最大の未解決事件「グリコ・森永事件」の圧倒的”リアル感”

戦後最大の未解決事件である「グリコ・森永事件」では、脅迫に子どもの声が使われていた。私はその事実を、塩田武士『罪の声』という小説を読むまで知らなかった。では、続く疑問はこうだろう。その子どもたちは、今どこでどんな風に生きているのか?その疑問に答える、凄まじい小説だ。

つまりさかはらあつしは、荒木浩自身のために謝罪をさせようとしていたということだ。そう言われてみて、確かに「謝罪」には「信じているものを崩壊させる効果」が期待できる、と感じた。

人間は、信じているものから離れることがとても難しい生き物だ。これは決して、宗教だけのことを言っているのではない。「マスコミが流している情報はウソだ」「世界を支配する組織が存在し、トランプ大統領はそれと果敢に闘っている」「猿から人間が進化したなんて信じない」など、人間は様々な場面で「自分が信じるもの(あるいは、信じないもの)」を決める。そして、その枠組の外側に出ることはどうしても難しくなる。

信じていても特に害がないなら問題ないが、信じることが本人や周囲、あるいは社会にとっての害になるものも存在する。しかし、それを信じている人はその内側からしか物事を捉えられなくなり、外側から批判されればされるほど、余計に自分が信じているものに固執してしまうことになる。

あわせて読みたい

【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える

どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る

また、自分が信じているものを自ら否定してしまうと、それまでに費やしてきた時間や過去の自分そのものまですべて間違っていたと否定することになる辛さも生まれる。

だから「信じているもの」を捨てることは、とても難しい。

映画の中で荒木浩は、なぜオウム真理教に入信したのか、そのきっかけを語っている。それは本当に、とても些細なものだ。

子どもの頃に欲しくて買ってもらった筆箱があったのだけれど、ある日その輝きが消えてしまった

あわせて読みたい

【あらすじ】ムロツヨシ主演映画『神は見返りを求める』の、”善意”が”悪意”に豹変するリアルが凄まじい

ムロツヨシ演じる田母神が「お人好し」から「復讐の権化」に豹変する映画『神は見返りを求める』。「こういう状況は、実際に世界中で起こっているだろう」と感じさせるリアリティが見事な作品だった。「善意」があっさりと踏みにじられる世界を、私たちは受け容れるべきだろうか?

弟が骨肉腫かもしれないと診断された時に、自分がそれまで考えていたことがすべて崩れたような気がした

という話をしており、このような土台があった上で、当時通っていた京都大学でオウム真理教の存在を知り、入信を決めたのだという。

彼の入信のきっかけを知ると、誰だってオウム真理教に入る可能性があっただろうと感じてしまう。オウム真理教に限らず、結果的に信じるべきではないと後から分かるような何かにのめり込んでしまうきっかけは、誰の日常の中にも転がっているのだとも思った。

あわせて読みたい

【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態

ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない

信じる気持ちを崩すことはとても難しいし、マニュアルがあるわけでもない。ただ、「謝罪させることによって信仰を崩す」というさかはらあつしのスタンスは、私は非常に合理的だと感じた。そして、「謝罪」という行為に意味のある機能を見出すとするなら、この点しかないのかもしれない、とも考えさせられた。

「謝罪させる」という形以外で、さかはらあつしが荒木浩の信仰をなんとか崩そうとしていると感じられる場面があった。

例えば荒木浩が、「オウム真理教に出家すると決めた」と語るシーン。それは家族と縁を切ることだが、実際には、十二指腸潰瘍になった時に一ヶ月ほど療養として実家に戻っている。

あわせて読みたい

【驚異】甲子園「2.9連覇」を成し遂げた駒大苫小牧野球部監督・香田誉士史の破天荒で規格外の人生:『勝…

「田中将大と斎藤佑樹の死闘」「37年ぶりの決勝戦再試合」「驚異の2.9連覇」など話題に事欠かなかった駒大苫小牧野球部。その伝説のチームを率いた名将・香田誉士史の評伝『勝ちすぎた監督』は、体罰が問題になった男の毀誉褒貶を余すところなく描き出す。しかしとんでもない男だ

さかはらあつしは、

家族との縁を切れないんだったら、出家だとか偉そうなこと言うなよ

と強い口調で指摘する。

そして、自分でも理屈が通っていないことを理解した荒木浩は、

確かにその点については自分には発言権は無い

と白旗を上げて降参する。

あわせて読みたい

【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える

かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である

この話など、地下鉄サリン事件の被害者が加害者団体に所属していた人間を責めている構図として捉えると不自然だろう。事件とは全然関係のない話をしているからだ。ここでもさかはらあつしは、「お前は理屈に合わない行動を取っている」と自覚させることで信仰を崩そうとしているように見えた。

さかはらあつしもまた、誠実な人なのだと感じさせられるのである。

あわせて読みたい

【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…

「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

私はこの映画を、期せずして3月20日に観た。地下鉄サリン事件が起こってちょうど26年後だ。

あわせて読みたい

【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…

在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。

実は、その日に映画を観に行ったのはたまたまだった。地下鉄サリン事件そのものは忘れたことはないが、3月20日という日付は忘れていた。映画館に入るとマスコミのカメラがあったが、公開日初日だから取材が入っているのかなと思った程度だった。その日が地下鉄サリン事件の発生日だと気づいたのは、帰りの電車の中でニュース映像を見た時だ。

やはりこうして、少しずつ記憶が薄れてしまうのだな、と改めて感じさせられた。すべてを覚えておくことはできないとはいえ、日本社会や時代の空気を大きく変えたこの事件は、やはり風化させてはいけないよなぁ、と感じている。

あわせて読みたい

【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い

サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画

この監督にしか撮れない設定で、お互いの誠実さを見事に映し出している映画だと思う。「贖罪」や「謝罪」が安易に求めたり求められたりされがちな世の中だが、私はこの映画に「『謝罪すること』は本当に誠実か?」と問われていると感じたし、そういう意味でこの映画は、地下鉄サリン事件やオウム真理教とは関係ない文脈としても観られるべきだと思う。

決して、「被害者は謝罪を求めるな」「加害者は謝罪するな」などと言いたいわけではない。そうではなく、「謝罪」とはどういう行為であり、「贖罪」とは一体なんであるのかを、個人個人がもう少し突き詰めて考えた方がいいのではないか、と思っている。

あわせて読みたい

【狂気】映画『ニューオーダー』の衝撃。法という秩序を混沌で駆逐する”悪”に圧倒されっ放しの86分

映画『ニューオーダー』は、理解不能でノンストップな展開に誘われる問題作だ。「貧富の差」や「法の支配」など「現実に存在する秩序」がひっくり返され、対極に振り切った「新秩序」に乗っ取られた世界をリアルに描き出すことで、私たちが今進んでいる道筋に警鐘を鳴らす作品になっている

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【発見】映画『小学校~それは小さな社会~』(山崎エマ)が映し出すのは、我々には日常すぎる日常だ

映画『小学校~それは小さな社会~』は、ごく一般的な公立小学校に密着し、日本で生まれ育った人間には「当たり前」にしか思えない日常を切り取った作品なのだが、そんな映画が諸外国で大いに評価されているという。「TOKKATSU」という「日本式教育」が注目されているらしく、私たちの「当たり前」が違和感だらけに見えているのだそうだ

あわせて読みたい

【絶望】映画『若き見知らぬ者たち』が描くのは”不正解”だが、「じゃあ”正解”って何?」ってなる(監督…

映画『若き見知らぬ者たち』は、「まともな生活が送れなくなった母親の介護」を筆頭に、かなり絶望的な状況に置かれている若者たちを描き出す作品だ。あまりにも不毛で、あまりにも救いがなく、あまりにも辛すぎるその日々は、ついに限界を迎える。そしてその絶望を、磯村勇斗がその凄まじい存在感によって体現していく

あわせて読みたい

【捏造】袴田事件はついに再審での無罪が決定!冤罪の元死刑囚・袴田巌の現在と姉・秀子の奮闘:映画『…

映画『拳と祈り』は、2024年に再審無罪が確定した「袴田事件」の元死刑囚・袴田巌と、そんな弟を献身的にサポートする姉・秀子の日常を中心に、事件や裁判の凄まじい遍歴を追うドキュメンタリーである。日本の司法史上恐らく初めてだろう「前代未聞の状況」にマスコミで唯一関わることになった監督が使命感を持って追い続けた姉弟の記録

あわせて読みたい

【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実

映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた

あわせて読みたい

【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞

映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である

あわせて読みたい

【あらすじ】老夫婦の”穏やかな日常”から核戦争の恐怖を描くアニメ映画『風が吹くとき』の衝撃

一軒家の中だけで展開される老夫婦の日常から「核戦争」の危機をリアルに描き出す映画『風が吹くとき』は、日本では1987年に公開された作品なのだが、今まさに観るべき作品ではないかと。世界的に「核戦争」の可能性が高まっているし、また「いつ起こるか分からない巨大地震」と読み替えても成立する作品で、実に興味深かった

あわせて読みたい

【現在】ウーマンラッシュアワー村本大輔がテレビから消えた理由と彼の”優しさ”を描く映画:『アイアム…

「テレビから消えた」と言われるウーマンラッシュアワー・村本大輔に密着する映画『アイアム・ア・コメディアン』は、彼に対してさほど関心を抱いていない人でも面白く観られるドキュメンタリー映画だと思う。自身の存在意義を「拡声器」のように捉え、様々な社会問題を「お笑い」で発信し続ける姿には、静かな感動さえ抱かされるだろう

あわせて読みたい

【あらすじ】有村架純が保護司を演じた映画『前科者』が抉る、罪を犯した者を待つ「更生」という現実

映画『前科者』は、仮釈放中の元受刑者の更生を手助けするボランティアである「保護司」を中心に据えることで、「元犯罪者をどう受け入れるべきか」「保護司としての葛藤」などを絶妙に描き出す作品。個別の事件への処罰感情はともかく、「社会全体としていかに犯罪を減らしていくか」という観点を忘れるべきではないと私は思っている

あわせて読みたい

【感想】映画『夜明けのすべて』は、「ままならなさ」を抱えて生きるすべての人に優しく寄り添う(監督…

映画『夜明けのすべて』は、「PMS」や「パニック障害」を通じて、「自分のものなのに、心・身体が思い通りにならない」という「ままならなさ」を描き出していく。決して他人事ではないし、「私たちもいつそのような状況に置かれるか分からない」という気持ちで観るのがいいでしょう。物語の起伏がないのに惹きつけられる素敵な作品です

あわせて読みたい

【幻惑】映画『落下の解剖学』は、「真実は誰かが”決める”しかない」という現実の不安定さを抉る

「ある死」を巡って混沌とする状況をリアルに描き出す映画『落下の解剖学』は、「客観的な真実にはたどり着けない」という困難さを炙り出す作品に感じられた。事故なのか殺人なのか自殺なのか、明確な証拠が存在しない状況下で、憶測を繋ぎ合わせるようにして進行する「裁判」の様子から、「『真実性』の捉えがたさ」がよく理解できる

あわせて読みたい

【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…

上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした

あわせて読みたい

【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…

猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う

あわせて読みたい

【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…

映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う

あわせて読みたい

【憧憬】「フランク・ザッパ」を知らずに映画『ZAPPA』を観て、「この生き様は最高」だと感じた

「フランク・ザッパ」がミュージシャンであることさえ禄に知らない状態で私が映画『ZAPPA』を観た私は、そのあまりに特異なスタンス・生き様にある種の憧憬を抱かされた。貫きたいと思う強い欲求を真っ直ぐ突き進んだそのシンプルな人生に、とにかくグッときたのだ。さらに、こんな凄い人物を知らなかった自分にも驚かされてしまった

あわせて読みたい

【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件

映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった

あわせて読みたい

【歴史】映画『シン・ちむどんどん』は、普天間基地移設問題に絡む辺野古埋め立てを”陽気に”追及する(…

映画『シン・ちむどんどん』は、映画『センキョナンデス』に続く「ダースレイダー・プチ鹿島による選挙戦リポート」第2弾である。今回のターゲットは沖縄知事選。そして本作においては、選挙戦の模様以上に、後半で取り上げられる「普天間基地の辺野古移設問題の掘り下げ」の方がより興味深かった

あわせて読みたい

【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー

北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった

あわせて読みたい

【衝撃】映画『JFK/新証言』(オリヴァー・ストーン)が描く、ケネディ暗殺の”知られざる陰謀”

映画『JFK/新証言』は、「非公開とされてきた『ケネディ暗殺に関する資料』が公開されたことで明らかになった様々な事実を基に、ケネディ暗殺事件の違和感を積み上げていく作品だ。「明確な証拠によって仮説を検証していく」というスタイルが明快であり、信頼度の高い調査と言えるのではないかと思う

あわせて読みたい

【狂気】異質なホラー映画『みなに幸あれ』(古川琴音主演)は古い因習に似せた「社会の異様さ」を描く

古川琴音主演映画『みなに幸あれ』は、”シュールさ”さえ感じさせる「異質なホラー映画」だ。「村の因習」というよくあるパターンをベースに据えつつ、そこで展開される異様な状況が、実は「私たちが生きる世界」に対応しているという構成になっている。「お前の物語だからな」と終始突きつけられ続ける作品だ

あわせて読みたい

【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…

実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる

あわせて読みたい

【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ

映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ

あわせて読みたい

【絶望】安倍首相へのヤジが”排除”された衝撃の事件から、日本の民主主義の危機を考える:映画『ヤジと…

映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』が映し出すのは、「政治家にヤジを飛ばしただけで国家権力に制止させられた個人」を巡る凄まじい現実だ。「表現の自由」を威圧的に抑えつけようとする国家の横暴は、まさに「民主主義」の危機を象徴していると言えるだろう。全国民が知るべき、とんでもない事件である

あわせて読みたい

【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…

映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう

あわせて読みたい

【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…

実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる

あわせて読みたい

【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…

映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う

あわせて読みたい

【現実】我々が食べてる魚は奴隷船が獲ったもの?映画『ゴースト・フリート』が描く驚くべき漁業の問題

私たちは、「奴隷」が獲った魚を食べているのかもしれない。映画『ゴースト・フリート』が描くのは、「拉致され、数十年も遠洋船上に隔離されながら漁をさせられている奴隷」の存在だ。本作は、その信じがたい現実に挑む女性活動家を追うドキュメンタリー映画であり、まさに世界が関心を持つべき問題だと思う

あわせて読みたい

【嫌悪】映画『ドライビング・バニー』が描く、人生やり直したい主人公(母親)のウザさと絶望

映画『ドライビング・バニー』は、主人公であるバニーのことが最後まで嫌いだったにも拘わらず、全体的にはとても素敵に感じられた珍しいタイプの作品だ。私は、「バニーのような人間が世の中に存在する」という事実に嫌悪感を抱いてしまうのだが、それでも、狂気的でぶっ飛んだラストシーンによって、作品全体の印象が大きく変わったと言える

あわせて読みたい

【衝撃】映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想外すぎる着地を見せる普通じゃないドキュメンタリー

国連事務総長だったハマーショルドが乗ったチャーター機が不審な墜落を遂げた事件を、ドキュメンタリー映画監督マッツ・ブリュガーが追う映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想もつかない衝撃の展開を見せる作品だ。全世界を揺るがしかねない驚きの”真実”とは?

あわせて読みたい

【狂気】映画『ニューオーダー』の衝撃。法という秩序を混沌で駆逐する”悪”に圧倒されっ放しの86分

映画『ニューオーダー』は、理解不能でノンストップな展開に誘われる問題作だ。「貧富の差」や「法の支配」など「現実に存在する秩序」がひっくり返され、対極に振り切った「新秩序」に乗っ取られた世界をリアルに描き出すことで、私たちが今進んでいる道筋に警鐘を鳴らす作品になっている

あわせて読みたい

【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか

私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう

あわせて読みたい

【映画】『別れる決心』(パク・チャヌク)は、「倫理的な葛藤」が描かれない、不穏で魅惑的な物語

巨匠パク・チャヌク監督が狂気的な関係性を描き出す映画『別れる決心』には、「倫理的な葛藤が描かれない」という特異さがあると感じた。「様々な要素が描かれるものの、それらが『主人公2人の関係性』に影響しないこと」や、「『理解は出来ないが、成立はしている』という不思議な感覚」について触れる

あわせて読みたい

【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…

ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?

あわせて読みたい

【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘

重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー

あわせて読みたい

【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る

TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す

あわせて読みたい

【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…

稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる

あわせて読みたい

【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に

「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた

あわせて読みたい

【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と

黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作

あわせて読みたい

【美麗】映画『CLOSE/クロース』はあまりにも切ない。「誰かの当たり前」に飲み込まれてしまう悲劇

子どもの頃から兄弟のように育った幼馴染のレオとレミの関係の変化を丁寧に描き出す映画『CLOSE/クロース』は、「自分自身で『美しい世界』を毀損しているのかもしれない」という話でもある。”些細な”言動によって、確かに存在したあまりに「美しい世界」があっさりと壊されてしまう悲哀が描かれる

あわせて読みたい

【感想】これはドキュメンタリー(実話)なのか?映画『女神の継承』が突きつける土着的恐怖

ナ・ホンジンがプロデューサーを務めた映画『女神の継承』は、フィクションなのかドキュメンタリーなのか混乱させる異様な作品だった。タイ東北部で強く信じられている「精霊(ピー)」の信仰をベースに、圧倒的なリアリティで土着的恐怖を描き出す、強烈な作品

あわせて読みたい

【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…

「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う

あわせて読みたい

【あらすじ】アリ・アスター監督映画『ミッドサマー』は、気持ち悪さと怖さが詰まった超狂ホラーだった

「夏至の日に映画館で上映する」という企画でようやく観ることが叶った映画『ミッドサマー』は、「私がなんとなく想像していたのとはまるで異なる『ヤバさ』」に溢れる作品だった。いい知れぬ「狂気」が随所で描かれるが、同時に、「ある意味で合理的と言えなくもない」と感じさせられる怖さもある

あわせて読みたい

【あらすじ】塩田武士『罪の声』が放つ、戦後最大の未解決事件「グリコ・森永事件」の圧倒的”リアル感”

戦後最大の未解決事件である「グリコ・森永事件」では、脅迫に子どもの声が使われていた。私はその事実を、塩田武士『罪の声』という小説を読むまで知らなかった。では、続く疑問はこうだろう。その子どもたちは、今どこでどんな風に生きているのか?その疑問に答える、凄まじい小説だ。

あわせて読みたい

【生還】内戦下のシリアでISISに拘束された男の実話を基にした映画『ある人質』が描く壮絶すぎる現実

実話を基にした映画『ある人質 生還までの398日』は、内戦下のシリアでISISに拘束された男の壮絶な日々が描かれる。「テロリストとは交渉しない」という方針を徹底して貫くデンマーク政府のスタンスに翻弄されつつも、救出のために家族が懸命に奮闘する物語に圧倒される

あわせて読みたい

【感想】実業之日本社『少女の友』をモデルに伊吹有喜『彼方の友へ』が描く、出版に懸ける戦時下の人々

実業之日本社の伝説の少女雑誌「少女の友」をモデルに、戦時下で出版に懸ける人々を描く『彼方の友へ』(伊吹有喜)。「戦争そのもの」を描くのではなく、「『日常』を喪失させるもの」として「戦争」を描く小説であり、どうしても遠い存在に感じてしまう「戦争」の捉え方が変わる1冊

あわせて読みたい

【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画

1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品

あわせて読みたい

【おすすめ】柚月裕子『慈雨』は、「守るべきもの」と「過去の過ち」の狭間の葛藤から「正義」を考える小説

柚月裕子の小説『慈雨』は、「文庫X」として知られる『殺人犯はそこにいる』で扱われている事件を下敷きにしていると思われる。主人公の元刑事が「16年前に犯してしまったかもしれない過ち」について抱き続けている葛藤にいかに向き合い、どう決断し行動に移すのかの物語

あわせて読みたい

【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態

ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない

あわせて読みたい

【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す

香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す

あわせて読みたい

【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…

『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか

あわせて読みたい

【考察】映画『哀愁しんでれら』から、「正しい」より「間違ってはいない」を選んでしまう人生を考える

「シンデレラストーリー」の「その後」を残酷に描き出す映画『哀愁しんでれら』は、「幸せになりたい」という気持ちが結果として「幸せ」を遠ざけてしまう現実を描き出す。「正しい/間違ってはいない」「幸せ/不幸せではない」を区別せずに行動した結果としての悲惨な結末

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『1917』は、ワンカット風の凄まじい撮影手法が「戦場の壮絶な重圧」を見事に体感させる

映画『1917 命をかけた伝令』は、「全編ワンカット風」という凄まじい撮影手法で注目されたが、私は、その撮影手法が「戦場における緊迫感」を見事に増幅させているという点に驚かされた。「物語の中身」と「撮影手法」が素晴らしく合致したとんでもない作品だ

あわせて読みたい

【考察】ヨネダコウ『囀る鳥は羽ばたかない』は、BLの枠組みの中で「歪んだ人間」をリアルに描き出す

2巻までしか読んでいないが、ヨネダコウのマンガ『囀る鳥は羽ばたかない』は、「ヤクザ」「BL」という使い古されたフォーマットを使って、異次元の物語を紡ぎ出す作品だ。BLだが、BLという外枠を脇役にしてしまう矢代という歪んだ男の存在感が凄まじい。

あわせて読みたい

【感想】おげれつたなか『エスケープジャーニー』は、BLでしか描けない”行き止まりの関係”が絶妙

おげれつたなか『エスケープジャーニー』のあらすじ紹介とレビュー。とにかく、「BLでしか描けない関係性」が素晴らしかった。友達なら完璧だったのに、「恋人」ではまったく上手く行かなくなってしまった直人と太一の葛藤を通じて、「進んでも行き止まり」である関係にどう向き合うか考えさせられる

あわせて読みたい

【驚異】甲子園「2.9連覇」を成し遂げた駒大苫小牧野球部監督・香田誉士史の破天荒で規格外の人生:『勝…

「田中将大と斎藤佑樹の死闘」「37年ぶりの決勝戦再試合」「驚異の2.9連覇」など話題に事欠かなかった駒大苫小牧野球部。その伝説のチームを率いた名将・香田誉士史の評伝『勝ちすぎた監督』は、体罰が問題になった男の毀誉褒貶を余すところなく描き出す。しかしとんでもない男だ

あわせて読みたい

【狂気】アメリカの衝撃の実態。民営刑務所に刑務官として潜入した著者のレポートは国をも動かした:『…

アメリカには「民営刑務所」が存在する。取材のためにその1つに刑務官として潜入した著者が記した『アメリカン・プリズン』は信じがたい描写に溢れた1冊だ。あまりに非人道的な行いがまかり通る狂気の世界と、「民営刑務所」が誕生した歴史的背景を描き出すノンフィクション

あわせて読みたい

【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ

江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品

あわせて読みたい

【あらすじ】ムロツヨシ主演映画『神は見返りを求める』の、”善意”が”悪意”に豹変するリアルが凄まじい

ムロツヨシ演じる田母神が「お人好し」から「復讐の権化」に豹変する映画『神は見返りを求める』。「こういう状況は、実際に世界中で起こっているだろう」と感じさせるリアリティが見事な作品だった。「善意」があっさりと踏みにじられる世界を、私たちは受け容れるべきだろうか?

あわせて読みたい

【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い

サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画

あわせて読みたい

【欠落】映画『オードリー・ヘプバーン』が映し出す大スターの生き方。晩年に至るまで生涯抱いた悲しみ…

映画『オードリー・ヘプバーン』は、世界的大スターの知られざる素顔を切り取るドキュメンタリーだ。戦争による壮絶な飢え、父親の失踪、消えぬ孤独感、偶然がもたらした映画『ローマの休日』のオーディション、ユニセフでの活動など、様々な証言を元に稀代の天才を描き出す

あわせて読みたい

【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実

アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた

あわせて読みたい

【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える

かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である

あわせて読みたい

【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…

生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」

あわせて読みたい

【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…

ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない

あわせて読みたい

【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』

世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す

あわせて読みたい

【衝撃】映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』凄い。ラストの衝撃、ビョークの演技、”愛”とは呼びたくな…

言わずとしれた名作映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』を、ほぼ予備知識ゼロのまま劇場で観た。とんでもない映画だった。苦手なミュージカルシーンが効果的だと感じられたこと、「最低最悪のラストは回避できたはずだ」という想い、そして「セルマのような人こそ報われてほしい」という祈り

あわせて読みたい

【芸術】実話を下敷きに描く映画『皮膚を売った男』は、「アートによる鮮やかな社会問題風刺」が見事

「シリア難民の背中にタトゥーを彫り芸術作品として展示する」と聞くと非常に不謹慎に感じられるだろうが、彫ったのが国家間の移動を自由にする「シェンゲンビザ」だという点が絶妙な皮肉。実話をベースにした映画『皮膚を売った男』の、アートによる社会問題提起の見事な鮮やかさ

あわせて読みたい

【貢献】社会問題を解決する2人の「社会起業家」の生き方。「豊かさ」「生きがい」に必要なものは?:『…

「ヤクの毛」を使ったファッションブランド「SHOKAY」を立ち上げ、チベットの遊牧民と中国・崇明島に住む女性の貧困問題を解決した2人の若き社会起業家の奮闘を描く『世界を変えるオシゴト』は、「仕事の意義」や「『お金』だけではない人生の豊かさ」について考えさせてくれる

あわせて読みたい

【危機】災害時、「普通の人々」は冷静に、「エリート」はパニックになる。イメージを覆す災害学の知見…

地震やテロなどの大災害において、人々がどう行動するのかを研究する「災害学」。その知見が詰まった『災害ユートピア』は、ステレオタイプなイメージを一変させてくれる。有事の際には市民ではなくエリートこそが暴走する。そしてさらに、災害は様々な社会的な変化も促しもする

あわせて読みたい

【病理】本田靖春が「吉展ちゃん事件」を追う。誘拐を捜査する警察のお粗末さと時代を反映する犯罪:『…

「戦後最大の誘拐事件」と言われ、警察の初歩的なミスなどにより事件解決に膨大な月日を要した「吉展ちゃん誘拐殺人事件」。その発端から捜査体制、顛末までをジャーナリスト・本田靖春が徹底した取材で描き出す『誘拐』は、「『犯罪』とは『社会の病理』である」と明確に示している

あわせて読みたい

【狂気】日本一将棋に金を使った将棋ファン・団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描く…

SM小説の大家として一時代を築きつつ、将棋に金を注ぎ込みすぎて2億円の借金を抱えた団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描くノンフィクション『赦す人』。虚実が判然としない、嘘だろうと感じてしまうトンデモエピソード満載の異端児が辿った凄まじい生涯

あわせて読みたい

【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る

「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ

私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。

あわせて読みたい

【正義】復讐なんかに意味はない。それでも「この復讐は正しいかもしれない」と思わされる映画:『プロ…

私は基本的に「復讐」を許容できないが、『プロミシング・ヤング・ウーマン』の主人公キャシーの行動は正当化したい。法を犯す明らかにイカれた言動なのだが、その動機は一考の余地がある。何も考えずキャシーを非難していると、矢が自分の方に飛んでくる、恐ろしい作品

あわせて読みたい

【衝撃】『ゆきゆきて、神軍』はとんでもないドキュメンタリー映画だ。虚実が果てしなく入り混じる傑作

奥崎謙三という元兵士のアナーキストに密着する『ゆきゆきて、神軍』。ドキュメンタリー映画の名作として名前だけは知っていたが、まさかこんなとんでもない映画だったとはと驚かされた。トークショーで監督が「自分の意向を無視した編集だった」と語っていたのも印象的

あわせて読みたい

【生と死】不老不死をリアルに描く映画。「若い肉体のまま死なずに生き続けること」は本当に幸せか?:…

あなたは「不老不死」を望むだろうか?私には、「不老不死」が魅力的には感じられない。科学技術によって「不老不死」が実現するとしても、私はそこに足を踏み入れないだろう。「不老不死」が実現する世界をリアルに描く映画『Arc アーク』から、「生と死」を考える

あわせて読みたい

【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…

在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。

あわせて読みたい

【弾圧】香港デモの象徴的存在デニス・ホーの奮闘の歴史。注目の女性活動家は周庭だけじゃない:映画『…

日本で香港民主化運動が報じられる際は周庭さんが取り上げられることが多いが、香港には彼女よりも前に民主化運動の象徴的存在として認められた人物がいる。映画『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』の主人公であるスター歌手の激動の人生を知る

あわせて読みたい

【驚愕】これ以上の”サバイバル映画”は存在するか?火星にたった一人残された男の生存術と救出劇:『オ…

1人で火星に取り残された男のサバイバルと救出劇を、現実的な科学技術の範囲で描き出す驚異の映画『オデッセイ』。不可能を可能にするアイデアと勇気、自分や他人を信じ抜く気持ち、そして極限の状況でより困難な道を進む決断をする者たちの、想像を絶するドラマに胸打たれる

あわせて読みたい

【妄執】チェス史上における天才ボビー・フィッシャーを描く映画。冷戦下の米ソ対立が盤上でも:映画『…

「500年に一度の天才」などと評され、一介のチェスプレーヤーでありながら世界的な名声を獲得するに至ったアメリカ人のボビー・フィッシャー。彼の生涯を描く映画『完全なるチェックメイト』から、今でも「伝説」と語り継がれる対局と、冷戦下ゆえの激動を知る

あわせて読みたい

【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…

実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品

あわせて読みたい

【民主主義】占領下の沖縄での衝撃の実話「サンマ裁判」で、魚売りのおばぁの訴えがアメリカをひっかき…

戦後の沖縄で、魚売りのおばぁが起こした「サンマ裁判」は、様々な人が絡む大きな流れを生み出し、最終的に沖縄返還のきっかけともなった。そんな「サンマ裁判」を描く映画『サンマデモクラシー』から、民主主義のあり方と、今も沖縄に残り続ける問題について考える

あわせて読みたい

【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ

「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ

あわせて読みたい

【実話】映画『ハドソン川の奇跡』の”糾弾された英雄”から、「正しさ」をどう「信じる」かを考える

制御不能の飛行機をハドソン川に不時着させ、乗員乗客155名全員の命を救った英雄はその後、「わざと機体を沈め損害を与えたのではないか」と疑われてしまう。映画『ハドソン川の奇跡』から、「正しさ」の難しさと、「『正しさ』の枠組み」の重要性を知る

あわせて読みたい

【驚愕】あるジャーナリストの衝撃の実話を描く映画『凶悪』。「死刑囚の告発」から「正義」を考える物語

獄中の死刑囚が警察に明かしていない事件を雑誌記者に告発し、「先生」と呼ばれる人物を追い詰めた実際の出来事を描くノンフィクションを原作にして、「ジャーナリズムとは?」「家族とは?」を問う映画『凶悪』は、原作とセットでとにかく凄まじい作品だ

あわせて読みたい

【葛藤】正義とは何かを突きつける戦争映画。80人を救うために1人の少女を殺すボタンを押せるか?:『ア…

「80人の命を救うために、1人の少女の命を奪わなければならない」としたら、あなたはその決断を下せるだろうか?会議室で展開される現代の戦争を描く映画『アイ・イン・ザ・スカイ』から、「誤った問い」に答えを出さなければならない極限状況での葛藤を理解する

あわせて読みたい

【驚異】信念を貫く勇敢さを、「銃を持たずに戦場に立つ」という形で示した実在の兵士の凄まじさ:映画…

第二次世界大戦で最も過酷な戦場の1つと言われた「前田高地(ハクソー・リッジ)」を、銃を持たずに駆け回り信じがたい功績を残した衛生兵がいた。実在の人物をモデルにした映画『ハクソー・リッジ』から、「戦争の悲惨さ」だけでなく、「信念を貫くことの大事さ」を学ぶ

あわせて読みたい

【差別】才ある者の能力を正しく引き出す者こそ最も有能であり、偏見から能力を評価できない者は無能だ…

「偏見・差別ゆえに、他人の能力を活かせない人間」を、私は無能だと感じる。そういう人は、現代社会の中にも結構いるでしょう。ソ連との有人宇宙飛行競争中のNASAで働く黒人女性を描く映画『ドリーム』から、偏見・差別のない社会への道筋を考える

あわせて読みたい

【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…

Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた

あわせて読みたい

【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る

地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する

あわせて読みたい

【考察】アニメ映画『虐殺器官』は、「便利さが無関心を生む現実」をリアルに描く”無関心ではいられない…

便利すぎる世の中に生きていると、「この便利さはどのように生み出されているのか」を想像しなくなる。そしてその「無関心」は、世界を確実に悪化させてしまう。伊藤計劃の小説を原作とするアニメ映画『虐殺器官』から、「無関心という残虐さ」と「想像することの大事さ」を知る

あわせて読みたい

【正義】「正しさとは何か」を考えさせる映画『スリー・ビルボード』は、正しさの対立を絶妙に描く

「正しい」と主張するためには「正しさの基準」が必要だが、それでも「規制されていないことなら何でもしていいのか」は問題になる。3枚の立て看板というアナログなツールを使って現代のネット社会の現実をあぶり出す映画『スリー・ビルボード』から、「『正しさ』の難しさ」を考える

あわせて読みたい

【不正義】正しく行使されない権力こそ真の”悪”である。我々はその現実にどう立ち向かうべきだろうか:…

権力を持つ者のタガが外れてしまえば、市民は為す術がない。そんな状況に置かれた時、私たちにはどんな選択肢があるだろうか?白人警官が黒人を脅して殺害した、50年前の実際の事件をモチーフにした映画『デトロイト』から、「権力による不正義」の恐ろしさを知る

あわせて読みたい

【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者…

世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る

あわせて読みたい

【想像力】「知らなかったから仕方ない」で済ませていいのか?第二の「光州事件」は今もどこかで起きて…

「心地いい情報」だけに浸り、「知るべきことを知らなくても恥ずかしくない世の中」を生きてしまっている私たちは、世界で何が起こっているのかあまりに知らない。「光州事件」を描く映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』から、世界の見方を考える

あわせて読みたい

【おすすめ】濱口竜介監督の映画『親密さ』は、「映像」よりも「言葉」が前面に来る衝撃の4時間だった

専門学校の卒業制作として濱口竜介が撮った映画『親密さ』は、2時間10分の劇中劇を組み込んだ意欲作。「映像」でありながら「言葉の力」が前面に押し出される作品で、映画や劇中劇の随所で放たれる「言葉」に圧倒される。4時間と非常に長いが、観て良かった

あわせて読みたい

【あらすじ】濱口竜介監督『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」のみで成り立つ凄まじい映画。天才だと思う

「映画」というメディアを構成する要素は多々あるはずだが、濱口竜介監督作『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」だけで狂気・感動・爆笑を生み出してしまう驚異の作品だ。まったく異なる3話オムニバス作品で、どの話も「ずっと観ていられる」と感じるほど素敵だった

あわせて読みたい

【傑作】濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』(原作:村上春樹)は「自然な不自然さ」が見事な作品

村上春樹の短編小説を原作にした映画『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介監督)は、村上春樹の小説の雰囲気に似た「自然な不自然さ」を醸し出す。「不自然」でしかない世界をいかにして「自然」に見せているのか、そして「自然な不自然さ」は作品全体にどんな影響を与えているのか

あわせて読みたい

【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える

どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える

あわせて読みたい

【驚愕】正義は、人間の尊厳を奪わずに貫かれるべきだ。独裁政権を打倒した韓国の民衆の奮闘を描く映画…

たった30年前の韓国で、これほど恐ろしい出来事が起こっていたとは。「正義の実現」のために苛烈な「スパイ狩り」を行う秘密警察の横暴をきっかけに民主化運動が激化し、独裁政権が打倒された史実を描く『1987、ある闘いの真実』から、「正義」について考える

あわせて読みたい

【矛盾】死刑囚を「教誨師」視点で描く映画。理解が及ばない”死刑という現実”が突きつけられる

先進国では数少なくなった「死刑存置国」である日本。社会が人間の命を奪うことを許容する制度は、果たして矛盾なく存在し得るのだろうか?死刑確定囚と対話する教誨師を主人公に、死刑制度の実状をあぶり出す映画『教誨師』から、死刑という現実を理解する

あわせて読みたい

【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る

「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生

あわせて読みたい

【考察】映画『ジョーカー』で知る。孤立無援の環境にこそ”悪”は偏在すると。個人の問題ではない

「バットマン」シリーズを観たことがない人間が、予備知識ゼロで映画『ジョーカー』を鑑賞。「悪」は「環境」に偏在し、誰もが「悪」に足を踏み入れ得ると改めて実感させられた。「個人」を断罪するだけでは社会から「悪」を減らせない現実について改めて考える

あわせて読みたい

【葛藤】子どもが抱く「家族を捨てたい気持ち」は、母親の「家族を守りたい気持ち」の終着点かもしれな…

家族のややこしさは、家族の数だけ存在する。そのややこしさを、「子どもを守るために母親が父親を殺す」という極限状況を設定することで包括的に描き出そうとする映画『ひとよ』。「暴力」と「殺人犯の子どもというレッテル」のどちらの方が耐え難いと感じるだろうか?

あわせて読みたい

【漫画原作】映画『殺さない彼と死なない彼女』は「ステレオタイプな人物像」の化学反応が最高に面白い

パッと見の印象は「よくある学園モノ」でしかなかったので、『殺さない彼と死なない彼女』を観て驚かされた。ステレオタイプで記号的なキャラクターが、感情が無いとしか思えないロボット的な言動をする物語なのに、メチャクチャ面白かった。設定も展開も斬新で面白い

あわせて読みたい

【異様】ジャーナリズムの役割って何だ?日本ではまだきちんと機能しているか?報道機関自らが問う映画…

ドキュメンタリーで定評のある東海テレビが、「東海テレビ」を被写体として撮ったドキュメンタリー映画『さよならテレビ』は、「メディアはどうあるべきか?」を問いかける。2011年の信じがたいミスを遠景にしつつ、メディア内部から「メディアの存在意義」を投げかける

あわせて読みたい

【個性】統合失調症との関わり方を芸人・松本ハウスから学ぶ。本人と周囲の人間はどう対処すべきか:『…

「統合失調症だからといって病気だとは捉えず、ただの個性だと思う」と話す松本キックは、相方・ハウス加賀谷とどう接したか。そしてハウス加賀谷は、いかにして病気と向き合ったか。『統合失調症がやってきた』『相方は、統合失調症』から、普遍的な「人間関係の極意」を学ぶ

あわせて読みたい

【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…

「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える

あわせて読みたい

【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う

「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた

あわせて読みたい

【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?

一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える

あわせて読みたい

【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…

NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る

あわせて読みたい

【絶望】光過敏症の女性の、真っ暗な部屋で光という光をすべて遮断しなければ生きられない壮絶な日常:…

日光に限らず、ありとあらゆる「光」に肌が異常に反応してしまうため、ずっと真っ暗闇の中でしか生きられない女性が、その壮絶すぎる日常を綴った『まっくらやみで見えたもの 光アレルギーのわたしの奇妙な人生』から、それでも生きていく強さを感じ取る

あわせて読みたい

【窮屈】日本の生きづらさの元凶は「失敗にツッコむ笑い」。「良し悪し」より「好き嫌い」を語ろう:『…

お笑い芸人・マキタスポーツが、一般社会にも「笑いの作法」が染み出すことで息苦しさが生み出されてしまうと分析する『一億総ツッコミ時代』を元に、「ツッコむ」という振る舞いを止め、「ツッコまれしろ」を持ち、「好き/嫌い」で物事を語るスタンスについて考える

あわせて読みたい

【権威】心理学の衝撃実験をテレビ番組の収録で実践。「自分は残虐ではない」と思う人ほど知るべき:『…

フランスのテレビ局が行った「現代版ミルグラム実験」の詳細が語られる『死のテレビ実験 人はそこまで服従するのか』は、「権威」を感じる対象から命じられれば誰もが残虐な行為をしてしまい得ることを示す。全人類必読の「過ちを事前に回避する」ための知見を学ぶ

あわせて読みたい

【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…

「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟

あわせて読みたい

【驚愕】ロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」はどう解釈すべきか?沢木耕太郎が真相に迫る:『キャパ…

戦争写真として最も有名なロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」には、「本当に銃撃された瞬間を撮影したものか?」という真贋問題が長く議論されてきた。『キャパの十字架』は、そんな有名な謎に沢木耕太郎が挑み、予想だにしなかった結論を導き出すノンフィクション。「思いがけない解釈」に驚かされるだろう

あわせて読みたい

【戸惑】人間の脳は摩訶不思議。意識ではコントロールできない「無意識の領域」に支配されている:『あ…

我々は決断や選択を「自分の意思」で行っていると感じるが、脳科学の研究はそれを否定している。我々に「自由意志」などない。「脳」の大部分は「意識以外のもの」に支配され、そこに「意識」はアクセスできないという驚愕の実態を『あなたの知らない脳』から学ぶ

あわせて読みたい

【鋭い】「俳優・堺雅人」のエピソードを綴るエッセイ。考える俳優の視点と言葉はとても面白い:『文・…

ドラマ『半沢直樹』で一躍脚光を浴びた堺雅人のエッセイ『文・堺雅人』は、「ファン向けの作品」に留まらない。言語化する力が高く、日常の中の些細な事柄を丁寧に掬い上げ、言葉との格闘を繰り広げる俳優の文章は、力強く自立しながらもゆるりと入り込んでくる

あわせて読みたい

【現実】東日本大震災発生時からの被災地の映像には、ニュースで見る「分かりやすさ」は微塵もない:『…

東日本大震災発生直後からカメラを回し、被災地の現実を切り取ってきたテレビ岩手。「分かりやすさ」が優先されるテレビではなかなか放送できないだろう映像を含め、「分かりにくい現実」を切り取った映像で構成する映画『たゆたえども沈まず』は静かな衝撃をもたらす作品

あわせて読みたい

【あらすじ】子どもは大人よりずっと大人だ。「子ども扱い」するから、「子どもの枠」から抜け出せない…

宮部みゆき『ソロモンの偽証』は、その分厚さ故になかなか手が伸びない作品だろうが、「長い」というだけの理由で手を出さないのはあまりにももったいない傑作だ。「中学生が自前で裁判を行う」という非現実的設定をリアルに描き出すものすごい作品

あわせて読みたい

【貢献】働く上で大切にしたいことは結局「人」。海士町(離島)で持続可能な社会を目指す若者の挑戦:…

過疎地域を「日本の未来の課題の最前線」と捉え、島根県の離島である「海士町」に移住した2人の若者の『僕たちは島で、未来を見ることにした』から、「これからの未来をどう生きたいか」で仕事を捉える思考と、「持続可能な社会」の実現のためのチャレンジを知る

あわせて読みたい

【誠実】想像を超える辛い経験を言葉にするのは不可能だ。それを分かってなお筆を執った作家の震災記:…

旅行者として東日本大震災で被災した小説家・彩瀬まるは、『暗い夜、星を数えて 3.11被災鉄道からの脱出』でその体験を語る。「そんなこと、言わなければ分からない」と感じるような感情も包み隠さず記し、「絶望的な伝わらなさ」を感じながらも伝えようと奮闘する1冊

あわせて読みたい

【改心】人生のリセットは困難だが不可能ではない。過去をやり直す強い意思をいかにして持つか:映画『S…

私は、「自分の正しさを疑わない人」が嫌いだ。そして、「正しさを他人に押し付ける人」が嫌いだ。「変わりたいと望む者の足を引っ張る人」が嫌いだ。全身刺青だらけのレイシストが人生をやり直す、実話を元にした映画『SKIN/スキン』から、再生について考える

あわせて読みたい

【感想】「献身」こそがしんどくてつらい。映画『劇場』(又吉直樹原作)が抉る「信頼されること」の甘…

自信が持てない時、たった1人でも自分を肯定してくれる人がいてくれるだけで前に進めることがある。しかしその一方で、揺るぎない信頼に追い詰められてしまうこともある。映画『劇場』から、信じてくれる人に辛く当たってしまう歪んだ心の動きを知る

あわせて読みたい

【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…

歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る

あわせて読みたい

【勇敢】後悔しない生き方のために”間違い”を犯せるか?法に背いてでも正義を貫いた女性の生き様:映画…

国の諜報機関の職員でありながら、「イラク戦争を正当化する」という巨大な策略を知り、守秘義務違反をおかしてまで真実を明らかにしようとした実在の女性を描く映画『オフィシャル・シークレット』から、「法を守る」こと以上に重要な生き方の指針を学ぶ

あわせて読みたい

【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…

金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る

あわせて読みたい

【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…

世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ

あわせて読みたい

【対話】刑務所内を撮影した衝撃の映画。「罰則」ではなく「更生」を目指す環境から罪と罰を学ぶ:映画…

2008年に開設された新たな刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」で行われる「TC」というプログラム。「罰則」ではなく「対話」によって「加害者であることを受け入れる」過程を、刑務所内にカメラを入れて撮影した『プリズン・サークル』で知る。

あわせて読みたい

【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像

1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ

あわせて読みたい

【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」

オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

理不尽・ストレス・イライラする【本・映画の感想】 | ルシルナ

「理不尽だなー」と感じてしまうことはよくあります。クレームや怒りなど、悪意や無理解から責められることもあるでしょうし、多数派や常識的な考え方に合わせられないとい…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント