目次

はじめに

この記事で取り上げる映画

監督:石井裕也, プロデュース:河村光庸, プロデュース:長井龍, プロデュース:永井拓郎, Writer:石井裕也, 出演:宮沢りえ, 出演:磯村勇斗, 出演:二階堂ふみ, 出演:オダギリジョー

¥440 (2024/09/28 19:57時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

今どこで観れるのか?

公式HPの劇場情報をご覧ください

この記事の3つの要点

- 19人を殺害し、26人に重軽傷を負わせた凶悪犯の犯行動機を、私たちは「あり得ない」と否定し切ることが出来るだろうか?

- 「私たちの『無意識的な見て見ぬふり』こそが、作中で描かれるような『酷い現実』を生み出している」のだと示唆される

- 「『このような問題が存在する』という問題さえ共有できない社会の中で、『最適解』を見つけなければならない困難さ」が扱われている

テーマ性だけではなく役者の演技も素晴らしく、特に「凶悪犯」を演じた人物の怪演には恐怖すら感じさせられた

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

実際に起こった「障害者施設殺傷事件」を題材にした映画『月』は、私たちの「無意識的な見て見ぬふり」を暴く、恐ろしいが重要な問いを投げかける作品

「お前は何を『人間』と捉えているんだ?」と問われる、実に重厚な物語

あわせて読みたい

【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…

映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う

とてつもなく重たい物語だ。そして、観る者に刃を突きつける作品でもある。本作の問いかけから逃れられる人は、まずいないはずだ。何故なら映画『月』は、「お前は何を『人間』と捉えているんだ?」という我々の認識の本質を問うているからである。

物語の舞台になるのは、「重度の障害を持つ者を支援する施設」だ。障害があるため、入所者とは意思の疎通がほぼ不可能である。そのような者を受け入れる施設なのだが、実情は「支援」とは名ばかりで、その環境はとてつもなく劣悪だ。一部の職員が、入所者に虐待しているほどである。しかしこの施設、山奥にあることもあって、家族が足を運ぶことなどほとんどない。そのため、入所者の苦しみを代弁できるような者もおらず、一部の職員はやりたい放題やっているというわけだ。

所長は、「公金を掠め取れる」というだけの理由でこの施設を運営しているのではないかと思われる。そのため、入所者のことなどまるで気にかけていない。また、ごく僅かではあるがこの施設に足を運ぶ家族もいて、彼らは施設の劣悪さに実は気づいている。しかし、「ここが無くなってしまったら、もう他に行く場所がない」のが実情であり、良い環境ではないことを承知でここに預けざるを得ないというのが現実だ。

あわせて読みたい

【挑戦】自閉症のイメージを変えるおすすめ本。知的障害と”思い込む”専門家に挑む母子の闘い:『自閉症…

専門家の思い込みを覆し、自閉症のイメージを激変させた少年・イド。知的障害だと思われていた少年は、母親を通じコミュニケーションが取れるようになり、その知性を証明した。『自閉症の僕が「ありがとう」を言えるまで』が突きつける驚きの真実

本作は、そんな施設で働く者の視点から「凄まじい現実」を抉る作品なのである。

まだまだ記憶に新しいと思うが、本作で扱われるのは、2016年に相模原市の「津久井やまゆり園」で起こった、元職員が19人を殺害、26人に重軽傷を負わせた事件だ。逮捕された植松死刑囚は犯行動機として、「意思疎通が不可能な重度障害者は『人間』ではないのだから殺してもいい」という理屈を主張したという。そして、この事件を基にしている本作にも当然、そのような主張をする人物が出てくる。

さてその人物の主張をもう少し掘り下げておくことにしよう。彼は決して、「障害者のことは殺してもいい」などと考えていたのではない。あくまでも「意思疎通が不可能なら殺してもいい」と主張していたのである。少し言い換えると、「『心が無い』なら殺してもいい」となるだろうか。いずれにせよ、「どちらも大差ない」「どっちにしたって酷いことに変わりはない」と感じる人も多いかもしれない。

しかしそのように考えているとしたら、この物語はあなたにも直接的に関係し得ると言えるだろう。というのも、作中でも取り上げられる話なのだが、「出生前診断を行って中絶の判断を下すこと」もまた、「『心が無い』なら殺してもいい」という考え方がベースにあると私には感じられるからだ。

あわせて読みたい

【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…

遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている

本作には、「出生前診断によってお腹の子どもに障害があると分かった場合、96%が中絶を選ぶ」みたいなセリフがある。私は別に、その決断を非難するつもりなどまったくない。もし同じ状況に立つことがあれば、私も恐らく中絶を選択するはずだからだ。ただ、私はこのような指摘をしたいと思っている。「出生前診断で中絶を選ぶ」という行為は、「『心が無い』なら殺してもいい」という発想に基づいているはずだし、だとすればそれは、多くの障害者を殺傷した凶悪犯の思想とかけ離れているとは言えないはずだ、と。

ここまでの話は、次のようにまとめられるだろう。もしも「『意思疎通が不可能なら殺してもいい』という理由で大量殺人を行った人間を非難する」のであれば、「出生前診断で中絶を選択する」ことも同じように非難されなければならないのではないか。そして、映画『月』を観て私は、観客にそのような問いが投げかけられていると感じたのである。

このように考えることで、とても遠くに位置しているように見える本作は、実は私たちの日常と直接的に接続していると言えるし、そのように受け取らなければならないとも感じているというわけだ。

「自らの意思で死を選ぶ権利」が認められるべきだと私は考えている

あわせて読みたい

【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…

映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?

それでは、この点について私自身がどのように考えているのか書いていこうと思う。

私は当然だが、「意思疎通が不可能なら殺してもいい」などとは思っていない。しかし一方で、「出生前診断をするかどうかに拘らず、『中絶』というシステムは存在すべきだ」とも考えている。ここまでの議論を踏まえれば、このような決断は明らかにダブルスタンダードであり、私自身も「気に食わない」と感じている状態だ。とりあえず現時点では、「本作が、そのようなダブルスタンダードに気づかせてくれた」と捉えておくしかないだろうと思ってはいる。この問いについては恐らく、今後も折に触れて考え続けることになるだろう。非常に難しい問題だと思う。

さて、この点に関連して、少し角度を変えた話をすることにしよう。

私は「意思疎通が不可能なら殺してもいい」などと考えてはいないのだが、しかし、この話には1点だけ例外がある。それは「意思疎通が可能な時点で、『意思疎通が不可能になったら殺してくれ』という意思表示があった場合」のことだ。

あわせて読みたい

【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…

森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である

映画『月』を観ながら様々なことを考えさせられたが、その内の1つに、「自分がこの施設に収容されているような障害者だった場合の想像」がある。そして私は、「もしそうなったとしたら、絶対に殺してほしい」と願っているのだ。一応書いておくが、あくまでもこれは「私はそう考えている」という話にすぎず、「重度の知的障害者は死んで当然だ」などという主張ではまったくない。単に、「私はそのような状態では絶対に生きていたくない」というだけの話なのだ。私は正直なところ、私以外の人の決断にはほぼ興味がない。家族がそのような状況に陥った場合には否応なしに考えさせられるだろうが、そうでないなら、「他人の決断に介入しよう」などとは普段から思わないのだ。この点は明確に理解しておいてほしい。

さて、私のこの主張をもう少し掘り下げよう。私は、「意思疎通が可能な時点で、『意思疎通が不可能になったら殺してくれ』という意思表示があった場合には、その人のことを“殺していい”」と主張しているのではない。そうではなく、“殺すべき”だと考えているのだ。これはつまり、「人間には『自らの意思で死を選ぶ権利』が与えられているべきだ」という主張なのである。

そして当然だが、この話は決して障害者に限るものではない。とにかく私は、「意思疎通が不可能な状態になった場合、そうなる前に生死に関する意思表示をしていれば、その決定が最優先される権利」が存在しないことにこそ問題があると考えているのである。このような観点からすると、映画『月』で描かれているのは、あくまでもその特殊な状況に過ぎないと捉えられるだろう。だから私は本作を、「そのような権利についてお前はどう考えるんだ」と問いかける作品だと思っているのである。

あわせて読みたい

【議論】安楽死のできない日本は「死ぬ権利」を奪っていると思う(合法化を希望している):『安楽死を…

私は、安楽死が合法化されてほしいと思っている。そのためには、人間には「死ぬ権利」があると合意されなければならないだろう。安楽死は時折話題になるが、なかなか議論が深まらない。『安楽死を遂げた日本人』をベースに、安楽死の現状を理解する

本作で描かれるような状況は、「意思疎通が不可能な状態になった場合、そうなる前に生死に関する意思表示をしていれば、その決定が最優先される権利」が存在すれば回避できるはずだ。その「権利」のことを、ここでは分かりやすく「安楽死」と表現することにしよう。さて、もし日本に「安楽死」の仕組みが存在し、さらに「意思疎通が不可能な状況になった際、『生きる』のか『死ぬ』のかをあらかじめ決めておかなければならない」と定められているとしたらどうだろうか。「死ぬ」を選択した人は自動的に「安楽死」に決まる。そしてその場合、世の中に存在する「意思疎通が不可能になった人」は全員「『生きる』を選んでいた人」だけということにことになるはずだ。となればどんな理屈を捏ねようと「殺してもいい」という判断が成り立つはずもないだろう。これが、私が考える「本作で提示される問題の本質」というわけだ。

もちろん私だって、このような主張が「極論」であることは十分承知している。まず賛同を得られるような意見ではないだろう。ただ一方で、「『極端な状況』について考えることで見えてくるものがある」というのもまた事実だと思っている。少なくとも、「『自ら死を選ぶ権利』が認められている社会では、状況はどのように変わり得るだろうか」と考えることは、映画『月』が描き出す現実に違った光を当てていると言えるはずだ。

ただ当然のことながら、「現実解」を見つけ前進し続けなければならないことも確かである。「もしこうだったら」という想像も決して無意味ではないが、やはり「今目の前に存在する『現実』における『最善』とは一体なんだろうか?」と問い続けなければなかなか社会は回っていかないだろう。そしてある意味で、映画『月』で描かれる障害者施設は、そんな「現実解」の1つなのだと思う。確かに、胸糞悪い「現実解」ではある。しかしそこに家族を預ける者が、「ここが無くなってしまったら、もう他に行く場所がない」と言っているのだから、どれだけ受け入れがたいとしてもが、「現実解」として認めるしかないだろうと思う。

あわせて読みたい

【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する

映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である

これが、我々が生きる社会の現実である。

私たちの「見て見ぬふり」こそが、この現実を作り出している

映画『月』は、随所で「見て見ぬふり」というテーマが浮かび上がる作品だ。まずは本作の登場人物たちが、目の前の「酷い現実」を「見て見ぬふり」しようとする。そして本作はさらに、観客に向けて、「本当に『見て見ぬふり』しているのは、お前たちの方だぞ」と突きつけるのだ。少なくとも、私はそのように受け取った。直接的にそういう主張が映し出される場面はないのだが、本作は間違いなく、「社会のみんなが『見て見ぬふり』しているからこそ、このような酷い現実が成り立ってしまっている」という描き方をしていると私は思う。

さて、この点についてもう少し突っ込んで考えてみよう。

あわせて読みたい

【理解】東田直樹の本は「自閉症の見方」を一変させた。自身も自閉症児を育てるプロデューサーが映画化…

東田直樹の著作を英訳し世界に広めた人物(自閉症児を育てている)も登場する映画『僕が跳びはねる理由』には、「東田直樹が語る自閉症の世界」を知ることで接し方や考え方が変わったという家族が登場する。「自閉症は知恵遅れではない」と示した東田直樹の多大な功績を実感できる

私たちは、それが何であれ、「必要だ」と感じれば何らかのアクションを起こすはずだ。お金を出して買えるのであればお金を出すし、誰かに頼る必要があるのならお願いするし、忍耐強く待たなければいけないのなら待ち続けるだろう。作中では「聴覚障害者との恋愛」が描かれるが、このように「特定の誰かと深く関わりたい」と思うのであれば「告白する」という行動を取るはずだ。

そして逆に言えば、「アクションを起こしていないのは、『不要』だと判断しているからだ」と受け取ることも可能だと思っている。もちろん世の中には、「『必要』だと認識しているが、色んな理由からアクションを起こせていない」みたいな状況も多々あるとは思うが、やはり全体的には「『必要』ならアクションを起こす」「『不要』ならアクションを起こさない」という捉え方で大きくは外さないだろう。

つまり何が言いたいのかというと、「私たちが『障害者』に対して何のアクションも起こしていないのであれば、それは『不要』と判断しているからであり、そのようなスタンスが『見て見ぬふり』に繋がっているはずである」ということだ。この指摘はもちろん、私自身にも向けられている。私も、「障害者」に対して何かアクションを起こしているとは言えないし、とすれば「不要」と判断していると認めざるを得ないだろう。

さて、私たちはとても”便利”な社会に生きているため、「不要」と判断したものについて、「その後」を考える必要がほとんどない。SNSはブロックすれば見えなくなるし、ゴミは収集場所に置いておけば”誰か”が持っていってくれる。社会のそこかしこで「見て見ぬふり」が徹底できるようになっているため、「障害者」についても私たちは、「その後」を考えることなく日々の生活を過ごすことができるのだ。

あわせて読みたい

【異端】子育てがうまくいかないと悩む方へ。9歳で大学入学の天才児に学ぶ「すべきでないこと」:『ぼく…

12歳で数学の未解決問題を解いた天才児は、3歳の時に「16歳で靴紐が結べるようになったらラッキー」と宣告されていた。専門家の意見に逆らって、重度の自閉症児の才能をどう開花させたのかを、『ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい』から学ぶ

しかしもちろん、私たちが「その後」を想像するかどうかに関係なく、「障害者」一人ひとりにも人生があり、”社会のどこか”で生きている。そして、そんな「私たちが想像することのない『その後』」の1つが、本作で描かれているような施設だというわけだ。つまり、「私たちの『見て見ぬふり』こそが、劣悪な障害者施設を生み出すきっかけになっている」と捉えることも可能だと言っても過言ではないのである。

私たちは、まずこの事実こそを正しく認識しなければならないのだ。

一番の問題は、「『見て見ぬふり』から生まれた問題であるが故に、『問題そのものを認識すること』がとても難しい」という点にあると言えるだろう。そしてそんな社会においては当然、「一定数の合意を得た『現実解』」など生まれるはずもない。そのため、「公金を掠め取ろう」みたいに考える人物しか「現実解」を提示出来ないことになるし、「酷い環境だと分かっていながら預けるしかない」という状況が生まれてしまいもするのである。

私たちはこのような社会に生きているのだ。そして、観客に「そういう社会に生きているんだぞ」とど直球に突きつけるのが本作『月』なのである。

あわせて読みたい

【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…

実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる

見て、何かしましたか?

このセリフは、「無意識的な見て見ぬふり」の中で生きる私たち全員に突きつけられた「刃」だと言っていいだろう。この「刃」を突きつけるのは「狂気的な人物」であり、その中で彼が指摘していた「ずるい」にはモヤモヤさせられてしまう部分もある。しかし同時に、「確かに『ずるい』と言われても仕方ない」と感じさせられもするのだ。

正常でいられる方が異常ですよね。

そんな風に言われてしまう環境では、「普通」という言葉がいとも容易く歪んでいく。そして本作は、そのような「狂気」が恐ろしくリアルに描き出される作品なのである。

あわせて読みたい

【あらすじ】映画化の小説『僕は、線を描く』。才能・センスではない「芸術の本質」に砥上裕將が迫る

「水墨画」という、多くの人にとって馴染みが無いだろう芸術を題材に据えた小説『線は、僕を描く』は、青春の葛藤と創作の苦悩を描き出す作品だ。「未経験のど素人である主人公が、巨匠の孫娘と勝負する」という、普通ならあり得ない展開をリアルに感じさせる設定が見事

映画『月』の内容紹介と、役者の演技について

メインで描かれるのは、1組の夫婦である。堂島洋子はベストセラー作家なのだが、ある時期から小説が書けなくなってしまった。執筆以外の食い扶持を見つけなければと考えて行き着いたのが、森の中にある重度障害者施設での非正規雇用の仕事である。彼女はそこで、ほとんどただ横たわっているだけの者も含む様々な障害者のお世話をすることになった。

夫の昌平は妻のことを「師匠」と呼んでおり、特に働くでもなく日々創作活動に勤しんでいる。2人は辛い過去を経験しており、夫婦ともまだ当時のことを乗り越えられてはいない。しかし、働くことでどうにか前進しようとしているように見える洋子と比べ、昌平は未だ「過去」に留まっているようにも感じられる。

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見

ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す

洋子が働く障害者施設では、作家志望の陽子や、入所者に自作の紙芝居を披露するさとくんと仲良くなった。この2人は良い人そうだが、職員の中には入所者に酷い扱いをする者もいる。しかし、だからといって何が出来るわけでもない。洋子自身はそのような酷い現実の中で、どうにか真っ当な仕事をしようと努力している。

洋子は、パソコンには向かうものの、やはり小説が書けないまま日々の仕事に疲弊していく。昌平は、夢を追いながら、どうにか仕事を見つけて働き始めた。陽子は、小説を投稿するもなかなか上手く行かず、さらに家族との関係もままならない状態だ。そしてさとくんは、入所者に暴力を振るっている職員からいじめのような扱いを受けており……。

とにかく、役者の怪演が光る作品である。メインの役を演じた宮沢りえ、オダギリジョー、二階堂ふみ、磯村勇斗は、それぞれがその役なりの厳しい状況に置かれており、その日常の「リアル」が強く打ち出されていたのが印象的だった。頭が変になりそうな環境の中でギリギリ理性を保ちながら、どうにか前に進んでいこうとする者たちが抱える葛藤を、役者たちが絶妙に演じていたように思う。

あわせて読みたい

【あらすじ】家族ってめんどくさい……。それでも、あとから後悔せずに生きるために、今どう生きるか:小…

人が死んでも「悲しい」と感じられない男に共感できるか?(私はメチャクチャ共感してしまう) 西川美和の『永い言い訳』をベースに、「喪失の大きさを理解できない理由」と、「誰かに必要とされる生き方」について語る

特に、その夫婦関係もメインの物語として描かれる、宮沢りえ・オダギリジョーが演じる役は、単純な理解を拒むような一筋縄ではいかない関係性である。そしてその複雑さを、2人が見事に醸し出していると感じた。2人が抱える過去や、現在進行形で行われる決断などが、障害者施設での現状にオーバーラップしていく構成もとても素晴らしく、全体的にとても良く出来た作品だと思う。

また、一応誰とははっきり書かないことにするが、最終的に障害者を殺傷する役柄を演じた役者の怪演も凄まじかった。まさに「『狂気そのもの』を纏っている」みたいな雰囲気だったと言えるだろう。そして、そんな人物が冷静に放つ言葉には、「真っ向から否定するのは困難である」と感じさせる妙な説得力があり、普通には成立させられないだろうそんな「異常な状況」を成り立たせた演技に驚かされてしまった。

なんとも凄まじい作品である。

あわせて読みたい

【実話】英国王室衝撃!映画『ロスト・キング』が描く、一般人がリチャード3世の遺骨を発見した話(主演…

500年前に亡くなった王・リチャード3世の遺骨を、一介の会社員女性が発見した。映画『ロスト・キング』は、そんな実話を基にした凄まじい物語である。「リチャード3世の悪評を覆したい!」という動機だけで遺骨探しに邁進する「最強の推し活」は、最終的に英国王室までをも動かした!

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

監督:石井裕也, プロデュース:河村光庸, プロデュース:長井龍, プロデュース:永井拓郎, Writer:石井裕也, 出演:宮沢りえ, 出演:磯村勇斗, 出演:二階堂ふみ, 出演:オダギリジョー

¥440 (2024/09/28 19:57時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

最後に

あわせて読みたい

【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…

2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る

繰り返しになるが、私たちは本作が突きつける様々な「問い」から逃れられはしない。究極的には、映画『月』が描き出すのは「私たちの物語」だからだ。

そのような覚悟を抱きつつ、是非観てほしい作品である。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…

Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【発見】映画『小学校~それは小さな社会~』(山崎エマ)が映し出すのは、我々には日常すぎる日常だ

映画『小学校~それは小さな社会~』は、ごく一般的な公立小学校に密着し、日本で生まれ育った人間には「当たり前」にしか思えない日常を切り取った作品なのだが、そんな映画が諸外国で大いに評価されているという。「TOKKATSU」という「日本式教育」が注目されているらしく、私たちの「当たり前」が違和感だらけに見えているのだそうだ

あわせて読みたい

【感動】映画『ぼくとパパ、約束の週末』は「自閉症への理解が深まる」という点で実に興味深かった

映画『ぼくとパパ、約束の週末』は「心温まる物語」であり、一般的にはそういう作品として評価されているはずだが、個人的には「『自閉症』への解像度が高まる」という意味でも興味深かった。「ルールは厳密に守るが、ルール同士が矛盾していて袋小路に陥ってしまう」という困難さが実に分かりやすく描かれている

あわせて読みたい

【絶望】映画『若き見知らぬ者たち』が描くのは”不正解”だが、「じゃあ”正解”って何?」ってなる(監督…

映画『若き見知らぬ者たち』は、「まともな生活が送れなくなった母親の介護」を筆頭に、かなり絶望的な状況に置かれている若者たちを描き出す作品だ。あまりにも不毛で、あまりにも救いがなく、あまりにも辛すぎるその日々は、ついに限界を迎える。そしてその絶望を、磯村勇斗がその凄まじい存在感によって体現していく

あわせて読みたい

【捏造】袴田事件はついに再審での無罪が決定!冤罪の元死刑囚・袴田巌の現在と姉・秀子の奮闘:映画『…

映画『拳と祈り』は、2024年に再審無罪が確定した「袴田事件」の元死刑囚・袴田巌と、そんな弟を献身的にサポートする姉・秀子の日常を中心に、事件や裁判の凄まじい遍歴を追うドキュメンタリーである。日本の司法史上恐らく初めてだろう「前代未聞の状況」にマスコミで唯一関わることになった監督が使命感を持って追い続けた姉弟の記録

あわせて読みたい

【異次元】リアリティ皆無の怪作映画『Cloud クラウド』は、役者の演技でギリ成立している(監督:黒沢…

映画『Cloud クラウド』(黒沢清監督)は、リアリティなどまったく感じさせないかなり異様な作品だった。登場人物のほとんどが「人間っぽくない」のだが、錚々たる役者陣による見事な演技によって、「リアリティ」も「っぽさ」も欠いたまま作品としては成立している。「共感は一切出来ない」と理解した上で観るなら面白いと思う

あわせて読みたい

【天才】映画『箱男』はやはり、安部公房がSNSの無い時代に見通した「匿名性」への洞察が驚異的(監督:…

映画『箱男』は、安部公房本人から映画化権を託されるも一度は企画が頓挫、しかしその後27年の月日を経て完成させた石井岳龍の執念が宿る作品だ。SNSなど無かった時代に生み出された「匿名性」に関する洞察と、「本物とは何か?」という深淵な問いが折り重なるようにして進む物語で、その魅惑的な雰囲気に観客は幻惑される

あわせて読みたい

【日常】映画『大きな家』(竹林亮)は、児童養護施設で「家族」と「血縁」の違いや難しさに直面する

児童養護施設に長期密着した映画『大きな家』は、映画『14歳の栞』で中学2年生をフラットに撮り切った竹林亮が監督を務めたドキュメンタリーである。子どもたちの過去に焦点を当てるのではなく、「児童養護施設の日常風景」として彼らを捉えるスタンスで、その上でさらに「家族のあり方」に対する子どもたちの認識が掘り下げられる

あわせて読みたい

【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理

たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける

あわせて読みたい

【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…

「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている

あわせて読みたい

【葛藤】映画『きみの色』(山田尚子)は、感受性が強すぎる若者のリアルをバンドを通じて描き出す(主…

山田尚子監督作『きみの色』は、これといった起伏のないストーリー展開でありながら、「若い世代の繊細さに満ちた人間関係」をとてもリアルに描き出す雰囲気が素敵な作品。「悩み・葛藤を抱えている状態が日常である」という雰囲気をベースにしつつ、「音楽」を起点に偶然繋がった3人の緩やかな日々を描き出す物語に惹きつけられた

あわせて読みたい

【面白い】映画『ラストマイル』は、物流問題をベースに「起こり得るリアル」をポップに突きつける(監…

映画『ラストマイル』は、「物流」という「ネット社会では誰にでも関係し得る社会問題」に斬り込みながら、実に軽妙でポップな雰囲気で展開されるエンタメ作品である。『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界で展開される「シェアード・ユニバース」も話題で、様々な人の関心を広く喚起する作品と言えるだろう

あわせて読みたい

【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実

映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた

あわせて読みたい

【実話】株仲買人が「イギリスのシンドラー」に。映画『ONE LIFE』が描くユダヤ難民救出(主演:アンソ…

実話を基にした映画『ONE LIFE 奇跡が繋いだ6000の命』は、「イギリスに住むニコラス・ウィントンがチェコのユダヤ人難民を救う」という話であり、仲間と共に669名も救助した知られざる偉業が扱われている。多くの人に知られるべき歴史だと思うし、また、主演を務めたアンソニー・ホプキンスの演技にも圧倒されてしまった

あわせて読みたい

【あらすじ】杉咲花と安田顕が圧巻!映画『朽ちないサクラ』(原廣利)は「正義の難しさ」を描く(原作…

柚月裕子の同名小説を原作とした映画『朽ちないサクラ』は、とにかく杉咲花と安田顕の演技に圧倒されてしまった作品だ。「トロッコ問題」を連想させる非常に難しい状況を提示することで「正義の難しさ」を描き出す展開も素晴らしいし、主人公・森口泉を演じた杉咲花の「絶望を静かに体現する演技」も見事だった

あわせて読みたい

【あらすじ】老夫婦の”穏やかな日常”から核戦争の恐怖を描くアニメ映画『風が吹くとき』の衝撃

一軒家の中だけで展開される老夫婦の日常から「核戦争」の危機をリアルに描き出す映画『風が吹くとき』は、日本では1987年に公開された作品なのだが、今まさに観るべき作品ではないかと。世界的に「核戦争」の可能性が高まっているし、また「いつ起こるか分からない巨大地震」と読み替えても成立する作品で、実に興味深かった

あわせて読みたい

【あらすじ】有村架純が保護司を演じた映画『前科者』が抉る、罪を犯した者を待つ「更生」という現実

映画『前科者』は、仮釈放中の元受刑者の更生を手助けするボランティアである「保護司」を中心に据えることで、「元犯罪者をどう受け入れるべきか」「保護司としての葛藤」などを絶妙に描き出す作品。個別の事件への処罰感情はともかく、「社会全体としていかに犯罪を減らしていくか」という観点を忘れるべきではないと私は思っている

あわせて読みたい

【感想】映画『夜明けのすべて』は、「ままならなさ」を抱えて生きるすべての人に優しく寄り添う(監督…

映画『夜明けのすべて』は、「PMS」や「パニック障害」を通じて、「自分のものなのに、心・身体が思い通りにならない」という「ままならなさ」を描き出していく。決して他人事ではないし、「私たちもいつそのような状況に置かれるか分からない」という気持ちで観るのがいいでしょう。物語の起伏がないのに惹きつけられる素敵な作品です

あわせて読みたい

【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…

映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『52ヘルツのクジラたち』の「無音で叫ぶ人」と「耳を澄ます人」の絶妙な響鳴(原作:…

映画『52ヘルツのクジラたち』は、「現代的な問題のごった煮」と感じられてしまうような”過剰さ”に溢れてはいますが、タイトルが作品全体を絶妙に上手くまとめていて良かったなと思います。主演の杉咲花がやはり見事で、身体の内側から「不幸」が滲み出ているような演技には圧倒されてしまいました

あわせて読みたい

【幻惑】映画『落下の解剖学』は、「真実は誰かが”決める”しかない」という現実の不安定さを抉る

「ある死」を巡って混沌とする状況をリアルに描き出す映画『落下の解剖学』は、「客観的な真実にはたどり着けない」という困難さを炙り出す作品に感じられた。事故なのか殺人なのか自殺なのか、明確な証拠が存在しない状況下で、憶測を繋ぎ合わせるようにして進行する「裁判」の様子から、「『真実性』の捉えがたさ」がよく理解できる

あわせて読みたい

【赦し】映画『過去負う者』が描く「元犯罪者の更生」から、社会による排除が再犯を生む現実を知る

映画『過去負う者』は、冒頭で「フィクション」だと明示されるにも拘らず、観ながら何度も「ドキュメンタリーだっけ?」と感じさせられるという、実に特異な体験をさせられた作品である。実在する「元犯罪者の更生を支援する団体」を舞台にした物語で、当然それは、私たち一般市民にも無関係ではない話なのだ

あわせて読みたい

【奇妙】映画『鯨の骨』は、主演のあのちゃんが絶妙な存在感を醸し出す、斬新な設定の「推し活」物語

映画『鯨の骨』は、主演を務めたあのちゃんの存在感がとても魅力的な作品でした。「AR動画のカリスマ的存在」である主人公を演じたあのちゃんは、役の設定が絶妙だったこともありますが、演技がとても上手く見え、また作品全体の、「『推し活』をある意味で振り切って描き出す感じ」もとても皮肉的で良かったです

あわせて読みたい

【実話】田舎暮らし失敗。映画『理想郷』が描く、めんどくさい人間関係が嫌がらせに発展した事件

実話を基にした映画『理想郷』は、「理想の田舎暮らし」が粉微塵に粉砕されていく過程を描く物語である。第一義的には当然、夫妻に嫌がらせを続ける兄弟が悪いのだが、しかしそのように捉えるだけでは何も変わらないだろう。双方の譲れない「価値観」が否応なしに正面衝突する状況で、一体何が「正解」となり得るだろうか?

あわせて読みたい

【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…

映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『悪は存在しない』(濱口竜介)の衝撃のラストの解釈と、タイトルが示唆する現実(主…

映画『悪は存在しない』(濱口竜介監督)は、観る者すべてを困惑に叩き落とす衝撃のラストに、鑑賞直後は迷子のような状態になってしまうだろう。しかし、作中で提示される様々な要素を紐解き、私なりの解釈に辿り着いた。全編に渡り『悪は存在しない』というタイトルを強く意識させられる、脚本・映像も見事な作品だ

あわせて読みたい

【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…

映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?

あわせて読みたい

【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー

北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった

あわせて読みたい

【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…

映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う

あわせて読みたい

【狂気】異質なホラー映画『みなに幸あれ』(古川琴音主演)は古い因習に似せた「社会の異様さ」を描く

古川琴音主演映画『みなに幸あれ』は、”シュールさ”さえ感じさせる「異質なホラー映画」だ。「村の因習」というよくあるパターンをベースに据えつつ、そこで展開される異様な状況が、実は「私たちが生きる世界」に対応しているという構成になっている。「お前の物語だからな」と終始突きつけられ続ける作品だ

あわせて読みたい

【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する

映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である

あわせて読みたい

【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…

森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である

あわせて読みたい

【考察】A24のホラー映画『TALK TO ME』が描くのは、「薄く広がった人間関係」に悩む若者のリアルだ

「A24のホラー映画史上、北米最高興収」と謳われる『TALK TO ME トーク・トゥ・ミー』は、一見「とても分かりやすいホラー映画」である。しかし真のテーマは「SNS過剰社会における人間関係の困難さ」なのだと思う。結果としてSNSが人と人との距離を遠ざけてしまっている現実を、ホラー映画のスタイルに落とし込んだ怪作

あわせて読みたい

【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…

実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる

あわせて読みたい

【実話】英国王室衝撃!映画『ロスト・キング』が描く、一般人がリチャード3世の遺骨を発見した話(主演…

500年前に亡くなった王・リチャード3世の遺骨を、一介の会社員女性が発見した。映画『ロスト・キング』は、そんな実話を基にした凄まじい物語である。「リチャード3世の悪評を覆したい!」という動機だけで遺骨探しに邁進する「最強の推し活」は、最終的に英国王室までをも動かした!

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『アンダーカレント』(今泉力哉)は、失踪をテーマに「分かり合えなさ」を描く

映画『アンダーカレント』において私は、恐らく多くの人が「受け入れがたい」と感じるだろう人物に共感させられてしまった。また本作は、「他者を理解すること」についての葛藤が深掘りされる作品でもある。そのため、私が普段から抱いている「『他者のホントウ』を知りたい」という感覚も強く刺激された

あわせて読みたい

【絶望】安倍首相へのヤジが”排除”された衝撃の事件から、日本の民主主義の危機を考える:映画『ヤジと…

映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』が映し出すのは、「政治家にヤジを飛ばしただけで国家権力に制止させられた個人」を巡る凄まじい現実だ。「表現の自由」を威圧的に抑えつけようとする国家の横暴は、まさに「民主主義」の危機を象徴していると言えるだろう。全国民が知るべき、とんでもない事件である

あわせて読みたい

【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…

映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう

あわせて読みたい

【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる

ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?

あわせて読みたい

【狂気】映画『ニューオーダー』の衝撃。法という秩序を混沌で駆逐する”悪”に圧倒されっ放しの86分

映画『ニューオーダー』は、理解不能でノンストップな展開に誘われる問題作だ。「貧富の差」や「法の支配」など「現実に存在する秩序」がひっくり返され、対極に振り切った「新秩序」に乗っ取られた世界をリアルに描き出すことで、私たちが今進んでいる道筋に警鐘を鳴らす作品になっている

あわせて読みたい

【狂気】入管の収容所を隠し撮りした映画『牛久』は、日本の難民受け入れ問題を抉るドキュメンタリー

映画『牛久』は、記録装置の持ち込みが一切禁じられている入管の収容施設に無許可でカメラを持ち込み、そこに収容されている難民申請者の声を隠し撮りした映像で構成された作品だ。日本という国家が、国際標準と照らしていかに酷い振る舞いをしているのかが理解できる衝撃作である

あわせて読みたい

【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか

私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう

あわせて読みたい

【抵抗】若者よ、映画『これは君の闘争だ』を見ろ!学校閉鎖に反対する学生運動がブラジルの闇を照らす

映画『これは君の闘争だ』で描かれるのは、厳しい状況に置かれた貧困層の学生たちによる公権力との闘いだ。「貧困層ばかりが通う」とされる公立校が大幅に再編されることを知った学生が高校を占拠して立て籠もる決断に至った背景を、ドキュメンタリー映画とは思えないナレーションで描く異色作

あわせて読みたい

【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…

ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?

あわせて読みたい

【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…

「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ

あわせて読みたい

【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘

重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー

あわせて読みたい

【家族】ゲイの男性が、拘置所を出所した20歳の男性と養子縁組し親子関係になるドキュメンタリー:映画…

「ゲイの男性が、拘置所から出所した20歳の男性と養子縁組し、親子関係になる」という現実を起点にしたドキュメンタリー映画『二十歳の息子』は、奇妙だが実に興味深い作品だ。しばらく何が描かれているのか分からない展開や、「ゲイであること」に焦点が当たらない構成など、随所で「不協和音」が鳴り響く1作

あわせて読みたい

【感想】是枝裕和監督映画『怪物』(坂元裕二脚本)が抉る、「『何もしないこと』が生む加害性」

坂元裕二脚本、是枝裕和監督の映画『怪物』は、3つの視点を通して描かれる「日常の何気ない光景」に、思いがけない「加害性」が潜んでいることを炙り出す物語だ。これは間違いなく、私たち自身に関わる話であり、むしろ「自分には関係ない」と考えている人こそが自覚すべき問題だと思う

あわせて読みたい

【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ

ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作

あわせて読みたい

【実話】福島智とその家族を描く映画『桜色の風が咲く』から、指点字誕生秘話と全盲ろうの絶望を知る

「目が見えず、耳も聞こえないのに大学に進学し、後に東京大学の教授になった」という、世界レベルの偉業を成し遂げた福島智。そんな彼の試練に満ちた生い立ちを描く映画『桜色の風が咲く』は、本人の葛藤や努力もさることながら、母親の凄まじい献身の物語でもある

あわせて読みたい

【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と

黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作

あわせて読みたい

【美麗】映画『CLOSE/クロース』はあまりにも切ない。「誰かの当たり前」に飲み込まれてしまう悲劇

子どもの頃から兄弟のように育った幼馴染のレオとレミの関係の変化を丁寧に描き出す映画『CLOSE/クロース』は、「自分自身で『美しい世界』を毀損しているのかもしれない」という話でもある。”些細な”言動によって、確かに存在したあまりに「美しい世界」があっさりと壊されてしまう悲哀が描かれる

あわせて読みたい

【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…

「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う

あわせて読みたい

【純真】ゲイが犯罪だった時代が舞台の映画『大いなる自由』は、刑務所内での極深な人間ドラマを描く

男性同士の恋愛が犯罪であり、ゲイの男性が刑法175条を理由に逮捕されてしまう時代のドイツを描いた映画『大いなる自由』は、確かに同性愛の物語なのだが、実はそこに本質はない。物語の本質は、まさにタイトルにある通り「自由」であり、ラストシーンで突きつけられるその深い問いかけには衝撃を受けるだろう

あわせて読みたい

【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…

「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか

あわせて読みたい

【映画】今泉力哉監督『ちひろさん』(有村架純)が描く、「濃い寂しさ」が溶け合う素敵な関係性

今泉力哉監督、有村架純主演の映画『ちひろさん』は、その圧倒的な「寂しさの共有」がとても心地よい作品です。色んな「寂しさ」を抱えた様々な人と関わる、「元風俗嬢」であることを公言し海辺の町の弁当屋で働く「ちひろさん」からは、同じような「寂しさ」を抱える人を惹き付ける力強さが感じられるでしょう

あわせて読みたい

【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理

オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く

「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品

あわせて読みたい

【苦しい】「恋愛したくないし、興味ない」と気づいた女性が抉る、想像力が足りない社会の「暴力性」:…

「実は私は、恋愛的な関係を求めているわけじゃないかもしれない」と気づいた著者ムラタエリコが、自身の日常や専門学校でも学んだ写真との関わりを基に、「自分に相応しい関係性」や「社会の暴力性」について思考するエッセイ。久々に心にズバズバ刺さった、私にはとても刺激的な1冊だった。

あわせて読みたい

【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す

香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す

あわせて読みたい

【感想】映画『朝が来る』が描く、「我が子を返して欲しい気持ち」を消せない特別養子縁組のリアル

「特別養子縁組」を軸に人々の葛藤を描く映画『朝が来る』は、決して「特別養子縁組」の話ではない。「『起こるだろうが、起こるはずがない』と思っていた状況」に直面せざるを得ない人々が、「すべての選択肢が不正解」という中でどんな決断を下すのかが問われる、非常に示唆に富む作品だ

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見

ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す

あわせて読みたい

【狂気】アメリカの衝撃の実態。民営刑務所に刑務官として潜入した著者のレポートは国をも動かした:『…

アメリカには「民営刑務所」が存在する。取材のためにその1つに刑務官として潜入した著者が記した『アメリカン・プリズン』は信じがたい描写に溢れた1冊だ。あまりに非人道的な行いがまかり通る狂気の世界と、「民営刑務所」が誕生した歴史的背景を描き出すノンフィクション

あわせて読みたい

【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会

アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?

あわせて読みたい

【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い

サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画

あわせて読みたい

【純愛】映画『ぼくのエリ』の衝撃。「生き延びるために必要なもの」を貪欲に求める狂気と悲哀、そして恋

名作と名高い映画『ぼくのエリ』は、「生き延びるために必要なもの」が「他者を滅ぼしてしまうこと」であるという絶望を抱えながら、それでも生きることを選ぶ者たちの葛藤が描かれる。「純愛」と呼んでいいのか悩んでしまう2人の関係性と、予想もつかない展開に、感動させられる

あわせて読みたい

【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…

遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている

あわせて読みたい

【あらすじ】嵐莉菜主演映画『マイスモールランド』は、日本の難民問題とクルド人の現状、入管の酷さを描く

映画『マイスモールランド』はフィクションではあるが、「日本に住む難民の厳しい現実」をリアルに描き出す作品だ。『東京クルド』『牛久』などのドキュメンタリー映画を観て「知識」としては知っていた「現実」が、当事者にどれほどの苦しみを与えるのか想像させられた

あわせて読みたい

【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り

プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品

あわせて読みたい

【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実

アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた

あわせて読みたい

【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…

生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」

あわせて読みたい

【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…

ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない

あわせて読みたい

【LGBT】映画『リトル・ガール』で映し出される、性別違和を抱える8歳の”女の子”のリアルと苦悩

映画撮影時8歳だった、身体は男の子、心は女の子のサシャは、スカートを履いての登校が許されず、好きなバッグもペンケースも使わせてもらえない。映画『リトル・ガール』が描く、「性別違和」に対する社会の不寛容と、自分を責め続けてしまう母親の苦悩

あわせて読みたい

【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る

「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない

あわせて読みたい

【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…

映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた

あわせて読みたい

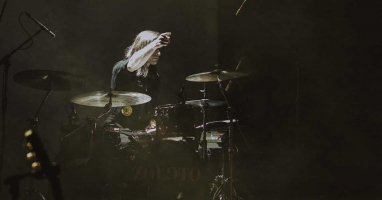

【選択】映画『サウンド・オブ・メタル』で難聴に陥るバンドマンは、「障害」と「健常」の境界で揺れる

ドラムを叩くバンドマンが聴力を失ってしまう――そんな厳しい現実に直面する主人公を描く映画『サウンド・オブ・メタル』では、「『健常者との生活』を選ぶか否か」という選択が突きつけられる。ある意味では健常者にも向けられているこの問いに、どう答えるべきだろうか

あわせて読みたい

【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…

私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す

あわせて読みたい

【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…

ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ

私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。

あわせて読みたい

【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…

在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。

あわせて読みたい

【民主主義】占領下の沖縄での衝撃の実話「サンマ裁判」で、魚売りのおばぁの訴えがアメリカをひっかき…

戦後の沖縄で、魚売りのおばぁが起こした「サンマ裁判」は、様々な人が絡む大きな流れを生み出し、最終的に沖縄返還のきっかけともなった。そんな「サンマ裁判」を描く映画『サンマデモクラシー』から、民主主義のあり方と、今も沖縄に残り続ける問題について考える

あわせて読みたい

【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ

「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ

あわせて読みたい

【残念】日本の「難民受け入れ」の現実に衝撃。こんな「恥ずべき国」に生きているのだと絶望させられる…

日本の「難民認定率」が他の先進国と比べて異常に低いことは知っていた。しかし、日本の「難民」を取り巻く実状がこれほど酷いものだとはまったく知らなかった。日本で育った2人のクルド人難民に焦点を当てる映画『東京クルド』から、日本に住む「難民」の現実を知る

あわせて読みたい

【不正義】正しく行使されない権力こそ真の”悪”である。我々はその現実にどう立ち向かうべきだろうか:…

権力を持つ者のタガが外れてしまえば、市民は為す術がない。そんな状況に置かれた時、私たちにはどんな選択肢があるだろうか?白人警官が黒人を脅して殺害した、50年前の実際の事件をモチーフにした映画『デトロイト』から、「権力による不正義」の恐ろしさを知る

あわせて読みたい

【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える

どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える

あわせて読みたい

【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る

「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生

あわせて読みたい

【個性】統合失調症との関わり方を芸人・松本ハウスから学ぶ。本人と周囲の人間はどう対処すべきか:『…

「統合失調症だからといって病気だとは捉えず、ただの個性だと思う」と話す松本キックは、相方・ハウス加賀谷とどう接したか。そしてハウス加賀谷は、いかにして病気と向き合ったか。『統合失調症がやってきた』『相方は、統合失調症』から、普遍的な「人間関係の極意」を学ぶ

あわせて読みたい

【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…

「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える

あわせて読みたい

【多様性】神童から引きこもりになり、なんとか脱出したお笑い芸人が望む、誰も責められない社会:『ヒ…

お笑い芸人・髭男爵の山田ルイ53世は、“神童”と呼ばれるほど優秀だったが、“うんこ”をきっかけに6年間引きこもった。『ヒキコモリ漂流記』で彼は、ひきこもりに至ったきっかけ、ひきこもり中の心情、そしてそこからいかに脱出したのかを赤裸々に綴り、「誰にも優しい世界」を望む

あわせて読みたい

【窮屈】日本の生きづらさの元凶は「失敗にツッコむ笑い」。「良し悪し」より「好き嫌い」を語ろう:『…

お笑い芸人・マキタスポーツが、一般社会にも「笑いの作法」が染み出すことで息苦しさが生み出されてしまうと分析する『一億総ツッコミ時代』を元に、「ツッコむ」という振る舞いを止め、「ツッコまれしろ」を持ち、「好き/嫌い」で物事を語るスタンスについて考える

あわせて読みたい

【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…

「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟

あわせて読みたい

【助けて】息苦しい世の中に生きていて、人知れず「傷」を抱えていることを誰か知ってほしいのです:『…

元気で明るくて楽しそうな人ほど「傷」を抱えている。そんな人をたくさん見てきた。様々な理由から「傷」を表に出せない人がいる世の中で、『包帯クラブ』が提示する「見えない傷に包帯を巻く」という具体的な行動は、気休め以上の効果をもたらすかもしれない

あわせて読みたい

【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…

「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する

あわせて読みたい

【リアル】社会の分断の仕組みを”ゾンビ”で学ぶ。「社会派ゾンビ映画」が対立の根源を抉り出す:映画『C…

まさか「ゾンビ映画」が、私たちが生きている現実をここまで活写するとは驚きだった。映画『CURED キュアード』をベースに、「見えない事実」がもたらす恐怖と、立場ごとに正しい主張をしながらも否応なしに「分断」が生まれてしまう状況について知る

あわせて読みたい

【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…

世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ

あわせて読みたい

【葛藤】「多様性を受け入れること」は難しい。映画『アイヌモシリ』で知る、アイデンティティの実際

「アイヌの町」として知られるアイヌコタンの住人は、「アイヌ語を勉強している」という。観光客のイメージに合わせるためだ。映画『アイヌモシリ』から、「伝統」や「文化」の継承者として生きるべきか、自らのアイデンティティを意識せず生きるべきかの葛藤を知る

あわせて読みたい

【実話】正論を振りかざす人が”強い”社会は窮屈だ。映画『すばらしき世界』が描く「正解の曖昧さ」

「SNSなどでの炎上を回避する」という気持ちから「正論を言うに留めよう」という態度がナチュラルになりつつある社会には、全員が全員の首を締め付け合っているような窮屈さを感じてしまう。西川美和『すばらしき世界』から、善悪の境界の曖昧さを体感する

あわせて読みたい

【誠実】地下鉄サリン事件の被害者が荒木浩に密着。「贖罪」とは何かを考えさせる衝撃の映画:『AGANAI…

私には、「謝罪すること」が「誠実」だという感覚がない。むしろ映画『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』では、「謝罪しない誠実さ」が描かれる。被害者側と加害者側の対話から、「謝罪」「贖罪」の意味と、信じているものを諦めさせることの難しさについて書く

あわせて読みたい

【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…

死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ

あわせて読みたい

【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…

2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る

あわせて読みたい

【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた

「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。

あわせて読みたい

【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」

オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く

あわせて読みたい

【情報】日本の社会問題を”祈り”で捉える。市場原理の外にあるべき”歩哨”たる裁き・教育・医療:『日本…

「霊性」というテーマは馴染みが薄いし、胡散臭ささえある。しかし『日本霊性論』では、「霊性とは、人間社会が集団を存続させるために生み出した機能」であると主張する。裁き・教育・医療の変化が鈍い真っ当な理由と、情報感度の薄れた現代人が引き起こす問題を語る

あわせて読みたい

【議論】安楽死のできない日本は「死ぬ権利」を奪っていると思う(合法化を希望している):『安楽死を…

私は、安楽死が合法化されてほしいと思っている。そのためには、人間には「死ぬ権利」があると合意されなければならないだろう。安楽死は時折話題になるが、なかなか議論が深まらない。『安楽死を遂げた日本人』をベースに、安楽死の現状を理解する

あわせて読みたい

【肯定】価値観の違いは受け入れられなくていい。「普通」に馴染めないからこそ見える世界:『君はレフ…

子どもの頃、周りと馴染めない感覚がとても強くて苦労しました。ただし、「普通」から意識的に外れる決断をしたことで、自分が持っている価値観を言葉で下支えすることができたとも感じています。「普通」に馴染めず、自分がダメだと感じてしまう人へ。

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

多様性・ダイバーシティ【本・映画の感想】 | ルシルナ

私は、子どもの頃から周囲と馴染めなかったり、当たり前の感覚に違和感を覚えることが多かったこともあり、ダイバーシティが社会環境に実装されることを常に望んでいます。…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント