目次

はじめに

この記事で取り上げる映画

出演:ジョディ・フォスター, 出演:タハール・ラヒム, 出演:シャイリーン・ウッドリー, 出演:ベネディクト・カンバ-バッチ, 出演:ザッカリー・リーヴァイ, 監督:ケヴィン・マクドナルド

ポチップ

VIDEO

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

「これは真実の物語である(This is a true story.)」という宣言から始まる、制作側の決意に溢れた作品 世界的大ベストセラーが原作である映画の内容について、自分がまったく何も知らなかったことに驚かされた 対立する2人の人間が貫き続ける「信念」が、闇に葬られるはずだった「真実」を暴き出す凄まじい展開 私たちがいかに世界のことを知らないのか痛感させられる、とんでもない作品だ

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

これが実話とは……。映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』が示唆する「アメリカの『正義』」とは?

あわせて読みたい

【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…

実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる

凄まじい映画だ 。これが「実話」であるという事実に、驚かされた 。

もちろん、世界中の様々な国家が、自国の利益や安全のために、倫理的に正しいとは言えない行いをしている現状があることは知っている 。どこまで許容すべきかについては、「国益」と「倫理」を天秤に掛けなければならないわけだが、多くの場合、「国益を守るためには多少の犠牲は仕方ない 」という感覚になるのではないかと思う。

ただしアメリカに対しては、「世界の警察」を自認する「正義の国」ではないのか という気持ちもある。何を以って「正義」とするのかの価値観に違いはあるだろうが、「それはさすがに『正義』とは言えないだろう」と感じる方向には進んでほしくない 。世界中すべての国にそうあってほしいが、アメリカという国にはやはりそれを強く感じてしまう部分がある。

あわせて読みたい

【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…

一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う

だから、この映画で描かれるようなことが起こるのは、やはり残念だとしか言いようがない 。

この記事について少し説明しておこう。普段私は、「私なりのネタバレ基準」に従って、ネタバレを避けて感想を書くようにしている。しかしこの記事では、映画の後半で明かされる「ある事実」に触れようと思う 。それは、「私なりのネタバレ基準」に沿うのなら書くべきではない内容だ。しかし映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で重要なのは、「事実そのもの」よりも「事実の酷さ」である 。「事実そのもの」には触れるが、「事実の酷さ」には触れない。その点については是非、映画を観て実感してほしい。

アメリカは、ラムズフェルド国防長官の指示の元、「9.11の首謀者」として”不当に”拘禁している人物を「拷問」していた 。これが、この映画で明かされる「事実そのもの」である。映画の最後には、こんな表記がなされた。

CIA、国防総省、いかなる機関も拷問の事実を認めず、謝罪もしていない。

あわせて読みたい

【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…

NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る

「事実しか描いていない」という決意を示す、冒頭の宣言

本編が始まる前、スクリーンにはこう表示される 。

これは真実の物語である(This is a true story.)

英語表記まで載せたのには理由がある 。私は、実話を基にした映画を観ることが多いのだが、そういう作品では通常、以下のような表記になることが多い 。

あわせて読みたい

【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか

私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう

事実に基づく物語(a story based on a fact)

私はこれまで映画を観てきて、「This is a true story.」という表記を恐らく目にしたことがない 。英語のニュアンスの違いを正しく理解できるわけではないが、日本語訳でもその違いは明白だろう。「事実に基づく物語」であれば、「フィクションも混じっている」と考えていいはずだ 。フィクションが加わるのには、様々な要因がある。モデルとなった人物の個人情報をぼかすためとか、可能な限りの調査を行ったがどうしても分からない部分を補うためなど、「物語を面白くするため」以外の理由もきっとあるはずだ。

あるいは、きっとこんな理由もあるのだと思う。映画を観た者から「ここが事実と違う」と指摘された時に、「あくまでも『事実に基づく物語』ですからね」と言って切り抜けられるというメリットが 。特に訴訟大国であるアメリカでは、実話をベースに作品を作る場合に、モデルとなった人物本人やその関係者などからのクレームが大きな問題に発展する可能性もあるはずだ。だから、実際にはすべて実話を基に作っていても、「事実に基づく物語」と表記するようなケースもあるのではないか と想像する。

あわせて読みたい

【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実

弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている

さて、そのように考えると、「これは真実の物語である」という宣言の重みが理解できる のではないかと思う。これはつまり、「事実だけで物語を構成している」という宣言であり、ある意味で「国家に対する挑戦」とも言える はずだ。先程引用した通り、アメリカは拷問の事実を認めていない 。そういう中で、「拷問は実際に行われた」と告発する映画を、「これは真実の物語である」という宣言と共に制作する のだ。なかなかの覚悟 だと言っていいと思う。

そしてこの宣言故に、観客は「描かれていることのすべてが事実である 」と理解でき、より強く衝撃を受けることになる。「事実を伝える」という使命感に溢れた1本 というわけだ。

公式HPによると、『モーリタニアン 黒塗りの記録』の制作を熱望したのは、この映画に出演している俳優ベネディクト・カンバーバッチ なのだという。彼が立ち上げた映画制作会社での制作が決定し、当初はプロデューサーに専念するつもりだった。しかし、あまりにも脚本が素晴らしかったため、自らの出演も決めた のだそうだ。

また、監督を務めたケヴィン・マクドナルドは、ドキュメンタリー映画に定評のある人物 だとも書かれている。制作を熱望した俳優の熱意と、ドキュメンタリー映画のプロが撮るフィクション。このような外的情報からも、この映画に込められた「覚悟」みたいなものを感じ取れる のではないかと思う。

あわせて読みたい

【信念】9.11後、「命の値段」を計算した男がいた。映画『WORTH』が描く、その凄絶な2年間(主演:マイ…

9.11テロの後、「被害者の『命の値段』を算出した男」がいたことをご存知だろうか?映画『WORTH』では、「被害者遺族のために貢献したい」と無償で難題と向き合うも、その信念が正しく理解されずに反発や対立を招いてしまった現実が描かれる。実話を基にしているとは思えない、凄まじい物語だ

映画『モーリタニアン』の内容紹介

様々な要因が絡む難しい状況を描く映画ではあるのだが、物語の構造は非常にシンプル である。「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の対立構造 を描きつつ、両者の奮闘が恐るべき真実を明らかにする という展開だ。

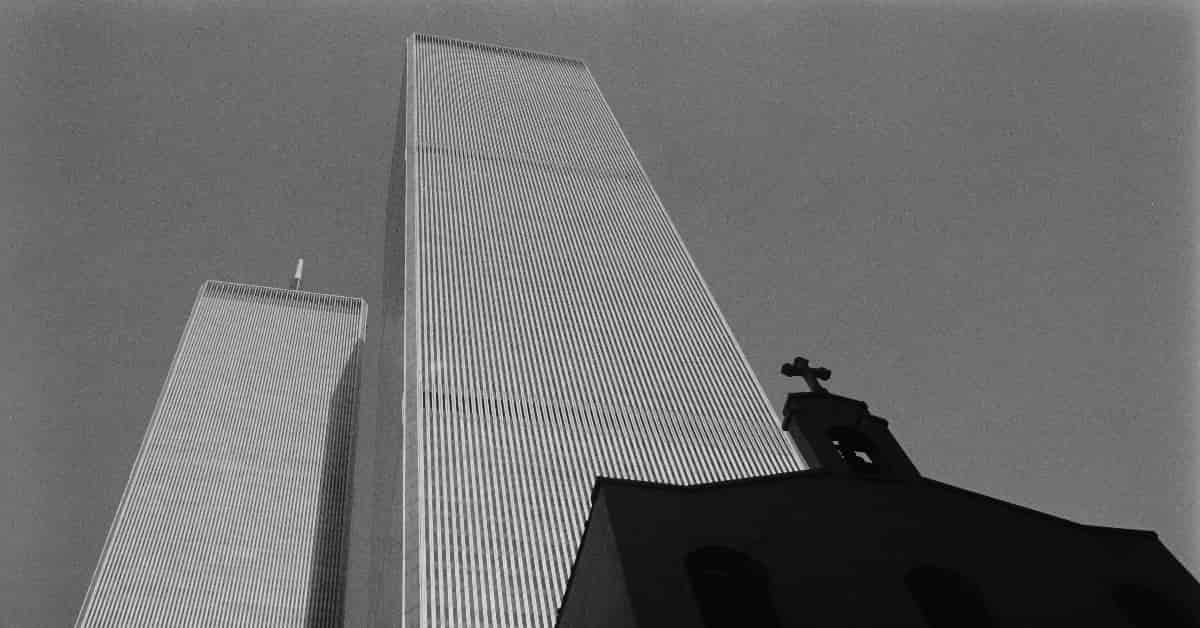

アフリカのモーリタニアン出身のモハメドゥ・スラヒは、キューバにあるグアンタナモ収容所に拘禁されている 。彼は「9.11同時多発テロの首謀者の1人」として疑われたまま 、起訴さえされずに、数年間ただ無為に身柄が拘束されていた。スラヒに関する情報は重要機密であり、彼がキューバにいることを知る者はほとんどいない 。スラヒは、誰が尋ねてくるわけでもない、まったく何の変化もない地獄のような日々 を送っているのだ。

あわせて読みたい

【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実

アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた

人権派弁護士であるナンシーはある日、グアンタナモ収容所に拘束されているモーリタニアン人の存在を知った 。彼女はすぐさまキューバへと向かい、そのままスラヒの弁護士となる。

彼女のスタンスは明快だ 。「仮にスラヒが首謀者の1人だとしても、正当な弁護を受ける権利はある 」。確かにその通りだ。起訴もされていないのに拘束されている状態は「不当な拘禁」と言う他ない。彼女は「人身保護請求」を申請して、地獄でしかないグアンタナモ収容所からスラヒを救い出そうとする。

一方、米軍に所属するスチュアート中佐は、上司からスラヒを起訴するように命じられた 。彼は、9.11でハイジャックされた175便に搭乗していた機長と親友 であり、だからこそ「スラヒを死刑第1号にしろ 」という命令に奮起する。

しかし、いざ起訴のための準備を始めると、スチュアートは不審な点だらけだと気付かされる 。そもそもグアンタナモ基地に残る報告書が矛盾だらけで、しかも日付が削除されている。これでは裁判を成立させられない 。色々調べてみると、報告書の形にまとめる前のメモ書きと言える「MRF(記録用覚書)」が存在する事実を突き止めた。しかし「MRF」の照会をしても、スチュアートにはアクセス権限がないと突っぱねられてしまった のだ。これは何かおかしい ……。

あわせて読みたい

【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』

世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す

スラヒを巡り、「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」が互いの信念に基づいて奮闘を続ける 。そしてその果てに彼らは、アメリカの「恐るべき闇」を暴き出す ことになり……。

映画で描かれる事実について、自分が何も知らなかったことに驚かされた

この映画は、世界中で大ベストセラーとなった1冊の本が元になっている 。それは「スラヒが書き続けた手記 」であり、参考資料としてナンシーに送られ、さらに裁判が始まる前にアメリカで出版された 。2015年のことだ。検閲が入り、一部黒塗りのまま出版された という異常さもあって、世界中でベストセラーとなったそうである。

私は長いこと書店で働いていたが、この本の存在をまったく知らなかった 。それほど話題になった本であれば、少なくとも書店員は知っているべきだろう。おかしいと思って調べてみると、日本ではこの映画の公開に合わせて出版された ことが分かった。日本での映画の公開が2021年のこと。世界的大ベストセラーは6年間も邦訳されなかった というわけだ。

あわせて読みたい

【驚愕】キューバ危機の裏側を描くスパイ映画『クーリエ』。核戦争を回避させた民間人の衝撃の実話:『…

核戦争ギリギリまで進んだ「キューバ危機」。その陰で、世界を救った民間人がいたことをご存知だろうか?実話を元にした映画『クーリエ:最高機密の運び屋』は、ごく普通のセールスマンでありながら、ソ連の膨大な機密情報を盗み出した男の信じがたい奮闘を描き出す

この事実は、とても恥ずかしいことのように感じられる 。何故なら、日本で邦訳されなかったのは間違いなく、「出版しても売れない」と判断されたため だと思うからだ。世界中で大ベストセラーになっている本が「日本では売れない」と判断されているということは、いかに日本人が社会的な問題に関心を持っていないかを浮き彫りにする だろう。

また、スラヒが拘束されていたグアンタナモ収容所についても、国際社会や人権団体からの抗議が相次いでいた という話も知らなかった。映画を観れば、その批判は当然だと感じられる 。アルカイダやテロリストと思われる人物を長期間収容し、司法手続きなど無視して尋問・拷問を行っていた のだから。2009年にオバマ政権が閉鎖を表明したが、今に至るまで閉鎖されてはいない そうだ。この映画を観るまで、そんなニュースに触れた記憶もない。

世界で何が起こっているかは、誰かが報じてくれなければなかなか知りようがない だろう。もちろん、私たち自身が積極的に情報を得ようとしなければならないことも確か ではある。私は新聞を読まないし、ネットメディアなどもあまり見ない。作業用BGMとしてテレビを点けていて、なるべく報道番組を見るようにしている程度だ。「スラヒの手記が世界中でベストセラーになっていること 」も「グアンタナモ収容所での悪行が批判されていること 」も、私が積極的に知ろうとすれば視界に入ったのかもしれない 。それはその通りだ。

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『非常宣言』(ソン・ガンホ主演)は、冒頭から絶望的な「不可能状況」が現出する凄ま…

「飛行中の機内で、致死性の高い自作のウイルスを蔓延させる」という、冒頭から絶体絶命としか言いようがない状況に突き落とされる映画『非常宣言』は、「どうにかなるはずがない」と感じさせる状況から物語を前進させていくえげつなさと、様々に描かれる人間ドラマが見事な作品だ

しかし映画を観ながら、こんな疑念も抱いてしまった。もしかしたら日本のマスコミは、アメリカに忖度して、アメリカに都合の悪い情報をなるべく報じないようにしているのではないか 、と。

この点についてももちろん、先程の本の出版と動揺、「報じたところで国民の関心が得られない」という理由で取り上げないだけかもしれない し、だとすればマスコミの問題ではなく私たちの問題ということになる。

いずれにしても私たちは、「世界のことをまったく知らない」のだともっと自覚する必要がある だろう。もちろん、世界のすべてを知ることなど出来はしない。しかし、積極的な意思を持たなければ何も知ることは出来ないのだと、私たちはもっと意識しなければならない のである。

「アメリカが考える『正義』」に信念を持って抵抗するスチュワートの奮闘

あわせて読みたい

【危機】災害時、「普通の人々」は冷静に、「エリート」はパニックになる。イメージを覆す災害学の知見…

地震やテロなどの大災害において、人々がどう行動するのかを研究する「災害学」。その知見が詰まった『災害ユートピア』は、ステレオタイプなイメージを一変させてくれる。有事の際には市民ではなくエリートこそが暴走する。そしてさらに、災害は様々な社会的な変化も促しもする

物語の舞台は、9.11同時多発テロの記憶がまだまだ鮮明に残る頃のことだ 。だからだろう、映画で描かれる米軍側の人たちは、「新たな9.11を防ぐためなら何をしても許される」という判断基準で動いている ように感じられる。当然、そんな判断が許容されるべきではないはずだ。しかし、9.11同時多発テロは常軌を逸した事態だったし、国防を担う者にとっても凄まじい衝撃だったことだろう。良いか悪いかで言えば圧倒的に悪いと感じるが、しかしそんな判断基準を持たざるを得ないほど近視眼的な発想に囚われていたのだろう とも思う。

そんな状況下で白羽の矢が立てられたスチュワートは、「法に基づいて裁くべき」という真っ当な感覚を持つ人物 だった。上司としては恐らく誤算だっただろう 。上司の目論見は、「テロで親友を殺されたのだから、どんな手を使ってでもスラヒを死刑に追い込んでくれる」というものだったはずだ。しかしスチュワートは、自身の感情やアメリカという国家の思惑よりも、正義と良心を最優先した 。定められた正しい手続きに則って起訴すべきと考えたのだ。

不十分な証拠がいくらあったって、確実な証拠が1つでもなければ無罪放免だ。

あわせて読みたい

【信念】映画『ハマのドン』の主人公、横浜港の顔役・藤木幸夫は、91歳ながら「伝わる言葉」を操る

横浜港を取り仕切る藤木幸夫を追うドキュメンタリー映画『ハマのドン』は、盟友・菅義偉と対立してでもIR進出を防ごうとする91歳の決意が映し出される作品だ。高齢かつほとんど政治家のような立ち位置でありながら、「伝わる言葉」を発する非常に稀有な人物であり、とても興味深かった

残念ながら、そんな「真っ当な感覚」を持つ彼は、当時のアメリカでは「裏切り者」の烙印を押されてしまう 。

スラヒに関わる者の多くは、「スラヒが実際に首謀者の1人かどうかなどどうでもいい」と思っている 。とにかく、何か目に見える「成果」が必要だと考えているだけ なのだ。

そのことは、ある人物がスチュワートに対して、

誰かがその報いを受けなくては。

と詰め寄るシーンからも実感できるだろう。「誰かが」と言っている時点で、「誰でもいい」と思っていることは明白だ と思う。いずれにしてもアメリカとしては、「実際の首謀者じゃなくてもいい、とにかく『9.11の首謀者を処刑した』という事実を発表したい 」と考えているというわけだ。

あわせて読みたい

【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…

「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える

それに対してスチュワートは、

だが、誰でも良いわけではない。

と返す。やはり非常に真っ当だ 。本当に裁かれるべき人物が正しい手続きによって裁かれるべきだと、スチュワートは頑なに自身の考えを揺るがせないのである。

スチュワートはその後、自身の良心に従って米軍を去る のだが、後にある場面でこんな風に語っていた 。

裁判で有罪だと確定したら、自分が死刑を執行したい。

あわせて読みたい

【正義】復讐なんかに意味はない。それでも「この復讐は正しいかもしれない」と思わされる映画:『プロ…

私は基本的に「復讐」を許容できないが、『プロミシング・ヤング・ウーマン』の主人公キャシーの行動は正当化したい。法を犯す明らかにイカれた言動なのだが、その動機は一考の余地がある。何も考えずキャシーを非難していると、矢が自分の方に飛んでくる、恐ろしい作品

彼は当然、「9.11同時多発テロを実行した者」を憎んでいる 。親友を殺されたのだから当然だ。その怒りは、「スラヒを死刑にしろ」と口にしていた他の米軍の者たちよりも強いかもしれない。しかしだからと言って、無関係の人物が裁かれるのはおかしいとも考えている 。これはあまりに当然の感覚に思えるが、9.11直後のアメリカではまったく許容されない のだ。私もそういう社会の風潮に呑み込まれずに生きたいものだと感じたし、スチュワートのような人物こそ正しく評価される社会であってほしい とも思う。

ナンシーの謎めいたスタンス

スチュワートのスタンスは非常にシンプルで分かりやすいと言えるが、弁護士ナンシーのスタンスはなかなか明快とは言い難い 。

あわせて読みたい

【葛藤】正論を振りかざしても、「正しさとは何か」に辿り着けない。「絶対的な正しさ」など存在しない…

「『正しさ』は人によって違う」というのは、私には「当たり前の考え」に感じられるが、この前提さえ共有できない社会に私たちは生きている。映画『由宇子の天秤』は、「誤りが含まれるならすべて間違い」という判断が当たり前になされる社会の「不寛容さ」を切り取っていく

ナンシーがグアンタナモ収容所へとやってきてスラヒの担当になった際、スラヒは「なんで俺なんかのことを弁護するんだ?」と問いただした 。確かにそう聞きたくもなるだろう。なにせスラヒは、「国家から9.11同時多発テロの首謀者の1人と見做されている人物」なのだ。普通なら手を出したくない案件だと思う 。ここでナンシーは、

誰にでも弁護を受ける権利がある。

という言い方をする。確かにそれはその通りだ。しかし、ナンシーと共にスラヒに面会したテリーは疑問を抱く 。テリーは法律事務所の後輩で、当初は通訳としての役割を担う予定だったが、スラヒが拘禁中に英語を習得していたため、通訳として携わる必要はなくなった 。しかしその後もテリーはナンシーと共にスラヒの案件に関わり続ける。

そんなテリーがナンシーに対して、こんな疑問をぶつける場面 があった。

どうして「あなたの無実を信じる」と言ってあげないの?

あわせて読みたい

【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…

「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか

同じ弁護士という仕事をしているテリーにも、ナンシーのスタンスは疑問に感じられた というわけだ。テリーのこの問いに対して、ナンシーは答えを返さなかった。

またこんな場面もある。スラヒと最初に面会した際、彼は2人に母親の電話番号を伝えた 。テリーが電話を掛け、その際のやり取りについてナンシーに伝える。その後ナンシーがテリーに、「どうして彼は母親の電話番号を伝えたと思う? 」と聞く。テリーは「無実だと母親に伝えたかったから? 」と返すのだが、ナンシーの考えは違った。「無実だと訴える母親の声を私たちに聞かせるため 」だというのだ。

このようにナンシーは、徹底して「スラヒが罪を犯したか否か」に言及しない 。テリーに対してこう言い切る場面さえある。

私たちは、拘禁の不当性を証明するだけ。同情は不要。

あわせて読みたい

【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ

ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ

ナンシーはとにかく、「スラヒは不当に拘束されており、それは法に反している」と訴え続けることに徹している のである。

しかし、決してドライなわけではない 。

ナンシーが新聞記者から取材を受ける場面でのこと。記者が、「あなたは『テロ支持者』と言われていますが」と問い掛ける 。世間の人々は、「スラヒがテロの首謀者だ」と決めつけた上で、スラヒの弁護をするナンシーにも批判の矛先を向けている のだ。

あわせて読みたい

【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…

ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない

それに対してナンシーはこんな風に答えて、不敵に笑う 。

レイプ犯の弁護士はレイプ魔とは言われないし、殺人犯の弁護士は殺人犯だとは言われない。それなのにどうして、テロリストの弁護士は『テロ支持者』と言われるんでしょうね?

また、具体的な状況には触れないが、ナンシーがテリーに対して、

疑念を抱いたまま弁護しても勝てない。出ていきなさい。

と言って、担当から外れるように強い口調で命じる場面 もある。

あわせて読みたい

【矛盾】法律の”抜け穴”を衝く驚愕の小説。「ルールを通り抜けたものは善」という発想に潜む罠:『法廷…

完璧なルールは存在し得ない。だからこそ私たちは、矛盾を内包していると理解しながらルールを遵守する必要がある。「ルールを通り抜けたものは善」という”とりあえずの最善解”で社会を回している私たちに、『法廷遊戯』は「世界を支える土台の脆さ」を突きつける

このようなナンシーの言動は、スチュワートのそれと違ってシンプルには捉えにくい 。しかしやはり、総じてスチュワートと同じスタンス だと言っていいだろうと思う。つまり、「法こそすべて 」というわけだ。法律を正しく行使してこそ社会は正常に機能する 。どれだけ特異な状況であろうと、「法」を無視していいことにはならない 。そしてだからこそ彼女は、社会の風潮や批判の声などものともせず、ひたすらに「法」を貫き通すことに専念しているのだ。

だからこそ、

あなたを尊重している。

一人にしたくなくて。

とナンシーがスラヒに語る場面はグッときた 。彼女が意識的に「法」の外側に出たと感じられる場面 だからだ。ナンシーのような人物もまた、社会から正しく評価されてほしい と思う。

あわせて読みたい

【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…

私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す

出演:ジョディ・フォスター, 出演:タハール・ラヒム, 出演:シャイリーン・ウッドリー, 出演:ベネディクト・カンバ-バッチ, 出演:ザッカリー・リーヴァイ, 監督:ケヴィン・マクドナルド

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す

香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す

権力はいかようにでも暴走し得る 。これはアメリカだけの話ではない。日本でも、国家権力の横暴によって個人の権利が踏みにじられた事案は多々存在している 。決して他人事ではない。

「法の遵守」という軸をブレさせないナンシーに、スラヒはすべてを託す 。そんなナンシーの奮闘によってついにスラヒの裁判が実現した 。裁判の冒頭、スラヒはグアンタナモ収容所から遠隔で、裁判所にいる者たちに自身の言葉で語りかける 。その言葉はなかなか感動的だ 。

あわせて読みたい

【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…

環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る

印象的だったのは、

アラビア語では、”自由”と”許し”は同じ言葉だ。

という発言。スラヒの高潔さが滲み出ている と言えるだろう。スチュワートやナンシーのように振る舞うこともなかなか難しいが、それ以上に、壮絶な経験を経たスラヒが、あの場面でこのように言えるという事実に胸を打たれた 。

あわせて読みたい

【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ

ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作

この場を導くのは法だと信じている。だからどんなものであれ、あなたの判決を受け入れます。

凄まじい「事実」が描かれる、凄まじい映画である 。

あわせて読みたい

【絶望】映画『少年たちの時代革命』が描く、香港デモの最中に自殺者を救おうとした若者たちの奮闘

香港の民主化運動の陰で、自殺者を救出しようと立ち上がったボランティア捜索隊が人知れず存在していた。映画『少年たちの時代革命』はそんな実話を基にしており、若者の自殺が急増した香港に様々な葛藤を抱えながら暮らし続ける若者たちのリアルが切り取られる作品だ

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【忌避】小児性愛者から子どもを救え!映画『サウンド・オブ・フリーダム』が描く衝撃の実話(主演:ジ…

映画『サウンド・オブ・フリーダム』は、世界的に大問題となっている「子どもの人身売買」を扱った、実話を基にした物語である。「フィクションとしか思えないようなおとり捜査」を実行に移した主人公の凄まじい奮闘と、「小児性愛者の変態的欲望」の餌食になる悲惨な子どもたちの現実をリアルに描き出していく

あわせて読みたい

【現実】「食」が危ない!映画『フード・インク ポスト・コロナ』が描く、大企業が操る食べ物の罠

映画『フード・インク ポスト・コロナ』は、主にアメリカの事例を取り上げながら、「私たちが直面している『食』はかなり危険な状態にある」と警告する作品だ。「アメリカ人の摂取カロリーの58%を占める」と言われる「超加工食品」の研究はダイエット的な意味でも興味深いし、寡占企業による様々な弊害は私たちにも関係してくるだろう

あわせて読みたい

【解説】映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、凄まじい臨場感で内戦を描き、我々を警告する(…

映画『シビル・ウォー』は、「アメリカで勃発した内戦が長期化し、既に日常になってしまっている」という現実を圧倒的な臨場感で描き出す作品だ。戦争を伝える報道カメラマンを主人公に据え、「戦争そのもの」よりも「誰にどう戦争を伝えるか」に焦点を当てる本作は、様々な葛藤を抱きながら最前線を目指す者たちを切り取っていく

あわせて読みたい

【変異】映画『動物界』は斬新で刺激的な作品だった。我々はまさにこんな”分断社会”に生きている

映画『動物界』では、「奇病によって人間が動物化してしまう」という世界における複雑な人間模様が描き出される。パンデミックを経験した我々には、本作の設定は「単なるSF」には感じられないはずだ。そしてその上で、「『動物化してしまった妻を今も愛している主人公』が見せる実にややこしい感情」が複層的に描かれていて実に興味深い

あわせて読みたい

【絶望】映画『若き見知らぬ者たち』が描くのは”不正解”だが、「じゃあ”正解”って何?」ってなる(監督…

映画『若き見知らぬ者たち』は、「まともな生活が送れなくなった母親の介護」を筆頭に、かなり絶望的な状況に置かれている若者たちを描き出す作品だ。あまりにも不毛で、あまりにも救いがなく、あまりにも辛すぎるその日々は、ついに限界を迎える。そしてその絶望を、磯村勇斗がその凄まじい存在感によって体現していく

あわせて読みたい

【捏造】袴田事件はついに再審での無罪が決定!冤罪の元死刑囚・袴田巌の現在と姉・秀子の奮闘:映画『…

映画『拳と祈り』は、2024年に再審無罪が確定した「袴田事件」の元死刑囚・袴田巌と、そんな弟を献身的にサポートする姉・秀子の日常を中心に、事件や裁判の凄まじい遍歴を追うドキュメンタリーである。日本の司法史上恐らく初めてだろう「前代未聞の状況」にマスコミで唯一関わることになった監督が使命感を持って追い続けた姉弟の記録

あわせて読みたい

【面白い】映画『ラストマイル』は、物流問題をベースに「起こり得るリアル」をポップに突きつける(監…

映画『ラストマイル』は、「物流」という「ネット社会では誰にでも関係し得る社会問題」に斬り込みながら、実に軽妙でポップな雰囲気で展開されるエンタメ作品である。『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界で展開される「シェアード・ユニバース」も話題で、様々な人の関心を広く喚起する作品と言えるだろう

あわせて読みたい

【実話】株仲買人が「イギリスのシンドラー」に。映画『ONE LIFE』が描くユダヤ難民救出(主演:アンソ…

実話を基にした映画『ONE LIFE 奇跡が繋いだ6000の命』は、「イギリスに住むニコラス・ウィントンがチェコのユダヤ人難民を救う」という話であり、仲間と共に669名も救助した知られざる偉業が扱われている。多くの人に知られるべき歴史だと思うし、また、主演を務めたアンソニー・ホプキンスの演技にも圧倒されてしまった

あわせて読みたい

【あらすじ】老夫婦の”穏やかな日常”から核戦争の恐怖を描くアニメ映画『風が吹くとき』の衝撃

一軒家の中だけで展開される老夫婦の日常から「核戦争」の危機をリアルに描き出す映画『風が吹くとき』は、日本では1987年に公開された作品なのだが、今まさに観るべき作品ではないかと。世界的に「核戦争」の可能性が高まっているし、また「いつ起こるか分からない巨大地震」と読み替えても成立する作品で、実に興味深かった

あわせて読みたい

【真相?】映画『マミー』が描く和歌山毒物カレー事件・林眞須美の冤罪の可能性。超面白い!

世間を大騒ぎさせた「和歌山毒物カレー事件」の犯人とされた林眞須美死刑囚は無実かもしれない。映画『マミー』は、そんな可能性を示唆する作品だ。「目撃証言」と「ヒ素の鑑定」が詳細に検証し直され、さらに「保険金詐欺をやっていた」という夫の証言も相まって、証拠的にも感情的にも支持したくなるような驚きの仮説である

あわせて読みたい

【あらすじ】有村架純が保護司を演じた映画『前科者』が抉る、罪を犯した者を待つ「更生」という現実

映画『前科者』は、仮釈放中の元受刑者の更生を手助けするボランティアである「保護司」を中心に据えることで、「元犯罪者をどう受け入れるべきか」「保護司としての葛藤」などを絶妙に描き出す作品。個別の事件への処罰感情はともかく、「社会全体としていかに犯罪を減らしていくか」という観点を忘れるべきではないと私は思っている

あわせて読みたい

【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…

映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた

あわせて読みたい

【悲劇】映画『プリンセス・ダイアナ』『スペンサー』で知る、その凄まじい存在感と王室の窮屈さ

ドキュメンタリー映画『プリンセス・ダイアナ』と映画『スペンサー』は、衝撃的な死を遂げたダイアナ妃の生涯を対照的な形で描き出す作品だ。「過去映像のみ」で構成される非常に挑戦的な『プリンセス・ダイアナ』と、「王室との不和」を正面から描き出す『スペンサー』の2作によって、彼女が歩んだ壮絶な人生が浮き彫りにされる

あわせて読みたい

【幻惑】映画『落下の解剖学』は、「真実は誰かが”決める”しかない」という現実の不安定さを抉る

「ある死」を巡って混沌とする状況をリアルに描き出す映画『落下の解剖学』は、「客観的な真実にはたどり着けない」という困難さを炙り出す作品に感じられた。事故なのか殺人なのか自殺なのか、明確な証拠が存在しない状況下で、憶測を繋ぎ合わせるようにして進行する「裁判」の様子から、「『真実性』の捉えがたさ」がよく理解できる

あわせて読みたい

【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…

上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした

あわせて読みたい

【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…

猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う

あわせて読みたい

【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…

映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う

あわせて読みたい

【赦し】映画『過去負う者』が描く「元犯罪者の更生」から、社会による排除が再犯を生む現実を知る

映画『過去負う者』は、冒頭で「フィクション」だと明示されるにも拘らず、観ながら何度も「ドキュメンタリーだっけ?」と感じさせられるという、実に特異な体験をさせられた作品である。実在する「元犯罪者の更生を支援する団体」を舞台にした物語で、当然それは、私たち一般市民にも無関係ではない話なのだ

あわせて読みたい

【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件

映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった

あわせて読みたい

【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…

映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話

映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ

あわせて読みたい

【評価】映画『ゴジラ-1.0』(山崎貴監督)は面白い!迫力満点の映像と絶妙な人間ドラマ(米アカデミー…

米アカデミー賞で視覚効果賞を受賞した映画『ゴジラ-1.0』(山崎貴監督)は、もちろんそのVFXに圧倒される物語なのだが、「人間ドラマ」をきちんと描いていることも印象的だった。「終戦直後を舞台にする」という、ゴジラを描くには様々な意味でハードルのある設定を見事に活かした、とても見事な作品だ

あわせて読みたい

【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…

クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい

あわせて読みたい

【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…

映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?

あわせて読みたい

【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー

北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった

あわせて読みたい

【衝撃】映画『JFK/新証言』(オリヴァー・ストーン)が描く、ケネディ暗殺の”知られざる陰謀”

映画『JFK/新証言』は、「非公開とされてきた『ケネディ暗殺に関する資料』が公開されたことで明らかになった様々な事実を基に、ケネディ暗殺事件の違和感を積み上げていく作品だ。「明確な証拠によって仮説を検証していく」というスタイルが明快であり、信頼度の高い調査と言えるのではないかと思う

あわせて読みたい

【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…

映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う

あわせて読みたい

【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…

森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である

あわせて読みたい

【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…

実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる

あわせて読みたい

【実話】英国王室衝撃!映画『ロスト・キング』が描く、一般人がリチャード3世の遺骨を発見した話(主演…

500年前に亡くなった王・リチャード3世の遺骨を、一介の会社員女性が発見した。映画『ロスト・キング』は、そんな実話を基にした凄まじい物語である。「リチャード3世の悪評を覆したい!」という動機だけで遺骨探しに邁進する「最強の推し活」は、最終的に英国王室までをも動かした!

あわせて読みたい

【絶望】安倍首相へのヤジが”排除”された衝撃の事件から、日本の民主主義の危機を考える:映画『ヤジと…

映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』が映し出すのは、「政治家にヤジを飛ばしただけで国家権力に制止させられた個人」を巡る凄まじい現実だ。「表現の自由」を威圧的に抑えつけようとする国家の横暴は、まさに「民主主義」の危機を象徴していると言えるだろう。全国民が知るべき、とんでもない事件である

あわせて読みたい

【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…

映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう

あわせて読みたい

【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…

実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる

あわせて読みたい

【現実】我々が食べてる魚は奴隷船が獲ったもの?映画『ゴースト・フリート』が描く驚くべき漁業の問題

私たちは、「奴隷」が獲った魚を食べているのかもしれない。映画『ゴースト・フリート』が描くのは、「拉致され、数十年も遠洋船上に隔離されながら漁をさせられている奴隷」の存在だ。本作は、その信じがたい現実に挑む女性活動家を追うドキュメンタリー映画であり、まさに世界が関心を持つべき問題だと思う

あわせて読みたい

【衝撃】映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想外すぎる着地を見せる普通じゃないドキュメンタリー

国連事務総長だったハマーショルドが乗ったチャーター機が不審な墜落を遂げた事件を、ドキュメンタリー映画監督マッツ・ブリュガーが追う映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想もつかない衝撃の展開を見せる作品だ。全世界を揺るがしかねない驚きの”真実”とは?

あわせて読みたい

【狂気】入管の収容所を隠し撮りした映画『牛久』は、日本の難民受け入れ問題を抉るドキュメンタリー

映画『牛久』は、記録装置の持ち込みが一切禁じられている入管の収容施設に無許可でカメラを持ち込み、そこに収容されている難民申請者の声を隠し撮りした映像で構成された作品だ。日本という国家が、国際標準と照らしていかに酷い振る舞いをしているのかが理解できる衝撃作である

あわせて読みたい

【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか

私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう

あわせて読みたい

【実話】アメリカの有名なシリアルキラーを基にした映画『グッド・ナース』の理解を拒む凄まじさ(主演…

実際に起こった連続殺人事件を基にした映画『グッド・ナース』は、「何が描かれているのか分からない」という不穏さがずっと付きまとう異様な作品だった。「事件そのもの」ではなく、ある2人の人物に焦点が当てられる展開から、人間のあまりに深淵な狂気と葛藤が抉り出されている

あわせて読みたい

【狂気】ホロコーストはなぜ起きた?映画『ヒトラーのための虐殺会議』が描くヴァンゼー会議の真実

映画『ヒトラーのための虐殺会議』は、ホロコーストの計画について話し合われた「ヴァンゼー会議」を描き出す作品だ。唯一1部だけ残った議事録を基に作られた本作は、「ユダヤ人虐殺」をイベントの準備でもしているかのように「理性的」に計画する様を映し出す。その「狂気」に驚かされてしまった。

あわせて読みたい

【絶望】映画『少年たちの時代革命』が描く、香港デモの最中に自殺者を救おうとした若者たちの奮闘

香港の民主化運動の陰で、自殺者を救出しようと立ち上がったボランティア捜索隊が人知れず存在していた。映画『少年たちの時代革命』はそんな実話を基にしており、若者の自殺が急増した香港に様々な葛藤を抱えながら暮らし続ける若者たちのリアルが切り取られる作品だ

あわせて読みたい

【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実

弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている

あわせて読みたい

【抵抗】若者よ、映画『これは君の闘争だ』を見ろ!学校閉鎖に反対する学生運動がブラジルの闇を照らす

映画『これは君の闘争だ』で描かれるのは、厳しい状況に置かれた貧困層の学生たちによる公権力との闘いだ。「貧困層ばかりが通う」とされる公立校が大幅に再編されることを知った学生が高校を占拠して立て籠もる決断に至った背景を、ドキュメンタリー映画とは思えないナレーションで描く異色作

あわせて読みたい

【信念】9.11後、「命の値段」を計算した男がいた。映画『WORTH』が描く、その凄絶な2年間(主演:マイ…

9.11テロの後、「被害者の『命の値段』を算出した男」がいたことをご存知だろうか?映画『WORTH』では、「被害者遺族のために貢献したい」と無償で難題と向き合うも、その信念が正しく理解されずに反発や対立を招いてしまった現実が描かれる。実話を基にしているとは思えない、凄まじい物語だ

あわせて読みたい

【倫理】報道の自由度に関わる「放送法の解釈変更」問題をわかりやすく説明(撤回の真相についても):…

安倍政権下で突然発表された「放送法の解釈変更」が、2023年3月17日に正式に”撤回された”という事実をご存知だろうか?映画『テレビ、沈黙。 放送不可能。Ⅱ』は、その「撤回」に尽力した小西洋之議員に田原総一朗がインタビューする作品だ。多くの人が知るべき事実である

あわせて読みたい

【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!

かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ

あわせて読みたい

【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…

ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?

あわせて読みたい

【真実】田原総一朗✕小泉純一郎!福島原発事故後を生きる我々が知るべき自然エネルギーの可能性:映画『…

田原総一朗が元総理・小泉純一郎にタブー無しで斬り込む映画『放送不可能。「原発、全部ウソだった」』は、「原発推進派だった自分は間違っていたし、騙されていた」と語る小泉純一郎の姿勢が印象的だった。脱原発に舵を切った小泉純一郎が、原発政策のウソに斬り込み、再生可能エネルギーの未来を語る

あわせて読みたい

【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…

「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ

あわせて読みたい

【信念】映画『ハマのドン』の主人公、横浜港の顔役・藤木幸夫は、91歳ながら「伝わる言葉」を操る

横浜港を取り仕切る藤木幸夫を追うドキュメンタリー映画『ハマのドン』は、盟友・菅義偉と対立してでもIR進出を防ごうとする91歳の決意が映し出される作品だ。高齢かつほとんど政治家のような立ち位置でありながら、「伝わる言葉」を発する非常に稀有な人物であり、とても興味深かった

あわせて読みたい

【悲劇】大川小学校はなぜ津波被害に遭ったのか?映画『生きる』が抉る現実と国家賠償請求の虚しさ

東日本大震災において、児童74人、教職員10人死亡という甚大な津波被害を生んだ大川小学校。その被害者遺族が真相究明のために奮闘する姿を追うドキュメンタリー映画『生きる』では、学校の酷い対応、出来れば避けたかった訴訟、下された画期的判決などが描かれ、様々な問題が提起される

あわせて読みたい

【天才】タランティーノ作品ほぼ未見で観た面白ドキュメンタリー。映画に愛された映画オタクのリアル

『パルプ・フィクション』しか監督作品を観たことがないまま、本作『クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男』を観たが、とても面白いドキュメンタリー映画だった。とにかく「撮影現場に笑いが絶えない」ようで、そんな魅力的なモノづくりに関わる者たちの証言から、天才の姿が浮かび上がる

あわせて読みたい

【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る

TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す

あわせて読みたい

【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…

稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる

あわせて読みたい

【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ

ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作

あわせて読みたい

【高卒】就職できる気がしない。韓国のブラック企業の実態をペ・ドゥナ主演『あしたの少女』が抉る

韓国で実際に起こった「事件」を基に作られた映画『あしたの少女』は、公開後に世論が動き、法律の改正案が国会を通過するほどの影響力を及ぼした。学校から実習先をあてがわれた1人の女子高生の運命を軸に描かれる凄まじい現実を、ペ・ドゥナ演じる女刑事が調べ尽くす

あわせて読みたい

【苦悩】「やりがいのある仕事」だから見て見ぬふり?映画『アシスタント』が抉る搾取のリアル

とある映画会社で働く女性の「とある1日」を描く映画『アシスタント』は、「働くことの理不尽さ」が前面に描かれる作品だ。「雑用」に甘んじるしかない彼女の葛藤がリアルに描かれている。しかしそれだけではない。映画の「背景」にあるのは、あまりに悪逆な行為と、大勢による「見て見ぬふり」である

あわせて読みたい

【実話】「更生」とは何かを考えさせられる、演劇『ゴドーを待ちながら』を組み込んだ映画『アプローズ…

売れない舞台役者が、刑務所内で囚人に戯曲『ゴドーを待ちながら』の演技指導を行う映画『アプローズ、アプローズ!』は、その衝撃的なラストが実に印象的だ。しかもこのラストの展開は、実話を基にしている。喝采(アプローズ)を浴びる囚人たちの姿から、「更生」についても考えさせられる作品

あわせて読みたい

【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…

「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う

あわせて読みたい

【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…

「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『非常宣言』(ソン・ガンホ主演)は、冒頭から絶望的な「不可能状況」が現出する凄ま…

「飛行中の機内で、致死性の高い自作のウイルスを蔓延させる」という、冒頭から絶体絶命としか言いようがない状況に突き落とされる映画『非常宣言』は、「どうにかなるはずがない」と感じさせる状況から物語を前進させていくえげつなさと、様々に描かれる人間ドラマが見事な作品だ

あわせて読みたい

【あらすじ】塩田武士『罪の声』が放つ、戦後最大の未解決事件「グリコ・森永事件」の圧倒的”リアル感”

戦後最大の未解決事件である「グリコ・森永事件」では、脅迫に子どもの声が使われていた。私はその事実を、塩田武士『罪の声』という小説を読むまで知らなかった。では、続く疑問はこうだろう。その子どもたちは、今どこでどんな風に生きているのか?その疑問に答える、凄まじい小説だ。

あわせて読みたい

【生還】内戦下のシリアでISISに拘束された男の実話を基にした映画『ある人質』が描く壮絶すぎる現実

実話を基にした映画『ある人質 生還までの398日』は、内戦下のシリアでISISに拘束された男の壮絶な日々が描かれる。「テロリストとは交渉しない」という方針を徹底して貫くデンマーク政府のスタンスに翻弄されつつも、救出のために家族が懸命に奮闘する物語に圧倒される

あわせて読みたい

【誠実】映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』で長期密着した政治家・小川淳也の情熱と信念が凄まじい

政治家・小川淳也に17年間も長期密着した映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』は、誠実であるが故に大成できない1人の悩める政治家のありのままが描かれる。サラリーマン家庭から政治家を目指し、未来の日本を健全にするために奮闘する男の信念と情熱が詰まった1本

あわせて読みたい

【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理

オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ

あわせて読みたい

【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態

ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない

あわせて読みたい

【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す

香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す

あわせて読みたい

【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ

ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『1917』は、ワンカット風の凄まじい撮影手法が「戦場の壮絶な重圧」を見事に体感させる

映画『1917 命をかけた伝令』は、「全編ワンカット風」という凄まじい撮影手法で注目されたが、私は、その撮影手法が「戦場における緊迫感」を見事に増幅させているという点に驚かされた。「物語の中身」と「撮影手法」が素晴らしく合致したとんでもない作品だ

あわせて読みたい

【狂気】アメリカの衝撃の実態。民営刑務所に刑務官として潜入した著者のレポートは国をも動かした:『…

アメリカには「民営刑務所」が存在する。取材のためにその1つに刑務官として潜入した著者が記した『アメリカン・プリズン』は信じがたい描写に溢れた1冊だ。あまりに非人道的な行いがまかり通る狂気の世界と、「民営刑務所」が誕生した歴史的背景を描き出すノンフィクション

あわせて読みたい

【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画

映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい

あわせて読みたい

【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…

遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている

あわせて読みたい

【あらすじ】嵐莉菜主演映画『マイスモールランド』は、日本の難民問題とクルド人の現状、入管の酷さを描く

映画『マイスモールランド』はフィクションではあるが、「日本に住む難民の厳しい現実」をリアルに描き出す作品だ。『東京クルド』『牛久』などのドキュメンタリー映画を観て「知識」としては知っていた「現実」が、当事者にどれほどの苦しみを与えるのか想像させられた

あわせて読みたい

【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語

観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」

あわせて読みたい

【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り

プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品

あわせて読みたい

【異次元】『ハイパーハードボイルドグルメリポート』は本も読め。衝撃すぎるドキュメンタリーだぞ

テレビ東京の上出遼平が作る、“異次元のグルメ番組”である「ハイパーハードボイルドグルメリポート」の書籍化。映像からも異様さが伝わる「激ヤバ地」に赴き、そこに住む者と同じモノを食べるという狂気が凄まじい。私がテレビで見た「ケニアのゴミ山の少年」の話は衝撃的だった

あわせて読みたい

【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実

アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた

あわせて読みたい

【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…

生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」

あわせて読みたい

【対立】パレスチナとイスラエルの「音楽の架け橋」は実在する。映画『クレッシェンド』が描く奇跡の楽団

イスラエルとパレスチナの対立を背景に描く映画『クレッシェンド』は、ストーリーそのものは実話ではないものの、映画の中心となる「パレスチナ人・イスラエル人混合の管弦楽団」は実在する。私たちが生きる世界に残る様々な対立について、その「改善」の可能性を示唆する作品

あわせて読みたい

【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…

ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない

あわせて読みたい

【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』

世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す

あわせて読みたい

【狂気】”友好”のために北朝鮮入りした監督が撮った映画『ザ・レッド・チャペル』が映す平壌の衝撃

倫理的な葛藤を物ともせず、好奇心だけで突き進んでいくドキュメンタリー監督マッツ・ブリュガーが北朝鮮から「出禁」を食らう結果となった『ザ・レッド・チャペル』は、「友好」を表看板に北朝鮮に潜入し、その「日常」と「非日常」を映し出した衝撃作

あわせて読みたい

【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』

2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない

あわせて読みたい

【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…

アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている

あわせて読みたい

【歴史】『大地の子』を凌駕する中国残留孤児の現実。中国から奇跡的に”帰国”した父を城戸久枝が描く:…

文化大革命の最中、国交が成立していなかった中国から自力で帰国した中国残留孤児がいた。その娘である城戸久枝が著した『あの戦争から遠く離れて』は、父の特異な体験を起点に「中国残留孤児」の問題に分け入り、歴史の大きなうねりを個人史として体感させてくれる作品だ

あわせて読みたい

【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…

原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す

あわせて読みたい

【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…

例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す

あわせて読みたい

【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…

映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた

あわせて読みたい

【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ

火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ

あわせて読みたい

【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…

私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す

あわせて読みたい

【驚愕】キューバ危機の裏側を描くスパイ映画『クーリエ』。核戦争を回避させた民間人の衝撃の実話:『…

核戦争ギリギリまで進んだ「キューバ危機」。その陰で、世界を救った民間人がいたことをご存知だろうか?実話を元にした映画『クーリエ:最高機密の運び屋』は、ごく普通のセールスマンでありながら、ソ連の膨大な機密情報を盗み出した男の信じがたい奮闘を描き出す

あわせて読みたい

【日常】難民問題の現状をスマホで撮る映画。タリバンから死刑宣告を受けた監督が家族と逃避行:『ミッ…

アフガニスタンを追われた家族4人が、ヨーロッパまで5600kmの逃避行を3台のスマホで撮影した映画『ミッドナイト・トラベラー』は、「『難民の厳しい現実』を切り取った作品」ではない。「家族アルバム」のような「笑顔溢れる日々」が難民にもあるのだと想像させてくれる

あわせて読みたい

【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?

タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う

あわせて読みたい

【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…

ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ

あわせて読みたい

【悲哀】2度の東京オリンピックに翻弄された都営アパートから「公共の利益」と「個人の権利」を考える:…

1964年の東京オリンピックを機に建設された「都営霞ケ丘アパート」は、東京オリンピック2020を理由に解体が決まり、長年住み続けた高齢の住民に退去が告げられた。「公共の利益」と「個人の権利」の狭間で翻弄される人々の姿を淡々と映し出し、静かに「社会の在り方」を問う映画

あわせて読みたい

【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…

在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。

あわせて読みたい

【弾圧】香港デモの象徴的存在デニス・ホーの奮闘の歴史。注目の女性活動家は周庭だけじゃない:映画『…

日本で香港民主化運動が報じられる際は周庭さんが取り上げられることが多いが、香港には彼女よりも前に民主化運動の象徴的存在として認められた人物がいる。映画『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』の主人公であるスター歌手の激動の人生を知る

あわせて読みたい

【勇敢】ユダヤ人を救った杉原千畝を描く映画。日本政府の方針に反しながら信念を貫いた男の生き様

日本政府の方針に逆らってまでユダヤ人のためにビザを発給し続けた外交官を描く映画『杉原千畝』。日本を良くしたいと考えてモスクワを夢見た青年は、何故キャリアを捨てる覚悟で「命のビザ」を発給したのか。困難な状況を前に、いかに決断するかを考えさせられる

あわせて読みたい

【評価】元総理大臣・菅義偉の来歴・政治手腕・疑惑を炙り出す映画。権力を得た「令和おじさん」の素顔…

「地盤・看板・カバン」を持たずに、総理大臣にまで上り詰めた菅義偉を追うドキュメンタリー映画『パンケーキを毒見する』では、その来歴や政治手腕、疑惑などが描かれる。学生団体「ivote」に所属する現役大学生による「若者から政治はどう見えるか」も興味深い

あわせて読みたい

【民主主義】占領下の沖縄での衝撃の実話「サンマ裁判」で、魚売りのおばぁの訴えがアメリカをひっかき…

戦後の沖縄で、魚売りのおばぁが起こした「サンマ裁判」は、様々な人が絡む大きな流れを生み出し、最終的に沖縄返還のきっかけともなった。そんな「サンマ裁判」を描く映画『サンマデモクラシー』から、民主主義のあり方と、今も沖縄に残り続ける問題について考える

あわせて読みたい

【葛藤】正義とは何かを突きつける戦争映画。80人を救うために1人の少女を殺すボタンを押せるか?:『ア…

「80人の命を救うために、1人の少女の命を奪わなければならない」としたら、あなたはその決断を下せるだろうか?会議室で展開される現代の戦争を描く映画『アイ・イン・ザ・スカイ』から、「誤った問い」に答えを出さなければならない極限状況での葛藤を理解する

あわせて読みたい

【残念】日本の「難民受け入れ」の現実に衝撃。こんな「恥ずべき国」に生きているのだと絶望させられる…

日本の「難民認定率」が他の先進国と比べて異常に低いことは知っていた。しかし、日本の「難民」を取り巻く実状がこれほど酷いものだとはまったく知らなかった。日本で育った2人のクルド人難民に焦点を当てる映画『東京クルド』から、日本に住む「難民」の現実を知る

あわせて読みたい

【危険】遺伝子組換え作物の問題点と、「食の安全」を守るために我々ができることを正しく理解しよう:…

映画『食の安全を守る人々』では、世界的バイオ企業「モンサント社」が作る除草剤「ラウンドアップ」の問題を中心に、「食の安全」の現状が映し出される。遺伝子組み換え作物や輸入作物の残留農薬など、我々が口にしているものの「実態」を理解しよう

あわせて読みたい

【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る

地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する

あわせて読みたい

【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死

映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る

あわせて読みたい

【書評】奇跡の”国家”「ソマリランド」に高野秀行が潜入。崩壊国家・ソマリア内で唯一平和を保つ衝撃の”…

日本の「戦国時代」さながらの内戦状態にあるソマリア共和国内部に、十数年に渡り奇跡のように平和を維持している”未承認国家”が存在する。辺境作家・高野秀行の『謎の独立国家ソマリランド』から、「ソマリランド」の理解が難しい理由と、「奇跡のような民主主義」を知る

あわせて読みたい

【真実】ホロコーストが裁判で争われた衝撃の実話が映画化。”明らかな虚偽”にどう立ち向かうべきか:『…

「ホロコーストが起こったか否か」が、なんとイギリスの裁判で争われたことがある。その衝撃の実話を元にした『否定と肯定』では、「真実とは何か?」「情報をどう信じるべきか?」が問われる。「フェイクニュース」という言葉が当たり前に使われる世界に生きているからこそ知っておくべき事実

あわせて読みたい

【想像力】「知らなかったから仕方ない」で済ませていいのか?第二の「光州事件」は今もどこかで起きて…

「心地いい情報」だけに浸り、「知るべきことを知らなくても恥ずかしくない世の中」を生きてしまっている私たちは、世界で何が起こっているのかあまりに知らない。「光州事件」を描く映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』から、世界の見方を考える

あわせて読みたい

【驚愕】正義は、人間の尊厳を奪わずに貫かれるべきだ。独裁政権を打倒した韓国の民衆の奮闘を描く映画…

たった30年前の韓国で、これほど恐ろしい出来事が起こっていたとは。「正義の実現」のために苛烈な「スパイ狩り」を行う秘密警察の横暴をきっかけに民主化運動が激化し、独裁政権が打倒された史実を描く『1987、ある闘いの真実』から、「正義」について考える

あわせて読みたい

【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…

「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える

あわせて読みたい

【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う

「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた

あわせて読みたい

【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…

NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る

あわせて読みたい

【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…

『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る

あわせて読みたい

【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…

現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る

あわせて読みたい

【絶望】権力の濫用を止めるのは我々だ。映画『新聞記者』から「ソフトな独裁国家・日本」の今を知る

私個人は、「ビジョンの達成」のためなら「ソフトな独裁」を許容する。しかし今の日本は、そもそも「ビジョン」などなく、「ソフトな独裁状態」だけが続いていると感じた。映画『新聞記者』をベースに、私たちがどれだけ絶望的な国に生きているのかを理解する

あわせて読みたい

【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…

歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る

あわせて読みたい

【権利】「難民だから支援すべき」じゃない。誰でも最低限の安全が確保できる世界であるべきだ:映画『…

難民申請中の少年が、国籍だけを理由にチェスの大会への出場でが危ぶまれる。そんな実際に起こった出来事を基にした『ファヒム パリが見た奇跡』は実に素晴らしい映画だが、賞賛すべきではない。「才能が無くても安全は担保されるべき」と考えるきっかけになる映画

あわせて読みたい

【勇敢】後悔しない生き方のために”間違い”を犯せるか?法に背いてでも正義を貫いた女性の生き様:映画…

国の諜報機関の職員でありながら、「イラク戦争を正当化する」という巨大な策略を知り、守秘義務違反をおかしてまで真実を明らかにしようとした実在の女性を描く映画『オフィシャル・シークレット』から、「法を守る」こと以上に重要な生き方の指針を学ぶ

あわせて読みたい

【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…

「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える

あわせて読みたい

【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…

金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る

あわせて読みたい

【危機】遺伝子組み換え作物の危険性を指摘。バイオ企業「モンサント社」の実態を暴く衝撃の映画:映画…

「遺伝子組み換え作物が危険かどうか」以上に注目すべきは、「モンサント社の除草剤を摂取して大丈夫か」である。種子を独占的に販売し、農家を借金まみれにし、世界中の作物の多様性を失わせようとしている現状を、映画「モンサントの不自然な食べもの」から知る

あわせて読みたい

【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…

一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う

あわせて読みたい

【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた

「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。

あわせて読みたい

【無知】メディアの問題の本質は?「報道の限界」と「情報の受け取り方」を独裁政治の現実から知る:『…

メディアは確かに「事実」を報じている。しかし、報道に乗らない情報まで含めなければ、本当の意味で世の中を理解することは難しいと、『こうして世界は誤解する』は教えてくれる。アラブ諸国での取材の現実から、報道の「限界」と「受け取り方」を学ぶ

あわせて読みたい

【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…

こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。

あわせて読みたい

【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…

日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書

あわせて読みたい

【議論】安楽死のできない日本は「死ぬ権利」を奪っていると思う(合法化を希望している):『安楽死を…

私は、安楽死が合法化されてほしいと思っている。そのためには、人間には「死ぬ権利」があると合意されなければならないだろう。安楽死は時折話題になるが、なかなか議論が深まらない。『安楽死を遂げた日本人』をベースに、安楽死の現状を理解する

あわせて読みたい

【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…

三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

戦争・世界情勢【本・映画の感想】 | ルシルナ

日本に生きているとなかなか実感できませんが、常に世界のどこかで戦争が起こっており、なくなることはありません。また、テロや独裁政権など、世界を取り巻く情勢は様々で…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント