目次

はじめに

この記事で取り上げる映画

出演:ベネディクト・カンバーバッチ, 出演:メラーブ・ニニッゼ, 出演:レイチェル・ブロズナハン, 出演:ジェシー・バックリー, Writer:トム・オコナー, 監督:ドミニク・クック

¥2,000 (2022/06/15 20:44時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

- 信じがたいことに、「キューバ危機」を止めたのは民間人だった

- 彼と同じ立場に立たされた時、同じように決断・行動できるだろうか?

- 今この世界のどこかにもきっと、グレヴィルのように壮絶な現実に人知れず立ち向かっている人がいるのだと思う

私たちが「キューバ危機が回避された世界」を生きられるのは、間違いなく彼のお陰だ

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

キューバ危機を背景に、1人の民間人が、大げさではなく「世界を救った」信じがたい実話に驚かされる映画『クーリエ:最高機密の運び屋』

あわせて読みたい

【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』

2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない

元々歴史に詳しくない人間なので、ただ私が知らなかっただけかもしれないが、「キューバ危機」という歴史上でも相当大きな出来事の裏で、1人の民間人が世界を救うために極限の奮闘をしていたという事実に驚かされてしまった。

「個人の決断が世界の命運を左右する」という点だけ捉えれば、まさに「セカイ系」としか言いようがない状況だ。一民間人に過ぎない人物が、ソ連から持ち出した機密情報はなんと5000を超え、「史上最も価値のある情報」とまで言われている。普通に考えれば、少し前まで「一般市民」でしかなかった人物が背負えるようなものではない。彼が与えられた任務を見事に全うしてくれたお陰で、私たちは「キューバ危機が回避された世界」に生きていられるのである。

偶然とはいえ、歴史の裏舞台で暗躍することになってしまった民間人の奮闘を、ベネディクト・カンバーバッチが演じる見事な作品だ。

映画『クーリエ:最高機密の運び屋』の内容紹介

あわせて読みたい

【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…

原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す

物語は、モスクワを訪れたアメリカ人観光客が、見知らぬ人物から「これをアメリカ大使館に届けてくれ」とメッセージを託されるところから始まる。

その情報は、アメリカのCIAに届いた。CIAに所属するヘレンがイギリスのMI6を訪れ、協力を要請する。アメリカ人観光客にメッセージを託した人物は、モスクワ科学委員会の高官オレグ・ペンコフスキーだった。彼はGRU(ソ連軍参謀本部情報総局)の大佐でもあり、ソ連の核兵器の状況にも詳しい。そして、「フルシチョフのような衝動的な人物が核のボタンを持っていることに対する危機感」から、ソ連の核開発の情報を西側に伝えたいと希望している。

CIAにはそれまで、ポポフ少佐という情報提供者がいたのだが、連絡が取れなくなっていた。CIAの預かり知らぬことではあるが、彼はスパイだとバレて処刑されてしまっていたのだ。そんなこともあり、CIAはMI6と連携して動くことを提案する。

MI6はさっそくペンコフスキーと接触しようと考えるのだが、ヘレンが待ったを掛けた。我々のような”プロ”ではなく、大使館とは無関係で、KGBに注目されるはずのない人物に任せる方がいいのではないか、と考えたのだ。

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『非常宣言』(ソン・ガンホ主演)は、冒頭から絶望的な「不可能状況」が現出する凄ま…

「飛行中の機内で、致死性の高い自作のウイルスを蔓延させる」という、冒頭から絶体絶命としか言いようがない状況に突き落とされる映画『非常宣言』は、「どうにかなるはずがない」と感じさせる状況から物語を前進させていくえげつなさと、様々に描かれる人間ドラマが見事な作品だ

この提案が、1人の民間人の命運を左右することとなる。

グレヴィル・ウィンは、わざとゴルフに負けて商談を成立させ、そのことを妻に愚痴る、どこにでもいるようなセールスマンだった。しかしある日そんな彼の元に、官公庁の人間を装ってCIAとMI6が接触してくる。そしてグレヴィルは、スパイの打診を受けることとなった。ただし、具体的なミッションは知らされていない。「知らない方が身のため」と言うのだ。グレヴィルが求められたことはただ1つ、「ソ連に赴き、いつも通りセールスを切り開け」である。

状況は諜報機関によって整えられていた。グレヴィルがソ連の科学委員会で商談のためのプレゼンをすると、ペンコフスキーが話しかけてきたのだ。どうやら、諜報機関の面々から渡されたタイピンを見て判断したようである。こうして2人は自然な成り行きで接触を果たし、その後ペンコフスキーは疑われずに渡英を果たす。ここからは諜報機関の仕事であり、ペンコフスキーをイギリスに連れてきた時点でグレヴィルの仕事は終わり……のはずだった。

あわせて読みたい

【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…

NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る

どうやらグレヴィルはペンコフスキーから気に入られたようだ。彼の知らないところで、ペンコフスキーが盗み出した機密情報をグレヴィルに持ち帰ってほしいという話になっていた。もちろんグレヴィルは、そんな重責を担えないと固辞する。しかしそのやり取りの中で、ヘレンから「4分前警告は嘘よ」と聞かされた。

核兵器が発射される4分前に警告がなされる、と言われている。けど、あなたの職場から自宅までどんなに急いでも10分。だから奥さんは家のシェルターに、子どもは学校のシェルターに逃げることになる。設計図を見たけど、どちらも核兵器に耐えられるような構造じゃない。

あなたは、繋がらない電話をずっと掛け続けるか、あるいは「この事態を回避できるチャンスがあった」と悔やむか。

要するに、「あなたが今ここで下りたら、核戦争が起こるかもしれない。そうなった時、あなたは後悔せずにいられる?」と聞いているのだ。グレヴィルは当然「脅すのか」と言って憤慨するが、最終的にはその役割を引き受ける決断をする。

民間人に課すにはあまりに重い責任をグレヴィルが見事全うしたことで、ソ連がキューバに核兵器の発射場を建設しようとしている事実が判明する。世界中が核戦争の危機を実感して緊張する中、ペンコフスキーとグレヴィルが命懸けで持ち出した情報によって「キューバ危機」はすんでのところで回避されるのだが……。

あわせて読みたい

【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…

「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか

映画『クーリエ:最高機密の運び屋』の感想

全体的には非常にシリアスな物語なのだが、状況的に許容されるだろう場面では、可能な限り明るい雰囲気で描きだそうとしているので、硬軟のバランスが良い映画だと感じた。特に劇中で流れる音楽は非常にポップだ。とにかく緊迫感溢れる作品だが、張り詰めっぱなしというわけでもなく、気軽に観ても楽しめる映画と言えるだろう。

映画を観ながら様々なことを考えさせられたが、何よりもまず、「同じ立場に立たされた時、同じような決断・行動ができるだろうか?」と感じてしまった。特にグレヴィルが、

今こそ僕を利用しろ。

と口にしてからの展開は圧巻だったと思う。そこに至るまでの流れは「成り行き」のようなものであり、グレヴィル自身の決断はさほど多くなかったと言っていいだろう。「脅すのか」と口にした場面でも、その時点ではグレヴィルのリスクはさほど大きくないと思えたはずだ。「何が起こるか分からないから怖い」という恐怖心は当然あっただろうが、その後の展開と比べると、決断のレベルはまだまだ浅いだろう。

あわせて読みたい

【勇敢】後悔しない生き方のために”間違い”を犯せるか?法に背いてでも正義を貫いた女性の生き様:映画…

国の諜報機関の職員でありながら、「イラク戦争を正当化する」という巨大な策略を知り、守秘義務違反をおかしてまで真実を明らかにしようとした実在の女性を描く映画『オフィシャル・シークレット』から、「法を守る」こと以上に重要な生き方の指針を学ぶ

しかし、「今こそ僕を利用しろ」と口にした時は、とてもそんなことが言えるような状況ではなかった。もちろん、彼なりの「必然」があったことは理解できる。しかしやはり、あの場面であんな風に振る舞える自信は私にはない。これが現実に起こったことだという事実には驚かされる。

また、映画を観てこんなことも考えた。今も世界のどこかで、名も知らぬ誰かが、重大な局面を前にして「世界を救う」ような奮闘を続けているのではないか、と。

世界中で、デモ・紛争・戦争などが絶えず起こっている。今も多くの人が、「ロシアが核兵器のボタンを押すのではないか」という緊迫感をひしひしと感じているはずだ。色んな人が様々な形で奮闘しているだろうし、その中には、グレヴィルのように決定的な役割を果たすことになる人物もいるかもしれない。

「個人が世界を救う」で思い出されるのは、数学者アラン・チューリングのことだ。彼は、ドイツの暗号機エニグマを解読する機械を作り出した。そして、解読した情報を基に終戦を早め、結果として1000万人以上を救ったとも言われている。しかし、暗号解読は国家機密であるとして秘匿され、チューリングの功績は長い間知られることがなかった。結局「不名誉な死」を遂げて人生に幕を下ろす形になってしまい、彼の名誉が回復されるまでには長い時間が掛かってしまったのだ。

アラン・チューリングの生涯については、映画『イミテーション・ゲーム』で詳しく描かれている。奇しくも、映画『クーリエ:最高機密の運び屋』と同じく、主演はベネディクト・カンバーバッチだ。

あわせて読みたい

【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死

映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る

グレヴィルも、自身の行動を妻にさえ秘密にしなければならなかった。妻も子どもも、「夫は普通のセールスマン」だとずっと思っていたのである。このことは、「自分の身近にいる人が、グレヴィルのような重責を担っているかもしれない」ということを示唆している。インターネットが発達した現代であれば、遠い国の戦争に終結に、自分の身近な人間が携わっている可能性は以前よりも格段に高いと言っていいだろう。

私たちは、そういう想像力を常に持ち続けなければならないと思う。

ちなみに、映画全体がコミカルに描かれる一例として、「夫が自身の行動を妻にも秘密にしなければならなかった」ことによって浮気を疑われる場面を挙げておこう。実はグレヴィルは以前に浮気がバレたことがあり、妻は夫の「いつもと違う変化」を「浮気」ではないかと疑うのだ。グレヴィルとしては、「浮気ではない」と説明したいところだが詳しいことは何も言えない。そして「何も言えない」という事実が余計妻の不審を招くという悪循環の中に放り込まれることになり、なかなか苦労するのである。

グレヴィルが直面する「非日常」と「日常」の落差には驚かされるが、観客としては「面白い」と感じられる部分だろう。

あわせて読みたい

【感想】映画『先生、私の隣に座っていただけませんか?』は、「リアル」と「漫画」の境界の消失が絶妙

映画『先生、私の隣に座っていただけませんか?』は、「マンガ家夫婦の不倫」という設定を非常に上手く活かしながら、「何がホントで何かウソなのかはっきりしないドキドキ感」を味わわせてくれる作品だ。黒木華・柄本佑の演技も絶妙で、良い映画を観たなぁと感じました

出演:ベネディクト・カンバーバッチ, 出演:メラーブ・ニニッゼ, 出演:レイチェル・ブロズナハン, 出演:ジェシー・バックリー, Writer:トム・オコナー, 監督:ドミニク・クック

¥2,000 (2022/06/15 20:47時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…

「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る

役者の演技から、物語の展開まで、ありとあらゆる要素が「凄まじい」としか言いようがない作品だった。この記事では、映画のラストの展開に触れていない。是非映画を観てほしい。映画の評価に「泣けるかどうか」という観点をなるべく持ち込みたくはないのだが、この映画のラストでは涙を流さずにはいられなかった。

グレヴィルが断ったとしても、諜報機関の人間がなんとかしただろう。しかし、ヘレンは”敢えて”「民間人を採用する」という選択をしたのだ。諜報機関の人間では上手くいかなかった可能性もあったのだと思う。もしグレヴィルとペンコフスキーの働きがなければ、「キューバ危機」は回避できなかったかもしれない。改めて、凄い史実だと感じさせられる。

あわせて読みたい

【想像力】「知らなかったから仕方ない」で済ませていいのか?第二の「光州事件」は今もどこかで起きて…

「心地いい情報」だけに浸り、「知るべきことを知らなくても恥ずかしくない世の中」を生きてしまっている私たちは、世界で何が起こっているのかあまりに知らない。「光州事件」を描く映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』から、世界の見方を考える

もしこれが実話を基にしていない物語なら、正直「平凡以下のスパイ映画」でしかないだろう。ジェームズ・ボンドが直面するようなカーチェイスも爆発も何もないのだから。事実だからこそ、この凄まじいまでの衝撃が生まれるのだ。

知られざる史実を伝える驚くべき映画を是非観てほしいと思う。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【忌避】小児性愛者から子どもを救え!映画『サウンド・オブ・フリーダム』が描く衝撃の実話(主演:ジ…

映画『サウンド・オブ・フリーダム』は、世界的に大問題となっている「子どもの人身売買」を扱った、実話を基にした物語である。「フィクションとしか思えないようなおとり捜査」を実行に移した主人公の凄まじい奮闘と、「小児性愛者の変態的欲望」の餌食になる悲惨な子どもたちの現実をリアルに描き出していく

あわせて読みたい

【解説】映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、凄まじい臨場感で内戦を描き、我々を警告する(…

映画『シビル・ウォー』は、「アメリカで勃発した内戦が長期化し、既に日常になってしまっている」という現実を圧倒的な臨場感で描き出す作品だ。戦争を伝える報道カメラマンを主人公に据え、「戦争そのもの」よりも「誰にどう戦争を伝えるか」に焦点を当てる本作は、様々な葛藤を抱きながら最前線を目指す者たちを切り取っていく

あわせて読みたい

【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実

映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた

あわせて読みたい

【実話】株仲買人が「イギリスのシンドラー」に。映画『ONE LIFE』が描くユダヤ難民救出(主演:アンソ…

実話を基にした映画『ONE LIFE 奇跡が繋いだ6000の命』は、「イギリスに住むニコラス・ウィントンがチェコのユダヤ人難民を救う」という話であり、仲間と共に669名も救助した知られざる偉業が扱われている。多くの人に知られるべき歴史だと思うし、また、主演を務めたアンソニー・ホプキンスの演技にも圧倒されてしまった

あわせて読みたい

【あらすじ】杉咲花と安田顕が圧巻!映画『朽ちないサクラ』(原廣利)は「正義の難しさ」を描く(原作…

柚月裕子の同名小説を原作とした映画『朽ちないサクラ』は、とにかく杉咲花と安田顕の演技に圧倒されてしまった作品だ。「トロッコ問題」を連想させる非常に難しい状況を提示することで「正義の難しさ」を描き出す展開も素晴らしいし、主人公・森口泉を演じた杉咲花の「絶望を静かに体現する演技」も見事だった

あわせて読みたい

【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞

映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である

あわせて読みたい

【悲劇】映画『プリンセス・ダイアナ』『スペンサー』で知る、その凄まじい存在感と王室の窮屈さ

ドキュメンタリー映画『プリンセス・ダイアナ』と映画『スペンサー』は、衝撃的な死を遂げたダイアナ妃の生涯を対照的な形で描き出す作品だ。「過去映像のみ」で構成される非常に挑戦的な『プリンセス・ダイアナ』と、「王室との不和」を正面から描き出す『スペンサー』の2作によって、彼女が歩んだ壮絶な人生が浮き彫りにされる

あわせて読みたい

【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ

映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています

あわせて読みたい

【幻惑】映画『落下の解剖学』は、「真実は誰かが”決める”しかない」という現実の不安定さを抉る

「ある死」を巡って混沌とする状況をリアルに描き出す映画『落下の解剖学』は、「客観的な真実にはたどり着けない」という困難さを炙り出す作品に感じられた。事故なのか殺人なのか自殺なのか、明確な証拠が存在しない状況下で、憶測を繋ぎ合わせるようにして進行する「裁判」の様子から、「『真実性』の捉えがたさ」がよく理解できる

あわせて読みたい

【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…

上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした

あわせて読みたい

【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…

猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う

あわせて読みたい

【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…

映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う

あわせて読みたい

【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件

映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった

あわせて読みたい

【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…

映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話

映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ

あわせて読みたい

【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…

映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった

あわせて読みたい

【評価】映画『ゴジラ-1.0』(山崎貴監督)は面白い!迫力満点の映像と絶妙な人間ドラマ(米アカデミー…

米アカデミー賞で視覚効果賞を受賞した映画『ゴジラ-1.0』(山崎貴監督)は、もちろんそのVFXに圧倒される物語なのだが、「人間ドラマ」をきちんと描いていることも印象的だった。「終戦直後を舞台にする」という、ゴジラを描くには様々な意味でハードルのある設定を見事に活かした、とても見事な作品だ

あわせて読みたい

【壮絶】アウシュヴィッツで”人体実験の神メンゲレ”から生き残り、ホロコーストから生還した男の人生:…

映画『メンゲレと私』は、タイトルと内容がそぐわないものの、とても興味深い作品だった。44ヶ月間の収容所生活を生き延び、ホロコーストから生還したダニエル・ハノッホが、少年とは思えない「思考力」を武器に、最低最悪な状況を生き延びた経験をカメラの前で語る。あまりにも壮絶な、信じがたい現実である

あわせて読みたい

【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…

クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい

あわせて読みたい

【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…

映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?

あわせて読みたい

【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた

『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる

あわせて読みたい

【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー

北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった

あわせて読みたい

【衝撃】映画『JFK/新証言』(オリヴァー・ストーン)が描く、ケネディ暗殺の”知られざる陰謀”

映画『JFK/新証言』は、「非公開とされてきた『ケネディ暗殺に関する資料』が公開されたことで明らかになった様々な事実を基に、ケネディ暗殺事件の違和感を積み上げていく作品だ。「明確な証拠によって仮説を検証していく」というスタイルが明快であり、信頼度の高い調査と言えるのではないかと思う

あわせて読みたい

【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…

映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う

あわせて読みたい

【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…

森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である

あわせて読みたい

【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…

実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる

あわせて読みたい

【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる

ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?

あわせて読みたい

【狂気】入管の収容所を隠し撮りした映画『牛久』は、日本の難民受け入れ問題を抉るドキュメンタリー

映画『牛久』は、記録装置の持ち込みが一切禁じられている入管の収容施設に無許可でカメラを持ち込み、そこに収容されている難民申請者の声を隠し撮りした映像で構成された作品だ。日本という国家が、国際標準と照らしていかに酷い振る舞いをしているのかが理解できる衝撃作である

あわせて読みたい

【狂気】ホロコーストはなぜ起きた?映画『ヒトラーのための虐殺会議』が描くヴァンゼー会議の真実

映画『ヒトラーのための虐殺会議』は、ホロコーストの計画について話し合われた「ヴァンゼー会議」を描き出す作品だ。唯一1部だけ残った議事録を基に作られた本作は、「ユダヤ人虐殺」をイベントの準備でもしているかのように「理性的」に計画する様を映し出す。その「狂気」に驚かされてしまった。

あわせて読みたい

【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実

弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている

あわせて読みたい

【抵抗】若者よ、映画『これは君の闘争だ』を見ろ!学校閉鎖に反対する学生運動がブラジルの闇を照らす

映画『これは君の闘争だ』で描かれるのは、厳しい状況に置かれた貧困層の学生たちによる公権力との闘いだ。「貧困層ばかりが通う」とされる公立校が大幅に再編されることを知った学生が高校を占拠して立て籠もる決断に至った背景を、ドキュメンタリー映画とは思えないナレーションで描く異色作

あわせて読みたい

【驚愕】本屋大賞受賞作『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は凄まじい。戦場は人間を”怪物”にする

デビュー作で本屋大賞を受賞した『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は、デビュー作であることを抜きにしても凄まじすぎる、規格外の小説だった。ソ連に実在した「女性狙撃兵」の視点から「独ソ戦」を描く物語は、生死の境でギリギリの葛藤や決断に直面する女性たちのとんでもない生き様を活写する

あわせて読みたい

【信念】9.11後、「命の値段」を計算した男がいた。映画『WORTH』が描く、その凄絶な2年間(主演:マイ…

9.11テロの後、「被害者の『命の値段』を算出した男」がいたことをご存知だろうか?映画『WORTH』では、「被害者遺族のために貢献したい」と無償で難題と向き合うも、その信念が正しく理解されずに反発や対立を招いてしまった現実が描かれる。実話を基にしているとは思えない、凄まじい物語だ

あわせて読みたい

【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…

ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?

あわせて読みたい

【信念】映画『ハマのドン』の主人公、横浜港の顔役・藤木幸夫は、91歳ながら「伝わる言葉」を操る

横浜港を取り仕切る藤木幸夫を追うドキュメンタリー映画『ハマのドン』は、盟友・菅義偉と対立してでもIR進出を防ごうとする91歳の決意が映し出される作品だ。高齢かつほとんど政治家のような立ち位置でありながら、「伝わる言葉」を発する非常に稀有な人物であり、とても興味深かった

あわせて読みたい

【悲劇】大川小学校はなぜ津波被害に遭ったのか?映画『生きる』が抉る現実と国家賠償請求の虚しさ

東日本大震災において、児童74人、教職員10人死亡という甚大な津波被害を生んだ大川小学校。その被害者遺族が真相究明のために奮闘する姿を追うドキュメンタリー映画『生きる』では、学校の酷い対応、出来れば避けたかった訴訟、下された画期的判決などが描かれ、様々な問題が提起される

あわせて読みたい

【天才】タランティーノ作品ほぼ未見で観た面白ドキュメンタリー。映画に愛された映画オタクのリアル

『パルプ・フィクション』しか監督作品を観たことがないまま、本作『クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男』を観たが、とても面白いドキュメンタリー映画だった。とにかく「撮影現場に笑いが絶えない」ようで、そんな魅力的なモノづくりに関わる者たちの証言から、天才の姿が浮かび上がる

あわせて読みたい

【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘

重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー

あわせて読みたい

【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る

TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す

あわせて読みたい

【実話】福島智とその家族を描く映画『桜色の風が咲く』から、指点字誕生秘話と全盲ろうの絶望を知る

「目が見えず、耳も聞こえないのに大学に進学し、後に東京大学の教授になった」という、世界レベルの偉業を成し遂げた福島智。そんな彼の試練に満ちた生い立ちを描く映画『桜色の風が咲く』は、本人の葛藤や努力もさることながら、母親の凄まじい献身の物語でもある

あわせて読みたい

【苦悩】「やりがいのある仕事」だから見て見ぬふり?映画『アシスタント』が抉る搾取のリアル

とある映画会社で働く女性の「とある1日」を描く映画『アシスタント』は、「働くことの理不尽さ」が前面に描かれる作品だ。「雑用」に甘んじるしかない彼女の葛藤がリアルに描かれている。しかしそれだけではない。映画の「背景」にあるのは、あまりに悪逆な行為と、大勢による「見て見ぬふり」である

あわせて読みたい

【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…

「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『非常宣言』(ソン・ガンホ主演)は、冒頭から絶望的な「不可能状況」が現出する凄ま…

「飛行中の機内で、致死性の高い自作のウイルスを蔓延させる」という、冒頭から絶体絶命としか言いようがない状況に突き落とされる映画『非常宣言』は、「どうにかなるはずがない」と感じさせる状況から物語を前進させていくえげつなさと、様々に描かれる人間ドラマが見事な作品だ

あわせて読みたい

【誠実】映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』で長期密着した政治家・小川淳也の情熱と信念が凄まじい

政治家・小川淳也に17年間も長期密着した映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』は、誠実であるが故に大成できない1人の悩める政治家のありのままが描かれる。サラリーマン家庭から政治家を目指し、未来の日本を健全にするために奮闘する男の信念と情熱が詰まった1本

あわせて読みたい

【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態

ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない

あわせて読みたい

【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す

香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『1917』は、ワンカット風の凄まじい撮影手法が「戦場の壮絶な重圧」を見事に体感させる

映画『1917 命をかけた伝令』は、「全編ワンカット風」という凄まじい撮影手法で注目されたが、私は、その撮影手法が「戦場における緊迫感」を見事に増幅させているという点に驚かされた。「物語の中身」と「撮影手法」が素晴らしく合致したとんでもない作品だ

あわせて読みたい

【考察】ヨネダコウ『囀る鳥は羽ばたかない』は、BLの枠組みの中で「歪んだ人間」をリアルに描き出す

2巻までしか読んでいないが、ヨネダコウのマンガ『囀る鳥は羽ばたかない』は、「ヤクザ」「BL」という使い古されたフォーマットを使って、異次元の物語を紡ぎ出す作品だ。BLだが、BLという外枠を脇役にしてしまう矢代という歪んだ男の存在感が凄まじい。

あわせて読みたい

【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作

大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい

あわせて読みたい

【革命】観る将必読。「将棋を観ること」の本質、より面白くなる見方、そして羽生善治の凄さが満載:『…

野球なら「なんで今振らないんだ!」みたいな素人の野次が成立するのに、将棋は「指せなきゃ観てもつまらない」と思われるのは何故か。この疑問を起点に、「将棋を観ること」と「羽生善治の凄さ」に肉薄する『羽生善治と現代』は、「将棋鑑賞」をより面白くしてくれる話が満載

あわせて読みたい

【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画

映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい

あわせて読みたい

【圧巻】150年前に気球で科学と天気予報の歴史を変えた挑戦者を描く映画『イントゥ・ザ・スカイ』

「天気予報」が「占い」と同等に扱われていた1860年代に、気球を使って気象の歴史を切り開いた者たちがいた。映画『イントゥ・ザ・スカイ』は、酸素ボンベ無しで高度1万1000m以上まで辿り着いた科学者と気球操縦士の物語であり、「常識を乗り越える冒険」の素晴らしさを教えてくれる

あわせて読みたい

【思考】戸田真琴、経験も文章もとんでもない。「人生どうしたらいい?」と悩む時に読みたい救いの1冊:…

「AV女優のエッセイ」と聞くと、なかなか手が伸びにくいかもしれないが、戸田真琴『あなたの孤独は美しい』の、あらゆる先入観を吹っ飛ばすほどの文章力には圧倒されるだろう。凄まじい経験と、普通ではない思考を経てAV女優に至った彼女の「生きる指針」は、多くの人の支えになるはずだ

あわせて読みたい

【欠落】映画『オードリー・ヘプバーン』が映し出す大スターの生き方。晩年に至るまで生涯抱いた悲しみ…

映画『オードリー・ヘプバーン』は、世界的大スターの知られざる素顔を切り取るドキュメンタリーだ。戦争による壮絶な飢え、父親の失踪、消えぬ孤独感、偶然がもたらした映画『ローマの休日』のオーディション、ユニセフでの活動など、様々な証言を元に稀代の天才を描き出す

あわせて読みたい

【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…

遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている

あわせて読みたい

【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…

生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」

あわせて読みたい

【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…

ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない

あわせて読みたい

【狂気】”友好”のために北朝鮮入りした監督が撮った映画『ザ・レッド・チャペル』が映す平壌の衝撃

倫理的な葛藤を物ともせず、好奇心だけで突き進んでいくドキュメンタリー監督マッツ・ブリュガーが北朝鮮から「出禁」を食らう結果となった『ザ・レッド・チャペル』は、「友好」を表看板に北朝鮮に潜入し、その「日常」と「非日常」を映し出した衝撃作

あわせて読みたい

【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』

2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない

あわせて読みたい

【超人】NHKによる「JAXAの宇宙飛行士選抜試験」のドキュメント。門外不出の「最強の就活」:『ドキュメ…

難攻不落のJAXAと粘り強い交渉を重ね、門外不出の「最強の就活」を捉えたドキュメンタリーを書籍化した『ドキュメント宇宙飛行士選抜試験』。2021年の13年ぶりの募集も話題になったが、「欠点があってはいけない」という視点で厳しく問われる試験・面接の実情を描き出す

あわせて読みたい

【挑戦】深海に棲む”聖杯”ダイオウイカをNHKが世界初撮影。関わった者が語る奇跡のプロジェクト:『ドキ…

NHK主導で進められた、深海に棲む”聖杯”ダイオウイカの撮影プロジェクト。10年にも及ぶ過酷な挑戦を描いた『ドキュメント 深海の超巨大イカを追え!』は、ほぼ不可能と思われていたプロジェクトをスタートさせ、艱難辛苦の末に見事撮影に成功した者たちの軌跡を描き出す

あわせて読みたい

【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…

アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている

あわせて読みたい

【狂気】日本一将棋に金を使った将棋ファン・団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描く…

SM小説の大家として一時代を築きつつ、将棋に金を注ぎ込みすぎて2億円の借金を抱えた団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描くノンフィクション『赦す人』。虚実が判然としない、嘘だろうと感じてしまうトンデモエピソード満載の異端児が辿った凄まじい生涯

あわせて読みたい

【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…

原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す

あわせて読みたい

【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…

環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る

あわせて読みたい

【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ

火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ

あわせて読みたい

【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…

ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ

あわせて読みたい

【実話】映画『アウシュビッツ・レポート』が描き出す驚愕の史実。世界はいかにホロコーストを知ったのか?

映画『アウシュヴィッツ・レポート』は、アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした実話を基にした作品。2人が持ち出した「アウシュビッツ・レポート」こそが、ホロコーストについて世界が知るきっかけだったのであり、そんな史実をまったく知らなかったことにも驚かされた

あわせて読みたい

【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…

在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。

あわせて読みたい

【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ

「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ

あわせて読みたい

【驚異】信念を貫く勇敢さを、「銃を持たずに戦場に立つ」という形で示した実在の兵士の凄まじさ:映画…

第二次世界大戦で最も過酷な戦場の1つと言われた「前田高地(ハクソー・リッジ)」を、銃を持たずに駆け回り信じがたい功績を残した衛生兵がいた。実在の人物をモデルにした映画『ハクソー・リッジ』から、「戦争の悲惨さ」だけでなく、「信念を貫くことの大事さ」を学ぶ

あわせて読みたい

【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死

映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る

あわせて読みたい

【想像力】「知らなかったから仕方ない」で済ませていいのか?第二の「光州事件」は今もどこかで起きて…

「心地いい情報」だけに浸り、「知るべきことを知らなくても恥ずかしくない世の中」を生きてしまっている私たちは、世界で何が起こっているのかあまりに知らない。「光州事件」を描く映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』から、世界の見方を考える

あわせて読みたい

【驚愕】正義は、人間の尊厳を奪わずに貫かれるべきだ。独裁政権を打倒した韓国の民衆の奮闘を描く映画…

たった30年前の韓国で、これほど恐ろしい出来事が起こっていたとは。「正義の実現」のために苛烈な「スパイ狩り」を行う秘密警察の横暴をきっかけに民主化運動が激化し、独裁政権が打倒された史実を描く『1987、ある闘いの真実』から、「正義」について考える

あわせて読みたい

【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…

ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像

あわせて読みたい

【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…

『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る

あわせて読みたい

【驚愕】ロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」はどう解釈すべきか?沢木耕太郎が真相に迫る:『キャパ…

戦争写真として最も有名なロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」には、「本当に銃撃された瞬間を撮影したものか?」という真贋問題が長く議論されてきた。『キャパの十字架』は、そんな有名な謎に沢木耕太郎が挑み、予想だにしなかった結論を導き出すノンフィクション。「思いがけない解釈」に驚かされるだろう

あわせて読みたい

【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…

どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る

あわせて読みたい

【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…

現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る

あわせて読みたい

【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…

歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る

あわせて読みたい

【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ

350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る

あわせて読みたい

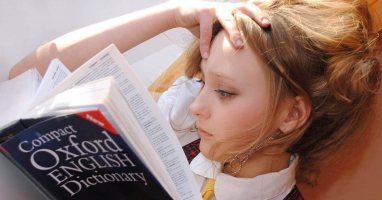

【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…

世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ

あわせて読みたい

【現実】戦争のリアルを”閉じ込めた”映画。第一次世界大戦の英軍を収めたフィルムが描く衝撃:映画『彼…

第一次世界大戦でのイギリス兵を映した膨大な白黒フィルムをカラー化して編集した『彼らは生きていた』は、白黒の映像では実感しにくい「リアルさ」を強く感じられる。そして、「戦争は思ったよりも安易に起こる」「戦争はやはりどこまでも虚しい」と実感できる

あわせて読みたい

【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像

1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

戦争・世界情勢【本・映画の感想】 | ルシルナ

日本に生きているとなかなか実感できませんが、常に世界のどこかで戦争が起こっており、なくなることはありません。また、テロや独裁政権など、世界を取り巻く情勢は様々で…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント