目次

はじめに

この記事で取り上げる本

著:ハリエット・アン・ジェイコブズ, 翻訳:堀越ゆき

¥624 (2022/09/11 19:07時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

この本をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

- 「私なら絶対にそんなことしない」と、「現代の常識」をベースに「奴隷制度」を断罪することの無意味さ

- 日の入らない屋根裏部屋での壮絶な7年間を含めた、著者が自由を手にするまでのあまりに辛い20年間の奮闘

- 愛する我が子に対し「死んだ方がマシ」と感じざるを得ないほどの絶望的な日々

小説だと思われていたのも仕方ないと感じられるほど酷い現実を、当事者が生々しく描き出す衝撃の実話

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

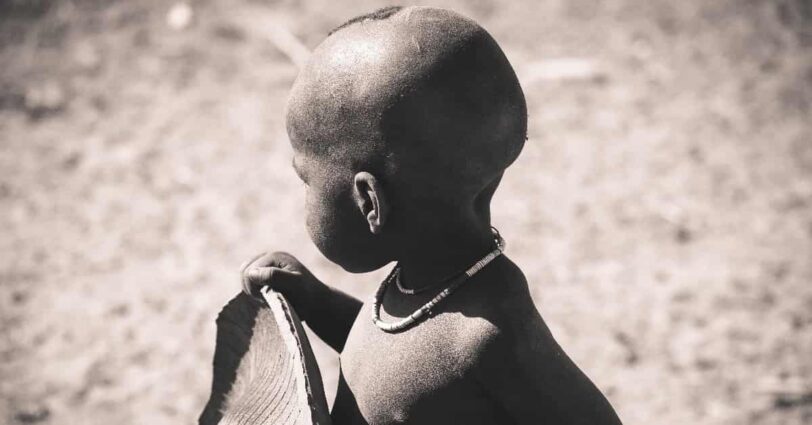

『ある奴隷少女に起こった出来事』は、白人が書いた小説だと思われていた、元奴隷の黒人女性が「アメリカ奴隷制度の現実」を著した凄まじい作品

あわせて読みたい

【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…

ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない

「アメリカには、黒人を奴隷として使役していた時代がある」と聞くと、誰だって「酷い話だ」と感じるはずだ。そして、「どうしてそんな非人間的なことが出来たのか分からない」「私なら絶対にそんなことはしない」と考えるだろう。

しかし、その感覚はちょっと怖いと私は思う。というのもそれは、「奴隷制度に関わっていた人たちが異常だった」という捉え方でしかないからだ。皆がそんな風に考えてしまえば、社会から悲劇がなくなることはないと私は思っている。

「奴隷制度」は、当時のアメリカ南部では「常識」だった。「同時代の多くの人々が『当然』と考えていた仕組み」というわけだ。それは現代の日本で喩えるなら「死刑制度」に近いかもしれない。日本人の多くは、「死刑制度」に嫌悪感を抱いていないと思う。嫌悪感が高ければ、国民から声が上がり、廃止されるはずだからだ。日本人はたぶん、「極悪非道な犯罪者は、死を以って償うべきだ」という発想にさほど違和感を覚えないのだと思う。

しかし現在、世界中の多くの国で死刑制度が廃止されている。先進国で死刑が存在するのは、日本・アメリカ・韓国ぐらいであり、さらに韓国では長年執行されていない。「死刑制度」という常識は、世界全体で見るとかなり少数派だと言えるのだ。

あわせて読みたい

【矛盾】死刑囚を「教誨師」視点で描く映画。理解が及ばない”死刑という現実”が突きつけられる

先進国では数少なくなった「死刑存置国」である日本。社会が人間の命を奪うことを許容する制度は、果たして矛盾なく存在し得るのだろうか?死刑確定囚と対話する教誨師を主人公に、死刑制度の実状をあぶり出す映画『教誨師』から、死刑という現実を理解する

あるいは、「鯨肉を食べること」も欧米からよく非難される。日常の食事に出てくるわけではないので、若い世代ほど鯨肉を食べたことはないと思うが、しかし「鯨肉を食べること」に抵抗を感じることも特にはないだろう。しかし、欧米人からすれば、それは許されないことであるようだ。この感覚も、なかなか日本人には理解できない。さらに、ロブスターやタコを「生きたまま調理すること」が違法になるかもしれないというイギリスのニュースを目にして驚いたこともある。「痛みを感じている」という証拠が集まってきたからだそうだ。実際、ロブスターについては既に、生きたままの調理を禁止している国がいくつかある。

エキサイトニュース

イギリスで、ロブスターやタコなどを生きたまま調理することが違法になる可能性 (2021年7月12日) – エキサ…

イギリスでは今年5月、政府の公式サイトで、全ての動物は意識や感覚を持つ衆生であることを認める条項を動物福祉法に加えることを発表した。しかし、この法案はあくまでも…

どうだろうか。この辺りの感覚も、私たち日本人にはなかなか理解しにくいものだろう。それもこれもすべて、「私たちにとっての常識」と「世界にとっての常識」が異なることによるものなのだ。

だから、「かつてのアメリカ南部の常識」に従って行動していた者たちを、「現代の常識に照らして『酷いことをした』と捉え、非難すること」はフェアではないと私は感じる。

あわせて読みたい

【真実】ホロコーストが裁判で争われた衝撃の実話が映画化。”明らかな虚偽”にどう立ち向かうべきか:『…

「ホロコーストが起こったか否か」が、なんとイギリスの裁判で争われたことがある。その衝撃の実話を元にした『否定と肯定』では、「真実とは何か?」「情報をどう信じるべきか?」が問われる。「フェイクニュース」という言葉が当たり前に使われる世界に生きているからこそ知っておくべき事実

では、「奴隷制度」を知ることは私たちに何をもたらすのだろうか。それは、「『100年後、200年後の人たちから非難されるような言動を、私たち自身も今まさにしてしまっているかもしれない』と想像してみること」である。「赤信号みんなで渡れば怖くない」というよく知られたジョークを使うと、私たちは、「赤信号だと気づかずに、みんなで赤信号を渡っている可能性」が常にあるのだ。

そしてそのような視点を持つために、本書は非常に有益だと言えるだろう。奴隷制度が存在していたアメリカ南部で、実際に奴隷として使役させられていた黒人女性本人が著した、「奴隷制度の現実」を生々しく描写する作品なのだから。

「近年発見された古典」という、特異な形で現れた作品

あわせて読みたい

【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる

ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?

ハリエット・アン・ジェイコブズという無名の著者が、アメリカの古典名作ベストセラー・ランキングで、ディッケンズ、ドストエフスキー、ジェイン・オースティン、マーク・トウェインなどの大作家と、いま熾烈な順位争いを日々繰り広げている、と知ったら、皆さんはどう思われるだろうか。

訳者はこんな風に書いている。ディッケンズやドストエフスキーなどは誰もが知る古典作家だろうが、それら大作家の作品と並んで、ハリエット・アン・ジェイコブズという無名の作家が著した本が、古典作品として注目を集めているというのだ。

現代でも広く読まれている女性作家による女性主人公の名作「ジェイン・エア」(1847年)、「若草物語」(1868年)、「小公女(セーラ)」(1888年)と、本書はほぼ同年代(1861年)の作品である。

あわせて読みたい

【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者…

世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る

150年以上前に執筆された本書『ある奴隷少女に起こった出来事』はしかし、その後長い間その存在が知られることはなかった。

本書は、本国アメリカでも、出版後一世紀以上、完全に忘れ去られていた。出版社の倒産により、結局は自費出版という形で世に出ることになった本書は、出版当時、関係者がまだ存命だったこと、並びに当時の時代背景から、「リンダ・ブレント」なるジェイコブズのペンネームで執筆された。

現在でこそ「古典作品」として注目を浴びる本作だが、執筆当時にはまったく評判にならず、歴史に埋もれてしまっていた。そして、後で触れるが、様々な経緯を経て、「奴隷だった黒人女性が執筆した作品」として再発見され、現在多くの読者を獲得しているのである。本書はその日本語訳というわけだ。

あわせて読みたい

【狂気】稀少本を収集・売買する「愛すべき変人コレクター」の世界と、インターネットによる激変:映画…

広大な本の世界を狩人のように渉猟し、お気に入りの本を異常なまでに偏愛する者たちを描き出す映画『ブックセラーズ』。実在の稀少本コレクターたちが、本への愛を語り、新たな価値を見出し、次世代を教育し、インターネットの脅威にどう立ち向かっているのかを知る

解説を担当した佐藤優は、本書を「ノンフィクション」ではなく「ノンフィクション・ノベル」と捉えている。「著者が晩年に、記憶を掘り起こしながら書いた」「著者の手記という形式で書かれているため、著者側の主張しかなく、悪く書かれている人物側の話を知ることができない」などの理由から、佐藤優は「ノンフィクション」と受け取るのは適切ではないと判断しているわけだ。

しかし一方で、「ノンフィクションではないというわけでもない」とも書いている。分類するとすれば「ノンフィクション・ノベル」だが、ほぼ「ノンフィクション」のようなものである、と言っているのだ。著者の記述で、客観的に調査が可能な事柄については、その後の研究でほぼ事実であることが証明されている。その上で彼女は、当時の心象風景まで可能な限り記述した。読者は基本的に、彼女の感情まで含めて「これが事実だった」と受け取っていいだろうと思う。

奴隷制度や奴隷を描く物語は多く存在する。しかしそれらはどうしても、「白人側の視点」「白人による想像」がベースとなってしまう。奴隷側の視点を、これほどリアルに、これほど的確に知れる機会は、これまで存在しなかったのではないだろうか。だからこそ欧米を中心にベストセラーとなっているのだと思う。

あわせて読みたい

【実話】映画『アウシュビッツ・レポート』が描き出す驚愕の史実。世界はいかにホロコーストを知ったのか?

映画『アウシュヴィッツ・レポート』は、アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした実話を基にした作品。2人が持ち出した「アウシュビッツ・レポート」こそが、ホロコーストについて世界が知るきっかけだったのであり、そんな史実をまったく知らなかったことにも驚かされた

間違いなく「読むべき」と断言できる1冊だ。

著者が本書の中で繰り返す「これは事実なのだ」という訴えと、「事実」だとは信じられていなかった理由

読者よ、わたしが語るこの物語は小説ではないことを、はっきりと言明いたします。わたしの人生に起きた非凡な出来事の中には、信じられないと思われても仕方がないものが存在することは理解しています。それでも、すべての出来事は完全な真実なのです。奴隷制によって引き起こされた悪を、わたしは大げさに書いたわけではありません。むしろ、この描写は事実のほんの断片でしかないのです。

「信じられないと思われても仕方がない」と著者が書くのも理解できる。「奴隷制度」と聞いて、私たちが漠然とイメージする状況を遥かに超える現実が描かれているからだ。「事実は小説よりも奇なり」とは言うものの、私たちはなかなかそんな現実に直面する機会がない。さらに描かれているのは、今から200年近くも前の話なのだ。「こんなことが起こったはずがない」と考えたくなるのも当然だろう。

あわせて読みたい

【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…

在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。

また著者は、こんな受け取られ方についても危惧している。

わたしは注目を求めて、自分の経験を書いたのではありません。それはむしろ逆で、自分の過去について沈黙していられたならば、そのほうが心情的には楽であったでしょう。また、苦労話に同情してもらう意図もありません。しかし、わたしと同様に、いまだ南部で囚われの身である200万人の女性が置かれている状況について、北部の女性にご認識いただきたいと思います。その女性たちは、今もわたしと同様に苦しみ、ほとんどの者がわたしよりずっと大きな苦しみを背負っているのです。

「自分だけの問題だったら沈黙していた」という彼女の気持ちも分かるように思う。現代でも、性的被害を受けた人が、「自分が何をされたのか語ることに苦痛を感じる」という理由で訴えを起こせない状況は存在するが、彼女もまた同じような立場にあったというわけだ。過去の辛い出来事について、なるべく思い出さず、出来ることなら忘れてしまえた方が楽だったかもしれない。しかし彼女は、同じ苦しみの中にいる者たちのことを忘れることができなかった。自分の経験を語ることが、何かプラスに働くかもしれない。そうとでも考えなければ、これほど辛い記憶を呼び覚ますことなど出来なかっただろうと思う。

あわせて読みたい

【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…

アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている

本書を読めば分かるが、とにかく、リンダ(ジェイコブズ)は「人間としての真っ当さ」に溢れている。「奴隷制度」という、鬼畜の所業としか言いようがない世界において、「正しく生きるための権利」を奪われ続けながら、それでも「真っ当さ」を手放すことはなかった。リンダは本書で、自らが犯した「不道徳な行い」についても触れている。しかしそれらは、「奴隷制度に抵抗する」という目的のためだけに行われたのである。

本書を読んで、「もし自分が同じ立場に置かれたとして、彼女と同じように高潔な生き方が出来ただろうか」と考えてしまった。「奴隷制度という大きなものに対して、何の力もなく、ただ権利を奪われ続けてきた黒人女性が、それでも真っ当であり続けようとした」というその姿勢を、私は凄まじいと感じる。私はきっと、彼女のようには生きられなかっただろう。

本書『ある奴隷少女に起こった出来事』は執筆から120年間も忘れ去られていたのだが、その背景には様々な意味で「信じられない」という感覚がつきまとっていた。訳者はこんな風に書いている。

読み書きができないはずの奴隷が書いたとは思えない知的な文章、奴隷所有者による暴力、強姦の横行というショッキングな描写、七年間の屋根裏生活、そして現代日本の読者すらぎょっとする、不埒な医師ノーコム(ドクター・フリント)から逃れるために、十五歳の奴隷少女が下した決断――別の白人紳士の子どもを妊娠する――は、当時の読者にはかなりセンセーショナルであり、奴隷制の実情すら知らない、北部の読者の理解を超えていたため、本書は実話ではなく、「実話の体裁と取る作り話(フィクション)」だと受け止められた。

あわせて読みたい

【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り

プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品

そもそも「奴隷に読み書きができるわけがない」と思われていたし、さらにその中身があまりに想像を絶するようなものだったために、長らく「白人が執筆した小説」だと受け取られていたというわけだ。そのせいでこの作品は、長く注目されることがなかった。

そんな本書に改めて光を当てるきっかけを作ったのが、J・F・イエリンという歴史学者である。イエリン教授は、奴隷解放運動家が遺した古い書簡を読んでいた時にたまたま、ジェイコブズの手紙が挟まれていることに気づいた。彼は元々、「著者不詳のフィクション」として本書を読んでおり、新たに見つかった手紙と文体が同じだと見抜いたのだという。そしてイエリン教授は、「手紙が存在するということは、フィクションだと思われていたこの作品の主人公も、実在した奴隷ではないか」と考えたのである。

これをきっかけに研究が進み、最終的に「ハリエット・アン・ジェイコブズという実在の女性が著した実際の出来事である」ということが1987年に証明された。これにより「再発見された古典作品」として注目が集まり、ベストセラーになったのである。

あわせて読みたい

【信念】9.11後、「命の値段」を計算した男がいた。映画『WORTH』が描く、その凄絶な2年間(主演:マイ…

9.11テロの後、「被害者の『命の値段』を算出した男」がいたことをご存知だろうか?映画『WORTH』では、「被害者遺族のために貢献したい」と無償で難題と向き合うも、その信念が正しく理解されずに反発や対立を招いてしまった現実が描かれる。実話を基にしているとは思えない、凄まじい物語だ

この再発見の過程もまた、凄まじいエピソードだと私は感じた。

本書に記される「奴隷制度の酷さ」

この記事では、リンダ(ジェイコブズ)がどのような経緯を経て、最終的に「自由」を手にするに至ったのか、その詳細には触れない。その驚くべき真実は、是非本書を読んでほしいと思う。しかし、「彼女が『7年間も屋根裏部屋で生活した』という事実」には触れておくべきだろう。彼女は追っ手から身を隠すために、光のまったく差さない窮屈な屋根裏部屋で7年間という途方もない歳月を過ごすことになる。しかも、初めから「7年間で終わる」と分かっていたのならまだしも、彼女は「いつ終わるか分からない」という状況の中で屋根裏部屋での生活を続けなければならなかったのだ。その苦痛は想像に余りあるだろう。

6歳の時に「自分は奴隷なのだ」と認識させられた彼女は、奇跡的に幸運だったある短い期間を除いて、ほぼずっと辛い状況に置かれてきた。その人生は、フィクションだとしたら「リアリティが無い」と感じてしまうほど壮絶だ。強姦の強要とそこから逃れるための起死回生の一手、子どもたちを自由にするために自らを犠牲にする選択、そして追っ手から逃れ続ける日々。ほとんど気の休まらない人生を、それでも彼女は必死に駆け抜けていく。

あわせて読みたい

【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…

実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品

そのような人生を語る中で彼女は、「奴隷制度」の酷さについて、様々に綴っている。

だが、家畜として生まれたすべての人間に、いずれ必ず忍び寄る暗い影が、とうとうわたしに近づいてきたのだ。

奴隷が「家畜」程度の扱いしかされていなかったことが伝わる文章だ。ベジタリアンの人からすれば、私たちが牛や豚などの「家畜」を飼ったり食べたりする行為も酷く映るのかもしれないが、やはり私には、同じ人間の形をした存在を「家畜」扱いできる感覚が想像できずにいる。

もしも、わたしの子どもが、アメリカでいちばん恵まれた奴隷に生まれるのならば、お腹を空かせたアイルランドの貧民に生まれるほうが、一万倍ましに違いない。

あわせて読みたい

【不穏】大友克洋の漫画『童夢』をモデルにした映画『イノセンツ』は、「無邪気な残酷さ」が恐ろしい

映画『イノセンツ』は、何がどう展開するのかまるで分からないまま進んでいく実に奇妙な物語だった。非現実的な設定で描かれるのだが、そのことによって子どもたちの「無邪気な残酷さ」が一層リアルに浮き彫りにされる物語であり、「意図的に大人が排除された構成」もその一助となっている

ヨーロッパの貧民がいかに虐げられているかという話を、わたしはそれまでさんざん聞かされてきた。わたしがそこで出会った人々の大半が、その中でも最も貧しい人々であった。だが、茅葺きの彼らの家を訪ねてみて感じたことは、最もみすぼらしく、無知な者の状況も、アメリカで最も優遇された奴隷よりははるかに良い、ということだった。

これもなかなか凄い表現だ。「ヨーロッパで最もみすぼらしい者」が「アメリカで最も優遇された奴隷」よりも遥かにマシだというのだから。著者が描いた「奴隷制度の現実」が小説だと思われていたのも頷けるだろう。

わたしたちは、やっと奴隷制から逃げてきた。ここは、追手のいない、安全な地であろうこともわかっていた。でもこの世界で、わたしたちは孤独だった。愛するひとは、みんな故郷に置いてきた。悪魔のような奴隷制が、ひとの絆を、残酷に断ち切ってしまったのだ。

あわせて読みたい

【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘

重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー

最終的に彼女は安住の地へとたどり着くのだが、そこでもまだ「奴隷制度の残酷さ」に囚われ続けてしまうというわけだ。20年以上に渡り、「絶望的」としか言いようのない闘いを繰り広げてきた彼女が、最終的に2人の子どもと再会できたことは、まさに「奇跡」としか言いようがない。

あなたの心に正しいと思うものは、それが社会的にどうであれ、その代償がどうであれ、青春の最も楽しい時期の7年間、立つスペースもトイレすらない屋根裏に閉じ込められることになったとしても、つらぬく価値があると、奴隷少女のジェイコブズは証明してみせたのである。

訳者はそう書いている。そう、本書では、「奴隷制度の現実」が描かれているのだが、決して過去の歴史をなぞるだけの作品ではない。リンダの闘いから、「正しさを貫いて生きることの価値」を提示する作品でもあるのだ。

本書に書かれている具体的な内容で、最も心にグサグサ刺さるのは、やはり子どもに関する描写だろう。

あわせて読みたい

【信念】映画『ハマのドン』の主人公、横浜港の顔役・藤木幸夫は、91歳ながら「伝わる言葉」を操る

横浜港を取り仕切る藤木幸夫を追うドキュメンタリー映画『ハマのドン』は、盟友・菅義偉と対立してでもIR進出を防ごうとする91歳の決意が映し出される作品だ。高齢かつほとんど政治家のような立ち位置でありながら、「伝わる言葉」を発する非常に稀有な人物であり、とても興味深かった

子どものそばに横になるとき、この子がご主人に殴りつけられるのを見るよりも、息を引き取るのを見るほうが、わたしにはどんなに耐えやすいかと思った。

この女主人には七人の子がいたが、少女の母親にはたった一人しか子がなかった。そして、その子は永遠にまぶたを閉じようとしていたが、母親はそのとき、わが子をつらいこの世から連れて行ってくださる神に感謝しつづけていた。

「母親が、子ども自身の幸せのために、子どもの死を切に願う」という状況がどれほど異常か、頭では理解できる。しかしやはり、その凄まじさを体感することは難しい。愛して止まない子どもの死を神に祈らざるを得ない状況はまさに地獄だ。

そして、仮に願った通りに子どもが死を迎えたならば、当然それは、別の地獄へと続く道でしかない。

あわせて読みたい

【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…

「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う

子どもたち全員が連れ去られたあと、道で母親に出会った。そのときの狂ったような、ギラギラした目をした彼女の顔が、今でも目に浮かぶ。「いなくなった! 子どもはみんないなくなった! なのに生きろと神はあたしに言うの?」女は、怒りに身を震わせて大声で叫んでいた。わたしにはかける言葉がなかった。こういう出来事は、毎日、いや、毎時間のように起きていた。

また、奴隷雇入れの更新日は年明けと定められていたのだが、年越しを迎える母親のこんな心情についても綴られている。

奴隷の母親にとって、新年は特別な悲しみでいっぱいの季節である。母親は、小屋の冷たい床に座りこみ、翌朝には取り上げられてしまうかもしれない子どもたちの顔を、じっと眺める。夜明けが来る前に、いっそ皆で死んでしまったほうがいい、と何度も考える。奴隷の母親は、制度のために人間の格を下げられ、子ども時代から虐待を受け、愚かにしか見えない生き物かもしれない。けれど、奴隷にも母親の本能があり、母親にしか感じられない苦しみを感じる能力はあるのだ。

あわせて読みたい

【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事

「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である

「家畜」でしかない奴隷の場合、産んだ子どもは売りに出され、離れ離れにさせられてしまう。自らの意志で子どもを手放すのであればともかく、強制的に自分の手から奪われてしまうのだ。その悲しみはどれほど大きなものだろうか。

しかし、奴隷を所有する白人については、次のように書かれている。

フリント婦人は、奴隷に感情が持てるとは、一度も考えたことがなかった。

本当にこの感覚は、私には理解しがたい。少し話はズレるが、以前テレビで害獣駆除がとり上げられていたのだが、その中である猟師が、「猿だけは撃つのに躊躇してしまう」と語っていた。仕草が人間に似ているので、どうしても躊躇いが生じるというのだ。なんとなく理解できる感覚ではないだろうか。

あわせて読みたい

【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ

火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ

猿に対してさえそう感じてしまうのだから、同じ人間に対して、あたかも人間ではないかのような振る舞いを続けられる感覚は私には想像し難い。しかし一方で、「黒人には感情も思考力もない」と考えなければ、「奴隷制度」などという野蛮な仕組みは成立しなかっただろうとも感じる。いずれにせよ、人間の愚かさ・非道さを強く実感させる信じがたい現実であることに変わりはない。

それまで何度も死を願ってきたが、そのときは赤ちゃんが一緒に死なない限り、死にたくなかった。

この仕打ちは相当わたしの身にこたえた。だが、ドクターを呼ぼうと言う周囲に、このまま死なせてほしいと頼んだ。ドクターがそばにいることほど、恐怖を感じるものはなかった。わたしは何とか回復し、子どもたちのためには、死なないでよかった、と思った。十九歳だったが、子どもとわたしを結びつける絆がなければ、死によって自由になれるほうが、わたしにはうれしかった。

あわせて読みたい

【感想】是枝裕和監督映画『怪物』(坂元裕二脚本)が抉る、「『何もしないこと』が生む加害性」

坂元裕二脚本、是枝裕和監督の映画『怪物』は、3つの視点を通して描かれる「日常の何気ない光景」に、思いがけない「加害性」が潜んでいることを炙り出す物語だ。これは間違いなく、私たち自身に関わる話であり、むしろ「自分には関係ない」と考えている人こそが自覚すべき問題だと思う

「奴隷として生きる」というのは、「当たり前のように死を請い願う」ということでもある。「死」こそが唯一の「自由」というわけだ。一方、ジェイコブズはこうも書いている。

鞭で打たれる痛みには耐えられる。でも人間を鞭で叩くという考えには耐えられない。

この指摘は非常に重要だと感じた。確かにその通りだ。まったく次元の違う話ではあるが、私も日常生活の中で似たような思考をする機会がある。相手の行為そのものよりも、「『その行為をしても良い』と考える思考そのもの」に対して強く嫌悪感を抱いてしまうことがあるのだ。そして、そういう感覚を持ち続けたからこそ、彼女は、

まっすぐな生き方がわたしは好きで、言い訳に逃げることは、いつでも気がすすまない。

という強さを発揮できたのかもしれないとも思う。客観的に捉えられる「見た目」の部分がどれほどみすぼらしくても、「せめて『中身』だけは高潔であろう」というスタンスこそが、悲惨すぎる現実に抵抗しつつ奇跡的な結末を迎えるという現実を引き寄せたのだと私は考えたい。

あわせて読みたい

【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作

大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい

「奴隷制度」は当時の「常識」だった

この記事の冒頭で、「奴隷制度は当時の常識だった」という話に触れたが、ここではさらにその点を深めていきたいと思う。

訳者はこんな風に書いている。

本書の登場人物はすべて、現実に存在した私のような普通の人々である。いわゆるアッパーミドルクラス出身の私が、もし当時のアメリカ南部州に生まれていたら、両親も友人も、よろこんで私を「お天気ばかりが続く気候や、鼻をつけた蔦が、家庭の幸せを守ってくれる」(第六章)と信じて奴隷所有者のもとに嫁がせただろう。そして私はすぐにそれに付随する失望に気づき、自尊心の欠如のあまり、奴隷が私をだましているのではないかと猜疑心の虜になり、鍋につばを吐いて回り、嫉妬に狂い、奴隷を鞭打つフリント夫人のようであったかもしれない、と真剣に思う。

あわせて読みたい

【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断

映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく

「その当時のアメリカ南部に生まれていたら、やはり『奴隷制度』に疑問を持つことは難しかったかもしれない」と指摘しているのだ。現代の常識で考えれば、「奴隷制度」に与していた白人は”明らかに”「悪」だと感じられる。しかしだとしても、リアルタイムでそのことに気づけるかはまた別の問題というわけだ。

だからこそ、本書で描かれる、黒人奴隷に対しても真摯で誠実な態度を取り続ける白人の存在に、ホッとさせられる思いがする。決して多くはなかっただろうが、そのような白人も存在したのだ。私も、「常識」が世論を押し流しているように感じられる状況において、安易にその流れに乗るのではなく、自分の判断で決断できる人間でありたいと感じさせられた。

また著者のジェイコブズは、読者に向けて、「『奴隷制度』を理解することの難しさ」について、こんな風に訴えている。

あわせて読みたい

【おすすめ】柚月裕子『慈雨』は、「守るべきもの」と「過去の過ち」の狭間の葛藤から「正義」を考える小説

柚月裕子の小説『慈雨』は、「文庫X」として知られる『殺人犯はそこにいる』で扱われている事件を下敷きにしていると思われる。主人公の元刑事が「16年前に犯してしまったかもしれない過ち」について抱き続けている葛藤にいかに向き合い、どう決断し行動に移すのかの物語

良識ある読者よ、わたしを憐れみ、許してください! あなたは奴隷がどんなものか、おわかりにならない。法律にも慣習にもまったく守られることがなく、法律はあなたを家財のひとつにおとしめ、他人の意思でのみ動かすのだ。あなたは、罠から逃れるため、憎い暴君の魔の手から逃げるために、苦心しきったことはない。主人の足音におびえ、その声に震えたこともない。わたしは間違ったことをした。そのことをわたし以上に理解しているひとはいない。つらく、恥ずかしい記憶は、死を迎えるその日まで、いつまでもわたしから離れないだろう。けれど、人生に起こった出来事を冷静にふりかえってみると、奴隷の女はほかの女と同じ基準で判断されるべきではないと、やはり思うのだ。

だからと言って、幸せな読者のお嬢さん方、憐れで孤独な奴隷少女を、どうぞあまりきびしく判断しないでください。あなたは子ども時代から、ずっと純血が庇護される環境に育ち、愛をむける対象を自由に選べ、「家庭」というものが法に守られているのですから。もしも奴隷制がとっくに廃止されていたなら、こんなわたしだって好きな男性と結婚できただろう。法に守られた家庭を持っていただろう。そして、これから物語るような、つらい告白をしなければならないこともなかっただろう。

本書を読んで、「そんなはずはないだろう」「もっと何か出来たはずだ」と感じる人もいるのかもしれない。個人の感想にケチをつけるつもりなどないのだが、しかし、やはりそれは「想像力の欠如」と言わざるを得ないだろう。

あまりにも信じがたいことが、実際に起こり得る。だからこそ、どれだけ想像の及ばない世界であっても、やはり私たちはその現実を理解しようとすべきだろう。人類はその後も、ホロコーストや9.11同時多発テロなど、本当に起こったとはとても信じられないような現実を経験している。これからもきっと、何度でも起こるだろう。

その時そこで何が起こったのか。私たちはそれをきちんと知り、想像し、その上で、「『常識』に流されるのではない『正しさ』」を生きる努力をすべきだと改めて感じさせられた。

あわせて読みたい

【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画

映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい

著:ハリエット・アン・ジェイコブズ, 翻訳:堀越ゆき

¥624 (2022/09/11 19:10時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…

例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す

本書は、様々な受け取り方ができる作品だと思う。人間はどれほど残虐になれるのか、そして、どれだけ高潔さを保ち続けられるのか。「常識」がいかに人々を過ちへと導くかを理解させてくれるし、正しい振る舞いがどれだけ人の心を打つのかを実感させてもくれる。

あわせて読みたい

【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に

「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた

辛いだけの物語であれば決して勧めはしない。しかし、人が人として生きる上で忘れてはならない「大事な何か」が詰まった作品だと私は思う。

200年前の悲鳴を正しく捉え、「『正しくない常識』にNOを突きつけられる存在でありたい」と感じさせられる作品だ。

あわせて読みたい

【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか

私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう

次におすすめの記事

あわせて読みたい

【尊厳】映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、安楽死をテーマに興味深い問いを突きつける(監督:ペ…

全然期待せずに観た映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、思いがけず面白い作品だった。「安楽死」をテーマにした、ティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーアのほぼ2人芝居といったシンプルな作品だが、そこに通底する「死生観」や、「死生観」の違いによるすれ違いなどが実に見事に描かれていて、強く惹きつけられた

あわせて読みたい

【異常】オンラインゲーム『DayZ』内でドキュメンタリー映画を撮るという狂気的な実験が映す人間模様:…

映画『ニッツ・アイランド』は、「『DayZ(デイジー)』というサバイバル・ゲーム内で撮られたドキュメンタリー映画」という斬新すぎる作品だ。「生き物を殺さない集団」「人殺しを楽しんで行う集団」など、ゲーム内の様々なプレイヤーから話を聞きつつ、「ゲーム内の世界は『リアル』なのか?」という問いにも焦点が当てられる

あわせて読みたい

【忌避】小児性愛者から子どもを救え!映画『サウンド・オブ・フリーダム』が描く衝撃の実話(主演:ジ…

映画『サウンド・オブ・フリーダム』は、世界的に大問題となっている「子どもの人身売買」を扱った、実話を基にした物語である。「フィクションとしか思えないようなおとり捜査」を実行に移した主人公の凄まじい奮闘と、「小児性愛者の変態的欲望」の餌食になる悲惨な子どもたちの現実をリアルに描き出していく

あわせて読みたい

【父親】パキスタン本国では上映禁止の映画『ジョイランド』は、古い価値観に翻弄される家族を描く

映画『ジョイランド』は、本国パキスタンで一時上映禁止とされた作品だが、私たち日本人からすれば「どうして?」と感じるような内容だと思う。「(旧弊な)家族観を否定している」と受け取られたからだろうが、それにしたってやはり理不尽だ。そしてそんな「家族のややこしさ」には、現代日本を生きる我々も共感できるに違いない

あわせて読みたい

【解説】映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、凄まじい臨場感で内戦を描き、我々を警告する(…

映画『シビル・ウォー』は、「アメリカで勃発した内戦が長期化し、既に日常になってしまっている」という現実を圧倒的な臨場感で描き出す作品だ。戦争を伝える報道カメラマンを主人公に据え、「戦争そのもの」よりも「誰にどう戦争を伝えるか」に焦点を当てる本作は、様々な葛藤を抱きながら最前線を目指す者たちを切り取っていく

あわせて読みたい

【絶望】映画『若き見知らぬ者たち』が描くのは”不正解”だが、「じゃあ”正解”って何?」ってなる(監督…

映画『若き見知らぬ者たち』は、「まともな生活が送れなくなった母親の介護」を筆頭に、かなり絶望的な状況に置かれている若者たちを描き出す作品だ。あまりにも不毛で、あまりにも救いがなく、あまりにも辛すぎるその日々は、ついに限界を迎える。そしてその絶望を、磯村勇斗がその凄まじい存在感によって体現していく

あわせて読みたい

【捏造】袴田事件はついに再審での無罪が決定!冤罪の元死刑囚・袴田巌の現在と姉・秀子の奮闘:映画『…

映画『拳と祈り』は、2024年に再審無罪が確定した「袴田事件」の元死刑囚・袴田巌と、そんな弟を献身的にサポートする姉・秀子の日常を中心に、事件や裁判の凄まじい遍歴を追うドキュメンタリーである。日本の司法史上恐らく初めてだろう「前代未聞の状況」にマスコミで唯一関わることになった監督が使命感を持って追い続けた姉弟の記録

あわせて読みたい

【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理

たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける

あわせて読みたい

【孤独】映画『ナミビアの砂漠』は、自由だが居場所がない主人公を演じる河合優実の存在感が圧倒的(監…

映画『ナミビアの砂漠』は、とにかく「河合優実が凄まじい」のひと言に尽きる作品だ。彼女が演じたカナという主人公の「捉えどころの無さ」は絶妙で、一見すると凄まじく「自由」に羽ばたいている感じなのに、実際には全然「自由」には見えないというバランスが見事だった。特段の物語はないのに、137分間惹きつけられてしまうだろう

あわせて読みたい

【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実

映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた

あわせて読みたい

【あらすじ】有村架純が保護司を演じた映画『前科者』が抉る、罪を犯した者を待つ「更生」という現実

映画『前科者』は、仮釈放中の元受刑者の更生を手助けするボランティアである「保護司」を中心に据えることで、「元犯罪者をどう受け入れるべきか」「保護司としての葛藤」などを絶妙に描き出す作品。個別の事件への処罰感情はともかく、「社会全体としていかに犯罪を減らしていくか」という観点を忘れるべきではないと私は思っている

あわせて読みたい

【悲劇】映画『プリンセス・ダイアナ』『スペンサー』で知る、その凄まじい存在感と王室の窮屈さ

ドキュメンタリー映画『プリンセス・ダイアナ』と映画『スペンサー』は、衝撃的な死を遂げたダイアナ妃の生涯を対照的な形で描き出す作品だ。「過去映像のみ」で構成される非常に挑戦的な『プリンセス・ダイアナ』と、「王室との不和」を正面から描き出す『スペンサー』の2作によって、彼女が歩んだ壮絶な人生が浮き彫りにされる

あわせて読みたい

【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件

映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品

あわせて読みたい

【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…

上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした

あわせて読みたい

【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…

猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う

あわせて読みたい

【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…

映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う

あわせて読みたい

【憧憬】「フランク・ザッパ」を知らずに映画『ZAPPA』を観て、「この生き様は最高」だと感じた

「フランク・ザッパ」がミュージシャンであることさえ禄に知らない状態で私が映画『ZAPPA』を観た私は、そのあまりに特異なスタンス・生き様にある種の憧憬を抱かされた。貫きたいと思う強い欲求を真っ直ぐ突き進んだそのシンプルな人生に、とにかくグッときたのだ。さらに、こんな凄い人物を知らなかった自分にも驚かされてしまった

あわせて読みたい

【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件

映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった

あわせて読みたい

【衝撃】ミキ・デザキが映画『主戦場』で示す「慰安婦問題」の実相。歴史修正主義者の発言がヤバすぎ

「慰安婦問題」に真正面から取り組んだ映画『主戦場』は、「『慰安婦問題』の根幹はどこにあるのか?」というその複雑さに焦点を当てていく。この記事では、本作で映し出された様々な情報を元に「慰安婦問題」について整理したものの、結局のところ「解決不可能な問題である」という結論に行き着いてしまった

あわせて読みたい

【実話】田舎暮らし失敗。映画『理想郷』が描く、めんどくさい人間関係が嫌がらせに発展した事件

実話を基にした映画『理想郷』は、「理想の田舎暮らし」が粉微塵に粉砕されていく過程を描く物語である。第一義的には当然、夫妻に嫌がらせを続ける兄弟が悪いのだが、しかしそのように捉えるだけでは何も変わらないだろう。双方の譲れない「価値観」が否応なしに正面衝突する状況で、一体何が「正解」となり得るだろうか?

あわせて読みたい

【狂気】ISISから孫を取り戻せ!映画『”敵”の子どもたち』が描くシリアの凄絶な現実

映画『”敵”の子どもたち』では、私がまったく知らなかった凄まじい現実が描かれる。イスラム過激派「ISIS」に望んで参加した女性の子ども7人を、シリアから救出するために奮闘する祖父パトリシオの物語であり、その最大の障壁がなんと自国のスウェーデン政府なのだる。目眩がするような、イカれた現実がここにある

あわせて読みたい

【問題】映画『国葬の日』が切り取る、安倍元首相の”独裁”が生んだ「政治への関心の無さ」(監督:大島新)

安倍元首相の国葬の1日を追ったドキュメンタリー映画『国葬の日』は、「国葬」をテーマにしながら、実は我々「国民」の方が深堀りされる作品だ。「安倍元首相の国葬」に対する、全国各地の様々な人たちの反応・価値観から、「『ソフトな独裁』を維持する”共犯者”なのではないか」という、我々自身の政治との向き合い方が問われているのである

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話

映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ

あわせて読みたい

【壮絶】アウシュヴィッツで”人体実験の神メンゲレ”から生き残り、ホロコーストから生還した男の人生:…

映画『メンゲレと私』は、タイトルと内容がそぐわないものの、とても興味深い作品だった。44ヶ月間の収容所生活を生き延び、ホロコーストから生還したダニエル・ハノッホが、少年とは思えない「思考力」を武器に、最低最悪な状況を生き延びた経験をカメラの前で語る。あまりにも壮絶な、信じがたい現実である

あわせて読みたい

【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…

映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?

あわせて読みたい

【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー

北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった

あわせて読みたい

【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…

映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う

あわせて読みたい

【狂気】異質なホラー映画『みなに幸あれ』(古川琴音主演)は古い因習に似せた「社会の異様さ」を描く

古川琴音主演映画『みなに幸あれ』は、”シュールさ”さえ感じさせる「異質なホラー映画」だ。「村の因習」というよくあるパターンをベースに据えつつ、そこで展開される異様な状況が、実は「私たちが生きる世界」に対応しているという構成になっている。「お前の物語だからな」と終始突きつけられ続ける作品だ

あわせて読みたい

【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する

映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である

あわせて読みたい

【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…

森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である

あわせて読みたい

【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…

実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる

あわせて読みたい

【実話】英国王室衝撃!映画『ロスト・キング』が描く、一般人がリチャード3世の遺骨を発見した話(主演…

500年前に亡くなった王・リチャード3世の遺骨を、一介の会社員女性が発見した。映画『ロスト・キング』は、そんな実話を基にした凄まじい物語である。「リチャード3世の悪評を覆したい!」という動機だけで遺骨探しに邁進する「最強の推し活」は、最終的に英国王室までをも動かした!

あわせて読みたい

【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…

映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう

あわせて読みたい

【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…

実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる

あわせて読みたい

【現実】我々が食べてる魚は奴隷船が獲ったもの?映画『ゴースト・フリート』が描く驚くべき漁業の問題

私たちは、「奴隷」が獲った魚を食べているのかもしれない。映画『ゴースト・フリート』が描くのは、「拉致され、数十年も遠洋船上に隔離されながら漁をさせられている奴隷」の存在だ。本作は、その信じがたい現実に挑む女性活動家を追うドキュメンタリー映画であり、まさに世界が関心を持つべき問題だと思う

あわせて読みたい

【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる

ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?

あわせて読みたい

【狂気】入管の収容所を隠し撮りした映画『牛久』は、日本の難民受け入れ問題を抉るドキュメンタリー

映画『牛久』は、記録装置の持ち込みが一切禁じられている入管の収容施設に無許可でカメラを持ち込み、そこに収容されている難民申請者の声を隠し撮りした映像で構成された作品だ。日本という国家が、国際標準と照らしていかに酷い振る舞いをしているのかが理解できる衝撃作である

あわせて読みたい

【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか

私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう

あわせて読みたい

【狂気】ホロコーストはなぜ起きた?映画『ヒトラーのための虐殺会議』が描くヴァンゼー会議の真実

映画『ヒトラーのための虐殺会議』は、ホロコーストの計画について話し合われた「ヴァンゼー会議」を描き出す作品だ。唯一1部だけ残った議事録を基に作られた本作は、「ユダヤ人虐殺」をイベントの準備でもしているかのように「理性的」に計画する様を映し出す。その「狂気」に驚かされてしまった。

あわせて読みたい

【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実

弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている

あわせて読みたい

【闘争】映画『あのこと』が描く、中絶が禁止だった時代と、望まぬ妊娠における圧倒的な「男の不在」

中絶が禁止されていた1960年代のフランスを舞台にした映画『あのこと』は、「望まぬ妊娠」をしてしまった秀才の大学生が、「未来を諦めない」ために中絶を目指す姿が描かれる。さらに、誰にも言えずに孤独に奮闘する彼女の姿が「男の不在」を強調する物語でもあり、まさに男が観るべき作品だ

あわせて読みたい

【驚愕】本屋大賞受賞作『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は凄まじい。戦場は人間を”怪物”にする

デビュー作で本屋大賞を受賞した『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は、デビュー作であることを抜きにしても凄まじすぎる、規格外の小説だった。ソ連に実在した「女性狙撃兵」の視点から「独ソ戦」を描く物語は、生死の境でギリギリの葛藤や決断に直面する女性たちのとんでもない生き様を活写する

あわせて読みたい

【信念】9.11後、「命の値段」を計算した男がいた。映画『WORTH』が描く、その凄絶な2年間(主演:マイ…

9.11テロの後、「被害者の『命の値段』を算出した男」がいたことをご存知だろうか?映画『WORTH』では、「被害者遺族のために貢献したい」と無償で難題と向き合うも、その信念が正しく理解されずに反発や対立を招いてしまった現実が描かれる。実話を基にしているとは思えない、凄まじい物語だ

あわせて読みたい

【不穏】大友克洋の漫画『童夢』をモデルにした映画『イノセンツ』は、「無邪気な残酷さ」が恐ろしい

映画『イノセンツ』は、何がどう展開するのかまるで分からないまま進んでいく実に奇妙な物語だった。非現実的な設定で描かれるのだが、そのことによって子どもたちの「無邪気な残酷さ」が一層リアルに浮き彫りにされる物語であり、「意図的に大人が排除された構成」もその一助となっている

あわせて読みたい

【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…

ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?

あわせて読みたい

【信念】映画『ハマのドン』の主人公、横浜港の顔役・藤木幸夫は、91歳ながら「伝わる言葉」を操る

横浜港を取り仕切る藤木幸夫を追うドキュメンタリー映画『ハマのドン』は、盟友・菅義偉と対立してでもIR進出を防ごうとする91歳の決意が映し出される作品だ。高齢かつほとんど政治家のような立ち位置でありながら、「伝わる言葉」を発する非常に稀有な人物であり、とても興味深かった

あわせて読みたい

【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘

重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー

あわせて読みたい

【家族】ゲイの男性が、拘置所を出所した20歳の男性と養子縁組し親子関係になるドキュメンタリー:映画…

「ゲイの男性が、拘置所から出所した20歳の男性と養子縁組し、親子関係になる」という現実を起点にしたドキュメンタリー映画『二十歳の息子』は、奇妙だが実に興味深い作品だ。しばらく何が描かれているのか分からない展開や、「ゲイであること」に焦点が当たらない構成など、随所で「不協和音」が鳴り響く1作

あわせて読みたい

【感想】是枝裕和監督映画『怪物』(坂元裕二脚本)が抉る、「『何もしないこと』が生む加害性」

坂元裕二脚本、是枝裕和監督の映画『怪物』は、3つの視点を通して描かれる「日常の何気ない光景」に、思いがけない「加害性」が潜んでいることを炙り出す物語だ。これは間違いなく、私たち自身に関わる話であり、むしろ「自分には関係ない」と考えている人こそが自覚すべき問題だと思う

あわせて読みたい

【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ

ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作

あわせて読みたい

【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に

「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた

あわせて読みたい

【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断

映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく

あわせて読みたい

【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…

「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか

あわせて読みたい

【実話】福島智とその家族を描く映画『桜色の風が咲く』から、指点字誕生秘話と全盲ろうの絶望を知る

「目が見えず、耳も聞こえないのに大学に進学し、後に東京大学の教授になった」という、世界レベルの偉業を成し遂げた福島智。そんな彼の試練に満ちた生い立ちを描く映画『桜色の風が咲く』は、本人の葛藤や努力もさることながら、母親の凄まじい献身の物語でもある

あわせて読みたい

【苦悩】「やりがいのある仕事」だから見て見ぬふり?映画『アシスタント』が抉る搾取のリアル

とある映画会社で働く女性の「とある1日」を描く映画『アシスタント』は、「働くことの理不尽さ」が前面に描かれる作品だ。「雑用」に甘んじるしかない彼女の葛藤がリアルに描かれている。しかしそれだけではない。映画の「背景」にあるのは、あまりに悪逆な行為と、大勢による「見て見ぬふり」である

あわせて読みたい

【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…

「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う

あわせて読みたい

【生還】内戦下のシリアでISISに拘束された男の実話を基にした映画『ある人質』が描く壮絶すぎる現実

実話を基にした映画『ある人質 生還までの398日』は、内戦下のシリアでISISに拘束された男の壮絶な日々が描かれる。「テロリストとは交渉しない」という方針を徹底して貫くデンマーク政府のスタンスに翻弄されつつも、救出のために家族が懸命に奮闘する物語に圧倒される

あわせて読みたい

【感想】実業之日本社『少女の友』をモデルに伊吹有喜『彼方の友へ』が描く、出版に懸ける戦時下の人々

実業之日本社の伝説の少女雑誌「少女の友」をモデルに、戦時下で出版に懸ける人々を描く『彼方の友へ』(伊吹有喜)。「戦争そのもの」を描くのではなく、「『日常』を喪失させるもの」として「戦争」を描く小説であり、どうしても遠い存在に感じてしまう「戦争」の捉え方が変わる1冊

あわせて読みたい

【おすすめ】柚月裕子『慈雨』は、「守るべきもの」と「過去の過ち」の狭間の葛藤から「正義」を考える小説

柚月裕子の小説『慈雨』は、「文庫X」として知られる『殺人犯はそこにいる』で扱われている事件を下敷きにしていると思われる。主人公の元刑事が「16年前に犯してしまったかもしれない過ち」について抱き続けている葛藤にいかに向き合い、どう決断し行動に移すのかの物語

あわせて読みたい

【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態

ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない

あわせて読みたい

【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ

ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ

あわせて読みたい

【感想】映画『朝が来る』が描く、「我が子を返して欲しい気持ち」を消せない特別養子縁組のリアル

「特別養子縁組」を軸に人々の葛藤を描く映画『朝が来る』は、決して「特別養子縁組」の話ではない。「『起こるだろうが、起こるはずがない』と思っていた状況」に直面せざるを得ない人々が、「すべての選択肢が不正解」という中でどんな決断を下すのかが問われる、非常に示唆に富む作品だ

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見

ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す

あわせて読みたい

【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…

『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか

あわせて読みたい

【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作

大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい

あわせて読みたい

【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画

映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい

あわせて読みたい

【思考】森博嗣のおすすめエッセイ。「どう生きるかべきか」「生き方が分からない」と悩む人に勧めたい…

エッセイも多数出版している説家・森博嗣が、読者からの悩み相談を受けて執筆した『自分探しと楽しさについて』は、生きていく上で囚われてしまう漠然とした悩みを解消する力を持っている。どう生きるべきか悩んでしまう若者に特に読んでもらいたい1冊

あわせて読みたい

【魅惑】バーバラ・ローデン監督・脚本・主演の映画『WANDA』の、70年代の作品とは思えない今感

映画館で観た予告が気になって、それ以外の情報を知らずに観に行った映画『WANDA』なんと70年代の映画だと知って驚かされた。まったく「古さ」を感じなかったからだ。主演だけでなく、監督・脚本も務めたバーバラ・ローデンが遺した、死後評価が高まった歴史的一作

あわせて読みたい

【思考】戸田真琴、経験も文章もとんでもない。「人生どうしたらいい?」と悩む時に読みたい救いの1冊:…

「AV女優のエッセイ」と聞くと、なかなか手が伸びにくいかもしれないが、戸田真琴『あなたの孤独は美しい』の、あらゆる先入観を吹っ飛ばすほどの文章力には圧倒されるだろう。凄まじい経験と、普通ではない思考を経てAV女優に至った彼女の「生きる指針」は、多くの人の支えになるはずだ

あわせて読みたい

【感想】是枝裕和映画『ベイビー・ブローカー』は、「赤ちゃんポスト」を起点に「正義とは何か」を描く

韓国に多数存在するという「赤ちゃんポスト」を題材にした是枝裕和監督映画『ベイビー・ブローカー』は、「正義とは何か」を問いかける。「中絶はOKで、捨てるのはNG」という判断は不合理だし、「最も弱い関係者が救われる」ことが「正義」だと私は思う

あわせて読みたい

【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り

プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品

あわせて読みたい

【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実

アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた

あわせて読みたい

【実話】台湾のろう学校のいじめ・性的虐待事件を描く映画『無聲』が問う、あまりに悲しい現実

台湾のろう学校で実際に起こったいじめ・性的虐待事件を基に作られた映画『無聲』は、健常者の世界に刃を突きつける物語だ。これが実話だという事実に驚かされる。いじめ・性的虐待が物語の「大前提」でしかないという衝撃と、「性的虐待の方がマシ」という選択を躊躇せず行う少女のあまりの絶望を描き出す

あわせて読みたい

【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…

ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない

あわせて読みたい

【狂気】”友好”のために北朝鮮入りした監督が撮った映画『ザ・レッド・チャペル』が映す平壌の衝撃

倫理的な葛藤を物ともせず、好奇心だけで突き進んでいくドキュメンタリー監督マッツ・ブリュガーが北朝鮮から「出禁」を食らう結果となった『ザ・レッド・チャペル』は、「友好」を表看板に北朝鮮に潜入し、その「日常」と「非日常」を映し出した衝撃作

あわせて読みたい

【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』

2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない

あわせて読みたい

【危機】災害時、「普通の人々」は冷静に、「エリート」はパニックになる。イメージを覆す災害学の知見…

地震やテロなどの大災害において、人々がどう行動するのかを研究する「災害学」。その知見が詰まった『災害ユートピア』は、ステレオタイプなイメージを一変させてくれる。有事の際には市民ではなくエリートこそが暴走する。そしてさらに、災害は様々な社会的な変化も促しもする

あわせて読みたい

【歴史】『大地の子』を凌駕する中国残留孤児の現実。中国から奇跡的に”帰国”した父を城戸久枝が描く:…

文化大革命の最中、国交が成立していなかった中国から自力で帰国した中国残留孤児がいた。その娘である城戸久枝が著した『あの戦争から遠く離れて』は、父の特異な体験を起点に「中国残留孤児」の問題に分け入り、歴史の大きなうねりを個人史として体感させてくれる作品だ

あわせて読みたい

【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…

原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す

あわせて読みたい

【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る

「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない

あわせて読みたい

【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…

例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す

あわせて読みたい

【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…

映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた

あわせて読みたい

【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…

私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す

あわせて読みたい

【驚愕】キューバ危機の裏側を描くスパイ映画『クーリエ』。核戦争を回避させた民間人の衝撃の実話:『…

核戦争ギリギリまで進んだ「キューバ危機」。その陰で、世界を救った民間人がいたことをご存知だろうか?実話を元にした映画『クーリエ:最高機密の運び屋』は、ごく普通のセールスマンでありながら、ソ連の膨大な機密情報を盗み出した男の信じがたい奮闘を描き出す

あわせて読みたい

【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?

タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う

あわせて読みたい

【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…

ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ

あわせて読みたい

【抽象】「思考力がない」と嘆く人に。研究者で小説家の森博嗣が語る「客観的に考える」ために大事なこ…

世の中にはあまりに「具体的な情報」が溢れているために、「客観的、抽象的な思考」をする機会が少ない。そんな時代に、いかに思考力を育てていくべきか。森博嗣が『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』を通じて伝える「情報との接し方」「頭の使い方」

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ

私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。

あわせて読みたい

【衝撃】『ゆきゆきて、神軍』はとんでもないドキュメンタリー映画だ。虚実が果てしなく入り混じる傑作

奥崎謙三という元兵士のアナーキストに密着する『ゆきゆきて、神軍』。ドキュメンタリー映画の名作として名前だけは知っていたが、まさかこんなとんでもない映画だったとはと驚かされた。トークショーで監督が「自分の意向を無視した編集だった」と語っていたのも印象的

あわせて読みたい

【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…

在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。

あわせて読みたい

【勇敢】ユダヤ人を救った杉原千畝を描く映画。日本政府の方針に反しながら信念を貫いた男の生き様

日本政府の方針に逆らってまでユダヤ人のためにビザを発給し続けた外交官を描く映画『杉原千畝』。日本を良くしたいと考えてモスクワを夢見た青年は、何故キャリアを捨てる覚悟で「命のビザ」を発給したのか。困難な状況を前に、いかに決断するかを考えさせられる

あわせて読みたい

【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…

実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品

あわせて読みたい

【民主主義】占領下の沖縄での衝撃の実話「サンマ裁判」で、魚売りのおばぁの訴えがアメリカをひっかき…

戦後の沖縄で、魚売りのおばぁが起こした「サンマ裁判」は、様々な人が絡む大きな流れを生み出し、最終的に沖縄返還のきっかけともなった。そんな「サンマ裁判」を描く映画『サンマデモクラシー』から、民主主義のあり方と、今も沖縄に残り続ける問題について考える

あわせて読みたい

【残念】日本の「難民受け入れ」の現実に衝撃。こんな「恥ずべき国」に生きているのだと絶望させられる…

日本の「難民認定率」が他の先進国と比べて異常に低いことは知っていた。しかし、日本の「難民」を取り巻く実状がこれほど酷いものだとはまったく知らなかった。日本で育った2人のクルド人難民に焦点を当てる映画『東京クルド』から、日本に住む「難民」の現実を知る

あわせて読みたい

【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死

映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る

あわせて読みたい

【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…

サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ

あわせて読みたい

【真実】ホロコーストが裁判で争われた衝撃の実話が映画化。”明らかな虚偽”にどう立ち向かうべきか:『…

「ホロコーストが起こったか否か」が、なんとイギリスの裁判で争われたことがある。その衝撃の実話を元にした『否定と肯定』では、「真実とは何か?」「情報をどう信じるべきか?」が問われる。「フェイクニュース」という言葉が当たり前に使われる世界に生きているからこそ知っておくべき事実

あわせて読みたい

【感想】池田晶子『14歳からの哲学』で思考・自由・孤独の大事さを知る。孤独を感じることって大事だ

「元々持ってた価値観とは違う考えに触れ、それを理解したいと思う場面」でしか「考える」という行為は発動しないと著者は言う。つまり我々は普段、まったく考えていないのだ。『14歳からの哲学』をベースに、「考えること」と自由・孤独・人生との関係を知る

あわせて読みたい

【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える

どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える

あわせて読みたい

【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る

「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える

あわせて読みたい

【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….

つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る

あわせて読みたい

【無知】映画『生理ちゃん』で理解した気になってはいけないが、男(私)にも苦労が伝わるコメディだ

男である私にはどうしても理解が及ばない領域ではあるが、女友達から「生理」の話を聞く機会があったり、映画『生理ちゃん』で視覚的に「生理」の辛さが示されることで、ちょっとは分かったつもりになっている。しかし男が「生理」を理解するのはやっぱり難しい

あわせて読みたい

【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?

一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える

あわせて読みたい

【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…

NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る

あわせて読みたい

【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…

ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像

あわせて読みたい

【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…

『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る

あわせて読みたい

【絶望】権力の濫用を止めるのは我々だ。映画『新聞記者』から「ソフトな独裁国家・日本」の今を知る

私個人は、「ビジョンの達成」のためなら「ソフトな独裁」を許容する。しかし今の日本は、そもそも「ビジョン」などなく、「ソフトな独裁状態」だけが続いていると感じた。映画『新聞記者』をベースに、私たちがどれだけ絶望的な国に生きているのかを理解する

あわせて読みたい

【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…

「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える

あわせて読みたい

【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…

歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る

あわせて読みたい

【勇敢】後悔しない生き方のために”間違い”を犯せるか?法に背いてでも正義を貫いた女性の生き様:映画…

国の諜報機関の職員でありながら、「イラク戦争を正当化する」という巨大な策略を知り、守秘義務違反をおかしてまで真実を明らかにしようとした実在の女性を描く映画『オフィシャル・シークレット』から、「法を守る」こと以上に重要な生き方の指針を学ぶ

あわせて読みたい

【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…

「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える

あわせて読みたい

【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える

どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る

あわせて読みたい

【素顔】「ヨコハマメリー史」から「伊勢佐木町史」を知れる映画。謎の女性が町の歴史に刻んだものとは…

横浜で長らく目撃されていた白塗りの女性は、ある時から姿を消した。彼女の存在を欠いた伊勢佐木町という街は、大きく変わってしまったと語る者もいる。映画『ヨコハマメリー』から、ある種のアイコンとして存在した女性の生き様や彼女と関わった者たちの歴史、そして彼女の”素顔”を知る

あわせて読みたい

【誠実】地下鉄サリン事件の被害者が荒木浩に密着。「贖罪」とは何かを考えさせる衝撃の映画:『AGANAI…

私には、「謝罪すること」が「誠実」だという感覚がない。むしろ映画『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』では、「謝罪しない誠実さ」が描かれる。被害者側と加害者側の対話から、「謝罪」「贖罪」の意味と、信じているものを諦めさせることの難しさについて書く

あわせて読みたい

【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像

1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ

あわせて読みたい

【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…

2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る

あわせて読みたい

【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…

一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う

あわせて読みたい

【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた

「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。

あわせて読みたい

【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…

三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

ジェンダー・LGBT【本・映画の感想】 | ルシルナ

私はLGBTではありません。また、ジェンダーギャップは女性が辛さを感じることの方が多いでしょうが、私は男性です。なので、私自身がジェンダーやLGBTの問題を実感すること…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント