目次

はじめに

この記事で取り上げる映画

出演:リウ・ツーチュアン, 出演:チェン・イェンフェイ, 出演:キム・ヒョンビン, 出演:リウ・グァンティン, 出演:ヤン・グイメイ, 監督:コー・チェンニエン

¥2,500 (2022/09/04 19:15時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

- 通学バスの中で暴行を受ける少女が状況の改善を望まないのは、「転校」を恐れているから

- 転校を恐れる最大の理由は「聴者の世界が辛い」から

- 「自分が我慢しさえすればすべてが丸く収まる」という判断のあまりの虚しさ

胸糞悪いとしか言いようがない物語をギリギリ成り立たせているのは、ベイベイ役の女優の可愛さだと思う

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…

私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。

台湾のろう学校で実際に起こった事件に着想を得た映画『無聲』は、”健常者に向けられた刃”だ。あまりに衝撃的な実話である

あわせて読みたい

【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…

映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?

衝撃的な映画だった。「実話を基にしている」という事実にももちろん驚かされたが、ろう学校で起こった事件が示す「残酷な現実」に、私を含めた健常者全員が身につまされるのではないかと思う。

そう、この映画は表向き「いじめ」や「性的虐待」を描く作品だが、真のテーマは「我々健常者の無自覚の悪意」なのだ。

それが背景にあるからこそ、映画のかなり早い段階で登場した、

一緒に私をいじめていいよ。

というセリフには、胸を抉られるような気持ちになった。こんな言葉を言わせているのは、私たちなのである。

あわせて読みたい

【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実

アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた

「いじめ」「性的虐待」は物語の「大前提」に過ぎないという衝撃の映画

映画の冒頭で、「実話を基にしているが、人名も地名もすべて架空である」と表記される。それ以上の言及はなかったので、どの程度事実に沿っているのか判断するのは難しいが、公式HPには「事件について綿密な調査を行い」とあるので、概ね事実に即していると判断していいのではないかと思う。

そしてそうだとするなら、あまりにも酷い。

その酷さは、ラストに至る展開で明らかになる事実によって一層強まる。しかしこの映画の場合、冒頭で提示される情報だけでも、十分すぎるほど残酷だ。

あわせて読みたい

【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…

映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう

いじめや性的虐待の存在が、この物語においては単なる「前提」に過ぎないのだから。

映画の早い段階で、以下のようなことが明示される。

- 主人公のベイベイが、先輩たちから性的虐待を受けており、多くの人がその事実を見て見ぬふりしている

- もう1人の主人公であり、転校生でもあるチャンは、ベイベイがいじめられていることに驚き、先生に報告する

- チャンが相談した教師は生徒の側に立てる人物であり、腰の重い学校の対応に嫌気が差して独自に調査を進めている

これだけでも既に、いじめや性的虐待が描かれる一般的な物語とは違うと感じるだろう。この映画では、いじめや性的虐待の事実がなかなか明らかにならないとか、事実が明るみに出た後で学校側が無理矢理もみ消そうとするみたいなことはないのである。もちろん、学校側は調査を積極的に行いたがらないが、しかし、それだけが理由で問題解決が遅れているのではない。

あわせて読みたい

【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?

タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う

最大の問題は、「いじめられているベイベイが、状況の改善を望んでいない」という点にあるのだ。

性的虐待の事案では、「恥ずかしいから」「周りから変な目で見られるから」などの理由で、被害者がその被害を訴えたがらないという状況ももちろん多々あるだろう。しかし、ベイベイが躊躇する理由はそういう類いのものではない。

彼女はとにかく、何よりも「転校」を恐れているのである。

いじめや性的虐待そのものを無くせるならもちろんそれが最善だが、実際はなかなか難しい。だから学校側としては、次善の策として「転校」という解決策を用意することになる。親身になってくれる教師以外は、この学校の対応はなかなか酷いのだが、一方で、「学校でのいじめや性的虐待を根絶することは難しいから、転校してもらうしかない」という考え方も理解できないわけではない。とりあえず環境を変えるというのが、ベイベイが置かれた状況における分かりやすい解決法だと私も思う。

あわせて読みたい

【悲劇】大川小学校はなぜ津波被害に遭ったのか?映画『生きる』が抉る現実と国家賠償請求の虚しさ

東日本大震災において、児童74人、教職員10人死亡という甚大な津波被害を生んだ大川小学校。その被害者遺族が真相究明のために奮闘する姿を追うドキュメンタリー映画『生きる』では、学校の酷い対応、出来れば避けたかった訴訟、下された画期的判決などが描かれ、様々な問題が提起される

しかし、教師から「転校」という選択肢を提示されたベイベイは、それをはっきりと拒絶する。つまり、「転校するくらいなら、ここでいじめられていた方がマシ」という凄まじい判断をするのだ。彼女は、学校がこの問題に対処できないことも、この学校にいる限り酷い扱いを受け続けることも理解している。そしてそれらを分かった上で、「転校だけは絶対にしない」と決断するのである。

徹底的に「転校」を拒む理由は、「聴者の世界が辛い」から

では、なぜベイベイはそこまで頑なに「転校」を回避したいのだろうか? その理由こそまさに、私たち健常者に向けられた刃なのである。

あわせて読みたい

【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘

重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー

仲間はずれになるよ。

聴者の学校に戻りたいの?

ここを出たら、私はただのクズになる。

口も耳も不自由だから、友だちを作れない。

ベイベイは、悲壮な表情を浮かべながら、このように訴える。つまり、「聴者の世界で生きることが辛いから、酷い目に遭ってもこのろう学校に留まりたい」というのが彼女の切なる希望というわけだ。

映画では詳しく説明されなかったので推測でしかないが、恐らく台湾にはろう学校が多くはなく、今通っているろう学校から転校するとなると、ベイベイは聴者が通う普通の学校に通わなければならないのだと思う。「転校できるろう学校を探そう」みたいな展開にはならなかったので、周囲の人間もそのような状況を理解しているのだろう。

あわせて読みたい

【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…

「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える

つまりベイベイは、「日々性的虐待を受けるろう学校」か「聴者が通う普通の学校」かの2択が迫られる中、迷うことなく前者を選んでいるのである。

凄まじい判断だと感じないだろうか? まさにこれは、「私たち健常者が、障害を持つ者に対してどれだけ無意識に悪感情を向けているか」を如実に示す現実だと私は感じた。このような形で、健常者に対して刃を突きつける作品なのだ。

映画が始まってすぐ、こんなとんでもないシーンがあった。ベイベイはいつも、ろう学校までの通学バスの中で暴行されている。当然、他の生徒や運転手もその光景を目撃しているのだが、誰も何もしてくれない。そのことにも驚かされるが、さらに衝撃だったことがある。ベイベイはなんと、行きのバスの中で暴行してくる男たちと休み時間に笑顔でサッカーをしているのだ。

あわせて読みたい

【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断

映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく

転校生のチャンは、その状況が理解できず、「なんで一緒にサッカーできるの?」と聞く。するとベイベイは、

たまに酷いことをされるけど、いつもは優しいよ。

と答えるのだ。この時点ではまだ、ベイベイが「聴者の世界」を恐れていると示唆されてはいないので、そのこともあってなおさらベイベイの返答には驚かされてしまった。ベイベイは、自分を暴行する男たちを、普通に「友だち」と呼びさえする。先生がベイベイから話を聞こうとした際も、初めは「友だちを裏切れない」と、自分がされた行為を話すのを拒むのだ。

もちろん彼女にしても、自分が置かれている状況を許容できているわけではない。最終的には、泣きながら先生に窮状を訴えるのである。そしてその過程で、暴行が始まった当初、自ら女性教師に相談したことがあるという事実を明かす。しかしその女性教師は、

あなたは「嫌だ」と伝えたの? 「嫌だ」と伝えればあの子たちはしないわ。いい子だもの。

と取り合ってくれなかったのだ。ベイベイは、「誰も助けになってはくれない」と覚悟したのだろう。だからこそ、「たまに嫌なことをされるだけで、いつもは優しい『友だち』」と自分に言い聞かせながら、日々をやり過ごすことに決めたのだと思う。

あわせて読みたい

【助けて】息苦しい世の中に生きていて、人知れず「傷」を抱えていることを誰か知ってほしいのです:『…

元気で明るくて楽しそうな人ほど「傷」を抱えている。そんな人をたくさん見てきた。様々な理由から「傷」を表に出せない人がいる世の中で、『包帯クラブ』が提示する「見えない傷に包帯を巻く」という具体的な行動は、気休め以上の効果をもたらすかもしれない

そして、そうまでしてろう学校に留まろうとするのは、「聴者の世界が辛い」からなのだ。あまりに辛すぎる現実ではないだろうか。

映画はほぼ全編「ろう者の世界」の物語として描かれるが、時折「聴者の世界」との接点も描かれる。例えば、ベイベイとチャンが映画館でデートする場面。ここではちょっとしたトラブルがあり、彼女は、

バカだと思われたよね。

と口にする。どうしても、「聴者からどう見られているか」という視点を捨てきれないのだ。

それはチャンも変わらない。彼がある件について母親と口論しているシーンでも似たような感覚になった。チャンと母親の関係についてはほぼ描かれないので、普段どのような関わり方をしているのか分からなかったが、彼が母親に、

母さんも、僕が他の人より知性が劣るって思ってるの?

と突きつける場面があるのだ。ベイベイほどではないのかもしれないが、チャン自身もやはり、「聴者の世界」に対する抵抗みたいなものを持っているのだろうと感じさせるシーンだった。

あわせて読みたい

【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と

黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作

映画で描かれるこのような「聴者との接点」は正直、「大したことではない」と受け取られる可能性もある。映画では、ベイベイが「聴者の世界」の何を恐れているのか、はっきりとは描かれない。そのようにしか受け取れないのが、聴者である私の限界だ。だからこそ、「『聴者の世界』よりも『性的虐待を受ける世界』を選択する」という決断に驚愕させられてしまう。

外の世界で孤独になる方が怖い。

彼女が口にする「孤独」は、私たちが割と安易に使ってしまう「孤独」とは意味が違う。何度でも繰り返すが、彼女が恐怖する「孤独」とは、「性的虐待」よりも遠ざけたいと考えるようなものなのだ。そしてその「孤独」に、私たちが加担しているのである。

あわせて読みたい

【残念】日本の「難民受け入れ」の現実に衝撃。こんな「恥ずべき国」に生きているのだと絶望させられる…

日本の「難民認定率」が他の先進国と比べて異常に低いことは知っていた。しかし、日本の「難民」を取り巻く実状がこれほど酷いものだとはまったく知らなかった。日本で育った2人のクルド人難民に焦点を当てる映画『東京クルド』から、日本に住む「難民」の現実を知る

これが、この物語の本質的な特異さであり、私を含めた健常者が「自分には関係ない」と考えていい物語ではないのである。

「自分が我慢しさえすれば丸く収まる」と考えてしまう凄絶さ

ベイベイのあらゆる判断の根底には、「聴者の世界への恐怖」に加えて、「自分が我慢しさえすれば丸く収まる」という感覚もあるように感じられる。そして、そのような判断に触れる度に、私はとても苦しくなってしまう。

例えば、最近では「ヤングケアラー」という呼称でその存在が注目されるようになったが、様々な事情から家庭内で介護や家事全般を担わされている子どもが現代日本にはかなり多く存在する。「ヤングケアラー」たちは、誰に助けを求めたらいいか分からないのかもしれないし、そもそも「助けを求める」という発想すら持てないような人生を歩んできたのかもしれない。しかし一方で、やはり「自分が我慢しさえすれば丸く収まる」という感覚を持っているようにも感じられる。

それがなんであれ、子どもに重い何かを背負わせるのは大きな間違いだと思う。どんな理由があっても、子どもに「自分が我慢しさえすれば丸く収まる」なんて考えさせてはいけないはずだ。「ヤングケアラー」の場合、親が病気で働けなくないなど、「誰も悪くない」というケースもあると思うが、ベイベイのように、「大人の都合で状況が改善されない」というケースもあるだろう。そして、「大人の都合」が理由なのだとすれば、なおさら許しがたいと感じる。

あわせて読みたい

【考察】映画『哀愁しんでれら』から、「正しい」より「間違ってはいない」を選んでしまう人生を考える

「シンデレラストーリー」の「その後」を残酷に描き出す映画『哀愁しんでれら』は、「幸せになりたい」という気持ちが結果として「幸せ」を遠ざけてしまう現実を描き出す。「正しい/間違ってはいない」「幸せ/不幸せではない」を区別せずに行動した結果としての悲惨な結末

「自分が我慢しさえすれば丸く収まる」というベイベイのスタンスを如実に示す言葉が、冒頭で紹介した「一緒に私をいじめていいよ」だろう。これがどのような状況で発せられた言葉なのか説明したいと思う。

チャンは「先生に相談しよう」と持ちかけるのだが、彼女は首を縦に振らない。そこで彼は、ベイベイの気持ちを動かそうとこんな風に投げかける。

もし僕が彼らの仲間になれって言われたら?

あわせて読みたい

【考察】『うみべの女の子』が伝えたいことを全力で解説。「関係性の名前」を手放し、”裸”で対峙する勇敢さ

ともすれば「エロ本」としか思えない浅野いにおの原作マンガを、その空気感も含めて忠実に映像化した映画『うみべの女の子』。本作が一体何を伝えたかったのかを、必死に考察し全力で解説する。中学生がセックスから関係性をスタートさせることで、友達でも恋人でもない「名前の付かない関係性」となり、行き止まってしまう感じがリアル

チャンはもちろん、仲間になるつもりなどない。しかしこう問いかけることで、ベイベイに「チャンにいじめられるのは嫌だ」と想像してもらい、それをきっかけに「先生に相談する」という彼自身の希望を達成したいと考えている。しかしベイベイの返答はあまりに予想外なものだった。それが、

一緒に私をいじめていいよ。

なのである。これほど悲しい返答があるだろうか? まさに「自分が我慢しさえすれば丸く収まる」という発想から出た言葉だろうし、さらにその根底には、「転校して聴者の世界に生きるよりはマシ」という感覚があるというわけだ。

凄まじいとしか言いようがなかった。

映画『無聲 The Silent Forest』の内容紹介

あわせて読みたい

【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…

「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う

チャンがその先生に巡り会えたのは偶然だった。電車で老人に財布をすられた彼は、追いかけて老人をボコボコにしているところを警官に止められる。警察署に連れて行かれるがまともにコミュニケーションが取れず、「財布をすられたんだ」と紙に書いて説明しても全然信じてもらえない。そこにやってきたのが、ろう学校の教師だというワン先生だ。彼は、警官に対して文句ばっかり言っているチャンの手話を違う意味に翻訳し、無事彼を解放させることに成功する。

ワン先生は、自身が勤めるろう学校にチャンを案内した。なんでもちょうど創立記念日だそうで、チャンもパーティーへの参加を認められる。そして、ベイベイというとびきり可愛い女の子に一目惚れした彼は、このろう学校への転校を決断したのだ。

すぐにベイベイと仲良くなれたチャンだったが、通学バスの中で彼女が暴行されている姿を目撃してしまった。どうにかしなければと彼は考えるのだが、ベイベイから「聴者の学校に戻りたいの?」と問い返されてしまう。先生には言わないでほしいというわけだ。

それでもやはり黙ってはいられなかったチャンは、ワン先生にすべて事情を説明した。すぐに行動を起こしたワン先生は、学内で他にも被害がないか調査を行い、127件という膨大な被害を確認する。主犯格も判明し、マスコミでも大きく報じられたのだが……。

あわせて読みたい

【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い

サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画

映画『無聲 The Silent Forest』の感想

とても苦しい物語だった。後で触れるが、ベイベイの笑顔が無ければなかなか耐えがたい物語だっただろう。これが実話だという事実に驚きを隠せない。

映画の前半はベイベイとチャンに焦点が当たるのだが、とても意外なことに、後半は別の人物に焦点が移っていく。その展開も、ベイベイが転校を拒んでいることに匹敵するぐらいの衝撃をもたらすのである。具体的には触れないが、結局「大人の都合」に子どもが振り回されているという現実は同じだ。とても胸糞悪い。

あわせて読みたい

【覚悟】人生しんどい。その場の”空気”から敢えて外れる3人の中学生の処世術から生き方を学ぶ:『私を知…

空気を読んで摩擦を減らす方が、集団の中では大体穏やかにいられます。この記事では、様々な理由からそんな選択をしない/できない、『私を知らないで』に登場する中学生の生き方から、厳しい現実といかにして向き合うかというスタンスを学びます

チャンはある場面でワン先生に、

なんで僕たちだけが苦しむの?

僕たちは悪くないのに。

と訴える。本当にその通りだと思う。社会の歪みはどうしたって弱者へと向かってしまうし、その現実に見て見ぬふりしている自分も同罪だと感じさせられた。嫌な社会に生きていると思う。

映画の中心はやはりベイベイであり、彼女の「優しさ」が発揮される場面では常に心が締め付けられる。もはや「優しさ」と呼んでいいのかさえ分からない振る舞いではあるのだが、ベイベイが「優しさ」を発揮すればするほど、ベイベイを取り巻く現実の「辛さ」が浮き彫りになってしまうのだ。

例えば、被害を表沙汰にしないでほしいとベイベイがワン先生に告げる場面。彼女はその理由を次のように説明する。

先生が祖父に怒られるのは嫌です。

あわせて読みたい

【感想】おげれつたなか『エスケープジャーニー』は、BLでしか描けない”行き止まりの関係”が絶妙

おげれつたなか『エスケープジャーニー』のあらすじ紹介とレビュー。とにかく、「BLでしか描けない関係性」が素晴らしかった。友達なら完璧だったのに、「恋人」ではまったく上手く行かなくなってしまった直人と太一の葛藤を通じて、「進んでも行き止まり」である関係にどう向き合うか考えさせられる

もちろんこれが本心なのかは分からない。しかしたとえ本心でなかったとしても、ベイベイの「優しさ」から発せられた言葉であることだけは間違いないだろう。言い方も見事だ。「先生が祖父に怒られちゃうでしょ」みたいに言えば、先生も「俺はそんなこと気にしない」という風に応じられる。しかし、ベイベイの主張は「私が嫌なんです」という言い方であり、そうである以上、先生は何も言い返せない。これは、「私なんかのために手を煩わせないでください」というベイベイなりの「優しさ」なのだと思うが、このような「優しさ」が描かれる度に悲しい気分になってしまう。

あと、この映画の重要なポイントとして、「ベイベイ役の女優チェン・イェンフェイがとても可愛い」という点を挙げられるだろう。まったくないとは言わないが、これは決して「可愛い女の子を見られて眼福」みたいな話ではない。重要なのは、「手話には表情が無い」という点だ。

基本的に「ろう者の世界」で展開されるこの物語は、全編手話でやり取りが行われる。手話を使う者であれば、手話からも「表情」を読み取ることができるかもしれないが、聴者の観客にはなかなかそれは難しい。つまり、映画で発せられる「セリフ」の「表情」が分からないということになる。

あわせて読みたい

【異常】韓国衝撃の実話を映画化。『空気殺人』が描く、加湿器の恐怖と解決に至るまでの超ウルトラC

2011年に韓国で実際に起こった「加湿器殺菌剤による殺人事件」をモデルにした映画『空気殺人』は、金儲け主義の醜悪さが詰まった作品だ。国がその安全を保証し、17年間も販売され続けた国民的ブランドは、「水俣病」にも匹敵する凄まじい健康被害をもたらした

だからこそ、ごく一般的な映画以上に、「役者の顔の表情」が重視されると言っていいと思う。

ベイベイの笑顔はとても可愛い。ほぼ全編に渡って胸糞悪い状況が描かれる映画であり、しかもセリフから表情を読み取ることが難しい中で、彼女の笑顔はある種の清涼剤のような効果を持っていると言っていい。ストーリーだけ捉えたら「辛さ」しか感じ取れない物語が、決して辛いだけのものになっていない最大の要因が、ベイベイの可愛さだと私は感じた。

さらに彼女の笑顔については、「これほど辛い状況に置かれているにも拘わらず、こんなにも笑顔を浮かべている」という捉え方も出来る。つまり、ベイベイの笑顔は一種の清涼剤であると同時に、逆説的な形で彼女の辛さをより際立たせる効果も持っているというわけだ。

このように、「ベイベイ役の女優が可愛い」という事実は、この映画をギリギリのところで成立させている大きな要因だと感じた。事実を事実として描き、社会にインパクトを与えることはとても重要なことだが、そのためにはまず多くの人に観てもらう必要がある。あまりに辛い現実を描きながら、「観たいと思わせる映画」として成立しているのは、ベイベイ役の女優の存在感あってのものだと思う。

あわせて読みたい

【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか

私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう

出演:リウ・ツーチュアン, 出演:チェン・イェンフェイ, 出演:キム・ヒョンビン, 出演:リウ・グァンティン, 出演:ヤン・グイメイ, 監督:コー・チェンニエン

¥2,500 (2022/09/04 19:17時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【未知】コーダに密着した映画『私だけ聴こえる』は、ろう者と聴者の狭間で居場所がない苦悩を映し出す

あなたは「コーダ」と呼ばれる存在を知っているだろうか?「耳の聴こえない親を持つ、耳が聴こえる子ども」のことであり、映画『私だけ聴こえる』は、まさにそんなコーダが置かれた状況を描くドキュメンタリー映画だ。自身は障害者ではないのに大変な苦労を強いられている現状が理解できる作品

「ろう学校での性的虐待」というニュースを目にしても、「酷いことをする奴がいるものだ」と受け取って終わってしまうかもしれない。しかしこの映画は、実際に起こった事件の背景に、私を含めた健常者が直視すべき問題が存在するのだと明白に示した。

私たちはこのような現実を理解し、正しく状況を知った上で社会を生きなければならないのである。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…

私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【現実】「食」が危ない!映画『フード・インク ポスト・コロナ』が描く、大企業が操る食べ物の罠

映画『フード・インク ポスト・コロナ』は、主にアメリカの事例を取り上げながら、「私たちが直面している『食』はかなり危険な状態にある」と警告する作品だ。「アメリカ人の摂取カロリーの58%を占める」と言われる「超加工食品」の研究はダイエット的な意味でも興味深いし、寡占企業による様々な弊害は私たちにも関係してくるだろう

あわせて読みたい

【絶望】映画『若き見知らぬ者たち』が描くのは”不正解”だが、「じゃあ”正解”って何?」ってなる(監督…

映画『若き見知らぬ者たち』は、「まともな生活が送れなくなった母親の介護」を筆頭に、かなり絶望的な状況に置かれている若者たちを描き出す作品だ。あまりにも不毛で、あまりにも救いがなく、あまりにも辛すぎるその日々は、ついに限界を迎える。そしてその絶望を、磯村勇斗がその凄まじい存在感によって体現していく

あわせて読みたい

【孤独】映画『ナミビアの砂漠』は、自由だが居場所がない主人公を演じる河合優実の存在感が圧倒的(監…

映画『ナミビアの砂漠』は、とにかく「河合優実が凄まじい」のひと言に尽きる作品だ。彼女が演じたカナという主人公の「捉えどころの無さ」は絶妙で、一見すると凄まじく「自由」に羽ばたいている感じなのに、実際には全然「自由」には見えないというバランスが見事だった。特段の物語はないのに、137分間惹きつけられてしまうだろう

あわせて読みたい

【あらすじ】有村架純が保護司を演じた映画『前科者』が抉る、罪を犯した者を待つ「更生」という現実

映画『前科者』は、仮釈放中の元受刑者の更生を手助けするボランティアである「保護司」を中心に据えることで、「元犯罪者をどう受け入れるべきか」「保護司としての葛藤」などを絶妙に描き出す作品。個別の事件への処罰感情はともかく、「社会全体としていかに犯罪を減らしていくか」という観点を忘れるべきではないと私は思っている

あわせて読みたい

【感想】映画『夜明けのすべて』は、「ままならなさ」を抱えて生きるすべての人に優しく寄り添う(監督…

映画『夜明けのすべて』は、「PMS」や「パニック障害」を通じて、「自分のものなのに、心・身体が思い通りにならない」という「ままならなさ」を描き出していく。決して他人事ではないし、「私たちもいつそのような状況に置かれるか分からない」という気持ちで観るのがいいでしょう。物語の起伏がないのに惹きつけられる素敵な作品です

あわせて読みたい

【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ

映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『52ヘルツのクジラたち』の「無音で叫ぶ人」と「耳を澄ます人」の絶妙な響鳴(原作:…

映画『52ヘルツのクジラたち』は、「現代的な問題のごった煮」と感じられてしまうような”過剰さ”に溢れてはいますが、タイトルが作品全体を絶妙に上手くまとめていて良かったなと思います。主演の杉咲花がやはり見事で、身体の内側から「不幸」が滲み出ているような演技には圧倒されてしまいました

あわせて読みたい

【幻惑】映画『落下の解剖学』は、「真実は誰かが”決める”しかない」という現実の不安定さを抉る

「ある死」を巡って混沌とする状況をリアルに描き出す映画『落下の解剖学』は、「客観的な真実にはたどり着けない」という困難さを炙り出す作品に感じられた。事故なのか殺人なのか自殺なのか、明確な証拠が存在しない状況下で、憶測を繋ぎ合わせるようにして進行する「裁判」の様子から、「『真実性』の捉えがたさ」がよく理解できる

あわせて読みたい

【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件

映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品

あわせて読みたい

【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…

上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした

あわせて読みたい

【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…

映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う

あわせて読みたい

【赦し】映画『過去負う者』が描く「元犯罪者の更生」から、社会による排除が再犯を生む現実を知る

映画『過去負う者』は、冒頭で「フィクション」だと明示されるにも拘らず、観ながら何度も「ドキュメンタリーだっけ?」と感じさせられるという、実に特異な体験をさせられた作品である。実在する「元犯罪者の更生を支援する団体」を舞台にした物語で、当然それは、私たち一般市民にも無関係ではない話なのだ

あわせて読みたい

【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道

映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない

あわせて読みたい

【実話】田舎暮らし失敗。映画『理想郷』が描く、めんどくさい人間関係が嫌がらせに発展した事件

実話を基にした映画『理想郷』は、「理想の田舎暮らし」が粉微塵に粉砕されていく過程を描く物語である。第一義的には当然、夫妻に嫌がらせを続ける兄弟が悪いのだが、しかしそのように捉えるだけでは何も変わらないだろう。双方の譲れない「価値観」が否応なしに正面衝突する状況で、一体何が「正解」となり得るだろうか?

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話

映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ

あわせて読みたい

【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…

映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う

あわせて読みたい

【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…

映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?

あわせて読みたい

【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー

北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった

あわせて読みたい

【衝撃】映画『JFK/新証言』(オリヴァー・ストーン)が描く、ケネディ暗殺の”知られざる陰謀”

映画『JFK/新証言』は、「非公開とされてきた『ケネディ暗殺に関する資料』が公開されたことで明らかになった様々な事実を基に、ケネディ暗殺事件の違和感を積み上げていく作品だ。「明確な証拠によって仮説を検証していく」というスタイルが明快であり、信頼度の高い調査と言えるのではないかと思う

あわせて読みたい

【考察】A24のホラー映画『TALK TO ME』が描くのは、「薄く広がった人間関係」に悩む若者のリアルだ

「A24のホラー映画史上、北米最高興収」と謳われる『TALK TO ME トーク・トゥ・ミー』は、一見「とても分かりやすいホラー映画」である。しかし真のテーマは「SNS過剰社会における人間関係の困難さ」なのだと思う。結果としてSNSが人と人との距離を遠ざけてしまっている現実を、ホラー映画のスタイルに落とし込んだ怪作

あわせて読みたい

【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…

映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう

あわせて読みたい

【衝撃】映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想外すぎる着地を見せる普通じゃないドキュメンタリー

国連事務総長だったハマーショルドが乗ったチャーター機が不審な墜落を遂げた事件を、ドキュメンタリー映画監督マッツ・ブリュガーが追う映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想もつかない衝撃の展開を見せる作品だ。全世界を揺るがしかねない驚きの”真実”とは?

あわせて読みたい

【未知】コーダに密着した映画『私だけ聴こえる』は、ろう者と聴者の狭間で居場所がない苦悩を映し出す

あなたは「コーダ」と呼ばれる存在を知っているだろうか?「耳の聴こえない親を持つ、耳が聴こえる子ども」のことであり、映画『私だけ聴こえる』は、まさにそんなコーダが置かれた状況を描くドキュメンタリー映画だ。自身は障害者ではないのに大変な苦労を強いられている現状が理解できる作品

あわせて読みたい

【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか

私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう

あわせて読みたい

【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…

ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?

あわせて読みたい

【真実】田原総一朗✕小泉純一郎!福島原発事故後を生きる我々が知るべき自然エネルギーの可能性:映画『…

田原総一朗が元総理・小泉純一郎にタブー無しで斬り込む映画『放送不可能。「原発、全部ウソだった」』は、「原発推進派だった自分は間違っていたし、騙されていた」と語る小泉純一郎の姿勢が印象的だった。脱原発に舵を切った小泉純一郎が、原発政策のウソに斬り込み、再生可能エネルギーの未来を語る

あわせて読みたい

【悲劇】大川小学校はなぜ津波被害に遭ったのか?映画『生きる』が抉る現実と国家賠償請求の虚しさ

東日本大震災において、児童74人、教職員10人死亡という甚大な津波被害を生んだ大川小学校。その被害者遺族が真相究明のために奮闘する姿を追うドキュメンタリー映画『生きる』では、学校の酷い対応、出来れば避けたかった訴訟、下された画期的判決などが描かれ、様々な問題が提起される

あわせて読みたい

【理解】「多様性を受け入れる」とか言ってるヤツ、映画『炎上する君』でも観て「何も見てない」って知…

西加奈子の同名小説を原作とした映画『炎上する君』(ふくだももこ監督)は、「多様性」という言葉を安易に使いがちな世の中を挑発するような作品だ。「見えない存在」を「過剰に装飾」しなければならない現実と、マジョリティが無意識的にマイノリティを「削る」リアルを描き出していく

あわせて読みたい

【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘

重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー

あわせて読みたい

【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る

TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す

あわせて読みたい

【家族】ゲイの男性が、拘置所を出所した20歳の男性と養子縁組し親子関係になるドキュメンタリー:映画…

「ゲイの男性が、拘置所から出所した20歳の男性と養子縁組し、親子関係になる」という現実を起点にしたドキュメンタリー映画『二十歳の息子』は、奇妙だが実に興味深い作品だ。しばらく何が描かれているのか分からない展開や、「ゲイであること」に焦点が当たらない構成など、随所で「不協和音」が鳴り響く1作

あわせて読みたい

【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断

映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく

あわせて読みたい

【高卒】就職できる気がしない。韓国のブラック企業の実態をペ・ドゥナ主演『あしたの少女』が抉る

韓国で実際に起こった「事件」を基に作られた映画『あしたの少女』は、公開後に世論が動き、法律の改正案が国会を通過するほどの影響力を及ぼした。学校から実習先をあてがわれた1人の女子高生の運命を軸に描かれる凄まじい現実を、ペ・ドゥナ演じる女刑事が調べ尽くす

あわせて読みたい

【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と

黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作

あわせて読みたい

【異常】韓国衝撃の実話を映画化。『空気殺人』が描く、加湿器の恐怖と解決に至るまでの超ウルトラC

2011年に韓国で実際に起こった「加湿器殺菌剤による殺人事件」をモデルにした映画『空気殺人』は、金儲け主義の醜悪さが詰まった作品だ。国がその安全を保証し、17年間も販売され続けた国民的ブランドは、「水俣病」にも匹敵する凄まじい健康被害をもたらした

あわせて読みたい

【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…

「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う

あわせて読みたい

【純真】ゲイが犯罪だった時代が舞台の映画『大いなる自由』は、刑務所内での極深な人間ドラマを描く

男性同士の恋愛が犯罪であり、ゲイの男性が刑法175条を理由に逮捕されてしまう時代のドイツを描いた映画『大いなる自由』は、確かに同性愛の物語なのだが、実はそこに本質はない。物語の本質は、まさにタイトルにある通り「自由」であり、ラストシーンで突きつけられるその深い問いかけには衝撃を受けるだろう

あわせて読みたい

【あらすじ】塩田武士『罪の声』が放つ、戦後最大の未解決事件「グリコ・森永事件」の圧倒的”リアル感”

戦後最大の未解決事件である「グリコ・森永事件」では、脅迫に子どもの声が使われていた。私はその事実を、塩田武士『罪の声』という小説を読むまで知らなかった。では、続く疑問はこうだろう。その子どもたちは、今どこでどんな風に生きているのか?その疑問に答える、凄まじい小説だ。

あわせて読みたい

【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理

オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ

あわせて読みたい

【感想】のん主演映画『私をくいとめて』から考える、「誰かと一緒にいられれば孤独じゃないのか」問題

のん(能年玲奈)が「おひとり様ライフ」を満喫する主人公を演じる映画『私をくいとめて』を観て、「孤独」について考えさせられた。「誰かと関わっていられれば孤独じゃない」という考えに私は賛同できないし、むしろ誰かと一緒にいる時の方がより強く孤独を感じることさえある

あわせて読みたい

【考察】映画『哀愁しんでれら』から、「正しい」より「間違ってはいない」を選んでしまう人生を考える

「シンデレラストーリー」の「その後」を残酷に描き出す映画『哀愁しんでれら』は、「幸せになりたい」という気持ちが結果として「幸せ」を遠ざけてしまう現実を描き出す。「正しい/間違ってはいない」「幸せ/不幸せではない」を区別せずに行動した結果としての悲惨な結末

あわせて読みたい

【考察】ヨネダコウ『囀る鳥は羽ばたかない』は、BLの枠組みの中で「歪んだ人間」をリアルに描き出す

2巻までしか読んでいないが、ヨネダコウのマンガ『囀る鳥は羽ばたかない』は、「ヤクザ」「BL」という使い古されたフォーマットを使って、異次元の物語を紡ぎ出す作品だ。BLだが、BLという外枠を脇役にしてしまう矢代という歪んだ男の存在感が凄まじい。

あわせて読みたい

【感想】おげれつたなか『エスケープジャーニー』は、BLでしか描けない”行き止まりの関係”が絶妙

おげれつたなか『エスケープジャーニー』のあらすじ紹介とレビュー。とにかく、「BLでしか描けない関係性」が素晴らしかった。友達なら完璧だったのに、「恋人」ではまったく上手く行かなくなってしまった直人と太一の葛藤を通じて、「進んでも行き止まり」である関係にどう向き合うか考えさせられる

あわせて読みたい

【あらすじ】ムロツヨシ主演映画『神は見返りを求める』の、”善意”が”悪意”に豹変するリアルが凄まじい

ムロツヨシ演じる田母神が「お人好し」から「復讐の権化」に豹変する映画『神は見返りを求める』。「こういう状況は、実際に世界中で起こっているだろう」と感じさせるリアリティが見事な作品だった。「善意」があっさりと踏みにじられる世界を、私たちは受け容れるべきだろうか?

あわせて読みたい

【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い

サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画

あわせて読みたい

【感想】是枝裕和映画『ベイビー・ブローカー』は、「赤ちゃんポスト」を起点に「正義とは何か」を描く

韓国に多数存在するという「赤ちゃんポスト」を題材にした是枝裕和監督映画『ベイビー・ブローカー』は、「正義とは何か」を問いかける。「中絶はOKで、捨てるのはNG」という判断は不合理だし、「最も弱い関係者が救われる」ことが「正義」だと私は思う

あわせて読みたい

【価値】どうせ世の中つまらない。「レンタルなんもしない人」の本でお金・仕事・人間関係でも考えよう…

「0円で何もしない」をコンセプトに始まった「レンタルなんもしない人」という活動は、それまで見えにくかった様々な価値観を炙り出した見事な社会実験だと思う。『<レンタルなんもしない人>というサービスをはじめます。』で本人が語る、お金・仕事・人間関係の新たな捉え方

あわせて読みたい

【あらすじ】嵐莉菜主演映画『マイスモールランド』は、日本の難民問題とクルド人の現状、入管の酷さを描く

映画『マイスモールランド』はフィクションではあるが、「日本に住む難民の厳しい現実」をリアルに描き出す作品だ。『東京クルド』『牛久』などのドキュメンタリー映画を観て「知識」としては知っていた「現実」が、当事者にどれほどの苦しみを与えるのか想像させられた

あわせて読みたい

【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り

プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品

あわせて読みたい

【異次元】『ハイパーハードボイルドグルメリポート』は本も読め。衝撃すぎるドキュメンタリーだぞ

テレビ東京の上出遼平が作る、“異次元のグルメ番組”である「ハイパーハードボイルドグルメリポート」の書籍化。映像からも異様さが伝わる「激ヤバ地」に赴き、そこに住む者と同じモノを食べるという狂気が凄まじい。私がテレビで見た「ケニアのゴミ山の少年」の話は衝撃的だった

あわせて読みたい

【評価】のん(能年玲奈)の映画『Ribbon』が描く、コロナ禍において「生きる糧」が芸術であることの葛藤

のん(能年玲奈)脚本・監督・主演の映画『Ribbon』。とても好きな作品だった。単に女優・のんが素晴らしいというだけではなく、コロナ禍によって炙り出された「生きていくのに必要なもの」の違いに焦点を当て、「魂を生き延びさせる行為」が制約される現実を切り取る感じが見事

あわせて読みたい

【組織】意思決定もクリエイティブも「問う力」が不可欠だ。MIT教授がCEOから学んだ秘訣とは?:『問い…

組織マネジメントにおいては「問うこと」が最も重要だと、『問いこそが答えだ!』は主張する。MIT教授が多くのCEOから直接話を聞いて学んだ、「『問う環境』を実現するための『心理的安全性の確保』の重要性」とその実践の手法について、実例満載で説明する1冊

あわせて読みたい

【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実

アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた

あわせて読みたい

【衝撃】映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』凄い。ラストの衝撃、ビョークの演技、”愛”とは呼びたくな…

言わずとしれた名作映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』を、ほぼ予備知識ゼロのまま劇場で観た。とんでもない映画だった。苦手なミュージカルシーンが効果的だと感じられたこと、「最低最悪のラストは回避できたはずだ」という想い、そして「セルマのような人こそ報われてほしい」という祈り

あわせて読みたい

【LGBT】映画『リトル・ガール』で映し出される、性別違和を抱える8歳の”女の子”のリアルと苦悩

映画撮影時8歳だった、身体は男の子、心は女の子のサシャは、スカートを履いての登校が許されず、好きなバッグもペンケースも使わせてもらえない。映画『リトル・ガール』が描く、「性別違和」に対する社会の不寛容と、自分を責め続けてしまう母親の苦悩

あわせて読みたい

【芸術】実話を下敷きに描く映画『皮膚を売った男』は、「アートによる鮮やかな社会問題風刺」が見事

「シリア難民の背中にタトゥーを彫り芸術作品として展示する」と聞くと非常に不謹慎に感じられるだろうが、彫ったのが国家間の移動を自由にする「シェンゲンビザ」だという点が絶妙な皮肉。実話をベースにした映画『皮膚を売った男』の、アートによる社会問題提起の見事な鮮やかさ

あわせて読みたい

【感想】綿矢りさ原作の映画『ひらいて』は、溢れる”狂気”を山田杏奈の”見た目”が絶妙に中和する

「片想いの相手には近づけないから、その恋人を”奪おう”」と考える主人公・木村愛の「狂気」を描く、綿矢りさ原作の映画『ひらいて』。木村愛を演じる山田杏奈の「顔」が、木村愛の狂気を絶妙に中和する見事な配役により、「狂気の境界線」をあっさり飛び越える木村愛がリアルに立ち上がる

あわせて読みたい

【母娘】よしながふみ『愛すべき娘たち』で描かれる「女であることの呪い」に男の私には圧倒されるばかりだ

「女であること」は、「男であること」と比べて遥かに「窮屈さ」に満ちている。母として、娘として、妻として、働く者として、彼女たちは社会の中で常に闘いを強いられてきた。よしながふみ『愛すべき娘たち』は、そんな女性の「ややこしさ」を繊細に描き出すコミック

あわせて読みたい

【抵抗】西加奈子のおすすめ小説『円卓』。「当たり前」と折り合いをつけられない生きづらさに超共感

小学3年生のこっこは、「孤独」と「人と違うこと」を愛するちょっと変わった女の子。三つ子の美人な姉を「平凡」と呼んで馬鹿にし、「眼帯」や「クラス会の途中、不整脈で倒れること」に憧れる。西加奈子『円卓』は、そんなこっこの振る舞いを通して「当たり前」について考えさせる

あわせて読みたい

【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい

「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる

あわせて読みたい

【斬新】ホームレスの家を「0円ハウス」と捉える坂口恭平の発想と視点に衝撃。日常の見え方が一変する:…

早稲田大学建築学科在籍中から「建築物の設計」に興味を持てなかった坂口恭平が、「ホームレスの家」に着目した『TOKYO 0円ハウス0円生活』には、「家」に対する考え方を一変させる視点が満載。「家に生活を合わせる」ではなく、「生活に家を合わせる」という発想の転換が見事

あわせて読みたい

【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る

「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない

あわせて読みたい

【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…

映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた

あわせて読みたい

【選択】映画『サウンド・オブ・メタル』で難聴に陥るバンドマンは、「障害」と「健常」の境界で揺れる

ドラムを叩くバンドマンが聴力を失ってしまう――そんな厳しい現実に直面する主人公を描く映画『サウンド・オブ・メタル』では、「『健常者との生活』を選ぶか否か」という選択が突きつけられる。ある意味では健常者にも向けられているこの問いに、どう答えるべきだろうか

あわせて読みたい

【葛藤】正論を振りかざしても、「正しさとは何か」に辿り着けない。「絶対的な正しさ」など存在しない…

「『正しさ』は人によって違う」というのは、私には「当たり前の考え」に感じられるが、この前提さえ共有できない社会に私たちは生きている。映画『由宇子の天秤』は、「誤りが含まれるならすべて間違い」という判断が当たり前になされる社会の「不寛容さ」を切り取っていく

あわせて読みたい

【苦しい】恋愛で寂しさは埋まらない。恋に悩む女性に「心の穴」を自覚させ、自己肯定感を高めるための…

「どうして恋愛が上手くいかないのか?」を起点にして、「女性として生きることの苦しさ」の正体を「心の穴」という言葉で説明する『なぜあなたは「愛してくれない人」を好きになるのか』はオススメ。「著者がAV監督」という情報に臆せず是非手を伸ばしてほしい

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ

私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。

あわせて読みたい

【正義】復讐なんかに意味はない。それでも「この復讐は正しいかもしれない」と思わされる映画:『プロ…

私は基本的に「復讐」を許容できないが、『プロミシング・ヤング・ウーマン』の主人公キャシーの行動は正当化したい。法を犯す明らかにイカれた言動なのだが、その動機は一考の余地がある。何も考えずキャシーを非難していると、矢が自分の方に飛んでくる、恐ろしい作品

あわせて読みたい

【中絶】望まない妊娠をした若い女性が直面する現実をリアルに描く映画。誰もが現状を知るべきだ:『17…

他の様々な要素を一切排し、「望まぬ妊娠をした少女が中絶をする」というただ1点のみに全振りした映画『17歳の瞳に映る世界』は、説明もセリフも極端に削ぎ落としたチャレンジングな作品だ。主人公2人の沈黙が、彼女たちの置かれた現実を雄弁に物語っていく。

あわせて読みたい

【考察】『うみべの女の子』が伝えたいことを全力で解説。「関係性の名前」を手放し、”裸”で対峙する勇敢さ

ともすれば「エロ本」としか思えない浅野いにおの原作マンガを、その空気感も含めて忠実に映像化した映画『うみべの女の子』。本作が一体何を伝えたかったのかを、必死に考察し全力で解説する。中学生がセックスから関係性をスタートさせることで、友達でも恋人でもない「名前の付かない関係性」となり、行き止まってしまう感じがリアル

あわせて読みたい

【生きる】しんどい人生を宿命付けられた子どもはどう生きるべき?格差社会・いじめ・恋愛を詰め込んだ…

厳しい受験戦争、壮絶な格差社会、残忍ないじめ……中国の社会問題をこれでもかと詰め込み、重苦しさもありながら「ボーイ・ミーツ・ガール」の爽やかさも融合されている映画『少年の君』。辛い境遇の中で、「すべてが最悪な選択肢」と向き合う少年少女の姿に心打たれる

あわせて読みたい

【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…

実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品

あわせて読みたい

【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…

Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた

あわせて読みたい

【考察】生きづらい性格は変わらないから仮面を被るしかないし、仮面を被るとリア充だと思われる:『勝…

「リア充感」が滲み出ているのに「生きづらさ」を感じてしまう人に、私はこれまでたくさん会ってきた。見た目では「生きづらさ」は伝わらない。24年間「リアル彼氏」なし、「脳内彼氏」との妄想の中に生き続ける主人公を描く映画『勝手にふるえてろ』から「こじらせ」を知る

あわせて読みたい

【正義】「正しさとは何か」を考えさせる映画『スリー・ビルボード』は、正しさの対立を絶妙に描く

「正しい」と主張するためには「正しさの基準」が必要だが、それでも「規制されていないことなら何でもしていいのか」は問題になる。3枚の立て看板というアナログなツールを使って現代のネット社会の現実をあぶり出す映画『スリー・ビルボード』から、「『正しさ』の難しさ」を考える

あわせて読みたい

【解釈】詩人が語る詩の読み方。意味や読み方や良さが分からなくて全然気にしなくていい:『今を生きる…

私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。しかし、詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読んで、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「理解できなければ分からないままでいい」と思えるようになりました

あわせて読みたい

【おすすめ】濱口竜介監督の映画『親密さ』は、「映像」よりも「言葉」が前面に来る衝撃の4時間だった

専門学校の卒業制作として濱口竜介が撮った映画『親密さ』は、2時間10分の劇中劇を組み込んだ意欲作。「映像」でありながら「言葉の力」が前面に押し出される作品で、映画や劇中劇の随所で放たれる「言葉」に圧倒される。4時間と非常に長いが、観て良かった

あわせて読みたい

【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える

どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える

あわせて読みたい

【矛盾】死刑囚を「教誨師」視点で描く映画。理解が及ばない”死刑という現実”が突きつけられる

先進国では数少なくなった「死刑存置国」である日本。社会が人間の命を奪うことを許容する制度は、果たして矛盾なく存在し得るのだろうか?死刑確定囚と対話する教誨師を主人公に、死刑制度の実状をあぶり出す映画『教誨師』から、死刑という現実を理解する

あわせて読みたい

【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る

「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生

あわせて読みたい

【考察】映画『ジョーカー』で知る。孤立無援の環境にこそ”悪”は偏在すると。個人の問題ではない

「バットマン」シリーズを観たことがない人間が、予備知識ゼロで映画『ジョーカー』を鑑賞。「悪」は「環境」に偏在し、誰もが「悪」に足を踏み入れ得ると改めて実感させられた。「個人」を断罪するだけでは社会から「悪」を減らせない現実について改めて考える

あわせて読みたい

【個性】統合失調症との関わり方を芸人・松本ハウスから学ぶ。本人と周囲の人間はどう対処すべきか:『…

「統合失調症だからといって病気だとは捉えず、ただの個性だと思う」と話す松本キックは、相方・ハウス加賀谷とどう接したか。そしてハウス加賀谷は、いかにして病気と向き合ったか。『統合失調症がやってきた』『相方は、統合失調症』から、普遍的な「人間関係の極意」を学ぶ

あわせて読みたい

【レッテル】コミュニケーションで大事なのは、肩書や立場を外して、相手を”その人”として見ることだ:…

私は、それがポジティブなものであれ、「レッテル」で見られることは嫌いです。主人公の1人、障害を持つ大富豪もまたそんなタイプ。傍若無人な元犯罪者デルとの出会いでフィリップが変わっていく『THE UPSIDE 最強のふたり』からコミュニケーションを学ぶ

あわせて読みたい

【多様性】神童から引きこもりになり、なんとか脱出したお笑い芸人が望む、誰も責められない社会:『ヒ…

お笑い芸人・髭男爵の山田ルイ53世は、“神童”と呼ばれるほど優秀だったが、“うんこ”をきっかけに6年間引きこもった。『ヒキコモリ漂流記』で彼は、ひきこもりに至ったきっかけ、ひきこもり中の心情、そしてそこからいかに脱出したのかを赤裸々に綴り、「誰にも優しい世界」を望む

あわせて読みたい

【壮絶】本当に「美人は得」か?「美しさ」という土俵を意識せざるを得ない少女・女性たちの現実:『自…

美醜で判断されがちな”ルッキズム”の世の中に刃を突きつける小説『自画像』。私自身は、「キレイな人もキレイな人なりの大変さを抱えている」と感じながら生きているつもりだが、やはりその辛さは理解されにくい。私も男性であり、ルッキズムに加担してないとはとても言えない

あわせて読みたい

【絶望】光過敏症の女性の、真っ暗な部屋で光という光をすべて遮断しなければ生きられない壮絶な日常:…

日光に限らず、ありとあらゆる「光」に肌が異常に反応してしまうため、ずっと真っ暗闇の中でしか生きられない女性が、その壮絶すぎる日常を綴った『まっくらやみで見えたもの 光アレルギーのわたしの奇妙な人生』から、それでも生きていく強さを感じ取る

あわせて読みたい

【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…

「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟

あわせて読みたい

【観察者】劣等感や嫉妬は簡単に振り払えない。就活に苦しむ若者の姿から学ぶ、他人と比べない覚悟:『…

朝井リョウの小説で、映画化もされた『何者』は、「就活」をテーマにしながら、生き方やSNSとの関わり方などについても考えさせる作品だ。拓人の、「全力でやって失敗したら恥ずかしい」という感覚から生まれる言動に、共感してしまう人も多いはず

あわせて読みたい

【あらすじ】子どもは大人よりずっと大人だ。「子ども扱い」するから、「子どもの枠」から抜け出せない…

宮部みゆき『ソロモンの偽証』は、その分厚さ故になかなか手が伸びない作品だろうが、「長い」というだけの理由で手を出さないのはあまりにももったいない傑作だ。「中学生が自前で裁判を行う」という非現実的設定をリアルに描き出すものすごい作品

あわせて読みたい

【助けて】息苦しい世の中に生きていて、人知れず「傷」を抱えていることを誰か知ってほしいのです:『…

元気で明るくて楽しそうな人ほど「傷」を抱えている。そんな人をたくさん見てきた。様々な理由から「傷」を表に出せない人がいる世の中で、『包帯クラブ』が提示する「見えない傷に包帯を巻く」という具体的な行動は、気休め以上の効果をもたらすかもしれない

あわせて読みたい

【理解】東田直樹の本は「自閉症の見方」を一変させた。自身も自閉症児を育てるプロデューサーが映画化…

東田直樹の著作を英訳し世界に広めた人物(自閉症児を育てている)も登場する映画『僕が跳びはねる理由』には、「東田直樹が語る自閉症の世界」を知ることで接し方や考え方が変わったという家族が登場する。「自閉症は知恵遅れではない」と示した東田直樹の多大な功績を実感できる

あわせて読みたい

【逸脱】「仕事を辞めたい」という気持ちは抑えちゃダメ。アウェイな土俵で闘っても負けるだけだ:『ニ…

京都大学卒「日本一有名なニート」であるpha氏の『ニートの歩き方 お金がなくても楽しくクラスためのインターネット活用法』は、常識や当たり前に囚われず、「無理なものは無理」という自分の肌感覚に沿って生きていくことの重要性と、そのための考え方が満載の1冊

あわせて読みたい

【あらすじ】人生行き詰まってなお「生きたい」と思えるか?環境の激変を受け入れる難しさと生きる悲し…

勤務していた会社の都合で、町が1つ丸々無くなるという経験をし、住居を持たないノマド生活へと舵を切った女性を描く映画『ノマドランド』を通じて、人生の大きな変化に立ち向かう気力を持てるのか、我々はどう生きていくべきか、などについて考える

あわせて読みたい

【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…

「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する

あわせて読みたい

【逃避】つまらない世の中で生きる毎日を押し流す”何か”を求める気持ちに強烈に共感する:映画『サクリ…

子どもの頃「台風」にワクワクしたように、未だに、「自分のつまらない日常を押し流してくれる『何か』」の存在を待ちわびてしまう。立教大学の学生が撮った映画『サクリファイス』は、そんな「何か」として「東日本大震災」を描き出す、チャレンジングな作品だ

あわせて読みたい

【改心】人生のリセットは困難だが不可能ではない。過去をやり直す強い意思をいかにして持つか:映画『S…

私は、「自分の正しさを疑わない人」が嫌いだ。そして、「正しさを他人に押し付ける人」が嫌いだ。「変わりたいと望む者の足を引っ張る人」が嫌いだ。全身刺青だらけのレイシストが人生をやり直す、実話を元にした映画『SKIN/スキン』から、再生について考える

あわせて読みたい

【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…

「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える

あわせて読みたい

【正義】マイノリティはどう生き、どう扱われるべきかを描く映画。「ルールを守る」だけが正解か?:映…

社会的弱者が闘争の末に権利を勝ち取ってきた歴史を知った上で私は、闘わずとも権利が認められるべきだと思っている。そして、そういう社会でない以上、「正義のためにルールを破るしかない」状況もある。映画『パブリック』から、ルールと正義のバランスを考える

あわせて読みたい

【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない

TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった

あわせて読みたい

【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える

どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る

あわせて読みたい

【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…

タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。

あわせて読みたい

【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…

「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える

あわせて読みたい

【実話】正論を振りかざす人が”強い”社会は窮屈だ。映画『すばらしき世界』が描く「正解の曖昧さ」

「SNSなどでの炎上を回避する」という気持ちから「正論を言うに留めよう」という態度がナチュラルになりつつある社会には、全員が全員の首を締め付け合っているような窮屈さを感じてしまう。西川美和『すばらしき世界』から、善悪の境界の曖昧さを体感する

あわせて読みたい

【再生】ヤクザの現実を切り取る映画『ヤクザと家族』から、我々が生きる社会の”今”を知る

「ヤクザ」を排除するだけでは「アンダーグラウンドの世界」は無くならないし、恐らく状況はより悪化しただけのはずだ。映画『ヤクザと家族』から、「悪は徹底的に叩きのめす」「悪じゃなければ何をしてもいい」という社会の風潮について考える。

あわせて読みたい

【感想】映画『窮鼠はチーズの夢を見る』を異性愛者の男性(私)はこう観た。原作も読んだ上での考察

私は「腐男子」というわけでは決してないのですが、周りにいる腐女子の方に教えを請いながら、多少BL作品に触れたことがあります。その中でもダントツに素晴らしかったのが、水城せとな『窮鼠はチーズの夢を見る』です。その映画と原作の感想、そして私なりの考察について書いていきます

あわせて読みたい

【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…

死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ

あわせて読みたい

【挑戦】自閉症のイメージを変えるおすすめ本。知的障害と”思い込む”専門家に挑む母子の闘い:『自閉症…

専門家の思い込みを覆し、自閉症のイメージを激変させた少年・イド。知的障害だと思われていた少年は、母親を通じコミュニケーションが取れるようになり、その知性を証明した。『自閉症の僕が「ありがとう」を言えるまで』が突きつける驚きの真実

あわせて読みたい

【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…

2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る

あわせて読みたい

【爆笑】「だるい」「何もしたくない」なら、「自分は負け組」と納得して穏やかに生きよう:『負ける技…

勝利は敗北の始まり」という感覚は、多くの人が理解できると思います。日本では特に、目立てば目立つほど足を引っ張られてしまいます。だったら、そもそも「勝つ」ことに意味などないのでは?『負ける技術』をベースに、ほどほどの生き方を学びます

あわせて読みたい

【称賛?】日本社会は終わっているのか?日本在住20年以上のフランス人が本国との比較で日本を評価:『…

日本に住んでいると、日本の社会や政治に不満を抱くことも多い。しかし、日本在住20年以上の『理不尽な国ニッポン』のフランス人著者は、フランスと比べて日本は上手くやっていると語る。宗教や個人ではなく、唯一「社会」だけが善悪を決められる日本の特異性について書く

あわせて読みたい

【異端】子育てがうまくいかないと悩む方へ。9歳で大学入学の天才児に学ぶ「すべきでないこと」:『ぼく…

12歳で数学の未解決問題を解いた天才児は、3歳の時に「16歳で靴紐が結べるようになったらラッキー」と宣告されていた。専門家の意見に逆らって、重度の自閉症児の才能をどう開花させたのかを、『ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい』から学ぶ

あわせて読みたい

【無知】メディアの問題の本質は?「報道の限界」と「情報の受け取り方」を独裁政治の現実から知る:『…

メディアは確かに「事実」を報じている。しかし、報道に乗らない情報まで含めなければ、本当の意味で世の中を理解することは難しいと、『こうして世界は誤解する』は教えてくれる。アラブ諸国での取材の現実から、報道の「限界」と「受け取り方」を学ぶ

あわせて読みたい

【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…

好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性

あわせて読みたい

【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…

30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。

あわせて読みたい

【諦め】母親の存在にモヤモヤを抱えた人生から、「生きてさえいればいい」への違和感を考える:『晴天…

生まれ育つ環境を選ぶことはできません。そして、家族との関わりや家庭環境は、その後の人生に大きな影響を及ぼします。努力するスタートラインにも立てないと感じる時、それでも前進することを諦めてはいけないのかを、『晴天の迷いクジラ』をベースに書く

あわせて読みたい

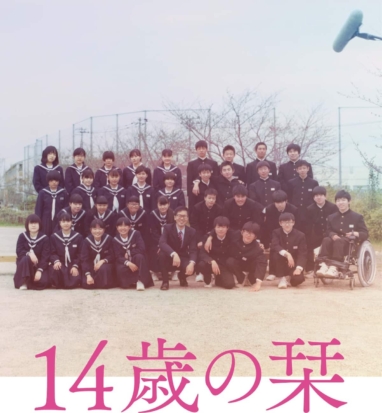

【現代】これが今の若者の特徴?衝撃のドキュメンタリー映画『14歳の栞』から中学生の今を知る

埼玉県春日部市に実在する中学校の2年6組の生徒35人。14歳の彼らに50日間密着した『14歳の栞』が凄かった。カメラが存在しないかのように自然に振る舞い、内心をさらけ出す彼らの姿から、「中学生の今」を知る

あわせて読みたい

【辛い】こじらせ女子必読!ややこしさと共に生きるしかない、自分のことで精一杯なすべての人に:『女…

「こじらせ」って感覚は、伝わらない人には全然伝わりません。だからこそ余計に、自分が感じている「生きづらさ」が理解されないことにもどかしさを覚えます。AVライターに行き着いた著者の『女子をこじらせて』をベースに、ややこしさを抱えた仲間の生き方を知る

あわせて読みたい

【肯定】社会不適合者こそ非凡。学校・世の中に馴染めなかった異才たちの過去から”才能”の本質を知る:…

「みんなと同じ」に馴染めないと「社会不適合」と判断され、排除されてしまうことが多いでしょう。しかし『非属の才能』では、「どこにも属せない感覚」にこそ才能の源泉があると主張します。常識に違和感を覚えてしまう人を救う本から、同調圧力に屈しない生き方を学ぶ

あわせて読みたい

【考察】世の中は理不尽だ。平凡な奴らがのさばる中で、”特別な私の美しい世界”を守る生き方:『オーダ…

自分以外は凡人、と考える主人公の少女はとてもイタい。しかし、世間の価値観と折り合わないなら、自分の美しい世界を守るために闘うしかない。中二病の少女が奮闘する『オーダーメイド殺人クラブ』をベースに、理解されない世界をどう生きるかについて考察する

あわせて読みたい

【覚悟】人生しんどい。その場の”空気”から敢えて外れる3人の中学生の処世術から生き方を学ぶ:『私を知…

空気を読んで摩擦を減らす方が、集団の中では大体穏やかにいられます。この記事では、様々な理由からそんな選択をしない/できない、『私を知らないで』に登場する中学生の生き方から、厳しい現実といかにして向き合うかというスタンスを学びます

あわせて読みたい

【異常】「助けて」と言えない。自己責任社会のしんどさと、我が子がホームレスである可能性:『助けて…

39歳で餓死した男性は、何故誰にも助けを求めなかったのか?異常な視聴率を叩き出した、NHK「クローズアップ現代」の特集を元に書かれた『助けてと言えない』をベースに、「自己責任社会」の厳しさと、若者が置かれている現実について書く。

あわせて読みたい

【呪縛】「良い子」に囚われ人生苦しい。どう見られるかを抜け出し、なりたい自分を生きるために:『わ…

「良い子でいなきゃいけない」と感じ、本来の自分を押し隠したまま生きているという方、いるんじゃないかと思います。私も昔はそうでした。「良い子」の呪縛から逃れることは難しいですが、「なりたい自分」をどう生きればいいかを、『わたしを見つけて』をベースに書いていきます

あわせて読みたい

【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…

誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます

あわせて読みたい

【議論】安楽死のできない日本は「死ぬ権利」を奪っていると思う(合法化を希望している):『安楽死を…

私は、安楽死が合法化されてほしいと思っている。そのためには、人間には「死ぬ権利」があると合意されなければならないだろう。安楽死は時折話題になるが、なかなか議論が深まらない。『安楽死を遂げた日本人』をベースに、安楽死の現状を理解する

あわせて読みたい

【肯定】価値観の違いは受け入れられなくていい。「普通」に馴染めないからこそ見える世界:『君はレフ…

子どもの頃、周りと馴染めない感覚がとても強くて苦労しました。ただし、「普通」から意識的に外れる決断をしたことで、自分が持っている価値観を言葉で下支えすることができたとも感じています。「普通」に馴染めず、自分がダメだと感じてしまう人へ。

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

理不尽・ストレス・イライラする【本・映画の感想】 | ルシルナ

「理不尽だなー」と感じてしまうことはよくあります。クレームや怒りなど、悪意や無理解から責められることもあるでしょうし、多数派や常識的な考え方に合わせられないとい…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント