目次

はじめに

この記事で取り上げる映画

出演:芦田愛菜, 出演:岡田将生, 出演:大友康平, 出演:高良健吾, 出演:黒木華, 出演:蒔田彩珠, 出演:新音, 出演:永瀬正敏, 出演:原田知世, 監督:大森立嗣, Writer:大森立嗣

¥400 (2021/09/09 06:09時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

この映画をガイドにしながら記事を書いていくようだよ

この記事で伝えたいこと

「自分の判断は間違っていない」と考えることは間違っていると私は思う

それがなんであれ、「疑う気持ち」は常に頭の片隅にあるべきではないだろうか

この記事の3つの要点

- 何故「物質が原子からできている」と信じることができるのか?

- 「奇跡の水を信じること」はなぜ「おかしい」と感じられるのか?

- 「信じることの難しさ」を常に抱えながら生きていくしかない

「100%正しいもの」は存在しないからこそ、「何故それを信じているか?」を考えることはとても大事なのだ

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

映画『星の子』は、「信じたいものを信じること」の難しさと勇気について考えさせる

「物質が原子からできている」と、疑いもなく信じているのは何故か?

あわせて読みたい

【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…

「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える

多くの人が、理科や物理の授業で「すべての物質は原子からできている」と習ったことがあるでしょう(実際には「クォーク」と呼ばれる、原子よりさらに小さなものの存在が分かっているのですが、とりあえずここでは「原子」で話をします)。恐らく多くの人が、「へー、そうなんだ」と思いながら、特に疑うこともなくそのことを信じているのではないかと思います。

しかし、何故そう信じられるのでしょうか?

私は人生で一度も「原子」を自分の目で見たことがありません。触ったり匂いを嗅いだりしたことももちろんないわけです。「やっぱり物質って原子からできてるよねぇ」と実感することは、日常生活の中にはまずありませんし、実際には物質が原子以外のものから出来ているとしたってそのことに気づかないでしょう。

あわせて読みたい

【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…

例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す

でも私は、「物質が原子からできている」と信じています。元々理系の人間だから、ということもあるかもしれませんが、しかしそんなことは関係なしに、世の中の多くの人が、私と同じく当たり前のようにそう信じているでしょう。

見たことも触ったことも実感したこともないのに、そう信じていられる理由については、細かく考えれば色々とあるかもしれませんが、大きく以下の3つに集約できるのではないかと思います。

あわせて読みたい

【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ

ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作

- ①偉い人がそう言ってるみたいだから

- ②みんながそう信じてるみたいだから

- ③そう信じたとしても、自分に害はないから

どうでしょうか? これ以外の、もっと明確な理由があるという人は教えてほしいですが(現役の科学者で、実際に原子を見たことがある、など除く)、大体こんなもんだろうと思います。

そしてこれは、自分が見たり体験したりしたことではない何かを「信じる」場合にも、同じようなことが言えるでしょう。原子の話から広げるためにもう少し一般的に書けば、

- ①自分が信頼している人がそう言っているから

- ②周りのみんながそう信じているみたいだから

- ③そう信じることでメリットがある、あるいは、そう信じてもデメリットがないから

となるでしょうか。

あわせて読みたい

【あらすじ】子どもは大人よりずっと大人だ。「子ども扱い」するから、「子どもの枠」から抜け出せない…

宮部みゆき『ソロモンの偽証』は、その分厚さ故になかなか手が伸びない作品だろうが、「長い」というだけの理由で手を出さないのはあまりにももったいない傑作だ。「中学生が自前で裁判を行う」という非現実的設定をリアルに描き出すものすごい作品

「信じる」と強く考えるようなことじゃなくても、普段特に疑問を抱きもしないことへの「信頼」って、大体こんなもんだよね

さて、この基準を元に、「奇跡の水」を信じるかどうかについて考えてみましょう。

あわせて読みたい

【喪失】家族とうまくいかない人、そして、家族に幻想を抱いてしまう人。家族ってなんてめんどくさいの…

「福島中央テレビ開局50周年記念作品」である映画『浜の朝日の嘘つきどもと』は、福島県に実在した映画館「朝日座」を舞台に、住民が抱く「希望(幻想)」が描かれる。震災・コロナによってありとあらゆるものが失われていく世の中で、私たちはどう生きるべきか

病気を治す「奇跡の水」をあなたは信じるか?

この映画では、飲めば風邪を引かなくなるし、様々な病気が治ると宣伝される「奇跡の水」が登場します。

さて、先に自分の結論を書いておくと、私はこのような「奇跡の水」の存在は信じません。では、これから何を書こうとしているのかというと、「奇跡の水を信じている人を、簡単に非難できるのか?」についてです。

先程の基準に照らして考えてみましょう。

映画の中で主人公は、

この水は偉い科学者がその効用を証明している

あわせて読みたい

【美麗】映画『CLOSE/クロース』はあまりにも切ない。「誰かの当たり前」に飲み込まれてしまう悲劇

子どもの頃から兄弟のように育った幼馴染のレオとレミの関係の変化を丁寧に描き出す映画『CLOSE/クロース』は、「自分自身で『美しい世界』を毀損しているのかもしれない」という話でもある。”些細な”言動によって、確かに存在したあまりに「美しい世界」があっさりと壊されてしまう悲哀が描かれる

と語っています。普通に考えれば、「怪しい」「嘘だ」と感じるでしょう。しかし主人公の態度は、私たちが原子を信じるそれと同じです。私たちも、「科学者がそう言っているから」という理由で信じています。「物質は原子からできている」という論文を読んで確かめることもしないし、科学者を質問攻めにすることもないでしょう。つまり、基準①の点でいえば、「奇跡の水」も「原子」も大差ありません。

そうだと信じて飲めば、病気が治っちゃうことも実際にあるだろうしなぁ

また、主人公の周りには、両親を始めとして、この「奇跡の水」の効用を信じている人がたくさんいます。それは、ある種の宗教団体のようではありますが、しかし、日々集会が開かれ、時には研修旅行も行われる中で、この水のことを信じているたくさんの他人に出会うことになるわけです。これもまた、「周りのみんながそう信じているみたいだから」という基準②をクリアするでしょう。

あわせて読みたい

【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…

実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品

さらに、仮にこの「奇跡の水」の効用を信じても、大きな実害はありません。もちろん、普通の水より高いと思いますが、「平均より高いものにお金を払う人」など世の中にたくさんいるでしょう。私には、数百万円も掛けてバッグや靴を買う人と大差ない、と感じられます。大量に飲み過ぎなければ「水」は健康に大きな影響を与えないし、また信じて飲めば本当に病気が治る可能性もあるわけです。

”実害”という意味で言えば、例えばこの「奇跡の水」を売る団体が、儲けたお金で何か犯罪行為に加担している、というのなら、「奇跡の水」を買っている人も間接的な”加害者”と言えるかもしれません。そうだとするなら、私も、基準③に照らして、この「奇跡の水」を信じる人にNOと言えるでしょう。しかしこの点に関しては、「犯罪行為に加担していること」が明白になった、あるいは疑いが濃厚になった時点で判断されるべきだと思います。少なくとも、この映画ではそのような予兆については描かれません。

さて、このように考えた場合、「物質が原子からできていると信じる人」と「奇跡の水を信じる人」の何が違うのか、ちょっと分からなくなってくるのではないかと思います。

うーん、確かにこんな風に言われると、返答に困るかもなぁ

普段の生活の中で、「なぜそれを信じるのか?」なんて、なかなか考えないからね

あわせて読みたい

【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…

映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた

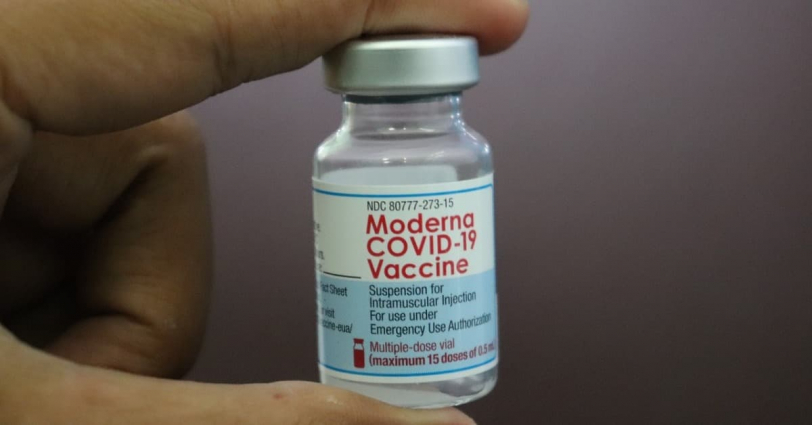

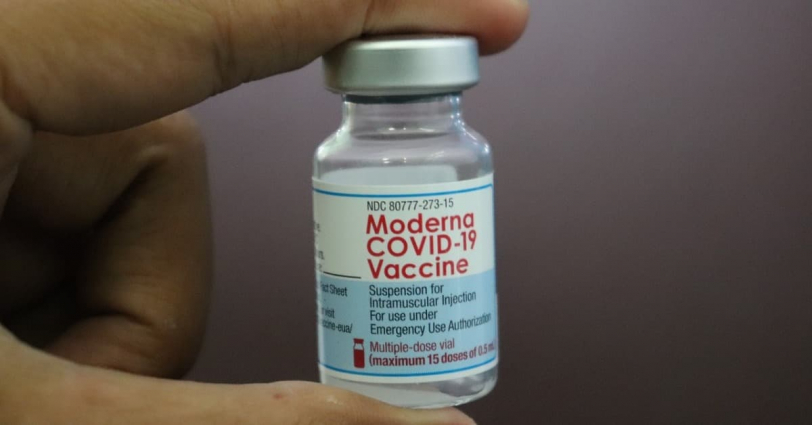

コロナワクチンへの拒否反応はなぜ生まれるのか?

ここまでの説明とまったく同じ理屈で、コロナワクチンへの拒否反応も説明できてしまうでしょう。

若い世代ほど、コロナワクチンに対する不信感を抱いている人が多い、と報道されます。私はSNSをほとんど見ないので直接には知りませんが、ネットでデマが広まっているのだそうです。

ネットで広まっているらしいデマというのは、「ワクチンを打つと磁石人間になる」だとか、「ワクチンを打つと体内の遺伝子が組み替えられてしまう」など、常識的に考えれば「あり得ない」ような話なのですが、これらの言説を信じてしまうのも、ここまでの話とほとんど同じでしょう。

あわせて読みたい

【権威】心理学の衝撃実験をテレビ番組の収録で実践。「自分は残虐ではない」と思う人ほど知るべき:『…

フランスのテレビ局が行った「現代版ミルグラム実験」の詳細が語られる『死のテレビ実験 人はそこまで服従するのか』は、「権威」を感じる対象から命じられれば誰もが残虐な行為をしてしまい得ることを示す。全人類必読の「過ちを事前に回避する」ための知見を学ぶ

デマを発信する人は、「権威ある人が言っている」と主張するに決まっているし、SNSでは似たような人が集まりがちだから周りに「コロナワクチンを信じていない人」がたくさんいることになるし、コロナワクチンのデマを信じている人からすれば「打たない方がメリットがある(身体に害がない)」と思っているわけです。3つの基準をすべて満たしていると言えます。

私は近しい人から「コロナウイルスそのものを信じてない」と言われて驚愕したよ

「奇跡の水」の場合は、それを信じようが信じまいが、正直そこまで大した問題ではありません。「奇跡の水」を信じることでクラスメートからハブられるなら信じるのを止めればいいし(この映画の場合は「両親が信じている」という点に難しさがあり、容易な決断ではありませんが)、高いお金を払うことになってしまうのは「何にお金を使うか」という個人の選択でしかないと思うからです。

あわせて読みたい

【考察】映画『ジョーカー』で知る。孤立無援の環境にこそ”悪”は偏在すると。個人の問題ではない

「バットマン」シリーズを観たことがない人間が、予備知識ゼロで映画『ジョーカー』を鑑賞。「悪」は「環境」に偏在し、誰もが「悪」に足を踏み入れ得ると改めて実感させられた。「個人」を断罪するだけでは社会から「悪」を減らせない現実について改めて考える

しかしコロナワクチンの場合は、「奇跡の水」と同じというわけにはいきません。打たないことで打たない本人がコロナウイルスに感染する確率は格段に上がるし、それは社会全体にとってもマイナスとなるからです。

では、信じるべきものと信じるべきではないものを、どう判断すべきでしょうか?

信じる信じないの基準としての「反証可能性」

そのそもですが私は、「科学」を信じた方がいいと思っています。「科学」というのは、もの凄い厳密さで「何をもって『正しい』と判断するか」という手続きが定まっていて、「100%正しい」と主張しない代わりに、「科学的に証明されれば、『正しい』確率はかなり高い」と言えます。

例えば、科学がどれだけ厳密かという例を紹介しましょう。

あわせて読みたい

【あらすじ】大泉洋主演映画『月の満ち欠け』は「生まれ変わり」の可能性をリアルに描く超面白い作品

あなたは「生まれ変わり」を信じるだろうか? 私はまったく信じないが、その可能性を魅力的な要素を様々に散りばめて仄めかす映画『月の満ち欠け』を観れば、「生まれ変わり」の存在を信じていようがいまいが、「相手を想う気持ち」を強く抱く者たちの人間模様が素敵だと感じるだろう

「ヒッグス粒子」が発見されたと話題になったことを覚えているでしょうか? このヒッグス粒子、2012年に「発見」されたのですが、2011年の時点で「ヒッグス粒子が存在する確率は98.9%」というところまで来ていました。

日常生活で言えば、98.9%なんてほぼ100%と言っていいし、この時点で「発見した」と判断してもいい気がします。しかし科学ではそうはいきません。科学において「何かを発見した」と主張するためには、「存在確率99.9999%」まで確認しなければならない、と決められているからです。恐ろしく厳密だと感じるのではないでしょうか。

もちろん科学者の中にも嘘をついたり不正を働く者もいるので、科学者の言っていることが何もかも正しいと言いたいわけではありませんが、科学においては「正しさの基準」が相当明確に定められているので、嘘や不正がなかなか生き残りにくいとも言えます。

とはいえ、「エセ科学」と言われるものは、日常の中に結構あるけどね

「マイナスイオン」とか「ゲーム脳」とか「ホメオパシー」とかね

あわせて読みたい

【違和感】映画『コントラ』は、「よく分かんない」が「よく分かんないけど面白い」に変わる不思議な作品

ほぼ内容を知らないまま観に行った映画『コントラ』は、最後の最後まで結局何も理解できなかったが、それでもとても面白い作品だった。「後ろ向きに歩く男」が放つ違和感を主人公・ソラの存在感が中和させており、奇妙なのに可能な限り「日常感」を失わせずに展開させる構成が見事だと思う

さて、ここで重要なのは「何をもって『科学』と判断するか」です。「奇跡の水」も「科学者が有効性を確認した」とされていました。ではなぜこの「奇跡の水」は「科学」ではないのでしょうか。

そこで出てくるのが「反証可能性」で、「どうだったらそれが『間違い』と判定されるか」という意味です。そして、意外かもしれませんが、「科学」はこの「反証可能性」を必ずと言っていいほど含みます。

科学者というのは、何か仮説を提唱しますが、それは必ず「予測」を含みます。「予測」とは、「この仮説が正しければ、◯◯になる」ということですが、これは同時に、「◯◯にならなければ自分の仮説は間違い」という主張でもあるのです。

あわせて読みたい

【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…

「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る

つまり、「どうだったら『間違い』と判定されるか」という「反証可能性」を含まないものは、「科学ではない」と判断していいでしょう。「奇跡の水」はすべての病気を治すはずがないので「間違い」と判断されるはずですが、信仰などの何らかの理由によって「これは間違いではない」という説明がなされるのだと思います。そして、そのような説明が出てきた時点で「科学ではない」と判断していい、ということです。

そしてこの考え方は、日常的な場面でもかなり活かせるだろうと思います。繰り返しますが、「間違いだと判定される可能性が0%、あるいはかなり低い話」は「科学ではない」と判断していいですし、大体そういう話は「嘘」だと思うべきでしょう。

「自分が間違っている可能性を想像できない人」は好きになれない

そして、「反証可能性」とはまた違う話だが、何かを”信じる”時に、「自分の判断が間違っている可能性」も常に頭の片隅に残しておくべきだろう、と私は考えています。

あわせて読みたい

【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…

どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る

先程も書いた通り、私は「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難できません。私は、「奇跡の水を信じることは誤りだ」と思いますが、仮にそれが誤りだとしても「信じる行為」がダメなわけではないでしょう。誰だって、誤っている事柄を信じている可能性は常にあるし、誤っていると分かっていてそれでも信じるしかないという辛い境遇に置かれている人もいるかもしれないと思うからです。

前に聞いて印象的だったのは、「頭ではゲームを止めたいと思ってるのに手が止められなくて泣きながらプレイしたことがある」って話

「中毒」になってしまうと、自分の判断ではどうにもならないもんねぇ

ただし、「自分の判断が間違っている可能性を1ミリも抱いていなさそうな人」には、違和感を覚えてしまうことが多くあります。

何を信じていてもいいし、仮に信じているものが誤りであろうが「それを信じる行為」は間違いではないと考えていますが、「狂信」と呼ぶのが相応しい、一点の曇りもなく何かを信じている状態に対しては怖さを抱いてしまうのです。

あわせて読みたい

【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?

一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える

この映画の主人公は、疑念を抱きつつも、「両親が信じているものを信じたい」という気持ちから「奇跡の水」を信じます。彼女のスタンスは決して非難されるべきではないでしょう。それは、ここまで説明してきた通り、私たちが何かを信じる時の態度と大差ないからです。

しかし、彼女の両親が「奇跡の水」を信じるスタンスは、ちょっと難があるかもしれないと思います。理由があるとはいえ、両親が「奇跡の水」をあまりに疑わないからです。もしかしたら、「自分が信じているものに対して他人から不信感を示されると、より信じたいという気持ちが強くなる」という心理が働いているかもしれないし、あるいは、「奇跡の水」無しの生活などもはや考えられないから、絶対的なものだと信じ込むことでなんとか自分を支えているという可能性もあるでしょう。

しかしいずれにしても、「自分の判断が間違っている可能性」を抱けないとすれば、「信じる」という気持ちそのものが無意味になってしまうと私は思います。「反証可能性」が含まれないものは「科学ではない」のと同じように、「疑いなく信じる対象」は「正しくない」と私には感じられてしまうからです。

「何かを信じること」は、他人や社会と軋轢を生まなければ完全に個人的な行為であり、自分が思う通りにすればいいでしょう。しかし、信じる気持ちが強くなればなるほど、その行為は残念ながら他人や社会と摩擦を引き起こす可能性が高くなります。

あわせて読みたい

【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…

30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。

だからこそ私は、「信じている対象を疑う勇気」を持つことも、一方では大事なのではないか、と考えてしまうのです。

映画『星の子』の内容紹介

生まれたばかりの頃、全身が湿疹だらけだった娘・ちひろに対して、母親は「もうどうしたらいいかわからない」と日記に書くほど追い詰められていた。そんな時、父親が会社の同僚から耳にしたのが「金星のめぐみ」という水の存在だ。特別な力があるというその水でちひろの身体を拭くと、不思議なくらい湿疹は良くなっていった。

あわせて読みたい

【生きる】しんどい人生を宿命付けられた子どもはどう生きるべき?格差社会・いじめ・恋愛を詰め込んだ…

厳しい受験戦争、壮絶な格差社会、残忍ないじめ……中国の社会問題をこれでもかと詰め込み、重苦しさもありながら「ボーイ・ミーツ・ガール」の爽やかさも融合されている映画『少年の君』。辛い境遇の中で、「すべてが最悪な選択肢」と向き合う少年少女の姿に心打たれる

以来ちひろの両親は、「星々のちから」という団体の商品を疑いもなく買い続ける「信者」となっていく。

15年後。中学生になったちひろは、新しく赴任した数学教師・南隼人に恋をする。数学の授業中はずっと先生の絵をノートに描き、クラスメートも皆「ちひろは南先生のことが好き」だと知っている。数学の授業以外になかなか接点が持てずにいたが、ちひろは密かに恋心を募らせていく。

ちひろは「金星のめぐみ」を学校に持っていって飲み、両親の”信仰”のこともそれなりに受け入れていた。「星々のちから」の集会や旅行にも参加しているし、そこに友達もいる。ちひろの両親の”信仰”を知った上で仲良くしてくれるクラスメートもいるので、ちひろはこれまで”信仰”について頭を悩ませることがなかった。

ある日、委員会の仕事で遅くなったちひろは、友人たち何人かと南先生の車で送ってもらえることになったのだが……。

あわせて読みたい

【純愛】映画『ぼくのエリ』の衝撃。「生き延びるために必要なもの」を貪欲に求める狂気と悲哀、そして恋

名作と名高い映画『ぼくのエリ』は、「生き延びるために必要なもの」が「他者を滅ぼしてしまうこと」であるという絶望を抱えながら、それでも生きることを選ぶ者たちの葛藤が描かれる。「純愛」と呼んでいいのか悩んでしまう2人の関係性と、予想もつかない展開に、感動させられる

映画『星の子』の感想

非常に静かに展開していく物語なのですが、ずっとざわざわさせられっぱなしの映画でした。

この記事であれこれ書いたように、「信じるということ」について物凄く色んなことを考えさせられます。

私は、自分がしている決断や選択を「正しい」と思っているし、皆さんもそうでしょう。時々「あー、過去のあの決断・選択は間違いだったかもしれない」と感じることはあっても、日常的に常にそう思わされているという人は多くないはずです。

あわせて読みたい

【あらすじ】アリ・アスター監督映画『ミッドサマー』は、気持ち悪さと怖さが詰まった超狂ホラーだった

「夏至の日に映画館で上映する」という企画でようやく観ることが叶った映画『ミッドサマー』は、「私がなんとなく想像していたのとはまるで異なる『ヤバさ』」に溢れる作品だった。いい知れぬ「狂気」が随所で描かれるが、同時に、「ある意味で合理的と言えなくもない」と感じさせられる怖さもある

しかしこの映画でちひろは、「自分のこれまでの決断・選択は、全部丸ごと間違いだったのかもしれない」というかなり壮大な問いかけをされ続けます。これはかなりハードな経験だと言えるでしょう。

両親が当たり前のように信じているものを、ちひろも当たり前のように信じています。そして運良くそれまで、その「信じる行為」によって周囲と大きな摩擦が発生することはありませんでした。しかし、いざ大きな摩擦が起き、火傷せんばかりにその熱に当てられて初めて、「自分が信じていることは誤っているのかもしれない」と考えざるを得なくなるわけです。

あわせて読みたい

【感涙】映画『彼女が好きなものは』の衝撃。偏見・無関心・他人事の世界から”脱する勇気”をどう持つか

涙腺がぶっ壊れたのかと思ったほど泣かされた映画『彼女が好きなものは』について、作品の核となる「ある事実」に一切触れずに書いた「ネタバレなし」の感想です。「ただし摩擦はゼロとする」の世界で息苦しさを感じているすべての人に届く「普遍性」を体感してください

しかし15歳の少女からすれば、やはりまだまだ両親の存在は大きなものでしょう。両親が信じているものを、丸ごとすべて捨てて我が道を進んでいくというわけにもいきません。

これほどの板挟みに置かれる人はそう多くないでしょうが、しかし誰もが同じ状況に置かれる可能性はあります。誰だってちひろと同じように、「自分の決断・選択は間違っていない」と感じているのですから。

自分が信じていた世界が崩壊しかけた時どのように自分の世界を支えてあげればいいのか。いつか来るかもしれないそんな瞬間のために、「信じるという行為」について、改めて考えてみるのもいいでしょう。

あわせて読みたい

【家族】映画『そして父になる』が問う「子どもの親である」、そして「親の子どもである」の意味とは?

「血の繋がり」だけが家族なのか?「将来の幸せ」を与えることが子育てなのか?実際に起こった「赤ちゃんの取り違え事件」に着想を得て、苦悩する家族を是枝裕和が描く映画『そして父になる』から、「家族とは何か?」「子育てや幸せとどう向き合うべきか?」を考える

出演:芦田愛菜, 出演:岡田将生, 出演:大友康平, 出演:高良健吾, 出演:黒木華, 出演:蒔田彩珠, 出演:新音, 出演:永瀬正敏, 出演:原田知世, 監督:大森立嗣, Writer:大森立嗣

¥400 (2022/01/29 21:41時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【恐怖】SNSの危険性と子供の守り方を、ドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』で学ぶ

実際にチェコの警察を動かした衝撃のドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』は、少女の「寂しさ」に付け込むおっさんどもの醜悪さに満ちあふれている。「WEBの利用制限」だけでは子どもを守りきれない現実を、リアルなものとして実感すべき

何が正解で何が間違いなのか非常に曖昧な状況の中で、15歳の少女が懸命に何かにしがみつこうともがく姿が印象的な映画です。

私たちの日常は、ある意味で「思考停止に近い信仰」の重ね合わせによって作られているだろうし、それは何かのきっかけで大きく崩れ去ってしまうものでもあるでしょう。「お金」や「国家」はもともと幻想でしかないですし、「会社」や「友人・家族」も、自分の思い込みにすぎないかもしれません。

あわせて読みたい

【実話】アメリカの有名なシリアルキラーを基にした映画『グッド・ナース』の理解を拒む凄まじさ(主演…

実際に起こった連続殺人事件を基にした映画『グッド・ナース』は、「何が描かれているのか分からない」という不穏さがずっと付きまとう異様な作品だった。「事件そのもの」ではなく、ある2人の人物に焦点が当てられる展開から、人間のあまりに深淵な狂気と葛藤が抉り出されている

コロナウイルスの蔓延をきっかけに、そのようにことを実感させられた人も多いのではないでしょうか。そういう意味で、まさに今ちひろと同じような問いに直面している人は、世の中にたくさんいると言えるかもしれません。

あなたなら、どんな決断・選択をするでしょうか?

あわせて読みたい

【驚嘆】この物語は「AIの危険性」を指摘しているのか?「完璧な予知能力」を手にした人類の過ち:『預…

完璧な未来予知を行えるロボットを開発し、地震予知のため”だけ”に使おうとしている科学者の自制を無視して、その能力が解放されてしまう世界を描くコミック『預言者ピッピ』から、「未来が分からないからこそ今を生きる価値が生まれるのではないか」などについて考える

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【父親】パキスタン本国では上映禁止の映画『ジョイランド』は、古い価値観に翻弄される家族を描く

映画『ジョイランド』は、本国パキスタンで一時上映禁止とされた作品だが、私たち日本人からすれば「どうして?」と感じるような内容だと思う。「(旧弊な)家族観を否定している」と受け取られたからだろうが、それにしたってやはり理不尽だ。そしてそんな「家族のややこしさ」には、現代日本を生きる我々も共感できるに違いない

あわせて読みたい

【現実】「食」が危ない!映画『フード・インク ポスト・コロナ』が描く、大企業が操る食べ物の罠

映画『フード・インク ポスト・コロナ』は、主にアメリカの事例を取り上げながら、「私たちが直面している『食』はかなり危険な状態にある」と警告する作品だ。「アメリカ人の摂取カロリーの58%を占める」と言われる「超加工食品」の研究はダイエット的な意味でも興味深いし、寡占企業による様々な弊害は私たちにも関係してくるだろう

あわせて読みたい

【あらすじ】杉咲花と安田顕が圧巻!映画『朽ちないサクラ』(原廣利)は「正義の難しさ」を描く(原作…

柚月裕子の同名小説を原作とした映画『朽ちないサクラ』は、とにかく杉咲花と安田顕の演技に圧倒されてしまった作品だ。「トロッコ問題」を連想させる非常に難しい状況を提示することで「正義の難しさ」を描き出す展開も素晴らしいし、主人公・森口泉を演じた杉咲花の「絶望を静かに体現する演技」も見事だった

あわせて読みたい

【変異】映画『動物界』は斬新で刺激的な作品だった。我々はまさにこんな”分断社会”に生きている

映画『動物界』では、「奇病によって人間が動物化してしまう」という世界における複雑な人間模様が描き出される。パンデミックを経験した我々には、本作の設定は「単なるSF」には感じられないはずだ。そしてその上で、「『動物化してしまった妻を今も愛している主人公』が見せる実にややこしい感情」が複層的に描かれていて実に興味深い

あわせて読みたい

【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く

映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた

あわせて読みたい

【恐怖】「1970年代の生放送の怪しげなテレビ番組」を見事に再現したフェイクドキュメンタリー:映画『…

映画『悪魔と夜ふかし』は、「1970年代に放送されていた生放送番組のマスターテープが発見された」というテイで、ハロウィンの夜の放送回をそのまま流すという設定のモキュメンタリーである。番組の細部までリアルに作り込まれており、それ故に、「悪魔の召喚」という非現実的な状況もするっと受け入れられる感じがした

あわせて読みたい

【異次元】リアリティ皆無の怪作映画『Cloud クラウド』は、役者の演技でギリ成立している(監督:黒沢…

映画『Cloud クラウド』(黒沢清監督)は、リアリティなどまったく感じさせないかなり異様な作品だった。登場人物のほとんどが「人間っぽくない」のだが、錚々たる役者陣による見事な演技によって、「リアリティ」も「っぽさ」も欠いたまま作品としては成立している。「共感は一切出来ない」と理解した上で観るなら面白いと思う

あわせて読みたい

【天才】映画『箱男』はやはり、安部公房がSNSの無い時代に見通した「匿名性」への洞察が驚異的(監督:…

映画『箱男』は、安部公房本人から映画化権を託されるも一度は企画が頓挫、しかしその後27年の月日を経て完成させた石井岳龍の執念が宿る作品だ。SNSなど無かった時代に生み出された「匿名性」に関する洞察と、「本物とは何か?」という深淵な問いが折り重なるようにして進む物語で、その魅惑的な雰囲気に観客は幻惑される

あわせて読みたい

【日常】映画『大きな家』(竹林亮)は、児童養護施設で「家族」と「血縁」の違いや難しさに直面する

児童養護施設に長期密着した映画『大きな家』は、映画『14歳の栞』で中学2年生をフラットに撮り切った竹林亮が監督を務めたドキュメンタリーである。子どもたちの過去に焦点を当てるのではなく、「児童養護施設の日常風景」として彼らを捉えるスタンスで、その上でさらに「家族のあり方」に対する子どもたちの認識が掘り下げられる

あわせて読みたい

【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理

たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける

あわせて読みたい

【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…

「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス)は意味不明なのに何故か超絶面白かった(主…

映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス監督)は、最初から最後まで「意味不明」と言っていいレベルで理解できなかったが、しかし「実に良い映画を観たなぁ」という感覚にさせてもくれる、とても素敵な作品だった。さらに、「3つの異なる物語を同じ役者の組み合わせで撮る」という斬新な構成が上手くハマっていたようにも思う

あわせて読みたい

【狂気】「こんな作品を作ろうと考えて実際世に出した川上さわ、ヤベェな」って感じた映画『地獄のSE』…

私が観た時はポレポレ東中野のみで公開されていた映画『地獄のSE』は、最初から最後までイカれ狂ったゲロヤバな作品だった。久しぶりに出会ったな、こんな狂気的な映画。面白かったけど!「こんなヤバい作品を、多くの人の協力を得て作り公開した監督」に対する興味を強く抱かされた作品で、とにかく「凄いモノを観たな」という感じだった

あわせて読みたい

【葛藤】映画『きみの色』(山田尚子)は、感受性が強すぎる若者のリアルをバンドを通じて描き出す(主…

山田尚子監督作『きみの色』は、これといった起伏のないストーリー展開でありながら、「若い世代の繊細さに満ちた人間関係」をとてもリアルに描き出す雰囲気が素敵な作品。「悩み・葛藤を抱えている状態が日常である」という雰囲気をベースにしつつ、「音楽」を起点に偶然繋がった3人の緩やかな日々を描き出す物語に惹きつけられた

あわせて読みたい

【孤独】映画『ナミビアの砂漠』は、自由だが居場所がない主人公を演じる河合優実の存在感が圧倒的(監…

映画『ナミビアの砂漠』は、とにかく「河合優実が凄まじい」のひと言に尽きる作品だ。彼女が演じたカナという主人公の「捉えどころの無さ」は絶妙で、一見すると凄まじく「自由」に羽ばたいている感じなのに、実際には全然「自由」には見えないというバランスが見事だった。特段の物語はないのに、137分間惹きつけられてしまうだろう

あわせて読みたい

【変態】映画『コンセント/同意』が描く50歳と14歳少女の”恋”は「キモっ!」では終われない

映画『コンセント/同意』は、50歳の著名小説家に恋をした14歳の少女が大人になってから出版した「告発本」をベースに作られた作品だ。もちろん実話を元にしており、その焦点はタイトルの通り「同意」にある。自ら望んで36歳年上の男性との恋に踏み出した少女は、いかにして「同意させられた」という状況に追い込まれたのか?

あわせて読みたい

【現在】ウーマンラッシュアワー村本大輔がテレビから消えた理由と彼の”優しさ”を描く映画:『アイアム…

「テレビから消えた」と言われるウーマンラッシュアワー・村本大輔に密着する映画『アイアム・ア・コメディアン』は、彼に対してさほど関心を抱いていない人でも面白く観られるドキュメンタリー映画だと思う。自身の存在意義を「拡声器」のように捉え、様々な社会問題を「お笑い」で発信し続ける姿には、静かな感動さえ抱かされるだろう

あわせて読みたい

【記憶】映画『退屈な日々にさようならを』は「今泉力哉っぽさ」とは異なる魅力に溢れた初期作品だ(主…

今泉力哉作品のオールナイト上映に初めて参加し、『退屈な日々にさようならを』『街の上で』『サッドティー』を観ました。本作『退屈な日々にさようならを』は、時系列が複雑に入れ替わった群像劇で、私が思う「今泉力哉っぽさ」は薄い作品でしたが、構成も展開も会話も絶妙で、さすが今泉力哉という感じです

あわせて読みたい

【実話】映画『ダム・マネー ウォール街を狙え!』は「株で大儲けした」だけじゃない痛快さが面白い

ダム・マネー ウォール街を狙え!』では、株取引で莫大な利益を得た実在の人物が取り上げられる。しかし驚くべきは「大金を得たこと」ではない。というのも彼はなんと、資産5万ドルの身にも拘らず、ウォール街の超巨大資本ファンドを脅かす存在になったのである! 実話とは思えない、あまりにも痛快な物語だった

あわせて読みたい

【解説】映画『スターフィッシュ』をネタバレ全開で考察。主人公が直面する”奇妙な世界”の正体は?

映画『スターフィッシュ』は、「親友の葬儀」とそれに続く「不法侵入」の後、唐突に「意味不明な世界観」に突入していき、その状態のまま物語が終わってしまう。解釈が非常に難しい物語だが、しかし私なりの仮説には辿り着いた。そこでこの記事では、ネタバレを一切気にせずに「私が捉えた物語」について解説していくことにする

あわせて読みたい

【絶妙】映画『水深ゼロメートルから』(山下敦弘)は、何気ない会話から「女性性の葛藤」を描く(主演…

高校演劇を舞台化する企画第2弾に選ばれた映画『水深ゼロメートルから』は、「水のないプール」にほぼ舞台が固定された状態で、非常に秀逸な会話劇として展開される作品だ。退屈な時間を埋めるようにして始まった「ダルい会話」から思いがけない展開が生まれ、「女として生きること」についての様々な葛藤が描き出される点が面白い

あわせて読みたい

【感想】映画『夜明けのすべて』は、「ままならなさ」を抱えて生きるすべての人に優しく寄り添う(監督…

映画『夜明けのすべて』は、「PMS」や「パニック障害」を通じて、「自分のものなのに、心・身体が思い通りにならない」という「ままならなさ」を描き出していく。決して他人事ではないし、「私たちもいつそのような状況に置かれるか分からない」という気持ちで観るのがいいでしょう。物語の起伏がないのに惹きつけられる素敵な作品です

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『52ヘルツのクジラたち』の「無音で叫ぶ人」と「耳を澄ます人」の絶妙な響鳴(原作:…

映画『52ヘルツのクジラたち』は、「現代的な問題のごった煮」と感じられてしまうような”過剰さ”に溢れてはいますが、タイトルが作品全体を絶妙に上手くまとめていて良かったなと思います。主演の杉咲花がやはり見事で、身体の内側から「不幸」が滲み出ているような演技には圧倒されてしまいました

あわせて読みたい

【天才】映画『ツィゴイネルワイゼン』(鈴木清順)は意味不明だが、大楠道代のトークが面白かった

鈴木清順監督作『ツィゴイネルワイゼン』は、最初から最後まで何を描いているのかさっぱり分からない映画だった。しかし、出演者の1人で、上映後のトークイベントにも登壇した大楠道代でさえ「よく分からない」と言っていたのだから、それでいいのだろう。意味不明なのに、どこか惹きつけられてしまう、実に変な映画だった

あわせて読みたい

【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…

映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『悪は存在しない』(濱口竜介)の衝撃のラストの解釈と、タイトルが示唆する現実(主…

映画『悪は存在しない』(濱口竜介監督)は、観る者すべてを困惑に叩き落とす衝撃のラストに、鑑賞直後は迷子のような状態になってしまうだろう。しかし、作中で提示される様々な要素を紐解き、私なりの解釈に辿り着いた。全編に渡り『悪は存在しない』というタイトルを強く意識させられる、脚本・映像も見事な作品だ

あわせて読みたい

【考察】A24のホラー映画『TALK TO ME』が描くのは、「薄く広がった人間関係」に悩む若者のリアルだ

「A24のホラー映画史上、北米最高興収」と謳われる『TALK TO ME トーク・トゥ・ミー』は、一見「とても分かりやすいホラー映画」である。しかし真のテーマは「SNS過剰社会における人間関係の困難さ」なのだと思う。結果としてSNSが人と人との距離を遠ざけてしまっている現実を、ホラー映画のスタイルに落とし込んだ怪作

あわせて読みたい

【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ

映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ

あわせて読みたい

【痛快】精神病院の隔離室から脱した、善悪の判断基準を持たない狂気の超能力者が大暴れする映画:『モ…

モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』は、「10年以上拘束され続けた精神病院から脱走したアジア系女性が、特殊能力を使って大暴れする」というムチャクチャな設定の物語なのだが、全編に通底する「『善悪の判断基準』が歪んでいる」という要素がとても見事で、意味不明なのに最後まで惹きつけられてしまった

あわせて読みたい

【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…

映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう

あわせて読みたい

【家族】映画『女優は泣かない』は、蓮佛美沙子が「再起を賭ける女優」を演じる笑い泣き満載の作品(出…

蓮佛美沙子が、スキャンダルで落ちぶれ再起を賭ける女優を演じる映画『女優は泣かない』は、ミニマムかつシンプルな構成ながら、笑いあり涙ありのハートフルコメディだった。「やりたくはないが、やらねばならぬ」とお互いが感じているドキュメンタリー撮影を軸に、家族の物語を織り込む展開が素敵

あわせて読みたい

【絶望】人生どん底から生き方を変える。映画『シスター 夏のわかれ道』が描く中国人女性の葛藤と諦念

両親の死をきっかけに、「見知らぬ弟」を引き取らなければならなくなった女性を描く映画『シスター 夏のわかれ道』は、中国の特異な状況を背景にしつつ、誰もが抱き得る普遍的な葛藤が切り取られていく。現状を打破するために北京の大学院を目指す主人公は、一体どんな決断を下すのか。

あわせて読みたい

【未知】コーダに密着した映画『私だけ聴こえる』は、ろう者と聴者の狭間で居場所がない苦悩を映し出す

あなたは「コーダ」と呼ばれる存在を知っているだろうか?「耳の聴こえない親を持つ、耳が聴こえる子ども」のことであり、映画『私だけ聴こえる』は、まさにそんなコーダが置かれた状況を描くドキュメンタリー映画だ。自身は障害者ではないのに大変な苦労を強いられている現状が理解できる作品

あわせて読みたい

【実話】アメリカの有名なシリアルキラーを基にした映画『グッド・ナース』の理解を拒む凄まじさ(主演…

実際に起こった連続殺人事件を基にした映画『グッド・ナース』は、「何が描かれているのか分からない」という不穏さがずっと付きまとう異様な作品だった。「事件そのもの」ではなく、ある2人の人物に焦点が当てられる展開から、人間のあまりに深淵な狂気と葛藤が抉り出されている

あわせて読みたい

【助けて】映画『生きててごめんなさい』は、「共依存カップル」視点で生きづらい世の中を抉る物語(主…

映画『生きててごめんなさい』は、「ちょっと歪な共依存関係」を描きながら、ある種現代的な「生きづらさ」を抉り出す作品。出版社の編集部で働きながら小説の新人賞を目指す園田修一は何故、バイトを9度もクビになり、一日中ベッドの上で何もせずに過ごす同棲相手・清川莉奈を”必要とする”のか?

あわせて読みたい

【衝撃】「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』は、「義務教育」の概念を破壊する…

驚きの教育方針を有する私立小学校「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』と、「日本の教育にはほとんどルールが無い」ことを示す特徴的な公立校を取り上げる映画『夢見る公立校長先生』を観ると、教育に対する印象が変わる。「改革を妨げる保護者」にならないためにも観るべき作品だ

あわせて読みたい

【不穏】大友克洋の漫画『童夢』をモデルにした映画『イノセンツ』は、「無邪気な残酷さ」が恐ろしい

映画『イノセンツ』は、何がどう展開するのかまるで分からないまま進んでいく実に奇妙な物語だった。非現実的な設定で描かれるのだが、そのことによって子どもたちの「無邪気な残酷さ」が一層リアルに浮き彫りにされる物語であり、「意図的に大人が排除された構成」もその一助となっている

あわせて読みたい

【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…

「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ

あわせて読みたい

【希望】誰も傷つけたくない。でも辛い。逃げたい。絶望しかない。それでも生きていく勇気がほしい時に…

2006年発売、2021年文庫化の『私を見て、ぎゅっと愛して』は、ブログ本のクオリティとは思えない凄まじい言語化力で、1人の女性の内面の葛藤を抉り、読者をグサグサと突き刺す。信じがたい展開が連続する苦しい状況の中で、著者は大事なものを見失わず手放さずに、勇敢に前へ進んでいく

あわせて読みたい

【家族】ゲイの男性が、拘置所を出所した20歳の男性と養子縁組し親子関係になるドキュメンタリー:映画…

「ゲイの男性が、拘置所から出所した20歳の男性と養子縁組し、親子関係になる」という現実を起点にしたドキュメンタリー映画『二十歳の息子』は、奇妙だが実に興味深い作品だ。しばらく何が描かれているのか分からない展開や、「ゲイであること」に焦点が当たらない構成など、随所で「不協和音」が鳴り響く1作

あわせて読みたい

【感想】是枝裕和監督映画『怪物』(坂元裕二脚本)が抉る、「『何もしないこと』が生む加害性」

坂元裕二脚本、是枝裕和監督の映画『怪物』は、3つの視点を通して描かれる「日常の何気ない光景」に、思いがけない「加害性」が潜んでいることを炙り出す物語だ。これは間違いなく、私たち自身に関わる話であり、むしろ「自分には関係ない」と考えている人こそが自覚すべき問題だと思う

あわせて読みたい

【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ

ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作

あわせて読みたい

【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に

「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた

あわせて読みたい

【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ

天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった

あわせて読みたい

【高卒】就職できる気がしない。韓国のブラック企業の実態をペ・ドゥナ主演『あしたの少女』が抉る

韓国で実際に起こった「事件」を基に作られた映画『あしたの少女』は、公開後に世論が動き、法律の改正案が国会を通過するほどの影響力を及ぼした。学校から実習先をあてがわれた1人の女子高生の運命を軸に描かれる凄まじい現実を、ペ・ドゥナ演じる女刑事が調べ尽くす

あわせて読みたい

【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と

黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作

あわせて読みたい

【美麗】映画『CLOSE/クロース』はあまりにも切ない。「誰かの当たり前」に飲み込まれてしまう悲劇

子どもの頃から兄弟のように育った幼馴染のレオとレミの関係の変化を丁寧に描き出す映画『CLOSE/クロース』は、「自分自身で『美しい世界』を毀損しているのかもしれない」という話でもある。”些細な”言動によって、確かに存在したあまりに「美しい世界」があっさりと壊されてしまう悲哀が描かれる

あわせて読みたい

【感想】これはドキュメンタリー(実話)なのか?映画『女神の継承』が突きつける土着的恐怖

ナ・ホンジンがプロデューサーを務めた映画『女神の継承』は、フィクションなのかドキュメンタリーなのか混乱させる異様な作品だった。タイ東北部で強く信じられている「精霊(ピー)」の信仰をベースに、圧倒的なリアリティで土着的恐怖を描き出す、強烈な作品

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』を観てくれ!現代の人間関係の教科書的作品を考…

映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』は、私にグサグサ突き刺さるとても素晴らしい映画だった。「ぬいぐるみに話しかける」という活動内容の大学サークルを舞台にした物語であり、「マイノリティ的マインド」を持つ人たちの辛さや葛藤を、「マジョリティ視点」を絶妙に織り交ぜて描き出す傑作について考察する

あわせて読みたい

【あらすじ】アリ・アスター監督映画『ミッドサマー』は、気持ち悪さと怖さが詰まった超狂ホラーだった

「夏至の日に映画館で上映する」という企画でようやく観ることが叶った映画『ミッドサマー』は、「私がなんとなく想像していたのとはまるで異なる『ヤバさ』」に溢れる作品だった。いい知れぬ「狂気」が随所で描かれるが、同時に、「ある意味で合理的と言えなくもない」と感じさせられる怖さもある

あわせて読みたい

【あらすじ】大泉洋主演映画『月の満ち欠け』は「生まれ変わり」の可能性をリアルに描く超面白い作品

あなたは「生まれ変わり」を信じるだろうか? 私はまったく信じないが、その可能性を魅力的な要素を様々に散りばめて仄めかす映画『月の満ち欠け』を観れば、「生まれ変わり」の存在を信じていようがいまいが、「相手を想う気持ち」を強く抱く者たちの人間模様が素敵だと感じるだろう

あわせて読みたい

【違和感】映画『コントラ』は、「よく分かんない」が「よく分かんないけど面白い」に変わる不思議な作品

ほぼ内容を知らないまま観に行った映画『コントラ』は、最後の最後まで結局何も理解できなかったが、それでもとても面白い作品だった。「後ろ向きに歩く男」が放つ違和感を主人公・ソラの存在感が中和させており、奇妙なのに可能な限り「日常感」を失わせずに展開させる構成が見事だと思う

あわせて読みたい

【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理

オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ

あわせて読みたい

【感想】映画『君が世界のはじまり』は、「伝わらない」「分かったフリをしたくない」の感情が濃密

「キラキラした青春学園モノ」かと思っていた映画『君が世界のはじまり』は、「そこはかとない鬱屈」に覆われた、とても私好みの映画だった。自分の決断だけではどうにもならない「現実」を前に、様々な葛藤渦巻く若者たちの「諦念」を丁寧に描き出す素晴らしい物語

あわせて読みたい

【感想】映画『朝が来る』が描く、「我が子を返して欲しい気持ち」を消せない特別養子縁組のリアル

「特別養子縁組」を軸に人々の葛藤を描く映画『朝が来る』は、決して「特別養子縁組」の話ではない。「『起こるだろうが、起こるはずがない』と思っていた状況」に直面せざるを得ない人々が、「すべての選択肢が不正解」という中でどんな決断を下すのかが問われる、非常に示唆に富む作品だ

あわせて読みたい

【感想】のん主演映画『私をくいとめて』から考える、「誰かと一緒にいられれば孤独じゃないのか」問題

のん(能年玲奈)が「おひとり様ライフ」を満喫する主人公を演じる映画『私をくいとめて』を観て、「孤独」について考えさせられた。「誰かと関わっていられれば孤独じゃない」という考えに私は賛同できないし、むしろ誰かと一緒にいる時の方がより強く孤独を感じることさえある

あわせて読みたい

【考察】映画『哀愁しんでれら』から、「正しい」より「間違ってはいない」を選んでしまう人生を考える

「シンデレラストーリー」の「その後」を残酷に描き出す映画『哀愁しんでれら』は、「幸せになりたい」という気持ちが結果として「幸せ」を遠ざけてしまう現実を描き出す。「正しい/間違ってはいない」「幸せ/不幸せではない」を区別せずに行動した結果としての悲惨な結末

あわせて読みたい

【考察】ヨネダコウ『囀る鳥は羽ばたかない』は、BLの枠組みの中で「歪んだ人間」をリアルに描き出す

2巻までしか読んでいないが、ヨネダコウのマンガ『囀る鳥は羽ばたかない』は、「ヤクザ」「BL」という使い古されたフォーマットを使って、異次元の物語を紡ぎ出す作品だ。BLだが、BLという外枠を脇役にしてしまう矢代という歪んだ男の存在感が凄まじい。

あわせて読みたい

【感想】おげれつたなか『エスケープジャーニー』は、BLでしか描けない”行き止まりの関係”が絶妙

おげれつたなか『エスケープジャーニー』のあらすじ紹介とレビュー。とにかく、「BLでしか描けない関係性」が素晴らしかった。友達なら完璧だったのに、「恋人」ではまったく上手く行かなくなってしまった直人と太一の葛藤を通じて、「進んでも行き止まり」である関係にどう向き合うか考えさせられる

あわせて読みたい

【違和感】平田オリザ『わかりあえないことから』は「コミュニケーション苦手」問題を新たな視点で捉え…

「コミュニケーションが苦手」なのは、テクニックの問題ではない!?『わかりあえないことから』は、学校でのコミュニケーション教育に携わる演劇人・平田オリザが抱いた違和感を起点に、「コミュニケーション教育」が抱える問題と、私たち日本人が進むべき道を示す1冊

あわせて読みたい

【感想】映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)の稲垣吾郎の役に超共感。「好きとは何か」が分からない人へ

映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)は、稲垣吾郎演じる主人公・市川茂巳が素晴らしかった。一般的には、彼の葛藤はまったく共感されないし、私もそのことは理解している。ただ私は、とにかく市川茂巳にもの凄く共感してしまった。「誰かを好きになること」に迷うすべての人に観てほしい

あわせて読みたい

【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…

「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る

あわせて読みたい

【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ

江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品

あわせて読みたい

【魅惑】バーバラ・ローデン監督・脚本・主演の映画『WANDA』の、70年代の作品とは思えない今感

映画館で観た予告が気になって、それ以外の情報を知らずに観に行った映画『WANDA』なんと70年代の映画だと知って驚かされた。まったく「古さ」を感じなかったからだ。主演だけでなく、監督・脚本も務めたバーバラ・ローデンが遺した、死後評価が高まった歴史的一作

あわせて読みたい

【あらすじ】ムロツヨシ主演映画『神は見返りを求める』の、”善意”が”悪意”に豹変するリアルが凄まじい

ムロツヨシ演じる田母神が「お人好し」から「復讐の権化」に豹変する映画『神は見返りを求める』。「こういう状況は、実際に世界中で起こっているだろう」と感じさせるリアリティが見事な作品だった。「善意」があっさりと踏みにじられる世界を、私たちは受け容れるべきだろうか?

あわせて読みたい

【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い

サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画

あわせて読みたい

【純愛】映画『ぼくのエリ』の衝撃。「生き延びるために必要なもの」を貪欲に求める狂気と悲哀、そして恋

名作と名高い映画『ぼくのエリ』は、「生き延びるために必要なもの」が「他者を滅ぼしてしまうこと」であるという絶望を抱えながら、それでも生きることを選ぶ者たちの葛藤が描かれる。「純愛」と呼んでいいのか悩んでしまう2人の関係性と、予想もつかない展開に、感動させられる

あわせて読みたい

【評価】のん(能年玲奈)の映画『Ribbon』が描く、コロナ禍において「生きる糧」が芸術であることの葛藤

のん(能年玲奈)脚本・監督・主演の映画『Ribbon』。とても好きな作品だった。単に女優・のんが素晴らしいというだけではなく、コロナ禍によって炙り出された「生きていくのに必要なもの」の違いに焦点を当て、「魂を生き延びさせる行為」が制約される現実を切り取る感じが見事

あわせて読みたい

【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える

かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である

あわせて読みたい

【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…

生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」

あわせて読みたい

【選択】特異な疑似家族を描く韓国映画『声もなく』の、「家族とは?」の本質を考えさせる深淵さ

喋れない男が、誘拐した女の子をしばらく匿い、疑似家族のような関係を築く韓国映画『声もなく』は、「映画の中で描かれていない部分」が最も印象に残る作品だ。「誘拐犯」と「被害者」のあり得ない関係性に、不自然さをまったく抱かせない設定・展開の妙が見事な映画

あわせて読みたい

【実話】台湾のろう学校のいじめ・性的虐待事件を描く映画『無聲』が問う、あまりに悲しい現実

台湾のろう学校で実際に起こったいじめ・性的虐待事件を基に作られた映画『無聲』は、健常者の世界に刃を突きつける物語だ。これが実話だという事実に驚かされる。いじめ・性的虐待が物語の「大前提」でしかないという衝撃と、「性的虐待の方がマシ」という選択を躊躇せず行う少女のあまりの絶望を描き出す

あわせて読みたい

【感涙】映画『彼女が好きなものは』の衝撃。偏見・無関心・他人事の世界から”脱する勇気”をどう持つか

涙腺がぶっ壊れたのかと思ったほど泣かされた映画『彼女が好きなものは』について、作品の核となる「ある事実」に一切触れずに書いた「ネタバレなし」の感想です。「ただし摩擦はゼロとする」の世界で息苦しさを感じているすべての人に届く「普遍性」を体感してください

あわせて読みたい

【LGBT】映画『リトル・ガール』で映し出される、性別違和を抱える8歳の”女の子”のリアルと苦悩

映画撮影時8歳だった、身体は男の子、心は女の子のサシャは、スカートを履いての登校が許されず、好きなバッグもペンケースも使わせてもらえない。映画『リトル・ガール』が描く、「性別違和」に対する社会の不寛容と、自分を責め続けてしまう母親の苦悩

あわせて読みたい

【芸術】実話を下敷きに描く映画『皮膚を売った男』は、「アートによる鮮やかな社会問題風刺」が見事

「シリア難民の背中にタトゥーを彫り芸術作品として展示する」と聞くと非常に不謹慎に感じられるだろうが、彫ったのが国家間の移動を自由にする「シェンゲンビザ」だという点が絶妙な皮肉。実話をベースにした映画『皮膚を売った男』の、アートによる社会問題提起の見事な鮮やかさ

あわせて読みたい

【感想】綿矢りさ原作の映画『ひらいて』は、溢れる”狂気”を山田杏奈の”見た目”が絶妙に中和する

「片想いの相手には近づけないから、その恋人を”奪おう”」と考える主人公・木村愛の「狂気」を描く、綿矢りさ原作の映画『ひらいて』。木村愛を演じる山田杏奈の「顔」が、木村愛の狂気を絶妙に中和する見事な配役により、「狂気の境界線」をあっさり飛び越える木村愛がリアルに立ち上がる

あわせて読みたい

【衝撃】卯月妙子『人間仮免中』、とんでもないコミックエッセイだわ。統合失調症との壮絶な闘いの日々

小学5年生から統合失調症を患い、社会の中でもがき苦しみながら生きる卯月妙子のコミックエッセイ『人間仮免中』はとんでもない衝撃作。周りにいる人とのぶっ飛んだ人間関係や、歩道橋から飛び降り自殺未遂を図り顔面がぐちゃぐちゃになって以降の壮絶な日々も赤裸々に描く

あわせて読みたい

【抵抗】西加奈子のおすすめ小説『円卓』。「当たり前」と折り合いをつけられない生きづらさに超共感

小学3年生のこっこは、「孤独」と「人と違うこと」を愛するちょっと変わった女の子。三つ子の美人な姉を「平凡」と呼んで馬鹿にし、「眼帯」や「クラス会の途中、不整脈で倒れること」に憧れる。西加奈子『円卓』は、そんなこっこの振る舞いを通して「当たり前」について考えさせる

あわせて読みたい

【生き方】改めて『いま、地方で生きるということ』を考える。「どこで生きる」は「どう生きる」に直結する

東日本大震災やコロナ禍などの”激変”を経る度に、「どう生きるべきか」と考える機会が増えるのではないだろうか。『いま、地方で生きるということ』は、「どこででも生きていける」というスタンスを軸に、「地方」での著者自身の生活を踏まえつつ、「人生」や「生活」への思考を促す

あわせて読みたい

【特撮】ウルトラマンの円谷プロには現在、円谷一族は誰も関わっていない。その”追放”の歴史を紐解く本…

「特撮の神さま」と評され、国内外で絶大な評価を得ている円谷英二。そんな彼が設立し、「ウルトラマン」というドル箱を生み出した円谷プロには現在、円谷一族は誰も関わっていない。『ウルトラマンが泣いている』は、そんな衝撃的な「追放の社史」を、円谷英二の孫であり6代目社長だった著者が描く1冊

あわせて読みたい

【衝撃】NHKがアマゾン奥地の先住民ヤノマミ族に長期密着。剥き出しの生と死、文明との共存の難しさ

NHKのディレクターでありノンフィクション作家でもある国分拓が、アマゾン奥地に住む先住民ヤノマミ族の集落で150日間の長期密着を行った。1万年の歴史を持つ彼らの生活を描き出す『ヤノマミ』は、「生と死の価値観の差異」や「先住民と文明との関係の難しさ」を突きつける

あわせて読みたい

【不思議】森達也が「オカルト」に挑む本。「科学では説明できない現象はある」と否定も肯定もしない姿…

肯定派でも否定派でもない森達也が、「オカルト的なもの」に挑むノンフィクション『オカルト』。「現象を解釈する」ことよりも、「現象を記録する」こと点に注力し、「そのほとんどは勘違いや見間違いだが、本当に説明のつかない現象も存在する」というスタンスで追いかける姿勢が良い

あわせて読みたい

【人生】仕事がつまらない人へ、自由な働き方・生き方のための「月3万円しか稼げないビジネス」指南:『…

SDGsが広がる世界で、「生活スタイルを変えなければならない」と理解していても、それをどう実践すべきかはなかなか難しいところでしょう。『月3万円ビジネス』で、「『仕事』と『生活』を密着させ、『お金・エネルギーの消費を抑える過程を楽しむ』」生き方を知る

あわせて読みたい

【斬新】ホームレスの家を「0円ハウス」と捉える坂口恭平の発想と視点に衝撃。日常の見え方が一変する:…

早稲田大学建築学科在籍中から「建築物の設計」に興味を持てなかった坂口恭平が、「ホームレスの家」に着目した『TOKYO 0円ハウス0円生活』には、「家」に対する考え方を一変させる視点が満載。「家に生活を合わせる」ではなく、「生活に家を合わせる」という発想の転換が見事

あわせて読みたい

【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…

環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る

あわせて読みたい

【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…

例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す

あわせて読みたい

【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…

映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた

あわせて読みたい

【選択】映画『サウンド・オブ・メタル』で難聴に陥るバンドマンは、「障害」と「健常」の境界で揺れる

ドラムを叩くバンドマンが聴力を失ってしまう――そんな厳しい現実に直面する主人公を描く映画『サウンド・オブ・メタル』では、「『健常者との生活』を選ぶか否か」という選択が突きつけられる。ある意味では健常者にも向けられているこの問いに、どう答えるべきだろうか

あわせて読みたい

【教育】映画化に『3月のライオン』のモデルと話題の村山聖。その師匠である森信雄が語る「育て方」論:…

自身は決して強い棋士ではないが、棋界で最も多くの弟子を育てた森信雄。「村山聖の師匠」として有名な彼の「師匠としてのあり方」を描く『一門 ”冴えん師匠”がなぜ強い棋士を育てられたのか?』から、教育することの難しさと、その秘訣を学ぶ

あわせて読みたい

【喪失】家族とうまくいかない人、そして、家族に幻想を抱いてしまう人。家族ってなんてめんどくさいの…

「福島中央テレビ開局50周年記念作品」である映画『浜の朝日の嘘つきどもと』は、福島県に実在した映画館「朝日座」を舞台に、住民が抱く「希望(幻想)」が描かれる。震災・コロナによってありとあらゆるものが失われていく世の中で、私たちはどう生きるべきか

あわせて読みたい

【具体例】行動経済学のおすすめ本。経済も世界も”感情”で動くと実感できる「人間の不合理さ」:『経済…

普段どれだけ「合理的」に物事を判断しているつもりでも、私たちは非常に「不合理的」な行動を取ってしまっている。それを明らかにするのが「行動経済学」だ。『経済は感情で動く』『世界は感情で動く』の2冊をベースにして、様々な具体例と共に「人間の不思議さ」を理解する

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ

私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。

あわせて読みたい

【考察】『うみべの女の子』が伝えたいことを全力で解説。「関係性の名前」を手放し、”裸”で対峙する勇敢さ

ともすれば「エロ本」としか思えない浅野いにおの原作マンガを、その空気感も含めて忠実に映像化した映画『うみべの女の子』。本作が一体何を伝えたかったのかを、必死に考察し全力で解説する。中学生がセックスから関係性をスタートさせることで、友達でも恋人でもない「名前の付かない関係性」となり、行き止まってしまう感じがリアル

あわせて読みたい

【日常】「何もかも虚しい」という心のスキマを「異性」や「お金」で安易に埋めてしまうのは危険だ:映…

「どこにでもいる普通の女性」が「横領」に手を染める映画『紙の月』は、「日常の積み重ねが非日常に接続している」ことを否応なしに実感させる。「主人公の女性は自分とは違う」と考えたい観客の「祈り」は通じない。「梅澤梨花の物語」は「私たちの物語」でもあるのだ

あわせて読みたい

【生きる】しんどい人生を宿命付けられた子どもはどう生きるべき?格差社会・いじめ・恋愛を詰め込んだ…

厳しい受験戦争、壮絶な格差社会、残忍ないじめ……中国の社会問題をこれでもかと詰め込み、重苦しさもありながら「ボーイ・ミーツ・ガール」の爽やかさも融合されている映画『少年の君』。辛い境遇の中で、「すべてが最悪な選択肢」と向き合う少年少女の姿に心打たれる

あわせて読みたい

【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…

実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品

あわせて読みたい

【実話】映画『ハドソン川の奇跡』の”糾弾された英雄”から、「正しさ」をどう「信じる」かを考える

制御不能の飛行機をハドソン川に不時着させ、乗員乗客155名全員の命を救った英雄はその後、「わざと機体を沈め損害を与えたのではないか」と疑われてしまう。映画『ハドソン川の奇跡』から、「正しさ」の難しさと、「『正しさ』の枠組み」の重要性を知る

あわせて読みたい

【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事

「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である

あわせて読みたい

【生き方】人生が虚しいなら映画『人生フルーツ』を見ると良い。素敵な老夫婦の尖った人生がここにある

社会派のドキュメンタリー映画に定評のある東海テレビが、「なんでもない老夫婦の日常」を映画にした『人生フルーツ』には、特に何が起こるわけでもないのに「観て良かった」と感じさせる強さがある。見た目は「お年寄り」だが中身はまったく古臭くない”穏やかに尖った夫婦”の人生とは?

あわせて読みたい

【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…

Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた

あわせて読みたい

【家族】映画『そして父になる』が問う「子どもの親である」、そして「親の子どもである」の意味とは?

「血の繋がり」だけが家族なのか?「将来の幸せ」を与えることが子育てなのか?実際に起こった「赤ちゃんの取り違え事件」に着想を得て、苦悩する家族を是枝裕和が描く映画『そして父になる』から、「家族とは何か?」「子育てや幸せとどう向き合うべきか?」を考える

あわせて読みたい

【考察】生きづらい性格は変わらないから仮面を被るしかないし、仮面を被るとリア充だと思われる:『勝…

「リア充感」が滲み出ているのに「生きづらさ」を感じてしまう人に、私はこれまでたくさん会ってきた。見た目では「生きづらさ」は伝わらない。24年間「リアル彼氏」なし、「脳内彼氏」との妄想の中に生き続ける主人公を描く映画『勝手にふるえてろ』から「こじらせ」を知る

あわせて読みたい

【解釈】詩人が語る詩の読み方。意味や読み方や良さが分からなくて全然気にしなくていい:『今を生きる…

私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。しかし、詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読んで、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「理解できなければ分からないままでいい」と思えるようになりました

あわせて読みたい

【幻想】日本での子育ては無理ゲーだ。現実解としての「夜間保育園」の実状と親の想いを描く映画:『夜…

映画『夜間もやってる保育園』によると、夜間保育も行う無認可の「ベビーホテル」は全国に1749ヶ所あるのに対し、「認可夜間保育園」は全国にたった80ヶ所しかないそうだ。また「保育園に預けるなんて可哀想」という「家族幻想」も、子育てする親を苦しめている現実を描く

あわせて読みたい

【感想】池田晶子『14歳からの哲学』で思考・自由・孤独の大事さを知る。孤独を感じることって大事だ

「元々持ってた価値観とは違う考えに触れ、それを理解したいと思う場面」でしか「考える」という行為は発動しないと著者は言う。つまり我々は普段、まったく考えていないのだ。『14歳からの哲学』をベースに、「考えること」と自由・孤独・人生との関係を知る

あわせて読みたい

【あらすじ】濱口竜介監督『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」のみで成り立つ凄まじい映画。天才だと思う

「映画」というメディアを構成する要素は多々あるはずだが、濱口竜介監督作『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」だけで狂気・感動・爆笑を生み出してしまう驚異の作品だ。まったく異なる3話オムニバス作品で、どの話も「ずっと観ていられる」と感じるほど素敵だった

あわせて読みたい

【傑作】濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』(原作:村上春樹)は「自然な不自然さ」が見事な作品

村上春樹の短編小説を原作にした映画『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介監督)は、村上春樹の小説の雰囲気に似た「自然な不自然さ」を醸し出す。「不自然」でしかない世界をいかにして「自然」に見せているのか、そして「自然な不自然さ」は作品全体にどんな影響を与えているのか

あわせて読みたい

【感想】映画『若おかみは小学生!』は「子どもの感情」を「大人の世界」で素直に出す構成に号泣させられる

ネット記事を読まなければ絶対に観なかっただろう映画『若おかみは小学生!』は、基本的に子ども向け作品だと思うが、大人が観てもハマる。「大人の世界」でストレートに感情を表に出す主人公の小学生の振る舞いと成長に、否応なしに感動させられる

あわせて読みたい

【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える

どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える

あわせて読みたい

【誤解】世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』の要約。我々は「嘘の情報」を信じ込みやすい

世界の現状に関する13の質問に対して、ほとんどの人が同じ解答をする。最初の12問は不正解で、最後の1問だけ正答するのだ。世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』から、「誤った世界の捉え方」を認識し、情報を受け取る際の「思い込み」を払拭する。「嘘の情報」に踊らされないために読んでおくべき1冊だ

あわせて読みたい

【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…

例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ

あわせて読みたい

【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…

東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった

あわせて読みたい

【考察】映画『ジョーカー』で知る。孤立無援の環境にこそ”悪”は偏在すると。個人の問題ではない

「バットマン」シリーズを観たことがない人間が、予備知識ゼロで映画『ジョーカー』を鑑賞。「悪」は「環境」に偏在し、誰もが「悪」に足を踏み入れ得ると改めて実感させられた。「個人」を断罪するだけでは社会から「悪」を減らせない現実について改めて考える

あわせて読みたい

【漫画原作】映画『殺さない彼と死なない彼女』は「ステレオタイプな人物像」の化学反応が最高に面白い

パッと見の印象は「よくある学園モノ」でしかなかったので、『殺さない彼と死なない彼女』を観て驚かされた。ステレオタイプで記号的なキャラクターが、感情が無いとしか思えないロボット的な言動をする物語なのに、メチャクチャ面白かった。設定も展開も斬新で面白い

あわせて読みたい

【無知】映画『生理ちゃん』で理解した気になってはいけないが、男(私)にも苦労が伝わるコメディだ

男である私にはどうしても理解が及ばない領域ではあるが、女友達から「生理」の話を聞く機会があったり、映画『生理ちゃん』で視覚的に「生理」の辛さが示されることで、ちょっとは分かったつもりになっている。しかし男が「生理」を理解するのはやっぱり難しい

あわせて読みたい

【思考】「”考える”とはどういうことか」を”考える”のは難しい。だからこの1冊をガイドに”考えて”みよう…

私たちは普段、当たり前のように「考える」ことをしている。しかし、それがどんな行為で、どのように行っているのかを、きちんと捉えて説明することは難しい。「はじめて考えるときのように」は、横書き・イラスト付きの平易な文章で、「考えるという行為」の本質に迫り、上達のために必要な要素を伝える

あわせて読みたい

【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?

一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える

あわせて読みたい

【見方】日本の子どもの貧困は深刻だ。努力ではどうにもならない「見えない貧困」の現実と対策:『増補…

具体的には知らなくても、「日本の子どもの貧困の現状は厳しい」というイメージを持っている人は多いだろう。だからこそこの記事では、朝日新聞の記事を再編集した『増補版 子どもと貧困』をベースに、「『貧困問題』とどう向き合うべきか」に焦点を当てた

あわせて読みたい

【多様性】神童から引きこもりになり、なんとか脱出したお笑い芸人が望む、誰も責められない社会:『ヒ…

お笑い芸人・髭男爵の山田ルイ53世は、“神童”と呼ばれるほど優秀だったが、“うんこ”をきっかけに6年間引きこもった。『ヒキコモリ漂流記』で彼は、ひきこもりに至ったきっかけ、ひきこもり中の心情、そしてそこからいかに脱出したのかを赤裸々に綴り、「誰にも優しい世界」を望む

あわせて読みたい

【壮絶】本当に「美人は得」か?「美しさ」という土俵を意識せざるを得ない少女・女性たちの現実:『自…

美醜で判断されがちな”ルッキズム”の世の中に刃を突きつける小説『自画像』。私自身は、「キレイな人もキレイな人なりの大変さを抱えている」と感じながら生きているつもりだが、やはりその辛さは理解されにくい。私も男性であり、ルッキズムに加担してないとはとても言えない

あわせて読みたい

【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…

ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像

あわせて読みたい

【権威】心理学の衝撃実験をテレビ番組の収録で実践。「自分は残虐ではない」と思う人ほど知るべき:『…

フランスのテレビ局が行った「現代版ミルグラム実験」の詳細が語られる『死のテレビ実験 人はそこまで服従するのか』は、「権威」を感じる対象から命じられれば誰もが残虐な行為をしてしまい得ることを示す。全人類必読の「過ちを事前に回避する」ための知見を学ぶ

あわせて読みたい

【社会】学生が勉強しないのは、若者が働かないのは何故か?教育現場からの悲鳴と知見を内田樹が解説:…

教育現場では、「子どもたちが学びから逃走する」「学ばないことを誇らしく思う」という、それまでには考えられなかった振る舞いが目立っている。内田樹は『下流志向』の中で、その原因を「等価交換」だと指摘。「学ばないための努力をする」という発想の根幹にある理屈を解き明かす

あわせて読みたい

【感心】悩み相談とは、相手の問いに答える”だけ”じゃない。哲学者が相談者の「真意」に迫る:『哲学の…

「相談に乗る」とは、「自分の意見を言う行為」ではない。相談者が”本当に悩んでいること”を的確に捉えて、「回答を与えるべき問いは何か?」を見抜くことが本質だ。『哲学の先生と人生の話をしよう』から、「相談をすること/受けること」について考える

あわせて読みたい

【逸脱】「人生良いことない」と感じるのは、「どう生きたら幸せか」を考えていないからでは?:『独立…

「常識的な捉え方」から逸脱し、世の中をまったく異なる視点から見る坂口恭平は、「より生きやすい社会にしたい」という強い思いから走り続ける。「どう生きたいか」から人生を考え直すスタンスと、「やりたいことをやるべきじゃない理由」を『独立国家のつくりかた』から学ぶ

あわせて読みたい

【観察者】劣等感や嫉妬は簡単に振り払えない。就活に苦しむ若者の姿から学ぶ、他人と比べない覚悟:『…

朝井リョウの小説で、映画化もされた『何者』は、「就活」をテーマにしながら、生き方やSNSとの関わり方などについても考えさせる作品だ。拓人の、「全力でやって失敗したら恥ずかしい」という感覚から生まれる言動に、共感してしまう人も多いはず

あわせて読みたい

【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…

「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える

あわせて読みたい

【思考】「働くとは?」と悩んだら読みたい本。安易な結論を提示しないからこそちゃんと向き合える:『…

「これが答えだ」と安易に結論を出す自己啓発本が多い中で、山田ズーニー『おとなの進路教室』は「著者が寄り添って共に悩んでくれる」という稀有な本だ。決して分かりやすいわけではないからこそ読む価値があると言える、「これからの人生」を考えるための1冊

あわせて読みたい

【戸惑】人間の脳は摩訶不思議。意識ではコントロールできない「無意識の領域」に支配されている:『あ…

我々は決断や選択を「自分の意思」で行っていると感じるが、脳科学の研究はそれを否定している。我々に「自由意志」などない。「脳」の大部分は「意識以外のもの」に支配され、そこに「意識」はアクセスできないという驚愕の実態を『あなたの知らない脳』から学ぶ

あわせて読みたい

【鋭い】「俳優・堺雅人」のエピソードを綴るエッセイ。考える俳優の視点と言葉はとても面白い:『文・…

ドラマ『半沢直樹』で一躍脚光を浴びた堺雅人のエッセイ『文・堺雅人』は、「ファン向けの作品」に留まらない。言語化する力が高く、日常の中の些細な事柄を丁寧に掬い上げ、言葉との格闘を繰り広げる俳優の文章は、力強く自立しながらもゆるりと入り込んでくる

あわせて読みたい

【非努力】頑張らない働き方・生き方のための考え方。「◯◯しなきゃ」のほとんどは諦めても問題ない:『…

ブロガーであるちきりんが、ブログに書いた記事を取捨選択し加筆修正した『ゆるく考えよう』は、「頑張ってしまう理由」や「欲望の正体」などを深堀りしながら、「世の中の当たり前から意識的に外れること」を指南する。思考を深め、自力で本質に行き着くための参考にも

あわせて読みたい

【あらすじ】子どもは大人よりずっと大人だ。「子ども扱い」するから、「子どもの枠」から抜け出せない…

宮部みゆき『ソロモンの偽証』は、その分厚さ故になかなか手が伸びない作品だろうが、「長い」というだけの理由で手を出さないのはあまりにももったいない傑作だ。「中学生が自前で裁判を行う」という非現実的設定をリアルに描き出すものすごい作品

あわせて読みたい

【理解】東田直樹の本は「自閉症の見方」を一変させた。自身も自閉症児を育てるプロデューサーが映画化…

東田直樹の著作を英訳し世界に広めた人物(自閉症児を育てている)も登場する映画『僕が跳びはねる理由』には、「東田直樹が語る自閉症の世界」を知ることで接し方や考え方が変わったという家族が登場する。「自閉症は知恵遅れではない」と示した東田直樹の多大な功績を実感できる

あわせて読みたい

【リアル】社会の分断の仕組みを”ゾンビ”で学ぶ。「社会派ゾンビ映画」が対立の根源を抉り出す:映画『C…

まさか「ゾンビ映画」が、私たちが生きている現実をここまで活写するとは驚きだった。映画『CURED キュアード』をベースに、「見えない事実」がもたらす恐怖と、立場ごとに正しい主張をしながらも否応なしに「分断」が生まれてしまう状況について知る

あわせて読みたい

【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…

「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える

あわせて読みたい

【感想】「献身」こそがしんどくてつらい。映画『劇場』(又吉直樹原作)が抉る「信頼されること」の甘…

自信が持てない時、たった1人でも自分を肯定してくれる人がいてくれるだけで前に進めることがある。しかしその一方で、揺るぎない信頼に追い詰められてしまうこともある。映画『劇場』から、信じてくれる人に辛く当たってしまう歪んだ心の動きを知る

あわせて読みたい

【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない

TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった

あわせて読みたい

【不可思議】心理学の有名な実験から、人間の”欠陥”がどう明らかになっていったかを知る:『心は実験で…

『心は実験できるか 20世紀心理学実験物語』では、20世紀に行われた心理学実験からインパクトのある10の実験を選び紹介している。心理学者でもある著者が「科学であって科学ではない」と主張する心理学という学問で、人間のどんな不可思議さがあぶり出されてきたのかを知る

あわせて読みたい

【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…

私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する

あわせて読みたい

【実話】正論を振りかざす人が”強い”社会は窮屈だ。映画『すばらしき世界』が描く「正解の曖昧さ」

「SNSなどでの炎上を回避する」という気持ちから「正論を言うに留めよう」という態度がナチュラルになりつつある社会には、全員が全員の首を締め付け合っているような窮屈さを感じてしまう。西川美和『すばらしき世界』から、善悪の境界の曖昧さを体感する

あわせて読みたい

【無知】メディアの問題の本質は?「報道の限界」と「情報の受け取り方」を独裁政治の現実から知る:『…

メディアは確かに「事実」を報じている。しかし、報道に乗らない情報まで含めなければ、本当の意味で世の中を理解することは難しいと、『こうして世界は誤解する』は教えてくれる。アラブ諸国での取材の現実から、報道の「限界」と「受け取り方」を学ぶ

あわせて読みたい

【恐怖】SNSの危険性と子供の守り方を、ドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』で学ぶ

実際にチェコの警察を動かした衝撃のドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』は、少女の「寂しさ」に付け込むおっさんどもの醜悪さに満ちあふれている。「WEBの利用制限」だけでは子どもを守りきれない現実を、リアルなものとして実感すべき

あわせて読みたい

【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」

オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く

ルシルナ

普通って何?【本・映画の感想】 | ルシルナ

人生のほとんどの場面で、「普通」「常識」「当たり前」に対して違和感を覚え、生きづらさを感じてきました。周りから浮いてしまったり、みんなが当然のようにやっているこ…

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント