目次

はじめに

この記事で取り上げる映画

出演:遠藤雄弥, 出演:津田寛治, 出演:仲野太賀, 出演:イッセー尾形, 出演:松浦祐也, Writer:アルチュール・アラリ, Writer:ヴァンサン・ポワミロ, 監督:アルチュール・アラリ, プロデュース:ニコラ・アントメ

¥500 (2022/08/05 23:25時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

- 誰もが「異なる現実」を生きている

- 他人に大きな迷惑を掛けないのであれば、「現実の解釈」に齟齬があっても問題はない

- 「君が生きる現実は間違いだ」と指摘することは正しいと言えるか?

「小野田寛郎は、『戦争は終わっていない』という現実の中で死ぬ方が幸せだったのではないか」とも感じさせられた

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

「解釈し誤った現実」の中で生き続けることは間違いか?映画『ONODA』で描かれる小野田寛郎の人生から「生き方」について考える

あわせて読みたい

【異次元】『ハイパーハードボイルドグルメリポート』は本も読め。衝撃すぎるドキュメンタリーだぞ

テレビ東京の上出遼平が作る、“異次元のグルメ番組”である「ハイパーハードボイルドグルメリポート」の書籍化。映像からも異様さが伝わる「激ヤバ地」に赴き、そこに住む者と同じモノを食べるという狂気が凄まじい。私がテレビで見た「ケニアのゴミ山の少年」の話は衝撃的だった

初めて「小野田寛郎」という人物について知ったのがいつだったのか覚えてはいない。しかしその存在を知った時からずっと、私は違和感を拭えないでいた。

「そんなことあり得るのか?」と感じてしまうのだ。

私が小野田寛郎について知っていた知識は、非常に初歩的なものだけだ。「戦争が終結したことを信じず、30年近くフィリピンの山中で生活を続け、その後日本へと帰還した」ぐらいのことしか知らない。そして、これらの事実だけから判断し、「本当にそんな人がいるのか?」「そんな生き方あり得るだろうか?」と感じてしまったのだ。

映画を観て、その印象は大分変わった。この映画で描かれる小野田寛郎は、「彼なりの現実を真っ当に生きている人」だったからだ。そして、小野田寛郎があまりに極端なだけで、彼と相似形を成すスタンスで生きている人は、現代日本にもいるだろうと感じた。

あわせて読みたい

【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…

生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」

そんな風に考えてみると、この作品は単なる戦争映画ではないとも言えるだろう。

小野田寛郎は、どんな風に現実を解釈し、どんな世界観の中で生き続けたのか

私たちは、同じものを見て同じものを食べて同じように生きているように感じていても、まったく違う世界を生きている。分かりやすいように極端な例を挙げよう。「ジハード」と称して自爆テロを行うイスラム過激派は、「死ねば天国に行ける」という世界観の中で生きているそうだ。つまり、「戦闘によってこの世の自分は命を落とすが、死後は天国で素晴らしい生活を送ることができる」と信じているのである。あるいは、トランプ元大統領を支持する「Qアノン」と呼ばれる人たちは、「世界は秘密結社が支配しており、ドナルド・トランプはその組織と密かに戦っている人物だ」と信じているらしい。

別に悪い例ばかりではない。例えばライト兄弟は、「空を飛ぶなんて不可能」だと思われていた時代に、「自分たちは空を飛べる」と信じて偉業を成し遂げた。彼らも、「同じ世界にいながら、まったく違う現実を生きていた」と言っていいだろう。

あわせて読みたい

【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…

一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う

もっと身近な例で言えば、「今日のラッキーカラーは『赤』だって占いで言っていたから赤い靴で出かけよう」なんて行動も、他人とは異なる世界で生きていることの実例だと思う。少なくとも私は、「占いになんと言われようが自分の人生には何の影響もない」と考えるが、「占いに従うことで自分の人生は上手くいく」と信じたい人もいる。そういう人もやはり、まったく違う現実を生きていると言っていいだろう。

「どんな現実を生きようが、他人に大きな迷惑を掛けなければ問題はない」と私は考えている。自爆テロやQアノンは他人に多大な迷惑を及ぼすから、彼らのような「現実の解釈」は許容できないが、ライト兄弟や占いを信じる人は、迷惑を掛けるとしても大したレベルではないから問題はない。

こんな風に私は、社会に生きるすべての人が「異なる現実」を生きていると考えている。

あわせて読みたい

【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える

どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える

では、小野田寛郎はどんな現実を生きていたのか? そのことを分かりやすく示す場面を紹介しよう。

小野田寛郎は潜伏中、「父親と思しき人物」が拡声器を持ち、自分に対して呼びかけを行っている姿を山の上から目撃する。父親には彼の姿は見えていない。「この辺りにいるはずだ」という情報を基に、当てずっぽうで声を掛けているのだ。この場面の時点で、既に終戦から10年が経過している。父親の口から「戦争は終わった」と伝えることで日本へ連れ戻そうという作戦だ。

しかしこの場面で小野田寛郎はなんと、父親に向けて銃を構える。私は知らなかったのだが、そもそも小野田寛郎はたった1人でフィリピンの山中にいたのではなく、当初は4人で行動していた。そして、父親に銃を向けた場面では、仲間に取り押さえられ事なきを得る。

その後小野田寛郎は、先程の状況をどう解釈したのかを仲間に語っていた。なんと彼は、拡声器を持っていたのは父親ではなく、「父親に似た人物を探し、声帯模写の訓練をさせた」と受け取っていたのだ。そしてそう判断したことで彼は、「やはり戦争は続いている」と結論付けた。声帯模写の訓練には時間が掛かるからだ。相手は、そんな手間を掛けてまで自分を投降させることに価値を見出している。つまりそれは、この島が今後の戦略上非常に重要であることを示唆しているのではないか。

あわせて読みたい

【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…

歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る

小野田寛郎はこのように考えるのである。

私はこの場面を観て、「なるほど」と感じた。確かに実際には、彼の解釈はまったくの間違いだった。しかし、彼は彼なりに”正しく”物事を判断しようとしている。自分がもしも小野田寛郎の立場にいたとしたら、同じ思考をしないとは断言できない。私の場合は、仮にそう考えたとしても、ジャングルでの生活が辛すぎて諦めてしまうと思うが、小野田寛郎には強靭な精神力があった。自分が「現実」だと信じる世界で生きるための能力が備わってしまっていたのだ。

だから彼は30年間もフィリピンの密林で生活し続けることができたのである。

あわせて読みたい

【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる

ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?

「結果的に『多くの人が信じる現実』とあまりに乖離していた」というだけで、小野田寛郎の生き方は、結局のところ「占いを信じる人」と大差ないと言っていいだろう。もちろん、私も何らかの形で他人と違う現実を生きているだろうし、だから私自身も小野田寛郎と同じだと考えている。ちょっと極端だったというだけで、みんな同じベクトルの上に乗っているというわけだ。

映画を観てそう実感できたことが、一番の収穫だったと思う。

「その現実は間違っている」と指摘することに意味はあるか?

結果として小野田寛郎は、大勢が「現実」だと認める世界に戻ってきた。しかしそのことは、果たして小野田寛郎にとって幸せな決断だったのだろうか。

あわせて読みたい

【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…

「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る

その話を深めていく前に、まず書いておくべきことがある。小野田寛郎がフィリピンの山中に潜み続けていたせいで、その周辺住民が多大な迷惑を被っていたという事実についてだ。小野田寛郎が誤った現実認識をしていたことにより悪影響が及ぼされていたのだから、その観点からは明らかに、「君が生きる現実は間違いだ」と認識させなければならないと言える。それは仕方ないことだ。

しかし仮に、小野田寛郎がフィリピンの山中で、誰にも迷惑を掛けずにひっそりと大人しく暮らし続けていたとしたらどうだろう。それでも私たちは、彼に「君が生きる現実は間違いだ」と指摘すべきだろうか?

そんな問いが成立する背景として、「”終戦後”も彼は人を殺していた」という事実がある。彼が認識している通り、まだ戦争が続いているのであれば、彼の行為は「犯罪」とはならない可能性が高いだろう。しかし実際には、彼は、戦争が終わっているにも拘わらず人を殺してしまっている。だからこそ、「戦争がずっと続いている」という現実の中で生きている方が幸せだったのではないかと感じてしまうのだ。

あわせて読みたい

【狂気】ホロコーストはなぜ起きた?映画『ヒトラーのための虐殺会議』が描くヴァンゼー会議の真実

映画『ヒトラーのための虐殺会議』は、ホロコーストの計画について話し合われた「ヴァンゼー会議」を描き出す作品だ。唯一1部だけ残った議事録を基に作られた本作は、「ユダヤ人虐殺」をイベントの準備でもしているかのように「理性的」に計画する様を映し出す。その「狂気」に驚かされてしまった。

心理学の世界では、「認知的不協和」と呼ばれる状態が知られている。これは、自分が元々抱いていた認識と異なる認知に直面した時、その「不協和」に対して不快感を覚えてしまう状態を指す。そして人間が「認知的不協和」の状態に置かれた時は、その不協和を解消するために自らの行為・行動を正当化することが知られている。

私たちは「認知的不協和」を抱えた状態に耐えられないというわけだ。

小野田寛郎は、「戦争は終結している」と口にする人物に出会う度に、この「認知的不協和」にさらされたことだろう。そして、その不協和に耐えられないからこそ、彼は「フィリピンに潜伏する」という自身の選択を補強する考え方を一層強く保持することになってしまったのだ。「認知的不協和」は、「健康に悪いと分かっているが煙草を止められない」などが分かりやすい例として知られている。このように考えることで、彼の生き方が私たちの人生と無縁ではないと捉えやすくなるだろう。

また、そもそもだが、小野田寛郎がフィリピンの山中で他人に迷惑を掛けずひっそりと生きているとしたら、どのような現実の中で生きているのか知りようがない。つまり、間違いだと指摘もできないことになる。「現実の解釈」に対する是非の判断は、他人の解釈との間に齟齬が生じた時にしか生まれないからだ。

あわせて読みたい

【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ

江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品

私たちは、小野田寛郎の「現実の解釈」が誤りだと知っている。しかし、そのことを小野田寛郎に伝えるべきかは状況次第だろう。例えば占いの場合も、大金を注ぎ込みすぎて破産しそうになっていたり、一種の洗脳状態になってまともな判断ができなくなっていたりする人がいれば指摘するが、そうでなければ、占いを信じていることを咎める必要は特にない。それと同じだ。

実際には、「君が生きる現実は間違いだ」と小野田寛郎に指摘した。そうせざるを得なかったのだ。しかし、もし彼が他人に迷惑を掛けずに山奥に潜んでいるだけだったとしたら、「解釈を誤った現実」の中で生きていく方が幸せだったのではないか。そんな風に考えさせられた。

映画『ONODA』の内容紹介

あわせて読みたい

【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理

オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ

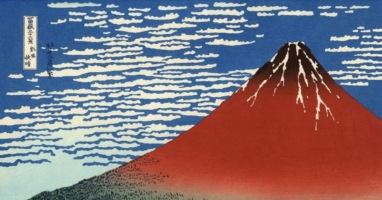

航空兵を目指していた小野田寛郎は、自分が高所恐怖症だと気づき、自暴自棄になっていた。そんな時に出会ったのが、陸軍中野学校の谷口義美だ。陸軍中野学校は、スパイを要請するための特殊な教育機関である。「秘密戦」を行うために、通常とは異なる訓練に明け暮れる、非常に特殊な存在だ。

陸軍中野学校で小野田寛郎は、「死ぬ権利はない」「玉砕はするな。どんなことがあっても生き残るための選択肢を探れ」「3年でも5年でも、椰子の実しか食うものがなくても生き延びろ。私が必ず迎えに行く」と散々叩き込まれた。この時の教えは間違いなく、小野田寛郎をフィリピンの山中での孤独な生活へと駆り立てるきっかけとなったはずだ。

その後彼は、ルバング島へと送られた。敗戦濃厚の兵の指揮権を任されることになったのだが、先に現地で展開していた兵士たちと意見が食い違ってしまう。最終的に彼は、たった4人での任務の遂行を決断する。

その任務中に一度、現地の者と戦闘に陥った。そこで相手が「war over(戦争は終わった)」と繰り返しているのを耳にしたが、小野田寛郎はその言葉を信じない。そして他の3人にも、日本兵としての使命を改めて認識させ、「援軍がやってくるまでルバング島全体を把握し、援軍到着と共に即座に情報提供を行える状態にする」という彼らなりの任務を続けていく。

あわせて読みたい

【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ

「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ

そんな風にして始まった、30年にも及ぶ小野田寛郎の人生を描かれる。

映画『ONODA』の感想

小野田寛郎については本当に知らないことが多く、この映画を観て驚かされることばかりだった。この記事中で、「『小野田寛郎に仲間がいたこと』を知らなかった」と書いたが、他にも「小野田寛郎が日本に帰還するきっかけとなった経緯」もまったく知らなく驚かされた。

なんと、日本人旅行者がジャングルの中に住む小野田寛郎を発見し、その生存を報告したことがきっかけだったというのだ。

あわせて読みたい

【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ

ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作

鈴木紀夫というその旅行者は、小野田寛郎に向かってこんなことを言っていた。

僕はね、「野生のパンダ」「小野田さん」「雪男」の順に見つけようと思ってたんですよ。でもホント、小野田さんに会えるとは、本当に思ってなかったです。

彼のこの言葉から、日本国内で小野田寛郎がどのように扱われていたのか概ね理解できるだろう。「雪男」と同じぐらい、存在しない可能性が高いと思われていたというわけだ。公式HPによると、小野田寛郎は1959年の時点で既に死亡が認定されていたという。誰も生きているなんて考えもしなかったのだろうし、当然の判断だと思う。

あわせて読みたい

【現実】戦争のリアルを”閉じ込めた”映画。第一次世界大戦の英軍を収めたフィルムが描く衝撃:映画『彼…

第一次世界大戦でのイギリス兵を映した膨大な白黒フィルムをカラー化して編集した『彼らは生きていた』は、白黒の映像では実感しにくい「リアルさ」を強く感じられる。そして、「戦争は思ったよりも安易に起こる」「戦争はやはりどこまでも虚しい」と実感できる

驚くのはまだ早い。なんと、「私はまだ任務解除の命令を受けていない」と頑強に主張する彼を説得するために、鈴木紀夫は帰国後に谷口義美を探し出し、フィリピンまで連れてきたのである。そこで谷口義美から任務解除が告げられたことで、ようやく小野田寛郎は日本への帰国を決心したのだ。

にわかには信じがたい話だろう。鈴木紀夫が、「雪男」と同レベルの小野田寛郎を探そうと決意し、ジャングルの中でたまたま見つけ、さらに谷口義美を説得してフィリピンまで連れて来る、このどれか1つでも実現しなかったら、小野田寛郎は日本へ戻って来なかったかもしれないのだ。

もしこれがフィクションなら、「そんなこと起こるはずがない」と一蹴されて終わりだろう。そんなあり得ない出来事が現実に起こっていたのだと実感できる、凄まじい映画なのである。

あわせて読みたい

【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』

2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない

出演:遠藤雄弥, 出演:津田寛治, 出演:仲野太賀, 出演:イッセー尾形, 出演:松浦祐也, Writer:アルチュール・アラリ, Writer:ヴァンサン・ポワミロ, 監督:アルチュール・アラリ, プロデュース:ニコラ・アントメ

¥500 (2022/08/05 23:25時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【信念】9.11後、「命の値段」を計算した男がいた。映画『WORTH』が描く、その凄絶な2年間(主演:マイ…

9.11テロの後、「被害者の『命の値段』を算出した男」がいたことをご存知だろうか?映画『WORTH』では、「被害者遺族のために貢献したい」と無償で難題と向き合うも、その信念が正しく理解されずに反発や対立を招いてしまった現実が描かれる。実話を基にしているとは思えない、凄まじい物語だ

私が観ても分かるぐらいCGがチープだったりと、映画としてはちょっと劣る部分もあったが、内容は非常に興味深かった。小野田寛郎役を、青年期と成年期に分けて2人の役者で演じるというやり方も斬新だと思う。

現実の凄まじさを実感させてくれる映画だ。

あわせて読みたい

【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…

映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【尊厳】映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、安楽死をテーマに興味深い問いを突きつける(監督:ペ…

全然期待せずに観た映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、思いがけず面白い作品だった。「安楽死」をテーマにした、ティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーアのほぼ2人芝居といったシンプルな作品だが、そこに通底する「死生観」や、「死生観」の違いによるすれ違いなどが実に見事に描かれていて、強く惹きつけられた

あわせて読みたい

【解説】映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、凄まじい臨場感で内戦を描き、我々を警告する(…

映画『シビル・ウォー』は、「アメリカで勃発した内戦が長期化し、既に日常になってしまっている」という現実を圧倒的な臨場感で描き出す作品だ。戦争を伝える報道カメラマンを主人公に据え、「戦争そのもの」よりも「誰にどう戦争を伝えるか」に焦点を当てる本作は、様々な葛藤を抱きながら最前線を目指す者たちを切り取っていく

あわせて読みたい

【絶望】映画『若き見知らぬ者たち』が描くのは”不正解”だが、「じゃあ”正解”って何?」ってなる(監督…

映画『若き見知らぬ者たち』は、「まともな生活が送れなくなった母親の介護」を筆頭に、かなり絶望的な状況に置かれている若者たちを描き出す作品だ。あまりにも不毛で、あまりにも救いがなく、あまりにも辛すぎるその日々は、ついに限界を迎える。そしてその絶望を、磯村勇斗がその凄まじい存在感によって体現していく

あわせて読みたい

【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…

「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス)は意味不明なのに何故か超絶面白かった(主…

映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス監督)は、最初から最後まで「意味不明」と言っていいレベルで理解できなかったが、しかし「実に良い映画を観たなぁ」という感覚にさせてもくれる、とても素敵な作品だった。さらに、「3つの異なる物語を同じ役者の組み合わせで撮る」という斬新な構成が上手くハマっていたようにも思う

あわせて読みたい

【狂気】「こんな作品を作ろうと考えて実際世に出した川上さわ、ヤベェな」って感じた映画『地獄のSE』…

私が観た時はポレポレ東中野のみで公開されていた映画『地獄のSE』は、最初から最後までイカれ狂ったゲロヤバな作品だった。久しぶりに出会ったな、こんな狂気的な映画。面白かったけど!「こんなヤバい作品を、多くの人の協力を得て作り公開した監督」に対する興味を強く抱かされた作品で、とにかく「凄いモノを観たな」という感じだった

あわせて読みたい

【あらすじ】有村架純が保護司を演じた映画『前科者』が抉る、罪を犯した者を待つ「更生」という現実

映画『前科者』は、仮釈放中の元受刑者の更生を手助けするボランティアである「保護司」を中心に据えることで、「元犯罪者をどう受け入れるべきか」「保護司としての葛藤」などを絶妙に描き出す作品。個別の事件への処罰感情はともかく、「社会全体としていかに犯罪を減らしていくか」という観点を忘れるべきではないと私は思っている

あわせて読みたい

【悲劇】映画『プリンセス・ダイアナ』『スペンサー』で知る、その凄まじい存在感と王室の窮屈さ

ドキュメンタリー映画『プリンセス・ダイアナ』と映画『スペンサー』は、衝撃的な死を遂げたダイアナ妃の生涯を対照的な形で描き出す作品だ。「過去映像のみ」で構成される非常に挑戦的な『プリンセス・ダイアナ』と、「王室との不和」を正面から描き出す『スペンサー』の2作によって、彼女が歩んだ壮絶な人生が浮き彫りにされる

あわせて読みたい

【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…

映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった

あわせて読みたい

【幻惑】映画『落下の解剖学』は、「真実は誰かが”決める”しかない」という現実の不安定さを抉る

「ある死」を巡って混沌とする状況をリアルに描き出す映画『落下の解剖学』は、「客観的な真実にはたどり着けない」という困難さを炙り出す作品に感じられた。事故なのか殺人なのか自殺なのか、明確な証拠が存在しない状況下で、憶測を繋ぎ合わせるようにして進行する「裁判」の様子から、「『真実性』の捉えがたさ」がよく理解できる

あわせて読みたい

【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…

上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした

あわせて読みたい

【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…

猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う

あわせて読みたい

【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…

映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う

あわせて読みたい

【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…

映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である

あわせて読みたい

【狂気】ISISから孫を取り戻せ!映画『”敵”の子どもたち』が描くシリアの凄絶な現実

映画『”敵”の子どもたち』では、私がまったく知らなかった凄まじい現実が描かれる。イスラム過激派「ISIS」に望んで参加した女性の子ども7人を、シリアから救出するために奮闘する祖父パトリシオの物語であり、その最大の障壁がなんと自国のスウェーデン政府なのだる。目眩がするような、イカれた現実がここにある

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話

映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『悪は存在しない』(濱口竜介)の衝撃のラストの解釈と、タイトルが示唆する現実(主…

映画『悪は存在しない』(濱口竜介監督)は、観る者すべてを困惑に叩き落とす衝撃のラストに、鑑賞直後は迷子のような状態になってしまうだろう。しかし、作中で提示される様々な要素を紐解き、私なりの解釈に辿り着いた。全編に渡り『悪は存在しない』というタイトルを強く意識させられる、脚本・映像も見事な作品だ

あわせて読みたい

【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…

映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?

あわせて読みたい

【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた

『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる

あわせて読みたい

【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー

北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった

あわせて読みたい

【狂気】異質なホラー映画『みなに幸あれ』(古川琴音主演)は古い因習に似せた「社会の異様さ」を描く

古川琴音主演映画『みなに幸あれ』は、”シュールさ”さえ感じさせる「異質なホラー映画」だ。「村の因習」というよくあるパターンをベースに据えつつ、そこで展開される異様な状況が、実は「私たちが生きる世界」に対応しているという構成になっている。「お前の物語だからな」と終始突きつけられ続ける作品だ

あわせて読みたい

【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…

森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である

あわせて読みたい

【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…

実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる

あわせて読みたい

【痛快】精神病院の隔離室から脱した、善悪の判断基準を持たない狂気の超能力者が大暴れする映画:『モ…

モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』は、「10年以上拘束され続けた精神病院から脱走したアジア系女性が、特殊能力を使って大暴れする」というムチャクチャな設定の物語なのだが、全編に通底する「『善悪の判断基準』が歪んでいる」という要素がとても見事で、意味不明なのに最後まで惹きつけられてしまった

あわせて読みたい

【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…

映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう

あわせて読みたい

【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…

実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる

あわせて読みたい

【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…

映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う

あわせて読みたい

【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる

ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?

あわせて読みたい

【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか

私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう

あわせて読みたい

【実話】アメリカの有名なシリアルキラーを基にした映画『グッド・ナース』の理解を拒む凄まじさ(主演…

実際に起こった連続殺人事件を基にした映画『グッド・ナース』は、「何が描かれているのか分からない」という不穏さがずっと付きまとう異様な作品だった。「事件そのもの」ではなく、ある2人の人物に焦点が当てられる展開から、人間のあまりに深淵な狂気と葛藤が抉り出されている

あわせて読みたい

【狂気】ホロコーストはなぜ起きた?映画『ヒトラーのための虐殺会議』が描くヴァンゼー会議の真実

映画『ヒトラーのための虐殺会議』は、ホロコーストの計画について話し合われた「ヴァンゼー会議」を描き出す作品だ。唯一1部だけ残った議事録を基に作られた本作は、「ユダヤ人虐殺」をイベントの準備でもしているかのように「理性的」に計画する様を映し出す。その「狂気」に驚かされてしまった。

あわせて読みたい

【抵抗】若者よ、映画『これは君の闘争だ』を見ろ!学校閉鎖に反対する学生運動がブラジルの闇を照らす

映画『これは君の闘争だ』で描かれるのは、厳しい状況に置かれた貧困層の学生たちによる公権力との闘いだ。「貧困層ばかりが通う」とされる公立校が大幅に再編されることを知った学生が高校を占拠して立て籠もる決断に至った背景を、ドキュメンタリー映画とは思えないナレーションで描く異色作

あわせて読みたい

【驚愕】本屋大賞受賞作『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は凄まじい。戦場は人間を”怪物”にする

デビュー作で本屋大賞を受賞した『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は、デビュー作であることを抜きにしても凄まじすぎる、規格外の小説だった。ソ連に実在した「女性狙撃兵」の視点から「独ソ戦」を描く物語は、生死の境でギリギリの葛藤や決断に直面する女性たちのとんでもない生き様を活写する

あわせて読みたい

【信念】9.11後、「命の値段」を計算した男がいた。映画『WORTH』が描く、その凄絶な2年間(主演:マイ…

9.11テロの後、「被害者の『命の値段』を算出した男」がいたことをご存知だろうか?映画『WORTH』では、「被害者遺族のために貢献したい」と無償で難題と向き合うも、その信念が正しく理解されずに反発や対立を招いてしまった現実が描かれる。実話を基にしているとは思えない、凄まじい物語だ

あわせて読みたい

【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…

「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ

あわせて読みたい

【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る

TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す

あわせて読みたい

【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…

稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる

あわせて読みたい

【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ

ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作

あわせて読みたい

【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ

天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった

あわせて読みたい

【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断

映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく

あわせて読みたい

【感想】これはドキュメンタリー(実話)なのか?映画『女神の継承』が突きつける土着的恐怖

ナ・ホンジンがプロデューサーを務めた映画『女神の継承』は、フィクションなのかドキュメンタリーなのか混乱させる異様な作品だった。タイ東北部で強く信じられている「精霊(ピー)」の信仰をベースに、圧倒的なリアリティで土着的恐怖を描き出す、強烈な作品

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『非常宣言』(ソン・ガンホ主演)は、冒頭から絶望的な「不可能状況」が現出する凄ま…

「飛行中の機内で、致死性の高い自作のウイルスを蔓延させる」という、冒頭から絶体絶命としか言いようがない状況に突き落とされる映画『非常宣言』は、「どうにかなるはずがない」と感じさせる状況から物語を前進させていくえげつなさと、様々に描かれる人間ドラマが見事な作品だ

あわせて読みたい

【あらすじ】アリ・アスター監督映画『ミッドサマー』は、気持ち悪さと怖さが詰まった超狂ホラーだった

「夏至の日に映画館で上映する」という企画でようやく観ることが叶った映画『ミッドサマー』は、「私がなんとなく想像していたのとはまるで異なる『ヤバさ』」に溢れる作品だった。いい知れぬ「狂気」が随所で描かれるが、同時に、「ある意味で合理的と言えなくもない」と感じさせられる怖さもある

あわせて読みたい

【誠実】映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』で長期密着した政治家・小川淳也の情熱と信念が凄まじい

政治家・小川淳也に17年間も長期密着した映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』は、誠実であるが故に大成できない1人の悩める政治家のありのままが描かれる。サラリーマン家庭から政治家を目指し、未来の日本を健全にするために奮闘する男の信念と情熱が詰まった1本

あわせて読みたい

【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画

1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品

あわせて読みたい

【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理

オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ

あわせて読みたい

【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態

ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない

あわせて読みたい

【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す

タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見

ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す

あわせて読みたい

【異様】西成のあいりん地区を舞台にした映画『解放区』は、リアルとフェイクの境界が歪んでいる

ドキュメンタリー映画だと思って観に行った『解放区』は、実際にはフィクションだったが、大阪市・西成区を舞台にしていることも相まって、ドキュメンタリー感がとても強い。作品から放たれる「異様さ」が凄まじく、「自分は何を観せられているんだろう」という感覚に襲われた

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『1917』は、ワンカット風の凄まじい撮影手法が「戦場の壮絶な重圧」を見事に体感させる

映画『1917 命をかけた伝令』は、「全編ワンカット風」という凄まじい撮影手法で注目されたが、私は、その撮影手法が「戦場における緊迫感」を見事に増幅させているという点に驚かされた。「物語の中身」と「撮影手法」が素晴らしく合致したとんでもない作品だ

あわせて読みたい

【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…

数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊

あわせて読みたい

【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作

大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい

あわせて読みたい

【驚異】甲子園「2.9連覇」を成し遂げた駒大苫小牧野球部監督・香田誉士史の破天荒で規格外の人生:『勝…

「田中将大と斎藤佑樹の死闘」「37年ぶりの決勝戦再試合」「驚異の2.9連覇」など話題に事欠かなかった駒大苫小牧野球部。その伝説のチームを率いた名将・香田誉士史の評伝『勝ちすぎた監督』は、体罰が問題になった男の毀誉褒貶を余すところなく描き出す。しかしとんでもない男だ

あわせて読みたい

【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画

映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい

あわせて読みたい

【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…

「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る

あわせて読みたい

【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ

江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品

あわせて読みたい

【欠落】映画『オードリー・ヘプバーン』が映し出す大スターの生き方。晩年に至るまで生涯抱いた悲しみ…

映画『オードリー・ヘプバーン』は、世界的大スターの知られざる素顔を切り取るドキュメンタリーだ。戦争による壮絶な飢え、父親の失踪、消えぬ孤独感、偶然がもたらした映画『ローマの休日』のオーディション、ユニセフでの活動など、様々な証言を元に稀代の天才を描き出す

あわせて読みたい

【異次元】『ハイパーハードボイルドグルメリポート』は本も読め。衝撃すぎるドキュメンタリーだぞ

テレビ東京の上出遼平が作る、“異次元のグルメ番組”である「ハイパーハードボイルドグルメリポート」の書籍化。映像からも異様さが伝わる「激ヤバ地」に赴き、そこに住む者と同じモノを食べるという狂気が凄まじい。私がテレビで見た「ケニアのゴミ山の少年」の話は衝撃的だった

あわせて読みたい

【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える

かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である

あわせて読みたい

【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…

生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」

あわせて読みたい

【実話】台湾のろう学校のいじめ・性的虐待事件を描く映画『無聲』が問う、あまりに悲しい現実

台湾のろう学校で実際に起こったいじめ・性的虐待事件を基に作られた映画『無聲』は、健常者の世界に刃を突きつける物語だ。これが実話だという事実に驚かされる。いじめ・性的虐待が物語の「大前提」でしかないという衝撃と、「性的虐待の方がマシ」という選択を躊躇せず行う少女のあまりの絶望を描き出す

あわせて読みたい

【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』

2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない

あわせて読みたい

【衝撃】卯月妙子『人間仮免中』、とんでもないコミックエッセイだわ。統合失調症との壮絶な闘いの日々

小学5年生から統合失調症を患い、社会の中でもがき苦しみながら生きる卯月妙子のコミックエッセイ『人間仮免中』はとんでもない衝撃作。周りにいる人とのぶっ飛んだ人間関係や、歩道橋から飛び降り自殺未遂を図り顔面がぐちゃぐちゃになって以降の壮絶な日々も赤裸々に描く

あわせて読みたい

【特撮】ウルトラマンの円谷プロには現在、円谷一族は誰も関わっていない。その”追放”の歴史を紐解く本…

「特撮の神さま」と評され、国内外で絶大な評価を得ている円谷英二。そんな彼が設立し、「ウルトラマン」というドル箱を生み出した円谷プロには現在、円谷一族は誰も関わっていない。『ウルトラマンが泣いている』は、そんな衝撃的な「追放の社史」を、円谷英二の孫であり6代目社長だった著者が描く1冊

あわせて読みたい

【衝撃】NHKがアマゾン奥地の先住民ヤノマミ族に長期密着。剥き出しの生と死、文明との共存の難しさ

NHKのディレクターでありノンフィクション作家でもある国分拓が、アマゾン奥地に住む先住民ヤノマミ族の集落で150日間の長期密着を行った。1万年の歴史を持つ彼らの生活を描き出す『ヤノマミ』は、「生と死の価値観の差異」や「先住民と文明との関係の難しさ」を突きつける

あわせて読みたい

【歴史】『大地の子』を凌駕する中国残留孤児の現実。中国から奇跡的に”帰国”した父を城戸久枝が描く:…

文化大革命の最中、国交が成立していなかった中国から自力で帰国した中国残留孤児がいた。その娘である城戸久枝が著した『あの戦争から遠く離れて』は、父の特異な体験を起点に「中国残留孤児」の問題に分け入り、歴史の大きなうねりを個人史として体感させてくれる作品だ

あわせて読みたい

【狂気】日本一将棋に金を使った将棋ファン・団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描く…

SM小説の大家として一時代を築きつつ、将棋に金を注ぎ込みすぎて2億円の借金を抱えた団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描くノンフィクション『赦す人』。虚実が判然としない、嘘だろうと感じてしまうトンデモエピソード満載の異端児が辿った凄まじい生涯

あわせて読みたい

【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…

原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す

あわせて読みたい

【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…

例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す

あわせて読みたい

【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…

私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す

あわせて読みたい

【葛藤】正論を振りかざしても、「正しさとは何か」に辿り着けない。「絶対的な正しさ」など存在しない…

「『正しさ』は人によって違う」というのは、私には「当たり前の考え」に感じられるが、この前提さえ共有できない社会に私たちは生きている。映画『由宇子の天秤』は、「誤りが含まれるならすべて間違い」という判断が当たり前になされる社会の「不寛容さ」を切り取っていく

あわせて読みたい

【喪失】家族とうまくいかない人、そして、家族に幻想を抱いてしまう人。家族ってなんてめんどくさいの…

「福島中央テレビ開局50周年記念作品」である映画『浜の朝日の嘘つきどもと』は、福島県に実在した映画館「朝日座」を舞台に、住民が抱く「希望(幻想)」が描かれる。震災・コロナによってありとあらゆるものが失われていく世の中で、私たちはどう生きるべきか

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ

私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。

あわせて読みたい

【矛盾】法律の”抜け穴”を衝く驚愕の小説。「ルールを通り抜けたものは善」という発想に潜む罠:『法廷…

完璧なルールは存在し得ない。だからこそ私たちは、矛盾を内包していると理解しながらルールを遵守する必要がある。「ルールを通り抜けたものは善」という”とりあえずの最善解”で社会を回している私たちに、『法廷遊戯』は「世界を支える土台の脆さ」を突きつける

あわせて読みたい

【悲哀】2度の東京オリンピックに翻弄された都営アパートから「公共の利益」と「個人の権利」を考える:…

1964年の東京オリンピックを機に建設された「都営霞ケ丘アパート」は、東京オリンピック2020を理由に解体が決まり、長年住み続けた高齢の住民に退去が告げられた。「公共の利益」と「個人の権利」の狭間で翻弄される人々の姿を淡々と映し出し、静かに「社会の在り方」を問う映画

あわせて読みたい

【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…

実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品

あわせて読みたい

【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…

Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた

あわせて読みたい

【考察】アニメ映画『虐殺器官』は、「便利さが無関心を生む現実」をリアルに描く”無関心ではいられない…

便利すぎる世の中に生きていると、「この便利さはどのように生み出されているのか」を想像しなくなる。そしてその「無関心」は、世界を確実に悪化させてしまう。伊藤計劃の小説を原作とするアニメ映画『虐殺器官』から、「無関心という残虐さ」と「想像することの大事さ」を知る

あわせて読みたい

【正義】「正しさとは何か」を考えさせる映画『スリー・ビルボード』は、正しさの対立を絶妙に描く

「正しい」と主張するためには「正しさの基準」が必要だが、それでも「規制されていないことなら何でもしていいのか」は問題になる。3枚の立て看板というアナログなツールを使って現代のネット社会の現実をあぶり出す映画『スリー・ビルボード』から、「『正しさ』の難しさ」を考える

あわせて読みたい

【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える

どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える

あわせて読みたい

【誤解】世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』の要約。我々は「嘘の情報」を信じ込みやすい

世界の現状に関する13の質問に対して、ほとんどの人が同じ解答をする。最初の12問は不正解で、最後の1問だけ正答するのだ。世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』から、「誤った世界の捉え方」を認識し、情報を受け取る際の「思い込み」を払拭する。「嘘の情報」に踊らされないために読んでおくべき1冊だ

あわせて読みたい

【矛盾】死刑囚を「教誨師」視点で描く映画。理解が及ばない”死刑という現実”が突きつけられる

先進国では数少なくなった「死刑存置国」である日本。社会が人間の命を奪うことを許容する制度は、果たして矛盾なく存在し得るのだろうか?死刑確定囚と対話する教誨師を主人公に、死刑制度の実状をあぶり出す映画『教誨師』から、死刑という現実を理解する

あわせて読みたい

【考察】映画『ジョーカー』で知る。孤立無援の環境にこそ”悪”は偏在すると。個人の問題ではない

「バットマン」シリーズを観たことがない人間が、予備知識ゼロで映画『ジョーカー』を鑑賞。「悪」は「環境」に偏在し、誰もが「悪」に足を踏み入れ得ると改めて実感させられた。「個人」を断罪するだけでは社会から「悪」を減らせない現実について改めて考える

あわせて読みたい

【知】内田樹が教育・政治を語る。「未来の自分」を「別人」と捉える「サル化した思考」が生む現実:『…

「朝三暮四」の故事成語を意識した「サル化」というキーワードは、現代性を映し出す「愚かさ」を象徴していると思う。内田樹『サル化する世界』から、日本の教育・政治の現状及び問題点をシンプルに把握し、現代社会を捉えるための新しい視点や価値観を学ぶ

あわせて読みたい

【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…

「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる

あわせて読みたい

【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?

一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える

あわせて読みたい

【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…

NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る

あわせて読みたい

【社会】学生が勉強しないのは、若者が働かないのは何故か?教育現場からの悲鳴と知見を内田樹が解説:…

教育現場では、「子どもたちが学びから逃走する」「学ばないことを誇らしく思う」という、それまでには考えられなかった振る舞いが目立っている。内田樹は『下流志向』の中で、その原因を「等価交換」だと指摘。「学ばないための努力をする」という発想の根幹にある理屈を解き明かす

あわせて読みたい

【感心】悩み相談とは、相手の問いに答える”だけ”じゃない。哲学者が相談者の「真意」に迫る:『哲学の…

「相談に乗る」とは、「自分の意見を言う行為」ではない。相談者が”本当に悩んでいること”を的確に捉えて、「回答を与えるべき問いは何か?」を見抜くことが本質だ。『哲学の先生と人生の話をしよう』から、「相談をすること/受けること」について考える

あわせて読みたい

【書評】奇跡の”国家”「ソマリランド」に高野秀行が潜入。崩壊国家・ソマリア内で唯一平和を保つ衝撃の”…

日本の「戦国時代」さながらの内戦状態にあるソマリア共和国内部に、十数年に渡り奇跡のように平和を維持している”未承認国家”が存在する。辺境作家・高野秀行の『謎の独立国家ソマリランド』から、「ソマリランド」の理解が難しい理由と、「奇跡のような民主主義」を知る

あわせて読みたい

【貢献】働く上で大切にしたいことは結局「人」。海士町(離島)で持続可能な社会を目指す若者の挑戦:…

過疎地域を「日本の未来の課題の最前線」と捉え、島根県の離島である「海士町」に移住した2人の若者の『僕たちは島で、未来を見ることにした』から、「これからの未来をどう生きたいか」で仕事を捉える思考と、「持続可能な社会」の実現のためのチャレンジを知る

あわせて読みたい

【あらすじ】人生行き詰まってなお「生きたい」と思えるか?環境の激変を受け入れる難しさと生きる悲し…

勤務していた会社の都合で、町が1つ丸々無くなるという経験をし、住居を持たないノマド生活へと舵を切った女性を描く映画『ノマドランド』を通じて、人生の大きな変化に立ち向かう気力を持てるのか、我々はどう生きていくべきか、などについて考える

あわせて読みたい

【正義】マイノリティはどう生き、どう扱われるべきかを描く映画。「ルールを守る」だけが正解か?:映…

社会的弱者が闘争の末に権利を勝ち取ってきた歴史を知った上で私は、闘わずとも権利が認められるべきだと思っている。そして、そういう社会でない以上、「正義のためにルールを破るしかない」状況もある。映画『パブリック』から、ルールと正義のバランスを考える

あわせて読みたい

【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…

私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する

あわせて読みたい

【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える

どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る

あわせて読みたい

【葛藤】「多様性を受け入れること」は難しい。映画『アイヌモシリ』で知る、アイデンティティの実際

「アイヌの町」として知られるアイヌコタンの住人は、「アイヌ語を勉強している」という。観光客のイメージに合わせるためだ。映画『アイヌモシリ』から、「伝統」や「文化」の継承者として生きるべきか、自らのアイデンティティを意識せず生きるべきかの葛藤を知る

あわせて読みたい

【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…

「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える

あわせて読みたい

【対話】刑務所内を撮影した衝撃の映画。「罰則」ではなく「更生」を目指す環境から罪と罰を学ぶ:映画…

2008年に開設された新たな刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」で行われる「TC」というプログラム。「罰則」ではなく「対話」によって「加害者であることを受け入れる」過程を、刑務所内にカメラを入れて撮影した『プリズン・サークル』で知る。

あわせて読みたい

【称賛?】日本社会は終わっているのか?日本在住20年以上のフランス人が本国との比較で日本を評価:『…

日本に住んでいると、日本の社会や政治に不満を抱くことも多い。しかし、日本在住20年以上の『理不尽な国ニッポン』のフランス人著者は、フランスと比べて日本は上手くやっていると語る。宗教や個人ではなく、唯一「社会」だけが善悪を決められる日本の特異性について書く

あわせて読みたい

【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…

一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う

あわせて読みたい

【無知】メディアの問題の本質は?「報道の限界」と「情報の受け取り方」を独裁政治の現実から知る:『…

メディアは確かに「事実」を報じている。しかし、報道に乗らない情報まで含めなければ、本当の意味で世の中を理解することは難しいと、『こうして世界は誤解する』は教えてくれる。アラブ諸国での取材の現実から、報道の「限界」と「受け取り方」を学ぶ

あわせて読みたい

【異端】子育ては「期待しない」「普通から外れさせる」が大事。”劇薬”のような父親の教育論:『オーマ…

どんな親でも、子どもを幸せにしてあげたい、と考えるでしょう。しかしそのために、過保護になりすぎてしまっている、ということもあるかもしれません。『オーマイ・ゴッドファーザー』をベースに、子どもを豊かに、力強く生きさせるための”劇薬”を学ぶ

あわせて読みたい

【不満】この閉塞感は打破すべきか?自由意志が駆逐された社会と、不幸になる自由について:『巡査長 真…

自由に選択し、自由に行動し、自由に生きているつもりでも、現代社会においては既に「自由意志」は失われてしまっている。しかし、そんな世の中を生きることは果たして不幸だろうか?異色警察小説『巡査長 真行寺弘道』をベースに「不幸になる自由」について語る

あわせて読みたい

【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…

三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

戦争・世界情勢【本・映画の感想】 | ルシルナ

日本に生きているとなかなか実感できませんが、常に世界のどこかで戦争が起こっており、なくなることはありません。また、テロや独裁政権など、世界を取り巻く情勢は様々で…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント