目次

はじめに

この記事で取り上げる本

著:内田 樹

¥880 (2023/09/23 21:20時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

この本をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

- 「サル化する世界」では「(今の)自分さえ良ければいい」という言動がはびこる

- 外国語を学ぶ理由とは? 母語を掘り下げる重要性とは?

- 「分かりやすい結論」を求めるのではなく、「逡巡しためらう知性」が必要だ

内田樹の主張は、主張内容そのものに納得できないとしても、論理展開や主張の進め方が見事だと感じます

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…

「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。

あわせて読みたい

【全作品読了済】おすすめの内田樹の本【随時更新】

今まで私が読んできた4000冊の本の中から、内田樹の本をオススメします。その深い知見を元に、様々な事柄に思考を展開していく内田樹の作品は、あなたの価値観を刺激してくれるはずです。是非本選びの参考にして下さい。

内田樹が『サル化する世界』に著した「思考のための言葉」「思考のためのためらい」

『サル化する世界』の「サル」は「朝三暮四」がモデル

本書は、内田樹が様々なテーマを縦横無尽に駆け巡りながら、「日本の問題」を深堀りしていく作品だ。内田樹の作品を読む度に感じることだが、私は内田樹の考えが結構好きだなと思う。「主張そのもの」も面白いが、当然すべての主張内容に賛同できるわけではない。しかしそうだとしても、「状況を捉える視点」「思考の際の始点」「掘り下げる際の深度」など、「考える際のスタイル」全般に惹かれてしまう。こんな風に思考を展開できる人になりたいといつも感じてしまうのだ。

あわせて読みたい

【社会】学生が勉強しないのは、若者が働かないのは何故か?教育現場からの悲鳴と知見を内田樹が解説:…

教育現場では、「子どもたちが学びから逃走する」「学ばないことを誇らしく思う」という、それまでには考えられなかった振る舞いが目立っている。内田樹は『下流志向』の中で、その原因を「等価交換」だと指摘。「学ばないための努力をする」という発想の根幹にある理屈を解き明かす

あわせて読みたい

【天職】頑張っても報われない方へ。「自分で選び取る」のとは違う、正しい未来の進み方:『そのうちな…

一般的に自己啓発本は、「今、そしてこれからどうしたらいいか」が具体的に語られるでしょう。しかし『そのうちなんとかなるだろう』では、決断・選択をするべきではないと主張されます。「選ばない」ことで相応しい未来を進む生き方について学ぶ

さて本書では、政治・労働・社会・教育・歴史など様々な話題が展開されるが、それらにざっくりと「ある種の愚かさ」を通底させている。そしてその「愚かさ」を象徴する存在として、「朝三暮四のサル」を登場させるというわけだ。

「朝三暮四」の由来となったのは、このような故事である。中国の宋にサルを飼っている狙公という男がいた。彼は餌を節約するために、サルたちに「朝3つ、夕方に4つ与えよう」と提案したところ激怒されてしまう。そこで、「だったら、朝4つ、夕方に3つ与えよう」と言ったところ、サルたちは大喜びした、という話だ。

「朝三暮四」は一般的に、「目先の違いに囚われて、結果的には同じだと理解できないこと」という意味で使われる。

あわせて読みたい

【抽象】「思考力がない」と嘆く人に。研究者で小説家の森博嗣が語る「客観的に考える」ために大事なこ…

世の中にはあまりに「具体的な情報」が溢れているために、「客観的、抽象的な思考」をする機会が少ない。そんな時代に、いかに思考力を育てていくべきか。森博嗣が『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』を通じて伝える「情報との接し方」「頭の使い方」

内田樹はこの故事成語を持ち出し、現代社会を生きる人の多くが「今の自分」と「未来の自分」との「自己同一性」が失われている、と指摘する。「朝三暮四のサル」のエピソードは、「将来的に負債を抱えることになっても、今が良ければそれでいい」とも解釈でき、つまりそれは、「『未来の自分』を自分のことだと受け取っていない」からこそ可能な発想だ、と内田樹は理解するのだ。

自己同一性が病的に萎縮して、「今さえよければ、自分さえよければ、それでいい」と思い込む人たちが多数派を占め、政治経済や学術メディアでそういう連中が大きな顔をしている歴史的趨勢のことを私は「サル化」と呼ぶ。

そしてこの「自己同一性の喪失」は、「自分」と「他人」でも起こる。現在は、「自分の国さえ良ければいい」という自国優先主義が幅を利かせているが、これもまた「同一性の喪失」と言えるだろう。

人間の話でも国の話でも、私たちはすでに「全体で1つ」という発想が求められる時代を生きている。気候変動を始め、国家間の協調無くしては解決し得ない問題が山積しているし、男女平等やLGBTQへの理解など「多様性」を求める時代の変遷は、人種の違いや難民問題などに対する意識も大きく変えているはずだ。

あわせて読みたい

【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…

一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う

しかしそういう時代にあっても、著者が「サル化」と呼ぶ「同一性の喪失状態」にいる者がまだまだたくさんいるし、そういう人たちが教育や政治をメチャクチャにしている。

著者はそのような現状に対して警鐘を鳴らしたいと考えているのだ。

本書には、「サル化」という括りでは捉えにくい話も出てくるが、あくまでも大雑把な共通項だと捉えておけばいい。それでは、私が特に面白いと感じたいくつかの話に具体的に触れていこうと思う。

文科省が公表している「英語を学ぶべき理由」から、教育の衰退を考える

「子どもに英語を学ばせなければ」という感覚を持つ親は多いだろうし、2020年には小学校での英語教育が義務化された。「英語を学ぶこと」への関心や重要性は高まっていると言っていいだろう。

あわせて読みたい

【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…

世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ

しかし内田樹は、日本の英語教育に対して疑問を抱く。その疑問は「英語を学ぶ理由」に関係するものだ。

著者が考える「外国語を学ぶ理由」の1つは、「目標文化へアクセスすること」である。著者が英語を勉強したのは、「アメリカの文化に触れたかった」というワクワクした気持ちからだったという。映画・音楽・本・アニメなどなんでもいいが、やはりある国の「文化」に触れる時、その国の言葉を正しく理解している方がより深堀りできるはずだ。そして著者は、語学教育は「目標文化へアクセスするという目標のための手段であるべきだ」と考えている。

学校教育の現場で実践可能なのかという点については私にはなんとも判断できないが、内田樹のこの主張は、「外国語を学ぶ」という点では非常に真っ当だと言えるだろう。

あわせて読みたい

【問い】「学ぶとはどういうことか」が学べる1冊。勉強や研究の指針に悩む人を導いてくれる物語:『喜嶋…

学校の勉強では常に「課題」が与えられていたが、「学び」というのは本来的に「問題を見つけること」にこそ価値がある。研究者の日常を描く小説『喜嶋先生の静かな世界』から、「学びの本質」と、我々はどんな風に生きていくべきかについて考える

さて本書の中で著者は、文科省が示している「『英語が使える日本人』の育成のための行動計画の策定について」の文章を引用している。それは以下のようなものだ。

今日においては、経済、社会の様々な面でグローバル化が急速に進展し、人の流れ、物の流れのみならず、情報、資本などの国境を越えた移動が活発となり、国際的な相互依存関係が深まっています。それとともに、国際的な経済競争は激化し、メガコンペティションと呼ばれる状態が到来する中、これに対する果敢な挑戦が求められています。(中略)

現状では、日本人の多くが、英語力が十分ではないために、外国人との交流において制限を受けたり、適切な評価が得られないといった事態も生じています。

お役所の文章というのは回りくどくてスッと理解できないものが多いが、内田樹はこれを、「外国語なんか学ばなくてもいいのだが、英語ができないとビジネスに支障が出るし、バカにされるから、しょうがなく英語をやるんだ」と意訳している。確かに少なくとも「目標文化へアクセスする」のような目的が一切示されていないことは分かるだろう。

そして著者は、文科省がこのような理由を掲げているせいで日本の英語力は劇的に低下しているのだ、と指摘している。どういうことだろうか?

あわせて読みたい

【生きろ】「どう生き延びるか」と覚悟を決める考え方。西原理恵子が語る「カネ」だけじゃない人生訓:…

西原理恵子『この世でいちばん大事な「カネ」の話』は、決して「お金」の話だけではありません。「自分が望む生き方」を実現するための「闘い方」を伝授してくれると同時に、「しなくていい失敗を回避する考え方」も提示してくれます。学校や家庭ではなかなか学べない人生訓

先に結論を書けば、「教育に利益誘導を持ち込むと、効率を求めるが故に学習意欲は低下する」となる。

「ビジネスのために英語を学ぶ」という目標設定は、「学べばこんな良いことがある」という分かりやすいメリットの提示であり、要するに「利益誘導」だ。しかし、決して外国語に限った話ではないが、利益誘導は学習意欲を奪う結果になってしまうと内田樹は指摘する。

努力した先に得られるものが決まっていたら、子どもたちは最少の学習努力でそれを獲得しようとするに決まっているからです。

確かにその通りだろう。「3ヶ月でTOEICのスコアが100点上がる」という本の隣に「1ヶ月でTOEICのスコアが100点上がる」という本が並んでいれば、誰だって後者を手に取るはずだ、とも書いている。著者は『下流志向』という著作の中で、「教育に経済合理性が持ち込まれたせいで、子どもたちも経済合理性で教育を判断するようになった」と指摘しているが、これも同種の話だろう。

あわせて読みたい

【社会】学生が勉強しないのは、若者が働かないのは何故か?教育現場からの悲鳴と知見を内田樹が解説:…

教育現場では、「子どもたちが学びから逃走する」「学ばないことを誇らしく思う」という、それまでには考えられなかった振る舞いが目立っている。内田樹は『下流志向』の中で、その原因を「等価交換」だと指摘。「学ばないための努力をする」という発想の根幹にある理屈を解き明かす

まとめると、「ハッキリとしたゴールが示された場合、そこにどう効率良くたどり着くかという合理性が焦点となってしまうが、それは『教育』にはそぐわない」となるだろう。この指摘には納得させられた。

また著者はさらに、「英語ができないとビジネスでバカにされるぞ」という脅しのようなスタンスにも疑問を抱く。何故ならここには、「どうせお前ら、勉強なんか嫌いだろ?」という思い込みが見え隠れするからだ。

学校教育とは、一人一人の子どもたちが持っている個性的で豊かな資質が開花するのを支援するプロセスであるという発想が決定的に欠落しています。

あわせて読みたい

【変人】学校教育が担うべき役割は?子供の才能を伸ばすために「異質な人」とどう出会うべきか?:『飛…

高校の美術教師からアーティストとして活動するようになった著者は、教育の現場に「余白(スキマ)」が減っていると指摘する。『飛び立つスキマの設計学』をベースに、子どもたちが置かれている現状と、教育が成すべき役割について確認する。

こんな風に内田樹は文科省を批判する。日本の教育現場のレベルはとても高いのだが、文科省が出す指針に問題があるせいで現場が振り回され、上手く機能しなくなっていると内田樹は考えているのだ。実際に大学教授として学生と接し、義務教育の教師とも積極的に関わりを持つ著者だからこそ、「文科省さえちゃんとしてくれれば」という思いは人一倍強いことだろう。

ここから著者はさらに、「外国語を学ぶ重要性」について触れていく。

「外国語を学ぶこと」と「母語を深めること」の重要性

内田樹は、「目標文化へアクセスすること」以上に重要な「外国語を学ぶ理由」についてこんな風に書いている。

外国語を学ぶことの本義は、一言で言えば、「日本人なら誰でもすでに知っていること」の外部について学ぶことです。母語的な価値観の「外部」が存在するということを知ることです。自分たちの母語では記述できない、母語にはその語彙さえ存在しない思念や感情や論理が存在すると知ることです。

あわせて読みたい

【思考】「”考える”とはどういうことか」を”考える”のは難しい。だからこの1冊をガイドに”考えて”みよう…

私たちは普段、当たり前のように「考える」ことをしている。しかし、それがどんな行為で、どのように行っているのかを、きちんと捉えて説明することは難しい。「はじめて考えるときのように」は、横書き・イラスト付きの平易な文章で、「考えるという行為」の本質に迫り、上達のために必要な要素を伝える

外国語を学ぶことの最大の目標はそれでしょう。母語的な現実、母語的な物の見方から離脱すること。母語的文節とは違う仕方で世界を見ること、母語とは違う言語で自分自身を語ること。それを経験することが外国語を学ぶことの「甲斐」だと思うのです。

つまり、「外国語を学ぶことで、母語の限界を知ること」こそが最大の目標というわけだ。

この指摘が重要なのは、内田樹が示す「目標」が具体的なものではない、という点にある。文科省が示す「目標」は、具体的であるが故に達成した状態がイメージしやすく、だからこそ効率的に学ぶという合理性が前面に出てしまう。しかし内田樹が示す「目標」は、どうなれば目標達成と言えるのが具体的にイメージすることが難しい。だからこそ「最小のコストでリターンを得よう」という発想から切り離せるのである。

教育はこのような指針で行われるべきだ、というのが著者の基本的なスタンスなのだ。

あわせて読みたい

【肯定】社会不適合者こそ非凡。学校・世の中に馴染めなかった異才たちの過去から”才能”の本質を知る:…

「みんなと同じ」に馴染めないと「社会不適合」と判断され、排除されてしまうことが多いでしょう。しかし『非属の才能』では、「どこにも属せない感覚」にこそ才能の源泉があると主張します。常識に違和感を覚えてしまう人を救う本から、同調圧力に屈しない生き方を学ぶ

また著者は、何よりも重要なのは「母語を深めること」だとも指摘する。

外国語を習得するというのは「母語の檻」から出て知的なブレークスルーを遂げる貴重な機会なのですけれど、私たちが他の誰にもできないような種類の知的イノベーションを果たすためには、それと同時に母語のうちに深く深く分け入ってゆくことが必要なのです。本当に前代未聞のアイディアというのは母語によってしか着想されないからです。

そうして著者は、「母語」と「近代化」の関係について自説を展開していく。

フィリピンと中国はそれぞれ近代化が遅れたという。フィリピンの場合は、植民地支配されていたために母語を豊かにする機会を奪われていたことが原因だ。しかし中国の場合は少し事情が違う。中国は、欧米から入ってくる概念を単に音訳して中国語に組み込んだ。例えば「哲学」を意味する「フィロソフィー(philosophy)」を「フィロソフィー」という音だけ取り入れた、というようなイメージである。そしてこれが近代化の遅れの原因だというのだ。

ここには中国の「中華思想」という考え方が関係するという。中国には、「中国こそが世界の中心である」という考え方がある。だからこそ、欧米からやってくる「新たな概念」を漢訳することには抵抗があった。何故ならそれは、「それらの概念がもともと中国には存在しなかった」と認めることを意味するからだ。そのような抵抗があり、中国もまた母語を豊かにする機会を逸したのだ。

あわせて読みたい

【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…

名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強

このように著者は、「母語を深めること」と「近代化」の関係を指摘する。

一方日本は、明治時代に欧米から入ってきた様々な新しい概念を、「個人」「社会」「哲学」「自然」のように、漢字二字の熟語に置き換えていった。日本は中国とは異なり、元々ある母語の上に欧米由来の概念を漢訳して組み込んでいったというわけだ。そのことが、日本の急激な近代化と関係していると著者は指摘している。

他にも母語の重要性を絡めて様々な話を展開するのだが、最終的に著者は「教育」に関してこんなまとめ方をする。

学校教育の場で子どもたちに教えるべきことは、「君たちは君たちの言語の虜囚である」ということです。

どうしたところで母語からは逃れられない、というわけだ。外国語を学ぶ上でも「母語の外側を知ること」が重要なのであり、その広がりを知ることでさらに母語を深堀りすることができる。そしてそのような繰り返しから知的イノベーションは生み出されると著者は指摘するのだ。

だからこそ結局、何よりも重要なのは母語であり、母語をないがしろにして何かを行うことに意味はないのである。

あわせて読みたい

【継続】「言語化できない」を乗り越えろ。「読者としての文章術」で、自分の思考をクリアにする:『読…

ブログやSNSなどが登場したことで、文章を書く機会は増えていると言える。しかし同時に、「他人に評価されるために書く」という意識も強くなっているだろう。『読みたいことを書けばいい』から、「楽しく書き”続ける”」ための心得を学ぶ

「論理」とは「勇気」のことである

さて、母語は教科で言うと「国語」だが、文科省発表の学習指導要領に新たに登場した「論理国語」の話も本書では展開される。

文科省が規定する「論理国語」というのは、ざっくり言えば「契約書や例規集が正しく読解できること」を目指すものだそうだ。しかし文科省のこの解釈は、「論理」「論理的」という言葉の意味を誤解している、と著者は指摘する。

あわせて読みたい

【思考】文章の書き方が分かんない、トレーニングしたいって人はまず、古賀史健の文章講義の本を読め:…

古賀史健『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、「具体的なテクニック」ではない記述も非常に興味深い1冊だ。「なぜ文章を書く必要があるのか」という根本的な部分から丁寧に掘り下げる本書は、「書くからこそ考えられる」という、一般的なイメージとは逆だろう発想が提示される

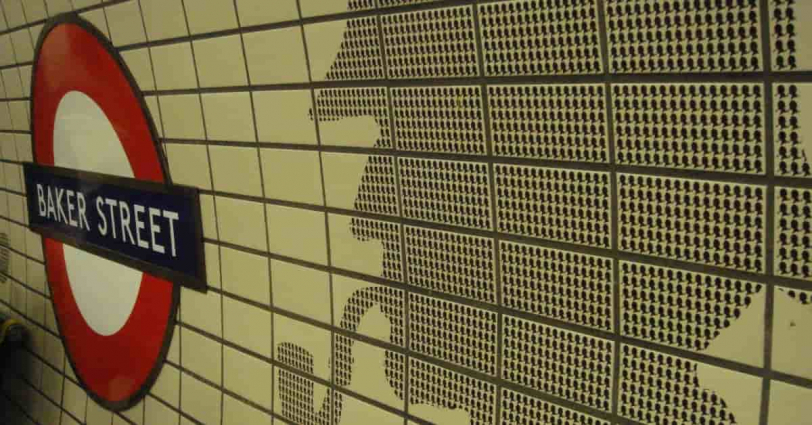

著者は、「論理とは勇気だ」と記すのだが、それをシャーロック・ホームズを例にして説明していく。

シャーロック・ホームズは、目の前にある様々な情報や状況から、「こうであるならこれしか考えられない」という論理を積み上げながら推理を進めていくだろう。そして、論理的に不適と判断されるものを排除し、正しいと思われる道を進んでたどり着いた地点を「正しいもの」として受け入れる。それがどれほど非常識で受け入れがたいものだったとしても、「論理的に考えてたどり着いた」のであればそれを認めるのだ。

あわせて読みたい

【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…

「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる

このような、「どれほど認めがたい結論でも、それが論理の帰結であれば受け入れる」という態度を、著者は「勇気」と呼ぶ。

論理的にものを考えるというのは、「ある理念がどんな結論をみちびき出すか」については、それがたとえ良識や生活実感と乖離するものであっても、最後まで追い続けて、「この前提からはこう結論せざるを得ない」という命題に身体を張ることです。

ですから、意外に思われるかも知れませんけれど、人間が論理的に思考するために必要なのは実は「勇気」なのです。

さらに著者は、スタンフォード大学の卒業式におけるスティーブ・ジョブズのスピーチを引用する。ジョブズはこのスピーチの中で、「大事なのは『心と直感に従う勇気』だ」と言った。「心と直感」ではない。「心と直感に従う勇気」である。ジョブズもまた、論理が示す結論を受け入れる「勇気」が大事だ、と語っているというわけなのだ。

あわせて読みたい

【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…

現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る

このように、著者の考えでは「論理」と「勇気」が結びつくのだが、一方で、学習指導要領を作成する官僚の頭の中にはこのような結びつきは存在しない、ということも指摘する。

何故なら官僚は「恐怖」を指針に生きてきたからだ。

官僚というのは、子どもの頃から優等生であり続けている者ばかりである。そしてそういう人は、「こういうことをしたらマズいかもしれない」という恐怖心を抱いたり、上の立場にいる人の顔色を伺ったりすることによって、学校や組織内で上手く立ち回り、その地位を築いてきた。

だからこそ彼らの頭には、「怯える人間こそ成功する」と刻み込まれている。これは「勇気を持つこと」とは真逆の発想だ。そしてそんな人間が学習指導要領を作成するのだから、当然、学校教育で「勇気」を育もうなどという考えに至るはずがない、と指摘するのである。

あわせて読みたい

【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…

三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ

私は割と論理的に物事を考える方だと思うが、しかし「論理」が「勇気」と結びつくなどという発想をこれまでしたことがなかったので、非常に興味深く感じた。

「公人」とは、「自分を支持しない人間も代表する」存在でなければならない

本書では政治の話にも触れられるが、2017年に「大阪について知ろう。市民大集会パート2 大阪問題」というイベントの基調講演で著者が話した内容も非常に面白かった。

ここで指摘されるのは、「政治家などの公人は、直接の支持者以外の代表者でもあるべきだ」という話だ。説明されれば確かにその通りだと感じるが、私の中にはこの発想が抜けていたので新鮮だった。

民主主義では、選挙を始めとする「多数決」によって様々な事柄が決まる。この多数決の仕組みについて、「選ばれた人間は、その人物を支持した多数派の人たちを代表している」と捉えてしまいがちではないだろうか。ある小選挙区にA・Bという2人の候補者が存在し、選挙でAが勝てば、Aは「Aに投票した人たちの代表」である、という風に私もなんとなく感じていた。

あわせて読みたい

【書評】奇跡の”国家”「ソマリランド」に高野秀行が潜入。崩壊国家・ソマリア内で唯一平和を保つ衝撃の”…

日本の「戦国時代」さながらの内戦状態にあるソマリア共和国内部に、十数年に渡り奇跡のように平和を維持している”未承認国家”が存在する。辺境作家・高野秀行の『謎の独立国家ソマリランド』から、「ソマリランド」の理解が難しい理由と、「奇跡のような民主主義」を知る

しかし、冷静に考えてみればそんなはずがない。民主主義の原理から言えば、当選したAは「自分を支持しなかった人も含むすべての人たちを代表する存在」のはずだ。そう考えるのは実際には難しいと著者自身も認めているが、原則的に「公人」はそういう存在でなければならない。

自分に反対する人間はすべて敵だ、潰す、という政治的立場の人に対する根源的な批判は、「われわれは自分に反対する人間をすべて敵だとは思わない。反対者を含めて、同じ集団に属するすべての人々を代表する用意がある」と意地でも言い切るしかない。

「直接の支持者しか代表しない人」は、「公人」ではなく「権力を持った私人」でしかない。しかし現在は「公人」たる人が、「権力を持った私人」でしかないような振る舞いをしてしまっている、と著者は指摘する。

あわせて読みたい

【感涙】衆議院議員・小川淳也の選挙戦に密着する映画から、「誠実さ」と「民主主義のあり方」を考える…

『衆議院議員・小川淳也が小選挙区で平井卓也と争う選挙戦を捉えた映画『香川1区』は、政治家とは思えない「誠実さ」を放つ”異端の議員”が、理想とする民主主義の実現のために徒手空拳で闘う様を描く。選挙のドキュメンタリー映画でこれほど号泣するとは自分でも信じられない

現代では「論破する」という言葉が当たり前のように使われるようになった。「相手の主張を完膚なきまでに叩き潰す」というような意味なのだろうが、しかしこの態度は結局、「意見の違う人間は敵だ」と表明しているようなものでしかないし、それでは対立しか生まれない。意見の食い違いがプラスに働くような言論を実現しなければ社会は成熟しないはずだが、残念ながら世の中はそうなってはいないのだ。

何よりも、日本の政治文化をもう少し、大人のものに、成熟したものにしないといけないと思うんです。自由な言論がなされ、多様なアイディアが行き交って、そこで化学反応が起きて、まったく新しいものが生まれる。そういう自由な言論の場を確保しないともうどうにもならない。そのためには、理路整然と舌鋒鋭く政敵を批判するということはもうあまりしなくてもいいんじゃないかと思うんです。そんなことをしても少しも世の中は住みやすくならないから。

ではどうしてそのような言論が成り立たないのか。それについて著者はこう考えている。

日本の政治文化が劣化したというのは、シンプルでわかりやすい解をみんなが求めたせいなんです。正しいか間違っているか、敵か味方か、AかBか、そういうような形で選択を続けていった結果、日本の政治文化はここまで痩せ細ってしまった。

あわせて読みたい

【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!

かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ

今の日本の状況で一番僕が困っていることは、みんながシンプルでわかりやすい単一解を求めているということです。たった一つの「正解」があって、それを「選択」して、そこに全部の資源を「集中」するという「選択と集中」の発想をしたがる。だから、切り口上でまくし立ててくる。「この案に反対なんですか? 反対なら、対案を出しなさい。対案なければ黙っていなさい」と。そういう非常にシンプルな問題の設定をしてくる。そのことがわれわれの生き方をとても息苦しいものにしていると思うんです。

この指摘も非常に納得感があるだろうと思う。「断言している主張」は正しいような気がしてしまうし、「対案がないなら黙っていろ」という言い方は、様々な問題が複雑化して容易に結論を導き出せなくなっている現代社会において、相手の口を塞ぐための安易な手段として使われてもいるはずだ。

また、「論理」が「勇気」だとするなら、「論理的であること」は高いハードルを要求しているとも言えるだろう。であれば、「自分は論理的にはなれないから、論理的に思える主張に賛同する」というスタンスを取る人が増えるのも当然と言えるかもしれない。シンプルに断言する主張は論理的に感じられるのだろうし、分かりやすいからスッキリできる。だから、そういう主張ばかりに人気が集まってしまう。

あわせて読みたい

【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画

1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品

つまり、「分かりやすい結論」を求める気分が、このような状況を生んでいるということだ。

ではどうすればいいのか。内田樹は、「気まずい共存」や「ためらう知性」が必要だ、と主張している。それらは「分かりやすさ」の対極にあるものだ。

例えば、本書の「死刑について」という章には、こんな文章がある。

世の中には、答えを出して「一件落着」するよりも、「これは答えることの難しい問いである」とアンダーラインを引いて、ペンディングにしておくことの方が人間社会にとって益することが多いことがある。同意してくれる人が少ないが、「答えを求めていつまでも居心地の悪い思いをしている」方が、「答えを得てすっきりする」よりも、知性的にも、感情的にも生産的であるような問いが存在するのである

そういう問いは「喉に刺さった小骨」のように、刺さったままにしておく。そうしているうちに、いつのまにか「小骨」は溶けて、喉を含む身体そのものの滋養となる(ことがある)。

あわせて読みたい

【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…

2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る

少し話はずれるかもしれないが、似たような判断の経験が私にもある。東日本大震災の際に「募金しない」と決めたことだ。

私はこんな風に考えた。仮に自分が募金するとしても、それは大した金額ではない。一方で、少額であっても募金をすることで、恐らく「居心地の悪さ」みたいなものが解消されるだろう。「東日本大震災に対して、自分は何か行動をしたんだ」という気持ちが、たぶん自分をスッキリした気分にさせてくれると思う。しかしそれよりも、「募金しない」ことで「自分の中にモヤモヤした気持ちを残す」方が、「東日本大震災」というものが自分の内側にしこりのようにずっと残り続けるだろうし、その方が私自身にとっては良いのではないか。

やはり募金しなかったことで、「あの時募金しなかった」という思いを私は未だに抱えている。そしてそういう違和感を消さなかったからこそ、東日本大震災に対して「何かしなきゃ」という気持ちがまだ自分の中に残っていると感じているのだ。

あわせて読みたい

【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す

タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる

状況は少し違うが、内田樹の主張も同じような種類の話だと思う。「スッキリさせない」「小骨が喉に刺さったような違和感を残す」ことによって、「結論を分かりやすく提示する」のとは違う対処をしようとしているというわけだ。

「論破する」というやり方があまりにも当たり前に受け入れられるようになった現代だからこそ、こんも点について多くの人に考えてほしいと思う。世の中には「即断するのではなく、逡巡しなければならない問い」があるはずだ。もちろんには、政治や経済を動かしていく上で「とりあえずの解」が必要になるだろうと思う。しかし、「あくまでもまだ結論は出ていない」というスタンスを共有しつつ「とりあえずの解」を推し進める、という態度こそが重要なのではないだろうか。

「即断即決こそ上に立つ者の資質である」という捉え方が正しい場合もあるだろうが、そうではない場面もある。「私は迷っている」「まだ結論を出せる段階ではない」という主張を臆することなく口にすることも、あるいは、それらの主張を批判せずに受け入れようとするスタンスも、どちらも求められているのではないかと私は思うのだ。

あわせて読みたい

【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う

「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた

著:内田 樹

¥880 (2023/09/23 21:20時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【映画】『街は誰のもの?』という問いは奥深い。「公共」の意味を考えさせる問題提起に満ちた作品

映画『街は誰のもの?』は、タイトルの通り「街(公共)は誰のものなのか?」を問う作品だ。そしてそのテーマの1つが、無許可で街中に絵を描く「グラフィティ」であることもまた面白い。想像もしなかった問いや価値観に直面させられる、とても興味深い作品である

この記事で触れたのは、本書の内容のごく一部でしかない。様々な事柄について、著者なりの考えや他者の主張を織り交ぜつつ、世の中を別視点から捉えるような考え方が様々に語られていく。

そして、著者が言う「ためらう知性」を読者も発揮し、本書の主張をそのまま受け入れるのではなく、「自分だったらどう考えるか」と捉え直してみよう。新しい観点で世の中を見ることで、これまで思考したことのないような「論理」が手に入るかもしれないし、それはあなたに「勇気」をもたらしてくれるのではないかと思う。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…

「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【映画】『街は誰のもの?』という問いは奥深い。「公共」の意味を考えさせる問題提起に満ちた作品

映画『街は誰のもの?』は、タイトルの通り「街(公共)は誰のものなのか?」を問う作品だ。そしてそのテーマの1つが、無許可で街中に絵を描く「グラフィティ」であることもまた面白い。想像もしなかった問いや価値観に直面させられる、とても興味深い作品である

あわせて読みたい

【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!

かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ

あわせて読みたい

【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…

「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか

あわせて読みたい

【感想】これはドキュメンタリー(実話)なのか?映画『女神の継承』が突きつける土着的恐怖

ナ・ホンジンがプロデューサーを務めた映画『女神の継承』は、フィクションなのかドキュメンタリーなのか混乱させる異様な作品だった。タイ東北部で強く信じられている「精霊(ピー)」の信仰をベースに、圧倒的なリアリティで土着的恐怖を描き出す、強烈な作品

あわせて読みたい

【あらすじ】趣味も仕事もない定年後の「退屈地獄」をリアルに描く内館牧子『終わった人』から人生を考える

映画化もされた『終わった人』(内館牧子)は、「定年後の人生の退屈さ」を真正面から描く小説。仕事一筋で生きてきた主人公が、定年を迎えたことで無為な日々を過ごすことになるのですが、今の時代、このような感覚はもしかしたら、若い世代にも無縁とは言えないかもしれないとさえ感じました

あわせて読みたい

【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画

1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品

あわせて読みたい

【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す

タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる

あわせて読みたい

【思考】文章の書き方が分かんない、トレーニングしたいって人はまず、古賀史健の文章講義の本を読め:…

古賀史健『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、「具体的なテクニック」ではない記述も非常に興味深い1冊だ。「なぜ文章を書く必要があるのか」という根本的な部分から丁寧に掘り下げる本書は、「書くからこそ考えられる」という、一般的なイメージとは逆だろう発想が提示される

あわせて読みたい

【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…

日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊

あわせて読みたい

【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会

アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?

あわせて読みたい

【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…

映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた

あわせて読みたい

【抽象】「思考力がない」と嘆く人に。研究者で小説家の森博嗣が語る「客観的に考える」ために大事なこ…

世の中にはあまりに「具体的な情報」が溢れているために、「客観的、抽象的な思考」をする機会が少ない。そんな時代に、いかに思考力を育てていくべきか。森博嗣が『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』を通じて伝える「情報との接し方」「頭の使い方」

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ

私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。

あわせて読みたい

【残念】日本の「難民受け入れ」の現実に衝撃。こんな「恥ずべき国」に生きているのだと絶望させられる…

日本の「難民認定率」が他の先進国と比べて異常に低いことは知っていた。しかし、日本の「難民」を取り巻く実状がこれほど酷いものだとはまったく知らなかった。日本で育った2人のクルド人難民に焦点を当てる映画『東京クルド』から、日本に住む「難民」の現実を知る

あわせて読みたい

【思考】『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、中学生と猫の対話から「自分の頭で考える」を学べる良書

「中学生の翔太」と「猫のインサイト」が「答えの出ない問い」について対話する『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、「哲学」の違う側面を見せてくれる。過去の哲学者・思想家の考えを知ることが「哲学」なのではなく、「自分の頭で考えること」こそ「哲学」の本質だと理解する

あわせて読みたい

【書評】奇跡の”国家”「ソマリランド」に高野秀行が潜入。崩壊国家・ソマリア内で唯一平和を保つ衝撃の”…

日本の「戦国時代」さながらの内戦状態にあるソマリア共和国内部に、十数年に渡り奇跡のように平和を維持している”未承認国家”が存在する。辺境作家・高野秀行の『謎の独立国家ソマリランド』から、「ソマリランド」の理解が難しい理由と、「奇跡のような民主主義」を知る

あわせて読みたい

【真実】ホロコーストが裁判で争われた衝撃の実話が映画化。”明らかな虚偽”にどう立ち向かうべきか:『…

「ホロコーストが起こったか否か」が、なんとイギリスの裁判で争われたことがある。その衝撃の実話を元にした『否定と肯定』では、「真実とは何か?」「情報をどう信じるべきか?」が問われる。「フェイクニュース」という言葉が当たり前に使われる世界に生きているからこそ知っておくべき事実

あわせて読みたい

【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える

どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える

あわせて読みたい

【誤解】世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』の要約。我々は「嘘の情報」を信じ込みやすい

世界の現状に関する13の質問に対して、ほとんどの人が同じ解答をする。最初の12問は不正解で、最後の1問だけ正答するのだ。世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』から、「誤った世界の捉え方」を認識し、情報を受け取る際の「思い込み」を払拭する。「嘘の情報」に踊らされないために読んでおくべき1冊だ

あわせて読みたい

【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…

東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった

あわせて読みたい

【感涙】衆議院議員・小川淳也の選挙戦に密着する映画から、「誠実さ」と「民主主義のあり方」を考える…

『衆議院議員・小川淳也が小選挙区で平井卓也と争う選挙戦を捉えた映画『香川1区』は、政治家とは思えない「誠実さ」を放つ”異端の議員”が、理想とする民主主義の実現のために徒手空拳で闘う様を描く。選挙のドキュメンタリー映画でこれほど号泣するとは自分でも信じられない

あわせて読みたい

【協働】日本の未来は福井から。地方だからこその「問題意識の共有」が、社会変革を成し遂げる強み:『…

コンパクトシティの先進地域・富山市や、起業家精神が醸成される鯖江市など、富山・福井の「変革」から日本の未来を照射する『福井モデル 未来は地方から始まる』は、決して「地方改革」だけの内容ではない。「危機意識の共有」があらゆる問題解決に重要だと認識できる1冊

あわせて読みたい

【異様】ジャーナリズムの役割って何だ?日本ではまだきちんと機能しているか?報道機関自らが問う映画…

ドキュメンタリーで定評のある東海テレビが、「東海テレビ」を被写体として撮ったドキュメンタリー映画『さよならテレビ』は、「メディアはどうあるべきか?」を問いかける。2011年の信じがたいミスを遠景にしつつ、メディア内部から「メディアの存在意義」を投げかける

あわせて読みたい

【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う

「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた

あわせて読みたい

【人生】どう生きるべきかは、どう死にたいかから考える。死ぬ直前まで役割がある「理想郷」を描く:『…

「近隣の村から『姥捨て』と非難される理想郷」を描き出す『でんでら国』は、「死ぬ直前まで、コミュニティの中で役割が存在する」という世界で展開される物語。「お金があっても決して豊かとは言えない」という感覚が少しずつ広まる中で、「本当の豊かさ」とは何かを考える

あわせて読みたい

【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?

一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える

あわせて読みたい

【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…

NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る

あわせて読みたい

【見方】日本の子どもの貧困は深刻だ。努力ではどうにもならない「見えない貧困」の現実と対策:『増補…

具体的には知らなくても、「日本の子どもの貧困の現状は厳しい」というイメージを持っている人は多いだろう。だからこそこの記事では、朝日新聞の記事を再編集した『増補版 子どもと貧困』をベースに、「『貧困問題』とどう向き合うべきか」に焦点を当てた

あわせて読みたい

【窮屈】日本の生きづらさの元凶は「失敗にツッコむ笑い」。「良し悪し」より「好き嫌い」を語ろう:『…

お笑い芸人・マキタスポーツが、一般社会にも「笑いの作法」が染み出すことで息苦しさが生み出されてしまうと分析する『一億総ツッコミ時代』を元に、「ツッコむ」という振る舞いを止め、「ツッコまれしろ」を持ち、「好き/嫌い」で物事を語るスタンスについて考える

あわせて読みたい

【危機】教員のセクハラは何故無くならない?資質だけではない、学校の構造的な問題も指摘する:『スク…

『スクールセクハラ なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるのか』では、自分が生徒に対して「権力」を持っているとは想像していなかったという教師が登場する。そしてこの「無自覚」は、学校以外の場でも起こりうる。特に男性は、読んで自分の振る舞いを見直すべきだ

あわせて読みたい

【社会】学生が勉強しないのは、若者が働かないのは何故か?教育現場からの悲鳴と知見を内田樹が解説:…

教育現場では、「子どもたちが学びから逃走する」「学ばないことを誇らしく思う」という、それまでには考えられなかった振る舞いが目立っている。内田樹は『下流志向』の中で、その原因を「等価交換」だと指摘。「学ばないための努力をする」という発想の根幹にある理屈を解き明かす

あわせて読みたい

【貢献】働く上で大切にしたいことは結局「人」。海士町(離島)で持続可能な社会を目指す若者の挑戦:…

過疎地域を「日本の未来の課題の最前線」と捉え、島根県の離島である「海士町」に移住した2人の若者の『僕たちは島で、未来を見ることにした』から、「これからの未来をどう生きたいか」で仕事を捉える思考と、「持続可能な社会」の実現のためのチャレンジを知る

あわせて読みたい

【誠実】想像を超える辛い経験を言葉にするのは不可能だ。それを分かってなお筆を執った作家の震災記:…

旅行者として東日本大震災で被災した小説家・彩瀬まるは、『暗い夜、星を数えて 3.11被災鉄道からの脱出』でその体験を語る。「そんなこと、言わなければ分からない」と感じるような感情も包み隠さず記し、「絶望的な伝わらなさ」を感じながらも伝えようと奮闘する1冊

あわせて読みたい

【逸脱】「仕事を辞めたい」という気持ちは抑えちゃダメ。アウェイな土俵で闘っても負けるだけだ:『ニ…

京都大学卒「日本一有名なニート」であるpha氏の『ニートの歩き方 お金がなくても楽しくクラスためのインターネット活用法』は、常識や当たり前に囚われず、「無理なものは無理」という自分の肌感覚に沿って生きていくことの重要性と、そのための考え方が満載の1冊

あわせて読みたい

【あらすじ】人生行き詰まってなお「生きたい」と思えるか?環境の激変を受け入れる難しさと生きる悲し…

勤務していた会社の都合で、町が1つ丸々無くなるという経験をし、住居を持たないノマド生活へと舵を切った女性を描く映画『ノマドランド』を通じて、人生の大きな変化に立ち向かう気力を持てるのか、我々はどう生きていくべきか、などについて考える

あわせて読みたい

【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…

「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する

あわせて読みたい

【リアル】社会の分断の仕組みを”ゾンビ”で学ぶ。「社会派ゾンビ映画」が対立の根源を抉り出す:映画『C…

まさか「ゾンビ映画」が、私たちが生きている現実をここまで活写するとは驚きだった。映画『CURED キュアード』をベースに、「見えない事実」がもたらす恐怖と、立場ごとに正しい主張をしながらも否応なしに「分断」が生まれてしまう状況について知る

あわせて読みたい

【絶望】権力の濫用を止めるのは我々だ。映画『新聞記者』から「ソフトな独裁国家・日本」の今を知る

私個人は、「ビジョンの達成」のためなら「ソフトな独裁」を許容する。しかし今の日本は、そもそも「ビジョン」などなく、「ソフトな独裁状態」だけが続いていると感じた。映画『新聞記者』をベースに、私たちがどれだけ絶望的な国に生きているのかを理解する

あわせて読みたい

【正義】マイノリティはどう生き、どう扱われるべきかを描く映画。「ルールを守る」だけが正解か?:映…

社会的弱者が闘争の末に権利を勝ち取ってきた歴史を知った上で私は、闘わずとも権利が認められるべきだと思っている。そして、そういう社会でない以上、「正義のためにルールを破るしかない」状況もある。映画『パブリック』から、ルールと正義のバランスを考える

あわせて読みたい

【権利】「難民だから支援すべき」じゃない。誰でも最低限の安全が確保できる世界であるべきだ:映画『…

難民申請中の少年が、国籍だけを理由にチェスの大会への出場でが危ぶまれる。そんな実際に起こった出来事を基にした『ファヒム パリが見た奇跡』は実に素晴らしい映画だが、賞賛すべきではない。「才能が無くても安全は担保されるべき」と考えるきっかけになる映画

あわせて読みたい

【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…

8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ

あわせて読みたい

【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…

金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る

あわせて読みたい

【ゴミ】プラスチックによる環境問題の実態を描く衝撃の映画。我々は現実をあまりに知らない:映画『プ…

プラスチックごみによる海洋汚染は、我々の想像を遥かに超えている。そしてその現実は、「我々は日常的にマイクロプラスチックを摂取している」という問題にも繋がっている。映画『プラスチックの海』から、現代文明が引き起こしている環境破壊の現実を知る

あわせて読みたい

【課題】原子力発電の廃棄物はどこに捨てる?世界各国、全人類が直面する「核のゴミ」の現状:映画『地…

我々の日常生活は、原発が生み出す電気によって成り立っているが、核廃棄物の最終処分場は世界中で未だにどの国も決められていないのが現状だ。映画『地球で最も安全な場所を探して』をベースに、「核のゴミ」の問題の歴史と、それに立ち向かう人々の奮闘を知る

あわせて読みたい

【再生】ヤクザの現実を切り取る映画『ヤクザと家族』から、我々が生きる社会の”今”を知る

「ヤクザ」を排除するだけでは「アンダーグラウンドの世界」は無くならないし、恐らく状況はより悪化しただけのはずだ。映画『ヤクザと家族』から、「悪は徹底的に叩きのめす」「悪じゃなければ何をしてもいい」という社会の風潮について考える。

あわせて読みたい

【対話】刑務所内を撮影した衝撃の映画。「罰則」ではなく「更生」を目指す環境から罪と罰を学ぶ:映画…

2008年に開設された新たな刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」で行われる「TC」というプログラム。「罰則」ではなく「対話」によって「加害者であることを受け入れる」過程を、刑務所内にカメラを入れて撮影した『プリズン・サークル』で知る。

あわせて読みたい

【変人】学校教育が担うべき役割は?子供の才能を伸ばすために「異質な人」とどう出会うべきか?:『飛…

高校の美術教師からアーティストとして活動するようになった著者は、教育の現場に「余白(スキマ)」が減っていると指摘する。『飛び立つスキマの設計学』をベースに、子どもたちが置かれている現状と、教育が成すべき役割について確認する。

あわせて読みたい

【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像

1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ

あわせて読みたい

【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…

2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る

あわせて読みたい

【称賛?】日本社会は終わっているのか?日本在住20年以上のフランス人が本国との比較で日本を評価:『…

日本に住んでいると、日本の社会や政治に不満を抱くことも多い。しかし、日本在住20年以上の『理不尽な国ニッポン』のフランス人著者は、フランスと比べて日本は上手くやっていると語る。宗教や個人ではなく、唯一「社会」だけが善悪を決められる日本の特異性について書く

あわせて読みたい

【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…

一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う

あわせて読みたい

【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた

「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。

あわせて読みたい

【絶望】日本の税金はおかしい、と思う前に。日本の財政は破綻するという主張と通貨のお勉強:『ツーカ…

『ツーカとゼーキン』の著者は、日本の財政再建は不可能だ、と主張する。また、借金の本質から国債の矛盾を指摘し、日銀による国債の爆買という異常事態を説明する。正しく増税してこなかった失策のツケを払わされる我々は、覚悟を決めるしかない。

あわせて読みたい

【異端】子育ては「期待しない」「普通から外れさせる」が大事。”劇薬”のような父親の教育論:『オーマ…

どんな親でも、子どもを幸せにしてあげたい、と考えるでしょう。しかしそのために、過保護になりすぎてしまっている、ということもあるかもしれません。『オーマイ・ゴッドファーザー』をベースに、子どもを豊かに、力強く生きさせるための”劇薬”を学ぶ

あわせて読みたい

【天職】頑張っても報われない方へ。「自分で選び取る」のとは違う、正しい未来の進み方:『そのうちな…

一般的に自己啓発本は、「今、そしてこれからどうしたらいいか」が具体的に語られるでしょう。しかし『そのうちなんとかなるだろう』では、決断・選択をするべきではないと主張されます。「選ばない」ことで相応しい未来を進む生き方について学ぶ

あわせて読みたい

【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」

オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く

あわせて読みたい

【異常】「助けて」と言えない。自己責任社会のしんどさと、我が子がホームレスである可能性:『助けて…

39歳で餓死した男性は、何故誰にも助けを求めなかったのか?異常な視聴率を叩き出した、NHK「クローズアップ現代」の特集を元に書かれた『助けてと言えない』をベースに、「自己責任社会」の厳しさと、若者が置かれている現実について書く。

あわせて読みたい

【救い】自殺を否定しない「笑える自殺本」。「自殺したい」ってもっと気軽に言える社会がいい:『自殺…

生きることがしんどくて、自殺してしまいたくなる気持ちを、私はとても理解できます。しかし世の中的には、「死にたい」と口にすることはなかなか憚られるでしょう。「自殺を決して悪いと思わない」という著者が、「死」をもっと気楽に話せるようにと贈る、「笑える自殺本」

あわせて読みたい

【情報】日本の社会問題を”祈り”で捉える。市場原理の外にあるべき”歩哨”たる裁き・教育・医療:『日本…

「霊性」というテーマは馴染みが薄いし、胡散臭ささえある。しかし『日本霊性論』では、「霊性とは、人間社会が集団を存続させるために生み出した機能」であると主張する。裁き・教育・医療の変化が鈍い真っ当な理由と、情報感度の薄れた現代人が引き起こす問題を語る

あわせて読みたい

【不満】この閉塞感は打破すべきか?自由意志が駆逐された社会と、不幸になる自由について:『巡査長 真…

自由に選択し、自由に行動し、自由に生きているつもりでも、現代社会においては既に「自由意志」は失われてしまっている。しかし、そんな世の中を生きることは果たして不幸だろうか?異色警察小説『巡査長 真行寺弘道』をベースに「不幸になる自由」について語る

あわせて読みたい

【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…

三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ

あわせて読みたい

【希望】貧困の解決は我々を豊かにする。「朝ベッドから起きたい」と思えない社会を変える課題解決:『…

現代は、過去どの時代と比べても安全で清潔で、豊かである。しかしそんな時代に、我々は「幸せ」を実感することができない。『隷属なき道』をベースに、その理由は一体なんなのか何故そうなってしまうのかを明らかにし、さらに、より良い暮らしを思い描くための社会課題の解決に触れる

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

自己啓発・努力・思考【本・映画の感想】 | ルシルナ

私自身は、仕事や社会貢献などにおいて自分の将来をもう諦めていますが、心の底では、自分の知識・スキルが他人や社会の役に立ったらいいな、と思っています。だから、自分…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント