目次

はじめに

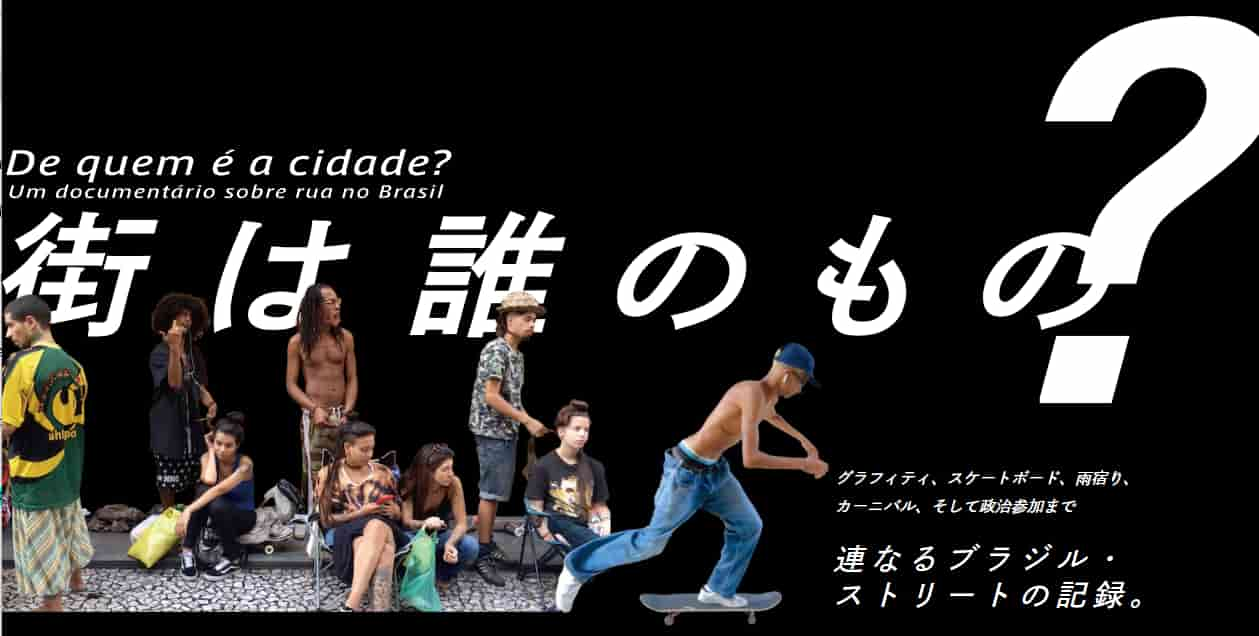

この記事で取り上げる映画

「街は誰のもの?」公式HP

VIDEO

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

今どこで観れるのか?

公式HP から配信チケットが購入できます

この記事の3つの要点

「街は誰のもの?」という問いを思い浮かべたことはなかったが、当然の如く「みんなのもの」だろうと考えていたと思う 「グラフィティ」には「違法である」がその性質が前提として組み込まれている 「ルール」があるからこそ「ルール違反」も存在するわけだが、同時に「無法地帯」を避けることにも繋がっている 私の中の「『公共』に対する考え方」が少し変わったぐらい、実に示唆に富むドキュメンタリー映画だった

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

映画『街は誰のもの?』は、今まで考えたこともなかった問いについて思考を深められる、とても刺激的な作品だった

あわせて読みたい

【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…

Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた

とても面白い作品 だった。思いがけず素敵な映画に出会えた という感じである。以前私は、Chim↑Pomというアート集団の展覧会 を観に行ったことがあり、その際にも「公共」について深く考えさせられた が、本作『街は誰のもの?』もまた違った形で「公共」について問いかける作品 で、非常に興味深かった。しかも本作は、街のシャッターや民家の壁に無許可で絵を描く「グラフィティ」がメインの題材となる作品 であり、その取り合わせもまた興味をそそるポイント ではないかと思う。

「『街は誰のもの?』という問いそのものの意味が分からない」と感じる人もいると思う が、私も映画を観る前の時点では同じだった。というわけで、「本作『街は誰のもの?』を観て、私の思考がどう変化したのか」を中心に、映画の内容について触れていこう と思う。

作中で問われる中心的なテーマと、「公共」に対する私の考え方

本作『街は誰のもの?』のことを劇場の予告で知ったのか、チラシを見たのか、あるいは何か別のルートだったのかについてはまったく覚えていないが、最初にこの映画のタイトルを目にした瞬間、私は「実に秀逸なタイトルだ」と感じた 。というのも、「街は誰のもの?」という問いについて、少なくとも私はこれまでに一度も考えたことがなかった からだ。その上で、いざ考えてみようとすると、どこから思考を始めればいいのか悩ましい 感じもある。馴染みはないが考え応えがあるという意味で、実に見事なテーマ設定 だと感じた。

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ

私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。

さて、映画を観る前の時点で私の中になんとなくあった「答え」は、「街はみんなのものだろう」ぐらいの思考 だったはずだ。まあ、「答え」と呼べるほどのものではないのだが、しかし誰もがなんとなくこんな風に考えているのではないか とも思っている。というか、これ以外に考えようがない だろう。

しかし映画を観て、「この捉え方は間違いだ 」と感じた。いや、正確に言えば、「間違い」と表現してしまうとちょっと感覚がズレる のだが、その辺りの話はややこしいので後回しにしようと思う。

さて、映画『街は誰のもの?』が描き出すテーマについてざっくり触れたところで、まずは、「『公共』に対する私自身の考え方 」についてより包括的に触れておくことにしよう。「街は誰のもの?」という問いに対峙する際にはやはり、「公共」をどのように捉えているかという前提が共有されている必要がある と思うからだ。

あわせて読みたい

【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…

「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える

基本的に私は次のように考えている 。「街」でも「学校」でも「美術館」でも何でもいいが、それが「公共」に属するものである場合、すべての人間は「その場を取り仕切るルール」に縛られるべき だ、と。もちろん、どんな場合でも「ルール自体が誤っている可能性 」はある。しかしそうだとしても、その「誤ったルール」は「正しい手続き」に則って修正されるべき であり、そうなるまではその「誤ったルール」に従わなければならない。これが、「法治国家」に生きる者に最低限課せられている制約 だと私は考えているのである。

さて、このように考えた場合、本作『街は誰のもの?』で中心的に描かれる「グラフィティ」は当然すべて「ルール違反」 であり、「ルール違反である以上、やるべきではない 」という結論に行き着く。誰の許可も得ずに勝手に絵を描くことは、器物損壊罪や、場合によっては建造物侵入罪などに当たるだろう 。だったらそれは「してはならないこと」と判断されるべきだと私は思う。

これが、私が依って立つ大前提 である。この点に関しては、映画を観終えた今も揺るぎはしない 。そのため以下では、この考えを前提にして話を進めていく 。そもそもこの前提に違和感を覚える場合、これ以降の私の文章にも納得できない可能性が高い と思うので、ここで読むのを止めてもらう方がいいかもしれない。

あわせて読みたい

【抵抗】若者よ、映画『これは君の闘争だ』を見ろ!学校閉鎖に反対する学生運動がブラジルの闇を照らす

映画『これは君の闘争だ』で描かれるのは、厳しい状況に置かれた貧困層の学生たちによる公権力との闘いだ。「貧困層ばかりが通う」とされる公立校が大幅に再編されることを知った学生が高校を占拠して立て籠もる決断に至った背景を、ドキュメンタリー映画とは思えないナレーションで描く異色作

「グラフィティ」は「違法」であることが大前提

映画『街は誰のもの?』では、スケボーや露天商、デモ活動など、「街を『専有』、あるいは『破壊』するような行為」がいくつか取り上げられている 。そしてその中で最も興味深かったのがグラフィティ だったので、この記事ではグラフィティの話に絞って書いていこうと思う。

映画に登場するグラフィテイロ(ブラジルでは、グラフィティアーティストのことをこう呼ぶそうだ)が次のように言っていたのがとても印象的 だった。

あわせて読みたい

【勇敢】後悔しない生き方のために”間違い”を犯せるか?法に背いてでも正義を貫いた女性の生き様:映画…

国の諜報機関の職員でありながら、「イラク戦争を正当化する」という巨大な策略を知り、守秘義務違反をおかしてまで真実を明らかにしようとした実在の女性を描く映画『オフィシャル・シークレット』から、「法を守る」こと以上に重要な生き方の指針を学ぶ

無許可でありイリーガルであることが、グラフィティの前提条件だ。

これは非常に示唆に富む話 だと思う。「違法である」という要素が、グラフィティというジャンルにはそもそも含まれている というのである。このシーンを観ている時私は、以前テレビで知ったあるエピソード について思い出していた。

それは、元プロ野球選手が語っていた話 である。彼は大学時代、主将を務めることになった。そしてその野球部では、「主将がすべてのルールを決めてもいい」とされていた ため、彼は「寮の門限を撤廃する」ことに決めた のだという。

元々寮の門限は夜の12時だったが、当時は12時を超えて寮に戻る選手が多かった そうだ。しかし門限を撤廃した途端、皆12時より前に戻ってくるようになった という。この理由についてその人物は、「『ルールを破る俺ってカッコいい』という見せ方が出来なくなったのだから、12時以降に帰ってくる必然性が無くなったのだろう 」と分析していた。

あわせて読みたい

【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す

タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる

これは割と理解しやすい話 ではないかと思う。つまり選手たちは、「特段『12時以降に寮に戻りたい理由』は特にないが、『ルールを破る行動』はしたい」と考えていた可能性がある というわけだ。これをさらに大きく要約するならば、「ルールが存在するために、『ルールを破るという行動』も存在し得る 」と言えるのではないかと思う。そしてこの点は、タバコや酒、薬物などについても同じ だと言えるかもしれない。私はタバコを吸ったことがないので分からないが、未成年がタバコを吸う理由など正直、「それが悪いこととされているから」ぐらいしか無い んじゃないだろうか。いっそ、「タバコの年齢制限」を撤廃したら、「新たにタバコを吸いたいと思う人」は激減するかもしれないとさえ思う。

もちろん、この「ルールが存在するために、『ルールを破るという行動』も存在し得る」という話は、すべてのルールに当てはまるものではない だろう。ただ私は、一部のルールにおいては、「ルールが存在する」という事実こそが「ルールを破る」という行為を生んでいる可能性がある のではないかと思っている。

そしてこのように考えると、「グラフィティ」の捉え方もまた少し変わる かもしれない。「『街中で絵を描く』という行為が『ルール違反』とされているからこそ、『グラフィティ』という文化が生まれた 」と捉えることが出来るからだ。逆に言えば、「誰もがどこにでも自由に絵を描いて良い」という公共空間が存在するなら、理論上、その公共空間には「グラフィティ」は存在し得ない ことになるだろう。

あわせて読みたい

【抵抗】西加奈子のおすすめ小説『円卓』。「当たり前」と折り合いをつけられない生きづらさに超共感

小学3年生のこっこは、「孤独」と「人と違うこと」を愛するちょっと変わった女の子。三つ子の美人な姉を「平凡」と呼んで馬鹿にし、「眼帯」や「クラス会の途中、不整脈で倒れること」に憧れる。西加奈子『円卓』は、そんなこっこの振る舞いを通して「当たり前」について考えさせる

「『グラフィティ』はこのような性質を持つ」という点が、「街は誰のもの?」という問いについて考える場合には重要 になってくると私は感じた。

「ルールの存在」は「ルール違反」を生み出しもするが、同時に「無法地帯の排除」にも繋がっている

さて、ここまでの話を踏まえれば、「『街中で許可なく絵を描く行為を取り締まるルール』が存在しなければ『グラフィティ』はそもそも存在できない 」ことになる。だったら「ルールの方を無くしてしまえばいいのではないか」みたいな発想が出てきてもおかしく ないだろう。

あわせて読みたい

【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…

遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている

確かに理屈としてはその通り だと思う。ただ私は、「ルールを無くせば『グラフィティ』は消えるが、『街中で許可なく絵を描く行為』が無くなるわけではない」と考えている のである。

意味が分かるだろうか? この説明のためにまず、作中に登場するグラフィテイロたちの感覚 について触れておこうと思う。

ある人物はグラフィティに対して、

重要なのは描いた絵ではなくその体験。

という表現を使っていた。他にも、「非常に身体的 」「心臓がバクバクする 」などと口にする人物が出てくるのだが、要するに「そのような『体験』を得るためにグラフィティをやっている 」ということだろう。グラフィテイロにとって重要なのは「街中で許可なく絵を描く行為」そのものではなく、「それによって得られる『体験』」 だというわけだ。

あわせて読みたい

【驚異】『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』って書名通りの本。異端ロックバンドの”稼ぎ方”

日本ではあまり知られていないが、熱狂的なファンを持つロックバンド「グレイトフル・デッド」。彼らは50年も前から、現代では当たり前となった手法を続け、今でも年間5000万ドルを稼いでいる。『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』で「ファンからの愛され方」を学ぶ

そしてさらに言えば、「違法性を内在している」というグラフィティの性質は、「違法だからこそスリリングなのである」みたいな感覚に繋がっていく 。つまりこの点も「『体験』を得るための必要な要素 」と言っていいだろう。

ではここで改めて、「街中で許可なく絵を描く行為を取り締まるルール」が撤廃された世界について考えてみよう 。この場合、「スリリングさ」という要素が失われるので、「グラフィティ」は無くなる だろう。しかしだからと言って、「単なる落描き行為」まで無くなるわけではない はずだ。スリルとは無関係に、「イライラして衝動的にやった」とか、あるいは「その家の持ち主に恨みがあって復讐のためにやった」みたいな行為は常に存在し得る 。そして「街中で許可なく絵を描く行為を取り締まるルール」が撤廃された場合には、これらの行為はむしろ増加する はずだろう。

つまり、「『街中で許可なく絵を描く行為を取り締まるルール』を無くせば確かに『グラフィティ』も無くなるが、同時に『単なる落描き行為』が増え、ルール撤廃以前よりも景観・治安ともに悪化するのではないか 」というのが私の考えなのだ。

あわせて読みたい

【感想】是枝裕和映画『ベイビー・ブローカー』は、「赤ちゃんポスト」を起点に「正義とは何か」を描く

韓国に多数存在するという「赤ちゃんポスト」を題材にした是枝裕和監督映画『ベイビー・ブローカー』は、「正義とは何か」を問いかける。「中絶はOKで、捨てるのはNG」という判断は不合理だし、「最も弱い関係者が救われる」ことが「正義」だと私は思う

グラフィティは確かに“違法行為” なのだが、一方で、グラフィティにはグラフィティなりのルールが存在する 。「誰かが描いたグラフィティの上に自分の絵を重ねない 」などは分かりやすいだろうが、それ以外にも、「場所へのリスペクトを持つことが大事 」「正しい場所でやる必要がある 」など、かなり主観的なルールも存在する ようだ。まあ、グラフィティのルールそのものは重要ではないのだが、大事なのは、「『グラフィティ』は『単なる落描き行為』とはまったく異なる」という点 である。違法行為なのは確かだが、一定のルールに基づいて行われているわけで、「単なる落描き行為」と比べれば最低限の統制が取れている と言っていいだろう。

つまりまとめると、「『ルールの存在』によって『グラフィティというルール違反』も生まれるが、同時に、『単なる落描き行為という無法地帯』を制約することにも繋がっている 」というわけだ。こう考えると、「『グラフィティ』を無くすために『ルール』を撤廃する」という議論はちょっと筋違い だと感じるだろう。

今ここで書いた「単なる落描き行為」「無法地帯」に関する話は作中で指摘されることではなく、あくまでも私が勝手に考察したことにすぎない 。しかし、大きくは外していない感覚 があるし、割を的を射ているのではないかとさえ考えている。

あわせて読みたい

【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と

黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作

街は「みんなのもの」だろうか? それとも「誰のものでもない」のだろうか?

さてここまでの議論で、「『グラフィティ』には『違法行為である』という前提が内在するが、その排除のために『ルールの撤廃』を行えば、『グラフィティ』以上に質の悪い『単なる落描き行為』が蔓延ることになる」という可能性 について理解してもらえたと思う。そしてこのように考えれば、「『グラフィティ』を許容する方がまだマシではないか」という結論に行き着いても全然不思議ではない はずだ。

ブラジルの国民がこのように考えているのかどうかについては、作中で言及されたわけではないので分からないが、いずれにせよブラジルでは、グラフィティは市民から受け入れられている という。もちろん全市民が許容しているわけではないし、違法行為であることに変わりはないから、見つかれば逮捕もされる 。ただ、国全体の雰囲気としては、「グラフィティが存在すること」を容認するスタンスの方が強い ようなのだ。

あわせて読みたい

【革命】電子音楽誕生の陰に女性あり。楽器ではなく機械での作曲に挑んだ者たちを描く映画:『ショック…

現代では当たり前の「電子音楽」。その黎明期には、既存の音楽界から排除されていた女性が多く活躍した。1978年、パリに住む1人の女性が「電子音楽」の革命の扉をまさに開こうとしている、その1日を追う映画『ショック・ド・フューチャー』が描き出す「創作の熱狂」

そんなブラジルの様子を見ながら私は、「街は誰のもの?」という問いに対する考え方を少し改めた 。「市民からグラフィティが受け入れられている」というブラジルの状況を踏まえた上で私は、「ブラジルでは、『街はみんなのもの』と捉えられているのではないか 」と感じたのだ。いや、「考えを改めた」という表現は正しくない だろう。冒頭で書いた通り、私は映画を観る前の時点で「街はみんなのもの」と考えていた からだ。

あわせて読みたい

【実話】田舎暮らし失敗。映画『理想郷』が描く、めんどくさい人間関係が嫌がらせに発展した事件

実話を基にした映画『理想郷』は、「理想の田舎暮らし」が粉微塵に粉砕されていく過程を描く物語である。第一義的には当然、夫妻に嫌がらせを続ける兄弟が悪いのだが、しかしそのように捉えるだけでは何も変わらないだろう。双方の譲れない「価値観」が否応なしに正面衝突する状況で、一体何が「正解」となり得るだろうか?

考えを改めたのは「日本における認識」の方だ 。誰もがイメージ出来ると思うが、日本では「グラフィティ」はまず容認されない だろう。「汚いもの」「不快なもの」として扱われ、「早く消すべきだ」という話になるんじゃないか と思う。そして私は本作を観て、「そのように考える日本においては、『街はみんなのもの』という共通認識は存在しないのではないか 」と考えたのである。

では、日本において「街」はどのように捉えられているのか 。私はこの点について、「街は誰のものでもない 」と考えるに至った。

「みんなのもの」と「誰のものでもない」は、似ているようで大きく違う と私は思う。「みんなのもの」と捉える場合には、「みんなのものなんだから、誰が何をしても自由だよね」という発想になる だろうし、だからこそ「グラフィティ」が受け入れられる余地が出てくる とも言える。しかし「誰のものでもない」の場合は、「誰のものでもないんだから、好き勝手やるなよ」みたいに「制約」の方向に話が進みがち だろう。このような違いが「グラフィティ」の許容度にも関係しているはずだし、さらに「公共」をどう捉えるのかの差にも繋がっている のだと思う。

どちらの認識の方が良いみたいな話では決してないのだが、このような差が存在することは理解しておいてもいいだろう 。日本でも度々、「公園で遊ぶ子どもの声がうるさい」など、「公共空間」と「個人」との関係性の中でトラブル が発生したりする。そしてそのような場合に、「日本人同士でも『公共の捉え方』に差がある」と認識させられる ことが多いのではないかと思う。また本作についてはとにかく、「『街は誰のもの?』という問いを発見したこと」自体がとても大事なこと だと言えるだろうし、このような形で「公共」について問う意義はとても大きい と感じた。

あわせて読みたい

【正義】マイノリティはどう生き、どう扱われるべきかを描く映画。「ルールを守る」だけが正解か?:映…

社会的弱者が闘争の末に権利を勝ち取ってきた歴史を知った上で私は、闘わずとも権利が認められるべきだと思っている。そして、そういう社会でない以上、「正義のためにルールを破るしかない」状況もある。映画『パブリック』から、ルールと正義のバランスを考える

何故グラフィティを続けているのか

さて、「公共」に関する話はこれぐらいにして、ここからは「ブラジルのグラフィテイロたちが何故グラフィティを続けているのか」というその「動機」について触れていきたい と思う。この話もまた、とても興味深い ものだった。

作中には、様々なグラフィテイロたちが、各々自分なりの「動機」について口にする場面 がある。いくつか抜き出してみよう。

存在したかったんだ。この街に存在したかったんだ。目に見えるようにね。

あわせて読みたい

【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…

映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う

グラフィティが助けてくれるんだ。人と関わることに。社会と関わることに。

マニフェストなんだと思うよ。必要に迫られて生まれたんだ。

色を与え、動きを作り、その場に命を与える。

彼らは当然、自分のしている行為が「違法」だと認識している 。しかし同時に、「自身の行為が、その場所や街全体に対して『プラスの何かを与える』ことに繋がっている」とも考えている というわけだ。そして、「そう認識できることこそが、社会と関わっていく上で大事」だと思っている のである。

あわせて読みたい

【異様】西成のあいりん地区を舞台にした映画『解放区』は、リアルとフェイクの境界が歪んでいる

ドキュメンタリー映画だと思って観に行った『解放区』は、実際にはフィクションだったが、大阪市・西成区を舞台にしていることも相まって、ドキュメンタリー感がとても強い。作品から放たれる「異様さ」が凄まじく、「自分は何を観せられているんだろう」という感覚に襲われた

グラフィティが盛んなのは、貧しい人たちが住む街 であることが多いという。日本以上に格差が激しいブラジル では、貧富の差から生まれるありとあらゆる問題が、最終的に「スラム」と呼ばれる街に集まってしまう のだ。そしてグラフィティには、「そんな街で生きなければならない鬱憤や退屈さを、カラフルな絵を描くことで吹き飛ばそうとしている 」という分かりやすい側面もあるし、あるいは「貢献」という観点から彼らの行動を読み解く ことだって出来るだろう。

というのも、ブラジルではなんと今、行政などから依頼を受け、報酬をもらって街中に絵を描く「プロジェクト」と呼ばれる仕事が増えている というのである。もちろんこれは「合法」 であり、ここまででさんざん説明してきた通り、「合法」であるが故にこれは「グラフィティ」ではない 。そのため、「プロジェクト」という別の名前で呼ばれているわけだが、やっていることは「グラフィティ」と同じ だ。つまり、これまでは違法な行為でしかなかったことが行政から認められ、仕事としてお金を得られる までになっているのである。このような状況を作り出したという事実は、「街への『貢献』 」と呼んでいいだろうと思う。

あわせて読みたい

【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…

実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる

今では、このような「プロジェクト」に関わることが、グラフィテイロたちにとって一種の「成り上がり」 とさえ受け取られているという。作中では、ろう者でもあるグラフィテイロが、まさに「プロジェクト」に取り組んでいるシーン が映し出されるのだが、その中で彼はこんな風に語っていた。

自分のような貧乏で取り残された者でも未来があるって教えてくれた。

どれだけ貧乏な生まれでも、才能があればスプレー缶だけでのし上がれる状況 になっているのである。この点については、後半で扱われるスケボーに関しても同様だろうが、いずれにしても「貧しさから脱する機会」と捉えられている というわけだ。

あわせて読みたい

【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…

「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる

本作では、さらに印象的な事例 も扱われている。なんと、「治安が悪かった地域が、グラフィティによって観光地に昇格した 」というのだ。

「ペコ・ド・バットマン」と呼ばれる地区 は、数年前まで街灯が無く夜は真っ暗、治安も非常に悪く、「近づいてはいけない」とされる場所 だった。しかしこの地区の外壁をグラフィティで埋め尽くしたことによって、今では世界中から人が訪れる観光地になっている という。土日ともなれば凄まじい数の観光客が押し寄せる大人気スポットに生まれ変わった のだ。ちなみに、この地区を生まれ変わらせたグラフィテイロの1人は日本人 である。

ブラジルにおいてももちろん、グラフィティが常に良いものと受け取られているわけではない 。しかし間違いなく、日本での捉えられ方とは大きく違っており、既に「アンダーグラウンドなもの」という印象は無い のだそうだ。日本ではなかなか発展しなさそうなカルチャー だと感じたので、そういう意味でもとても興味深かった。

あわせて読みたい

【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…

映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか

私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう

作中で監督はグラフィテイロたちに、

ストリート、あるいはグラフィティから学んだことは何ですか?

という質問をぶつけていく。その中で最も興味深かった回答が「手放すこと」 である。どういうことか。

あわせて読みたい

【思考】森博嗣のおすすめエッセイ。「どう生きるかべきか」「生き方が分からない」と悩む人に勧めたい…

エッセイも多数出版している説家・森博嗣が、読者からの悩み相談を受けて執筆した『自分探しと楽しさについて』は、生きていく上で囚われてしまう漠然とした悩みを解消する力を持っている。どう生きるべきか悩んでしまう若者に特に読んでもらいたい1冊

グラフィティは無許可で描いているものなので、住民に塗り潰されることもあるだろうし、火事で消えてしまったりもするかもしれない 。ストリートではどんなことでも起こり得る。だからこそ彼らはグラフィティのことを、「描いている間だけは自分のもの」だが、「描き終わった瞬間から自分のものではなく『ストリートのもの』になる」という風に考えている のだそうだ。

あわせて読みたい

【狂気】映画『ニューオーダー』の衝撃。法という秩序を混沌で駆逐する”悪”に圧倒されっ放しの86分

映画『ニューオーダー』は、理解不能でノンストップな展開に誘われる問題作だ。「貧富の差」や「法の支配」など「現実に存在する秩序」がひっくり返され、対極に振り切った「新秩序」に乗っ取られた世界をリアルに描き出すことで、私たちが今進んでいる道筋に警鐘を鳴らす作品になっている

そのように語った人物は、「そもそも所有という概念を信じていない 」とも口にしていた。また、

壁の内側は誰かのものだろう。しかし、壁は誰のものでもない。

みたいなことも言っており、このような主張もまた、価値観の様々な表出という感じでとても興味深い と言えるだろう。

あわせて読みたい

【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…

仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います

このように、自分がこれまで想像したこともないような価値観が浮かび上がり、さらに「公共」について改めて深く考えさせられもする、実に興味深い作品 だった。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…

「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【現実】「食」が危ない!映画『フード・インク ポスト・コロナ』が描く、大企業が操る食べ物の罠

映画『フード・インク ポスト・コロナ』は、主にアメリカの事例を取り上げながら、「私たちが直面している『食』はかなり危険な状態にある」と警告する作品だ。「アメリカ人の摂取カロリーの58%を占める」と言われる「超加工食品」の研究はダイエット的な意味でも興味深いし、寡占企業による様々な弊害は私たちにも関係してくるだろう

あわせて読みたい

金沢&富山のアート旅!「21世紀美術館」だけじゃない激アツなおすすめ美術館巡りをご提案

金沢・富山を巡るアート旅に出かけてきました!メインの目的は「21世紀美術館」でしたが、それ以上に「ASTER Curator Museum」「LIP BAR」「KAMU kanazawa」などがとにかく素晴らしかったです。アートや美術のことはド素人ですが、超個人的主観で「金沢・富山で触れられるアートの良さ」について書いた旅行記となります

あわせて読みたい

【感想】高倍率のやばい藝大入試に挑む映画『ブルーピリオド』は「生きてる実感の無さ」をぶち壊す(監…

映画『ブルーピリオド』は、大学入試で最高倍率とも言われる200倍の試験に挑む高校生たちの物語。東京藝術大学絵画科という果てしない最難関に、高校2年生から突然挑戦すると決めた矢口八虎を中心に、「『好き』に囚われた者たち」の果てしない情熱と葛藤を描き出す。絵を描くシーンを吹き替えなしで行った役者の演技にも注目だ

あわせて読みたい

【面白い】映画『ラストマイル』は、物流問題をベースに「起こり得るリアル」をポップに突きつける(監…

映画『ラストマイル』は、「物流」という「ネット社会では誰にでも関係し得る社会問題」に斬り込みながら、実に軽妙でポップな雰囲気で展開されるエンタメ作品である。『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界で展開される「シェアード・ユニバース」も話題で、様々な人の関心を広く喚起する作品と言えるだろう

あわせて読みたい

【あらすじ】杉咲花と安田顕が圧巻!映画『朽ちないサクラ』(原廣利)は「正義の難しさ」を描く(原作…

柚月裕子の同名小説を原作とした映画『朽ちないサクラ』は、とにかく杉咲花と安田顕の演技に圧倒されてしまった作品だ。「トロッコ問題」を連想させる非常に難しい状況を提示することで「正義の難しさ」を描き出す展開も素晴らしいし、主人公・森口泉を演じた杉咲花の「絶望を静かに体現する演技」も見事だった

あわせて読みたい

【正義?】FBIが警告した映画『HOW TO BLOW UP』は環境活動家の実力行使をリアルに描き出す

映画『HOW TO BLOW UP』は、「テロを助長する」としてFBIが警告を発したことでも話題になったが、最後まで観てみると、エンタメ作品として実に見事で、とにかく脚本が優れた作品だった。「環境アクティビストが、石油パイプラインを爆破する」というシンプルな物語が、見事な脚本・演出によって魅力的に仕上がっている

あわせて読みたい

【感想】映画『ルックバック』の衝撃。創作における衝動・葛藤・苦悩が鮮やかに詰め込まれた傑作(原作…

アニメ映画『ルックバック』は、たった58分の、しかもセリフも動きも相当に抑制された「静」の映画とは思えない深い感動をもたらす作品だった。漫画を描くことに情熱を燃やす2人の小学生が出会ったことで駆動する物語は、「『創作』に限らず、何かに全力で立ち向かったことがあるすべての人」の心を突き刺していくはずだ

あわせて読みたい

【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…

映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた

あわせて読みたい

【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…

映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった

あわせて読みたい

【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件

映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品

あわせて読みたい

【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…

映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です

あわせて読みたい

【実話】田舎暮らし失敗。映画『理想郷』が描く、めんどくさい人間関係が嫌がらせに発展した事件

実話を基にした映画『理想郷』は、「理想の田舎暮らし」が粉微塵に粉砕されていく過程を描く物語である。第一義的には当然、夫妻に嫌がらせを続ける兄弟が悪いのだが、しかしそのように捉えるだけでは何も変わらないだろう。双方の譲れない「価値観」が否応なしに正面衝突する状況で、一体何が「正解」となり得るだろうか?

あわせて読みたい

【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…

映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった

あわせて読みたい

【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…

仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います

あわせて読みたい

【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…

映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う

あわせて読みたい

【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する

映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である

あわせて読みたい

【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…

実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる

あわせて読みたい

【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘

映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく

あわせて読みたい

【狂気】映画『ニューオーダー』の衝撃。法という秩序を混沌で駆逐する”悪”に圧倒されっ放しの86分

映画『ニューオーダー』は、理解不能でノンストップな展開に誘われる問題作だ。「貧富の差」や「法の支配」など「現実に存在する秩序」がひっくり返され、対極に振り切った「新秩序」に乗っ取られた世界をリアルに描き出すことで、私たちが今進んでいる道筋に警鐘を鳴らす作品になっている

あわせて読みたい

【未知】コーダに密着した映画『私だけ聴こえる』は、ろう者と聴者の狭間で居場所がない苦悩を映し出す

あなたは「コーダ」と呼ばれる存在を知っているだろうか?「耳の聴こえない親を持つ、耳が聴こえる子ども」のことであり、映画『私だけ聴こえる』は、まさにそんなコーダが置かれた状況を描くドキュメンタリー映画だ。自身は障害者ではないのに大変な苦労を強いられている現状が理解できる作品

あわせて読みたい

【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか

私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう

あわせて読みたい

【抵抗】若者よ、映画『これは君の闘争だ』を見ろ!学校閉鎖に反対する学生運動がブラジルの闇を照らす

映画『これは君の闘争だ』で描かれるのは、厳しい状況に置かれた貧困層の学生たちによる公権力との闘いだ。「貧困層ばかりが通う」とされる公立校が大幅に再編されることを知った学生が高校を占拠して立て籠もる決断に至った背景を、ドキュメンタリー映画とは思えないナレーションで描く異色作

あわせて読みたい

【衝撃】「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』は、「義務教育」の概念を破壊する…

驚きの教育方針を有する私立小学校「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』と、「日本の教育にはほとんどルールが無い」ことを示す特徴的な公立校を取り上げる映画『夢見る公立校長先生』を観ると、教育に対する印象が変わる。「改革を妨げる保護者」にならないためにも観るべき作品だ

あわせて読みたい

【改革】改修期間中の国立西洋美術館の裏側と日本の美術展の現実を映すドキュメンタリー映画:『わたし…

「コロナ禍」という絶妙すぎるタイミングで改修工事を行った国立西洋美術館の、普段見ることが出来ない「裏側」が映し出される映画『わたしたちの国立西洋美術館』は、「日本の美術展」の問題点を炙り出しつつ、「『好き』を仕事にした者たち」の楽しそうな雰囲気がとても魅力的に映るドキュメンタリー

あわせて読みたい

【倫理】報道の自由度に関わる「放送法の解釈変更」問題をわかりやすく説明(撤回の真相についても):…

安倍政権下で突然発表された「放送法の解釈変更」が、2023年3月17日に正式に”撤回された”という事実をご存知だろうか?映画『テレビ、沈黙。 放送不可能。Ⅱ』は、その「撤回」に尽力した小西洋之議員に田原総一朗がインタビューする作品だ。多くの人が知るべき事実である

あわせて読みたい

【真実】田原総一朗✕小泉純一郎!福島原発事故後を生きる我々が知るべき自然エネルギーの可能性:映画『…

田原総一朗が元総理・小泉純一郎にタブー無しで斬り込む映画『放送不可能。「原発、全部ウソだった」』は、「原発推進派だった自分は間違っていたし、騙されていた」と語る小泉純一郎の姿勢が印象的だった。脱原発に舵を切った小泉純一郎が、原発政策のウソに斬り込み、再生可能エネルギーの未来を語る

あわせて読みたい

【信念】映画『ハマのドン』の主人公、横浜港の顔役・藤木幸夫は、91歳ながら「伝わる言葉」を操る

横浜港を取り仕切る藤木幸夫を追うドキュメンタリー映画『ハマのドン』は、盟友・菅義偉と対立してでもIR進出を防ごうとする91歳の決意が映し出される作品だ。高齢かつほとんど政治家のような立ち位置でありながら、「伝わる言葉」を発する非常に稀有な人物であり、とても興味深かった

あわせて読みたい

【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…

稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる

あわせて読みたい

【爆笑】ダースレイダー✕プチ鹿島が大暴れ!映画『センキョナンデス』流、選挙の楽しみ方と選び方

東大中退ラッパー・ダースレイダーと新聞14紙購読の時事芸人・プチ鹿島が、選挙戦を縦横無尽に駆け回る様を映し出す映画『劇場版 センキョナンデス』は、なかなか関わろうとは思えない「選挙」の捉え方が変わる作品だ。「フェスのように選挙を楽しめばいい」というスタンスが明快な爆笑作

あわせて読みたい

【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…

「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか

あわせて読みたい

【実話】「更生」とは何かを考えさせられる、演劇『ゴドーを待ちながら』を組み込んだ映画『アプローズ…

売れない舞台役者が、刑務所内で囚人に戯曲『ゴドーを待ちながら』の演技指導を行う映画『アプローズ、アプローズ!』は、その衝撃的なラストが実に印象的だ。しかもこのラストの展開は、実話を基にしている。喝采(アプローズ)を浴びる囚人たちの姿から、「更生」についても考えさせられる作品

あわせて読みたい

【異常】韓国衝撃の実話を映画化。『空気殺人』が描く、加湿器の恐怖と解決に至るまでの超ウルトラC

2011年に韓国で実際に起こった「加湿器殺菌剤による殺人事件」をモデルにした映画『空気殺人』は、金儲け主義の醜悪さが詰まった作品だ。国がその安全を保証し、17年間も販売され続けた国民的ブランドは、「水俣病」にも匹敵する凄まじい健康被害をもたらした

あわせて読みたい

【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…

「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う

あわせて読みたい

【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…

「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか

あわせて読みたい

【誠実】映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』で長期密着した政治家・小川淳也の情熱と信念が凄まじい

政治家・小川淳也に17年間も長期密着した映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』は、誠実であるが故に大成できない1人の悩める政治家のありのままが描かれる。サラリーマン家庭から政治家を目指し、未来の日本を健全にするために奮闘する男の信念と情熱が詰まった1本

あわせて読みたい

【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画

1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品

あわせて読みたい

【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す

タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる

あわせて読みたい

【挑戦】手足の指を失いながら、今なお挑戦し続ける世界的クライマー山野井泰史の”現在”を描く映画:『…

世界的クライマーとして知られる山野井泰史。手足の指を10本も失いながら、未だに世界のトップをひた走る男の「伝説的偉業」と「現在」を映し出すドキュメンタリー映画『人生クライマー』には、小学生の頃から山のことしか考えてこなかった男のヤバい人生が凝縮されている

あわせて読みたい

【働く】給料が上がらない、上げる方法を知りたい人は木暮太一のこの本を。『資本論』が意外と役に立つ…

「仕事で成果を出しても給料が上がるわけではない」と聞いて、あなたはどう感じるだろうか?これは、マルクスの『資本論』における「使用価値」と「価値」の違いを踏まえた主張である。木暮太一『人生格差はこれで決まる 働き方の損益分岐点』から「目指すべき働き方」を学ぶ

あわせて読みたい

【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作

大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい

あわせて読みたい

【狂気】アメリカの衝撃の実態。民営刑務所に刑務官として潜入した著者のレポートは国をも動かした:『…

アメリカには「民営刑務所」が存在する。取材のためにその1つに刑務官として潜入した著者が記した『アメリカン・プリズン』は信じがたい描写に溢れた1冊だ。あまりに非人道的な行いがまかり通る狂気の世界と、「民営刑務所」が誕生した歴史的背景を描き出すノンフィクション

あわせて読みたい

【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…

「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る

あわせて読みたい

【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ

江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品

あわせて読みたい

【扇動】人生うまくいかないと感じる時に読みたい瀧本哲史の本。「未来をどう生きる?」と問われる1冊:…

瀧本哲史は非常に優れたアジテーターであり、『2020年6月30日にまたここで会おう』もまさにそんな1冊。「少数のカリスマ」ではなく「多数の『小さなリーダー』」によって社会が変革されるべきだ、誰にだってやれることはある、と若者を焚きつける、熱量満載の作品

あわせて読みたい

【組織】意思決定もクリエイティブも「問う力」が不可欠だ。MIT教授がCEOから学んだ秘訣とは?:『問い…

組織マネジメントにおいては「問うこと」が最も重要だと、『問いこそが答えだ!』は主張する。MIT教授が多くのCEOから直接話を聞いて学んだ、「『問う環境』を実現するための『心理的安全性の確保』の重要性」とその実践の手法について、実例満載で説明する1冊

あわせて読みたい

【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える

かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である

あわせて読みたい

【貢献】社会問題を解決する2人の「社会起業家」の生き方。「豊かさ」「生きがい」に必要なものは?:『…

「ヤクの毛」を使ったファッションブランド「SHOKAY」を立ち上げ、チベットの遊牧民と中国・崇明島に住む女性の貧困問題を解決した2人の若き社会起業家の奮闘を描く『世界を変えるオシゴト』は、「仕事の意義」や「『お金』だけではない人生の豊かさ」について考えさせてくれる

あわせて読みたい

【生き方】改めて『いま、地方で生きるということ』を考える。「どこで生きる」は「どう生きる」に直結する

東日本大震災やコロナ禍などの”激変”を経る度に、「どう生きるべきか」と考える機会が増えるのではないだろうか。『いま、地方で生きるということ』は、「どこででも生きていける」というスタンスを軸に、「地方」での著者自身の生活を踏まえつつ、「人生」や「生活」への思考を促す

あわせて読みたい

【危機】災害時、「普通の人々」は冷静に、「エリート」はパニックになる。イメージを覆す災害学の知見…

地震やテロなどの大災害において、人々がどう行動するのかを研究する「災害学」。その知見が詰まった『災害ユートピア』は、ステレオタイプなイメージを一変させてくれる。有事の際には市民ではなくエリートこそが暴走する。そしてさらに、災害は様々な社会的な変化も促しもする

あわせて読みたい

【人生】仕事がつまらない人へ、自由な働き方・生き方のための「月3万円しか稼げないビジネス」指南:『…

SDGsが広がる世界で、「生活スタイルを変えなければならない」と理解していても、それをどう実践すべきかはなかなか難しいところでしょう。『月3万円ビジネス』で、「『仕事』と『生活』を密着させ、『お金・エネルギーの消費を抑える過程を楽しむ』」生き方を知る

あわせて読みたい

【斬新】ホームレスの家を「0円ハウス」と捉える坂口恭平の発想と視点に衝撃。日常の見え方が一変する:…

早稲田大学建築学科在籍中から「建築物の設計」に興味を持てなかった坂口恭平が、「ホームレスの家」に着目した『TOKYO 0円ハウス0円生活』には、「家」に対する考え方を一変させる視点が満載。「家に生活を合わせる」ではなく、「生活に家を合わせる」という発想の転換が見事

あわせて読みたい

【変革】「ビジネスより自由のために交渉力を」と語る瀧本哲史の”自己啓発”本に「交渉のコツ」を学ぶ:…

急逝してしまった瀧本哲史は、「交渉力」を伝授する『武器としての交渉思考』を通じて、「若者よ、立ち上がれ!」と促している。「同質性のタコツボ」から抜け出し、「異質な人」と「秘密結社」を作り、世の中に対する「不満」を「変革」へと向かわせる、その勇気と力を本書から感じてほしい

あわせて読みたい

【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…

原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す

あわせて読みたい

【抽象】「思考力がない」と嘆く人に。研究者で小説家の森博嗣が語る「客観的に考える」ために大事なこ…

世の中にはあまりに「具体的な情報」が溢れているために、「客観的、抽象的な思考」をする機会が少ない。そんな時代に、いかに思考力を育てていくべきか。森博嗣が『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』を通じて伝える「情報との接し方」「頭の使い方」

あわせて読みたい

【衝撃】『ゆきゆきて、神軍』はとんでもないドキュメンタリー映画だ。虚実が果てしなく入り混じる傑作

奥崎謙三という元兵士のアナーキストに密着する『ゆきゆきて、神軍』。ドキュメンタリー映画の名作として名前だけは知っていたが、まさかこんなとんでもない映画だったとはと驚かされた。トークショーで監督が「自分の意向を無視した編集だった」と語っていたのも印象的

あわせて読みたい

【悲哀】2度の東京オリンピックに翻弄された都営アパートから「公共の利益」と「個人の権利」を考える:…

1964年の東京オリンピックを機に建設された「都営霞ケ丘アパート」は、東京オリンピック2020を理由に解体が決まり、長年住み続けた高齢の住民に退去が告げられた。「公共の利益」と「個人の権利」の狭間で翻弄される人々の姿を淡々と映し出し、静かに「社会の在り方」を問う映画

あわせて読みたい

【民主主義】占領下の沖縄での衝撃の実話「サンマ裁判」で、魚売りのおばぁの訴えがアメリカをひっかき…

戦後の沖縄で、魚売りのおばぁが起こした「サンマ裁判」は、様々な人が絡む大きな流れを生み出し、最終的に沖縄返還のきっかけともなった。そんな「サンマ裁判」を描く映画『サンマデモクラシー』から、民主主義のあり方と、今も沖縄に残り続ける問題について考える

あわせて読みたい

【残念】日本の「難民受け入れ」の現実に衝撃。こんな「恥ずべき国」に生きているのだと絶望させられる…

日本の「難民認定率」が他の先進国と比べて異常に低いことは知っていた。しかし、日本の「難民」を取り巻く実状がこれほど酷いものだとはまったく知らなかった。日本で育った2人のクルド人難民に焦点を当てる映画『東京クルド』から、日本に住む「難民」の現実を知る

あわせて読みたい

【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:…

グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る

あわせて読みたい

【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…

Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた

あわせて読みたい

【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…

東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった

あわせて読みたい

【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…

なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ

あわせて読みたい

【知】内田樹が教育・政治を語る。「未来の自分」を「別人」と捉える「サル化した思考」が生む現実:『…

「朝三暮四」の故事成語を意識した「サル化」というキーワードは、現代性を映し出す「愚かさ」を象徴していると思う。内田樹『サル化する世界』から、日本の教育・政治の現状及び問題点をシンプルに把握し、現代社会を捉えるための新しい視点や価値観を学ぶ

あわせて読みたい

【協働】日本の未来は福井から。地方だからこその「問題意識の共有」が、社会変革を成し遂げる強み:『…

コンパクトシティの先進地域・富山市や、起業家精神が醸成される鯖江市など、富山・福井の「変革」から日本の未来を照射する『福井モデル 未来は地方から始まる』は、決して「地方改革」だけの内容ではない。「危機意識の共有」があらゆる問題解決に重要だと認識できる1冊

あわせて読みたい

【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…

「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る

あわせて読みたい

【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…

「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる

あわせて読みたい

【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…

名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強

あわせて読みたい

【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う

「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた

あわせて読みたい

【思考】「”考える”とはどういうことか」を”考える”のは難しい。だからこの1冊をガイドに”考えて”みよう…

私たちは普段、当たり前のように「考える」ことをしている。しかし、それがどんな行為で、どのように行っているのかを、きちんと捉えて説明することは難しい。「はじめて考えるときのように」は、横書き・イラスト付きの平易な文章で、「考えるという行為」の本質に迫り、上達のために必要な要素を伝える

あわせて読みたい

【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…

NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る

あわせて読みたい

【権威】心理学の衝撃実験をテレビ番組の収録で実践。「自分は残虐ではない」と思う人ほど知るべき:『…

フランスのテレビ局が行った「現代版ミルグラム実験」の詳細が語られる『死のテレビ実験 人はそこまで服従するのか』は、「権威」を感じる対象から命じられれば誰もが残虐な行為をしてしまい得ることを示す。全人類必読の「過ちを事前に回避する」ための知見を学ぶ

あわせて読みたい

【逸脱】「人生良いことない」と感じるのは、「どう生きたら幸せか」を考えていないからでは?:『独立…

「常識的な捉え方」から逸脱し、世の中をまったく異なる視点から見る坂口恭平は、「より生きやすい社会にしたい」という強い思いから走り続ける。「どう生きたいか」から人生を考え直すスタンスと、「やりたいことをやるべきじゃない理由」を『独立国家のつくりかた』から学ぶ

あわせて読みたい

【貢献】働く上で大切にしたいことは結局「人」。海士町(離島)で持続可能な社会を目指す若者の挑戦:…

過疎地域を「日本の未来の課題の最前線」と捉え、島根県の離島である「海士町」に移住した2人の若者の『僕たちは島で、未来を見ることにした』から、「これからの未来をどう生きたいか」で仕事を捉える思考と、「持続可能な社会」の実現のためのチャレンジを知る

あわせて読みたい

【逸脱】「仕事を辞めたい」という気持ちは抑えちゃダメ。アウェイな土俵で闘っても負けるだけだ:『ニ…

京都大学卒「日本一有名なニート」であるpha氏の『ニートの歩き方 お金がなくても楽しくクラスためのインターネット活用法』は、常識や当たり前に囚われず、「無理なものは無理」という自分の肌感覚に沿って生きていくことの重要性と、そのための考え方が満載の1冊

あわせて読みたい

【正義】マイノリティはどう生き、どう扱われるべきかを描く映画。「ルールを守る」だけが正解か?:映…

社会的弱者が闘争の末に権利を勝ち取ってきた歴史を知った上で私は、闘わずとも権利が認められるべきだと思っている。そして、そういう社会でない以上、「正義のためにルールを破るしかない」状況もある。映画『パブリック』から、ルールと正義のバランスを考える

あわせて読みたい

【勇敢】後悔しない生き方のために”間違い”を犯せるか?法に背いてでも正義を貫いた女性の生き様:映画…

国の諜報機関の職員でありながら、「イラク戦争を正当化する」という巨大な策略を知り、守秘義務違反をおかしてまで真実を明らかにしようとした実在の女性を描く映画『オフィシャル・シークレット』から、「法を守る」こと以上に重要な生き方の指針を学ぶ

あわせて読みたい

【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…

「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える

あわせて読みたい

【課題】原子力発電の廃棄物はどこに捨てる?世界各国、全人類が直面する「核のゴミ」の現状:映画『地…

我々の日常生活は、原発が生み出す電気によって成り立っているが、核廃棄物の最終処分場は世界中で未だにどの国も決められていないのが現状だ。映画『地球で最も安全な場所を探して』をベースに、「核のゴミ」の問題の歴史と、それに立ち向かう人々の奮闘を知る

あわせて読みたい

【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像

1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ

あわせて読みたい

【称賛?】日本社会は終わっているのか?日本在住20年以上のフランス人が本国との比較で日本を評価:『…

日本に住んでいると、日本の社会や政治に不満を抱くことも多い。しかし、日本在住20年以上の『理不尽な国ニッポン』のフランス人著者は、フランスと比べて日本は上手くやっていると語る。宗教や個人ではなく、唯一「社会」だけが善悪を決められる日本の特異性について書く

あわせて読みたい

【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…

一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う

あわせて読みたい

【情報】日本の社会問題を”祈り”で捉える。市場原理の外にあるべき”歩哨”たる裁き・教育・医療:『日本…

「霊性」というテーマは馴染みが薄いし、胡散臭ささえある。しかし『日本霊性論』では、「霊性とは、人間社会が集団を存続させるために生み出した機能」であると主張する。裁き・教育・医療の変化が鈍い真っ当な理由と、情報感度の薄れた現代人が引き起こす問題を語る

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

多様性・ダイバーシティ【本・映画の感想】 | ルシルナ

私は、子どもの頃から周囲と馴染めなかったり、当たり前の感覚に違和感を覚えることが多かったこともあり、ダイバーシティが社会環境に実装されることを常に望んでいます。…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント