目次

はじめに

この記事で取り上げる本

NHK出版

¥1,650 (2022/01/19 22:29時点 | Amazon調べ)

ポチップ

この本をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

生命が存在できないはずの地球に生命が存在できているのは、そこに生命が存在しているからである 「地球を冷涼に保つ」という共通目的がある以上、AIが人類を滅ぼすことはない 知的生命体は地球でしか誕生しなかった 帯に落合陽一がコメントを寄せていなかったら手に取らなかった作品だが、刺激的な内容で、読めて良かった

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

あわせて読みたい

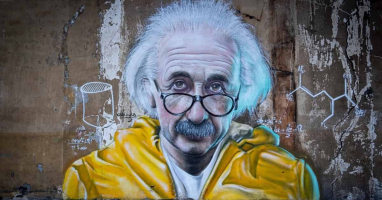

Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…

Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。

正直「物凄く胡散臭い」と感じた、『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』で説明される「ガイア理論」は、AIや地球外生命体の話にも繋がる超面白い話だった

とにかく本書『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』からは「胡散臭さ」しか感じられなかった

あわせて読みたい

【能力】激変する未来で「必要とされる人」になるためのスキルや考え方を落合陽一に学ぶ:『働き方5.0』

AIが台頭する未来で生き残るのは難しい……。落合陽一『働き方5.0~これからの世界をつくる仲間たちへ~』はそう思わされる一冊で、本書は正直、未来を前向きに諦めるために読んでもいい。未来を担う若者に何を教え、どう教育すべきかの参考にもなる一冊。

本書を手にとった理由は、帯のコメントを落合陽一が書いていたからだ。というか正直、落合陽一のコメントがなかったら絶対に読まなかった と言っていい。

落合陽一のコメントを除くと、帯にはこんな風に書かれている 。

<超知能>が地球を更新する

あわせて読みたい

【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…

「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか

100歳の大家が放つ、衝撃の未来像。従来の生命感を覆す「ポスト・ガイア理論」!

なかなかの胡散臭さではないだろうか 。正直、何の本だかさっぱり分からないし、『ノヴァセン』というタイトルも、この固有名詞を知らなければなんの情報も与えてくれない。

そして、中身も負けず劣らず胡散臭い のだ。日本語版解説を書いている佐倉統氏は、本書のテーマである「ガイア理論」をこんな風に要約している。

あわせて読みたい

【不思議】森達也が「オカルト」に挑む本。「科学では説明できない現象はある」と否定も肯定もしない姿…

肯定派でも否定派でもない森達也が、「オカルト的なもの」に挑むノンフィクション『オカルト』。「現象を解釈する」ことよりも、「現象を記録する」こと点に注力し、「そのほとんどは勘違いや見間違いだが、本当に説明のつかない現象も存在する」というスタンスで追いかける姿勢が良い

地球はひとつの巨大な自己調整システムであり、すなわち生命体のようなものだ

とても科学者の主張とは思えないだろう 。本書に序文を寄せているブライアン・アップルヤードは、「著者が語るガイア理論を理解できなかった 」と書いている。著者も、自身が提唱した「ガイア理論」について、

英語圏の地球科学や生命科学の専門家たちのほとんどに受け入れられなかったのは事実

と書いているほどだ。まあそうだろう。ちょっとまともな主張とは思えない 。

あわせて読みたい

【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…

「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える

普通に考えれば相手にされるとは思えない理論のはずだが、「ガイア理論」は無視されずに済んだ。というのもこの著者、とんでもない経歴の持ち主 なのである。

本書の著者ジェームズ・ラヴロックは何者なのか?

本書には、著者の功績 を紹介するこんな文章がある。

英国王立教会フェローに選出された際、その理由として挙げられた彼の業績は呼吸器感染症に関する研究、空気滅菌、血液凝固、生細胞の凍結、人工授精、ガスクロマトグラフィーなど多岐にわたりました

あわせて読みたい

【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい

「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる

研究者として様々な賞や学位を授与されている し、気候科学や地球外生命体の研究など、扱う対象も幅広い。

そう、とにかく凄まじい功績を持つ偉大な科学者 であり、そんな科学者の主張だからこそ「ガイア理論」は無視されなかったのだ。現在では彼の発想は受け入れられているという 。

相当に著名な科学者なのだが、彼の凄まじい点は「研究による成果」だけに留まらない。その研究スタイルが、普通ではあり得ないものなのだ 。

あわせて読みたい

【天才】科学者とは思えないほど面白い逸話ばかりのファインマンは、一体どんな業績を残したのか?:『…

数々の面白エピソードで知られるファインマンの「科学者としての業績」を初めて網羅したと言われる一般書『ファインマンさんの流儀』をベースに、その独特の研究手法がもたらした様々な分野への間接的な貢献と、「ファインマン・ダイアグラム」の衝撃を理解する

それ以来わたしは、企業や政府機関からの依頼による仕事で得た収入と特許のロイヤリティによって生計を立ててきた

著者は、大学や研究所に所属しておらず、まったくの個人として研究を行っている 。研究資金もすべて個人で集めたり稼いだりする、一匹狼の科学者なのだ。

SNSやクラウドファンディングなどが発達している現代であれば、このようなスタイルの研究も成立するかもしれない。しかし、この記事のタイトルでも触れたように、この著者、御年なんと100歳である。執筆時点で99歳であり、本書は100歳の誕生日に合わせて出版されたのだ 。つまり、SNSもクラウドファンディングも、それこそインターネットも何もない時代から、個人で研究し続けている のである。

あわせて読みたい

【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…

どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る

その事実も凄まじいし、何よりも、99歳で本書を執筆したという点に驚かされてしまう 。解説の佐倉氏も、

著者名を知らずにこれが30代の新進気鋭の学者が書いたものだと言われたら、ぼくはなんの疑いもなく信じたと思う。

と書いているが、本当にその通りだ。100歳でもまだこれほど斬新な発想と思考を展開できるというのは、驚きでしかない 。

本書は、そんな超人的とも言える科学者が執筆した作品 なのである。

あわせて読みたい

【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…

20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る

「ガイア理論」が示す「自己調整システム」について

本書で著者は、AIについて非常に興味深い論考を展開させる のだが、それを理解するためにまず、「ガイア理論」の主張をざっと理解しておこう 。

先程「ガイア理論」について、「地球は巨大な自己調整システム」という要約を紹介したが、ここで出てくる「自己調整システム」について詳しく書いていこう 。これは、地球の表面温度に関係する話 である。

事実、これまでの35億年で太陽の熱の放射量は20パーセント増えた。これは地球の表面温度を50℃まで上げるのに相当する量で、そうなれば温室効果は上昇の一途をたどり、地球を不毛の地へと変えていたはずだ。だがそんなことは起こっていない。確かに温暖期があり氷河期があったものの、地球の表面全体の平均気温は現在の15℃から上下約5℃の変化しかなかったのだ。

あわせて読みたい

【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…

クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます

著者が言う「ガイア」というのは、ざっくり「地球」のことだと思えばいい。著者は要するに、「普通なら、太陽の熱を取り込んだ地球はもっと熱くなるはずなのに、地球の表面温度は大して変化していない 」と主張しているわけだ。そしてこのような仕組みのことを「自己調整システム」と呼んでいる。

では、この「自己調整システム」はどのように作動しているのだろうか。この点に関する著者の主張は非常に興味深い。なんと「自己調整システム」は、地球上に存在する「生命」のお陰で実現している 、というのだ。

本当のところ、地球環境は居住可能性を維持するために大規模な適応を行ってきた。太陽からの熱をコントロールしてきたのは、生命なのだ。もし地球から生命を一掃したら、あまりにも地球が熱くなりすぎて、もはや居住は不可能だろう。

つまり、「生命がいるお陰で、地球は熱くならずに済んでいる 」というわけである。

あわせて読みたい

【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…

生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る

さてここで、少しだけ別の話 をしよう。

宇宙科学の世界には、「ハビタブルゾーン」という概念 がある。これは、「生命が存在可能な宇宙の領域 」のことを指す。基本的には、「液体の水が天体表面に安定的に存在できる条件」から求められるそうだ。それは、恒星からの距離や惑星の質量、自転速度、自転軸の傾きなど様々な要素によって決まる。そして、もし地球外生命体が存在するならば、「ハビタブルゾーン」の条件を満たす領域に存在するはずだ、と考えられているという。

しかし著者は、この「ハビタブルゾーン」というアイデアには欠陥がある と主張する。

あわせて読みたい

【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?

言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊

そうした知的生命が人間とまったく同じこと、つまりハビタブルゾーンにある惑星を探しているとしよう。この地球外知的生命体は水星と金星は除外するだろう。明らかに太陽に近すぎるからだ。だが地球もまた、太陽に近すぎるとして除外されるだろう。火星こそが、唯一条件を満たす星だと結論づけるはずだ。

もし宇宙のどこか遠くに存在する知的生命体が、我々同様、「自分たち以外に知的生命体がいるとしたらどこにいる可能性があるだろう?」と宇宙を観察しているとする。この場合、その知的生命体は、「地球」も候補から外すに違いない 、というのだ。普通に考えれば、恒星(太陽)に近すぎて生命が存在できる環境ではないと判断するはず だと著者は語る。

「地球」は客観的にはそのような惑星だと判断される というわけだ。

あわせて読みたい

【到達】「ヒッグス粒子の発見」はなぜ大ニュースなのか?素粒子物理学の「標準模型」を易しく説明する…

「ヒッグス粒子の発見」はメディアでも大きく取り上げられたが、これが何故重要なのかを説明できる人はそう多くはないだろう。『強い力と弱い力 ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く』をベースに、謎めいた「弱い力」を説明する「自発的対称性の破れ」を学ぶ

しかし実際に我々は地球に生きている。そして、「ハビタブルゾーン」という考え方からすれば除外されて然るべき地球に生命が存在できるのは、「生命が存在するから」なのだ。地球上に生命が存在し熱を吸収しているからこそ、「ハビタブルゾーン」から外れる条件にあるはずの地球に生命が存在できるのである 。

頭が混乱しそうな結論だが、著者は「ガイア理論」という考え方を元に、このような帰結を導き出すのだ。

「AIと人類の争いは起こらない」と著者が考える理由

あわせて読みたい

【化石】聞き馴染みのない「分子生物学」を通じて、科学という学問の本質を更科功が分かりやすく伝える…

映画『ジュラシック・パーク』を観たことがある方なら、「コハクの化石に閉じ込められた蚊の血液から恐竜の遺伝子を取り出す」という設定にワクワクしたことだろう。『化石の分子生物学』とは、まさにそのような研究を指す。科学以外の分野にも威力を発揮する知見に溢れた1冊

これらを踏まえた上で「AI」に関する話を書いていくが、その前にまず、著者がイメージする未来の世界像 に触れておこう。

サイボーグについて言えば、新しい電子的生物圏の住民は、ロボットやヒューマノイドだと考えるのは明らかな誤りだ。微生物から哺乳動物ほどの大きさまで幅広い生物が存在するひとつのエコシステムが形成される可能性もある。言い換えれば、わたしたちの生物圏とは別の、もうひとつの生物圏が共存することになるのだ。

あわせて読みたい

【驚嘆】この物語は「AIの危険性」を指摘しているのか?「完璧な予知能力」を手にした人類の過ち:『預…

完璧な未来予知を行えるロボットを開発し、地震予知のため”だけ”に使おうとしている科学者の自制を無視して、その能力が解放されてしまう世界を描くコミック『預言者ピッピ』から、「未来が分からないからこそ今を生きる価値が生まれるのではないか」などについて考える

本書の中で著者は、人類並かそれ以上の知能を持つ存在(超知能)を「サイボーグ」と呼んでいる。この記事の中では、より一般的にこれを「AI」と表記することにしよう。著者は要するに、「人間型のAIだけではなく、地球上に様々なサイズのAIが存在する未来がやってくる可能性もある 」と指摘しているというわけだ。

さて、AIに関しては、「AIが人類を襲う」「AIと人類の戦争が引き起こされる」といったSF作品のような未来像が提示されることもある。そのような小説や映画に触れたことがあるという人もいるだろう。実際に、車椅子の物理学者として知られたホーキング博士や、有名な実業家であるイーロン・マスクなども、AIの危険性を訴えている 。

日本経済新聞

AIは人類の敵か味方か 各界リーダーの提言 – 日本経済新聞

我々は好むと好まざるとにかかわらず人工知能(AI)との共存を迫られている。人類の知能をはるかに超えるAIが我々の生活を脅かす存在となる日がやって来るとして脅威論を…

一方で著者は、こんな風に書く。

わたしたちの世界であるガイアを、AIによって拡がった生命体に少しばかり乗っ取られたからといって、いまのところそれは、SFで描かれるようなロボットやサイボーグ、ヒューマノイドとの戦いとはまったく別ものなのだ。だとしても、争いは不可避で、この惑星を懸けた地球規模の戦闘がすぐにでも始まるように思われるかもしれない。それが起こりそうにないとわたしが思うのは、誰もが十分に機能できるほど地球を冷涼に保ち続けるという共通のニーズがあるからだ。

しかし本当に、AIは人間と同じニーズを有しているのだろうか ? 人間が「地球を冷涼に保ち続けたい」と考えるのは当然だが、AIも同じだと言えるだろうか? ロボットの方が、より厳しい環境でも生き続けられるはずだ。著者も本書で、理論上は200℃でも耐えられるだろうと書いている。

しかしだからといって地球の気温がどれだけ高まってもいいということにはならないと著者は言う。何故なら、地球の温度が50℃を超えると、地球そのものがもたない からだ。

あわせて読みたい

【衝撃】「仕事の意味」とは?天才・野崎まどが『タイタン』で描く「仕事をしなくていい世界」の危機

「仕事が存在しない世界」は果たして人間にとって楽園なのか?万能のAIが人間の仕事をすべて肩代わりしてくれる世界を野崎まどが描く『タイタン』。その壮大な世界観を通じて、現代を照射する「仕事に関する思索」が多数登場する、エンタメ作品としてもド級に面白い傑作SF小説

だがこの海の惑星はそれだけの気温に達することは決してない。50℃を超えれば惑星全体が、徐々に破滅的な環境へと遷移するからだ。いずれにせよ、50℃を超えても生きようとするのは無駄だろう。これよりも高い気温では、地球の物理的条件が、極限環境生物やサイボーグを含むすべての生命にとって生きられないものになる。

AI自身が生き残れても、地球が壊滅すれば意味はない。つまりAIだって、地球を冷涼に保つ必要がある というわけだ。

そしてだからこそ著者は、「AIにとっても有機的生命(機械的生命ではない我々人間のような生命)は必要だ 」と結論づける。

あわせて読みたい

【敗北】「もつれ」から量子論の基礎を学ぶ。それまでの科学では説明不能な「異次元の現象」とは?:『…

アインシュタインは量子力学を生涯受け入れなかったのだが、アインシュタインが批判し続けたことによって明らかになったこともある。「もつれ」の重要性もその一つだ。『宇宙は「もつれ」でできている』から量子力学の基礎を成す現象を知る。

こうした考察から導き出される結論は、人類を引き継ぐ生命体がいかなるものであれ、それは50℃を充分下回る気温で安定状態を維持することに、責任をもつことになるということだ。

この結論は非常に面白いと感じた。今までもAIに関する本は時々読んできたが、このような理由から「AIが人類を襲うことはない」と主張するものに触れたことがなかった ので、物凄いことを考えるものだなと驚かされた。

確かに、著者の「ガイア理論」が正しいとするなら、地球上に有機的生命が維持されることが重要だ。AIは「地球を冷涼に保つという人間のプロジェクト」に加わらなければならない 。だから、AIがガイア理論を受け入れるならば、AIとの争いに発展することはない、という帰結になるのだ。

AIがもっと前に誕生していれば、人類と協力する必要はなかったかもしれない。しかし今となってはもう手遅れだという。なぜなら、地球の力が弱っている からだ。

あわせて読みたい

【謎】恐竜を絶滅させた隕石はどこから来た?暗黒物質が絡む、リサ・ランドールの驚愕の仮説:『ダーク…

「生物の絶滅」には、以前から知られていたある謎があった。そしてその謎を、未だに観測されておらず、「科学者の妄想の産物」でしかない「ダークマター(暗黒物質)」が解決するかもしれない。現役の科学者が『ダークマターと恐竜絶滅』で語る驚きの仮説。

200万年前、南太平洋に直径1kmの隕石が衝突したはずだ、という証拠が多数存在する。しかし、この隕石の衝突が生物圏に長期的なダメージを与えたという形跡を見つけることはできていないという。つまり、それほど巨大な隕石がぶつかっても、地球はびくともしないほど恒常性(ホメオスタシス)が強かった 、というわけだ。

しかし、

温暖化した地球は、より脆弱な地球なのだ

と書いているように、現在の地球は200万年前と比べて遥かにホメオスタシスが弱まっている。200万年前であれば、人類と協力せずともAIだけで地球の自己調整システムを維持できたかもしれない。しかし、今の地球に大きな負荷を掛けると深刻な問題が起こりかねず、AIは人類と協力せざるを得ない という。

あわせて読みたい

【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会

アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?

非常に面白い話だと感じた。

知的生命体は地球でしか誕生しなかった、という著者の論考

先程、「AIがもっと前に誕生していれば」と書いたが、著者はこの仮定を「無意味なもの」だと思っている。何故なら著者は、「電子的生命が誕生するためにはまず、有機的生命が存在しなければならない 」と考えているからだ。これは当たり前の主張だと思うかもしれないが、そう感じるのは「有機的生命が電子的生命を生み出す」と仮定しているからだ。状況を具体的に想像することは難しいものの、「電子的生命が自然と生み出される」という可能性もゼロとは言えない。

あわせて読みたい

【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統…

現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ

しかしもしそうなら、どこか別の惑星で誕生した電子的生命が既に地球にやってきていないとおかしい 、と著者は主張する。

電子的生命は進化が物凄く早い 。それは有機的生命と比べ物にならないほどだ。だから万が一、有機的生命よりも前に電子的生命が誕生するようなことが、この宇宙全体のどこかで起こっていたとするならば、その凄まじい進化スピードによって、地球にまでたどり着くだけの文明を築いていておかしくない、というわけだ。

しかし実際にはそんなことは起こっていない。であれば、「電子的生命が自然と生み出される」という可能性は否定されると考えていいだろう。だからこそ「有機的生命が誕生してから電子的生命が生まれる」という順番になるはず だし、だからこそ「AIがもっと前に誕生していれば」という仮定など成り立たない、というわけである。

あわせて読みたい

【秘話】15年で世界を変えたグーグルの”異常な”創業エピソード。収益化無視の無料ビジネスはなぜ成功し…

スマホやネットを使う人で、グーグルのお世話になっていない人はまずいないだろう。もはや「インフラ」と呼んでいいレベルになったサービスを生み出した企業の創業からの歴史を描く『グーグル秘録』は、その歩みが「無邪気さ」と「偶然」の産物であることを示している。凄まじいエピソード満載の信じがたい企業秘話

さて、このような話の流れの中で著者は、「有機的知的生命体は地球にしか誕生しなかったはずだ」という主張を展開していく 。つまり、「地球外知的生命体はこの宇宙には存在しない 」というわけだ。

知的生命体の存在を感知できる能力が人間にあるかどうかは別として、これだけ広い宇宙のどこかには知的生命体が「存在している or 存在していた or これから存在するだろう」と考えるのは自然だと思っていた。色んな本を読んでいても、「地球外知的生命体は存在するはずだ」という意見が大多数であるように思うので、著者の主張は非常に意外だ 。

著者は以下のように考えて「地球外知的生命体は存在しない」と結論づける (以下の引用中の「コスモス」は「宇宙」と言い換えても問題ない)。

最初の原始的な生命体から、コスモスを理解できる知能をもつ生命体へと進化するのには37億年――それはコスモスの歴史のほぼ3分の1だ――にわたる自然選択、つまり目をつぶって手探りをするような進化のプロセスが必要だった。さらに言えば、もし太陽系の進化が実際よりも10億年長くかかっていたら、コスモスについて語ることのできる生命はどこにも存在しないだろう。太陽が発する猛烈な熱に対処できるようなテクノロジーを手にするだけの時間がないだろうからだ。こうした観点から言えば、コスモスは古いとはいえ、知的生命を生み出すのに必要なとんでもなく長く複雑なプロセスが、一度ならず何度も起こるほどには古くないことは明らかだ。わたしたちの存在は、一回限りの奇遇な出来事なのだ。

あわせて読みたい

【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…

「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ

著者のこの主張が、他の科学者からどのように受け取られているのか分からないが、少なくとも著者はこう考えているようだ。

さらに著者はここから、「人間原理」という考え方を援用する 。「人間原理」については詳しく説明しないが、科学の世界でも毀誉褒貶の激しい、本当にそんな考え方を受け入れても大丈夫なのだろうか? と感じてしまうような理屈だ。「人間原理」の話、私は結構好きなのだが、科学者の中には「人間原理」という言葉を聞くだけで血圧が上がってしまうほど拒絶反応を示す人もいるという。

そんな「人間原理」を使って著者は、「『宇宙を理解できる知的生命体が生まれるような性質』を備えてこの宇宙は誕生した」という主張を展開する 。ますますヤバい主張になってきた、と感じるだろう。

あわせて読みたい

【革命】観る将必読。「将棋を観ること」の本質、より面白くなる見方、そして羽生善治の凄さが満載:『…

野球なら「なんで今振らないんだ!」みたいな素人の野次が成立するのに、将棋は「指せなきゃ観てもつまらない」と思われるのは何故か。この疑問を起点に、「将棋を観ること」と「羽生善治の凄さ」に肉薄する『羽生善治と現代』は、「将棋鑑賞」をより面白くしてくれる話が満載

そして著者はこんな風に結論する。

おそらく、コスモスの人間原理が正しければ、サイボーグこそが、知的宇宙へと向かうプロセスの始まりとなるだろう。サイボーグを解き放つことで、宇宙の目的が何であれ、それを成就できるものへと進化させていくわずかなチャンスが生まれるかもしれない。

あわせて読みたい

【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…

古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る

もはや何を言っているのやら、という主張だが、もう少し分かりやすく説明してみよう。著者の主張はこうだ。それが何であるかは分からないが、「宇宙が誕生したこと」に何らかの目的が存在するとして、「宇宙」を理解できる知的生命体が電子的生命を生み出して宇宙に解き放つことで、その成就の可能性が高まるのではないか 。

どう説明したところで意味不明ではあるのだが、私は面白いと感じたし、100年200年先の未来では、彼のこの主張が「まさに予言だ」という風に扱われるかもしれない。このような異端的で理解不能な主張の積み重ねによって科学が進化してきた歴史を知っているので、現在の科学の知見では捉えきれない話だとしても、それが間違いだとは言い切れない のである。

「ノヴァセン」とは、新たな地質年代の名前として著者が生み出した造語

最後に、本書のタイトルにもなっている「ノヴァセン」について説明しておこう 。聞き覚えのない単語だと思ったら、著者の造語 なのだそうだ。本書には同じく地質年代の名前として「アントロポセン」という単語も登場するが、どちらの概念も科学全体で受け入れられているものではないという。

あわせて読みたい

【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…

一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する

一般的に地質年代は、「どんな生物が生存していたか」によって区分けされている 。「先カンブリア代」「古生代」「中生代」「新生代」と大きく分類が存在し、さらにその中で細かく分けられている。千葉県の地層が名前の由来になった「チバニアン 」という名前を耳にしたことがある人もいるだろう。

本書の中で著者は、「太陽光の活用の仕方」によって地球では3度の革命が起こった と主張している。そしてその内の2つに「アントロポセン」「ノヴァセン」という名前をつけているというわけだ。

地球では34億年前に、光合成を行うバクテリアが誕生した 。これが第1の革命 である。その後、1712年にニューコメンが蒸気機関を発明する のだが、著者はこれを「太陽光を動力に変換する機械」と捉え、第2の革命 としている。そして現在我々は、太陽光(光子)を情報に変換して利用 しており、これが第3の革命 というわけだ。

あわせて読みたい

【天才】数学の捉え方を一変させた「シンメトリー(対称性)」と、その発見から発展に至る歴史:『シン…

「5次方程式の解の公式は存在しない」というアーベルの証明や、天才・ガロアが発展させた「群論」は、「シンメトリー(対称性)」という領域に新たな光を当てた。『シンメトリーの地図帳』をベースに、「シンメトリー」の発展と「モンスター」の発見の物語を知る

第2の革命から第3の革命までの期間を「アントロポセン」と、そして現在を「ノヴァセン」と著者は定義している。我々は「ノヴァセン」の時代に生きており、それは電子的生命がまさに誕生しようとしている時代なのだ 、と。

「太陽光の活用の仕方」で時代を区分するという発想も面白い し、また違った形で「地球」や「宇宙」を捉えることが出来るようにも感じられた。

あわせて読みたい

【終焉】資本主義はもう限界だ。インターネットがもたらした「限界費用ゼロ社会」とその激変

資本主義は、これまで上手くやってきた。しかし、技術革新やインターネットの登場により、製造コストは限りなくゼロに近づき、そのことによって、資本主義の命脈が断たれつつある。『限界費用ゼロ社会』をベースに、これからの社会変化を捉える

著:ジェームズ・ラヴロック, 翻訳:松島 倫明, 監修:藤原 朝子

¥899 (2022/01/29 20:19時点 | Amazon調べ)

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ

『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?

本書の主張にはかなりぶっ飛んだものも多く、基本的にはまだ現在の科学界で当たり前のように受け入れられているものではない 、と考えていいだろう。それを示唆するこんな文章が、本書の序文に書かれている。

彼は周りの人々が自分に同意すると、かえって「何かおかしいんじゃないか」とそれに疑念を抱きます。

常に異端的で時代の先を行く主張をし続けてきた著者だからこその感覚 と言えるだろう。

未来の人類は、本書の著者ジェームズ・ラヴロックの主張を、どう受け取るだろうか。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…

Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【現実】「食」が危ない!映画『フード・インク ポスト・コロナ』が描く、大企業が操る食べ物の罠

映画『フード・インク ポスト・コロナ』は、主にアメリカの事例を取り上げながら、「私たちが直面している『食』はかなり危険な状態にある」と警告する作品だ。「アメリカ人の摂取カロリーの58%を占める」と言われる「超加工食品」の研究はダイエット的な意味でも興味深いし、寡占企業による様々な弊害は私たちにも関係してくるだろう

あわせて読みたい

【憧憬】「フランク・ザッパ」を知らずに映画『ZAPPA』を観て、「この生き様は最高」だと感じた

「フランク・ザッパ」がミュージシャンであることさえ禄に知らない状態で私が映画『ZAPPA』を観た私は、そのあまりに特異なスタンス・生き様にある種の憧憬を抱かされた。貫きたいと思う強い欲求を真っ直ぐ突き進んだそのシンプルな人生に、とにかくグッときたのだ。さらに、こんな凄い人物を知らなかった自分にも驚かされてしまった

あわせて読みたい

【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い

『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊

あわせて読みたい

【映画】『街は誰のもの?』という問いは奥深い。「公共」の意味を考えさせる問題提起に満ちた作品

映画『街は誰のもの?』は、タイトルの通り「街(公共)は誰のものなのか?」を問う作品だ。そしてそのテーマの1つが、無許可で街中に絵を描く「グラフィティ」であることもまた面白い。想像もしなかった問いや価値観に直面させられる、とても興味深い作品である

あわせて読みたい

【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…

「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか

あわせて読みたい

【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…

「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る

あわせて読みたい

【革命】観る将必読。「将棋を観ること」の本質、より面白くなる見方、そして羽生善治の凄さが満載:『…

野球なら「なんで今振らないんだ!」みたいな素人の野次が成立するのに、将棋は「指せなきゃ観てもつまらない」と思われるのは何故か。この疑問を起点に、「将棋を観ること」と「羽生善治の凄さ」に肉薄する『羽生善治と現代』は、「将棋鑑賞」をより面白くしてくれる話が満載

あわせて読みたい

【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ

『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?

あわせて読みたい

【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会

アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?

あわせて読みたい

【圧巻】150年前に気球で科学と天気予報の歴史を変えた挑戦者を描く映画『イントゥ・ザ・スカイ』

「天気予報」が「占い」と同等に扱われていた1860年代に、気球を使って気象の歴史を切り開いた者たちがいた。映画『イントゥ・ザ・スカイ』は、酸素ボンベ無しで高度1万1000m以上まで辿り着いた科学者と気球操縦士の物語であり、「常識を乗り越える冒険」の素晴らしさを教えてくれる

あわせて読みたい

【衝撃】「仕事の意味」とは?天才・野崎まどが『タイタン』で描く「仕事をしなくていい世界」の危機

「仕事が存在しない世界」は果たして人間にとって楽園なのか?万能のAIが人間の仕事をすべて肩代わりしてくれる世界を野崎まどが描く『タイタン』。その壮大な世界観を通じて、現代を照射する「仕事に関する思索」が多数登場する、エンタメ作品としてもド級に面白い傑作SF小説

あわせて読みたい

【激変】天才・藤井聡太と将棋界について加藤一二三、渡辺明が語る。AIがもたらした変化の是非は?:『…

『天才の考え方 藤井聡太とは何者か?』は、加藤一二三・渡辺明という棋界トップランナー2人が「将棋」をテーマに縦横無尽に語り合う対談本。この記事では、「AIがもたらした変化」について触れる。「答えを教えてくれるAI」は、将棋を、そして棋士をどう変えたのか?

あわせて読みたい

【対立】パレスチナとイスラエルの「音楽の架け橋」は実在する。映画『クレッシェンド』が描く奇跡の楽団

イスラエルとパレスチナの対立を背景に描く映画『クレッシェンド』は、ストーリーそのものは実話ではないものの、映画の中心となる「パレスチナ人・イスラエル人混合の管弦楽団」は実在する。私たちが生きる世界に残る様々な対立について、その「改善」の可能性を示唆する作品

あわせて読みたい

【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ

映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙

あわせて読みたい

【生き方】改めて『いま、地方で生きるということ』を考える。「どこで生きる」は「どう生きる」に直結する

東日本大震災やコロナ禍などの”激変”を経る度に、「どう生きるべきか」と考える機会が増えるのではないだろうか。『いま、地方で生きるということ』は、「どこででも生きていける」というスタンスを軸に、「地方」での著者自身の生活を踏まえつつ、「人生」や「生活」への思考を促す

あわせて読みたい

【化石】聞き馴染みのない「分子生物学」を通じて、科学という学問の本質を更科功が分かりやすく伝える…

映画『ジュラシック・パーク』を観たことがある方なら、「コハクの化石に閉じ込められた蚊の血液から恐竜の遺伝子を取り出す」という設定にワクワクしたことだろう。『化石の分子生物学』とは、まさにそのような研究を指す。科学以外の分野にも威力を発揮する知見に溢れた1冊

あわせて読みたい

【秘話】15年で世界を変えたグーグルの”異常な”創業エピソード。収益化無視の無料ビジネスはなぜ成功し…

スマホやネットを使う人で、グーグルのお世話になっていない人はまずいないだろう。もはや「インフラ」と呼んでいいレベルになったサービスを生み出した企業の創業からの歴史を描く『グーグル秘録』は、その歩みが「無邪気さ」と「偶然」の産物であることを示している。凄まじいエピソード満載の信じがたい企業秘話

あわせて読みたい

【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい

「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる

あわせて読みたい

【不思議】森達也が「オカルト」に挑む本。「科学では説明できない現象はある」と否定も肯定もしない姿…

肯定派でも否定派でもない森達也が、「オカルト的なもの」に挑むノンフィクション『オカルト』。「現象を解釈する」ことよりも、「現象を記録する」こと点に注力し、「そのほとんどは勘違いや見間違いだが、本当に説明のつかない現象も存在する」というスタンスで追いかける姿勢が良い

あわせて読みたい

【奇人】天才数学者で、自宅を持たずに世界中を放浪した変人エルデシュは、迷惑な存在でも愛され続けた…

数学史上ガウスに次いで生涯発表論文数が多い天才エルデシュをご存知だろうか?数学者としてずば抜けた才能を発揮したが、それ以上に「奇人変人」としても知られる人物だ。『放浪の天才数学者エルデシュ』で、世界中の数学者の家を泊まり歩いた異端数学者の生涯を描き出す

あわせて読みたい

【天才】『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、科学者のイメージが変わる逸話満載の非・科学エッセイ

「天才科学者」と言えばアインシュタインやニュートン、ホーキングが思い浮かぶだろうが、「科学者らしくないエピソード満載の天才科学者」という意味ではファインマンがずば抜けている。世界的大ベストセラー『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、「科学」をほぼ扱わないエッセイです

あわせて読みたい

【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…

環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る

あわせて読みたい

【妄執】チェス史上における天才ボビー・フィッシャーを描く映画。冷戦下の米ソ対立が盤上でも:映画『…

「500年に一度の天才」などと評され、一介のチェスプレーヤーでありながら世界的な名声を獲得するに至ったアメリカ人のボビー・フィッシャー。彼の生涯を描く映画『完全なるチェックメイト』から、今でも「伝説」と語り継がれる対局と、冷戦下ゆえの激動を知る

あわせて読みたい

【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死

映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る

あわせて読みたい

【本質】子どもの頃には読めない哲学書。「他人の哲学はつまらない」と語る著者が説く「問うこと」の大…

『<子ども>のための哲学』は決して、「子どもでも易しく理解できる哲学の入門書」ではない。むしろかなり難易度が高いと言っていい。著者の永井均が、子どもの頃から囚われ続けている2つの大きな疑問をベースに、「『哲学する』とはどういうことか?」を深堀りする作品

あわせて読みたい

【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統…

現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ

あわせて読みたい

【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?

言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊

あわせて読みたい

【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…

例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ

あわせて読みたい

【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…

東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった

あわせて読みたい

【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….

つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る

あわせて読みたい

【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…

名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強

あわせて読みたい

【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…

徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る

あわせて読みたい

【幻想】超ひも理論って何?一般相対性理論と量子力学を繋ぐかもしれないぶっ飛んだ仮説:『大栗先生の…

『大栗先生の超弦理論入門』は最先端科学である「超弦理論」を説明する1冊だが、この記事では著者の主張の1つである「空間は幻想かもしれない」という発想を主に取り上げる。「人類史上初の『適用する次元が限定される理論』」が描像する不可思議な世界とは?

あわせて読みたい

【戸惑】人間の脳は摩訶不思議。意識ではコントロールできない「無意識の領域」に支配されている:『あ…

我々は決断や選択を「自分の意思」で行っていると感じるが、脳科学の研究はそれを否定している。我々に「自由意志」などない。「脳」の大部分は「意識以外のもの」に支配され、そこに「意識」はアクセスできないという驚愕の実態を『あなたの知らない脳』から学ぶ

あわせて読みたい

【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…

一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する

あわせて読みたい

【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…

どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る

あわせて読みたい

【平易】一般相対性理論を簡単に知りたい方へ。ブラックホール・膨張宇宙・重力波と盛りだくさんの1冊:…

現役の研究者が執筆した『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』は、アインシュタインが導き出した一般相対性理論が関わる3つのテーマについて、初心者にも分かりやすく伝える内容になっている。歴史的背景も含めて科学的知見を知りたい方にオススメの1冊

あわせて読みたい

【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…

現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る

あわせて読みたい

【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…

20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る

あわせて読みたい

【到達】「ヒッグス粒子の発見」はなぜ大ニュースなのか?素粒子物理学の「標準模型」を易しく説明する…

「ヒッグス粒子の発見」はメディアでも大きく取り上げられたが、これが何故重要なのかを説明できる人はそう多くはないだろう。『強い力と弱い力 ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く』をベースに、謎めいた「弱い力」を説明する「自発的対称性の破れ」を学ぶ

あわせて読みたい

【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…

古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る

あわせて読みたい

【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…

8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ

あわせて読みたい

【変人】結城浩「数学ガール」から、1億円も名誉ある賞も断った天才が証明したポアンカレ予想を学ぶ

1億円の賞金が懸けられた「ポアンカレ予想」は、ペレルマンという天才数学者が解き明かしたが、1億円もフィールズ賞も断った。そんな逸話のある「ポアンカレ予想」とは一体どんな主張であり、どのように証明されたのかを結城浩『数学ガール』から学ぶ

あわせて読みたい

【興奮】結城浩「数学ガール」で、決闘で命を落とした若き天才数学者・ガロアの理論を学ぶ

高校生を中心に、数学を通じて関わり合う者たちを描く「数学ガール」シリーズ第5弾のテーマは「ガロア理論」。独力で「群論」という新たな領域を切り開きながら、先駆的すぎて同時代の数学者には理解されず、その後決闘で死亡した天才の遺した思考を追う

あわせて読みたい

【刺激】結城浩「数学ガール」で、ゲーデルの不完全性定理(不可能性の証明として有名)を学ぶ

『結城浩「数学ガール」シリーズは、数学の面白さを伝えながら、かなり高難度の話題へと展開していく一般向けの数学書です。その第3弾のテーマは、「ゲーデルの不完全性定理」。ヒルベルトという数学者の野望を打ち砕いた若き天才の理論を学びます

あわせて読みたい

【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…

世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ

あわせて読みたい

【天才】科学者とは思えないほど面白い逸話ばかりのファインマンは、一体どんな業績を残したのか?:『…

数々の面白エピソードで知られるファインマンの「科学者としての業績」を初めて網羅したと言われる一般書『ファインマンさんの流儀』をベースに、その独特の研究手法がもたらした様々な分野への間接的な貢献と、「ファインマン・ダイアグラム」の衝撃を理解する

あわせて読みたい

【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…

生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る

あわせて読みたい

【対立】数学はなぜ”美しい”のか?数学は「発見」か「発明」かの議論から、その奥深さを知る:『神は数…

数学界には、「数学は神が作った派」と「数学は人間が作った派」が存在する。『神は数学者か?』をベースに、「数学は発見か、発明か」という議論を理解し、数学史においてそれぞれの認識がどのような転換点によって変わっていったのかを学ぶ

あわせて読みたい

【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…

「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ

あわせて読みたい

【謎】恐竜を絶滅させた隕石はどこから来た?暗黒物質が絡む、リサ・ランドールの驚愕の仮説:『ダーク…

「生物の絶滅」には、以前から知られていたある謎があった。そしてその謎を、未だに観測されておらず、「科学者の妄想の産物」でしかない「ダークマター(暗黒物質)」が解決するかもしれない。現役の科学者が『ダークマターと恐竜絶滅』で語る驚きの仮説。

あわせて読みたい

【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…

タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。

あわせて読みたい

【興奮】素数の謎に迫った天才数学者たちの奮闘と、数学の”聖杯”である「リーマン予想」について:『素…

古今東西の数学者を惹きつけて止まない「素数」。その規則性を見つけ出すことは非常に困難だったが、「リーマン予想」として初めてそれが示された。『素数の音楽』『リーマン博士の大予想』から、天才数学者たちが挑んできた「リーマン予想」をざっくり理解する

あわせて読みたい

【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…

現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する

あわせて読みたい

【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像

1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ

あわせて読みたい

【能力】激変する未来で「必要とされる人」になるためのスキルや考え方を落合陽一に学ぶ:『働き方5.0』

AIが台頭する未来で生き残るのは難しい……。落合陽一『働き方5.0~これからの世界をつくる仲間たちへ~』はそう思わされる一冊で、本書は正直、未来を前向きに諦めるために読んでもいい。未来を担う若者に何を教え、どう教育すべきかの参考にもなる一冊。

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

進化・生命・脳【本・映画の感想】 | ルシルナ

人類は、我々自身を理解するための知見を積み重ねてきました。生物の進化の過程、生命を司るDNAの働きや突然変異、高い知能を持つ人間の脳の仕組みや不思議など、面白い話…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント