目次

はじめに

この記事で取り上げる本

著:ジェレミー・リフキン, 翻訳:柴田 裕之

¥1,980 (2021/06/17 21:50時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

この本をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

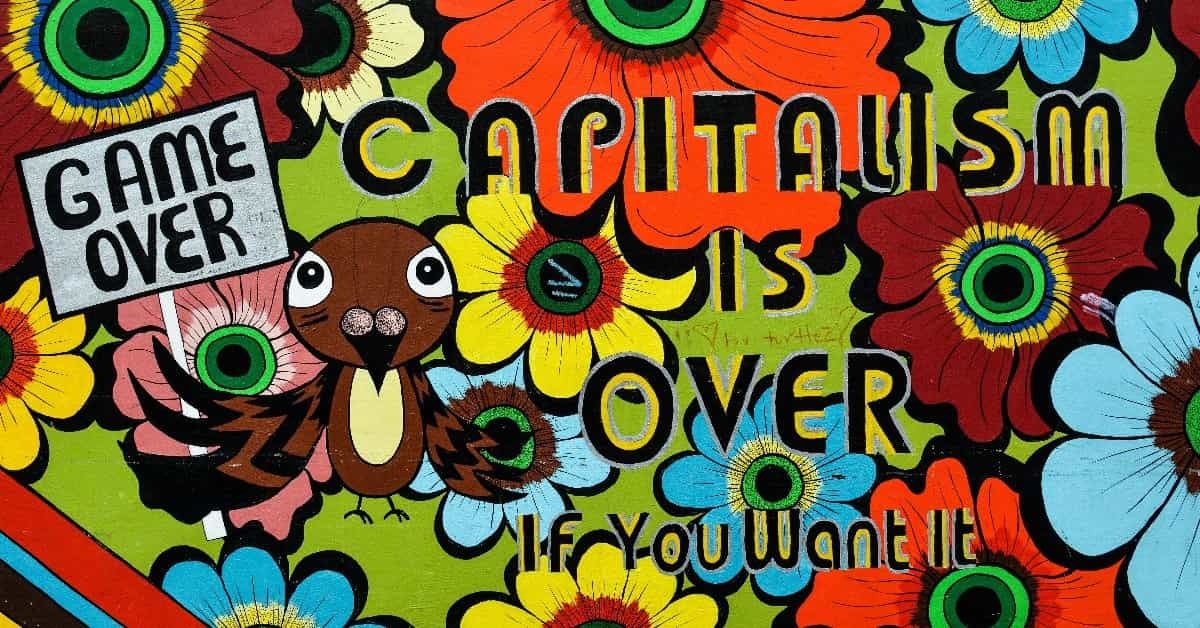

- 資本主義によって、産業革命は促進され、人類社会は豊かになった

- IoTの登場が、限界費用をほぼゼロまで押し下げている

- 資本主義の衰退により、「シェア」を基本とした「協働型コモンズ」が台頭する

「物質的利益」で結びつくことが難しい時代の変化は、個人にとってはとても面白い

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

第三次産業革命が突きつけた資本主義の矛盾

資本主義の成長過程

あわせて読みたい

【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…

「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる

本書は、「技術革新によって資本主義が限界を迎えた」と主張する作品だ。そしてまず、資本主義が技術革新とともにどう成長していったのかが丁寧に描かれていく。

あわせて読みたい

【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…

「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか

重要なポイントは、「財を生み出すための費用」がもの凄く高かった、ということだ。石油・電力・道路などのインフラの整備によって財を成す者が多かったが、それらはイメージできる通り、圧倒的な資金力がなければできない事業でもある。だからこそ、垂直統合型の巨大資本が生まれ、そのような少数の大企業が経済を支配するようになっていく。

この流れは、経済発展においては必然だったと言える。

あわせて読みたい

【具体例】行動経済学のおすすめ本。経済も世界も”感情”で動くと実感できる「人間の不合理さ」:『経済…

普段どれだけ「合理的」に物事を判断しているつもりでも、私たちは非常に「不合理的」な行動を取ってしまっている。それを明らかにするのが「行動経済学」だ。『経済は感情で動く』『世界は感情で動く』の2冊をベースにして、様々な具体例と共に「人間の不思議さ」を理解する

また、これらインフラの整備は、技術革新の歴史でもある。

インフラには三つの要素が必要で、そのそれぞれが残りの二つと相互作用し、システム全体を稼働させる。その三つとは、コミュニケーション媒体、動力源、輸送の仕組みだ

第一次・第二次産業革命では、この3つの要素それぞれで革命的な進化が遂げられ、その相互作用によって産業革命が一層推し進められていったのだ。

そしてそのような中で、インフラ整備だけではなく、様々な製品も生み出されていく。資本主義の基本にある前提というのは、「製品の需要が高まれば、より安く作れるようになる」である。製品を生み出すコストは、最初こそ高いが、需要が高まればより大規模で効率的な生産が可能となり、1製品当たりのコストは劇的に下がっていくものだ。

あわせて読みたい

【能力】激変する未来で「必要とされる人」になるためのスキルや考え方を落合陽一に学ぶ:『働き方5.0』

AIが台頭する未来で生き残るのは難しい……。落合陽一『働き方5.0~これからの世界をつくる仲間たちへ~』はそう思わされる一冊で、本書は正直、未来を前向きに諦めるために読んでもいい。未来を担う若者に何を教え、どう教育すべきかの参考にもなる一冊。

本書ではまず、このような「資本主義」の背景が語られていく。そして「インフラの整備には莫大な金が掛かる」「製品の製造コストは需要と共に下がるがゼロにはならない」というのが、「資本主義」の大前提だったと確認されるのだ。

限界費用ゼロの衝撃

あわせて読みたい

【考察】アニメ映画『虐殺器官』は、「便利さが無関心を生む現実」をリアルに描く”無関心ではいられない…

便利すぎる世の中に生きていると、「この便利さはどのように生み出されているのか」を想像しなくなる。そしてその「無関心」は、世界を確実に悪化させてしまう。伊藤計劃の小説を原作とするアニメ映画『虐殺器官』から、「無関心という残虐さ」と「想像することの大事さ」を知る

しかし、インターネットの登場によって、この状況が変わる。特に「IoT(モノのインターネット)」が世界を一変させたと言っていい。

例えば、インフラの整備で考えてみよう。インフラには、「コミュニケーション媒体」「動力源」「輸送の仕組み」の3要素が必須であり、これらを低コストで手に入れる方法はこれまで存在しなかった。しかし現在なら、「コミュニケーション媒体」はインターネット、「動力」は再生可能エネルギーを分散型システムで連携させたスマートグリッド、「輸送の仕組み」は3Dプリンタ(輸送不要な仕組み)で代替可能だ。

つまりこれは、大規模な投資を必要としていたインフラの整備も、かなり低コストで行うことができるようになっているということを示している。

同じことが製品の製造についても言える。技術革新は目覚ましい。「製造コストは需要と共に下がる」という資本主義の前提を、限界まで推し進めることができるようになっているのだ。

あわせて読みたい

【民主主義】占領下の沖縄での衝撃の実話「サンマ裁判」で、魚売りのおばぁの訴えがアメリカをひっかき…

戦後の沖縄で、魚売りのおばぁが起こした「サンマ裁判」は、様々な人が絡む大きな流れを生み出し、最終的に沖縄返還のきっかけともなった。そんな「サンマ裁判」を描く映画『サンマデモクラシー』から、民主主義のあり方と、今も沖縄に残り続ける問題について考える

企業は常に熾烈な競争を生き抜いている。だから、製造コストは常に下がる方向に圧力がかかる。つまり、インフラの整備コストが劇的に下がったのと同じ理由で、製造コストも、経済学が想定しているよりも遥かに下がっていくことになるのだ。

整備コストや製造コストが下がることは、良いことのように感じられる。消費者としては、安く使用したり購入したりできるからだ。

あわせて読みたい

【驚異】「持続可能な社会」での「豊かな生活」とは?「くじら漁の村」で生きる人々を描く映画:『くじ…

手作りの舟に乗り、銛1本で巨大なクジラを仕留める生活を続けるインドネシアのラマレラ村。そこに住む人々を映し出した映画『くじらびと LAMAFA』は、私たちが普段感じられない種類の「豊かさ」を描き出す。「どう生きるか」を改めて考えさせられる作品だ

しかし、果たしてそうだろうか?

それは、資本主義経済の最終段階において、熾烈な競争によって無駄を極限まで削ぎ落とすテクノロジーの導入が強いられ、生産性を最適状態まで押し上げ、「限界費用(マージナルコスト)」、すなわち財を一単位(ユニット)追加で生産したりサービスを一ユニット増やしたりするのにかかる費用がほぼゼロに近づくことを意味する。言い換えれば、財やサービスの生産量を一ユニット増加させるコストが(固定費を別にすれば)実質的にゼロになり、その製品やサービスがほとんど無料になるということだ。仮にそんな事態に至れば、資本主義の命脈とも言える利益が枯渇する

あわせて読みたい

【軌跡】15年で世界を変えたグーグルの”異常な”創業秘話。収益化無視の無料ビジネスはなぜ成功した?:…

スマホやネットを使う人で、グーグルのお世話になっていない人はまずいないだろう。もはや「インフラ」と呼んでいいレベルになったサービスを生み出した企業の創業からの歴史を描く『グーグル秘録』は、その歩みが「無邪気さ」と「偶然」の産物であることを示している

本書の主張がここに詰まっている。つまり、「限界費用がゼロになれば、資本主義は成り立たなくなる」ということである。

確かに我々はもう、その予兆を感じる世界に生きているはずだ。世の中のあらゆる便利なもの、自分の生活を豊かにするものが無料で手に入る。スマホのアプリも、音楽も、映像も、写真も無料で使え、服や食べ物だって仕組み次第では無料のものがある。

もちろんそれは、「限界費用がゼロになっている」からではなく、廃棄されるものを無くす動きだったり、広告費で収支をプラスにしていたりと、様々な収益構造で成り立っているのだと思う。しかし、そういう仕組みが成り立つのもインターネットの登場が大きかっただろうし、このような流れは、本書が指摘する「限界費用ゼロ」への過渡期なのだとも感じる。

あわせて読みたい

【希望】貧困の解決は我々を豊かにする。「朝ベッドから起きたい」と思えない社会を変える課題解決:『…

現代は、過去どの時代と比べても安全で清潔で、豊かである。しかしそんな時代に、我々は「幸せ」を実感することができない。『隷属なき道』をベースに、その理由は一体なんなのか何故そうなってしまうのかを明らかにし、さらに、より良い暮らしを思い描くための社会課題の解決に触れる

「コモンズ」への移行

ではこのまま資本主義は終わりを迎えるのだろうか? もちろんそんなことはない。資本主義は非常によくできた仕組みであり、無くなることはないだろう。ただ本書では、これまでと同じような形では機能しなくなっていくだろうと指摘する。

あわせて読みたい

【特撮】ウルトラマンの円谷プロには今、円谷一族は誰も関わっていない。その衝撃の歴史を紐解く本:『…

「特撮の神さま」と評され、国内外で絶大な評価を得ている円谷英二。そんな彼が設立し、「ウルトラマン」というドル箱を生み出した円谷プロには現在、円谷一族は誰も関わっていない。『ウルトラマンが泣いている』は、そんな衝撃的な「社史」を、円谷英二の孫であり6代目社長だった著者が描く1冊

その場合、社会はどう変わっていくのか?

著者はここで、「協働型コモンズ」という仕組みが新たに社会を動かしていくことになる、と示唆している。

そもそも「コモンズ」とはなんだろうか?

現代のコモンズは、生活の最も社会的な側面にかかわる場であり、何十億もの人々が関与している。それはたいがい民主的に運営される、文字どおり何百万もの自主管理組織から成り、慈善団体や宗教団体、芸術団体や文化団体、教育関連の財団、アマチュアスポーツクラブ、生産者協同組合や消費者協同組合、信用組合、保険医療組織、権利保護団体、分譲式集合住宅の管理組合をはじめ、公式あるいは非公式の無数の機関がそれに含まれ、社会関係資本(社会における人々のネットワークや信頼関係)を生み出している

あわせて読みたい

【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…

稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる

そして、「協働型コモンズ」についてはこう書いている。

資本主義市場は私利の追求に基づいており、物質的利益を原動力としているのに対して、ソーシャルコモンズは協働型の利益に動機づけられ、他者と結びついてシェアしたいという深い欲求を原動力としている

あわせて読みたい

【絶望】日本の税金はおかしい、と思う前に。日本の財政は破綻するという主張と通貨のお勉強:『ツーカ…

『ツーカとゼーキン』の著者は、日本の財政再建は不可能だ、と主張する。また、借金の本質から国債の矛盾を指摘し、日銀による国債の爆買という異常事態を説明する。正しく増税してこなかった失策のツケを払わされる我々は、覚悟を決めるしかない。

これでもまだ分かりにくいかもしれない。一番イメージしやすいのはおそらく「COOP(生活協同組合)」で、「生協」という呼び方の方が馴染み深いだろう。

この「生協」、どのような仕組みで運用されているか知っているだろうか?

生協は「生活協同組合」の略で、数ある「協同組合」の一つです。

消費者一人ひとりがお金(出資金)を出し合い組合員となり、協同で運営・利用する組織です。

日本生活協同組合連合会

生協というのは、「参加します」という意思を表示して「出資金」を出し、そのお金を元にみんなで助け合いましょう、という組織である。これが、「物質的利益」ではなく、「他者と結びついてシェアしたいという深い欲求」を原動力とした「協働型コモンズ」だ。

あわせて読みたい

【危機】遺伝子組み換え作物の危険性を指摘。バイオ企業「モンサント社」の実態を暴く衝撃の映画:『モ…

「遺伝子組み換え作物が危険かどうか」以上に注目すべきは、「モンサント社の除草剤を摂取して大丈夫か」である。種子を独占的に販売し、農家を借金まみれにし、世界中の作物の多様性を失わせようとしている現状を、映画「モンサントの不自然な食べもの」から知る

資本主義が普通に成り立つ世界では、「物質的利益」で関わることは当然だろう。しかし、資本主義が限界を迎え、資本主義の命脈たる利益が枯れることで、「物質的利益」で関わることが難しくなる。だからこそそのような世の中では、「結びつき」や「シェア」といった繋がりが重要になってくるわけだ。

あわせて読みたい

【社会】学生が勉強しないのは、若者が働かないのは何故か?教育現場からの悲鳴と知見を内田樹が解説:…

教育現場では、「子どもたちが学びから逃走する」「学ばないことを誇らしく思う」という、それまでには考えられなかった振る舞いが目立っている。内田樹は『下流志向』の中で、その原因を「等価交換」だと指摘。「学ばないための努力をする」という発想の根幹にある理屈を解き明かす

「オンラインサロン」などで結びつきを求めたり、所有ではなくシェアのサービスが増えたりと、まさに現代は「協働型コモンズ」の土壌が広がりつつある時代だと言えるだろう。

我々が社会を変えていける世の中

限界費用がゼロになるということは、社会の変革に我々が意思を持って参加できる時代になるということでもある。

どういうことか。

あわせて読みたい

【貢献】働く上で大切にしたいことは結局「人」。海士町(離島)で持続可能な社会を目指す若者の挑戦:…

過疎地域を「日本の未来の課題の最前線」と捉え、島根県の離島である「海士町」に移住した2人の若者の『僕たちは島で、未来を見ることにした』から、「これからの未来をどう生きたいか」で仕事を捉える思考と、「持続可能な社会」の実現のためのチャレンジを知る

かつてはインフラの整備を行うのに、莫大な費用がかかったが、同時に、利益も莫大だったことだろう。また、参入障壁が高いからこそ、コストを下げなければならない圧力も低かったかもしれない。大企業が独占しやすい環境だった、ということだ。

しかし現代では、技術革新によってインフラ整備のコストが劇的に下がり、そしてそれに伴って得られる利益も下がっているだろう。そしてだからこそ、これまでは大企業にしかできなかったことが、個人でもできるようになっている。

あわせて読みたい

【価値】どうせ世の中つまらない。「レンタルなんもしない人」の本でお金・仕事・人間関係でも考えよう…

「0円で何もしない」をコンセプトに始まった「レンタルなんもしない人」という活動は、それまで見えにくかった様々な価値観を炙り出した見事な社会実験だと思う。『<レンタルなんもしない人>というサービスをはじめます。』で本人が語る、お金・仕事・人間関係の新たな捉え方

現代では、個人がプロシューマー(生産も消費も共に行う人)となり、ピア・トゥー・ピア(個人同士のやり取り)でモノやサービスを流通させることができる。農業の世界に若い人が入り、農協などを経由せずに自前で販売ルートを確保する、というようなことが、以前に比べれば劇的に簡単になっている。そして、そういう個人の動きが、巨大資本まで脅かすような時代なのだ。

本書にはそのような例が様々に載っている。具体例については是非読んでほしい。

このように、限界費用がゼロに近づくことは資本主義の根幹を揺るがすが、同時に、個人がより積極的に社会に関与できるということでもある。まさに、「協働型コモンズ」のような仕組みが成り立ちやすい時代であり、理念を持った個人が、巨大資本に頼らずとも社会を変えていけるという、非常に面白い時代になっているのだ。

「協働型コモンズ」の問題点

あわせて読みたい

【人生】仕事がつまらない人へ、自由な働き方・生き方のための「月3万円しか稼げないビジネス」指南:『…

SDGsが広がる世界で、「生活スタイルを変えなければならない」と理解していても、それをどう実践すべきかはなかなか難しいところでしょう。『月3万円ビジネス』で、「『仕事』と『生活』を密着させ、『お金・エネルギーの消費を抑える過程を楽しむ』」生き方を知る

しかし、「協働型コモンズ」にも問題点がある。考えてみれば当然なのだが、「インフラの資金はどこから調達するのか」は大きな壁だろう。

協働型コモンズでは、売り手と買い手に代わってプロシューマーが登場し、所有権はオープンソースのシェアにその座を譲り、所有はアクセスほど重要ではなく、市場はネットワークに取って代わられ、情報を作成したり、エネルギーを生産したり、商品を製造したり、学生に教えたりする限界費用はほぼゼロとなる。そこで肝心の問いが浮かんでくる。これらをすべて可能にする新しいIoT(モノのインターネット)インフラの資金はどうやって調達されるのだろうか?

あわせて読みたい

【扇動】人生うまくいかないと感じる時に読みたい瀧本哲史の本。「未来をどう生きる?」と問われる1冊:…

瀧本哲史は非常に優れたアジテーターであり、『2020年6月30日にまたここで会おう』もまさにそんな1冊。「少数のカリスマ」ではなく「多数の『小さなリーダー』」によって社会が変革されるべきだ、誰にだってやれることはある、と若者を焚きつける、熱量満載の作品

確かに個人にできることは増えた。しかしその実現のためには、やはりある程度のインフラ整備が必要となる。例えば、スマートグリッドの仕組みを使えば、ランニングコストを可能な限り圧縮しながら、発展途上国に電気を送ることはできるかもしれない。しかしそのためには、初期コストとして、3Dプリンタを調達したり、その3Dプリンタで何かを作ったりする費用が必要になる。そのためのお金はやはり調達しなければならない。

ただ著者は、状況は大きく変わるだろう、と見ている。例えば、世界中で風力発電と太陽光発電のインフラが相当大規模に整備されているようだが、これは「固定買取制度」という、再生可能エネルギーを行政や政府が一定以上の金額で買い取るという制度が存在するお陰だ。同じように、人々の行動を促進させるような制度によって、一気に変わる可能性がある、と見ているようだ。

資本主義の衰退は、理念を持つ個人にとって刺激的な世界を現出させているのである。

あわせて読みたい

【斬新】ホームレスの家を「0円ハウス」と捉える坂口恭平の発想と視点に衝撃。日常の見え方が一変する:…

早稲田大学建築学科在籍中から「建築物の設計」に興味を持てなかった坂口恭平が、「ホームレスの家」に着目した『TOKYO 0円ハウス0円生活』には、「家」に対する考え方を一変させる視点が満載。「家に生活を合わせる」ではなく、「生活に家を合わせる」という発想の転換が見事

著:ジェレミー・リフキン, 翻訳:柴田 裕之

¥2,200 (2022/02/03 23:13時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【生き方】人生が虚しいなら映画『人生フルーツ』を見ると良い。素敵な老夫婦の尖った人生がここにある

社会派のドキュメンタリー映画に定評のある東海テレビが、「なんでもない老夫婦の日常」を映画にした『人生フルーツ』には、特に何が起こるわけでもないのに「観て良かった」と感じさせる強さがある。見た目は「お年寄り」だが中身はまったく古臭くない”穏やかに尖った夫婦”の人生とは?

本書は、日本語訳は2015年、原書は2014年の発売であり、既にこの作品で描かれていることが実現していたりもするだろう。読むと確かに、ここ最近の時代の変化を見事に捉えていると感じられる。

限界費用は明らかにゼロに近づいており、それは資本主義の限界を示唆している。そして大事なことは、「協働型コモンズ」が唯一の正解だとは限らないということだ。

私たちは、「資本主義が、資本主義自体が持つ矛盾によって崩れ去る」という稀有な体験をする世代になるだろうし、その後の世界がどう変わっていくのか、興味深く感じられる。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…

「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか

あわせて読みたい

【働く】給料が上がらない、上げる方法を知りたい人は木暮太一のこの本を。『資本論』が意外と役に立つ…

「仕事で成果を出しても給料が上がるわけではない」と聞いて、あなたはどう感じるだろうか?これは、マルクスの『資本論』における「使用価値」と「価値」の違いを踏まえた主張である。木暮太一『人生格差はこれで決まる 働き方の損益分岐点』から「目指すべき働き方」を学ぶ

あわせて読みたい

【組織】意思決定もクリエイティブも「問う力」が不可欠だ。MIT教授がCEOから学んだ秘訣とは?:『問い…

組織マネジメントにおいては「問うこと」が最も重要だと、『問いこそが答えだ!』は主張する。MIT教授が多くのCEOから直接話を聞いて学んだ、「『問う環境』を実現するための『心理的安全性の確保』の重要性」とその実践の手法について、実例満載で説明する1冊

あわせて読みたい

【対立】パレスチナとイスラエルの「音楽の架け橋」は実在する。映画『クレッシェンド』が描く奇跡の楽団

イスラエルとパレスチナの対立を背景に描く映画『クレッシェンド』は、ストーリーそのものは実話ではないものの、映画の中心となる「パレスチナ人・イスラエル人混合の管弦楽団」は実在する。私たちが生きる世界に残る様々な対立について、その「改善」の可能性を示唆する作品

あわせて読みたい

【驚異】「持続可能な社会」での「豊かな生活」とは?「くじら漁の村」で生きる人々を描く映画:『くじ…

手作りの舟に乗り、銛1本で巨大なクジラを仕留める生活を続けるインドネシアのラマレラ村。そこに住む人々を映し出した映画『くじらびと LAMAFA』は、私たちが普段感じられない種類の「豊かさ」を描き出す。「どう生きるか」を改めて考えさせられる作品だ

あわせて読みたい

【具体例】行動経済学のおすすめ本。経済も世界も”感情”で動くと実感できる「人間の不合理さ」:『経済…

普段どれだけ「合理的」に物事を判断しているつもりでも、私たちは非常に「不合理的」な行動を取ってしまっている。それを明らかにするのが「行動経済学」だ。『経済は感情で動く』『世界は感情で動く』の2冊をベースにして、様々な具体例と共に「人間の不思議さ」を理解する

あわせて読みたい

【書評】奇跡の”国家”「ソマリランド」に高野秀行が潜入。崩壊国家・ソマリア内で唯一平和を保つ衝撃の”…

日本の「戦国時代」さながらの内戦状態にあるソマリア共和国内部に、十数年に渡り奇跡のように平和を維持している”未承認国家”が存在する。辺境作家・高野秀行の『謎の独立国家ソマリランド』から、「ソマリランド」の理解が難しい理由と、「奇跡のような民主主義」を知る

あわせて読みたい

【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…

「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる

あわせて読みたい

【生きろ】「どう生き延びるか」と覚悟を決める考え方。西原理恵子が語る「カネ」だけじゃない人生訓:…

西原理恵子『この世でいちばん大事な「カネ」の話』は、決して「お金」の話だけではありません。「自分が望む生き方」を実現するための「闘い方」を伝授してくれると同時に、「しなくていい失敗を回避する考え方」も提示してくれます。学校や家庭ではなかなか学べない人生訓

あわせて読みたい

【教養】美術を「感じたまま鑑賞する」のは難しい。必要な予備知識をインストールするための1冊:『武器…

芸術を「感性の赴くまま見る」のは、日本特有だそうだ。欧米では美術は「勉強するもの」と認識されており、本書ではアートを理解しようとするスタンスがビジネスにも役立つと示唆される。美術館館長を務める著者の『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』から基礎の基礎を学ぶ

あわせて読みたい

【驚嘆】この物語は「AIの危険性」を指摘しているのか?「完璧な予知能力」を手にした人類の過ち:『預…

完璧な未来予知を行えるロボットを開発し、地震予知のため”だけ”に使おうとしている科学者の自制を無視して、その能力が解放されてしまう世界を描くコミック『預言者ピッピ』から、「未来が分からないからこそ今を生きる価値が生まれるのではないか」などについて考える

あわせて読みたい

【快挙】「暗黒の天体」ブラックホールはなぜ直接観測できたのか?国際プロジェクトの舞台裏:『アイン…

「世界中に存在する電波望遠鏡を同期させてブラックホールを撮影する」という壮大なEHTプロジェクトの裏側を記した『アインシュタインの影』から、ブラックホール撮影の困難さや、「ノーベル賞」が絡む巨大プロジェクトにおける泥臭い人間ドラマを知る

あわせて読みたい

【絶望】日本の税金はおかしい、と思う前に。日本の財政は破綻するという主張と通貨のお勉強:『ツーカ…

『ツーカとゼーキン』の著者は、日本の財政再建は不可能だ、と主張する。また、借金の本質から国債の矛盾を指摘し、日銀による国債の爆買という異常事態を説明する。正しく増税してこなかった失策のツケを払わされる我々は、覚悟を決めるしかない。

あわせて読みたい

【希望】貧困の解決は我々を豊かにする。「朝ベッドから起きたい」と思えない社会を変える課題解決:『…

現代は、過去どの時代と比べても安全で清潔で、豊かである。しかしそんな時代に、我々は「幸せ」を実感することができない。『隷属なき道』をベースに、その理由は一体なんなのか何故そうなってしまうのかを明らかにし、さらに、より良い暮らしを思い描くための社会課題の解決に触れる

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

国家・政治・制度・地方【本・映画の感想】 | ルシルナ

私たちがどのような社会で生きているのか理解することは重要でしょう。ニュースやネット記事などを総合して現実を理解することはなかなか難しいですが、政治や社会制度など…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント