目次

はじめに

この記事で取り上げる本

三省堂

¥2,200 (2021/11/16 07:39時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

この本をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

- 「見えない天体」であるはずのブラックホールは、なぜ撮影できたのか?

- ブラックホールの撮影にはどれほどの困難が伴うのか?

- 大規模な科学研究につきまとう「ノーベル賞問題」

科学理論の話よりも、「いかにプロジェクトを完遂させたか」という人間の話がメインになるので、科学が苦手だという人も面白く読めると思う

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…

Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。

「ブラックホールを撮影する」という驚異的で壮大なプロジェクトはどのように展開されたのかを『アインシュタインの影』から学ぶ

この記事で紹介する本は、「ブラックホールを初めて観測したプロジェクト」の詳細に触れるものだ。もちろん、「ブラックホールとは何か」についても触れられているが、メインとなるのはプロジェクトの方なので、この記事でも、「ブラックホールそのもの」の説明はしないことにする。

ブラックホールについては、以下の記事で触れているので、そちらを読んでほしい。

あわせて読みたい

【平易】一般相対性理論を簡単に知りたい方へ。ブラックホール・膨張宇宙・重力波と盛りだくさんの1冊:…

現役の研究者が執筆した『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』は、アインシュタインが導き出した一般相対性理論が関わる3つのテーマについて、初心者にも分かりやすく伝える内容になっている。歴史的背景も含めて科学的知見を知りたい方にオススメの1冊

あわせて読みたい

【平易】ブラックホールを分かりやすく知りたい。難しいことは抜きにふわっと理解するための1冊:『ブラ…

2019年に初めて直接観測されるも、未だに謎多き天体である「ブラックホール」について現役研究者が分かりやすく語る『ブラックホールをのぞいてみたら』をベースに、科学者がその存在を認めてこなかった歴史や、どんな性質を持つ天体なのかを理解する

今回の記事でも、ブラックホールの性質に一部触れるが、それは「観測」に関係する部分に留めようと思う。

「ブラックホールの撮影」がなぜ可能なのか?

あわせて読みたい

【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…

「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか

2019年4月10日に、科学史においても歴史的となる記者会見が行われた。ブラックホールの撮影に成功したというもので、撮影された画像が世界中で同時に公開されたのだ。

この時の会見は、科学研究の発表という意味では異例づくめだったそうだ。「解禁時刻」は日本時間では22時07分に設定された。通常なら1時間単位で区切られるものだし、そもそも22時という遅い時間に記者会見を行うこともない。世界同時発表ということでこのような時間設定になったのだろう。そこまでして同時発表にこだわるという点に、注目度の高さを感じさせる。

あわせて読みたい

【超人】NHKによる「JAXAの宇宙飛行士選抜試験」のドキュメント。門外不出の「最強の就活」:『ドキュメ…

難攻不落のJAXAと粘り強い交渉を重ね、門外不出の「最強の就活」を捉えたドキュメンタリーを書籍化した『ドキュメント宇宙飛行士選抜試験』。2021年の13年ぶりの募集も話題になったが、「欠点があってはいけない」という視点で厳しく問われる試験・面接の実情を描き出す

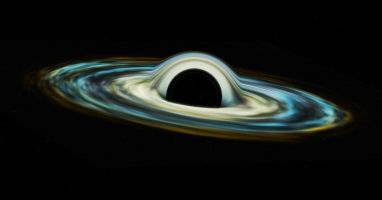

また通常、科学研究が一般の人の関心を惹くことはないが、ブラックホールとなると話は別だろう。映画・アニメ・SFなどに当たり前に登場するものだし、難しい理論を知らなくてもどんなものなのかイメージしやすい。しかも、「光を吸い込むから真っ黒で見えない」と言われている天体が「観測された」というのだ。どういうことなのか、興味が湧くというものだろう。

さて、まずその点から説明していこう。なぜ「ブラックホールの撮影」が可能なのかという話だ。

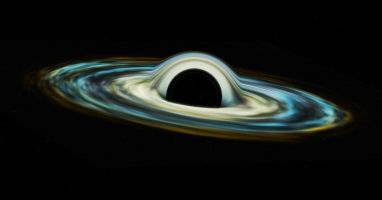

ブラックホールは、「光さえも吸い込む天体」であり、自らの周囲にある様々なものを無尽蔵になんでも吸い込んでいく。しかし、なんでも吸い込むといっても、すぐに吸い込まれるわけではない。ブラックホールの周囲で渋滞待ちのように様々なものが滞留しているのだ。

滞留している物質は、ブラックホールの周りをぐるぐると周回しながらやがて吸い込まれていくわけだが、その周回している間に他の物質とぶつかる。どれもとんでもないスピードで周回しているので、ぶつかることで摩擦熱が発生するのである。

あわせて読みたい

【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…

「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ

つまりブラックホールの周囲は、常に摩擦熱が大量発生している場所というわけだ。そしてその摩擦熱は可視光線を発するため、我々の目にも見えるし、撮影もできる、というわけである。

つまりこういうことだ。「ブラックホールの撮影に成功した」と言っても、その画像の中にブラックホールは映っていない。しかし、ブラックホールの周囲を取り巻く「摩擦熱による光」は撮影できる。つまり、「摩擦熱による光がドーナツ状になり、真ん中にぽっかり黒い穴がある」ような画像になるというわけだ。

観測以前から、「もしブラックホールを撮影したらこのように映るはずだ」という予測がなされていた。そして、まさにその予測通りの画像が得られたことで、「ブラックホールを撮影した」ということが確定した、というわけなのである。

あわせて読みたい

【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…

一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する

「ブラックホールの撮影」には、科学的にどのような意義があるのか?

ブラックホールの撮影は、我々一般人だけではなく、科学者にとっても大いに興味の的である。もちろんそこには、科学者としての純粋な好奇心もあるだろう。

しかしそれだけではなく、科学的にも意義のあるプロジェクトなのである。

あわせて読みたい

【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…

「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える

まずそもそもだが、「もしブラックホールを撮影したら『黒い穴』が映るはずだ」というシミュレーションは存在したが、あくまでそれは理論上の話でしかない。科学の世界では、「理論上そうなる」と「実際そうである」の隔たりは大きい。理論家がどれだけ素晴らしい理論を打ち立てても、その理論が導く予言・予測が実験や観測によって確かめられなければ、科学的には意味を成さないのだ。

つまり、「ブラックホールを撮影したら『黒い穴』が映る」かどうかは、実際に撮影してみなければ確定しない、ということになる。この問題に決着をつけたという点がまず挙げられる。

またブラックホールには、非常に有名な「宇宙検閲官仮説」と呼ばれる仮説が知られており、直接観測によってこの検証も期待されていた。

あわせて読みたい

【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…

例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ

ブラックホールというのは非常に単純な構造の天体であり、「特異点(非常に極小な中心部分)」と「事象の地平面(光が脱出不可能になる限界ライン)」の2つの要素のみで構成される。ざっくりとだが、東京ドームのマウンドに置かれたボールが「特異点」で、東京ドームの外壁が「事象の地平面」みたいなイメージでいいだろう。

ブラックホールは、その実在が示唆されるずっと以前から理論的な枠組みが研究されていた非常に特異な天体であり、重力崩壊によって「100%必ず『特異点』が作られる」ことは理論的に分かっていた。しかし「『事象の地平面』が作られるかどうか」は理論面からは判断できなかったのだ。

つまり可能性として、「『事象の地平面』を持たない、『特異点』だけのブラックホールも存在するかもしれない」というわけである。これを「裸の特異点」と呼ぶ。

そして「宇宙検閲官仮説」というのは、「『裸の特異点』が発生することはない」という仮説のことだ。ペンローズという数学者が主張したものだが、証明されているわけではない。そして、もしブラックホールを観測して「裸の特異点」が観測されたら、この「宇宙検閲官仮説」は否定される、ということになるのだ。

あわせて読みたい

【敗北】「もつれ」から量子論の基礎を学ぶ。それまでの科学では説明不能な「異次元の現象」とは?:『…

アインシュタインは量子力学を生涯受け入れなかったのだが、アインシュタインが批判し続けたことによって明らかになったこともある。「もつれ」の重要性もその一つだ。『宇宙は「もつれ」でできている』から量子力学の基礎を成す現象を知る。

今回の撮影では「裸の特異点」は映らなかったので、この仮説は生き残っている。このように、「ブラックホールの撮影」が何らかの主張の裏付けになるという意味でも重要なのである。

他にも本書では、「ブラックホールの撮影」によってどんなことが確かめられるのかについていくつか挙げられている。そのような複数の成果が期待できるという意味で、このプロジェクトは非常に「お得」だと、著者は考えているようだ。

EHTプロジェクトが誕生したきっかけ

ブラックホールの撮影プロジェクトには、「EHT(事象の地平望遠鏡)プロジェクト」という名前がつけられている。そしてこの計画を率いたのが、シェップ・ドールマンという人物だ。本書ではこのシェップという人物を主軸に置き、EHTプロジェクトがいかにして展開されていったのかを追っていくという構成になる。

あわせて読みたい

【嫉妬?】ヒッグス粒子はいかに発見されたか?そして科学の”発見”はどう評価されるべきか?:『ヒッグ…

科学研究はもはや個人単位では行えず、大規模な「ビッグサイエンス」としてしか成立しなくなっている。そんな中で、科学研究の成果がどう評価されるべきかなどについて、「ヒッグス粒子」発見の舞台裏を追った『ヒッグス 宇宙の最果ての粒子』をベースに書く

EHTプロジェクトの根幹を成すのはVLBI(超長基線電波干渉計)である。これは、地球上の様々な地域に存在する複数の電波望遠鏡で同時に撮影を行い、そのデータを組み合わせることで、1台の電波望遠鏡では捉えられない対象を撮影する、という仕組みだ。今回のブラックホール撮影では、地球上に存在するほぼすべてのミリ波望遠鏡が総動員されたため、EHTプロジェクトは「人類史上最大の望遠鏡」とも呼ばれている。

そのVLBIの仕組みを作り上げたのがアラン・ロジャースという人物であり、シェップが彼と出会ったことでEHTプロジェクトは始まることになるのだ。

あわせて読みたい

【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…

科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる

シェップは非常に優秀な学生だったが、運に恵まれなかったことで不遇な大学院時代を過ごすことになってしまう。最終的には教授から厄介払いされるようにしてヘイスタック観測所に移ることになるのだが、そこでロジャースと出会うことになる。

シェップはVLBIを詳しく理解していたわけではなかったが、その仕組みにロマンを感じた。そしてシェップは上司であるロジャースから、VLBIでサブミリ波を観測するというミッションを与えられることになる。何年もかかるだろう困難な研究だが、上手くいけばブラックホールの観測ができる、と言われたことがきっかけとなって、シェップの中でEHTプロジェクトが生まれたのだ。

ではここから、実際のブラックホール撮影の話に移っていくのだが、その前に1つ、VLBIによって思いがけず証明されることになったある理論の話をしよう。「大陸が動いている」という「プレートテクトニクス理論」だ。

宇宙には「クエーサー」と呼ばれる天体がある。これは地球からもの凄く離れた場所にあるので、地球から見れば「不動の点」のように扱っていい(クエーサーは実際には光速で移動しているが、それが無視できてしまうほど地球から遠く離れている、ということ)。

ではそんな「クエーサー」を、地球上にある2基の電波望遠鏡で観測し続けるとしよう。

あわせて読みたい

【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…

現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する

すると、日によって電波の到達時間が変わるのだ。「クエーサー」は「不動の点」と見なせるほど遠くにあるのだから、その到達時間の差は「電波望遠鏡自体が移動していること」によるものと考えられる。しかし、地面に固定されている電波望遠鏡が勝手に動くはずがない。

これはつまり、電波望遠鏡が載っている大陸自体が移動したことを意味している。これによって「プレートテクトニクス理論」の正しさが示されたという。なかなか壮大な話ではないだろうか。

EHTプロジェクトの最大のハードル

あわせて読みたい

【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘

重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー

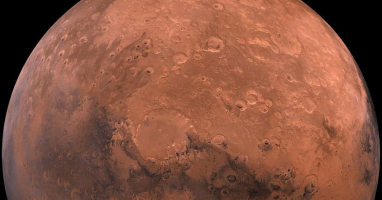

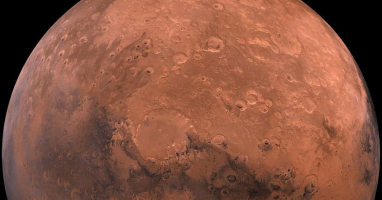

今回のEHTプロジェクトで実際に撮影されたブラックホールは「M87」と呼ばれており、地球から5500万光年離れた場所にある“通常の”ブラックホールだ。

ブラックホールには実は2種類あり、「巨大ブラックホール」と呼ばれている特別なものも存在している。現在、どの銀河にもその中心部には「巨大ブラックホール」が存在すると考えられており、EHTプロジェクトが本命と考えていたのも、そんな「巨大ブラックホール」の1つである「いて座A*」だった。

あわせて読みたい

【謎】恐竜を絶滅させた隕石はどこから来た?暗黒物質が絡む、リサ・ランドールの驚愕の仮説:『ダーク…

「生物の絶滅」には、以前から知られていたある謎があった。そしてその謎を、未だに観測されておらず、「科学者の妄想の産物」でしかない「ダークマター(暗黒物質)」が解決するかもしれない。現役の科学者が『ダークマターと恐竜絶滅』で語る驚きの仮説。

どのブラックホールが観測できたとしても快挙ではあるのだが、天の川銀河の中心にある巨大ブラックホール「いて座A*」は中でも重要と考えられている。だからこそ、この撮影が本命なのだ。地球から2万6000光年と、「M87」と比べてもとんでもなく離れているのだが、「巨大ブラックホール」はその巨大さゆえに、通常のブラックホールよりもさらに輝いていると考えられており、見つけやすいという想定だった。

ただ、見つけやすいのだとしても、撮影するハードルは非常に高い。3つの壁をくぐり抜けなければならないからだ。

1つ目は「散乱スクリーン」と呼ばれており、その正体は未だ判然としていないものの、電波が通り抜けるのを妨害する存在として知られている。2つ目は、ブラックホールの周辺を囲む高温のガス。このガスが透明かどうか(つまり電波を通すかどうか)は、実際に観測をしてみなければ分からない。

そして最後が地球の天気だ。先述した通りVLBIは、地球上の様々な地点に存在する電波望遠鏡を同期させ同時に観測を行うのだが、それはつまり、電波望遠鏡が存在するすべての地点で「晴れ」でなければならない、ということを意味する。まあ、晴れでなくとも、「雲が厚くなく、雨が降っていない」という状態ならいいわけだが、すべてとは言わないまでも、電波望遠鏡が存在するほとんどの地域で「天体観測に向く天気」でなければブラックホールの撮影は実現できないのだ。

あわせて読みたい

【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…

20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る

この3条件がそろうのは地上で皆既日食が見られるのと同じくらいの偶然だと、後にフルビオ・メリアは語っている

「散乱スクリーン」や「高温ガス」はやってみなければなんとも言えないが、天気については地球上の問題だ。望遠鏡の使用日の調整でなんとかできるのではないか……と考えるのは甘い。というのは、巨大な望遠鏡というのは世界各国が共有しているものであり、1つの研究のために融通できるようなものではないからだ。あらかじめ「使用できる日時」が定められており、その時に「晴れ」であることを祈るしかない、という状態なのだ。

他にも技術的な問題は様々に存在するのだが、この天気の話だけでも、EHTプロジェクトがいかに困難なものであるのか理解できるだろう。

EHTプロジェクトにおける様々な障害

他にもEHTプロジェクトには膨大な難題が山積しており、シェップはその調整に追われ続けた。

あわせて読みたい

【到達】「ヒッグス粒子の発見」はなぜ大ニュースなのか?素粒子物理学の「標準模型」を易しく説明する…

「ヒッグス粒子の発見」はメディアでも大きく取り上げられたが、これが何故重要なのかを説明できる人はそう多くはないだろう。『強い力と弱い力 ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く』をベースに、謎めいた「弱い力」を説明する「自発的対称性の破れ」を学ぶ

シェップが最後の最後まで納得できないと憤慨していた件がある。チリ高地に存在するALMAという世界最大の電波望遠鏡に関係するものだ。

EHTプロジェクトは複数の電波望遠鏡を同期させる必要があると書いた。そして、正確に同期させるためには「水素メーザー原子時計」と呼ばれる非常に正確な時計を電波望遠鏡に接続する必要がある。

この「水素メーザー原子時計」は軍事目的にも転用可能であり、政府の許可なしには国外に持ち出しができないような代物だ。つまりEHTプロジェクトは、「水素メーザー原子時計」を購入し、政府と交渉して国外へと持ち出し、各電波望遠鏡に設置するという膨大な労力を費やさなければならないことになる。

あわせて読みたい

【天才】科学者とは思えないほど面白い逸話ばかりのファインマンは、一体どんな業績を残したのか?:『…

数々の面白エピソードで知られるファインマンの「科学者としての業績」を初めて網羅したと言われる一般書『ファインマンさんの流儀』をベースに、その独特の研究手法がもたらした様々な分野への間接的な貢献と、「ファインマン・ダイアグラム」の衝撃を理解する

そこまでやるのだから、「水素メーザー原子時計」を使った観測はEHTプロジェクトが優先的に行えるべき、と考えてしまうだろう。シェップも当然そう考えた。EHTプロジェクトの資金で設置するのだから、「水素メーザー原子時計」を使用する観測はEHTプロジェクトに優先権があるはずだ、と。

しかしALMAの見解は違った。誰がどんな事情で行ったにせよ、電波望遠鏡に成された設備増強は「オープンソース」のような扱いとなる。そしてその使用に関しては、「最も良い計画を提出した研究機関」を優先する、というのだ。

科学研究の実際を知っているわけではない私からすれば、ALMAの主張はかなりぶっ飛んでいる風に感じられるが、共有財産である望遠鏡の運営という観点からは仕方ない判断なのだろうか。シェップはこの決定に納得できず長年闘ったが、結局結論が覆ることはなかった。

あわせて読みたい

【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…

どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る

またこんなこともあった。

EHTプロジェクトには莫大な資金が必要であり、当然さまざまな助成金の申請を行っていた。もちろん助成金の申請には常にライバルがいる。ある助成金の申請でEHTプロジェクトが争っていたのはCARMAという電波望遠鏡だった。つまり、「EHTプロジェクトかCARMAのいずれかが助成金を手にできる」というわけである。

その争いにEHTプロジェクトは勝った。それは喜ばしいことなのだが、CARMAはこの助成金の申請に敗れたことで、「あと1年しか存続できない」ことが決定してしまった。

しかしそれはEHTプロジェクトにとって困る。世界中の電波望遠鏡を同期させるプロジェクトなのだから、使える電波望遠鏡は1つでも多い方がいいからだ。とはいえ、その助成金の申請でCARMAが勝利してしまえば、EHTプロジェクトの資金が足りなくなる。

痛し痒しとはこのことで、様々な条件を同時に揃えなければならないEHTプロジェクトが抱える苦労の象徴のような出来事だと言えるだろう。

そんなこんなで様々な調整を続けたことで、ようやく実際の撮影にこぎつけるところまでたどり着いた。しかしそのタイミングで、予想もしない出来事が起こる。それはEHTプロジェクトと直接的には関係ない出来事だが、これを受けてシェップは気を引き締めることになったのだ。

あわせて読みたい

【驚異】プロジェクトマネジメントの奇跡。ハリウッドの制作費以下で火星に到達したインドの偉業:映画…

実は、「一発で火星に探査機を送り込んだ国」はインドだけだ。アメリカもロシアも何度も失敗している。しかもインドの宇宙開発予算は大国と比べて圧倒的に低い。なぜインドは偉業を成し遂げられたのか?映画『ミッション・マンガル』からプロジェクトマネジメントを学ぶ

「BICEP2」と呼ばれるプロジェクトがあり、この研究グループが「宇宙背景放射のゆらぎを観測した」と発表し、大いに話題を集めていた。しかしその直後、「この発見は空振りかもしれない」という報道が出る。観測データを精査する際に、宇宙の塵に由来するノイズを取り除く過程でミスが起こった可能性がある、と指摘されたのだ。

この研究グループはその指摘に反論できず、最終的に「誤りである可能性」を渋々認めた。彼らの観測は「間違い」だとはっきり指摘されたわけではないのだが、データの精査にケチがついたために、「正しかったかもしれないし、間違っていたかもしれない」という宙ぶらりんな結論に落ち着いてしまったのだ。

あわせて読みたい

【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ

『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?

この出来事によってシェップは、「ほんの僅かな疑念も持たれない形で発表しなければならない」と改めて実感し、当初の予定から解析方法を変更する。同一の観測データを3箇所で精査し、その間お互いに分析結果を一切共有しないという体制を整えたのだ。

そして、3箇所で行われた解析の結果はすべて瓜2つと言っていいものになり、彼らは自信を持って結果を発表することができた。

ここで取り上げたのはほんの一部だが、本書ではこのように「プロジェクトの裏側」が詳細に記されていく。科学理論についての本は世の中に多く存在するだろうが、プロジェクトそのものを描く作品は決して多くはないと思うので、興味深く読めるのではないかと思う。

巨大プロジェクトにつきまとう「ノーベル賞問題」

近年、科学研究はその規模が非常に大きくなっている。加速器や望遠鏡などの巨大施設を使用しなければ成果を挙げられなくなり、必然的に関わる人間が膨大となっているのだ。そしてこのような科学研究の実情は、「ノーベル賞を誰が受賞するか」というややこしい問題を引き起こすことにもなる。

あわせて読みたい

【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…

生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る

ノーベル賞では、受賞人数や対象が明確に規定されている。「故人には与えられない」「団体は対象外で、あくまでも個人に与えられる」「各賞1年に最大3人まで」などがよく知られているものだろうか。

当然だが、ノーベル賞が発表される以前に内定情報などが伝えられることはない。となれば、数百人、数千人が関わる科学研究においてはあらかじめ、「このプロジェクトの顔は誰なのか」がノーベル賞を選定する委員会にも判別できるように組織を整えておく必要があるわけだ。

そしてこの点で、EHTプロジェクトは大きく混乱することになる。プロジェクトを最初期から主導しているシェップが、規模が大きくなるに連れて、「自分の成果を誰かに横取りされるのではないか」と警戒心を抱くようになったからだ。

そこには、EHTプロジェクトの進展の過程におけるメンバーの変遷が関係している。

元々EHTプロジェクトは、シェップが個人的に集めたメンバーで進められていた。しかししばらくして、主に資金面に問題が生じ、プロジェクトが動かなくなってしまう。そんな状況を知ったハイノという科学者が独自に資金集めを行い、それを手土産にEHTプロジェクトに合流しようとした。本書を読む限りにおいては、ハイノは純粋にプロジェクトのためを思ってそんな行動をしたと感じられる。

しかしシェップはハイノの動きを警戒する。このプロジェクトを乗っ取るつもりなのではないかと考えたのだ。

あわせて読みたい

【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…

メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方

シェップは元々大学教授などではなく、観測所に勤める一研究員に過ぎない。だからこそこのEHTプロジェクトに人生を賭けていた。シェップが集めたメンバーだけで完遂できれば、なんの問題もなくシェップの手柄だと判断できる。しかしハイノが合流するということは、改めて組織を組み直す必要が生じるわけだ。

そしてそうなればシェップは、「評議会からプロジェクトリーダーに任命されるかもしれない人」という立ち位置になる。もちろん、任命されれば問題はない。しかし、その保証は確実にあると言えるか? ハイノ側の人物がリーダーに任命される可能性も決してゼロとは言えないし、そうなれば、プロジェクトが成功しても自分の手柄にはならない。

シェップは、プロジェクト進展の過程で常にこのような葛藤に囚われていた。そしてそのことによって、プロジェクト全体が振り回されていくことになる。

このように巨大プロジェクトには「ノーベル賞問題」はつきものであり、これからも同じことが起こることだろう。時代の変遷に合わせて規定が変わるのが一番いいと思うが、それはノーベル賞委員会次第だ。規定が変わらない内は、このような人間臭い問題がつきまとうことになるのだろう。

あわせて読みたい

【実話】実在の人物(?)をモデルに、あの世界的超巨大自動車企業の”内実”を暴く超絶面白い小説:『小…

誰もが知るあの世界的大企業をモデルに据えた『小説・巨大自動車企業トヨトミの野望』は、マンガみたいなキャラクターたちが繰り広げるマンガみたいな物語だが、実話をベースにしているという。実在の人物がモデルとされる武田剛平のあり得ない下剋上と、社長就任後の世界戦略にはとにかく驚かされる

三省堂

¥2,200 (2022/01/29 21:03時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【圧巻】150年前に気球で科学と天気予報の歴史を変えた挑戦者を描く映画『イントゥ・ザ・スカイ』

「天気予報」が「占い」と同等に扱われていた1860年代に、気球を使って気象の歴史を切り開いた者たちがいた。映画『イントゥ・ザ・スカイ』は、酸素ボンベ無しで高度1万1000m以上まで辿り着いた科学者と気球操縦士の物語であり、「常識を乗り越える冒険」の素晴らしさを教えてくれる

本書は、プロジェクトの途中からシェップに密着し続けた著者によるもので、シェップを中心としたプロジェクト全体を概観する内容になっている。だから、全世界を巻き込んだこのプロジェクトにおいて日本がどのように関わったのかについては本文でほとんど触れられていない。

しかし、国立天文台副台長である渡部潤一氏(本書の日本語版監修者でもある)が、日本の貢献について解説で詳しく触れている。装置の制作から解析手法の開発など、様々な点で日本も活躍したということが伝わる内容だ。

この記事では触れなかったが、ブラックホールという天体は、アインシュタインの一般相対性理論の方程式から理論的に導かれるものだ。理論主導で研究が進み、その後ブラックホールという天体の実在が少しずつ示唆され、その存在が認められるようになっていった。

あわせて読みたい

【平易】一般相対性理論を簡単に知りたい方へ。ブラックホール・膨張宇宙・重力波と盛りだくさんの1冊:…

現役の研究者が執筆した『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』は、アインシュタインが導き出した一般相対性理論が関わる3つのテーマについて、初心者にも分かりやすく伝える内容になっている。歴史的背景も含めて科学的知見を知りたい方にオススメの1冊

しかし今回のEHTプロジェクトまで、「ブラックホールは本当の本当に存在するのか」という問題は未解決のままだったと言っていい。「ブラックホールが存在すると仮定しなければ説明がつかない現象」について様々に知られていたとはいえ、だからと言って「ブラックホールが存在する」と確実に言えるわけではないからだ。

そういう意味で今回のEHTプロジェクトは、長い年月をかけてアインシュタインが遺した宿題を解き明かしたと言ってもいいだろう。そういう、壮大な物語なのである。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…

Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【感動】映画『ボストン1947』は、アメリカ駐留時代の朝鮮がマラソンで奇跡を起こした実話を描く

映画『ボストン1947』は、アメリカ軍駐留時代の朝鮮を舞台に、様々な困難を乗り越えながらボストンマラソン出場を目指す者たちの奮闘を描き出す物語。日本統治下で日本人としてメダルを授与された”国民の英雄”ソン・ギジョンを中心に、「東洋の小国の奇跡」と評された驚くべき成果を実現させた者たちの努力と葛藤の実話である

あわせて読みたい

【宣伝】アポロ計画での月面着陸映像は本当か?映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』のリアル

「月面着陸映像はニセモノだ」という陰謀論を逆手にとってリアリティのある物語を生み出した映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』は、「ベトナム戦争で疲弊し、事故続きのNASAが不人気だった」という現実を背景に「歴史のif」を描き出す。「確かにそれぐらいのことはするかもしれない」というリアリティをコメディタッチで展開させる

あわせて読みたい

【実話】映画『ディア・ファミリー』は超良い話だし、大泉洋が演じた人物のモデル・筒井宣政は凄すぎる…

実話を基にした映画『ディア・ファミリー』では、個人が成したとは信じがたい偉業が描き出される。大泉洋が演じたのは、娘の病を治そうと全力で突き進んだ人物であり、そのモデルとなった筒井宣政は、17万人以上を救ったとされるIABPバルーンカテーテルの開発者なのだ。まったくホントに、凄まじい人物がいたものだと思う

あわせて読みたい

【伝説】映画『ミスター・ムーンライト』が描くビートルズ武道館公演までの軌跡と日本音楽への影響

ザ・ビートルズの武道館公演が行われるまでの軌跡を描き出したドキュメンタリー映画『ミスター・ムーンライト』は、その登場の衝撃について語る多数の著名人が登場する豪華な作品だ。ザ・ビートルズがまったく知られていなかった頃から、伝説の武道館公演に至るまでの驚くべきエピソードが詰まった1作

あわせて読みたい

【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘

重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー

あわせて読みたい

【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…

「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか

あわせて読みたい

【実話】実在の人物(?)をモデルに、あの世界的超巨大自動車企業の”内実”を暴く超絶面白い小説:『小…

誰もが知るあの世界的大企業をモデルに据えた『小説・巨大自動車企業トヨトミの野望』は、マンガみたいなキャラクターたちが繰り広げるマンガみたいな物語だが、実話をベースにしているという。実在の人物がモデルとされる武田剛平のあり得ない下剋上と、社長就任後の世界戦略にはとにかく驚かされる

あわせて読みたい

【挑戦】手足の指を失いながら、今なお挑戦し続ける世界的クライマー山野井泰史の”現在”を描く映画:『…

世界的クライマーとして知られる山野井泰史。手足の指を10本も失いながら、未だに世界のトップをひた走る男の「伝説的偉業」と「現在」を映し出すドキュメンタリー映画『人生クライマー』には、小学生の頃から山のことしか考えてこなかった男のヤバい人生が凝縮されている

あわせて読みたい

【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ

『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?

あわせて読みたい

【圧巻】150年前に気球で科学と天気予報の歴史を変えた挑戦者を描く映画『イントゥ・ザ・スカイ』

「天気予報」が「占い」と同等に扱われていた1860年代に、気球を使って気象の歴史を切り開いた者たちがいた。映画『イントゥ・ザ・スカイ』は、酸素ボンベ無しで高度1万1000m以上まで辿り着いた科学者と気球操縦士の物語であり、「常識を乗り越える冒険」の素晴らしさを教えてくれる

あわせて読みたい

【欠落】映画『オードリー・ヘプバーン』が映し出す大スターの生き方。晩年に至るまで生涯抱いた悲しみ…

映画『オードリー・ヘプバーン』は、世界的大スターの知られざる素顔を切り取るドキュメンタリーだ。戦争による壮絶な飢え、父親の失踪、消えぬ孤独感、偶然がもたらした映画『ローマの休日』のオーディション、ユニセフでの活動など、様々な証言を元に稀代の天才を描き出す

あわせて読みたい

【激変】天才・藤井聡太と将棋界について加藤一二三、渡辺明が語る。AIがもたらした変化の是非は?:『…

『天才の考え方 藤井聡太とは何者か?』は、加藤一二三・渡辺明という棋界トップランナー2人が「将棋」をテーマに縦横無尽に語り合う対談本。この記事では、「AIがもたらした変化」について触れる。「答えを教えてくれるAI」は、将棋を、そして棋士をどう変えたのか?

あわせて読みたい

【超人】NHKによる「JAXAの宇宙飛行士選抜試験」のドキュメント。門外不出の「最強の就活」:『ドキュメ…

難攻不落のJAXAと粘り強い交渉を重ね、門外不出の「最強の就活」を捉えたドキュメンタリーを書籍化した『ドキュメント宇宙飛行士選抜試験』。2021年の13年ぶりの募集も話題になったが、「欠点があってはいけない」という視点で厳しく問われる試験・面接の実情を描き出す

あわせて読みたい

【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?

タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う

あわせて読みたい

【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:…

グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る

あわせて読みたい

【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…

『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る

あわせて読みたい

【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統…

現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ

あわせて読みたい

【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…

例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ

あわせて読みたい

【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る

「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える

あわせて読みたい

【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….

つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る

あわせて読みたい

【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…

名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強

あわせて読みたい

【奇跡】ホンダジェット驚愕の開発秘話。航空機未経験のホンダが革命的なアイデアで常識を打ち破る:『…

自動車メーカーの本田技研工業が開発した「ホンダジェット」は、航空機への夢を抱いていた創業者・本田宗一郎のスピリットを持ち続ける会社だからこそ実現できた。『ホンダジェット 開発リーダーが語る30年の全軌跡』からその革命的な技術開発と運用までのドラマを知る

あわせて読みたい

【問い】「学ぶとはどういうことか」が学べる1冊。勉強や研究の指針に悩む人を導いてくれる物語:『喜嶋…

学校の勉強では常に「課題」が与えられていたが、「学び」というのは本来的に「問題を見つけること」にこそ価値がある。研究者の日常を描く小説『喜嶋先生の静かな世界』から、「学びの本質」と、我々はどんな風に生きていくべきかについて考える

あわせて読みたい

【平易】ブラックホールを分かりやすく知りたい。難しいことは抜きにふわっと理解するための1冊:『ブラ…

2019年に初めて直接観測されるも、未だに謎多き天体である「ブラックホール」について現役研究者が分かりやすく語る『ブラックホールをのぞいてみたら』をベースに、科学者がその存在を認めてこなかった歴史や、どんな性質を持つ天体なのかを理解する

あわせて読みたい

【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…

どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る

あわせて読みたい

【平易】一般相対性理論を簡単に知りたい方へ。ブラックホール・膨張宇宙・重力波と盛りだくさんの1冊:…

現役の研究者が執筆した『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』は、アインシュタインが導き出した一般相対性理論が関わる3つのテーマについて、初心者にも分かりやすく伝える内容になっている。歴史的背景も含めて科学的知見を知りたい方にオススメの1冊

あわせて読みたい

【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…

20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る

あわせて読みたい

【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…

古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る

あわせて読みたい

【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…

「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える

あわせて読みたい

【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…

世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ

あわせて読みたい

【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…

「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ

あわせて読みたい

【謎】恐竜を絶滅させた隕石はどこから来た?暗黒物質が絡む、リサ・ランドールの驚愕の仮説:『ダーク…

「生物の絶滅」には、以前から知られていたある謎があった。そしてその謎を、未だに観測されておらず、「科学者の妄想の産物」でしかない「ダークマター(暗黒物質)」が解決するかもしれない。現役の科学者が『ダークマターと恐竜絶滅』で語る驚きの仮説。

あわせて読みたい

【驚異】プロジェクトマネジメントの奇跡。ハリウッドの制作費以下で火星に到達したインドの偉業:映画…

実は、「一発で火星に探査機を送り込んだ国」はインドだけだ。アメリカもロシアも何度も失敗している。しかもインドの宇宙開発予算は大国と比べて圧倒的に低い。なぜインドは偉業を成し遂げられたのか?映画『ミッション・マンガル』からプロジェクトマネジメントを学ぶ

あわせて読みたい

【対話】刑務所内を撮影した衝撃の映画。「罰則」ではなく「更生」を目指す環境から罪と罰を学ぶ:映画…

2008年に開設された新たな刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」で行われる「TC」というプログラム。「罰則」ではなく「対話」によって「加害者であることを受け入れる」過程を、刑務所内にカメラを入れて撮影した『プリズン・サークル』で知る。

あわせて読みたい

【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…

小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る

あわせて読みたい

【奇跡】ビッグデータに”直感”を組み込んで活用。メジャーリーグを変えたデータ分析家の奮闘:『アスト…

「半世紀で最悪の野球チーム」と呼ばれたアストロズは、ビッグデータの分析によって優勝を果たす。その偉業は、野球のド素人によって行われた。『アストロボール』をベースに、「ビッグデータ」に「人間の直感」を組み込むという革命について学ぶ

あわせて読みたい

【恐怖】SNSの危険性と子供の守り方を、ドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』で学ぶ

実際にチェコの警察を動かした衝撃のドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』は、少女の「寂しさ」に付け込むおっさんどもの醜悪さに満ちあふれている。「WEBの利用制限」だけでは子どもを守りきれない現実を、リアルなものとして実感すべき

あわせて読みたい

【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…

日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書

あわせて読みたい

【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…

メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

宇宙・ビッグバン・ブラック ホール・相対性理論【本・映画の感想】 | ルシルナ

科学全般に関心を持っていますが、その中でも宇宙に関する本はたくさん読んできました。ビッグバンがいかに起こったか、ブラックホールはどうやって直接観測されたか、宇宙…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント