目次

はじめに

この記事で取り上げる本

KADOKAWA

¥1,430 (2021/11/22 22:46時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

この本をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

- あのアインシュタインも、ブラックホールの存在を受け入れなかった

- 光さえ脱出できない「見えない天体」なのに何故撮影できたのか?

- 「大質量ブラックホール」の大問題の1つを著者らのグループが解明した

私は本書を読んで、「ブラックホールが宇宙の中でも最も明るい天体の1つ」であることを初めて知った

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…

Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。

ブラックホールの基礎的な知識を易しく得られる1冊

ブラックホールの存在はなかなか受け入れられなかった(アインシュタインも否定した)

あわせて読みたい

【快挙】「暗黒の天体」ブラックホールはなぜ直接観測できたのか?国際プロジェクトの舞台裏:『アイン…

「世界中に存在する電波望遠鏡を同期させてブラックホールを撮影する」という壮大なEHTプロジェクトの裏側を記した『アインシュタインの影』から、ブラックホール撮影の困難さや、「ノーベル賞」が絡む巨大プロジェクトにおける泥臭い人間ドラマを知る

2019年4月、国際的な科学プロジェクトが「ブラックホールを撮影した」と発表した。その「EHTプロジェクト」の裏側については以下の記事にまとめてある。

上記の記事ではプロジェクトそのものの詳細を書いたが、「ブラックホール」についての記述はほとんどしなかった。この記事では、「ブラックホールはどのように研究されてきたのか」も含め、ブラックホールそのものについてまとめていこうと思う。

まずざっと、「ブラックホールなどという奇妙な天体が研究されるようになった流れ」について触れていこう。

あわせて読みたい

【平易】一般相対性理論を簡単に知りたい方へ。ブラックホール・膨張宇宙・重力波と盛りだくさんの1冊:…

現役の研究者が執筆した『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』は、アインシュタインが導き出した一般相対性理論が関わる3つのテーマについて、初心者にも分かりやすく伝える内容になっている。歴史的背景も含めて科学的知見を知りたい方にオススメの1冊

ブラックホールは、アインシュタインが生み出した一般相対性理論の方程式から”発見”された。シュヴァルツシルトという科学者が、砲弾が降る戦場で必死に計算をし、「一般相対性理論の方程式をある特殊な条件の下で解くと、光をも吸い込む天体の存在が予測される」という結果を導き出したのだ(ちなみに、アインシュタインが存命中には「ブラックホール」という呼び名は存在しなかった)。

シュヴァルツシルトの計算は、アインシュタインが一般相対性理論を発表した直後に行われたものであり、アインシュタインは「自説に興味を持ってくれた者がいる」という点では喜んだ。しかしシュヴァルツシルトの計算については、「計算としては面白いが、現実には存在しないだろう」と考えていたそうである。

このような態度は何も、アインシュタインに限らない。

想像を絶するほど奇怪な天体の存在を、最初はほとんどすべての研究者が信じなかったのです

あわせて読みたい

【到達】「ヒッグス粒子の発見」はなぜ大ニュースなのか?素粒子物理学の「標準模型」を易しく説明する…

「ヒッグス粒子の発見」はメディアでも大きく取り上げられたが、これが何故重要なのかを説明できる人はそう多くはないだろう。『強い力と弱い力 ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く』をベースに、謎めいた「弱い力」を説明する「自発的対称性の破れ」を学ぶ

シュヴァルツシルトが勇敢にも踏み出した一歩に続く者はなかなかいなかった。シュヴァルツシルト自身も早くに亡くなってしまったため、ブラックホール研究の進展は、チャンドラセカールという天才の登場を待たなければならない。

さて、天文学の世界では、「星の最期はどうなるのか?」という問題が存在していた。既に知られていた「白色矮星」という天体こそが「星が死んだ後の最期の姿だ」と考えられていたのだが、その状況に待ったをかけた人物がいる。それがチャンドラセカールである。

チャンドラセカールは「チャンドラセカール限界」で有名だが、これは、「白色矮星の質量には限界がある」ことを示すものだ。確かに星は死んだら白色矮星になる。しかし、ある一定以上の質量を持つ天体は重すぎるために、白色矮星になることができないのだ。白色矮星になれるかどうかの限界質量をチャンドラセカールは示したというわけである。

ちなみに、このチャンドラセカールの研究は、当代随一の科学者として知られていたエディントンにボロクソに批判されてしまう。エディントンと言えば、アインシュタインの一般相対性理論の検証を行う観測隊を率いた人物だ。当時のほとんどの科学者は、チャンドラセカールの主張を素晴らしいものだと考えていたそうだが、高名なエディントンに反論する者はおらず、インド出身のチャンドラセカールは孤軍奮闘を強いられた。

あわせて読みたい

【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…

20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る

そんな議論に嫌気が差し、チャンドラセカールは研究対象を変えるのだが、結果的にこれが彼には合っていたようだ。その後チャンドラセカールは、定期的に研究テーマを変えるようになったという。また彼は、若い頃に成したこの「チャンドラセカール限界」の仕事でノーベル賞を受賞するのだが、受賞時の年齢は70歳を超えていた。恐らく、研究から受賞までの最長期間だろうと言われている。

結果的には正しく評価されたが、苦労の多い研究者人生を歩んだ人物なのだ。

さて話を戻そう。「白色矮星になれる質量には限界がある」とチャンドラセカールが導き出した、という話だ。すると当然、こんな疑問が出てくる。「白色矮星になれないような大きな質量を持つ星の最期はどうなるのか?」

その後「中性子星」という天体が考え出された。文字通り、「中性子でできた星」である。そして白色矮星になれなかった星は中性子星になると考えられるようになっていく。このように新たな天体の存在が仮定されるのは、「星が死んだらブラックホールになる」という結論を回避したい、という気持ちが働くからでもある。やはり科学者の中には、ブラックホールなんていう訳の分からないものを認めたくないという人もいたのである。

あわせて読みたい

【考察】映画『テネット』の回転ドアの正体をネタバレ解説。「時間反転」ではなく「物質・反物質反転」…

クリストファー・ノーラン監督の「TENET テネット」は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」の仕組みを端緒に、映画全体の設定を科学的に説明します

しかし、後に原爆開発の責任者になるオッペンハイマーが、「中性子星の質量にも限界が存在する」ということを明らかにしてしまう。つまり、ある一定以上の質量の星は、白色矮星にも中性子星にもなれないということだ。

このような研究によって少しずつ、「巨大な質量を持つ天体は最終的にブラックホールになる」と認められるようになっていく。しかし頑強にブラックホールの存在を信じない者もいた。その一人が、様々な業績で知られるホイーラーである。彼は独自に星の最期に関する研究を行いある発見をするのだが、実に皮肉なことにその発見はなんと、「大質量の天体が潰れたらブラックホールになる」という証明にも使われている。

ちなみにこのホイーラーが、「ブラックホール」の名付け親だというのが定説だ。これもまた皮肉な話だろう。

あわせて読みたい

【知】宇宙は”無”からいかに誕生したのか?量子力学が解き明かす”ビッグバン”以前の謎:『宇宙が始まる…

宇宙は「ビッグバン」から始まったことは知っているだろう。しかし「どのようにビッグバンが起こったのか」を知っているだろうか。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、「空間も時間も物理法則も存在しない無」からいかに宇宙が誕生したのかを学ぶ

このようにして、「最期にブラックホールになる天体も存在する」ということが受け入れられるようになっていった。

このような議論が行われていた時点では、観測による証拠はほぼ存在しなかったのだから、「ブラックホールなんて信じられない」という気持ちは理解できる。しかしその後、間接的な証拠が次々に見つかり、2019年にはついに直接観測が実現した、という流れになったというわけだ。

ブラックホールの「暗黒」と「輝き」の説明

本書は、EHTプロジェクトによるブラックホール観測が発表される以前の2017年の作品だ。しかしEHTプロジェクトについて補足するように、本書では「暗黒のブラックホールが撮影できる理由」について触れられている。

あわせて読みたい

【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…

現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する

まずは、ブラックホールの「暗黒」の話からしよう。何故ブラックホールは「見えない」のだろうか。

ブラックホールというのは、「重力が強すぎるために、光さえも脱出できない天体」である。このイメージを、「地球からロケットを発射する」という例で考えてみよう。

地球から宇宙へロケットを飛ばすためには、「脱出速度(宇宙速度)」を超えなければならない。これは「地球の重力を振り切るための速度」と考えればいい。この「脱出速度」を下回った場合、軽いか重いかに関係なく、ロケットは地球から宇宙へと出ていけないということになる。

これと同じように、「重力の影響で光さえ脱出できない状況」となっているのがブラックホールなのだ。そして、我々が生きているこの宇宙では、「光の速度」こそが最高速度の上限である。つまり、「光が脱出できない」ということは、「どんなものも脱出できない」ということになる。このような仕組みで、我々は「ブラックホールを見ることができない」のだ。

あわせて読みたい

【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…

一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する

私たちが何かを見る時には「可視光線」(普通の「光」だと思ってもらえればいい)を捉えているが、「赤外線カメラ」や「電波望遠鏡」などのように、「可視光線」以外をキャッチして何かを見ることも可能だ。

例えば、「黒いズボン」を履いている人がいるとして、「可視光線」で捉えれば「黒」に見えるが、サーモグラフィー(赤外線を捉える)でなら「赤」に見える(熱を持った部分が赤くなるため)。つまり「黒いズボンを履いた人」は、「可視光線」で見れば「黒」だが、「赤外線」で見れば「赤」ということになる。

しかし、光だけではなくどんなものも脱出できないブラックホールの場合、「可視光線」以外のどんなもので観測しようが何も映らないという「真っ黒」なのだ。本書にも、

ブラックホールの「黒」は私たちが思っている「黒」とは格が違う、「真の黒」なのです

と書かれている。この宇宙に存在するどんなものよりも「黒」であるというわけだ。

あわせて読みたい

【敗北】「もつれ」から量子論の基礎を学ぶ。それまでの科学では説明不能な「異次元の現象」とは?:『…

アインシュタインは量子力学を生涯受け入れなかったのだが、アインシュタインが批判し続けたことによって明らかになったこともある。「もつれ」の重要性もその一つだ。『宇宙は「もつれ」でできている』から量子力学の基礎を成す現象を知る。

では、どうしてそんな「暗黒」の天体を撮影することが出来るのだろうか? その答えはこうだ。

「ブラックホールは暗黒か?」

この答えはもちろんYESなのですが、実はNOでもあります。なぜなら、宇宙でもっとも明るい天体のひとつがブラックホールだからです

これはなかなか知られていない事実だろうと思う(私も本書を読むまで知らなかった)。

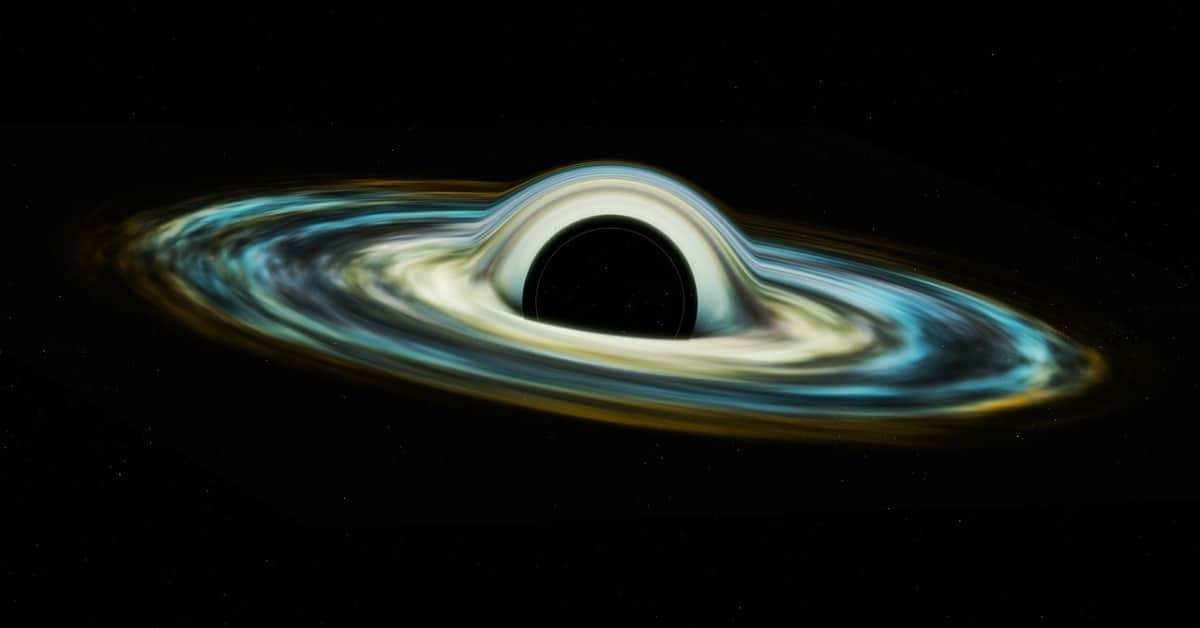

ブラックホールそのものが「暗黒」であることは確かだ。しかし一方で、ブラックホールの周辺は宇宙の中で最も明るいのだという。その鍵となるのが「ガス円盤」だ。

あわせて読みたい

【天才】科学者とは思えないほど面白い逸話ばかりのファインマンは、一体どんな業績を残したのか?:『…

数々の面白エピソードで知られるファインマンの「科学者としての業績」を初めて網羅したと言われる一般書『ファインマンさんの流儀』をベースに、その独特の研究手法がもたらした様々な分野への間接的な貢献と、「ファインマン・ダイアグラム」の衝撃を理解する

ブラックホールは、中心部である「特異点」とそれを覆うような「事象の地平面」の2要素で構成されている天体だ。イメージとしては、「東京ドームのピッチャーマウンドに置かれた梅干し」が「特異点」、「東京ドームの外壁」が「事象の地平面」というような感じでいいだろう。

ブラックホールはもの凄く重力が強いので、その周辺にあるものはどんどんとブラックホールに引き寄せられる。それらは最終的に「梅干し(特異点)」に吸い込まれるわけだが、「梅干し(特異点)」はあまりにも小さいので引き寄せられたものはすぐには吸い込まれす、ブラックホールの周辺で渋滞待ちのような状態になっている。

その渋滞待ちになったもののことを「ガス円盤」と呼ぶ。

このガス円盤は、ブラックホールの周辺を回転しながら待機しているのだが、「ブラックホールの中心(特異点)に近い方が重力が強い」ため、ガス円盤内では回転速度に差が生まれる。どの場所でも回転速度が一定なら、ガス円盤内のもの同士が接触してもそのまま並走するだけだが、回転速度に差があると摩擦が発生することになる。そしてその摩擦熱によって、ガス円盤は輝くというわけだ。

あわせて読みたい

【嫉妬?】ヒッグス粒子はいかに発見されたか?そして科学の”発見”はどう評価されるべきか?:『ヒッグ…

科学研究はもはや個人単位では行えず、大規模な「ビッグサイエンス」としてしか成立しなくなっている。そんな中で、科学研究の成果がどう評価されるべきかなどについて、「ヒッグス粒子」発見の舞台裏を追った『ヒッグス 宇宙の最果ての粒子』をベースに書く

つまりブラックホールというのは、「もの凄く明るいガス円盤に取り囲まれた真っ黒な領域」という見え方になる。ドーナツのようなイメージでいいだろう。そして、そのような天体だからこそ直接観測が可能なのだ。

実際に撮影されたブラックホールの写真をネットで検索してみてほしい。少し歪んでいるが、その歪みも含め、一般相対性理論からあらかじめ予測された通りの写真が撮られたことで、ブラックホールの撮影に成功したことが確定したのである。

「大質量ブラックホール」という謎の存在

あわせて読みたい

【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…

科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる

さて、紆余曲折を経て理論的に認められ、さらに直接観測されるに至ったブラックホールだが、もちろんまだまだ謎多き存在だ。その中でも、「大質量ブラックホール」の問題は大きかった。

それらの問題の内の1つを著者らのグループが解決したのだが、その話をする前にまず「大質量ブラックホール」そのものの説明をしよう。

一般的にブラックホールと呼ばれているのは「恒星質量ブラックホール」のことである。太陽などの「恒星」が潰れてできるものであり、「大質量ブラックホール」よりも小さい。一方の「大質量ブラックホール」は、太陽の100万倍から10億倍、あるいはそれ以上の質量を持つものであり、銀河の中心には必ず「大質量ブラックホール」が存在すると考えられている。

あわせて読みたい

【謎】恐竜を絶滅させた隕石はどこから来た?暗黒物質が絡む、リサ・ランドールの驚愕の仮説:『ダーク…

「生物の絶滅」には、以前から知られていたある謎があった。そしてその謎を、未だに観測されておらず、「科学者の妄想の産物」でしかない「ダークマター(暗黒物質)」が解決するかもしれない。現役の科学者が『ダークマターと恐竜絶滅』で語る驚きの仮説。

さて、「大質量ブラックホール」に関して知られていた謎というのが、「短期間でそれほどの質量を獲得できたのだろうか?」というものだ。これには、「チャンドラセカールの研究をこきおろした」と紹介したエディントンの理論が関係している。

エディントンは恒星について研究することで、「恒星の明るさには上限がある」という理論を導き出した(「エディントン限界」として知られている)。そして同じ理論をブラックホールに適用することで、「単位時間当たりに吸い込まれるガス円盤の量には上限がある」ということが示されるそうだ。これはつまり、「ブラックホールは時間さえ掛ければいくらでも大食漢でいられるが、早食いは得意ではない」ということになる。

一方、「大質量ブラックホール」の中には、今から130億年前、つまり宇宙誕生からわずか8億年後には出来上がっていたものもある。しかし、たった8億年で太陽の10億倍もの質量を獲得できるとは思えない。これが大きな問題の1つだった。

しかし著者らのグループがシミュレーションによってこの問題を解決する。彼らは「ブラックホールには厳密な意味では『エディントン限界』は適用されない」ということを発見したそうだ。つまり、「ブラックホールは早食いできる」と判明したということである。

あわせて読みたい

【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…

私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する

しかしこれで問題がすべて解決したわけではない。著者らは「大量のガスが遠方領域から供給される」という前提でシミュレーションを行ったのだが、その前提が成り立つには、「銀河のあちこちに散らばっているガスが銀河中心部にある大質量ブラックホールまでどのように運ばれたのか」に説明をつける必要がある。しかしまだその謎の解決には至っておらず、完全解明とはいかないようだ。

また「大質量ブラックホール」にはもう1つ、まったくの未解決の大きな問題がある。「銀河の質量」と「大質量ブラックホールの質量」には比例関係が認められるのだ。つまり、銀河が小さければ大質量ブラックホールも小さく、銀河が大きければ大質量ブラックホールも大きいというわけである。

あわせて読みたい

【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ

『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?

これが問題になるのは、「ブラックホールの重力は近距離にしか影響を及ぼさない」からだ。

例えば地球にいる我々は、どこかにあるブラックホールの重力の影響を受けていたりはしない。距離が離れているので地球まで影響が及ばないのだ。「大質量ブラックホール」も同じで、距離が近ければその重力からは決して逃れられないほどの影響を与えるが、少し離れればその影響はまったく無くなってしまう。

つまり問題は、「銀河の中心付近にしか影響を及ぼさないはずの大質量ブラックホールが、どうやって銀河全体の質量に影響を与えているのか」だ。比例関係にあるということは、相互が(あるいは一方が)影響を与えていることになる。しかし、遠距離には影響を与えられない「大質量ブラックホール」にそんなことができるのか、という問題は、まだまったくの謎だという。

ブラックホールの直接観測によって、科学者は新たな知見を手にしたことだろう。それによってブラックホールの謎が明らかになっていくことを期待したい。

あわせて読みたい

【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…

生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る

KADOKAWA

¥1,430 (2022/01/29 21:01時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…

「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る

最後に、「ブラックホールに吸い込まれる人の姿は撮影できない」という話に触れて終わろう。

ブラックホールに関する雑学本などを読むと、「ブラックホールから光は出てこられないのだから、『ブラックホールに吸い込まれた人』の情報も出ることができない。だからその直前の『ブラックホールにまさに吸い込まれそうになっている人』の姿がずっと見えたままになる」みたいに書かれていることがある。私も、そういう記述を読んだことがあるし、そうなのだと思っていた。

確かに理論上はそれが正解のようだが、現実にはそうはいかないらしい。というのも、「重力赤方偏移」という現象が存在するからだ。この効果を考えると、「ブラックホールの近くの光は波長が無限大になる」ため、結局「ブラックホールにまさに吸い込まれそうになっている人」も観測できないのである。

あわせて読みたい

【化石】聞き馴染みのない「分子生物学」を通じて、科学という学問の本質を更科功が分かりやすく伝える…

映画『ジュラシック・パーク』を観たことがある方なら、「コハクの化石に閉じ込められた蚊の血液から恐竜の遺伝子を取り出す」という設定にワクワクしたことだろう。『化石の分子生物学』とは、まさにそのような研究を指す。科学以外の分野にも威力を発揮する知見に溢れた1冊

だったら結局、「実際にブラックホールに人が吸い込まれるとして、どこまで観察可能なのか」は気になるところだ。本書では触れられていないが、誰か知っている方がいれば是非教えてほしい。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…

Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ

『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?

あわせて読みたい

【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…

例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ

あわせて読みたい

【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…

「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える

あわせて読みたい

【戸惑】人間の脳は摩訶不思議。意識ではコントロールできない「無意識の領域」に支配されている:『あ…

我々は決断や選択を「自分の意思」で行っていると感じるが、脳科学の研究はそれを否定している。我々に「自由意志」などない。「脳」の大部分は「意識以外のもの」に支配され、そこに「意識」はアクセスできないという驚愕の実態を『あなたの知らない脳』から学ぶ

あわせて読みたい

【快挙】「暗黒の天体」ブラックホールはなぜ直接観測できたのか?国際プロジェクトの舞台裏:『アイン…

「世界中に存在する電波望遠鏡を同期させてブラックホールを撮影する」という壮大なEHTプロジェクトの裏側を記した『アインシュタインの影』から、ブラックホール撮影の困難さや、「ノーベル賞」が絡む巨大プロジェクトにおける泥臭い人間ドラマを知る

あわせて読みたい

【平易】一般相対性理論を簡単に知りたい方へ。ブラックホール・膨張宇宙・重力波と盛りだくさんの1冊:…

現役の研究者が執筆した『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』は、アインシュタインが導き出した一般相対性理論が関わる3つのテーマについて、初心者にも分かりやすく伝える内容になっている。歴史的背景も含めて科学的知見を知りたい方にオススメの1冊

あわせて読みたい

【生涯】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまで。時代を先駆けた男の不幸な生い立ち:『ガロア…

現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、どう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや、信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのかを知る

あわせて読みたい

【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…

科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる

あわせて読みたい

【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…

「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる

あわせて読みたい

【不可思議】心理学の有名な実験から、人間の”欠陥”がどう明らかになっていったかを知る:『心は実験で…

『心は実験できるか 20世紀心理学実験物語』では、20世紀に行われた心理学実験からインパクトのある10の実験を選び紹介している。心理学者でもある著者が「科学であって科学ではない」と主張する心理学という学問で、人間のどんな不可思議さがあぶり出されてきたのかを知る

あわせて読みたい

【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…

「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る

あわせて読みたい

【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…

古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る

あわせて読みたい

【挑戦】社会に欠かせない「暗号」はどう発展してきたか?サイモン・シンが、古代から量子暗号まで語る…

「暗号」は、ミステリやスパイの世界だけの話ではなく、インターネットなどのセキュリティで大活躍している、我々の生活に欠かせない存在だ。サイモン・シン『暗号解読』から、言語学から数学へとシフトした暗号の変遷と、「鍵配送問題」を解決した「公開鍵暗号」の仕組みを理解する

あわせて読みたい

【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ

350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る

あわせて読みたい

【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…

私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する

あわせて読みたい

【考察】映画『テネット』の回転ドアの正体をネタバレ解説。「時間反転」ではなく「物質・反物質反転」…

クリストファー・ノーラン監督の「TENET テネット」は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」の仕組みを端緒に、映画全体の設定を科学的に説明します

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

宇宙・ビッグバン・ブラック ホール・相対性理論【本・映画の感想】 | ルシルナ

科学全般に関心を持っていますが、その中でも宇宙に関する本はたくさん読んできました。ビッグバンがいかに起こったか、ブラックホールはどうやって直接観測されたか、宇宙…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント