目次

はじめに

この記事で取り上げる本

著:デイヴィッド・イーグルマン, 翻訳:大田直子

¥1,078 (2021/11/17 06:19時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

この本をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

- 「人間の限界」を知り、避けがたいエラーを回避するために本書を読むべき

- 我々の言動のほとんどは、「意識以外のもの」によって支配されている

- 犯罪行為」は「脳の異常」の証拠であり、責任を問うべきではない

「脳科学」の知見から、「人間とは何か?」という哲学的な問いに対する答えに近づこうとする

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…

Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。

我々を動かしているのは「意識以外のもの」であり、我々に「自由意志」などない

本書を読むべき理由

あわせて読みたい

【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…

「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか

本書は「脳」についての本だが、もう少し詳しく言えば「『意識』と『意識以外のもの』は我々の活動にどう関係しているのか」という内容である。

さてまず、言葉の使い方について注意書きをしておこう。この記事では「無意識」ではなく「意識以外のもの」という表記を使う。「無意識」と書くと、「『無意識」というものがあると私たちは意識できている』というようなニュアンスになるだろう。しかし本書の核となる主張は、「人間には『意識することが不可能な領域』が存在する」である。「無意識」という名前を与えてしまえば、「意識することが不可能」という感覚と少しずれてしまうだろう。

だからこそ「意識以外のもの」と表記する。意味的には一般的にイメージする「無意識」と同じようなものだと思ってもらっていいのだが、「その存在を、私たちは意識することができない」というのが決定的に重要だ。この点をきちんと捉えておいてほしい。

あわせて読みたい

【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…

デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える

本書では「意識以外のもの」が我々の思考や行動をどれほど支配しているのかが語られる。それは本当に驚くべき事実だ。

当たり前だが、私たちは「意識」しか意識できない(変な日本語だが、こう書くしかない)。だから「意識」が行う思考・判断が私たちの言動のほとんどを司っていると感じてしまうだろう。

しかし実際はそうではない。我々の言動のほとんどは「意識以外のもの」によって支配されているのだ。

本書はそのことを様々な事例から明らかにしていく作品でる。そしてなぜ本書を読むべきなのかと言えば、「人間の限界」を知っておく必要があるからだ。

以前『錯覚の科学』についての記事でも同じことを書いた。

あわせて読みたい

【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…

私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する

人間には避けられないエラーが存在し、それが錯覚を生み出し、そのせいで誤った言動を取ってしまうことがある。脳も「意識以外のもの」によって支配されているために、自分の「意識」でコントロールできる領域はごく僅かしかない。それは、避けられないエラーが存在するのと同じと言っていいだろう。

自分の言動は自分の意思でコントロールできる、と多くの人は思っているはずだが、脳科学の研究からそうではないということが分かっている。人類が抱え込んでしまっている宿命的なエラーを理解することで過ちを可能な限り避けることが大事なのだ。

本書を読んで、人間の限界がどこにあるのか正しく理解しよう。

人間はいかに「意識以外のもの」の存在を理解してきたのか?

あわせて読みたい

【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…

「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る

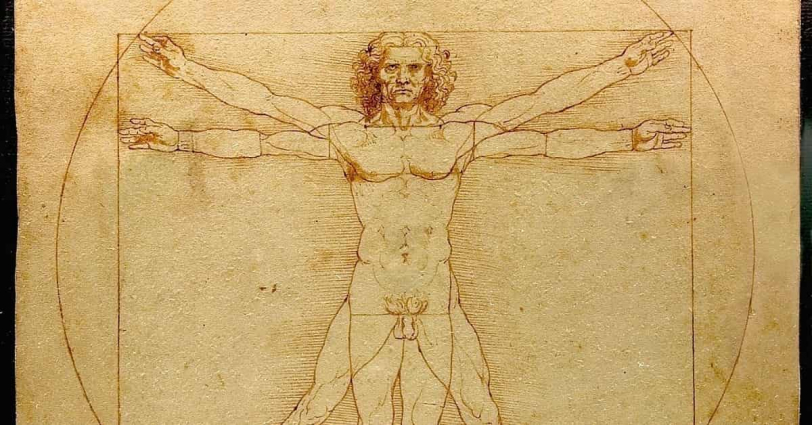

人類はこれまで、宗教や哲学などを通じて、人類そのものを理解しようとしてきたことだろう。その後科学が発達したことで、思考を生み出す「脳」も研究対象として扱うことができるようになっていく。

あわせて読みたい

【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…

「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る

「我思う故に我あり」「人間は考える葦である」などが示唆するように、私たちは「思考する」ことによって特異な存在となっていった。そしてその「思考」を生み出すのが「脳」なのだから、「脳」を正しく理解しさえすれば、我々自身についての理解も進むはずだ、と考えたくなるだろう。

しかし、決してそうではない。

自分たちの回路を研究してまっさきに学ぶのは単純なことだ。すなわち、私たちがやること、考えること、そして感じることの大半は、私たちの意識の支配下にはない、ということである。ニューロンの広大なジャングルは、独自のプログラムを実行している。意識のあるあなた――朝目覚めたときにぱっと息づく私――は、あなたの脳内で生じているもののほんの小さなかけらにすぎない。人の内面は脳の機能に左右されるが、脳は独自に事を仕切っている。その営みの大部分に意識はアクセス権をもっていない。私は入る権利がないのだ

「私たちがやること、考えること、そして感じることの大半は、私たちの意識の支配下にはない」とはっきり書かれている。

あわせて読みたい

【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…

タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。

つまりこういうことだ。「脳」は「意識」と「意識以外のもの」を生み出すが、その中で「意識」が関わる領域はほんの僅かしかない。「脳」の機能の大半が「意識以外のもの」によって支配されているのだが、我々はその「意識以外のもの」へのアクセス権を持っていないのだ。「意識以外のもの」を理解できないのであれば、「脳」のほとんど理解できないことになる。

つまり「脳」を理解することなどできない、ということだ。

あわせて読みたい

【化石】聞き馴染みのない「分子生物学」を通じて、科学という学問の本質を更科功が分かりやすく伝える…

映画『ジュラシック・パーク』を観たことがある方なら、「コハクの化石に閉じ込められた蚊の血液から恐竜の遺伝子を取り出す」という設定にワクワクしたことだろう。『化石の分子生物学』とは、まさにそのような研究を指す。科学以外の分野にも威力を発揮する知見に溢れた1冊

このことを、ホテルで喩えることができる。ホテルの一室を予約している場合、自分の部屋と、トイレや食堂、ロビーなど共有スペースを利用することができる。しかし他の部屋に入ることはできない。他の部屋に誰がいて、どんなことが行われているのかを知る余地はない。

「脳」というのはこのホテルのようなものだ。自分が予約した部屋と共有スペースが「意識」であり、それ以外の入れないすべての部屋が「意識以外のもの」だ。そして、ホテルのほとんどの場所に入れないのと同じように、脳内のほとんど場所に「意識」はアクセス権を持たないのである。

二〇世紀半ばまでに思想家たちは、人は自分のことをほとんど知らないという正しい認識に到達した。私たちは自分自身の中心ではなく、銀河系のなかの地球や、宇宙の中の銀河系と同じように、遠いはずれのほうにいて、起こっていることをほとんど知らないのだ。

なかなかイメージできないが、現代科学ではこのように考えられている。

あわせて読みたい

【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者ペレルマンの「ポアンカレ予想証明」に至る生…

数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、ノーベル賞級の栄誉も辞退した天才数学者ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊

「意識以外のもの」の存在を少しは感じてみる

それでは具体的な例を挙げて、「意識以外のもの」の存在を実感してみよう。

私はもう何年も運転をしていないが、車の運転をする人であれば、何か危険を察知して急ブレーキを踏むようなことがあるだろう。例えば子どもが飛び出してきたとしたら、あなたは咄嗟にブレーキを踏むはずだ。

あわせて読みたい

【不可思議】心理学の有名な実験から、人間の”欠陥”がどう明らかになっていったかを知る:『心は実験で…

『心は実験できるか 20世紀心理学実験物語』では、20世紀に行われた心理学実験からインパクトのある10の実験を選び紹介している。心理学者でもある著者が「科学であって科学ではない」と主張する心理学という学問で、人間のどんな不可思議さがあぶり出されてきたのかを知る

さてこの場合の自分の行動について少し振り返ってみてほしい。どのように「急ブレーキを踏む」という行動に至っているだろうか?

我々が何らかの行動を取る時、基本的には「何かをしよう」と「意識」してからそれを行うだろう。しかし、急ブレーキを踏む時に、そんなことをしているだろうか? 「子どもが飛び出してきたから危ない」と「意識」し、「急ブレーキを踏まなきゃ」と考えてからブレーキを踏んでいるだろうか?

そんなはずがないだろう。そういう時は、「急ブレーキを踏まなきゃ」などと頭の中で考えるよりも先に足が動きブレーキを踏んでいるはずだ。

「思考」よりも先に「行動」が起こっているのだから、これは「意識」の仕業ではない。となれば「意識以外のもの」が関わっていると考えるしかないだろう。

あわせて読みたい

【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ

『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?

もっと身近な事柄について検証を行ったこんな実験が知られている。

被験者は、「好きなタイミングで指を上げてください」と指示される。被験者の脳には電極がつけられており、被験者はその数値を見ることができる仕組みだ。そして、「『指を動かそう』と思った瞬間の数値を報告する」ように求められる。つまり、「指を動かそうと思ったタイミング」と「指を実際に動かしたタイミング」を同時に測定しようというのだ。

結果は、当然と言えば当然だが、「指を動かそうと思った」後で「実際に指を動かす行動」を取った。指を動かそうと思ってから4分の1秒後に指が動いたそうだ。

さて面白いのはここからだ。実は実験者は、被験者の脳波も同時に測定していた。つまり、「どのタイミングで脳内活動が生じるのか」を調べようというわけである。そしてその結果、「指を動かそうと思う」よりも前に「指を動かすための脳内活動が生じている」ということが分かったのだ。

あわせて読みたい

【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統…

現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ

つまり順番としては、「指を動かすための脳内活動が生じる(意識以外のもの)」→「指を動かそうと思う(意識)」→「実際に指を動かす(行動)」ということになる。私たちが「指を動かそう」と「意識」するよりも先に、「意識以外のもの」が「指を動かすことを決めている」というわけなのだ。

信じられないかもしれないが、信じてもらうしかない。このような実験については別の本でも読んだことがあり、繰り返し検証されているようだ。

この実験結果を受け入れるとすれば、我々に「自由意志」など存在しないことになる。そして現代科学では、「人間に自由意志など存在しない」と結論が出ているのだ。

我々が「自分の意思」でしていると思っている言動は実は、我々の「意識」が生み出したものではないのであり、そうである以上、それは「自分の意思」によるものではない、ということになるのである。

あわせて読みたい

【不満】この閉塞感は打破すべきか?自由意志が駆逐された社会と、不幸になる自由について:『巡査長 真…

自由に選択し、自由に行動し、自由に生きているつもりでも、現代社会においては既に「自由意志」は失われてしまっている。しかし、そんな世の中を生きることは果たして不幸だろうか?異色警察小説『巡査長 真行寺弘道』をベースに「不幸になる自由」について語る

なぜ「意識以外のもの」がこれほど強いのか

科学は「意識」よりも「意識以外のもの」の方が重要であることを明らかにしてきたわけだが、しかしそのように進化してきたのは何故なのだろうか? それについてはこんな風に書かれている。

あなたの内面で起こることのほとんどがあなたの意識の支配下にはない。そして実際のところ、そのほうが良いのだ。意識は手柄をほしいままにできるが、脳のなかで始動する意思決定に関しては、大部分を傍観しているのがベストだ。わかっていない細かいことに意識が干渉すると、活動の効率が落ちる。ピアノの鍵盤のどこに指が跳ぼうとしているのか、じっくり考え始めると、曲をうまく弾けなくなってしまう

あわせて読みたい

【謎】恐竜を絶滅させた隕石はどこから来た?暗黒物質が絡む、リサ・ランドールの驚愕の仮説:『ダーク…

「生物の絶滅」には、以前から知られていたある謎があった。そしてその謎を、未だに観測されておらず、「科学者の妄想の産物」でしかない「ダークマター(暗黒物質)」が解決するかもしれない。現役の科学者が『ダークマターと恐竜絶滅』で語る驚きの仮説。

これらのプログラムにアクセスできないのは、それが重要ではないからではなく、きわめて重要だからである。意識が干渉しても何も良くならない

子どもの頃、自転車に乗る練習をしたことだろう。初めは上手く乗れず、何度も失敗を繰り返すが、乗れるようになってくると、「自分がどんな風に自転車に乗っているのか」を意識しなくなる。そして、そうなる方が人間にとって良いというわけだ。意識しなければできないことが、意識しなくてもできるようになることで、より効率的に行えるようになる。むしろ、「どうやっているのか」を意識すると途端にやり方が分からなくなってしまうこともあるだろう。

考えずとも自転車に乗れるように「意識以外のもの」が複雑なプログラムを組んでいるのだが、その詳細を「意識」は知らない。知る必要がないし、知らない方がいいのだ。こういう仕組みがあるからこそ、人間はどんどんと複雑なことを行えるようになったのである。

あわせて読みたい

【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…

どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る

有名な話だと思うが、本書には「ヒヨコ雌雄鑑別士」の例が紹介されている。

ヒヨコのオス・メスの区別は非常に難しいとされているのだが、ある日本人が「肛門鑑別法」という手法を開発したことで的確に行えるようになり、世界中の人がそれを学んでいるという。

しかし非常に奇妙なことに、この「肛門鑑別法」を教えられる人は存在しないらしい。意味が分からないだろう。

プロの雌雄鑑別士は、ヒヨコの肛門を見ればオス・メスを区別できる。しかし、自分が肛門のどこを見て何を判断しているのかは伝えられない。とにかく見れば、オス・メスの区別だけが分かるのだ。

あわせて読みたい

【到達】「ヒッグス粒子の発見」はなぜ大ニュースなのか?素粒子物理学の「標準模型」を易しく説明する…

「ヒッグス粒子の発見」はメディアでも大きく取り上げられたが、これが何故重要なのかを説明できる人はそう多くはないだろう。『強い力と弱い力 ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く』をベースに、謎めいた「弱い力」を説明する「自発的対称性の破れ」を学ぶ

だから、「肛門鑑別法」を伝授する際にも実践で行うしかない。実習生の後ろに指導者が立ち、実際に雌雄鑑別をやらせてみる。そして、指導者が正解・不正解を判別する内に、実習生も次第にオス・メスの区別ができるようになる、というのだ。

不思議な話ではないだろうか? 誰もヒヨコのオス・メスの違いを言葉では説明できない。これは、「意識」ではその差を理解することができない、ということを意味している。しかし実際にオス・メスの判断はできているのだから、「意識以外のもの」が何か差を感じ取り判別しているとしか考えられないだろう。

このように「意識以外のもの」が「意識」を凌駕することによって、複雑なことが行えるようになっているというわけなのだ。

「意識以外のもの」が強いことによる悪影響

あわせて読みたい

【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ

350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る

また、我々の行動が「意識以外のもの」に支配されているという点が、AIの開発の障害にもなっているという。

私たちは、「友人を識別する」「行きつけのバーの場所を思い出す」「小さな足先で上背のある身体のバランスをとって直立する」というようなことを、「意識」せずに行うことができる。これは、「意識以外のもの」が複雑なプログラムを組んで、自動的に行えるようにしてくれているからだ。そして「意識」はその複雑なプログラムにアクセスできない。

つまり我々は、上述のようなことをどのように実現しているのか理解していないし、理解していないからこそAIに学習させることも難しい、というわけなのだ。

あわせて読みたい

【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…

生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る

AIに関しては「フレーム問題」という難問も知られている。これは「今から行おうとしている事柄に関係のある情報・事実だけをピックアップすることは難しい」という問題だ。ここでは詳細には触れないが、これも恐らく「意識以外のもの」が関係しているのだろう。

他にも本書では、「G婦人」と呼ばれる患者の例が載っている。脳のある箇所に損傷を負った女性だ。

こんな奇妙な状態に陥ることがある。

G婦人に鏡の前に座ってもらい、「両目を閉じて下さい」と指示する。G婦人はその指示に正確には従わず、片目だけ閉じ、もう一方は開けたままの状態だった。しかし彼女自身は、「両目を閉じる」という指示に従った、と自覚している。

あわせて読みたい

【平易】一般相対性理論を簡単に知りたい方へ。ブラックホール・膨張宇宙・重力波と盛りだくさんの1冊:…

現役の研究者が執筆した『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』は、アインシュタインが導き出した一般相対性理論が関わる3つのテーマについて、初心者にも分かりやすく伝える内容になっている。歴史的背景も含めて科学的知見を知りたい方にオススメの1冊

その後こんなやり取りが行われた。

「両方の目を閉じていますか?」

「はい」

「ご自分が見えますか?」

「はい」

私は穏やかに言った。「両目を閉じている場合、鏡のなかの自分が見えると思いますか?」

沈黙。結論は出ない。

「あなたは片目を閉じているように見えますか、それとも両目を閉じているように見えますか?」

沈黙。結論は出ない。

あわせて読みたい

【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…

小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る

G婦人の受け答えはまともではないが、彼女は決して嘘をついているわけではない。ではG婦人の中で何が起こっているのだろうか?

通常「脳」は、「いくつかの矛盾する情報」を処理する過程で「矛盾が発生しない現実」を選び取る。情報同士を比べて仲裁を行う仕組みが備わっているというわけだ。これは当然「意識」ではなく「意識以外のもの」が動かすシステムである。

しかしG婦人の「脳」では、この仲裁システムが正しく機能していない。だから、「両目を閉じている(と彼女は思っている)」と「鏡の中の自分が見える」という矛盾する情報が処理されず、現実を正しく認識することが出来ずに沈黙してしまうのだ。

G婦人は嘘をついているわけではない。本来働くべき仲裁システムが彼女の脳内では停止しているだけなのだ。

あわせて読みたい

【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ

江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品

脳の特定の部位に損傷を負ったこの女性の実例からも、「意識以外のもの」が普段どのような働きをしており、それ無しではいかに不都合が生じるかが理解できるだろう。

「意識以外のもの」に支配されている現実を踏まえた上で、犯罪者をどう扱うべきかを考える

さて本書は、基本的には「科学エッセイ」という趣きの作品なのだが、後半の大部分を占める「犯罪者の扱い方」に関するパートは社会問題を提起するような内容になっている。著者の主張に対しては議論百出だと思うが、無視せずに議題に載せるべき観点であると私は感じた。

著者の基本となる主張はこうだ。

あわせて読みたい

【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…

古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る

私が言いたいのは、どんな場合も犯罪者は、ほかの行動をとることができなかったものとして扱われるべきである、ということだ。現在測定可能な問題を指摘できるかどうかに関係なく、犯罪行為そのものが脳の異常性の証拠と見なされるべきだ

あわせて読みたい

【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会

アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?

「測定可能な問題を指摘できるかどうか」について補足しておこう。現在でも「精神鑑定」などによって、責任能力の有無を判定する手続きが存在する。この手続きは要するに、「脳に障害を持つ人物なので、刑事罰を与えるのに適切ではない」という判断を行うということだ。

そして「脳に障害を持つかどうか」という判定について、「測定可能な問題を指摘できるかどうか」と言及している。精神鑑定の現場においてどのような手順で判定が行われるのか私は知らないが、何らかの基準があり、それに則って判定が行われるのだろう。しかしその「基準」は、測定技術の向上や医学の新たな知見によっても変化するはずだ。つまり、今は指摘できなくても、100年後には「障害あり」と判定されるかもしれない、ということだ。

あわせて読みたい

【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い

サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画

そういう意味で著者は、「現在測定可能な問題を指摘できるかどうかに関係なく」という表現をしている。そして、個別に障害の有無を判定して刑事責任を問えるか判断するのではなく、すべての犯罪者が「犯罪行為を行ったという理由で、脳に異常が存在すると判断されるべき」だと主張しているというわけである。

著者は、

したがって、有責性を問うのはまちがっていると思われる。

とも書いている。

この主張に対しては、受け入れがたいと感じる人が多いだろう。現在でさえ、「精神鑑定で責任能力なしと判定されること」に対して何かモヤモヤしたものを感じてしまう人は結構いるのではないかと思う。著者はそれを一気に拡大させ、「犯罪者は全員脳の異常なのだから責任を問うのは誤りだ」と主張しているのだ。なかなか過激な言い分だと言っていいだろう。

ただし、著者が犯罪者をどう扱おうとしているのかという提言を知ると、少し印象は変わるかもしれない。

あわせて読みたい

【対話】刑務所内を撮影した衝撃の映画。「罰則」ではなく「更生」を目指す環境から罪と罰を学ぶ:『プ…

2008年に開設された新たな刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」で行われる「TC」というプログラム。「罰則」ではなく「対話」によって「加害者であることを受け入れる」過程を、刑務所内にカメラを入れて撮影した『プリズン・サークル』で知る。

正しい問いはこうだ。前に進んで、私たちは告訴された犯罪者をどうするのか?

裁判官席の前に引き出された脳には複雑きわまりない過去があるかもしれないが、最終的に私たちが知りたいのは、人が将来どういう行動をとる可能性があるか、それだけだ

この観点に対しては、確かにその通りだと感じないだろうか?

あわせて読みたい

【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い

『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊

私たちは、それが当たり前だと思っているので、「過去の犯罪行為に対して罰則を課す」という思考に慣れてしまっているが、本当に重要なのは、「その犯罪者が再び犯罪を行うかどうか」だろう。そして犯罪者を隔離して罰を与えるだけでは、その犯罪者の「脳」は変わりようがない。

「犯罪行為」が「脳の異常」を示す証拠であるならば、犯罪者に対しては「脳の矯正」が検討されるべきだろう。そして「そうやって将来的に犯罪行為に手を染めない『脳』に変える方が社会全体にとっても有益ではないか」という主張には説得力があると感じた。

あわせて読みたい

【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実

アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた

もちろん、言うのは簡単だが実行は難しい。「脳を適切に矯正する」などということが本当に実現できるのか分からないし、何より著者も指摘している通り、市民感情を無視するわけにはいかない。犯罪者に対して「許せない」「罰が与えられて当然だ」という感情はどうしても湧き出てしまうし、それを無視して「脳の機能」の話だけに帰着させるわけにはいかないだろう。

とはいえ、合理的に考えれば「犯罪者に罰を与える」よりは「二度と犯罪を行わない『脳』に変える」方が社会に対するプラス効果は大きいはずだし、「脳科学」の知見が社会を大きく変革するアプローチともなるだろう。実現はしなさそうだが、アイデアとしては非常に興味深いと感じた。

著:デイヴィッド イーグルマン, 翻訳:大田 直子

¥881 (2022/01/29 21:03時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【幻想】超ひも理論って何?一般相対性理論と量子力学を繋ぐかもしれないぶっ飛んだ仮説:『大栗先生の…

『大栗先生の超弦理論入門』は最先端科学である「超弦理論」を説明する1冊だが、この記事では著者の主張の1つである「空間は幻想かもしれない」という発想を主に取り上げる。「人類史上初の『適用する次元が限定される理論』」が描像する不可思議な世界とは?

「意識以外のもの」への理解が深まることで、我々人類は「自由意志」など持っていないことが明らかになってしまった。その事実はなんとなく、我々を悲しい気分にさせるだろう。自らの「意思」だと思っていたものは、厳密に言えば「意識以外のもの」の判断でしかないのだから。

しかし一方で、「意識以外のもの」に決断や選択のほとんどを委ねるシステムを構築したお陰で、人間は人間らしい営みを行えるのだとも実感できる内容だ。

「人間とは何か?」という、本来は哲学の領域だったはずの問いは、「脳」という不可思議な器官についての知見が増えることで科学の領域へと移ってきた。果たしてその科学は、我々が意識することができない「意識以外のもの」について、どこまで斬り込んでいくことができるだろうか?

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…

Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い

『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊

あわせて読みたい

【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…

「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか

あわせて読みたい

【感想】これはドキュメンタリー(実話)なのか?映画『女神の継承』が突きつける土着的恐怖

ナ・ホンジンがプロデューサーを務めた映画『女神の継承』は、フィクションなのかドキュメンタリーなのか混乱させる異様な作品だった。タイ東北部で強く信じられている「精霊(ピー)」の信仰をベースに、圧倒的なリアリティで土着的恐怖を描き出す、強烈な作品

あわせて読みたい

【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ

『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?

あわせて読みたい

【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会

アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?

あわせて読みたい

【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ

江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品

あわせて読みたい

【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ

映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙

あわせて読みたい

【化石】聞き馴染みのない「分子生物学」を通じて、科学という学問の本質を更科功が分かりやすく伝える…

映画『ジュラシック・パーク』を観たことがある方なら、「コハクの化石に閉じ込められた蚊の血液から恐竜の遺伝子を取り出す」という設定にワクワクしたことだろう。『化石の分子生物学』とは、まさにそのような研究を指す。科学以外の分野にも威力を発揮する知見に溢れた1冊

あわせて読みたい

【抽象】「思考力がない」と嘆く人に。研究者で小説家の森博嗣が語る「客観的に考える」ために大事なこ…

世の中にはあまりに「具体的な情報」が溢れているために、「客観的、抽象的な思考」をする機会が少ない。そんな時代に、いかに思考力を育てていくべきか。森博嗣が『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』を通じて伝える「情報との接し方」「頭の使い方」

あわせて読みたい

【要約】福岡伸一『生物と無生物のあいだ』は、「生命とは何か」を「動的平衡」によって定義する入門書…

「生命とは何か?」という、あまりに基本的だと感じられる問いは、実はなかなか難しい。20世紀生物学は「DNAの自己複製」が本質と考えたが、「ウイルス」の発見により再考を迫られた。福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』の2著作から、「生命の本質」を知る

あわせて読みたい

【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…

デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える

あわせて読みたい

【思考】『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、中学生と猫の対話から「自分の頭で考える」を学べる良書

「中学生の翔太」と「猫のインサイト」が「答えの出ない問い」について対話する『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、「哲学」の違う側面を見せてくれる。過去の哲学者・思想家の考えを知ることが「哲学」なのではなく、「自分の頭で考えること」こそ「哲学」の本質だと理解する

あわせて読みたい

【本質】子どもの頃には読めない哲学書。「他人の哲学はつまらない」と語る著者が説く「問うこと」の大…

『<子ども>のための哲学』は決して、「子どもでも易しく理解できる哲学の入門書」ではない。むしろかなり難易度が高いと言っていい。著者の永井均が、子どもの頃から囚われ続けている2つの大きな疑問をベースに、「『哲学する』とはどういうことか?」を深堀りする作品

あわせて読みたい

【異端】「仏教とは?」を簡単に知りたい方へ。ブッダは「異性と目も合わせないニートになれ」と主張し…

我々が馴染み深い「仏教」は「大乗仏教」であり、創始者ゴータマ・ブッダの主張が詰まった「小乗仏教」とは似て非なるものだそうだ。『講義ライブ だから仏教は面白い!』では、そんな「小乗仏教」の主張を「異性と目も合わせないニートになれ」とシンプルに要約して説明する

あわせて読みたい

【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…

『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る

あわせて読みたい

【傑作】濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』(原作:村上春樹)は「自然な不自然さ」が見事な作品

村上春樹の短編小説を原作にした映画『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介監督)は、村上春樹の小説の雰囲気に似た「自然な不自然さ」を醸し出す。「不自然」でしかない世界をいかにして「自然」に見せているのか、そして「自然な不自然さ」は作品全体にどんな影響を与えているのか

あわせて読みたい

【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…

例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ

あわせて読みたい

【感想】飲茶氏の東洋哲学入門書要約。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る?…

東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、史上最強レベルに面白い

あわせて読みたい

【考察】映画『ジョーカー』で知る。孤立無援の環境にこそ”悪”は偏在すると。個人の問題ではない

「バットマン」シリーズを観たことがない人間が、予備知識ゼロで映画『ジョーカー』を鑑賞。「悪」は「環境」に偏在し、誰もが「悪」に足を踏み入れ得ると改めて実感させられた。「個人」を断罪するだけでは社会から「悪」を減らせない現実について改めて考える

あわせて読みたい

【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…

なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ

あわせて読みたい

【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…

「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る

あわせて読みたい

【狂気】「当たり前の日常」は全然当たり前じゃない。記憶が喪われる中で”日常”を生きることのリアル:…

私たちは普段、「記憶が当たり前に継続していること」に疑問も驚きも感じないが、「短期記憶を継続できない」という記憶障害を抱える登場人物の日常を描き出す『静かな雨』は、「記憶こそが日常を生み出している」と突きつけ、「当たり前の日常は当たり前じゃない」と示唆する

あわせて読みたい

【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…

NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る

あわせて読みたい

【権威】心理学の衝撃実験をテレビ番組の収録で実践。「自分は残虐ではない」と思う人ほど知るべき:『…

フランスのテレビ局が行った「現代版ミルグラム実験」の詳細が語られる『死のテレビ実験 人はそこまで服従するのか』は、「権威」を感じる対象から命じられれば誰もが残虐な行為をしてしまい得ることを示す。全人類必読の「過ちを事前に回避する」ための知見を学ぶ

あわせて読みたい

【平易】ブラックホールを分かりやすく知りたい。難しいことは抜きにふわっと理解するための1冊:『ブラ…

2019年に初めて直接観測されるも、未だに謎多き天体である「ブラックホール」について現役研究者が分かりやすく語る『ブラックホールをのぞいてみたら』をベースに、科学者がその存在を認めてこなかった歴史や、どんな性質を持つ天体なのかを理解する

あわせて読みたい

【理解】東田直樹の本は「自閉症の見方」を一変させた。自身も自閉症児を育てるプロデューサーが映画化…

東田直樹の著作を英訳し世界に広めた人物(自閉症児を育てている)も登場する映画『僕が跳びはねる理由』には、「東田直樹が語る自閉症の世界」を知ることで接し方や考え方が変わったという家族が登場する。「自閉症は知恵遅れではない」と示した東田直樹の多大な功績を実感できる

あわせて読みたい

【不可思議】心理学の有名な実験から、人間の”欠陥”がどう明らかになっていったかを知る:『心は実験で…

『心は実験できるか 20世紀心理学実験物語』では、20世紀に行われた心理学実験からインパクトのある10の実験を選び紹介している。心理学者でもある著者が「科学であって科学ではない」と主張する心理学という学問で、人間のどんな不可思議さがあぶり出されてきたのかを知る

あわせて読みたい

【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…

「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る

あわせて読みたい

【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…

私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する

あわせて読みたい

【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える

どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る

あわせて読みたい

【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…

タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。

あわせて読みたい

【誠実】地下鉄サリン事件の被害者が荒木浩に密着。「贖罪」とは何かを考えさせる衝撃の映画:『AGANAI…

私には、「謝罪すること」が「誠実」だという感覚がない。むしろ映画『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』では、「謝罪しない誠実さ」が描かれる。被害者側と加害者側の対話から、「謝罪」「贖罪」の意味と、信じているものを諦めさせることの難しさについて書く

あわせて読みたい

【意外】自己免疫疾患の原因は”清潔さ”?腸内フローラの多様性の欠如があらゆる病気を引き起こす:『寄…

人類は、コレラの蔓延を機に公衆衛生に力を入れ、寄生虫を排除した。しかし、感染症が減るにつれ、免疫関連疾患が増大していく。『寄生虫なき病』では、腸内細菌の多様性が失われたことが様々な疾患の原因になっていると指摘、「現代病」の蔓延に警鐘を鳴らす

あわせて読みたい

【挑戦】自閉症のイメージを変えるおすすめ本。知的障害と”思い込む”専門家に挑む母子の闘い:『自閉症…

専門家の思い込みを覆し、自閉症のイメージを激変させた少年・イド。知的障害だと思われていた少年は、母親を通じコミュニケーションが取れるようになり、その知性を証明した。『自閉症の僕が「ありがとう」を言えるまで』が突きつける驚きの真実

あわせて読みたい

【能力】激変する未来で「必要とされる人」になるためのスキルや考え方を落合陽一に学ぶ:『働き方5.0』

AIが台頭する未来で生き残るのは難しい……。落合陽一『働き方5.0~これからの世界をつくる仲間たちへ~』はそう思わされる一冊で、本書は正直、未来を前向きに諦めるために読んでもいい。未来を担う若者に何を教え、どう教育すべきかの参考にもなる一冊。

あわせて読みたい

【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…

小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る

あわせて読みたい

【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…

30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。

あわせて読みたい

【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」

オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く

あわせて読みたい

【呪縛】生きづらさの正体とそこからどう抜けるかを、「支配される安心」「自由の不自由」から考える:…

自由に生きられず、どうしたらいいのか悩む人も多くいるでしょう。『自由をつくる 自在に生きる』では、「自由」のためには「支配に気づくこと」が何より大事であり、さらに「自由」とは「不自由なもの」だと説きます。どう生きるかを考える指針となる一冊。

あわせて読みたい

【情報】日本の社会問題を”祈り”で捉える。市場原理の外にあるべき”歩哨”たる裁き・教育・医療:『日本…

「霊性」というテーマは馴染みが薄いし、胡散臭ささえある。しかし『日本霊性論』では、「霊性とは、人間社会が集団を存続させるために生み出した機能」であると主張する。裁き・教育・医療の変化が鈍い真っ当な理由と、情報感度の薄れた現代人が引き起こす問題を語る

あわせて読みたい

【不満】この閉塞感は打破すべきか?自由意志が駆逐された社会と、不幸になる自由について:『巡査長 真…

自由に選択し、自由に行動し、自由に生きているつもりでも、現代社会においては既に「自由意志」は失われてしまっている。しかし、そんな世の中を生きることは果たして不幸だろうか?異色警察小説『巡査長 真行寺弘道』をベースに「不幸になる自由」について語る

あわせて読みたい

【議論】安楽死のできない日本は「死ぬ権利」を奪っていると思う(合法化を希望している):『安楽死を…

私は、安楽死が合法化されてほしいと思っている。そのためには、人間には「死ぬ権利」があると合意されなければならないだろう。安楽死は時折話題になるが、なかなか議論が深まらない。『安楽死を遂げた日本人』をベースに、安楽死の現状を理解する

あわせて読みたい

【希望】貧困の解決は我々を豊かにする。「朝ベッドから起きたい」と思えない社会を変える課題解決:『…

現代は、過去どの時代と比べても安全で清潔で、豊かである。しかしそんな時代に、我々は「幸せ」を実感することができない。『隷属なき道』をベースに、その理由は一体なんなのか何故そうなってしまうのかを明らかにし、さらに、より良い暮らしを思い描くための社会課題の解決に触れる

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

進化・生命・脳【本・映画の感想】 | ルシルナ

人類は、我々自身を理解するための知見を積み重ねてきました。生物の進化の過程、生命を司るDNAの働きや突然変異、高い知能を持つ人間の脳の仕組みや不思議など、面白い話…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント