目次

はじめに

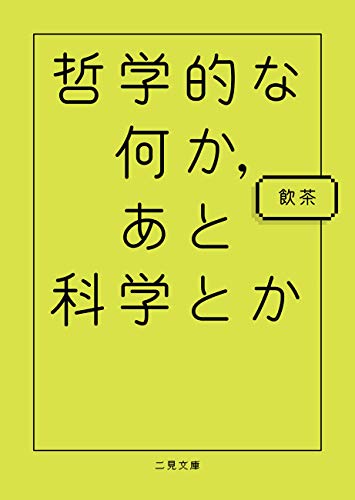

この記事で取り上げる本

著:飲茶

¥693 (2021/11/19 06:19時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

この本をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

- 「科学」は決して、「何だか分からない問い」に対して「明確な答え」を返してくれる装置ではない

- 有名な「二重スリット実験」から、「科学では世界の成り立ちを理解できない理由」を知る

- 「科学」と「エセ科学」を見分ける「反証可能性」とは何か

「科学」にどんな限界があるのか知った上でその有益さを享受するために知っておくべきことが書かれている

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

あわせて読みたい

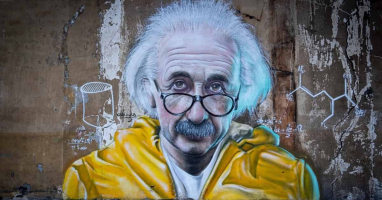

Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…

Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。

あわせて読みたい

【全作品読了済】おすすめの飲茶の哲学本【随時更新】

今まで私が読んできた4000冊の本の中から、飲茶の哲学本をオススメします。哲学を中心に様々な知見を読みやすく解説してくれる飲茶の作品に、思考がギンギンに刺激されることでしょう。是非本選びの参考にして下さい。

飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』は、「科学とはどんな営みなのか?」という壮大なテーマを含んだ、初心者でも楽しめる理系本

本書『哲学的な何か、あと科学とか』のテーマと、「科学」への印象について

あわせて読みたい

【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…

「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる

本書の著者である飲茶氏は、科学・数学・哲学について非常に分かりやすく説明してくれる作家として非常に高く評価されている。

普通に接したら難解でしかないジャンルに関する本で、その分野に関する知識をまったく持たない読者さえ知的に興奮させてくれる、非常に信頼している作家である。

本書は、「科学の奇妙な話」を詰め込んだような作品であり、主に扱われるのは「量子力学」と呼ばれる分野だ。このブログ「ルシルナ」でも、量子力学に関する記事は多数扱っているので読んでみてほしい。

ルシルナ

量子力学・量子コンピュータ【本・映画の感想】 | ルシルナ

量子コンピュータが注目されていますが、そのベースとなる量子力学は非常に奇妙で日常感覚では理解できない不思議なものです。「シュレディンガーの猫」が一番有名でしょう…

さてしかしこの記事では、量子力学的な内容についてはほとんど触れない。本書で扱われる量子力学の話は、まったくの初心者には初めて聞くような驚きの話が満載だろうが、ある程度理系の本を読んでいる人間ならまず知っているだろう知識だからだ。私も、本書に載っている知識そのものは、本書読了以前にほとんど知っていた。それらに興味がある人は、上のタグから記事を探して読んでみてほしい。

しかしだからと言って本書がつまらないわけでは決してない。「科学の奇妙な話」を雑学本のように羅列するだけの本ではなく、「科学とはどんな営みなのか?」という壮大なテーマを組み込んでいる作品なのだ。

あわせて読みたい

【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…

「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか

などなど、哲学的な視点で「科学的な正しさ」を問いかけていくと、実はそれがかなり危ういものだと気づかされるだろう。いままで確かだと思っていた景色がガラガラと崩れる瞬間は、怖いけども、ちょっぴり楽しかったりもする。

私は元々理系の人間で、特に物理系の話が好きだ。科学全般に対して関心を持っていて、もちろん科学を信頼している。科学者がどれだけ厳しい条件をクリアして「正しい」という主張をするのか、あるいは、科学では到達できない限界がどこにあるのかなど、「科学」というものの本質をそれなりに理解しながら「科学を信頼することがベストだ」という風に考えている。

あわせて読みたい

【化石】聞き馴染みのない「分子生物学」を通じて、科学という学問の本質を更科功が分かりやすく伝える…

映画『ジュラシック・パーク』を観たことがある方なら、「コハクの化石に閉じ込められた蚊の血液から恐竜の遺伝子を取り出す」という設定にワクワクしたことだろう。『化石の分子生物学』とは、まさにそのような研究を指す。科学以外の分野にも威力を発揮する知見に溢れた1冊

しかし普通はなかなか「科学」について考える機会はないだろう。

例えば、「科学的に実証されたダイエット法」などという謳い文句を目にしたことはあると思う。では、これがどういう意味なのか考えたことがあるだろうか?

もちろん、「二重盲検法という評価法を使い、本当に科学的に『正しい』と主張できる形で実証された」という可能性もあるが、広告などで使われている「科学的」という言葉は、大体そういう意味ではないはずだ。恐らく、「ある医者(多数の医者ではない)がそう言っている」「そのように主張する論文が少数ある(多数ではない)」という状況であっても、「科学的に実証」という言葉を使っているのが現状だと思う。

科学について詳しくない人からすれば、「医者が言ってるなら、少しでも論文が存在するなら、それは正しいんじゃないの?」と感じるかもしれないが、そんなわけがない。これは「科学」という学問を捉え間違っていると言える。

あわせて読みたい

【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…

デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える

ただ、このような種類の「誤解」であれば、理系と非理系の間のミスコミュニケーションとして理解すればいい。教育やコミュニケーションによって解消できる問題だと私は考えている。

しかし、本書で取り上げられる問題は、そのようなレベルのものではない。本書では、「科学というのは、本質的には『現実』を捉えることはできない」ということが明らかにされる。そして、そのような「限界」を理解した上で科学と接しなければならない、と示唆するのだ。

本書の指摘は、理系の人間でもあまり考えたことがないようなものではないかと思う。私も本書で初めて知った。

「科学というのは本質的にどんな営みなのか?」という、日常的になかなか考えることはないが、日常生活においても決して無視はできない事柄について、是非本書で触れてほしいと思う。

あわせて読みたい

【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…

どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る

科学には「限界」がある

「科学」にあまり詳しくない人は、こんな風に考えることが多いのではないかと思う。

「科学」というブラックボックスの中に何か「問い」を入れれば、「白か黒か」を判定してくれる

「科学」が何なのかはよく知らないが(=ブラックボックス)、何か分からないことがあった時に「科学」に問いかければ明確な答えが返ってくるはず、みたいに捉えているのではないかというのが私の感触だ。

あわせて読みたい

【研究】光の量子コンピュータの最前線。量子テレポーテーションを実現させた科学者の最先端の挑戦:『…

世界中がその開発にしのぎを削る「量子コンピューター」は、技術的制約がかなり高い。世界で初めて「量子テレポーテーション」の実験を成功させた研究者の著書『光の量子コンピューター』をベースに、量子コンピューター開発の現状を知る

しかし「科学」というのは決してそういうものではない。

例えばニュースで「何かの安全性」が取り上げられることがある。「築地市場の移転問題」や「コロナウイルスのワクチン」など、「科学的に安全性が評価されるべき対象」は常に何かしら出てくるものだ。

そういう際に、記者などが科学者や医師に対して、「◯◯は100%安全ですか?」というような質問をする。まさにこれは、「科学というブラックボックスに問いかければ明確な答えが返ってくる」と期待していることを示しているだろう。

しかし科学者も医師も、この問いには答えられない。科学に「100%」は存在しないからだ。後で詳しく説明するが、「間違っている可能性を含むもの」でなければ「科学」とは呼べないのである。つまり、「科学」で扱うことができるすべてのものは「100%」に到達することはない。

あわせて読みたい

【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える

どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る

そういう意味で、「◯◯は100%安全ですか?」という問いは、問いそのものが間違っているのである。

科学にはこのような「限界」もある。これは、理系の人間なら概ね理解している事柄だろう。だから「科学的な知識」について「絶対に間違いない」みたいな言い方をしている人がいたら、ニセモノだと判断するといいだろう。

さて、前置きが長くなったが、それではここからきちんと、本書で扱われる「科学の限界」について触れることにする。

まずは著者の結論を抜き出しておこう。

あわせて読みたい

【戸惑】人間の脳は摩訶不思議。意識ではコントロールできない「無意識の領域」に支配されている:『あ…

我々は決断や選択を「自分の意思」で行っていると感じるが、脳科学の研究はそれを否定している。我々に「自由意志」などない。「脳」の大部分は「意識以外のもの」に支配され、そこに「意識」はアクセスできないという驚愕の実態を『あなたの知らない脳』から学ぶ

だから……。

この世界は、ホントウはどうなっているの!? 世界は、いったい、どのような仕組みで成り立っているの?

という、古くから科学が追い求めてきた「世界のホントウの姿を解き明かす」という探求の旅は、科学史のうえでは、すでに終わっているのである。

科学は、世界について、ホントウのことを知ることはできない。

「ホントウのことがわからない」のだから、科学は、「より便利なものを」という基準で理論を選ぶしかないのだ

非理系の人間だけではなく理系の人間も、「科学は『世界がどうなっているのか』を解き明かす学問」だと考えているだろう。しかし著者は、「科学におけるそのような役割は既に終わった」と書いている。そして、「『正しい科学理論』とは『便利な科学理論』だ」と主張しているのである。

なかなか驚きの結論ではないだろうか。

著者がこのような結論を導くにあたって取り上げているのが、量子力学の世界で衝撃の実験として知られている「二重スリット実験」である。

あわせて読みたい

【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…

「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ

「二重スリット実験」については図を使わずに説明するのが難しいので、詳しく知りたいという方は以下のリンク先に飛んでほしい。

ブルーバックス | 講談社

「世界一ふしぎな実験」を腹落ちさせる2つの方法

古典的な「ヤングの干渉実験」なら、「波の重ね合わせ」の図を描いて勉強した記憶があったらわかるのだけれど、水の波が量子の波になった瞬間、いきなりチンプンカンプンに…

ここではざっくりと説明していこう。

この実験は、ヤングという科学者が最初に行ったため、「ヤングの二重スリット実験」と呼ばれることも多い。18世紀後半に活躍した人物だが、彼がこの実験を行ったのにはある背景があった。

それは、「光は波なのか粒子なのか論争」である。この問題そのものについては別の記事で詳しく触れているのでそちらを読んでほしい。

あわせて読みたい

【敗北】「もつれ」から量子論の基礎を学ぶ。それまでの科学では説明不能な「異次元の現象」とは?:『…

アインシュタインは量子力学を生涯受け入れなかったのだが、アインシュタインが批判し続けたことによって明らかになったこともある。「もつれ」の重要性もその一つだ。『宇宙は「もつれ」でできている』から量子力学の基礎を成す現象を知る。

偉大な科学者として知られるニュートンは「粒子派」だったのだが、ヤングが行った「二重スリット実験」によって、「光は波である」と確定してしまう。これでこの論争に終止符が打たれた……

とは決してならなかった。何故ならその後、ヤングが行った実験を改良した新たな「二重スリット実験」によって、「光は粒子である」ことが判明したからだ。

一体どうなっているのだろうか?

ヤングが行った実験では「光は波」であり、その後の改良実験では「光は粒子」だという。科学者は大いに混乱した。というのも科学の常識では、「波でもあり、かつ粒子でもある状態」など理解不能だからだ。

あわせて読みたい

【天才】科学者とは思えないほど面白い逸話ばかりのファインマンは、一体どんな業績を残したのか?:『…

数々の面白エピソードで知られるファインマンの「科学者としての業績」を初めて網羅したと言われる一般書『ファインマンさんの流儀』をベースに、その独特の研究手法がもたらした様々な分野への間接的な貢献と、「ファインマン・ダイアグラム」の衝撃を理解する

しかし実験結果は明らかに、「光は波でもあり、かつ粒子でもある」ことを示している。

現在の科学ではとりあえず、「光はある時は波であり、ある時は粒子である」という性質を持つのだと理解されている。これは「光の二重性」と呼ばれており、さらにこの「波と粒子の二重性」は決して光だけの話はなく、原子など極小の物質すべてに当てはまることが分かってきたのだ。

このような歴史の中で形作られたのが「量子力学」という分野であり、私たちの日常感覚から外れる「奇妙で異常な主張」が満載のジャンルとなっている。

さて問題は、このような背景の中で、「科学の役割」がどう変遷していったのかだ。

あわせて読みたい

【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…

現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する

科学者というのは「世界がどうなっているのか」という探究心から研究を行ってきた。それを最も印象的な形で示したのが、かの有名なアインシュタインだ。彼は、「神はサイコロを振らない」という有名な言葉で量子力学を生涯批判し続けたわけだが、その骨子は、「確率に支配されるという量子力学は、『世界がどうなっているのか』を明らかにできない以上、不完全な学問だ」なのである。

アインシュタインが量子力学を攻撃し続けた歴史と、それによってどんな貢献を成したのかについては以下の記事にまとめた。

あわせて読みたい

【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…

20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る

アインシュタインが攻撃し続けたのは「コペンハーゲン解釈」と呼ばれる考え方であり、これは「光の二重性」から生まれたものだ。「二重スリット実験」から、「観測する前は波、観測した後は粒子」という光の奇妙な性質が理解されるようになったのだが、ある意味でこれは、「『観測以前の状態』について考えることで生じる矛盾」とも言える。

だから「コペンハーゲン解釈」は、「観測する前の『実在』など存在しない。我々は、観測した後のことについてしか語れないのだ」と主張した。

これはつまり、「人間が観測する以前の世界がどうなっているのかを理解することは諦めよう」という宣言なのだ。そしてアインシュタインは、このような「観測以前の実在を否定する」考え方に拒否感を抱いたのである。

あわせて読みたい

【幻想】超ひも理論って何?一般相対性理論と量子力学を繋ぐかもしれないぶっ飛んだ仮説:『大栗先生の…

『大栗先生の超弦理論入門』は最先端科学である「超弦理論」を説明する1冊だが、この記事では著者の主張の1つである「空間は幻想かもしれない」という発想を主に取り上げる。「人類史上初の『適用する次元が限定される理論』」が描像する不可思議な世界とは?

アインシュタインの感覚は実に真っ当だと言えるだろう。私も、「観測以前の実在を否定する」という主張は受け入れがたいと感じる。しかしなんと、アインシュタインの死後、驚くべき実験が行われ、「アインシュタインの敗北」が決定することになった。このような流れについて、上記の記事では解説している。

ちなみに、アインシュタインは敗れたわけだが、これは決して「コペンハーゲン解釈の勝利」を意味するわけではないことに注意しよう。「アインシュタインが攻撃したようなやり方ではコペンハーゲン解釈の主張を崩すことができないと判明した」というだけで、「コペンハーゲン解釈」が誤りである可能性はまだまだ十分にある。

さて、このような論争を経ることで、「科学は観測以前の実在について語れないのではないか」という考えが生まれることになった。現在も「波と粒子の二重性」は未解決のままであり、科学者は「波でもあり粒子でもある状態」が理解できないでいる。

さて、このような説明の後なら、著者の次の主張は理解しやすいだろう。

あわせて読みたい

【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…

クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます

だから、決して科学は、「コペンハーゲン解釈が説明するとおりに、現実もホントウにそうなっている」とは述べていないことに注意してほしい

そもそも、科学の役割とは、「矛盾なく説明でき、実験結果を予測できる理論を作ること」である。

だから、ぶっちゃけ、「観測する前は波! 観測されると粒子に大変身!」ということが、「本当に起きているかどうか」なんてことは、科学にとって、どうでもいいことなのだ

もちろんこれは、科学者が「世界がどうなっているのか知りたいという探究心を失ったこと」を意味しない。今も科学者は、世界の仕組みを知りたいという好奇心で研究をしていることだろう。しかし、「実験や観測によって導かれた結論」が「現実そのもの」であるかは確証が持てないとも理解しているということだ。

科学者は、「波でもあり粒子でもある状態」を想像できないし、仮に現実がそうなっているとしてもその仕組みも現時点では分かっていないが、「とりあえずそう考えると、今までの観測結果とも矛盾しないし、非常に使える理論が手に入る」からそのような理解をしているというわけである。

あわせて読みたい

【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…

「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る

これが、「『正しい科学理論』とは『便利な科学理論』なのだ」という著者の主張の要点である。

このような考え方は、漠然とイメージする「科学の姿」とはかけ離れているだろう。科学は「世界を理解するための手段」ではなく、「『これまでの観測事実と矛盾しない』という条件の元で最も便利な説明を探すゲーム」のようなものだと言っているからだ。

そしてこれは、「科学が何故100%にならないか」も説明し得るだろう。観測事実と矛盾しない説明は多数存在し得るので、新たな知見によって過去の「正しさ」が否定される可能性がある、ということでもあるからだ。科学理論というのは常に、「新たな知見が登場するまでの仮説」でしかないというわけである。

さて、このような「科学の姿」に幻滅したという方もいるかもしれない。「世界がどうなっているのか」を説明できるわけではない科学なんかを信頼していいのかと感じる人もいることだろう。

あわせて読みたい

【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…

私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する

しかしそういう人に対しては、「科学に何を求めるか」の認識が正しくないと言いたい。科学を「問いを投げ込んだら明確な答えが返ってくるブラックボックス」と捉えているのでは、科学と有益な付き合いをすることは難しい。

あわせて読みたい

【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統…

現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ

そうではなく、科学に出来ること・出来ないことを明確に把握し、科学が得意とする点を上手く活用するという思考に切り替えていく必要があるということだ。

そういう意味で本書は、「科学について詳しくない人」に是非読んでほしいと思う。「科学とはどんな営みなのか?」を多くの人が理解することで、科学はより社会に有益なものになっていくと思うからだ。

「これは科学ではない」を判定するための「反証可能性」

「反証可能性」については以下の記事で少し触れた。

あわせて読みたい

【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える

どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る

この記事ではもう少し詳しく見ていこう。

「科学」か「科学ではない」かを判定するために、パッと思いつく基準は「矛盾があるかどうか」だろう。理論内部に何か矛盾する点を見つけることが出来れば「誤り」だと指摘できるし、その場合「科学ではない」と主張できる可能性が高い。

しかし、いわゆる「エセ科学」と呼ばれるものの中にも、「これまでの知見と照らし合わせても矛盾しない理論」はいくらでもある。「矛盾するかどうか」という観点では判定不可能なのだ。

本書ではこの点について、数学の世界で非常に衝撃的な事実として発見された「非ユークリッド幾何学」を取り上げて説明している。

「非ユークリッド幾何学」については、以下の記事に詳しく書いた。

あわせて読みたい

【対立】数学はなぜ”美しい”のか?数学は「発見」か「発明」かの議論から、その奥深さを知る:『神は数…

数学界には、「数学は神が作った派」と「数学は人間が作った派」が存在する。『神は数学者か?』をベースに、「数学は発見か、発明か」という議論を理解し、数学史においてそれぞれの認識がどのような転換点によって変わっていったのかを学ぶ

ざっくり要点を書くとこうなる。それまで数学者は、「幾何学こそが真理」と考えていた。そして古代ギリシャに端を発する「幾何学」は、5つの大前提(「公理」と呼ばれる)から導かれている。つまり、この5つの公理は「絶対的に正しい」と考えられていたわけだ。

あわせて読みたい

【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…

日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊

しかしある数学者が、「5つの公理の内の1つを無視しても、矛盾の無い新たな幾何学を作り出すことができる」と示した。これは「幾何学こそ真理」と考えていた数学者を驚嘆させる。そして、それまで「幾何学」と呼ばれていたものが「ユークリッド幾何学」と、そして「5つの公理の内1つを無視して作られた新たな幾何学」は「非ユークリッド幾何学」と呼ばれるようになったのである。

「幾何学」は決して「真理」というわけではなかったのだ。

このことの最大の問題点とは、

「適当に、好き勝手に、公理を決めてしまっても、無矛盾な理論体系をいくらでも作り出せる」

ということなのだ

本書にはこんな風に書かれている。数学史においても非常に大きな「事件」だったそうだ。

あわせて読みたい

【興奮】素数の謎に迫った天才数学者たちの奮闘と、数学の”聖杯”である「リーマン予想」について:『素…

古今東西の数学者を惹きつけて止まない「素数」。その規則性を見つけ出すことは非常に困難だったが、「リーマン予想」として初めてそれが示された。『素数の音楽』『リーマン博士の大予想』から、天才数学者たちが挑んできた「リーマン予想」をざっくり理解する

これで、「正しいか正しくないかに関係なく、『矛盾しない理論体系』はいくらでも作れる」ことが判明してしまった。それはつまり、「矛盾しないからといって正しいとは言えない」という事実を突きつけることにもなったのだ。

この「非ユークリッド幾何学」が発見された時代には、「エセ科学」みたいなものが次々に登場しており、「何が科学であり、何が科学ではないのか」を判定することは急務だった。

そんな時代背景の元、「ウィーン学団」という「ウィーン大学の哲学教授を中心とした論理実証主義の集団」がこの問題に乗り出した。「科学」と「科学ではないもの」の境界を見極めようというのだ。そして彼らが検討に検討を重ねた結果、なんと、「科学とエセ科学の間に境界は存在しない」という結論が導き出されてしまうことになる。

要するに、「厳密に考えればどんな科学的な主張も正しい保証などはない」という指摘なわけだが、そんな厳密な議論が求められていたわけではない。あくまでも、「科学者から見て『明らかにエセ科学でしかない』と感じるものを、何か明確な基準によって選り分けたい」という希望を叶える手段が求められていたのである。

あわせて読みたい

【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…

8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ

そこで登場するのが、ポパーが提唱した「反証可能性」だ。そしてこの考え方が登場したことで、今では、「反証可能性を持たないものは科学ではない」と明確に主張することができるようになった(他に「科学」の要素として「再現可能性」がある。これは、「別の人物が同じ実験を行っても同じ結果が導ける」ということだ。この記事では詳しく説明しない)。

冒頭でも少し触れたが、「反証可能性」とは「間違っている可能性」のことだ。つまり、「『間違っている可能性』を持たない仮説はすべてエセ科学だ」ということになる。

どういうことだろうか?

ここで、昔テレビ番組などでよく扱われていた「透視能力」について考えてみよう。

あわせて読みたい

【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…

生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る

ある人物が、「私には透視能力がある」と主張し、その能力を実証する実験を観客の前で行うとする。実験の詳細は何でもよく、裏返しになったトランプの数字を当てるとか、箱の中に入った物を言い当てるなど、好きな想定をしてほしい。

さて、その「自称透視能力者」が、この実験の前にこんなことを言うとしよう。

<私は確かに透視能力を持っているが、この能力は、同じ空間の中に私の能力を疑う者が多いと発揮されない。なので観客の皆さんは、私が透視を成功できるように信じて見守ってほしい>

あわせて読みたい

【快挙】「暗黒の天体」ブラックホールはなぜ直接観測できたのか?国際プロジェクトの舞台裏:『アイン…

「世界中に存在する電波望遠鏡を同期させてブラックホールを撮影する」という壮大なEHTプロジェクトの裏側を記した『アインシュタインの影』から、ブラックホール撮影の困難さや、「ノーベル賞」が絡む巨大プロジェクトにおける泥臭い人間ドラマを知る

さてこの場合、彼の透視能力は「科学」の領域に含まれるかどうかについて考えてみよう。

彼がもし透視に成功したとすれば当然「私には透視能力がある」と主張するだろう。一方、彼がもし透視に失敗した場合はどうか。この場合、彼は恐らくこう言うだろう。「この会場に私の能力を疑う者が多かったようで、申し訳ないが透視能力を発揮することができなかった」と。これは、彼が失敗した場合でも、「私には透視能力がある」という主張を否定することはできない、ということを意味するだろう。

つまり彼の主張には「反証可能性(間違っている可能性)」が存在しないことになり、それゆえ彼の透視能力は「科学ではない」と判定できる、というわけである。

意外かもしれないが、それが「科学」であるためには、「間違っていると指摘される可能性」を常に保持していなければならないのだ。本書にも、こんな風に書かれている。

あわせて読みたい

【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…

「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る

一般に「科学」と言えば、「明らかに正しいもの」「間違っていないと確認されたもの」というイメージを持ちがちであるが、実はそうではないのだ。面白いことに、「科学」であることの前提条件とは、「間違っていると指摘されるリスクを背負っているかどうか」なのである

科学理論というのは基本的に、「その仮説から生まれる予測が実験・観測によって認められる」ことによって初めて「正しい」と認定される。これはつまり、「その予測が誤りである可能性」を常に保持しているということだ。科学の歴史の中でも、提唱された仮説が実験・観測によって否定されたという事例は山ほど存在する。

あわせて読みたい

【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ

『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?

また、科学は基本的に「それまでの知見を否定すること」で進化してきた学問だ。以前何かで聞いた話だが、大学の理系学部では、「皆さんがこれまで教科書で学んだことは全部ウソですので、すべて忘れてください」と言われることもあるそうだ(私は言われたことはない)。

有名な話では天動説と地動説の話があるし、「物質の最小構成要素は原子」と学校で習うだろうが、これもすでに「クォーク」というさらに小さな存在が知られている。

ニュートンが生み出した「万有引力の法則」は、300年以上も不動の地位を守ってきた素晴らしい理論だが、しかしアインシュタインがその綻びを見出し、「一般相対性理論」という新しい重力理論を作り上げたこともよく知られた事実だろう。

だからこそ科学者は、「これは100%正しい」や「絶対に間違いない」といった言い方をしない。そんな言い方をした瞬間、それは「科学」ではなくなってしまうからだ。これは「科学」を捉える上で非常に重要な視点なので、意識しておくといいだろう。繰り返すが、科学的知見について何か断言するような言い回しをする人物はニセモノだと思った方がいい。

あわせて読みたい

【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…

古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る

さてここまで、「反証可能性」の重要性に触れてきたが、しかしこの考え方も決して万能ではない。当たり前の話をするが、例えば「すべてのカラスは白い」という主張は明らかに間違っているのだから「反証可能性」がある。つまり、「反証可能性」があるからと言って正しいと考えてしまうのもダメなのだ。

あわせて読みたい

【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い

『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊

だからこそ最終的に、著者はこんな言い方で科学の「正しさ」を捉えている。

つまり、科学理論とは、

「うるせぇんだよ! とにかくこれは絶対に正しいんだよ!」

という人間の<決断>によって成り立っており、そのような思い込みによってしか成り立たないのだ

結局のところ「科学」というのは「『正しいはずだ』という思い込み」でしか成立させられない、ということだ。そんなものを信じていていいのか、と感じる方もいるかもしれないが、少なくとも、これまで人類が手に入れてきた「正しさの基準」の中では最もマシだと言っていいだろう。「科学」を手放してしまえば、私たちは迷信や呪術によって物事を判断するしかない、とても文明とは呼べない時代まで後退してしまうはずだからだ。

この記事を読んで興味を持ってもらえたら、本書を読んで改めて「科学的に正しい」という言葉が何を意味するのか考えてみてほしい。

あわせて読みたい

【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…

「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る

著:飲茶

¥693 (2022/01/29 21:02時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【嫉妬?】ヒッグス粒子はいかに発見されたか?そして科学の”発見”はどう評価されるべきか?:『ヒッグ…

科学研究はもはや個人単位では行えず、大規模な「ビッグサイエンス」としてしか成立しなくなっている。そんな中で、科学研究の成果がどう評価されるべきかなどについて、「ヒッグス粒子」発見の舞台裏を追った『ヒッグス 宇宙の最果ての粒子』をベースに書く

記事中の引用を読んでもらえればわかると思うが、本書は非常に読みやすい文章で難しい内容を説明してくれる作品だ。この記事では具体的には取り上げなかったが、「量子力学」という学問も不可思議な話がたくさんあって面白い。その話の一環として「ドラえもんのどこでもドア」が登場する章もある。

「量子力学」という分野や「科学」という学問はなかなかとっつきにくいが、最初に触れるきっかけとして適している作品だと思う。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…

Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い

『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊

あわせて読みたい

【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…

「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか

あわせて読みたい

【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…

日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊

あわせて読みたい

【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…

「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る

あわせて読みたい

【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ

『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?

あわせて読みたい

【化石】聞き馴染みのない「分子生物学」を通じて、科学という学問の本質を更科功が分かりやすく伝える…

映画『ジュラシック・パーク』を観たことがある方なら、「コハクの化石に閉じ込められた蚊の血液から恐竜の遺伝子を取り出す」という設定にワクワクしたことだろう。『化石の分子生物学』とは、まさにそのような研究を指す。科学以外の分野にも威力を発揮する知見に溢れた1冊

あわせて読みたい

【要約】福岡伸一『生物と無生物のあいだ』は、「生命とは何か」を「動的平衡」によって定義する入門書…

「生命とは何か?」という、あまりに基本的だと感じられる問いは、実はなかなか難しい。20世紀生物学は「DNAの自己複製」が本質と考えたが、「ウイルス」の発見により再考を迫られた。福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』の2著作から、「生命の本質」を知る

あわせて読みたい

【驚愕】これ以上の”サバイバル映画”は存在するか?火星にたった一人残された男の生存術と救出劇:『オ…

1人で火星に取り残された男のサバイバルと救出劇を、現実的な科学技術の範囲で描き出す驚異の映画『オデッセイ』。不可能を可能にするアイデアと勇気、自分や他人を信じ抜く気持ち、そして極限の状況でより困難な道を進む決断をする者たちの、想像を絶するドラマに胸打たれる

あわせて読みたい

【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…

デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える

あわせて読みたい

【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…

サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ

あわせて読みたい

【異端】「仏教とは?」を簡単に知りたい方へ。ブッダは「異性と目も合わせないニートになれ」と主張し…

我々が馴染み深い「仏教」は「大乗仏教」であり、創始者ゴータマ・ブッダの主張が詰まった「小乗仏教」とは似て非なるものだそうだ。『講義ライブ だから仏教は面白い!』では、そんな「小乗仏教」の主張を「異性と目も合わせないニートになれ」とシンプルに要約して説明する

あわせて読みたい

【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…

『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る

あわせて読みたい

【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?

言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊

あわせて読みたい

【誤解】世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』の要約。我々は「嘘の情報」を信じ込みやすい

世界の現状に関する13の質問に対して、ほとんどの人が同じ解答をする。最初の12問は不正解で、最後の1問だけ正答するのだ。世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』から、「誤った世界の捉え方」を認識し、情報を受け取る際の「思い込み」を払拭する。「嘘の情報」に踊らされないために読んでおくべき1冊だ

あわせて読みたい

【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…

例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ

あわせて読みたい

【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…

東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった

あわせて読みたい

【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…

なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ

あわせて読みたい

【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…

名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強

あわせて読みたい

【問い】「学ぶとはどういうことか」が学べる1冊。勉強や研究の指針に悩む人を導いてくれる物語:『喜嶋…

学校の勉強では常に「課題」が与えられていたが、「学び」というのは本来的に「問題を見つけること」にこそ価値がある。研究者の日常を描く小説『喜嶋先生の静かな世界』から、「学びの本質」と、我々はどんな風に生きていくべきかについて考える

あわせて読みたい

【平易】ブラックホールを分かりやすく知りたい。難しいことは抜きにふわっと理解するための1冊:『ブラ…

2019年に初めて直接観測されるも、未だに謎多き天体である「ブラックホール」について現役研究者が分かりやすく語る『ブラックホールをのぞいてみたら』をベースに、科学者がその存在を認めてこなかった歴史や、どんな性質を持つ天体なのかを理解する

あわせて読みたい

【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…

どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る

あわせて読みたい

【平易】一般相対性理論を簡単に知りたい方へ。ブラックホール・膨張宇宙・重力波と盛りだくさんの1冊:…

現役の研究者が執筆した『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』は、アインシュタインが導き出した一般相対性理論が関わる3つのテーマについて、初心者にも分かりやすく伝える内容になっている。歴史的背景も含めて科学的知見を知りたい方にオススメの1冊

あわせて読みたい

【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…

科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる

あわせて読みたい

【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…

20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る

あわせて読みたい

【到達】「ヒッグス粒子の発見」はなぜ大ニュースなのか?素粒子物理学の「標準模型」を易しく説明する…

「ヒッグス粒子の発見」はメディアでも大きく取り上げられたが、これが何故重要なのかを説明できる人はそう多くはないだろう。『強い力と弱い力 ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く』をベースに、謎めいた「弱い力」を説明する「自発的対称性の破れ」を学ぶ

あわせて読みたい

【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…

「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる

あわせて読みたい

【不可思議】心理学の有名な実験から、人間の”欠陥”がどう明らかになっていったかを知る:『心は実験で…

『心は実験できるか 20世紀心理学実験物語』では、20世紀に行われた心理学実験からインパクトのある10の実験を選び紹介している。心理学者でもある著者が「科学であって科学ではない」と主張する心理学という学問で、人間のどんな不可思議さがあぶり出されてきたのかを知る

あわせて読みたい

【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…

「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る

あわせて読みたい

【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…

古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る

あわせて読みたい

【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…

私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する

あわせて読みたい

【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える

どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る

あわせて読みたい

【天才】科学者とは思えないほど面白い逸話ばかりのファインマンは、一体どんな業績を残したのか?:『…

数々の面白エピソードで知られるファインマンの「科学者としての業績」を初めて網羅したと言われる一般書『ファインマンさんの流儀』をベースに、その独特の研究手法がもたらした様々な分野への間接的な貢献と、「ファインマン・ダイアグラム」の衝撃を理解する

あわせて読みたい

【異端】数学の”証明”はなぜ生まれたのか?「無理数」と「無限」に恐怖した古代ギリシャ人の奮闘:『数…

学校で数学を習うと、当然のように「証明」が登場する。しかしこの「証明」、実は古代ギリシャでしか発展しなかった、数学史においては非常に”異端”の考え方なのだ。『数学の想像力 正しさの深層に何があるのか』をベースに、ギリシャ人が恐れたものの正体を知る

あわせて読みたい

【対立】数学はなぜ”美しい”のか?数学は「発見」か「発明」かの議論から、その奥深さを知る:『神は数…

数学界には、「数学は神が作った派」と「数学は人間が作った派」が存在する。『神は数学者か?』をベースに、「数学は発見か、発明か」という議論を理解し、数学史においてそれぞれの認識がどのような転換点によって変わっていったのかを学ぶ

あわせて読みたい

【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…

「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ

あわせて読みたい

【敗北】「もつれ」から量子論の基礎を学ぶ。それまでの科学では説明不能な「異次元の現象」とは?:『…

アインシュタインは量子力学を生涯受け入れなかったのだが、アインシュタインが批判し続けたことによって明らかになったこともある。「もつれ」の重要性もその一つだ。『宇宙は「もつれ」でできている』から量子力学の基礎を成す現象を知る。

あわせて読みたい

【嫉妬?】ヒッグス粒子はいかに発見されたか?そして科学の”発見”はどう評価されるべきか?:『ヒッグ…

科学研究はもはや個人単位では行えず、大規模な「ビッグサイエンス」としてしか成立しなくなっている。そんな中で、科学研究の成果がどう評価されるべきかなどについて、「ヒッグス粒子」発見の舞台裏を追った『ヒッグス 宇宙の最果ての粒子』をベースに書く

あわせて読みたい

【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…

現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する

あわせて読みたい

【不満】この閉塞感は打破すべきか?自由意志が駆逐された社会と、不幸になる自由について:『巡査長 真…

自由に選択し、自由に行動し、自由に生きているつもりでも、現代社会においては既に「自由意志」は失われてしまっている。しかし、そんな世の中を生きることは果たして不幸だろうか?異色警察小説『巡査長 真行寺弘道』をベースに「不幸になる自由」について語る

あわせて読みたい

【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…

三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

量子力学・量子コンピュータ【本・映画の感想】 | ルシルナ

量子コンピュータが注目されていますが、そのベースとなる量子力学は非常に奇妙で日常感覚では理解できない不思議なものです。「シュレディンガーの猫」が一番有名でしょう…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント