目次

はじめに

この記事で取り上げる映画

出演:アクシャイ・クマール, 出演:ヴィディヤ・バラン, 出演:シャルマン・ジョシ, 出演:タープスィー・パンヌー, 出演:ソーナークシー・シンハー, 出演:キールティ・クルハーリー, クリエイター:ラヴィ・ヴァルマン, クリエイター:アミット・トリヴェディ, クリエイター:チャンダン・アローラ, 監督:ジャガン・シャクティ, Writer:R・バールキ

¥2,500 (2021/08/27 23:14時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

- アメリカの1/7の予算で火星にたどり着いた

- 月までの燃料で火星に行く?

- 工夫と思いやりとプロジェクトマネジメントの力で火星へたどり着いた

チームメンバーは、ロケットに関わったことのない未経験者ばかりだったというから驚きです

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

インドはなぜ、アメリカもロシアも失敗し続けたプロジェクトを一発で成功できたのか?映画『ミッション・マンガル』が描く衝撃の実話

実話を基にした、驚異の物語

あわせて読みたい

【超人】NHKによる「JAXAの宇宙飛行士選抜試験」のドキュメント。門外不出の「最強の就活」:『ドキュメ…

難攻不落のJAXAと粘り強い交渉を重ね、門外不出の「最強の就活」を捉えたドキュメンタリーを書籍化した『ドキュメント宇宙飛行士選抜試験』。2021年の13年ぶりの募集も話題になったが、「欠点があってはいけない」という視点で厳しく問われる試験・面接の実情を描き出す

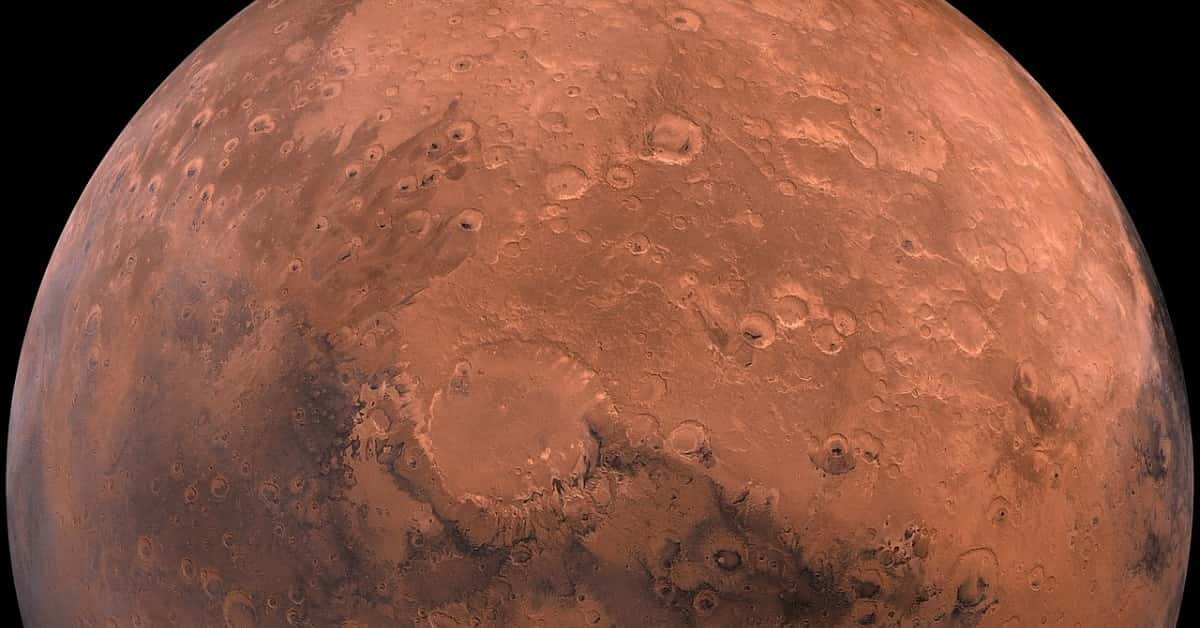

この作品は、「2014年にインドが火星に探査機を送り込んだ実話」を基にした映画だ。

私は正直、このニュースを忘れていた。間違いなくニュースなどで取り上げられただろうから、当時この話題に触れていたはずだ。しかし、覚えてはいなかった。

その理由は、なんとなく分かる。私には「インドの宇宙開発が遅れている」というイメージがなかったからだ。インドは数学が得意な国であり、IT大国と言われている。だから、様々な技術開発のレベルも高いと思い込んでいたし、偉業を伝えるニュースを目にしても、「インドが火星に探査機ね。ま、インドならやるでしょ」ぐらいの受け止めしか私はできなかったのだと思う。

あわせて読みたい

【秘話】15年で世界を変えたグーグルの”異常な”創業エピソード。収益化無視の無料ビジネスはなぜ成功し…

スマホやネットを使う人で、グーグルのお世話になっていない人はまずいないだろう。もはや「インフラ」と呼んでいいレベルになったサービスを生み出した企業の創業からの歴史を描く『グーグル秘録』は、その歩みが「無邪気さ」と「偶然」の産物であることを示している。凄まじいエピソード満載の信じがたい企業秘話

映画を観て、まずそのイメージが間違っていたことを知った。

確かにインド人には優秀な人間が多い。しかしそういう人材は、残念ながら国内には留まらないのだ。映画の中でも、「インドの優秀な科学者はみんなNASAにいる」というようなセリフが出てくる。それが事実かどうかは分からないが、確かに、宇宙開発一つとっても、予算規模も設備もまったく違う。優秀な人間であればあるほど、その優秀さを活かすために国外に活路を見出すのは当然だろうと思う。

そんなわけで、今はともかく当時は、インドの宇宙開発のレベルが非常にお粗末だったということが理解できた。アメリカやロシアなどの大国とは比べ物にならないし(映画の中では確か、アメリカとインドの予算を比較するような場面がチラッと出てきたと思う)、映画の中で言及はされなかったが、恐らく日本よりも環境は大きく劣るだろうと思う。

そんな中でインドは、世界が仰天するとんでもない成果を叩き出したのだ。

あわせて読みたい

【奇跡】ホンダジェット驚愕の開発秘話。航空機未経験のホンダが革命的なアイデアで常識を打ち破る:『…

自動車メーカーの本田技研工業が開発した「ホンダジェット」は、航空機への夢を抱いていた創業者・本田宗一郎のスピリットを持ち続ける会社だからこそ実現できた。『ホンダジェット 開発リーダーが語る30年の全軌跡』からその革命的な技術開発と運用までのドラマを知る

インドが成し遂げた偉業の凄まじさ

それでは、この映画で描かれるプロジェクトが、いかに凄まじいものだったのか説明しよう。

まず、「火星に探査機を送り込むこと」自体が難しい。最近は、NASAが「火星に探査機を”着陸”させた」ことで話題になったが、「着陸」ではなく、ただ「火星に探査機を送り込むこと」が困難なのだ。数億kmという途方も無い距離を故障やトラブルを回避して進ませることは、想像以上に難しい。

正確には覚えていないが、映画の中で、「アメリカは最低4回、ロシアは最低8回失敗している」という話が出てきたはずだ。大国が大金を掛け、高度な技術力を駆使しても、火星に探査機を送り込むミッションには失敗してしまうのである。なんと、探査機を一発で火星に送り込んだのは、世界中でインドが初めてだ(恐らくその後も無いはず)。

あわせて読みたい

【研究】光の量子コンピュータの最前線。量子テレポーテーションを実現させた科学者の最先端の挑戦:『…

世界中がその開発にしのぎを削る「量子コンピューター」は、技術的制約がかなり高い。世界で初めて「量子テレポーテーション」の実験を成功させた研究者の著書『光の量子コンピューター』をベースに、量子コンピューター開発の現状を知る

これだけではない。繰り返すが、予算規模がまったく違う。

インドが火星に探査機を送り込む準備をしている中、アメリカも何度目かのチャレンジの最中だった。アメリカのミッションは「メイブン」と呼ばれていたが、その「メイブン」の予算は600億ルピー。1ルピーは1.4円程度らしいので、日本円では840億円ぐらいである。

しかしインドは、予算が限られているため、わずか80億ルピーしか使えなかった。アメリカの実に1/7である。しかも、アメリカの600億とインドの80億は意味が全然違う。アメリカは、既に何度も火星探査機にチャレンジしていたので、それまでの知見や設備は再利用できる。しかしインドは、これが初挑戦。まったく何もないところから、アメリカの1/7の予算でミッションを行わなければならないのである。しかも、様々な事情があり、さらにこの予算は減らされてしまうことになるのだ。

普通に考えて無理だろう。アメリカが何度も失敗し、さらに600億ルピーを費やそうとしているミッションを、80億ルピー以下の予算で行わなければならないのだ。無謀にもほどがある。

あわせて読みたい

【情熱】選挙のおもしろ候補者含め”全員取材”をマイルールにする畠山理仁の異常な日常を描く映画:『NO …

選挙に取り憑かれた男・畠山理仁を追うドキュメンタリー映画『NO 選挙, NO LIFE』は、「平均睡眠時間2時間」の生活を長年続ける”イカれた”ライターの「選挙愛」が滲み出る作品だ。「候補者全員を取材しなければ記事にはしない」という厳しすぎるマイルールと、彼が惹かれる「泡沫候補」たちが実に興味深い

このような状況で、どの国も成し遂げられなかった快挙を達成したのだから、世界が驚くのも無理はないだろう。

映画の最後で、恐らく実際に行われたのだろう大統領(だと思う)のスピーチの音声が流れたのだが、その中で、予算に関して非常にインパクトのある表現をしていた。

ハリウッドの宇宙映画の制作費より安い予算で火星まで到達した

あわせて読みたい

【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…

8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ

80億ルピーは112億円。確かにハリウッド映画ならこれぐらいの予算の作品もあるだろう。しかも、さらに印象的だったのが次の言葉だ。

インドでは、オートリキシャに乗って1km走ると、大体10ルピー掛かる。しかし火星までは、1km7ルピーで到達した

「国内を移動するよりも安い運賃で火星まで行けた」という表現は実に見事だし、プロジェクトチームの凄まじさを端的に表現していると感じた。

アイデアとリーダーシップの勝利

あわせて読みたい

【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…

映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった

この映画は実話を基にしているが、正直どこまでが実話なのかは分からない。ただ、技術やプロジェクトマネジメントの部分には大きな創作はないものと想定してこの記事を書く。

映画の中では、「金が無いならアイデアで」と言わんばかりに、とにかく知恵と工夫で状況を打破していく。

そもそも、このプロジェクトのスタートからして、「そんなの不可能だろう?」としか思えないところから始まった。というのも、プロジェクトチームが使えるのは、月までの燃料しか積めない「PSLV」というロケットだけだったのである。

あわせて読みたい

【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…

徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る

普通に考えれば、月までの燃料しか積めないロケットが火星に着くはずがない。しかし、プロジェクトに最初から関わる主婦科学者タラが、自宅で雇っているメイドが料理中に起こしたちょっとしたトラブルからヒントを得て、「月までの燃料で火星に行く」というあり得ない方法を思いつくのだ。この方法では、火星にたどり着くまでに余計時間が掛かることになるし、打ち上げの日程もかなり制限されてしまうのだが、それでも、まずこの関門を突破したことは重要だった。

しかしその後もトラブルは続く。そもそも予算は少ないし、プロジェクトに回された面々はみな、ロケットに関わったことなどない未経験者ばかり。各々がそれぞれ様々な事情を抱えており、そのためプロジェクトへの情熱を抱くわけでもなく早く帰りたがる。

そんなまったくまとまりのないところからのスタートだったのだ。

そんなミッションが成功したのは、ラケーシュというプロジェクトリーダーの手腕によるところが大きい(少なくとも、この映画ではそう描かれている)。

あわせて読みたい

【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘

重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー

ラケーシュは、

私には科学と宇宙しかありません

と言うほどの科学バカであり、変人の部類に入れていい人物だと思う。しかし、予想に反して人心掌握術に長けていた。予算も経験もなく、しかしタイムリミットは決まっているというハードなプロジェクトを言葉巧みに率いていくのだ。

あわせて読みたい

【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…

メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方

いくつか紹介しよう。

このプロジェクトチームはほぼ女性で構成されており、その内の一人が妊娠した。ラケーシュ同様リーダー的な立ち位置にいるタラ(月までの燃料で火星に行く方法を考えた人物)は、産休を取らせる必要があるからと、別の人間を補充する算段を立て始めたのだが、ラケーシュは彼女に待ったを掛けた。

こんなミッションに参加できるチャンスはなかなかない。産休を取りたいかどうかは本人の意思に任せられるべきだし、もし残るというなら全力でサポートする

そう言って彼はなんと、ミッションルーム内に託児所を作り、出産したメンバーが働きやすい環境を作ってしまうのだ。

あわせて読みたい

【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る

「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える

また、チームのメンバーが毎日定時で帰ってしまうことも、タラには頭の痛い問題だった。

僅かな燃料で火星にたどり着くアイデアは、「2年2ヶ月おきにやってくる、地球と火星が最接近するタイミング」を狙って打ち上げなければならない。つまり、一度タイミングを逃したら、2年2ヶ月待たなければならないということだ。そんな余裕はないので、彼らのミッションにはかなり厳しいタイムリミットが設定されることになった。

そして逆算すれば、どう考えても皆が定時で帰っては絶対に間に合わない。だからタラはイライラしていた。

しかし、このミッションに集められたメンバーは寄せ集めであり、最初はやる気がまったくなかった。ミッションが成功するとも信じていなかったし、こんな大変なことに巻き込まれるくらいなら定時で帰る、というメンバーばかりだったのだ。

あわせて読みたい

【組織】意思決定もクリエイティブも「問う力」が不可欠だ。MIT教授がCEOから学んだ秘訣とは?:『問い…

組織マネジメントにおいては「問うこと」が最も重要だと、『問いこそが答えだ!』は主張する。MIT教授が多くのCEOから直接話を聞いて学んだ、「『問う環境』を実現するための『心理的安全性の確保』の重要性」とその実践の手法について、実例満載で説明する1冊

その状況を嘆くタラに、ラケーシュはこんな風に言葉を掛ける。

君にとって火星は夢だけど、みんなにとってはただの仕事なんだ。だから、みんなにとっての夢にしないとね

こう言われたタラは考えに考え、ある計画を実行に移す。そしてそのことをきっかけとして、チームが一つにまとまっていくことになる。

この映画は、基本的には「楽しく観れるエンタメ作品」だが、このように「人をどう動かし、プロジェクトを成功に導くか」という観点からの学びを得られる作品だとも思う。

あわせて読みたい

【歴史】NIKEのエアジョーダン誕生秘話!映画『AIR/エア』が描くソニー・ヴァッカロの凄さ

ナイキがマイケル・ジョーダンと契約した時、ナイキは「バッシュ業界3位」であり、マイケル・ジョーダンも「ドラフト3位選手」だった。今からは信じられないだろう。映画『AIR/エア』は、「劣勢だったナイキが、いかにエアジョーダンを生み出したか」を描く、実話を基にした凄まじい物語だ

映画『ミッション・マンガル』の内容紹介

ISRO(インド宇宙研究機関。インドのNASAのようなもの)は、非常に有能な科学者であるラケーシュ・ダワンをチームリーダーとして、GSLV(静止衛星打ち上げロケット)の発射準備に入った。発射のカウントダウンが終わる直前、タラの画面に異常が表示されるが、発射場の気温のせいだろうと考えGOサインを出してしまう。しかしその判断ミスのせいでGSLVは軌道を逸れ、自爆を余儀なくされた。

ラケーシュはこの失敗の責任を取らされることになった。彼に与えられたのは、「2022年までに火星に探査機を送り込む」というミッションだった。

栄転に思われるかもしれないが、まったくそうではない。ラケーシュは、「不可能なミッションをあてがうことで、自発的にISROを辞めさせようとしている」と捉えた。しかし、そうは言っても仕方がない。ラケーシュは、「不可能」だろうと思いつつも、与えられたこのミッションに従事しようと決意する。

あわせて読みたい

【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…

遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている

そんなラケーシュの元に、ある日タラがやってくる。タラは、自分の判断ミスのせいでラケーシュが閑職に回されたことに責任を感じており、彼にあるアイデアを提示した。それが、「月までの燃料で火星に行く方法」だった。それは誰も考えたことがない、実にアクロバティックな方法だったのだが、優秀な科学者であるラケーシュは、実現可能なアイデアだと判断する。

彼らはそのアイデアをプレゼンし、予算獲得に挑むが……。

映画『ミッション・マンガル』の感想

もの凄く良い映画だった。期待していたよりも遥かに面白く、実話をベースにした物語としても、エンタメ作品としても楽しんだ。

あわせて読みたい

【驚異】映画『RRR』『バーフバリ』は「観るエナジードリンク」だ!これ程の作品にはなかなか出会えないぞ

2022年に劇場公開されるや、そのあまりの面白さから爆発的人気を博し、現在に至るまでロングラン上映が続いている『RRR』と、同監督作の『バーフバリ』は、大げさではなく「全人類にオススメ」と言える超絶的な傑作だ。まだ観ていない人がいるなら、是非観てほしい!

この映画が良いのは、「科学的な描写はほぼ無い」ということだ。私は科学が好きだが、科学に苦手意識を持つ人は科学的知識が出てくる作品を好まないだろう。そういう意味でもこの映画は、誰が観ても楽しめる作品だと言える。

冒頭の「月までの燃料で火星に行く方法」だけは、若干科学的な説明がなされるが、それ以降は、科学の難しい話など出てこない。インド映画らしく踊るシーンもあるし、シリアスな場面もありつつも、全体としては非常に楽しく展開する。

しかしそんな中でも、「科学ミッションの困難さ」や「人を動かすことの難しさ」などはきちんと描かれ、それらを絶妙に描写することで展開をドラマチックにもしている。

あわせて読みたい

【衝撃】自ら立ち上げた「大分トリニータ」を放漫経営で潰したとされる溝畑宏の「真の実像」に迫る本:…

まったく何もないところからサッカーのクラブチーム「大分トリニータ」を立ち上げ、「県リーグから出発してチャンピオンになる」というJリーグ史上初の快挙を成し遂げた天才・溝畑宏を描く『爆走社長の天国と地獄』から、「正しく評価することの難しさ」について考える

メインの登場人物がそこそこいるので、全員の背景を丁寧に描くのは難しいだろう。かなり駆け足での描写ではあるのだが、個々のメンバーがそれぞれにトラブルを抱えており、そんな苦労を抱えながら困難なミッションに立ち向かっていく姿がとてもいい(さすがにこれらメンバーの背景的な部分は創作も含まれていると思うが)。

女性が多いチームであり、男性以上に「科学研究に打ち込むこと」に難しさを抱えざるを得ない中で、工夫や思いやりで乗り越えていく感じも素敵だ。

またこの映画では、ラケーシュがとても魅力的な人物として描かれている。特に、ラケーシュがある会議に乗り込んで場を支配するシーンは圧巻だ。ミッション存続の危機を自らのプレゼン力で回避しようとする姿と、それを楽しげにやってのける陽気さみたいなものが、ラケーシュという人間の良さとして見事に描かれていると思う。

ラケーシュ役の俳優、見覚えがあると思ったら、『パッドマン 5億人の女性を救った男』という映画の主演だった。今回の映画も、同じチームが再結集して作られたとのこと。『パッドマン』も実話を基にしている見事な映画だ。是非観てほしい。

あわせて読みたい

【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る

「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える

出演:アクシャイ・クマール, 出演:ヴィディヤ・バラン, 出演:シャルマン・ジョシ, 出演:タープスィー・パンヌー, 出演:ソーナークシー・シンハー, 出演:キールティ・クルハーリー, クリエイター:ラヴィ・ヴァルマン, クリエイター:アミット・トリヴェディ, クリエイター:チャンダン・アローラ, 監督:ジャガン・シャクティ, Writer:R・バールキ

¥2,500 (2022/01/29 21:58時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【信念】9.11後、「命の値段」を計算した男がいた。映画『WORTH』が描く、その凄絶な2年間(主演:マイ…

9.11テロの後、「被害者の『命の値段』を算出した男」がいたことをご存知だろうか?映画『WORTH』では、「被害者遺族のために貢献したい」と無償で難題と向き合うも、その信念が正しく理解されずに反発や対立を招いてしまった現実が描かれる。実話を基にしているとは思えない、凄まじい物語だ

頑張ればどんな場合でも不可能が可能になるわけではない。世の中そんなに甘くはない。しかし、「不可能だ」と言って立ち止まっていれば100%不可能なままだ。予算も経験者も技術力も無い中で、世界初の偉業を成し遂げたインドのミッションは、目標を持って前に進もうとしているすべての人を勇気づけるだろう。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【感動】映画『ボストン1947』は、アメリカ駐留時代の朝鮮がマラソンで奇跡を起こした実話を描く

映画『ボストン1947』は、アメリカ軍駐留時代の朝鮮を舞台に、様々な困難を乗り越えながらボストンマラソン出場を目指す者たちの奮闘を描き出す物語。日本統治下で日本人としてメダルを授与された”国民の英雄”ソン・ギジョンを中心に、「東洋の小国の奇跡」と評された驚くべき成果を実現させた者たちの努力と葛藤の実話である

あわせて読みたい

【異例】東映京都撮影所が全面協力!自主制作の時代劇映画『侍タイムスリッパー』は第2の『カメ止め』だ…

映画『侍タイムスリッパー』は、「自主制作映画なのに時代劇」「撮影スタッフ10人なのに東映京都撮影所全面協力」「助監督役が実際の助監督も務めている」など、中身以外でも話題に事欠かない作品ですが、何もよりも物語が実に面白い!「幕末の侍が現代にタイムスリップ」というよくある設定からこれほど面白い物語が生まれるとは

あわせて読みたい

【宣伝】アポロ計画での月面着陸映像は本当か?映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』のリアル

「月面着陸映像はニセモノだ」という陰謀論を逆手にとってリアリティのある物語を生み出した映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』は、「ベトナム戦争で疲弊し、事故続きのNASAが不人気だった」という現実を背景に「歴史のif」を描き出す。「確かにそれぐらいのことはするかもしれない」というリアリティをコメディタッチで展開させる

あわせて読みたい

【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞

映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である

あわせて読みたい

【評価】高山一実の小説かつアニメ映画である『トラペジウム』は、アイドル作とは思えない傑作(声優:…

原作小説、そしてアニメ映画共に非常に面白かった『トラペジウム』は、高山一実が乃木坂46に在籍中、つまり「現役アイドル」として出版した作品であり、そのクオリティに驚かされました。「現役アイドル」が「アイドル」をテーマにするというド直球さを武器にしつつ、「アイドルらしからぬ感覚」をぶち込んでくる非常に面白い作品である

あわせて読みたい

【実話】映画『ダム・マネー ウォール街を狙え!』は「株で大儲けした」だけじゃない痛快さが面白い

ダム・マネー ウォール街を狙え!』では、株取引で莫大な利益を得た実在の人物が取り上げられる。しかし驚くべきは「大金を得たこと」ではない。というのも彼はなんと、資産5万ドルの身にも拘らず、ウォール街の超巨大資本ファンドを脅かす存在になったのである! 実話とは思えない、あまりにも痛快な物語だった

あわせて読みたい

【感想】映画『ルックバック』の衝撃。創作における衝動・葛藤・苦悩が鮮やかに詰め込まれた傑作(原作…

アニメ映画『ルックバック』は、たった58分の、しかもセリフも動きも相当に抑制された「静」の映画とは思えない深い感動をもたらす作品だった。漫画を描くことに情熱を燃やす2人の小学生が出会ったことで駆動する物語は、「『創作』に限らず、何かに全力で立ち向かったことがあるすべての人」の心を突き刺していくはずだ

あわせて読みたい

【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…

猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う

あわせて読みたい

【憧憬】「フランク・ザッパ」を知らずに映画『ZAPPA』を観て、「この生き様は最高」だと感じた

「フランク・ザッパ」がミュージシャンであることさえ禄に知らない状態で私が映画『ZAPPA』を観た私は、そのあまりに特異なスタンス・生き様にある種の憧憬を抱かされた。貫きたいと思う強い欲求を真っ直ぐ突き進んだそのシンプルな人生に、とにかくグッときたのだ。さらに、こんな凄い人物を知らなかった自分にも驚かされてしまった

あわせて読みたい

【情熱】選挙のおもしろ候補者含め”全員取材”をマイルールにする畠山理仁の異常な日常を描く映画:『NO …

選挙に取り憑かれた男・畠山理仁を追うドキュメンタリー映画『NO 選挙, NO LIFE』は、「平均睡眠時間2時間」の生活を長年続ける”イカれた”ライターの「選挙愛」が滲み出る作品だ。「候補者全員を取材しなければ記事にはしない」という厳しすぎるマイルールと、彼が惹かれる「泡沫候補」たちが実に興味深い

あわせて読みたい

【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…

映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった

あわせて読みたい

【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた

『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる

あわせて読みたい

【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ

映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ

あわせて読みたい

【実話】英国王室衝撃!映画『ロスト・キング』が描く、一般人がリチャード3世の遺骨を発見した話(主演…

500年前に亡くなった王・リチャード3世の遺骨を、一介の会社員女性が発見した。映画『ロスト・キング』は、そんな実話を基にした凄まじい物語である。「リチャード3世の悪評を覆したい!」という動機だけで遺骨探しに邁進する「最強の推し活」は、最終的に英国王室までをも動かした!

あわせて読みたい

【信念】9.11後、「命の値段」を計算した男がいた。映画『WORTH』が描く、その凄絶な2年間(主演:マイ…

9.11テロの後、「被害者の『命の値段』を算出した男」がいたことをご存知だろうか?映画『WORTH』では、「被害者遺族のために貢献したい」と無償で難題と向き合うも、その信念が正しく理解されずに反発や対立を招いてしまった現実が描かれる。実話を基にしているとは思えない、凄まじい物語だ

あわせて読みたい

【伝説】映画『ミスター・ムーンライト』が描くビートルズ武道館公演までの軌跡と日本音楽への影響

ザ・ビートルズの武道館公演が行われるまでの軌跡を描き出したドキュメンタリー映画『ミスター・ムーンライト』は、その登場の衝撃について語る多数の著名人が登場する豪華な作品だ。ザ・ビートルズがまったく知られていなかった頃から、伝説の武道館公演に至るまでの驚くべきエピソードが詰まった1作

あわせて読みたい

【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘

重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー

あわせて読みたい

【歴史】NIKEのエアジョーダン誕生秘話!映画『AIR/エア』が描くソニー・ヴァッカロの凄さ

ナイキがマイケル・ジョーダンと契約した時、ナイキは「バッシュ業界3位」であり、マイケル・ジョーダンも「ドラフト3位選手」だった。今からは信じられないだろう。映画『AIR/エア』は、「劣勢だったナイキが、いかにエアジョーダンを生み出したか」を描く、実話を基にした凄まじい物語だ

あわせて読みたい

【実話】福島智とその家族を描く映画『桜色の風が咲く』から、指点字誕生秘話と全盲ろうの絶望を知る

「目が見えず、耳も聞こえないのに大学に進学し、後に東京大学の教授になった」という、世界レベルの偉業を成し遂げた福島智。そんな彼の試練に満ちた生い立ちを描く映画『桜色の風が咲く』は、本人の葛藤や努力もさることながら、母親の凄まじい献身の物語でもある

あわせて読みたい

【苦悩】「やりがいのある仕事」だから見て見ぬふり?映画『アシスタント』が抉る搾取のリアル

とある映画会社で働く女性の「とある1日」を描く映画『アシスタント』は、「働くことの理不尽さ」が前面に描かれる作品だ。「雑用」に甘んじるしかない彼女の葛藤がリアルに描かれている。しかしそれだけではない。映画の「背景」にあるのは、あまりに悪逆な行為と、大勢による「見て見ぬふり」である

あわせて読みたい

【実話】映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』(杏花主演)が描く、もの作りの絶望(と楽しさ)

実在したエロ雑誌編集部を舞台に、タブーも忖度もなく業界の内実を描き切る映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』は、「エロ雑誌」をテーマにしながら、「もの作りに懸ける想い」や「仕事への向き合い方」などがリアルに描かれる素敵な映画だった。とにかく、主役を演じた杏花が良い

あわせて読みたい

【驚異】映画『RRR』『バーフバリ』は「観るエナジードリンク」だ!これ程の作品にはなかなか出会えないぞ

2022年に劇場公開されるや、そのあまりの面白さから爆発的人気を博し、現在に至るまでロングラン上映が続いている『RRR』と、同監督作の『バーフバリ』は、大げさではなく「全人類にオススメ」と言える超絶的な傑作だ。まだ観ていない人がいるなら、是非観てほしい!

あわせて読みたい

【実話】実在の人物(?)をモデルに、あの世界的超巨大自動車企業の”内実”を暴く超絶面白い小説:『小…

誰もが知るあの世界的大企業をモデルに据えた『小説・巨大自動車企業トヨトミの野望』は、マンガみたいなキャラクターたちが繰り広げるマンガみたいな物語だが、実話をベースにしているという。実在の人物がモデルとされる武田剛平のあり得ない下剋上と、社長就任後の世界戦略にはとにかく驚かされる

あわせて読みたい

【衝撃】自ら立ち上げた「大分トリニータ」を放漫経営で潰したとされる溝畑宏の「真の実像」に迫る本:…

まったく何もないところからサッカーのクラブチーム「大分トリニータ」を立ち上げ、「県リーグから出発してチャンピオンになる」というJリーグ史上初の快挙を成し遂げた天才・溝畑宏を描く『爆走社長の天国と地獄』から、「正しく評価することの難しさ」について考える

あわせて読みたい

【挑戦】手足の指を失いながら、今なお挑戦し続ける世界的クライマー山野井泰史の”現在”を描く映画:『…

世界的クライマーとして知られる山野井泰史。手足の指を10本も失いながら、未だに世界のトップをひた走る男の「伝説的偉業」と「現在」を映し出すドキュメンタリー映画『人生クライマー』には、小学生の頃から山のことしか考えてこなかった男のヤバい人生が凝縮されている

あわせて読みたい

【伝説】やり投げ選手・溝口和洋は「思考力」が凄まじかった!「幻の世界記録」など数々の逸話を残した…

世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的なトレーニングと、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界記録」を叩き出した天才の伝説と実像

あわせて読みたい

【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…

数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊

あわせて読みたい

【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画

映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい

あわせて読みたい

【欠落】映画『オードリー・ヘプバーン』が映し出す大スターの生き方。晩年に至るまで生涯抱いた悲しみ…

映画『オードリー・ヘプバーン』は、世界的大スターの知られざる素顔を切り取るドキュメンタリーだ。戦争による壮絶な飢え、父親の失踪、消えぬ孤独感、偶然がもたらした映画『ローマの休日』のオーディション、ユニセフでの活動など、様々な証言を元に稀代の天才を描き出す

あわせて読みたい

【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…

遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている

あわせて読みたい

【価値】どうせ世の中つまらない。「レンタルなんもしない人」の本でお金・仕事・人間関係でも考えよう…

「0円で何もしない」をコンセプトに始まった「レンタルなんもしない人」という活動は、それまで見えにくかった様々な価値観を炙り出した見事な社会実験だと思う。『<レンタルなんもしない人>というサービスをはじめます。』で本人が語る、お金・仕事・人間関係の新たな捉え方

あわせて読みたい

【組織】意思決定もクリエイティブも「問う力」が不可欠だ。MIT教授がCEOから学んだ秘訣とは?:『問い…

組織マネジメントにおいては「問うこと」が最も重要だと、『問いこそが答えだ!』は主張する。MIT教授が多くのCEOから直接話を聞いて学んだ、「『問う環境』を実現するための『心理的安全性の確保』の重要性」とその実践の手法について、実例満載で説明する1冊

あわせて読みたい

【超人】NHKによる「JAXAの宇宙飛行士選抜試験」のドキュメント。門外不出の「最強の就活」:『ドキュメ…

難攻不落のJAXAと粘り強い交渉を重ね、門外不出の「最強の就活」を捉えたドキュメンタリーを書籍化した『ドキュメント宇宙飛行士選抜試験』。2021年の13年ぶりの募集も話題になったが、「欠点があってはいけない」という視点で厳しく問われる試験・面接の実情を描き出す

あわせて読みたい

【秘話】15年で世界を変えたグーグルの”異常な”創業エピソード。収益化無視の無料ビジネスはなぜ成功し…

スマホやネットを使う人で、グーグルのお世話になっていない人はまずいないだろう。もはや「インフラ」と呼んでいいレベルになったサービスを生み出した企業の創業からの歴史を描く『グーグル秘録』は、その歩みが「無邪気さ」と「偶然」の産物であることを示している。凄まじいエピソード満載の信じがたい企業秘話

あわせて読みたい

【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…

アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている

あわせて読みたい

【驚異】信念を貫く勇敢さを、「銃を持たずに戦場に立つ」という形で示した実在の兵士の凄まじさ:映画…

第二次世界大戦で最も過酷な戦場の1つと言われた「前田高地(ハクソー・リッジ)」を、銃を持たずに駆け回り信じがたい功績を残した衛生兵がいた。実在の人物をモデルにした映画『ハクソー・リッジ』から、「戦争の悲惨さ」だけでなく、「信念を貫くことの大事さ」を学ぶ

あわせて読みたい

【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…

『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る

あわせて読みたい

【あらすじ】濱口竜介監督『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」のみで成り立つ凄まじい映画。天才だと思う

「映画」というメディアを構成する要素は多々あるはずだが、濱口竜介監督作『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」だけで狂気・感動・爆笑を生み出してしまう驚異の作品だ。まったく異なる3話オムニバス作品で、どの話も「ずっと観ていられる」と感じるほど素敵だった

あわせて読みたい

【感想】映画『若おかみは小学生!』は「子どもの感情」を「大人の世界」で素直に出す構成に号泣させられる

ネット記事を読まなければ絶対に観なかっただろう映画『若おかみは小学生!』は、基本的に子ども向け作品だと思うが、大人が観てもハマる。「大人の世界」でストレートに感情を表に出す主人公の小学生の振る舞いと成長に、否応なしに感動させられる

あわせて読みたい

【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統…

現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ

あわせて読みたい

【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る

「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える

あわせて読みたい

【漫画原作】映画『殺さない彼と死なない彼女』は「ステレオタイプな人物像」の化学反応が最高に面白い

パッと見の印象は「よくある学園モノ」でしかなかったので、『殺さない彼と死なない彼女』を観て驚かされた。ステレオタイプで記号的なキャラクターが、感情が無いとしか思えないロボット的な言動をする物語なのに、メチャクチャ面白かった。設定も展開も斬新で面白い

あわせて読みたい

【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….

つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る

あわせて読みたい

【天才】読書猿のおすすめ本。「いかにアイデアを生むか」の発想法を人文書に昇華させた斬新な1冊:『ア…

「独学の達人」「博覧強記の読書家」などと評される読書猿氏が、古今東西さまざまな「発想法」を1冊にまとめた『アイデア大全』は、ただのHow To本ではない。「発想法」を学問として捉え、誕生した経緯やその背景なども深堀りする、「人文書」としての一面も持つ作品だ

あわせて読みたい

【協働】日本の未来は福井から。地方だからこその「問題意識の共有」が、社会変革を成し遂げる強み:『…

コンパクトシティの先進地域・富山市や、起業家精神が醸成される鯖江市など、富山・福井の「変革」から日本の未来を照射する『福井モデル 未来は地方から始まる』は、決して「地方改革」だけの内容ではない。「危機意識の共有」があらゆる問題解決に重要だと認識できる1冊

あわせて読みたい

【レッテル】コミュニケーションで大事なのは、肩書や立場を外して、相手を”その人”として見ることだ:…

私は、それがポジティブなものであれ、「レッテル」で見られることは嫌いです。主人公の1人、障害を持つ大富豪もまたそんなタイプ。傍若無人な元犯罪者デルとの出会いでフィリップが変わっていく『THE UPSIDE 最強のふたり』からコミュニケーションを学ぶ

あわせて読みたい

【人生】どう生きるべきかは、どう死にたいかから考える。死ぬ直前まで役割がある「理想郷」を描く:『…

「近隣の村から『姥捨て』と非難される理想郷」を描き出す『でんでら国』は、「死ぬ直前まで、コミュニティの中で役割が存在する」という世界で展開される物語。「お金があっても決して豊かとは言えない」という感覚が少しずつ広まる中で、「本当の豊かさ」とは何かを考える

あわせて読みたい

【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…

NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る

あわせて読みたい

【奇跡】ホンダジェット驚愕の開発秘話。航空機未経験のホンダが革命的なアイデアで常識を打ち破る:『…

自動車メーカーの本田技研工業が開発した「ホンダジェット」は、航空機への夢を抱いていた創業者・本田宗一郎のスピリットを持ち続ける会社だからこそ実現できた。『ホンダジェット 開発リーダーが語る30年の全軌跡』からその革命的な技術開発と運用までのドラマを知る

あわせて読みたい

【あらすじ】天才とは「分かりやすい才能」ではない。前進するのに躊躇する暗闇で直進できる勇気のこと…

ピアノのコンクールを舞台に描く『蜜蜂と遠雷』は、「天才とは何か?」と問いかける。既存の「枠組み」をいとも簡単に越えていく者こそが「天才」だと私は思うが、「枠組み」を安易に設定することの是非についても刃を突きつける作品だ。小説と映画の感想を一緒に書く

あわせて読みたい

【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…

『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る

あわせて読みたい

【逸脱】「人生良いことない」と感じるのは、「どう生きたら幸せか」を考えていないからでは?:『独立…

「常識的な捉え方」から逸脱し、世の中をまったく異なる視点から見る坂口恭平は、「より生きやすい社会にしたい」という強い思いから走り続ける。「どう生きたいか」から人生を考え直すスタンスと、「やりたいことをやるべきじゃない理由」を『独立国家のつくりかた』から学ぶ

あわせて読みたい

【快挙】「暗黒の天体」ブラックホールはなぜ直接観測できたのか?国際プロジェクトの舞台裏:『アイン…

「世界中に存在する電波望遠鏡を同期させてブラックホールを撮影する」という壮大なEHTプロジェクトの裏側を記した『アインシュタインの影』から、ブラックホール撮影の困難さや、「ノーベル賞」が絡む巨大プロジェクトにおける泥臭い人間ドラマを知る

あわせて読みたい

【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…

一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する

あわせて読みたい

【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…

どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る

あわせて読みたい

【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…

「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる

あわせて読みたい

【権利】「難民だから支援すべき」じゃない。誰でも最低限の安全が確保できる世界であるべきだ:映画『…

難民申請中の少年が、国籍だけを理由にチェスの大会への出場でが危ぶまれる。そんな実際に起こった出来事を基にした『ファヒム パリが見た奇跡』は実に素晴らしい映画だが、賞賛すべきではない。「才能が無くても安全は担保されるべき」と考えるきっかけになる映画

あわせて読みたい

【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…

「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える

あわせて読みたい

【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…

世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ

あわせて読みたい

【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…

メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

自己啓発・努力・思考【本・映画の感想】 | ルシルナ

私自身は、仕事や社会貢献などにおいて自分の将来をもう諦めていますが、心の底では、自分の知識・スキルが他人や社会の役に立ったらいいな、と思っています。だから、自分…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント