目次

はじめに

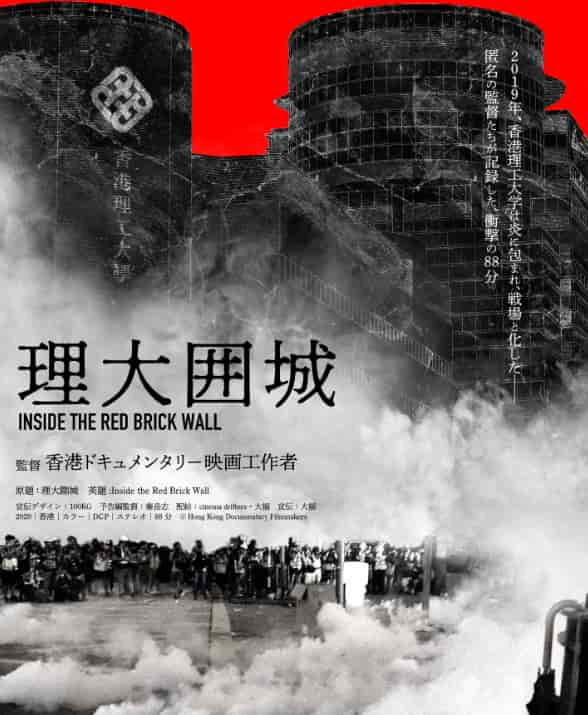

この記事で取り上げる映画

「理大囲城」公式HP この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

今どこで観れるのか?

公式HPの劇場情報 を御覧ください

この記事の3つの要点

監督は匿名、映し出されるデモ隊全員にモザイクが掛けられた衝撃のドキュメンタリー映画 「撮る動機を失った」と言わしめるほどの壮絶な現場で、気力を振り絞ってカメラを回し続けた者たちの奮闘 説明を限りなく排除した構成にした理由と、事件の背景・展開についての私なりの説明 「まさか同時代にこんなことが起こるとは」と思わされた衝撃のリアルを映し出す凄まじい作品

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

デモ隊と共に大学に”閉じ込められた”匿名監督たちによる衝撃のドキュメンタリー映画『理大囲城』の圧倒的リアル

あわせて読みたい

【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』

2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない

凄まじい映画だった 。私はよくドキュメンタリー映画を観るのだが、まさにこういう映像に触れられるからこそ、ドキュメンタリー映画を観るのは止められない のだと思う。その時その場にいた者にしか撮れない/感じられないものだけで構成された、「生々しさ」を徹底的に詰め込んだとんでもない映画である 。

映画『理大囲城』を取り巻く状況と、映し出される出来事について

あわせて読みたい

【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…

ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?

私は2022年12月17日、ポレポレ東中野の12:00の回で『理大囲城』を観た。何故日付と時間まで書くのかといえば、私が観たのが「世界初の劇場公開回 」だったからだ。それまでも、山形国際ドキュメンタリー映画祭など単発での上映は各地で行われていたものの、「劇場公開」はポレポレ東中野が世界初 なのだという。別に、その事実を知り狙って観に行ったとかではまったくないのだが、結果として「世界初」に立ち会えたことは良かったと思う。

ちなみにこの『理大囲城』、香港民主化デモを描く映画だが、完成当初は香港国内でも上映が許されていた そうだ。しかし去年の3月頃に上映禁止 と決まってしまう。後で触れるが、この映画はまさに「香港人に観てもらいたい」という想いで作られたもの である。そのため、制作した者たちは非常に残念に感じているそうだ。しかしだからこそ、外国の観客の反応には勇気づけられる とも言っていた。

あわせて読みたい

【弾圧】香港デモの象徴的存在デニス・ホーの奮闘の歴史。注目の女性活動家は周庭だけじゃない:映画『…

日本で香港民主化運動が報じられる際は周庭さんが取り上げられることが多いが、香港には彼女よりも前に民主化運動の象徴的存在として認められた人物がいる。映画『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』の主人公であるスター歌手の激動の人生を知る

ちなみにそのような話は、上映後のトークイベントで語られたもの である。香港と映画館とをオンラインで繋いで行われた のだが、画面に人の姿は映らなかった 。映画『理大囲城』はなんと、複数人いる監督が全員「匿名」 なのだ。監督表記も、「香港ドキュメンタリー映画工作者」となっている。香港でこのような映画を制作することの難しさ が思い知らされるだろう。ちなみに映画でも、記者や高校の校長など一部の人を除き、全員の顔にモザイク がかけられている。「理大囲城」事件からなんとか逃げ延び逮捕を逃れた者もいるだろうが、映画で使われた映像が証拠となって逮捕され、暴動罪で起訴される可能性 が否定できないからだ。2019年に起こった出来事は、今も香港に暗い影を落としている のである。

また、トークイベントでは、画面に大写しになったマーク についても説明された。監督の顔を表示する代わりに映し出された、円形のモノが割れて粉々になったようなデザイン にはちゃんと意味がある。『理大囲城』完成後、検閲のためにDVDを提出した のだが、そのDVDのディスクが返却時に粉々になって戻ってきた そうなのだ。結果として最初の検閲には通ったわけだが、無言の怒りみたいなものを感じさせる、薄気味悪いエピソード だと感じた。

映画『理大囲城』で扱われる事件についてもざっくりと説明しておこう。2019年6月から始まった民主化デモにおいて、同じ年の11月16日から13日間に渡り、名門である香港理工大学に学生のデモ隊が籠城し、警察との睨み合いが続いた 。その様子を、デモ隊と共に大学内部に残った匿名監督が内側から記録し続けた のがこの映画である。日本の「安田講堂事件」をイメージすると近いのかもしれない が、私があまり「安田講堂事件」に詳しくないので、どこまで共通項があるかは分からない。

あわせて読みたい

【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…

こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。

この記事では、映画そのものの内容にはあまり触れない 。というか、言葉で説明しても仕方ない という感じがする。とにかく、「映し出されているものを観てくれ」としか言いようがない作品だ 。衝撃的な88分間だったし、その体験は言葉を尽くして表現できるようなものではない。映画で何が描かれているのかは、是非実際に映画を観て体感してほしいと思う。

とりあえずは映画のラストで触れられていた数字から、「理大囲城」事件の規模感を理解してもらう ことにしよう。この事件での逮捕者は1377人 。その内、籠城途中で大学を抜け出し逮捕されたのが567人 、最後の最後まで大学構内に残り逮捕されたのが810人 なのだそうだ。また香港民主化デモには18歳以下の若い世代も多く参加していたこともあり、先に少し話を出した通り、高校の校長が出てきたりもする。校長は警察と交渉し、「ID登録をすれば家に帰れる」という条件をまとめた。18歳未満でID登録によって帰宅を許された者は318人 に上ったという。「理大囲城」は、香港民主化デモにおいて最大の逮捕者を出した事件 である。

「撮る動機を失った」と語るほど壮絶な撮影現場と、映像の持ち出し方

この記事では映画の内容ではなく、上映後のトークイベントでの話について主に書いていきたい と思う。映画は是非実際に観てほしいのだが、トークイベントで語られたことを知った上で映画を観ると、より衝撃が増すはず である。

あわせて読みたい

【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り

プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品

まず語られたのは、香港理工大学内部から籠城戦の様子を撮影することになった経緯 についてだ。そもそも彼らは、6月から始まった民主化デモの当初から、様々な場所に出向いてカメラを回していた という。その過程で、大学での籠城計画の存在を知った 。当然彼らとしては映像に撮りたいと考える。そこで籠城が始まる前からデモ隊と共に大学内部に入り、カメラを回すことにしたのだそうだ。彼らもデモ隊と共に13日間に渡って大学に閉じ込められてしまう わけだが、まさかこれほど長期間外部から完全にシャットアウトされるとは想像もしていなかったと語っていた 。

籠城が始まってからしばらくして、救護班の一部と多くの記者が大学を離れる決断をする 。そのため、大学内部に残った記者は、映画『理大囲城』の監督たちだけ になってしまったそうだ。元々民主化デモの現実を映像に残そうと奮闘し続けてきたわけだが、「理大囲城」事件において内部で起こることについては、彼らにしか記録ができなかった ことになる。そういう点でも強い使命感を抱いたのではないか と思う。彼らが残した記録しか映像が存在しない という意味でも、この映画は非常に重要だと言えるだろう。

ちなみに、早い段階で大学を離れた救護班と記者は、その後すぐに逮捕された 。彼らが後ろ手で縛られ拘束されている様子がSNSにアップされたのだ。香港警察は、本来であれば逮捕しないだろう救護班・記者も容赦なく拘束した のである。この事実は、大学内部で籠城を続けた者にとって大きな衝撃となった はずだ。彼らは、自ら望んで大学での籠城を決断したわけだが、認識はその後、「警察が大学の周囲をすべて包囲したため、大学から抜け出せない 」というものへと変わっていく。大学から出れば逮捕され、暴動罪で最大10年の懲役の可能性 がある。それを避けるには警察に捕まらない脱出ルートを探すしかない が、そのようなものはない。そんな切羽詰まった状況下で、若者たちが混乱の渦に巻き込まれていくのである。

あわせて読みたい

【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態

ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない

映画『理大囲城』は主に、籠城が始まった当初の11月17日・18日に撮影した映像で構成されている という。その理由に、私は最も驚かされた。匿名の監督はトークイベントの中で、「時間が経つにつれ、撮る動機も気力も失っていった 」と口にしたのである。

カメラに映し出されるのは、籠城が長引くにつれて精神的に追い詰められていく若者たちの姿 だ。先述した通り、彼らは自ら籠城を決断したわけだが、次第に「大学が包囲され、出られない 」という感覚になっていく。そしてそれは当然、撮影している者たちの感覚でもある 。映画を観ているだけの観客も、香港理工大学内の様子を見れば、まともな理性を保てるような状況ではない と理解できるはずだ。

そしてそれ故に、「撮る動機も気力も失った 」という状態になるわけだが、常軌を逸した状況だったのだと理解してもなお、この発言には驚かされた 。ドキュメンタリー映画を撮るぐらいだから、「事実を記録すること」に対する意欲や使命感は人一倍強いはずだ 。そんな者たちでさえ、「動機を失った」と言わざるを得ない状況だった のである。その壮絶さは想像に余りあるだろう。

トークイベントでは、リム・カーワイという映画監督が壇上でマイクを持ち、司会と通訳を務めていた 。彼が映画『理大囲城』とどのように関係するのかは分からないが、「香港語と日本語が喋れる映画関係者」ということで白羽の矢が立っただけかもしれない。とにかく、彼が画面の向こうの匿名監督に質問し、その返答を通訳する形でトークイベントが進んでいった。その中で彼が「映像をどう持ち出したのか」と問い掛ける 場面がある。

あわせて読みたい

【残念】日本の「難民受け入れ」の現実に衝撃。こんな「恥ずべき国」に生きているのだと絶望させられる…

日本の「難民認定率」が他の先進国と比べて異常に低いことは知っていた。しかし、日本の「難民」を取り巻く実状がこれほど酷いものだとはまったく知らなかった。日本で育った2人のクルド人難民に焦点を当てる映画『東京クルド』から、日本に住む「難民」の現実を知る

この質問を聞いた時、「なるほど、確かにその通りだ 」と感じた。映画を観ている最中には、そんな疑問を思い浮かべられなかったのだ。カメラを回した者も恐らく最後まで大学に残っていただろうし、逮捕されたのかについての言及はなかったものの、一時的な拘束や取り調べは免れなかっただろう と思う。であれば、その時に撮影データを所持していたら、間違いなく没収されてしまう はずだ。

この問いに、匿名監督は明確な答えを返さなかった 。「あらゆる手段を駆使して持ち出した 」としか言っていない。確かに、それを明かすことにメリットはないし、どこかで誰かが危険に晒される可能性もあるわけで、伏せておく方が正解だろう。撮影にあたっては、「カメラのバッテリー切れ」という物理的な問題も発生したため、後半はスマホでの撮影が多くなった という。スマホの映像であればどうとでもなるだろうが、カメラでの撮影データとなると、やはり物理的に持ち出すしかない はずだ。そういう点を踏まえても、『理大囲城』という映画が存在していることの奇跡 を感じさせられる。

編集作業における苦労と、説明を最小限に抑える構成にした理由

トークイベントでは、編集に際しての苦労 についても語られていた。それは、ちょっと想像もしなかったようなもの である。

あわせて読みたい

【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…

NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る

監督たちは籠城中の撮影について、「なるべく感情を入れずに撮ることをと心がけた 」と語っていた。彼ら自身も閉じ込められた当事者だとは言え、やはりデモ隊とは立場が違う。デモ隊の方がより厳しい状況に置かれていたはずだ 。そんな彼らをカメラで捉えながら、怒りや同情心なんかを抱いていては、心が持たなかっただろう ことは想像に難くない。「感情のスイッチを切って、無心で目の前の現実を撮影すること」に注力せざるを得なかっただろうし、そうしていてもなお、「撮る動機を失った」と感じるほどの状況 だったのだから、感情を切り離したことは正しかったと言っていいはずだ。

しかし、感情を入れずに撮影したからなのだろうか、彼らはどうにか持ち出した映像素材を見返した際、不思議な感覚に襲われた という。「超現実的」、つまりリアルではない出来事のように感じられた のだそうだ。彼ら自身が現場に立ち会い、実際に経験した出来事を映し出したものなのに、現実に起こったことと思えなかった というのである。この感覚は、なかなか想像が難しいものだと感じた。

そこで彼らは、編集作業に入る前に、まずは映像を何度も見返し、「これは実際に起こった出来事なのだ」という感覚を取り戻すことから始めた という。これもまた凄まじい話だと感じさせられた。私たちが見れるのは、当然「カメラに切り取られた現実」だけだが、カメラの背後にいた者たちにも想像を絶する負担がのしかかっていた というわけだ。

さて、そんな編集作業を経た映画『理大囲城』は、説明を極端に省き、ほとんど生のままの映像を繋ぎ合わせただけのような形で構成されている 。私は以前、同じく香港民主化デモを扱った『時代革命』というドキュメンタリー映画を観ていたので、『理大囲城』で描かれる状況もざっくり理解していた し、混乱もほとんどなかった。しかし、そういう事前情報を持たない人が『理大囲城』を観た場合、何がどうなっているのか理解できない部分も出てくるだろう と思う。

あわせて読みたい

【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』

2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない

トークイベントでは、その点についても言及されていた。説明がほとんど無いのは、香港人に観てほしいと思って作ったから だという。それ故、香港人なら当然知っているだろう情報は極力省き、ひたすらに「香港理工大学の中で何が起こっていたのか」を映し出す映画として構成することにした のだそうだ。

そのため、前提となる情報を持たない人には、なかなか不親切に感じられる作品に仕上がっている と言えるだろう。しかし、余計な情報を加えずに「カメラの前のリアル」だけを積み上げたことで、「映像が持つ凄まじさ」が一層強調される仕上がりになっていることもまた事実 だと思う。映像の力には圧倒されてしまうはずだ。

「理大囲城」事件が起こった経緯と展開について

そんなわけでこの記事では、映画ではあまり詳しく語られない背景について、映画『時代革命』で知った知識を踏まえながら書いておこう と思う。映画を観る前にざっくりとでも読んでおいてもらえれば、映画に対する理解度が少しは上がるはずだ。また、籠城が始まって以降の、大学内部で起こった事態の推移についてもざっと触れておく ことにしよう。

あわせて読みたい

【民主主義】占領下の沖縄での衝撃の実話「サンマ裁判」で、魚売りのおばぁの訴えがアメリカをひっかき…

戦後の沖縄で、魚売りのおばぁが起こした「サンマ裁判」は、様々な人が絡む大きな流れを生み出し、最終的に沖縄返還のきっかけともなった。そんな「サンマ裁判」を描く映画『サンマデモクラシー』から、民主主義のあり方と、今も沖縄に残り続ける問題について考える

「理大囲城」事件に至る最初のきっかけ は、香港民主化デモにおける「勇武派」(武力行使を厭わないグループ)が、11月11日に「交通障害スト」に踏み切った ことにある。それまで勇武派は、市民生活になるべく大きな影響を与えない範囲でデモ活動を行おう と考えてきた。しかし半年近くもデモを続けたにも拘わらず、状況はほとんど変わっていない 。そこで、市民生活を巻き込むことも覚悟し、道路・線路を塞いで交通網を麻痺させるという一層過激な手段に打って出ることにした のだ。

そして恐らく、「交通障害スト」を実行に移したことで、ある案が生まれたのだと思う。それが香港中文大学での籠城計画 だ。デモ参加者に中文大学の学生が多かった こと、また、中文大学に至る3つの経路をすべて塞ぐことで警察の侵入を防いで籠城できる と考えたことなどを踏まえ、彼らはまず中文大学での籠城を決行した。

中文大学での籠城は決して長くは続かなかったのだが、恐らく籠城戦に可能性を感じたのだろう 。デモ隊は次に、香港理工大学へと舞台を移し、それまで以上に念入りに準備をした上で再び籠城を行う ことに決めた。それが「理大囲城」事件に繋がる、というわけである。

籠城からしばらくの間、デモ隊の威勢はとても良い 。警官に対して拡声器で罵声を浴びせたり、投石を行ったりして抵抗を続けていた。市街地にある大学の構内から市民に向けて、「決して暴力的な行為をしたいわけではないが、こうするしかなかったのだ」と理解を呼びかけるアナウンスをしたりもする 。「デモを続け、普通選挙を勝ち取る」という意思を明確に示すことで、デモ隊の意気も上がっていたと言っていいだろう。

あわせて読みたい

【倫理】報道の自由度に関わる「放送法の解釈変更」問題をわかりやすく説明(撤回の真相についても):…

安倍政権下で突然発表された「放送法の解釈変更」が、2023年3月17日に正式に”撤回された”という事実をご存知だろうか?映画『テレビ、沈黙。 放送不可能。Ⅱ』は、その「撤回」に尽力した小西洋之議員に田原総一朗がインタビューする作品だ。多くの人が知るべき事実である

しかし次第に、彼らは自分たちが置かれた状況を正確に理解し始める 。大学の外では仲間たちが支援のために待機してくれているが、警察が大学の周囲を完全に包囲したため、記者でさえ立ち入りできない状況 になってしまう。早い段階で大学を離れた救護班・記者も拘束されてしまった。つまり、拘束されれば暴動罪で懲役10年の可能性があるが、さりとて大学から抜け出す方策も存在しないという状況 になっていたというわけだ。

あらかじめ準備していたとはいえ、構内のデモ隊は1000人を超えるため、装備や食料はどんどんと無くなっていく 。何度か警察の包囲をかい潜っての脱出を試みるが、その度に怪我人や逮捕者が出てしまう 。彼らは「籠城している」はずだったのだが、いつの間にか「籠城させられている」という状況に陥っていた のである。

状況は完全に膠着していた 。大学を包囲した警察は、出てくる者を拘束するのみで、構内にまでは入ってこない。外からの支援はほぼ期待できない状況であり、デモ隊は何度も話し合いを重ねる 。選択肢はほとんどない 。外部の支援者が上手くやってくれる僅かな可能性に期待して籠城を続けるか、再び大人数で突破を試みて逮捕者・怪我人を出しつつも脱出を目指すか。警察は実弾の使用も辞さないと警告している 。大学に残り続けていたら、撃たれて死ぬかもしれない。状況は切迫している。話し合いは混乱を極めていた 。「内部に裏切り者がいるのではないか」という疑心暗鬼 も加わって、誰も冷静ではいられない。

あわせて読みたい

【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画

映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい

そこに、さらにややこしい要素 が加わる。警察から許可を受けたという、高校の校長の集団がやってきた のだ。籠城していた者たちには、状況が理解できない。校長の代表は、「警察と交渉し、できる限りのことはやってみる 」と言うが、彼らの提案はデモ隊にとって「自首」としか受け取れないもの だった。ID登録さえすれば家に帰れるというのだが、当然のことながら無罪放免なわけではない 。ID登録した者を警察は後から起訴することができるからだ。だったら「自首」と何が違うのか。若者たちは「ややこしい提案をしないでくれ」と、校長たちの排除にかかる 。

しかし、その提案に従って大学を去る決断をする者 も出てきてしまう。そういう者たちを引き留めようと声を荒らげる人 もいて、状況は一層混沌としていくのである。

説得に応じて離脱を決めた者の中には、自身の不甲斐なさに涙する者 もいた。「俺は弱い 」「見捨てないと誓ったのに先に出るなんて 」と号泣する。去るのも残るのも、ギリギリの判断 というわけだ。同じ志を持って行動しているとはいえ、どうしたって一枚岩には成りきれない 。そんな残酷な現実が、カメラによって様々に切り取られていく。

壮絶な現実が生々しく映し出される作品だ 。

あわせて読みたい

【感想】実業之日本社『少女の友』をモデルに伊吹有喜『彼方の友へ』が描く、出版に懸ける戦時下の人々

実業之日本社の伝説の少女雑誌「少女の友」をモデルに、戦時下で出版に懸ける人々を描く『彼方の友へ』(伊吹有喜)。「戦争そのもの」を描くのではなく、「『日常』を喪失させるもの」として「戦争」を描く小説であり、どうしても遠い存在に感じてしまう「戦争」の捉え方が変わる1冊

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【絶望】安倍首相へのヤジが”排除”された衝撃の事件から、日本の民主主義の危機を考える:映画『ヤジと…

映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』が映し出すのは、「政治家にヤジを飛ばしただけで国家権力に制止させられた個人」を巡る凄まじい現実だ。「表現の自由」を威圧的に抑えつけようとする国家の横暴は、まさに「民主主義」の危機を象徴していると言えるだろう。全国民が知るべき、とんでもない事件である

とにかく凄まじい映画だった 。とんでもない作品である。ロシアによるウクライナ侵攻が起こった時にも驚かされたものだが、香港民主化デモについても、「自分が生きているのと同じ時代に、まさかこんなことが起こるとは 」と衝撃を受けた。中でもこの「理大囲城」事件には圧倒されてしまう 。その凄まじい現実を是非多くの人に知ってほしいし、そのために映画『理大囲城』は必見だ 。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【忌避】小児性愛者から子どもを救え!映画『サウンド・オブ・フリーダム』が描く衝撃の実話(主演:ジ…

映画『サウンド・オブ・フリーダム』は、世界的に大問題となっている「子どもの人身売買」を扱った、実話を基にした物語である。「フィクションとしか思えないようなおとり捜査」を実行に移した主人公の凄まじい奮闘と、「小児性愛者の変態的欲望」の餌食になる悲惨な子どもたちの現実をリアルに描き出していく

あわせて読みたい

【現実】「食」が危ない!映画『フード・インク ポスト・コロナ』が描く、大企業が操る食べ物の罠

映画『フード・インク ポスト・コロナ』は、主にアメリカの事例を取り上げながら、「私たちが直面している『食』はかなり危険な状態にある」と警告する作品だ。「アメリカ人の摂取カロリーの58%を占める」と言われる「超加工食品」の研究はダイエット的な意味でも興味深いし、寡占企業による様々な弊害は私たちにも関係してくるだろう

あわせて読みたい

【解説】映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、凄まじい臨場感で内戦を描き、我々を警告する(…

映画『シビル・ウォー』は、「アメリカで勃発した内戦が長期化し、既に日常になってしまっている」という現実を圧倒的な臨場感で描き出す作品だ。戦争を伝える報道カメラマンを主人公に据え、「戦争そのもの」よりも「誰にどう戦争を伝えるか」に焦点を当てる本作は、様々な葛藤を抱きながら最前線を目指す者たちを切り取っていく

あわせて読みたい

【感動】映画『ボストン1947』は、アメリカ駐留時代の朝鮮がマラソンで奇跡を起こした実話を描く

映画『ボストン1947』は、アメリカ軍駐留時代の朝鮮を舞台に、様々な困難を乗り越えながらボストンマラソン出場を目指す者たちの奮闘を描き出す物語。日本統治下で日本人としてメダルを授与された”国民の英雄”ソン・ギジョンを中心に、「東洋の小国の奇跡」と評された驚くべき成果を実現させた者たちの努力と葛藤の実話である

あわせて読みたい

【面白い】映画『ラストマイル』は、物流問題をベースに「起こり得るリアル」をポップに突きつける(監…

映画『ラストマイル』は、「物流」という「ネット社会では誰にでも関係し得る社会問題」に斬り込みながら、実に軽妙でポップな雰囲気で展開されるエンタメ作品である。『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界で展開される「シェアード・ユニバース」も話題で、様々な人の関心を広く喚起する作品と言えるだろう

あわせて読みたい

【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実

映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた

あわせて読みたい

【あらすじ】杉咲花と安田顕が圧巻!映画『朽ちないサクラ』(原廣利)は「正義の難しさ」を描く(原作…

柚月裕子の同名小説を原作とした映画『朽ちないサクラ』は、とにかく杉咲花と安田顕の演技に圧倒されてしまった作品だ。「トロッコ問題」を連想させる非常に難しい状況を提示することで「正義の難しさ」を描き出す展開も素晴らしいし、主人公・森口泉を演じた杉咲花の「絶望を静かに体現する演技」も見事だった

あわせて読みたい

【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞

映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である

あわせて読みたい

【あらすじ】老夫婦の”穏やかな日常”から核戦争の恐怖を描くアニメ映画『風が吹くとき』の衝撃

一軒家の中だけで展開される老夫婦の日常から「核戦争」の危機をリアルに描き出す映画『風が吹くとき』は、日本では1987年に公開された作品なのだが、今まさに観るべき作品ではないかと。世界的に「核戦争」の可能性が高まっているし、また「いつ起こるか分からない巨大地震」と読み替えても成立する作品で、実に興味深かった

あわせて読みたい

【正義?】FBIが警告した映画『HOW TO BLOW UP』は環境活動家の実力行使をリアルに描き出す

映画『HOW TO BLOW UP』は、「テロを助長する」としてFBIが警告を発したことでも話題になったが、最後まで観てみると、エンタメ作品として実に見事で、とにかく脚本が優れた作品だった。「環境アクティビストが、石油パイプラインを爆破する」というシンプルな物語が、見事な脚本・演出によって魅力的に仕上がっている

あわせて読みたい

【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…

映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた

あわせて読みたい

【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…

上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした

あわせて読みたい

【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…

猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う

あわせて読みたい

【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…

映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う

あわせて読みたい

【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件

映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった

あわせて読みたい

【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道

映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない

あわせて読みたい

【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…

映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である

あわせて読みたい

【狂気】ISISから孫を取り戻せ!映画『”敵”の子どもたち』が描くシリアの凄絶な現実

映画『”敵”の子どもたち』では、私がまったく知らなかった凄まじい現実が描かれる。イスラム過激派「ISIS」に望んで参加した女性の子ども7人を、シリアから救出するために奮闘する祖父パトリシオの物語であり、その最大の障壁がなんと自国のスウェーデン政府なのだる。目眩がするような、イカれた現実がここにある

あわせて読みたい

【情熱】選挙のおもしろ候補者含め”全員取材”をマイルールにする畠山理仁の異常な日常を描く映画:『NO …

選挙に取り憑かれた男・畠山理仁を追うドキュメンタリー映画『NO 選挙, NO LIFE』は、「平均睡眠時間2時間」の生活を長年続ける”イカれた”ライターの「選挙愛」が滲み出る作品だ。「候補者全員を取材しなければ記事にはしない」という厳しすぎるマイルールと、彼が惹かれる「泡沫候補」たちが実に興味深い

あわせて読みたい

【問題】映画『国葬の日』が切り取る、安倍元首相の”独裁”が生んだ「政治への関心の無さ」(監督:大島新)

安倍元首相の国葬の1日を追ったドキュメンタリー映画『国葬の日』は、「国葬」をテーマにしながら、実は我々「国民」の方が深堀りされる作品だ。「安倍元首相の国葬」に対する、全国各地の様々な人たちの反応・価値観から、「『ソフトな独裁』を維持する”共犯者”なのではないか」という、我々自身の政治との向き合い方が問われているのである

あわせて読みたい

【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…

映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?

あわせて読みたい

【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた

『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる

あわせて読みたい

【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー

北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった

あわせて読みたい

【衝撃】映画『JFK/新証言』(オリヴァー・ストーン)が描く、ケネディ暗殺の”知られざる陰謀”

映画『JFK/新証言』は、「非公開とされてきた『ケネディ暗殺に関する資料』が公開されたことで明らかになった様々な事実を基に、ケネディ暗殺事件の違和感を積み上げていく作品だ。「明確な証拠によって仮説を検証していく」というスタイルが明快であり、信頼度の高い調査と言えるのではないかと思う

あわせて読みたい

【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…

映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う

あわせて読みたい

【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する

映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である

あわせて読みたい

【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…

森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である

あわせて読みたい

【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…

実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる

あわせて読みたい

【絶望】安倍首相へのヤジが”排除”された衝撃の事件から、日本の民主主義の危機を考える:映画『ヤジと…

映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』が映し出すのは、「政治家にヤジを飛ばしただけで国家権力に制止させられた個人」を巡る凄まじい現実だ。「表現の自由」を威圧的に抑えつけようとする国家の横暴は、まさに「民主主義」の危機を象徴していると言えるだろう。全国民が知るべき、とんでもない事件である

あわせて読みたい

【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…

実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる

あわせて読みたい

【現実】我々が食べてる魚は奴隷船が獲ったもの?映画『ゴースト・フリート』が描く驚くべき漁業の問題

私たちは、「奴隷」が獲った魚を食べているのかもしれない。映画『ゴースト・フリート』が描くのは、「拉致され、数十年も遠洋船上に隔離されながら漁をさせられている奴隷」の存在だ。本作は、その信じがたい現実に挑む女性活動家を追うドキュメンタリー映画であり、まさに世界が関心を持つべき問題だと思う

あわせて読みたい

【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる

ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?

あわせて読みたい

【衝撃】映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想外すぎる着地を見せる普通じゃないドキュメンタリー

国連事務総長だったハマーショルドが乗ったチャーター機が不審な墜落を遂げた事件を、ドキュメンタリー映画監督マッツ・ブリュガーが追う映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想もつかない衝撃の展開を見せる作品だ。全世界を揺るがしかねない驚きの”真実”とは?

あわせて読みたい

【狂気】映画『ニューオーダー』の衝撃。法という秩序を混沌で駆逐する”悪”に圧倒されっ放しの86分

映画『ニューオーダー』は、理解不能でノンストップな展開に誘われる問題作だ。「貧富の差」や「法の支配」など「現実に存在する秩序」がひっくり返され、対極に振り切った「新秩序」に乗っ取られた世界をリアルに描き出すことで、私たちが今進んでいる道筋に警鐘を鳴らす作品になっている

あわせて読みたい

【狂気】入管の収容所を隠し撮りした映画『牛久』は、日本の難民受け入れ問題を抉るドキュメンタリー

映画『牛久』は、記録装置の持ち込みが一切禁じられている入管の収容施設に無許可でカメラを持ち込み、そこに収容されている難民申請者の声を隠し撮りした映像で構成された作品だ。日本という国家が、国際標準と照らしていかに酷い振る舞いをしているのかが理解できる衝撃作である

あわせて読みたい

【狂気】ホロコーストはなぜ起きた?映画『ヒトラーのための虐殺会議』が描くヴァンゼー会議の真実

映画『ヒトラーのための虐殺会議』は、ホロコーストの計画について話し合われた「ヴァンゼー会議」を描き出す作品だ。唯一1部だけ残った議事録を基に作られた本作は、「ユダヤ人虐殺」をイベントの準備でもしているかのように「理性的」に計画する様を映し出す。その「狂気」に驚かされてしまった。

あわせて読みたい

【絶望】映画『少年たちの時代革命』が描く、香港デモの最中に自殺者を救おうとした若者たちの奮闘

香港の民主化運動の陰で、自殺者を救出しようと立ち上がったボランティア捜索隊が人知れず存在していた。映画『少年たちの時代革命』はそんな実話を基にしており、若者の自殺が急増した香港に様々な葛藤を抱えながら暮らし続ける若者たちのリアルが切り取られる作品だ

あわせて読みたい

【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実

弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている

あわせて読みたい

【抵抗】若者よ、映画『これは君の闘争だ』を見ろ!学校閉鎖に反対する学生運動がブラジルの闇を照らす

映画『これは君の闘争だ』で描かれるのは、厳しい状況に置かれた貧困層の学生たちによる公権力との闘いだ。「貧困層ばかりが通う」とされる公立校が大幅に再編されることを知った学生が高校を占拠して立て籠もる決断に至った背景を、ドキュメンタリー映画とは思えないナレーションで描く異色作

あわせて読みたい

【衝撃】「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』は、「義務教育」の概念を破壊する…

驚きの教育方針を有する私立小学校「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』と、「日本の教育にはほとんどルールが無い」ことを示す特徴的な公立校を取り上げる映画『夢見る公立校長先生』を観ると、教育に対する印象が変わる。「改革を妨げる保護者」にならないためにも観るべき作品だ

あわせて読みたい

【倫理】報道の自由度に関わる「放送法の解釈変更」問題をわかりやすく説明(撤回の真相についても):…

安倍政権下で突然発表された「放送法の解釈変更」が、2023年3月17日に正式に”撤回された”という事実をご存知だろうか?映画『テレビ、沈黙。 放送不可能。Ⅱ』は、その「撤回」に尽力した小西洋之議員に田原総一朗がインタビューする作品だ。多くの人が知るべき事実である

あわせて読みたい

【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…

ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?

あわせて読みたい

【真実】田原総一朗✕小泉純一郎!福島原発事故後を生きる我々が知るべき自然エネルギーの可能性:映画『…

田原総一朗が元総理・小泉純一郎にタブー無しで斬り込む映画『放送不可能。「原発、全部ウソだった」』は、「原発推進派だった自分は間違っていたし、騙されていた」と語る小泉純一郎の姿勢が印象的だった。脱原発に舵を切った小泉純一郎が、原発政策のウソに斬り込み、再生可能エネルギーの未来を語る

あわせて読みたい

【信念】映画『ハマのドン』の主人公、横浜港の顔役・藤木幸夫は、91歳ながら「伝わる言葉」を操る

横浜港を取り仕切る藤木幸夫を追うドキュメンタリー映画『ハマのドン』は、盟友・菅義偉と対立してでもIR進出を防ごうとする91歳の決意が映し出される作品だ。高齢かつほとんど政治家のような立ち位置でありながら、「伝わる言葉」を発する非常に稀有な人物であり、とても興味深かった

あわせて読みたい

【悲劇】大川小学校はなぜ津波被害に遭ったのか?映画『生きる』が抉る現実と国家賠償請求の虚しさ

東日本大震災において、児童74人、教職員10人死亡という甚大な津波被害を生んだ大川小学校。その被害者遺族が真相究明のために奮闘する姿を追うドキュメンタリー映画『生きる』では、学校の酷い対応、出来れば避けたかった訴訟、下された画期的判決などが描かれ、様々な問題が提起される

あわせて読みたい

【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘

重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー

あわせて読みたい

【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る

TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す

あわせて読みたい

【実話】福島智とその家族を描く映画『桜色の風が咲く』から、指点字誕生秘話と全盲ろうの絶望を知る

「目が見えず、耳も聞こえないのに大学に進学し、後に東京大学の教授になった」という、世界レベルの偉業を成し遂げた福島智。そんな彼の試練に満ちた生い立ちを描く映画『桜色の風が咲く』は、本人の葛藤や努力もさることながら、母親の凄まじい献身の物語でもある

あわせて読みたい

【高卒】就職できる気がしない。韓国のブラック企業の実態をペ・ドゥナ主演『あしたの少女』が抉る

韓国で実際に起こった「事件」を基に作られた映画『あしたの少女』は、公開後に世論が動き、法律の改正案が国会を通過するほどの影響力を及ぼした。学校から実習先をあてがわれた1人の女子高生の運命を軸に描かれる凄まじい現実を、ペ・ドゥナ演じる女刑事が調べ尽くす

あわせて読みたい

【異常】韓国衝撃の実話を映画化。『空気殺人』が描く、加湿器の恐怖と解決に至るまでの超ウルトラC

2011年に韓国で実際に起こった「加湿器殺菌剤による殺人事件」をモデルにした映画『空気殺人』は、金儲け主義の醜悪さが詰まった作品だ。国がその安全を保証し、17年間も販売され続けた国民的ブランドは、「水俣病」にも匹敵する凄まじい健康被害をもたらした

あわせて読みたい

【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…

「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『非常宣言』(ソン・ガンホ主演)は、冒頭から絶望的な「不可能状況」が現出する凄ま…

「飛行中の機内で、致死性の高い自作のウイルスを蔓延させる」という、冒頭から絶体絶命としか言いようがない状況に突き落とされる映画『非常宣言』は、「どうにかなるはずがない」と感じさせる状況から物語を前進させていくえげつなさと、様々に描かれる人間ドラマが見事な作品だ

あわせて読みたい

【生還】内戦下のシリアでISISに拘束された男の実話を基にした映画『ある人質』が描く壮絶すぎる現実

実話を基にした映画『ある人質 生還までの398日』は、内戦下のシリアでISISに拘束された男の壮絶な日々が描かれる。「テロリストとは交渉しない」という方針を徹底して貫くデンマーク政府のスタンスに翻弄されつつも、救出のために家族が懸命に奮闘する物語に圧倒される

あわせて読みたい

【誠実】映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』で長期密着した政治家・小川淳也の情熱と信念が凄まじい

政治家・小川淳也に17年間も長期密着した映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』は、誠実であるが故に大成できない1人の悩める政治家のありのままが描かれる。サラリーマン家庭から政治家を目指し、未来の日本を健全にするために奮闘する男の信念と情熱が詰まった1本

あわせて読みたい

【感想】実業之日本社『少女の友』をモデルに伊吹有喜『彼方の友へ』が描く、出版に懸ける戦時下の人々

実業之日本社の伝説の少女雑誌「少女の友」をモデルに、戦時下で出版に懸ける人々を描く『彼方の友へ』(伊吹有喜)。「戦争そのもの」を描くのではなく、「『日常』を喪失させるもの」として「戦争」を描く小説であり、どうしても遠い存在に感じてしまう「戦争」の捉え方が変わる1冊

あわせて読みたい

【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態

ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見

ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す

あわせて読みたい

【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…

『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか

あわせて読みたい

【狂気】アメリカの衝撃の実態。民営刑務所に刑務官として潜入した著者のレポートは国をも動かした:『…

アメリカには「民営刑務所」が存在する。取材のためにその1つに刑務官として潜入した著者が記した『アメリカン・プリズン』は信じがたい描写に溢れた1冊だ。あまりに非人道的な行いがまかり通る狂気の世界と、「民営刑務所」が誕生した歴史的背景を描き出すノンフィクション

あわせて読みたい

【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画

映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい

あわせて読みたい

【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会

アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?

あわせて読みたい

【扇動】人生うまくいかないと感じる時に読みたい瀧本哲史の本。「未来をどう生きる?」と問われる1冊:…

瀧本哲史は非常に優れたアジテーターであり、『2020年6月30日にまたここで会おう』もまさにそんな1冊。「少数のカリスマ」ではなく「多数の『小さなリーダー』」によって社会が変革されるべきだ、誰にだってやれることはある、と若者を焚きつける、熱量満載の作品

あわせて読みたい

【感想】是枝裕和映画『ベイビー・ブローカー』は、「赤ちゃんポスト」を起点に「正義とは何か」を描く

韓国に多数存在するという「赤ちゃんポスト」を題材にした是枝裕和監督映画『ベイビー・ブローカー』は、「正義とは何か」を問いかける。「中絶はOKで、捨てるのはNG」という判断は不合理だし、「最も弱い関係者が救われる」ことが「正義」だと私は思う

あわせて読みたい

【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…

遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている

あわせて読みたい

【あらすじ】嵐莉菜主演映画『マイスモールランド』は、日本の難民問題とクルド人の現状、入管の酷さを描く

映画『マイスモールランド』はフィクションではあるが、「日本に住む難民の厳しい現実」をリアルに描き出す作品だ。『東京クルド』『牛久』などのドキュメンタリー映画を観て「知識」としては知っていた「現実」が、当事者にどれほどの苦しみを与えるのか想像させられた

あわせて読みたい

【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り

プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品

あわせて読みたい

【異次元】『ハイパーハードボイルドグルメリポート』は本も読め。衝撃すぎるドキュメンタリーだぞ

テレビ東京の上出遼平が作る、“異次元のグルメ番組”である「ハイパーハードボイルドグルメリポート」の書籍化。映像からも異様さが伝わる「激ヤバ地」に赴き、そこに住む者と同じモノを食べるという狂気が凄まじい。私がテレビで見た「ケニアのゴミ山の少年」の話は衝撃的だった

あわせて読みたい

【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実

アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた

あわせて読みたい

【対立】パレスチナとイスラエルの「音楽の架け橋」は実在する。映画『クレッシェンド』が描く奇跡の楽団

イスラエルとパレスチナの対立を背景に描く映画『クレッシェンド』は、ストーリーそのものは実話ではないものの、映画の中心となる「パレスチナ人・イスラエル人混合の管弦楽団」は実在する。私たちが生きる世界に残る様々な対立について、その「改善」の可能性を示唆する作品

あわせて読みたい

【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…

ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない

あわせて読みたい

【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』

世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す

あわせて読みたい

【狂気】”友好”のために北朝鮮入りした監督が撮った映画『ザ・レッド・チャペル』が映す平壌の衝撃

倫理的な葛藤を物ともせず、好奇心だけで突き進んでいくドキュメンタリー監督マッツ・ブリュガーが北朝鮮から「出禁」を食らう結果となった『ザ・レッド・チャペル』は、「友好」を表看板に北朝鮮に潜入し、その「日常」と「非日常」を映し出した衝撃作

あわせて読みたい

【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』

2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない

あわせて読みたい

【秘話】15年で世界を変えたグーグルの”異常な”創業エピソード。収益化無視の無料ビジネスはなぜ成功し…

スマホやネットを使う人で、グーグルのお世話になっていない人はまずいないだろう。もはや「インフラ」と呼んでいいレベルになったサービスを生み出した企業の創業からの歴史を描く『グーグル秘録』は、その歩みが「無邪気さ」と「偶然」の産物であることを示している。凄まじいエピソード満載の信じがたい企業秘話

あわせて読みたい

【危機】災害時、「普通の人々」は冷静に、「エリート」はパニックになる。イメージを覆す災害学の知見…

地震やテロなどの大災害において、人々がどう行動するのかを研究する「災害学」。その知見が詰まった『災害ユートピア』は、ステレオタイプなイメージを一変させてくれる。有事の際には市民ではなくエリートこそが暴走する。そしてさらに、災害は様々な社会的な変化も促しもする

あわせて読みたい

【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…

アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている

あわせて読みたい

【誇り】福島民友新聞の記者は、東日本大震災直後海に向かった。門田隆将が「新聞人の使命」を描く本:…

自身も東日本大震災の被災者でありながら、「紙齢をつなぐ」ために取材に奔走した福島民友新聞の記者の面々。『記者たちは海に向かった』では、取材中に命を落とした若手記者を中心に据え、葛藤・後悔・使命感などを描き出す。「新聞」という”モノ”に乗っかっている重みを実感できる1冊

あわせて読みたい

【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…

原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す

あわせて読みたい

【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ

火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ

あわせて読みたい

【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…

私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す

あわせて読みたい

【驚愕】キューバ危機の裏側を描くスパイ映画『クーリエ』。核戦争を回避させた民間人の衝撃の実話:『…

核戦争ギリギリまで進んだ「キューバ危機」。その陰で、世界を救った民間人がいたことをご存知だろうか?実話を元にした映画『クーリエ:最高機密の運び屋』は、ごく普通のセールスマンでありながら、ソ連の膨大な機密情報を盗み出した男の信じがたい奮闘を描き出す

あわせて読みたい

【葛藤】正論を振りかざしても、「正しさとは何か」に辿り着けない。「絶対的な正しさ」など存在しない…

「『正しさ』は人によって違う」というのは、私には「当たり前の考え」に感じられるが、この前提さえ共有できない社会に私たちは生きている。映画『由宇子の天秤』は、「誤りが含まれるならすべて間違い」という判断が当たり前になされる社会の「不寛容さ」を切り取っていく

あわせて読みたい

【日常】難民問題の現状をスマホで撮る映画。タリバンから死刑宣告を受けた監督が家族と逃避行:『ミッ…

アフガニスタンを追われた家族4人が、ヨーロッパまで5600kmの逃避行を3台のスマホで撮影した映画『ミッドナイト・トラベラー』は、「『難民の厳しい現実』を切り取った作品」ではない。「家族アルバム」のような「笑顔溢れる日々」が難民にもあるのだと想像させてくれる

あわせて読みたい

【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?

タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う

あわせて読みたい

【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…

ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ

あわせて読みたい

【実話】映画『アウシュビッツ・レポート』が描き出す驚愕の史実。世界はいかにホロコーストを知ったのか?

映画『アウシュヴィッツ・レポート』は、アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした実話を基にした作品。2人が持ち出した「アウシュビッツ・レポート」こそが、ホロコーストについて世界が知るきっかけだったのであり、そんな史実をまったく知らなかったことにも驚かされた

あわせて読みたい

【悲哀】2度の東京オリンピックに翻弄された都営アパートから「公共の利益」と「個人の権利」を考える:…

1964年の東京オリンピックを機に建設された「都営霞ケ丘アパート」は、東京オリンピック2020を理由に解体が決まり、長年住み続けた高齢の住民に退去が告げられた。「公共の利益」と「個人の権利」の狭間で翻弄される人々の姿を淡々と映し出し、静かに「社会の在り方」を問う映画

あわせて読みたい

【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…

在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。

あわせて読みたい

【弾圧】香港デモの象徴的存在デニス・ホーの奮闘の歴史。注目の女性活動家は周庭だけじゃない:映画『…

日本で香港民主化運動が報じられる際は周庭さんが取り上げられることが多いが、香港には彼女よりも前に民主化運動の象徴的存在として認められた人物がいる。映画『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』の主人公であるスター歌手の激動の人生を知る

あわせて読みたい

【民主主義】占領下の沖縄での衝撃の実話「サンマ裁判」で、魚売りのおばぁの訴えがアメリカをひっかき…

戦後の沖縄で、魚売りのおばぁが起こした「サンマ裁判」は、様々な人が絡む大きな流れを生み出し、最終的に沖縄返還のきっかけともなった。そんな「サンマ裁判」を描く映画『サンマデモクラシー』から、民主主義のあり方と、今も沖縄に残り続ける問題について考える

あわせて読みたい

【葛藤】正義とは何かを突きつける戦争映画。80人を救うために1人の少女を殺すボタンを押せるか?:『ア…

「80人の命を救うために、1人の少女の命を奪わなければならない」としたら、あなたはその決断を下せるだろうか?会議室で展開される現代の戦争を描く映画『アイ・イン・ザ・スカイ』から、「誤った問い」に答えを出さなければならない極限状況での葛藤を理解する

あわせて読みたい

【残念】日本の「難民受け入れ」の現実に衝撃。こんな「恥ずべき国」に生きているのだと絶望させられる…

日本の「難民認定率」が他の先進国と比べて異常に低いことは知っていた。しかし、日本の「難民」を取り巻く実状がこれほど酷いものだとはまったく知らなかった。日本で育った2人のクルド人難民に焦点を当てる映画『東京クルド』から、日本に住む「難民」の現実を知る

あわせて読みたい

【危険】遺伝子組換え作物の問題点と、「食の安全」を守るために我々ができることを正しく理解しよう:…

映画『食の安全を守る人々』では、世界的バイオ企業「モンサント社」が作る除草剤「ラウンドアップ」の問題を中心に、「食の安全」の現状が映し出される。遺伝子組み換え作物や輸入作物の残留農薬など、我々が口にしているものの「実態」を理解しよう

あわせて読みたい

【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:…

グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る

あわせて読みたい

【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…

Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた

あわせて読みたい

【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る

地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する

あわせて読みたい

【考察】アニメ映画『虐殺器官』は、「便利さが無関心を生む現実」をリアルに描く”無関心ではいられない…

便利すぎる世の中に生きていると、「この便利さはどのように生み出されているのか」を想像しなくなる。そしてその「無関心」は、世界を確実に悪化させてしまう。伊藤計劃の小説を原作とするアニメ映画『虐殺器官』から、「無関心という残虐さ」と「想像することの大事さ」を知る

あわせて読みたい

【真実】ホロコーストが裁判で争われた衝撃の実話が映画化。”明らかな虚偽”にどう立ち向かうべきか:『…

「ホロコーストが起こったか否か」が、なんとイギリスの裁判で争われたことがある。その衝撃の実話を元にした『否定と肯定』では、「真実とは何か?」「情報をどう信じるべきか?」が問われる。「フェイクニュース」という言葉が当たり前に使われる世界に生きているからこそ知っておくべき事実

あわせて読みたい

【誤解】世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』の要約。我々は「嘘の情報」を信じ込みやすい

世界の現状に関する13の質問に対して、ほとんどの人が同じ解答をする。最初の12問は不正解で、最後の1問だけ正答するのだ。世界的大ベストセラー『ファクトフルネス』から、「誤った世界の捉え方」を認識し、情報を受け取る際の「思い込み」を払拭する。「嘘の情報」に踊らされないために読んでおくべき1冊だ

あわせて読みたい

【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う

「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた

あわせて読みたい

【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…

NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る

あわせて読みたい

【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…

「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する

あわせて読みたい

【称賛】生き様がかっこいい。ムンバイのホテルのテロ事件で宿泊客を守り抜いたスタッフたち:映画『ホ…

インドの高級ホテルで実際に起こったテロ事件を元にした映画『ホテル・ムンバイ』。恐ろしいほどの臨場感で、当時の恐怖を観客に体感させる映画であり、だからこそ余計に、「逃げる選択」もできたホテルスタッフたちが自らの意思で残り、宿泊を助けた事実に感銘を受ける

あわせて読みたい

【リアル】社会の分断の仕組みを”ゾンビ”で学ぶ。「社会派ゾンビ映画」が対立の根源を抉り出す:映画『C…

まさか「ゾンビ映画」が、私たちが生きている現実をここまで活写するとは驚きだった。映画『CURED キュアード』をベースに、「見えない事実」がもたらす恐怖と、立場ごとに正しい主張をしながらも否応なしに「分断」が生まれてしまう状況について知る

あわせて読みたい

【絶望】権力の濫用を止めるのは我々だ。映画『新聞記者』から「ソフトな独裁国家・日本」の今を知る

私個人は、「ビジョンの達成」のためなら「ソフトな独裁」を許容する。しかし今の日本は、そもそも「ビジョン」などなく、「ソフトな独裁状態」だけが続いていると感じた。映画『新聞記者』をベースに、私たちがどれだけ絶望的な国に生きているのかを理解する

あわせて読みたい

【正義】マイノリティはどう生き、どう扱われるべきかを描く映画。「ルールを守る」だけが正解か?:映…

社会的弱者が闘争の末に権利を勝ち取ってきた歴史を知った上で私は、闘わずとも権利が認められるべきだと思っている。そして、そういう社会でない以上、「正義のためにルールを破るしかない」状況もある。映画『パブリック』から、ルールと正義のバランスを考える

あわせて読みたい

【勇敢】後悔しない生き方のために”間違い”を犯せるか?法に背いてでも正義を貫いた女性の生き様:映画…

国の諜報機関の職員でありながら、「イラク戦争を正当化する」という巨大な策略を知り、守秘義務違反をおかしてまで真実を明らかにしようとした実在の女性を描く映画『オフィシャル・シークレット』から、「法を守る」こと以上に重要な生き方の指針を学ぶ

あわせて読みたい

【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…

「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える

あわせて読みたい

【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…

金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る

あわせて読みたい

【課題】原子力発電の廃棄物はどこに捨てる?世界各国、全人類が直面する「核のゴミ」の現状:映画『地…

我々の日常生活は、原発が生み出す電気によって成り立っているが、核廃棄物の最終処分場は世界中で未だにどの国も決められていないのが現状だ。映画『地球で最も安全な場所を探して』をベースに、「核のゴミ」の問題の歴史と、それに立ち向かう人々の奮闘を知る

あわせて読みたい

【誠実】地下鉄サリン事件の被害者が荒木浩に密着。「贖罪」とは何かを考えさせる衝撃の映画:『AGANAI…

私には、「謝罪すること」が「誠実」だという感覚がない。むしろ映画『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』では、「謝罪しない誠実さ」が描かれる。被害者側と加害者側の対話から、「謝罪」「贖罪」の意味と、信じているものを諦めさせることの難しさについて書く

あわせて読みたい

【危機】遺伝子組み換え作物の危険性を指摘。バイオ企業「モンサント社」の実態を暴く衝撃の映画:映画…

「遺伝子組み換え作物が危険かどうか」以上に注目すべきは、「モンサント社の除草剤を摂取して大丈夫か」である。種子を独占的に販売し、農家を借金まみれにし、世界中の作物の多様性を失わせようとしている現状を、映画「モンサントの不自然な食べもの」から知る

あわせて読みたい

【対話】刑務所内を撮影した衝撃の映画。「罰則」ではなく「更生」を目指す環境から罪と罰を学ぶ:映画…

2008年に開設された新たな刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」で行われる「TC」というプログラム。「罰則」ではなく「対話」によって「加害者であることを受け入れる」過程を、刑務所内にカメラを入れて撮影した『プリズン・サークル』で知る。

あわせて読みたい

【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…

一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う

あわせて読みたい

【意外】思わぬ資源が枯渇。文明を支えてきた”砂”の減少と、今後我々が変えねばならぬこと:『砂と人類』

「砂が枯渇している」と聞いて信じられるだろうか?そこら中にありそうな砂だが、産業用途で使えるものは限られている。そしてそのために、砂浜の砂が世界中で盗掘されているのだ。『砂と人類』から、石油やプラスチックごみ以上に重要な環境問題を学ぶ

あわせて読みたい

【恐怖】SNSの危険性と子供の守り方を、ドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』で学ぶ

実際にチェコの警察を動かした衝撃のドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』は、少女の「寂しさ」に付け込むおっさんどもの醜悪さに満ちあふれている。「WEBの利用制限」だけでは子どもを守りきれない現実を、リアルなものとして実感すべき

あわせて読みたい

【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…

こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。

あわせて読みたい

【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…

日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書

あわせて読みたい

【議論】安楽死のできない日本は「死ぬ権利」を奪っていると思う(合法化を希望している):『安楽死を…

私は、安楽死が合法化されてほしいと思っている。そのためには、人間には「死ぬ権利」があると合意されなければならないだろう。安楽死は時折話題になるが、なかなか議論が深まらない。『安楽死を遂げた日本人』をベースに、安楽死の現状を理解する

あわせて読みたい

【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…

三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

戦争・世界情勢【本・映画の感想】 | ルシルナ

日本に生きているとなかなか実感できませんが、常に世界のどこかで戦争が起こっており、なくなることはありません。また、テロや独裁政権など、世界を取り巻く情勢は様々で…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント