目次

はじめに

この記事で取り上げる映画

「バケモン」公式HP

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

今どこで観れるのか?

公式HPをご覧ください

この記事の3つの要点

- 「キ◯ガイ」という言葉に鶴瓶が込める「優しい眼差し」

- 師匠・松鶴の十八番であり、鶴瓶のライフワークとなった古典落語「らくだ」

- 芸事を追究し続ける芸人としての凄み

タモリが鶴瓶を「自開症」と評したのも納得の、そことはかとない「狂気」を滲ませる存在だ

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

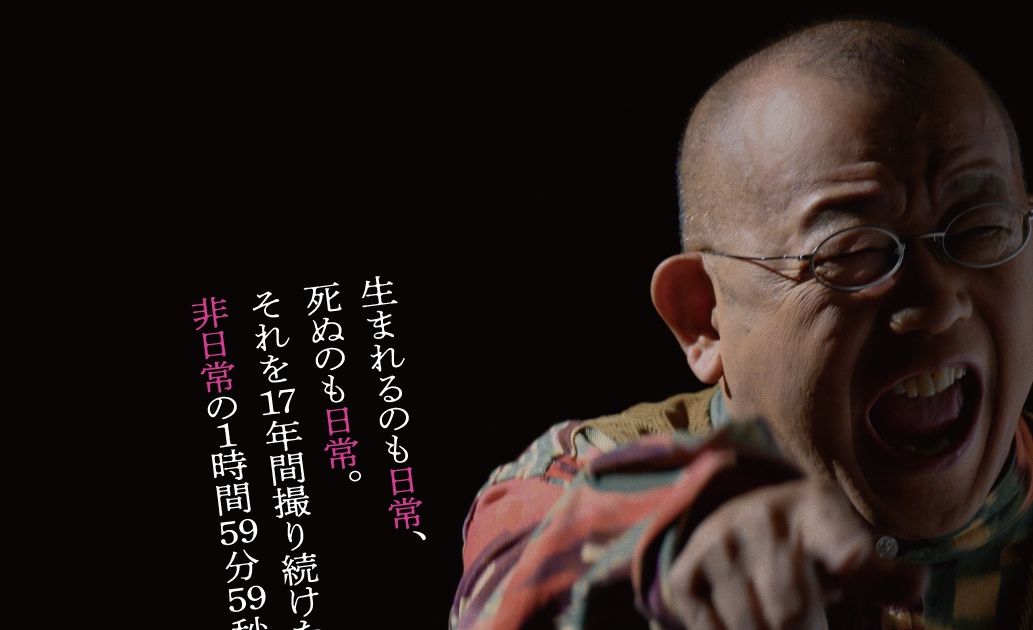

まさに「芸のバケモン」である笑福亭鶴瓶に17年間密着した壮大なドキュメンタリー映画

あわせて読みたい

【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える

かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である

メチャクチャ面白い映画だった。

テレビで見ている限り、笑福亭鶴瓶という人には「おもろいオッチャン」ぐらいの印象しかない。テレビに出ている姿を見て、鶴瓶を「凄い」と感じたことは正直ない。ただし、どことなく「狂気」を感じる瞬間は度々あったと思う。きっと、「何かある人」なんだろうという印象は持っていたのだろう。

だからこの映画も、観ようと思った。この人は一体どんな人なのだろう、という興味があったのだ。

最終的に撮影期間17年、撮影時間6000時間、取材ノート34冊にも及ぶ密着となったが、元々鶴瓶は、「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影を許可したそうだ。その真意までは語られていなかったが、芸人としての矜持に関わる何かがあったのだろう。しかしコロナ禍で映画館が苦境に立たされていると知るや、「映画館に恩返しするなら今しかない」と公開を決意したという。

あわせて読みたい

【狂気】日本一将棋に金を使った将棋ファン・団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描く…

SM小説の大家として一時代を築きつつ、将棋に金を注ぎ込みすぎて2億円の借金を抱えた団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描くノンフィクション『赦す人』。虚実が判然としない、嘘だろうと感じてしまうトンデモエピソード満載の異端児が辿った凄まじい生涯

だから、この映画の入場料はすべて映画館に提供すると表明している。

このようなスタンスで公開された映画なので、配信で観られる可能性は低いのではないかと思う。公開している映画館は今では多くないだろうが、機会を見つけて観に行くことをオススメする。

映画の冒頭で注意書きが表示される「差別表現」に込めた思い

あわせて読みたい

【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた

『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる

この映画は冒頭で、

この映画には差別的な表現が出てきますが、笑福亭鶴瓶という人間を正確に表現するためにそのまま使用しています

という趣旨の注意書きが表示される。映画を観れば、それが「キ◯ガイ」を指しているのだと分かるだろう。

映画には何度かこの「キ◯ガイ」という言葉が登場する。そしてそれは、どれも「愛」に溢れたものだ。

最初に鶴瓶が「キ◯ガイ」と口にしたのは、「どんな人間に興味があるか」という話になった際、電車内で出会った人について語る場面である。鶴瓶は、電車内で見かけた男性を「キ◯ガイ」と表現し、興味深いからといって自ら積極的に話しかけたというエピソードを語っていた。その時のことについて鶴瓶は、次のような言い方をする。

普通の人がいじろうと思えないような人をいじるのが好きやねん。

あわせて読みたい

【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ

映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ

別の場面では、「誰もスポットライトを当てないような人が好き」とも語っていた。これは「スポットライトが当たらないような地味な人」のことではなく、「スポットライトを当てられないようなヤバい人」という意味だ。

鶴瓶はまた、何の話の流れでのことだったか忘れてしまったが、

キ◯ガイの枠に入れたったらええねん。

という言い方をしていた。これは恐らく、「光を当ててはいけない人」「見ちゃいけないもの」としてざっくりひと括りにしてしまうのではなく、むしろ「『キ◯ガイ』という枠組み」を作ってそれに相応しい扱いをしてあげた方がお互いにとって幸せなんじゃないか、という意味だろう。この映画のもう1つの軸である「落語」の世界は、「ダメでもいいじゃないか」という形での肯定が根底にあると感じるが、鶴瓶はまさにそれを地で行くような人間だと思う。

あわせて読みたい

【妄執】チェス史上における天才ボビー・フィッシャーを描く映画。冷戦下の米ソ対立が盤上でも:映画『…

「500年に一度の天才」などと評され、一介のチェスプレーヤーでありながら世界的な名声を獲得するに至ったアメリカ人のボビー・フィッシャー。彼の生涯を描く映画『完全なるチェックメイト』から、今でも「伝説」と語り継がれる対局と、冷戦下ゆえの激動を知る

さらに先ほどの発言に続けて彼は、

その中には自分も入るしな。

みたいに言っていた。「自分も『キ◯ガイ』の部類だ」ということだ。確かに私も以前から、笑福亭鶴瓶という人間にそことはかとなく「狂気」を感じていたのだが、その「狂気」の源泉を上手く捉えきれていなかった。

この映画には、「タモリが鶴瓶のことを『自閉症』ならぬ『自開症』と称したことがある」というエピソードが出てくる。そしてこの「自開症」という表現に、強い納得感を抱くことができた。

「自開症」とは言い得て妙だろう。

あわせて読みたい

【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像

1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ

「自閉症」について「閉じてしまうことに問題がある」と表現するとすれば、「自開症」は「開いてしまうことに問題がある」となるだろう。そしてまさに鶴瓶は、弁みたいなものの機能がぶっ壊れているのではないかと思うほど「開きっぱなし」だった。コミュニケーション1つとってもそんな感じで、イメージ通り、誰とでも壁を作らずに関わる。「この人は一体いつ『閉じる』のだろうか」と不安を抱かせるような振る舞いに「狂気」を感じてしまうのだと思う。

私は基本的に「変人」が好きで、しかも「パッと見て分かりやすい変人」よりも「深堀りしてみないと気づけない変人」に興味がある。そういう意味で笑福亭鶴瓶は、まさに私の好きなタイプの「変人」と言っていい。

映画の中では、あと1回だけ「キ◯ガイ」という言葉が出てくる。立川談志からかつてこんなことを聞いたと弟子の立川談春が語る場面だ。

あわせて読みたい

【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…

NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る

(笑福亭)松鶴と鶴瓶には、何かキ◯ガイじみたものを感じ、畏怖の念を抱いていた

笑福亭松鶴は、鶴瓶の師匠である。天才・立川談志にそう言わしめたのだから、鶴瓶にはやはり何かあるのだろう。映画全体としては、次で紹介するように「らくだ」という落語の演目が核となるのだが、随所に現れる鶴瓶の「狂気」にはやはり興味を抱かされた。

「『らくだ』を撮りたい」と、許可を取る前からカメラをバッグに忍ばせて始まった撮影

映画は、隠しカメラのような映像から始まる。鶴瓶にドキュメンタリー映画撮影の許可を取る前だからだ。撮影は2004年にスタートした。50歳から改めて本格的に落語に戻った鶴瓶は、師匠・松鶴が得意としていた「らくだ」をやると決意する。それを知った監督が鶴瓶に「『らくだ』を撮りたい」と直訴、「いいけど、俺が死ぬまで世に出すなよ」という条件で撮影が許可された。

あわせて読みたい

【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…

「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ

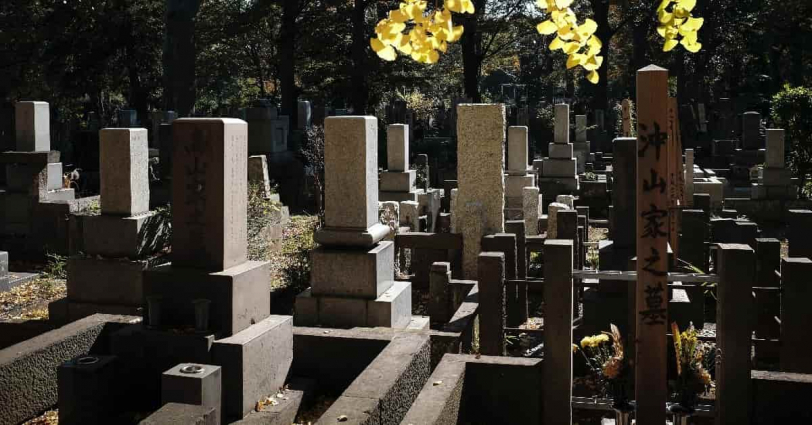

鶴瓶は1972年に松鶴に弟子入りしたが、師匠から落語を教えてもらったことは一度もないそうだ。上方落語四天王の一人と呼ばれ、破天荒で豪放磊落な人生を送った松鶴が得意としたのが、古典落語の名作と名高い「らくだ」である。鶴瓶にとって「らくだ」をやるというのは大きな決意を伴うものだった。それで彼は毎月、松鶴の墓、そして「らくだ」を完成させた三代目桂文吾の墓をお参りしている。鶴瓶の話術にかかれば墓参りさえも笑い話に変わってしまうのだからさすがだ。さらに後半、この「墓」に関して驚きの展開が待っている。なんというか「持っている男」だと思う。

いつしか「らくだ」は、笑福亭鶴瓶のライフワークになっていく。だからこそこの映画でも、必然的に「らくだ」が主軸となるのだ。歌舞伎座で「らくだ」をやったり、ある時から13年間も「らくだ」を封印したりする。「らくだ」の中身も時代ごとに変わっていく。そんな風に、ライフワークとなった「らくご」を通した笑福亭鶴瓶の変化が切り取られていくというわけだ。

この映画は基本的に「『らくだ』をやる笑福亭鶴瓶の映画」と言ってよく、この落語がどのように生まれたか歴史を紐解くなど「らくだ」に関する話は非常に多い。その中から、ここで触れるのは1点だけにしよう。テレビで見るのとは違う、「芸人・笑福亭鶴瓶」の奥深さを感じさせられるような場面だ。

あわせて読みたい

【改革】AIは将棋をどう変えた?羽生善治・渡辺明ら11人の現役棋士が語る将棋の未来:『不屈の棋士』(…

既に将棋AIの実力はプロ棋士を越えたとも言われる。しかし、「棋力が強いかどうか」だけでは将棋AIの良し悪しは判断できない。11人の現役棋士が登場する『不屈の棋士』をベースに、「AIは将棋界をどう変えたのか?」について語る

2020年に鶴瓶は13年ぶりに「らくだ」をやった。映画では「らくだ」のあるシーンが映し出されている。それは、「酒に飲まれがちな紙屑屋」がまさに酒を飲みながら崩れていく場面だ。そこで紙屑屋を演じる鶴瓶は、「あのなー」「あー」「そうだなー」みたいな、話の筋とは一切関係ない「意味のないセリフ」を口にしている。

この場面について、楽屋にいる鶴瓶がこんな話をするのだ。

あれは、ああ言おうみたいに考えてたわけじゃなくて、勝手に出てきたんよなぁ。松鶴が言うてたのかと思ってテープを聞き直したんやけど、言うてないわ。だからあれは、俺が言うたんやな。

あわせて読みたい

【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…

数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊

元々の「らくだ」にも、師匠である松鶴がやった「らくだ」にも、「意味のないセリフを口にする場面」は存在せず、鶴瓶自身もあらかじめ準備していたわけではなく、舞台上で勝手に出てきたものだ、と言っているわけだ。さらにそれに続けて、

でも、あれを言おう思って言うたらダメなんやな。意味のない言葉なんやもん。言おう思って言うんやったら意味ないわ。

と語っていて、失礼な話ではあるが、なるほどそんなことまで考えて「芸」を捉えているのか、と感じさせられたシーンである。テレビで見る「笑福亭鶴瓶」のイメージとは大きく違うので印象的だった。

鶴瓶が言っているのはこういうことだろう。「あのなー」「あー」「そうだなー」みたいな言葉は、「紙屑屋が酩酊し始めているサイン」でしかなく、言葉そのものは意味を持たない。そしてだからこそ、「こういうことを言おう」と待ち構えていると、「酩酊し始めているサイン」としての機能が失われてしまう。その匙加減が難しい、というわけだ。

恐らくあらゆる「表現者」と呼ばれる人たちが、自身の「表現」について様々な形で深堀りしているのだろうし、鶴瓶が特別なわけでは決してない。しかし、やはりテレビとのイメージのギャップが大きいせいだろう、「意外」という印象が強かった。このような鶴瓶が観られるという意味でも貴重な映画だと言えるだろう。

あわせて読みたい

【青春】二宮和也で映画化もされた『赤めだか』。天才・立川談志を弟子・談春が描く衝撃爆笑自伝エッセイ

「落語協会」を飛び出し、新たに「落語立川流」を創設した立川談志と、そんな立川談志に弟子入りした立川談春。「師匠」と「弟子」という関係で過ごした”ぶっ飛んだ日々”を描く立川談春のエッセイ『赤めだか』は、立川談志の異端さに振り回された立川談春の成長譚が面白い

芸人としての「構え」と「覚悟」

先述の通り鶴瓶は、「芸」に対する真剣さが凄まじい。

彼は、慶應大学の大学院で、在籍する留学生たち相手に落語をやったことがある。準備に3年掛かったそうだ。

本来の目的は、「『英訳したセリフをモニターに表示する』という落語で笑いが取れるか」という実験だった。古典落語は特に、舞台設定が現代ではないこともあり、私たち日本人が聞いてもスパッと理解しにくい描写・場面もある。それを、セリフを英訳するとはいえ、外国人に対して理解させ、さらにその上で笑わせられるのかという挑戦をするのだ。そしてなんと、鶴瓶は爆笑をかっさらうことに成功する。

あわせて読みたい

【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語

観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」

しかし鶴瓶はそこで止めない。今度は、英訳無し、日本語のみでやるというのだ。演目は先ほどとは違う「錦木検校」。専門家によれば、演出の難しい、笑いの少ない演目なのだそうだ。さすがに舞台設定などはあらかじめ英語で説明を行うが、落語そのものは日本語で聞かせるという。

監督は実は、慶應大学でのこの落語にも関わっていた。そして当初、オチに至る流れを映像で用意していたという。さすがに日本語で理解させるのは無理があると考えていたからだ。しかしそれを知った鶴瓶は激怒した。鶴瓶はこう声を上げる。

たとえ一人にしか通じなくても、その一人に向かってやりたいんや。通じるか笑わせられるか、その一番面白いところを、奪うつもりか。

彼はそもそも、全員を笑わせられるなどと思っていない。というかむしろ、1人にも伝わらないかもしれないとさえ考えている。しかしそれでもいい。自分の出せるすべてで一体どこまで通用するのか確かめたいのだから邪魔をするな。そう熱く語るのだ。「形ばかりの成功」よりも「未知の挑戦」にこそ価値があると考えているのだろうし、この年になってもまだその挑戦心を抱き続けられることが凄いと感じた。

あわせて読みたい

【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…

「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる

また、別の公演でも「錦木検校」をやるのだが、その際に監督が「なぜ錦木検校を選んだのか?」と問う場面がある。それに対して鶴瓶は、

芸能ってのは、それぞれの時代に対して何を言うかみたいなことを考えるのが面白いんや。今の時代で言うと格差社会やろ、そういうのが何かないか探している時に、これやなと。

と答えていた。もちろんこのようなスタンスも、「表現者」としては当然のものだとは思う。しかし私の中の「笑福亭鶴瓶」のイメージにはなかったものであり、その真剣さに圧倒されてしまった。

タモリの一言がきっかけで完成した落語「山名屋浦里」

鶴瓶が完成させた落語に、「山名屋浦里」がある。この落語にはタモリが関わっているそうだ。タモリが『ブラタモリ』(NHK)という番組で吉原に行くことが決まり色々と調べていたところ、「山名屋浦里」の元となった実話を発見したという。その話を鶴瓶に紹介したことで「山名屋浦里」が生まれたわけだが、この話のポイントは「何故タモリは鶴瓶にその話をしたのか」という点にある。

あわせて読みたい

【思考】森博嗣のおすすめエッセイ。「どう生きるかべきか」「生き方が分からない」と悩む人に勧めたい…

エッセイも多数出版している説家・森博嗣が、読者からの悩み相談を受けて執筆した『自分探しと楽しさについて』は、生きていく上で囚われてしまう漠然とした悩みを解消する力を持っている。どう生きるべきか悩んでしまう若者に特に読んでもらいたい1冊

話は飛ぶが、鶴瓶は以前から「鶴瓶噺」という2時間以上ぶっ通しで喋り続ける公演を行ってきた。話す内容は身近に起こった出来事で、しかも公演期間中、毎日話す内容を変えているというから驚きだ。木梨憲武からは、「喋るネタを探すために運転手をつけずに敢えてタクシーに乗っている」と茶化されるという。

また、立川志の輔はその話術・記憶力に驚愕し、

「いい加減(鶴瓶は)何人いるのか教えてくださいよ。」

と語るほど高く評価していた。

あわせて読みたい

【革命】観る将必読。「将棋を観ること」の本質、より面白くなる見方、そして羽生善治の凄さが満載:『…

野球なら「なんで今振らないんだ!」みたいな素人の野次が成立するのに、将棋は「指せなきゃ観てもつまらない」と思われるのは何故か。この疑問を起点に、「将棋を観ること」と「羽生善治の凄さ」に肉薄する『羽生善治と現代』は、「将棋鑑賞」をより面白くしてくれる話が満載

鶴瓶自身も、

こんなこと、他の人はできないだろうし、やらんやろな。

と言っており、そのハードルの高さを自覚している。

鶴瓶が「鶴瓶噺」で行っている「日常に起こった出来事を面白おかしく話す」ことを、鶴瓶やタモリは「素話」と呼ぶ。そしてタモリは、「素話がやれる人間じゃないとこれはできない」と直感し、「山名屋浦里」の元になった実話を鶴瓶に託したのだ。鶴瓶自身もこの点を理解しているようで、「やっぱ鋭いな、あの人」とタモリのことを評価していた。

落語家としては遅咲きと言っていい鶴瓶だが、「鶴瓶噺」という”寄り道”をしていたお陰で「山名屋浦里」を完成させられたとも言える。芸事の奥深さを実感させられたエピソードだった。

あわせて読みたい

【あらすじ】趣味も仕事もない定年後の「退屈地獄」をリアルに描く内館牧子『終わった人』から人生を考える

映画化もされた『終わった人』(内館牧子)は、「定年後の人生の退屈さ」を真正面から描く小説。仕事一筋で生きてきた主人公が、定年を迎えたことで無為な日々を過ごすことになるのですが、今の時代、このような感覚はもしかしたら、若い世代にも無縁とは言えないかもしれないとさえ感じました

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか

「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる

映画は他にも話題が盛りだくさんで、「笑福亭鶴瓶」と「らくだ」をとにかく深堀りしていく。「らくだ」という演目が誕生した由来についても、専門家を訪ね歩いて歴史を調べる場面もあり、様々なレイヤーが折り重なって出来上がっている映画だ。

また、映画では「鶴瓶噺」や落語の”一部”が切り取られて流れるわけだが、その一場面でも笑わせるのだからさすがだと感じる。前後の流れが分からなくても思わず笑ってしまうほど面白いのだから、機会があれば生で観てみたいものだと思わされた。

あわせて読みたい

【おすすめ】濱口竜介監督の映画『親密さ』は、「映像」よりも「言葉」が前面に来る衝撃の4時間だった

専門学校の卒業制作として濱口竜介が撮った映画『親密さ』は、2時間10分の劇中劇を組み込んだ意欲作。「映像」でありながら「言葉の力」が前面に押し出される作品で、映画や劇中劇の随所で放たれる「言葉」に圧倒される。4時間と非常に長いが、観て良かった

鶴瓶はある場面で、

(桂)米朝師匠が昔言ってたんや。芸人は、末期は哀れやぞ、と。

と語る。米一粒も、釘一本も作らない芸人なんか世の中の役に立たないから、ということのようだ。しかし「バケモン」である鶴瓶は、それすらも「おもろい」と思っているに違いない。

あわせて読みたい

【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…

映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う

そんな「狂気」に満ちた、「芸人・笑福亭鶴瓶」を堪能できる作品だ。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス)は意味不明なのに何故か超絶面白かった(主…

映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス監督)は、最初から最後まで「意味不明」と言っていいレベルで理解できなかったが、しかし「実に良い映画を観たなぁ」という感覚にさせてもくれる、とても素敵な作品だった。さらに、「3つの異なる物語を同じ役者の組み合わせで撮る」という斬新な構成が上手くハマっていたようにも思う

あわせて読みたい

【狂気】「こんな作品を作ろうと考えて実際世に出した川上さわ、ヤベェな」って感じた映画『地獄のSE』…

私が観た時はポレポレ東中野のみで公開されていた映画『地獄のSE』は、最初から最後までイカれ狂ったゲロヤバな作品だった。久しぶりに出会ったな、こんな狂気的な映画。面白かったけど!「こんなヤバい作品を、多くの人の協力を得て作り公開した監督」に対する興味を強く抱かされた作品で、とにかく「凄いモノを観たな」という感じだった

あわせて読みたい

【感動】映画『ボストン1947』は、アメリカ駐留時代の朝鮮がマラソンで奇跡を起こした実話を描く

映画『ボストン1947』は、アメリカ軍駐留時代の朝鮮を舞台に、様々な困難を乗り越えながらボストンマラソン出場を目指す者たちの奮闘を描き出す物語。日本統治下で日本人としてメダルを授与された”国民の英雄”ソン・ギジョンを中心に、「東洋の小国の奇跡」と評された驚くべき成果を実現させた者たちの努力と葛藤の実話である

あわせて読みたい

【才能】映画『トノバン』が描く、「日本の音楽史を変えた先駆者・加藤和彦」のセンス良すぎる人生(「♪…

「♪おらは死んじまっただ~」が印象的な『帰って来たヨッパライ』で知られる加藤和彦の才能と魅力を余す所なく映し出すドキュメンタリー映画『トノバン』を観て、まったく知らなかった人物の凄まじい存在感に圧倒されてしまった。50年以上も前の人だが、音楽性や佇まいなどを含め、現代でも通用するだろうと思わせる雰囲気が凄まじい

あわせて読みたい

【現在】ウーマンラッシュアワー村本大輔がテレビから消えた理由と彼の”優しさ”を描く映画:『アイアム…

「テレビから消えた」と言われるウーマンラッシュアワー・村本大輔に密着する映画『アイアム・ア・コメディアン』は、彼に対してさほど関心を抱いていない人でも面白く観られるドキュメンタリー映画だと思う。自身の存在意義を「拡声器」のように捉え、様々な社会問題を「お笑い」で発信し続ける姿には、静かな感動さえ抱かされるだろう

あわせて読みたい

【感想】映画『ルックバック』の衝撃。創作における衝動・葛藤・苦悩が鮮やかに詰め込まれた傑作(原作…

アニメ映画『ルックバック』は、たった58分の、しかもセリフも動きも相当に抑制された「静」の映画とは思えない深い感動をもたらす作品だった。漫画を描くことに情熱を燃やす2人の小学生が出会ったことで駆動する物語は、「『創作』に限らず、何かに全力で立ち向かったことがあるすべての人」の心を突き刺していくはずだ

あわせて読みたい

【悲劇】映画『プリンセス・ダイアナ』『スペンサー』で知る、その凄まじい存在感と王室の窮屈さ

ドキュメンタリー映画『プリンセス・ダイアナ』と映画『スペンサー』は、衝撃的な死を遂げたダイアナ妃の生涯を対照的な形で描き出す作品だ。「過去映像のみ」で構成される非常に挑戦的な『プリンセス・ダイアナ』と、「王室との不和」を正面から描き出す『スペンサー』の2作によって、彼女が歩んだ壮絶な人生が浮き彫りにされる

あわせて読みたい

【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件

映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品

あわせて読みたい

【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…

映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です

あわせて読みたい

【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…

猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う

あわせて読みたい

【憧憬】「フランク・ザッパ」を知らずに映画『ZAPPA』を観て、「この生き様は最高」だと感じた

「フランク・ザッパ」がミュージシャンであることさえ禄に知らない状態で私が映画『ZAPPA』を観た私は、そのあまりに特異なスタンス・生き様にある種の憧憬を抱かされた。貫きたいと思う強い欲求を真っ直ぐ突き進んだそのシンプルな人生に、とにかくグッときたのだ。さらに、こんな凄い人物を知らなかった自分にも驚かされてしまった

あわせて読みたい

【価値】レコードなどの「フィジカルメディア」が復権する今、映画『アザー・ミュージック』は必見だ

2016年に閉店した伝説のレコード店に密着するドキュメンタリー映画『アザー・ミュージック』は、「フィジカルメディアの衰退」を象徴的に映し出す。ただ私は、「デジタル的なもの」に駆逐されていく世の中において、「『制約』にこそ価値がある」と考えているのだが、若者の意識も実は「制約」に向き始めているのではないかとも思っている

あわせて読みたい

【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…

映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う

あわせて読みたい

【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた

『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる

あわせて読みたい

【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ

映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ

あわせて読みたい

【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘

映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく

あわせて読みたい

【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか

「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる

あわせて読みたい

【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!

かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ

あわせて読みたい

【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…

「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ

あわせて読みたい

【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ

天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった

あわせて読みたい

【あらすじ】アリ・アスター監督映画『ミッドサマー』は、気持ち悪さと怖さが詰まった超狂ホラーだった

「夏至の日に映画館で上映する」という企画でようやく観ることが叶った映画『ミッドサマー』は、「私がなんとなく想像していたのとはまるで異なる『ヤバさ』」に溢れる作品だった。いい知れぬ「狂気」が随所で描かれるが、同時に、「ある意味で合理的と言えなくもない」と感じさせられる怖さもある

あわせて読みたい

【実話】映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』(杏花主演)が描く、もの作りの絶望(と楽しさ)

実在したエロ雑誌編集部を舞台に、タブーも忖度もなく業界の内実を描き切る映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』は、「エロ雑誌」をテーマにしながら、「もの作りに懸ける想い」や「仕事への向き合い方」などがリアルに描かれる素敵な映画だった。とにかく、主役を演じた杏花が良い

あわせて読みたい

【衝撃】自ら立ち上げた「大分トリニータ」を放漫経営で潰したとされる溝畑宏の「真の実像」に迫る本:…

まったく何もないところからサッカーのクラブチーム「大分トリニータ」を立ち上げ、「県リーグから出発してチャンピオンになる」というJリーグ史上初の快挙を成し遂げた天才・溝畑宏を描く『爆走社長の天国と地獄』から、「正しく評価することの難しさ」について考える

あわせて読みたい

【あらすじ】趣味も仕事もない定年後の「退屈地獄」をリアルに描く内館牧子『終わった人』から人生を考える

映画化もされた『終わった人』(内館牧子)は、「定年後の人生の退屈さ」を真正面から描く小説。仕事一筋で生きてきた主人公が、定年を迎えたことで無為な日々を過ごすことになるのですが、今の時代、このような感覚はもしかしたら、若い世代にも無縁とは言えないかもしれないとさえ感じました

あわせて読みたい

【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…

「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る

あわせて読みたい

【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す

タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる

あわせて読みたい

【伝説】やり投げ選手・溝口和洋は「思考力」が凄まじかった!「幻の世界記録」など数々の逸話を残した…

世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的なトレーニングと、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界記録」を叩き出した天才の伝説と実像

あわせて読みたい

【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…

数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊

あわせて読みたい

【革命】観る将必読。「将棋を観ること」の本質、より面白くなる見方、そして羽生善治の凄さが満載:『…

野球なら「なんで今振らないんだ!」みたいな素人の野次が成立するのに、将棋は「指せなきゃ観てもつまらない」と思われるのは何故か。この疑問を起点に、「将棋を観ること」と「羽生善治の凄さ」に肉薄する『羽生善治と現代』は、「将棋鑑賞」をより面白くしてくれる話が満載

あわせて読みたい

【圧巻】150年前に気球で科学と天気予報の歴史を変えた挑戦者を描く映画『イントゥ・ザ・スカイ』

「天気予報」が「占い」と同等に扱われていた1860年代に、気球を使って気象の歴史を切り開いた者たちがいた。映画『イントゥ・ザ・スカイ』は、酸素ボンベ無しで高度1万1000m以上まで辿り着いた科学者と気球操縦士の物語であり、「常識を乗り越える冒険」の素晴らしさを教えてくれる

あわせて読みたい

【思考】森博嗣のおすすめエッセイ。「どう生きるかべきか」「生き方が分からない」と悩む人に勧めたい…

エッセイも多数出版している説家・森博嗣が、読者からの悩み相談を受けて執筆した『自分探しと楽しさについて』は、生きていく上で囚われてしまう漠然とした悩みを解消する力を持っている。どう生きるべきか悩んでしまう若者に特に読んでもらいたい1冊

あわせて読みたい

【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い

サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画

あわせて読みたい

【欠落】映画『オードリー・ヘプバーン』が映し出す大スターの生き方。晩年に至るまで生涯抱いた悲しみ…

映画『オードリー・ヘプバーン』は、世界的大スターの知られざる素顔を切り取るドキュメンタリーだ。戦争による壮絶な飢え、父親の失踪、消えぬ孤独感、偶然がもたらした映画『ローマの休日』のオーディション、ユニセフでの活動など、様々な証言を元に稀代の天才を描き出す

あわせて読みたい

【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語

観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」

あわせて読みたい

【あらすじ】映画化の小説『僕は、線を描く』。才能・センスではない「芸術の本質」に砥上裕將が迫る

「水墨画」という、多くの人にとって馴染みが無いだろう芸術を題材に据えた小説『線は、僕を描く』は、青春の葛藤と創作の苦悩を描き出す作品だ。「未経験のど素人である主人公が、巨匠の孫娘と勝負する」という、普通ならあり得ない展開をリアルに感じさせる設定が見事

あわせて読みたい

【組織】意思決定もクリエイティブも「問う力」が不可欠だ。MIT教授がCEOから学んだ秘訣とは?:『問い…

組織マネジメントにおいては「問うこと」が最も重要だと、『問いこそが答えだ!』は主張する。MIT教授が多くのCEOから直接話を聞いて学んだ、「『問う環境』を実現するための『心理的安全性の確保』の重要性」とその実践の手法について、実例満載で説明する1冊

あわせて読みたい

【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える

かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である

あわせて読みたい

【アート】映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』が描く「美術界の闇」と「芸術作品の真正性」の奥深さ

美術界史上最高額510億円で落札された通称「救世主」は、発見される以前から「レオナルド・ダ・ヴィンチの失われた作品」として知られる有名な絵だった。映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』は、「芸術作品の真正性の問題」に斬り込み、魑魅魍魎渦巻く美術界を魅力的に描き出す

あわせて読みたい

【超人】NHKによる「JAXAの宇宙飛行士選抜試験」のドキュメント。門外不出の「最強の就活」:『ドキュメ…

難攻不落のJAXAと粘り強い交渉を重ね、門外不出の「最強の就活」を捉えたドキュメンタリーを書籍化した『ドキュメント宇宙飛行士選抜試験』。2021年の13年ぶりの募集も話題になったが、「欠点があってはいけない」という視点で厳しく問われる試験・面接の実情を描き出す

あわせて読みたい

【組織】新入社員・就活生必読。「社内コミュニケーション」でやるべきことを山田ズーニーが語る:『半…

組織内のコミュニケーションが上手くできないと悩んでいる方、多いのではないだろうか。山田ズーニー『半年で職場の星になる!働くためのコミュニケーション力』は、組織に属するあらゆる人に向けて、「コミュニケーションで重視すべき本質」をテクニックと共に伝授する

あわせて読みたい

【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい

「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる

あわせて読みたい

【青春】二宮和也で映画化もされた『赤めだか』。天才・立川談志を弟子・談春が描く衝撃爆笑自伝エッセイ

「落語協会」を飛び出し、新たに「落語立川流」を創設した立川談志と、そんな立川談志に弟子入りした立川談春。「師匠」と「弟子」という関係で過ごした”ぶっ飛んだ日々”を描く立川談春のエッセイ『赤めだか』は、立川談志の異端さに振り回された立川談春の成長譚が面白い

あわせて読みたい

【狂気】日本一将棋に金を使った将棋ファン・団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描く…

SM小説の大家として一時代を築きつつ、将棋に金を注ぎ込みすぎて2億円の借金を抱えた団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描くノンフィクション『赦す人』。虚実が判然としない、嘘だろうと感じてしまうトンデモエピソード満載の異端児が辿った凄まじい生涯

あわせて読みたい

【驚異】『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』って書名通りの本。異端ロックバンドの”稼ぎ方”

日本ではあまり知られていないが、熱狂的なファンを持つロックバンド「グレイトフル・デッド」。彼らは50年も前から、現代では当たり前となった手法を続け、今でも年間5000万ドルを稼いでいる。『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』で「ファンからの愛され方」を学ぶ

あわせて読みたい

【生きる】志尊淳・有村架純が聞き手の映画『人と仕事』から考える「生き延びるために必要なもの」の違い

撮影予定の映画が急遽中止になったことを受けて制作されたドキュメンタリー映画『人と仕事』は、コロナ禍でもリモートワークができない職種の人たちを取り上げ、その厳しい現状を映し出す。その過程で「生き延びるために必要なもの」の違いについて考えさせられた

あわせて読みたい

【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…

「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる

あわせて読みたい

【感想】才能の開花には”極限の環境”が必要か?映画『セッション』が描く世界を私は否定したい

「追い込む指導者」が作り出す”極限の環境”だからこそ、才能が開花する可能性もあるとは思う。しかし、そのような環境はどうしても必要だろうか?最高峰の音楽院での壮絶な”指導”を描く映画『セッション』から、私たちの生活を豊かにしてくれるものの背後にある「死者」を想像する

あわせて読みたい

【妄執】チェス史上における天才ボビー・フィッシャーを描く映画。冷戦下の米ソ対立が盤上でも:映画『…

「500年に一度の天才」などと評され、一介のチェスプレーヤーでありながら世界的な名声を獲得するに至ったアメリカ人のボビー・フィッシャー。彼の生涯を描く映画『完全なるチェックメイト』から、今でも「伝説」と語り継がれる対局と、冷戦下ゆえの激動を知る

あわせて読みたい

【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…

「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる

あわせて読みたい

【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…

Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた

あわせて読みたい

【解釈】詩人が語る詩の読み方。意味や読み方や良さが分からなくて全然気にしなくていい:『今を生きる…

私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。しかし、詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読んで、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「理解できなければ分からないままでいい」と思えるようになりました

あわせて読みたい

【書評】奇跡の”国家”「ソマリランド」に高野秀行が潜入。崩壊国家・ソマリア内で唯一平和を保つ衝撃の”…

日本の「戦国時代」さながらの内戦状態にあるソマリア共和国内部に、十数年に渡り奇跡のように平和を維持している”未承認国家”が存在する。辺境作家・高野秀行の『謎の独立国家ソマリランド』から、「ソマリランド」の理解が難しい理由と、「奇跡のような民主主義」を知る

あわせて読みたい

【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者…

世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る

あわせて読みたい

【おすすめ】濱口竜介監督の映画『親密さ』は、「映像」よりも「言葉」が前面に来る衝撃の4時間だった

専門学校の卒業制作として濱口竜介が撮った映画『親密さ』は、2時間10分の劇中劇を組み込んだ意欲作。「映像」でありながら「言葉の力」が前面に押し出される作品で、映画や劇中劇の随所で放たれる「言葉」に圧倒される。4時間と非常に長いが、観て良かった

あわせて読みたい

【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る

「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生

あわせて読みたい

【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る

「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える

あわせて読みたい

【感涙】衆議院議員・小川淳也の選挙戦に密着する映画から、「誠実さ」と「民主主義のあり方」を考える…

『衆議院議員・小川淳也が小選挙区で平井卓也と争う選挙戦を捉えた映画『香川1区』は、政治家とは思えない「誠実さ」を放つ”異端の議員”が、理想とする民主主義の実現のために徒手空拳で闘う様を描く。選挙のドキュメンタリー映画でこれほど号泣するとは自分でも信じられない

あわせて読みたい

【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…

ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ

あわせて読みたい

【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…

徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る

あわせて読みたい

【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…

ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像

あわせて読みたい

【問い】「学ぶとはどういうことか」が学べる1冊。勉強や研究の指針に悩む人を導いてくれる物語:『喜嶋…

学校の勉強では常に「課題」が与えられていたが、「学び」というのは本来的に「問題を見つけること」にこそ価値がある。研究者の日常を描く小説『喜嶋先生の静かな世界』から、「学びの本質」と、我々はどんな風に生きていくべきかについて考える

あわせて読みたい

【爆発】どうしても人目が気になる自意識過剰者2人、せきしろと又吉直樹のエッセイに爆笑&共感:『蕎麦…

「コンビニのコピー機で並べない」せきしろ氏と、「フラッシュモブでの告白に恐怖する」又吉直樹氏が、おのれの「自意識過剰さ」を「可笑しさ」に変えるエッセイ『蕎麦湯が来ない』は、同じように「考えすぎてしまう人」には共感の嵐だと思います

あわせて読みたい

【驚愕】ロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」はどう解釈すべきか?沢木耕太郎が真相に迫る:『キャパ…

戦争写真として最も有名なロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」には、「本当に銃撃された瞬間を撮影したものか?」という真贋問題が長く議論されてきた。『キャパの十字架』は、そんな有名な謎に沢木耕太郎が挑み、予想だにしなかった結論を導き出すノンフィクション。「思いがけない解釈」に驚かされるだろう

あわせて読みたい

【鋭い】「俳優・堺雅人」のエピソードを綴るエッセイ。考える俳優の視点と言葉はとても面白い:『文・…

ドラマ『半沢直樹』で一躍脚光を浴びた堺雅人のエッセイ『文・堺雅人』は、「ファン向けの作品」に留まらない。言語化する力が高く、日常の中の些細な事柄を丁寧に掬い上げ、言葉との格闘を繰り広げる俳優の文章は、力強く自立しながらもゆるりと入り込んでくる

あわせて読みたい

【天才】写真家・森山大道に密着する映画。菅田将暉の声でカッコよく始まる「撮り続ける男」の生き様:…

映画『あゝ荒野』のスチール撮影の際に憧れの森山大道に初めて会ったという菅田将暉の声で始まる映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』は、ちゃちなデジカメ1つでひたすら撮り続ける異端児の姿と、50年前の処女作復活物語が見事に交錯する

あわせて読みたい

【狂気】稀少本を収集・売買する「愛すべき変人コレクター」の世界と、インターネットによる激変:映画…

広大な本の世界を狩人のように渉猟し、お気に入りの本を異常なまでに偏愛する者たちを描き出す映画『ブックセラーズ』。実在の稀少本コレクターたちが、本への愛を語り、新たな価値を見出し、次世代を教育し、インターネットの脅威にどう立ち向かっているのかを知る

あわせて読みたい

【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない

TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった

あわせて読みたい

【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…

世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ

あわせて読みたい

【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…

クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます

あわせて読みたい

【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…

死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ

あわせて読みたい

【改革】AIは将棋をどう変えた?羽生善治・渡辺明ら11人の現役棋士が語る将棋の未来:『不屈の棋士』(…

既に将棋AIの実力はプロ棋士を越えたとも言われる。しかし、「棋力が強いかどうか」だけでは将棋AIの良し悪しは判断できない。11人の現役棋士が登場する『不屈の棋士』をベースに、「AIは将棋界をどう変えたのか?」について語る

あわせて読みたい

【異端】子育ては「期待しない」「普通から外れさせる」が大事。”劇薬”のような父親の教育論:『オーマ…

どんな親でも、子どもを幸せにしてあげたい、と考えるでしょう。しかしそのために、過保護になりすぎてしまっている、ということもあるかもしれません。『オーマイ・ゴッドファーザー』をベースに、子どもを豊かに、力強く生きさせるための”劇薬”を学ぶ

あわせて読みたい

【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…

30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。

あわせて読みたい

【諦め】「人間が創作すること」に意味はあるか?AI社会で問われる、「創作の悩み」以前の問題:『電気…

AIが個人の好みに合わせて作曲してくれる世界に、「作曲家」の存在価値はあるだろうか?我々がもうすぐ経験するだろう近未来を描く『電気じかけのクジラは歌う』をベースに、「創作の世界に足を踏み入れるべきか」という問いに直面せざるを得ない現実を考える

あわせて読みたい

【継続】「言語化できない」を乗り越えろ。「読者としての文章術」で、自分の思考をクリアにする:『読…

ブログやSNSなどが登場したことで、文章を書く機会は増えていると言える。しかし同時に、「他人に評価されるために書く」という意識も強くなっているだろう。『読みたいことを書けばいい』から、「楽しく書き”続ける”」ための心得を学ぶ

あわせて読みたい

【感想】努力では才能に勝てないのか?どうしても辿り着きたい地点まで迷いながらも突き進むために:『…

どうしても辿り着きたい場所があっても、そのあまりの遠さに目が眩んでしまうこともあるでしょう。そんな人に向けて、「才能がない」という言葉に逃げずに前進する勇気と、「仕事をする上で大事なスタンス」について『羊と鋼の森』をベースに書いていきます

あわせて読みたい

【表現者】「センスが良い」という言葉に逃げない。自分の内側から何かを表現することの本質:『作詞少…

大前提として、表現には「技術」が必要だ。しかし、「技術」だけでは乗り越えられない部分も当然ある。それを「あいつはセンスが良いから」という言葉に逃げずに、向き合ってぶつかっていくための心得とは何か。『作詞少女』をベースに「表現することの本質」を探る

あわせて読みたい

【前進】誰とも価値観が合わない…。「普通」「当たり前」の中で生きることの難しさと踏み出し方:『出会…

生きていると、「常識的な考え方」に囚われたり、「普通」「当たり前」を無自覚で強要してくる人に出会ったりします。そういう価値観に合わせられない時、自分が間違っている、劣っていると感じがちですが、そういう中で一歩踏み出す勇気を得るための考え方です

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

文化・芸術・将棋・スポーツ【本・映画の感想】 | ルシルナ

知識や教養は、社会や学問について知ることだけではありません。文化的なものもリベラルアーツです。私自身は、創作的なことをしたり、勝負事に関わることはありませんが、…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント