目次

はじめに

この記事で取り上げる映画

¥400 (2025/12/11 23:18時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

今どこで観れるのか?

公式HPの劇場情報をご覧ください

この記事の3つの要点

- 冒頭とラスト以外は「誰もいない廃院で瀧内公美がただ喋り続ける」だけの映画であり、ただそれだけで78分の物語が完璧に成立している

- 役名さえ分からない瀧内公美の存在感がとにかく圧倒的で、薄ら笑いや変化に富んだ喋り方も含め、狂気が爆発していた

- 主人公が語る話の内容も興味深いし、さらに言えば、「その話は嘘かもしれない」と感じさせる点もまた異様だったなと思う

予告編を観た時から「絶対に観る」と決めていた映画で、かなり高かった期待値をさらに超える素晴らしい作品だった

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

映画『奇麗な、悪』には圧倒させられた!瀧内公美の一人語りのみで構成される作品で、その圧巻の存在感には驚かされてしまうだろう

ちょっと凄まじい映画だった。個人的には、とても好きな作品である。まあ、まったく意味不明ではあるが。

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス)は意味不明なのに何故か超絶面白かった(主…

映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス監督)は、最初から最後まで「意味不明」と言っていいレベルで理解できなかったが、しかし「実に良い映画を観たなぁ」という感覚にさせてもくれる、とても素敵な作品だった。さらに、「3つの異なる物語を同じ役者の組み合わせで撮る」という斬新な構成が上手くハマっていたようにも思う

私は、本作を映画館で予告編を観た時から鑑賞しようと決めていた。短い映像だけからも、異様さがビシバシと伝わってきたからだ。なので、かなり期待して観たのだが、その期待を上回るぐらい、個人的には相当惹きつけられる作品だった。

映画『奇麗な、悪』の内容紹介

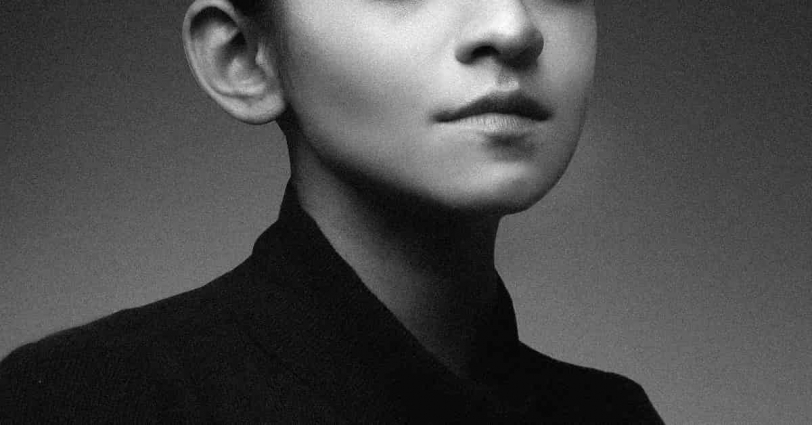

本作には、瀧内公美しか出てこない。最初から最後まで、彼女がたった1人で喋り続ける映画である。ナレーションもないし、作中で彼女を呼ぶ者もいないので、彼女の役名さえ最後まで分からない。物語のほとんどはある古い洋館の中で展開されるのだが、最初と最後だけ、その洋館へ向かう姿、そして洋館から帰る姿が映し出される。

冒頭、彼女は都会の人混みの中を歩き、その後墓地の横の坂を上り、そのまま洋館へと向かっていく。入口には外から鎖のようなものが掛けられ入れなくなっているのだが、勝手知ったるといった感じで別の入口から中へと入っていった。

あわせて読みたい

【異次元】リアリティ皆無の怪作映画『Cloud クラウド』は、役者の演技でギリ成立している(監督:黒沢…

映画『Cloud クラウド』(黒沢清監督)は、リアリティなどまったく感じさせないかなり異様な作品だった。登場人物のほとんどが「人間っぽくない」のだが、錚々たる役者陣による見事な演技によって、「リアリティ」も「っぽさ」も欠いたまま作品としては成立している。「共感は一切出来ない」と理解した上で観るなら面白いと思う

薄暗い室内には誰もいない。時折電気が切れてしまう照明が当たり、階段の踊り場に架けられた絵画の上で回転しているのだろうシーリングファンの影がチラチラと動いている。ローテーブルの上には1体のピエロ人形。スイッチを押すと口笛を奏でる仕様のようで、本作では随所でその印象的な口笛の音色が響いていた。

机の上には「閉院のお知らせ」と書かれた紙が書かれている。この洋館はどうやらかつて精神科医院だったようで、そして、何らかの事情で既に閉院しているらしい。

彼女は、やはり勝手知ったるといった感じで椅子に座った。そして、彼女の正面に医師がいるかの如く滔々と喋り始める。独り言ではない。「聞いていますか、先生?」「こんな話、先生には退屈ですよね、きっと」などと、「目の前にいる誰かに話をしている」という雰囲気を醸し出しながら話すのだ。何なら、相手の返答が聞こえているかのような間を取ることさえあった。彼女は明確に「会話」をしているのだ。

あわせて読みたい

【衝撃】卯月妙子『人間仮免中』、とんでもないコミックエッセイだわ。統合失調症との壮絶な闘いの日々

小学5年生から統合失調症を患い、社会の中でもがき苦しみながら生きる卯月妙子のコミックエッセイ『人間仮免中』はとんでもない衝撃作。周りにいる人とのぶっ飛んだ人間関係や、歩道橋から飛び降り自殺未遂を図り顔面がぐちゃぐちゃになって以降の壮絶な日々も赤裸々に描く

そしてそれはどうやら「治療の一環」のようである。少なくとも彼女はそのように認識しているみたいだ。かつてこの病院が開いていた時には、実際に医師に向かって話をしていたのだろう。そして、閉院し医師がいなくなった病院で、彼女は今も、いないはずの医師に向かって話しかけているのである。

さて、本作の冒頭では次のような文章が表示された。

すべて話してください。

治療になりません。

全てを、です。

正確にメモ出来たと思うので、最初が「すべて」で最後が「全て」であることも間違いない。これが誰の発言(あるいは「何の記述」)なのか明確には示されないが、普通に考えれば、彼女を担当していた医師が発した言葉なのだろう。「すべて」が「全て」になっていることによって念押し感が強まり、「治療の時から彼女がまともに話をしていなかった」みたいなニュアンスが伝わってくるような感じもする。

あわせて読みたい

【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理

オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ

彼女は口を開き始めてすぐに、次のようなことを言っていた。

こんな風に頭に浮かんだことを喋ったことなんて、これまでないんですよ。でも、これが治療になるんですよね?

実際に医師からそんな風に言われたことがあるのか、あるいは医師のいなくなった廃院で自身の存在を成立させるための虚言なのか、その辺りのことはよく分からない。ただ彼女はとにかく、「一人語りを続けることが治療になる」という認識を持って誰もいない廃院で孤独に喋り続けているのだ。

こうして観客は、何も状況が分からないまま、ただひたすらに彼女の独白を聞き続けることになる……。

瀧内公美の演技に圧倒させられた

本作においてはまず何よりも、「一人語り」であるという点が圧倒的に異様である。そしてさらに、成立させるのが難しい状況だとも言えるだろう。もちろん、舞台演劇であれば「一人語り(一人芝居)」もあったりする。ただ、「観客が映画に求めること」と「観客が舞台演劇に求めること」はやはり違うわけで(別にどちらが良いという話をしているわけではない)、「『観客が映画に求めること』を一人語りで満たす」というのは、かなりのハードルではないかと思う。

あわせて読みたい

【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する

映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である

しかし本作は、瀧内公美の凄まじい存在感によって、映像作品として完璧に成立していると感じた。ちょっとゾクゾクするほどに圧倒させられてしまったのだ。

役名が分からない(というか存在しないのだと思う)ので、この記事ではこれ以降、主人公のことをそのまま瀧内公美と呼ぶことにするが、彼女は、時々ひゅっと表情が変質する以外は、ずっとうっすらと笑っている。しかし彼女の口から語られる話は本来、とても笑って話せるようなものではない。そしてだからこそ、その異様さが際立っていると言えるのではないかと思う。

何せ始まりが、「6歳ぐらいの頃、カーテンに火をつけて家を全焼させ、両親を死なせてしまった」である。ちょっと壮絶過ぎる話だろう。ただ彼女の話しぶりからすると、既にこの話は医師に何度も語っているようで、「『すべて話して』と言われたから改めて説明しているだけ」みたいな雰囲気を醸し出していた。

あわせて読みたい

【天才】映画『箱男』はやはり、安部公房がSNSの無い時代に見通した「匿名性」への洞察が驚異的(監督:…

映画『箱男』は、安部公房本人から映画化権を託されるも一度は企画が頓挫、しかしその後27年の月日を経て完成させた石井岳龍の執念が宿る作品だ。SNSなど無かった時代に生み出された「匿名性」に関する洞察と、「本物とは何か?」という深淵な問いが折り重なるようにして進む物語で、その魅惑的な雰囲気に観客は幻惑される

そして瀧内公美はそれ以降も、自身のなかなかに壮絶な人生を語り続けるのだが、その間もずっとうっすら笑っているのである。その表情からは、まるで「愛しい存在について語っている」みたいな感じさえした。そして凄かったのが、それが「虚勢」には見えなかったことだ。「悲しみを押し殺すみたいに貼り付けた笑顔」でも、「楽しんでいることを他者に伝えるための笑顔」でもなく、「こんな風にすべてを洗いざらい話すのは実に気持ちいいものだな」とでも言わんばかりの笑顔だったのである。

その笑顔は「自分が語っている話の”異様さ”に気づいていない」という印象さえ与えるが、しかしその認識は正しくない。というのも、彼女の話には時折、「『典型的だ』って思いますか? でも、大体のことが典型的じゃないですか」「分かりますよ。先生は『どうして警察に相談しなかったんだ?』みたいに感じているのでしょう」みたいな「客観性」が入り込むからだ。瀧内公美はきちんと、「自分の話がどう受け取られ得るか」という視点を持ちながら話をしているのである。つまり、「自分の話の”異様さ”に気づいている」ということだろう。そしてその上で、ずっとうっすら笑みを浮かべながら話し続けているのだ。

そのような雰囲気が実に狂気的で、惹きつけられてしまった。そして本作は、そんな狂気に観客が引き寄せられるようにして、78分間の一人語りが成立しているのだと思う。

あわせて読みたい

【居場所】菊地凛子主演映画『658km、陽子の旅』(熊切和嘉)は、引きこもりロードムービーの傑作

映画『658km、陽子の旅』は、主演の菊地凛子の存在感が圧倒的だった。夢破れて長年引きこもり続けている女性が、否応なしにヒッチハイクで弘前を目指さなければならなくなるロードムービーであり、他人や社会と関わることへの葛藤に塗れた主人公の変化が、とても「勇敢」なものに映る

また表情だけではなく、瀧内公美の喋り方にも圧倒させられた。抑揚が突然なくなったり、言い淀んだり、読点を無視するように連続的に話したりと、喋りの緩急も絶妙だったのだ。「主人公が狂気的な存在である」という点は確かに、本作を成立させる上で1つの大きな要素ではあるが、しかしそれだけで78分間もの「一人語り」を成立させるのはなかなか難しいだろう。そこにはやはり、表情や喋り方を含めた瀧内公美の存在感が大きく関係しているわけで、まずは何よりも彼女の演技に圧倒させられたなという感じだった。

主人公が語っていた話の内容と、「『このまま終わってくれ』と感じていたこと」について

では、瀧内公美がどんな話をしていたのかにも触れておこう。とにかく、ずっと自分の人生の話をしていた。彼女は、火をつけ両親を死なせた後、施設に入れられたが、そこでいじめに遭う。高校は中退、そのまま働き始めるも、付き合っていた彼氏が警察に捕まり、その後結婚・出産を経験した。しかし夫や義母との関係が悪化し、結局そのまま離婚。クラブで働き始めるもなかなか上手くいかず、身体を売り始める。そして、その客として出会ったTやSと関わる中で、何故か、元夫のところに置いてきた娘との関わりが再開することになり……というような人生だったようだ。

彼女が語る人生の話は実に興味深い。しかし本作においてはそもそも、「彼女が話していることは真実なのか?」という疑問がついて回ることになる。彼女がなぜ精神科医院に通っていたのかは分からない。ただ、「誰もいない廃院で喋り続けている」というだけで十分何らかの精神疾患を疑えるし、であれば「虚言癖」みたいなものを持っていてもおかしくはないと思う。また、本作には瀧内公美以外の人物は出てこないのだから、彼女の話が嘘だとしてもそれを正す人間はいない。

あわせて読みたい

【幻惑】映画『フォロウィング』の衝撃。初監督作から天才だよ、クリストファー・ノーラン

クリストファー・ノーランのデビュー作であり、多数の賞を受賞し世界に衝撃を与えた映画『フォロウィング』には、私も驚かされてしまった。冒頭からしばらくの間「何が描かれているのかさっぱり理解できない」という状態だったのに、ある瞬間一気に視界が晴れたように状況が理解できたのだ。脚本の力がとにかく圧倒的だった

さらに言えば、どうも彼女の口ぶりからすると、「『嘘をついている』という自覚を持ちながら話している」ようなのである。まあこの辺りの話になってくるともはや何が何だか分からないというか、「『嘘をついている』という発言が嘘かもしれない」なんて風にも受け取れるわけで何とも言えない。瀧内公美の発する雰囲気からは、どんな可能性でもあり得るような気がしてしまう。

ただ、彼女の主張を素直に受け取る、つまり「瀧内公美は嘘をついている」と解釈する場合、彼女は「まったくのデタラメを淀みなく喋り続けている」ことになるわけで、その事実もまた「狂気」として観客に届くというわけだ。

このように、本作には「狂気」が盛り盛りに詰め込まれている。瀧内公美の振る舞いも、話の内容も、「嘘」を淀みなく喋り続けていることも、すべてが「狂気的」であり、その躊躇の無さに驚かされてしまう。「共感なんかクソ喰らえ」とでも言っているかのような作品であり、そのスタンスも私には好ましく感じられた。

さて話は変わるが、私はずっと、「頼むからこのまま終わってくれ」と感じながら本作を観ていたように思う。

あわせて読みたい

【感想】これはドキュメンタリー(実話)なのか?映画『女神の継承』が突きつける土着的恐怖

ナ・ホンジンがプロデューサーを務めた映画『女神の継承』は、フィクションなのかドキュメンタリーなのか混乱させる異様な作品だった。タイ東北部で強く信じられている「精霊(ピー)」の信仰をベースに、圧倒的なリアリティで土着的恐怖を描き出す、強烈な作品

映画でも小説でも、「この物語、どうやって終わらせるつもりなんだろう?」みたいに感じる物語に出会うことがある。中には、「大風呂敷を広げてはみたものの上手く畳みきれなかった」みたいな、終わらせ方に成功しているとはとても言えない作品もあり、そういう作品に触れると残念な気持ちになってしまう。特に、斬新な人物描写や設定がある作品に対して「後は終わらせ方次第だぞ」みたいに思うことが多く、だから、「狂気」に満ちた本作に対しても同じように感じてもおかしくはなかった。

しかし私は、本作『奇麗な、悪』に対しては、「良い感じの終わらせ方とかどうでもいいから、このまま物語を閉じてくれ」と感じていたと思う。「どこにも着地しなくていいから、この狂気の余韻を保ったまま、ただスパッと物語を閉じてくれたらいい」みたいに感じていたというわけだ。そんな風に思いながら映画を観ることなどほとんどないので、自分でも意外な感覚だった。

そして、こう書いてしまうと若干ネタバレと受け取られるかもしれないが、私の願いは叶う。物語は「着地」などせずそのまま終わるのだ。そのような展開も、個人的にはとても好みだった。最初から最後まで、「説明」もしなけりゃ「共感」もさせないという徹底っぷりで、そのぶっ飛んだ感じが、本作においては凄く合っていたなと思う。

あわせて読みたい

【狂気】「こんな作品を作ろうと考えて実際世に出した川上さわ、ヤベェな」って感じた映画『地獄のSE』…

私が観た時はポレポレ東中野のみで公開されていた映画『地獄のSE』は、最初から最後までイカれ狂ったゲロヤバな作品だった。久しぶりに出会ったな、こんな狂気的な映画。面白かったけど!「こんなヤバい作品を、多くの人の協力を得て作り公開した監督」に対する興味を強く抱かされた作品で、とにかく「凄いモノを観たな」という感じだった

さて、瀧内公美が喋り続ける部屋には「意味ありげなもの」が多数置かれているのだが、しかしそれらに意味があるのかは結局よく分からなかった。さらに、滔々と語り続ける自身の過去は単なる「騙り」に過ぎないかもしれないのだ。そんな風にして「空虚そのもの」みたいな室内に「『解釈』を拒絶する言葉」が積もっていき、その「透明な堆積」がスクリーンから飛び出して劇場を埋め尽くしては「息苦しさ」をもたらしている、みたいな感じがした。瀧内公美が喋れば喋るほど、どことなく「圧迫感」が強まり、スクリーンを隔てた遠い世界の物語が、私たちが生きている現実の世界を侵食してくるような異様さに満ち溢れていたなと思う。

凄い作品に出会ったものである。

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

最後にいくつか余談に触れてこの記事を終えようと思う。

あわせて読みたい

【異様】西成のあいりん地区を舞台にした映画『解放区』は、リアルとフェイクの境界が歪んでいる

ドキュメンタリー映画だと思って観に行った『解放区』は、実際にはフィクションだったが、大阪市・西成区を舞台にしていることも相まって、ドキュメンタリー感がとても強い。作品から放たれる「異様さ」が凄まじく、「自分は何を観せられているんだろう」という感覚に襲われた

まずは、冒頭とラストで瀧内公美が雑踏の中を真っ直ぐ歩くシーンについて。あくまでも私の体感だが、どちらも1分程度カメラを長回ししていた気がする。そして私には、このシーンがゲリラ的に撮影されているように見えたのである。つまり、エキストラを用意したのではなく、実際の人混みの中で撮影したのではないかというわけだ。というのも、ラストの方のシーンで、瀧内公美の脇を通り過ぎた女性が二度見する様子が映っていたからだ。エキストラだとしたらあり得ない動きじゃないだろうか。まあ、だから何だよという話ではあるのだが。

また、エンドロールに「企画協力:桃井かおり」と表記されており、「ん?」って感じだった。で、鑑賞後に調べて、「恐らくこういうことだろう」という状況が理解できたと思う。本作『奇麗な、悪』は、中村文則が書いた短編『火』をベースにしているのだが、同作は2016年に「監督・脚本・主演:桃井かおり」で『火 hee』というタイトルで映像化されているようなのだ。それで何か関わりがあったということなのだろう。「桃井かおりバージョン」も観てみたいものである。

さて最後に、本作の監督である奥山和由について少し触れておこう。彼については何も知らなかったのだが、「何となく見覚えのある名前だな」とも感じていた。私のその印象は半分ぐらい合っていたようだ。というのも彼は、映画『ぼくのお日さま』の監督・奥山大史と、映画『アット・ザ・ベンチ』の監督・奥山由之の父親なのである。私は、本作『奇麗な、悪』を含めたこの3作が凄く好きなのだが、まさかその監督が親族だとは思いもしなかった。凄い親子・兄弟だなと思う。ちなみに、奥山和由の父親は松竹の元社長なのだそうだ。凄まじい一家である。

あわせて読みたい

【繊細】映画『ぼくのお日さま』(奥山大史)は、小さな世界での小さな恋を美しい映像で描く(主演:越…

映画『ぼくのお日さま』は、舞台設定も人間関係も実にミニマムでありながら、とても奥行きのある物語が展開される作品。予告編で「3つの恋」と言及されなければ、描かれるすべての「恋」には気付けなかっただろうと思うくらいの繊細な関係性と、映像・音楽を含めてすべてが美しい旋律として奏でられる物語がとても素敵でした

あわせて読みたい

【天才】映画『アット・ザ・ベンチ』面白すぎる!蓮見翔の脚本に爆笑、生方美久の会話劇にうっとり(監…

役者も脚本家も監督も何も知らないまま、「有名な役者が出てこないマイナーな映画」だと思い込んで観に行った映画『アット・ザ・ベンチ』は、衝撃的に面白い作品だった。各話ごと脚本家が異なるのだが、何よりも、第2話「回らない」を担当したダウ90000・蓮見翔の脚本が超絶面白い。あまりの衝撃にぶっ飛ばされてしまった

そんなわけで、このような外的情報も含めて驚かされてしまう作品だった。色んな意味で衝撃的だったが、やはり何よりも瀧内公美の一人語りは圧倒的である。是非観てほしい作品だ。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…

私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。

次のオススメの記事

あわせて読みたい

【リアル】多様性を受け入れる気がない差別主義者のヘイトクライムを描く映画『ソフト/クワイエット』

映画『ソフト/クワイエット』は、「白人至上主義者の女性たちがムチャクチャする」という内容なのだが、実は「多様性」について再考を迫るようなストーリーでもあり、実に興味深かった。さらに「全編ワンカット」というスタイルで撮られており、緊張感や没入感も圧倒的なのだ。凄い映画を観たなと感じさせられた

あわせて読みたい

【虚構】映画『シアトリカル』が追う唐十郎と劇団唐組の狂気。芝居に生きる者たちの”リアル”とは?

映画『シアトリカル』は、異端児・唐十郎と、彼が主宰する「劇団唐組」に密着するドキュメンタリー映画である。「普段から唐十郎を演じている」らしい唐十郎は、「ややこしさ」と「分かりやすさ」をないまぜにした実に奇妙な存在だった。「演劇」や「演じること」に己を捧げた「狂気を孕む者たち」の生き様が切り取られた作品だ

あわせて読みたい

【丁寧】筒井康隆『敵』を吉田大八が映画化!死を見定めた老紳士が囚われた狂気的日常を描く(主演:長…

映画『敵』(吉田大八監督)は、原作が筒井康隆だけのことはあり、物語はとにかく意味不明だった。しかしそれでも「面白い」と感じさせるのだから凄いものだと思う。前半では「イケオジのスローライフ」が丁寧に描かれ、そこから次第に、「元大学教授が狂気に飲み込まれていく様」が淡々と、しかし濃密に描かれていく

あわせて読みたい

【実話】映画『あんのこと』(入江悠)は、最低の母親に人生を壊された少女の更生と絶望を描く(主演:…

映画『あんのこと』では、クソみたいな母親の元でクソみたいな人生を歩まされた主人公・杏の絶望を河合優実が絶妙に演じている。色んな意味で実に胸糞悪い作品で、こんな社会の歪さがどうしてずっとずっと放置され続けるのか理解できないなと思う。また、河合優実だけではなく、佐藤二朗の演技にも圧倒させられてしまった

あわせて読みたい

【異様】映画『聖なるイチジクの種』は、イランで起こった実際の市民デモを背景にした驚愕の物語である

「家庭内で銃を紛失した」という設定しか知らずに観に行った映画『聖なるイチジクの種』は、「実際に起こった市民デモをベースに、イランという国家の狂気をあぶり出す作品」であり、思いがけず惹きつけられてしまった。「反政府的な作品」に関わった本作監督・役者・スタッフらが処罰されるなど、人生を賭けて生み出された映画でもある

あわせて読みたい

【変異】映画『動物界』は斬新で刺激的な作品だった。我々はまさにこんな”分断社会”に生きている

映画『動物界』では、「奇病によって人間が動物化してしまう」という世界における複雑な人間模様が描き出される。パンデミックを経験した我々には、本作の設定は「単なるSF」には感じられないはずだ。そしてその上で、「『動物化してしまった妻を今も愛している主人公』が見せる実にややこしい感情」が複層的に描かれていて実に興味深い

あわせて読みたい

【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く

映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた

あわせて読みたい

【絶望】映画『若き見知らぬ者たち』が描くのは”不正解”だが、「じゃあ”正解”って何?」ってなる(監督…

映画『若き見知らぬ者たち』は、「まともな生活が送れなくなった母親の介護」を筆頭に、かなり絶望的な状況に置かれている若者たちを描き出す作品だ。あまりにも不毛で、あまりにも救いがなく、あまりにも辛すぎるその日々は、ついに限界を迎える。そしてその絶望を、磯村勇斗がその凄まじい存在感によって体現していく

あわせて読みたい

【恐怖】「1970年代の生放送の怪しげなテレビ番組」を見事に再現したフェイクドキュメンタリー:映画『…

映画『悪魔と夜ふかし』は、「1970年代に放送されていた生放送番組のマスターテープが発見された」というテイで、ハロウィンの夜の放送回をそのまま流すという設定のモキュメンタリーである。番組の細部までリアルに作り込まれており、それ故に、「悪魔の召喚」という非現実的な状況もするっと受け入れられる感じがした

あわせて読みたい

【天才】映画『箱男』はやはり、安部公房がSNSの無い時代に見通した「匿名性」への洞察が驚異的(監督:…

映画『箱男』は、安部公房本人から映画化権を託されるも一度は企画が頓挫、しかしその後27年の月日を経て完成させた石井岳龍の執念が宿る作品だ。SNSなど無かった時代に生み出された「匿名性」に関する洞察と、「本物とは何か?」という深淵な問いが折り重なるようにして進む物語で、その魅惑的な雰囲気に観客は幻惑される

あわせて読みたい

【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…

「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス)は意味不明なのに何故か超絶面白かった(主…

映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス監督)は、最初から最後まで「意味不明」と言っていいレベルで理解できなかったが、しかし「実に良い映画を観たなぁ」という感覚にさせてもくれる、とても素敵な作品だった。さらに、「3つの異なる物語を同じ役者の組み合わせで撮る」という斬新な構成が上手くハマっていたようにも思う

あわせて読みたい

【狂気】「こんな作品を作ろうと考えて実際世に出した川上さわ、ヤベェな」って感じた映画『地獄のSE』…

私が観た時はポレポレ東中野のみで公開されていた映画『地獄のSE』は、最初から最後までイカれ狂ったゲロヤバな作品だった。久しぶりに出会ったな、こんな狂気的な映画。面白かったけど!「こんなヤバい作品を、多くの人の協力を得て作り公開した監督」に対する興味を強く抱かされた作品で、とにかく「凄いモノを観たな」という感じだった

あわせて読みたい

【孤独】映画『ナミビアの砂漠』は、自由だが居場所がない主人公を演じる河合優実の存在感が圧倒的(監…

映画『ナミビアの砂漠』は、とにかく「河合優実が凄まじい」のひと言に尽きる作品だ。彼女が演じたカナという主人公の「捉えどころの無さ」は絶妙で、一見すると凄まじく「自由」に羽ばたいている感じなのに、実際には全然「自由」には見えないというバランスが見事だった。特段の物語はないのに、137分間惹きつけられてしまうだろう

あわせて読みたい

【変態】映画『コンセント/同意』が描く50歳と14歳少女の”恋”は「キモっ!」では終われない

映画『コンセント/同意』は、50歳の著名小説家に恋をした14歳の少女が大人になってから出版した「告発本」をベースに作られた作品だ。もちろん実話を元にしており、その焦点はタイトルの通り「同意」にある。自ら望んで36歳年上の男性との恋に踏み出した少女は、いかにして「同意させられた」という状況に追い込まれたのか?

あわせて読みたい

【真相?】映画『マミー』が描く和歌山毒物カレー事件・林眞須美の冤罪の可能性。超面白い!

世間を大騒ぎさせた「和歌山毒物カレー事件」の犯人とされた林眞須美死刑囚は無実かもしれない。映画『マミー』は、そんな可能性を示唆する作品だ。「目撃証言」と「ヒ素の鑑定」が詳細に検証し直され、さらに「保険金詐欺をやっていた」という夫の証言も相まって、証拠的にも感情的にも支持したくなるような驚きの仮説である

あわせて読みたい

【解説】映画『スターフィッシュ』をネタバレ全開で考察。主人公が直面する”奇妙な世界”の正体は?

映画『スターフィッシュ』は、「親友の葬儀」とそれに続く「不法侵入」の後、唐突に「意味不明な世界観」に突入していき、その状態のまま物語が終わってしまう。解釈が非常に難しい物語だが、しかし私なりの仮説には辿り着いた。そこでこの記事では、ネタバレを一切気にせずに「私が捉えた物語」について解説していくことにする

あわせて読みたい

【狂気】押見修造デザインの「ちーちゃん」(映画『毒娘』)は「『正しさ』によって歪む何か」の象徴だ…

映画『毒娘』は、押見修造デザインの「ちーちゃん」の存在感が圧倒的であることは確かなのだが、しかし観ていくと、「決して『ちーちゃん』がメインなわけではない」ということに気づくだろう。本作は、全体として「『正しさ』によって歪む何か」を描き出そうとする物語であり、私たちが生きる社会のリアルを抉り出す作品である

あわせて読みたい

【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…

映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった

あわせて読みたい

【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ

映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています

あわせて読みたい

【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…

上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした

あわせて読みたい

【憧憬】「フランク・ザッパ」を知らずに映画『ZAPPA』を観て、「この生き様は最高」だと感じた

「フランク・ザッパ」がミュージシャンであることさえ禄に知らない状態で私が映画『ZAPPA』を観た私は、そのあまりに特異なスタンス・生き様にある種の憧憬を抱かされた。貫きたいと思う強い欲求を真っ直ぐ突き進んだそのシンプルな人生に、とにかくグッときたのだ。さらに、こんな凄い人物を知らなかった自分にも驚かされてしまった

あわせて読みたい

【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件

映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった

あわせて読みたい

【天才】映画『ツィゴイネルワイゼン』(鈴木清順)は意味不明だが、大楠道代のトークが面白かった

鈴木清順監督作『ツィゴイネルワイゼン』は、最初から最後まで何を描いているのかさっぱり分からない映画だった。しかし、出演者の1人で、上映後のトークイベントにも登壇した大楠道代でさえ「よく分からない」と言っていたのだから、それでいいのだろう。意味不明なのに、どこか惹きつけられてしまう、実に変な映画だった

あわせて読みたい

【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…

映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う

あわせて読みたい

【壮絶】アウシュヴィッツで”人体実験の神メンゲレ”から生き残り、ホロコーストから生還した男の人生:…

映画『メンゲレと私』は、タイトルと内容がそぐわないものの、とても興味深い作品だった。44ヶ月間の収容所生活を生き延び、ホロコーストから生還したダニエル・ハノッホが、少年とは思えない「思考力」を武器に、最低最悪な状況を生き延びた経験をカメラの前で語る。あまりにも壮絶な、信じがたい現実である

あわせて読みたい

【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた

『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる

あわせて読みたい

【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する

映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である

あわせて読みたい

【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…

森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である

あわせて読みたい

【考察】A24のホラー映画『TALK TO ME』が描くのは、「薄く広がった人間関係」に悩む若者のリアルだ

「A24のホラー映画史上、北米最高興収」と謳われる『TALK TO ME トーク・トゥ・ミー』は、一見「とても分かりやすいホラー映画」である。しかし真のテーマは「SNS過剰社会における人間関係の困難さ」なのだと思う。結果としてSNSが人と人との距離を遠ざけてしまっている現実を、ホラー映画のスタイルに落とし込んだ怪作

あわせて読みたい

【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ

映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ

あわせて読みたい

【痛快】精神病院の隔離室から脱した、善悪の判断基準を持たない狂気の超能力者が大暴れする映画:『モ…

モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』は、「10年以上拘束され続けた精神病院から脱走したアジア系女性が、特殊能力を使って大暴れする」というムチャクチャな設定の物語なのだが、全編に通底する「『善悪の判断基準』が歪んでいる」という要素がとても見事で、意味不明なのに最後まで惹きつけられてしまった

あわせて読みたい

【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…

実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる

あわせて読みたい

【狂気】映画『ニューオーダー』の衝撃。法という秩序を混沌で駆逐する”悪”に圧倒されっ放しの86分

映画『ニューオーダー』は、理解不能でノンストップな展開に誘われる問題作だ。「貧富の差」や「法の支配」など「現実に存在する秩序」がひっくり返され、対極に振り切った「新秩序」に乗っ取られた世界をリアルに描き出すことで、私たちが今進んでいる道筋に警鐘を鳴らす作品になっている

あわせて読みたい

【狂気】入管の収容所を隠し撮りした映画『牛久』は、日本の難民受け入れ問題を抉るドキュメンタリー

映画『牛久』は、記録装置の持ち込みが一切禁じられている入管の収容施設に無許可でカメラを持ち込み、そこに収容されている難民申請者の声を隠し撮りした映像で構成された作品だ。日本という国家が、国際標準と照らしていかに酷い振る舞いをしているのかが理解できる衝撃作である

あわせて読みたい

【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか

私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう

あわせて読みたい

【考察】アニメ映画『虐殺器官』は、「便利さが無関心を生む現実」をリアルに描く”無関心ではいられない…

便利すぎる世の中に生きていると、「この便利さはどのように生み出されているのか」を想像しなくなる。そしてその「無関心」は、世界を確実に悪化させてしまう。伊藤計劃の小説を原作とするアニメ映画『虐殺器官』から、「無関心という残虐さ」と「想像することの大事さ」を知る

あわせて読みたい

【驚愕】本屋大賞受賞作『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は凄まじい。戦場は人間を”怪物”にする

デビュー作で本屋大賞を受賞した『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は、デビュー作であることを抜きにしても凄まじすぎる、規格外の小説だった。ソ連に実在した「女性狙撃兵」の視点から「独ソ戦」を描く物語は、生死の境でギリギリの葛藤や決断に直面する女性たちのとんでもない生き様を活写する

あわせて読みたい

【映画】『別れる決心』(パク・チャヌク)は、「倫理的な葛藤」が描かれない、不穏で魅惑的な物語

巨匠パク・チャヌク監督が狂気的な関係性を描き出す映画『別れる決心』には、「倫理的な葛藤が描かれない」という特異さがあると感じた。「様々な要素が描かれるものの、それらが『主人公2人の関係性』に影響しないこと」や、「『理解は出来ないが、成立はしている』という不思議な感覚」について触れる

あわせて読みたい

【不穏】大友克洋の漫画『童夢』をモデルにした映画『イノセンツ』は、「無邪気な残酷さ」が恐ろしい

映画『イノセンツ』は、何がどう展開するのかまるで分からないまま進んでいく実に奇妙な物語だった。非現実的な設定で描かれるのだが、そのことによって子どもたちの「無邪気な残酷さ」が一層リアルに浮き彫りにされる物語であり、「意図的に大人が排除された構成」もその一助となっている

あわせて読みたい

【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…

「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ

あわせて読みたい

【感想】是枝裕和監督映画『怪物』(坂元裕二脚本)が抉る、「『何もしないこと』が生む加害性」

坂元裕二脚本、是枝裕和監督の映画『怪物』は、3つの視点を通して描かれる「日常の何気ない光景」に、思いがけない「加害性」が潜んでいることを炙り出す物語だ。これは間違いなく、私たち自身に関わる話であり、むしろ「自分には関係ない」と考えている人こそが自覚すべき問題だと思う

あわせて読みたい

【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ

ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作

あわせて読みたい

【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ

天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった

あわせて読みたい

【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断

映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく

あわせて読みたい

【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と

黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作

あわせて読みたい

【感想】これはドキュメンタリー(実話)なのか?映画『女神の継承』が突きつける土着的恐怖

ナ・ホンジンがプロデューサーを務めた映画『女神の継承』は、フィクションなのかドキュメンタリーなのか混乱させる異様な作品だった。タイ東北部で強く信じられている「精霊(ピー)」の信仰をベースに、圧倒的なリアリティで土着的恐怖を描き出す、強烈な作品

あわせて読みたい

【居場所】菊地凛子主演映画『658km、陽子の旅』(熊切和嘉)は、引きこもりロードムービーの傑作

映画『658km、陽子の旅』は、主演の菊地凛子の存在感が圧倒的だった。夢破れて長年引きこもり続けている女性が、否応なしにヒッチハイクで弘前を目指さなければならなくなるロードムービーであり、他人や社会と関わることへの葛藤に塗れた主人公の変化が、とても「勇敢」なものに映る

あわせて読みたい

【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…

宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う

あわせて読みたい

【天才】映画『リバー、流れないでよ』は、ヨーロッパ企画・上田誠によるタイムループの新発明だ

ヨーロッパ企画の上田誠が生み出した、タイムループものの新機軸映画『リバー、流れないでよ』は、「同じ2分間が繰り返される」という斬新すぎる物語。その設定だけ聞くと、「どう物語を展開させるんだ?」と感じるかもしれないが、あらゆる「制約」を押しのけて、とんでもない傑作に仕上がっている

あわせて読みたい

【あらすじ】大泉洋主演映画『月の満ち欠け』は「生まれ変わり」の可能性をリアルに描く超面白い作品

あなたは「生まれ変わり」を信じるだろうか? 私はまったく信じないが、その可能性を魅力的な要素を様々に散りばめて仄めかす映画『月の満ち欠け』を観れば、「生まれ変わり」の存在を信じていようがいまいが、「相手を想う気持ち」を強く抱く者たちの人間模様が素敵だと感じるだろう

あわせて読みたい

【違和感】映画『コントラ』は、「よく分かんない」が「よく分かんないけど面白い」に変わる不思議な作品

ほぼ内容を知らないまま観に行った映画『コントラ』は、最後の最後まで結局何も理解できなかったが、それでもとても面白い作品だった。「後ろ向きに歩く男」が放つ違和感を主人公・ソラの存在感が中和させており、奇妙なのに可能な限り「日常感」を失わせずに展開させる構成が見事だと思う

あわせて読みたい

【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理

オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く

「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品

あわせて読みたい

【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態

ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見

ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す

あわせて読みたい

【異様】西成のあいりん地区を舞台にした映画『解放区』は、リアルとフェイクの境界が歪んでいる

ドキュメンタリー映画だと思って観に行った『解放区』は、実際にはフィクションだったが、大阪市・西成区を舞台にしていることも相まって、ドキュメンタリー感がとても強い。作品から放たれる「異様さ」が凄まじく、「自分は何を観せられているんだろう」という感覚に襲われた

あわせて読みたい

【考察】ヨネダコウ『囀る鳥は羽ばたかない』は、BLの枠組みの中で「歪んだ人間」をリアルに描き出す

2巻までしか読んでいないが、ヨネダコウのマンガ『囀る鳥は羽ばたかない』は、「ヤクザ」「BL」という使い古されたフォーマットを使って、異次元の物語を紡ぎ出す作品だ。BLだが、BLという外枠を脇役にしてしまう矢代という歪んだ男の存在感が凄まじい。

あわせて読みたい

【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画

映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい

あわせて読みたい

【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…

「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る

あわせて読みたい

【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会

アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?

あわせて読みたい

【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ

江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品

あわせて読みたい

【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い

サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画

あわせて読みたい

【純愛】映画『ぼくのエリ』の衝撃。「生き延びるために必要なもの」を貪欲に求める狂気と悲哀、そして恋

名作と名高い映画『ぼくのエリ』は、「生き延びるために必要なもの」が「他者を滅ぼしてしまうこと」であるという絶望を抱えながら、それでも生きることを選ぶ者たちの葛藤が描かれる。「純愛」と呼んでいいのか悩んでしまう2人の関係性と、予想もつかない展開に、感動させられる

あわせて読みたい

【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語

観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」

あわせて読みたい

【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り

プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品

あわせて読みたい

【実話】台湾のろう学校のいじめ・性的虐待事件を描く映画『無聲』が問う、あまりに悲しい現実

台湾のろう学校で実際に起こったいじめ・性的虐待事件を基に作られた映画『無聲』は、健常者の世界に刃を突きつける物語だ。これが実話だという事実に驚かされる。いじめ・性的虐待が物語の「大前提」でしかないという衝撃と、「性的虐待の方がマシ」という選択を躊躇せず行う少女のあまりの絶望を描き出す

あわせて読みたい

【無謀】園子温が役者のワークショップと同時並行で撮影した映画『エッシャー通りの赤いポスト』の”狂気”

「園子温の最新作」としか知らずに観に行った映画『エッシャー通りの赤いポスト』は、「ワークショップ参加者」を「役者」に仕立て、ワークショップと同時並行で撮影されたという異次元の作品だった。なかなか経験できないだろう、「0が1になる瞬間」を味わえる“狂気”の映画

あわせて読みたい

【狂気】”友好”のために北朝鮮入りした監督が撮った映画『ザ・レッド・チャペル』が映す平壌の衝撃

倫理的な葛藤を物ともせず、好奇心だけで突き進んでいくドキュメンタリー監督マッツ・ブリュガーが北朝鮮から「出禁」を食らう結果となった『ザ・レッド・チャペル』は、「友好」を表看板に北朝鮮に潜入し、その「日常」と「非日常」を映し出した衝撃作

あわせて読みたい

【衝撃】映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』凄い。ラストの衝撃、ビョークの演技、”愛”とは呼びたくな…

言わずとしれた名作映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』を、ほぼ予備知識ゼロのまま劇場で観た。とんでもない映画だった。苦手なミュージカルシーンが効果的だと感じられたこと、「最低最悪のラストは回避できたはずだ」という想い、そして「セルマのような人こそ報われてほしい」という祈り

あわせて読みたい

【芸術】実話を下敷きに描く映画『皮膚を売った男』は、「アートによる鮮やかな社会問題風刺」が見事

「シリア難民の背中にタトゥーを彫り芸術作品として展示する」と聞くと非常に不謹慎に感じられるだろうが、彫ったのが国家間の移動を自由にする「シェンゲンビザ」だという点が絶妙な皮肉。実話をベースにした映画『皮膚を売った男』の、アートによる社会問題提起の見事な鮮やかさ

あわせて読みたい

【愛】ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の“衝撃の出世作”である映画『灼熱の魂』の凄さ。何も語りたくない

映画館で流れた予告映像だけで観ることを決め、他になんの情報も知らないまま鑑賞した映画『灼熱の魂』は、とんでもない映画だった。『DUNE/デューン 砂の惑星』『ブレードランナー 2049』など有名作を監督してきたドゥニ・ヴィルヌーヴの衝撃の出世作については、何も語りたくない

あわせて読みたい

【衝撃】卯月妙子『人間仮免中』、とんでもないコミックエッセイだわ。統合失調症との壮絶な闘いの日々

小学5年生から統合失調症を患い、社会の中でもがき苦しみながら生きる卯月妙子のコミックエッセイ『人間仮免中』はとんでもない衝撃作。周りにいる人とのぶっ飛んだ人間関係や、歩道橋から飛び降り自殺未遂を図り顔面がぐちゃぐちゃになって以降の壮絶な日々も赤裸々に描く

あわせて読みたい

【狂気】日本一将棋に金を使った将棋ファン・団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描く…

SM小説の大家として一時代を築きつつ、将棋に金を注ぎ込みすぎて2億円の借金を抱えた団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描くノンフィクション『赦す人』。虚実が判然としない、嘘だろうと感じてしまうトンデモエピソード満載の異端児が辿った凄まじい生涯

あわせて読みたい

【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る

「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない

あわせて読みたい

【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?

タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ

私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。

あわせて読みたい

【矛盾】法律の”抜け穴”を衝く驚愕の小説。「ルールを通り抜けたものは善」という発想に潜む罠:『法廷…

完璧なルールは存在し得ない。だからこそ私たちは、矛盾を内包していると理解しながらルールを遵守する必要がある。「ルールを通り抜けたものは善」という”とりあえずの最善解”で社会を回している私たちに、『法廷遊戯』は「世界を支える土台の脆さ」を突きつける

あわせて読みたい

【正義】復讐なんかに意味はない。それでも「この復讐は正しいかもしれない」と思わされる映画:『プロ…

私は基本的に「復讐」を許容できないが、『プロミシング・ヤング・ウーマン』の主人公キャシーの行動は正当化したい。法を犯す明らかにイカれた言動なのだが、その動機は一考の余地がある。何も考えずキャシーを非難していると、矢が自分の方に飛んでくる、恐ろしい作品

あわせて読みたい

【衝撃】『ゆきゆきて、神軍』はとんでもないドキュメンタリー映画だ。虚実が果てしなく入り混じる傑作

奥崎謙三という元兵士のアナーキストに密着する『ゆきゆきて、神軍』。ドキュメンタリー映画の名作として名前だけは知っていたが、まさかこんなとんでもない映画だったとはと驚かされた。トークショーで監督が「自分の意向を無視した編集だった」と語っていたのも印象的

あわせて読みたい

【妄執】チェス史上における天才ボビー・フィッシャーを描く映画。冷戦下の米ソ対立が盤上でも:映画『…

「500年に一度の天才」などと評され、一介のチェスプレーヤーでありながら世界的な名声を獲得するに至ったアメリカ人のボビー・フィッシャー。彼の生涯を描く映画『完全なるチェックメイト』から、今でも「伝説」と語り継がれる対局と、冷戦下ゆえの激動を知る

あわせて読みたい

【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…

実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品

あわせて読みたい

【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ

「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ

あわせて読みたい

【驚愕】あるジャーナリストの衝撃の実話を描く映画『凶悪』。「死刑囚の告発」から「正義」を考える物語

獄中の死刑囚が警察に明かしていない事件を雑誌記者に告発し、「先生」と呼ばれる人物を追い詰めた実際の出来事を描くノンフィクションを原作にして、「ジャーナリズムとは?」「家族とは?」を問う映画『凶悪』は、原作とセットでとにかく凄まじい作品だ

あわせて読みたい

【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…

「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る

あわせて読みたい

【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…

Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた

あわせて読みたい

【考察】アニメ映画『虐殺器官』は、「便利さが無関心を生む現実」をリアルに描く”無関心ではいられない…

便利すぎる世の中に生きていると、「この便利さはどのように生み出されているのか」を想像しなくなる。そしてその「無関心」は、世界を確実に悪化させてしまう。伊藤計劃の小説を原作とするアニメ映画『虐殺器官』から、「無関心という残虐さ」と「想像することの大事さ」を知る

あわせて読みたい

【不正義】正しく行使されない権力こそ真の”悪”である。我々はその現実にどう立ち向かうべきだろうか:…

権力を持つ者のタガが外れてしまえば、市民は為す術がない。そんな状況に置かれた時、私たちにはどんな選択肢があるだろうか?白人警官が黒人を脅して殺害した、50年前の実際の事件をモチーフにした映画『デトロイト』から、「権力による不正義」の恐ろしさを知る

あわせて読みたい

【矛盾】死刑囚を「教誨師」視点で描く映画。理解が及ばない”死刑という現実”が突きつけられる

先進国では数少なくなった「死刑存置国」である日本。社会が人間の命を奪うことを許容する制度は、果たして矛盾なく存在し得るのだろうか?死刑確定囚と対話する教誨師を主人公に、死刑制度の実状をあぶり出す映画『教誨師』から、死刑という現実を理解する

あわせて読みたい

【考察】映画『ジョーカー』で知る。孤立無援の環境にこそ”悪”は偏在すると。個人の問題ではない

「バットマン」シリーズを観たことがない人間が、予備知識ゼロで映画『ジョーカー』を鑑賞。「悪」は「環境」に偏在し、誰もが「悪」に足を踏み入れ得ると改めて実感させられた。「個人」を断罪するだけでは社会から「悪」を減らせない現実について改めて考える

あわせて読みたい

【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理

たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける

あわせて読みたい

【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う

「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた

あわせて読みたい

【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?

一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える

あわせて読みたい

【多様性】神童から引きこもりになり、なんとか脱出したお笑い芸人が望む、誰も責められない社会:『ヒ…

お笑い芸人・髭男爵の山田ルイ53世は、“神童”と呼ばれるほど優秀だったが、“うんこ”をきっかけに6年間引きこもった。『ヒキコモリ漂流記』で彼は、ひきこもりに至ったきっかけ、ひきこもり中の心情、そしてそこからいかに脱出したのかを赤裸々に綴り、「誰にも優しい世界」を望む

あわせて読みたい

【絶望】光過敏症の女性の、真っ暗な部屋で光という光をすべて遮断しなければ生きられない壮絶な日常:…

日光に限らず、ありとあらゆる「光」に肌が異常に反応してしまうため、ずっと真っ暗闇の中でしか生きられない女性が、その壮絶すぎる日常を綴った『まっくらやみで見えたもの 光アレルギーのわたしの奇妙な人生』から、それでも生きていく強さを感じ取る

あわせて読みたい

【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…

ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像

あわせて読みたい

【危機】教員のセクハラは何故無くならない?資質だけではない、学校の構造的な問題も指摘する:『スク…

『スクールセクハラ なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるのか』では、自分が生徒に対して「権力」を持っているとは想像していなかったという教師が登場する。そしてこの「無自覚」は、学校以外の場でも起こりうる。特に男性は、読んで自分の振る舞いを見直すべきだ

あわせて読みたい

【驚嘆】この物語は「AIの危険性」を指摘しているのか?「完璧な予知能力」を手にした人類の過ち:『預…

完璧な未来予知を行えるロボットを開発し、地震予知のため”だけ”に使おうとしている科学者の自制を無視して、その能力が解放されてしまう世界を描くコミック『預言者ピッピ』から、「未来が分からないからこそ今を生きる価値が生まれるのではないか」などについて考える

あわせて読みたい

【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…

現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る

あわせて読みたい

【逃避】つまらない世の中で生きる毎日を押し流す”何か”を求める気持ちに強烈に共感する:映画『サクリ…

子どもの頃「台風」にワクワクしたように、未だに、「自分のつまらない日常を押し流してくれる『何か』」の存在を待ちわびてしまう。立教大学の学生が撮った映画『サクリファイス』は、そんな「何か」として「東日本大震災」を描き出す、チャレンジングな作品だ

あわせて読みたい

【改心】人生のリセットは困難だが不可能ではない。過去をやり直す強い意思をいかにして持つか:映画『S…

私は、「自分の正しさを疑わない人」が嫌いだ。そして、「正しさを他人に押し付ける人」が嫌いだ。「変わりたいと望む者の足を引っ張る人」が嫌いだ。全身刺青だらけのレイシストが人生をやり直す、実話を元にした映画『SKIN/スキン』から、再生について考える

あわせて読みたい

【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…

「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える

あわせて読みたい

【天才】諦めない人は何が違う?「努力を努力だと思わない」という才能こそが、未来への道を開く:映画…

どれだけ「天賦の才能」に恵まれていても「努力できる才能」が無ければどこにも辿り着けない。そして「努力できる才能」さえあれば、仮に絶望の淵に立たされることになっても、立ち上がる勇気に変えられる。映画『マイ・バッハ』で知る衝撃の実話

あわせて読みたい

【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…

金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る

あわせて読みたい

【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える

どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る

あわせて読みたい

【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…

世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ

あわせて読みたい

【実話】人質はなぜ犯人に好意を抱くか?「ストックホルム症候群」の由来である銀行強盗を描く映画:『…

「強盗や立てこもり事件などにおいて、人質が犯人に好意・共感を抱いてしまう状態」を「ストックホルム症候群」と呼ぶのだが、実はそう名付けられる由来となった実際の事件が存在する。実話を基にした映画『ストックホルムケース』から、犯人に協力してしまう人間の不可思議な心理について知る

あわせて読みたい

【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…

「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える

あわせて読みたい

【素顔】「ヨコハマメリー史」から「伊勢佐木町史」を知れる映画。謎の女性が町の歴史に刻んだものとは…

横浜で長らく目撃されていた白塗りの女性は、ある時から姿を消した。彼女の存在を欠いた伊勢佐木町という街は、大きく変わってしまったと語る者もいる。映画『ヨコハマメリー』から、ある種のアイコンとして存在した女性の生き様や彼女と関わった者たちの歴史、そして彼女の”素顔”を知る

あわせて読みたい

【誠実】地下鉄サリン事件の被害者が荒木浩に密着。「贖罪」とは何かを考えさせる衝撃の映画:『AGANAI…

私には、「謝罪すること」が「誠実」だという感覚がない。むしろ映画『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』では、「謝罪しない誠実さ」が描かれる。被害者側と加害者側の対話から、「謝罪」「贖罪」の意味と、信じているものを諦めさせることの難しさについて書く

あわせて読みたい

【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像

1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ

あわせて読みたい

【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…

死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ

あわせて読みたい

【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…

2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る

あわせて読みたい

【異端】子育ては「期待しない」「普通から外れさせる」が大事。”劇薬”のような父親の教育論:『オーマ…

どんな親でも、子どもを幸せにしてあげたい、と考えるでしょう。しかしそのために、過保護になりすぎてしまっている、ということもあるかもしれません。『オーマイ・ゴッドファーザー』をベースに、子どもを豊かに、力強く生きさせるための”劇薬”を学ぶ

あわせて読みたい

【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…

小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る

あわせて読みたい

【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…

好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性

あわせて読みたい

【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…

30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。

あわせて読みたい

【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」

オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く

あわせて読みたい

【考察】世の中は理不尽だ。平凡な奴らがのさばる中で、”特別な私の美しい世界”を守る生き方:『オーダ…

自分以外は凡人、と考える主人公の少女はとてもイタい。しかし、世間の価値観と折り合わないなら、自分の美しい世界を守るために闘うしかない。中二病の少女が奮闘する『オーダーメイド殺人クラブ』をベースに、理解されない世界をどう生きるかについて考察する

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

どう生きるべきか・どうしたらいい【本・映画の感想】 | ルシルナ

どんな人生を歩みたいか、多くの人が考えながら生きていると思います。私は自分自身も穏やかに、そして周囲の人や社会にとっても何か貢献できたらいいなと、思っています。…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント