目次

はじめに

この記事で取り上げる映画

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

今どこで観れるのか?

こちらのサイトで観れるようです

この記事の3つの要点

- 自身の絵を盗まれた画家は、盗んだ泥棒の裁判を傍聴し、「あなたの絵を描かせてほしい」と申し出た

- アートに対する感性や、「常識的なもの」との向き合い方など様々な要因が重なり、2人は心が通じ合うほどの関係性になっていく

- 色んな要素から「ドキュメンタリーっぽくない」と思わせる作品であり、これが現実に起こったことだとはとても信じられない

私はずっと、彼らのように心の深いところで繋がれているような関係性に憧れてきた

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

ドキュメンタリー映画『画家と泥棒』は、「『自身の絵を盗んだ泥棒』と仲良くなった画家」の物語であり、あまりにも非日常すぎて驚かされてしまった

あまりにも奇妙なドキュメンタリー映画で、実に興味深かった。というか正直なところ、最後の最後まで「これはホントにドキュメンタリー映画なんだろうか?」と疑っていたぐらいの奇妙さである。「こんなことが実際に起こったのか」と、放心させられるぐらい異様で美しい関係性だった。

あわせて読みたい

【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…

「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る

自身の絵を盗んだ泥棒に惹かれてしまった画家

本作『画家と泥棒』の主要登場人物は2人。画家のバルボラ・キシルコワと泥棒のカール・ベルティルである。そして2人は、「バルボラが描いた絵をベルティルが盗んだ」という形で関係がスタートした。それだけで、本作の「奇妙さ」が伝わるのではないかと思う。

というわけでまずは、2人がどう出会い、どう関わっていくようになったのかという話から始めよう。

チェコ出身のバルボラは、「元彼によるDV被害」から逃れるために、ボーイフレンドと共にノルウェーへと移住してきた。そして、「リアリズム画家」と呼ばれていた彼女が移り住んで最初に描いた絵が「白鳥の歌」である。その絵が何か賞を受賞したため、その記念にしばらくの間、「クロエとエマ」という作品と共にギャラリーで展示されていた。そしてある日、その2作品を白昼堂々2人の男が持ち去ったのである。

あわせて読みたい

【実話】田舎暮らし失敗。映画『理想郷』が描く、めんどくさい人間関係が嫌がらせに発展した事件

実話を基にした映画『理想郷』は、「理想の田舎暮らし」が粉微塵に粉砕されていく過程を描く物語である。第一義的には当然、夫妻に嫌がらせを続ける兄弟が悪いのだが、しかしそのように捉えるだけでは何も変わらないだろう。双方の譲れない「価値観」が否応なしに正面衝突する状況で、一体何が「正解」となり得るだろうか?

その様子は防犯カメラに記録されており(その映像は本作中でも流れる)、2人はすぐに逮捕・起訴された。しかし、2人が盗んだ絵の行方はなんと今も分からないままである。そのためバルボラは、「絵は一体どこにあるのか」という興味から、犯人の1人であるベルティルの裁判を傍聴することにした。

当然カメラを持ち込めないのだと思うが、ノルウェーではどうも録音は可能なようだ。その時の音声記録が残っており、本作でも流された(その間、恐らくバルボラが描いたのだろう「裁判の様子を再現した絵」が映し出される)。その中で彼女は裁判官に、「彼と話してもいいかしら?」と断りを入れた上で(この辺りも、日本の裁判の仕組みとは違うなと思う)、被告人席にいるベルティルに次のように話しかけていたのである。

画家として聞くわね?

また会えるかしら?

あなたを描かせてほしい。

あわせて読みたい

【感想】高倍率のやばい藝大入試に挑む映画『ブルーピリオド』は「生きてる実感の無さ」をぶち壊す(監…

映画『ブルーピリオド』は、大学入試で最高倍率とも言われる200倍の試験に挑む高校生たちの物語。東京藝術大学絵画科という果てしない最難関に、高校2年生から突然挑戦すると決めた矢口八虎を中心に、「『好き』に囚われた者たち」の果てしない情熱と葛藤を描き出す。絵を描くシーンを吹き替えなしで行った役者の演技にも注目だ

ベルティルには75日間の刑の執行が言い渡された。そしてバルボラは本当に、刑期を終えたベルティルを自身のアトリエへと呼び、彼の絵を描くのである。このような形で始まった2人の関係性を追うドキュメンタリー映画というわけだ。

さて、本作は冒頭からしばらくの間、基本的にバルボラ視点で進んでいく。「バルボラがベルティルをどう見ているのか?」という描写が続くというわけだ。しかし中盤ぐらいから少しずつ、ベルティルの内心も組み込まれていく。そしてその中で彼は、初めて彼女のアトリエに呼ばれた時のことについて、「晒し者にしたいのか?」「どうせ仕返しするつもりだろう」みたいに思っていたことを明かしていたのである。

しかしバルボラには、そんな考えはまったくなかった。彼女は純粋にベルティルという人間に惹かれていたのである。

あわせて読みたい

【変態】映画『コンセント/同意』が描く50歳と14歳少女の”恋”は「キモっ!」では終われない

映画『コンセント/同意』は、50歳の著名小説家に恋をした14歳の少女が大人になってから出版した「告発本」をベースに作られた作品だ。もちろん実話を元にしており、その焦点はタイトルの通り「同意」にある。自ら望んで36歳年上の男性との恋に踏み出した少女は、いかにして「同意させられた」という状況に追い込まれたのか?

泥棒が画家の内心を語り、画家が泥棒を献身的に支える

さて、「本作において、バルボラについて詳しく語るのはベルティルである」という事実は、少し奇妙に思えるかもしれない。変わった出会い方をしているし、また、撮影期間が何年に及んでいるのかよく分からないが、言ってもそう長い関係性ではないはずだからだ。つまりこれはやはり、「バルボラがベルティルに対して心を開いている」という事実を示していると考えていいだろう。

また先述した通り、ベルティルにはボーイフレンド(オイスタイン)がいる。彼は、決して売れているとは言えないバルボラの創作活動を、金銭面でも精神面でも支えてくれる人物だ。しかしオイスタインは彼女を心配するあまり、バルボラとはどうも口論ばかりしているようである。少なくとも、作中でバルボラとオイスタインが一緒に映る場面では、言い争いをしていることが多かったように思う。オイスタインが心配してくれていることは当然理解しているだろうが、やはりあれこれ言われるのもしんどいのだろう。そういう事情もあり、ベルティルに内心を打ち明けているみたいな側面もあるのだと思う。

ベルティルが言うには、バルボラは「死に惹かれている」のだという。「名前のない墓石」を見つけた際は、それが1939年に亡くなったユダヤ人のものだと知って花を手向けたし、また、チェコの路上で人が倒れているのを見た10歳の時に初めて「死」に触れたらしく、「とても惹きつけられた」とバルボラは語っていたそうだ。

あわせて読みたい

【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…

「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ

さらに、「バルボラがDV男に殴られていた」という事実を観客が最初に知るのは、ベルティルの語りによってである。本作ではその後で、オイスタインがバルボラの元彼について詳しく話すのだが(これもまた実に奇妙な話であり、後で触れようと思う)、普通に考えて「バルボラがDV男から逃げるようにしてノルウェーにやってきた」みたいな話は、ベルティルが語るよりも早くナレーションなどで紹介されてもおかしくないだろう。ここにどんな意図があるのか(あるいはないのか)は分からないものの、このような構成も相まって、「バルボラがベルティルに心を許している」みたいな印象が強まっているんじゃないかと思う。

一方のバルボラは、「献身的」と言っていいぐらいベルティルに寄り添っていた。

ベルティルはそもそも薬物の中毒者だそうで、バルボラの絵の行方が分からないままなのもこの点に関係している。ベルティル曰く、絵を盗んだ日は「4日間寝ておらず、覚醒剤20gと薬剤100錠を摂取していて頭がラリっていた」のだそうだ。だから絵をどこに持っていったのか覚えていないというのである。この点に関してバルボラは、かなり親しい関係になってからも何度も尋ねているのだが、ベルティルの返答は変わらなかった。本当に覚えていないようだ。

そんなわけでベルティルは、恋人に無理やり薬物治療の施設に入れられそうになるのだが、それはどうしても嫌だったようで、施設に行く前に逃げ出してバルボラの元を訪ねたりしていた。さらに映画の後半では、もっと大変な状況に陥ったりもしていたのだ。そしてそんなしんどい状態にあるベルティルを、基本的にはまったく無関係なバルボラ(というか、彼女は「被害者」である)が支え続けるのである。

あわせて読みたい

【衝撃】卯月妙子『人間仮免中』、とんでもないコミックエッセイだわ。統合失調症との壮絶な闘いの日々

小学5年生から統合失調症を患い、社会の中でもがき苦しみながら生きる卯月妙子のコミックエッセイ『人間仮免中』はとんでもない衝撃作。周りにいる人とのぶっ飛んだ人間関係や、歩道橋から飛び降り自殺未遂を図り顔面がぐちゃぐちゃになって以降の壮絶な日々も赤裸々に描く

そんな2人の関係性はとにかく奇妙で、しかし言葉では表しにくい美しさもあり、だからこそ、そこから放たれる「何か」に強烈に惹きつけられてしまうのだと思う。

画家が描いた絵を見て涙する泥棒

そんな2人の関わりの中で個人的に一番印象に残っているのは、バルボラが採捕に描いたベルティルの絵を初めて彼に見せた時の反応だ。ベルティルはなんと、その絵を見て号泣したのである。そして恐らくだが、その涙には大きく2つの意味が込められていたのではないかと思う。これは、ベルティルが後にバルボラに宛てて書いた手紙からの推測である。

1つは、「アートに対するベルティルの感性」から来るもの。先述の通り、バルボラはベルティルを家に呼ぶようになったわけだが、バルボラがベルティルの自宅を訪れることもあった。そしてベルティルの部屋の壁にはぎっしりと絵画が飾られており、棚にはアート作品が並べられていたのである。元からアートに対する感性みたいなものを持ち合わせていたのだろうし、「ラリった頭で盗んだのがバルボラの絵だった」のもそんな理由からだったのかもしれない。そして「そんなアートに自分も関わることが出来た」みたいな嬉しさがその涙には込められていたのだと思う。

あわせて読みたい

【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…

映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた

そしてもう1つが、「『誰かに認めてもらえた』という嬉しさ」からくる涙である。

学生時代のベルティルは、勉強が出来る優等生だったそうだ。しかし、8歳の時に両親が離婚する。弟と妹は母親が連れていったため、ベルティルは父親と2人で暮らすことになったという。父親は仕事のためにほとんど家におらず寂しい子ども時代を過ごしたそうで、その経験が今もトラウマとして残っているそうだ。ベルティルの身体はタトゥーだらけなのだが、全部で7つ彫ったという「赤いバラ」は、そんな子ども時代のトラウマを象徴したものだと話していた。

そしてそういう環境だったことも関係しているのだろう、彼は結局落ちぶれてしまい、「周りの人を失望させてきた」「幸せになっていいなんて思えない」みたいな感覚を抱くようになる。やはり、根が真面目なのだろう。そしてそんな感覚から逃れたい気持ちが強くなり、薬物に手を出すようになってしまったのだそうだ。

バルボラの絵を盗んだ時、ベルティルはそのような状況にいた。そして、「その人の絵を盗んだ」などという奇妙すぎる形で関係が始まったバルボラが、自分の存在を奥底から認めてくれているような絵を描いてくれたのだ。その事実が、彼の心を打ち震わせたのだと思う。

あわせて読みたい

【葛藤】映画『きみの色』(山田尚子)は、感受性が強すぎる若者のリアルをバンドを通じて描き出す(主…

山田尚子監督作『きみの色』は、これといった起伏のないストーリー展開でありながら、「若い世代の繊細さに満ちた人間関係」をとてもリアルに描き出す雰囲気が素敵な作品。「悩み・葛藤を抱えている状態が日常である」という雰囲気をベースにしつつ、「音楽」を起点に偶然繋がった3人の緩やかな日々を描き出す物語に惹きつけられた

私は、意識的にアート作品を観に行くようにしているのだが、「アートを見て涙する」という感覚になったことがない。確かにベルティルはかなり特異な状況にいたわけだが、それでも、バルボラが描いた絵を見て涙を流す姿には「純真」という言葉が似合う気がした。さらに、涙を流しているのが「タトゥーだらけで薬物中毒の窃盗犯」であるというギャップも非常に大きいため、なんとも言えない気分にさせられたし、非常に興味深い存在だなと思う。

本作は、そんなあまりにも特異的な関係性を映し出すドキュメンタリー映画であり、その「奇妙さ」に強く惹きつけられてしまった。

泥棒以上に奇妙なのは、実は画家の方である

さて、ここまでの記述をシンプルに捉えれば、「奇妙なのはベルティルの方であり、そんなベルティルに焦点が当てられた作品」みたいに感じられるんじゃないだろうか。しかし実際には、本質的により奇妙なのはバルボラの方だと私は思う。もちろん、「法廷で自分の絵を盗んだ被告人に『また会えるかしら?』と問いかける」というだけでもその奇妙さは十分伝わるかもしれないが、そういうレベルではない「歪み」みたいなものが節々で感じられたのだ。

あわせて読みたい

【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…

映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?

そしてその最たるものが、先ほど少し触れた「DVの元彼との関係性」である。

この話が出てくるのは、バルボラとオイスタインが「カップルセラピー」を受けている時のことだ。そもそもバルボラは、この「カップルセラピー」をけちょんけちょんに貶していた。そう言っているということは、このセラピーはオイスタインの提案によるものなのだろう。バルボラは全然乗り気ではないようで、というか「話せば話すほど『自分がクソだ』と思えてきて嫌になる」とさえ言っていた。

さて、そのカップルセラピーの少し前のシーンで、オイスタインが「ベルティルのような人物と関わることはリスクだ」と諭そうとする場面が出てくる。いや、「諭そうとする」と書くと少し違うだろうか。ノルウェーなどの北欧の国には「人権への配慮が高い」という印象があるし、あるいはそもそもオイスタインがそういう性格なだけかもしれないが、彼は決してバルボラを真っ向から否定するような言い方はしない。しかしそれでも、「バルボラにはベルティルと関わってほしくない」とオイスタインが思っていることがはっきりと伝わるようなやり取りだった。

そして恐らくだが、オイスタインがそのように感じる理由の1つがバルボラの元彼の話と関係しているのだと思う。

あわせて読みたい

【真相?】映画『マミー』が描く和歌山毒物カレー事件・林眞須美の冤罪の可能性。超面白い!

世間を大騒ぎさせた「和歌山毒物カレー事件」の犯人とされた林眞須美死刑囚は無実かもしれない。映画『マミー』は、そんな可能性を示唆する作品だ。「目撃証言」と「ヒ素の鑑定」が詳細に検証し直され、さらに「保険金詐欺をやっていた」という夫の証言も相まって、証拠的にも感情的にも支持したくなるような驚きの仮説である

オイスタインはカップルセラピーの中で、「自分たちがどうしてチェコからノルウェーへと逃れてきたのか?」という話をする。観客はこの時点で既に、ベルティルの口から「バルボラが元彼から殴られていた」という話を聞いているわけだが、実はそんなレベルの話ではなかった。バルボラはなんと、元彼から殺されそうになったのである。

しかしその時点で既に、バルボラは元彼と別れオイスタインと付き合っていた。恐らく恋愛中から元彼の暴力を受けていたはずなので、私は当然「元彼がストーカーみたいになりバルボラを殺そうとした」のだと思っていたのだが、そうではなかった。バルボラはなんと、「絵を描く場所を元彼から提供してもらっていた」というのである。この事実はちょっと信じがたいものだった。もちろん、オイスタインも同じだろう。単に「元彼から場所を借りていた」というのではない。「暴力を振るう元彼から場所を借りていた」のだ。

この点についてオイスタインは、「子どもが道の真ん中で遊んでいるようなものだ」と指摘し、「大切な人がそんな危険なところにいたら心配して当然だ」と主張していた。実に真っ当な意見だと思う。そして、このオイスタインの主張に対するバルボラの返答がなかなか狂気的だった。彼女は、「私が子どもだったら、絵を描きたいかもね」と言っていたのだ。これはつまり、「『絵を描く』という自分にとって優先順位の高いことのためなら、多少の危険は許容するしかない」みたいな意味なのだと思う。その意見も分からないではないが、しかし問題は、「暴力を振るう元彼に場所を借りること」が「多少の危険」とは言えないことだろう。

あわせて読みたい

【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…

日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる

バルボラとオイスタインのやり取りを聞いていると、オイスタインは実に常識的な人物だと分かる。そしてだからこそ、ある種の狂気を内包したバルボラとは相容れない部分が浮き彫りになってしまうのだろう。一方で、ベルティルは色んな意味で常識外れの人物なので、バルボラを「常識」の枠組みに嵌め込んだりはしないし、だから「心が通じる」みたいな感覚にもなれるのだと思う。

ただだからといって、「バルボラがオイスタインから離れる」みたいな選択をすることはまずないだろう。正直なところ、バルボラがオイスタインに対してどういう感情を抱いているのか上手くは推し量れなかったのだが、はっきりと言えることは、「バルボラが創作活動を続けるためにはオイスタインの支援が必要不可欠である」ということだ。別に「バルボラがオイスタインを『金づる』だと思っている」などと言いたいわけではもちろんないのだが、そのような要素がまったく無関係だとは思えない。

「私が子どもだったら、絵を描きたいかもね」という発言からも分かる通り、バルボラにとっては何よりも「『絵を描く』ための環境が整うこと」が重要であるようだ。作中では確か、「1日も欠かさずに絵を描いている」と話していたように思う。もちろん、描いた絵を売って生計を立てられればそれが最善だろうが、現状ではそういう状況にはない。というか作中では、「督促状を開封するシーン」や「アトリエの家賃を滞納している事実を語る場面」などもあった。オイスタインの心情もよくは分からないものの、彼はバルボラを支える意思が強くあるようなので、とりあえず良い関係なのだと思う。しかしバルボラは、オイスタインの手には余るだろうなぁ。

あわせて読みたい

【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…

実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる

さて、本作はラスト、ちょっと思いもよらない展開になっていく。このような展開もまた、「ホントにドキュメンタリー映画なんだろうか?」と感じさせるポイントだった。こんなことが実際に起こる得るものだろうか。信じがたい気持ちもあるのだが、ドキュメンタリーだというのだからそう受け取るしかない。本作は、始まりも奇妙ならその後の展開も奇妙なわけで、まさに「事実は小説よりも奇なり」と言った感じだなと思う。

本作『画家と泥棒』のその他感想

この記事の中で私は、「本作はドキュメンタリー映画だとは思えない」みたいなことを何度か書いたが、その理由の1つに「刑務所にいるベルティルを撮影している」という事実も挙げられる。食事をしている様子や、中庭らしき場所を歩いている姿を、すべて刑務所内部から撮影していた。さらに、ベルティル以外の囚人にも一切モザイクが掛かっていなかったのだ。個人的には「そんなことあるだろうか?」と感じてしまった。

しかしそもそもだが、ノルウェーの刑務所は雰囲気からして日本のものとはまるで違う。「日本のちょっと狭い単身者向けアパート」みたいな部屋なのだ。かなり快適そうだし、また、監視付きではあるが外部と電話のやり取りも可能らしい。そういう刑務所であれば、撮影許可も特に問題なく出るのかもしれない。しかし、日本の感覚ではまずあり得ないことだと思うので、ちょっとびっくりしてしまった。

あわせて読みたい

【対話】刑務所内を撮影した衝撃の映画。「罰則」ではなく「更生」を目指す環境から罪と罰を学ぶ:映画…

2008年に開設された新たな刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」で行われる「TC」というプログラム。「罰則」ではなく「対話」によって「加害者であることを受け入れる」過程を、刑務所内にカメラを入れて撮影した『プリズン・サークル』で知る。

また、ドキュメンタリー映画の場合、「対象者がカメラに向けて何か話す」みたいな場面があってもおかしくない。「情熱大陸」なんかでよくある映像だ。しかし本作は、そういう「カメラ目線の映像が一切無い構成」であり、そのこともフィクション感を高めていたと言えるかもしれない。

あと最後にどうでもいいことを1つ。本作では、「バルボラはずっと英語で喋っていたな」と感じた。内容までちゃんと聞き取れるわけではないが、英語かどうかは分かる。そしてバルボラは、チェコからの移住者だからだろうか、ノルウェー国内でもずっと英語で喋っていたと思う。一方ベルティルは、バルボラとは英語で話していたと思うが、別の場面では聞いたことのない言語(恐らくノルウェー語だろう)のこともあった。日本人として生きていると、2言語を当たり前に切り替えるみたいな感覚はよく分からないので、どんな感じなのだろうといつも思っている。

というわけで、かなり奇妙な状況を奇妙な形で切り取っていく、実に興味深い作品だった。

あわせて読みたい

【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー

北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

この記事を書いている時点の私は、あまりドキュメンタリー映画を観れていない。それは「映画館で上映してはいるが、私が観ていないだけ」なのではなく、「ドキュメンタリー映画があまり公開されていない」というのが私の実感だ。私の勝手な憶測だが、「本来であれば数年前に撮影したドキュメンタリーがそろそろ公開されるはずだが、コロナ禍でドキュメンタリー映画の撮影が出来なかったのではないか」と思っている。

そんなわけで本作は、そんな「ドキュメンタリー映画があまり公開されていない状況」において、私が久々に出会った「かなり興味深い作品」となった。こういう奇妙な世界を知れるからドキュメンタリー映画は面白いなと思うし、これからも様々な「狂気」に触れたいと思っている。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…

私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【虚構】映画『シアトリカル』が追う唐十郎と劇団唐組の狂気。芝居に生きる者たちの”リアル”とは?

映画『シアトリカル』は、異端児・唐十郎と、彼が主宰する「劇団唐組」に密着するドキュメンタリー映画である。「普段から唐十郎を演じている」らしい唐十郎は、「ややこしさ」と「分かりやすさ」をないまぜにした実に奇妙な存在だった。「演劇」や「演じること」に己を捧げた「狂気を孕む者たち」の生き様が切り取られた作品だ

あわせて読みたい

【信念】アフガニスタンに中村哲あり。映画『荒野に希望の灯をともす』が描く規格外の功績、生き方

映画『荒野に希望の灯をともす』は、アフガニスタンの支援に生涯を捧げ、個人で実現するなど不可能だと思われた用水路建設によって砂漠を緑地化してしまった中村哲を追うドキュメンタリー映画だ。2019年に凶弾に倒れるまで最前線で人々を先導し続けてきたその圧倒的な存在感に、「彼なき世界で何をすべきか」と考えさせられる

あわせて読みたい

【ネタバレ】フィンランド映画『ハッチング』が描くのは、抑え込んだ悪が「私の怪物」として生誕する狂気

映画『ハッチング―孵化―』は、「卵から孵った怪物を少女が育てる」という狂気的な物語なのだが、本作全体を『ジキルとハイド』的に捉えると筋の通った解釈をしやすくなる。自分の内側に溜まり続ける「悪」を表に出せずにいる主人公ティンヤの葛藤を起点に始まる物語であり、理想を追い求める母親の執念が打ち砕かれる物語でもある

あわせて読みたい

【日々】映画『なみのおと』は、東日本大震災を語る人々の対話を”あり得ない”アングルから撮る(監督:…

映画『なみのおと』は、「東日本大震災の被災者が当時を振り返って対話をする」という内容そのものももちろん興味深いのだが、カメラをどう配置しているのかが分からない、ドキュメンタリー映画としては”あり得ない”映像であることにも驚かされた。また、悲惨な経験を軽妙に語る者たちの雰囲気も印象的な作品である

あわせて読みたい

【人生】映画『雪子 a.k.a.』は、言葉は出ないが嘘もないラップ好きの小学校教師の悩みや葛藤を描き出す

「小学校教師」と「ラップ」というなかなか異色の組み合わせの映画『雪子 a.k.a.』は、「ここが凄く良かった」と言えるようなはっきりしたポイントはないのに、ちょっと泣いてしまうぐらい良い映画だった。「口下手だけど嘘はない」という主人公・雪子の日常的な葛藤には、多くの人が共感させられるのではないかと思う

あわせて読みたい

【包容】映画『違国日記』を観て思う。「他者との接し方」が皆こうだったらもっと平和なはずだって(主…

映画『違国日記』は、人見知りの小説家・高代槙生が両親を亡くした姪・朝を引き取り一緒に暮らすところから始まる物語で、槙生と朝を中心とした様々な人間関係が絶妙に描かれている作品でした。人付き合いが苦手ながら、15歳という繊細な存在を壊さないように、でも腫れ物みたいには扱わないように慎重になる槙生のスタンスが素敵です

あわせて読みたい

【狂気】瀧内公美の一人語りのみで展開される映画『奇麗な、悪』の衝撃。凄まじいものを見た(監督:奥…

映画『奇麗な、悪』は、女優・瀧内公美が78分間一人語りするだけの作品で、彼女が放つ雰囲気・存在感に圧倒させられてしまった。誰もいない廃院で、目の前に医師がいるかのように話し続ける主人公の「狂気」が凄まじい。スクリーンの向こう側の出来事なのに、客席で何故か息苦しさを感じたほどの圧巻の演技に打ちのめされた

あわせて読みたい

【アート】映画『ヒプノシス』は、レコードジャケットの天才創作集団の繁栄と衰退を掘り起こす

映画『ヒプノシス』は、レコードのジャケットデザインで一世を風靡した天才集団「ヒプノシス」の栄枯盛衰を描き出すドキュメンタリー映画である。ストームとポーの2人が中心となって作り上げた凄まじいクリエイティブはそのまま、レコードジャケットの歴史と言っていいほどだ。ぶっ飛んだ才能とその生き方を知れる映画である

あわせて読みたい

【異常】オンラインゲーム『DayZ』内でドキュメンタリー映画を撮るという狂気的な実験が映す人間模様:…

映画『ニッツ・アイランド』は、「『DayZ(デイジー)』というサバイバル・ゲーム内で撮られたドキュメンタリー映画」という斬新すぎる作品だ。「生き物を殺さない集団」「人殺しを楽しんで行う集団」など、ゲーム内の様々なプレイヤーから話を聞きつつ、「ゲーム内の世界は『リアル』なのか?」という問いにも焦点が当てられる

あわせて読みたい

金沢&富山のアート旅!「21世紀美術館」だけじゃない激アツなおすすめ美術館巡りをご提案

金沢・富山を巡るアート旅に出かけてきました!メインの目的は「21世紀美術館」でしたが、それ以上に「ASTER Curator Museum」「LIP BAR」「KAMU kanazawa」などがとにかく素晴らしかったです。アートや美術のことはド素人ですが、超個人的主観で「金沢・富山で触れられるアートの良さ」について書いた旅行記となります

あわせて読みたい

【天才】映画『箱男』はやはり、安部公房がSNSの無い時代に見通した「匿名性」への洞察が驚異的(監督:…

映画『箱男』は、安部公房本人から映画化権を託されるも一度は企画が頓挫、しかしその後27年の月日を経て完成させた石井岳龍の執念が宿る作品だ。SNSなど無かった時代に生み出された「匿名性」に関する洞察と、「本物とは何か?」という深淵な問いが折り重なるようにして進む物語で、その魅惑的な雰囲気に観客は幻惑される

あわせて読みたい

【煌めき】映画『HAPPYEND』が描く、”監視への嫌悪”と”地震への恐怖”の中で躍動する若者の刹那(監督:…

映画『HAPPYEND』は、「監視システム」と「地震」という「外的な制約条件」を設定し、その窮屈な世界の中で屈せずに躍動しようとする若者たちをリアルに描き出す物語である。特に、幼稚園からの仲であるコウとユウタの関係性が絶妙で、演技未経験だという2人の存在感と映像の雰囲気が相まって、実に素敵に感じられた

あわせて読みたい

【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理

たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける

あわせて読みたい

【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…

「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている

あわせて読みたい

【狂気】「こんな作品を作ろうと考えて実際世に出した川上さわ、ヤベェな」って感じた映画『地獄のSE』…

私が観た時はポレポレ東中野のみで公開されていた映画『地獄のSE』は、最初から最後までイカれ狂ったゲロヤバな作品だった。久しぶりに出会ったな、こんな狂気的な映画。面白かったけど!「こんなヤバい作品を、多くの人の協力を得て作り公開した監督」に対する興味を強く抱かされた作品で、とにかく「凄いモノを観たな」という感じだった

あわせて読みたい

【孤独】映画『ナミビアの砂漠』は、自由だが居場所がない主人公を演じる河合優実の存在感が圧倒的(監…

映画『ナミビアの砂漠』は、とにかく「河合優実が凄まじい」のひと言に尽きる作品だ。彼女が演じたカナという主人公の「捉えどころの無さ」は絶妙で、一見すると凄まじく「自由」に羽ばたいている感じなのに、実際には全然「自由」には見えないというバランスが見事だった。特段の物語はないのに、137分間惹きつけられてしまうだろう

あわせて読みたい

【変態】映画『コンセント/同意』が描く50歳と14歳少女の”恋”は「キモっ!」では終われない

映画『コンセント/同意』は、50歳の著名小説家に恋をした14歳の少女が大人になってから出版した「告発本」をベースに作られた作品だ。もちろん実話を元にしており、その焦点はタイトルの通り「同意」にある。自ら望んで36歳年上の男性との恋に踏み出した少女は、いかにして「同意させられた」という状況に追い込まれたのか?

あわせて読みたい

【あらすじ】有村架純が保護司を演じた映画『前科者』が抉る、罪を犯した者を待つ「更生」という現実

映画『前科者』は、仮釈放中の元受刑者の更生を手助けするボランティアである「保護司」を中心に据えることで、「元犯罪者をどう受け入れるべきか」「保護司としての葛藤」などを絶妙に描き出す作品。個別の事件への処罰感情はともかく、「社会全体としていかに犯罪を減らしていくか」という観点を忘れるべきではないと私は思っている

あわせて読みたい

【感想】映画『夜明けのすべて』は、「ままならなさ」を抱えて生きるすべての人に優しく寄り添う(監督…

映画『夜明けのすべて』は、「PMS」や「パニック障害」を通じて、「自分のものなのに、心・身体が思い通りにならない」という「ままならなさ」を描き出していく。決して他人事ではないし、「私たちもいつそのような状況に置かれるか分からない」という気持ちで観るのがいいでしょう。物語の起伏がないのに惹きつけられる素敵な作品です

あわせて読みたい

【狂気】押見修造デザインの「ちーちゃん」(映画『毒娘』)は「『正しさ』によって歪む何か」の象徴だ…

映画『毒娘』は、押見修造デザインの「ちーちゃん」の存在感が圧倒的であることは確かなのだが、しかし観ていくと、「決して『ちーちゃん』がメインなわけではない」ということに気づくだろう。本作は、全体として「『正しさ』によって歪む何か」を描き出そうとする物語であり、私たちが生きる社会のリアルを抉り出す作品である

あわせて読みたい

【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…

映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった

あわせて読みたい

【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ

映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています

あわせて読みたい

【幻惑】映画『フォロウィング』の衝撃。初監督作から天才だよ、クリストファー・ノーラン

クリストファー・ノーランのデビュー作であり、多数の賞を受賞し世界に衝撃を与えた映画『フォロウィング』には、私も驚かされてしまった。冒頭からしばらくの間「何が描かれているのかさっぱり理解できない」という状態だったのに、ある瞬間一気に視界が晴れたように状況が理解できたのだ。脚本の力がとにかく圧倒的だった

あわせて読みたい

【衝撃】広末涼子映画デビュー作『20世紀ノスタルジア』は、「広末が異常にカワイイ」だけじゃない作品

広末涼子の映画デビュー・初主演作として知られる『20世紀ノスタルジア』は、まず何よりも「広末涼子の可愛さ」に圧倒される作品だ。しかし、決してそれだけではない。初めは「奇妙な設定」ぐらいにしか思っていなかった「宇宙人に憑依されている」という要素が、物語全体を実に上手くまとめている映画だと感じた

あわせて読みたい

【映画】ウォン・カーウァイ4Kレストア版の衝撃!『恋する惑星』『天使の涙』は特にオススメ!

『恋する惑星』『天使の涙』で一躍その名を世界に知らしめた巨匠ウォン・カーウァイ作品の4Kレストア版5作品を劇場で一気見した。そして、監督の存在さえまったく知らずに観た『恋する惑星』に圧倒され、『天使の涙』に惹きつけられ、その世界観に驚かされたのである。1990年代の映画だが、現在でも通用する凄まじい魅力を放つ作品だ

あわせて読みたい

【奇妙】映画『鯨の骨』は、主演のあのちゃんが絶妙な存在感を醸し出す、斬新な設定の「推し活」物語

映画『鯨の骨』は、主演を務めたあのちゃんの存在感がとても魅力的な作品でした。「AR動画のカリスマ的存在」である主人公を演じたあのちゃんは、役の設定が絶妙だったこともありますが、演技がとても上手く見え、また作品全体の、「『推し活』をある意味で振り切って描き出す感じ」もとても皮肉的で良かったです

あわせて読みたい

【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する

映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である

あわせて読みたい

【実話】英国王室衝撃!映画『ロスト・キング』が描く、一般人がリチャード3世の遺骨を発見した話(主演…

500年前に亡くなった王・リチャード3世の遺骨を、一介の会社員女性が発見した。映画『ロスト・キング』は、そんな実話を基にした凄まじい物語である。「リチャード3世の悪評を覆したい!」という動機だけで遺骨探しに邁進する「最強の推し活」は、最終的に英国王室までをも動かした!

あわせて読みたい

【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…

映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う

あわせて読みたい

【絶望】人生どん底から生き方を変える。映画『シスター 夏のわかれ道』が描く中国人女性の葛藤と諦念

両親の死をきっかけに、「見知らぬ弟」を引き取らなければならなくなった女性を描く映画『シスター 夏のわかれ道』は、中国の特異な状況を背景にしつつ、誰もが抱き得る普遍的な葛藤が切り取られていく。現状を打破するために北京の大学院を目指す主人公は、一体どんな決断を下すのか。

あわせて読みたい

【未知】コーダに密着した映画『私だけ聴こえる』は、ろう者と聴者の狭間で居場所がない苦悩を映し出す

あなたは「コーダ」と呼ばれる存在を知っているだろうか?「耳の聴こえない親を持つ、耳が聴こえる子ども」のことであり、映画『私だけ聴こえる』は、まさにそんなコーダが置かれた状況を描くドキュメンタリー映画だ。自身は障害者ではないのに大変な苦労を強いられている現状が理解できる作品

あわせて読みたい

【不穏】大友克洋の漫画『童夢』をモデルにした映画『イノセンツ』は、「無邪気な残酷さ」が恐ろしい

映画『イノセンツ』は、何がどう展開するのかまるで分からないまま進んでいく実に奇妙な物語だった。非現実的な設定で描かれるのだが、そのことによって子どもたちの「無邪気な残酷さ」が一層リアルに浮き彫りにされる物語であり、「意図的に大人が排除された構成」もその一助となっている

あわせて読みたい

【希望】誰も傷つけたくない。でも辛い。逃げたい。絶望しかない。それでも生きていく勇気がほしい時に…

2006年発売、2021年文庫化の『私を見て、ぎゅっと愛して』は、ブログ本のクオリティとは思えない凄まじい言語化力で、1人の女性の内面の葛藤を抉り、読者をグサグサと突き刺す。信じがたい展開が連続する苦しい状況の中で、著者は大事なものを見失わず手放さずに、勇敢に前へ進んでいく

あわせて読みたい

【家族】ゲイの男性が、拘置所を出所した20歳の男性と養子縁組し親子関係になるドキュメンタリー:映画…

「ゲイの男性が、拘置所から出所した20歳の男性と養子縁組し、親子関係になる」という現実を起点にしたドキュメンタリー映画『二十歳の息子』は、奇妙だが実に興味深い作品だ。しばらく何が描かれているのか分からない展開や、「ゲイであること」に焦点が当たらない構成など、随所で「不協和音」が鳴り響く1作

あわせて読みたい

【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ

ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作

あわせて読みたい

【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と

黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』を観てくれ!現代の人間関係の教科書的作品を考…

映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』は、私にグサグサ突き刺さるとても素晴らしい映画だった。「ぬいぐるみに話しかける」という活動内容の大学サークルを舞台にした物語であり、「マイノリティ的マインド」を持つ人たちの辛さや葛藤を、「マジョリティ視点」を絶妙に織り交ぜて描き出す傑作について考察する

あわせて読みたい

【違和感】映画『コントラ』は、「よく分かんない」が「よく分かんないけど面白い」に変わる不思議な作品

ほぼ内容を知らないまま観に行った映画『コントラ』は、最後の最後まで結局何も理解できなかったが、それでもとても面白い作品だった。「後ろ向きに歩く男」が放つ違和感を主人公・ソラの存在感が中和させており、奇妙なのに可能な限り「日常感」を失わせずに展開させる構成が見事だと思う

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く

「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品

あわせて読みたい

【感想】映画『朝が来る』が描く、「我が子を返して欲しい気持ち」を消せない特別養子縁組のリアル

「特別養子縁組」を軸に人々の葛藤を描く映画『朝が来る』は、決して「特別養子縁組」の話ではない。「『起こるだろうが、起こるはずがない』と思っていた状況」に直面せざるを得ない人々が、「すべての選択肢が不正解」という中でどんな決断を下すのかが問われる、非常に示唆に富む作品だ

あわせて読みたい

【感想】のん主演映画『私をくいとめて』から考える、「誰かと一緒にいられれば孤独じゃないのか」問題

のん(能年玲奈)が「おひとり様ライフ」を満喫する主人公を演じる映画『私をくいとめて』を観て、「孤独」について考えさせられた。「誰かと関わっていられれば孤独じゃない」という考えに私は賛同できないし、むしろ誰かと一緒にいる時の方がより強く孤独を感じることさえある

あわせて読みたい

【考察】ヨネダコウ『囀る鳥は羽ばたかない』は、BLの枠組みの中で「歪んだ人間」をリアルに描き出す

2巻までしか読んでいないが、ヨネダコウのマンガ『囀る鳥は羽ばたかない』は、「ヤクザ」「BL」という使い古されたフォーマットを使って、異次元の物語を紡ぎ出す作品だ。BLだが、BLという外枠を脇役にしてしまう矢代という歪んだ男の存在感が凄まじい。

あわせて読みたい

【感想】映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)の稲垣吾郎の役に超共感。「好きとは何か」が分からない人へ

映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)は、稲垣吾郎演じる主人公・市川茂巳が素晴らしかった。一般的には、彼の葛藤はまったく共感されないし、私もそのことは理解している。ただ私は、とにかく市川茂巳にもの凄く共感してしまった。「誰かを好きになること」に迷うすべての人に観てほしい

あわせて読みたい

【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ

江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品

あわせて読みたい

【魅惑】バーバラ・ローデン監督・脚本・主演の映画『WANDA』の、70年代の作品とは思えない今感

映画館で観た予告が気になって、それ以外の情報を知らずに観に行った映画『WANDA』なんと70年代の映画だと知って驚かされた。まったく「古さ」を感じなかったからだ。主演だけでなく、監督・脚本も務めたバーバラ・ローデンが遺した、死後評価が高まった歴史的一作

あわせて読みたい

【感想】是枝裕和映画『ベイビー・ブローカー』は、「赤ちゃんポスト」を起点に「正義とは何か」を描く

韓国に多数存在するという「赤ちゃんポスト」を題材にした是枝裕和監督映画『ベイビー・ブローカー』は、「正義とは何か」を問いかける。「中絶はOKで、捨てるのはNG」という判断は不合理だし、「最も弱い関係者が救われる」ことが「正義」だと私は思う

あわせて読みたい

【純愛】映画『ぼくのエリ』の衝撃。「生き延びるために必要なもの」を貪欲に求める狂気と悲哀、そして恋

名作と名高い映画『ぼくのエリ』は、「生き延びるために必要なもの」が「他者を滅ぼしてしまうこと」であるという絶望を抱えながら、それでも生きることを選ぶ者たちの葛藤が描かれる。「純愛」と呼んでいいのか悩んでしまう2人の関係性と、予想もつかない展開に、感動させられる

あわせて読みたい

【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語

観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」

あわせて読みたい

【選択】特異な疑似家族を描く韓国映画『声もなく』の、「家族とは?」の本質を考えさせる深淵さ

喋れない男が、誘拐した女の子をしばらく匿い、疑似家族のような関係を築く韓国映画『声もなく』は、「映画の中で描かれていない部分」が最も印象に残る作品だ。「誘拐犯」と「被害者」のあり得ない関係性に、不自然さをまったく抱かせない設定・展開の妙が見事な映画

あわせて読みたい

【感涙】映画『彼女が好きなものは』の衝撃。偏見・無関心・他人事の世界から”脱する勇気”をどう持つか

涙腺がぶっ壊れたのかと思ったほど泣かされた映画『彼女が好きなものは』について、作品の核となる「ある事実」に一切触れずに書いた「ネタバレなし」の感想です。「ただし摩擦はゼロとする」の世界で息苦しさを感じているすべての人に届く「普遍性」を体感してください

あわせて読みたい

【愛】ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の“衝撃の出世作”である映画『灼熱の魂』の凄さ。何も語りたくない

映画館で流れた予告映像だけで観ることを決め、他になんの情報も知らないまま鑑賞した映画『灼熱の魂』は、とんでもない映画だった。『DUNE/デューン 砂の惑星』『ブレードランナー 2049』など有名作を監督してきたドゥニ・ヴィルヌーヴの衝撃の出世作については、何も語りたくない

あわせて読みたい

【衝撃】卯月妙子『人間仮免中』、とんでもないコミックエッセイだわ。統合失調症との壮絶な闘いの日々

小学5年生から統合失調症を患い、社会の中でもがき苦しみながら生きる卯月妙子のコミックエッセイ『人間仮免中』はとんでもない衝撃作。周りにいる人とのぶっ飛んだ人間関係や、歩道橋から飛び降り自殺未遂を図り顔面がぐちゃぐちゃになって以降の壮絶な日々も赤裸々に描く

あわせて読みたい

【母娘】よしながふみ『愛すべき娘たち』で描かれる「女であることの呪い」に男の私には圧倒されるばかりだ

「女であること」は、「男であること」と比べて遥かに「窮屈さ」に満ちている。母として、娘として、妻として、働く者として、彼女たちは社会の中で常に闘いを強いられてきた。よしながふみ『愛すべき娘たち』は、そんな女性の「ややこしさ」を繊細に描き出すコミック

あわせて読みたい

【抵抗】西加奈子のおすすめ小説『円卓』。「当たり前」と折り合いをつけられない生きづらさに超共感

小学3年生のこっこは、「孤独」と「人と違うこと」を愛するちょっと変わった女の子。三つ子の美人な姉を「平凡」と呼んで馬鹿にし、「眼帯」や「クラス会の途中、不整脈で倒れること」に憧れる。西加奈子『円卓』は、そんなこっこの振る舞いを通して「当たり前」について考えさせる

あわせて読みたい

【狂気】日本一将棋に金を使った将棋ファン・団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描く…

SM小説の大家として一時代を築きつつ、将棋に金を注ぎ込みすぎて2億円の借金を抱えた団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描くノンフィクション『赦す人』。虚実が判然としない、嘘だろうと感じてしまうトンデモエピソード満載の異端児が辿った凄まじい生涯

あわせて読みたい

【喪失】家族とうまくいかない人、そして、家族に幻想を抱いてしまう人。家族ってなんてめんどくさいの…

「福島中央テレビ開局50周年記念作品」である映画『浜の朝日の嘘つきどもと』は、福島県に実在した映画館「朝日座」を舞台に、住民が抱く「希望(幻想)」が描かれる。震災・コロナによってありとあらゆるものが失われていく世の中で、私たちはどう生きるべきか

あわせて読みたい

【感想】映画『竜とそばかすの姫』が描く「あまりに批判が容易な世界」と「誰かを助けることの難しさ」

SNSの登場によって「批判が容易な社会」になったことで、批判を恐れてポジティブな言葉を口にしにくくなってしまった。そんな世の中で私は、「理想論だ」と言われても「誰かを助けたい」と発信する側の人間でいたいと、『竜とそばかすの姫』を観て改めて感じさせられた

あわせて読みたい

【考察】『うみべの女の子』が伝えたいことを全力で解説。「関係性の名前」を手放し、”裸”で対峙する勇敢さ

ともすれば「エロ本」としか思えない浅野いにおの原作マンガを、その空気感も含めて忠実に映像化した映画『うみべの女の子』。本作が一体何を伝えたかったのかを、必死に考察し全力で解説する。中学生がセックスから関係性をスタートさせることで、友達でも恋人でもない「名前の付かない関係性」となり、行き止まってしまう感じがリアル

あわせて読みたい

【日常】「何もかも虚しい」という心のスキマを「異性」や「お金」で安易に埋めてしまうのは危険だ:映…

「どこにでもいる普通の女性」が「横領」に手を染める映画『紙の月』は、「日常の積み重ねが非日常に接続している」ことを否応なしに実感させる。「主人公の女性は自分とは違う」と考えたい観客の「祈り」は通じない。「梅澤梨花の物語」は「私たちの物語」でもあるのだ

あわせて読みたい

【生きる】しんどい人生を宿命付けられた子どもはどう生きるべき?格差社会・いじめ・恋愛を詰め込んだ…

厳しい受験戦争、壮絶な格差社会、残忍ないじめ……中国の社会問題をこれでもかと詰め込み、重苦しさもありながら「ボーイ・ミーツ・ガール」の爽やかさも融合されている映画『少年の君』。辛い境遇の中で、「すべてが最悪な選択肢」と向き合う少年少女の姿に心打たれる

あわせて読みたい

【驚愕】あるジャーナリストの衝撃の実話を描く映画『凶悪』。「死刑囚の告発」から「正義」を考える物語

獄中の死刑囚が警察に明かしていない事件を雑誌記者に告発し、「先生」と呼ばれる人物を追い詰めた実際の出来事を描くノンフィクションを原作にして、「ジャーナリズムとは?」「家族とは?」を問う映画『凶悪』は、原作とセットでとにかく凄まじい作品だ

あわせて読みたい

【世界観】映画『夜は短し歩けよ乙女』の”黒髪の乙女”は素敵だなぁ。ニヤニヤが止まらない素晴らしいアニメ

森見登美彦の原作も大好きな映画『夜は短し歩けよ乙女』は、「リアル」と「ファンタジー」の境界を絶妙に漂う世界観がとても好き。「黒髪の乙女」は、こんな人がいたら好きになっちゃうよなぁ、と感じる存在です。ずっとニヤニヤしながら観ていた、とても大好きな映画

あわせて読みたい

【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…

Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた

あわせて読みたい

【家族】映画『そして父になる』が問う「子どもの親である」、そして「親の子どもである」の意味とは?

「血の繋がり」だけが家族なのか?「将来の幸せ」を与えることが子育てなのか?実際に起こった「赤ちゃんの取り違え事件」に着想を得て、苦悩する家族を是枝裕和が描く映画『そして父になる』から、「家族とは何か?」「子育てや幸せとどう向き合うべきか?」を考える

あわせて読みたい

【正義】「正しさとは何か」を考えさせる映画『スリー・ビルボード』は、正しさの対立を絶妙に描く

「正しい」と主張するためには「正しさの基準」が必要だが、それでも「規制されていないことなら何でもしていいのか」は問題になる。3枚の立て看板というアナログなツールを使って現代のネット社会の現実をあぶり出す映画『スリー・ビルボード』から、「『正しさ』の難しさ」を考える

あわせて読みたい

【想像力】「知らなかったから仕方ない」で済ませていいのか?第二の「光州事件」は今もどこかで起きて…

「心地いい情報」だけに浸り、「知るべきことを知らなくても恥ずかしくない世の中」を生きてしまっている私たちは、世界で何が起こっているのかあまりに知らない。「光州事件」を描く映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』から、世界の見方を考える

あわせて読みたい

【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える

どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える

あわせて読みたい

【矛盾】死刑囚を「教誨師」視点で描く映画。理解が及ばない”死刑という現実”が突きつけられる

先進国では数少なくなった「死刑存置国」である日本。社会が人間の命を奪うことを許容する制度は、果たして矛盾なく存在し得るのだろうか?死刑確定囚と対話する教誨師を主人公に、死刑制度の実状をあぶり出す映画『教誨師』から、死刑という現実を理解する

あわせて読みたい

【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る

「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生

あわせて読みたい

【再生】ヤクザの現実を切り取る映画『ヤクザと家族』から、我々が生きる社会の”今”を知る

「ヤクザ」を排除するだけでは「アンダーグラウンドの世界」は無くならないし、恐らく状況はより悪化しただけのはずだ。映画『ヤクザと家族』から、「悪は徹底的に叩きのめす」「悪じゃなければ何をしてもいい」という社会の風潮について考える。

あわせて読みたい

【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?

一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える

あわせて読みたい

【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…

「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する

あわせて読みたい

【改心】人生のリセットは困難だが不可能ではない。過去をやり直す強い意思をいかにして持つか:映画『S…

私は、「自分の正しさを疑わない人」が嫌いだ。そして、「正しさを他人に押し付ける人」が嫌いだ。「変わりたいと望む者の足を引っ張る人」が嫌いだ。全身刺青だらけのレイシストが人生をやり直す、実話を元にした映画『SKIN/スキン』から、再生について考える

あわせて読みたい

【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…

「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える

あわせて読みたい

【感想】「献身」こそがしんどくてつらい。映画『劇場』(又吉直樹原作)が抉る「信頼されること」の甘…

自信が持てない時、たった1人でも自分を肯定してくれる人がいてくれるだけで前に進めることがある。しかしその一方で、揺るぎない信頼に追い詰められてしまうこともある。映画『劇場』から、信じてくれる人に辛く当たってしまう歪んだ心の動きを知る

あわせて読みたい

【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える

どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る

あわせて読みたい

【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…

世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ

あわせて読みたい

【実話】人質はなぜ犯人に好意を抱くか?「ストックホルム症候群」の由来である銀行強盗を描く映画:『…

「強盗や立てこもり事件などにおいて、人質が犯人に好意・共感を抱いてしまう状態」を「ストックホルム症候群」と呼ぶのだが、実はそう名付けられる由来となった実際の事件が存在する。実話を基にした映画『ストックホルムケース』から、犯人に協力してしまう人間の不可思議な心理について知る

あわせて読みたい

【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…

「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える

あわせて読みたい

【素顔】「ヨコハマメリー史」から「伊勢佐木町史」を知れる映画。謎の女性が町の歴史に刻んだものとは…

横浜で長らく目撃されていた白塗りの女性は、ある時から姿を消した。彼女の存在を欠いた伊勢佐木町という街は、大きく変わってしまったと語る者もいる。映画『ヨコハマメリー』から、ある種のアイコンとして存在した女性の生き様や彼女と関わった者たちの歴史、そして彼女の”素顔”を知る

あわせて読みたい

【挑戦】自閉症のイメージを変えるおすすめ本。知的障害と”思い込む”専門家に挑む母子の闘い:『自閉症…

専門家の思い込みを覆し、自閉症のイメージを激変させた少年・イド。知的障害だと思われていた少年は、母親を通じコミュニケーションが取れるようになり、その知性を証明した。『自閉症の僕が「ありがとう」を言えるまで』が突きつける驚きの真実

あわせて読みたい

【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…

好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性

あわせて読みたい

【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…

30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。

あわせて読みたい

【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」

オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く

あわせて読みたい

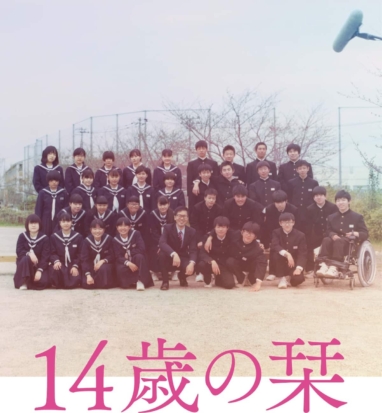

【現代】これが今の若者の特徴?衝撃のドキュメンタリー映画『14歳の栞』から中学生の今を知る

埼玉県春日部市に実在する中学校の2年6組の生徒35人。14歳の彼らに50日間密着した『14歳の栞』が凄かった。カメラが存在しないかのように自然に振る舞い、内心をさらけ出す彼らの姿から、「中学生の今」を知る

あわせて読みたい

【考察】世の中は理不尽だ。平凡な奴らがのさばる中で、”特別な私の美しい世界”を守る生き方:『オーダ…

自分以外は凡人、と考える主人公の少女はとてもイタい。しかし、世間の価値観と折り合わないなら、自分の美しい世界を守るために闘うしかない。中二病の少女が奮闘する『オーダーメイド殺人クラブ』をベースに、理解されない世界をどう生きるかについて考察する

あわせて読みたい

【覚悟】人生しんどい。その場の”空気”から敢えて外れる3人の中学生の処世術から生き方を学ぶ:『私を知…

空気を読んで摩擦を減らす方が、集団の中では大体穏やかにいられます。この記事では、様々な理由からそんな選択をしない/できない、『私を知らないで』に登場する中学生の生き方から、厳しい現実といかにして向き合うかというスタンスを学びます

あわせて読みたい

【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…

誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます

あわせて読みたい

【あらすじ】家族ってめんどくさい……。それでも、あとから後悔せずに生きるために、今どう生きるか:小…

人が死んでも「悲しい」と感じられない男に共感できるか?(私はメチャクチャ共感してしまう) 西川美和の『永い言い訳』をベースに、「喪失の大きさを理解できない理由」と、「誰かに必要とされる生き方」について語る

あわせて読みたい

【前進】誰とも価値観が合わない…。「普通」「当たり前」の中で生きることの難しさと踏み出し方:『出会…

生きていると、「常識的な考え方」に囚われたり、「普通」「当たり前」を無自覚で強要してくる人に出会ったりします。そういう価値観に合わせられない時、自分が間違っている、劣っていると感じがちですが、そういう中で一歩踏み出す勇気を得るための考え方です

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

苦しい・しんどい【本・映画の感想】 | ルシルナ

生きていると、しんどい・悲しいと感じることも多いでしょう。私も、世の中の「当たり前」に馴染めなかったり、みんなが普通にできることが上手くやれずに苦しい思いをする…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント