目次

はじめに

この記事で取り上げる映画

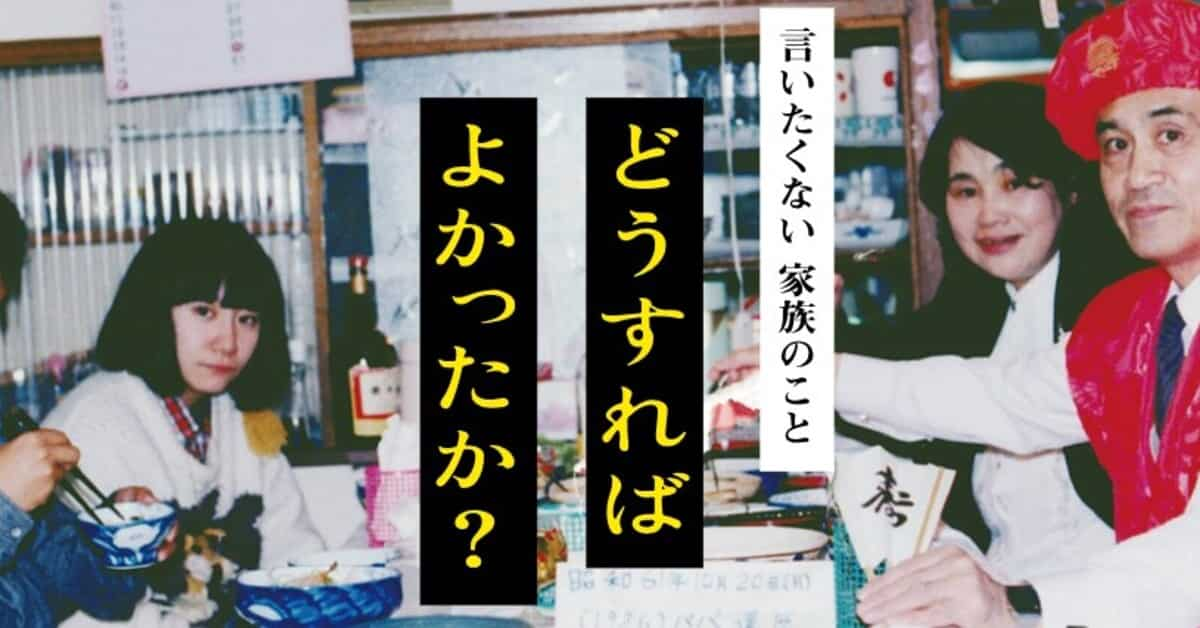

「どうすればよかったか?」公式HP

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

今どこで観れるのか?

公式HPの劇場方法をご覧ください

この記事の3つの要点

- 公開初日の早朝にチケットを確認した時点でほぼ満席だったため、口コミが発生する以前から話題になっていたことが分かる

- 「姉が統合失調症を発症した」「両親がその事実を認めようとしない」という家族のややこしさを切り取った本作はどのように生み出されたのか?

- 「共に医師・科学者だった両親は、なぜ姉を医者に診せなかったのか?」という矛盾が様々な形で炙り出される

「どうすればよかったか?」という問いを観客はきっと、自分事として持ち帰ることになるだろう

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

公開以来、どんどんと上映の規模を拡大していった注目のドキュメンタリー映画『どうすればよかったか?』は、「統合失調症になっただろう姉」を巡る、衝撃的な家族の物語である

まず何よりも、劇場が満員だったことに驚かされた

本作『どうすればよかったか?』は、公開当時は4館からスタートしたのだが、その後上映館は100館以上に拡大した。ミニシアター系の映画としてもドキュメンタリー映画としても、異例の集客・興行収入を記録しているそうだ。

あわせて読みたい

【感涙】衆議院議員・小川淳也の選挙戦に密着する映画から、「誠実さ」と「民主主義のあり方」を考える…

『衆議院議員・小川淳也が小選挙区で平井卓也と争う選挙戦を捉えた映画『香川1区』は、政治家とは思えない「誠実さ」を放つ”異端の議員”が、理想とする民主主義の実現のために徒手空拳で闘う様を描く。選挙のドキュメンタリー映画でこれほど号泣するとは自分でも信じられない

そんな映画を私は、公開2日目に観に行った。そしてその時点で既に満員だったことが、私にはとにかく衝撃的だったのだ。映画館に「◯時の回は満員です」と貼り紙がされていたので、満員だったことは間違いない。200席ぐらいあるだろう座席が埋まっている光景には本当に驚かされてしまった。

なにせ、ドキュメンタリー映画である。私自身は普段からドキュメンタリー映画を観に行くが、フィクションの映画よりもお客さんが入っているなんてことはそうそうない。「映画を観に行く」という場合、やはりフィクションの映画を指していることの方が多いだろう。だからまずは、「ドキュメンタリー映画なのにこんなにお客さんが入っている」という事実に驚かされてしまったのだ。

さらに、満員になるスピードも早かった。先述した通り私は公開2日目の土曜日に観に行ったのだが、前日の金曜の朝に翌日のチケットを確認しておこうと思って劇場のHPを覗いてみたところ(通常は、映画を観る当日にチケットをオンラインで買うようにしている)、既に5席程度しか残っていなかったのだ。だから、本当に久しぶりに、最前列で映画を観ることになった。

あわせて読みたい

【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…

猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う

「映画を観たお客さんの口コミが広まって、徐々に話題になっていった」というのならまだ理解できるが、私がチケットを確認した金曜朝の時点ではまだ映画公開前だったわけで、そもそも口コミの広がりようがない。だからこの点も本当に不思議だった。一体本作のどの要素が、これほどお客さんを集めることに繋がっていたのだろうか?

さらに、本作『どうすればよかったか?』の話題を周りの人から耳にする機会も多かった。私には「映画友達」みたいな人はほとんどいないので(多少はいるが、ドキュメンタリー映画を観るという人はいない)、映画以外の形で関わりがある人の話なのだが、そういう「普段映画をそこまで観ていないだろうし、映画の情報を追ってもいないだろう人」の口からも本作のタイトルを聞く機会が多かったのだ(どの人も、実際に観たというわけではなく、タイトルを知っているだけだったが)。

本作と比較的近いタイミングで公開されたドキュメンタリー映画で言うと、「和歌山毒物カレー事件」を扱った映画『マミー』は、色々あって公開前にネットニュースになっていたし、そもそもの題材が強いので、劇場が満員だったことにもさほど驚きはしなかった。しかし本作『どうすればよかったか?』は、監督である藤野知明が自分の家族を撮影したという、実にミニマムな作品なのだ。また、彼の家族は北海道に住んでいるので、「藤野家と関わりのある人が劇場に大挙していた」なんてこともないはずである。

あわせて読みたい

【真相?】映画『マミー』が描く和歌山毒物カレー事件・林眞須美の冤罪の可能性。超面白い!

世間を大騒ぎさせた「和歌山毒物カレー事件」の犯人とされた林眞須美死刑囚は無実かもしれない。映画『マミー』は、そんな可能性を示唆する作品だ。「目撃証言」と「ヒ素の鑑定」が詳細に検証し直され、さらに「保険金詐欺をやっていた」という夫の証言も相まって、証拠的にも感情的にも支持したくなるような驚きの仮説である

だから本当に、本作『どうすればよかったか?』の大ヒットは、私にはとても不思議に感じられたのだ。もちろん、とても良いことである。ドキュメンタリー映画を好んで観ている人間からすれば、「話題になっているから」みたいな理由だとしても、ドキュメンタリー映画に触れる人が増えるのは嬉しい。ただそれはそれとして、「分かりやすく”引き”があるわけではない家族ドキュメンタリー映画が、公開前からどうしてここまで話題になっていたのか?」については、その背景を知りたいものだなと思う。

「『統合失調症を発症したと思われる姉とその家族』を映し出す映画」が生まれた理由と、藤野家についてのざっくりした説明

さて、本作『どうすればよかったか?』の中心にいるのは、監督・藤野知明の姉・雅子である。というわけでここからはしばらく、「姉の発症と家族の対応」、そして「それに違和感を覚えた監督がカメラを回し始めるまで」の流れについて書いていきたいと思う。

姉は医学部に通っていたのだが、4年生で行う解剖実習に失敗した頃から、妄想のような主張をし始めるなど少しずつおかしくなっていったという。そして監督は自ら調べ、「姉はどうやら統合失調症を発症したようだ」と認識するに至った。もちろんこれは、治療が必要な病気である。

あわせて読みたい

【個性】統合失調症との関わり方を芸人・松本ハウスから学ぶ。本人と周囲の人間はどう対処すべきか:『…

「統合失調症だからといって病気だとは捉えず、ただの個性だと思う」と話す松本キックは、相方・ハウス加賀谷とどう接したか。そしてハウス加賀谷は、いかにして病気と向き合ったか。『統合失調症がやってきた』『相方は、統合失調症』から、普遍的な「人間関係の極意」を学ぶ

しかし、両親は姉を医者に診せようとしなかった。というか、「姉が統合失調症を発症したのかもしれない」という事実そのものを認めようとしなかったのだ。そして驚くべきことに、両親は共に研究者なのである。自宅にはなんと「蛍光顕微鏡」や「オシロスコープ」などがあり、冷蔵庫は最下段以外すべて薬品など研究に使うものが入っていた。父親は医学部を卒業した後に病理医となり、母親も同じ大学で研究を続けていたという。つまり、彼らは一般的な人と比べて、科学や医学に関する知識を圧倒的に持っていたというわけだ。

そしてそんな2人が揃って、姉の統合失調症を認めなかったのである。どこの誰に相談したのか結局監督には分からなかったようだが、両親からは「医者が言うには何の問題もない」と説明されたそうだ。もちろん、姉を病院に連れて行ったわけではない。医者に診せていないのだから、この時点ではまだ統合失調症かどうかの確定していなかったわけだが、少なくとも監督の目には治療が必要に思えた。しかし両親は、頑なにそれを拒んだのである。

まだ学生だった監督は、どんどんおかしくなっていく姉の様子を見ながら、「夜が明けるのが怖い」という感覚を日々抱いていたと話していた。朝が来ればまた、「堂々巡りの1日」が始まってしまうからだ。この表現には、「訳のわからないことを口にする姉への対応」だけでなく、「聞く耳を持たない両親の説得」みたいな意味も含んでいるのだろう。そして、そんな1日が始まってしまうことが日々憂鬱だったそうだ。

あわせて読みたい

【衝撃】卯月妙子『人間仮免中』、とんでもないコミックエッセイだわ。統合失調症との壮絶な闘いの日々

小学5年生から統合失調症を患い、社会の中でもがき苦しみながら生きる卯月妙子のコミックエッセイ『人間仮免中』はとんでもない衝撃作。周りにいる人とのぶっ飛んだ人間関係や、歩道橋から飛び降り自殺未遂を図り顔面がぐちゃぐちゃになって以降の壮絶な日々も赤裸々に描く

さらに、当時はまだ統合失調症について詳しくなかったこともあり、監督は「姉が暴れて、自分に襲いかかってきたらどうしよう」みたいなことまで考えていたという。もしそんな状況になれば、自分の身を守るために反撃するしかない。でも、それでも落ち着かなかったら? やはり殺すしかないのだろうか? そんなことまで考えていたと話していた。彼にとってはリアルな想像だったのだろう、その後監督は「精神疾患を持つ親族を殺した場合の罪」について調べ、その結果「割に合わないから止めよう」という結論に至ったのだそうだ。そんな思考に行き着いてしまうほど追い詰められていたのである。

そんなわけで彼は、両親を説得できないまま実家を離れることになった。神奈川県にある会社に就職が決まったのだ。監督は、「実家から離れられれば別にどこでも良かった」と言っていた。姉とも両親とも話が通じない生活は、もう限界だったのだろう。そしてそのタイミングで彼は、初めて「おかしくなった姉の様子」を記録することにした。1992年のことである。映像ではなく音声のみだが、この時の感覚について監督は、「このまま何もしなければ何の記録も無くなってしまう」と説明していた。そして本作『どうすればよかったか?』は、その時に録音した音声から始まるのだ。監督の記憶では、姉に最初の発作が出始めたのが1983年だったそうなので、姉はこの録音の時点で既に10年近く放置されていたことになる。

監督はその後、お金が貯まったこともあり映像の専門学校に入学、そのタイミングでカメラも購入した。そして2001年から、実家に帰省する度に家族を撮影することにしたのである。自分たちにカメラを向ける息子について両親は「インタビューの練習のための撮影」みたいに考えていたそうで、そんなことが続く内に「息子がカメラを回すこと」を当たり前のように受け入れていったのだと思う。

あわせて読みたい

【生き方】人生が虚しいなら映画『人生フルーツ』を見ると良い。素敵な老夫婦の尖った人生がここにある

社会派のドキュメンタリー映画に定評のある東海テレビが、「なんでもない老夫婦の日常」を映画にした『人生フルーツ』には、特に何が起こるわけでもないのに「観て良かった」と感じさせる強さがある。見た目は「お年寄り」だが中身はまったく古臭くない”穏やかに尖った夫婦”の人生とは?

そして、2021年頃まで機会がある毎に撮り溜めた素材をまとめたのが本作『どうすればよかったか?』なのである。実にミニマムな家族ドキュメンタリーであり、繰り返しになるが、だからこそ、どうしてこれほど話題になっているのか不思議だったのだ。

さて本作では、冒頭で2つの注意が表示される。正確なものではないが、ざっくり以下のような内容だ。

本作には、姉が統合失調症を発症した理由を究明する意図はない。

また本作では、統合失調症という病気についての説明もしない。

こういう作品の場合、医師や専門家などが登場し、「統合失調症の説明」や「一般的な治療方針」などが語られるみたいなパターンもある。しかし本作には、そういう要素は一切無い。映し出されるのは基本的に家族だけで、「家族以外の人」が何人か映り込むことはあるものの、全体としては、「父・母・姉を監督が撮影する」というパターンである。表現が適切ではないかもしれないが、本作は「ホームビデオを繋ぎ合わせたような作品」であり、そしてそんな作品が多くの観客を惹きつけ、観た者に色んなことを考えさせているというわけだ。なんとなく、「そんな作品が大ヒットしている社会は健全ではないか」とも感じさせられた。

あわせて読みたい

【絶望】安倍首相へのヤジが”排除”された衝撃の事件から、日本の民主主義の危機を考える:映画『ヤジと…

映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』が映し出すのは、「政治家にヤジを飛ばしただけで国家権力に制止させられた個人」を巡る凄まじい現実だ。「表現の自由」を威圧的に抑えつけようとする国家の横暴は、まさに「民主主義」の危機を象徴していると言えるだろう。全国民が知るべき、とんでもない事件である

「両親が作り出した環境」が姉の症状を悪化させたことは間違いない

さて、本作を観ながらまず感じたことは、「環境が姉の症状を悪化させたに違いない」ということだ。その「環境」は、平時であれば「恵まれたもの」と言っていいと思う。何にせよ、「金銭的に不自由はなさそう」だからだ。両親が医師・研究者であり、姉も医学部に入学した。また、統合失調症を発症しただろう姉は、その後働くことなくずっと家にいるわけで、彼女を養えるだけの経済力もある。藤野家では、両親が姉の治療を拒み続けていたのだから、障害年金などの公的支援を受けていなかったはずだ。にも拘らず「働かない姉が家にいる」みたいな状態が40年以上続いても、恐らく経済的には問題なかったのだと思う。実家暮らしとは言えそれなりにお金は掛かるはずで、何にせよ藤野家には「金銭的余裕があった」と考えていいはずだ。

そして、平時であれば素晴らしかっただろうその「環境」が、病気を患った姉にとっては不幸にも悪い形で作用してしまったと言っていいと思う。金銭的余裕が無ければ、何らかの形で公的支援に頼らざるを得なくなり、その過程で恐らく医師による診療が必要になるはずだからだ。

さて、「姉にとって不幸だった」と書いたのには根拠がある。実は2008年頃、つまり発症したと思われる時点から25年後のことだが、姉はようやく医師の診療を受けたのだ。その頃、母親に認知症の症状が見られたため監督が医師に相談したところ、「姉をすぐに入院させ、母親は父親が自宅で面倒を看るように」とアドバイスをもらったという。そしてその話を受けて父親に相談し、父親の了承を得て姉は入院することになった。すると、その入院中に合う薬が見つかったとかで、なんと3ヶ月で退院できたのだ。

あわせて読みたい

【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理

オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ

そして驚くべきは退院後の変化である。入院前の姉は、話しかけても反応が返ってくることは稀で、普段は家のどこかに静かに座りこんだまま動かず、そして時折、突然スイッチが切り替わったみたいに意味不明なことをスラスラとまくしたてる、みたいな感じだった。しかし退院後は、料理をするくらい活動的になったし、また撮影している監督にピースをするなど行動が多彩になったのだ。私には本当に、別人と言ってもいいぐらいの変化に見えた。

この変化はもちろん投薬によるものなので、となれば当然、「もっと早く治療を受けさせていれば状況はまったく違ったはず」と考えるのが自然だろう。この1点だけからでも、「両親の判断は間違っていた」と断言出来ると考えている。

しかし何にせよ、両親の対応には本当に驚かされた。例えば両親は、姉が勝手に家から出ないようにと、自宅の玄関の内側に南京錠を付けたほどである。というのも一度、姉が家を抜け出して1人でNYに行ってしまったことがあるからだ。そういうことを防ごうと考えての対策なのだが、やはり方向性がズレているとしか思えない。ちなみに、この時期は母親が足を悪くしていたこともあり、母親と姉は共に、前年の11月22日からその映像が撮影された9月25日までの約10ヶ月間、一歩も外に出なかったそうだ。なかなか常軌を逸しているだろう。そしてこれは、明らかに「監禁」と言っていいはずだ。まあ、両親は「そんなつもりはない」と否定していたが。

あわせて読みたい

【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…

実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品

そんな異常さが随所に映し出される作品なのである。

「なぜ姉を医者に診せなかったのか?」という大いなる矛盾をそのまま提示する作品

さて、そんな「異常さ」は色々とあるのだが、本作で最も異常なのはやはり「なぜ姉を医者に診せなかったのか?」という点だろう。これに関して本作では、監督が母親・父親それぞれと議論する場面が映し出されていた。

監督がまず行ったのが、母親との話し合いである。彼には恐らく、「母親を味方につける方が先決」という判断があったのだと思う。本作を観れば理解できることだが、姉に関する決定は、基本的にすべて父親が行っている。つまり、イカれた判断をしている父親を直接説得するよりも、まずは母親を取り込んでおくべきだと考えていたのだと思う。

あわせて読みたい

【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道

映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない

ただ、母親はやはり「パパがNOと言っていることは出来ない」というスタンスを最後まで崩さなかった。監督は母親に対して、「2人には問題解決能力がない」「『何の問題もない』と言っているその医者に会わせてほしい」とかなり強めに詰め寄るのだが、母親はどうも自分で判断することを放棄しているようだ。「父親の判断にすべて従う」というわけである。結局、その話し合いでは何も進展しなかった。

その後、長い長い年月が経った後、監督は父親と姉の件について話をする。そしてその際に監督は、「『姉が病気だ』と認めることを恐れていたんじゃないか?」と父親に突きつけていた。それに対して父親は意外なことを口にする。「俺はそんなことないけど、ママはそういう気持ちが強かったかもしれない」みたいなことを言っていたのだ。そこで監督がさらに、「じゃあ、母親の希望を叶えるために姉を治療から遠ざけたってこと?」と聞くと、父親は頷いていたように私には見えた。

こんな風に、両者の言い分は真っ向から食い違っている。そしてそういう矛盾を本作はそのまま提示しているというわけだ。「徹底的に『事実』を積み上げることで、そこに否応なしに生まれてしまう『矛盾』が掬い取られている」なんて風にも言えるだろうか。

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『悪は存在しない』(濱口竜介)の衝撃のラストの解釈と、タイトルが示唆する現実(主…

映画『悪は存在しない』(濱口竜介監督)は、観る者すべてを困惑に叩き落とす衝撃のラストに、鑑賞直後は迷子のような状態になってしまうだろう。しかし、作中で提示される様々な要素を紐解き、私なりの解釈に辿り着いた。全編に渡り『悪は存在しない』というタイトルを強く意識させられる、脚本・映像も見事な作品だ

作中では、「監督がその時々でどのように感じていたのか」が、ナレーションや両親とのやり取りによって提示されている。しかしそれらも、「意見」としてではなく「事実」として組み込まれていると捉えるのが正しいだろう。監督の感覚は、観客の解釈を狭めるものとしては機能しない。少なくとも、私はそのように受け取った。監督の感覚はあくまでも、「家族の一員として自分はこう感じてきた」という意味での「事実」の提示でしかないのだ。だからこそ、本作で映し出される家族の姿をどう捉えるのかは観客に委ねられていると言っていいと思う。

そして『どうすればよかったか?』というタイトルもまた、まさにそのような意図を込めて付けられたのではないかと考えているのである。

医師・科学者だった両親は、なぜこんな「愚かな判断」をしたのだろうか?

正直なところ、「どうすればよかったか?」という問いに対する答えは全然難しくない。何故なら、「姉を医者に診せ、薬を処方してもらい、必要なら入院させる」だけだからだ。実にシンプルである。しかし、そこには「両親」という大きな壁が存在した。だからこの問いはむしろ、「”両親に対して”どうすればよかったか?」と受け取るべきだと思う。そしてその場合、その問いに答えることはとても難しいと言えるだろう。

あわせて読みたい

【未知】コーダに密着した映画『私だけ聴こえる』は、ろう者と聴者の狭間で居場所がない苦悩を映し出す

あなたは「コーダ」と呼ばれる存在を知っているだろうか?「耳の聴こえない親を持つ、耳が聴こえる子ども」のことであり、映画『私だけ聴こえる』は、まさにそんなコーダが置かれた状況を描くドキュメンタリー映画だ。自身は障害者ではないのに大変な苦労を強いられている現状が理解できる作品

本作が興味深いのはまさにこの点である。両親は科学を生業とする人だった。当然、「科学を信じている」はずだ。そしてそんな両親が「姉が統合失調症を患った」という事実を認めようとしなかったのである。このギャップはどうして生まれたのだろうか?

カメラに映る両親は、ごく普通の人に見えた。そしてだからこそ恐ろしいなと思う。彼らがもっと、「モンスターペアレント」みたいなヤベェ奴として描かれていたのであれば、「こんな毒親だったらこの状況も仕方ない」と納得できただろう。しかし、少なくとも映画で切り取られていた彼らの日常からは、そんな雰囲気を感じることは出来なかった。

さて、本筋とは少し離れた話をするが、精神疾患の1つとして「代理型ミュンヒハウゼン症候群」と呼ばれる状態が知られている。まずは「ミュンヒハウゼン症候群」について説明するが、これは「自ら病気だと偽り、周囲からの同情を集めようとする精神疾患」のことを指す。「病気の時にお母さんが優しくしてくれたから、元気なのに仮病を使ってしまう」みたいな状態の延長線上にあるような精神疾患というわけだ。そして「代理型」の場合は、「親が子どもをわざと体調不良にさせるなどし(親子関係に限るものではないが)、その看病に献身することで、周囲からの同情や評価を得ようとする精神疾患」である。

あわせて読みたい

【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…

「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える

そして、両親と姉の関係性も、もしかしたら「代理型ミュンヒハウゼン症候群」で説明がつくかもしれないと感じたりもした。ただ本作で映し出される限り、両親は姉の存在を周囲に吹聴している感じがないので、「周りからの同情・評価」ではなく、むしろ「自己認識・自己肯定感」みたいな部分と関わるのかもしれない。まあその捉え方が正しいのかはともかく、「無理やりそんな風にでも解釈しないと両親の振る舞いに説明がつかない」と感じるのだ。技術的に可能ならば、彼らの頭の中身を無理やり取り出すみたいな形で、両親が一体何を考えていたのか知りたいものだなと思う。

それでは最後に1つ。本作では「姉が統合失調症になった原因究明はしない」と言及されるわけだが、作中でそれらしき理由を示唆する場面が1箇所だけあったように思う。既に「解剖実習で失敗したことを機におかしくなった」という話には触れたが、ずっと成績優秀者として生きてきた姉は、その解剖実習の失敗のせいで留年してしまったのである。

監督は、「この時に姉は恐らく、『それまで失敗なんてしてこなかった自分が上手くいかなかったのには、何か理由があるはずだ』と考えるようになった」と捉えているようだ。そして姉が導き出した結論が、「仏様への信仰が足りない」だったのである。そしてそういう発想を踏まえてのことなのだろう、その後姉は占い的なものに傾倒していったという。だとすると、「『エリートの躓き』みたいなものが統合失調症の発症に繋がっていった」と考えるとしっくり来るかもしれない。いやもちろん、専門家でもなんでもないので、まったくの的外れかもしれないが。

あわせて読みたい

【衝撃】自ら立ち上げた「大分トリニータ」を放漫経営で潰したとされる溝畑宏の「真の実像」に迫る本:…

まったく何もないところからサッカーのクラブチーム「大分トリニータ」を立ち上げ、「県リーグから出発してチャンピオンになる」というJリーグ史上初の快挙を成し遂げた天才・溝畑宏を描く『爆走社長の天国と地獄』から、「正しく評価することの難しさ」について考える

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

そんなわけで、本作『どうすればよかったか?』は、かなり様々な要素が組み合わさることで生まれた作品だと言っていいと思う。まずは「姉の発症」と「両親の否認」があった。そして「監督が映像の専門学校に通い始め、カメラで家族を撮り始めたこと」や「働かない姉を養うだけの経済的な余裕があったこと」などが重なったため、こうして「普通にはカメラに収まることのないだろうリアル」が保存されることになったというわけだ。なかなか類を見ない作品なんじゃないかと思う。

本作で映し出されるのはもちろん「特異的なケース」に過ぎないが、ただ、「家族の誰かが突然、介護やケアを必要とする状態に陥る」みたいなことは誰の身にも降りかかることである。だからこそ、「どうすればよかったか?」という本作の問いかけはすべての人に向けられていると言っていいし、観た人がその問いを自分事として受け取っているからこそこれだけ話題になっているのだとも思う。

多くの人に見てほしい、実に興味深い作品だった。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…

Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【虚構】映画『シアトリカル』が追う唐十郎と劇団唐組の狂気。芝居に生きる者たちの”リアル”とは?

映画『シアトリカル』は、異端児・唐十郎と、彼が主宰する「劇団唐組」に密着するドキュメンタリー映画である。「普段から唐十郎を演じている」らしい唐十郎は、「ややこしさ」と「分かりやすさ」をないまぜにした実に奇妙な存在だった。「演劇」や「演じること」に己を捧げた「狂気を孕む者たち」の生き様が切り取られた作品だ

あわせて読みたい

【人権】フランスの民主主義は死んではいないか?映画『暴力をめぐる対話』が問う「権力の行使」の是非

映画『暴力をめぐる対話』は、「『黄色いベスト運動』のデモの映像を観ながら『警察による暴力』について討論を行う者たちを映し出す映画」である。「デモの映像」と「討論の様子」だけというシンプル過ぎる作品で、その上内容はかなり高度でついていくのが難しいのだが、「民主主義とは何か?」について考えさせる、実に有意義なやり取りだなと思う

あわせて読みたい

【信念】アフガニスタンに中村哲あり。映画『荒野に希望の灯をともす』が描く規格外の功績、生き方

映画『荒野に希望の灯をともす』は、アフガニスタンの支援に生涯を捧げ、個人で実現するなど不可能だと思われた用水路建設によって砂漠を緑地化してしまった中村哲を追うドキュメンタリー映画だ。2019年に凶弾に倒れるまで最前線で人々を先導し続けてきたその圧倒的な存在感に、「彼なき世界で何をすべきか」と考えさせられる

あわせて読みたい

【日々】映画『なみのおと』は、東日本大震災を語る人々の対話を”あり得ない”アングルから撮る(監督:…

映画『なみのおと』は、「東日本大震災の被災者が当時を振り返って対話をする」という内容そのものももちろん興味深いのだが、カメラをどう配置しているのかが分からない、ドキュメンタリー映画としては”あり得ない”映像であることにも驚かされた。また、悲惨な経験を軽妙に語る者たちの雰囲気も印象的な作品である

あわせて読みたい

【人生】映画『雪子 a.k.a.』は、言葉は出ないが嘘もないラップ好きの小学校教師の悩みや葛藤を描き出す

「小学校教師」と「ラップ」というなかなか異色の組み合わせの映画『雪子 a.k.a.』は、「ここが凄く良かった」と言えるようなはっきりしたポイントはないのに、ちょっと泣いてしまうぐらい良い映画だった。「口下手だけど嘘はない」という主人公・雪子の日常的な葛藤には、多くの人が共感させられるのではないかと思う

あわせて読みたい

【実話】映画『あんのこと』(入江悠)は、最低の母親に人生を壊された少女の更生と絶望を描く(主演:…

映画『あんのこと』では、クソみたいな母親の元でクソみたいな人生を歩まされた主人公・杏の絶望を河合優実が絶妙に演じている。色んな意味で実に胸糞悪い作品で、こんな社会の歪さがどうしてずっとずっと放置され続けるのか理解できないなと思う。また、河合優実だけではなく、佐藤二朗の演技にも圧倒させられてしまった

あわせて読みたい

【狂気】瀧内公美の一人語りのみで展開される映画『奇麗な、悪』の衝撃。凄まじいものを見た(監督:奥…

映画『奇麗な、悪』は、女優・瀧内公美が78分間一人語りするだけの作品で、彼女が放つ雰囲気・存在感に圧倒させられてしまった。誰もいない廃院で、目の前に医師がいるかのように話し続ける主人公の「狂気」が凄まじい。スクリーンの向こう側の出来事なのに、客席で何故か息苦しさを感じたほどの圧巻の演技に打ちのめされた

あわせて読みたい

【正義】名張毒ぶどう酒事件の真相解明の鍵を握る、唯一の再審請求人である妹・岡美代子を追う映画:『…

冤罪と目されている「名張毒ぶどう酒事件」を扱ったドキュメンタリー映画『いもうとの時間』は、逮捕され死刑囚として病死した奥西勝の妹・岡美代子に焦点を当てている。というのも彼女は、「再審請求権」を持つ唯一の人物なのだ。このままでは、事件の真相は闇の中だろう。まずは再審の扉が開かれるべきだと私は思う

あわせて読みたい

【拒絶】映画『ブルータリスト』は、ホロコーストを生き延びた建築家の数奇な人生を描く壮大な物語(監…

映画『ブルータリスト』は、ホロコーストを生き延びたユダヤ人建築家の、アメリカに移り住んで以降の人生を丁寧に追いながら、「ユダヤ人を受け入れないアメリカ」を静かに描き出す物語である。離れ離れにならざるを得なかった妻とのすれ違いにも焦点を当てつつ、時代に翻弄された者たちの悲哀が浮き彫りにされていく

あわせて読みたい

【尊厳】映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、安楽死をテーマに興味深い問いを突きつける(監督:ペ…

全然期待せずに観た映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、思いがけず面白い作品だった。「安楽死」をテーマにした、ティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーアのほぼ2人芝居といったシンプルな作品だが、そこに通底する「死生観」や、「死生観」の違いによるすれ違いなどが実に見事に描かれていて、強く惹きつけられた

あわせて読みたい

【異常】オンラインゲーム『DayZ』内でドキュメンタリー映画を撮るという狂気的な実験が映す人間模様:…

映画『ニッツ・アイランド』は、「『DayZ(デイジー)』というサバイバル・ゲーム内で撮られたドキュメンタリー映画」という斬新すぎる作品だ。「生き物を殺さない集団」「人殺しを楽しんで行う集団」など、ゲーム内の様々なプレイヤーから話を聞きつつ、「ゲーム内の世界は『リアル』なのか?」という問いにも焦点が当てられる

あわせて読みたい

【異様】映画『聖なるイチジクの種』は、イランで起こった実際の市民デモを背景にした驚愕の物語である

「家庭内で銃を紛失した」という設定しか知らずに観に行った映画『聖なるイチジクの種』は、「実際に起こった市民デモをベースに、イランという国家の狂気をあぶり出す作品」であり、思いがけず惹きつけられてしまった。「反政府的な作品」に関わった本作監督・役者・スタッフらが処罰されるなど、人生を賭けて生み出された映画でもある

あわせて読みたい

【父親】パキスタン本国では上映禁止の映画『ジョイランド』は、古い価値観に翻弄される家族を描く

映画『ジョイランド』は、本国パキスタンで一時上映禁止とされた作品だが、私たち日本人からすれば「どうして?」と感じるような内容だと思う。「(旧弊な)家族観を否定している」と受け取られたからだろうが、それにしたってやはり理不尽だ。そしてそんな「家族のややこしさ」には、現代日本を生きる我々も共感できるに違いない

あわせて読みたい

【発見】映画『小学校~それは小さな社会~』(山崎エマ)が映し出すのは、我々には日常すぎる日常だ

映画『小学校~それは小さな社会~』は、ごく一般的な公立小学校に密着し、日本で生まれ育った人間には「当たり前」にしか思えない日常を切り取った作品なのだが、そんな映画が諸外国で大いに評価されているという。「TOKKATSU」という「日本式教育」が注目されているらしく、私たちの「当たり前」が違和感だらけに見えているのだそうだ

あわせて読みたい

【感動】映画『ぼくとパパ、約束の週末』は「自閉症への理解が深まる」という点で実に興味深かった

映画『ぼくとパパ、約束の週末』は「心温まる物語」であり、一般的にはそういう作品として評価されているはずだが、個人的には「『自閉症』への解像度が高まる」という意味でも興味深かった。「ルールは厳密に守るが、ルール同士が矛盾していて袋小路に陥ってしまう」という困難さが実に分かりやすく描かれている

あわせて読みたい

【変異】映画『動物界』は斬新で刺激的な作品だった。我々はまさにこんな”分断社会”に生きている

映画『動物界』では、「奇病によって人間が動物化してしまう」という世界における複雑な人間模様が描き出される。パンデミックを経験した我々には、本作の設定は「単なるSF」には感じられないはずだ。そしてその上で、「『動物化してしまった妻を今も愛している主人公』が見せる実にややこしい感情」が複層的に描かれていて実に興味深い

あわせて読みたい

【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く

映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた

あわせて読みたい

【絶望】映画『若き見知らぬ者たち』が描くのは”不正解”だが、「じゃあ”正解”って何?」ってなる(監督…

映画『若き見知らぬ者たち』は、「まともな生活が送れなくなった母親の介護」を筆頭に、かなり絶望的な状況に置かれている若者たちを描き出す作品だ。あまりにも不毛で、あまりにも救いがなく、あまりにも辛すぎるその日々は、ついに限界を迎える。そしてその絶望を、磯村勇斗がその凄まじい存在感によって体現していく

あわせて読みたい

【捏造】袴田事件はついに再審での無罪が決定!冤罪の元死刑囚・袴田巌の現在と姉・秀子の奮闘:映画『…

映画『拳と祈り』は、2024年に再審無罪が確定した「袴田事件」の元死刑囚・袴田巌と、そんな弟を献身的にサポートする姉・秀子の日常を中心に、事件や裁判の凄まじい遍歴を追うドキュメンタリーである。日本の司法史上恐らく初めてだろう「前代未聞の状況」にマスコミで唯一関わることになった監督が使命感を持って追い続けた姉弟の記録

あわせて読みたい

【日常】映画『大きな家』(竹林亮)は、児童養護施設で「家族」と「血縁」の違いや難しさに直面する

児童養護施設に長期密着した映画『大きな家』は、映画『14歳の栞』で中学2年生をフラットに撮り切った竹林亮が監督を務めたドキュメンタリーである。子どもたちの過去に焦点を当てるのではなく、「児童養護施設の日常風景」として彼らを捉えるスタンスで、その上でさらに「家族のあり方」に対する子どもたちの認識が掘り下げられる

あわせて読みたい

【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…

「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている

あわせて読みたい

【映画】ディオールのデザイナーだった天才ジョン・ガリアーノが差別発言で破滅した人生を語る:映画『…

何者なのかまったく知らない状態で観たドキュメンタリー映画『ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナー』は、差別発言によって失墜しすべてを失った天才デザイナーの凄まじい来歴が描かれる作品だ。実に複雑で興味深い存在だったし、その波乱の人生は、私のようなファッションに疎い人間でも面白く感じられると思う

あわせて読みたい

【あらすじ】老夫婦の”穏やかな日常”から核戦争の恐怖を描くアニメ映画『風が吹くとき』の衝撃

一軒家の中だけで展開される老夫婦の日常から「核戦争」の危機をリアルに描き出す映画『風が吹くとき』は、日本では1987年に公開された作品なのだが、今まさに観るべき作品ではないかと。世界的に「核戦争」の可能性が高まっているし、また「いつ起こるか分からない巨大地震」と読み替えても成立する作品で、実に興味深かった

あわせて読みたい

【実話】映画『ディア・ファミリー』は超良い話だし、大泉洋が演じた人物のモデル・筒井宣政は凄すぎる…

実話を基にした映画『ディア・ファミリー』では、個人が成したとは信じがたい偉業が描き出される。大泉洋が演じたのは、娘の病を治そうと全力で突き進んだ人物であり、そのモデルとなった筒井宣政は、17万人以上を救ったとされるIABPバルーンカテーテルの開発者なのだ。まったくホントに、凄まじい人物がいたものだと思う

あわせて読みたい

【現在】ウーマンラッシュアワー村本大輔がテレビから消えた理由と彼の”優しさ”を描く映画:『アイアム…

「テレビから消えた」と言われるウーマンラッシュアワー・村本大輔に密着する映画『アイアム・ア・コメディアン』は、彼に対してさほど関心を抱いていない人でも面白く観られるドキュメンタリー映画だと思う。自身の存在意義を「拡声器」のように捉え、様々な社会問題を「お笑い」で発信し続ける姿には、静かな感動さえ抱かされるだろう

あわせて読みたい

【真相?】映画『マミー』が描く和歌山毒物カレー事件・林眞須美の冤罪の可能性。超面白い!

世間を大騒ぎさせた「和歌山毒物カレー事件」の犯人とされた林眞須美死刑囚は無実かもしれない。映画『マミー』は、そんな可能性を示唆する作品だ。「目撃証言」と「ヒ素の鑑定」が詳細に検証し直され、さらに「保険金詐欺をやっていた」という夫の証言も相まって、証拠的にも感情的にも支持したくなるような驚きの仮説である

あわせて読みたい

【赦し】映画『過去負う者』が描く「元犯罪者の更生」から、社会による排除が再犯を生む現実を知る

映画『過去負う者』は、冒頭で「フィクション」だと明示されるにも拘らず、観ながら何度も「ドキュメンタリーだっけ?」と感じさせられるという、実に特異な体験をさせられた作品である。実在する「元犯罪者の更生を支援する団体」を舞台にした物語で、当然それは、私たち一般市民にも無関係ではない話なのだ

あわせて読みたい

【実話】田舎暮らし失敗。映画『理想郷』が描く、めんどくさい人間関係が嫌がらせに発展した事件

実話を基にした映画『理想郷』は、「理想の田舎暮らし」が粉微塵に粉砕されていく過程を描く物語である。第一義的には当然、夫妻に嫌がらせを続ける兄弟が悪いのだが、しかしそのように捉えるだけでは何も変わらないだろう。双方の譲れない「価値観」が否応なしに正面衝突する状況で、一体何が「正解」となり得るだろうか?

あわせて読みたい

【狂気】異質なホラー映画『みなに幸あれ』(古川琴音主演)は古い因習に似せた「社会の異様さ」を描く

古川琴音主演映画『みなに幸あれ』は、”シュールさ”さえ感じさせる「異質なホラー映画」だ。「村の因習」というよくあるパターンをベースに据えつつ、そこで展開される異様な状況が、実は「私たちが生きる世界」に対応しているという構成になっている。「お前の物語だからな」と終始突きつけられ続ける作品だ

あわせて読みたい

【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…

森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である

あわせて読みたい

【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…

映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう

あわせて読みたい

【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…

実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる

あわせて読みたい

【絶望】人生どん底から生き方を変える。映画『シスター 夏のわかれ道』が描く中国人女性の葛藤と諦念

両親の死をきっかけに、「見知らぬ弟」を引き取らなければならなくなった女性を描く映画『シスター 夏のわかれ道』は、中国の特異な状況を背景にしつつ、誰もが抱き得る普遍的な葛藤が切り取られていく。現状を打破するために北京の大学院を目指す主人公は、一体どんな決断を下すのか。

あわせて読みたい

【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか

私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう

あわせて読みたい

【闘争】映画『あのこと』が描く、中絶が禁止だった時代と、望まぬ妊娠における圧倒的な「男の不在」

中絶が禁止されていた1960年代のフランスを舞台にした映画『あのこと』は、「望まぬ妊娠」をしてしまった秀才の大学生が、「未来を諦めない」ために中絶を目指す姿が描かれる。さらに、誰にも言えずに孤独に奮闘する彼女の姿が「男の不在」を強調する物語でもあり、まさに男が観るべき作品だ

あわせて読みたい

【希望】誰も傷つけたくない。でも辛い。逃げたい。絶望しかない。それでも生きていく勇気がほしい時に…

2006年発売、2021年文庫化の『私を見て、ぎゅっと愛して』は、ブログ本のクオリティとは思えない凄まじい言語化力で、1人の女性の内面の葛藤を抉り、読者をグサグサと突き刺す。信じがたい展開が連続する苦しい状況の中で、著者は大事なものを見失わず手放さずに、勇敢に前へ進んでいく

あわせて読みたい

【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘

重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー

あわせて読みたい

【家族】ゲイの男性が、拘置所を出所した20歳の男性と養子縁組し親子関係になるドキュメンタリー:映画…

「ゲイの男性が、拘置所から出所した20歳の男性と養子縁組し、親子関係になる」という現実を起点にしたドキュメンタリー映画『二十歳の息子』は、奇妙だが実に興味深い作品だ。しばらく何が描かれているのか分からない展開や、「ゲイであること」に焦点が当たらない構成など、随所で「不協和音」が鳴り響く1作

あわせて読みたい

【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に

「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた

あわせて読みたい

【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断

映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく

あわせて読みたい

【美麗】映画『CLOSE/クロース』はあまりにも切ない。「誰かの当たり前」に飲み込まれてしまう悲劇

子どもの頃から兄弟のように育った幼馴染のレオとレミの関係の変化を丁寧に描き出す映画『CLOSE/クロース』は、「自分自身で『美しい世界』を毀損しているのかもしれない」という話でもある。”些細な”言動によって、確かに存在したあまりに「美しい世界」があっさりと壊されてしまう悲哀が描かれる

あわせて読みたい

【あらすじ】大泉洋主演映画『月の満ち欠け』は「生まれ変わり」の可能性をリアルに描く超面白い作品

あなたは「生まれ変わり」を信じるだろうか? 私はまったく信じないが、その可能性を魅力的な要素を様々に散りばめて仄めかす映画『月の満ち欠け』を観れば、「生まれ変わり」の存在を信じていようがいまいが、「相手を想う気持ち」を強く抱く者たちの人間模様が素敵だと感じるだろう

あわせて読みたい

【あらすじ】塩田武士『罪の声』が放つ、戦後最大の未解決事件「グリコ・森永事件」の圧倒的”リアル感”

戦後最大の未解決事件である「グリコ・森永事件」では、脅迫に子どもの声が使われていた。私はその事実を、塩田武士『罪の声』という小説を読むまで知らなかった。では、続く疑問はこうだろう。その子どもたちは、今どこでどんな風に生きているのか?その疑問に答える、凄まじい小説だ。

あわせて読みたい

【驚異】映画『RRR』『バーフバリ』は「観るエナジードリンク」だ!これ程の作品にはなかなか出会えないぞ

2022年に劇場公開されるや、そのあまりの面白さから爆発的人気を博し、現在に至るまでロングラン上映が続いている『RRR』と、同監督作の『バーフバリ』は、大げさではなく「全人類にオススメ」と言える超絶的な傑作だ。まだ観ていない人がいるなら、是非観てほしい!

あわせて読みたい

【生還】内戦下のシリアでISISに拘束された男の実話を基にした映画『ある人質』が描く壮絶すぎる現実

実話を基にした映画『ある人質 生還までの398日』は、内戦下のシリアでISISに拘束された男の壮絶な日々が描かれる。「テロリストとは交渉しない」という方針を徹底して貫くデンマーク政府のスタンスに翻弄されつつも、救出のために家族が懸命に奮闘する物語に圧倒される

あわせて読みたい

【あらすじ】趣味も仕事もない定年後の「退屈地獄」をリアルに描く内館牧子『終わった人』から人生を考える

映画化もされた『終わった人』(内館牧子)は、「定年後の人生の退屈さ」を真正面から描く小説。仕事一筋で生きてきた主人公が、定年を迎えたことで無為な日々を過ごすことになるのですが、今の時代、このような感覚はもしかしたら、若い世代にも無縁とは言えないかもしれないとさえ感じました

あわせて読みたい

【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理

オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ

あわせて読みたい

【感想】映画『朝が来る』が描く、「我が子を返して欲しい気持ち」を消せない特別養子縁組のリアル

「特別養子縁組」を軸に人々の葛藤を描く映画『朝が来る』は、決して「特別養子縁組」の話ではない。「『起こるだろうが、起こるはずがない』と思っていた状況」に直面せざるを得ない人々が、「すべての選択肢が不正解」という中でどんな決断を下すのかが問われる、非常に示唆に富む作品だ

あわせて読みたい

【感想】映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)の稲垣吾郎の役に超共感。「好きとは何か」が分からない人へ

映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)は、稲垣吾郎演じる主人公・市川茂巳が素晴らしかった。一般的には、彼の葛藤はまったく共感されないし、私もそのことは理解している。ただ私は、とにかく市川茂巳にもの凄く共感してしまった。「誰かを好きになること」に迷うすべての人に観てほしい

あわせて読みたい

【感想】是枝裕和映画『ベイビー・ブローカー』は、「赤ちゃんポスト」を起点に「正義とは何か」を描く

韓国に多数存在するという「赤ちゃんポスト」を題材にした是枝裕和監督映画『ベイビー・ブローカー』は、「正義とは何か」を問いかける。「中絶はOKで、捨てるのはNG」という判断は不合理だし、「最も弱い関係者が救われる」ことが「正義」だと私は思う

あわせて読みたい

【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…

遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている

あわせて読みたい

【あらすじ】嵐莉菜主演映画『マイスモールランド』は、日本の難民問題とクルド人の現状、入管の酷さを描く

映画『マイスモールランド』はフィクションではあるが、「日本に住む難民の厳しい現実」をリアルに描き出す作品だ。『東京クルド』『牛久』などのドキュメンタリー映画を観て「知識」としては知っていた「現実」が、当事者にどれほどの苦しみを与えるのか想像させられた

あわせて読みたい

【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…

生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」

あわせて読みたい

【感想】殺人事件が決定打となった「GUCCI家の崩壊」の実話を描く映画『ハウス・オブ・グッチ』の衝撃

GUCCI創業家一族の1人が射殺された衝撃の実話を基にした映画『ハウス・オブ・グッチ』。既に創業家一族は誰一人関わっていないという世界的ブランドGUCCIに一体何が起こったのか? アダム・ドライバー、レディー・ガガの演技も見事なリドリー・スコット監督作

あわせて読みたい

【LGBT】映画『リトル・ガール』で映し出される、性別違和を抱える8歳の”女の子”のリアルと苦悩

映画撮影時8歳だった、身体は男の子、心は女の子のサシャは、スカートを履いての登校が許されず、好きなバッグもペンケースも使わせてもらえない。映画『リトル・ガール』が描く、「性別違和」に対する社会の不寛容と、自分を責め続けてしまう母親の苦悩

あわせて読みたい

【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る

「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない

あわせて読みたい

【葛藤】正論を振りかざしても、「正しさとは何か」に辿り着けない。「絶対的な正しさ」など存在しない…

「『正しさ』は人によって違う」というのは、私には「当たり前の考え」に感じられるが、この前提さえ共有できない社会に私たちは生きている。映画『由宇子の天秤』は、「誤りが含まれるならすべて間違い」という判断が当たり前になされる社会の「不寛容さ」を切り取っていく

あわせて読みたい

【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…

在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。

あわせて読みたい

【日常】「何もかも虚しい」という心のスキマを「異性」や「お金」で安易に埋めてしまうのは危険だ:映…

「どこにでもいる普通の女性」が「横領」に手を染める映画『紙の月』は、「日常の積み重ねが非日常に接続している」ことを否応なしに実感させる。「主人公の女性は自分とは違う」と考えたい観客の「祈り」は通じない。「梅澤梨花の物語」は「私たちの物語」でもあるのだ

あわせて読みたい

【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…

実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品

あわせて読みたい

【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事

「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である

あわせて読みたい

【残念】日本の「難民受け入れ」の現実に衝撃。こんな「恥ずべき国」に生きているのだと絶望させられる…

日本の「難民認定率」が他の先進国と比べて異常に低いことは知っていた。しかし、日本の「難民」を取り巻く実状がこれほど酷いものだとはまったく知らなかった。日本で育った2人のクルド人難民に焦点を当てる映画『東京クルド』から、日本に住む「難民」の現実を知る

あわせて読みたい

【家族】映画『そして父になる』が問う「子どもの親である」、そして「親の子どもである」の意味とは?

「血の繋がり」だけが家族なのか?「将来の幸せ」を与えることが子育てなのか?実際に起こった「赤ちゃんの取り違え事件」に着想を得て、苦悩する家族を是枝裕和が描く映画『そして父になる』から、「家族とは何か?」「子育てや幸せとどう向き合うべきか?」を考える

あわせて読みたい

【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える

どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える

あわせて読みたい

【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る

「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生

あわせて読みたい

【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る

「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える

あわせて読みたい

【葛藤】子どもが抱く「家族を捨てたい気持ち」は、母親の「家族を守りたい気持ち」の終着点かもしれな…

家族のややこしさは、家族の数だけ存在する。そのややこしさを、「子どもを守るために母親が父親を殺す」という極限状況を設定することで包括的に描き出そうとする映画『ひとよ』。「暴力」と「殺人犯の子どもというレッテル」のどちらの方が耐え難いと感じるだろうか?

あわせて読みたい

【多様性】神童から引きこもりになり、なんとか脱出したお笑い芸人が望む、誰も責められない社会:『ヒ…

お笑い芸人・髭男爵の山田ルイ53世は、“神童”と呼ばれるほど優秀だったが、“うんこ”をきっかけに6年間引きこもった。『ヒキコモリ漂流記』で彼は、ひきこもりに至ったきっかけ、ひきこもり中の心情、そしてそこからいかに脱出したのかを赤裸々に綴り、「誰にも優しい世界」を望む

あわせて読みたい

【理解】東田直樹の本は「自閉症の見方」を一変させた。自身も自閉症児を育てるプロデューサーが映画化…

東田直樹の著作を英訳し世界に広めた人物(自閉症児を育てている)も登場する映画『僕が跳びはねる理由』には、「東田直樹が語る自閉症の世界」を知ることで接し方や考え方が変わったという家族が登場する。「自閉症は知恵遅れではない」と示した東田直樹の多大な功績を実感できる

あわせて読みたい

【リアル】社会の分断の仕組みを”ゾンビ”で学ぶ。「社会派ゾンビ映画」が対立の根源を抉り出す:映画『C…

まさか「ゾンビ映画」が、私たちが生きている現実をここまで活写するとは驚きだった。映画『CURED キュアード』をベースに、「見えない事実」がもたらす恐怖と、立場ごとに正しい主張をしながらも否応なしに「分断」が生まれてしまう状況について知る

あわせて読みたい

【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…

「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える

あわせて読みたい

【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える

どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る

あわせて読みたい

【葛藤】「多様性を受け入れること」は難しい。映画『アイヌモシリ』で知る、アイデンティティの実際

「アイヌの町」として知られるアイヌコタンの住人は、「アイヌ語を勉強している」という。観光客のイメージに合わせるためだ。映画『アイヌモシリ』から、「伝統」や「文化」の継承者として生きるべきか、自らのアイデンティティを意識せず生きるべきかの葛藤を知る

あわせて読みたい

【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…

「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える

あわせて読みたい

【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…

死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ

あわせて読みたい

【挑戦】自閉症のイメージを変えるおすすめ本。知的障害と”思い込む”専門家に挑む母子の闘い:『自閉症…

専門家の思い込みを覆し、自閉症のイメージを激変させた少年・イド。知的障害だと思われていた少年は、母親を通じコミュニケーションが取れるようになり、その知性を証明した。『自閉症の僕が「ありがとう」を言えるまで』が突きつける驚きの真実

あわせて読みたい

【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…

2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る

あわせて読みたい

【異端】子育てがうまくいかないと悩む方へ。9歳で大学入学の天才児に学ぶ「すべきでないこと」:『ぼく…

12歳で数学の未解決問題を解いた天才児は、3歳の時に「16歳で靴紐が結べるようになったらラッキー」と宣告されていた。専門家の意見に逆らって、重度の自閉症児の才能をどう開花させたのかを、『ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい』から学ぶ

あわせて読みたい

【自由】幸せは比較してたら分からない。他人ではなく自分の中に「幸せの基準」を持つ生き方:『神さま…

「世間的な幸せ」を追うのではなく、自分がどうだったら「幸せ」だと感じられるのかを考えなければいけない。『神さまたちの遊ぶ庭』をベースに、他人と比較せずに「幸せ」の基準を自分の内側に持ち、その背中で子どもに「自由」を伝える生き方を学ぶ

あわせて読みたい

【異端】子育ては「期待しない」「普通から外れさせる」が大事。”劇薬”のような父親の教育論:『オーマ…

どんな親でも、子どもを幸せにしてあげたい、と考えるでしょう。しかしそのために、過保護になりすぎてしまっている、ということもあるかもしれません。『オーマイ・ゴッドファーザー』をベースに、子どもを豊かに、力強く生きさせるための”劇薬”を学ぶ

あわせて読みたい

【諦め】母親の存在にモヤモヤを抱えた人生から、「生きてさえいればいい」への違和感を考える:『晴天…

生まれ育つ環境を選ぶことはできません。そして、家族との関わりや家庭環境は、その後の人生に大きな影響を及ぼします。努力するスタートラインにも立てないと感じる時、それでも前進することを諦めてはいけないのかを、『晴天の迷いクジラ』をベースに書く

あわせて読みたい

【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…

こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。

あわせて読みたい

【覚悟】人生しんどい。その場の”空気”から敢えて外れる3人の中学生の処世術から生き方を学ぶ:『私を知…

空気を読んで摩擦を減らす方が、集団の中では大体穏やかにいられます。この記事では、様々な理由からそんな選択をしない/できない、『私を知らないで』に登場する中学生の生き方から、厳しい現実といかにして向き合うかというスタンスを学びます

あわせて読みたい

【異常】「助けて」と言えない。自己責任社会のしんどさと、我が子がホームレスである可能性:『助けて…

39歳で餓死した男性は、何故誰にも助けを求めなかったのか?異常な視聴率を叩き出した、NHK「クローズアップ現代」の特集を元に書かれた『助けてと言えない』をベースに、「自己責任社会」の厳しさと、若者が置かれている現実について書く。

あわせて読みたい

【呪縛】「良い子」に囚われ人生苦しい。どう見られるかを抜け出し、なりたい自分を生きるために:『わ…

「良い子でいなきゃいけない」と感じ、本来の自分を押し隠したまま生きているという方、いるんじゃないかと思います。私も昔はそうでした。「良い子」の呪縛から逃れることは難しいですが、「なりたい自分」をどう生きればいいかを、『わたしを見つけて』をベースに書いていきます

あわせて読みたい

【あらすじ】家族ってめんどくさい……。それでも、あとから後悔せずに生きるために、今どう生きるか:小…

人が死んでも「悲しい」と感じられない男に共感できるか?(私はメチャクチャ共感してしまう) 西川美和の『永い言い訳』をベースに、「喪失の大きさを理解できない理由」と、「誰かに必要とされる生き方」について語る

あわせて読みたい

【議論】安楽死のできない日本は「死ぬ権利」を奪っていると思う(合法化を希望している):『安楽死を…

私は、安楽死が合法化されてほしいと思っている。そのためには、人間には「死ぬ権利」があると合意されなければならないだろう。安楽死は時折話題になるが、なかなか議論が深まらない。『安楽死を遂げた日本人』をベースに、安楽死の現状を理解する

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

家族・夫婦【本・映画の感想】 | ルシルナ

子どもの頃から、家族との関わりには色々と苦労してきました。別に辛い扱いを受けていたわけではありませんが、「家族だから」という理由で様々な「当たり前」がまかり通っ…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント