目次

はじめに

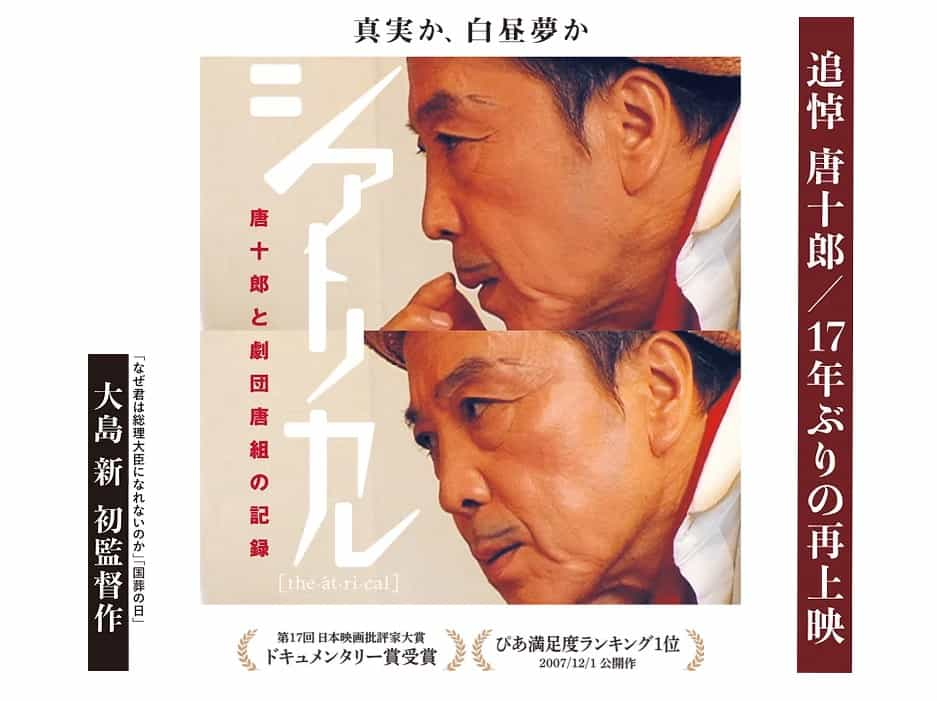

この記事で取り上げる映画

「シアトリカル 唐十郎と劇団唐組の記録」公式HP

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

今どこで観れるのか?

公式HPの劇場情報をご覧ください

この記事の3つの要点

- 唐十郎や劇団員はとにかく酒ばかり飲んでいるのだが、その中で、監督の大島新が「やった!」と感じた”豹変”が見られた

- 「本作の0号試写で不機嫌になった唐十郎が、後に大島新をべた褒めしたエピソード」から伝わる彼の性格とは?

- 劇団員にも焦点が当てられ、続けるべきかどうかの葛藤や、演じることへの情熱などが映し出される

上映後のトークイベントで「あんな変な大人はいない」と言い合うほどには奇妙な存在だったようである

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

唐十郎主宰の劇団唐組を追ったドキュメンタリー映画『シアトリカル』には、様々な「狂気」が映し出されている。芝居に生きる者たちの”生き様”とは?

劇場での上映は17年ぶりになるのだそうだ。どうにか観ようと思い、仕事終わりにダッシュで向かったのだが、それでも、映画館の最寄り駅に着いたのが上映開始時間の2分前。どうにか滑り込んで鑑賞出来た。

しかしホントに凄い世界だなと思う。

あわせて読みたい

【憧憬】「フランク・ザッパ」を知らずに映画『ZAPPA』を観て、「この生き様は最高」だと感じた

「フランク・ザッパ」がミュージシャンであることさえ禄に知らない状態で私が映画『ZAPPA』を観た私は、そのあまりに特異なスタンス・生き様にある種の憧憬を抱かされた。貫きたいと思う強い欲求を真っ直ぐ突き進んだそのシンプルな人生に、とにかくグッときたのだ。さらに、こんな凄い人物を知らなかった自分にも驚かされてしまった

直前まで知らなかったが、私が観た日は、監督の大島新と、かつて劇団唐組に所属していた鳥山昌克のトークイベントが行われた。そしてその中で2人が、「あんな変な大人はもういないですよね」「っていうか、別に昔もいなかったですよ」みたいなやり取りをしていたのだ。本作を観れば、誰もが「確かにそうかもしれない」と感じるんじゃないかと思う。

本作『シアトリカル』で映し出される「劇団唐組」とは一体何なのか?

本作は2006年11月の、翌年春に行う新作公演の脚本が出来上がった日から始まる。1988年立ち上げの劇団唐組では、毎年4月に新作公演を行うと決まっているそうだ。今回のタイトルは『行商人ネモ』である。

というわけで、まずは撮影時の情報に触れておくと、劇団員は14名で、その平均年齢は30歳。そして14人の内の7人は、唐十郎が「当て書き」をする役者で、「あなたはこの役をやって下さい」と指定される。この7人は、固定給をもらえるのだそうだ。しかしそれ以外の劇団員は、公演ごとにギャラはもらえるがそれだけでは生活出来ないため、アルバイトも並行して行っている。

あわせて読みたい

【感想】「献身」こそがしんどくてつらい。映画『劇場』(又吉直樹原作)が抉る「信頼されること」の甘…

自信が持てない時、たった1人でも自分を肯定してくれる人がいてくれるだけで前に進めることがある。しかしその一方で、揺るぎない信頼に追い詰められてしまうこともある。映画『劇場』から、信じてくれる人に辛く当たってしまう歪んだ心の動きを知る

劇団唐組には、劇団員以外のスタッフはいない。つまり、役者自ら制作や照明などの業務も行うのである。劇団唐組では、「唐十郎が書いた台本を手書きで清書する」のが伝統なのだそうで、それも劇団員の仕事のようだ。さらに、舞台装置も自ら作っていた。というか、この事実さえ知らずにを観たのだが、劇団唐組は「移動サーカス」のように自らテントを設営し、その中で演劇を行うスタイルなのだ。本作中で映し出される公演の起点は大阪なのだが、彼らは東京からテントや舞台装置一式をトラックに積み込んで移動していた。さらに劇団員の宿泊場所は、何か縁があったのだろう、提法寺というお寺なのである。劇団員が他の仕事も兼務するというのは他でもあるだろうが、テントを設営するというのはなかなかないんじゃないかと思う。実に気合いの入った劇団である。

そして本作では、そんな劇団唐組に密着しているわけだが、はっきり言って、「演劇をやっている場面」より「酒を飲んでいる場面」の方が多い。いや、多いかどうかは正確には分からないが、「『酒を飲んでいる場面』の方が印象に残る」ことは確かである。トークイベントで鳥山昌克は、「毎日飲み会があった」と話していた。「当て書き」の劇団員はともかく、アルバイトしなければならない面々はかなり苦労させられたんじゃないかと思うが、まあそれも含めて「劇団唐組」なのだろう。

ちなみに、どうでもいいことを書いておくが、私は「唐十郎」と「麿赤兒」をどうも混同していたようで(映画を観るならそれぐらい把握しておけよって感じだが)、「唐十郎って、大森立嗣とか大森南朋の父親だったよなぁ」なんて思いながら観ていた。全然違う。実際には、唐十郎というのは大鶴義丹の父親なのだそうだ。いや、それはそれでまた驚きではあるのだが。

あわせて読みたい

【実話】「更生」とは何かを考えさせられる、演劇『ゴドーを待ちながら』を組み込んだ映画『アプローズ…

売れない舞台役者が、刑務所内で囚人に戯曲『ゴドーを待ちながら』の演技指導を行う映画『アプローズ、アプローズ!』は、その衝撃的なラストが実に印象的だ。しかもこのラストの展開は、実話を基にしている。喝采(アプローズ)を浴びる囚人たちの姿から、「更生」についても考えさせられる作品

で、そんな唐十郎は、普段は「実に穏やかに話をする人」という印象なのだが、酒を飲むと何かのスイッチでも入ったかのように豹変する。劇団唐組の稽古場は唐家の自宅に隣接しているため、本作に映し出される宴席には唐十郎の娘と息子(この時映っていたのが大鶴義丹だったのかは不明)もいたのだが、その中で娘が父親について聞かれ、次のように答える場面があった。

お父さんは凄い人だと思うけど、お酒を飲んだ時だけは「???」って感じになっちゃう。

子どもの目から見てもやはりちょっとおかしかったのだろう。ただ、娘は続けて「まあ、酔ってああなっちゃうのは仕方ないと思うけど」みたいにも言っていたのだが。

さて、この点に関してはトークイベントの中で面白いやり取りがあった。鳥山昌克が監督の大島新に、「これは是非聞きたかった」と前置きして、「怖い父親の息子として生きるってのはどういう感じなのか?」と質問していたのだ。知っている人は知っているだろうが、大島新の父親は映画監督の大島渚である。そして私は全然知らなかったのだが、大島渚というのはとにかく「怖い人」として有名なのだそうだ。

あわせて読みたい

【葛藤】正論を振りかざしても、「正しさとは何か」に辿り着けない。「絶対的な正しさ」など存在しない…

「『正しさ』は人によって違う」というのは、私には「当たり前の考え」に感じられるが、この前提さえ共有できない社会に私たちは生きている。映画『由宇子の天秤』は、「誤りが含まれるならすべて間違い」という判断が当たり前になされる社会の「不寛容さ」を切り取っていく

それで、そんな風に聞かれた大島新は、「『唐十郎の子ども』として生きるより、『大島渚の子ども』として生きる方がまだマシかなって思った」と答えて会場を沸かせていた。まあ、別に沸かせるためにリップサービスをしたみたいなことではなくて、きっと本心なのだろうけど。「ややこしい父親を持つ子ども」目線でも、唐十郎というのは相当にややこしい人物に見えるということなのだろう。

そんなややこしい人物が主宰するのが劇団唐組であり、だからこそ「狂気」に満ちあふれているというわけだ。

監督・大島新が目撃した、唐十郎の「異様さ」と「分かりやすさ」

宴席で豹変する姿が映像に残っているのだから、当然、監督の大島新はその場に立ち会っている。彼はもちろん「怖い」と思ったそうだが、同時に「やった!」とも感じたそうだ。そこには、本作『シアトリカル』の撮影の裏話が関係している。

あわせて読みたい

【映画】ディオールのデザイナーだった天才ジョン・ガリアーノが差別発言で破滅した人生を語る:映画『…

何者なのかまったく知らない状態で観たドキュメンタリー映画『ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナー』は、差別発言によって失墜しすべてを失った天才デザイナーの凄まじい来歴が描かれる作品だ。実に複雑で興味深い存在だったし、その波乱の人生は、私のようなファッションに疎い人間でも面白く感じられると思う

実は大島新は、本作の撮影の1年ほど前に、『情熱大陸』の取材で唐十郎に密着していたのだという。しかしその時は「消化不良だった」という想いが強かったそうだ。もちろんそこには、「正味25分程度しかないテレビの尺では『唐十郎』という異端児を描くことなど出来ない」という感覚もあったわけだが、決してそれだけではなかった。大島新は密着している間じゅう、「唐十郎は『よそ行き』だ」と感じていたというのである。

大島新は大学時代から唐十郎の演劇を観ていたそうだ。だから彼の中には「唐十郎のイメージ」が明確に存在していたのだと思う。しかし、『情熱大陸』の密着の際には、どうも「お行儀が良い感じ」で面白くなかったのだろう。そして、そんなモヤモヤした気持ちを持っていたからこそ改めてドキュメンタリーの撮影を行ったのだし、そこで「豹変した姿」を目にすることが出来たから「やった!」という感覚になれたのだと思う。

さて、本作のタイトルである「シアトリカル」というのは、「劇っぽい/劇風の」みたいな意味なのだそうだ。では、どうして本作にそのようなタイトルが付けられているのだろうか? それは「唐十郎は、普段から『唐十郎』を演じているから」なのだそうだ。この点については、タイトルを付けた大島新だけではなく、唐十郎を長年間近で見続けてきた鳥山昌克も同じ印象を持っているという。また唐十郎本人も、「自分は多重人格だから」みたいな発言をしており、その認識は、周囲からのそんな印象を補強するようなものではないかと思う。

あわせて読みたい

【狂気】押見修造デザインの「ちーちゃん」(映画『毒娘』)は「『正しさ』によって歪む何か」の象徴だ…

映画『毒娘』は、押見修造デザインの「ちーちゃん」の存在感が圧倒的であることは確かなのだが、しかし観ていくと、「決して『ちーちゃん』がメインなわけではない」ということに気づくだろう。本作は、全体として「『正しさ』によって歪む何か」を描き出そうとする物語であり、私たちが生きる社会のリアルを抉り出す作品である

実はこの点に関しても、トークイベントの中で面白い話に触れられていた。映画『シアトリカル』が完成した後行われた「0号試写」(関係者向けの試写会)の席でのことである。唐十郎は当初ウキウキしながら観ていたのだが、次第にうつむき加減になり、しまいには一度家に戻ってしまったという(恐らくだが、この時の0号試写は稽古場で行われたのだと思われる)。とにかく本人的には相当不満の残る映画だったようだ。大島新は、「0号試写の後の飲み会で唐十郎から、『俺はこう見えてもダンディで売ってるんだから、もう少し考えてくれよ』と言われた」という話を披瀝していた。鳥山昌克はこの話を初めて耳にしたそうだ。

さて、面白いのはここからである。その後、『シアトリカル』が劇場公開されると、雑誌『ぴあ』の満足度調査でなんと1位になったのだという(その時の2位は、織田裕二主演のリバイバル版『椿三十郎』)。そしてその評価を受けて、大島新に電話してきた唐十郎が映画をベタ褒めしたというのだ。なんとも分かりやすい人である。

そして、唐十郎のそんな反応から、大島新はある確信を抱いたそうだ。それが、「唐十郎は映画『シアトリカル』を自身の主演映画だと思っていた」である。

あわせて読みたい

【現在】ウーマンラッシュアワー村本大輔がテレビから消えた理由と彼の”優しさ”を描く映画:『アイアム…

「テレビから消えた」と言われるウーマンラッシュアワー・村本大輔に密着する映画『アイアム・ア・コメディアン』は、彼に対してさほど関心を抱いていない人でも面白く観られるドキュメンタリー映画だと思う。自身の存在意義を「拡声器」のように捉え、様々な社会問題を「お笑い」で発信し続ける姿には、静かな感動さえ抱かされるだろう

ドキュメンタリー映画には、「被写体」はいるが「主演」はいない。ドキュメンタリーというのは「演技」ではなく「日常」を映し出すものだからだ。しかし唐十郎は、日常的に「唐十郎」を演じて生きている。だからこそ、それがドキュメンタリーであろうがなんだろうが、自身にカメラを向けられればそれは「主演映画」なのである。そしてそれ故に、「そんな主演映画を世間が評価してくれたこと」が嬉しかったのだと思う。つまりこの時の反応は、「唐十郎が普段から『唐十郎』を演じていること」の傍証だと言っていいだろう。

さて、この「自身の主演映画だと思っていた」という話に絡めて、トークイベントの中で鳥山昌克が話していたことにも触れておこうと思う。

そして本作では、「たたき場」と呼ばれる「舞台装置を作るために借りている倉庫のような場所」で開かれていた飲み会の様子も映し出される。そしてその飲み会に唐十郎はおらず、だからこそ劇団員はとてものびのびとした笑顔を見せていた。このシーンについて鳥山昌克は「本作の見所の1つですね」と言うのだが、それを受けて大島新が、「唐さんがこれを見たらマズいことにならないんですかね?」と質問したのだ。

あわせて読みたい

【恐怖】「1970年代の生放送の怪しげなテレビ番組」を見事に再現したフェイクドキュメンタリー:映画『…

映画『悪魔と夜ふかし』は、「1970年代に放送されていた生放送番組のマスターテープが発見された」というテイで、ハロウィンの夜の放送回をそのまま流すという設定のモキュメンタリーである。番組の細部までリアルに作り込まれており、それ故に、「悪魔の召喚」という非現実的な状況もするっと受け入れられる感じがした

これに対して鳥山昌克が、「いや、別に見てないでしょ」と返していたのが面白かった。つまり、「自分が出てこないシーンなどどうでもいい」というわけだ。あくまでも鳥山昌克の予想でしかないが、「確かにそうかもしれない」と思わせるような説得力がある話だなと感じた。

作中で取り上げられる劇団員について

本作『シアトリカル』は当然唐十郎を中心に展開されるわけだが、その一方で、長年劇団を支えてきた劇団員にも焦点が当てられる。鳥山昌克もそんな1人で、彼はなんと、唐十郎が劇団唐組を立ち上げた頃から所属している最古参だという。トークイベントで彼は、「飲み会では、僕が一番酒を飲んでいなかったと思う」と言っていたのだが、その理由が「『終わりにしましょう』って僕が言わないと飲み会が終わらないから」だそうだ。しかし、「飲んでいないこと」がバレるとマズいからだろう、「ずっと酔ったフリをしていた」とも言っていた。大島新の、「劇団唐組では常に芝居をしていないといけないってことですね」という返しはなかなか上手かったなと思う。

さて、そんな劇団員の描写で興味深かったのが、「劇団員を続けるか悩んでいる赤松由美」と、「長いこと劇団唐組の主演女優を任されてきた藤井由紀」の2人である。再上映に際して作られた公式HPでは上映後のトークイベントの登壇者が予告されていて、その中にこの2人の名前もあった。藤井由紀は今も劇団唐組の劇団員のようだが、赤松由美の紹介は「俳優・コニエレニ主宰」となっていたので、どこかのタイミングで劇団唐組を辞めたのだろう。しかしやはり、演じることからは離れられなかったようである。

あわせて読みたい

【価値】レコードなどの「フィジカルメディア」が復権する今、映画『アザー・ミュージック』は必見だ

2016年に閉店した伝説のレコード店に密着するドキュメンタリー映画『アザー・ミュージック』は、「フィジカルメディアの衰退」を象徴的に映し出す。ただ私は、「デジタル的なもの」に駆逐されていく世の中において、「『制約』にこそ価値がある」と考えているのだが、若者の意識も実は「制約」に向き始めているのではないかとも思っている

赤松由美については作中で、「八丈島でタクシー会社を営む実家が火事になり、営業車も燃えてしまった」という、実にハイカロリーな紹介がなされていた。そしてそんな状況でも、家族からは「好きなことを続けろ」と応援してもらっているようだ。しかし彼女自身はやはり、「実家がこんな状況なのに演劇なんか続けてていいんだろうか?」みたいに悩んでいた。

そして、居酒屋で彼女からそんな話を聞かされていたのが藤井由紀である(同じ席に、5年目22歳の多田亜由美もいた)。彼女はそこで、自身の経験や想いを赤松由美に語っていた。

藤井由紀は主演女優であり、そして制作チームのリーダーでもある。シンプルに、メチャクチャ大変だろうなと思う。ただ、彼女は「中学3年生の時に『劇団員になる』と親に伝えて怒られた」みたいに言っていたのだが、どうやらその時の情熱が今も絶えないままであるようだ。監督から「将来の夢は?」と聞かれた彼女は、「今のまま演劇を続けられて、楽しく暮らせればいい」みたいに答えていた。本当に演じることが大好きなようで、彼女のこんな言葉も印象的である。

あわせて読みたい

【孤独】映画『ナミビアの砂漠』は、自由だが居場所がない主人公を演じる河合優実の存在感が圧倒的(監…

映画『ナミビアの砂漠』は、とにかく「河合優実が凄まじい」のひと言に尽きる作品だ。彼女が演じたカナという主人公の「捉えどころの無さ」は絶妙で、一見すると凄まじく「自由」に羽ばたいている感じなのに、実際には全然「自由」には見えないというバランスが見事だった。特段の物語はないのに、137分間惹きつけられてしまうだろう

同級生には、バリバリ働いていたりとか、結婚して子どもがいたりするのもいるけど、「ああ、良い演技が出来た」みたいな実感は私しか得られないって思ってる。

これほどまでに「好き」を全力で追求出来る人生は素敵だなと思う。そこまで熱中出来るものに結局出会えなかった私には、羨ましささえ感じられるほどだ。もちろん、大変な人生だろうなとは思うけれども。

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

トークイベントの中で鳥山昌克は、「久々に唐さんの目を見たけど、力があって凄くいいですね」という主旨の発言を2度もしていた。よほど印象的だったのだろう。さらに、鳥山昌克も大島新も、唐十郎に対して「怖いし魅力的」という表現を使っていた。私は画面を通じて観ているに過ぎないが、それでも確かに「得体の知れない圧倒的な何か」を感じさせられた気がする。だから、間近にいたら「怖いし魅力的」みたいな感想にもなるだろうなと思う。

あわせて読みたい

【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ

天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった

では最後に。この記事では、先入観を持たずに本作『シアトリカル』を鑑賞してもらうためにある事実を伏せた。その事実は映画のラストで明かされる。ドキュメンタリー映画としてはかなり異例と言っていいだろう。字幕で、「7割は◯◯、2割は◯◯、残り1割は◯◯」と表記されるのだが、それでようやく「あー、なるほど、そうだよなぁ」という感じになれた。観ていない人には何を言っているか分からないだろうが、「そうじゃなきゃ、あまりにもあまりにもだよなぁ」というシーンがあるのだ。全部で4ヶ所あるという。ただ、「これが俳優だよ」と「こんなところ撮るなよ」は間違いなくそうだと思うのだけど、あと2ヶ所はどれか分からないままである。

そんなわけで、なかなか興味深い作品だった。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…

Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【ネタバレ】フィンランド映画『ハッチング』が描くのは、抑え込んだ悪が「私の怪物」として生誕する狂気

映画『ハッチング―孵化―』は、「卵から孵った怪物を少女が育てる」という狂気的な物語なのだが、本作全体を『ジキルとハイド』的に捉えると筋の通った解釈をしやすくなる。自分の内側に溜まり続ける「悪」を表に出せずにいる主人公ティンヤの葛藤を起点に始まる物語であり、理想を追い求める母親の執念が打ち砕かれる物語でもある

あわせて読みたい

【人生】映画『雪子 a.k.a.』は、言葉は出ないが嘘もないラップ好きの小学校教師の悩みや葛藤を描き出す

「小学校教師」と「ラップ」というなかなか異色の組み合わせの映画『雪子 a.k.a.』は、「ここが凄く良かった」と言えるようなはっきりしたポイントはないのに、ちょっと泣いてしまうぐらい良い映画だった。「口下手だけど嘘はない」という主人公・雪子の日常的な葛藤には、多くの人が共感させられるのではないかと思う

あわせて読みたい

【狂気】瀧内公美の一人語りのみで展開される映画『奇麗な、悪』の衝撃。凄まじいものを見た(監督:奥…

映画『奇麗な、悪』は、女優・瀧内公美が78分間一人語りするだけの作品で、彼女が放つ雰囲気・存在感に圧倒させられてしまった。誰もいない廃院で、目の前に医師がいるかのように話し続ける主人公の「狂気」が凄まじい。スクリーンの向こう側の出来事なのに、客席で何故か息苦しさを感じたほどの圧巻の演技に打ちのめされた

あわせて読みたい

【アート】映画『ヒプノシス』は、レコードジャケットの天才創作集団の繁栄と衰退を掘り起こす

映画『ヒプノシス』は、レコードのジャケットデザインで一世を風靡した天才集団「ヒプノシス」の栄枯盛衰を描き出すドキュメンタリー映画である。ストームとポーの2人が中心となって作り上げた凄まじいクリエイティブはそのまま、レコードジャケットの歴史と言っていいほどだ。ぶっ飛んだ才能とその生き方を知れる映画である

あわせて読みたい

【実話】最低の環境で異次元の結果を出した最高の教師を描く映画『型破りな教室』は超クールだ

映画『型破りな教室』は、メキシコでの実話を基にした信じがたい物語だ。治安最悪な町にある最底辺の小学校に赴任した教師が、他の教師の反対を押し切って独自の授業を行い、結果として、全国テストで1位を取る児童を出すまでになったのである。「考える力」を徹底的に養おうとした主人公の孤軍奮闘がとにかく素晴らしい

あわせて読みたい

【全力】圧巻の演奏シーンに驚愕させられた映画『BLUE GIANT』。ライブ中の宮本はとにかく凄い(主演:…

映画『BLUE GIANT』は、「演奏シーン」がとにかく圧倒的すぎる作品でした。ストーリーは、これ以上シンプルには出来ないだろうというぐらいシンプルなのですが、「王道的物語」だからこその感動もあります。また、全体の1/4がライブシーンらしく、その視覚的な演出も含めて、まさに「音楽を体感する映画」だと言えるでしょう

あわせて読みたい

【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く

映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた

あわせて読みたい

【天才】映画『箱男』はやはり、安部公房がSNSの無い時代に見通した「匿名性」への洞察が驚異的(監督:…

映画『箱男』は、安部公房本人から映画化権を託されるも一度は企画が頓挫、しかしその後27年の月日を経て完成させた石井岳龍の執念が宿る作品だ。SNSなど無かった時代に生み出された「匿名性」に関する洞察と、「本物とは何か?」という深淵な問いが折り重なるようにして進む物語で、その魅惑的な雰囲気に観客は幻惑される

あわせて読みたい

【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理

たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける

あわせて読みたい

【感想】高倍率のやばい藝大入試に挑む映画『ブルーピリオド』は「生きてる実感の無さ」をぶち壊す(監…

映画『ブルーピリオド』は、大学入試で最高倍率とも言われる200倍の試験に挑む高校生たちの物語。東京藝術大学絵画科という果てしない最難関に、高校2年生から突然挑戦すると決めた矢口八虎を中心に、「『好き』に囚われた者たち」の果てしない情熱と葛藤を描き出す。絵を描くシーンを吹き替えなしで行った役者の演技にも注目だ

あわせて読みたい

【宣伝】アポロ計画での月面着陸映像は本当か?映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』のリアル

「月面着陸映像はニセモノだ」という陰謀論を逆手にとってリアリティのある物語を生み出した映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』は、「ベトナム戦争で疲弊し、事故続きのNASAが不人気だった」という現実を背景に「歴史のif」を描き出す。「確かにそれぐらいのことはするかもしれない」というリアリティをコメディタッチで展開させる

あわせて読みたい

【現在】ウーマンラッシュアワー村本大輔がテレビから消えた理由と彼の”優しさ”を描く映画:『アイアム…

「テレビから消えた」と言われるウーマンラッシュアワー・村本大輔に密着する映画『アイアム・ア・コメディアン』は、彼に対してさほど関心を抱いていない人でも面白く観られるドキュメンタリー映画だと思う。自身の存在意義を「拡声器」のように捉え、様々な社会問題を「お笑い」で発信し続ける姿には、静かな感動さえ抱かされるだろう

あわせて読みたい

【感想】映画『ルックバック』の衝撃。創作における衝動・葛藤・苦悩が鮮やかに詰め込まれた傑作(原作…

アニメ映画『ルックバック』は、たった58分の、しかもセリフも動きも相当に抑制された「静」の映画とは思えない深い感動をもたらす作品だった。漫画を描くことに情熱を燃やす2人の小学生が出会ったことで駆動する物語は、「『創作』に限らず、何かに全力で立ち向かったことがあるすべての人」の心を突き刺していくはずだ

あわせて読みたい

【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…

映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた

あわせて読みたい

【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…

映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった

あわせて読みたい

【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ

映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています

あわせて読みたい

【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件

映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品

あわせて読みたい

【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…

映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です

あわせて読みたい

【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…

猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う

あわせて読みたい

【憧憬】「フランク・ザッパ」を知らずに映画『ZAPPA』を観て、「この生き様は最高」だと感じた

「フランク・ザッパ」がミュージシャンであることさえ禄に知らない状態で私が映画『ZAPPA』を観た私は、そのあまりに特異なスタンス・生き様にある種の憧憬を抱かされた。貫きたいと思う強い欲求を真っ直ぐ突き進んだそのシンプルな人生に、とにかくグッときたのだ。さらに、こんな凄い人物を知らなかった自分にも驚かされてしまった

あわせて読みたい

【天才】映画『ツィゴイネルワイゼン』(鈴木清順)は意味不明だが、大楠道代のトークが面白かった

鈴木清順監督作『ツィゴイネルワイゼン』は、最初から最後まで何を描いているのかさっぱり分からない映画だった。しかし、出演者の1人で、上映後のトークイベントにも登壇した大楠道代でさえ「よく分からない」と言っていたのだから、それでいいのだろう。意味不明なのに、どこか惹きつけられてしまう、実に変な映画だった

あわせて読みたい

【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…

日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる

あわせて読みたい

【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた

『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる

あわせて読みたい

【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する

映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である

あわせて読みたい

【おすすめ】カンヌ映画『PERFECT DAYS』は、ほぼ喋らない役所広司の沈黙が心地よい(ヴィム・ヴェンダ…

役所広司主演映画『PERFECT DAYS』(ヴィム・ヴェンダース監督)は、主人公・平山の「沈黙」がとにかく雄弁な物語である。渋谷区のトイレの清掃員である無口な平山の、世間とほとんど繋がりを持たない隔絶した日常が、色んなものを抱えた者たちを引き寄せ、穏やかさで満たしていく様が素晴らしい

あわせて読みたい

【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!

かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ

あわせて読みたい

【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…

「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ

あわせて読みたい

【理解】「多様性を受け入れる」とか言ってるヤツ、映画『炎上する君』でも観て「何も見てない」って知…

西加奈子の同名小説を原作とした映画『炎上する君』(ふくだももこ監督)は、「多様性」という言葉を安易に使いがちな世の中を挑発するような作品だ。「見えない存在」を「過剰に装飾」しなければならない現実と、マジョリティが無意識的にマイノリティを「削る」リアルを描き出していく

あわせて読みたい

【天才】タランティーノ作品ほぼ未見で観た面白ドキュメンタリー。映画に愛された映画オタクのリアル

『パルプ・フィクション』しか監督作品を観たことがないまま、本作『クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男』を観たが、とても面白いドキュメンタリー映画だった。とにかく「撮影現場に笑いが絶えない」ようで、そんな魅力的なモノづくりに関わる者たちの証言から、天才の姿が浮かび上がる

あわせて読みたい

【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…

稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる

あわせて読みたい

【居場所】菊地凛子主演映画『658km、陽子の旅』(熊切和嘉)は、引きこもりロードムービーの傑作

映画『658km、陽子の旅』は、主演の菊地凛子の存在感が圧倒的だった。夢破れて長年引きこもり続けている女性が、否応なしにヒッチハイクで弘前を目指さなければならなくなるロードムービーであり、他人や社会と関わることへの葛藤に塗れた主人公の変化が、とても「勇敢」なものに映る

あわせて読みたい

【映画】今泉力哉監督『ちひろさん』(有村架純)が描く、「濃い寂しさ」が溶け合う素敵な関係性

今泉力哉監督、有村架純主演の映画『ちひろさん』は、その圧倒的な「寂しさの共有」がとても心地よい作品です。色んな「寂しさ」を抱えた様々な人と関わる、「元風俗嬢」であることを公言し海辺の町の弁当屋で働く「ちひろさん」からは、同じような「寂しさ」を抱える人を惹き付ける力強さが感じられるでしょう

あわせて読みたい

【あらすじ】アリ・アスター監督映画『ミッドサマー』は、気持ち悪さと怖さが詰まった超狂ホラーだった

「夏至の日に映画館で上映する」という企画でようやく観ることが叶った映画『ミッドサマー』は、「私がなんとなく想像していたのとはまるで異なる『ヤバさ』」に溢れる作品だった。いい知れぬ「狂気」が随所で描かれるが、同時に、「ある意味で合理的と言えなくもない」と感じさせられる怖さもある

あわせて読みたい

【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…

「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る

あわせて読みたい

【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理

オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く

「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品

あわせて読みたい

【伝説】やり投げ選手・溝口和洋は「思考力」が凄まじかった!「幻の世界記録」など数々の逸話を残した…

世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的なトレーニングと、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界記録」を叩き出した天才の伝説と実像

あわせて読みたい

【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…

数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊

あわせて読みたい

【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…

「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る

あわせて読みたい

【あらすじ】ムロツヨシ主演映画『神は見返りを求める』の、”善意”が”悪意”に豹変するリアルが凄まじい

ムロツヨシ演じる田母神が「お人好し」から「復讐の権化」に豹変する映画『神は見返りを求める』。「こういう状況は、実際に世界中で起こっているだろう」と感じさせるリアリティが見事な作品だった。「善意」があっさりと踏みにじられる世界を、私たちは受け容れるべきだろうか?

あわせて読みたい

【価値】どうせ世の中つまらない。「レンタルなんもしない人」の本でお金・仕事・人間関係でも考えよう…

「0円で何もしない」をコンセプトに始まった「レンタルなんもしない人」という活動は、それまで見えにくかった様々な価値観を炙り出した見事な社会実験だと思う。『<レンタルなんもしない人>というサービスをはじめます。』で本人が語る、お金・仕事・人間関係の新たな捉え方

あわせて読みたい

【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語

観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」

あわせて読みたい

【異次元】『ハイパーハードボイルドグルメリポート』は本も読め。衝撃すぎるドキュメンタリーだぞ

テレビ東京の上出遼平が作る、“異次元のグルメ番組”である「ハイパーハードボイルドグルメリポート」の書籍化。映像からも異様さが伝わる「激ヤバ地」に赴き、そこに住む者と同じモノを食べるという狂気が凄まじい。私がテレビで見た「ケニアのゴミ山の少年」の話は衝撃的だった

あわせて読みたい

【あらすじ】映画化の小説『僕は、線を描く』。才能・センスではない「芸術の本質」に砥上裕將が迫る

「水墨画」という、多くの人にとって馴染みが無いだろう芸術を題材に据えた小説『線は、僕を描く』は、青春の葛藤と創作の苦悩を描き出す作品だ。「未経験のど素人である主人公が、巨匠の孫娘と勝負する」という、普通ならあり得ない展開をリアルに感じさせる設定が見事

あわせて読みたい

【評価】のん(能年玲奈)の映画『Ribbon』が描く、コロナ禍において「生きる糧」が芸術であることの葛藤

のん(能年玲奈)脚本・監督・主演の映画『Ribbon』。とても好きな作品だった。単に女優・のんが素晴らしいというだけではなく、コロナ禍によって炙り出された「生きていくのに必要なもの」の違いに焦点を当て、「魂を生き延びさせる行為」が制約される現実を切り取る感じが見事

あわせて読みたい

【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー

映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー

あわせて読みたい

【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える

かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である

あわせて読みたい

【芸術】実話を下敷きに描く映画『皮膚を売った男』は、「アートによる鮮やかな社会問題風刺」が見事

「シリア難民の背中にタトゥーを彫り芸術作品として展示する」と聞くと非常に不謹慎に感じられるだろうが、彫ったのが国家間の移動を自由にする「シェンゲンビザ」だという点が絶妙な皮肉。実話をベースにした映画『皮膚を売った男』の、アートによる社会問題提起の見事な鮮やかさ

あわせて読みたい

【奇人】天才数学者で、自宅を持たずに世界中を放浪した変人エルデシュは、迷惑な存在でも愛され続けた…

数学史上ガウスに次いで生涯発表論文数が多い天才エルデシュをご存知だろうか?数学者としてずば抜けた才能を発揮したが、それ以上に「奇人変人」としても知られる人物だ。『放浪の天才数学者エルデシュ』で、世界中の数学者の家を泊まり歩いた異端数学者の生涯を描き出す

あわせて読みたい

【斬新】ホームレスの家を「0円ハウス」と捉える坂口恭平の発想と視点に衝撃。日常の見え方が一変する:…

早稲田大学建築学科在籍中から「建築物の設計」に興味を持てなかった坂口恭平が、「ホームレスの家」に着目した『TOKYO 0円ハウス0円生活』には、「家」に対する考え方を一変させる視点が満載。「家に生活を合わせる」ではなく、「生活に家を合わせる」という発想の転換が見事

あわせて読みたい

【驚異】『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』って書名通りの本。異端ロックバンドの”稼ぎ方”

日本ではあまり知られていないが、熱狂的なファンを持つロックバンド「グレイトフル・デッド」。彼らは50年も前から、現代では当たり前となった手法を続け、今でも年間5000万ドルを稼いでいる。『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』で「ファンからの愛され方」を学ぶ

あわせて読みたい

【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…

「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる

あわせて読みたい

【革命】電子音楽誕生の陰に女性あり。楽器ではなく機械での作曲に挑んだ者たちを描く映画:『ショック…

現代では当たり前の「電子音楽」。その黎明期には、既存の音楽界から排除されていた女性が多く活躍した。1978年、パリに住む1人の女性が「電子音楽」の革命の扉をまさに開こうとしている、その1日を追う映画『ショック・ド・フューチャー』が描き出す「創作の熱狂」

あわせて読みたい

【感想】才能の開花には”極限の環境”が必要か?映画『セッション』が描く世界を私は否定したい

「追い込む指導者」が作り出す”極限の環境”だからこそ、才能が開花する可能性もあるとは思う。しかし、そのような環境はどうしても必要だろうか?最高峰の音楽院での壮絶な”指導”を描く映画『セッション』から、私たちの生活を豊かにしてくれるものの背後にある「死者」を想像する

あわせて読みたい

【妄執】チェス史上における天才ボビー・フィッシャーを描く映画。冷戦下の米ソ対立が盤上でも:映画『…

「500年に一度の天才」などと評され、一介のチェスプレーヤーでありながら世界的な名声を獲得するに至ったアメリカ人のボビー・フィッシャー。彼の生涯を描く映画『完全なるチェックメイト』から、今でも「伝説」と語り継がれる対局と、冷戦下ゆえの激動を知る

あわせて読みたい

【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…

「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る

あわせて読みたい

【世界観】映画『夜は短し歩けよ乙女』の”黒髪の乙女”は素敵だなぁ。ニヤニヤが止まらない素晴らしいアニメ

森見登美彦の原作も大好きな映画『夜は短し歩けよ乙女』は、「リアル」と「ファンタジー」の境界を絶妙に漂う世界観がとても好き。「黒髪の乙女」は、こんな人がいたら好きになっちゃうよなぁ、と感じる存在です。ずっとニヤニヤしながら観ていた、とても大好きな映画

あわせて読みたい

【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…

Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた

あわせて読みたい

【考察】生きづらい性格は変わらないから仮面を被るしかないし、仮面を被るとリア充だと思われる:『勝…

「リア充感」が滲み出ているのに「生きづらさ」を感じてしまう人に、私はこれまでたくさん会ってきた。見た目では「生きづらさ」は伝わらない。24年間「リアル彼氏」なし、「脳内彼氏」との妄想の中に生き続ける主人公を描く映画『勝手にふるえてろ』から「こじらせ」を知る

あわせて読みたい

【解釈】詩人が語る詩の読み方。意味や読み方や良さが分からなくて全然気にしなくていい:『今を生きる…

私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。しかし、詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読んで、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「理解できなければ分からないままでいい」と思えるようになりました

あわせて読みたい

【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る

「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生

あわせて読みたい

【考察】映画『ジョーカー』で知る。孤立無援の環境にこそ”悪”は偏在すると。個人の問題ではない

「バットマン」シリーズを観たことがない人間が、予備知識ゼロで映画『ジョーカー』を鑑賞。「悪」は「環境」に偏在し、誰もが「悪」に足を踏み入れ得ると改めて実感させられた。「個人」を断罪するだけでは社会から「悪」を減らせない現実について改めて考える

あわせて読みたい

【漫画原作】映画『殺さない彼と死なない彼女』は「ステレオタイプな人物像」の化学反応が最高に面白い

パッと見の印象は「よくある学園モノ」でしかなかったので、『殺さない彼と死なない彼女』を観て驚かされた。ステレオタイプで記号的なキャラクターが、感情が無いとしか思えないロボット的な言動をする物語なのに、メチャクチャ面白かった。設定も展開も斬新で面白い

あわせて読みたい

【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…

ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ

あわせて読みたい

【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?

一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える

あわせて読みたい

【多様性】神童から引きこもりになり、なんとか脱出したお笑い芸人が望む、誰も責められない社会:『ヒ…

お笑い芸人・髭男爵の山田ルイ53世は、“神童”と呼ばれるほど優秀だったが、“うんこ”をきっかけに6年間引きこもった。『ヒキコモリ漂流記』で彼は、ひきこもりに至ったきっかけ、ひきこもり中の心情、そしてそこからいかに脱出したのかを赤裸々に綴り、「誰にも優しい世界」を望む

あわせて読みたい

【あらすじ】天才とは「分かりやすい才能」ではない。前進するのに躊躇する暗闇で直進できる勇気のこと…

ピアノのコンクールを舞台に描く『蜜蜂と遠雷』は、「天才とは何か?」と問いかける。既存の「枠組み」をいとも簡単に越えていく者こそが「天才」だと私は思うが、「枠組み」を安易に設定することの是非についても刃を突きつける作品だ。小説と映画の感想を一緒に書く

あわせて読みたい

【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…

徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る

あわせて読みたい

【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…

ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像

あわせて読みたい

【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…

現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る

あわせて読みたい

【狂気】稀少本を収集・売買する「愛すべき変人コレクター」の世界と、インターネットによる激変:映画…

広大な本の世界を狩人のように渉猟し、お気に入りの本を異常なまでに偏愛する者たちを描き出す映画『ブックセラーズ』。実在の稀少本コレクターたちが、本への愛を語り、新たな価値を見出し、次世代を教育し、インターネットの脅威にどう立ち向かっているのかを知る

あわせて読みたい

【感想】「献身」こそがしんどくてつらい。映画『劇場』(又吉直樹原作)が抉る「信頼されること」の甘…

自信が持てない時、たった1人でも自分を肯定してくれる人がいてくれるだけで前に進めることがある。しかしその一方で、揺るぎない信頼に追い詰められてしまうこともある。映画『劇場』から、信じてくれる人に辛く当たってしまう歪んだ心の動きを知る

あわせて読みたい

【正義】マイノリティはどう生き、どう扱われるべきかを描く映画。「ルールを守る」だけが正解か?:映…

社会的弱者が闘争の末に権利を勝ち取ってきた歴史を知った上で私は、闘わずとも権利が認められるべきだと思っている。そして、そういう社会でない以上、「正義のためにルールを破るしかない」状況もある。映画『パブリック』から、ルールと正義のバランスを考える

あわせて読みたい

【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える

どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る

あわせて読みたい

【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…

世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ

あわせて読みたい

【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…

「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える

あわせて読みたい

【素顔】「ヨコハマメリー史」から「伊勢佐木町史」を知れる映画。謎の女性が町の歴史に刻んだものとは…

横浜で長らく目撃されていた白塗りの女性は、ある時から姿を消した。彼女の存在を欠いた伊勢佐木町という街は、大きく変わってしまったと語る者もいる。映画『ヨコハマメリー』から、ある種のアイコンとして存在した女性の生き様や彼女と関わった者たちの歴史、そして彼女の”素顔”を知る

あわせて読みたい

【実話】正論を振りかざす人が”強い”社会は窮屈だ。映画『すばらしき世界』が描く「正解の曖昧さ」

「SNSなどでの炎上を回避する」という気持ちから「正論を言うに留めよう」という態度がナチュラルになりつつある社会には、全員が全員の首を締め付け合っているような窮屈さを感じてしまう。西川美和『すばらしき世界』から、善悪の境界の曖昧さを体感する

あわせて読みたい

【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像

1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ

あわせて読みたい

【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…

死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ

あわせて読みたい

【爆笑】「だるい」「何もしたくない」なら、「自分は負け組」と納得して穏やかに生きよう:『負ける技…

勝利は敗北の始まり」という感覚は、多くの人が理解できると思います。日本では特に、目立てば目立つほど足を引っ張られてしまいます。だったら、そもそも「勝つ」ことに意味などないのでは?『負ける技術』をベースに、ほどほどの生き方を学びます

あわせて読みたい

【改革】AIは将棋をどう変えた?羽生善治・渡辺明ら11人の現役棋士が語る将棋の未来:『不屈の棋士』(…

既に将棋AIの実力はプロ棋士を越えたとも言われる。しかし、「棋力が強いかどうか」だけでは将棋AIの良し悪しは判断できない。11人の現役棋士が登場する『不屈の棋士』をベースに、「AIは将棋界をどう変えたのか?」について語る

あわせて読みたい

【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…

30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。

あわせて読みたい

【諦め】「人間が創作すること」に意味はあるか?AI社会で問われる、「創作の悩み」以前の問題:『電気…

AIが個人の好みに合わせて作曲してくれる世界に、「作曲家」の存在価値はあるだろうか?我々がもうすぐ経験するだろう近未来を描く『電気じかけのクジラは歌う』をベースに、「創作の世界に足を踏み入れるべきか」という問いに直面せざるを得ない現実を考える

あわせて読みたい

【継続】「言語化できない」を乗り越えろ。「読者としての文章術」で、自分の思考をクリアにする:『読…

ブログやSNSなどが登場したことで、文章を書く機会は増えていると言える。しかし同時に、「他人に評価されるために書く」という意識も強くなっているだろう。『読みたいことを書けばいい』から、「楽しく書き”続ける”」ための心得を学ぶ

あわせて読みたい

【辛い】こじらせ女子必読!ややこしさと共に生きるしかない、自分のことで精一杯なすべての人に:『女…

「こじらせ」って感覚は、伝わらない人には全然伝わりません。だからこそ余計に、自分が感じている「生きづらさ」が理解されないことにもどかしさを覚えます。AVライターに行き着いた著者の『女子をこじらせて』をベースに、ややこしさを抱えた仲間の生き方を知る

あわせて読みたい

【肯定】社会不適合者こそ非凡。学校・世の中に馴染めなかった異才たちの過去から”才能”の本質を知る:…

「みんなと同じ」に馴染めないと「社会不適合」と判断され、排除されてしまうことが多いでしょう。しかし『非属の才能』では、「どこにも属せない感覚」にこそ才能の源泉があると主張します。常識に違和感を覚えてしまう人を救う本から、同調圧力に屈しない生き方を学ぶ

あわせて読みたい

【考察】世の中は理不尽だ。平凡な奴らがのさばる中で、”特別な私の美しい世界”を守る生き方:『オーダ…

自分以外は凡人、と考える主人公の少女はとてもイタい。しかし、世間の価値観と折り合わないなら、自分の美しい世界を守るために闘うしかない。中二病の少女が奮闘する『オーダーメイド殺人クラブ』をベースに、理解されない世界をどう生きるかについて考察する

あわせて読みたい

【覚悟】人生しんどい。その場の”空気”から敢えて外れる3人の中学生の処世術から生き方を学ぶ:『私を知…

空気を読んで摩擦を減らす方が、集団の中では大体穏やかにいられます。この記事では、様々な理由からそんな選択をしない/できない、『私を知らないで』に登場する中学生の生き方から、厳しい現実といかにして向き合うかというスタンスを学びます

あわせて読みたい

【表現者】「センスが良い」という言葉に逃げない。自分の内側から何かを表現することの本質:『作詞少…

大前提として、表現には「技術」が必要だ。しかし、「技術」だけでは乗り越えられない部分も当然ある。それを「あいつはセンスが良いから」という言葉に逃げずに、向き合ってぶつかっていくための心得とは何か。『作詞少女』をベースに「表現することの本質」を探る

あわせて読みたい

【前進】誰とも価値観が合わない…。「普通」「当たり前」の中で生きることの難しさと踏み出し方:『出会…

生きていると、「常識的な考え方」に囚われたり、「普通」「当たり前」を無自覚で強要してくる人に出会ったりします。そういう価値観に合わせられない時、自分が間違っている、劣っていると感じがちですが、そういう中で一歩踏み出す勇気を得るための考え方です

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

才能・センスがない【本・映画の感想】 | ルシルナ

子どもの頃は、自分が何かの才能やセンスに恵まれていることを期待していましたが、残念ながら天才ではありませんでした。昔はやはり、凄い人に嫉妬したり、誰かと比べて苦…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント