目次

はじめに

この記事で取り上げる映画

監督:ハンナ・ベルイホルム, Writer:イリヤ・ラウツィ, 出演:シーリ・ソラリンナ, 出演:ソフィア・ヘイッキラ, 出演:ヤニ・ヴォラネン, 出演:レイノ・ノルディン

¥400 (2025/10/09 06:49時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

- 普段はネタバレを避けて感想を書くが、この記事では私なりの解釈をネタバレを気にせずに書いている

- いわく言い難い狂気を放つ母親は、本作においては「我々と同じ側の存在」として描かれているのだと思う

- 「良い子でいたい」と願う少女が生み出してしまった怪物とのラストシーンをどう解釈すべきだろうか?

私の解釈が正しいかどうかは分からないが、このような捉え方をすることで本作の物語を捉えやすくなるとは思う

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

映画『ハッチング―孵化―』は、「溜め込んだ『悪』が別存在として分裂する」という狂気を発端に、常軌を逸した世界が現出する物語

思っていた以上に超絶狂気的な映画だった。誰かに勧めたりはしにくいし、「面白い?」と聞かれても正直「うん」とは言いにくいのだが、しかし「凄かった」ことだけは間違いない。良し悪しはともかく、本作の凄さについては語りたくなる。なので、普段はなるべくネタバレをせずに感想を書くのだが、この記事ではネタバレを気にせず書きたいことを書いてしまおうと思う。「内容について詳しく知りたくない」という人は読まない方がいいだろう。

あわせて読みたい

【愛】ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の“衝撃の出世作”である映画『灼熱の魂』の凄さ。何も語りたくない

映画館で流れた予告映像だけで観ることを決め、他になんの情報も知らないまま鑑賞した映画『灼熱の魂』は、とんでもない映画だった。『DUNE/デューン 砂の惑星』『ブレードランナー 2049』など有名作を監督してきたドゥニ・ヴィルヌーヴの衝撃の出世作については、何も語りたくない

「善」と「悪」が内在している母親

本作『ハッチング―孵化―』を観ている間は正直、「頭が振り回されっぱなし」という感じで何かを考える余裕などなかったのだが、観終わってからあれこれ思い返してみると、この物語は『ジキルとハイド』みたいな話なのだろうと思う。「みたいな」と書いたのには理由がある。『ジキルとハイド』の場合は「1つの肉体の中で『善』と『悪』が切り替わる」わけだが、本作では「善の肉体」と「悪の肉体」に分裂するのだ。こう捉えると、本作全体を理解しやすくなるだろうし、また、この点が実に特異的な物語だと言えると思う。

さて、その見方を補強する要素と言えるのが母親である。というわけでまずは、主人公の母親について少し説明したいと思う。

母親は「素敵な毎日」というYouTubeチャンネルを運営し、自身を含む家族4人の日々の生活を映し出している。「ごく一般的なフィンランド家庭の日常を切り取る」というコンセプトのようだ。しかしその生活はどうにも「一般的」とは言えないように感じられる。フィンランド人にどう見えるのかは分からないが、映画の作り的には明らかに「母親が切り取る日常は”盛られている”」と示唆されているように思う。「キラキラ」と形容するのがピッタリの日々なのだが、しかし母親は「これが私たちの『普通』なんですよ」と暗に主張することでマウントを取ろうとしている感じがあった。

あわせて読みたい

【あらすじ】ムロツヨシ主演映画『神は見返りを求める』の、”善意”が”悪意”に豹変するリアルが凄まじい

ムロツヨシ演じる田母神が「お人好し」から「復讐の権化」に豹変する映画『神は見返りを求める』。「こういう状況は、実際に世界中で起こっているだろう」と感じさせるリアリティが見事な作品だった。「善意」があっさりと踏みにじられる世界を、私たちは受け容れるべきだろうか?

そして、そんな「キラキラ」の演出のために彼女は、夫、娘、息子を平気で利用する。つまり、悪意を持って母親を表現するなら、「自分が理想とする『キラキラ』のためならいくらでも家族を犠牲に出来る人物」と言えるのではないかと思う。

しかし、「犠牲」だと感じているのはどうやら観客だけのようだ。家族は母親のことが大好きみたいだし、当然、自分たちが置かれた状況を「犠牲」だとは考えてもいない(あくまでも、本作のスタート地点においては)。そして恐らくだが、夫と息子が抱く母親に対する感情は”あまり”変わっていないのだと思う。彼らにとって母親は、本作の最初から最後まで、概ね「素敵なお母さん」のままというわけだ。

なのだが、そんな「素敵なお母さん」は実は、家族の前でも平然と「悪」を露出する。

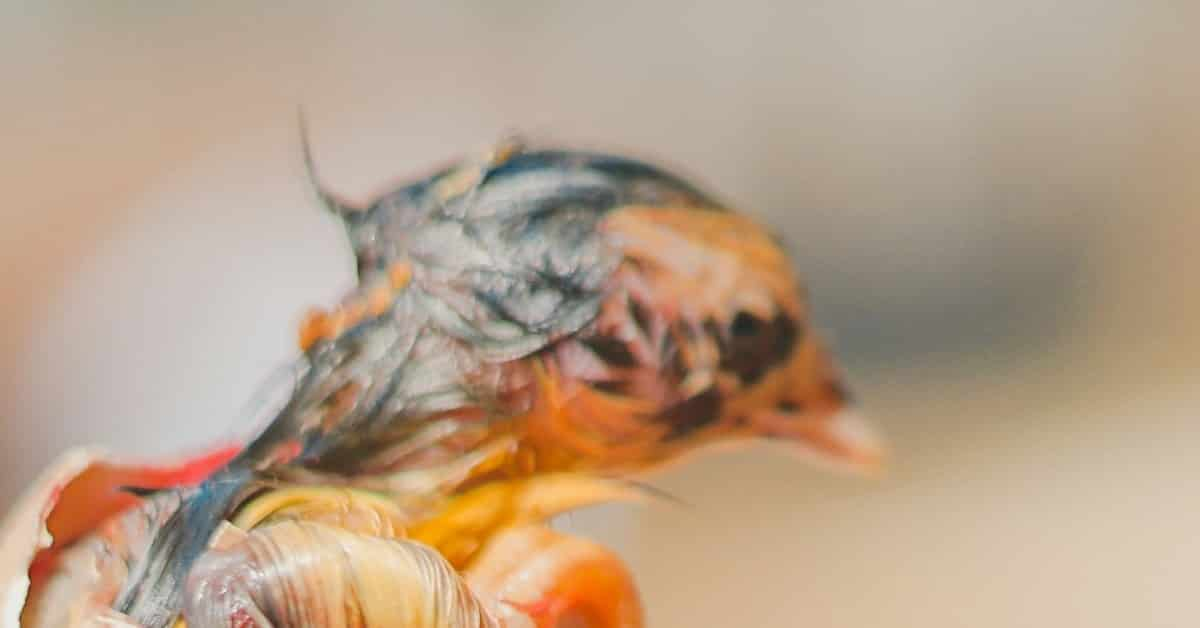

予告編でも使われていたが、映画冒頭にこんなシーンがあった。YouTubeの撮影中に窓から室内にカラスが入り込んでしまうのだ。そのカラスを姉・ティンヤが生け捕りにするのだが、「外に放す?」と聞いた彼女に対して母親は「こっちに」と寄越すように指示をする。そしてそのままカラスの首をへし折り、平然と「生ゴミに捨てておいて」と言ってのけるのだ。

あわせて読みたい

【狂気】「こんな作品を作ろうと考えて実際世に出した川上さわ、ヤベェな」って感じた映画『地獄のSE』…

私が観た時はポレポレ東中野のみで公開されていた映画『地獄のSE』は、最初から最後までイカれ狂ったゲロヤバな作品だった。久しぶりに出会ったな、こんな狂気的な映画。面白かったけど!「こんなヤバい作品を、多くの人の協力を得て作り公開した監督」に対する興味を強く抱かされた作品で、とにかく「凄いモノを観たな」という感じだった

それだけではない。母親はYouTubeを通じて新体操をやっている娘の素晴らしさを伝えたいと考えており、そのため、なかなか上達しない技の練習を、コーチに止められても続けさせるのだ。ティンヤの身体がボロボロになっていることが分かっているにも拘らずである。さらに彼女は、「浮気していること」をあっさりと娘に伝えていた。というかどうやら、夫にもその事実を話しているようだ。そんなわけで、この母親がとにかくちょっと「普通」ではないのである。

そんな母親を中心に家族の日常が成り立っていること自体がまず狂気的に思えるのだが、しかし、映画冒頭から仄かに伝わってくるこれらの「狂気」は決して、本作『ハッチング―孵化―』の中核ではない。あくまでも「舞台装置」程度の存在でしかないのだ。ここで私が確認したかったのは、「この母親は『ジキルとハイド』のように、1つの肉体の中に『善』と『悪』が内在している」という点である。この描写は、本作においては「対比的な存在の提示」なのだと思う。

母親は確かにそこはかとなく狂気的な存在である。それは間違いない。しかし、「1つの肉体の中に『善』と『悪』が内在している」という意味では、私たちとそう変わらないだろう。私たちも、『ジキルとハイド』ほどではないにせよ、ある場面では「善」的な部分が、そして別の場面では「悪」的な部分が表出するのが当たり前である。つまり、とても共感できる対象ではないこの母親はむしろ、「我々一般人を代表する存在」として描かれていると言えるのではないかと思う。

あわせて読みたい

【衝撃】広末涼子映画デビュー作『20世紀ノスタルジア』は、「広末が異常にカワイイ」だけじゃない作品

広末涼子の映画デビュー・初主演作として知られる『20世紀ノスタルジア』は、まず何よりも「広末涼子の可愛さ」に圧倒される作品だ。しかし、決してそれだけではない。初めは「奇妙な設定」ぐらいにしか思っていなかった「宇宙人に憑依されている」という要素が、物語全体を実に上手くまとめている映画だと感じた

母親のようには生きられない主人公ティンヤ、そしてその葛藤によって具現化された”怪物”について

そして、そんな風には生きられない存在として描かれるのが主人公のティンヤである。

本作『ハッチング―孵化―』では冒頭からしばらくの間、「ティンヤが静かに鬱屈を溜め込んでいるのだろう」と感じさせるような場面が多く描かれていた。先述した「カラスの死体を生ゴミとして捨てる」だけではなく、「隣に引っ越してきた家族が飼っている犬に噛まれる」「その隣人の娘が同じ体操教室に通っており、自分よりも上手いことが分かる」など、色んな場面でティンヤは「モヤッとした感情」を抱かされる。

しかしどうやら彼女は、それを表に出すことが苦手なようだ。

あわせて読みたい

【葛藤】映画『きみの色』(山田尚子)は、感受性が強すぎる若者のリアルをバンドを通じて描き出す(主…

山田尚子監督作『きみの色』は、これといった起伏のないストーリー展開でありながら、「若い世代の繊細さに満ちた人間関係」をとてもリアルに描き出す雰囲気が素敵な作品。「悩み・葛藤を抱えている状態が日常である」という雰囲気をベースにしつつ、「音楽」を起点に偶然繋がった3人の緩やかな日々を描き出す物語に惹きつけられた

その理由については推測するしかないが、普段から母親を見ているからではないかと思っている。つまり「反面教師」というわけだ。映画で描かれる時点以前のティンヤについては描写がないのでなんとも言えないが、少なくとも彼女は、物語の進展と共に「母親への違和感」を積み重ねているように見える。そして同時に、「あんな風にはなりたくない」と強く感じているのだと思う。まあそれも当然だろう。むしろ、そんな風には感じていなさそうな父親と弟の方が異常に見えてしまうほどだ。

まあそれはともかく、母親を見て「あんな風にはなりたくない」と感じているティンヤは、自分の中に生まれる続ける「悪」を表には出せず、そのまま内側に留めておくことしか出来ないのだと思う。

そしてそのようなタイミングで彼女は夜の森で卵を見つけ、それを拾ってベッドの中で温め続けるのだ。初めはニワトリの卵程度だったにも拘らず、いつの間にかダチョウの卵ぐらい大きくなるのだが、ティンヤはそのまま温め続けた。そして、彼女が「母親を浮気相手に取られてしまった」という悲しみから流した涙に触れた卵は、それをきっかけにするかのように中から割れ、そこから怪物が現れるのだ。彼女はこの怪物に「アッリ」という名前を付けていた。

あわせて読みたい

【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…

宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う

さて、私もそうだったのだが、観客は最初、「ティンヤがこの怪物に優しく接する理由」がまったく理解できないはずだ。しかし、本作『ハッチング―孵化―』を最後まで観ると、「アッリ」が「ティンヤの中の『悪』を凝縮した存在」であることが理解できると思う。ティンヤは恐らく、この怪物を見た瞬間に(あるいは卵を見つけた瞬間に)、それが「自分自身」であると直観できたのだろう。だからこそ、恐ろしくグロテスクな見た目にも拘らず、その怪物を育てることに決めたのだと思う。

そして、その決断にはやはり、ティンヤの「『悪』を表に出すのが苦手」という葛藤が関わっていたはずだ。

先ほどから書いているように、彼女は学校・母親・隣人との関係の中で様々な鬱屈を抱えてきたにも拘らず、それを表出することが出来ないでいた。本当なら「嫌だ」「辛い」「辞めたい」「悲しい」などと口にするべきなのに、どうしても飲み込んでしまうのだ。それどころか、自分の気持ちを押し殺して「母親を喜ばせるようなこと」ばかり言ってしまう始末である。

恐らく、そんな自分に嫌気が差していたのだろう。

あわせて読みたい

【母娘】よしながふみ『愛すべき娘たち』で描かれる「女であることの呪い」に男の私には圧倒されるばかりだ

「女であること」は、「男であること」と比べて遥かに「窮屈さ」に満ちている。母として、娘として、妻として、働く者として、彼女たちは社会の中で常に闘いを強いられてきた。よしながふみ『愛すべき娘たち』は、そんな女性の「ややこしさ」を繊細に描き出すコミック

ティンヤが、「アッリは自分の中の『悪』だ」と直観していたのであれば、「その『悪』を育てることで、現状を打破できるかもしれない」という発想もそう飛躍したものではないだろう。だから彼女は、怪物をお風呂に入れ、吐瀉物しか食べないアッリのために必死で食べ物を吐き戻し、かなりの大きさに成長した怪物を家族に見つからないよう必死に隠すのである。

そしてこれは、「特異な多重人格」のようにも捉えられるんじゃないかと思う。「多重人格」について詳しいわけではないが、「『現実逃避』的な発想が引き金になることもある」という話を何かで読んだ記憶がある。例えば、親から虐待を受けている子どもが「虐待を受けているのは自分じゃなくて、別人格だ」と思い込むことで新たな人格が生み出される、みたいなことだ。

この発想を本作に当てはめるなら、ティンヤは「別人格」ではなく「別存在」を生み出したと考えてみてもいいだろう。ティンヤにはたぶん「良い子でいたい」という思いが強くある。しかし、「ずっと良い子でいる」というのはなかなか難しい。どうしても「『嫌だ』と言いたい」「仕返ししたい」みたいな「悪」が出てきてしまうからだ。であれば、そういう「悪」だけを引き受けてくれる存在がいれば、自分はずっと「良い子」のままでいられるのではないか。つまり私は、この「怪物」はそういう存在として生み出されたと考えているのだ。

あわせて読みたい

【感想】B級サメ映画の傑作『温泉シャーク』は、『シン・ゴジラ』的壮大さをバカバカしく描き出す

「温泉に入っているとサメに襲われる」という荒唐無稽すぎる設定のサメ映画『温泉シャーク』は、確かにふざけ倒した作品ではあるものの、観てみる価値のある映画だと思います。サメの生態を上手く利用した設定や、「伏線回収」と表現していいだろう展開などが巧みで、細かなことを気にしなければ、そのバカバカしさを楽しめるはずです

このように捉えなければ、ティンヤがグロテスクな怪物を育て、見つからないように匿う動機が理解できない。観客がそう認識できるのは大分後になってからなのでしばらくは混乱させられるが、ティンヤは恐らく、かなり早い段階で「アッリ=ティンヤの『悪』」だと理解できていたのだと思う。

本作で展開される「狂気」をどのように解釈すべきか?

さて、「ティンヤの『悪』」であるアッリは、ティンヤが抱く苛立ちに分かりやすく反応する。ティンヤとアッリは一心同体なのだからそれは当然だろう。しかし、ティンヤにとって思いがけないことも判明した。どうも、「アッリの『怒り』」が思っている以上に強いようなのだ。いや、もちろんこれは「ティンヤの『怒り』の強さ」を示しているに過ぎないのだが、「良い子」でありたいと考えているティンヤにしてみれば、「まさか自分の中に、これほど強い『怒り』があるとは」みたいに驚かされたんじゃないかと思う。

例えば、本作『ハッチング―孵化―』を観ながら「???」と感じていた場面なのだが、アッリが犬を殺すシーンがある。この時点ではまだ「アッリ=ティンヤの『悪』」という仮説が私の中にはなかったので、「犬」が殺された理由がまったく理解できなかったのだ。最初は「食料」として襲ったのかとも思ったのだが、「吐瀉物しか食べない」のでそれも違う。その後その犬が「隣家の犬」だと明かされるのだが、それでも私には状況が掴めなかった。やっと理解できたのは映画を観終えた後で、要するに「ティンヤが指を噛まれた復讐」としてアッリは隣家の犬を殺したのである。そう捉えると、アッリの行動が「復讐」としては過剰であることが理解できるだろう。

あわせて読みたい

【面白い】映画『ラストマイル』は、物流問題をベースに「起こり得るリアル」をポップに突きつける(監…

映画『ラストマイル』は、「物流」という「ネット社会では誰にでも関係し得る社会問題」に斬り込みながら、実に軽妙でポップな雰囲気で展開されるエンタメ作品である。『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界で展開される「シェアード・ユニバース」も話題で、様々な人の関心を広く喚起する作品と言えるだろう

その後も、「ティンヤが怒りを感じたことに対してアッリが復讐する」という展開が続くのだが、その行動はとにかく釣り合わない。アッリがあまりにも過剰に復讐を果たしていくのである。しかし、ティンヤがアッリを止めるのは難しい。「アッリの『怒り』」はそのまま「ティンヤの『怒り』」なのだから、アッリの復讐を「やりすぎ」だと感じていてもどうにも出来ないのだ。ティンヤはもしかしたら、「こんなことになるなら、『悪』を内側に留めたままにしておけば良かった」と感じたかもしれないが、もう遅い。表に出てきて「怪物」として具現化してしまった「ティンヤの『悪』」を、もはやティンヤ自身でも抑え込むことが出来ないのである。

さて、このような捉え方をした場合、ラストシーンはどう解釈すべきだろうか? 私なりの理解を書いてみたいと思う。

本作中の「赤ちゃんに斧を振り上げた場面」でも示唆されたのだが、ティンヤとアッリはどうやら「痛み」で繋がっているようである。どちらかが肉体的に「痛み」を感じた場合、もう一方も同じ場所に「痛み」を感じるというわけだ。だから、母親がアッリに包丁を突きつけた時、ティンヤも痛みを感じたのである。この時点でも母親は状況をまったく理解していなかったはずだが、観客の視点で言えば、「アッリが殺されればティンヤも死んでしまうのだろう」という捉え方になると思う。少なくとも、私はそのように考えた。

では、その後どんな展開になるのか。「えっ!?」と驚かされたのだが、なんとティンヤがアッリを庇い、母親が振り下ろしたナイフがティンヤの胸に突き刺さるのだ。これも、観ている時には上手く理解できず、「なんとも複雑な行動原理だな」と感じたのだが、「アッリ=ティンヤの『悪』」だとすれば上手く捉えられるように思う。

あわせて読みたい

【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…

実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる

ティンヤはこのラストシーンに至るまでずっと、アッリに「消えろ」と言い続けてきた。恐らく「私の前には現れないでくれ」という意味だろう。そもそもアッリはティンヤが育てたわけで、彼女にはそのことに対する罪悪感があるのだと思う。私の仮説では「アッリが『ティンヤの悪』だと分かった上で一緒にいた」のだから、「アッリの行動には自分にも責任がある」と考えていたはずだ。というかティンヤはたぶん、「アッリの行動はすべて自分に責任がある」みたいに認識していたのだろう。だから、アッリに責任を押し付けて終わりにするなんてことは出来なかったに違いない。さらに、ティンヤとアッリはそもそも一心同体なのだから、ティンヤとしては「消えろ」と言うしかなかったのだと思う。

そしてだからこそ、ラストでアッリを庇うなんて行動を取ったのだろう。「アッリが死ねばお終い」なんて結末は、「良い子」であるティンヤには許容できなかったのだと思う。

では、ナイフで胸を刺されたティンヤはどうなったのだろうか? はっきりとは描かれないものの、彼女は恐らく死んだはずだ。しかしそれと同時に驚くべきことが起こる。ラストシーンでアッリは怪物ではなくティンヤのような見た目になっていたのだが、しかし振る舞いはまるで獣のようだった。しかしそんなアッリが、ティンヤの死を境にして、まるでティンヤであるかのような振る舞いで立ち上がるのだ。

あわせて読みたい

【純愛】映画『ぼくのエリ』の衝撃。「生き延びるために必要なもの」を貪欲に求める狂気と悲哀、そして恋

名作と名高い映画『ぼくのエリ』は、「生き延びるために必要なもの」が「他者を滅ぼしてしまうこと」であるという絶望を抱えながら、それでも生きることを選ぶ者たちの葛藤が描かれる。「純愛」と呼んでいいのか悩んでしまう2人の関係性と、予想もつかない展開に、感動させられる

これは一体どう解釈したらいいだろうか?

「母親の理想が打ち砕かれた」ことを示すラストシーン

あくまでも私の勝手な解釈に過ぎないが、この場面は恐らく、「ティンヤの中の『善』と『悪』が、アッリの身体の中で再び1つになった」ことを意味しているのだと思う。つまり、「『悪』だけを外在化させる」という特殊な状況から、母親や我々と同じような状態になったというわけだ。というわけで、私のこの解釈を採用するのであれば、狂気づくしだった本作『ハッチング―孵化―』の物語は結果として、ティンヤにとってはハッピーエンドだったと言っていいように思う。「良い子でいなければ」という軛から解放され、「嫌な時は『嫌だ』と言える」みたいな人格として今後は生きていけるのではないか。なんとなく私はそんな風に理解している。

しかし、母親にとってはバッドエンドだったと言っていいはずだ。

あわせて読みたい

【難しい】映画『鳩の撃退法』をネタバレ全開で考察。よくわからない物語を超詳細に徹底解説していく

とても難しくわかりにくい映画『鳩の撃退法』についての考察をまとめていたら、1万7000字を超えてしまった。「東京編で起こったことはすべて事実」「富山編はすべてフィクションかもしれない」という前提に立ち、「津田伸一がこの小説を書いた動機」まで掘り下げて、実際に何が起こっていたのかを解説する(ちなみに、「実話」ではないよ)

物語の後半では、先程も少し触れた通り、アッリはティンヤのような姿として存在する。そして母親は、「ティンヤの姿をしたアッリ」を葬り去る意思を明確に示すのだ。それはまるで、冒頭でカラスの首をへし折った時のような雰囲気に私には見えていたし、さらに言えばこれは、「自分の娘には『良い子』でいてほしい」という彼女自身が持つ強烈な「エゴ」の表れでもあるのだと思う。

さて、母親はある場面で、ティンヤに対して非常に印象的な言葉を口にしていた。

せめてあなたぐらいは私を幸せにしてほしかった。

この短いセリフからは、いくつかの状況を読み取ることが可能である。まず、「母親は実は幸せを感じられていない」ということが理解できるだろう。つまりそれは、「YouTubeで見せている姿は『虚構』である」と、彼女自身が自覚していることを示唆してもいると思う。さらにそれに加えて、「娘が『完璧な存在』でいてくれさえいれば、私は幸せでいられるのに」という意味も込められているはずなのだ。凄いセリフだなと感じた。

あわせて読みたい

【変態】映画『コンセント/同意』が描く50歳と14歳少女の”恋”は「キモっ!」では終われない

映画『コンセント/同意』は、50歳の著名小説家に恋をした14歳の少女が大人になってから出版した「告発本」をベースに作られた作品だ。もちろん実話を元にしており、その焦点はタイトルの通り「同意」にある。自ら望んで36歳年上の男性との恋に踏み出した少女は、いかにして「同意させられた」という状況に追い込まれたのか?

さて、そんな母親だからこそ、ティンヤと同じ姿をしたアッリを見て、「すべてはアッリが悪い。アッリさえ殺せば、娘は『完璧な存在』でいられるはずだ」と短絡的に考えたのだと思う。そしてだからこそ、躊躇なくアッリを殺そうとするのである。つまり母親は、この状況においてもまだ「自身の幸せの追求」を諦めていないし、娘に自身の「理想」を押し付けようとしていたのだ。

しかし結果として、そんな母親の望みは彼女自身の行動によって打ち砕かれてしまう。そもそもティンヤの胸にナイフを突き立ててしまっているわけだし、さらに私の解釈では、アッリの中でティンヤの「善」と「悪」が融合されている。母親が望む「完璧な娘」はもうどこにもいない。ティンヤは自分自身の「死」を以って、母親の「希望」を粉砕したのだ。これによって、母親にとっての「理想」でもあり「虚構」でもあった「素敵な毎日」は永遠に失われてしまったのである。

このように解釈すればラストシーンを捉えやすくなると思うのだが、いかがだろうか?

あわせて読みたい

【純真】ゲイが犯罪だった時代が舞台の映画『大いなる自由』は、刑務所内での極深な人間ドラマを描く

男性同士の恋愛が犯罪であり、ゲイの男性が刑法175条を理由に逮捕されてしまう時代のドイツを描いた映画『大いなる自由』は、確かに同性愛の物語なのだが、実はそこに本質はない。物語の本質は、まさにタイトルにある通り「自由」であり、ラストシーンで突きつけられるその深い問いかけには衝撃を受けるだろう

監督:ハンナ・ベルイホルム, Writer:イリヤ・ラウツィ, 出演:シーリ・ソラリンナ, 出演:ソフィア・ヘイッキラ, 出演:ヤニ・ヴォラネン, 出演:レイノ・ノルディン

¥400 (2025/10/09 06:50時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

さて、ここまで「私なりの解釈」についてネタバレを気にせず書いてきたのだが、正直なところ、本作『ハッチング―孵化―』を観ている最中はこのような状況であることを捉えきれてはいなかった。ずっと「え!? 何が起こってるわけ?」という混乱状態に置かれていたと言っていいだろう。とはいえ本作は、表層だけに触れていても「ホラー作品としてメチャクチャ怖い映画」という感じで、十分楽しめると思う。観終わった時点では本当に、「全然意味分からんかったけどなんか凄いものを観たな」という感想だった。

また、「怖さ」という意味で言うなら、「様々な『狂気』がさも当たり前のように現出する」という展開もかなり恐ろしかった。映画の舞台は「現代のフィンランド」のはずなのに、同時代を生きている私たちの常識がことごとく通用しないのだ。まったく足元が定まらないグラグラした土台の上で物語が進んでいくので、その不安定さに観客も揺れ動かされてしまうんじゃないかと思う。

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス)は意味不明なのに何故か超絶面白かった(主…

映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス監督)は、最初から最後まで「意味不明」と言っていいレベルで理解できなかったが、しかし「実に良い映画を観たなぁ」という感覚にさせてもくれる、とても素敵な作品だった。さらに、「3つの異なる物語を同じ役者の組み合わせで撮る」という斬新な構成が上手くハマっていたようにも思う

というわけで、ずっと振り回されっぱなしで「解釈」にまで思考が回らなかったのだが、家に帰って感想を書く前に改めて色々と思い返してみたことで、「なるほど、こういう物語だったのだろう」という自分なりの解釈に辿り着くことができた。私の捉え方が正しいとして、「肉体が分裂するパターンの『ジキルとハイド』」という設定は非常に斬新で面白いし、「自分の内側の『悪』が別の肉体として存在する」という状況は、ある意味では「理想的」じゃないかとも思う(私は、「ちょっといいかもな」と感じた)。ティンヤにしたって、「アッリの『怒り』」があそこまで凶暴でなければ、「私が『良い子』でいられるこの状況は望ましい」なんて風に捉えられたんじゃないかという気がする。「狂気」と「魅力的な設定」が上手く絡まり合うことで、惹きつける物語に仕上がっているのだと感じた。

そんな作品を生み出した監督は、なんと本作が長編デビュー作なのだそうだ。また、ティンヤを演じた子は1200人の中からオーディションで選ばれたという。紹介欄に「シンクロナイズドスケート選手」とあったので、恐らく演技未経験で本作に参加したのではないかと思う。才能がある人というのはやはりいるものだなと思うし、羨ましさを感じてしまう。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…

私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【狂気】映画『ミッシング』(吉田恵輔監督)は「我が子の失踪」を起点に様々な「嫌な世界」を描く(主…

映画『ミッシング』は、「娘の失踪を機に壊れてしまった母親」を石原さとみが熱演する絶望的な物語である。事件を取材する地元局の記者の葛藤を通じて「『事実』とは何か」「『事実を報じる』ことの難しさ」が突きつけられ、さらに、マスコミを頼るしかない母親の苦悩と相まって状況が混沌とする。ホントに「嫌な世界」だなと思う

あわせて読みたい

【リアル】多様性を受け入れる気がない差別主義者のヘイトクライムを描く映画『ソフト/クワイエット』

映画『ソフト/クワイエット』は、「白人至上主義者の女性たちがムチャクチャする」という内容なのだが、実は「多様性」について再考を迫るようなストーリーでもあり、実に興味深かった。さらに「全編ワンカット」というスタイルで撮られており、緊張感や没入感も圧倒的なのだ。凄い映画を観たなと感じさせられた

あわせて読みたい

【虚構】映画『シアトリカル』が追う唐十郎と劇団唐組の狂気。芝居に生きる者たちの”リアル”とは?

映画『シアトリカル』は、異端児・唐十郎と、彼が主宰する「劇団唐組」に密着するドキュメンタリー映画である。「普段から唐十郎を演じている」らしい唐十郎は、「ややこしさ」と「分かりやすさ」をないまぜにした実に奇妙な存在だった。「演劇」や「演じること」に己を捧げた「狂気を孕む者たち」の生き様が切り取られた作品だ

あわせて読みたい

【丁寧】筒井康隆『敵』を吉田大八が映画化!死を見定めた老紳士が囚われた狂気的日常を描く(主演:長…

映画『敵』(吉田大八監督)は、原作が筒井康隆だけのことはあり、物語はとにかく意味不明だった。しかしそれでも「面白い」と感じさせるのだから凄いものだと思う。前半では「イケオジのスローライフ」が丁寧に描かれ、そこから次第に、「元大学教授が狂気に飲み込まれていく様」が淡々と、しかし濃密に描かれていく

あわせて読みたい

【実話】不可能を成し遂げた男を描く映画『愛を耕すひと』は、愛を知るための長い旅路の物語でもある(…

映画『愛を耕すひと』は、18世紀のデンマークを舞台に、「不可能」とまで言われた「ユトランド半島の開拓」を成し遂げたルドヴィ・ケーレンを描き出す物語だ。とはいえ「偉人の伝記」のような内容ではない。嫌がらせをしてくる貴族や、迷信を信じる者たちからの不信感などと闘いながら「愛」を知っていく、実に印象的な物語である

あわせて読みたい

【実話】最低の環境で異次元の結果を出した最高の教師を描く映画『型破りな教室』は超クールだ

映画『型破りな教室』は、メキシコでの実話を基にした信じがたい物語だ。治安最悪な町にある最底辺の小学校に赴任した教師が、他の教師の反対を押し切って独自の授業を行い、結果として、全国テストで1位を取る児童を出すまでになったのである。「考える力」を徹底的に養おうとした主人公の孤軍奮闘がとにかく素晴らしい

あわせて読みたい

【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く

映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた

あわせて読みたい

【捏造】袴田事件はついに再審での無罪が決定!冤罪の元死刑囚・袴田巌の現在と姉・秀子の奮闘:映画『…

映画『拳と祈り』は、2024年に再審無罪が確定した「袴田事件」の元死刑囚・袴田巌と、そんな弟を献身的にサポートする姉・秀子の日常を中心に、事件や裁判の凄まじい遍歴を追うドキュメンタリーである。日本の司法史上恐らく初めてだろう「前代未聞の状況」にマスコミで唯一関わることになった監督が使命感を持って追い続けた姉弟の記録

あわせて読みたい

【日常】映画『大きな家』(竹林亮)は、児童養護施設で「家族」と「血縁」の違いや難しさに直面する

児童養護施設に長期密着した映画『大きな家』は、映画『14歳の栞』で中学2年生をフラットに撮り切った竹林亮が監督を務めたドキュメンタリーである。子どもたちの過去に焦点を当てるのではなく、「児童養護施設の日常風景」として彼らを捉えるスタンスで、その上でさらに「家族のあり方」に対する子どもたちの認識が掘り下げられる

あわせて読みたい

【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理

たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける

あわせて読みたい

【感動】映画『ボストン1947』は、アメリカ駐留時代の朝鮮がマラソンで奇跡を起こした実話を描く

映画『ボストン1947』は、アメリカ軍駐留時代の朝鮮を舞台に、様々な困難を乗り越えながらボストンマラソン出場を目指す者たちの奮闘を描き出す物語。日本統治下で日本人としてメダルを授与された”国民の英雄”ソン・ギジョンを中心に、「東洋の小国の奇跡」と評された驚くべき成果を実現させた者たちの努力と葛藤の実話である

あわせて読みたい

【映画】ディオールのデザイナーだった天才ジョン・ガリアーノが差別発言で破滅した人生を語る:映画『…

何者なのかまったく知らない状態で観たドキュメンタリー映画『ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナー』は、差別発言によって失墜しすべてを失った天才デザイナーの凄まじい来歴が描かれる作品だ。実に複雑で興味深い存在だったし、その波乱の人生は、私のようなファッションに疎い人間でも面白く感じられると思う

あわせて読みたい

【才能】映画『トノバン』が描く、「日本の音楽史を変えた先駆者・加藤和彦」のセンス良すぎる人生(「♪…

「♪おらは死んじまっただ~」が印象的な『帰って来たヨッパライ』で知られる加藤和彦の才能と魅力を余す所なく映し出すドキュメンタリー映画『トノバン』を観て、まったく知らなかった人物の凄まじい存在感に圧倒されてしまった。50年以上も前の人だが、音楽性や佇まいなどを含め、現代でも通用するだろうと思わせる雰囲気が凄まじい

あわせて読みたい

【あらすじ】有村架純が保護司を演じた映画『前科者』が抉る、罪を犯した者を待つ「更生」という現実

映画『前科者』は、仮釈放中の元受刑者の更生を手助けするボランティアである「保護司」を中心に据えることで、「元犯罪者をどう受け入れるべきか」「保護司としての葛藤」などを絶妙に描き出す作品。個別の事件への処罰感情はともかく、「社会全体としていかに犯罪を減らしていくか」という観点を忘れるべきではないと私は思っている

あわせて読みたい

【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…

映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた

あわせて読みたい

【悲劇】映画『プリンセス・ダイアナ』『スペンサー』で知る、その凄まじい存在感と王室の窮屈さ

ドキュメンタリー映画『プリンセス・ダイアナ』と映画『スペンサー』は、衝撃的な死を遂げたダイアナ妃の生涯を対照的な形で描き出す作品だ。「過去映像のみ」で構成される非常に挑戦的な『プリンセス・ダイアナ』と、「王室との不和」を正面から描き出す『スペンサー』の2作によって、彼女が歩んだ壮絶な人生が浮き彫りにされる

あわせて読みたい

【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件

映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品

あわせて読みたい

【憧憬】「フランク・ザッパ」を知らずに映画『ZAPPA』を観て、「この生き様は最高」だと感じた

「フランク・ザッパ」がミュージシャンであることさえ禄に知らない状態で私が映画『ZAPPA』を観た私は、そのあまりに特異なスタンス・生き様にある種の憧憬を抱かされた。貫きたいと思う強い欲求を真っ直ぐ突き進んだそのシンプルな人生に、とにかくグッときたのだ。さらに、こんな凄い人物を知らなかった自分にも驚かされてしまった

あわせて読みたい

【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道

映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない

あわせて読みたい

【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…

映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった

あわせて読みたい

【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…

クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい

あわせて読みたい

【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…

映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う

あわせて読みたい

【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…

実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる

あわせて読みたい

【現実】我々が食べてる魚は奴隷船が獲ったもの?映画『ゴースト・フリート』が描く驚くべき漁業の問題

私たちは、「奴隷」が獲った魚を食べているのかもしれない。映画『ゴースト・フリート』が描くのは、「拉致され、数十年も遠洋船上に隔離されながら漁をさせられている奴隷」の存在だ。本作は、その信じがたい現実に挑む女性活動家を追うドキュメンタリー映画であり、まさに世界が関心を持つべき問題だと思う

あわせて読みたい

【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実

弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている

あわせて読みたい

【信念】映画『ハマのドン』の主人公、横浜港の顔役・藤木幸夫は、91歳ながら「伝わる言葉」を操る

横浜港を取り仕切る藤木幸夫を追うドキュメンタリー映画『ハマのドン』は、盟友・菅義偉と対立してでもIR進出を防ごうとする91歳の決意が映し出される作品だ。高齢かつほとんど政治家のような立ち位置でありながら、「伝わる言葉」を発する非常に稀有な人物であり、とても興味深かった

あわせて読みたい

【天才】タランティーノ作品ほぼ未見で観た面白ドキュメンタリー。映画に愛された映画オタクのリアル

『パルプ・フィクション』しか監督作品を観たことがないまま、本作『クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男』を観たが、とても面白いドキュメンタリー映画だった。とにかく「撮影現場に笑いが絶えない」ようで、そんな魅力的なモノづくりに関わる者たちの証言から、天才の姿が浮かび上がる

あわせて読みたい

【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘

重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー

あわせて読みたい

【家族】ゲイの男性が、拘置所を出所した20歳の男性と養子縁組し親子関係になるドキュメンタリー:映画…

「ゲイの男性が、拘置所から出所した20歳の男性と養子縁組し、親子関係になる」という現実を起点にしたドキュメンタリー映画『二十歳の息子』は、奇妙だが実に興味深い作品だ。しばらく何が描かれているのか分からない展開や、「ゲイであること」に焦点が当たらない構成など、随所で「不協和音」が鳴り響く1作

あわせて読みたい

【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…

稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる

あわせて読みたい

【歴史】NIKEのエアジョーダン誕生秘話!映画『AIR/エア』が描くソニー・ヴァッカロの凄さ

ナイキがマイケル・ジョーダンと契約した時、ナイキは「バッシュ業界3位」であり、マイケル・ジョーダンも「ドラフト3位選手」だった。今からは信じられないだろう。映画『AIR/エア』は、「劣勢だったナイキが、いかにエアジョーダンを生み出したか」を描く、実話を基にした凄まじい物語だ

あわせて読みたい

【実話】福島智とその家族を描く映画『桜色の風が咲く』から、指点字誕生秘話と全盲ろうの絶望を知る

「目が見えず、耳も聞こえないのに大学に進学し、後に東京大学の教授になった」という、世界レベルの偉業を成し遂げた福島智。そんな彼の試練に満ちた生い立ちを描く映画『桜色の風が咲く』は、本人の葛藤や努力もさることながら、母親の凄まじい献身の物語でもある

あわせて読みたい

【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…

「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか

あわせて読みたい

【驚異】映画『RRR』『バーフバリ』は「観るエナジードリンク」だ!これ程の作品にはなかなか出会えないぞ

2022年に劇場公開されるや、そのあまりの面白さから爆発的人気を博し、現在に至るまでロングラン上映が続いている『RRR』と、同監督作の『バーフバリ』は、大げさではなく「全人類にオススメ」と言える超絶的な傑作だ。まだ観ていない人がいるなら、是非観てほしい!

あわせて読みたい

【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…

「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る

あわせて読みたい

【挑戦】手足の指を失いながら、今なお挑戦し続ける世界的クライマー山野井泰史の”現在”を描く映画:『…

世界的クライマーとして知られる山野井泰史。手足の指を10本も失いながら、未だに世界のトップをひた走る男の「伝説的偉業」と「現在」を映し出すドキュメンタリー映画『人生クライマー』には、小学生の頃から山のことしか考えてこなかった男のヤバい人生が凝縮されている

あわせて読みたい

【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す

香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す

あわせて読みたい

【伝説】やり投げ選手・溝口和洋は「思考力」が凄まじかった!「幻の世界記録」など数々の逸話を残した…

世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的なトレーニングと、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界記録」を叩き出した天才の伝説と実像

あわせて読みたい

【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…

『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか

あわせて読みたい

【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作

大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい

あわせて読みたい

【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…

遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている

あわせて読みたい

【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実

アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた

あわせて読みたい

【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー

映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー

あわせて読みたい

【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える

かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である

あわせて読みたい

【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』

世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す

あわせて読みたい

【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』

2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない

あわせて読みたい

【貢献】社会問題を解決する2人の「社会起業家」の生き方。「豊かさ」「生きがい」に必要なものは?:『…

「ヤクの毛」を使ったファッションブランド「SHOKAY」を立ち上げ、チベットの遊牧民と中国・崇明島に住む女性の貧困問題を解決した2人の若き社会起業家の奮闘を描く『世界を変えるオシゴト』は、「仕事の意義」や「『お金』だけではない人生の豊かさ」について考えさせてくれる

あわせて読みたい

【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…

アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている

あわせて読みたい

【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?

タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う

あわせて読みたい

【弾圧】香港デモの象徴的存在デニス・ホーの奮闘の歴史。注目の女性活動家は周庭だけじゃない:映画『…

日本で香港民主化運動が報じられる際は周庭さんが取り上げられることが多いが、香港には彼女よりも前に民主化運動の象徴的存在として認められた人物がいる。映画『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』の主人公であるスター歌手の激動の人生を知る

あわせて読みたい

【妄執】チェス史上における天才ボビー・フィッシャーを描く映画。冷戦下の米ソ対立が盤上でも:映画『…

「500年に一度の天才」などと評され、一介のチェスプレーヤーでありながら世界的な名声を獲得するに至ったアメリカ人のボビー・フィッシャー。彼の生涯を描く映画『完全なるチェックメイト』から、今でも「伝説」と語り継がれる対局と、冷戦下ゆえの激動を知る

あわせて読みたい

【民主主義】占領下の沖縄での衝撃の実話「サンマ裁判」で、魚売りのおばぁの訴えがアメリカをひっかき…

戦後の沖縄で、魚売りのおばぁが起こした「サンマ裁判」は、様々な人が絡む大きな流れを生み出し、最終的に沖縄返還のきっかけともなった。そんな「サンマ裁判」を描く映画『サンマデモクラシー』から、民主主義のあり方と、今も沖縄に残り続ける問題について考える

あわせて読みたい

【実話】映画『ハドソン川の奇跡』の”糾弾された英雄”から、「正しさ」をどう「信じる」かを考える

制御不能の飛行機をハドソン川に不時着させ、乗員乗客155名全員の命を救った英雄はその後、「わざと機体を沈め損害を与えたのではないか」と疑われてしまう。映画『ハドソン川の奇跡』から、「正しさ」の難しさと、「『正しさ』の枠組み」の重要性を知る

あわせて読みたい

【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事

「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である

あわせて読みたい

【驚異】信念を貫く勇敢さを、「銃を持たずに戦場に立つ」という形で示した実在の兵士の凄まじさ:映画…

第二次世界大戦で最も過酷な戦場の1つと言われた「前田高地(ハクソー・リッジ)」を、銃を持たずに駆け回り信じがたい功績を残した衛生兵がいた。実在の人物をモデルにした映画『ハクソー・リッジ』から、「戦争の悲惨さ」だけでなく、「信念を貫くことの大事さ」を学ぶ

あわせて読みたい

【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:…

グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る

あわせて読みたい

【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る

地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する

あわせて読みたい

【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死

映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る

あわせて読みたい

【想像力】「知らなかったから仕方ない」で済ませていいのか?第二の「光州事件」は今もどこかで起きて…

「心地いい情報」だけに浸り、「知るべきことを知らなくても恥ずかしくない世の中」を生きてしまっている私たちは、世界で何が起こっているのかあまりに知らない。「光州事件」を描く映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』から、世界の見方を考える

あわせて読みたい

【矛盾】死刑囚を「教誨師」視点で描く映画。理解が及ばない”死刑という現実”が突きつけられる

先進国では数少なくなった「死刑存置国」である日本。社会が人間の命を奪うことを許容する制度は、果たして矛盾なく存在し得るのだろうか?死刑確定囚と対話する教誨師を主人公に、死刑制度の実状をあぶり出す映画『教誨師』から、死刑という現実を理解する

あわせて読みたい

【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る

「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生

あわせて読みたい

【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る

「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える

あわせて読みたい

【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….

つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る

あわせて読みたい

【レッテル】コミュニケーションで大事なのは、肩書や立場を外して、相手を”その人”として見ることだ:…

私は、それがポジティブなものであれ、「レッテル」で見られることは嫌いです。主人公の1人、障害を持つ大富豪もまたそんなタイプ。傍若無人な元犯罪者デルとの出会いでフィリップが変わっていく『THE UPSIDE 最強のふたり』からコミュニケーションを学ぶ

あわせて読みたい

【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…

「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える

あわせて読みたい

【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…

NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る

あわせて読みたい

【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…

徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る

あわせて読みたい

【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…

『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る

あわせて読みたい

【驚愕】ロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」はどう解釈すべきか?沢木耕太郎が真相に迫る:『キャパ…

戦争写真として最も有名なロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」には、「本当に銃撃された瞬間を撮影したものか?」という真贋問題が長く議論されてきた。『キャパの十字架』は、そんな有名な謎に沢木耕太郎が挑み、予想だにしなかった結論を導き出すノンフィクション。「思いがけない解釈」に驚かされるだろう

あわせて読みたい

【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…

どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る

あわせて読みたい

【貢献】働く上で大切にしたいことは結局「人」。海士町(離島)で持続可能な社会を目指す若者の挑戦:…

過疎地域を「日本の未来の課題の最前線」と捉え、島根県の離島である「海士町」に移住した2人の若者の『僕たちは島で、未来を見ることにした』から、「これからの未来をどう生きたいか」で仕事を捉える思考と、「持続可能な社会」の実現のためのチャレンジを知る

あわせて読みたい

【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…

現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る

あわせて読みたい

【理解】東田直樹の本は「自閉症の見方」を一変させた。自身も自閉症児を育てるプロデューサーが映画化…

東田直樹の著作を英訳し世界に広めた人物(自閉症児を育てている)も登場する映画『僕が跳びはねる理由』には、「東田直樹が語る自閉症の世界」を知ることで接し方や考え方が変わったという家族が登場する。「自閉症は知恵遅れではない」と示した東田直樹の多大な功績を実感できる

あわせて読みたい

【正義】マイノリティはどう生き、どう扱われるべきかを描く映画。「ルールを守る」だけが正解か?:映…

社会的弱者が闘争の末に権利を勝ち取ってきた歴史を知った上で私は、闘わずとも権利が認められるべきだと思っている。そして、そういう社会でない以上、「正義のためにルールを破るしかない」状況もある。映画『パブリック』から、ルールと正義のバランスを考える

あわせて読みたい

【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…

歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る

あわせて読みたい

【勇敢】後悔しない生き方のために”間違い”を犯せるか?法に背いてでも正義を貫いた女性の生き様:映画…

国の諜報機関の職員でありながら、「イラク戦争を正当化する」という巨大な策略を知り、守秘義務違反をおかしてまで真実を明らかにしようとした実在の女性を描く映画『オフィシャル・シークレット』から、「法を守る」こと以上に重要な生き方の指針を学ぶ

あわせて読みたい

【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…

世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ

あわせて読みたい

【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…

生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る

あわせて読みたい

【幻想】心の傷を癒やすことの”難しさ”、寄り添い続けるために必要な”弱さ”と”冷たさ”:映画『心の傷を…

「優しいかどうか」が重要な要素として語られる場面が多いと感じるが、私は「優しさ」そのものにはさしたる意味はないと考えている。映画『心の傷を癒すということ 劇場版』から、「献身」と「優しさ」の違いと、誰かに寄り添うために必要な「弱さ」を理解する

あわせて読みたい

【課題】原子力発電の廃棄物はどこに捨てる?世界各国、全人類が直面する「核のゴミ」の現状:映画『地…

我々の日常生活は、原発が生み出す電気によって成り立っているが、核廃棄物の最終処分場は世界中で未だにどの国も決められていないのが現状だ。映画『地球で最も安全な場所を探して』をベースに、「核のゴミ」の問題の歴史と、それに立ち向かう人々の奮闘を知る

あわせて読みたい

【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像

1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ

あわせて読みたい

【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…

死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ

あわせて読みたい

【異端】子育てがうまくいかないと悩む方へ。9歳で大学入学の天才児に学ぶ「すべきでないこと」:『ぼく…

12歳で数学の未解決問題を解いた天才児は、3歳の時に「16歳で靴紐が結べるようになったらラッキー」と宣告されていた。専門家の意見に逆らって、重度の自閉症児の才能をどう開花させたのかを、『ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい』から学ぶ

あわせて読みたい

【改革】AIは将棋をどう変えた?羽生善治・渡辺明ら11人の現役棋士が語る将棋の未来:『不屈の棋士』(…

既に将棋AIの実力はプロ棋士を越えたとも言われる。しかし、「棋力が強いかどうか」だけでは将棋AIの良し悪しは判断できない。11人の現役棋士が登場する『不屈の棋士』をベースに、「AIは将棋界をどう変えたのか?」について語る

あわせて読みたい

【奇跡】ビッグデータに”直感”を組み込んで活用。メジャーリーグを変えたデータ分析家の奮闘:『アスト…

「半世紀で最悪の野球チーム」と呼ばれたアストロズは、ビッグデータの分析によって優勝を果たす。その偉業は、野球のド素人によって行われた。『アストロボール』をベースに、「ビッグデータ」に「人間の直感」を組み込むという革命について学ぶ

あわせて読みたい

【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…

こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。

あわせて読みたい

【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…

日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

進化・生命・脳【本・映画の感想】 | ルシルナ

人類は、我々自身を理解するための知見を積み重ねてきました。生物の進化の過程、生命を司るDNAの働きや突然変異、高い知能を持つ人間の脳の仕組みや不思議など、面白い話…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント