目次

はじめに

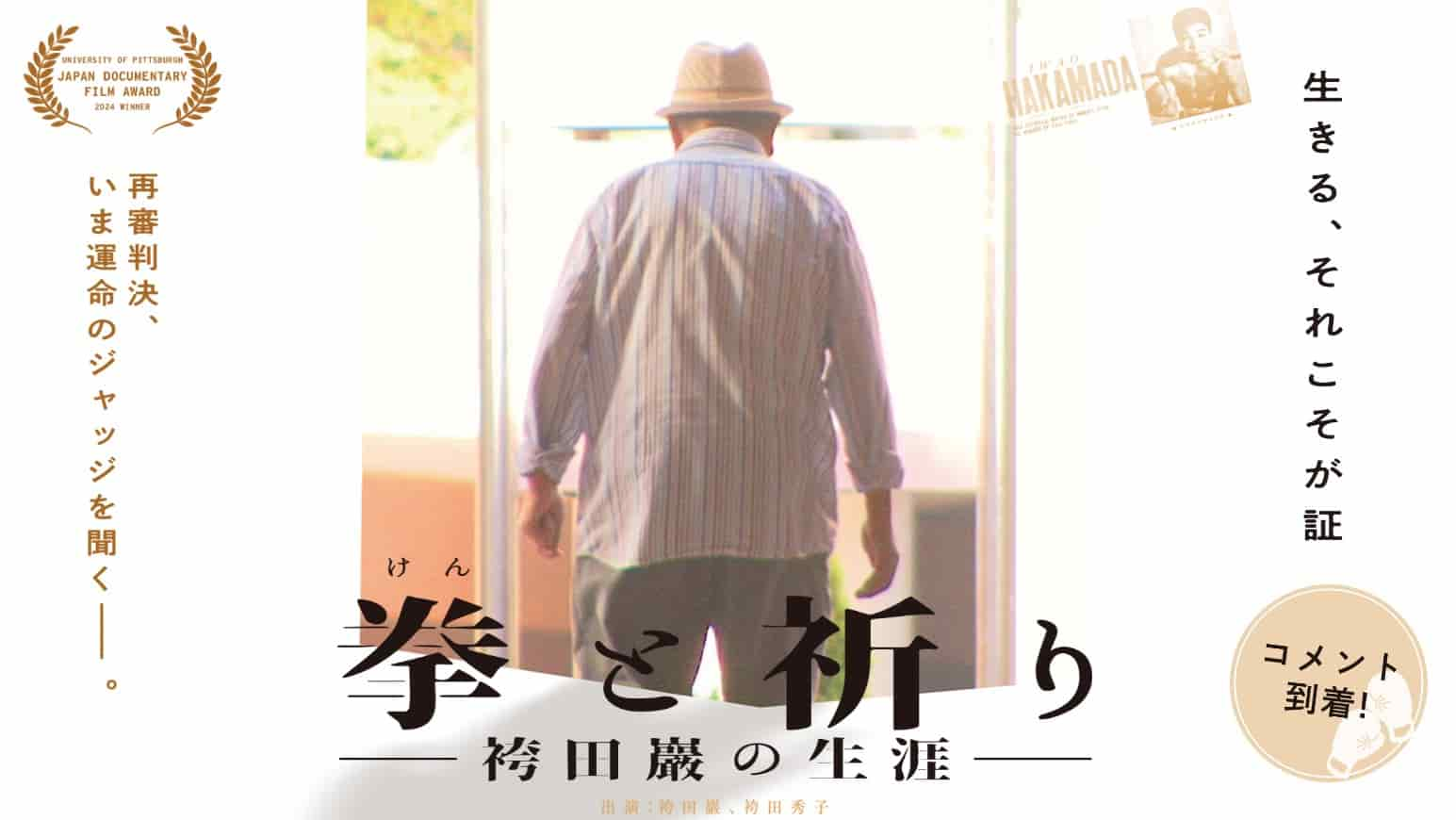

この記事で取り上げる映画

「拳と祈り 袴田巌の生涯」公式HP

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

今どこで観れるのか?

公式HPの劇場情報をご覧ください

この記事の3つの要点

- 本作『拳と祈り』の監督・笠井千晶は何故、マスコミ関係者として唯一、「前代未聞の事態」をカメラに収めることが出来たのか?

- 長年の勾留生活により精神を病んでしまった袴田巌を追うことの難しさと、姉・秀子のユニークな関わり方

- 「捜査機関による捏造」にまで踏み込んだ画期的な判決と、カナダ・トロントとの意外な繋がり

有名な刑事事件の中でも数多く”特異点”が存在する事案であり、日本の司法史に残る事件だと思う

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

歴史的と言っていいだろう無罪判決を勝ち取った袴田巌を追い続けてきた監督による映画『拳と祈り』は、人生を破壊された男の日常と、司法の様々な闇を描き出す

監督・笠井千晶と袴田巌の姉・袴田秀子との出会い、そして彼女だからこそ撮れた衝撃の場面

本作『拳と祈り』は、報道などで多くの人が見聞きしたことがあるだろう袴田事件を扱った作品だ。プロボクサーだった袴田巌が、勤務先の従業員全員を殺害した上で放火した犯人として逮捕された事件である。ただ、かねてより冤罪が疑われており、そしてついに、2024年9月26日に再審による無罪判決が出され、10月9日にその判決が確定した。死刑確定後の再審裁判で無罪判決が出たのは5例目である。しかも今回は、裁判所が「捜査機関による証拠捏造」を認定したと言えるような内容の判決だった。恐らく、日本の裁判史上においてもかなり重要な判決と言えるのではないかと思う。

あわせて読みたい

【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…

映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う

しかし、そういう事件そのものの話をする前にまず、「監督・笠井千晶と袴田巌の姉・袴田秀子の出会い」の話から始めることにしよう。どうしてなのかはこの記事を読み進めてもらえば分かると思うが、とても重要なポイントなのである。ちなみに、ここからしばらくの間、初日舞台挨拶の中で袴田秀子が語っていた話について書いていく。作中で説明されることではないので注意してほしい。

笠井千晶は元々、報道記者として静岡放送でドキュメンタリー番組の制作に関わっており、その頃に袴田秀子と出会った。もちろん、袴田巌がまだ死刑囚として収監されている時期のことであり、笠井千晶が「袴田巌からの手紙を見せてほしい」と頼んだことが出会いのきっかけである。

その後彼女は転勤のため、袴田秀子が住む浜松市へと移り住むことになった。その話を、既に仲良く付き合っていた袴田秀子にしたところ、「家賃は安くするから、私のアパートに住んだらいいよ」と言われたのだという(同居ではなく、彼女が所有していた部屋に、ということ)。そんなこともあり、2人はより親密になっていったのである。

あわせて読みたい

【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…

猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う

そしてそれ故に笠井千晶は、彼女にしか不可能だった撮影が出来た。袴田秀子と行動を共にしていたからこそ、「あの日あの場所」にカメラを持った状態で立ち会えたというわけだ。

「あの日」というのは、2014年3月27日のことを指している。そしてこの日は、袴田事件においてエポックメイキングと言っていい1日となった。というのも、「まさにこの日に袴田事件の再審が決定した」からだ。

「再審」というのは「裁判のやり直し」みたいなものなのだが、日本において「再審」は「開かずの扉」とも呼ばれている。まず認められることがないからだ。特に、死刑が確定している事案であればなおさらである。だからこそ、「再審の扉が開いた」というだけでも非常に大きな出来事だと言えるのだ。

あわせて読みたい

【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実

アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた

しかしこの日の展開は「再審決定」だけではなかった。この後、日本の司法史において恐らく前代未聞だろう事態が進行していくのだ。私は映画を観る前の時点で、「2014年3月27日にそれが起こったことは知らなかったが、事実自体は知っている」という状態だった。しかし舞台挨拶での説明を聞いてようやく、その「事実」の凄まじさが理解できたように思う。袴田事件は本当に、様々な場面で特異的な展開を見せた事件なのだと改めて実感させられた。

さて繰り返しになるが、「再審」というのは基本的に、単に「裁判をやり直します」という話に過ぎない。再審が決まったからと言って袴田巌の無罪が確定するわけではないし、死刑囚であることに変わりはないのである。そのことをきちんと理解した上で以下の文章を読んでほしい。

その日、袴田秀子や弁護団は「再審決定」に沸き立っていた。1966年の事件発生から2014年の再審決定まででさえ既に48年の月日が経っており、恐らくだが、袴田事件に関わる者は「再審の扉が開くことはないだろう」と考えていたのではないかと思う。もちろん皆、再審開始のために本気で活動しているわけだが、努力に比例して成果が出るような話ではない。「死刑確定囚の再審決定事例」があまりにも少なすぎることもあり、心のどこかに「無理かもしれない」という気持ちはあったはずだと思う。だからこそ、「再審の扉が開いた」というだけで、相当な驚きだったのだろう。

あわせて読みたい

【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…

『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか

ちなみに舞台挨拶では、再審決定後に、その事実を拘置所にいる袴田巌に伝えた際の様子にも触れられていた。袴田巌はなんと、「再審はもう終わっている。あなたたちは訳の分からないことを言っているから帰ってくれ」「私はここにいて何も困っていない」みたいなことを言い出したのだという。実は、袴田巌は長期間に渡り「死刑囚」として収監されていたため、「拘禁反応」と診断が下るほど精神に異常を来してしまっていたのだ。定期的に面会を続けていた袴田秀子は以前からその変化に気づいていたそうで、再審決定の日も結局、袴田巌は訳の分からないことを言って支援者たちを困惑させたのである。

しかし、袴田秀子はかなりパワフルな人で(本作の舞台挨拶登壇時はなんと、91歳だったそうだが、とても90代とは思えない佇まい・喋り方だった)、弟のそんな様子を大して気にも留めず、「また明日説得すればいいや」ぐらいに考えていたそうだ。だからその日は、もう帰ろうと思っていたのだが、その時拘置所の職員から呼び止められ、再び建物内に入るように促されたのだという。しかしこの時点ではまだ、何が起こるか誰も分かっていなかった。

職員はまず、「お金を返す」と言ったそうだ。それは、これまで彼女が拘置所にいる弟に渡し続けてきたお金であり、事情は分からないものの「返してくれるならもらっておこう」ぐらいの感覚で受け取ったという。さらにその後、「ダンボールが11箱あるのだが、着払いで送っても大丈夫か?」と別の職員に確認された。この時も、「11箱も何があるんだ」と思ったのだが、「着払いでも何でも送ってくれ」と答えたそうだ。

あわせて読みたい

【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?

タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う

さて、袴田事件について未来視点でこの日の出来事を追っている我々には、ここまで書けばこの後何が起こるのかは容易に想像出来るだろう。しかし当時は、袴田秀子も弁護団も、その後の展開をまったく想像出来ずにいた。なにせ、それは普通ならあり得ないことだからだ。なんと、「再審が決まった日」に袴田巌は釈放されたのである。

何度も繰り返すが、釈放された時点で袴田巌は「死刑囚」のままだった。だから恐らくだが、袴田巌は「『死刑囚』という立場のままシャバに出てきた最初の人間」ではないかと思う。前代未聞だし、こんなこと誰も予想出来なかった。死刑囚を釈放するなど、聞いたことがない。

ただ、変な言い方をするが、「死刑囚だからこそこの対応が出来た」とも言えるだろう。というわけで、ここで少し死刑囚の話をしようと思うが、そもそも死刑囚は「刑務所」ではなく「拘置所」に収容されている。「拘置所」というのは主に「判決が出ていない刑事被告人」「取り調べ中の容疑者」が勾留さていれる場所だ。ではどうしてそんな場所に死刑囚がいるのか。それは、「死刑囚にとっては『死刑の執行』こそが刑罰であり、その日を待つまでの期間は刑罰とは見なされない」からだ。一方「刑務所」の場合は、「そこに勾留されていること自体が刑罰」である。だから、例えば「無期懲役刑囚の再審」が決まったとしても、「無罪」が確定するまでは「刑の執行」は止まらないため、刑務所からは出られない。しかし、「死刑囚の再審」が決まった場合は、「拘置所に収容されていること自体は刑罰ではない」ので釈放する余地がある、というわけだ。しかし理屈はそうだとしても、あまりに異例の事態に、関係者は皆驚かされたのである。

あわせて読みたい

【矛盾】死刑囚を「教誨師」視点で描く映画。理解が及ばない”死刑という現実”が突きつけられる

先進国では数少なくなった「死刑存置国」である日本。社会が人間の命を奪うことを許容する制度は、果たして矛盾なく存在し得るのだろうか?死刑確定囚と対話する教誨師を主人公に、死刑制度の実状をあぶり出す映画『教誨師』から、死刑という現実を理解する

そして驚いたのはマスコミも同じだっただろう。マスコミの動きについては詳しい説明はなかったが(袴田秀子がマスコミの動きを追っていたはずはないので当然だ)、マスコミは恐らく、「再審決定」の一報が入った時点で現場を離れ社に戻ったはずだ。現場に残ったところで、普通はそれ以上状況が進展することなどあり得ないからである。

そのため、「死刑囚・袴田巌の釈放」という前代未聞の展開に立ち会えたマスコミ関係者は、「袴田秀子と昔から仲良くしていた笠井千晶」だけだったのだ。もちろん彼女は、2014年3月27日に釈放された袴田巌の姿をカメラに収めている。というか、関係者らと同じ車に乗って移動し、さらに同じホテルに宿泊してもいるのだ。というのも、袴田巌は40~50年ぶりに車に乗ったため車酔いが激しく、当初は静岡まで帰る予定だったのを変更して東京に泊まることになったからである。

再審決定後に死刑囚が釈放されたことも前代未聞なら、関係者の家族と元々親しかったお陰で釈放後の様子をカメラに収められたこともまた奇跡的だろう。だから本作においてはとにかく、「笠井千晶が2014年3月27日以前から袴田秀子と親しかった」という要素が決定的に重要であり、本作『拳と祈り』における最大の特異点と言っていいと思う。「家族のことを撮影する」とかでもない限り、ドキュメンタリー映画というのは基本的に「興味深い取材対象の存在を知ってから密着を始める」みたいなパターンが多いはずだが、笠井千晶がそういうスタンスで袴田事件と関わっていたら「釈放直後の映像」を撮ることは出来なかった。まあ、運と言えば運ではあるが、様々な要因が重なって凄い現場に立ち会うことになったというわけだ。

あわせて読みたい

【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…

映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う

ちなみに笠井千晶は、釈放された日のホテルで姉弟が一緒に並んで寝ている姿を見て、「今日撮った映像は自分で作品に仕上げて必ず世に問う」と決意したという。本作『拳と祈り』の公開は2024年で、2014年から数えても取材期間は10年に及ぶ。制作期間が長くなることが多いだろうドキュメンタリーにおいても、10年というのはかなりの年月だと思うが、そんな長期の密着をやり遂げられたのも、この決意あってのことだったのだろうと感じさせられた。

本作『拳と祈り』は、「袴田事件」がテーマじゃなかったら成り立っていないと思う

さて、ここまで書いてきた通り、本作で扱われる「袴田事件」には特異な点がいくつもあるわけだが、「ドキュメンタリー映画を撮る」という点においても普通とは異なる部分があった。それが、先ほども少し触れた「『拘禁反応』によって袴田巌の精神が悪化している」という事実である。

私は好きでドキュメンタリー映画を結構観るのだが、普通は「対象となる人」や「対象となる状況(事件など)に関わっている人」に焦点を当てるというのが一般的だと思う。つまりいずれにしても「人」が中心になるというわけだ。特に袴田事件においては、「袴田巌」という人物こそ最大の中心点である。セオリー通りであれば、彼に焦点を当てることになるはずだ。

あわせて読みたい

【衝撃】映画『JFK/新証言』(オリヴァー・ストーン)が描く、ケネディ暗殺の”知られざる陰謀”

映画『JFK/新証言』は、「非公開とされてきた『ケネディ暗殺に関する資料』が公開されたことで明らかになった様々な事実を基に、ケネディ暗殺事件の違和感を積み上げていく作品だ。「明確な証拠によって仮説を検証していく」というスタイルが明快であり、信頼度の高い調査と言えるのではないかと思う

しかし正直なところ、それだとドキュメンタリーとしてはちょっと成立しない。もちろん、彼にカメラを向けていれば「どんな行動をしているのか」は記録できる。しかし、袴田巌はほとんど喋らないし、喋ったとしても支離滅裂なことを言うことばかり口にするので、思考も感情も見えてはこない。だから、中心にいる人物なのに全然掘り下げられないのだ。

もちろんドキュメンタリー映画には、故人を対象にしたものも存在する。しかしその場合は、観る側も「本人は既に亡くなっている」のだと理解しているし、その上で、その故人と関わった様々な人たちの証言などから人物像が浮かび上がれば作品としては成立するだろう。しかし袴田巌の場合は、幸いなことにまだ生きているし(正直なところ、拘置所で亡くなっていてもおかしくはなかった)、そうであれば観る側も、「生きている姿を見たいし、何を考えているのか知りたい」と考えるはずだ。だから袴田巌にカメラを向けたくなるのだが、そうしたところで「袴田巌その人」は見えてこないのである。

これが、「袴田巌を被写体にすること」の避けがたい欠点だと私には感じられた。もちろん、より俯瞰的な視点で捉えれば、「彼をそういう状態に追い込んだ警察・検察・裁判所の酷さ」みたいなものを浮き彫りにしていると言えるだろうし、それはもちろん重要なポイントだと思う。ただやはり、作品の中心点が袴田巌にあることは揺るがないし、そしてだからこそ、「ドキュメンタリー映画」としてはどうしても弱くなってしまう気がした。

あわせて読みたい

【衝撃】ミキ・デザキが映画『主戦場』で示す「慰安婦問題」の実相。歴史修正主義者の発言がヤバすぎ

「慰安婦問題」に真正面から取り組んだ映画『主戦場』は、「『慰安婦問題』の根幹はどこにあるのか?」というその複雑さに焦点を当てていく。この記事では、本作で映し出された様々な情報を元に「慰安婦問題」について整理したものの、結局のところ「解決不可能な問題である」という結論に行き着いてしまった

だから、凄く変な言い方だと自覚しているが、「本作のテーマが『袴田事件』で良かった」と私は思う。というのも「袴田事件」は、刑事事件として知名度が高く、それに比例して関心度も高いはずだからだ。「冤罪事件」と言われたら真っ先に名前が挙がる事件だと思うし、SNSではどうか知らないが、テレビなどでは度々報じられたり特集が組まれたりもする。そしてそういう「知名度の高い事件」を扱っているという点こそが、本作を「多くの人に観てもらい得るドキュメンタリー映画」として成立させていたように思う。

さらに言えば本作は、再審での無罪判決が出る前に劇場公開が決定している。ドキュメンタリーの場合は普通、「最終的な帰結まで組み込んで作品にする」というのがセオリーのはずだが、本作ではそうはせず、恐らく「『再審の判決が出る日』が決まった時点で映画の公開日も決めた」のではないかと思う。そう考えなければ、無罪判決が出た直後の公開日設定など不可能だったはずだ。

じゃあどうしてそんなやり方が可能だったのかと言えば、やはり「どんな判決が出ようと、袴田事件は大きく報道される」ことがはっきりしていたからだろう。つまり、「判決を報じるニュースによって、映画公開の情報も広まりやすくなる」と考えたのだと思う。そういう戦略が成り立つのは、「判決が出たら必ずニュースで大きく取り上げられる」と確信出来るほど事件自体が有名だからであり、だからこそ、「再審判決の様子」を映画に組み込まずに上映することも可能だったのである。

あわせて読みたい

【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実

映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた

すべて結果論でしかないのだが、「『袴田事件』だったからこそ、本作『拳と祈り』は世に出た」と考えていいはずなので、そういう意味でも笠井千晶は運を引き寄せたみたいに言えるかもしれない。

本当に、多くの偶発的な要素が重なってドキュメンタリー映画として成立した作品なのだと思う。

「捜査機関による捏造」を認めた画期的な判決

それではもう少し、本作『拳と祈り』では描かれていない話に触れておくことにしよう。本作公開直前に出た再審での無罪判決についてである。

関係者がどんな心持ちで当日を迎えたのか、つまり「無罪判決は出ないだろう」と考えていたのか、あるいは「間違いなく無罪判決だろう」と思っていたのかは分からないが、私としては「袴田巌は明らかに無罪だろう」と考えていたので、無罪判決自体にはさほど驚かなかった。「やっとか」と感じたほどである。しかしその判決内容にはかなり驚かされた。テレビのニュース番組で見たのだったと思うが、「最大の証拠とされた『5点の衣類』は、捜査機関による捏造である可能性が極めて高い」と指摘されていたからだ。私は別に刑事裁判に詳しいわけではないので、裁判所が「捜査機関による捏造」に言及したケースが過去にもあったのかどうか知らないが、私はこの判決を知って「こんなこと言って大丈夫だろうか」と感じた。

あわせて読みたい

【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ

火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ

もちろん、「司法の独立」的な意味で言えば、裁判所が「警察・検察の違法性」について指摘することはとても健全で素晴らしいことだと思う。だから、そういう部分に対して心配の気持ちを抱いていたのではない。そうではなく、「そんな言い方をしたら、検察としても控訴せざるを得なくなるのではないか」と考えていたのである。

というのも、2024年9月26日に無罪判決が出た再審裁判は、最高裁判所ではなく静岡地方裁判所で行われていたからだ。最高裁判所で判決が出ればそれが最終的な決定となるが、地方裁判所や高等裁判所での審理の場合は、原告・被告共に控訴する権利がある。つまり、9月26日に出た無罪判決に対して検察は「判決を不服とした控訴」を行使する権利を有していたのだ。この時の判決は、最終的に10月9日に確定したのだが、これは要するに、「期限までに警察が控訴しなかった」ことを意味している。そんな風にして本件は、最終的な無罪確定に至ったというわけだ。

しかし検察としては難しい判断だっただろう。判決の中で「捜査機関による捏造」について言及されていたということは、「控訴しない=『捜査機関による捏造』を認めること」になってしまうからだ。それは検察としても受け入れがたいだろう。実際には、検察は判決確定後に「判決には重大な事実誤認があるが、刑事訴訟法が定める理由が見当たらないので特別抗告は行わないことに決めた」という主旨のコメントを出していたが、なかなか苦しい説明に感じられる。ただ検察としても、体面を保ちつつ事態を決着させるにはこうするしかなかったのだろう。本当に、検察が控訴しなくて良かったなと思う。

あわせて読みたい

【驚愕】あるジャーナリストの衝撃の実話を描く映画『凶悪』。「死刑囚の告発」から「正義」を考える物語

獄中の死刑囚が警察に明かしていない事件を雑誌記者に告発し、「先生」と呼ばれる人物を追い詰めた実際の出来事を描くノンフィクションを原作にして、「ジャーナリズムとは?」「家族とは?」を問う映画『凶悪』は、原作とセットでとにかく凄まじい作品だ

しかしそれにしても、「捜査機関による捏造」に言及したことにはやはり驚かされた。弁護士など関係者がどんな予想をしていたのかは分からないが、「まさかそこまで踏み込んだ判決になるとは」と驚いたんじゃないだろうか。そしてその判決内容ゆえに「袴田事件」は改めて注目を集めることになり、そしてだからこそ本作『拳と祈り』は「多くの人に観てもらい得るドキュメンタリー映画」として成立しているのだと思う。

こんな風に書くと、本作をあまり褒めていないように感じられるかもしれないが、決してそんなことはない。「まともには喋れない袴田巌」はドキュメンタリー映画の中心点としてはどうしたって向いていないし、そんな存在を「多くの人に観てもらい得るドキュメンタリー映画」に昇華した監督・笠井千晶の運や手腕は素晴らしいものがあると思う。色んな要素が絡まりあって、「唯一無二」と言える作品に仕上がっているというわけだ。

姉・袴田秀子による袴田巌の扱い方が実に興味深い

そんなわけで、ようやくちゃんと本作『拳と祈り』の内容に触れられる状態になった。本作は、先述した「死刑囚のまま釈放された2014年3月27日」以降の袴田巌の日常生活を追いかけつつ、「事件や裁判の経緯」「ボクサー・袴田巌の生涯」なども掘り下げていく作品である。

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見

ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す

個人的に最も興味深く感じさせられたのは、釈放され共に生活することになった袴田巌に対する姉・袴田秀子の対応だ。彼女はとにかく「弟を自由にさせたかった」と言っていた。これまで「自由」とは程遠い生活をしてきたのだから、「とにかく自由に生きていてほしい」と願っていたのである。

ただこれは、言うのは簡単だが実際には相当難しいだろう。そもそも袴田巌は、1966年に逮捕されてから2014年に釈放されるまで、48年間も社会から遠ざけられていたのだ。まさに「浦島太郎」みたいな状態と言っていいだろう。

しかも彼は、「拘禁反応」によって精神がかなりやられてしまっている。例えば、袴田巌は自分のことを「神」だと思っていると袴田秀子が語っていた。彼は拘置所で洗礼を受けてカトリック信徒になったそうである(だからといって「神」になれるわけではないと思うが)。そして脈絡なく、「自分は神として生きなければならない」「私は死なないことになっている」みたいな支離滅裂なことを口にしたりするのだ。そんな状態の人間を「自由」にさせておくことは、かなり不安ではないかと思う。

あわせて読みたい

【個性】統合失調症との関わり方を芸人・松本ハウスから学ぶ。本人と周囲の人間はどう対処すべきか:『…

「統合失調症だからといって病気だとは捉えず、ただの個性だと思う」と話す松本キックは、相方・ハウス加賀谷とどう接したか。そしてハウス加賀谷は、いかにして病気と向き合ったか。『統合失調症がやってきた』『相方は、統合失調症』から、普遍的な「人間関係の極意」を学ぶ

それでも袴田秀子は、弟の行動を制約しようとはしないのである。舞台挨拶の中で彼女は、「最初こそ、支援者の人に失礼な物言いをしたら叱っていたが、それもすぐに止めた」と話していた。好きなように生きさせようと振り切ったのだ。ある時、22時半を過ぎても家に戻って来なかったそうだが、「まあどこかで野宿でもしてるだろう」と考え何もしなかったという。あるいは、ランニングの途中で階段から転げ落ち1ヶ月入院した後でさえ、彼のやりたいようにさせていたのだ。

このような袴田秀子のスタンスはとにかく凄まじいなと感じた。どう考えたって大変に決まっている日常を過ごしているはずなのだが、そんなことを感じさせないくらい豪快に笑い飛ばしていたほどだ。また先述した通り、91歳とは思えないくらい快活に理路整然と話をする姿にも驚かされてしまった。

ただ、「いつも笑っている」というスタンスに変わったのは、2014年3月27日以降なのだそうだ。再審が決まるまでは、会合の場でも常に険しい顔をしていたと話していたし、その点に関しては、古くから関わりのある笠井千晶も賛同していた。まあ、「弟が死刑囚」という境遇にいれば、そんな風になるのも当然だろう。しかし再審と釈放が決まって以降は一転、「どんなことが起こってもずっと笑っている」みたいなスタンスに変わったのだそうだ。

あわせて読みたい

【現実】我々が食べてる魚は奴隷船が獲ったもの?映画『ゴースト・フリート』が描く驚くべき漁業の問題

私たちは、「奴隷」が獲った魚を食べているのかもしれない。映画『ゴースト・フリート』が描くのは、「拉致され、数十年も遠洋船上に隔離されながら漁をさせられている奴隷」の存在だ。本作は、その信じがたい現実に挑む女性活動家を追うドキュメンタリー映画であり、まさに世界が関心を持つべき問題だと思う

恐らく「無理して笑っている」なんてことはないような気がするのだが、まあそれは私の勝手な想像に過ぎない。いずれにせよ、袴田秀子にも是非、穏やかに生きてほしいものだなと思う。

騙して博多へと連れて行ったエピソードと、思いもよらない繋がりが存在した「カナダ・トロントでの事件」

そんな袴田秀子の「弟の操作法」で面白かったのが「博多へと連れて行ったエピソード」である。何故博多に行ったのかについては後で触れるが、そもそも袴田巌はよく「今からローマに行く」と口にすることが増えていったそうだ。恐らくカトリック信徒になったことが関係しているのだろう。で、そんなこと言われても、普通なら「外国に行くのは大変だ」みたいに言って諦めさせようとするんじゃないかと思うが、袴田秀子は違った。「よし、じゃあローマに行こう」と言って彼を新幹線に乗せ、日本各地を旅したというのだ。「弟がどう思っていたのかは分からない」と話していたが、袴田秀子によると、「ここはローマじゃない」みたいに言ったことは一度もないという。

さて、そんな感じで博多にも連れて行ったわけだが、博多には実は、1審で袴田巌に死刑判決を下した裁判官・熊本典道が入院する病院があった。彼は裁判を担当していた当時から「袴田巌は無実」だと思っていたのだが、合議の結果2対1で死刑判決が決まってしまったのだ。そして主任だったこともあり、彼は自らの意見に反して死刑判決文を作成しなければならなくなったのである。

あわせて読みたい

【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実

弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている

その後、恐らく裁判官を退任してからの話だと思うが、熊本典道は2007年に東京拘置所の前まで足を運んで袴田巌との面会を求めたものの、本人が断ったため実現しなかった。ただ袴田巌が、「1審判決を書いた裁判官だから会わなかった」のかどうかは分からない。というのも、また別の時期の話ではあるのだが、袴田秀子が舞台挨拶の中で、「再審が決まるまでの3年間ぐらいは、自分も面会を拒絶されていた」みたいなことを言っていたのである。単に「誰とも会いたくなかった」みたいなモードだったのかもしれない。

熊本典道は死刑判決を書いたことをその後もずっと後悔し続けてきたそうで、東京拘置所の前で集まった報道陣に向けて、「袴田さんの顔が浮かばない日はほとんどありません」も語っていた。また、熊本典道もカトリックに入信したという。そしてこの点について、博多の病院で彼の世話をしていた島内和子が、「袴田巌がカトリックに入信したと知って彼も信徒になった。死後に同じ場所に行って謝るつもりでいる」と話していたのが印象的だった。

そして袴田秀子は、そんな”因縁”の相手がいる博多まで、ローマだと偽って袴田巌を連れて行ったのである。2人の再会は、1審での死刑判決以来実に半世紀ぶりのことだった。熊本典道はほとんど喋れず意識も朦朧としていたが、しかし病室にやってきた袴田巌をちゃんと認識し、聞き取りにくかったが「わるかった」と口にしたのである。

あわせて読みたい

【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞

映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である

また、この再会後に監督が袴田巌に、「この前誰に会ったんでしたっけ?」と聞いたところ、病室で会ったのが「1審の判決を書いた裁判官」であることを認識していた。もちろん、袴田巌が何を考えているかを推し量るのは困難なので、袴田巌にとってこの再会がどんな意味を持っていたのかは分からない。ただ、少なくとも熊本典道にとっては大きな価値を持つ再会だったと言っていいだろう。

さて、本作にはなんと、カナダ・トロントでの取材映像も含まれている。しかし、袴田事件とトロントはどのように関係してくるのだろうか?

実は、まさに奇遇としか言いようがないのだが、袴田巌が逮捕された1966年に、ルービン・“ハリケーン”・カーターというボクサーが殺人罪で逮捕され、終身刑が言い渡されたのだが、その後19年の収監の後、彼もまた1988年に無罪を勝ち取ったのである。そして袴田巌はそんなルービンに拘置所から手紙を送ったことがあるのだ。「同じ年に殺人罪で逮捕されたボクサーが、その後無罪を勝ち取る」というのはあまりに偶然が重なりすぎていると感じないだろうか。

あわせて読みたい

【真相?】映画『マミー』が描く和歌山毒物カレー事件・林眞須美の冤罪の可能性。超面白い!

世間を大騒ぎさせた「和歌山毒物カレー事件」の犯人とされた林眞須美死刑囚は無実かもしれない。映画『マミー』は、そんな可能性を示唆する作品だ。「目撃証言」と「ヒ素の鑑定」が詳細に検証し直され、さらに「保険金詐欺をやっていた」という夫の証言も相まって、証拠的にも感情的にも支持したくなるような驚きの仮説である

ちなみにルービンは、出所後にWBCからチャンピオンベルトを授与されたそうだ。彼は、「リング外でチャンピオンベルトをもらったのは、今のところ自分だけだ」と語っていた。そして袴田巌もまた、WBCからチャンピオンベルトを授与されていたのである。しかし袴田巌への授与はルービンのものとは少し状況が違っていた。ルービンは出所した時点で無罪が確定していたわけだが、袴田巌がチャンピオンベルトを受け取った時はまだ「死刑囚」だったからだ。「死刑囚という立場のままチャンピオンベルトの授与が決まった」という事実にはかなり驚かされてしまった。

海の向こうとの奇遇も含め、本当にあらゆる特異点を持ってるなと改めて感じさせられた事件である。

「冤罪」に対しての私自身の考え方

それでは最後に少し、「冤罪」に対して私がどのような考えを持っているのかについて簡単に触れて終わりにしようと思う。

まず私は、「事件捜査」に限った話ではないのだが、「人間の行動にはミスがつきものだ」と考えている。だから「ミスをするな」みたいな批判は無意味だし、逆効果であるとさえ思う。そうではなく、私は「『ミスが起こること』を前提としてシステムを構築すべき」だと考えているのである。

あわせて読みたい

【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…

クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい

しかし、現実の多くの場面でそのようにはなっていない。例えば「袴田事件」においては、「再審」に関するある問題点が改めて浮き彫りにされた。それは、「再審において、検察側が持つ証拠を開示する義務が無いこと」だ。再審を請求する際は絶対に、「それまでに示されていなかった新たな証拠」が必要とされるのだが、しかし当然のことながら、刑事事件の証拠はほとんど検察が保管している。そんな状態で「新たな証拠」を探し出すことは非常に困難だと想像できるだろう。再審に関する法律の条文は大正時代に作られたまま変わっていないとのことで、やはり現代の感覚に合わせてアップデートすべきだと思う。

さらに日本の場合、「取り調べ」にも問題が多いとされている。昔ほどではないかもしれないが、今もやはり「強引な取り調べで自白を強要する」みたいなやり方がまかり通っている部分もあるという。現在は取り調べの録画が義務づけられているそうだが、その対象となる事件は全体の3%程度であり、今もそのほとんどが「録画されない取り調べ」のままである。「取り調べの録画」は世界的な潮流であり、日本も変わるべきなのだが、なかなかそうはなっていない。

このように、司法の世界では様々な場面で「『ミスが起こること』を前提としたシステム」が存在していないのである。

あわせて読みたい

【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…

三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ

またそもそもだが、何らかの理由で「司法側のミス」だろう状況が発覚した場合に、司法側がそのミスを認めないことが多いのも問題だと思う。警察や検察は恐らく、「司法の信頼を揺るがせにしないため」みたいな理由でミスを認めないのだと思うが、私にはその理屈は奇妙なものに感じられる。「ミスが無い組織」などそもそもあり得ない。だから、「ミスが報告されない状況」は単に、「ミスを隠蔽しているのではないか」という疑惑に繋がるだけだと思うからだ。

とはいえ「袴田事件」においては、「再審決定と同時に死刑囚を釈放する」という前代未聞の展開となったわけで、そのような変化は、「これから何かが変わっていくかもしれない」という予感を抱かせもするだろう。司法の原則は「疑わしきは罰せず」なのだから、その大原則に則った”まともな”司法が実現することを祈っている。

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【映画】ディオールのデザイナーだった天才ジョン・ガリアーノが差別発言で破滅した人生を語る:映画『…

何者なのかまったく知らない状態で観たドキュメンタリー映画『ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナー』は、差別発言によって失墜しすべてを失った天才デザイナーの凄まじい来歴が描かれる作品だ。実に複雑で興味深い存在だったし、その波乱の人生は、私のようなファッションに疎い人間でも面白く感じられると思う

本作を観ながら感じていたのは、「袴田巌にはとにかく穏やかに生きていてほしい」ということだけだった。「拘禁反応」のせいでとても「穏やか」だなんて言えない状態かもしれないが、何にせよ「生きていることに『歓び』が感じられるような人生」だと良いなと思っている。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…

「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【信念】映画『太陽の運命』は、2人の知事、大田昌秀・翁長雄志から沖縄の基地問題の歴史を追う(監督:…

映画『太陽(ティダ)の運命』は、米軍基地問題に翻弄され続けた沖縄の歴史を、大田昌秀・翁長雄志という2人の知事に焦点を当てることで浮き彫りにしていくドキュメンタリー映画である。「日本一難しい問題を背負わされている」という沖縄県知事の苦悩と、「2人の間にあった様々な因縁」がないまぜになった数奇な“運命”の物語

あわせて読みたい

【信念】アフガニスタンに中村哲あり。映画『荒野に希望の灯をともす』が描く規格外の功績、生き方

映画『荒野に希望の灯をともす』は、アフガニスタンの支援に生涯を捧げ、個人で実現するなど不可能だと思われた用水路建設によって砂漠を緑地化してしまった中村哲を追うドキュメンタリー映画だ。2019年に凶弾に倒れるまで最前線で人々を先導し続けてきたその圧倒的な存在感に、「彼なき世界で何をすべきか」と考えさせられる

あわせて読みたい

【権力】コンクラーベをリアルに描く映画『教皇選挙』は、ミステリ的にも秀逸で面白い超社会派物語(監…

映画『教皇選挙』は、「カトリックの教皇を選ぶコンクラーベ」という、一般的な日本人にはまず馴染みのないテーマながら劇場が満員になるほどで、まずそのことに驚かされた。本質的には「権力争い」なのだが、そこに「神に仕える者」という宗教ならではの要素が組み込まれることによって特異で狂気的な状況が生み出されている

あわせて読みたい

【正義】名張毒ぶどう酒事件の真相解明の鍵を握る、唯一の再審請求人である妹・岡美代子を追う映画:『…

冤罪と目されている「名張毒ぶどう酒事件」を扱ったドキュメンタリー映画『いもうとの時間』は、逮捕され死刑囚として病死した奥西勝の妹・岡美代子に焦点を当てている。というのも彼女は、「再審請求権」を持つ唯一の人物なのだ。このままでは、事件の真相は闇の中だろう。まずは再審の扉が開かれるべきだと私は思う

あわせて読みたい

【尊厳】映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、安楽死をテーマに興味深い問いを突きつける(監督:ペ…

全然期待せずに観た映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、思いがけず面白い作品だった。「安楽死」をテーマにした、ティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーアのほぼ2人芝居といったシンプルな作品だが、そこに通底する「死生観」や、「死生観」の違いによるすれ違いなどが実に見事に描かれていて、強く惹きつけられた

あわせて読みたい

【異様】映画『聖なるイチジクの種』は、イランで起こった実際の市民デモを背景にした驚愕の物語である

「家庭内で銃を紛失した」という設定しか知らずに観に行った映画『聖なるイチジクの種』は、「実際に起こった市民デモをベースに、イランという国家の狂気をあぶり出す作品」であり、思いがけず惹きつけられてしまった。「反政府的な作品」に関わった本作監督・役者・スタッフらが処罰されるなど、人生を賭けて生み出された映画でもある

あわせて読みたい

【忌避】小児性愛者から子どもを救え!映画『サウンド・オブ・フリーダム』が描く衝撃の実話(主演:ジ…

映画『サウンド・オブ・フリーダム』は、世界的に大問題となっている「子どもの人身売買」を扱った、実話を基にした物語である。「フィクションとしか思えないようなおとり捜査」を実行に移した主人公の凄まじい奮闘と、「小児性愛者の変態的欲望」の餌食になる悲惨な子どもたちの現実をリアルに描き出していく

あわせて読みたい

【父親】パキスタン本国では上映禁止の映画『ジョイランド』は、古い価値観に翻弄される家族を描く

映画『ジョイランド』は、本国パキスタンで一時上映禁止とされた作品だが、私たち日本人からすれば「どうして?」と感じるような内容だと思う。「(旧弊な)家族観を否定している」と受け取られたからだろうが、それにしたってやはり理不尽だ。そしてそんな「家族のややこしさ」には、現代日本を生きる我々も共感できるに違いない

あわせて読みたい

【解説】映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、凄まじい臨場感で内戦を描き、我々を警告する(…

映画『シビル・ウォー』は、「アメリカで勃発した内戦が長期化し、既に日常になってしまっている」という現実を圧倒的な臨場感で描き出す作品だ。戦争を伝える報道カメラマンを主人公に据え、「戦争そのもの」よりも「誰にどう戦争を伝えるか」に焦点を当てる本作は、様々な葛藤を抱きながら最前線を目指す者たちを切り取っていく

あわせて読みたい

【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理

たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける

あわせて読みたい

【感動】映画『ボストン1947』は、アメリカ駐留時代の朝鮮がマラソンで奇跡を起こした実話を描く

映画『ボストン1947』は、アメリカ軍駐留時代の朝鮮を舞台に、様々な困難を乗り越えながらボストンマラソン出場を目指す者たちの奮闘を描き出す物語。日本統治下で日本人としてメダルを授与された”国民の英雄”ソン・ギジョンを中心に、「東洋の小国の奇跡」と評された驚くべき成果を実現させた者たちの努力と葛藤の実話である

あわせて読みたい

【映画】ディオールのデザイナーだった天才ジョン・ガリアーノが差別発言で破滅した人生を語る:映画『…

何者なのかまったく知らない状態で観たドキュメンタリー映画『ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナー』は、差別発言によって失墜しすべてを失った天才デザイナーの凄まじい来歴が描かれる作品だ。実に複雑で興味深い存在だったし、その波乱の人生は、私のようなファッションに疎い人間でも面白く感じられると思う

あわせて読みたい

【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実

映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた

あわせて読みたい

【真相?】映画『マミー』が描く和歌山毒物カレー事件・林眞須美の冤罪の可能性。超面白い!

世間を大騒ぎさせた「和歌山毒物カレー事件」の犯人とされた林眞須美死刑囚は無実かもしれない。映画『マミー』は、そんな可能性を示唆する作品だ。「目撃証言」と「ヒ素の鑑定」が詳細に検証し直され、さらに「保険金詐欺をやっていた」という夫の証言も相まって、証拠的にも感情的にも支持したくなるような驚きの仮説である

あわせて読みたい

【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…

上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした

あわせて読みたい

【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…

映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う

あわせて読みたい

【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件

映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった

あわせて読みたい

【狂気】ISISから孫を取り戻せ!映画『”敵”の子どもたち』が描くシリアの凄絶な現実

映画『”敵”の子どもたち』では、私がまったく知らなかった凄まじい現実が描かれる。イスラム過激派「ISIS」に望んで参加した女性の子ども7人を、シリアから救出するために奮闘する祖父パトリシオの物語であり、その最大の障壁がなんと自国のスウェーデン政府なのだる。目眩がするような、イカれた現実がここにある

あわせて読みたい

【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー

北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった

あわせて読みたい

【衝撃】映画『JFK/新証言』(オリヴァー・ストーン)が描く、ケネディ暗殺の”知られざる陰謀”

映画『JFK/新証言』は、「非公開とされてきた『ケネディ暗殺に関する資料』が公開されたことで明らかになった様々な事実を基に、ケネディ暗殺事件の違和感を積み上げていく作品だ。「明確な証拠によって仮説を検証していく」というスタイルが明快であり、信頼度の高い調査と言えるのではないかと思う

あわせて読みたい

【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…

実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる

あわせて読みたい

【絶望】安倍首相へのヤジが”排除”された衝撃の事件から、日本の民主主義の危機を考える:映画『ヤジと…

映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』が映し出すのは、「政治家にヤジを飛ばしただけで国家権力に制止させられた個人」を巡る凄まじい現実だ。「表現の自由」を威圧的に抑えつけようとする国家の横暴は、まさに「民主主義」の危機を象徴していると言えるだろう。全国民が知るべき、とんでもない事件である

あわせて読みたい

【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…

実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる

あわせて読みたい

【悲劇】大川小学校はなぜ津波被害に遭ったのか?映画『生きる』が抉る現実と国家賠償請求の虚しさ

東日本大震災において、児童74人、教職員10人死亡という甚大な津波被害を生んだ大川小学校。その被害者遺族が真相究明のために奮闘する姿を追うドキュメンタリー映画『生きる』では、学校の酷い対応、出来れば避けたかった訴訟、下された画期的判決などが描かれ、様々な問題が提起される

あわせて読みたい

【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…

稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる

あわせて読みたい

【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ

ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作

あわせて読みたい

【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と

黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作

あわせて読みたい

【異常】韓国衝撃の実話を映画化。『空気殺人』が描く、加湿器の恐怖と解決に至るまでの超ウルトラC

2011年に韓国で実際に起こった「加湿器殺菌剤による殺人事件」をモデルにした映画『空気殺人』は、金儲け主義の醜悪さが詰まった作品だ。国がその安全を保証し、17年間も販売され続けた国民的ブランドは、「水俣病」にも匹敵する凄まじい健康被害をもたらした

あわせて読みたい

【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…

「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う

あわせて読みたい

【あらすじ】塩田武士『罪の声』が放つ、戦後最大の未解決事件「グリコ・森永事件」の圧倒的”リアル感”

戦後最大の未解決事件である「グリコ・森永事件」では、脅迫に子どもの声が使われていた。私はその事実を、塩田武士『罪の声』という小説を読むまで知らなかった。では、続く疑問はこうだろう。その子どもたちは、今どこでどんな風に生きているのか?その疑問に答える、凄まじい小説だ。

あわせて読みたい

【生還】内戦下のシリアでISISに拘束された男の実話を基にした映画『ある人質』が描く壮絶すぎる現実

実話を基にした映画『ある人質 生還までの398日』は、内戦下のシリアでISISに拘束された男の壮絶な日々が描かれる。「テロリストとは交渉しない」という方針を徹底して貫くデンマーク政府のスタンスに翻弄されつつも、救出のために家族が懸命に奮闘する物語に圧倒される

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見

ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す

あわせて読みたい

【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…

『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか

あわせて読みたい

【狂気】アメリカの衝撃の実態。民営刑務所に刑務官として潜入した著者のレポートは国をも動かした:『…

アメリカには「民営刑務所」が存在する。取材のためにその1つに刑務官として潜入した著者が記した『アメリカン・プリズン』は信じがたい描写に溢れた1冊だ。あまりに非人道的な行いがまかり通る狂気の世界と、「民営刑務所」が誕生した歴史的背景を描き出すノンフィクション

あわせて読みたい

【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り

プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品

あわせて読みたい

【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実

アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた

あわせて読みたい

【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…

生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」

あわせて読みたい

【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』

世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す

あわせて読みたい

【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…

アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている

あわせて読みたい

【病理】本田靖春が「吉展ちゃん事件」を追う。誘拐を捜査する警察のお粗末さと時代を反映する犯罪:『…

「戦後最大の誘拐事件」と言われ、警察の初歩的なミスなどにより事件解決に膨大な月日を要した「吉展ちゃん誘拐殺人事件」。その発端から捜査体制、顛末までをジャーナリスト・本田靖春が徹底した取材で描き出す『誘拐』は、「『犯罪』とは『社会の病理』である」と明確に示している

あわせて読みたい

【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ

火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ

あわせて読みたい

【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…

私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す

あわせて読みたい

【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?

タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う

あわせて読みたい

【悲哀】2度の東京オリンピックに翻弄された都営アパートから「公共の利益」と「個人の権利」を考える:…

1964年の東京オリンピックを機に建設された「都営霞ケ丘アパート」は、東京オリンピック2020を理由に解体が決まり、長年住み続けた高齢の住民に退去が告げられた。「公共の利益」と「個人の権利」の狭間で翻弄される人々の姿を淡々と映し出し、静かに「社会の在り方」を問う映画

あわせて読みたい

【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…

在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。

あわせて読みたい

【驚愕】あるジャーナリストの衝撃の実話を描く映画『凶悪』。「死刑囚の告発」から「正義」を考える物語

獄中の死刑囚が警察に明かしていない事件を雑誌記者に告発し、「先生」と呼ばれる人物を追い詰めた実際の出来事を描くノンフィクションを原作にして、「ジャーナリズムとは?」「家族とは?」を問う映画『凶悪』は、原作とセットでとにかく凄まじい作品だ

あわせて読みたい

【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る

地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する

あわせて読みたい

【不正義】正しく行使されない権力こそ真の”悪”である。我々はその現実にどう立ち向かうべきだろうか:…

権力を持つ者のタガが外れてしまえば、市民は為す術がない。そんな状況に置かれた時、私たちにはどんな選択肢があるだろうか?白人警官が黒人を脅して殺害した、50年前の実際の事件をモチーフにした映画『デトロイト』から、「権力による不正義」の恐ろしさを知る

あわせて読みたい

【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?

一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える

あわせて読みたい

【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…

NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る

あわせて読みたい

【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…

「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟

あわせて読みたい

【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…

金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る

あわせて読みたい

【葛藤】「多様性を受け入れること」は難しい。映画『アイヌモシリ』で知る、アイデンティティの実際

「アイヌの町」として知られるアイヌコタンの住人は、「アイヌ語を勉強している」という。観光客のイメージに合わせるためだ。映画『アイヌモシリ』から、「伝統」や「文化」の継承者として生きるべきか、自らのアイデンティティを意識せず生きるべきかの葛藤を知る

あわせて読みたい

【誠実】地下鉄サリン事件の被害者が荒木浩に密着。「贖罪」とは何かを考えさせる衝撃の映画:『AGANAI…

私には、「謝罪すること」が「誠実」だという感覚がない。むしろ映画『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』では、「謝罪しない誠実さ」が描かれる。被害者側と加害者側の対話から、「謝罪」「贖罪」の意味と、信じているものを諦めさせることの難しさについて書く

あわせて読みたい

【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…

2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る

あわせて読みたい

【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた

「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。

あわせて読みたい

【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」

オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く

あわせて読みたい

【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…

こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。

あわせて読みたい

【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…

日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書

あわせて読みたい

【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…

三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

国家・政治・制度・地方【本・映画の感想】 | ルシルナ

私たちがどのような社会で生きているのか理解することは重要でしょう。ニュースやネット記事などを総合して現実を理解することはなかなか難しいですが、政治や社会制度など…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント