目次

はじめに

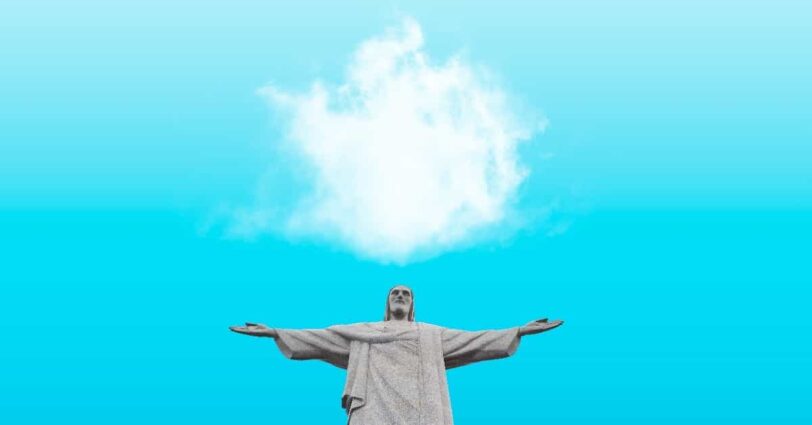

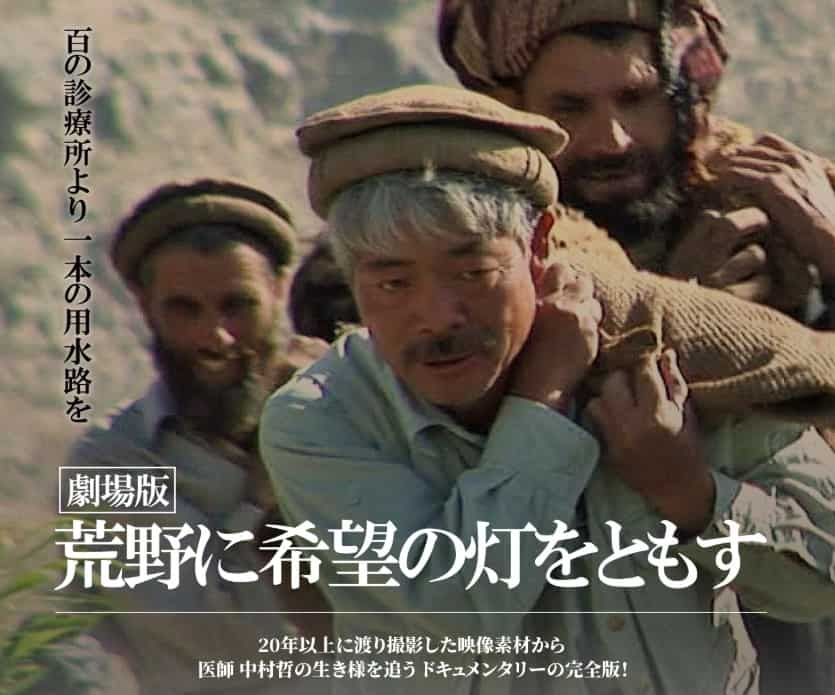

この記事で取り上げる映画

「劇場版 荒野に希望の灯をともす」公式HP

VIDEO

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

今どこで観れるのか?

公式HPの劇場情報 をご覧ください

この記事の3つの要点

「死に瀕した息子」よりも「アフガニスタンへの支援」を優先した凄まじすぎる覚悟 個人の「妄想」によって実現した用水路は、信じがたい形でアフガニスタンを激変させた 医師だった中村哲は、何故「治療」ではなく、まったくの畑違いである「用水路建設」に乗り出すことにしたのか? 「個人が成した偉業」として、中村哲ほどの功績に並ぶものはなかなか見つからないのではないかと思う

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

中村哲を追ったドキュメンタリー映画『荒野に希望の灯をともす』には、アフガニスタンに生涯を捧げた偉人の凄まじさが詰まっている

「病気の息子」よりも「アフガニスタン」を優先した凄まじい覚悟

中村哲のことを知らない人がこの記事を読んでくれているとは思えない が、少しだけ紹介しておこう。

あわせて読みたい

【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』

世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す

中村哲は、「アフガニスタンの根本的な問題は水だ」と考え、医師でありながら独学で25kmにも及ぶ用水路を作り上げた 。彼が完成させた用水路のお陰で、元々砂漠だった土地で農業が行えるようになった のだが、その激変ぶりには本当に驚かされる 。しかし、住民が自ら用水路を作れるようにと活動を進めている最中の2019年、車で移動中に何者かに銃撃を受け命を落としてしまう 。タリバンの仕業ではないかと疑われたが、タリバンは組織の関与を否定する異例の声明を出した 。中村哲というのはそれぐらい、アフガニスタンにおいてあらゆる人・勢力から支持されていた のだ。亡くなる直前には、アフガニスタンでの長年の活動が認められ、同国の名誉市民権が与えられていた 。あまりにも偉大な人物 である。

本作『荒野に希望の灯をともす』は、そんな中村哲の活動を追うドキュメンタリー映画 なのだが、まずは本作を観ながら心がぎゅっとなった、あまりにも辛い状況 から紹介したいと思う。

9.11同時多発テロが起こった後も、中村哲はこれまでと変わらずアフガニスタンへの寄付金集めのために奔走していた 。アフガニスタンに拠点を持つ「アルカイダ」の仕業だとされていた こともあり、恐らく、この時は最も寄付金集めが大変だったのではないか と思う。さらにこの時、彼は全然違う心配事 も抱えていた。

あわせて読みたい

【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…

遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている

当時10歳だった息子が悪性の脳腫瘍に冒され、まさに命の灯火が消えようとしていた のだ。

「命を救ってあげることはもう出来ない」と分かっていた のだという。しかし親としてはやはり、命尽きる前に遊びに連れ出すなどして、せめてもの思い出を作ってあげたいと考えていた のだ。

しかし中村哲は、「どうしてもその時間を割くことが出来ない」と、講演を優先する 。そしてその甲斐もあって、彼はなんと、たった1ヶ月で2億円もの寄付を集めた のだ。

あわせて読みたい

【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件

映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品

これは別に、良いとか悪いとかって話ではない 。例えば、彼とまったく同じような状況に置かれた人がいたとして、その人が息子との時間を優先したとしても、それが「悪い」なんて話になるはずがないだろう。ただこのエピソードは、中村哲の「覚悟」を示すものとしてとにかく印象的 だった。普通ではない、ある意味では「常軌を逸した」と表現してもいいだろう「覚悟」を持って、中村哲はアフガニスタンへの支援を行っていた のだ。そんなこと、やろうと思ったって普通は出来ない だろうし、そんな生き方を生涯続けた中村哲には頭が下がる 思いである。

「個人が成した成果」として、中村哲の偉業ほど凄まじいものは他に無いように思う

1人の人間の想い・行動力が生んだ成果として、中村哲が成したことほど凄まじいものはなかなか思いつけない 。歴史を遡れば、ナイチンゲールやガンジーなどの偉人がいるが、同時代を生きた者の中で、中村哲ほど「現実に多くの人を直接的に救った人」はいないんじゃないだろうか 。もちろん、「生み出した薬で多くの人を救っている」みたいな成果も素晴らしい が、中村哲は「用水路建設」という、とても個人で手掛けるようなものじゃない事業に乗り出し、そして現実に環境を大きく変えている のである。その凄まじさには、ちょっと驚かされてしまう。

中村哲は様々な場面で「平和」について語っていた 。

あわせて読みたい

【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…

映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた

平和は戦争以上に積極的な力でなければならない。

平和とは理念ではなく、現実の力なのだ。

前者は、9.11同時多発テロを踏まえての発言 だ。アメリカ主導でアフガニスタンに報復が行われている現状について、「『戦争』が現実に介入する以上に『平和』が力を持たなければならない」と主張している のである。そして後者は、アフガニスタンに初めて設立した診療所が武装した住民に襲撃を受けた時のもの 。同じく武器を取って応戦しようとしたスタッフを中村哲は制止し、なんと一切の反撃を禁じた のだ。彼は、この襲撃の背景に「マラリアの大流行」があることをきちんと理解していた 。そこでマラリアの特効薬を大量に入手し、薬の配布と巡回診療を行った のだ。「マラリアを治す」というような現実の力を生み出すことこそが、本当の意味での「平和」である と訴えているのである。

そしてそんな中村哲の最大の功績は、やはり「用水路の建設」 だろう。私は本作を観る前の時点で、「中村哲が干ばつの酷い地域に用水路をゼロから建設した」という事実は知っていたし、そのビフォーアフターも目にしたことがある 。とはいえやはり、何度見ても衝撃的 だ。その驚きについては、以下に載せた本作の予告編でも体感出来る ので是非観てほしい。1:55付近に、元々砂漠だったところが緑地に変わる場面 がある。これが国家の事業ではなく、個人の発案によって成し遂げられたということに、未だに私は驚かされてしまう のだ。

VIDEO

「用水路建設」へと踏み出した中村哲の凄まじさ

中村哲が「用水路建設」を計画し、その話を周囲の人間にした時には、それは単なる「妄想」に過ぎなかった と思う。彼は用水路の建設に着手する前にスタッフを集め、「クナール川から全長13kmの用水路を建設する」と自身の決断を告げた のだが、正直、そんなことが実現できるとは誰一人として想像できていなかった のだ。

しかしそれも当然 だろう。何せ、中村哲を含め土木工事の経験者など誰もいなかった からだ。またそれだけではなく、用水路を設計した人もいなければ、重機や機材もまともに揃わないような環境 なのである。そんな中で「用水路を建設する」など、「イカれた発想」でしかなかった のだ。中村哲と長年活動を共にしてきたアフガニスタン人スタッフも、「彼は大丈夫だと言っていたが、実現するなんて誰も思っていなかった」と正直に語っていた ほどである。

あわせて読みたい

【実話】福島智とその家族を描く映画『桜色の風が咲く』から、指点字誕生秘話と全盲ろうの絶望を知る

「目が見えず、耳も聞こえないのに大学に進学し、後に東京大学の教授になった」という、世界レベルの偉業を成し遂げた福島智。そんな彼の試練に満ちた生い立ちを描く映画『桜色の風が咲く』は、本人の葛藤や努力もさることながら、母親の凄まじい献身の物語でもある

その後、中村哲は様々な準備を整え、実際に用水路建設に着手するところまで漕ぎ着けた 。そして、その際にスタッフを激励する意味で掛けた言葉がとても印象的 だった。本作のタイトルも、この時の言葉から取られている のだと思う。

私たちはとても小さな組織だ。出来ることは決して多くない。しかし、希望を与えることはできる。用水路建設を通して、皆の心に小さな灯をともそうじゃないか。

メチャクチャかっこよかった 。恐らく、中村哲も、そんな素振りはまったく見せはしなかったが、この用水路建設計画がどれだけ無謀なのかはっきりと理解できていたはず だ。そのことは、彼が口にした「私たちは絶対に逃げない」という言葉からも感じられる だろう。少なくとも本作中で、中村哲が「絶対に用水路を建設するぞ!」みたいに言っている場面は存在しなかった ように思う。リーダーであれば普通、現場の士気を高めるためにそれぐらいのことを言ってもいい 気がする。しかし中村哲は「私たちは絶対に逃げない」という言い方 をしていた。それは、「不可能だとしても逃げない」という覚悟の現れ であり、「もしかしたら作れないかもしれない」という思い も頭の片隅にはあったんじゃないかと思う。

あわせて読みたい

【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…

環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る

また、「小さな灯をともそう」も同じような言葉に感じられた 。用水路を作れるかどうかは分からない。ただ、自分たちがここで努力し、諦めずに闘い続けることで、アフガニスタンとそこに住む人々に灯がともるんじゃないか 。用水路の建設については断言できなくても、「絶対に灯をともしてやる」という覚悟ならはっきりと表明できる 。中村哲の「誠実さ」が、こういう言葉の選び方に現れたんじゃないか という気がした。

私の解釈が正しいとして、彼の言動からは「不可能かもしれない事業に乗り出す覚悟」や、「不可能だとしても歩みは止めないという決意」などが滲み出ていた ように思う。その強さには圧倒させられてしまった 。本当に凄いものだなと思う。

すべてを独学で行った用水路建設

驚くべきことに、中村哲は用水路建設の専門家などに協力を仰ぐのではなく、すべてを独力で行った 。まったくの未経験から土木を学び、設計図さえ自ら引いた のである。コンクリートで作るなど色んな選択肢がある中で、中村哲は「住民が管理しやすいように」と「石を組み上げる工法」を採用 し、さらに、用水路建設への自身の決意を示すために白衣を脱ぎ、最前線に立って自ら建設作業にも携わった のだ。

あわせて読みたい

【捏造】袴田事件はついに再審での無罪が決定!冤罪の元死刑囚・袴田巌の現在と姉・秀子の奮闘:映画『…

映画『拳と祈り』は、2024年に再審無罪が確定した「袴田事件」の元死刑囚・袴田巌と、そんな弟を献身的にサポートする姉・秀子の日常を中心に、事件や裁判の凄まじい遍歴を追うドキュメンタリーである。日本の司法史上恐らく初めてだろう「前代未聞の状況」にマスコミで唯一関わることになった監督が使命感を持って追い続けた姉弟の記録

重機は僅か しかなく、ほとんどの作業は人力 で行われた。そうなると、川から砂漠までの13kmは途方もない距離 となる。しかも近隣の村では、前代未聞の干ばつのため村を捨て別の場所で暮らす者も多かった という。圧倒的な人手不足 だったのだ。しかし、「用水路を建設しているらしい」という噂が広まることで、村を捨てた者が少しずつ戻り始めた 。さらに、日銭を稼ぐために傭兵やゲリラになっていた者も、武器を捨て参加するようになった という。彼らは、アフガニスタンを空爆する連合軍からの機銃掃射に時々晒されながらも、辛抱強く建設作業を続けた 。

こうして、用水路を掘り進める作業自体は「時間と労力さえ掛ければどうにかなる」という状態 になったのだが、問題だったのは取水口 である。クナール川は激流 だったため、水の流れを変える堰を取水口付近に作る必要があった のだが、巨石でさえもすぐに流されてしまう のだ。用水路を掘り進めても、そこに水を流せないのであれば意味がない 。

中村哲は、ヒントを求めて故郷・福岡へと戻った 。私は「さすがに専門家の助けを仰ぐのだろう 」と思っていたのだが、そうではなく、朝倉市にある山田堰を見に行った のだ。江戸時代に作られた というこの堰は、幾度かの大洪水に晒されながら今も機能している 。どうしてそんなことが可能なのか? その秘密を紐解くべく江戸時代の設計図を探し出した中村哲は、そこからクナール川の取水口に作るべき堰のヒントを見出す のである。

あわせて読みたい

【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…

アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている

この経験から中村哲は、「人は見ようとするものしか見えない」と実感した そうだ。これはあらゆる事柄に当てはまる真理 だと私は思う。中村哲は、昔から山田堰を視界に入れてはいたのだが見てはいなかった 。そして、自ら堰を作る必要性に迫られた時、初めてちゃんと「見た」 のである。知っているつもり、分かっているつもりになっていることは多々あるが、そのような思い込みに気づかせてくれる言葉 だなと思う。

そして彼のこの感覚は、アフガニスタンの現状を訴える言葉の中からも読み取ることが出来る だろう。中村哲は、9.11同時多発テロを受けて自衛隊派遣を可能にする法改正が審議されている国会に呼ばれた 。そしてアフガニスタンへの報復について「有害無益」と断言し、「現地で何が起こっているのかを知ってから物事を考えてほしい」と訴えた のだ。というのも、用水路建設に取り掛かる前のこの時点でアフガニスタンにおける最大の問題は干ばつ だったのだが、その事実を日本で取り上げる報道はほとんど存在しなかった からだ。

もちろん、「報復」と「干ばつ」の話は関係ないと言えば関係ない 。しかし、中村哲が「有害無益」と主張する理由も理解できる だろう。干ばつに喘いでいるアフガニスタンに報復したところで、現実的な問題は何も解決しない からだ。このように、私たちは「見ていたとしても見ていない」ことによって様々な勘違いや過ちを犯し得る 。亡くなる直前までずっと現場で「見続けて」きた中村哲の言葉だからこそ、その重さも実感できる のではないだろうか。

あわせて読みたい

【実話】映画『ディア・ファミリー』は超良い話だし、大泉洋が演じた人物のモデル・筒井宣政は凄すぎる…

実話を基にした映画『ディア・ファミリー』では、個人が成したとは信じがたい偉業が描き出される。大泉洋が演じたのは、娘の病を治そうと全力で突き進んだ人物であり、そのモデルとなった筒井宣政は、17万人以上を救ったとされるIABPバルーンカテーテルの開発者なのだ。まったくホントに、凄まじい人物がいたものだと思う

1つの大事業を成し遂げただけでは中村哲の歩みは終わらない

最初に着手し、「マルワリード用水路」と名付けた用水路にようやく水を通した後で、彼は次のように言っていた 。

これまでの20年を振り返って、医師である自分がなんでこんなことをしているんだと、つい笑ってしまいそうになる。

自分の人生がすべてこのために準備されていたのだ。

感じ方は人それぞれだろうが、私は「あまりにも謙虚だな 」と思う。まあ日本人らしいと言えばその通り だが、凄まじい偉業を成したのだから、もう少し誇ってもいいんじゃないか と感じた。

あわせて読みたい

【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…

「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る

しかし、中村哲の挑戦はこんなものでは終わらない 。その後、当然だろうが、様々な村から「用水路を作ってほしい」という依頼が舞い込み、彼はそれらの要望に応え続けた のだ。そしてさらに、「ガンベリ砂漠に水を引く」という大事業に取り掛かる のである。これがどれだけ難事業だったのかは、中村哲自身の言葉から理解できる だろう。

ここが緑地になるのだとしたら、私は神を心から信じよう。

既に多くの用水路建設に関わってきた中村哲をもってしても、「とてもじゃないけど実現するとは思えない」ような挑戦だった というわけだ。「ガンベリ砂漠」についてネットで調べると、「幅4キロ、長さ20キロの、古くから『死の谷』として知られる砂漠 」と出てくるのだが、さらに「中村哲の活動により灌漑が進められ緑地帯が増えてきた 」とも書かれていた。たぶん「地図を変えてしまった」ぐらいのインパクト があるんじゃないかと思う。

あわせて読みたい

【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道

映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない

しかしその建設は本当に大変だった ようである。なにせ一度完成させたにも拘らず、その後100年に1度の大洪水により崩壊、設計を一からやり直すことになった というのだ。しかし中村哲は、再び山田堰を訪れては検討に検討を重ね、最終的には洪水にも強い堰を完成させてしまう のだから、本当に「凄まじい」の一言 である。

さらに彼は、用水路の流域にモスクまで建てている というのだ。アフガニスタンでは、モスクは単なる宗教施設ではなく教育施設でもある ようで、多くの子どもたちがそこで学んでいる のだという。目の前の問題に対処するだけじゃなく、未来への希望をも生み出すなんて、本当に鉄人 だなと感じさせられた。

中村哲がアフガニスタンと関わるようになったきっかけと、「用水路建設」に挑むまでの来歴

しかしそんな中村哲も、最初からすべてが順調だったわけではない 。というわけでここからは、作中で語られていた中村哲の半生について触れたい と思う。

あわせて読みたい

【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ

ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ

中村哲は元々、日本で精神科医として働いていた のだが、次第に疲弊していった のだという。医療はどんどんと高度化し、延命治療など新たな手法が生み出されていく 。そしてそれに伴って、生命倫理的な問題など、これまでに直面したことのない状況に関わることが増えたことも一因 であるようだ。

そういう状況から少し離れたいみたいな気持ち もあったのだろう、中村哲は登山スタッフの医療ボランティアとして志願する ことに決め、パキスタンを訪れる ことになった。しかしその際、パキスタンの住民が「診療してほしい」と医師である中村哲の元に集まってきてしまった のだ。ただ中村哲は、その想いに応えることが出来なかった 。登山スタッフの医療ボランティアだったので、有効な薬を隊員のために取って置く必要があった からだ。そのため、明らかに酷い状態にある患者も、そのまま見捨てざるを得なかった のである。

その記憶が強烈に残っていたため、中村哲はその後再びパキスタンへと戻り、医療ボランティアとしてハンセン病患者を診る ことになった。その際に出会った忘れられない患者がハリマ という女性である。当時隣国のアフガニスタンはソビエトの軍事侵攻に晒されており、多くのアフガニスタン人が山を超えて難民としてパキスタンにやってきていた 。ハリマもそんな1人であり、ハンセン病のせいで病棟中に悲鳴が響き渡るほどの苦痛と闘っていた のである。

あわせて読みたい

【伝説】やり投げ選手・溝口和洋は「思考力」が凄まじかった!「幻の世界記録」など数々の逸話を残した…

世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的なトレーニングと、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界記録」を叩き出した天才の伝説と実像

この時中村哲は、難しい選択 に悩んでいた。声を失わせてでも気管切開すべきか 、あるいは何もせずに肺炎で死なせてしまう かである。それは、日本で延命治療の是非に悩んでいたのと同じ状況、いや、より酷い状況だった と言っていいだろう。悩みに悩んだ末、中村哲は気管切開を決断した 。その後彼は、ハリマのある様子を目にしてホッとした そうだ。このようにして中村哲は、まずパキスタンと関わるようになった のである。

その後1989年に、10年に渡る戦争が終結したアフガニスタンへと足を踏み入れた 中村哲は、そのあまりの疲弊的な状況に驚かされてしまう 。そしてすぐに無医地域に診療所を建設すべく、各地の長老と対話を続けることにした のだ。長老たちの懸念は、「気まぐれに支援して、すぐに去ってしまうのではないか?」という点に集約されていた と言っていいだろう。そこで中村哲は次のように断言した 。

たとえ私が死んだとしても、この診療所は続けていく覚悟だ。

あわせて読みたい

【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….

つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る

この時点で既に、中村哲は凄まじい覚悟を持って支援に臨んでいた のである。

その後アフガニスタンを、前代未聞の大干ばつが襲う 。診療所は患者で溢れ、幼児の多くが犠牲になってしまった 。子どもを抱いた母親が、何日もかけて診療所までやってきたにも拘らず、診療所の列に並んでいる間に子どもが亡くなってしまうなんてことも日常茶飯事だった そうだ。

そんな状況を見て中村哲は、「医療だけでは問題の解決は不可能だ 」と考える。そもそも水や食料が無ければ、どれだけ抗生物質を与えたところで焼け石に水 でしかない。「病気以前の問題 」というわけだ。そこで彼は方針を転換し、「井戸を掘る」ことに専念する ことにした。そして1年間でなんと660もの井戸を掘った という。しかし、その井戸もすぐに干上がってしまう のだ。一体どうすればいいのだろうか。

あわせて読みたい

【実話】映画『ハドソン川の奇跡』の”糾弾された英雄”から、「正しさ」をどう「信じる」かを考える

制御不能の飛行機をハドソン川に不時着させ、乗員乗客155名全員の命を救った英雄はその後、「わざと機体を沈め損害を与えたのではないか」と疑われてしまう。映画『ハドソン川の奇跡』から、「正しさ」の難しさと、「『正しさ』の枠組み」の重要性を知る

そしてそんな中で起こったのが9.11同時多発テロ なのである。これによってアフガニスタンはさらに厳しい状況に置かれる ことになってしまった。そして中村哲は、もうこれしかないという覚悟で「用水路建設」に着手、この計画にアフガニスタンの未来を託した というわけだ。

そんな凄まじい人物の生涯を知れるドキュメンタリー映画 であり、多くの人に見てもらいたい作品 である。

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る

TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す

アフガニスタンは2022年に再び大干ばつに見舞われたそうだ。1970万人が飢餓に陥っており、「世界最悪の人道危機」と言われているという。ロシアによるウクライナ侵攻など、世の中では酷い出来事が様々に起こるが、しかし、「東京都の人口よりも遥かに多い人々が飢餓に苦しんでいる」という現実は広く知られてはいないだろう(私も本作を観るまで知らなかった)。

中村哲を喪った世界は、このような現実にどう立ち向かうべきなのか。そのことを多くの人と共に考えていかなければならないなと思う。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…

「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【壮絶】映画『フロントライン』は「コロナパンデミックの発端」におけるDMATの奮闘をリアルに描く(監…

映画『フロントライン』は、ド級の役者が集ったド級のエンタメ作品でありながら、「フィクションっぽさ」が非常に薄い映画でもあり、「起こった出来事をリアルに描く」という制作陣の覚悟が感じられた。マスコミ報道を通じて知ったつもりになっている「事実」が覆される内容で、あの時の混乱を知るすべての人が観るべき映画だと思う

あわせて読みたい

【未来】6度目の大量絶滅時代を生きる今、映画『アニマル』を観て気候変動の現状と対策を知るべき

映画『アニマル ぼくたちと動物のこと』は、環境問題や気候変動の現状・問題を改めて突きつけるドキュメンタリーだ。16歳の若き環境活動家2人が世界中を巡り、現状を確認したり専門家に話を聞いたりする構成で、彼らはその過程で「誰も『解決策』を持っていない」と知り驚かされる。これからどう生きるべきか考えさせられる作品だ

あわせて読みたい

【平和】巣鴨プリズン収監のBC級戦犯だった冬至堅太郎の貴重な記録から知られざる歴史を紐解く映画:『…

映画『巣鴨日記 あるBC級戦犯の生涯』は、一般的にはまったく詳しいことが知られていないという「BC級戦犯」に関するドキュメンタリー映画である。巣鴨プリズンに収監された冬至堅太郎がつけていた日記、そして横浜軍事法廷で行われた彼の裁判の記録。これらを基に知られざる戦後史が明らかにされていく

あわせて読みたい

【悲劇】東京大空襲経験者の体験談。壊滅した浅草、隅田川の遺体、その後の人々の暮らし等の証言集:映…

映画『東京大空襲 CARPET BOMBING of Tokyo』は、2時間半で10万人の命が奪われたという「東京大空襲」を始め、「山手空襲」「八王子空襲」などを実際に経験した者たちの証言が収録された作品だ。そのあまりに悲惨な実態と、その記憶を具体的にはっきりと語る証言者の姿、そのどちらにも驚かされてしまった

あわせて読みたい

【信念】映画『太陽の運命』は、2人の知事、大田昌秀・翁長雄志から沖縄の基地問題の歴史を追う(監督:…

映画『太陽(ティダ)の運命』は、米軍基地問題に翻弄され続けた沖縄の歴史を、大田昌秀・翁長雄志という2人の知事に焦点を当てることで浮き彫りにしていくドキュメンタリー映画である。「日本一難しい問題を背負わされている」という沖縄県知事の苦悩と、「2人の間にあった様々な因縁」がないまぜになった数奇な“運命”の物語

あわせて読みたい

【実話】映画『あんのこと』(入江悠)は、最低の母親に人生を壊された少女の更生と絶望を描く(主演:…

映画『あんのこと』では、クソみたいな母親の元でクソみたいな人生を歩まされた主人公・杏の絶望を河合優実が絶妙に演じている。色んな意味で実に胸糞悪い作品で、こんな社会の歪さがどうしてずっとずっと放置され続けるのか理解できないなと思う。また、河合優実だけではなく、佐藤二朗の演技にも圧倒させられてしまった

あわせて読みたい

【実話】不可能を成し遂げた男を描く映画『愛を耕すひと』は、愛を知るための長い旅路の物語でもある(…

映画『愛を耕すひと』は、18世紀のデンマークを舞台に、「不可能」とまで言われた「ユトランド半島の開拓」を成し遂げたルドヴィ・ケーレンを描き出す物語だ。とはいえ「偉人の伝記」のような内容ではない。嫌がらせをしてくる貴族や、迷信を信じる者たちからの不信感などと闘いながら「愛」を知っていく、実に印象的な物語である

あわせて読みたい

【洗脳】激しく挑発的だった映画『クラブゼロ』が描く、「食べないこと」を「健康」と言い張る狂気(主…

映画『クラブゼロ』は、「健康的な食事」として「まったく食べないこと」を推奨する女性教師と、彼女に賛同し実践する高校生を描き出す物語。実に狂気的な設定ではあるが、しかし同時に、本作で描かれているのは「日々SNS上で繰り広げられていること」でもある。そんな「現代性」をSNSを登場させずに描き出す、挑発的な作品だ

あわせて読みたい

【異常】オンラインゲーム『DayZ』内でドキュメンタリー映画を撮るという狂気的な実験が映す人間模様:…

映画『ニッツ・アイランド』は、「『DayZ(デイジー)』というサバイバル・ゲーム内で撮られたドキュメンタリー映画」という斬新すぎる作品だ。「生き物を殺さない集団」「人殺しを楽しんで行う集団」など、ゲーム内の様々なプレイヤーから話を聞きつつ、「ゲーム内の世界は『リアル』なのか?」という問いにも焦点が当てられる

あわせて読みたい

【失恋】ひたすらカオスに展開する映画『エターナル・サンシャイン』は、最後まで観ると面白い!(主演…

映画『エターナル・サンシャイン』は、冒頭からしばらくの間、とにかくまったく意味不明で、「何がどうなっているのか全然分からない!」と思いながら観ていました。しかし、映像がカオスになるにつれて状況の理解は進み始め、最終的には「よくもまあこんな素っ頓狂なストーリーを理解できる物語に落とし込んだな」と感心させられました

あわせて読みたい

【変異】映画『動物界』は斬新で刺激的な作品だった。我々はまさにこんな”分断社会”に生きている

映画『動物界』では、「奇病によって人間が動物化してしまう」という世界における複雑な人間模様が描き出される。パンデミックを経験した我々には、本作の設定は「単なるSF」には感じられないはずだ。そしてその上で、「『動物化してしまった妻を今も愛している主人公』が見せる実にややこしい感情」が複層的に描かれていて実に興味深い

あわせて読みたい

【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く

映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた

あわせて読みたい

【恐怖】「1970年代の生放送の怪しげなテレビ番組」を見事に再現したフェイクドキュメンタリー:映画『…

映画『悪魔と夜ふかし』は、「1970年代に放送されていた生放送番組のマスターテープが発見された」というテイで、ハロウィンの夜の放送回をそのまま流すという設定のモキュメンタリーである。番組の細部までリアルに作り込まれており、それ故に、「悪魔の召喚」という非現実的な状況もするっと受け入れられる感じがした

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス)は意味不明なのに何故か超絶面白かった(主…

映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス監督)は、最初から最後まで「意味不明」と言っていいレベルで理解できなかったが、しかし「実に良い映画を観たなぁ」という感覚にさせてもくれる、とても素敵な作品だった。さらに、「3つの異なる物語を同じ役者の組み合わせで撮る」という斬新な構成が上手くハマっていたようにも思う

あわせて読みたい

【狂気】「こんな作品を作ろうと考えて実際世に出した川上さわ、ヤベェな」って感じた映画『地獄のSE』…

私が観た時はポレポレ東中野のみで公開されていた映画『地獄のSE』は、最初から最後までイカれ狂ったゲロヤバな作品だった。久しぶりに出会ったな、こんな狂気的な映画。面白かったけど!「こんなヤバい作品を、多くの人の協力を得て作り公開した監督」に対する興味を強く抱かされた作品で、とにかく「凄いモノを観たな」という感じだった

あわせて読みたい

【感想】B級サメ映画の傑作『温泉シャーク』は、『シン・ゴジラ』的壮大さをバカバカしく描き出す

「温泉に入っているとサメに襲われる」という荒唐無稽すぎる設定のサメ映画『温泉シャーク』は、確かにふざけ倒した作品ではあるものの、観てみる価値のある映画だと思います。サメの生態を上手く利用した設定や、「伏線回収」と表現していいだろう展開などが巧みで、細かなことを気にしなければ、そのバカバカしさを楽しめるはずです

あわせて読みたい

【解説】映画『スターフィッシュ』をネタバレ全開で考察。主人公が直面する”奇妙な世界”の正体は?

映画『スターフィッシュ』は、「親友の葬儀」とそれに続く「不法侵入」の後、唐突に「意味不明な世界観」に突入していき、その状態のまま物語が終わってしまう。解釈が非常に難しい物語だが、しかし私なりの仮説には辿り着いた。そこでこの記事では、ネタバレを一切気にせずに「私が捉えた物語」について解説していくことにする

あわせて読みたい

【狂気】押見修造デザインの「ちーちゃん」(映画『毒娘』)は「『正しさ』によって歪む何か」の象徴だ…

映画『毒娘』は、押見修造デザインの「ちーちゃん」の存在感が圧倒的であることは確かなのだが、しかし観ていくと、「決して『ちーちゃん』がメインなわけではない」ということに気づくだろう。本作は、全体として「『正しさ』によって歪む何か」を描き出そうとする物語であり、私たちが生きる社会のリアルを抉り出す作品である

あわせて読みたい

【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…

映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった

あわせて読みたい

【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ

映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています

あわせて読みたい

【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件

映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった

あわせて読みたい

【天才】映画『ツィゴイネルワイゼン』(鈴木清順)は意味不明だが、大楠道代のトークが面白かった

鈴木清順監督作『ツィゴイネルワイゼン』は、最初から最後まで何を描いているのかさっぱり分からない映画だった。しかし、出演者の1人で、上映後のトークイベントにも登壇した大楠道代でさえ「よく分からない」と言っていたのだから、それでいいのだろう。意味不明なのに、どこか惹きつけられてしまう、実に変な映画だった

あわせて読みたい

【奇妙】映画『鯨の骨』は、主演のあのちゃんが絶妙な存在感を醸し出す、斬新な設定の「推し活」物語

映画『鯨の骨』は、主演を務めたあのちゃんの存在感がとても魅力的な作品でした。「AR動画のカリスマ的存在」である主人公を演じたあのちゃんは、役の設定が絶妙だったこともありますが、演技がとても上手く見え、また作品全体の、「『推し活』をある意味で振り切って描き出す感じ」もとても皮肉的で良かったです

あわせて読みたい

【あらすじ】声優の幾田りらとあのちゃんが超絶良い!アニメ映画『デデデデ』はビビるほど面白い!:『…

幾田りらとあのちゃんが声優を務めた映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』は、とにかく最高の物語だった。浅野いにおらしいポップさと残酷さを兼ね備えつつ、「終わってしまった世界でそれでも生きていく」という王道的展開を背景に、門出・おんたんという女子高生のぶっ飛んだ関係性が描かれる物語が見事すぎる

あわせて読みたい

【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた

『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる

あわせて読みたい

【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する

映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である

あわせて読みたい

【痛快】精神病院の隔離室から脱した、善悪の判断基準を持たない狂気の超能力者が大暴れする映画:『モ…

モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』は、「10年以上拘束され続けた精神病院から脱走したアジア系女性が、特殊能力を使って大暴れする」というムチャクチャな設定の物語なのだが、全編に通底する「『善悪の判断基準』が歪んでいる」という要素がとても見事で、意味不明なのに最後まで惹きつけられてしまった

あわせて読みたい

【狂気】映画『ニューオーダー』の衝撃。法という秩序を混沌で駆逐する”悪”に圧倒されっ放しの86分

映画『ニューオーダー』は、理解不能でノンストップな展開に誘われる問題作だ。「貧富の差」や「法の支配」など「現実に存在する秩序」がひっくり返され、対極に振り切った「新秩序」に乗っ取られた世界をリアルに描き出すことで、私たちが今進んでいる道筋に警鐘を鳴らす作品になっている

あわせて読みたい

【映画】『別れる決心』(パク・チャヌク)は、「倫理的な葛藤」が描かれない、不穏で魅惑的な物語

巨匠パク・チャヌク監督が狂気的な関係性を描き出す映画『別れる決心』には、「倫理的な葛藤が描かれない」という特異さがあると感じた。「様々な要素が描かれるものの、それらが『主人公2人の関係性』に影響しないこと」や、「『理解は出来ないが、成立はしている』という不思議な感覚」について触れる

あわせて読みたい

【不穏】大友克洋の漫画『童夢』をモデルにした映画『イノセンツ』は、「無邪気な残酷さ」が恐ろしい

映画『イノセンツ』は、何がどう展開するのかまるで分からないまま進んでいく実に奇妙な物語だった。非現実的な設定で描かれるのだが、そのことによって子どもたちの「無邪気な残酷さ」が一層リアルに浮き彫りにされる物語であり、「意図的に大人が排除された構成」もその一助となっている

あわせて読みたい

【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…

「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ

あわせて読みたい

【感想】これはドキュメンタリー(実話)なのか?映画『女神の継承』が突きつける土着的恐怖

ナ・ホンジンがプロデューサーを務めた映画『女神の継承』は、フィクションなのかドキュメンタリーなのか混乱させる異様な作品だった。タイ東北部で強く信じられている「精霊(ピー)」の信仰をベースに、圧倒的なリアリティで土着的恐怖を描き出す、強烈な作品

あわせて読みたい

【あらすじ】アリ・アスター監督映画『ミッドサマー』は、気持ち悪さと怖さが詰まった超狂ホラーだった

「夏至の日に映画館で上映する」という企画でようやく観ることが叶った映画『ミッドサマー』は、「私がなんとなく想像していたのとはまるで異なる『ヤバさ』」に溢れる作品だった。いい知れぬ「狂気」が随所で描かれるが、同時に、「ある意味で合理的と言えなくもない」と感じさせられる怖さもある

あわせて読みたい

【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理

オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く

「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品

あわせて読みたい

【考察】ヨネダコウ『囀る鳥は羽ばたかない』は、BLの枠組みの中で「歪んだ人間」をリアルに描き出す

2巻までしか読んでいないが、ヨネダコウのマンガ『囀る鳥は羽ばたかない』は、「ヤクザ」「BL」という使い古されたフォーマットを使って、異次元の物語を紡ぎ出す作品だ。BLだが、BLという外枠を脇役にしてしまう矢代という歪んだ男の存在感が凄まじい。

あわせて読みたい

【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会

アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?

あわせて読みたい

【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ

江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品

あわせて読みたい

【純愛】映画『ぼくのエリ』の衝撃。「生き延びるために必要なもの」を貪欲に求める狂気と悲哀、そして恋

名作と名高い映画『ぼくのエリ』は、「生き延びるために必要なもの」が「他者を滅ぼしてしまうこと」であるという絶望を抱えながら、それでも生きることを選ぶ者たちの葛藤が描かれる。「純愛」と呼んでいいのか悩んでしまう2人の関係性と、予想もつかない展開に、感動させられる

あわせて読みたい

【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語

観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」

あわせて読みたい

【無謀】園子温が役者のワークショップと同時並行で撮影した映画『エッシャー通りの赤いポスト』の”狂気”

「園子温の最新作」としか知らずに観に行った映画『エッシャー通りの赤いポスト』は、「ワークショップ参加者」を「役者」に仕立て、ワークショップと同時並行で撮影されたという異次元の作品だった。なかなか経験できないだろう、「0が1になる瞬間」を味わえる“狂気”の映画

あわせて読みたい

【衝撃】映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』凄い。ラストの衝撃、ビョークの演技、”愛”とは呼びたくな…

言わずとしれた名作映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』を、ほぼ予備知識ゼロのまま劇場で観た。とんでもない映画だった。苦手なミュージカルシーンが効果的だと感じられたこと、「最低最悪のラストは回避できたはずだ」という想い、そして「セルマのような人こそ報われてほしい」という祈り

あわせて読みたい

【愛】ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の“衝撃の出世作”である映画『灼熱の魂』の凄さ。何も語りたくない

映画館で流れた予告映像だけで観ることを決め、他になんの情報も知らないまま鑑賞した映画『灼熱の魂』は、とんでもない映画だった。『DUNE/デューン 砂の惑星』『ブレードランナー 2049』など有名作を監督してきたドゥニ・ヴィルヌーヴの衝撃の出世作については、何も語りたくない

あわせて読みたい

【衝撃】卯月妙子『人間仮免中』、とんでもないコミックエッセイだわ。統合失調症との壮絶な闘いの日々

小学5年生から統合失調症を患い、社会の中でもがき苦しみながら生きる卯月妙子のコミックエッセイ『人間仮免中』はとんでもない衝撃作。周りにいる人とのぶっ飛んだ人間関係や、歩道橋から飛び降り自殺未遂を図り顔面がぐちゃぐちゃになって以降の壮絶な日々も赤裸々に描く

あわせて読みたい

【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…

例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す

あわせて読みたい

【正義】復讐なんかに意味はない。それでも「この復讐は正しいかもしれない」と思わされる映画:『プロ…

私は基本的に「復讐」を許容できないが、『プロミシング・ヤング・ウーマン』の主人公キャシーの行動は正当化したい。法を犯す明らかにイカれた言動なのだが、その動機は一考の余地がある。何も考えずキャシーを非難していると、矢が自分の方に飛んでくる、恐ろしい作品

あわせて読みたい

【日常】「何もかも虚しい」という心のスキマを「異性」や「お金」で安易に埋めてしまうのは危険だ:映…

「どこにでもいる普通の女性」が「横領」に手を染める映画『紙の月』は、「日常の積み重ねが非日常に接続している」ことを否応なしに実感させる。「主人公の女性は自分とは違う」と考えたい観客の「祈り」は通じない。「梅澤梨花の物語」は「私たちの物語」でもあるのだ

あわせて読みたい

【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…

実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品

あわせて読みたい

【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事

「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である

あわせて読みたい

【矛盾】死刑囚を「教誨師」視点で描く映画。理解が及ばない”死刑という現実”が突きつけられる

先進国では数少なくなった「死刑存置国」である日本。社会が人間の命を奪うことを許容する制度は、果たして矛盾なく存在し得るのだろうか?死刑確定囚と対話する教誨師を主人公に、死刑制度の実状をあぶり出す映画『教誨師』から、死刑という現実を理解する

あわせて読みたい

【壮絶】本当に「美人は得」か?「美しさ」という土俵を意識せざるを得ない少女・女性たちの現実:『自…

美醜で判断されがちな”ルッキズム”の世の中に刃を突きつける小説『自画像』。私自身は、「キレイな人もキレイな人なりの大変さを抱えている」と感じながら生きているつもりだが、やはりその辛さは理解されにくい。私も男性であり、ルッキズムに加担してないとはとても言えない

あわせて読みたい

【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…

ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像

あわせて読みたい

【逃避】つまらない世の中で生きる毎日を押し流す”何か”を求める気持ちに強烈に共感する:映画『サクリ…

子どもの頃「台風」にワクワクしたように、未だに、「自分のつまらない日常を押し流してくれる『何か』」の存在を待ちわびてしまう。立教大学の学生が撮った映画『サクリファイス』は、そんな「何か」として「東日本大震災」を描き出す、チャレンジングな作品だ

あわせて読みたい

【称賛】生き様がかっこいい。ムンバイのホテルのテロ事件で宿泊客を守り抜いたスタッフたち:映画『ホ…

インドの高級ホテルで実際に起こったテロ事件を元にした映画『ホテル・ムンバイ』。恐ろしいほどの臨場感で、当時の恐怖を観客に体感させる映画であり、だからこそ余計に、「逃げる選択」もできたホテルスタッフたちが自らの意思で残り、宿泊を助けた事実に感銘を受ける

あわせて読みたい

【リアル】社会の分断の仕組みを”ゾンビ”で学ぶ。「社会派ゾンビ映画」が対立の根源を抉り出す:映画『C…

まさか「ゾンビ映画」が、私たちが生きている現実をここまで活写するとは驚きだった。映画『CURED キュアード』をベースに、「見えない事実」がもたらす恐怖と、立場ごとに正しい主張をしながらも否応なしに「分断」が生まれてしまう状況について知る

あわせて読みたい

【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…

「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える

あわせて読みたい

【難しい】映画『鳩の撃退法』をネタバレ全開で考察。よくわからない物語を超詳細に徹底解説していく

とても難しくわかりにくい映画『鳩の撃退法』についての考察をまとめていたら、1万7000字を超えてしまった。「東京編で起こったことはすべて事実」「富山編はすべてフィクションかもしれない」という前提に立ち、「津田伸一がこの小説を書いた動機」まで掘り下げて、実際に何が起こっていたのかを解説する(ちなみに、「実話」ではないよ)

あわせて読みたい

【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…

金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る

あわせて読みたい

【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える

どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る

あわせて読みたい

【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…

世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ

あわせて読みたい

【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…

「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える

あわせて読みたい

【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…

2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る

あわせて読みたい

【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた

「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。

あわせて読みたい

【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…

小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る

あわせて読みたい

【恐怖】SNSの危険性と子供の守り方を、ドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』で学ぶ

実際にチェコの警察を動かした衝撃のドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』は、少女の「寂しさ」に付け込むおっさんどもの醜悪さに満ちあふれている。「WEBの利用制限」だけでは子どもを守りきれない現実を、リアルなものとして実感すべき

あわせて読みたい

【考察】世の中は理不尽だ。平凡な奴らがのさばる中で、”特別な私の美しい世界”を守る生き方:『オーダ…

自分以外は凡人、と考える主人公の少女はとてもイタい。しかし、世間の価値観と折り合わないなら、自分の美しい世界を守るために闘うしかない。中二病の少女が奮闘する『オーダーメイド殺人クラブ』をベースに、理解されない世界をどう生きるかについて考察する

あわせて読みたい

【不満】この閉塞感は打破すべきか?自由意志が駆逐された社会と、不幸になる自由について:『巡査長 真…

自由に選択し、自由に行動し、自由に生きているつもりでも、現代社会においては既に「自由意志」は失われてしまっている。しかし、そんな世の中を生きることは果たして不幸だろうか?異色警察小説『巡査長 真行寺弘道』をベースに「不幸になる自由」について語る

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

どう生きるべきか・どうしたらいい【本・映画の感想】 | ルシルナ

どんな人生を歩みたいか、多くの人が考えながら生きていると思います。私は自分自身も穏やかに、そして周囲の人や社会にとっても何か貢献できたらいいなと、思っています。…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント