目次

はじめに

この記事で取り上げる本

講談社

¥814 (2021/12/06 06:20時点 | Amazon調べ)

ポチップ

この本をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

通常、敗戦国は苛烈な扱いを受けるが、太平洋戦争終結後は”比較的”平穏な占領政策が取られたのは何故か? アメリカ人は、終戦時でさえ「日本人は命を軽視する野蛮な民族だ」と考えていた アッツ島に取り残された5000人の日本兵救出作戦が、後の日本を救った 不可能に思えた救出作戦と、日本人を理解しようとしたアメリカ人が、日本の未来を救ったという衝撃の物語

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

あわせて読みたい

【私が読了済のもののみ】松岡圭祐のおすすめ小説【随時更新】

この記事では、松岡圭祐のおすすめ小説をまとめました。私の一推しは『千里眼』です。是非本選びの参考にして下さい。

史実を基にした驚嘆の小説『八月十五日に吹く風』(松岡圭祐)。戦後の日本を決定づけたあの有名な「アメリカ人/日本人」とは?

あわせて読みたい

【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…

クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい

本書の冒頭には、

この小説は史実に基づく

と書かれている。個人間の会話や機密のはずの会議など、明らかに創作だと感じる箇所も多々あるが、骨組みとなる事実の部分は史実に沿っている と考えればいいのだろう。

まさかこんな歴史があったとは と驚かされた、歴史小説の傑作 だ。

あわせて読みたい

【驚愕】キューバ危機の裏側を描くスパイ映画『クーリエ』。核戦争を回避させた民間人の衝撃の実話:『…

核戦争ギリギリまで進んだ「キューバ危機」。その陰で、世界を救った民間人がいたことをご存知だろうか?実話を元にした映画『クーリエ:最高機密の運び屋』は、ごく普通のセールスマンでありながら、ソ連の膨大な機密情報を盗み出した男の信じがたい奮闘を描き出す

「何故平穏な終戦を迎えられたのか?」という本書の核となる謎について

本書には、こんな文章がある。

だがここには、日本人なら誰でも抱いたことがあるはずの素朴な疑問が存在する。アメリカは原爆を落とす無慈悲をしめしながら、なぜ直後に比較的平和な占領政策をとるに至ったのか。

私は本書を読むまで正直、こんな疑問を抱いたことがない 。理系の人間なこともあり歴史に興味がなく、というかむしろ嫌悪していたので真面目に学んでこなかった(ちょっと後悔している)。みなさんはこんな疑問を抱いたことがおありだろうか?

恐らくだが、私と同じように「そんなこと考えたこともなかった」という人もきっといる のではないだろうか。まずはその辺りのことを少し説明しておこう。

あわせて読みたい

【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…

サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ

過去の歴史を振り返ると、大体どんな戦争であっても、戦争に勝った国が負けた国を「蹂躙」と呼んでいいほど苛烈な扱いをすることが多い だろうと思う。歴史の授業でも、ニュースで報じられる現代の戦争でも、そのような状況を見聞きすることがあるだろう。

しかし日本の場合、戦争に負けたにも関わらず、知られている戦争と比較して占領政策が平穏だったと言っていい はずだ。もちろん、様々な場面で個人が不利益・不合理を受けていたとは思うが、日本という国全体で捉えてみた時には、「そんなに酷い扱いではなかった」という評価になると思う。

さらに注目すべき点は、終戦の直前に原爆を落としていた 、という事実である。これは、「終戦直前の段階でもまだ、日本という国に対する憎悪・嫌悪が強かった 」ことを示唆しているだろう。そうでなければ、甚大な被害を与えると分かっていた原爆投下という無慈悲な行為を決断することはなかったはずだ。

つまり、「原爆投下」から「終戦後の占領」の短期間に、「日本」という国の評価が大幅に変わったに違いない のである。

あわせて読みたい

【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死

映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る

これが、本書が突きつける謎の要点 だ。

原爆投下に至った、「アメリカ人による日本人の捉え方」

それでは、原爆投下をアメリカ側の視点で見てみる ことにしよう。なぜ彼らは、原爆を落とすという決断に至ったのか。

ホワイトハウスは当時、シンクタンクに日本の分析を依頼しており、「日本人の性質」はこう捉えられていた 。

あわせて読みたい

【欠落】映画『オードリー・ヘプバーン』が映し出す大スターの生き方。晩年に至るまで生涯抱いた悲しみ…

映画『オードリー・ヘプバーン』は、世界的大スターの知られざる素顔を切り取るドキュメンタリーだ。戦争による壮絶な飢え、父親の失踪、消えぬ孤独感、偶然がもたらした映画『ローマの休日』のオーディション、ユニセフでの活動など、様々な証言を元に稀代の天才を描き出す

日本人は自他の生命への執着が薄弱であり、だからこそ一億玉砕にも呼応する。であれば、本土決戦になれば婦女子を含めた非戦闘員が戦闘員になりうる

この分析には、政治的な駆け引きという側面もある 。それについては、この記述を知った登場人物の1人の感想が分かりやすいだろう。

恣意的な誘導だと筒井は思った。一億総特攻を拒否しないからには、民間人も非戦闘員ではなく、したがって原爆の標的にしても国際法違反にあたらない。そう暗に示すのが目的だろう

つまり、様々な背景から「是が非でも原爆を投下したかった」アメリカが、自身を正当化するための主張 というわけだ。

あわせて読みたい

【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ

「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ

しかし一方で、当時のアメリカ国民の民意を完全に無視した決断でもないはず だ。だからアメリカが、「日本人は生命を尊重しない民族だ。だから一億玉砕などというスローガンがまかり通る。そんな民族なのだから、戦闘員だろうが非戦闘員だろうが関係ない」と考えていたというのは大枠で真実なのだろう。

この「日本人は生命を尊重しない民族」という捉え方は、アメリカ人にとってはかなり根深いものだった ようだ。それほどまでに「一億玉砕」や「特攻」が理解できなかったのだろう(まあ、私にも理解できないが)。

アメリカは、日本人をこんな風に捉えていたからこそ原爆投下に躊躇しなかったわけだが、それは裏を返せば、原爆投下の瞬間まで、アメリカは日本人を「生命を尊重しない野蛮な民族」と捉えていた ということになるだろう。

あわせて読みたい

【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…

生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」

物語の中では、1945年8月15日のアメリカ軍の会議でのやり取り として、こんな発言がある。

本土決戦、一億玉砕、一億総特攻、神風。軍部の呼びかけに国民から強く反発する声もなく、むしろ積極的に応じているとの報告が多々ある。それらに基づいた分析だ。どの戦線でも、日本の軍司令部は玉砕を強いて、無慈悲に兵を見捨ててばかりだ。なのに遺族は、訃報をきいても感謝を捧げている。復讐心もより強まるかもしれん。われわれが日本の占領にあたり、警戒するのは当然だろう

(※占領に際して)今後も非戦闘員による個人単位での玉砕、あるいは村や隣組など小自治体単位での反乱が起こりうる、注意警戒事項にそうある。根拠は、日本人に根付いた国家主義が、人命の尊重に優先するという、彼ら固有の意識構造にある

あわせて読みたい

【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…

映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった

まさに終戦を迎え、これから日本を占領するというまさにその日であっても、日本人に対する認識に変化はなかったのだ。そのままであれば、苛烈な占領政策が実行に移されてもおかしくはなかっただろう 。

それなのに何故、アメリカは方針を転換し、平穏な占領政策を取ったのだろうか ? 本書はその謎に迫る。

アメリカの占領政策に大きな影響を与えた、日本人になったアメリカ人

終戦日でさえ日本人に対してマイナスの捉え方をしていたアメリカの占領政策を転換させたのは、後に日本に帰化することになる、1人の有名なアメリカ人 だ。本書で彼は、「ロナルド・リーン」という仮名 で登場する。この名前でピンと来る方も多いだろう。

あわせて読みたい

【勇敢】ユダヤ人を救った杉原千畝を描く映画。日本政府の方針に反しながら信念を貫いた男の生き様

日本政府の方針に逆らってまでユダヤ人のためにビザを発給し続けた外交官を描く映画『杉原千畝』。日本を良くしたいと考えてモスクワを夢見た青年は、何故キャリアを捨てる覚悟で「命のビザ」を発給したのか。困難な状況を前に、いかに決断するかを考えさせられる

彼は若い頃、タイムズスクエアの一角にある古本屋で出会った『源氏物語』の翻訳に心を捕まれ、その文学の豊かさから極東の島国に憧れるようになった。そして日本語を学び、戦時中はアメリカ軍の通訳として従軍、この物語と関わる「アッツ島」に派遣されていた時期もある。

アッツ島では、駐留していた日本軍がほぼ全滅していた。もう助からないと判断した司令官から、玉砕の命令が下っていたのだ。その事実を知った「ロナルド・リーン」は理解に苦しむ。『源氏物語』という、繊細な情愛の念が民族の根底にあるというのに、どうして玉砕やバンザイアタックのような発想に行き着いてしまうのだろうか、と。

「ロナルド・リーン」は、他の多くのアメリカ人が日本人を

自殺の欲望に憑かれ、自他ともに生命を果てしなく軽んずる、いわば狂気といえる国民性の発露

と捉えている時に、より正しく日本人の行動原理を理解しようと奮闘する のだ。

あわせて読みたい

【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る

「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える

その結果、たどり着くことになる。アッツ島に隣接するキスカ島での、アメリカ人が日本人に対して持っているイメージを根底から覆すような「救出作戦」に 。

まさにそれは、終戦のちょうど2年前、1943年8月15日の出来事 だった。そして、「キスカ島の救出作戦」を知った「ロナルド・リーン」は「日本人を捉え間違っている」と力説し、占領政策の転換に大きな影響を与えることになる。

つまり日本は、『源氏物語』に救われた と言っていいだろう。なんとも凄まじい物語だ。

松岡圭祐『八月十五日に吹く風』の内容紹介

あわせて読みたい

【壮絶】アウシュヴィッツで”人体実験の神メンゲレ”から生き残り、ホロコーストから生還した男の人生:…

映画『メンゲレと私』は、タイトルと内容がそぐわないものの、とても興味深い作品だった。44ヶ月間の収容所生活を生き延び、ホロコーストから生還したダニエル・ハノッホが、少年とは思えない「思考力」を武器に、最低最悪な状況を生き延びた経験をカメラの前で語る。あまりにも壮絶な、信じがたい現実である

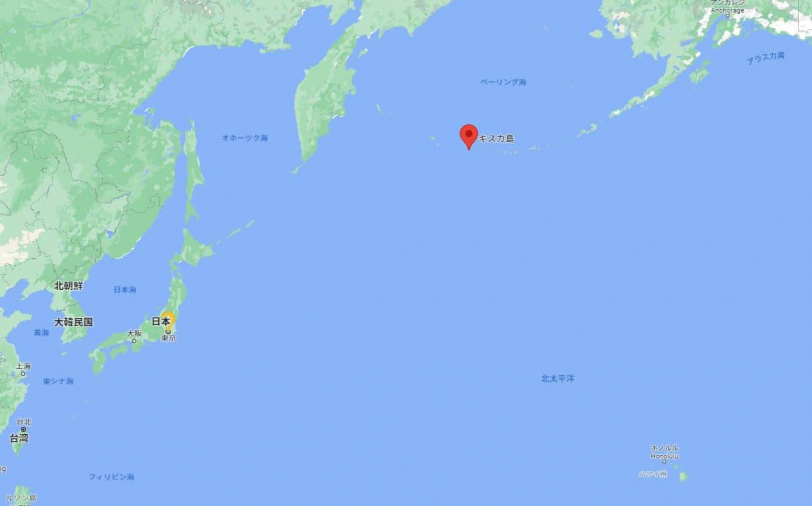

アリューシャン列島は、ロシアとアラスカに挟まれたベーリング海に浮かんでいる。そしてそのアリューシャン列島の中に、アッツ島(熱田島)とキスカ島(鳴神島)がある。戦時中に日本軍が占領したアメリカの領土だ。

アッツ島に着任した山崎保代大佐は、島の現況を理解していた。ここは、動植物のまったく存在しない極北のツンドラ地帯であり、島外からの補給は長らく途絶えている。増援部隊を送るという連絡を受けて、すでに9日目。完全に孤立していると言っていい。

アメリカ軍に対しては徹底抗戦を敷いているのだが、いつまで持つかは未知数だ。というか、こらえきれないだろう。そんなタイミングで、山崎をアッツ島へと送った樋口司令官から打電が届いた。

「全員、玉砕せよ」

あわせて読みたい

【衝撃】映画『JFK/新証言』(オリヴァー・ストーン)が描く、ケネディ暗殺の”知られざる陰謀”

映画『JFK/新証言』は、「非公開とされてきた『ケネディ暗殺に関する資料』が公開されたことで明らかになった様々な事実を基に、ケネディ暗殺事件の違和感を積み上げていく作品だ。「明確な証拠によって仮説を検証していく」というスタイルが明快であり、信頼度の高い調査と言えるのではないかと思う

アッツ島では、2638名の日本人が死を迎えた 。

同じ頃、隣のキスカ島にも5000人を超える日本兵がいた。こちらもアッツ島同様、アメリカ軍への抵抗は続けているものの、完全に孤立している。そんな時、打電が届く。暗号化されていない平文で届いたのは、アッツ島と同じく玉砕を促す内容のものだった。しかし同時に、「ガダルカナル島での撤退作戦」の通称である「ケ号作戦」の内容が暗号文で送られてきたのだ。

どういうことだろう。まさかこれは、救出作戦の知らせなのだろうか?

しかし普通に考えれば、キスカ島から5000人の兵士を脱出させるなど、不可能と言える 。キスカ島はアメリカ領の孤島であり、周囲の海域にはアメリカの艦隊がひしめきあっている。艦隊の損失を出さずに、アメリカ軍の包囲網を突破して5000人を救助するなど、できるはずがない。

あわせて読みたい

【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画

1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品

しかし樋口司令官は諦めなかった。難色を示す大本営から救出任務の了解を取り付け、困難なミッションを引き受けてくれる艦長も探し出した。海軍少将の木村晶福だ。

木村は、気象専門士官である橋本恭一少尉と共に、誰もが「不可能」と考えた任務を完遂すべくアリューシャン列島へと向かうのだが……。

松岡圭祐『八月十五日に吹く風』の感想

本書の核は「平穏な占領だった理由」なのだが、物語の大半はこのアッツ島・キスカ島を舞台に展開される 。もちろん、それぞれの島での過酷な生活や樋口司令官の陰ながらの奮闘、アメリカ軍がどんな動きを見せるのかなど様々な描写がなされるが、物語の背骨は「キスカ島の救出作戦」にある。

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『1917』は、ワンカット風の凄まじい撮影手法が「戦場の壮絶な重圧」を見事に体感させる

映画『1917 命をかけた伝令』は、「全編ワンカット風」という凄まじい撮影手法で注目されたが、私は、その撮影手法が「戦場における緊迫感」を見事に増幅させているという点に驚かされた。「物語の中身」と「撮影手法」が素晴らしく合致したとんでもない作品だ

なかなか距離感をイメージしにくいと思うので、まずは「キスカ島」の場所 を確認しておこう。

グーグルマップ 日本からこれほど離れた場所にある小さな島に船で向かい、日本兵を救助しようというのだ 。しかも、島に着いてから1時間以内に5000人を船に収容し撤退しなければ危険を回避することは難しくなる。

ますます無謀としか言いようがないだろう 。

あわせて読みたい

【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…

日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書

しかし艦長の木村が、常人には思いつかないような奇抜なアイデア を次々に繰り出し、難局を乗り越えていく。木村の指示は、指示された時点では意味不明なものばかりだ。例えばある場面で木村は、「3本ある煙突の内、真ん中だけ白く塗れ」と指示する。船員の誰も、この指示の意味を理解できない。しかしこの仕掛けがまさに効力を発揮する時、誰もが驚かされるだろう。まさかそんなことを考えていたとは、と。

このようなアイデアを次々に指示し、誰もが無理だと考えていた任務をやり遂げてしまう 。

木村は5000人の兵士を救ったが、彼はさらに多くの人命を救ったと言っていい 。何故なら、木村がキスカ島の救出作戦を成功させたことで、「ロナルド・リーン」は説得力を持って「日本人は命を過小に扱う野蛮な民族ではない」と進言出来るようになり、そのことがきっかけで占領政策が変わっていくからだ。

本書を読むと、様々なことがまさに「紙一重」で動き、歴史が決していった ことが伝わってくる。

あわせて読みたい

【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作

大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい

また、歴史の裏側を描くだけではなく、人物の描写もとてもいい。松岡圭祐の作品は人物描写が見事だが、本作でも魅力的な人物が多く登場する 。中でも、厳しい立場に置かれながらも、自分なりの信念を持って戦争という時代に対峙し続けようとした樋口司令官は印象的だった。

こう思ってほしい。救える者から救っていると。救うことが許される者から、あるいは容認される者から、そういうべきかもしれん。私にはいまのところ、それしかできんのだよ

あわせて読みたい

【歴史】『大地の子』を凌駕する中国残留孤児の現実。中国から奇跡的に”帰国”した父を城戸久枝が描く:…

文化大革命の最中、国交が成立していなかった中国から自力で帰国した中国残留孤児がいた。その娘である城戸久枝が著した『あの戦争から遠く離れて』は、父の特異な体験を起点に「中国残留孤児」の問題に分け入り、歴史の大きなうねりを個人史として体感させてくれる作品だ

アッツ島には玉砕を命じながらも、キスカ島の兵士は救う。なかなか矛盾した行動だが、本書を読めば、彼には彼なりの正義や信念があることが分かる。平時であれば「正しさ」だけを貫き通して生きていくことができる人物だろうが、有事においてはそうはいかない。難しい境地に立たされつつ、その時なりの判断で彼は自らの生き様を示していくのだ 。

若い兵士たちは、天皇陛下のため命を捧げるべき、そう信じている。敗北はむろんのこと、敵の捕虜になるのも恥と考える。だが、こんな時代をつくりだしてしまった自分たちこそ、恥を知らねばならない

戦時中にも、樋口のような考えを持つ人間はきっと他にもいたことだろう。「戦争」という悲惨な現実を再び生きることにならないように、平和な世を生きる私たちこそ、この言葉を意識し続けなければならないだろうと思う 。

あわせて読みたい

【実話】英国王室衝撃!映画『ロスト・キング』が描く、一般人がリチャード3世の遺骨を発見した話(主演…

500年前に亡くなった王・リチャード3世の遺骨を、一介の会社員女性が発見した。映画『ロスト・キング』は、そんな実話を基にした凄まじい物語である。「リチャード3世の悪評を覆したい!」という動機だけで遺骨探しに邁進する「最強の推し活」は、最終的に英国王室までをも動かした!

講談社

¥814 (2022/01/29 20:51時点 | Amazon調べ)

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品読了済】私が読んできた小説を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が読んできた小説を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…

ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない

歴史の裏側でこんなことが行われていたのかという衝撃と、小説としての恐ろしいまでの面白さに打たれる作品だ 。松岡圭祐はある時期から、もの凄いハイペースで史実を基にした小説を多数出版しているが、興味深い内容のものばかりだ。

本書で是非、『源氏物語』を愛し日本を愛した「アメリカ人/日本人」の奮闘と、仲間を見捨てずに困難な救出作戦を成功させた者たちの偉業 を知ってほしい。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【壮絶】映画『フロントライン』は「コロナパンデミックの発端」におけるDMATの奮闘をリアルに描く(監…

映画『フロントライン』は、ド級の役者が集ったド級のエンタメ作品でありながら、「フィクションっぽさ」が非常に薄い映画でもあり、「起こった出来事をリアルに描く」という制作陣の覚悟が感じられた。マスコミ報道を通じて知ったつもりになっている「事実」が覆される内容で、あの時の混乱を知るすべての人が観るべき映画だと思う

あわせて読みたい

【煽動】プロパガンダの天才ゲッベルスがいかにヒトラーやナチスを”演出”したのかを描く映画:『ゲッベ…

映画『ゲッベルス ヒトラーをプロデュースした男』では、ナチスドイツで宣伝大臣を担当したヨーゼフ・ゲッベルスに焦点が当てられる。「プロパガンダの天才」と呼ばれた彼は、いかにして国民の感情を操作したのか。「現代の扇動家」に騙されないためにも、そんな彼の数奇な人生や実像を理解しておいた方がいいのではないかと思う

あわせて読みたい

【リアル】多様性を受け入れる気がない差別主義者のヘイトクライムを描く映画『ソフト/クワイエット』

映画『ソフト/クワイエット』は、「白人至上主義者の女性たちがムチャクチャする」という内容なのだが、実は「多様性」について再考を迫るようなストーリーでもあり、実に興味深かった。さらに「全編ワンカット」というスタイルで撮られており、緊張感や没入感も圧倒的なのだ。凄い映画を観たなと感じさせられた

あわせて読みたい

【平和】巣鴨プリズン収監のBC級戦犯だった冬至堅太郎の貴重な記録から知られざる歴史を紐解く映画:『…

映画『巣鴨日記 あるBC級戦犯の生涯』は、一般的にはまったく詳しいことが知られていないという「BC級戦犯」に関するドキュメンタリー映画である。巣鴨プリズンに収監された冬至堅太郎がつけていた日記、そして横浜軍事法廷で行われた彼の裁判の記録。これらを基に知られざる戦後史が明らかにされていく

あわせて読みたい

【悲劇】東京大空襲経験者の体験談。壊滅した浅草、隅田川の遺体、その後の人々の暮らし等の証言集:映…

映画『東京大空襲 CARPET BOMBING of Tokyo』は、2時間半で10万人の命が奪われたという「東京大空襲」を始め、「山手空襲」「八王子空襲」などを実際に経験した者たちの証言が収録された作品だ。そのあまりに悲惨な実態と、その記憶を具体的にはっきりと語る証言者の姿、そのどちらにも驚かされてしまった

あわせて読みたい

【信念】映画『太陽の運命』は、2人の知事、大田昌秀・翁長雄志から沖縄の基地問題の歴史を追う(監督:…

映画『太陽(ティダ)の運命』は、米軍基地問題に翻弄され続けた沖縄の歴史を、大田昌秀・翁長雄志という2人の知事に焦点を当てることで浮き彫りにしていくドキュメンタリー映画である。「日本一難しい問題を背負わされている」という沖縄県知事の苦悩と、「2人の間にあった様々な因縁」がないまぜになった数奇な“運命”の物語

あわせて読みたい

【信念】アフガニスタンに中村哲あり。映画『荒野に希望の灯をともす』が描く規格外の功績、生き方

映画『荒野に希望の灯をともす』は、アフガニスタンの支援に生涯を捧げ、個人で実現するなど不可能だと思われた用水路建設によって砂漠を緑地化してしまった中村哲を追うドキュメンタリー映画だ。2019年に凶弾に倒れるまで最前線で人々を先導し続けてきたその圧倒的な存在感に、「彼なき世界で何をすべきか」と考えさせられる

あわせて読みたい

【友情】映画『ノー・アザー・ランド』が映し出す酷すぎる現実。イスラエル軍が住居を壊す様は衝撃だ

イスラエルのヨルダン川西岸地区内の集落マサーフェル・ヤッタを舞台にしたドキュメンタリー映画『ノー・アザー・ランド』では、「昔からその場所に住み続けているパレスチナ人の住居をイスラエル軍が強制的に破壊する」という信じがたい暴挙が映し出される。そんな酷い現状に、立場を越えた友情で立ち向かう様を捉えた作品だ

あわせて読みたい

【尊厳】映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、安楽死をテーマに興味深い問いを突きつける(監督:ペ…

全然期待せずに観た映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、思いがけず面白い作品だった。「安楽死」をテーマにした、ティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーアのほぼ2人芝居といったシンプルな作品だが、そこに通底する「死生観」や、「死生観」の違いによるすれ違いなどが実に見事に描かれていて、強く惹きつけられた

あわせて読みたい

【異常】オンラインゲーム『DayZ』内でドキュメンタリー映画を撮るという狂気的な実験が映す人間模様:…

映画『ニッツ・アイランド』は、「『DayZ(デイジー)』というサバイバル・ゲーム内で撮られたドキュメンタリー映画」という斬新すぎる作品だ。「生き物を殺さない集団」「人殺しを楽しんで行う集団」など、ゲーム内の様々なプレイヤーから話を聞きつつ、「ゲーム内の世界は『リアル』なのか?」という問いにも焦点が当てられる

あわせて読みたい

【解説】映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、凄まじい臨場感で内戦を描き、我々を警告する(…

映画『シビル・ウォー』は、「アメリカで勃発した内戦が長期化し、既に日常になってしまっている」という現実を圧倒的な臨場感で描き出す作品だ。戦争を伝える報道カメラマンを主人公に据え、「戦争そのもの」よりも「誰にどう戦争を伝えるか」に焦点を当てる本作は、様々な葛藤を抱きながら最前線を目指す者たちを切り取っていく

あわせて読みたい

【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実

映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた

あわせて読みたい

【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞

映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である

あわせて読みたい

【実話】映画『ダム・マネー ウォール街を狙え!』は「株で大儲けした」だけじゃない痛快さが面白い

ダム・マネー ウォール街を狙え!』では、株取引で莫大な利益を得た実在の人物が取り上げられる。しかし驚くべきは「大金を得たこと」ではない。というのも彼はなんと、資産5万ドルの身にも拘らず、ウォール街の超巨大資本ファンドを脅かす存在になったのである! 実話とは思えない、あまりにも痛快な物語だった

あわせて読みたい

【悲劇】映画『プリンセス・ダイアナ』『スペンサー』で知る、その凄まじい存在感と王室の窮屈さ

ドキュメンタリー映画『プリンセス・ダイアナ』と映画『スペンサー』は、衝撃的な死を遂げたダイアナ妃の生涯を対照的な形で描き出す作品だ。「過去映像のみ」で構成される非常に挑戦的な『プリンセス・ダイアナ』と、「王室との不和」を正面から描き出す『スペンサー』の2作によって、彼女が歩んだ壮絶な人生が浮き彫りにされる

あわせて読みたい

【幻惑】映画『フォロウィング』の衝撃。初監督作から天才だよ、クリストファー・ノーラン

クリストファー・ノーランのデビュー作であり、多数の賞を受賞し世界に衝撃を与えた映画『フォロウィング』には、私も驚かされてしまった。冒頭からしばらくの間「何が描かれているのかさっぱり理解できない」という状態だったのに、ある瞬間一気に視界が晴れたように状況が理解できたのだ。脚本の力がとにかく圧倒的だった

あわせて読みたい

【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…

猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う

あわせて読みたい

【衝撃】ミキ・デザキが映画『主戦場』で示す「慰安婦問題」の実相。歴史修正主義者の発言がヤバすぎ

「慰安婦問題」に真正面から取り組んだ映画『主戦場』は、「『慰安婦問題』の根幹はどこにあるのか?」というその複雑さに焦点を当てていく。この記事では、本作で映し出された様々な情報を元に「慰安婦問題」について整理したものの、結局のところ「解決不可能な問題である」という結論に行き着いてしまった

あわせて読みたい

【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…

映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった

あわせて読みたい

【壮絶】アウシュヴィッツで”人体実験の神メンゲレ”から生き残り、ホロコーストから生還した男の人生:…

映画『メンゲレと私』は、タイトルと内容がそぐわないものの、とても興味深い作品だった。44ヶ月間の収容所生活を生き延び、ホロコーストから生還したダニエル・ハノッホが、少年とは思えない「思考力」を武器に、最低最悪な状況を生き延びた経験をカメラの前で語る。あまりにも壮絶な、信じがたい現実である

あわせて読みたい

【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…

クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい

あわせて読みたい

【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー

北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった

あわせて読みたい

【衝撃】映画『JFK/新証言』(オリヴァー・ストーン)が描く、ケネディ暗殺の”知られざる陰謀”

映画『JFK/新証言』は、「非公開とされてきた『ケネディ暗殺に関する資料』が公開されたことで明らかになった様々な事実を基に、ケネディ暗殺事件の違和感を積み上げていく作品だ。「明確な証拠によって仮説を検証していく」というスタイルが明快であり、信頼度の高い調査と言えるのではないかと思う

あわせて読みたい

【実話】英国王室衝撃!映画『ロスト・キング』が描く、一般人がリチャード3世の遺骨を発見した話(主演…

500年前に亡くなった王・リチャード3世の遺骨を、一介の会社員女性が発見した。映画『ロスト・キング』は、そんな実話を基にした凄まじい物語である。「リチャード3世の悪評を覆したい!」という動機だけで遺骨探しに邁進する「最強の推し活」は、最終的に英国王室までをも動かした!

あわせて読みたい

【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる

ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?

あわせて読みたい

【驚愕】本屋大賞受賞作『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は凄まじい。戦場は人間を”怪物”にする

デビュー作で本屋大賞を受賞した『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は、デビュー作であることを抜きにしても凄まじすぎる、規格外の小説だった。ソ連に実在した「女性狙撃兵」の視点から「独ソ戦」を描く物語は、生死の境でギリギリの葛藤や決断に直面する女性たちのとんでもない生き様を活写する

あわせて読みたい

【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…

「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか

あわせて読みたい

【誠実】映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』で長期密着した政治家・小川淳也の情熱と信念が凄まじい

政治家・小川淳也に17年間も長期密着した映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』は、誠実であるが故に大成できない1人の悩める政治家のありのままが描かれる。サラリーマン家庭から政治家を目指し、未来の日本を健全にするために奮闘する男の信念と情熱が詰まった1本

あわせて読みたい

【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画

1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『1917』は、ワンカット風の凄まじい撮影手法が「戦場の壮絶な重圧」を見事に体感させる

映画『1917 命をかけた伝令』は、「全編ワンカット風」という凄まじい撮影手法で注目されたが、私は、その撮影手法が「戦場における緊迫感」を見事に増幅させているという点に驚かされた。「物語の中身」と「撮影手法」が素晴らしく合致したとんでもない作品だ

あわせて読みたい

【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作

大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい

あわせて読みたい

【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画

映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい

あわせて読みたい

【思考】戸田真琴、経験も文章もとんでもない。「人生どうしたらいい?」と悩む時に読みたい救いの1冊:…

「AV女優のエッセイ」と聞くと、なかなか手が伸びにくいかもしれないが、戸田真琴『あなたの孤独は美しい』の、あらゆる先入観を吹っ飛ばすほどの文章力には圧倒されるだろう。凄まじい経験と、普通ではない思考を経てAV女優に至った彼女の「生きる指針」は、多くの人の支えになるはずだ

あわせて読みたい

【欠落】映画『オードリー・ヘプバーン』が映し出す大スターの生き方。晩年に至るまで生涯抱いた悲しみ…

映画『オードリー・ヘプバーン』は、世界的大スターの知られざる素顔を切り取るドキュメンタリーだ。戦争による壮絶な飢え、父親の失踪、消えぬ孤独感、偶然がもたらした映画『ローマの休日』のオーディション、ユニセフでの活動など、様々な証言を元に稀代の天才を描き出す

あわせて読みたい

【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…

生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」

あわせて読みたい

【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…

ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない

あわせて読みたい

【危機】災害時、「普通の人々」は冷静に、「エリート」はパニックになる。イメージを覆す災害学の知見…

地震やテロなどの大災害において、人々がどう行動するのかを研究する「災害学」。その知見が詰まった『災害ユートピア』は、ステレオタイプなイメージを一変させてくれる。有事の際には市民ではなくエリートこそが暴走する。そしてさらに、災害は様々な社会的な変化も促しもする

あわせて読みたい

【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…

アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている

あわせて読みたい

【歴史】『大地の子』を凌駕する中国残留孤児の現実。中国から奇跡的に”帰国”した父を城戸久枝が描く:…

文化大革命の最中、国交が成立していなかった中国から自力で帰国した中国残留孤児がいた。その娘である城戸久枝が著した『あの戦争から遠く離れて』は、父の特異な体験を起点に「中国残留孤児」の問題に分け入り、歴史の大きなうねりを個人史として体感させてくれる作品だ

あわせて読みたい

【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…

原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す

あわせて読みたい

【驚愕】キューバ危機の裏側を描くスパイ映画『クーリエ』。核戦争を回避させた民間人の衝撃の実話:『…

核戦争ギリギリまで進んだ「キューバ危機」。その陰で、世界を救った民間人がいたことをご存知だろうか?実話を元にした映画『クーリエ:最高機密の運び屋』は、ごく普通のセールスマンでありながら、ソ連の膨大な機密情報を盗み出した男の信じがたい奮闘を描き出す

あわせて読みたい

【感想】映画『竜とそばかすの姫』が描く「あまりに批判が容易な世界」と「誰かを助けることの難しさ」

SNSの登場によって「批判が容易な社会」になったことで、批判を恐れてポジティブな言葉を口にしにくくなってしまった。そんな世の中で私は、「理想論だ」と言われても「誰かを助けたい」と発信する側の人間でいたいと、『竜とそばかすの姫』を観て改めて感じさせられた

あわせて読みたい

【勇敢】ユダヤ人を救った杉原千畝を描く映画。日本政府の方針に反しながら信念を貫いた男の生き様

日本政府の方針に逆らってまでユダヤ人のためにビザを発給し続けた外交官を描く映画『杉原千畝』。日本を良くしたいと考えてモスクワを夢見た青年は、何故キャリアを捨てる覚悟で「命のビザ」を発給したのか。困難な状況を前に、いかに決断するかを考えさせられる

あわせて読みたい

【驚愕】これ以上の”サバイバル映画”は存在するか?火星にたった一人残された男の生存術と救出劇:『オ…

1人で火星に取り残された男のサバイバルと救出劇を、現実的な科学技術の範囲で描き出す驚異の映画『オデッセイ』。不可能を可能にするアイデアと勇気、自分や他人を信じ抜く気持ち、そして極限の状況でより困難な道を進む決断をする者たちの、想像を絶するドラマに胸打たれる

あわせて読みたい

【評価】映画『シン・ゴジラ』は、「もしゴジラが実際に現れたら」という”現実”を徹底的にリアルに描く

ゴジラ作品にも特撮映画にもほとんど触れてこなかったが、庵野秀明作品というだけで観に行った『シン・ゴジラ』はとんでもなく面白かった。「ゴジラ」の存在以外のありとあらゆるものを圧倒的なリアリティで描き出す。「本当にゴジラがいたらどうなるのか?」という”現実”の描写がとにかく素晴らしかった

あわせて読みたい

【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ

「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ

あわせて読みたい

【驚異】信念を貫く勇敢さを、「銃を持たずに戦場に立つ」という形で示した実在の兵士の凄まじさ:映画…

第二次世界大戦で最も過酷な戦場の1つと言われた「前田高地(ハクソー・リッジ)」を、銃を持たずに駆け回り信じがたい功績を残した衛生兵がいた。実在の人物をモデルにした映画『ハクソー・リッジ』から、「戦争の悲惨さ」だけでなく、「信念を貫くことの大事さ」を学ぶ

あわせて読みたい

【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:…

グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る

あわせて読みたい

【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死

映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る

あわせて読みたい

【正義】「正しさとは何か」を考えさせる映画『スリー・ビルボード』は、正しさの対立を絶妙に描く

「正しい」と主張するためには「正しさの基準」が必要だが、それでも「規制されていないことなら何でもしていいのか」は問題になる。3枚の立て看板というアナログなツールを使って現代のネット社会の現実をあぶり出す映画『スリー・ビルボード』から、「『正しさ』の難しさ」を考える

あわせて読みたい

【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…

サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ

あわせて読みたい

【書評】奇跡の”国家”「ソマリランド」に高野秀行が潜入。崩壊国家・ソマリア内で唯一平和を保つ衝撃の”…

日本の「戦国時代」さながらの内戦状態にあるソマリア共和国内部に、十数年に渡り奇跡のように平和を維持している”未承認国家”が存在する。辺境作家・高野秀行の『謎の独立国家ソマリランド』から、「ソマリランド」の理解が難しい理由と、「奇跡のような民主主義」を知る

あわせて読みたい

【不正義】正しく行使されない権力こそ真の”悪”である。我々はその現実にどう立ち向かうべきだろうか:…

権力を持つ者のタガが外れてしまえば、市民は為す術がない。そんな状況に置かれた時、私たちにはどんな選択肢があるだろうか?白人警官が黒人を脅して殺害した、50年前の実際の事件をモチーフにした映画『デトロイト』から、「権力による不正義」の恐ろしさを知る

あわせて読みたい

【真実】ホロコーストが裁判で争われた衝撃の実話が映画化。”明らかな虚偽”にどう立ち向かうべきか:『…

「ホロコーストが起こったか否か」が、なんとイギリスの裁判で争われたことがある。その衝撃の実話を元にした『否定と肯定』では、「真実とは何か?」「情報をどう信じるべきか?」が問われる。「フェイクニュース」という言葉が当たり前に使われる世界に生きているからこそ知っておくべき事実

あわせて読みたい

【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…

『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る

あわせて読みたい

【あらすじ】濱口竜介監督『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」のみで成り立つ凄まじい映画。天才だと思う

「映画」というメディアを構成する要素は多々あるはずだが、濱口竜介監督作『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」だけで狂気・感動・爆笑を生み出してしまう驚異の作品だ。まったく異なる3話オムニバス作品で、どの話も「ずっと観ていられる」と感じるほど素敵だった

あわせて読みたい

【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統…

現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ

あわせて読みたい

【驚愕】正義は、人間の尊厳を奪わずに貫かれるべきだ。独裁政権を打倒した韓国の民衆の奮闘を描く映画…

たった30年前の韓国で、これほど恐ろしい出来事が起こっていたとは。「正義の実現」のために苛烈な「スパイ狩り」を行う秘密警察の横暴をきっかけに民主化運動が激化し、独裁政権が打倒された史実を描く『1987、ある闘いの真実』から、「正義」について考える

あわせて読みたい

【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る

「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える

あわせて読みたい

【感涙】衆議院議員・小川淳也の選挙戦に密着する映画から、「誠実さ」と「民主主義のあり方」を考える…

『衆議院議員・小川淳也が小選挙区で平井卓也と争う選挙戦を捉えた映画『香川1区』は、政治家とは思えない「誠実さ」を放つ”異端の議員”が、理想とする民主主義の実現のために徒手空拳で闘う様を描く。選挙のドキュメンタリー映画でこれほど号泣するとは自分でも信じられない

あわせて読みたい

【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…

NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る

あわせて読みたい

【逸脱】「人生良いことない」と感じるのは、「どう生きたら幸せか」を考えていないからでは?:『独立…

「常識的な捉え方」から逸脱し、世の中をまったく異なる視点から見る坂口恭平は、「より生きやすい社会にしたい」という強い思いから走り続ける。「どう生きたいか」から人生を考え直すスタンスと、「やりたいことをやるべきじゃない理由」を『独立国家のつくりかた』から学ぶ

あわせて読みたい

【驚愕】ロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」はどう解釈すべきか?沢木耕太郎が真相に迫る:『キャパ…

戦争写真として最も有名なロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」には、「本当に銃撃された瞬間を撮影したものか?」という真贋問題が長く議論されてきた。『キャパの十字架』は、そんな有名な謎に沢木耕太郎が挑み、予想だにしなかった結論を導き出すノンフィクション。「思いがけない解釈」に驚かされるだろう

あわせて読みたい

【現実】東日本大震災発生時からの被災地の映像には、ニュースで見る「分かりやすさ」は微塵もない:『…

東日本大震災発生直後からカメラを回し、被災地の現実を切り取ってきたテレビ岩手。「分かりやすさ」が優先されるテレビではなかなか放送できないだろう映像を含め、「分かりにくい現実」を切り取った映像で構成する映画『たゆたえども沈まず』は静かな衝撃をもたらす作品

あわせて読みたい

【理解】東田直樹の本は「自閉症の見方」を一変させた。自身も自閉症児を育てるプロデューサーが映画化…

東田直樹の著作を英訳し世界に広めた人物(自閉症児を育てている)も登場する映画『僕が跳びはねる理由』には、「東田直樹が語る自閉症の世界」を知ることで接し方や考え方が変わったという家族が登場する。「自閉症は知恵遅れではない」と示した東田直樹の多大な功績を実感できる

あわせて読みたい

【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…

「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する

あわせて読みたい

【称賛】生き様がかっこいい。ムンバイのホテルのテロ事件で宿泊客を守り抜いたスタッフたち:映画『ホ…

インドの高級ホテルで実際に起こったテロ事件を元にした映画『ホテル・ムンバイ』。恐ろしいほどの臨場感で、当時の恐怖を観客に体感させる映画であり、だからこそ余計に、「逃げる選択」もできたホテルスタッフたちが自らの意思で残り、宿泊を助けた事実に感銘を受ける

あわせて読みたい

【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない

TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった

あわせて読みたい

【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…

歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る

あわせて読みたい

【勇敢】後悔しない生き方のために”間違い”を犯せるか?法に背いてでも正義を貫いた女性の生き様:映画…

国の諜報機関の職員でありながら、「イラク戦争を正当化する」という巨大な策略を知り、守秘義務違反をおかしてまで真実を明らかにしようとした実在の女性を描く映画『オフィシャル・シークレット』から、「法を守る」こと以上に重要な生き方の指針を学ぶ

あわせて読みたい

【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…

「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える

あわせて読みたい

【驚異】プロジェクトマネジメントの奇跡。ハリウッドの制作費以下で火星に到達したインドの偉業:映画…

実は、「一発で火星に探査機を送り込んだ国」はインドだけだ。アメリカもロシアも何度も失敗している。しかもインドの宇宙開発予算は大国と比べて圧倒的に低い。なぜインドは偉業を成し遂げられたのか?映画『ミッション・マンガル』からプロジェクトマネジメントを学ぶ

あわせて読みたい

【実話】正論を振りかざす人が”強い”社会は窮屈だ。映画『すばらしき世界』が描く「正解の曖昧さ」

「SNSなどでの炎上を回避する」という気持ちから「正論を言うに留めよう」という態度がナチュラルになりつつある社会には、全員が全員の首を締め付け合っているような窮屈さを感じてしまう。西川美和『すばらしき世界』から、善悪の境界の曖昧さを体感する

あわせて読みたい

【現実】戦争のリアルを”閉じ込めた”映画。第一次世界大戦の英軍を収めたフィルムが描く衝撃:映画『彼…

第一次世界大戦でのイギリス兵を映した膨大な白黒フィルムをカラー化して編集した『彼らは生きていた』は、白黒の映像では実感しにくい「リアルさ」を強く感じられる。そして、「戦争は思ったよりも安易に起こる」「戦争はやはりどこまでも虚しい」と実感できる

あわせて読みたい

【挑戦】東日本大震災における奇跡。日本の出版を支える日本製紙石巻工場のありえない復活劇:『紙つな…

本を読む人も書く人も作る人も、出版で使われる紙がどこで作られているのか知らない。その多くは、東日本大震災で甚大な被害を受けた日本製紙石巻工場で作られていた。『紙つなげ』をベースに、誰もが不可能だと思った早期復旧の舞台裏を知る

あわせて読みたい

【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…

一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う

あわせて読みたい

【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…

こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。

あわせて読みたい

【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…

日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書

あわせて読みたい

【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…

メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

歴史・文明・人類【本・映画の感想】 | ルシルナ

現在、そして未来の社会について考える場合に、人類のこれまでの歴史を無視することは難しいでしょう。知的好奇心としても、人類がいかに誕生し、祖先がどのような文明を作…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント