目次

はじめに

この記事で取り上げる映画

「なみのおと」公式HP

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

- 「向かい合って対話しているはずの2人が、それぞれ正面からワンショットで抜かれる」という、ドキュメンタリーとしてはあり得ない映像

- そんな特殊な映像によって観客は対話の場に引きずり込まれるし、また、対話者の関係性もより深く推し量れたように思う

- 凄まじい体験談やなかなか人前では話せないだろう感覚について、軽妙に語る者たちの雰囲気が印象的だった

語られているのは実に個人的なエピソードなのだが、「東日本大震災」の話であるが故に「普遍性」を帯びており、観る者に突き刺さる

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

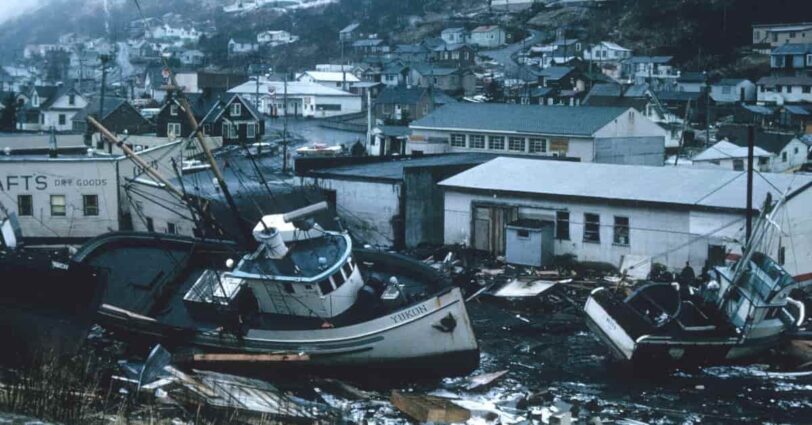

東日本大震災について語る人々を映し出す映画『なみのおと』は、語られる内容だけではなく、その“あり得ない”カメラ位置にも驚かされる

本作は、ずっと観たいと思っていた映画である。以前読んだ『ユリイカ 2018年9月号 総特集=濱口竜介』に、本作について興味深いことが書かれていたからだ。

著:濱口 竜介, 著:蓮實 重彦, 著:平倉 圭, 著:砂連尾 理, 著:三浦 哲哉, 著:柴崎 友香, 著:東出 昌大, 著:岡本 英之, 著:tofubeats, 著:松野 泉, 著:志賀 理江子

¥1,980 (2025/09/18 20:40時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

「カメラがどこに置かれているのか分からない」という、実に奇妙な映像

もちろん、「東日本大震災後を生きる人々の対話を捉えた作品」という内容自体への興味もあった。しかしそれだけではない。先述した『ユリイカ』には、「映画『なみのおと』では、カメラがどこに置かれているか分からない」みたいなことが書かれており、それがどういうことなのか気になっていたのである。

そして実際に観て、「確かに、カメラがどこにあるのか分からない」と感じた。実に不思議な映像である。

さて、その「不思議さ」について文字で説明するのはなかなか難しいので、まずは少し別の話をしたいと思う。ドラマや映画などにおける、「人物2人が向かい合って喋っている」みたいなシーンを取り上げることにしよう。例えば、人物Aが正面からワンショットで抜かれ、その後で人物Bが同じように映し出されると、「この2人は向き合って喋っているのだ」という見え方になるだろう。これはイメージしやすいと思う。

あわせて読みたい

【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」

オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く

しかし実際の撮影では、人物Aと人物Bはもちろん向かい合ってはいない。人物Aのワンショットを撮る際には「人物Bが座っているはずの場所にカメラマンがいる」し、人物Bの場合はその逆だからだ。人物Aと人物Bが実際に向かい合っていたとしたら、「向かい合っているような映像を撮ること」は不可能だろう。

しかし映画『なみのおと』では、そんな「不可能」が実現している。つまり、「向かい合って対話をしているはずの2人が、それぞれ正面からワンショットで抜かれる」という、あり得ない映像が収められているのだ。さて、本作では1人で喋るパターンも3人で喋るパターンもあるが、分かりやすく2人のパターンの説明をしよう。フィクションであれば、「人物Aのセリフを撮る」→「カットし、カメラ位置を入れ替える」→「人物Bのセリフを撮る」みたいなやり方が出来るが、本作はドキュメンタリー映画である。しかも「対話している人を撮る」わけで、なおさら「カットし、カメラ位置を入れ替える」なんて手順を組み込んだりはしないだろう。

だからこそ、意味が分からない。普通には撮れないはずの映像が現出しているのである。まずはこの点に驚かされてしまった。

さて当然だが、「あり得ない映像を撮った」みたいな「手法の凄さ」をアピールしたくてそんなやり方をしたはずがないだろう。濱口竜介監督には何か意図があったはずだ。それで私は、本作を観ながら「自分がその場にいるかのような感覚」になれたような気がした。「向かい合った2人を外から同時に収める」ではなく、「向かい合っているかのような映像を撮る」みたいな演出がフィクションの世界で行われるのはやはり、「その場にいるかのような臨場感を与えるため」じゃないかと思う。「向かい合った2人を外から同時に収める」みたいな撮り方だとどうしても、「部外者であるような感覚」を与えてしまうだろう。そんなわけで、フィクション的な手法で撮られた本作『なみのおと』は、「観客を対話の場に引きずり込む」ことに成功しているように感じられた。

あわせて読みたい

【壮絶】アウシュヴィッツで”人体実験の神メンゲレ”から生き残り、ホロコーストから生還した男の人生:…

映画『メンゲレと私』は、タイトルと内容がそぐわないものの、とても興味深い作品だった。44ヶ月間の収容所生活を生き延び、ホロコーストから生還したダニエル・ハノッホが、少年とは思えない「思考力」を武器に、最低最悪な状況を生き延びた経験をカメラの前で語る。あまりにも壮絶な、信じがたい現実である

またこの手法には、「対話している者同士の関係性をより色濃く浮かび上がらせる」みたいな効果もあるように思う。「正対して向かい合う」なんて、本作に登場する「夫婦」「姉妹」のような親しい関係の場合は特に、日常の中でそんなにする機会はないだろう。そしてだからこそ本作では、「正対しているが故の微妙なぎこちなさ」みたいなものが浮き出ていたり、あるいは逆に「正対しているが故の思いがけない真剣さ」が発揮されたりしているように感じられた。そのような要素は対話している者同士の関係性を掴む端緒になるし、それは、「対話している者同士の会話以外に、話者に関する情報が説明されない」という本作のような作品にはより効果的と言えるのではないかと思う。

さらにこのような映像は、フィクションでは馴染み深いがドキュメンタリーではまず見かけることがない(何せ私は、未だにどう撮っているのか分かっていないのだ)。そしてだからこそ「違和感」がもの凄く強くなる。そのことが観る者にどういう効果をもたらすのかは人それぞれかもしれないが、そんな「違和感」が観客を惹き付ける要素として働くこともあるだろう。私は元から本作の「映像の奇妙さ」を知っていたわけだが、知らずに観た人は「なんか変だけど、何が変なんだろう?」みたいに感じるかもしれない。それも1つ、本作の魅力と言えるのではないだろうか。

そんなわけで、フィクションでは当たり前すぎる手法だが、ドキュメンタリーではまずあり得ない撮り方であり、そんな驚きのやり方で「対話」を捉えたという点に、まずは驚かされてしまったのだ。

あわせて読みたい

【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…

ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない

「対話を収めたドキュメンタリー映画」としては異例ではないかと思う構成

さて、私は本作『なみのおと』について特段調べたりしていないので、これから書くことはまったくの間違いかもしれないが、本作に収録された対話は、「やり取りを途中で切るなどの編集をせず、最初から最後までそのまま使っている」ように感じられた。「撮影した素材をそのまま使用し、切り落とした会話はない」という意味だ。何となくだが、「編集されている気がしない対話」に感じられたのである。

この捉え方は正しくないかもしれないが、合っているとすればこの点もかなり珍しいだろう。本作は147分の映画で、6組の対話が収録されている。冒頭の10分ぐらいは「紙芝居」に割かれるのでそれは除くとして、1つの対話はざっくり23分ぐらいになるだろう。つまり私の解釈が正しければ、「23分間の会話をすべてそのまま使っている」わけで、これもなかなかの決断であるように思う。

さらに、これも私がそう受け取っただけの話だが、対話はすべて司会者的な存在がいない状態で行われたように見えた。1人で喋るパターンのみ、監督が質問することで話を促す場面も映し出されるのだが、それ以外では、少なくとも画面上に対話者以外の姿や声は映らない。「ボクらの時代」(フジテレビ)みたいな状況をイメージしてもらえればいいだろう。

あわせて読みたい

【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ

ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作

もちろん、「監督などの第三者が質問もしているのだが、編集で切っている」という可能性もあるし、もしそうだとすれば、先程の「編集せずに対話をすべて使っている」という解釈も間違いということになるが、なんとなく私は、「編集なし、対話者のみ」という風に受け取った。そしてもしもそうだとすれば、かなり大変なことをやっているなと思う。「喋っている様子を撮影する」「対話の内容は話している人たちにお任せ」「喋った内容はすべて使う」のように伝えられた対話なのだとしたら、なかなかリラックスして喋るのは難しくなるように思う。しかし本作では、対話者はさほど緊張している感じがない。だから、「カメラで撮る前の雰囲気づくり」みたいなものを制作側がどんな風にやったのか、その点も気になるところである。

もちろん、あくまでも私の解釈でしかなく、実際には全然的外れな話かもしれない。ただ、もしも正しい捉え方であれば、今挙げたようなポイントも「対話を収めたドキュメンタリー」としては結構異例な感じがするし、特殊なアングルの映像と合わせて、本作の斬新さに繋がっていると言えるだろう。

潜水士夫婦の話

それではここから、個人的に気になった対話の内容にいくつか触れていこうと思う。一番印象的だったのは、潜水士の夫とその妻の対話である。「妻が話している時に夫がちょいちょい遮る」という、その行為だけを取り出したら「嫌悪感」を抱いてしまうような部分も含め、「25年連れ添った夫婦だからこその雰囲気」が凄く良かったなと思う。

あわせて読みたい

【誠実】想像を超える辛い経験を言葉にするのは不可能だ。それを分かってなお筆を執った作家の震災記:…

旅行者として東日本大震災で被災した小説家・彩瀬まるは、『暗い夜、星を数えて 3.11被災鉄道からの脱出』でその体験を語る。「そんなこと、言わなければ分からない」と感じるような感情も包み隠さず記し、「絶望的な伝わらなさ」を感じながらも伝えようと奮闘する1冊

また、恐らく「正対して会話をしている」という状況に不自然さや気恥ずかしさを感じているからだろう、対話の中でお互いの呼び方が微妙に変わっていくのも面白かった。正確には覚えていないのだが、「お父さん」「あなた」「この人」みたいな感じで、お互いがお互いの呼び方を少しずつ変えていたのだ。その時の話の内容や、そこに付随させたい感情などによって、お互いが無意識の内に呼び方を変えている感じがあって、そんなある種の「駆け引き」に見える振る舞いも興味深い。別に「相手に勝とう」という意味での駆け引きではなく、「お互いの存在を阿吽の呼吸で引き立てようとしている」みたいな雰囲気があって、凄く良い関係性だなと思う。

しかしそんな2人が語るエピソードは相当にハードだった。彼らは「地震発生直後からの怒涛の展開」を実に楽しそうに語っていたのだが、その内容はパニック映画みたいな感じなのである。「家の土台が折れたのが分かって、家に取り残されたまま1kmぐらい流された」「イカダで川を下っている時に、水面と橋の間隔がもの凄く狭くなってて、ぶつからないように祈りながら通り抜けた」など、想像を絶する状況を体験していたのだ。しかもそんな話を、「ジャッキー・チェンみたいだったよね~」なんてテンションで話しているのである。

彼らは幸いにも、家族や親戚、従業員の中に亡くなった人がいなかったそうで、そんなこともあって「笑い話」みたいに出来たりもするのだろうなと思う。当然、どれだけ時間が経とうとこの夫婦のようには震災のことを語れない人だっているだろうし、彼らにしたところで、絶妙な夫婦の関係性があってこそのテンションなのだということは理解できる。あくまでもそういうことは分かった上でではあるが、やはり、彼らの「対話の内容と語り口のギャップ」はかなり印象的だった。また詳しくは触れないが、「入院している夫を置いて妻が戻ってしまった時の感情」や、「震災を機に、妻の実家がある町に引っ越さざるを得なくなったことへの心境」など、夫婦間でもセンシティブなんじゃないかと思うような話も出てきて、実に興味深い。

あわせて読みたい

【現実】東日本大震災発生時からの被災地の映像には、ニュースで見る「分かりやすさ」は微塵もない:『…

東日本大震災発生直後からカメラを回し、被災地の現実を切り取ってきたテレビ岩手。「分かりやすさ」が優先されるテレビではなかなか放送できないだろう映像を含め、「分かりにくい現実」を切り取った映像で構成する映画『たゆたえども沈まず』は静かな衝撃をもたらす作品

とある姉妹の話

また、最後に登場する姉妹の話もとても印象的だった。新地町に住んでいた2人は、今は車で10分ほどの距離にある南相馬で働いているのだが、そんな2人が「東京組との差」みたいな話をしていたのだ。

「東京組」とは、「新地町出身で、東京に避難した人たち」のことを指している。そして彼女たちは、「東京組も新地町について色々考えてくれているのはもちろん分かるけど、でもやっぱり、地元に残った人の意見をちゃんと聞いてほしい」みたいな話をしていた。具体的にどんなやり取りをしているのかは分からないものの、恐らく「町の運営」に関する話を東京組と一緒にしているのだろう。そしてそれに対し、「意見を出してくれるのはありがたいけど、やるのは結局地元にいる人間なんだから」と妹が言っていて、「確かにその通りだよなぁ」と感じさせられた。また、そういう感覚を東京組に対して抱いているからだろう、この対話時点で彼女たちは、「新地町からなるべく離れずにいよう」と考えているようだ。

あるいは、彼女たちは「海」の話もしており、その感覚も興味深かった。妹が「岩手の方みたいに、デカい防波堤にはしてほしくない」みたいなことを口にする。海のすぐ傍で生まれ育った彼女たちは、「海の存在を感じられる生活」に大きな価値を置いているようだ。だから、「海の近くに住めなくなるのは仕方ないとしても、町のどこかから海が見えたり、何かしらの形で海が感じられるようになってほしい」みたいに思っているのである。

あわせて読みたい

【悲劇】大川小学校はなぜ津波被害に遭ったのか?映画『生きる』が抉る現実と国家賠償請求の虚しさ

東日本大震災において、児童74人、教職員10人死亡という甚大な津波被害を生んだ大川小学校。その被害者遺族が真相究明のために奮闘する姿を追うドキュメンタリー映画『生きる』では、学校の酷い対応、出来れば避けたかった訴訟、下された画期的判決などが描かれ、様々な問題が提起される

そしてこの点に関しては、姉の方がより踏み込んだ発言をしていたのが印象的だった。彼女は、「このことは震災直後から考えていたけど、いつ話したらいいかよく分からなかった」と前置きをしつつ、「自然の中で人間が”勝手”に生きているわけで、それを人工物で区切るのは違う気がする」みたいに言っていた。彼女のこの意見には、「自然と共に生きるのであれば、そのマイナスも受け入れるしかない」みたいな感覚が含まれている。

彼女たちもまた、親族には震災による死者がいなかったそうなので、だから余計にこういう話はしにくかったそうだが、姉は明確に「津波は起こるし、海の近くに住むならそれは受け入れるしかない」という感覚を持っているようだ。そしてこの話を恐らく初めて聞いたのだろう、妹は姉のあるスタンスに納得感を抱いたようである。妹は元々「姉は東日本大震災による被害を割と楽観的に捉えている」みたいに感じていたそうなのだが、実際にはそうではなく、「起こるべきこととして受け入れていただけ」だと理解出来たというわけだ。

そして姉自身も指摘していた通り、このような話は「普通は表に出てこない」ように思う。私も、被災者の口から「どうしたって津波は起こるんだから、そのマイナスを受け入れて生きるしかない」なんて話を聞いた記憶がない。そもそも人前でそんな話をしないだろうし、仮に取材などでそういう話を聞いたとしても、マスコミも報じたりはしないと思う。「被災者の一般的な感覚」とはズレるものとして受け取られるだろう話だからだ。というか、「もし何らかの形で表に出たら、ネットで炎上したりしそうな話でもあるな」とさえ思う。

あわせて読みたい

【危機】災害時、「普通の人々」は冷静に、「エリート」はパニックになる。イメージを覆す災害学の知見…

地震やテロなどの大災害において、人々がどう行動するのかを研究する「災害学」。その知見が詰まった『災害ユートピア』は、ステレオタイプなイメージを一変させてくれる。有事の際には市民ではなくエリートこそが暴走する。そしてさらに、災害は様々な社会的な変化も促しもする

とはいえ、「東日本大震災に対して、皆が同じ感覚を抱かなければならない」なんてこともないはずだ。そういう「無用な圧力」みたいなものを被災者ではない私でさえ感じることがあるが、そんなのはおかしいと思う。もちろん「配慮」が必要な状況は多いだろうが、しかし、「自分が思っていることを口に出来ない」なんて状況は正しくないはずだ。そういう意味でも姉のこの意見は非常に印象的で、「そういう感覚を持つ人もいるのだ」と知れて良かったなと思う。

様々な「決断」、そして「津波てんでんこ」の話

本作には、税理士であり議員でもあるという男性が1人で話す(というか、監督と対話する)パートがあるのだが、その中で取り上げられていた妻のある「決断」のエピソードも印象的だった。

妻の職場がある建物は古かったため、震災による大きな揺れの直後は、建物の倒壊を恐れて皆すぐに外へと避難したそうだ。しかし揺れが収まった後、妻は「間違いなく津波が来る」と考えた。そしてそうであれば、建物の外にいるこの状況は非常に危険だ。だから妻は、「津波被害を避けるために、古い建物の中に再び戻る」という決断をしたのである。彼女のこの決断は結果として、多くの人の命を救うことになったそうだ。

あわせて読みたい

【逃避】つまらない世の中で生きる毎日を押し流す”何か”を求める気持ちに強烈に共感する:映画『サクリ…

子どもの頃「台風」にワクワクしたように、未だに、「自分のつまらない日常を押し流してくれる『何か』」の存在を待ちわびてしまう。立教大学の学生が撮った映画『サクリファイス』は、そんな「何か」として「東日本大震災」を描き出す、チャレンジングな作品だ

男性は、「震災当時は、多くの人がこういう決断を迫られていた」と語っていた。「そしてその決断次第で、その後の運命が変わったのだ」とも。妻の場合、「建物に戻る」という決断は確かに正しかったわけだが、しかし一方で、「津波がやってくる前に大きな余震が起こり、建物が倒壊する」みたいな可能性だってあったのだ。そしてそういう中で、「津波の危険性の方が高い」と判断し、皆を再び建物内に避難させたのである。

これは本当に難しい決断だっただろうなと思う。結果として正しかったから良かったものの、運悪く間違いだったとしたら、「自分のせいで多くの人を死なせたり怪我させたりしてしまった」みたいな状況だったかもしれないのだ。先述した潜水士の夫婦も、「もしあそこで違う決断をしていたら……」という状況に何度も直面していた。多くの人がそんなギリギリの決断を迫られていたという事実もまた、この災害の凄まじさを伝える要素の1つと言えるかもしれない。

またこの男性は、「津波てんでんこ」についても語っていた。「津波てんでんこ」の話は東日本大震災後に取り上げられることが多かったので、知っている人も多いかもしれない。これは、「地震が起こったら、他の家族のことは気にせずに、自分の命を守るためにとにかく逃げる」という、昔から伝わる教えである。実際、日常的にこの「津波てんでんこ」を訓練に取り入れていた鵜住居小学校と釜石東中学校では、東日本大震災による生徒の被害はほとんどなく、「釜石の奇跡」とも呼ばれていたほどだ。

あわせて読みたい

【異常】「助けて」と言えない。自己責任社会のしんどさと、我が子がホームレスである可能性:『助けて…

39歳で餓死した男性は、何故誰にも助けを求めなかったのか?異常な視聴率を叩き出した、NHK「クローズアップ現代」の特集を元に書かれた『助けてと言えない』をベースに、「自己責任社会」の厳しさと、若者が置かれている現実について書く。

男性は「津波てんでんこ」のことを、「一度家族の縁を切ることで、再び縁を繋ぐことが出来る」という印象的な言葉で評価していた。「一度家族の縁を切る」というのは、「家族で集まって逃げるのではなく、それぞれが勝手に避難する」という点を指している。災害時には「自分以外の誰かを助ける」という発想も生まれるだろうし、それはそれで素晴らしいのだが、そもそも自分が生き残らなければ意味がないはずだ。そういう精神が東北では昔から受け継がれてきたのだし、男性は「この発想がもっと当たり前のものになってほしい」とも話していた。甚大な被害をもたらした災害が浮き彫りにした大きな教訓の1つとして、もっと広く知られてもいいかもしれない。

ただ、そうはいっても割り切れない部分は残る。その話に触れていたのが、冒頭で登場した高齢の姉妹だ。彼女たちも「津波てんでんこ」に言及しており、確か妹の方だったと思うが、「家族を見捨てるような悲しさがある」と話していたのである。実際に知り合いから、「自分の母親が津波に呑み込まれる様子を見ていた」という話を聞いたことがあるという。母親は「自分を置いて逃げろ」と言ったそうなのだが、その状況ではやはり、「見捨ててしまった」みたいな感覚になるだろうなと思う。

このように、「津波てんでんこ」1つとっても様々な意見が存在するのである。そういう「メディアやSNSで伝えられることだけを見ていたら知り得ないこと」について知れるのも、このようなドキュメンタリー映画に触れる良さの1つと言えるだろう。

あわせて読みたい

【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…

日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

本作『なみのおと』では、対話者は皆とても個人的な話をしているのだが、その中身が「東日本大震災での経験」であるが故に、ある種の「普遍性」みたいなものも帯びることになる。そしてだからこそ、多様な捉え方が可能だとも言えるだろう。また、「経験した者にしか語れないこと」はどうしても重たい話にならざるを得ないが、しかし本作では皆、比較的軽妙に語ってくれることもあり、決して重くなりすぎないのも重要なポイントだと言えるだろう。

私は、東日本大震災後ではあるが、岩手県に何年か住んでいたことがあり、だから勝手に「東日本大震災」に対しては繋がりみたいなものを感じている。「東日本大震災」は、私が生きてきた中で言うと「地下鉄サリン事件」「阪神・淡路大震災」「9.11テロ」「コロナパンデミック」ぐらいしか比較対象が思い浮かばないような凄まじい出来事なわけだが、その上で「自分にも少し関係がある出来事」みたいに感じられるというわけだ。震災当時はほぼ東京みたいなところに住んでいて、それなりに揺れたり、その後も混乱が続いたりという程度の経験はしているものの、やはり「東北に一時期住んだことがある」という事実が、自分と「東日本大震災」を近づけているなという感覚がある。

だからこそ「東日本大震災」に関係するものには触れようという意識を常に持っているし、本作『なみのおと』も観れて良かったなと思う。非常に興味深い作品だった。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…

「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【壮絶】映画『フロントライン』は「コロナパンデミックの発端」におけるDMATの奮闘をリアルに描く(監…

映画『フロントライン』は、ド級の役者が集ったド級のエンタメ作品でありながら、「フィクションっぽさ」が非常に薄い映画でもあり、「起こった出来事をリアルに描く」という制作陣の覚悟が感じられた。マスコミ報道を通じて知ったつもりになっている「事実」が覆される内容で、あの時の混乱を知るすべての人が観るべき映画だと思う

あわせて読みたい

【未来】6度目の大量絶滅時代を生きる今、映画『アニマル』を観て気候変動の現状と対策を知るべき

映画『アニマル ぼくたちと動物のこと』は、環境問題や気候変動の現状・問題を改めて突きつけるドキュメンタリーだ。16歳の若き環境活動家2人が世界中を巡り、現状を確認したり専門家に話を聞いたりする構成で、彼らはその過程で「誰も『解決策』を持っていない」と知り驚かされる。これからどう生きるべきか考えさせられる作品だ

あわせて読みたい

【洗脳】激しく挑発的だった映画『クラブゼロ』が描く、「食べないこと」を「健康」と言い張る狂気(主…

映画『クラブゼロ』は、「健康的な食事」として「まったく食べないこと」を推奨する女性教師と、彼女に賛同し実践する高校生を描き出す物語。実に狂気的な設定ではあるが、しかし同時に、本作で描かれているのは「日々SNS上で繰り広げられていること」でもある。そんな「現代性」をSNSを登場させずに描き出す、挑発的な作品だ

あわせて読みたい

【秘密】映画『ドライブ・イン・マンハッタン』は、「タクシー内の会話のみ」だが絶妙に良かった(主演…

映画『ドライブ・イン・マンハッタン』は、「タクシー内」というワンシチュエーションで「会話のみ」によって展開されるミニマムな要素しかない物語なのに、とにかく面白くて驚かされてしまった。運転手による「ゲスい会話」や女性客が抱えているのだろう「謎の秘密」などについて、色々と考えたくなるような深みのある物語である

あわせて読みたい

【実話】最低の環境で異次元の結果を出した最高の教師を描く映画『型破りな教室』は超クールだ

映画『型破りな教室』は、メキシコでの実話を基にした信じがたい物語だ。治安最悪な町にある最底辺の小学校に赴任した教師が、他の教師の反対を押し切って独自の授業を行い、結果として、全国テストで1位を取る児童を出すまでになったのである。「考える力」を徹底的に養おうとした主人公の孤軍奮闘がとにかく素晴らしい

あわせて読みたい

【尊厳】映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、安楽死をテーマに興味深い問いを突きつける(監督:ペ…

全然期待せずに観た映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、思いがけず面白い作品だった。「安楽死」をテーマにした、ティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーアのほぼ2人芝居といったシンプルな作品だが、そこに通底する「死生観」や、「死生観」の違いによるすれ違いなどが実に見事に描かれていて、強く惹きつけられた

あわせて読みたい

【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く

映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた

あわせて読みたい

【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理

たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける

あわせて読みたい

【天才】映画『アット・ザ・ベンチ』面白すぎる!蓮見翔の脚本に爆笑、生方美久の会話劇にうっとり(監…

役者も脚本家も監督も何も知らないまま、「有名な役者が出てこないマイナーな映画」だと思い込んで観に行った映画『アット・ザ・ベンチ』は、衝撃的に面白い作品だった。各話ごと脚本家が異なるのだが、何よりも、第2話「回らない」を担当したダウ90000・蓮見翔の脚本が超絶面白い。あまりの衝撃にぶっ飛ばされてしまった

あわせて読みたい

【あらすじ】老夫婦の”穏やかな日常”から核戦争の恐怖を描くアニメ映画『風が吹くとき』の衝撃

一軒家の中だけで展開される老夫婦の日常から「核戦争」の危機をリアルに描き出す映画『風が吹くとき』は、日本では1987年に公開された作品なのだが、今まさに観るべき作品ではないかと。世界的に「核戦争」の可能性が高まっているし、また「いつ起こるか分からない巨大地震」と読み替えても成立する作品で、実に興味深かった

あわせて読みたい

【実話】映画『ディア・ファミリー』は超良い話だし、大泉洋が演じた人物のモデル・筒井宣政は凄すぎる…

実話を基にした映画『ディア・ファミリー』では、個人が成したとは信じがたい偉業が描き出される。大泉洋が演じたのは、娘の病を治そうと全力で突き進んだ人物であり、そのモデルとなった筒井宣政は、17万人以上を救ったとされるIABPバルーンカテーテルの開発者なのだ。まったくホントに、凄まじい人物がいたものだと思う

あわせて読みたい

【現在】ウーマンラッシュアワー村本大輔がテレビから消えた理由と彼の”優しさ”を描く映画:『アイアム…

「テレビから消えた」と言われるウーマンラッシュアワー・村本大輔に密着する映画『アイアム・ア・コメディアン』は、彼に対してさほど関心を抱いていない人でも面白く観られるドキュメンタリー映画だと思う。自身の存在意義を「拡声器」のように捉え、様々な社会問題を「お笑い」で発信し続ける姿には、静かな感動さえ抱かされるだろう

あわせて読みたい

【絶妙】映画『水深ゼロメートルから』(山下敦弘)は、何気ない会話から「女性性の葛藤」を描く(主演…

高校演劇を舞台化する企画第2弾に選ばれた映画『水深ゼロメートルから』は、「水のないプール」にほぼ舞台が固定された状態で、非常に秀逸な会話劇として展開される作品だ。退屈な時間を埋めるようにして始まった「ダルい会話」から思いがけない展開が生まれ、「女として生きること」についての様々な葛藤が描き出される点が面白い

あわせて読みたい

【あらすじ】有村架純が保護司を演じた映画『前科者』が抉る、罪を犯した者を待つ「更生」という現実

映画『前科者』は、仮釈放中の元受刑者の更生を手助けするボランティアである「保護司」を中心に据えることで、「元犯罪者をどう受け入れるべきか」「保護司としての葛藤」などを絶妙に描き出す作品。個別の事件への処罰感情はともかく、「社会全体としていかに犯罪を減らしていくか」という観点を忘れるべきではないと私は思っている

あわせて読みたい

【感想】映画『夜明けのすべて』は、「ままならなさ」を抱えて生きるすべての人に優しく寄り添う(監督…

映画『夜明けのすべて』は、「PMS」や「パニック障害」を通じて、「自分のものなのに、心・身体が思い通りにならない」という「ままならなさ」を描き出していく。決して他人事ではないし、「私たちもいつそのような状況に置かれるか分からない」という気持ちで観るのがいいでしょう。物語の起伏がないのに惹きつけられる素敵な作品です

あわせて読みたい

【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…

映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった

あわせて読みたい

【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ

映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています

あわせて読みたい

【衝撃】広末涼子映画デビュー作『20世紀ノスタルジア』は、「広末が異常にカワイイ」だけじゃない作品

広末涼子の映画デビュー・初主演作として知られる『20世紀ノスタルジア』は、まず何よりも「広末涼子の可愛さ」に圧倒される作品だ。しかし、決してそれだけではない。初めは「奇妙な設定」ぐらいにしか思っていなかった「宇宙人に憑依されている」という要素が、物語全体を実に上手くまとめている映画だと感じた

あわせて読みたい

【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…

映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う

あわせて読みたい

【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…

映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?

あわせて読みたい

【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…

映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う

あわせて読みたい

【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する

映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である

あわせて読みたい

【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…

映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う

あわせて読みたい

【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか

私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう

あわせて読みたい

【助けて】映画『生きててごめんなさい』は、「共依存カップル」視点で生きづらい世の中を抉る物語(主…

映画『生きててごめんなさい』は、「ちょっと歪な共依存関係」を描きながら、ある種現代的な「生きづらさ」を抉り出す作品。出版社の編集部で働きながら小説の新人賞を目指す園田修一は何故、バイトを9度もクビになり、一日中ベッドの上で何もせずに過ごす同棲相手・清川莉奈を”必要とする”のか?

あわせて読みたい

【希望】誰も傷つけたくない。でも辛い。逃げたい。絶望しかない。それでも生きていく勇気がほしい時に…

2006年発売、2021年文庫化の『私を見て、ぎゅっと愛して』は、ブログ本のクオリティとは思えない凄まじい言語化力で、1人の女性の内面の葛藤を抉り、読者をグサグサと突き刺す。信じがたい展開が連続する苦しい状況の中で、著者は大事なものを見失わず手放さずに、勇敢に前へ進んでいく

あわせて読みたい

【理解】「多様性を受け入れる」とか言ってるヤツ、映画『炎上する君』でも観て「何も見てない」って知…

西加奈子の同名小説を原作とした映画『炎上する君』(ふくだももこ監督)は、「多様性」という言葉を安易に使いがちな世の中を挑発するような作品だ。「見えない存在」を「過剰に装飾」しなければならない現実と、マジョリティが無意識的にマイノリティを「削る」リアルを描き出していく

あわせて読みたい

【家族】ゲイの男性が、拘置所を出所した20歳の男性と養子縁組し親子関係になるドキュメンタリー:映画…

「ゲイの男性が、拘置所から出所した20歳の男性と養子縁組し、親子関係になる」という現実を起点にしたドキュメンタリー映画『二十歳の息子』は、奇妙だが実に興味深い作品だ。しばらく何が描かれているのか分からない展開や、「ゲイであること」に焦点が当たらない構成など、随所で「不協和音」が鳴り響く1作

あわせて読みたい

【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に

「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた

あわせて読みたい

【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断

映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』を観てくれ!現代の人間関係の教科書的作品を考…

映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』は、私にグサグサ突き刺さるとても素晴らしい映画だった。「ぬいぐるみに話しかける」という活動内容の大学サークルを舞台にした物語であり、「マイノリティ的マインド」を持つ人たちの辛さや葛藤を、「マジョリティ視点」を絶妙に織り交ぜて描き出す傑作について考察する

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く

「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品

あわせて読みたい

【感想】映画『朝が来る』が描く、「我が子を返して欲しい気持ち」を消せない特別養子縁組のリアル

「特別養子縁組」を軸に人々の葛藤を描く映画『朝が来る』は、決して「特別養子縁組」の話ではない。「『起こるだろうが、起こるはずがない』と思っていた状況」に直面せざるを得ない人々が、「すべての選択肢が不正解」という中でどんな決断を下すのかが問われる、非常に示唆に富む作品だ

あわせて読みたい

【違和感】平田オリザ『わかりあえないことから』は「コミュニケーション苦手」問題を新たな視点で捉え…

「コミュニケーションが苦手」なのは、テクニックの問題ではない!?『わかりあえないことから』は、学校でのコミュニケーション教育に携わる演劇人・平田オリザが抱いた違和感を起点に、「コミュニケーション教育」が抱える問題と、私たち日本人が進むべき道を示す1冊

あわせて読みたい

【感想】映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)の稲垣吾郎の役に超共感。「好きとは何か」が分からない人へ

映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)は、稲垣吾郎演じる主人公・市川茂巳が素晴らしかった。一般的には、彼の葛藤はまったく共感されないし、私もそのことは理解している。ただ私は、とにかく市川茂巳にもの凄く共感してしまった。「誰かを好きになること」に迷うすべての人に観てほしい

あわせて読みたい

【あらすじ】ムロツヨシ主演映画『神は見返りを求める』の、”善意”が”悪意”に豹変するリアルが凄まじい

ムロツヨシ演じる田母神が「お人好し」から「復讐の権化」に豹変する映画『神は見返りを求める』。「こういう状況は、実際に世界中で起こっているだろう」と感じさせるリアリティが見事な作品だった。「善意」があっさりと踏みにじられる世界を、私たちは受け容れるべきだろうか?

あわせて読みたい

【扇動】人生うまくいかないと感じる時に読みたい瀧本哲史の本。「未来をどう生きる?」と問われる1冊:…

瀧本哲史は非常に優れたアジテーターであり、『2020年6月30日にまたここで会おう』もまさにそんな1冊。「少数のカリスマ」ではなく「多数の『小さなリーダー』」によって社会が変革されるべきだ、誰にだってやれることはある、と若者を焚きつける、熱量満載の作品

あわせて読みたい

【危機】災害時、「普通の人々」は冷静に、「エリート」はパニックになる。イメージを覆す災害学の知見…

地震やテロなどの大災害において、人々がどう行動するのかを研究する「災害学」。その知見が詰まった『災害ユートピア』は、ステレオタイプなイメージを一変させてくれる。有事の際には市民ではなくエリートこそが暴走する。そしてさらに、災害は様々な社会的な変化も促しもする

あわせて読みたい

【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…

環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る

あわせて読みたい

【感想】映画『先生、私の隣に座っていただけませんか?』は、「リアル」と「漫画」の境界の消失が絶妙

映画『先生、私の隣に座っていただけませんか?』は、「マンガ家夫婦の不倫」という設定を非常に上手く活かしながら、「何がホントで何かウソなのかはっきりしないドキドキ感」を味わわせてくれる作品だ。黒木華・柄本佑の演技も絶妙で、良い映画を観たなぁと感じました

あわせて読みたい

【喪失】家族とうまくいかない人、そして、家族に幻想を抱いてしまう人。家族ってなんてめんどくさいの…

「福島中央テレビ開局50周年記念作品」である映画『浜の朝日の嘘つきどもと』は、福島県に実在した映画館「朝日座」を舞台に、住民が抱く「希望(幻想)」が描かれる。震災・コロナによってありとあらゆるものが失われていく世の中で、私たちはどう生きるべきか

あわせて読みたい

【抽象】「思考力がない」と嘆く人に。研究者で小説家の森博嗣が語る「客観的に考える」ために大事なこ…

世の中にはあまりに「具体的な情報」が溢れているために、「客観的、抽象的な思考」をする機会が少ない。そんな時代に、いかに思考力を育てていくべきか。森博嗣が『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』を通じて伝える「情報との接し方」「頭の使い方」

あわせて読みたい

【弾圧】香港デモの象徴的存在デニス・ホーの奮闘の歴史。注目の女性活動家は周庭だけじゃない:映画『…

日本で香港民主化運動が報じられる際は周庭さんが取り上げられることが多いが、香港には彼女よりも前に民主化運動の象徴的存在として認められた人物がいる。映画『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』の主人公であるスター歌手の激動の人生を知る

あわせて読みたい

【考察】『うみべの女の子』が伝えたいことを全力で解説。「関係性の名前」を手放し、”裸”で対峙する勇敢さ

ともすれば「エロ本」としか思えない浅野いにおの原作マンガを、その空気感も含めて忠実に映像化した映画『うみべの女の子』。本作が一体何を伝えたかったのかを、必死に考察し全力で解説する。中学生がセックスから関係性をスタートさせることで、友達でも恋人でもない「名前の付かない関係性」となり、行き止まってしまう感じがリアル

あわせて読みたい

【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事

「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である

あわせて読みたい

【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…

「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る

あわせて読みたい

【生き方】人生が虚しいなら映画『人生フルーツ』を見ると良い。素敵な老夫婦の尖った人生がここにある

社会派のドキュメンタリー映画に定評のある東海テレビが、「なんでもない老夫婦の日常」を映画にした『人生フルーツ』には、特に何が起こるわけでもないのに「観て良かった」と感じさせる強さがある。見た目は「お年寄り」だが中身はまったく古臭くない”穏やかに尖った夫婦”の人生とは?

あわせて読みたい

【思考】『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、中学生と猫の対話から「自分の頭で考える」を学べる良書

「中学生の翔太」と「猫のインサイト」が「答えの出ない問い」について対話する『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、「哲学」の違う側面を見せてくれる。過去の哲学者・思想家の考えを知ることが「哲学」なのではなく、「自分の頭で考えること」こそ「哲学」の本質だと理解する

あわせて読みたい

【解釈】詩人が語る詩の読み方。意味や読み方や良さが分からなくて全然気にしなくていい:『今を生きる…

私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。しかし、詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読んで、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「理解できなければ分からないままでいい」と思えるようになりました

あわせて読みたい

【おすすめ】濱口竜介監督の映画『親密さ』は、「映像」よりも「言葉」が前面に来る衝撃の4時間だった

専門学校の卒業制作として濱口竜介が撮った映画『親密さ』は、2時間10分の劇中劇を組み込んだ意欲作。「映像」でありながら「言葉の力」が前面に押し出される作品で、映画や劇中劇の随所で放たれる「言葉」に圧倒される。4時間と非常に長いが、観て良かった

あわせて読みたい

【あらすじ】濱口竜介監督『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」のみで成り立つ凄まじい映画。天才だと思う

「映画」というメディアを構成する要素は多々あるはずだが、濱口竜介監督作『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」だけで狂気・感動・爆笑を生み出してしまう驚異の作品だ。まったく異なる3話オムニバス作品で、どの話も「ずっと観ていられる」と感じるほど素敵だった

あわせて読みたい

【傑作】濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』(原作:村上春樹)は「自然な不自然さ」が見事な作品

村上春樹の短編小説を原作にした映画『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介監督)は、村上春樹の小説の雰囲気に似た「自然な不自然さ」を醸し出す。「不自然」でしかない世界をいかにして「自然」に見せているのか、そして「自然な不自然さ」は作品全体にどんな影響を与えているのか

あわせて読みたい

【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…

例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ

あわせて読みたい

【矛盾】死刑囚を「教誨師」視点で描く映画。理解が及ばない”死刑という現実”が突きつけられる

先進国では数少なくなった「死刑存置国」である日本。社会が人間の命を奪うことを許容する制度は、果たして矛盾なく存在し得るのだろうか?死刑確定囚と対話する教誨師を主人公に、死刑制度の実状をあぶり出す映画『教誨師』から、死刑という現実を理解する

あわせて読みたい

【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…

なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ

あわせて読みたい

【レッテル】コミュニケーションで大事なのは、肩書や立場を外して、相手を”その人”として見ることだ:…

私は、それがポジティブなものであれ、「レッテル」で見られることは嫌いです。主人公の1人、障害を持つ大富豪もまたそんなタイプ。傍若無人な元犯罪者デルとの出会いでフィリップが変わっていく『THE UPSIDE 最強のふたり』からコミュニケーションを学ぶ

あわせて読みたい

【狂気】「当たり前の日常」は全然当たり前じゃない。記憶が喪われる中で”日常”を生きることのリアル:…

私たちは普段、「記憶が当たり前に継続していること」に疑問も驚きも感じないが、「短期記憶を継続できない」という記憶障害を抱える登場人物の日常を描き出す『静かな雨』は、「記憶こそが日常を生み出している」と突きつけ、「当たり前の日常は当たり前じゃない」と示唆する

あわせて読みたい

【思考】「”考える”とはどういうことか」を”考える”のは難しい。だからこの1冊をガイドに”考えて”みよう…

私たちは普段、当たり前のように「考える」ことをしている。しかし、それがどんな行為で、どのように行っているのかを、きちんと捉えて説明することは難しい。「はじめて考えるときのように」は、横書き・イラスト付きの平易な文章で、「考えるという行為」の本質に迫り、上達のために必要な要素を伝える

あわせて読みたい

【絶望】光過敏症の女性の、真っ暗な部屋で光という光をすべて遮断しなければ生きられない壮絶な日常:…

日光に限らず、ありとあらゆる「光」に肌が異常に反応してしまうため、ずっと真っ暗闇の中でしか生きられない女性が、その壮絶すぎる日常を綴った『まっくらやみで見えたもの 光アレルギーのわたしの奇妙な人生』から、それでも生きていく強さを感じ取る

あわせて読みたい

【感心】悩み相談とは、相手の問いに答える”だけ”じゃない。哲学者が相談者の「真意」に迫る:『哲学の…

「相談に乗る」とは、「自分の意見を言う行為」ではない。相談者が”本当に悩んでいること”を的確に捉えて、「回答を与えるべき問いは何か?」を見抜くことが本質だ。『哲学の先生と人生の話をしよう』から、「相談をすること/受けること」について考える

あわせて読みたい

【逸脱】「人生良いことない」と感じるのは、「どう生きたら幸せか」を考えていないからでは?:『独立…

「常識的な捉え方」から逸脱し、世の中をまったく異なる視点から見る坂口恭平は、「より生きやすい社会にしたい」という強い思いから走り続ける。「どう生きたいか」から人生を考え直すスタンスと、「やりたいことをやるべきじゃない理由」を『独立国家のつくりかた』から学ぶ

あわせて読みたい

【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…

「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟

あわせて読みたい

【現実】東日本大震災発生時からの被災地の映像には、ニュースで見る「分かりやすさ」は微塵もない:『…

東日本大震災発生直後からカメラを回し、被災地の現実を切り取ってきたテレビ岩手。「分かりやすさ」が優先されるテレビではなかなか放送できないだろう映像を含め、「分かりにくい現実」を切り取った映像で構成する映画『たゆたえども沈まず』は静かな衝撃をもたらす作品

あわせて読みたい

【貢献】働く上で大切にしたいことは結局「人」。海士町(離島)で持続可能な社会を目指す若者の挑戦:…

過疎地域を「日本の未来の課題の最前線」と捉え、島根県の離島である「海士町」に移住した2人の若者の『僕たちは島で、未来を見ることにした』から、「これからの未来をどう生きたいか」で仕事を捉える思考と、「持続可能な社会」の実現のためのチャレンジを知る

あわせて読みたい

【助けて】息苦しい世の中に生きていて、人知れず「傷」を抱えていることを誰か知ってほしいのです:『…

元気で明るくて楽しそうな人ほど「傷」を抱えている。そんな人をたくさん見てきた。様々な理由から「傷」を表に出せない人がいる世の中で、『包帯クラブ』が提示する「見えない傷に包帯を巻く」という具体的な行動は、気休め以上の効果をもたらすかもしれない

あわせて読みたい

【理解】東田直樹の本は「自閉症の見方」を一変させた。自身も自閉症児を育てるプロデューサーが映画化…

東田直樹の著作を英訳し世界に広めた人物(自閉症児を育てている)も登場する映画『僕が跳びはねる理由』には、「東田直樹が語る自閉症の世界」を知ることで接し方や考え方が変わったという家族が登場する。「自閉症は知恵遅れではない」と示した東田直樹の多大な功績を実感できる

あわせて読みたい

【正義】マイノリティはどう生き、どう扱われるべきかを描く映画。「ルールを守る」だけが正解か?:映…

社会的弱者が闘争の末に権利を勝ち取ってきた歴史を知った上で私は、闘わずとも権利が認められるべきだと思っている。そして、そういう社会でない以上、「正義のためにルールを破るしかない」状況もある。映画『パブリック』から、ルールと正義のバランスを考える

あわせて読みたい

【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…

「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える

あわせて読みたい

【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える

どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る

あわせて読みたい

【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…

「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える

あわせて読みたい

【幻想】心の傷を癒やすことの”難しさ”、寄り添い続けるために必要な”弱さ”と”冷たさ”:映画『心の傷を…

「優しいかどうか」が重要な要素として語られる場面が多いと感じるが、私は「優しさ」そのものにはさしたる意味はないと考えている。映画『心の傷を癒すということ 劇場版』から、「献身」と「優しさ」の違いと、誰かに寄り添うために必要な「弱さ」を理解する

あわせて読みたい

【対話】刑務所内を撮影した衝撃の映画。「罰則」ではなく「更生」を目指す環境から罪と罰を学ぶ:映画…

2008年に開設された新たな刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」で行われる「TC」というプログラム。「罰則」ではなく「対話」によって「加害者であることを受け入れる」過程を、刑務所内にカメラを入れて撮影した『プリズン・サークル』で知る。

あわせて読みたい

【変人】学校教育が担うべき役割は?子供の才能を伸ばすために「異質な人」とどう出会うべきか?:『飛…

高校の美術教師からアーティストとして活動するようになった著者は、教育の現場に「余白(スキマ)」が減っていると指摘する。『飛び立つスキマの設計学』をベースに、子どもたちが置かれている現状と、教育が成すべき役割について確認する。

あわせて読みたい

【挑戦】自閉症のイメージを変えるおすすめ本。知的障害と”思い込む”専門家に挑む母子の闘い:『自閉症…

専門家の思い込みを覆し、自閉症のイメージを激変させた少年・イド。知的障害だと思われていた少年は、母親を通じコミュニケーションが取れるようになり、その知性を証明した。『自閉症の僕が「ありがとう」を言えるまで』が突きつける驚きの真実

あわせて読みたい

【現代】これが今の若者の特徴?衝撃のドキュメンタリー映画『14歳の栞』から中学生の今を知る

埼玉県春日部市に実在する中学校の2年6組の生徒35人。14歳の彼らに50日間密着した『14歳の栞』が凄かった。カメラが存在しないかのように自然に振る舞い、内心をさらけ出す彼らの姿から、「中学生の今」を知る

あわせて読みたい

【前進】誰とも価値観が合わない…。「普通」「当たり前」の中で生きることの難しさと踏み出し方:『出会…

生きていると、「常識的な考え方」に囚われたり、「普通」「当たり前」を無自覚で強要してくる人に出会ったりします。そういう価値観に合わせられない時、自分が間違っている、劣っていると感じがちですが、そういう中で一歩踏み出す勇気を得るための考え方です

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

どう生きるべきか・どうしたらいい【本・映画の感想】 | ルシルナ

どんな人生を歩みたいか、多くの人が考えながら生きていると思います。私は自分自身も穏やかに、そして周囲の人や社会にとっても何か貢献できたらいいなと、思っています。…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント