目次

はじめに

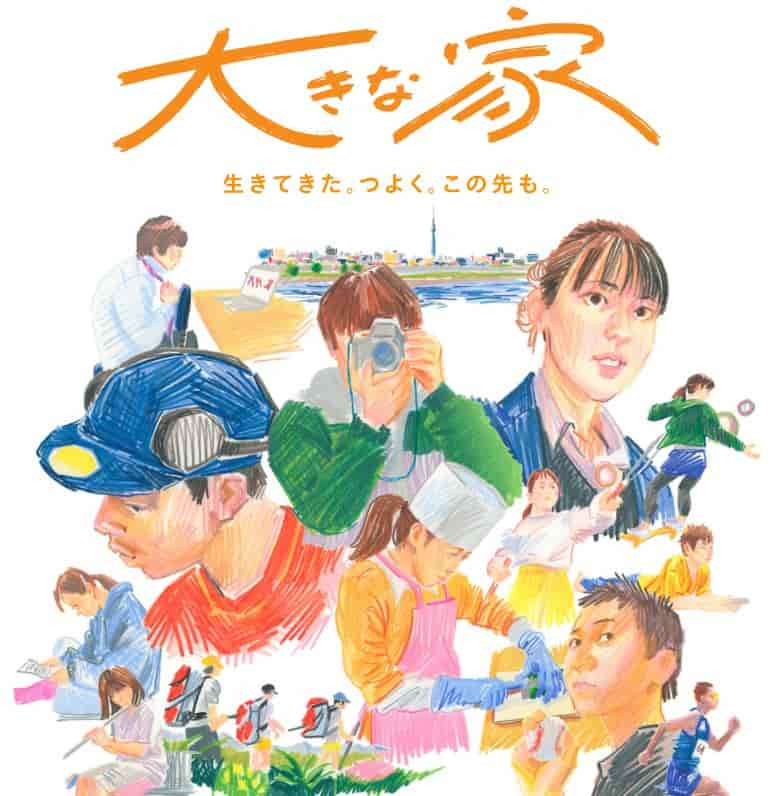

この記事で取り上げる映画

「大きな家」公式HP

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

今どこで観れるのか?

公式HPの劇場情報をご覧ください

この記事の3つの要点

- 配信もパッケージ化も前提としていない、劇場でしか観られない映画

- 色んな事情を抱えているだろうセンシティブな子どもたちの中に入り込み、その日常をフラットに捉えていることに驚かされる

- 「施設を『家』だと思えるか?」「一緒に暮らす人を『家族』だと思えるか?」という問いかけに対する返答が実に興味深かった

変な感想かもしれないが、本作を観ながら私は「児童養護施設って楽しそうだな」と感じさせられた

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

児童養護施設に長期密着した映画『大きな家』(竹林亮監督)は、「楽しそうな日常」を切り取りつつも「家族のややこしさ」を映し出す

私は本作を観る少し前に『どうすればよかったか?』というドキュメンタリー映画を観に行った。公開2日目にも拘らず満員で驚かされたのだが、本作『大きな家』もまた、ドキュメンタリー映画なのに劇場がかなり埋まっていたのである。私は好きでドキュメンタリー映画をよく観るのだが、客席がガラガラであることの方が多いので、「こういうこともあるんだなぁ」という感じだった。まあ、たまたまこの2作品が話題になっていただけだとは思うが、なんにせよ、ドキュメンタリー映画に注目が集まっている状態は嬉しいなと思う。

あわせて読みたい

【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理

たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける

ちなみに、エンドロールを見て初めて知ったのだが、本作には俳優の斎藤工がプロデューサーとして関わっているそうだ。というか、本作の企画そのものが斎藤工の発案であるらしい。公式HPにその辺りの経緯が書かれているので、興味がある方は読んでみるといいだろう。

あわせて読みたい

映画『大きな家』公式

竹林亮監督 × 齊藤工 企画・プロデュースによる、児童養護施設に暮らす子どもたちに密着した映画『大きな家』の公式サイトです。

映画『14歳の栞』の竹林亮が再び、配信・パッケージ化を前提としないドキュメンタリー映画を手掛けた

私が本作『大きな家』を観ようと考えた理由は実にシンプルである。以前鑑賞して衝撃を受けたドキュメンタリー映画『14歳の栞』を手掛けた竹林亮が本作の監督を務めているからだ。

あわせて読みたい

【現代】これが今の若者の特徴?衝撃のドキュメンタリー映画『14歳の栞』から中学生の今を知る

埼玉県春日部市に実在する中学校の2年6組の生徒35人。14歳の彼らに50日間密着した『14歳の栞』が凄かった。カメラが存在しないかのように自然に振る舞い、内心をさらけ出す彼らの姿から、「中学生の今」を知る

映画『14歳の栞』については上にリンクした記事を読んでほしいのだが、ざっくり説明すると、「とある中学2年生のクラスに長期密着した映画」である。私は、中学2年生という多感な時期の子どもたちを実にフラットな感じで捉えている点にとても驚かされた。そしてそんな映画を制作した竹林亮が、今度は児童養護施設を舞台にドキュメンタリー映画を撮ったというので、観てみようと思ったのである。

「中学2年生」もなかなかに繊細だとは思うが、「児童養護施設で暮らす子どもたち」もまたセンシティブな存在のはずだ。少なくとも「長期密着する対象」としてはかなりハードルが高いと言えるんじゃないだろうか。児童養護施設というのは、「病気・虐待など様々な理由で『親とは暮らせない』と行政により判断された子どもたちを養育する施設」であり、日本全体では4万2000人ほどの子どもが生活しているそうだ。つまり、児童養護施設にいる子どもたちは「何らかの事情でそこに”いざるを得ない”」わけで、そんなところにカメラ片手に入り込んでいくのはなかなか難しいように思う。

にも拘らず本作では、映画『14歳の栞』と同様に、そこで日々暮らしている子どもたちをフラットに捉えているような気がして、さすがだなと感じた。もちろん、「カメラを向けられているのにフラットでいられるはずがない」わけで、あくまでも「そう見えた」だけに過ぎないが、それだって相当難しいだろう。どういう密着の仕方をしているのか分からないが、竹林亮のチームなりのノウハウみたいなものがあるのだろうなと思う。

あわせて読みたい

【未知】コーダに密着した映画『私だけ聴こえる』は、ろう者と聴者の狭間で居場所がない苦悩を映し出す

あなたは「コーダ」と呼ばれる存在を知っているだろうか?「耳の聴こえない親を持つ、耳が聴こえる子ども」のことであり、映画『私だけ聴こえる』は、まさにそんなコーダが置かれた状況を描くドキュメンタリー映画だ。自身は障害者ではないのに大変な苦労を強いられている現状が理解できる作品

ちなみに、映画『14歳の栞』でも同様だったが、本作では劇場に入る前にチラシが渡される。そこには、「鑑賞に際しての注意点」が書かれており、そして映画冒頭でも同じような注意事項が表示される。というわけで、入口で受け取ったチラシに書かれていた文章を引用しておこうと思う。

この映画に登場する子どもたちや職員は、これからもそれぞれの人生を歩んでいきます。

SNS等を通じて、出演者個人に対するプライバシーの侵害やネガティブな意見、各家庭の詮索や勝手な推測、誹謗中傷を発言することはご遠慮ください。

また、ご近所にお住まいの方は、施設名や地名の言及をお控えください。

どうかご協力をお願いいたします。

施設名については、子どもたちが普通に口にしているので観ていれば分かる。ただこのような注意が配られているので、この記事では触れないでおこうと思う。同様に、作中でメインで取り上げられる子どもが何人かいて、彼らについては名前と年齢が表記されるのだが(本名かどうかは分からない)、こちらについてもこの記事では言及しないでおくことにする。

あわせて読みたい

【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道

映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない

さて、このような事情があるからだろう、本作は「配信」や「パッケージ化」が当初から想定されていない。映画館で観る以外の選択肢が存在しないはずなので、もし観たいと思っている方がいれば、上映される機会を逃さないようにしてほしい。それは映画『14歳の栞』にしても同様だ。

どちらも、機会があれば是非観てほしい作品である。

「児童養護施設って楽しそうだな」という、場違いかもしれない感想を抱かされた

本作を観始めてすぐ、私は「場違いかもしれない」と思うような感想を抱いた。それが、「児童養護施設って楽しそうだな」である。いやもちろん、そんな捉え方はちょっと雑だとは思っている。親がいなかったり、親とは一緒に暮らせなかったりする彼らの生活は恐らく、色んな意味で苦労と隣合わせだろうからだ。映画を観て児童養護施設を知った気になっているだけの人間が「楽しそうだな」なんて感想を抱くのは、ちょっと違うだろうと自覚はしている。

しかしその一方で、本作を制作した者たちの願いは実は観客にそう感じさせることにあったのではないかという気もする。つまり、「『思っているほど可哀想な子たちじゃない』『色々あるけど、楽しく過ごしている時間だって多いよ』みたいなメッセージを伝えようとしていたのではないか」ということだ。

あわせて読みたい

【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…

「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する

私が「児童養護施設って楽しそうだな」と感じた理由には、「フィクションの世界では、『児童養護施設』が『悲惨な場所』として描かれることが多い」という感覚が関係していると思う。映画でも小説でも、「児童養護施設で虐待を受けた」みたいな経歴を持つ人物が登場することがあるし、また、「施設の環境が良くても、『施設で生活している』という事実によって学校でいじめに遭う」みたいな設定もよくあるだろう。フィクションの世界で「児童養護施設」がポジティブな場所として描かれることはまずないため、実態をよく知らない私のような人間はどうしても、「児童養護施設=辛い場所」みたいなイメージを抱いてしまいがちである。

もちろん、フィクションで描かれるような酷い現実も当然あるとは思うが、しかし、すべての児童養護施設がそんなはずもないし、児童養護施設で暮らすすべての子どもがそういう状況にいるはずもない。そんなことは当たり前なのだが、普段「児童養護施設」に意識を向けることがないので、そんな風に偏った印象で捉えてしまうのだ。そしてそういう自分の「思い込み」を、本作『大きな家』を観ることで実感させられたのである。

そういう意味で私は、「児童養護施設って楽しそうだな」という感想は決して悪いものではないと思う。むしろ、本作を観て無邪気にそう感じる人が増えることで、「児童養護施設」に対する偏見が薄れていくんじゃないかという気さえしているのだ。

あわせて読みたい

【呪縛】「良い子」に囚われ人生苦しい。どう見られるかを抜け出し、なりたい自分を生きるために:『わ…

「良い子でいなきゃいけない」と感じ、本来の自分を押し隠したまま生きているという方、いるんじゃないかと思います。私も昔はそうでした。「良い子」の呪縛から逃れることは難しいですが、「なりたい自分」をどう生きればいいかを、『わたしを見つけて』をベースに書いていきます

「児童養護施設にいる理由」も「カメラを向けている状況」もほぼ何も説明されないまま映像が続いていく

本作では後半、ネパールへボランティアに行く様子が映し出されるのだが、その際、現地の人に自分たちがいる児童養護施設について、「子ども99人、職員120人」と説明していた。児童養護施設としてこれがどの程度の規模なのかよく分からないが、単純に「99人の子どもが共同生活している」というのはなかなかの大所帯と言えると思う。私の時代は1クラス40人ぐらいだったので2クラス分、今は30人強ぐらいらしいので3クラス分の子どもたちが一緒に寝起きしているというわけだ。

それで本作では、その100人弱の中から特に10人程度の子どもたちに焦点を当てていく。ただし、映画を観ていても、「彼らがどうして児童養護施設で暮らすことになったのか」については全然分からない。もちろん、子どもたち自身が自らの境遇を話すことで多少知れることもある。「親は僕が3歳の時に死んだ」とか、「この前母と姉にあったけど、どうやら僕を家に帰らせるつもりはないらしい」などと本人が語ることで少し状況が見えることもあるというわけだ。ただ本作は、「1人1人の過去を深堀りする」みたいなドキュメンタリー映画ではなく、「『児童養護施設のいち風景』として子どもたちを捉える」というスタンスの作品なので、ほとんどの場合、子どもたちが置かれた状況は不明なままである。

それ自体は鑑賞することでの障害になったりはしないので別に全然いいのだが、ただ個人的にどうしても理解できなかったのが「親がいるにも拘らず児童養護施設で生活している子ども」の存在だ。メインの10人の子どもたちの中にも、「今日はお父さんと会う日」「外泊に行ってくる」みたいなことを口にする子がいたのである。

あわせて読みたい

【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…

映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です

そして私には、これがどういう状況なのか全然理解できなかった。

外泊の際は親が施設まで迎えに来ていたので「病気で入院している」みたいなことではないだろうし、「虐待」の事案であれば一時的にだとしも親元に帰したりはしないだろう。外泊などの際は子どもたちのウキウキしている感じが伝わってきたので、そういう意味でも「虐待」なんてことは無さそうだ。いや、「虐待されてても親に会いたいと思う子ども」もいるとは思うが、しかしそういうケースでは、施設側が親との接触を制約するように思う。だから私には、「親がいて、虐待事案では無さそうなのに、児童養護施設で暮らしている子ども」の置かれた状況がちょっと想像出来なかったのである。

そんなわけで、日々実感していることではあるのだが、「世の中には知らないことがまだまだたくさんあるなぁ」と改めて思わされた。私は比較的、「世の中の色んなことを知りたい」と思っているし、アンテナもそこそこ広めに張っているつもりではある。ただ、その意識をより強く持とうと考えるようになったというわけだ。

ちなみに本作では、「子どもたちの事情」だけではなく、「映し出される状況」すべてに対して説明がなされない。例えば、突然画面が雪山に切り替わったかと思うと、子どもたちが雪で遊んでいたり(これは旅行だろうと想像出来るが)、あるいは、「アイナちゃんにおめでとうって言いたい」と口にする女の子が出てくるのだが、何が「おめでとう」なのか観客にはさっぱり分からないのだ。とにかく、「観客向けの説明」を徹底的に排しているのである。

あわせて読みたい

【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘

重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー

作中には、カメラマン(あるいは監督)が子どもたちに質問を投げかけるような場面もあるので、制作側が完全に黒子に徹しているというわけではない。ただ基本的には、「子どもたちの日常を客観的に捉える」というスタンスを貫いているので、そうやって撮った映像から伝わる情報だけで状況を理解する必要があるというわけだ。このような構成は好き嫌いが分かれるポイントかもしれないが、私は良いんじゃないかと感じた。作品のテーマやテイストにももちろん依るのだが、本作においては、説明を排した構成であることが良い効果を生んでいたような気がする。

「ここが家だとは思えない」という、子どもたちの素直な感覚

さて、本作の様々な描写の中で私が個人的に最も興味深いと感じたのが、本作のタイトル「大きな家」とも絡んでくる点だ。

カメラマン(あるいは監督)は度々子どもたちに、「◯◯ちゃんにとって、この場所はどういうところ?」「一緒に暮らしている人たちは家族って感じする? それともベストフレンド?」みたいな質問をしていた。「大きな家」というタイトルを付けている通り、制作側は恐らく児童養護施設を「血の繋がりがあるわけじゃないものの、『家族』が暮らしている『家』である」と捉えていて、その認識を実際に住んでいる子どもたちに確かめているのだと思う。

あわせて読みたい

【葛藤】子どもが抱く「家族を捨てたい気持ち」は、母親の「家族を守りたい気持ち」の終着点かもしれな…

家族のややこしさは、家族の数だけ存在する。そのややこしさを、「子どもを守るために母親が父親を殺す」という極限状況を設定することで包括的に描き出そうとする映画『ひとよ』。「暴力」と「殺人犯の子どもというレッテル」のどちらの方が耐え難いと感じるだろうか?

そしてこの問いに対する反応が様々で、実に興味深かった。

子どもたちの返答で多かったのは、「ここが家だとは思えない」みたいな反応である。彼らにとってここは「大きな家」ではないというわけだ。続けてその認識をさらに深堀りしていくと、子どもたちは「預かってくれる場所」「施設」みたいに答えていた。「ここは自分の居場所ではない」という感覚が強いということだろう。

さて、恐らくではあるが、彼らのそんな感覚の背景には、「児童養護施設には18歳までしかいられない」というルールの存在も大きく影響しているような気もする。このルールは入所の段階で説明されるだろうし、だから最初から「ずっといられる場所ではない」という意識で生活することになるんだと思う。

あわせて読みたい

【危機】教員のセクハラは何故無くならない?資質だけではない、学校の構造的な問題も指摘する:『スク…

『スクールセクハラ なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるのか』では、自分が生徒に対して「権力」を持っているとは想像していなかったという教師が登場する。そしてこの「無自覚」は、学校以外の場でも起こりうる。特に男性は、読んで自分の振る舞いを見直すべきだ

「家」であれば、基本的には「そこから出るかどうかは自分の意思で決められる」ことの方が多いはずだ。しかし「児童養護施設」の場合は「絶対に出ていかなければならない」のである。そういう意識を持っていれば、確かに「家」という実感にはなりにくいはずだ。これが正しい捉え方なのかはともかく、やはり「実際に経験してみなければ分からない感覚なのだろう」と感じさせられた。

「一緒に住んでいる人を『家族』だと感じられるか?」という問いに対する反応

さて、もう1つ興味深かったのは、「一緒に住んでいる人を『家族』だと感じられるか?」と問われた際の反応である。

こんな風に聞かれたある少年は、次のようなことを言っていた。

こんなこと言ったらあれだけど、血の繋がっていない人を「家族」って言われると「うーん」って思っちゃう。

あわせて読みたい

【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…

死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ

そして正直なところ、私にはこの感覚がまったく理解できない。私は昔から「血の繋がり」に意味を感じられなかったし、むしろ「血の繋がった家族」に対して「話が通じないな」という感覚を抱くことの方が多かったからだ。もちろんこれは、「『血の繋がった家族』と特に不自由なく生活してこれたから」でしかないのかもしれない。児童養護施設で暮らす子どもたちは、様々な事情から「血の繋がった家族」と一緒に生活が出来ないわけで、そういう事実が「血の繋がり」を重視する感覚に関係している可能性はあるだろうと思う。

ただ一方で、「個人差だろう」という気もしている。というのも、別の少年がこんな風に答えていたからだ。

「血が繋がってる」ってだけでそんなに会ったこともないし、別に会いたいと思うこともなかった。それより、同じ時間を長く過ごした人との関係の方がずっと大事かな。

あわせて読みたい

【感想】映画『朝が来る』が描く、「我が子を返して欲しい気持ち」を消せない特別養子縁組のリアル

「特別養子縁組」を軸に人々の葛藤を描く映画『朝が来る』は、決して「特別養子縁組」の話ではない。「『起こるだろうが、起こるはずがない』と思っていた状況」に直面せざるを得ない人々が、「すべての選択肢が不正解」という中でどんな決断を下すのかが問われる、非常に示唆に富む作品だ

私の感覚も、この少年の返答に近い。「血の繋がり」なんて目で見たり肌で感じられたりするわけではないし、遺伝子検査でもしない限りちゃんとは分からないようなものである。私だって、「実際に検査をしてみたら、親と血が繋がっていない」なんて可能性は全然あり得るだろう。母親だけは「自分のお腹から出てきた」という実感を伴うので、「血の繋がり」をより強く重視するようになっても不思議ではないが、母親以外(つまり、父親や子ども)は、「『血が繋がっている』と言われるからそうだと信じている」に過ぎないはずだ。その程度のことがどうして重視されているのか、私にはちょっと理解が難しい。

一方で、「同じ時間を長く過ごした」というのは、間違いなく本人が認識できる事実だ。さらに言えば、自ら選べる要素でもある。「血の繋がり」は自分では選べない。もしかしたら「それ故に神聖視されている」みたいな側面もあるのかもしれないが、「自分で決められる要素があるのならそちらを重視した方が健全ではないか」と私には感じられてしまう。

そんなわけで、むしろ私は「どうして人間は『血の繋がり』を重視してしまうのか?」という問いの方に関心がある。もしかして、自分では意識できないだけで、脳の無意識の領域では「目の前の人物と『血の繋がり』があるかどうか」を感知出来たりするのだろうか。以前私は何かで、「近親相姦を避けるため、娘は父親の匂いを嫌がる仕組みになっている」という話を聞いたことがある。そうであれば、「『血の繋がり』を感知する能力がある」という発想にも一定の合理性があるかもしれない。もしも本当にそういう能力が存在するなら、「『血の繋がり』を重視する」という人間のあり方にも多少納得できるようになるのだが、どうなんだろう。

あわせて読みたい

【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える

どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える

さて、「血の繋がり」とはちょっと違う話なのだが、「家族かどうか」の話でもう1つ興味深いやり取りがあったので紹介しようと思う。「施設で一緒に暮らす人は家族じゃない」と話していた少年に、「どういう時にそれを感じる?」と聞いた際の返答に私は違和感を覚えてしまったのだ。というのも彼は、

施設の人とはよく喧嘩するけど、実の兄弟とは喧嘩しない。施設の人は、やっぱ他人だから。

みたいなことを言っていたのである。

彼についても詳しい状況はわからない。ただ、この少年には兄弟がいて(兄なのか弟なのかも不明)、その兄弟は家族と一緒に暮らしているのだが、彼だけが児童養護施設にいるという状況らしい。そして、時々会うその兄弟とは喧嘩をしないらしく、彼にとってはそのことが「家族である」という認識に繋がっているようなのだ。

あわせて読みたい

【美麗】映画『CLOSE/クロース』はあまりにも切ない。「誰かの当たり前」に飲み込まれてしまう悲劇

子どもの頃から兄弟のように育った幼馴染のレオとレミの関係の変化を丁寧に描き出す映画『CLOSE/クロース』は、「自分自身で『美しい世界』を毀損しているのかもしれない」という話でもある。”些細な”言動によって、確かに存在したあまりに「美しい世界」があっさりと壊されてしまう悲哀が描かれる

この返答にはカメラマン(あるいは監督)も疑問を抱いたようで、「喧嘩できる方が家族って感じするけどね」とやんわり投げかけていたのだが、それに対する少年からの反応は映し出されなかったので分からない。ただ何にせよ、このような「人によって異なる『家族の認識』もまた、本作の興味深いポイントであるように思う。

後半に登場する女子高生の話

後半に入ると、それまではあまり映し出されなかった女子高生がメインで取り上げられるようになる。カメラマン(あるいは監督)が彼女に「20年後どうなっていたらハッピーですか?」という、そこまで深い意味はなかっただろう質問を投げかけた際に、

20年も生きていたくないです。ただでさえ、ここまでの17年大変だったのに。人間、生き地獄ですよ。

みたいな返答をしていたのがとても印象的だった。パッと見には「明るく楽しそうに生きている女の子」という雰囲気だったので、余計に「意外」という印象になったのだろうと思う。

あわせて読みたい

【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…

誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます

この記事の最初の方で「ネパールにボランティアに行った」みたいな話に触れたが、それに参加した1人が彼女である。その理由について彼女は、

「自分って何なんだろう?」みたいなことを考えるのが苦しくて、だから何かにチャレンジしたかったんです。

と話していた。しかしそれにしても、「海外にまで足を伸ばすボランティアを企画する児童養護施設」というのもかなり珍しい気がするのだが、どうなんだろう。「児童養護施設」は私の日常からは遠いので、やはり「普通」を捉えるのがとても難しい。

さて、そのボランティアというのは、「ネパールの孤児院を訪れ、そこで暮らす子どもたちと遊んだり、日本の伝統文化を教えたりする」というものだった。そう、まさに「自分と同じ境遇にいる子どもたちと会う」という経験だったのだ。彼女はそこで暮らす同い年の女の子と話していたのだが、そのやり取りから何かを感じたのだろう。「日本に生まれ育って、『部屋の片付けが出来ない』みたいなことでギャーギャー言っている自分が恥ずかしい」みたいなことを口にしていた。ネパールの子どもたちの方がより厳しい環境に置かれていると実感したのだろう。

あわせて読みたい

【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…

映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う

また、話を聞いたネパールの女の子の個人的な実感に過ぎないかもしれないが、彼女は「親はいないけど、みんなで一緒に生活しているから孤独を感じたりはしない」みたいなことを言っていた。彼女の認識では、一緒に暮らしている子どもたちは「家族」のような存在なのだそうだ。ただ、それを聞いた女子高生は、「やっぱり自分には、施設で一緒に暮らしている他の子を『家族』だとは思えない」みたいに話していた。やはり人それぞれ感じ方が違うのである。

さて、18歳が間近に迫った彼女は、施設内にある「自立支援」という部屋に移ることになった。どうやらこの部屋は、「単身者用のアパート」を模した造りになっているようだ。恐らく、「児童養護施設を実際に出る前に、アパートでの一人暮らしに慣れておこう」という目的で使われているのだろう。こういう部屋がどの児童養護施設にもある気はしないので、撮影に協力してくれたこの施設はやはり、平均的な児童養護施設よりも良い環境なんじゃないかと思う。

彼女は高校2年生の時に初めて母親に会ったのだそうだ。その辺りの彼女の境遇についても詳しく説明されないのでちゃんとは分からない。ただ、どうやら彼女は当初、「児童養護施設を出たら、再会を果たした母親と一緒に暮らす」つもりでいたみたいである。そして、そうしないと決めたのには、施設の職員も心配するほどの「依存体質」が関係しているらしい。「何かに依存していないと心が辛くなってしまう」という自身の性格を彼女もちゃんと理解しているようで、

お母さんと一緒に暮らしたら、甘えて、今やってること(※「自立支援」の部屋でしている家事など)は全部やらなくなると思う。

みたいなことを言っていた。何となくだが、良い判断であるように思う。そして、それに続けて彼女が口にした言葉が、私にはとても素敵に感じられた。

あわせて読みたい

【実話】福島智とその家族を描く映画『桜色の風が咲く』から、指点字誕生秘話と全盲ろうの絶望を知る

「目が見えず、耳も聞こえないのに大学に進学し、後に東京大学の教授になった」という、世界レベルの偉業を成し遂げた福島智。そんな彼の試練に満ちた生い立ちを描く映画『桜色の風が咲く』は、本人の葛藤や努力もさることながら、母親の凄まじい献身の物語でもある

たぶん、一緒にいない方が長く一緒にいられるんだろうと思う。

言葉としては完全に矛盾しているが、「なるほど、確かにそうだな」と感じさせる発言だった。

本作を観ているだけでは、児童養護施設を退所する彼女が最終的にどんな決断をしたのかは分からない。ただ何にせよ、「生き地獄」なんて感じずに済むような生き方が出来ていたらいいなと願うばかりである。

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

ドキュメンタリー映画の場合、「映像の綺麗さ(画質、構図など)」は二の次にされることが多いように思うが、本作『大きな家』では、平均的なドキュメンタリー映画よりも映像が綺麗に作られているような気がした。そんなわけで本作は、普段あまりドキュメンタリー映画を観ない人でも、そこまで抵抗を抱かずに観れるのではないかと思う。予想に違わず、実に素敵な作品だった。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…

「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【信念】アフガニスタンに中村哲あり。映画『荒野に希望の灯をともす』が描く規格外の功績、生き方

映画『荒野に希望の灯をともす』は、アフガニスタンの支援に生涯を捧げ、個人で実現するなど不可能だと思われた用水路建設によって砂漠を緑地化してしまった中村哲を追うドキュメンタリー映画だ。2019年に凶弾に倒れるまで最前線で人々を先導し続けてきたその圧倒的な存在感に、「彼なき世界で何をすべきか」と考えさせられる

あわせて読みたい

【人生】映画『雪子 a.k.a.』は、言葉は出ないが嘘もないラップ好きの小学校教師の悩みや葛藤を描き出す

「小学校教師」と「ラップ」というなかなか異色の組み合わせの映画『雪子 a.k.a.』は、「ここが凄く良かった」と言えるようなはっきりしたポイントはないのに、ちょっと泣いてしまうぐらい良い映画だった。「口下手だけど嘘はない」という主人公・雪子の日常的な葛藤には、多くの人が共感させられるのではないかと思う

あわせて読みたい

【異様】映画『聖なるイチジクの種』は、イランで起こった実際の市民デモを背景にした驚愕の物語である

「家庭内で銃を紛失した」という設定しか知らずに観に行った映画『聖なるイチジクの種』は、「実際に起こった市民デモをベースに、イランという国家の狂気をあぶり出す作品」であり、思いがけず惹きつけられてしまった。「反政府的な作品」に関わった本作監督・役者・スタッフらが処罰されるなど、人生を賭けて生み出された映画でもある

あわせて読みたい

【父親】パキスタン本国では上映禁止の映画『ジョイランド』は、古い価値観に翻弄される家族を描く

映画『ジョイランド』は、本国パキスタンで一時上映禁止とされた作品だが、私たち日本人からすれば「どうして?」と感じるような内容だと思う。「(旧弊な)家族観を否定している」と受け取られたからだろうが、それにしたってやはり理不尽だ。そしてそんな「家族のややこしさ」には、現代日本を生きる我々も共感できるに違いない

あわせて読みたい

【現実】「食」が危ない!映画『フード・インク ポスト・コロナ』が描く、大企業が操る食べ物の罠

映画『フード・インク ポスト・コロナ』は、主にアメリカの事例を取り上げながら、「私たちが直面している『食』はかなり危険な状態にある」と警告する作品だ。「アメリカ人の摂取カロリーの58%を占める」と言われる「超加工食品」の研究はダイエット的な意味でも興味深いし、寡占企業による様々な弊害は私たちにも関係してくるだろう

あわせて読みたい

【発見】映画『小学校~それは小さな社会~』(山崎エマ)が映し出すのは、我々には日常すぎる日常だ

映画『小学校~それは小さな社会~』は、ごく一般的な公立小学校に密着し、日本で生まれ育った人間には「当たり前」にしか思えない日常を切り取った作品なのだが、そんな映画が諸外国で大いに評価されているという。「TOKKATSU」という「日本式教育」が注目されているらしく、私たちの「当たり前」が違和感だらけに見えているのだそうだ

あわせて読みたい

【感動】映画『ぼくとパパ、約束の週末』は「自閉症への理解が深まる」という点で実に興味深かった

映画『ぼくとパパ、約束の週末』は「心温まる物語」であり、一般的にはそういう作品として評価されているはずだが、個人的には「『自閉症』への解像度が高まる」という意味でも興味深かった。「ルールは厳密に守るが、ルール同士が矛盾していて袋小路に陥ってしまう」という困難さが実に分かりやすく描かれている

あわせて読みたい

【変異】映画『動物界』は斬新で刺激的な作品だった。我々はまさにこんな”分断社会”に生きている

映画『動物界』では、「奇病によって人間が動物化してしまう」という世界における複雑な人間模様が描き出される。パンデミックを経験した我々には、本作の設定は「単なるSF」には感じられないはずだ。そしてその上で、「『動物化してしまった妻を今も愛している主人公』が見せる実にややこしい感情」が複層的に描かれていて実に興味深い

あわせて読みたい

【実話】株仲買人が「イギリスのシンドラー」に。映画『ONE LIFE』が描くユダヤ難民救出(主演:アンソ…

実話を基にした映画『ONE LIFE 奇跡が繋いだ6000の命』は、「イギリスに住むニコラス・ウィントンがチェコのユダヤ人難民を救う」という話であり、仲間と共に669名も救助した知られざる偉業が扱われている。多くの人に知られるべき歴史だと思うし、また、主演を務めたアンソニー・ホプキンスの演技にも圧倒されてしまった

あわせて読みたい

【実話】映画『ディア・ファミリー』は超良い話だし、大泉洋が演じた人物のモデル・筒井宣政は凄すぎる…

実話を基にした映画『ディア・ファミリー』では、個人が成したとは信じがたい偉業が描き出される。大泉洋が演じたのは、娘の病を治そうと全力で突き進んだ人物であり、そのモデルとなった筒井宣政は、17万人以上を救ったとされるIABPバルーンカテーテルの開発者なのだ。まったくホントに、凄まじい人物がいたものだと思う

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『52ヘルツのクジラたち』の「無音で叫ぶ人」と「耳を澄ます人」の絶妙な響鳴(原作:…

映画『52ヘルツのクジラたち』は、「現代的な問題のごった煮」と感じられてしまうような”過剰さ”に溢れてはいますが、タイトルが作品全体を絶妙に上手くまとめていて良かったなと思います。主演の杉咲花がやはり見事で、身体の内側から「不幸」が滲み出ているような演技には圧倒されてしまいました

あわせて読みたい

【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…

映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です

あわせて読みたい

【狂気】ISISから孫を取り戻せ!映画『”敵”の子どもたち』が描くシリアの凄絶な現実

映画『”敵”の子どもたち』では、私がまったく知らなかった凄まじい現実が描かれる。イスラム過激派「ISIS」に望んで参加した女性の子ども7人を、シリアから救出するために奮闘する祖父パトリシオの物語であり、その最大の障壁がなんと自国のスウェーデン政府なのだる。目眩がするような、イカれた現実がここにある

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話

映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ

あわせて読みたい

【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…

映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う

あわせて読みたい

【狂気】異質なホラー映画『みなに幸あれ』(古川琴音主演)は古い因習に似せた「社会の異様さ」を描く

古川琴音主演映画『みなに幸あれ』は、”シュールさ”さえ感じさせる「異質なホラー映画」だ。「村の因習」というよくあるパターンをベースに据えつつ、そこで展開される異様な状況が、実は「私たちが生きる世界」に対応しているという構成になっている。「お前の物語だからな」と終始突きつけられ続ける作品だ

あわせて読みたい

【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…

森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『アンダーカレント』(今泉力哉)は、失踪をテーマに「分かり合えなさ」を描く

映画『アンダーカレント』において私は、恐らく多くの人が「受け入れがたい」と感じるだろう人物に共感させられてしまった。また本作は、「他者を理解すること」についての葛藤が深掘りされる作品でもある。そのため、私が普段から抱いている「『他者のホントウ』を知りたい」という感覚も強く刺激された

あわせて読みたい

【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…

映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう

あわせて読みたい

【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…

実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる

あわせて読みたい

【絶望】人生どん底から生き方を変える。映画『シスター 夏のわかれ道』が描く中国人女性の葛藤と諦念

両親の死をきっかけに、「見知らぬ弟」を引き取らなければならなくなった女性を描く映画『シスター 夏のわかれ道』は、中国の特異な状況を背景にしつつ、誰もが抱き得る普遍的な葛藤が切り取られていく。現状を打破するために北京の大学院を目指す主人公は、一体どんな決断を下すのか。

あわせて読みたい

【闘争】映画『あのこと』が描く、中絶が禁止だった時代と、望まぬ妊娠における圧倒的な「男の不在」

中絶が禁止されていた1960年代のフランスを舞台にした映画『あのこと』は、「望まぬ妊娠」をしてしまった秀才の大学生が、「未来を諦めない」ために中絶を目指す姿が描かれる。さらに、誰にも言えずに孤独に奮闘する彼女の姿が「男の不在」を強調する物語でもあり、まさに男が観るべき作品だ

あわせて読みたい

【家族】ゲイの男性が、拘置所を出所した20歳の男性と養子縁組し親子関係になるドキュメンタリー:映画…

「ゲイの男性が、拘置所から出所した20歳の男性と養子縁組し、親子関係になる」という現実を起点にしたドキュメンタリー映画『二十歳の息子』は、奇妙だが実に興味深い作品だ。しばらく何が描かれているのか分からない展開や、「ゲイであること」に焦点が当たらない構成など、随所で「不協和音」が鳴り響く1作

あわせて読みたい

【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に

「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた

あわせて読みたい

【実話】福島智とその家族を描く映画『桜色の風が咲く』から、指点字誕生秘話と全盲ろうの絶望を知る

「目が見えず、耳も聞こえないのに大学に進学し、後に東京大学の教授になった」という、世界レベルの偉業を成し遂げた福島智。そんな彼の試練に満ちた生い立ちを描く映画『桜色の風が咲く』は、本人の葛藤や努力もさることながら、母親の凄まじい献身の物語でもある

あわせて読みたい

【感想】映画『すずめの戸締まり』(新海誠)は、東日本大震災後を生きる私達に「逃げ道」をくれる(松…

新海誠監督の『すずめの戸締まり』は、古代神話的な設定を現代のラブコメに組み込みながら、あまりに辛い現実を生きる人々に微かな「逃げ道」を指し示してくれる作品だと思う。テーマ自体は重いが、恋愛やコメディ要素とのバランスがとても良く、ロードムービー的な展開もとても魅力的

あわせて読みたい

【あらすじ】大泉洋主演映画『月の満ち欠け』は「生まれ変わり」の可能性をリアルに描く超面白い作品

あなたは「生まれ変わり」を信じるだろうか? 私はまったく信じないが、その可能性を魅力的な要素を様々に散りばめて仄めかす映画『月の満ち欠け』を観れば、「生まれ変わり」の存在を信じていようがいまいが、「相手を想う気持ち」を強く抱く者たちの人間模様が素敵だと感じるだろう

あわせて読みたい

【あらすじ】塩田武士『罪の声』が放つ、戦後最大の未解決事件「グリコ・森永事件」の圧倒的”リアル感”

戦後最大の未解決事件である「グリコ・森永事件」では、脅迫に子どもの声が使われていた。私はその事実を、塩田武士『罪の声』という小説を読むまで知らなかった。では、続く疑問はこうだろう。その子どもたちは、今どこでどんな風に生きているのか?その疑問に答える、凄まじい小説だ。

あわせて読みたい

【共感】「恋愛したくない」という社会をリアルに描く売野機子の漫画『ルポルタージュ』が示す未来像

売野機子のマンガ『ルポルタージュ』は、「恋愛を飛ばして結婚すること」が当たり前の世界が描かれる。私はこの感覚に凄く共感できてしまった。「恋愛」「結婚」に対して、「世間の『当たり前』に馴染めない感覚」を持つ私が考える、「恋愛」「結婚」が有する可能性

あわせて読みたい

【感想】映画『朝が来る』が描く、「我が子を返して欲しい気持ち」を消せない特別養子縁組のリアル

「特別養子縁組」を軸に人々の葛藤を描く映画『朝が来る』は、決して「特別養子縁組」の話ではない。「『起こるだろうが、起こるはずがない』と思っていた状況」に直面せざるを得ない人々が、「すべての選択肢が不正解」という中でどんな決断を下すのかが問われる、非常に示唆に富む作品だ

あわせて読みたい

【感想】映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)の稲垣吾郎の役に超共感。「好きとは何か」が分からない人へ

映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)は、稲垣吾郎演じる主人公・市川茂巳が素晴らしかった。一般的には、彼の葛藤はまったく共感されないし、私もそのことは理解している。ただ私は、とにかく市川茂巳にもの凄く共感してしまった。「誰かを好きになること」に迷うすべての人に観てほしい

あわせて読みたい

【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…

遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている

あわせて読みたい

【選択】特異な疑似家族を描く韓国映画『声もなく』の、「家族とは?」の本質を考えさせる深淵さ

喋れない男が、誘拐した女の子をしばらく匿い、疑似家族のような関係を築く韓国映画『声もなく』は、「映画の中で描かれていない部分」が最も印象に残る作品だ。「誘拐犯」と「被害者」のあり得ない関係性に、不自然さをまったく抱かせない設定・展開の妙が見事な映画

あわせて読みたい

【LGBT】映画『リトル・ガール』で映し出される、性別違和を抱える8歳の”女の子”のリアルと苦悩

映画撮影時8歳だった、身体は男の子、心は女の子のサシャは、スカートを履いての登校が許されず、好きなバッグもペンケースも使わせてもらえない。映画『リトル・ガール』が描く、「性別違和」に対する社会の不寛容と、自分を責め続けてしまう母親の苦悩

あわせて読みたい

【母娘】よしながふみ『愛すべき娘たち』で描かれる「女であることの呪い」に男の私には圧倒されるばかりだ

「女であること」は、「男であること」と比べて遥かに「窮屈さ」に満ちている。母として、娘として、妻として、働く者として、彼女たちは社会の中で常に闘いを強いられてきた。よしながふみ『愛すべき娘たち』は、そんな女性の「ややこしさ」を繊細に描き出すコミック

あわせて読みたい

【葛藤】正論を振りかざしても、「正しさとは何か」に辿り着けない。「絶対的な正しさ」など存在しない…

「『正しさ』は人によって違う」というのは、私には「当たり前の考え」に感じられるが、この前提さえ共有できない社会に私たちは生きている。映画『由宇子の天秤』は、「誤りが含まれるならすべて間違い」という判断が当たり前になされる社会の「不寛容さ」を切り取っていく

あわせて読みたい

【喪失】家族とうまくいかない人、そして、家族に幻想を抱いてしまう人。家族ってなんてめんどくさいの…

「福島中央テレビ開局50周年記念作品」である映画『浜の朝日の嘘つきどもと』は、福島県に実在した映画館「朝日座」を舞台に、住民が抱く「希望(幻想)」が描かれる。震災・コロナによってありとあらゆるものが失われていく世の中で、私たちはどう生きるべきか

あわせて読みたい

【驚異】「持続可能な社会」での「豊かな生活」とは?「くじら漁の村」で生きる人々を描く映画:『くじ…

手作りの舟に乗り、銛1本で巨大なクジラを仕留める生活を続けるインドネシアのラマレラ村。そこに住む人々を映し出した映画『くじらびと LAMAFA』は、私たちが普段感じられない種類の「豊かさ」を描き出す。「どう生きるか」を改めて考えさせられる作品だ

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ

私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。

あわせて読みたい

【感想】映画『竜とそばかすの姫』が描く「あまりに批判が容易な世界」と「誰かを助けることの難しさ」

SNSの登場によって「批判が容易な社会」になったことで、批判を恐れてポジティブな言葉を口にしにくくなってしまった。そんな世の中で私は、「理想論だ」と言われても「誰かを助けたい」と発信する側の人間でいたいと、『竜とそばかすの姫』を観て改めて感じさせられた

あわせて読みたい

【中絶】望まない妊娠をした若い女性が直面する現実をリアルに描く映画。誰もが現状を知るべきだ:『17…

他の様々な要素を一切排し、「望まぬ妊娠をした少女が中絶をする」というただ1点のみに全振りした映画『17歳の瞳に映る世界』は、説明もセリフも極端に削ぎ落としたチャレンジングな作品だ。主人公2人の沈黙が、彼女たちの置かれた現実を雄弁に物語っていく。

あわせて読みたい

【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事

「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である

あわせて読みたい

【生き方】人生が虚しいなら映画『人生フルーツ』を見ると良い。素敵な老夫婦の尖った人生がここにある

社会派のドキュメンタリー映画に定評のある東海テレビが、「なんでもない老夫婦の日常」を映画にした『人生フルーツ』には、特に何が起こるわけでもないのに「観て良かった」と感じさせる強さがある。見た目は「お年寄り」だが中身はまったく古臭くない”穏やかに尖った夫婦”の人生とは?

あわせて読みたい

【家族】映画『そして父になる』が問う「子どもの親である」、そして「親の子どもである」の意味とは?

「血の繋がり」だけが家族なのか?「将来の幸せ」を与えることが子育てなのか?実際に起こった「赤ちゃんの取り違え事件」に着想を得て、苦悩する家族を是枝裕和が描く映画『そして父になる』から、「家族とは何か?」「子育てや幸せとどう向き合うべきか?」を考える

あわせて読みたい

【幻想】日本での子育ては無理ゲーだ。現実解としての「夜間保育園」の実状と親の想いを描く映画:『夜…

映画『夜間もやってる保育園』によると、夜間保育も行う無認可の「ベビーホテル」は全国に1749ヶ所あるのに対し、「認可夜間保育園」は全国にたった80ヶ所しかないそうだ。また「保育園に預けるなんて可哀想」という「家族幻想」も、子育てする親を苦しめている現実を描く

あわせて読みたい

【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える

どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える

あわせて読みたい

【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る

「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生

あわせて読みたい

【葛藤】子どもが抱く「家族を捨てたい気持ち」は、母親の「家族を守りたい気持ち」の終着点かもしれな…

家族のややこしさは、家族の数だけ存在する。そのややこしさを、「子どもを守るために母親が父親を殺す」という極限状況を設定することで包括的に描き出そうとする映画『ひとよ』。「暴力」と「殺人犯の子どもというレッテル」のどちらの方が耐え難いと感じるだろうか?

あわせて読みたい

【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…

「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟

あわせて読みたい

【理解】東田直樹の本は「自閉症の見方」を一変させた。自身も自閉症児を育てるプロデューサーが映画化…

東田直樹の著作を英訳し世界に広めた人物(自閉症児を育てている)も登場する映画『僕が跳びはねる理由』には、「東田直樹が語る自閉症の世界」を知ることで接し方や考え方が変わったという家族が登場する。「自閉症は知恵遅れではない」と示した東田直樹の多大な功績を実感できる

あわせて読みたい

【リアル】社会の分断の仕組みを”ゾンビ”で学ぶ。「社会派ゾンビ映画」が対立の根源を抉り出す:映画『C…

まさか「ゾンビ映画」が、私たちが生きている現実をここまで活写するとは驚きだった。映画『CURED キュアード』をベースに、「見えない事実」がもたらす恐怖と、立場ごとに正しい主張をしながらも否応なしに「分断」が生まれてしまう状況について知る

あわせて読みたい

【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…

「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える

あわせて読みたい

【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える

どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る

あわせて読みたい

【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…

死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ

あわせて読みたい

【挑戦】自閉症のイメージを変えるおすすめ本。知的障害と”思い込む”専門家に挑む母子の闘い:『自閉症…

専門家の思い込みを覆し、自閉症のイメージを激変させた少年・イド。知的障害だと思われていた少年は、母親を通じコミュニケーションが取れるようになり、その知性を証明した。『自閉症の僕が「ありがとう」を言えるまで』が突きつける驚きの真実

あわせて読みたい

【異端】子育てがうまくいかないと悩む方へ。9歳で大学入学の天才児に学ぶ「すべきでないこと」:『ぼく…

12歳で数学の未解決問題を解いた天才児は、3歳の時に「16歳で靴紐が結べるようになったらラッキー」と宣告されていた。専門家の意見に逆らって、重度の自閉症児の才能をどう開花させたのかを、『ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい』から学ぶ

あわせて読みたい

【自由】幸せは比較してたら分からない。他人ではなく自分の中に「幸せの基準」を持つ生き方:『神さま…

「世間的な幸せ」を追うのではなく、自分がどうだったら「幸せ」だと感じられるのかを考えなければいけない。『神さまたちの遊ぶ庭』をベースに、他人と比較せずに「幸せ」の基準を自分の内側に持ち、その背中で子どもに「自由」を伝える生き方を学ぶ

あわせて読みたい

【異端】子育ては「期待しない」「普通から外れさせる」が大事。”劇薬”のような父親の教育論:『オーマ…

どんな親でも、子どもを幸せにしてあげたい、と考えるでしょう。しかしそのために、過保護になりすぎてしまっている、ということもあるかもしれません。『オーマイ・ゴッドファーザー』をベースに、子どもを豊かに、力強く生きさせるための”劇薬”を学ぶ

あわせて読みたい

【諦め】母親の存在にモヤモヤを抱えた人生から、「生きてさえいればいい」への違和感を考える:『晴天…

生まれ育つ環境を選ぶことはできません。そして、家族との関わりや家庭環境は、その後の人生に大きな影響を及ぼします。努力するスタートラインにも立てないと感じる時、それでも前進することを諦めてはいけないのかを、『晴天の迷いクジラ』をベースに書く

あわせて読みたい

【現代】これが今の若者の特徴?衝撃のドキュメンタリー映画『14歳の栞』から中学生の今を知る

埼玉県春日部市に実在する中学校の2年6組の生徒35人。14歳の彼らに50日間密着した『14歳の栞』が凄かった。カメラが存在しないかのように自然に振る舞い、内心をさらけ出す彼らの姿から、「中学生の今」を知る

あわせて読みたい

【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…

こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。

あわせて読みたい

【覚悟】人生しんどい。その場の”空気”から敢えて外れる3人の中学生の処世術から生き方を学ぶ:『私を知…

空気を読んで摩擦を減らす方が、集団の中では大体穏やかにいられます。この記事では、様々な理由からそんな選択をしない/できない、『私を知らないで』に登場する中学生の生き方から、厳しい現実といかにして向き合うかというスタンスを学びます

あわせて読みたい

【呪縛】「良い子」に囚われ人生苦しい。どう見られるかを抜け出し、なりたい自分を生きるために:『わ…

「良い子でいなきゃいけない」と感じ、本来の自分を押し隠したまま生きているという方、いるんじゃないかと思います。私も昔はそうでした。「良い子」の呪縛から逃れることは難しいですが、「なりたい自分」をどう生きればいいかを、『わたしを見つけて』をベースに書いていきます

あわせて読みたい

【あらすじ】家族ってめんどくさい……。それでも、あとから後悔せずに生きるために、今どう生きるか:小…

人が死んでも「悲しい」と感じられない男に共感できるか?(私はメチャクチャ共感してしまう) 西川美和の『永い言い訳』をベースに、「喪失の大きさを理解できない理由」と、「誰かに必要とされる生き方」について語る

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

家族・夫婦【本・映画の感想】 | ルシルナ

子どもの頃から、家族との関わりには色々と苦労してきました。別に辛い扱いを受けていたわけではありませんが、「家族だから」という理由で様々な「当たり前」がまかり通っ…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント