目次

はじめに

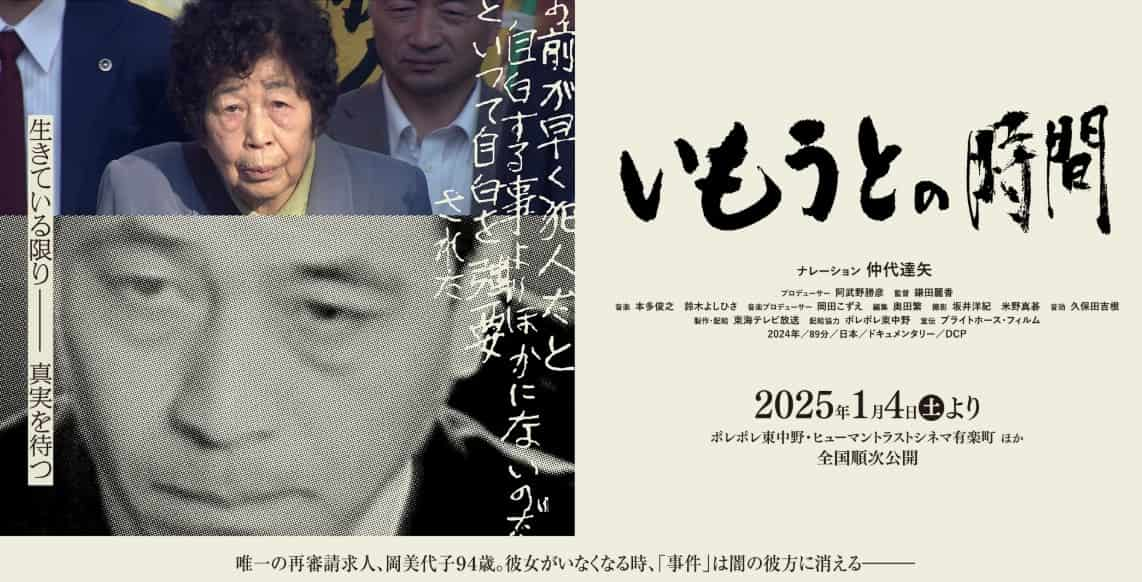

この記事で取り上げる映画

「いもうとの時間」公式HP

VIDEO

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

今どこで観れるのか?

公式HPの劇場情報 をご覧ください

この記事の3つの要点

「名張毒ぶどう酒事件」はどのように発生し、奥西勝は何故死刑判決を受けるに至ったのか? 奥西勝の逮捕前後で証言を大幅に変えた住民、そして再審請求を否決し続ける名古屋高裁の裁判官 「袴田事件」を通じても明らかになった「再審請求の問題点」については、早急に法改正が必要なはずである 「名張毒ぶどう酒事件」に限らずだが、司法は「過去の過ち」と真摯に向き合い、その上で前進していくべきだと思う

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

映画『いもうとの時間』は、冤罪と目される「名張毒ぶどう酒事件」における唯一の再審請求人である妹・岡美代子を追うドキュメンタリーである

本作で扱われているのは、いわゆる「名張毒ぶどう酒事件」と呼ばれる殺人事件 だ。そして、本作を観る前の時点で私が知っていたのは、その事件名と「冤罪が疑われている事件である」という事実ぐらい で、詳しいことは正直何も知らなかった。

というわけで、この記事ではまず事件の概要から触れていく のだが、その前に2つ言及しておきたいこと がある。

あわせて読みたい

【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?

タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う

1つ目は、「名張毒ぶどう酒事件」の犯人として逮捕され死刑が言い渡された奥西勝は既に亡くなっている ということだ。2015年10月14日に、死刑囚のまま病死した のである。また本件においては、1973年からずっと再審請求(裁判のやり直しを求める請求)が続けられてきた のだが、映画公開時点においてもまだ再審の扉は開いていない 。

再審請求は基本的に「判決を受けた当人」が行う ものだが、2015年以降も請求は続けられている 。法律上、再審の請求権者(再審を請求する権利を持つ者)は「配偶者、直系親族、兄弟姉妹」 とされており、そして「名張毒ぶどう酒事件」における唯一の請求権者が、奥西勝の妹・岡美代子 というわけだ。もし彼女が亡くなれば、本件の再審請求を行うことは不可能 となり、真相は永遠に闇の中 となってしまうだろう。そういう状況を踏まえた上で制作されたドキュメンタリー映画なのである。

そして2つ目は、本作では「袴田事件」にも触れられている ということだ。「袴田事件」に関しては以下にリンクした記事を読んでほしいが、日本における恐らく最も有名な「冤罪が疑われていた事件」 であり、そして長年の再審請求が実り、2024年、ついに無罪判決が出た事件 でもある。判決では「捜査機関による証拠捏造の可能性 」にも言及されており、かなり踏み込んだ判断 だったなと思う。

あわせて読みたい

【捏造】袴田事件はついに再審での無罪が決定!冤罪の元死刑囚・袴田巌の現在と姉・秀子の奮闘:映画『…

映画『拳と祈り』は、2024年に再審無罪が確定した「袴田事件」の元死刑囚・袴田巌と、そんな弟を献身的にサポートする姉・秀子の日常を中心に、事件や裁判の凄まじい遍歴を追うドキュメンタリーである。日本の司法史上恐らく初めてだろう「前代未聞の状況」にマスコミで唯一関わることになった監督が使命感を持って追い続けた姉弟の記録

本作『いもうとの時間』で「袴田事件」が扱われているのは当然、「『袴田事件』で無罪判決が出たのだから、『名張毒ぶどう酒事件』でも同様の判断になってもおかしくない」という想いが込められている のだろう。このままであれば、表現はともかく、司法は「逃げ得」になる 。そうならないためにも、私たちが関心を持たなければならない のだと思う。

「名張毒ぶどう酒事件」の概要

それではここからはしばらく、本作『いもうとの時間』で描かれていた内容を踏まえ、「名張毒ぶどう酒事件」の概要についてざっと説明しておきたい と思う。

事件は1961年3月28日に起こった 。三重県と奈良県の県境にある葛尾という村が舞台 である。葛尾の正式な所在地は「三重県名張市」 であり、そこから「名張毒ぶどう酒事件」という名前 が付いた。村の懇親会で振る舞われたぶどう酒に毒物が混ざっており、女性5人が死亡する大惨事となった のだ。

あわせて読みたい

【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…

『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか

事件発生から6日後には、既に奥西勝は逮捕されている 。というのも、会長宅に置かれていた酒を隣接する公民館へと運んだのが奥西勝だった のだ。取り調べの中で、奥西勝は犯行を自供 。「三角関係を精算するためだった」と動機 まで話していた。これにより、奥西家は葛尾村で村八分にされ、墓さえも集落外に移された という。

しかしその後の裁判では一転、奥西勝は「刑事に自白を強要された」と話し、無罪を主張する ようになった。というわけでここからは、後に行われた調査で判明した事実も踏まえつつ、奥西勝の主張の検証をしていこう と思う。

本件においては、「奥西勝が毒を混ぜた」ことを示す直接的な証拠は存在しない 。そこで、裁判でも重要な争点となったのが、「奥西勝以外に犯行の機会は存在しなかったか?」 ということだ。そして、このことについて考える上で重要になってくるのが、「奥西勝の逮捕前後で村人の証言が変わっている」という事実 である。そこでまずは、奥西勝が逮捕される以前の住民の証言 を押さえておくことにしよう。

あわせて読みたい

【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…

映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う

酒を買い出しに行ったのは役場の職員 である。彼は几帳面にも、「役場を出た時間」「酒屋に着いた時間」「会長宅に酒を届けた時間」をメモ しており、それぞれ「14:00」「14:05」「14:15」 と書かれていた。一方、酒屋の店主は「14:30から15:00頃に酒を買いに来た」と証言 しており、多少のズレはあるものの、両者の証言は概ね一致している と言える。

しかし奥西勝が逮捕された後、2人の証言は大きく変わった 。役場の職員は、自身が書いたメモの映像を突きつけられても「覚えていない」の一点張り 。さらに酒屋の店主は、「職員は16:00頃に買い出しに来た」とまったく異なる証言をした のである。この店主は後に、記者からの取材に対して「(奥西勝逮捕前後で)証言を変えたこと自体覚えていない」みたいに話していた。

この時点で大分怪しい というか、「疑義が生じている 」と言えるのではないかと思う。

では、これらの「証言変更」は一体何を意味しているのか 。重要なのは、「奥西勝が会長宅から公民館へと酒を運んだ時間」が「17:20」とはっきり確定している という点である。その後、17:30頃から宴会が始まり、そしてすぐに参加者が倒れ、事件が発覚したという流れ だったと思う。

あわせて読みたい

【驚愕】あるジャーナリストの衝撃の実話を描く映画『凶悪』。「死刑囚の告発」から「正義」を考える物語

獄中の死刑囚が警察に明かしていない事件を雑誌記者に告発し、「先生」と呼ばれる人物を追い詰めた実際の出来事を描くノンフィクションを原作にして、「ジャーナリズムとは?」「家族とは?」を問う映画『凶悪』は、原作とセットでとにかく凄まじい作品だ

さて、住民による当初の証言通り「14:15に会長宅に酒が届けられた」としたらどうなるだろうか? 酒は、17:20に奥西勝が会長宅にやってくるまで、およそ3時間も「無防備な状態」で置かれていたことになる 。となれば、この間に奥西勝以外の人間が毒を入れた可能性を否定することは難しくなる だろう。検察は「奥西勝は、会長宅から公民館に酒を運んだ際に毒を入れた」という筋書きを描いているのだから、「奥西勝以外に毒を混入することは不可能だった」と主張するためには、「会長宅に酒が置かれている時間が短い」方がいい 。つまり、「役場の職員が17:20に近い時間帯に会長宅に酒を運んだ」という状況がどうしても必要だった のだ。恐らくそのために、警察が住民に証言の変更を迫ったのではないか 。本作ではそのように示唆されているのである。

というわけで裁判に話を戻すが、このような証拠を踏まえた上で、津地方裁判所で行われた一審では「無罪判決」が出された 。裁判官は、「検察が相当の努力を行い、住民の証言を変えさせた」とかなり踏み込んだ指摘をした上で、「奥西勝の自白は信用できない」と判断した のである。こうして奥西勝は釈放され、社会復帰(と言えるようなものではなかったと思うが)を果たした 。

しかし、検察が控訴し行われた名古屋高裁での二審では一転、「死刑判決」が下される 。検察が新たに提出したのは「王冠の写真」 だった。検察は「公民館で奥西勝は、自身の歯でぶどう酒の王冠を開けた」と主張 し、後日、同じぶどう酒の瓶を使って比較実験を行った のだ。二審ではどうやらこれが決定的な証拠と判断された らしく、さらに「自白は信用できる」と何故か判断が覆り死刑判決に至った ようである。

あわせて読みたい

【真相?】映画『マミー』が描く和歌山毒物カレー事件・林眞須美の冤罪の可能性。超面白い!

世間を大騒ぎさせた「和歌山毒物カレー事件」の犯人とされた林眞須美死刑囚は無実かもしれない。映画『マミー』は、そんな可能性を示唆する作品だ。「目撃証言」と「ヒ素の鑑定」が詳細に検証し直され、さらに「保険金詐欺をやっていた」という夫の証言も相まって、証拠的にも感情的にも支持したくなるような驚きの仮説である

しかし本作を観ても、「奥西勝が歯で王冠を開けたとして、それが何なんだ?」という点がそもそも私には理解できなかった 。恐らくだが、「酒瓶を開封する必要はなかったのに、奥西勝はわざわざ酒瓶を開けた。それは毒を入れるためだった」みたいな理屈 なんだと思うが、「酒瓶を開けた」からといって「毒物を混入した」ことにはならない だろう。これが決定的な証拠とされた理由が私にはまったく理解できなかった。さらに本作ではこの点に関して、2000年に入って以降明らかになった新事実が紹介されている のだが、この記事ではその点には触れずにおくことにしよう。

その後最高裁に上告するも、最高裁は二審判決を支持 、これによって1972年6月15日に死刑が確定した 。これが、奥西勝が死刑囚となるまでの経緯 である。実に酷い話 だと感じないだろうか。

再審請求の過程、そして、その判断に関わった裁判官に対し思うこと

死刑判決が下った翌年の1973年には既に、再審請求が行われている 。恐らく当初は奥西勝本人かその担当弁護士による請求だったのだと思うが、1977年からは再審請求のための弁護団が結成された ようだ。再審請求には「新規で明白な証拠」が必要とされる ため、彼らは再審請求を行う度に新たな証拠を提出し続けた のだが、それでも再審請求は否決され続けた 。

あわせて読みたい

【赦し】映画『過去負う者』が描く「元犯罪者の更生」から、社会による排除が再犯を生む現実を知る

映画『過去負う者』は、冒頭で「フィクション」だと明示されるにも拘らず、観ながら何度も「ドキュメンタリーだっけ?」と感じさせられるという、実に特異な体験をさせられた作品である。実在する「元犯罪者の更生を支援する団体」を舞台にした物語で、当然それは、私たち一般市民にも無関係ではない話なのだ

再審請求の過程で弁護団は、様々な新事実を発見する 。まず、二審で決定的な証拠とされた王冠を再度詳細に鑑定したところ、実際には「歯型はまったく一致しない」ことが分かり 、さらにその過程で「警察による捏造」も判明した 。また再検証の結果、「検出された毒物と奥西勝が証言した毒物が一致しなかった」ことも明らかになった そうだ。なぜ捜査の段階で分からなかったのかは不明 だが、もしかしたら「当時の検出技術では、ぶどう酒に混入された毒物を正確に判別出来なかった」ということなのかもしれない 。仮にそうだとすれば、「実際にぶどう酒に入れられた毒物が不明なまま、『奥西勝が証言した(自白させられた)毒物が混入されていた』という前提で裁判が行われた 」ということになるわけで、技術的な限界があったなら仕方ない気もしなくはないが、ちょっと驚かされてしまいもする 。

このように、毎回「新たな証拠」を用意して再審請求を続けているにも拘らず、未だに認められていない 。再審請求は現在、第10次に及んでいるそうだ。

しかし実は、一度だけ再審の扉が開いたことがある 。2005年4月5日、名古屋高裁が再審開始を決定した のだ。私は事件の経緯をまったく知らずに本作を観ていたこともあり、「なるほど、再審は行われているのか」と感じた 。しかし、その捉え方は間違っていた ようだ。というのも翌年2006年の12月に、再審開始の取り消しが決定した からだ。私は冤罪や再審について本や映画で結構触れてきたので、一般の人よりは知識があると思っているのだが、それでも、「再審開始の取り消し」など初めて聞いたので驚かされてしまった 。

あわせて読みたい

【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実

アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた

「再審開始の決定」と「再審開始の取り消し」はそれぞれ別の裁判官による判断 なのだが、どちらも名古屋高裁の所属 である。そして、私の勝手な憶測でしかないが、恐らく「名古屋高裁内で色んな”もみ合い”みたいなものがあり判断が覆ってしまった」ということなのだと思う 。さらに憶測を重ねるなら、「何らかの政治的な判断、あるいは忖度が働いたのではないか」とさえ感じさせられた 。

まあどういう状況だったのかはっきりとは分からないものの、個人的に強く感じるのは、「再審を否決し続ける裁判官は、どんな気分でいるのだろうか? 」ということだ。私は「名張毒ぶどう酒事件」について、本作『いもうとの時間』で描かれている事柄しか知らない わけで、名古屋高裁の裁判官と同じ情報を有しているとはとても言えない。しかしそれでも、以下のような点については「かなり明白な事実」と言っていいように思う 。

「奥西勝がぶどう酒に毒を混ぜたこと」を示す客観的な証拠は存在しない 彼の犯行をはっきりと示す証拠は「自白」しか存在しないが、奥西勝は裁判で「自白を強要された」と主張している 再審請求のために弁護団が行った様々な科学鑑定によって、「奥西勝が犯行を行ったわけではない可能性」が強く示唆される

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見

ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す

これらからすぐに「奥西勝は無罪だ」と主張するのは難しい かもしれないが、しかし「再審の扉を開く」には十分なはず だ。「奥西勝が犯人ではない可能性」がかなり高まっているのだから、「裁判をやり直し、改めて判断を下す」という手続きを行うべき だろう。しかし実際にはそうなってはいない。

先に挙げたような状況を踏まえた上で「それでも奥西勝が犯人に違いない」と強く信じているのであれば、再審請求を否決し続けていても仕方ない だろう。しかしその感覚は、ちょっと人間としてどうかしている ように思う。そしてもしも、「『奥西勝は無罪かもしれない』と思いつつも再審請求を否決し続けている」のであれば、それはかなり辛い状況 なはずだ。名古屋高裁の裁判官がもし、「何らかの事情で『再審請求を否決しなければならない状況』に置かれている」のであれば、それはそれで同情心も湧いてくる 。

もちろん、「再審の扉を開きたくない理由」ぐらい理解できる つもりだ。大分昔のこととは言え、死刑判決を下したのは名古屋高裁 であり、もしもその判決がひっくり返る(というか「自らひっくり返す」が正しいが)とすれば、「名古屋高裁の沽券に関わる」みたいな気持ちになるのも当然 だろう。また、そもそも日本では、「再審決定=無罪」みたいな構図が存在している こともあり(特に、死刑判決が下された事件に関してはそのすべてのケースでそうだったはず )、「再審開始を決断した時点で、自分たちの非を認めることになる」という部分を懸念してもいる のだと思う。そういう理由から再審の扉が開かないのだろう。

あわせて読みたい

【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…

三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ

「袴田事件」においては、無罪判決が確定した後、静岡地検の検事正(地方検察庁のトップ)が袴田巖に謝罪していた 。「袴田事件」も相当前の事件であり、その検事正だって当然判決そのものには関わっていないはず だ(「再審請求の否決」には関わっていたかもしれないが)。もちろん、組織のトップとして謝罪する必要性があるとは思う が、「自分が死刑判決を下したわけじゃない」のだから、組織の体面云々なんかよりも、「不当な不利益を被っている人」(今回のケースなら死刑囚)の救済に尽力すべき だと思う。「名張毒ぶどう酒事件」においても、もし再審無罪となれば検察の謝罪ということになる だろうし、「検察との関係を考えて『そういう状況を避けたい』みたいに考えている名古屋高裁が否決し続けている 」のかもしれない。まあ、もしもそんな理由だとしたら、本当にクズすぎるなと思うが。

再審に関する法改正の必要性、そして「特別面会人」という新たな制度

誤解していただきたくはないのだが、私は別に「奥西勝は無罪に決まっている」などと考えているわけではない 。既に奥西勝は亡くなっているのだから、「もはやそんなこと誰にも分からない 」と考えるのが妥当だろう。ただそれでも、新たに明らかになった事実を踏まえた上で、「奥西勝の犯行かどうか」に関する判断が大きく変わる可能性は十分にあるはず だと思っている。科学技術の進歩など特に大きな要素 だと思うが、事件当時には分からなかったことが様々に判明している のだから、それらを改めて精査し、「奥西勝は犯人か否か」について詳細な再検討が行われるべき ではないだろうか。そして現行の制度では、その機会は「再審」しかない 。それで、「まずは再審の扉を開くべき 」だと考えているだけなのだ。

さて再審に関しては実は、「法的な規定が限られている」という問題 がある。例えば、「袴田事件」においても指摘されていたが、「再審請求に際しての『検察による情報開示』が法律で規定されていない 」のだ。というわけで、この点について少し詳しく説明したい と思う。

あわせて読みたい

【矛盾】死刑囚を「教誨師」視点で描く映画。理解が及ばない”死刑という現実”が突きつけられる

先進国では数少なくなった「死刑存置国」である日本。社会が人間の命を奪うことを許容する制度は、果たして矛盾なく存在し得るのだろうか?死刑確定囚と対話する教誨師を主人公に、死刑制度の実状をあぶり出す映画『教誨師』から、死刑という現実を理解する

先述した通り、再審請求を行うためには必ず「新証拠」が必要 とされる。「裁判の時点では明らかになっていなかった事実が存在するので、裁判をやり直しましょう」というのが再審請求の役割 だからだ。しかし当然のことではあるが、「証拠」のほとんどは検察が保管している 。そして検察は、「再審請求のために証拠を開示してほしい」と弁護側が要求しても、それを拒否することがほとんど なのだ。つまり弁護側は、「検察が保管していない新証拠」を用意しなければならない のである。これは、裁判に詳しくない我々一般人が聞いても「無理ゲーでは? 」と感じる状況ではないかと思う。

本来であれば、再審請求を目指す弁護士から「検察に対する証拠開示要求」が出されれば、裁判所が検察に「証拠を開示せよ」と命じて提出させるべき だろう。しかし法律上、裁判所にはその権限がない ことになっている。そのため裁判所は、証拠開示要求を拒否する検察に対して、何のアクションも起こせない のだ。

本作では、弁護側が作成した興味深いリスト について触れられていた。検察が保管している証拠にはすべて番号が振られており 、裁判で証拠を提出する際にもその番号が示される。そこで弁護側は、これまでの裁判で検察側が提出した証拠すべての番号をリストアップ してみることにした。すると、ところどころに「欠番」があった のだ。例えば、裁判で「証拠1」から「証拠20」までが提出されたとした場合、「証拠8」と「証拠13」が出てきていない、みたいなことである。番号は「裁判に提出する順」ではなく、「捜査の過程で見つかった順」、あるいは「検察が管理しやすい順」に付けられているはず で、だからこのような形で「裁判に出てこなかった証拠」を炙り出せる というわけだ。

あわせて読みたい

【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…

NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る

それらの証拠が裁判で使われなかったのは、もちろん「有罪の立証に役立たないから」という側面 もあるだろうが、一方で「奥西勝の無罪の判断に有利に働くから」という理由もあるはず だと思う。検察が敢えてそんな証拠を裁判に出すはずがない だろう。そして弁護側は、まさにそういう証拠こそ必要としている 。ただ現行の法律では、検察にその証拠を提出させる権限を裁判所さえ有していない のである。これは実に大きな問題 であり、法改正が必要な状況 と言えるはずだ。

さらにそもそもだが、「判決を下した裁判所が再審の判断を行う」というシステムにも無理がある ように私には感じられる。どう考えたって「自身の非を認めたくない」という気持ちが働く わけで、「再審を認めないでおこう」という判断に傾くことは避けられないはず だからだ。なので個人的には、「検察審査会」に似た仕組みを用意すべきではないか と思う。「検察審査会」とは、「検察が不起訴と判断した事案を審査し、その妥当性を判断する組織 」だ。無作為に選ばれた一般市民で構成されており、彼らが「不起訴処分は妥当ではない」と判断すれば再度検察に差し戻される 、みたいな仕組みである。

「検察審査会」がどの程度まともに機能しているのかは別に知らない。ただ再審に関しても、一般市民から選ぶかどうかはともかく、「判決を下した裁判所」とは別の組織による判断によってその可否が判断されるべき ではないだろうか? 十分機能するかは分からないが、そのような仕組みを用意して運用しなければ、「冤罪」を無くしていくのは難し いように思う。

あわせて読みたい

【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実

弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている

さて法改正の話で言えば、本作ではかなり興味深い事例 が紹介されていた。本作を観るまで全然知らなかったのだが、死刑囚となった奥西勝には「特別面会人」と呼ばれる人が指定され、関われるようになっていた のである。

死刑囚は基本的に他者との面会が極端に制限され 、確か親族と教誨師ぐらいしか面会が認められていなかったと思う。「ジャーナリストが死刑囚に取材する」みたいなケース もあるので、何か申請を行い許可が出れば面会は可能 なのだろうが、いずれにしてもそこにはかなり制約が存在する のだ。

しかしそれでは様々に支障も出てくる 。奥西勝は最終的に八王子刑務所で亡くなった 。そして冒頭で紹介した通り、奥西勝の親族は妹の岡美代子しかおらず 、彼女は葛尾村は出ているものの、その近くで暮らしている。親族しか会えないとなれば、差し入れなどするのに、彼女がわざわざ八王子まで出向かなければならない 。それはあまりに負担だし、制度として問題がある 。そう考えたある人物が立ち上がり、国会でも取り上げてもらって「特別面会人」という制度が生まれた のだという。本作には、奥西勝の2代目特別面会人を務めた人物が出演している のだが、その先代が様々な活動をし、新たな制度の創設に関わった のだそうだ。

あわせて読みたい

【対話】刑務所内を撮影した衝撃の映画。「罰則」ではなく「更生」を目指す環境から罪と罰を学ぶ:映画…

2008年に開設された新たな刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」で行われる「TC」というプログラム。「罰則」ではなく「対話」によって「加害者であることを受け入れる」過程を、刑務所内にカメラを入れて撮影した『プリズン・サークル』で知る。

このように法律というのは、手続きを踏んで正しく主張すれば変わる余地がある 。再審に関しても、特に「袴田事件」によって一般の関心は高まったはず だし、問題も浮き彫りになったのだから、法改正が進む機運が高まっている と言えるかもしれない。今後、罪の無い人が冤罪に巻き込まれないように 、そして巻き込まれたとしても対処可能なように 、すぐに法改正をしてもらいたい ものだなと思う。

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

本作『いもうとの時間』を観ていて個人的に驚かされたのが、妹・岡美代子の夫・岡忠三の存在 である。2人は恐らく、奥西勝の逮捕前には既に結婚していた のだと思うが、事件が発覚してからも夫は離婚を申し出なかっただけでなく、義理の兄である奥西勝の無実を信じて一緒に闘い続けた というのだ。そんな岡忠三が獄中の奥西勝に宛てて書いた手紙が作中で紹介される のだが、その内容がとにかく素晴らしかった 。結局奥西勝は獄死してしまったわけだが、義理の弟の存在は彼にとって、かなり大きな支えになったんじゃないだろうか 。

あわせて読みたい

【絶望】安倍首相へのヤジが”排除”された衝撃の事件から、日本の民主主義の危機を考える:映画『ヤジと…

映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』が映し出すのは、「政治家にヤジを飛ばしただけで国家権力に制止させられた個人」を巡る凄まじい現実だ。「表現の自由」を威圧的に抑えつけようとする国家の横暴は、まさに「民主主義」の危機を象徴していると言えるだろう。全国民が知るべき、とんでもない事件である

あと、これは大した話ではないのだが、仲代達矢によるナレーションがちょっと大仰に思え、個人的には「合わない」と感じてしまった 。ただ公式HPによると、本作を制作した東海テレビが「名張毒ぶどう酒事件」を映画で扱うのは4度目 らしく、そのすべてで仲代達矢がナレーションを務めている のだという。まあそういう事情があるなら仕方ないかと思うが、ナレーションの存在感がちょっと強すぎて、特にドキュメンタリー映画には向いていない 気がしてしまった。

最後に。違法な捜査やムチャクチャな取り調べによる冤罪は未だに生まれている が、それでも、昔と比べれば大分改善してきてはいる のだと思う。ただそうだとしても、「『過去の過ち』を無かったことにしていい」ということにはならない だろう。いや、「過ち」と確定したわけではないが、そうであるかを判断する場(=再審)をそもそも設けないのだから、「過ち」と認めているようなもの だと私は思う。

「名張毒ぶどう酒事件」に限る話ではないが、司法はあらゆる形で「過去の過ち」と向き合って精算し、その上で未来へと歩みを進めていくべき ではないだろうか。改めてそのように感じさせられた。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…

「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【生きる】映画『それでも私は』は、オウム真理教・麻原彰晃の三女・松本麗華の現在を追う衝撃作

映画『それでも私は Though I’m His Daughter』は、オウム真理教の教祖・麻原彰晃の三女である松本麗華に密着したドキュメンタリー映画だ。彼女は「父親が松本智津夫である」というだけの理由で排除され、そればかりか国家からも虐げられている。あまりにも酷すぎる現実だ。加害者家族が苦しむ社会は間違っていると私は思う

あわせて読みたい

【狂気】映画『ミッシング』(吉田恵輔監督)は「我が子の失踪」を起点に様々な「嫌な世界」を描く(主…

映画『ミッシング』は、「娘の失踪を機に壊れてしまった母親」を石原さとみが熱演する絶望的な物語である。事件を取材する地元局の記者の葛藤を通じて「『事実』とは何か」「『事実を報じる』ことの難しさ」が突きつけられ、さらに、マスコミを頼るしかない母親の苦悩と相まって状況が混沌とする。ホントに「嫌な世界」だなと思う

あわせて読みたい

【平和】巣鴨プリズン収監のBC級戦犯だった冬至堅太郎の貴重な記録から知られざる歴史を紐解く映画:『…

映画『巣鴨日記 あるBC級戦犯の生涯』は、一般的にはまったく詳しいことが知られていないという「BC級戦犯」に関するドキュメンタリー映画である。巣鴨プリズンに収監された冬至堅太郎がつけていた日記、そして横浜軍事法廷で行われた彼の裁判の記録。これらを基に知られざる戦後史が明らかにされていく

あわせて読みたい

【信念】映画『太陽の運命』は、2人の知事、大田昌秀・翁長雄志から沖縄の基地問題の歴史を追う(監督:…

映画『太陽(ティダ)の運命』は、米軍基地問題に翻弄され続けた沖縄の歴史を、大田昌秀・翁長雄志という2人の知事に焦点を当てることで浮き彫りにしていくドキュメンタリー映画である。「日本一難しい問題を背負わされている」という沖縄県知事の苦悩と、「2人の間にあった様々な因縁」がないまぜになった数奇な“運命”の物語

あわせて読みたい

【権力】コンクラーベをリアルに描く映画『教皇選挙』は、ミステリ的にも秀逸で面白い超社会派物語(監…

映画『教皇選挙』は、「カトリックの教皇を選ぶコンクラーベ」という、一般的な日本人にはまず馴染みのないテーマながら劇場が満員になるほどで、まずそのことに驚かされた。本質的には「権力争い」なのだが、そこに「神に仕える者」という宗教ならではの要素が組み込まれることによって特異で狂気的な状況が生み出されている

あわせて読みたい

【実話】映画『あんのこと』(入江悠)は、最低の母親に人生を壊された少女の更生と絶望を描く(主演:…

映画『あんのこと』では、クソみたいな母親の元でクソみたいな人生を歩まされた主人公・杏の絶望を河合優実が絶妙に演じている。色んな意味で実に胸糞悪い作品で、こんな社会の歪さがどうしてずっとずっと放置され続けるのか理解できないなと思う。また、河合優実だけではなく、佐藤二朗の演技にも圧倒させられてしまった

あわせて読みたい

【狂気】瀧内公美の一人語りのみで展開される映画『奇麗な、悪』の衝撃。凄まじいものを見た(監督:奥…

映画『奇麗な、悪』は、女優・瀧内公美が78分間一人語りするだけの作品で、彼女が放つ雰囲気・存在感に圧倒させられてしまった。誰もいない廃院で、目の前に医師がいるかのように話し続ける主人公の「狂気」が凄まじい。スクリーンの向こう側の出来事なのに、客席で何故か息苦しさを感じたほどの圧巻の演技に打ちのめされた

あわせて読みたい

【尊厳】映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、安楽死をテーマに興味深い問いを突きつける(監督:ペ…

全然期待せずに観た映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、思いがけず面白い作品だった。「安楽死」をテーマにした、ティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーアのほぼ2人芝居といったシンプルな作品だが、そこに通底する「死生観」や、「死生観」の違いによるすれ違いなどが実に見事に描かれていて、強く惹きつけられた

あわせて読みたい

【異様】映画『聖なるイチジクの種』は、イランで起こった実際の市民デモを背景にした驚愕の物語である

「家庭内で銃を紛失した」という設定しか知らずに観に行った映画『聖なるイチジクの種』は、「実際に起こった市民デモをベースに、イランという国家の狂気をあぶり出す作品」であり、思いがけず惹きつけられてしまった。「反政府的な作品」に関わった本作監督・役者・スタッフらが処罰されるなど、人生を賭けて生み出された映画でもある

あわせて読みたい

【絶望】映画『若き見知らぬ者たち』が描くのは”不正解”だが、「じゃあ”正解”って何?」ってなる(監督…

映画『若き見知らぬ者たち』は、「まともな生活が送れなくなった母親の介護」を筆頭に、かなり絶望的な状況に置かれている若者たちを描き出す作品だ。あまりにも不毛で、あまりにも救いがなく、あまりにも辛すぎるその日々は、ついに限界を迎える。そしてその絶望を、磯村勇斗がその凄まじい存在感によって体現していく

あわせて読みたい

【捏造】袴田事件はついに再審での無罪が決定!冤罪の元死刑囚・袴田巌の現在と姉・秀子の奮闘:映画『…

映画『拳と祈り』は、2024年に再審無罪が確定した「袴田事件」の元死刑囚・袴田巌と、そんな弟を献身的にサポートする姉・秀子の日常を中心に、事件や裁判の凄まじい遍歴を追うドキュメンタリーである。日本の司法史上恐らく初めてだろう「前代未聞の状況」にマスコミで唯一関わることになった監督が使命感を持って追い続けた姉弟の記録

あわせて読みたい

【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理

たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける

あわせて読みたい

【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…

「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている

あわせて読みたい

【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実

映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた

あわせて読みたい

【変態】映画『コンセント/同意』が描く50歳と14歳少女の”恋”は「キモっ!」では終われない

映画『コンセント/同意』は、50歳の著名小説家に恋をした14歳の少女が大人になってから出版した「告発本」をベースに作られた作品だ。もちろん実話を元にしており、その焦点はタイトルの通り「同意」にある。自ら望んで36歳年上の男性との恋に踏み出した少女は、いかにして「同意させられた」という状況に追い込まれたのか?

あわせて読みたい

【あらすじ】有村架純が保護司を演じた映画『前科者』が抉る、罪を犯した者を待つ「更生」という現実

映画『前科者』は、仮釈放中の元受刑者の更生を手助けするボランティアである「保護司」を中心に据えることで、「元犯罪者をどう受け入れるべきか」「保護司としての葛藤」などを絶妙に描き出す作品。個別の事件への処罰感情はともかく、「社会全体としていかに犯罪を減らしていくか」という観点を忘れるべきではないと私は思っている

あわせて読みたい

【幻惑】映画『落下の解剖学』は、「真実は誰かが”決める”しかない」という現実の不安定さを抉る

「ある死」を巡って混沌とする状況をリアルに描き出す映画『落下の解剖学』は、「客観的な真実にはたどり着けない」という困難さを炙り出す作品に感じられた。事故なのか殺人なのか自殺なのか、明確な証拠が存在しない状況下で、憶測を繋ぎ合わせるようにして進行する「裁判」の様子から、「『真実性』の捉えがたさ」がよく理解できる

あわせて読みたい

【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件

映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品

あわせて読みたい

【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…

映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う

あわせて読みたい

【赦し】映画『過去負う者』が描く「元犯罪者の更生」から、社会による排除が再犯を生む現実を知る

映画『過去負う者』は、冒頭で「フィクション」だと明示されるにも拘らず、観ながら何度も「ドキュメンタリーだっけ?」と感じさせられるという、実に特異な体験をさせられた作品である。実在する「元犯罪者の更生を支援する団体」を舞台にした物語で、当然それは、私たち一般市民にも無関係ではない話なのだ

あわせて読みたい

【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件

映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった

あわせて読みたい

【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…

映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である

あわせて読みたい

【問題】映画『国葬の日』が切り取る、安倍元首相の”独裁”が生んだ「政治への関心の無さ」(監督:大島新)

安倍元首相の国葬の1日を追ったドキュメンタリー映画『国葬の日』は、「国葬」をテーマにしながら、実は我々「国民」の方が深堀りされる作品だ。「安倍元首相の国葬」に対する、全国各地の様々な人たちの反応・価値観から、「『ソフトな独裁』を維持する”共犯者”なのではないか」という、我々自身の政治との向き合い方が問われているのである

あわせて読みたい

【驚愕】映画『リアリティ』の衝撃。FBIによる、機密情報をリークした女性の尋問音源を完全再現(リアリ…

映画『リアリティ』は、恐らく過去類を見ないだろう構成の作品だ。なんと、「FBI捜査官が録音していた実際の音声データのやり取りを一言一句完全に再現した映画」なのである。「第2のスノーデン」とも評される”普通の女性”は、一体何故、国家に反旗を翻す”反逆者”になったのだろうか?

あわせて読みたい

【衝撃】映画『JFK/新証言』(オリヴァー・ストーン)が描く、ケネディ暗殺の”知られざる陰謀”

映画『JFK/新証言』は、「非公開とされてきた『ケネディ暗殺に関する資料』が公開されたことで明らかになった様々な事実を基に、ケネディ暗殺事件の違和感を積み上げていく作品だ。「明確な証拠によって仮説を検証していく」というスタイルが明快であり、信頼度の高い調査と言えるのではないかと思う

あわせて読みたい

【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…

実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる

あわせて読みたい

【絶望】安倍首相へのヤジが”排除”された衝撃の事件から、日本の民主主義の危機を考える:映画『ヤジと…

映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』が映し出すのは、「政治家にヤジを飛ばしただけで国家権力に制止させられた個人」を巡る凄まじい現実だ。「表現の自由」を威圧的に抑えつけようとする国家の横暴は、まさに「民主主義」の危機を象徴していると言えるだろう。全国民が知るべき、とんでもない事件である

あわせて読みたい

【実話】映画『月』(石井裕也)は、障害者施設での虐待事件から「見て見ぬふりする社会」を抉る(出演…

実際に起こった障害者施設殺傷事件を基にした映画『月』(石井裕也)は、観客を作中世界に引きずり込み、「これはお前たちの物語だぞ」と刃を突きつける圧巻の作品だ。「意思疎通が不可能なら殺していい」という主張には誰もが反対するはずだが、しかしその態度は、ブーメランのように私たちに戻ってくることになる

あわせて読みたい

【信念】映画『ハマのドン』の主人公、横浜港の顔役・藤木幸夫は、91歳ながら「伝わる言葉」を操る

横浜港を取り仕切る藤木幸夫を追うドキュメンタリー映画『ハマのドン』は、盟友・菅義偉と対立してでもIR進出を防ごうとする91歳の決意が映し出される作品だ。高齢かつほとんど政治家のような立ち位置でありながら、「伝わる言葉」を発する非常に稀有な人物であり、とても興味深かった

あわせて読みたい

【悲劇】大川小学校はなぜ津波被害に遭ったのか?映画『生きる』が抉る現実と国家賠償請求の虚しさ

東日本大震災において、児童74人、教職員10人死亡という甚大な津波被害を生んだ大川小学校。その被害者遺族が真相究明のために奮闘する姿を追うドキュメンタリー映画『生きる』では、学校の酷い対応、出来れば避けたかった訴訟、下された画期的判決などが描かれ、様々な問題が提起される

あわせて読みたい

【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…

稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる

あわせて読みたい

【異常】韓国衝撃の実話を映画化。『空気殺人』が描く、加湿器の恐怖と解決に至るまでの超ウルトラC

2011年に韓国で実際に起こった「加湿器殺菌剤による殺人事件」をモデルにした映画『空気殺人』は、金儲け主義の醜悪さが詰まった作品だ。国がその安全を保証し、17年間も販売され続けた国民的ブランドは、「水俣病」にも匹敵する凄まじい健康被害をもたらした

あわせて読みたい

【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…

「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う

あわせて読みたい

【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す

香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す

あわせて読みたい

【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ

ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見

ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す

あわせて読みたい

【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…

『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか

あわせて読みたい

【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実

アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた

あわせて読みたい

【感想】殺人事件が決定打となった「GUCCI家の崩壊」の実話を描く映画『ハウス・オブ・グッチ』の衝撃

GUCCI創業家一族の1人が射殺された衝撃の実話を基にした映画『ハウス・オブ・グッチ』。既に創業家一族は誰一人関わっていないという世界的ブランドGUCCIに一体何が起こったのか? アダム・ドライバー、レディー・ガガの演技も見事なリドリー・スコット監督作

あわせて読みたい

【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』

2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない

あわせて読みたい

【病理】本田靖春が「吉展ちゃん事件」を追う。誘拐を捜査する警察のお粗末さと時代を反映する犯罪:『…

「戦後最大の誘拐事件」と言われ、警察の初歩的なミスなどにより事件解決に膨大な月日を要した「吉展ちゃん誘拐殺人事件」。その発端から捜査体制、顛末までをジャーナリスト・本田靖春が徹底した取材で描き出す『誘拐』は、「『犯罪』とは『社会の病理』である」と明確に示している

あわせて読みたい

【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…

例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す

あわせて読みたい

【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ

火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ

あわせて読みたい

【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?

タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う

あわせて読みたい

【矛盾】法律の”抜け穴”を衝く驚愕の小説。「ルールを通り抜けたものは善」という発想に潜む罠:『法廷…

完璧なルールは存在し得ない。だからこそ私たちは、矛盾を内包していると理解しながらルールを遵守する必要がある。「ルールを通り抜けたものは善」という”とりあえずの最善解”で社会を回している私たちに、『法廷遊戯』は「世界を支える土台の脆さ」を突きつける

あわせて読みたい

【驚愕】あるジャーナリストの衝撃の実話を描く映画『凶悪』。「死刑囚の告発」から「正義」を考える物語

獄中の死刑囚が警察に明かしていない事件を雑誌記者に告発し、「先生」と呼ばれる人物を追い詰めた実際の出来事を描くノンフィクションを原作にして、「ジャーナリズムとは?」「家族とは?」を問う映画『凶悪』は、原作とセットでとにかく凄まじい作品だ

あわせて読みたい

【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る

地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する

あわせて読みたい

【不正義】正しく行使されない権力こそ真の”悪”である。我々はその現実にどう立ち向かうべきだろうか:…

権力を持つ者のタガが外れてしまえば、市民は為す術がない。そんな状況に置かれた時、私たちにはどんな選択肢があるだろうか?白人警官が黒人を脅して殺害した、50年前の実際の事件をモチーフにした映画『デトロイト』から、「権力による不正義」の恐ろしさを知る

あわせて読みたい

【真実】ホロコーストが裁判で争われた衝撃の実話が映画化。”明らかな虚偽”にどう立ち向かうべきか:『…

「ホロコーストが起こったか否か」が、なんとイギリスの裁判で争われたことがある。その衝撃の実話を元にした『否定と肯定』では、「真実とは何か?」「情報をどう信じるべきか?」が問われる。「フェイクニュース」という言葉が当たり前に使われる世界に生きているからこそ知っておくべき事実

あわせて読みたい

【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…

「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える

あわせて読みたい

【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…

「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟

あわせて読みたい

【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…

歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る

あわせて読みたい

【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…

金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る

あわせて読みたい

【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた

「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。

あわせて読みたい

【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…

三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

事件・事故・犯罪・裁判【本・映画の感想】 | ルシルナ

私は、ノンフィクションやドキュメンタリーに多く触れますが、やはりテーマとして、トラブルなどが扱われることが多いです。単純にそれらに興味があるということもあります…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント