目次

はじめに

この記事で取り上げる映画

出演:ロバート・サイモン, Writer:アントワーヌ・ヴィトキーヌ, 監督:アントワーヌ・ヴィトキーヌ

ポチップ

ポチップ

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

- 実話とは思えないほどスリリングで衝撃的な展開満載の美術ドキュメンタリー

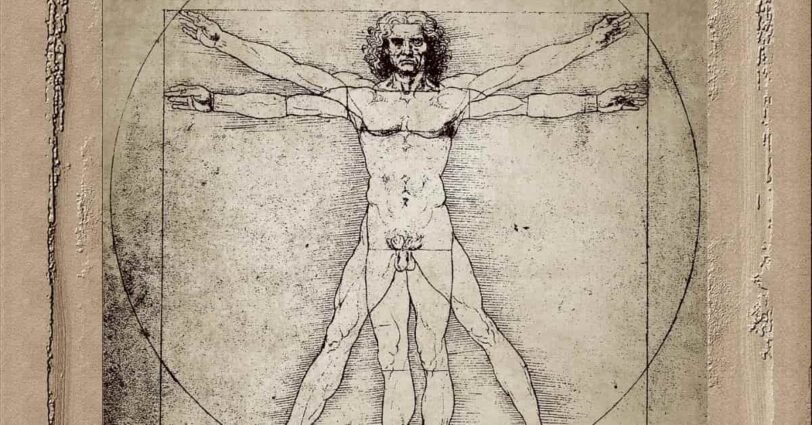

- 「救世主」はレオナルド・ダ・ヴィンチ本人が描いたのか、それとも弟子が描いたのか?

- 何かが少しでも違っていたら510億円という落札額にはならなかっただろう、驚愕の展開

私のような美術門外漢でも十分楽しめる、知らない世界を堪能できる衝撃のドキュメンタリー映画

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

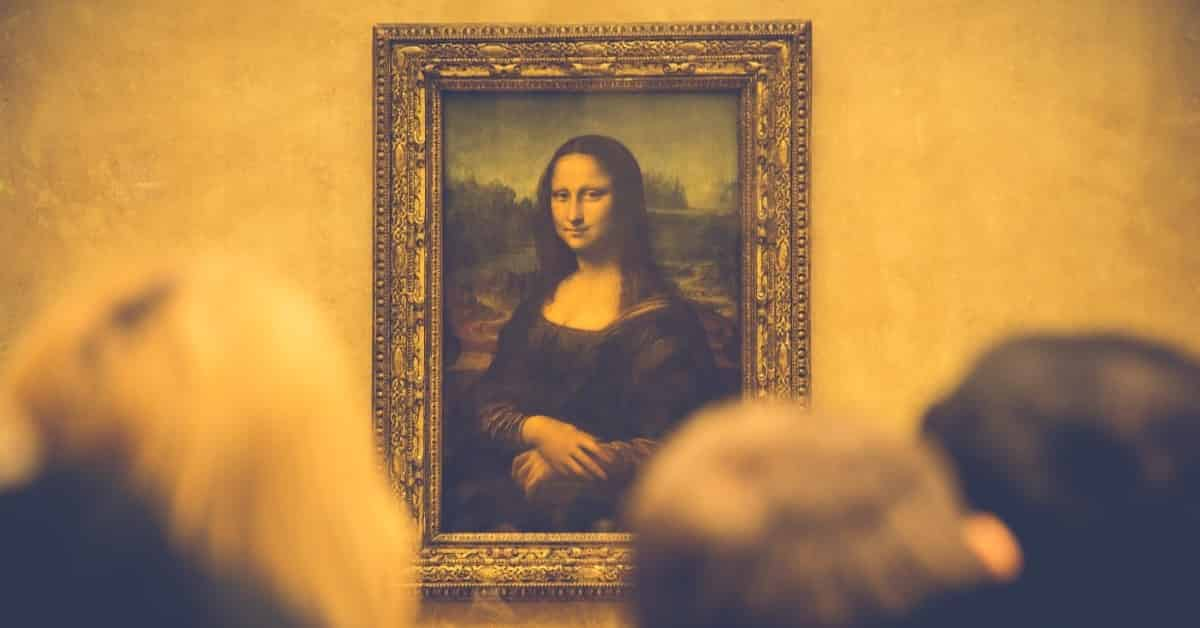

美術界史上最高額の510億円で落札された「男性版モナ・リザ」が巻き起こした熱狂とその真実を映し出す映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』

メチャクチャ面白い映画だった。「男性版モナ・リザ」とも呼ばれる、レオナルド・ダ・ヴィンチ作ではないかと話題になった「サルバドール・ムンディ(世界の救世主)」。この絵は、「美術界史上最高額の510億円で落札された」ということもあり、そのニュースが一般的にも大きく報じられたそうだが、私は全然知らなかった。まさか一枚の絵の背後に、ここまで壮大なストーリーが存在するとは。私は「美術に興味はあるが詳しくはない」のだが、映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』はそんな人間でも楽しめるドキュメンタリー映画である。まるでフィクションではないかとさえ思うほどの展開に驚かされ、「いかがわしい闇の王国」とも称される美術界の深部を垣間見ることが出来る作品だ。

あわせて読みたい

【教養】美術を「感じたまま鑑賞する」のは難しい。必要な予備知識をインストールするための1冊:『武器…

芸術を「感性の赴くまま見る」のは、日本特有だそうだ。欧米では美術は「勉強するもの」と認識されており、本書ではアートを理解しようとするスタンスがビジネスにも役立つと示唆される。美術館館長を務める著者の『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』から基礎の基礎を学ぶ

さて、内容に触れる前にまず、この映画の構成を称賛することにしよう。冒頭で映画のポイントとなる要素を一気に詰め込んだような映像が流れるのだが、これがとても良かった。冒頭にこの描写があるお陰で、美術に詳しくない者でも、その内容に一気に引き込まれるのではないかと思う。

映画でも本でも、「時系列順に語る」という構成のものは多くあるが、その場合、核心となる部分にたどり着く前に観客・読者の関心が途切れてしまう可能性がある。映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』では、映画の面白ポイントを凝縮した予告映像のような映像を冒頭に配したことで、「どうなっていくんだろう」という興味を抱かせることに成功していると私は感じた。

基本的にこの冒頭以降は時系列順に状況が説明されるのだが、冒頭で気になるワードやシーンについて触れられているので、興味が持続する。この構成は素晴らしかった。

あわせて読みたい

【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…

Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた

さてそんなわけでこの記事でも、重要なポイントが分かりやすいように要点をまとめてみたいと思う。

個人宅から、ある絵が発見された。その絵を約1200ドル(約13万円)で購入した美術商が、レオナルド・ダ・ヴィンチ作である可能性を示唆する。美術界において長らく「失われた絵」と呼ばれていた絵かもしれない、というのだ。その「真正性」について様々な議論が巻き起こるが、最終的にその絵は約4億5000万ドル(約510億円)という、美術界史上最高額で落札される。しかし本当にこの絵は、レオナルド・ダ・ヴィンチの手によるものなのだろうか?

いかがだろう。この設定だけでも十分興味が惹かれないだろうか?

あわせて読みたい

【感想】殺人事件が決定打となった「GUCCI家の崩壊」の実話を描く映画『ハウス・オブ・グッチ』の衝撃

GUCCI創業家一族の1人が射殺された衝撃の実話を基にした映画『ハウス・オブ・グッチ』。既に創業家一族は誰一人関わっていないという世界的ブランドGUCCIに一体何が起こったのか? アダム・ドライバー、レディー・ガガの演技も見事なリドリー・スコット監督作

映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』を理解するために重要な2つの要素

私のように美術に詳しくない方向けに、この映画を観る上で重要となる2つの要素についてまず触れておこうと思う。それが以下の2点だ。ちなみにこの映画では、問題となる絵画は概ね「救世主」と呼ばれることが多いので、この記事でもそれに倣うことにする。

- 「救世主」はなぜ「失われた絵」と呼ばれ、「存在するはず」と考えられてきたのか?

- 「レオナルド・ダ・ヴィンチの作品である」という「真正性」の問題とは何か?

あわせて読みたい

【狂気】稀少本を収集・売買する「愛すべき変人コレクター」の世界と、インターネットによる激変:映画…

広大な本の世界を狩人のように渉猟し、お気に入りの本を異常なまでに偏愛する者たちを描き出す映画『ブックセラーズ』。実在の稀少本コレクターたちが、本への愛を語り、新たな価値を見出し、次世代を教育し、インターネットの脅威にどう立ち向かっているのかを知る

前者から話を進めていこう。

後に510億円で落札されることになるこの「救世主」という絵画は、個人宅で発見される以前からその存在が噂されていた。つまり、「この世のどこかに存在しているはずだが、見つかっていない絵」というわけであり、そのため「失われた絵」と呼ばれていたのである。

しかし一体なぜ、見つかってもいない絵が存在すると考えられていたのか。その理由は、「ホラーの銅版画」と呼ばれている作品に関係がある。

1600年代にホラーという銅版画家がいた。彼はある銅版画を制作し、それを図録に載せる。そしてその説明に、「レオナルド・ダ・ヴィンチ、これを描く」と記載した。これが後に、「レオナルド・ダ・ヴィンチの作品を写した銅版画」だと解釈されるようになっていく。つまり、「ホラーの銅版画の元となった絵が存在し、それはレオナルド・ダ・ヴィンチ作である」と考えられるようになったというわけだ。

「救世主」はこのように、その存在が明らかになる以前から美術界では話題の作品だったのである。そして、その「ホラーの銅版画」に似た絵が、地方の小さなオークション会社のHPで出品されていたのをとある美術商が見つけたことから、物語が動き出していったというわけだ。

あわせて読みたい

【天才】写真家・森山大道に密着する映画。菅田将暉の声でカッコよく始まる「撮り続ける男」の生き様:…

映画『あゝ荒野』のスチール撮影の際に憧れの森山大道に初めて会ったという菅田将暉の声で始まる映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』は、ちゃちなデジカメ1つでひたすら撮り続ける異端児の姿と、50年前の処女作復活物語が見事に交錯する

それでは後者の「真正性」の問題の説明に移ろう。この点については、映画の冒頭では要点があまり説明されず、「『救世主』の『真正性』は一体何が問題になっているのか?」がなかなか理解できなかった。観る前にこの点を理解しておくと、すんなり映画を理解できるのではないかと思う。

ポイントは実にシンプルだ。つまり、「レオナルド・ダ・ヴィンチ本人が描いた」のか、あるいは「レオナルド・ダ・ヴィンチの工房で作られたのか」の違いである。

レオナルド・ダ・ヴィンチは自身の工房を有しており、そこで弟子たちに様々なものを制作させていた。そしてそれらの作品が「レオナルド・ダ・ヴィンチの工房作」として世に出ていたのだと思う。イメージとしては、マンガ家の分業を想像すればいいだろう。人気漫画であればあるほど、マンガ家はアシスタントを抱え、背景などを描いてもらっているはずだ。しかしそれらはすべて、そのマンガ家の作品として発表される。「レオナルド・ダ・ヴィンチの工房作」というのは、そのようなイメージで捉えればいいだろう。

あわせて読みたい

【感想】映画『先生、私の隣に座っていただけませんか?』は、「リアル」と「漫画」の境界の消失が絶妙

映画『先生、私の隣に座っていただけませんか?』は、「マンガ家夫婦の不倫」という設定を非常に上手く活かしながら、「何がホントで何かウソなのかはっきりしないドキドキ感」を味わわせてくれる作品だ。黒木華・柄本佑の演技も絶妙で、良い映画を観たなぁと感じました

マンガ家の場合、キャラクターやストーリーなど中核となる部分をマンガ家自身が考えているだろうから、背景などをアシスタントに描いてもらったとしても、マンガ家自身の作品であると受け取られる。しかし、「レオナルド・ダ・ヴィンチの工房作」の場合、レオナルド・ダ・ヴィンチによる指導やアドバイスなどあるとしても、すべてを弟子が描いているというケースもあるわけだ。つまり、「レオナルド・ダ・ヴィンチ作」と「レオナルド・ダ・ヴィンチの工房作」では、その価値が大きく異なるということになる。

映画の中では、「『救世主』がレオナルド・ダ・ヴィンチの工房で生み出されたこと」は間違いないという見解で一致していたと思う。しかし「レオナルド・ダ・ヴィンチ作か否か」については議論の余地がある、という説明だった。つまり「救世主」における「真正性」の問題は、「弟子ではなく、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたかかどうか」だと考えればいいということになる。

あわせて読みたい

【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…

徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る

映画だけ観ていると、この点を理解できるようになるまでかなり時間を要するので、この知識は持っておくと分かりやすいだろう。

「救世主」がナショナル・ギャラリーで展示されるまでの経緯

それでは、映画で描かれる順に、「救世主」が辿った軌跡をざっと概観していこう。

きっかけを作ったのは、ロバート・サイモンという美術商だ。彼の基本的な仕事は、「誤解・誤認された絵画を探すこと」だという。そんな彼が2005年4月9日に発見したのが、後に「救世主」と呼ばれることになる絵だ。ルイジアナの小さなオークション会社のカタログに載っており、説明には「複製か、あるいは後世に描かれたものだ」と記されていた。

あわせて読みたい

【価値】レコードなどの「フィジカルメディア」が復権する今、映画『アザー・ミュージック』は必見だ

2016年に閉店した伝説のレコード店に密着するドキュメンタリー映画『アザー・ミュージック』は、「フィジカルメディアの衰退」を象徴的に映し出す。ただ私は、「デジタル的なもの」に駆逐されていく世の中において、「『制約』にこそ価値がある」と考えているのだが、若者の意識も実は「制約」に向き始めているのではないかとも思っている

「ホラーの銅版画」のことを当然知っていたロバートは、これこそ「失われた絵」ではないかと考える。そこで約1200ドルで落札し、2年の歳月を掛けて修復を行った。そしてその過程で驚くべき事実を発見する。

親指が2本あるのだ。

検討に値する可能性はいくつかあるものの、最終的に彼は次のような判断を下した。親指が2本ある理由は、一方が下描きだからだ、と。そして、下描きが残っているなら、これはレオナルド・ダ・ヴィンチ本人が描いたに違いないと彼は考えた。

さて、先程の「真正性」の問題を理解した上でロバートのこの判断を捉えると、少し先走りすぎているように感じられるだろう。というのも、「下描きはレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたかもしれないが、絵全体は弟子の手によるもの」という可能性だって否定できないからだ。というかそもそも、「下描きがあるからダ・ヴィンチ作だ」という判断もイマイチよく分からない。弟子だって下描きぐらいするだろう。

あわせて読みたい

【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…

「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる

しかし、先述した通りこの映画では、ポイントとなる「真正性」の説明が後半になってからなされるので、私はこの時点ではロバートの判断に疑問を抱けなかった。「下描きがあるならレオナルド・ダ・ヴィンチ本人が描いた」というロバートの判断に、「なるほど、そういうものなのだろう」と私も考えた次第である。

さて、ロバートなりに確信が持てたのだから、次は専門家に鑑定を託したいと考えるだろう。ロバートは2008年に、ロンドンのナショナル・ギャラリーに連絡を取った。実はタイミングが絶妙で、この時ナショナル・ギャラリーは、2012年開催予定の「ダ・ヴィンチ展」の準備の真っ最中だったのだ。そして、その企画を主導した学芸員の提案で、3カ国から計5人の専門家を集め、「失われた絵」の鑑定をしてもらうことになった。

しかし、5人の専門家による鑑定でも、はっきりとした結論には至らない。5人の内、1人は「レオナルド・ダ・ヴィンチ作だと確信」、1人は「レオナルド・ダ・ヴィンチ作ではない」、残り3人は判断保留、という立場を取った。この結果だけを見れば、「真正性」の問題に決着がついていないことは明白だろう。

あわせて読みたい

【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…

ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ

しかし事態は大きく動く。なんと、「真正性」のはっきりしない「救世主」を、「ダ・ヴィンチ展」で展示するというのだ。この背景には2つの要素が絡んでいる。

1つは、「レオナルド・ダ・ヴィンチ作だと確信」と主張した専門家ケンプが、高名な人物であることだ。映画にも登場している彼は、5人の専門家で鑑定した経験に触れ、「間違いなくレオナルド・ダ・ヴィンチ作だと確信した」と断言していた。しかし、私が美術に詳しくないからかもしれないが、その根拠は非常に感覚的で曖昧なものであるように感じられる。

もう1つは、「ダ・ヴィンチ展」を企画した学芸員の「野心」だ。出世欲が強い人物のようで、「真正性」よりも「話題性」を優先したのだと思う。またこの学芸員は、「展示し、来館者に見てもらうことで、本物かどうか確かめてもらいましょう」みたいな発言を堂々としていた。普通に考えれば「真正性」が一般客の判断で決まるはずもないのだが、あたかもそれが望ましいことであるかのように口にする彼は、私にはとても胡散臭い人物に見えてしまった。

経緯はともかく、名高いナショナル・ギャラリーで展示されたという事実は、間接的に「救世主」の「真正性」を高める結果になったはずだ。そう考えると、ロバートが鑑定を依頼した時期を含め、すべてが絶妙のタイミングだったと感じる。本当に、何かのタイミングが少しでもズレていたら、最終的に510億円での落札には至らなかっただろう。そういう意味でも、凄まじい実話だと感じた。

あわせて読みたい

【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…

「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる

「救世主」に510億円の値がつくまでの経緯

さて、「ダ・ヴィンチ展」での展示が終わり、「救世主」はロバートの元へと戻ってきた。その後彼は、この絵を売ろうと試み、有名な美術商に協力を仰いで美術館や大富豪にアプローチする。1億8000万ドルの売値を付け、バチカンを含め様々な売り先を当たってみるが、残念ながら一向に買い手がつかない。

しかしそんなある日、「救世主」を買いたいという人物が現れた。ロシア人のイヴである。彼は、ある大富豪の代理人だった。美術の世界では、売り主と買い主の匿名性が重視されるそうだ。今回も、「救世主」を欲しいと望む大富豪が表に出ることなく、以後イヴが中心となり「救世主」売買の話が進んでいく。

イヴは「右腕と呼ばれた男」と呼称されるのだが、この男の物語もめっぽう面白い。「救世主」そのものの話とはズレるのでこの記事では深入りしないが、ちょっと思いがけないような展開をもたらすのだ。まさに「いかがわしい闇の王国」を体現するかのような存在と言える。

あわせて読みたい

【衝撃】『ゆきゆきて、神軍』はとんでもないドキュメンタリー映画だ。虚実が果てしなく入り混じる傑作

奥崎謙三という元兵士のアナーキストに密着する『ゆきゆきて、神軍』。ドキュメンタリー映画の名作として名前だけは知っていたが、まさかこんなとんでもない映画だったとはと驚かされた。トークショーで監督が「自分の意向を無視した編集だった」と語っていたのも印象的

さて、本来であれば、イヴを通じて大富豪が「救世主」を購入したことで、この絵に関する物語にピリオドが撃たれてもおかしくはなかった。しかしイヴのせいで(あるいは「救世主」の視点に立てば「イブのお陰で」と言うべきだろうか)、そうはならない。「救世主」は再び美術市場に姿を現すこととなったのだ。

この後中心となる人物は、「マーケティングの天才」と紹介されるロイクである。オークション会社に勤める彼は、この「救世主」を売るためにありとあらゆる仕掛けを施した。そしてその仕掛けが功を奏し、美術史上最高額での落札を実現することになったのである。

彼が行った仕掛けの1つは、非常にシンプルだ。「救世主」を「古典絵画」ではなく「現代アート」のオークションに出品したのである。古典絵画部門に出すと、「真正性」などの知識を持つ顧客と関わらなければならずややこしい。しかし現代アートの顧客はそのような知識をあまり持っていない。作家名で売り買いされることが多いからだ。もし「救世主」が古典絵画として出品されていたら、間違いなく510億円などという値がつくことはなかっただろう。ロイクの試みは大成功に終わったと言っていい。

さて、最高額で落札された後もまだ物語は続く。イギリスのナショナル・ギャラリーに続いて、今度はフランスのルーヴル美術館で「ダ・ヴィンチ展」が開催されることが決まった。当然、「救世主」にも注目が集まる。しかし実に様々な思惑が絡み合い、「いち美術品をどう扱うか」に留まらない大騒動になっていくのである。

あわせて読みたい

【驚異】甲子園「2.9連覇」を成し遂げた駒大苫小牧野球部監督・香田誉士史の破天荒で規格外の人生:『勝…

「田中将大と斎藤佑樹の死闘」「37年ぶりの決勝戦再試合」「驚異の2.9連覇」など話題に事欠かなかった駒大苫小牧野球部。その伝説のチームを率いた名将・香田誉士史の評伝『勝ちすぎた監督』は、体罰が問題になった男の毀誉褒貶を余すところなく描き出す。しかしとんでもない男だ

映画はそこで終わるが、「救世主」は今も510億円支払った者の元にあるはずだ。これから「救世主」がどんな物語を生きるのか、気になるところである。

「真正性」の問題の難しさと、「表現の問題」というグレーゾーン

映画の焦点はやはり、「真正性」の問題に帰着する。専門家でも判断が分かれる、非常に難しい領域なのだと感じさせられた。

この映画の主役である「救世主」の場合、「真贋」が問題になることはない。「真贋」とは、本物なのか偽物なのかという問題だ。少なくとも「救世主」は「レオナルド・ダ・ヴィンチの工房で生まれたこと」は間違いないとされているので、そういう意味で「本物」であることは確定している。残る問題は、「レオナルド・ダ・ヴィンチ本人が描いた」のか「弟子が描いたのか」であり、この点の判断は非常に難しいというわけだ。

あわせて読みたい

【青春】二宮和也で映画化もされた『赤めだか』。天才・立川談志を弟子・談春が描く衝撃爆笑自伝エッセイ

「落語協会」を飛び出し、新たに「落語立川流」を創設した立川談志と、そんな立川談志に弟子入りした立川談春。「師匠」と「弟子」という関係で過ごした”ぶっ飛んだ日々”を描く立川談春のエッセイ『赤めだか』は、立川談志の異端さに振り回された立川談春の成長譚が面白い

ある人物が映画の中で、

これは儲かる作り話だ。肩書きを利用して大金を生み出した。

という言い方をしていた。まさにこれが「表現の問題」なのである。

私はこの映画を観るまで、「レオナルド・ダ・ヴィンチ作」なのか「レオナルド・ダ・ヴィンチの弟子作」なのかという問題が存在することを認識していなかった。美術に詳しくない人は、そのような認識であることが多いのではないだろうか。つまり先の引用は、「工房作である」という可能性を示唆せずに、あたかも「レオナルド・ダ・ヴィンチ本人が描いた」と受け取られるような”表現”で「救世主」を説明することで、510億円という価値を作り上げたと言っているのである。

あわせて読みたい

【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…

NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る

知識を持つ者なら、「レオナルド・ダ・ヴィンチ作」と書かれていても、「本当に本人が描いたのか、あるいは工房作なのか」という疑問を思い浮かべられるのだろう。しかし、そのような知識を持っていなければ、疑問さえ抱けない。そして、そのような曖昧さを上手く利用して「救世主」に価値があると見せかけたというわけだ。恐らく業界的には、「騙される方が悪い」という感覚なのだろう。やはり足を踏み入れるには恐ろしい世界であるように感じられた。

ちなみに映画では、「ルーヴル美術館は『救世主』に関する科学的な調査を詳細に行った」と説明しているのだが、ルーヴル美術館は公式にはその事実を認めていないそうだ。映画を観れば理解できるが、ここには、フランスが直面した非常に難しい問題が横たわっている。ルーヴル美術館としても、「調査をしていない」言わざるを得ない状況だったのだろう。

このように、個人宅から見つかった一枚の絵が、国家の関係を揺るがすような大きな問題にまで発展してしまう物語なのである。その壮大さと、フィクションとしか思えないような怒涛の展開に驚かされる映画だった。

あわせて読みたい

【実話】英国王室衝撃!映画『ロスト・キング』が描く、一般人がリチャード3世の遺骨を発見した話(主演…

500年前に亡くなった王・リチャード3世の遺骨を、一介の会社員女性が発見した。映画『ロスト・キング』は、そんな実話を基にした凄まじい物語である。「リチャード3世の悪評を覆したい!」という動機だけで遺骨探しに邁進する「最強の推し活」は、最終的に英国王室までをも動かした!

出演:ロバート・サイモン, Writer:アントワーヌ・ヴィトキーヌ, 監督:アントワーヌ・ヴィトキーヌ

ポチップ

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー

映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー

個人的には、「自分が好きだと感じる芸術作品ならそれでいい」と思うのだが、アートを「投機」的なものとして捉える場合はそうも言っていられない。ロマンと実益が微妙なバランスで成り立っているからこその複雑な世界が、「救世主」にまつわる信じがたい実話を通じて明らかにされる作品であり、門外漢でも興味深く観ることができた。

現実に存在する「魑魅魍魎の世界」に是非触れてみてほしい。

あわせて読みたい

【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…

仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【アート】映画『ヒプノシス』は、レコードジャケットの天才創作集団の繁栄と衰退を掘り起こす

映画『ヒプノシス』は、レコードのジャケットデザインで一世を風靡した天才集団「ヒプノシス」の栄枯盛衰を描き出すドキュメンタリー映画である。ストームとポーの2人が中心となって作り上げた凄まじいクリエイティブはそのまま、レコードジャケットの歴史と言っていいほどだ。ぶっ飛んだ才能とその生き方を知れる映画である

あわせて読みたい

金沢&富山のアート旅!「21世紀美術館」だけじゃない激アツなおすすめ美術館巡りをご提案

金沢・富山を巡るアート旅に出かけてきました!メインの目的は「21世紀美術館」でしたが、それ以上に「ASTER Curator Museum」「LIP BAR」「KAMU kanazawa」などがとにかく素晴らしかったです。アートや美術のことはド素人ですが、超個人的主観で「金沢・富山で触れられるアートの良さ」について書いた旅行記となります

あわせて読みたい

【映画】ディオールのデザイナーだった天才ジョン・ガリアーノが差別発言で破滅した人生を語る:映画『…

何者なのかまったく知らない状態で観たドキュメンタリー映画『ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナー』は、差別発言によって失墜しすべてを失った天才デザイナーの凄まじい来歴が描かれる作品だ。実に複雑で興味深い存在だったし、その波乱の人生は、私のようなファッションに疎い人間でも面白く感じられると思う

あわせて読みたい

【才能】映画『トノバン』が描く、「日本の音楽史を変えた先駆者・加藤和彦」のセンス良すぎる人生(「♪…

「♪おらは死んじまっただ~」が印象的な『帰って来たヨッパライ』で知られる加藤和彦の才能と魅力を余す所なく映し出すドキュメンタリー映画『トノバン』を観て、まったく知らなかった人物の凄まじい存在感に圧倒されてしまった。50年以上も前の人だが、音楽性や佇まいなどを含め、現代でも通用するだろうと思わせる雰囲気が凄まじい

あわせて読みたい

【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件

映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品

あわせて読みたい

【価値】レコードなどの「フィジカルメディア」が復権する今、映画『アザー・ミュージック』は必見だ

2016年に閉店した伝説のレコード店に密着するドキュメンタリー映画『アザー・ミュージック』は、「フィジカルメディアの衰退」を象徴的に映し出す。ただ私は、「デジタル的なもの」に駆逐されていく世の中において、「『制約』にこそ価値がある」と考えているのだが、若者の意識も実は「制約」に向き始めているのではないかとも思っている

あわせて読みたい

【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…

日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる

あわせて読みたい

【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…

映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった

あわせて読みたい

【食&芸術】死んでも車を運転したくない人間の香川うどん巡り& 豊島アート巡りの旅ルート(山越うどん…

仕事終わりの木曜日夜から日曜日に掛けて、「香川のうどん巡り」と「豊島のアート巡り」をしてきました。うどんだけでも7580円分食べたので、かなりの軒数を回ったことになります。しかも「死んでも車を運転したくない」ため、可能な限り公共交通機関のみで移動しました。私と同じように「車を運転したくない人」には、かなり参考になる記事と言えるのではないかと思います

あわせて読みたい

【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー

北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『千年女優』(今敏)はシンプルな物語を驚愕の演出で味付けした天才的アニメ作品

今敏監督の映画『千年女優』は、ちょっとびっくりするほど凄まじく面白い作品だった。観ればスッと理解できるのに言葉で説明すると難解になってしまう「テクニカルな構成」に感心させられつつ、そんな構成に下支えされた「物語の感性的な部分」がストレートに胸を打つ、シンプルながら力強い作品だ

あわせて読みたい

【実話】英国王室衝撃!映画『ロスト・キング』が描く、一般人がリチャード3世の遺骨を発見した話(主演…

500年前に亡くなった王・リチャード3世の遺骨を、一介の会社員女性が発見した。映画『ロスト・キング』は、そんな実話を基にした凄まじい物語である。「リチャード3世の悪評を覆したい!」という動機だけで遺骨探しに邁進する「最強の推し活」は、最終的に英国王室までをも動かした!

あわせて読みたい

【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘

映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく

あわせて読みたい

【伝説】映画『ミスター・ムーンライト』が描くビートルズ武道館公演までの軌跡と日本音楽への影響

ザ・ビートルズの武道館公演が行われるまでの軌跡を描き出したドキュメンタリー映画『ミスター・ムーンライト』は、その登場の衝撃について語る多数の著名人が登場する豪華な作品だ。ザ・ビートルズがまったく知られていなかった頃から、伝説の武道館公演に至るまでの驚くべきエピソードが詰まった1作

あわせて読みたい

【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…

稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる

あわせて読みたい

【歴史】NIKEのエアジョーダン誕生秘話!映画『AIR/エア』が描くソニー・ヴァッカロの凄さ

ナイキがマイケル・ジョーダンと契約した時、ナイキは「バッシュ業界3位」であり、マイケル・ジョーダンも「ドラフト3位選手」だった。今からは信じられないだろう。映画『AIR/エア』は、「劣勢だったナイキが、いかにエアジョーダンを生み出したか」を描く、実話を基にした凄まじい物語だ

あわせて読みたい

【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ

天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった

あわせて読みたい

【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…

宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う

あわせて読みたい

【驚異】甲子園「2.9連覇」を成し遂げた駒大苫小牧野球部監督・香田誉士史の破天荒で規格外の人生:『勝…

「田中将大と斎藤佑樹の死闘」「37年ぶりの決勝戦再試合」「驚異の2.9連覇」など話題に事欠かなかった駒大苫小牧野球部。その伝説のチームを率いた名将・香田誉士史の評伝『勝ちすぎた監督』は、体罰が問題になった男の毀誉褒貶を余すところなく描き出す。しかしとんでもない男だ

あわせて読みたい

【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画

映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい

あわせて読みたい

【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…

「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る

あわせて読みたい

【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ

江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品

あわせて読みたい

【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語

観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」

あわせて読みたい

【あらすじ】映画化の小説『僕は、線を描く』。才能・センスではない「芸術の本質」に砥上裕將が迫る

「水墨画」という、多くの人にとって馴染みが無いだろう芸術を題材に据えた小説『線は、僕を描く』は、青春の葛藤と創作の苦悩を描き出す作品だ。「未経験のど素人である主人公が、巨匠の孫娘と勝負する」という、普通ならあり得ない展開をリアルに感じさせる設定が見事

あわせて読みたい

【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー

映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー

あわせて読みたい

【感想】殺人事件が決定打となった「GUCCI家の崩壊」の実話を描く映画『ハウス・オブ・グッチ』の衝撃

GUCCI創業家一族の1人が射殺された衝撃の実話を基にした映画『ハウス・オブ・グッチ』。既に創業家一族は誰一人関わっていないという世界的ブランドGUCCIに一体何が起こったのか? アダム・ドライバー、レディー・ガガの演技も見事なリドリー・スコット監督作

あわせて読みたい

【芸術】実話を下敷きに描く映画『皮膚を売った男』は、「アートによる鮮やかな社会問題風刺」が見事

「シリア難民の背中にタトゥーを彫り芸術作品として展示する」と聞くと非常に不謹慎に感じられるだろうが、彫ったのが国家間の移動を自由にする「シェンゲンビザ」だという点が絶妙な皮肉。実話をベースにした映画『皮膚を売った男』の、アートによる社会問題提起の見事な鮮やかさ

あわせて読みたい

【狂気】日本一将棋に金を使った将棋ファン・団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描く…

SM小説の大家として一時代を築きつつ、将棋に金を注ぎ込みすぎて2億円の借金を抱えた団鬼六の生涯を、『将棋世界』の元編集長・大崎善生が描くノンフィクション『赦す人』。虚実が判然としない、嘘だろうと感じてしまうトンデモエピソード満載の異端児が辿った凄まじい生涯

あわせて読みたい

【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…

「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる

あわせて読みたい

【日常】難民問題の現状をスマホで撮る映画。タリバンから死刑宣告を受けた監督が家族と逃避行:『ミッ…

アフガニスタンを追われた家族4人が、ヨーロッパまで5600kmの逃避行を3台のスマホで撮影した映画『ミッドナイト・トラベラー』は、「『難民の厳しい現実』を切り取った作品」ではない。「家族アルバム」のような「笑顔溢れる日々」が難民にもあるのだと想像させてくれる

あわせて読みたい

【喪失】家族とうまくいかない人、そして、家族に幻想を抱いてしまう人。家族ってなんてめんどくさいの…

「福島中央テレビ開局50周年記念作品」である映画『浜の朝日の嘘つきどもと』は、福島県に実在した映画館「朝日座」を舞台に、住民が抱く「希望(幻想)」が描かれる。震災・コロナによってありとあらゆるものが失われていく世の中で、私たちはどう生きるべきか

あわせて読みたい

【革命】電子音楽誕生の陰に女性あり。楽器ではなく機械での作曲に挑んだ者たちを描く映画:『ショック…

現代では当たり前の「電子音楽」。その黎明期には、既存の音楽界から排除されていた女性が多く活躍した。1978年、パリに住む1人の女性が「電子音楽」の革命の扉をまさに開こうとしている、その1日を追う映画『ショック・ド・フューチャー』が描き出す「創作の熱狂」

あわせて読みたい

【感想】才能の開花には”極限の環境”が必要か?映画『セッション』が描く世界を私は否定したい

「追い込む指導者」が作り出す”極限の環境”だからこそ、才能が開花する可能性もあるとは思う。しかし、そのような環境はどうしても必要だろうか?最高峰の音楽院での壮絶な”指導”を描く映画『セッション』から、私たちの生活を豊かにしてくれるものの背後にある「死者」を想像する

あわせて読みたい

【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…

「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る

あわせて読みたい

【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…

「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる

あわせて読みたい

【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…

Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた

あわせて読みたい

【解釈】詩人が語る詩の読み方。意味や読み方や良さが分からなくて全然気にしなくていい:『今を生きる…

私は学生時代ずっと国語の授業が嫌いでしたが、それは「作品の解釈には正解がある」という決めつけが受け入れ難かったからです。しかし、詩人・渡邊十絲子の『今を生きるための現代詩』を読んで、詩に限らずどんな作品も、「解釈など不要」「理解できなければ分からないままでいい」と思えるようになりました

あわせて読みたい

【おすすめ】濱口竜介監督の映画『親密さ』は、「映像」よりも「言葉」が前面に来る衝撃の4時間だった

専門学校の卒業制作として濱口竜介が撮った映画『親密さ』は、2時間10分の劇中劇を組み込んだ意欲作。「映像」でありながら「言葉の力」が前面に押し出される作品で、映画や劇中劇の随所で放たれる「言葉」に圧倒される。4時間と非常に長いが、観て良かった

あわせて読みたい

【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う

「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた

あわせて読みたい

【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?

一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える

あわせて読みたい

【あらすじ】天才とは「分かりやすい才能」ではない。前進するのに躊躇する暗闇で直進できる勇気のこと…

ピアノのコンクールを舞台に描く『蜜蜂と遠雷』は、「天才とは何か?」と問いかける。既存の「枠組み」をいとも簡単に越えていく者こそが「天才」だと私は思うが、「枠組み」を安易に設定することの是非についても刃を突きつける作品だ。小説と映画の感想を一緒に書く

あわせて読みたい

【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…

「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟

あわせて読みたい

【驚愕】ロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」はどう解釈すべきか?沢木耕太郎が真相に迫る:『キャパ…

戦争写真として最も有名なロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」には、「本当に銃撃された瞬間を撮影したものか?」という真贋問題が長く議論されてきた。『キャパの十字架』は、そんな有名な謎に沢木耕太郎が挑み、予想だにしなかった結論を導き出すノンフィクション。「思いがけない解釈」に驚かされるだろう

あわせて読みたい

【天才】写真家・森山大道に密着する映画。菅田将暉の声でカッコよく始まる「撮り続ける男」の生き様:…

映画『あゝ荒野』のスチール撮影の際に憧れの森山大道に初めて会ったという菅田将暉の声で始まる映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』は、ちゃちなデジカメ1つでひたすら撮り続ける異端児の姿と、50年前の処女作復活物語が見事に交錯する

あわせて読みたい

【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…

「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える

あわせて読みたい

【感想】「献身」こそがしんどくてつらい。映画『劇場』(又吉直樹原作)が抉る「信頼されること」の甘…

自信が持てない時、たった1人でも自分を肯定してくれる人がいてくれるだけで前に進めることがある。しかしその一方で、揺るぎない信頼に追い詰められてしまうこともある。映画『劇場』から、信じてくれる人に辛く当たってしまう歪んだ心の動きを知る

あわせて読みたい

【諦め】「人間が創作すること」に意味はあるか?AI社会で問われる、「創作の悩み」以前の問題:『電気…

AIが個人の好みに合わせて作曲してくれる世界に、「作曲家」の存在価値はあるだろうか?我々がもうすぐ経験するだろう近未来を描く『電気じかけのクジラは歌う』をベースに、「創作の世界に足を踏み入れるべきか」という問いに直面せざるを得ない現実を考える

あわせて読みたい

【感想】努力では才能に勝てないのか?どうしても辿り着きたい地点まで迷いながらも突き進むために:『…

どうしても辿り着きたい場所があっても、そのあまりの遠さに目が眩んでしまうこともあるでしょう。そんな人に向けて、「才能がない」という言葉に逃げずに前進する勇気と、「仕事をする上で大事なスタンス」について『羊と鋼の森』をベースに書いていきます

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

文化・芸術・将棋・スポーツ【本・映画の感想】 | ルシルナ

知識や教養は、社会や学問について知ることだけではありません。文化的なものもリベラルアーツです。私自身は、創作的なことをしたり、勝負事に関わることはありませんが、…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント