目次

はじめに

この記事で取り上げる映画

監督:空 音央, Writer:空 音央, 出演:栗原颯人, 出演:日高由起刀, 出演:林裕太, 出演:祷キララ, 出演:ARAZI, 出演:中島歩, 出演:矢作マサル, 出演:PUSHIM, 出演:渡辺真起子, 出演:佐野史郎

¥2,000 (2025/06/06 19:38時点 | Amazon調べ)

ポチップ

VIDEO

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

「南海トラフ巨大地震が”まだ”起こっていない近未来」を舞台にして、現代日本の延長線上にありそうな様々な社会変化を設定した物語 社会問題に関心を抱き始めたコウと、変わらず音楽漬けで何も考えていないように見えるユウタの関係性の変化が興味深い 「『仲直り出来ること』を前提としない関係性」が、私にはとても現代的に思えた ユウタを演じた栗原颯人が絶妙な雰囲気を醸し出していて、目を惹く存在だったことも印象的である

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

映画『HAPPYEND』では、「学校内での監視」と「地震への恐怖」を飛び越えようとする若者たちによる青春の躍動を描き出す

劇場で流れた予告映像で本作『HAPPYEND』の存在を知り、その時点で何となく「面白そうな映画だな」と思っていた のだが、実際に観てみると想像以上に魅力的で素敵な作品だった 。メチャクチャ物語が展開していくわけではない し、というかむしろ「これと言って何も起こらない」というような内容 である。ただ、舞台設定や、ほとんど新人を起用したという役者の雰囲気がとても良く、それらが作品全体の”粒立ち”みたいなものを際立たせていた ように思う。

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『悪は存在しない』(濱口竜介)の衝撃のラストの解釈と、タイトルが示唆する現実(主…

映画『悪は存在しない』(濱口竜介監督)は、観る者すべてを困惑に叩き落とす衝撃のラストに、鑑賞直後は迷子のような状態になってしまうだろう。しかし、作中で提示される様々な要素を紐解き、私なりの解釈に辿り着いた。全編に渡り『悪は存在しない』というタイトルを強く意識させられる、脚本・映像も見事な作品だ

本作『HAPPYEND』を取り巻く最大の制約条件である「地震」

本作の舞台は、近未来の日本 。とはいえそこまで先の未来ではなく、全体の雰囲気は我々が生きている世界とそう変わらない 。そんな本作には、「パノプティ」というシステム が登場する。主人公たちが通う学校に導入されたもので、「カメラで違反を検知し、違反した個人に罰点を課す」という仕組み だ。既に中国では実装されていたと思うので実用可能な技術 であり、作中では「どこにでもあるわけではないが、システムとしては既に周知されている」みたいな感じ だと思う。

さて、この「パノプティ」という名称は間違いなく「パノプティコン」から採られている はずだ。これは、18世紀の哲学者ベンサムが考案した「監視に最適な刑務所の構造」 のことであり、「中央に監視所があり、そこから監房が一望出来る 」ようなものを指す。東京拘置所も、この「パノプティコン」を念頭に設計されている はずだ。

割と早い段階でこの「パノプティ」が登場するので、「作中では、このシステムが重要な役割を果たすのだろう」と私は感じたのだが、思いのほかそうでもなかった 。こんな仰々しいシステムを導入した学校を舞台にしながら、本作ではさほど中心軸にはならない のだ。あくまでも、「作中を生きる若者たちを外的に拘束する制約条件の1つ」という描かれ方 に過ぎない。

あわせて読みたい

【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…

名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強

そして、本作において「パノプティ」以上に強く描かれる制約条件が「地震」 である。

さてここで、本作に関する記事 を紹介しておこう。映画を観終わった後スマホを見ていた時にたまたま表示されたもの で、本作監督である空音央と、映画監督濱口竜介の対談 である。別に本作『HAPPYEND』について検索していたわけではないのだが、恐らく、濱口竜介の作品を調べる機会が結構あったので、オススメに表示されたのだと思う。

そしてこの記事の中で、空音央は次のように語っていた 。

映画の種は、いずれ起こるといわれている南海トラフ地震が、もうしばらく起こらなかった社会はどうなっているんだろうか、という思いつきといいますか、思考実験でした。

私たちは2024年に初めて、「南海トラフ巨大地震の前兆かもしれない」という警告を経験した 。いつ起こってもおかしくはないと言われているわけだが、本作は「そんな地震がまだ起こってはいない世界」が舞台になっている というわけだ。作中でも何度も緊急地震速報が発令されていたが、大した揺れではないか、まったく揺れないかのどちらか である。作中世界の住人は、今の私たち以上に「巨大地震が来るぞ!」と言われ続けているはず だし、そうであればあるほど、オオカミ少年の話ではないが、「地震に対する鈍感さ」みたいなものが強まってしまっているのではないか とも思う。

あわせて読みたい

【危機】災害時、「普通の人々」は冷静に、「エリート」はパニックになる。イメージを覆す災害学の知見…

地震やテロなどの大災害において、人々がどう行動するのかを研究する「災害学」。その知見が詰まった『災害ユートピア』は、ステレオタイプなイメージを一変させてくれる。有事の際には市民ではなくエリートこそが暴走する。そしてさらに、災害は様々な社会的な変化も促しもする

しかし一方で、本作の舞台は高校 である。そして、「生徒の安全を第一に考える」というスタンスを持っているべき学校側 としては、「今日地震が来てもいい」ように準備を積み重ねるしかない 。つまり本作では、「地震地震ってうるせぇよ」と感じる生徒側と、「そうは言っても対策は必要だ」という学校側(大人側)との間の大きな溝 が浮き彫りにされているというわけだ。

また本作では、総理大臣である鬼頭がもの凄く悪く描かれている 。鬼頭は作中において中心的な人物ではない のではっきりとは分からないものの、恐らくその評判の悪さも「地震」に関係がある のだと思う。作中である学生が、「地震のためとか言って緊急事態条項を発令する鬼頭はもう独裁者だよ 」みたいなことを言っていたからだ。鬼頭は恐らく、国民からの支持が得られないだろう政策を「地震」を建前にして無理やり押し通している のだと思う。もちろん、そんな政治にうんざりしているのは学生だけではなく 、作中の日本では政府に対する市民デモが頻発している 。

あるいは本作では、「警察が在日朝鮮人であるコウの特別永住者証明書を提示させようとする」という場面 が何度か描かれる。地震の話とは関係ないように思えるかもしれないが、これも地震を背景にした描写だと捉えるのが自然 だろう。この「特別永住者証明書」は、現在の日本でも既に「携帯義務が無くなった」 そうで、だから仮に職務質問を受けたとしても、警察に提示しなければならないわけではない 。作中の世界でも同じルールであるようだ。しかし、もちろんそのことを理解しているはずの警察官は、コウに何度も提示を求める のである。

あわせて読みたい

【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか

私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう

さて、本作の舞台となる高校には「外国人」が多い 。といっても「外国人」というのはなかなか定義の難しい言葉 だが、本作では、良くない形で分かりやすい分類が登場する 。ある場面で教師が、「日本に帰化していない者は、この時間、教室から出るように 」と言って、出席番号を読み上げるのだ。どうも、30~40人ぐらいのクラスの中に、帰化していない生徒が10人以上いる らしい。本作のメインの登場人物5人の内3人も帰化していない 組だ。

そして恐らくだが、この状況はこの高校に限ったことではない のだと思う。作中の日本では恐らく、「それが当たり前」になっている はずだ。となれば、そういう描写こそなかったものの、「人口が大幅に減ったため、移民の受け入れを本格的に進めている」と考えるのが自然 だと思う。そうでもなければ、1クラスに10人以上の「未帰化者」がいる状況は説明できないだろう。

で、この「『外国人』が多い」という状況が「地震」と関係してくる のである。作中で鬼頭総理大臣が、「地震の際にはデマや差別が起こる 」みたいに話していたし、先ほど紹介した対談記事の中でも、「関東大震災の時に起こった朝鮮人虐殺 」に言及されていた。つまり、「地震による直接的な被害」だけではなく、「社会構造が変化した日本で起こり得る2次的3次的な被害」も見通した内容 なのである。

あわせて読みたい

【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘

重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー

さらに言えば、監督の空音央はそもそもアメリカ生まれ なのだそうだ(というか、鑑賞後に知ったのだが、彼は坂本龍一の息子 なのだという)。どの国の国籍を有しているのかは知らないが、アイデンティティ的には「日本人」だと思うし 、一方で、ずっとアメリカで生まれ育ってきたという背景を踏まえれば「外国人」的なスタンスも持っているはず である。そのような「日本人でありながら日本を外から眺める」みたいな視点が、本作にも色濃く反映されている ように感じられた。本作ではまず、このような「制約条件」がかなり興味深く描き出されていく のである。

本作は近未来を舞台にしつつも、視覚的にはほぼ「私たちが生きている日本」と変わらない 。ただやはり、見えにくい部分での変化は色々とあって 、そしてその変化は間違いなく、「現代日本の延長線上にあるもの」 に感じられた。私は本作を観ながら、「本作で描かれる未来予測は、私よりも年下の世代がイメージする世界なんだろうな 」と考えていたのだが、空音央は33歳 だそうで、私の想像は当たっていたと言える。残念なぐらい悲観的な予測 ではあるが、「きっとこんな風になってしまうんだろうな」という風に感じさせる世界でもあった なと思う。

メインで描かれるのは、コウとユウタの絶妙な関係性

本作『HAPPYEND』は、そんな「制約条件」の下で、制約など存在しないかのように躍動したいと考えている若者たちがどんな風に日々を過ごしているのかを描き出す物語 である。

あわせて読みたい

【絶妙】映画『水深ゼロメートルから』(山下敦弘)は、何気ない会話から「女性性の葛藤」を描く(主演…

高校演劇を舞台化する企画第2弾に選ばれた映画『水深ゼロメートルから』は、「水のないプール」にほぼ舞台が固定された状態で、非常に秀逸な会話劇として展開される作品だ。退屈な時間を埋めるようにして始まった「ダルい会話」から思いがけない展開が生まれ、「女として生きること」についての様々な葛藤が描き出される点が面白い

メインで描かれる5人組は、実に「やんちゃ」 だ。恐らく、通っている高校の中でもかなり「イキっている」側 なのだろう。とはいえ、同級生や後輩に絡んでいくというよりは、「5人で馬鹿騒ぎをしている」 という印象が強い。違法営業のクラブに不法侵入して警察から取り調べを受けたり、夜の学校に忍び込んで音楽制作をしたり、校長の愛車に驚きのイタズラを仕掛けたり とやりたい放題だ。

彼らに対しては「刹那的」という印象 が強く、「その瞬間の楽しさをいかに追求するか」みたいなことに全精力を注ぎ込んでいる ような感じがある。私は正直まったく共感できない生き方 だが、いつの時代にもそういう若者はいる ものだろうし、さらに言えば、今よりもっと閉塞感がキツくなっているだろう作中世界においては、「馬鹿騒ぎでもしていないととてもじゃないけどやってられない」みたいな感覚があったりもするのかもしれない 。

さて、冒頭で私は「物語は大して展開しない」と書いたが、「物語」という観点から本作を捉えるなら、「校長の愛車へのイタズラ」が1つ大きな転換点 と言えるだろう。というのも、この出来事がきっかけで校内に「パノプティ」が導入されることになった からだ。さらに、この5人組は元々教師たちから目をつけられていたのだろう、少し違った形でも「排除」を経験することになる 。そんなわけで、「社会を取り巻く変化」に加え「5人組を取り巻く変化」にも晒されながら、それらに対して彼らがどう反応し、どんな風に前進していくのかが、「物語」の1つの大きな軸になっている というわけだ。

あわせて読みたい

【正義?】FBIが警告した映画『HOW TO BLOW UP』は環境活動家の実力行使をリアルに描き出す

映画『HOW TO BLOW UP』は、「テロを助長する」としてFBIが警告を発したことでも話題になったが、最後まで観てみると、エンタメ作品として実に見事で、とにかく脚本が優れた作品だった。「環境アクティビストが、石油パイプラインを爆破する」というシンプルな物語が、見事な脚本・演出によって魅力的に仕上がっている

そして5人組の中でも特に重点的に描かれるのが、コウとユウタの関係性 である。彼らは「幼稚園からの仲 」であり、「初めてのオナニーも一緒にした 」というほど関係が深い。また、2人とも音楽に対する感性・感度・技量みたいなものがとても高く 、残りの3人が「あの2人はいつか音楽で世界に行く 」と言っているほどだ。そういう意味でも強い関係性を持つ2人 なのである。

しかし物語が進むにつれて、2人の間に少しずつズレが生まれていく 。そしてそこに、ここまでで色々と書いてきた様々な「制約条件」が関係してくる というわけだ。この辺りの展開がとても上手かった なと思う。

さて、5人組はいつもアホみたいなことばかりしている のだが、コウは学校での成績がとても良く、「大学の奨学金がもらえるかもしれない」という位置にいる ようだ。そんなわけで彼は、他の4人とは違って社会に対する関心も比較的強く持っている 。5人でカフェにいる時には、他の4人が興味を示しもしなかった街頭デモの様子を窓越しに見ていた 。あるいは、5人組の1人であるアタちゃんが教室で「将来警察官になろうかな~」と騒いでいた時に、「警察なんて国と富裕層だけを守る、武器を持った官僚だよ」と叫んだフミと、その後仲良くなったりする のだ。社会の変化とそれに対する違和感を、常にきちんと捉えようと意識している人物 という感じである。

あわせて読みたい

【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す

香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す

一方、ユウタは「音楽」のことしか考えていない 。というか、仲間にはそのように見えている 。コウが仲間のトムに「ユウタの何も考えてない感じ、俺無理だわ 」と口にした際、トムもそれに賛同していた し、そんなトムは、高校卒業後にアメリカに移り住むことがだいぶ前に決まっていたにも拘らず、その話をユウタにだけは伝えられていない 。ユウタにはどこかそう思わせるような雰囲気がある のだ。

自身の「在日朝鮮人」というアイデンティティも関係しているのだとは思うが、何らかの形で社会に参画することへの関心が高まりつつあるコウ と、子どもの頃から変わらずに、ただ何も考えずに馬鹿騒ぎしているだけのユウタ 。2人はお互いに「こんな友達いないだろ?」と確認するほどの関係性 にありながら、大人になっていく過程で価値観のズレが表面化していくことにより、少しずつ不協和音が強まり始める 。そして本作では、その「悪化」を静かに、しかし絶妙な深さで描き出していく というわけだ。

本作は全体的に「コウ視点」で進んでいく 。つまり、「コウの目には世界がどう見えているのか?」がベースになっている というわけだ。コウは様々な場面で自身の考えや感覚を口に出していくし、周囲の人間とそれを共有しようとする 。確かにコウは、ある種の「意識高い系」 だとは思うのだが、とはいえ「普通」から大きく外れた人物ではないはずだし、比較的「作中世界におけるスタンダード」寄りの人物として描かれている と思う。

あわせて読みたい

【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ

ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ

一方ユウタは、最初から最後まで何を考えているのか分からない人物 として描かれる。コウとユウタは時折、いつもの調子を封印して真面目な議論を交わすこともある のだが、しかしそういう場面でもユウタは、「今話していることは、果たして本心なんだろうか?」と感じさせるような物言いしかしない 。観客がユウタの真意を掴みきれないのは当然として、コウにしても恐らく、昔からずっと一緒だった彼の考えを捉えきれていない のではないかと思う。

ただ、コウにも観客にもユウタの真意がはっきりと理解できただろう場面 が1度だけ描かれる。かなりラスト付近の展開なのでこの記事では具体的に触れはしないが、あのシーンがあったお陰で、コウも観客も「ユウタは決して何も考えていないわけではない」と実感できた のではないかと思う。もちろんそれは、私たち受け手側の「想像」に過ぎない し、実際のところはどうなのか分からない。ただあの瞬間、コウとユウタの関係性の中でギアチェンジが起こったみたいな感覚にはなれたんじゃないか なと思う。

「『仲直り出来ること』を前提としない関係性」がとてもリアルに感じられた

コウとユウタの関係性で言えばもう1つ、「ズレが大きくなってはいくが、決定的に壊れもしない」という点がとても印象的だった なと思う。「ストーリーの展開」という意味で言うなら、「コウとユウタの関係性を1度徹底的にぶっ壊した後、再生の過程を描く」という方が物語的だしドラマティックにもなるだろう 。しかし本作ではそのような展開にはならない 。コウとユウタの関係性は、他の3人の目からも明らかなぐらいに悪化していくのだが、しかし決定的に壊れたりはしない のだ。

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『52ヘルツのクジラたち』の「無音で叫ぶ人」と「耳を澄ます人」の絶妙な響鳴(原作:…

映画『52ヘルツのクジラたち』は、「現代的な問題のごった煮」と感じられてしまうような”過剰さ”に溢れてはいますが、タイトルが作品全体を絶妙に上手くまとめていて良かったなと思います。主演の杉咲花がやはり見事で、身体の内側から「不幸」が滲み出ているような演技には圧倒されてしまいました

そこにはきっと様々な要素が関係している だろう。そもそも「幼稚園からの仲」という強い結びつき があるし、さらに「一緒に音楽をやっていきたい」という希望 も持っているはずだ。あるいは、「社会問題に傾倒していくコウの変化は一時的なものに過ぎない」とユウタが考えていた可能性 もあるだろう。ただ中でも大きな要因 は、あくまでも私の印象にすぎないが、「『壊れてしまったら元には戻らない』とお互いが理解していたこと 」ではないかという気がした。

先ほどトムについて、「アメリカ行きをユウタにだけは伝えられずにいる」という話 に触れたが、そう感じさせるくらいユウタには「何か言った時にどんな反応になるのか分からない」みたいな雰囲気 がある。だから、そんなユウタと仲違いをした場合に、「どうしたら仲直り出来るのか」がイメージ出来なかったんじゃないか と思う。「幼稚園からの仲」なのだから、これまで喧嘩したことがないとは思えない が、子どもの頃はお互いに単純で、仲直りも容易だったのかもしれない 。しかし大人に近づくにつれて、「人間性」の部分でのズレが可視化される ようになり、それに比例する形で「仲直りの困難さ」も意識されるようになった 、みたいな可能性はあるだろう。

そして私には、このような「『仲直り出来ること』を前提としない関係性」がとてもリアルに感じられた 。凄く「今っぽい 」気がしたのだ。

あわせて読みたい

【評価】高山一実の小説かつアニメ映画である『トラペジウム』は、アイドル作とは思えない傑作(声優:…

原作小説、そしてアニメ映画共に非常に面白かった『トラペジウム』は、高山一実が乃木坂46に在籍中、つまり「現役アイドル」として出版した作品であり、そのクオリティに驚かされました。「現役アイドル」が「アイドル」をテーマにするというド直球さを武器にしつつ、「アイドルらしからぬ感覚」をぶち込んでくる非常に面白い作品である

特に昔のスポーツ漫画なんかでよく描かれていたと思うが、一昔前の男同士の関係性 に対してはなんとなく、「ぶつかり合って関係性にヒビが入っても、最終的には分かり合えるし仲直り出来る」みたいな感覚を比較的多くの人が持っていた ような気がする。でも恐らくだが、今の若い世代はそんな風には感じられないだろう 。そもそも私は、若い世代の方が他者との関係性における様々な「配慮」が優れていると感じることが多い のだが、それはきっと、「配慮せずに振る舞って相手との関係性が壊れてしまったら、立て直す方法がない」と考えているからではないか と思う。そして、割とそれが当たり前の感覚になっているんじゃないか という気がしているのだ。

そしてそれと同じような感覚が、コウとユウタの関係性からも感じられた 。どことなく、「お互いが本能的に『最悪』を回避しようとしている」みたいなギリギリの緊張感 が漂っている気がするのだ。お互いのチューニングが合っている時には、街中で「愛してるよ~」と大声で叫べてしまえる 一方で、噛み合わない時には「余計な衝突」が発生しないように最大限の気を遣う 。そんなスタンスが強く現れていたのが教室でのあるシーン 。普段はコウの隣に座っているユウタが、ちょっと離れたところに座っているクラスメートに「席替わって」と頼む のである。これはたぶん、「近くにいたら無駄な衝突が生まれてしまう」みたいな感覚からくる、ある種の本能的な回避行動 だったのだと思う。そんな風にして「決定的な決裂」をお互いが慎重に避けようとしているみたいな雰囲気 が感じられて、それが私にはとてもリアルに感じられた のだ。

そんな風に考えてみると、お互いがデモや音楽活動にのめり込んでいったのも、「相手にぶつけられない衝動をどこかで解放する」みたいな気持ちが関係しているのかもしれない 。相手にぶつけて関係が決定的に壊れてしまわないように、別の対象を見つけて発散させている というわけだ。そしてそんな2人の、ある種緊迫感のある関係性が、「ユウタが本心をさらけ出したかもしれないシーン」以降すっと溶けていく感じも良かった なと思う。また、「言葉じゃない形での交歓」みたいな雰囲気を、コウとユウタを演じた役者が絶妙に醸し出している感じ もあって、とても素敵だった。

あわせて読みたい

【孤独】映画『ナミビアの砂漠』は、自由だが居場所がない主人公を演じる河合優実の存在感が圧倒的(監…

映画『ナミビアの砂漠』は、とにかく「河合優実が凄まじい」のひと言に尽きる作品だ。彼女が演じたカナという主人公の「捉えどころの無さ」は絶妙で、一見すると凄まじく「自由」に羽ばたいている感じなのに、実際には全然「自由」には見えないというバランスが見事だった。特段の物語はないのに、137分間惹きつけられてしまうだろう

役者や映像などに関する感想

さて、コウとユウタを演じた2人は演技未経験 なのだそうだ。冒頭でも触れた通り、5人組の内4人が演技未経験での抜擢 だった。先の対談の中ではキャスティングについても触れられていた が、決して「演技未経験者を集めた」わけではなく、「役者を含めたオーディションを行い、その中で『この人しかいない』という人を選んだらたまたまノンアクターだった 」そうである。こうして、「演技未経験者をどう演出したらいいか分からない」という悩みを抱えることになり、そこから、同じくノンアクターを使って映画『ハッピーアワー』を撮った濱口竜介と関わりが生まれた 、ということらしい。

個人的に一番好きだったのが、ユウタを演じた栗原颯人 である。ここまで言及してきた通り、ユウタには「何を考えているのか分からない」「口にしたことが本心には思えない」みたいな独特の雰囲気がある のだが、その感じを実に見事に醸し出していた ように思う。そもそも佇まいがまず魅力的 で、セリフがなくただそこにいるだけのシーンでも、どことなくその場を支配するみたいな雰囲気があった し、凄く良かった。馬鹿騒ぎしている時は「何も考えていないノータリン」みたいな感じ なのに、ちょっとシリアスな雰囲気になると「底知れぬ何か」を秘めたような印象 になっていて、その振れ幅も印象的だったなと思う。

あわせて読みたい

【逃避】つまらない世の中で生きる毎日を押し流す”何か”を求める気持ちに強烈に共感する:映画『サクリ…

子どもの頃「台風」にワクワクしたように、未だに、「自分のつまらない日常を押し流してくれる『何か』」の存在を待ちわびてしまう。立教大学の学生が撮った映画『サクリファイス』は、そんな「何か」として「東日本大震災」を描き出す、チャレンジングな作品だ

彼にはどことなく窪塚洋介みたいな雰囲気 が感じられるし、また、『サクリファイス』という映画で初めて青木柚の存在を知った時の衝撃に近いような感覚 にもなった。本職はモデル らしいのだが、本人に役者を続ける意思があるのなら、かなり面白い存在になっていくのではないか という気がする。

また映像的な話で言えば、対談の中で濱口竜介が指摘していたように「引きの画」がとても多く、そのことが少なくとも私には良い印象に繋がっていた 。映像そのものに対する感度が高いタイプではないのだが、本作には「画像として切り出してもそのまま成立するシーン」が多かった ように思う。うろ覚えで、ネットで検索しても出てこないのだが、昔何かで「ウォン・カーウァイの映画は、どのシーンを切り取ってもポストカードになる」みたいな文章を見かけた記憶がある 。そして本作『HAPPYEND』にも、少しそれに近いものを感じさせられた 。

あわせて読みたい

【映画】ウォン・カーウァイ4Kレストア版の衝撃!『恋する惑星』『天使の涙』は特にオススメ!

『恋する惑星』『天使の涙』で一躍その名を世界に知らしめた巨匠ウォン・カーウァイ作品の4Kレストア版5作品を劇場で一気見した。そして、監督の存在さえまったく知らずに観た『恋する惑星』に圧倒され、『天使の涙』に惹きつけられ、その世界観に驚かされたのである。1990年代の映画だが、現在でも通用する凄まじい魅力を放つ作品だ

あと、本作の撮影がどこで行われたのか知らないが、どのシーンにも「記名性のある建造物や風景」が映っていなかったことも良かった なと思う。「東京タワーや富士山みたいなものが出てこない」という話である。元々、時代も場所もはっきりとは明示されていない作品 で、そういうスタンスで撮影場所の選定も行われたというだけのことだとは思うが、そんな「匿名性」みたいなものも全体の雰囲気と合っていて良い印象 だった。

さて最後に、本作のラストシーン に触れて終わりにしよう。このシーン、凄く良かった なと思う。先ほど「街中で『愛してるよ~』と叫ぶ」という話に触れたが、そのシーンとの対比が強調された描写 であり、また、「2人が別々の道を歩んでいくこと」が視覚的にはっきり示される場面 とも言えるだろう。具体的には触れないが、このラストシーンにおいて、コウはユウタに対して引け目を感じており、それ故に動き出せないでいる 。しかし、そんな「止まってしまった時間」を無理にでも動かそうとするユウタの行動と、それによってコウが抱いている引け目が少しだけ溶けたようにも思える雰囲気が、ほぼセリフのないやり取りから見事に伝わってくる のだ。それまでに積み上げてきた2人の関係性があってこそのラストシーン であり、さらに映像的にも美しく、メチャクチャ良いシーンだった なと思う。

あわせて読みたい

【恋心】映画『サッドティー』は、「『好き』を巡ってウロウロする人々」を描く今泉力哉節全開の作品だった

映画『サッドティー』は、今泉力哉らしい「恋愛の周辺でグルグルする人たち」を描き出す物語。関係性が微妙に重なる複数の人間を映し出す群像劇の中で、「『好き』のややこしさ」に焦点を当てていく構成はさすがです。実に奇妙な展開で終わる物語ですが、それでもなお「リアルだ」と感じさせる雰囲気は、まるで魔法のようでした

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

何度も繰り返している通り、「物語」という意味では特段何が起こるわけでもない作品 だ。しかし、「社会全体や若者を取り巻く外的要因 」と、「そのような環境の中でも躍動しようとする若者たちの熱量 」みたいなものが上手く混ざり合い、凄く素敵な雰囲気の作品に仕上がっている ように感じられた。本作の魅力を上手く伝えられたかは分からないが、とにかく「凄く良い映画を観たな」という気分にさせてくれたし、機会があったらまた観てみたい なと思う。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…

私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【レビュー】実写映画『秒速5センチメートル』が描く「魂が震える人と出会うこと」の煌めきと残酷さ(監…

実写映画『秒速5センチメートル』は、何よりもまず「雰囲気」が最高に素晴らしい作品でした。「人生の早い段階で『魂が震える人』と出会ってしまったこと」の煌めきと残酷さが深く描かれていて、観ている間じゅう色んなことを考えさせられたし、会話も役者の演技も主題歌もすべてが完璧で、とにかく観て良かったなと思います

あわせて読みたい

【人生】映画『雪子 a.k.a.』は、言葉は出ないが嘘もないラップ好きの小学校教師の悩みや葛藤を描き出す

「小学校教師」と「ラップ」というなかなか異色の組み合わせの映画『雪子 a.k.a.』は、「ここが凄く良かった」と言えるようなはっきりしたポイントはないのに、ちょっと泣いてしまうぐらい良い映画だった。「口下手だけど嘘はない」という主人公・雪子の日常的な葛藤には、多くの人が共感させられるのではないかと思う

あわせて読みたい

【秘密】映画『ドライブ・イン・マンハッタン』は、「タクシー内の会話のみ」だが絶妙に良かった(主演…

映画『ドライブ・イン・マンハッタン』は、「タクシー内」というワンシチュエーションで「会話のみ」によって展開されるミニマムな要素しかない物語なのに、とにかく面白くて驚かされてしまった。運転手による「ゲスい会話」や女性客が抱えているのだろう「謎の秘密」などについて、色々と考えたくなるような深みのある物語である

あわせて読みたい

【全力】圧巻の演奏シーンに驚愕させられた映画『BLUE GIANT』。ライブ中の宮本はとにかく凄い(主演:…

映画『BLUE GIANT』は、「演奏シーン」がとにかく圧倒的すぎる作品でした。ストーリーは、これ以上シンプルには出来ないだろうというぐらいシンプルなのですが、「王道的物語」だからこその感動もあります。また、全体の1/4がライブシーンらしく、その視覚的な演出も含めて、まさに「音楽を体感する映画」だと言えるでしょう

あわせて読みたい

【迷路】映画『国境ナイトクルージング』は、青春と呼ぶにはちょっと大人な3人の関係を丁寧に描く

映画『国境ナイトクルージング』は、男2人女1人の3人による、「青春」と呼ぶには少し年を取りすぎてしまったビターな関係を描き出す物語。説明が少なく、また、様々な示唆的な描写の意味するところを捉えきれなかったためり、「分からないこと」が多かったのだが、全体的な雰囲気が素敵で好きなタイプの作品だった

あわせて読みたい

【失恋】ひたすらカオスに展開する映画『エターナル・サンシャイン』は、最後まで観ると面白い!(主演…

映画『エターナル・サンシャイン』は、冒頭からしばらくの間、とにかくまったく意味不明で、「何がどうなっているのか全然分からない!」と思いながら観ていました。しかし、映像がカオスになるにつれて状況の理解は進み始め、最終的には「よくもまあこんな素っ頓狂なストーリーを理解できる物語に落とし込んだな」と感心させられました

あわせて読みたい

金沢&富山のアート旅!「21世紀美術館」だけじゃない激アツなおすすめ美術館巡りをご提案

金沢・富山を巡るアート旅に出かけてきました!メインの目的は「21世紀美術館」でしたが、それ以上に「ASTER Curator Museum」「LIP BAR」「KAMU kanazawa」などがとにかく素晴らしかったです。アートや美術のことはド素人ですが、超個人的主観で「金沢・富山で触れられるアートの良さ」について書いた旅行記となります

あわせて読みたい

【変異】映画『動物界』は斬新で刺激的な作品だった。我々はまさにこんな”分断社会”に生きている

映画『動物界』では、「奇病によって人間が動物化してしまう」という世界における複雑な人間模様が描き出される。パンデミックを経験した我々には、本作の設定は「単なるSF」には感じられないはずだ。そしてその上で、「『動物化してしまった妻を今も愛している主人公』が見せる実にややこしい感情」が複層的に描かれていて実に興味深い

あわせて読みたい

【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く

映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた

あわせて読みたい

【狂気】「こんな作品を作ろうと考えて実際世に出した川上さわ、ヤベェな」って感じた映画『地獄のSE』…

私が観た時はポレポレ東中野のみで公開されていた映画『地獄のSE』は、最初から最後までイカれ狂ったゲロヤバな作品だった。久しぶりに出会ったな、こんな狂気的な映画。面白かったけど!「こんなヤバい作品を、多くの人の協力を得て作り公開した監督」に対する興味を強く抱かされた作品で、とにかく「凄いモノを観たな」という感じだった

あわせて読みたい

【天才】映画『アット・ザ・ベンチ』面白すぎる!蓮見翔の脚本に爆笑、生方美久の会話劇にうっとり(監…

役者も脚本家も監督も何も知らないまま、「有名な役者が出てこないマイナーな映画」だと思い込んで観に行った映画『アット・ザ・ベンチ』は、衝撃的に面白い作品だった。各話ごと脚本家が異なるのだが、何よりも、第2話「回らない」を担当したダウ90000・蓮見翔の脚本が超絶面白い。あまりの衝撃にぶっ飛ばされてしまった

あわせて読みたい

【豪快】これまで観た中でもトップクラスに衝撃的だった映画『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』(…

私は、シリーズ最新作『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』と、そのメイキングが中心のドキュメンタリー映画しか観ていませんが、あらゆる要素に圧倒される素晴らしい鑑賞体験でした。アクションシーンの凄まじさはもちろん、個人的には、杉本ちさとと深川まひろのダルダルな会話がとても好きで、混ざりたいなとさえ思います

あわせて読みたい

【感想】高倍率のやばい藝大入試に挑む映画『ブルーピリオド』は「生きてる実感の無さ」をぶち壊す(監…

映画『ブルーピリオド』は、大学入試で最高倍率とも言われる200倍の試験に挑む高校生たちの物語。東京藝術大学絵画科という果てしない最難関に、高校2年生から突然挑戦すると決めた矢口八虎を中心に、「『好き』に囚われた者たち」の果てしない情熱と葛藤を描き出す。絵を描くシーンを吹き替えなしで行った役者の演技にも注目だ

あわせて読みたい

【葛藤】映画『きみの色』(山田尚子)は、感受性が強すぎる若者のリアルをバンドを通じて描き出す(主…

山田尚子監督作『きみの色』は、これといった起伏のないストーリー展開でありながら、「若い世代の繊細さに満ちた人間関係」をとてもリアルに描き出す雰囲気が素敵な作品。「悩み・葛藤を抱えている状態が日常である」という雰囲気をベースにしつつ、「音楽」を起点に偶然繋がった3人の緩やかな日々を描き出す物語に惹きつけられた

あわせて読みたい

【繊細】映画『ぼくのお日さま』(奥山大史)は、小さな世界での小さな恋を美しい映像で描く(主演:越…

映画『ぼくのお日さま』は、舞台設定も人間関係も実にミニマムでありながら、とても奥行きのある物語が展開される作品。予告編で「3つの恋」と言及されなければ、描かれるすべての「恋」には気付けなかっただろうと思うくらいの繊細な関係性と、映像・音楽を含めてすべてが美しい旋律として奏でられる物語がとても素敵でした

あわせて読みたい

【評価】高山一実の小説かつアニメ映画である『トラペジウム』は、アイドル作とは思えない傑作(声優:…

原作小説、そしてアニメ映画共に非常に面白かった『トラペジウム』は、高山一実が乃木坂46に在籍中、つまり「現役アイドル」として出版した作品であり、そのクオリティに驚かされました。「現役アイドル」が「アイドル」をテーマにするというド直球さを武器にしつつ、「アイドルらしからぬ感覚」をぶち込んでくる非常に面白い作品である

あわせて読みたい

【恋心】映画『サッドティー』は、「『好き』を巡ってウロウロする人々」を描く今泉力哉節全開の作品だった

映画『サッドティー』は、今泉力哉らしい「恋愛の周辺でグルグルする人たち」を描き出す物語。関係性が微妙に重なる複数の人間を映し出す群像劇の中で、「『好き』のややこしさ」に焦点を当てていく構成はさすがです。実に奇妙な展開で終わる物語ですが、それでもなお「リアルだ」と感じさせる雰囲気は、まるで魔法のようでした

あわせて読みたい

【感想】映画『ルックバック』の衝撃。創作における衝動・葛藤・苦悩が鮮やかに詰め込まれた傑作(原作…

アニメ映画『ルックバック』は、たった58分の、しかもセリフも動きも相当に抑制された「静」の映画とは思えない深い感動をもたらす作品だった。漫画を描くことに情熱を燃やす2人の小学生が出会ったことで駆動する物語は、「『創作』に限らず、何かに全力で立ち向かったことがあるすべての人」の心を突き刺していくはずだ

あわせて読みたい

【絶妙】映画『水深ゼロメートルから』(山下敦弘)は、何気ない会話から「女性性の葛藤」を描く(主演…

高校演劇を舞台化する企画第2弾に選ばれた映画『水深ゼロメートルから』は、「水のないプール」にほぼ舞台が固定された状態で、非常に秀逸な会話劇として展開される作品だ。退屈な時間を埋めるようにして始まった「ダルい会話」から思いがけない展開が生まれ、「女として生きること」についての様々な葛藤が描き出される点が面白い

あわせて読みたい

【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…

映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です

あわせて読みたい

【衝撃】広末涼子映画デビュー作『20世紀ノスタルジア』は、「広末が異常にカワイイ」だけじゃない作品

広末涼子の映画デビュー・初主演作として知られる『20世紀ノスタルジア』は、まず何よりも「広末涼子の可愛さ」に圧倒される作品だ。しかし、決してそれだけではない。初めは「奇妙な設定」ぐらいにしか思っていなかった「宇宙人に憑依されている」という要素が、物語全体を実に上手くまとめている映画だと感じた

あわせて読みたい

【映画】ウォン・カーウァイ4Kレストア版の衝撃!『恋する惑星』『天使の涙』は特にオススメ!

『恋する惑星』『天使の涙』で一躍その名を世界に知らしめた巨匠ウォン・カーウァイ作品の4Kレストア版5作品を劇場で一気見した。そして、監督の存在さえまったく知らずに観た『恋する惑星』に圧倒され、『天使の涙』に惹きつけられ、その世界観に驚かされたのである。1990年代の映画だが、現在でも通用する凄まじい魅力を放つ作品だ

あわせて読みたい

【奇妙】映画『鯨の骨』は、主演のあのちゃんが絶妙な存在感を醸し出す、斬新な設定の「推し活」物語

映画『鯨の骨』は、主演を務めたあのちゃんの存在感がとても魅力的な作品でした。「AR動画のカリスマ的存在」である主人公を演じたあのちゃんは、役の設定が絶妙だったこともありますが、演技がとても上手く見え、また作品全体の、「『推し活』をある意味で振り切って描き出す感じ」もとても皮肉的で良かったです

あわせて読みたい

【あらすじ】声優の幾田りらとあのちゃんが超絶良い!アニメ映画『デデデデ』はビビるほど面白い!:『…

幾田りらとあのちゃんが声優を務めた映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』は、とにかく最高の物語だった。浅野いにおらしいポップさと残酷さを兼ね備えつつ、「終わってしまった世界でそれでも生きていく」という王道的展開を背景に、門出・おんたんという女子高生のぶっ飛んだ関係性が描かれる物語が見事すぎる

あわせて読みたい

【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた

『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『千年女優』(今敏)はシンプルな物語を驚愕の演出で味付けした天才的アニメ作品

今敏監督の映画『千年女優』は、ちょっとびっくりするほど凄まじく面白い作品だった。観ればスッと理解できるのに言葉で説明すると難解になってしまう「テクニカルな構成」に感心させられつつ、そんな構成に下支えされた「物語の感性的な部分」がストレートに胸を打つ、シンプルながら力強い作品だ

あわせて読みたい

【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…

映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ

あわせて読みたい

【考察】映画『街の上で』(今泉力哉)が描く「男女の友情は成立する」的会話が超絶妙で素晴らしい(出…

映画『街の上で』(今泉力哉監督)は、「映画・ドラマ的会話」ではない「自然な会話」を可能な限り目指すスタンスが見事だった。「会話の無駄」がとにかく随所に散りばめられていて、そのことが作品のリアリティを圧倒的に押し上げていると言える。ある男女の”恋愛未満”の会話もとても素晴らしかった

あわせて読みたい

【驚愕】本屋大賞受賞作『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は凄まじい。戦場は人間を”怪物”にする

デビュー作で本屋大賞を受賞した『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は、デビュー作であることを抜きにしても凄まじすぎる、規格外の小説だった。ソ連に実在した「女性狙撃兵」の視点から「独ソ戦」を描く物語は、生死の境でギリギリの葛藤や決断に直面する女性たちのとんでもない生き様を活写する

あわせて読みたい

【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に

「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『四畳半タイムマシンブルース』超面白い!森見登美彦も上田誠も超天才だな!

ヨーロッパ企画の演劇『サマータイムマシン・ブルース』の物語を、森見登美彦の『四畳半神話大系』の世界観で描いたアニメ映画『四畳半タイムマシンブルース』は、控えめに言って最高だった。ミニマム過ぎる設定・物語を突き詰め、さらにキャラクターが魅力的だと、これほど面白くなるのかというお手本のような傑作

あわせて読みたい

【純真】ゲイが犯罪だった時代が舞台の映画『大いなる自由』は、刑務所内での極深な人間ドラマを描く

男性同士の恋愛が犯罪であり、ゲイの男性が刑法175条を理由に逮捕されてしまう時代のドイツを描いた映画『大いなる自由』は、確かに同性愛の物語なのだが、実はそこに本質はない。物語の本質は、まさにタイトルにある通り「自由」であり、ラストシーンで突きつけられるその深い問いかけには衝撃を受けるだろう

あわせて読みたい

【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…

宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う

あわせて読みたい

【感想】映画『すずめの戸締まり』(新海誠)は、東日本大震災後を生きる私達に「逃げ道」をくれる(松…

新海誠監督の『すずめの戸締まり』は、古代神話的な設定を現代のラブコメに組み込みながら、あまりに辛い現実を生きる人々に微かな「逃げ道」を指し示してくれる作品だと思う。テーマ自体は重いが、恋愛やコメディ要素とのバランスがとても良く、ロードムービー的な展開もとても魅力的

あわせて読みたい

【映画】今泉力哉監督『ちひろさん』(有村架純)が描く、「濃い寂しさ」が溶け合う素敵な関係性

今泉力哉監督、有村架純主演の映画『ちひろさん』は、その圧倒的な「寂しさの共有」がとても心地よい作品です。色んな「寂しさ」を抱えた様々な人と関わる、「元風俗嬢」であることを公言し海辺の町の弁当屋で働く「ちひろさん」からは、同じような「寂しさ」を抱える人を惹き付ける力強さが感じられるでしょう

あわせて読みたい

【天才】映画『リバー、流れないでよ』は、ヨーロッパ企画・上田誠によるタイムループの新発明だ

ヨーロッパ企画の上田誠が生み出した、タイムループものの新機軸映画『リバー、流れないでよ』は、「同じ2分間が繰り返される」という斬新すぎる物語。その設定だけ聞くと、「どう物語を展開させるんだ?」と感じるかもしれないが、あらゆる「制約」を押しのけて、とんでもない傑作に仕上がっている

あわせて読みたい

【感想】実業之日本社『少女の友』をモデルに伊吹有喜『彼方の友へ』が描く、出版に懸ける戦時下の人々

実業之日本社の伝説の少女雑誌「少女の友」をモデルに、戦時下で出版に懸ける人々を描く『彼方の友へ』(伊吹有喜)。「戦争そのもの」を描くのではなく、「『日常』を喪失させるもの」として「戦争」を描く小説であり、どうしても遠い存在に感じてしまう「戦争」の捉え方が変わる1冊

あわせて読みたい

【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く

「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品

あわせて読みたい

【苦しい】「恋愛したくないし、興味ない」と気づいた女性が抉る、想像力が足りない社会の「暴力性」:…

「実は私は、恋愛的な関係を求めているわけじゃないかもしれない」と気づいた著者ムラタエリコが、自身の日常や専門学校でも学んだ写真との関わりを基に、「自分に相応しい関係性」や「社会の暴力性」について思考するエッセイ。久々に心にズバズバ刺さった、私にはとても刺激的な1冊だった。

あわせて読みたい

【感想】おげれつたなか『エスケープジャーニー』は、BLでしか描けない”行き止まりの関係”が絶妙

おげれつたなか『エスケープジャーニー』のあらすじ紹介とレビュー。とにかく、「BLでしか描けない関係性」が素晴らしかった。友達なら完璧だったのに、「恋人」ではまったく上手く行かなくなってしまった直人と太一の葛藤を通じて、「進んでも行き止まり」である関係にどう向き合うか考えさせられる

あわせて読みたい

【あらすじ】ムロツヨシ主演映画『神は見返りを求める』の、”善意”が”悪意”に豹変するリアルが凄まじい

ムロツヨシ演じる田母神が「お人好し」から「復讐の権化」に豹変する映画『神は見返りを求める』。「こういう状況は、実際に世界中で起こっているだろう」と感じさせるリアリティが見事な作品だった。「善意」があっさりと踏みにじられる世界を、私たちは受け容れるべきだろうか?

あわせて読みたい

【欠落】映画『オードリー・ヘプバーン』が映し出す大スターの生き方。晩年に至るまで生涯抱いた悲しみ…

映画『オードリー・ヘプバーン』は、世界的大スターの知られざる素顔を切り取るドキュメンタリーだ。戦争による壮絶な飢え、父親の失踪、消えぬ孤独感、偶然がもたらした映画『ローマの休日』のオーディション、ユニセフでの活動など、様々な証言を元に稀代の天才を描き出す

あわせて読みたい

【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語

観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」

あわせて読みたい

【あらすじ】映画化の小説『僕は、線を描く』。才能・センスではない「芸術の本質」に砥上裕將が迫る

「水墨画」という、多くの人にとって馴染みが無いだろう芸術を題材に据えた小説『線は、僕を描く』は、青春の葛藤と創作の苦悩を描き出す作品だ。「未経験のど素人である主人公が、巨匠の孫娘と勝負する」という、普通ならあり得ない展開をリアルに感じさせる設定が見事

あわせて読みたい

【評価】のん(能年玲奈)の映画『Ribbon』が描く、コロナ禍において「生きる糧」が芸術であることの葛藤

のん(能年玲奈)脚本・監督・主演の映画『Ribbon』。とても好きな作品だった。単に女優・のんが素晴らしいというだけではなく、コロナ禍によって炙り出された「生きていくのに必要なもの」の違いに焦点を当て、「魂を生き延びさせる行為」が制約される現実を切り取る感じが見事

あわせて読みたい

【貢献】社会問題を解決する2人の「社会起業家」の生き方。「豊かさ」「生きがい」に必要なものは?:『…

「ヤクの毛」を使ったファッションブランド「SHOKAY」を立ち上げ、チベットの遊牧民と中国・崇明島に住む女性の貧困問題を解決した2人の若き社会起業家の奮闘を描く『世界を変えるオシゴト』は、「仕事の意義」や「『お金』だけではない人生の豊かさ」について考えさせてくれる

あわせて読みたい

【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…

環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る

あわせて読みたい

【喪失】家族とうまくいかない人、そして、家族に幻想を抱いてしまう人。家族ってなんてめんどくさいの…

「福島中央テレビ開局50周年記念作品」である映画『浜の朝日の嘘つきどもと』は、福島県に実在した映画館「朝日座」を舞台に、住民が抱く「希望(幻想)」が描かれる。震災・コロナによってありとあらゆるものが失われていく世の中で、私たちはどう生きるべきか

あわせて読みたい

【感想】映画『竜とそばかすの姫』が描く「あまりに批判が容易な世界」と「誰かを助けることの難しさ」

SNSの登場によって「批判が容易な社会」になったことで、批判を恐れてポジティブな言葉を口にしにくくなってしまった。そんな世の中で私は、「理想論だ」と言われても「誰かを助けたい」と発信する側の人間でいたいと、『竜とそばかすの姫』を観て改めて感じさせられた

あわせて読みたい

【考察】『うみべの女の子』が伝えたいことを全力で解説。「関係性の名前」を手放し、”裸”で対峙する勇敢さ

ともすれば「エロ本」としか思えない浅野いにおの原作マンガを、その空気感も含めて忠実に映像化した映画『うみべの女の子』。本作が一体何を伝えたかったのかを、必死に考察し全力で解説する。中学生がセックスから関係性をスタートさせることで、友達でも恋人でもない「名前の付かない関係性」となり、行き止まってしまう感じがリアル

あわせて読みたい

【生きる】しんどい人生を宿命付けられた子どもはどう生きるべき?格差社会・いじめ・恋愛を詰め込んだ…

厳しい受験戦争、壮絶な格差社会、残忍ないじめ……中国の社会問題をこれでもかと詰め込み、重苦しさもありながら「ボーイ・ミーツ・ガール」の爽やかさも融合されている映画『少年の君』。辛い境遇の中で、「すべてが最悪な選択肢」と向き合う少年少女の姿に心打たれる

あわせて読みたい

【感想】才能の開花には”極限の環境”が必要か?映画『セッション』が描く世界を私は否定したい

「追い込む指導者」が作り出す”極限の環境”だからこそ、才能が開花する可能性もあるとは思う。しかし、そのような環境はどうしても必要だろうか?最高峰の音楽院での壮絶な”指導”を描く映画『セッション』から、私たちの生活を豊かにしてくれるものの背後にある「死者」を想像する

あわせて読みたい

【世界観】映画『夜は短し歩けよ乙女』の”黒髪の乙女”は素敵だなぁ。ニヤニヤが止まらない素晴らしいアニメ

森見登美彦の原作も大好きな映画『夜は短し歩けよ乙女』は、「リアル」と「ファンタジー」の境界を絶妙に漂う世界観がとても好き。「黒髪の乙女」は、こんな人がいたら好きになっちゃうよなぁ、と感じる存在です。ずっとニヤニヤしながら観ていた、とても大好きな映画

あわせて読みたい

【考察】生きづらい性格は変わらないから仮面を被るしかないし、仮面を被るとリア充だと思われる:『勝…

「リア充感」が滲み出ているのに「生きづらさ」を感じてしまう人に、私はこれまでたくさん会ってきた。見た目では「生きづらさ」は伝わらない。24年間「リアル彼氏」なし、「脳内彼氏」との妄想の中に生き続ける主人公を描く映画『勝手にふるえてろ』から「こじらせ」を知る

あわせて読みたい

【おすすめ】濱口竜介監督の映画『親密さ』は、「映像」よりも「言葉」が前面に来る衝撃の4時間だった

専門学校の卒業制作として濱口竜介が撮った映画『親密さ』は、2時間10分の劇中劇を組み込んだ意欲作。「映像」でありながら「言葉の力」が前面に押し出される作品で、映画や劇中劇の随所で放たれる「言葉」に圧倒される。4時間と非常に長いが、観て良かった

あわせて読みたい

【あらすじ】濱口竜介監督『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」のみで成り立つ凄まじい映画。天才だと思う

「映画」というメディアを構成する要素は多々あるはずだが、濱口竜介監督作『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」だけで狂気・感動・爆笑を生み出してしまう驚異の作品だ。まったく異なる3話オムニバス作品で、どの話も「ずっと観ていられる」と感じるほど素敵だった

あわせて読みたい

【傑作】濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』(原作:村上春樹)は「自然な不自然さ」が見事な作品

村上春樹の短編小説を原作にした映画『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介監督)は、村上春樹の小説の雰囲気に似た「自然な不自然さ」を醸し出す。「不自然」でしかない世界をいかにして「自然」に見せているのか、そして「自然な不自然さ」は作品全体にどんな影響を与えているのか

あわせて読みたい

【感想】映画『若おかみは小学生!』は「子どもの感情」を「大人の世界」で素直に出す構成に号泣させられる

ネット記事を読まなければ絶対に観なかっただろう映画『若おかみは小学生!』は、基本的に子ども向け作品だと思うが、大人が観てもハマる。「大人の世界」でストレートに感情を表に出す主人公の小学生の振る舞いと成長に、否応なしに感動させられる

あわせて読みたい

【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る

「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生

あわせて読みたい

【無知】映画『生理ちゃん』で理解した気になってはいけないが、男(私)にも苦労が伝わるコメディだ

男である私にはどうしても理解が及ばない領域ではあるが、女友達から「生理」の話を聞く機会があったり、映画『生理ちゃん』で視覚的に「生理」の辛さが示されることで、ちょっとは分かったつもりになっている。しかし男が「生理」を理解するのはやっぱり難しい

あわせて読みたい

【あらすじ】天才とは「分かりやすい才能」ではない。前進するのに躊躇する暗闇で直進できる勇気のこと…

ピアノのコンクールを舞台に描く『蜜蜂と遠雷』は、「天才とは何か?」と問いかける。既存の「枠組み」をいとも簡単に越えていく者こそが「天才」だと私は思うが、「枠組み」を安易に設定することの是非についても刃を突きつける作品だ。小説と映画の感想を一緒に書く

あわせて読みたい

【助けて】息苦しい世の中に生きていて、人知れず「傷」を抱えていることを誰か知ってほしいのです:『…

元気で明るくて楽しそうな人ほど「傷」を抱えている。そんな人をたくさん見てきた。様々な理由から「傷」を表に出せない人がいる世の中で、『包帯クラブ』が提示する「見えない傷に包帯を巻く」という具体的な行動は、気休め以上の効果をもたらすかもしれない

あわせて読みたい

【感想】「献身」こそがしんどくてつらい。映画『劇場』(又吉直樹原作)が抉る「信頼されること」の甘…

自信が持てない時、たった1人でも自分を肯定してくれる人がいてくれるだけで前に進めることがある。しかしその一方で、揺るぎない信頼に追い詰められてしまうこともある。映画『劇場』から、信じてくれる人に辛く当たってしまう歪んだ心の動きを知る

あわせて読みたい

【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない

TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった

あわせて読みたい

【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像

1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ

あわせて読みたい

【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…

好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性

あわせて読みたい

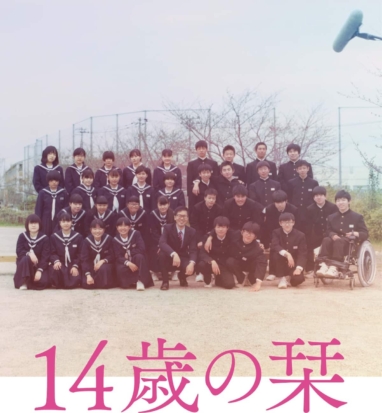

【現代】これが今の若者の特徴?衝撃のドキュメンタリー映画『14歳の栞』から中学生の今を知る

埼玉県春日部市に実在する中学校の2年6組の生徒35人。14歳の彼らに50日間密着した『14歳の栞』が凄かった。カメラが存在しないかのように自然に振る舞い、内心をさらけ出す彼らの姿から、「中学生の今」を知る

あわせて読みたい

【辛い】こじらせ女子必読!ややこしさと共に生きるしかない、自分のことで精一杯なすべての人に:『女…

「こじらせ」って感覚は、伝わらない人には全然伝わりません。だからこそ余計に、自分が感じている「生きづらさ」が理解されないことにもどかしさを覚えます。AVライターに行き着いた著者の『女子をこじらせて』をベースに、ややこしさを抱えた仲間の生き方を知る

あわせて読みたい

【考察】世の中は理不尽だ。平凡な奴らがのさばる中で、”特別な私の美しい世界”を守る生き方:『オーダ…

自分以外は凡人、と考える主人公の少女はとてもイタい。しかし、世間の価値観と折り合わないなら、自分の美しい世界を守るために闘うしかない。中二病の少女が奮闘する『オーダーメイド殺人クラブ』をベースに、理解されない世界をどう生きるかについて考察する

あわせて読みたい

【覚悟】人生しんどい。その場の”空気”から敢えて外れる3人の中学生の処世術から生き方を学ぶ:『私を知…

空気を読んで摩擦を減らす方が、集団の中では大体穏やかにいられます。この記事では、様々な理由からそんな選択をしない/できない、『私を知らないで』に登場する中学生の生き方から、厳しい現実といかにして向き合うかというスタンスを学びます

あわせて読みたい

【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…

誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます

あわせて読みたい

【葛藤】部活で後悔しないために。今やりたいことをやりきって、過去を振り返らないための全力:『風に…

勉強の方が、部活動より重要な理由なんて無い。どれだけ止められても「全力で打ち込みたい」という気持ちを抑えきれないものに出会える人生の方が、これからの激動の未来を生き延びられるはずと信じて突き進んでほしい。部活小説『風に恋う』をベースに書いていく

あわせて読みたい

【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…

メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方

あわせて読みたい

【肯定】価値観の違いは受け入れられなくていい。「普通」に馴染めないからこそ見える世界:『君はレフ…

子どもの頃、周りと馴染めない感覚がとても強くて苦労しました。ただし、「普通」から意識的に外れる決断をしたことで、自分が持っている価値観を言葉で下支えすることができたとも感じています。「普通」に馴染めず、自分がダメだと感じてしまう人へ。

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

普通って何?【本・映画の感想】 | ルシルナ

人生のほとんどの場面で、「普通」「常識」「当たり前」に対して違和感を覚え、生きづらさを感じてきました。周りから浮いてしまったり、みんなが当然のようにやっているこ…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント