目次

はじめに

この記事で取り上げる映画

「ヒプノシス レコードジャケットの美学」公式HP

VIDEO

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

今どこで観れるのか?

公式HPの劇場方法 をご覧ください

この記事の3つの要点

アイデアを生み出す天才だったがややこしい人間でもあったストームと、ストームのアイデアを完璧に具現化したポーのタッグが凄まじいクリエイティブを生み出した 「ヒプノシス」が関わった驚異的なクリエイティブの数々について ぶっ飛んだ時代を駆け抜けた彼らは、どうやってレコードのジャケットデザインの世界に足を踏み入れたのか? 現代的な感覚でも「カッコいい」と感じさせるデザインを生み出し続けた天才の人生に圧倒させられた

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

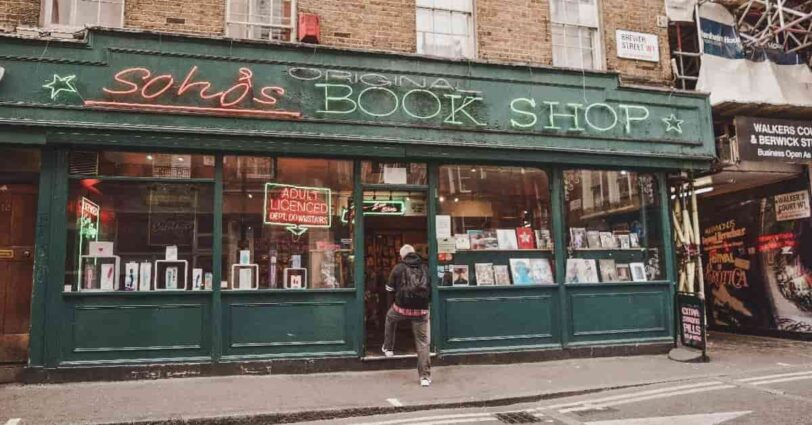

レコードジャケットの天才デザイナー集団の来歴を描いた映画『ヒプノシス』は、一時代を築きつつ衰退した彼らの“一瞬の煌めき”を回顧する

実に興味深い映画 だったなと思う。本作を観るまで「ヒプノシス」が何なのかは知らなかった のだが(人名かと思っていた)、一応「レコードのジャケットデザインの話」ぐらいのことは理解していた 。とはいえ、別にレコードジャケットに興味があるわけでもない。そもそも普段から音楽を聴く習慣がまったくなく 、本作で取り上げられているバンドの曲にしても、「どこかで聴いたことがあるな」程度にしか知らなかった ぐらいだ。

あわせて読みたい

【価値】レコードなどの「フィジカルメディア」が復権する今、映画『アザー・ミュージック』は必見だ

2016年に閉店した伝説のレコード店に密着するドキュメンタリー映画『アザー・ミュージック』は、「フィジカルメディアの衰退」を象徴的に映し出す。ただ私は、「デジタル的なもの」に駆逐されていく世の中において、「『制約』にこそ価値がある」と考えているのだが、若者の意識も実は「制約」に向き始めているのではないかとも思っている

しかし本作は、そんな人間が観ても面白く感じられる作品 だった。

「ヒプノシス」の創業者たちは、レコードのジャケットデザインでいかに一世を風靡し、そして衰退していったのか

それではまず、「ヒプノシス」が何なのか について説明しておこう。これは、1960年代から80年代にかけて、レコードのジャケットデザインで他の追随を許さなかったデザイン事務所 の名前である。創業したのは、ストーム・トーガソンとオーブリー・”ポー”・パウエルの2人 。ストームは2013年に亡くなったが、ポーはまだ健在であり、本作はそんなポーの証言を中心に、かつてヒプノシスと関わっていたデザイナーやミュージシャンなどからも様々に話を聞くことで、当時の「熱狂」を明らかにしようとする作品 である。

私はやはり、本作で紹介されたレコードジャケットをこれまで目にしたことがない と思う。ただ、現代的な感覚でも「うわっ、カッコいいじゃん」と感じさせるようなデザイン であり、凄く素敵だった。メインで取り上げられるアルバムジャケットがいくつかあるのだが、その中でもシンプルで挑発的だなと感じたのは、「牛の写真以外、バンド名もアルバム名も載せない」という、ピンク・フロイドの『原子心母』 。当時としてもかなり尖ったアイデア だったそうで、レコード会社などは猛反対したらしいが、ヒプノシスもピンク・フロイドも押し切った そうだ。とはいえ、今ではどちらも「失敗だった」と思っている みたいで、ただ、「色々チャレンジしてたら、そりゃそういうこともあるよね 」ぐらいの感覚のようである。

LEGACY RECORDINGS

¥2,407 (2025/07/29 23:19時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ストームとポーの役割は明白で、「ストームが出したアイデアをポーが実現する」というスタイル だった。ストームは、とにかくアイデアを生み出すことにかけては天才的 だったようで、ヒプノシスの絶頂期には、「あるアーティストに提案したものの採用されなかった『ボツ案』が、数週間後には別のアーティストのジャケットになっている」なんてことも日常茶飯事 だったそうだ。本作に登場する多くの人が彼のことを、「アイデアの宝庫」「1000万人に1人」「本物の天才」と大絶賛していた 。

しかしその一方で、人間的には相当ややこしいタイプ だったようだ。こちらについても多くの証言が存在し、「とにかく失礼」「無愛想」「怒りっぽい」「攻撃的」「口論好き」「見栄っ張り」「迷惑」と散々な言われよう だった。とにかくアーティスティックな人間 だったらしく、予算のことなど端から無視して自らのアイデアを具現化することばかりに注力したり 、さらに、「ヒプノシスらしくないならやらない」と、あのビートルズにさえNOを突きつけたりするようなスタンス だったそうだ。また、「広告」を毛嫌い していたため、広告代理店が台頭するようになるとさらに揉め事が増えていった という。

あわせて読みたい

【映画】ディオールのデザイナーだった天才ジョン・ガリアーノが差別発言で破滅した人生を語る:映画『…

何者なのかまったく知らない状態で観たドキュメンタリー映画『ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナー』は、差別発言によって失墜しすべてを失った天才デザイナーの凄まじい来歴が描かれる作品だ。実に複雑で興味深い存在だったし、その波乱の人生は、私のようなファッションに疎い人間でも面白く感じられると思う

何にせよ、「より良いものを生み出す」みたいな執念 がとにかく強く、その点に対する妥協の無さが、色んな場面で軋轢として浮き彫りになっている という感じだった。作中ではある人物が、「あれだけ素晴らしいものを長い間作り続けるのは、本当に特別な人間にしか出来ないことだ 」と言っており、やはり類まれな才能と存在感を持つ人物 だったのだろうなと思う。

ただ80年代に入ると、そんな絶頂を極めたヒプノシスにも翳りが見え始める 。本作ではポーが、「10ccの『Look Hear』が、ヒプノシスが予算青天井でジャケットを制作できた最後だと思う 」と話していた。大きく「ARE YOU NORMAL?」と書かれた中に、浜辺に置かれたカウチに羊が載った小さな写真が配されたデザインだ。『Look Hear』の発売が1980年らしいので、その頃までは無制限で制作が行えた ということなのだろう。

アーティスト:10cc

¥2,150 (2025/07/29 23:19時点 | Amazon調べ)

ポチップ

この点に関しては、ヒプノシスの事務所の向かいにあったスタジオを使っていたSEX PISTOLSのメンバーの証言が興味深かった 。彼は、「ヒプノシスは敵だった。時代遅れのバンドのジャケットをやっていたから 」みたいに言っていたのだ。また、その後登場したある人物は、「リアリティがあるかどうかが、パンク以前以後の大きな違いだ 」「ピンクの豚を空に飛ばすなんてことをやっていたら、15歳の若者には響かない 」とも話していた。「ピンクの豚を空に飛ばす」というのは、ヒプノシスが手掛けたあるジャケットデザインのことを指している。要するに、「時代の移り変わりによって、『カッコいい』の基準が変わった 」ということなのだろう。ヒプノシスのデザインは確かに一世を風靡したが、時代の変化には逆らえなかった のである。

アーティスト:ピンク・フロイド

¥2,285 (2025/07/29 23:21時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ヒプノシスの場合、「『ストームがやりたいこと』が時代に受け入れられていた 」のであり、さらにストームは「自分がやりたいこと」を優先するタイプ だったので、「時代に合わせる」みたいな選択をするつもりなどなかった のだろう。それはそれで、潔いスタンス ではないかと思う。

また、作中ではそこまで詳しく触れられはしなかったが、「レコードジャケットよりもMTV(MV)の方が重視されるようになった」という変化もまた、ヒプノシスには大きな打撃になった ようである。「『カッコいい』の基準」は常に移ろうものだが、「メディア」の変化の方は「時々起こる大激変」という感じであり、予測も対策も難しい だろうなと思う。

ただ、最近またレコードの人気が高まっている という話も聞くし、だとすれば、改めてヒプノシスのデザインが再評価されたりもする かもしれない。あるいは、もう既にされているからこそ、本作のような映画が作られた ということなのだろうか。先述した通り、個人的には「素敵だな」と感じるデザインが多かったし、現代的な感覚でも受け入れられるような気がしている 。さらに、「フォトショップなんかが無い時代に、これを切り貼りだけで作っていたのか! 」みたいな驚きも加わるはずなので、そういう視点でレコードジャケットを捉え直してみるのも面白いんじゃないか と思う。

あわせて読みたい

【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…

Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた

ヒプノシスによる斬新なデザインの数々

それでは、本作で紹介されていたヒプノシス制作のレコードジャケットについていくつか触れていく ことにしよう。

まず最もインパクトがあると感じたのが、ピンク・フロイドの『炎〜あなたがここにいてほしい』 である。スーツ姿の男性2人が握手している様子を真横から捉えた写真 なのだが、一方の男性の背中が燃えている のだ。CGなど無い時代であり、当然、本物の火を使って撮影されている 。スタントマンを起用しての撮影だったのだが、「静止した状態で火をつける」というのはそもそもかなり危険 なのだそうだ。しかし撮影は何度も行われ、スタントマンが「もうやらないからな!」とキレるまで、「最後あと1回だけ」と粘りに粘って撮り続けた そうである。

ソニーミュージックエンタテインメント

¥2,090 (2025/07/29 23:22時点 | Amazon調べ)

ポチップ

また、レッド・ツェッペリンの『線なる館』のジャケット撮影もかなり大変だった という。不思議な地形を持つ、北アイルランドのジャイアンツ・コーズウェイで撮影が行われた のだが、不幸なことに雨続きだったため、望むような写真は撮れなかった そうだ。しかしポーがその場で機転を利かせ、「あとでコラージュすればいい」という判断に切り替えたことで、結果的に撮影は30分で終わった し、さらに、実に不思議な魅力を放つジャケットに仕上がりもした のである。

ワーナーミュージックジャパン

¥1,009 (2025/07/29 23:22時点 | Amazon調べ)

ポチップ

あるいは、ウィングスの『Wings Greatest』の撮影もなかなか凄かった 。レコードジャケットだけ見ても伝わりにくいが、このジャケット写真は、「オークションで落札したどデカい像を、大金を掛けて雪山の上まで運んで撮られたもの 」なのである。ポール・マッカートニーの発案 だという。頂上付近の、居間ぐらいの面積しかない場所での撮影 だったのだが、高所恐怖症だというポーは6時間もそこにいた そうだ。しかしポーは「作品のためなら地の果てだって行く 」と口にしていたし、恐怖心なんかよりも作品制作を優先するという気概を常に持っていた そうである。

メインアーティスト:ポール・マッカートニー

¥250 (2025/07/29 23:23時点 | Amazon調べ)

ポチップ

さて、そんなヒプノシスを何よりも有名にしたのが、ピンク・フロイドの『狂気』のジャケット だった。理科の教科書に載っているような「プリズムによる分光」をシンプルにデザインした もので、このアルバムはなんと、全世界で6500万枚も売れた そうだ。このときも、いつものようにヒプノシスがいくつか案を提示したのだが、その際ピンク・フロイドのメンバーは、「違う 違う 違う これだ!」と、プリズムのデザインを見て全員一致で賛同した のだという。「他の案のことなんかいいからこれで進めてくれ」みたいに言われたストームは、その言い方にちょっと引っかかりを感じていたそうだが、ともかくデザインはすぐに決まり、そしてアルバムは世界的な大ヒットを記録した というわけだ。

EMI

¥2,299 (2025/07/29 23:24時点 | Amazon調べ)

ポチップ

そんなわけで、ストームとポーのコンビは、様々なトラブルや障壁を経験しながら素晴らしいアートワークを生み出し続け、その名を歴史に刻んだ 。ある人物はストームについて「先駆者ではなくオリジナルだった」という表現 を使っており、また別の人物はポーのことを「ストームにとってロケットのような懐刀だった」と評していた 。そんな最強の2人が出会いタッグを組んだからこそ生み出されたデザインだったということだろう。2人は「罵り合う兄弟のような関係性」 だったそうで、ぶっ飛んだ気質を持つストームに、特にポーは振り回されまくった のだと思う。しかしそれでも、こんな風に一時代を築き上げる仕事が出来る相手と出会えたことは僥倖 だったように思うし、羨ましさも感じさせられた。

ヒプノシスが辿ってきた来歴

では最後に、そんな彼らがどんな風に出会い、どのようにしてレコードジャケットの世界に入っていった のか、その来歴に触れてこの記事を終えようと思う。本作は基本的に時系列順にエピソードが紹介される構成 のため、今から書く話は、冒頭からしばらくの間語られる内容 である。

ケンブリッジ大学に通っていたポーは、何があったのか学校から追い出されてしまった のだという。当時両親は海外にいたため、ポーはイギリスで1人 だった。そのためポーは、「面白そうな人たちが出入りしている建物」を見つけたこともあり、「どうにかそこに入り込んで仲良くならなくちゃ」と考えた そうである。そこには色んな人たちがいたのだが、その中にストームもいた。2人はここで出会った のだ。また、ピンク・フロイドとして世に出る前のメンバーも出入り しており、この頃の繋がりが後に、レコードのジャケットデザインへの道を切り開く ことになる。

あわせて読みたい

【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…

「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる

さて、実はそこはストームの実家で、リベラルな母親は息子らが何をしていても特に気にしなかった そうだ。だから彼らは、当たり前のようにマリファナも吸っていた のだが、ある日警察がやってきた 。それに気づいた仲間の多くがマリファナを持って裏口から逃げたのだが、ポーはそのまま部屋に留まった という。後にストームから「どうして逃げなかったんだ? 」と聞かれたポーは、「沈みゆく船から逃げずに、最後まで闘う質なんだ 」と答えたそうだ。この瞬間から2人は、その後の人生を共にするようになった のである。

その後、ストームが王立芸術院の写真学科に入学する ことになり、「お前も入れ」とポーにも言ってきた という。「写真なんか撮ったことない」と返すと、「俺が教えてやるから」と言うストームから「合わせる、撮る、巻き取る。その繰り返しだ」みたいな雑なアドバイスだけもらった 。ただ、そんなきっかけからカメラを構えるようになったポーは、実際に写真を撮り自ら現像した際、30分前に撮った光景が見事に浮かび上がり鳥肌が立った そうだ。そして「これこそ自分がやるべきことだ 」と直感を得て、王立芸術院に半年通い写真を学んだ という。

彼らはその後、メンバーと元々知り合いだったピンク・フロイドから「ジャケットのデザインをしてくれないか」と頼まれたことでこの世界に足を踏み入れる 。写真は勉強したもののデザインなどしたことなかった彼らは、写真をモンタージュして色付けしたデザインも「作りながら学んだ」 そうだ。初期の頃のデザインはやはり荒削りだった そうだが、それでも光るものがあった ようで、その後もピンク・フロイドのレコードジャケットを中心にデザインに関わっていくことになる。

あわせて読みたい

【才能】映画『トノバン』が描く、「日本の音楽史を変えた先駆者・加藤和彦」のセンス良すぎる人生(「♪…

「♪おらは死んじまっただ~」が印象的な『帰って来たヨッパライ』で知られる加藤和彦の才能と魅力を余す所なく映し出すドキュメンタリー映画『トノバン』を観て、まったく知らなかった人物の凄まじい存在感に圧倒されてしまった。50年以上も前の人だが、音楽性や佇まいなどを含め、現代でも通用するだろうと思わせる雰囲気が凄まじい

さて、そんな彼らは当時、サウス・ケンジントンにあるアパートに住んでいた そうだ。「エジャートン・コート」みたいな名前だったと思うのだが、検索してもヒットしなかった。「昔のアパートの名前なんかググったって出てこないだろう」と思うかもしれないが、実はこのアパート、ロマン・ポランスキー監督の映画『反撥』の撮影で使われたことで知られている のだそうだ。なんと、その撮影で使われた照明器具などがそのまま残されていたとかで、ヒプノシスの面々はそれらをそのまま流用して撮影に使っていた という。また当時はヒッピー革命の真っ最中 であり、このアパートは「サイケデリックな奴らが集まる巣窟 」みたいにも見られていたようである。

そんな時代だったこともあり、トリップして創造性を高めるために、メンバーはLSDを使い始めた そうだ。しかしLSDは副作用も大きく、仲間内に亀裂が走ったり、ストームもポーも精神科に通うようになったりと色々大変なこともあった という。ただ、当時のことを述懐するポーの口ぶりでは、「LSDのお陰で常識を超越でき、ヒプノシスは成功した」という感覚を持っている ようだった。

そんな風にして少しずつレコードジャケットの仕事が増えていき、ポーはある時ストームから、「この道で行こうと決めた」と言われた そうだ。2人とも、そんな人生を歩むことになるとは思ってもみなかっただろう 。ポーはある場面で、「レコードジャケットのデザインをやろうなんて思っていたか? No。そんなこと、決めたことさえなかった 」みたいに話していたし、また、テレビのインタビューでストームが「裏口から入り込む」という表現を使っていた のも印象的だった。このように彼らは、覚悟や意欲といったものを特段持たないまま、流れに乗るようにしてジャケットデザインの世界に入り込んでいった のである。

あわせて読みたい

【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘

映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく

彼らはその後、デンマークストリート6番街に事務所を移した 。ここは、誰かが「ごみ溜めみたいな場所 」と評していたようななかなか酷い環境 であり、トイレがないのでシンクで用を足すみたいなクレイジーな状態 だったそうだ。しかし、前の家主がピアノを残しており 、処分しても構わないということだったので査定してもらうと、かなり高額で引き取ってもらえた 。そのお金でカメラや照明、さらには暗室まで作ることが出来、デザインの拠点としての体裁を整えることが出来た そうだ。

そんな当時の笑えないエピソード としては、「バスタブで印画紙を洗った」という大失敗 がある。というのも、印画紙が詰まってしまい、そしてよりにもよって連休中に水が溢れ出し、階下にあった本屋を水浸しにしてしまった からだ。書店は大損害を被ったが保険が利いた そうで、「どうにか助かった」とポーは話していた。しかし本屋としてはたまったもんじゃなかっただろう。

あわせて読みたい

【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…

日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる

また、ポーが言うには「60年代のロンドンは無法地帯だった 」そうで、「サイズが合わないソファを窓から投げ落とし、それがタクシーの上に載ってしまってもお咎めなしだった 」みたいな意味不明なエピソードを話していた。とはいえ、そういうムチャクチャな雰囲気が、ヒプノシスには合っていたのだろう 。金策はかなり大変だったそうだが、彼らはどうにか金をかき集め、ヒプノシスを継続させていく 。

そしてその頃、ヒプノシスのレコードジャケットが初めて大きく話題になった 。1971年に発売されたThe Niceの『Elegy』 である。彼らの曲を聴いていたストームの頭に「赤いサッカーボールが砂漠に並んでいる」というイメージが浮かび、それをそのままジャケットデザインとして具現化した のだ。撮影の準備は大変だったそうで、空気を抜いた60個の赤いサッカーボールをサハラ砂漠に持ち込んだ のだが、現地で空気を入れるのに1個20分もかかった という。それを実際に並べるのだって相当大変だっただろう。

Imports

¥3,071 (2025/07/29 23:26時点 | Amazon調べ)

ポチップ

このデザインは、ヒプノシスにとって大きな転換点になった とポーは話していた。というのも、「単なる風景アートがジャケットデザインとして売れること」が分かった からだ。突飛なものだとしても、アーティストが気に入ればレコードジャケットとして成立する 。そう実感できたことによって、ヒプノシスは飛躍していった というわけだ。

さらに1973年にも転機と言える出来事があった 。ポーは「神からの電話 」と表現していたが、あのビートルズから連絡が来た のだ。そして、ポール・マッカートニーが「刑務所からの脱獄」というアイデアを出し、それをストームがブラッシュアップ、そしてポーが撮影を行った『バンド・オン・ザ・ラン』のジャケットが初めての仕事 となった。ヒプノシスの「ストームが爆弾を落とし、ポーがその欠片を拾って仕上げる」みたいなスタイルはこの時に確立された のだそうだ。

Universal Music

¥2,593 (2025/07/29 23:26時点 | Amazon調べ)

ポチップ

こんな風にして、その圧倒的なクオリティによって時代を先導し、多くのアーティストから信頼を集め、そしてその期待に応え続けてきた のである。彼らのことはまったく知らなかったが、実に興味深く感じられる人たち だった。

あわせて読みたい

【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか

「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

配信で音楽を聴くことが当たり前になった現代においては「ジャケット」の価値はきっと薄れている のだと思うが、レコードの再評価と共にジャケットも改めて注目されているはずだ 。さらに、こんなドキュメンタリーが作られているのだから、ヒプノシスにも再び光が当たったりもする だろう。彼らは令和の今、どんな風に評価されるのだろうか?

そんなわけで本作は、実に驚くべき成果をもたらした、実に驚くべき者たちの人生を描き出すドキュメンタリー映画 である。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…

「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【虚構】映画『シアトリカル』が追う唐十郎と劇団唐組の狂気。芝居に生きる者たちの”リアル”とは?

映画『シアトリカル』は、異端児・唐十郎と、彼が主宰する「劇団唐組」に密着するドキュメンタリー映画である。「普段から唐十郎を演じている」らしい唐十郎は、「ややこしさ」と「分かりやすさ」をないまぜにした実に奇妙な存在だった。「演劇」や「演じること」に己を捧げた「狂気を孕む者たち」の生き様が切り取られた作品だ

あわせて読みたい

【全力】圧巻の演奏シーンに驚愕させられた映画『BLUE GIANT』。ライブ中の宮本はとにかく凄い(主演:…

映画『BLUE GIANT』は、「演奏シーン」がとにかく圧倒的すぎる作品でした。ストーリーは、これ以上シンプルには出来ないだろうというぐらいシンプルなのですが、「王道的物語」だからこその感動もあります。また、全体の1/4がライブシーンらしく、その視覚的な演出も含めて、まさに「音楽を体感する映画」だと言えるでしょう

あわせて読みたい

金沢&富山のアート旅!「21世紀美術館」だけじゃない激アツなおすすめ美術館巡りをご提案

金沢・富山を巡るアート旅に出かけてきました!メインの目的は「21世紀美術館」でしたが、それ以上に「ASTER Curator Museum」「LIP BAR」「KAMU kanazawa」などがとにかく素晴らしかったです。アートや美術のことはド素人ですが、超個人的主観で「金沢・富山で触れられるアートの良さ」について書いた旅行記となります

あわせて読みたい

【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く

映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた

あわせて読みたい

【感想】高倍率のやばい藝大入試に挑む映画『ブルーピリオド』は「生きてる実感の無さ」をぶち壊す(監…

映画『ブルーピリオド』は、大学入試で最高倍率とも言われる200倍の試験に挑む高校生たちの物語。東京藝術大学絵画科という果てしない最難関に、高校2年生から突然挑戦すると決めた矢口八虎を中心に、「『好き』に囚われた者たち」の果てしない情熱と葛藤を描き出す。絵を描くシーンを吹き替えなしで行った役者の演技にも注目だ

あわせて読みたい

【葛藤】映画『きみの色』(山田尚子)は、感受性が強すぎる若者のリアルをバンドを通じて描き出す(主…

山田尚子監督作『きみの色』は、これといった起伏のないストーリー展開でありながら、「若い世代の繊細さに満ちた人間関係」をとてもリアルに描き出す雰囲気が素敵な作品。「悩み・葛藤を抱えている状態が日常である」という雰囲気をベースにしつつ、「音楽」を起点に偶然繋がった3人の緩やかな日々を描き出す物語に惹きつけられた

あわせて読みたい

【映画】ディオールのデザイナーだった天才ジョン・ガリアーノが差別発言で破滅した人生を語る:映画『…

何者なのかまったく知らない状態で観たドキュメンタリー映画『ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナー』は、差別発言によって失墜しすべてを失った天才デザイナーの凄まじい来歴が描かれる作品だ。実に複雑で興味深い存在だったし、その波乱の人生は、私のようなファッションに疎い人間でも面白く感じられると思う

あわせて読みたい

【才能】映画『トノバン』が描く、「日本の音楽史を変えた先駆者・加藤和彦」のセンス良すぎる人生(「♪…

「♪おらは死んじまっただ~」が印象的な『帰って来たヨッパライ』で知られる加藤和彦の才能と魅力を余す所なく映し出すドキュメンタリー映画『トノバン』を観て、まったく知らなかった人物の凄まじい存在感に圧倒されてしまった。50年以上も前の人だが、音楽性や佇まいなどを含め、現代でも通用するだろうと思わせる雰囲気が凄まじい

あわせて読みたい

【感想】映画『ルックバック』の衝撃。創作における衝動・葛藤・苦悩が鮮やかに詰め込まれた傑作(原作…

アニメ映画『ルックバック』は、たった58分の、しかもセリフも動きも相当に抑制された「静」の映画とは思えない深い感動をもたらす作品だった。漫画を描くことに情熱を燃やす2人の小学生が出会ったことで駆動する物語は、「『創作』に限らず、何かに全力で立ち向かったことがあるすべての人」の心を突き刺していくはずだ

あわせて読みたい

【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…

映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた

あわせて読みたい

【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件

映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品

あわせて読みたい

【憧憬】「フランク・ザッパ」を知らずに映画『ZAPPA』を観て、「この生き様は最高」だと感じた

「フランク・ザッパ」がミュージシャンであることさえ禄に知らない状態で私が映画『ZAPPA』を観た私は、そのあまりに特異なスタンス・生き様にある種の憧憬を抱かされた。貫きたいと思う強い欲求を真っ直ぐ突き進んだそのシンプルな人生に、とにかくグッときたのだ。さらに、こんな凄い人物を知らなかった自分にも驚かされてしまった

あわせて読みたい

【価値】レコードなどの「フィジカルメディア」が復権する今、映画『アザー・ミュージック』は必見だ

2016年に閉店した伝説のレコード店に密着するドキュメンタリー映画『アザー・ミュージック』は、「フィジカルメディアの衰退」を象徴的に映し出す。ただ私は、「デジタル的なもの」に駆逐されていく世の中において、「『制約』にこそ価値がある」と考えているのだが、若者の意識も実は「制約」に向き始めているのではないかとも思っている

あわせて読みたい

【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…

日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる

あわせて読みたい

【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた

『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる

あわせて読みたい

【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する

映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である

あわせて読みたい

【映画】『街は誰のもの?』という問いは奥深い。「公共」の意味を考えさせる問題提起に満ちた作品

映画『街は誰のもの?』は、タイトルの通り「街(公共)は誰のものなのか?」を問う作品だ。そしてそのテーマの1つが、無許可で街中に絵を描く「グラフィティ」であることもまた面白い。想像もしなかった問いや価値観に直面させられる、とても興味深い作品である

あわせて読みたい

【改革】改修期間中の国立西洋美術館の裏側と日本の美術展の現実を映すドキュメンタリー映画:『わたし…

「コロナ禍」という絶妙すぎるタイミングで改修工事を行った国立西洋美術館の、普段見ることが出来ない「裏側」が映し出される映画『わたしたちの国立西洋美術館』は、「日本の美術展」の問題点を炙り出しつつ、「『好き』を仕事にした者たち」の楽しそうな雰囲気がとても魅力的に映るドキュメンタリー

あわせて読みたい

【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか

「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる

あわせて読みたい

【伝説】映画『ミスター・ムーンライト』が描くビートルズ武道館公演までの軌跡と日本音楽への影響

ザ・ビートルズの武道館公演が行われるまでの軌跡を描き出したドキュメンタリー映画『ミスター・ムーンライト』は、その登場の衝撃について語る多数の著名人が登場する豪華な作品だ。ザ・ビートルズがまったく知られていなかった頃から、伝説の武道館公演に至るまでの驚くべきエピソードが詰まった1作

あわせて読みたい

【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…

「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ

あわせて読みたい

【天才】タランティーノ作品ほぼ未見で観た面白ドキュメンタリー。映画に愛された映画オタクのリアル

『パルプ・フィクション』しか監督作品を観たことがないまま、本作『クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男』を観たが、とても面白いドキュメンタリー映画だった。とにかく「撮影現場に笑いが絶えない」ようで、そんな魅力的なモノづくりに関わる者たちの証言から、天才の姿が浮かび上がる

あわせて読みたい

【映画】ストップモーションアニメ『マルセル 靴をはいた小さな貝』はシンプルでコミカルで面白い!

靴を履いた体長2.5センチの貝をコマ撮りで撮影したストップモーション映画『マルセル 靴をはいた小さな貝』は、フェイクドキュメンタリーの手法で描き出すリアリティ満載の作品だ。謎の生き物が人間用の住居で工夫を凝らしながら生活する日常を舞台にした、感情揺さぶる展開が素晴らしい

あわせて読みたい

【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ

天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった

あわせて読みたい

【革命】観る将必読。「将棋を観ること」の本質、より面白くなる見方、そして羽生善治の凄さが満載:『…

野球なら「なんで今振らないんだ!」みたいな素人の野次が成立するのに、将棋は「指せなきゃ観てもつまらない」と思われるのは何故か。この疑問を起点に、「将棋を観ること」と「羽生善治の凄さ」に肉薄する『羽生善治と現代』は、「将棋鑑賞」をより面白くしてくれる話が満載

あわせて読みたい

【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語

観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」

あわせて読みたい

【あらすじ】映画化の小説『僕は、線を描く』。才能・センスではない「芸術の本質」に砥上裕將が迫る

「水墨画」という、多くの人にとって馴染みが無いだろう芸術を題材に据えた小説『線は、僕を描く』は、青春の葛藤と創作の苦悩を描き出す作品だ。「未経験のど素人である主人公が、巨匠の孫娘と勝負する」という、普通ならあり得ない展開をリアルに感じさせる設定が見事

あわせて読みたい

【評価】のん(能年玲奈)の映画『Ribbon』が描く、コロナ禍において「生きる糧」が芸術であることの葛藤

のん(能年玲奈)脚本・監督・主演の映画『Ribbon』。とても好きな作品だった。単に女優・のんが素晴らしいというだけではなく、コロナ禍によって炙り出された「生きていくのに必要なもの」の違いに焦点を当て、「魂を生き延びさせる行為」が制約される現実を切り取る感じが見事

あわせて読みたい

【表現】映画『名付けようのない踊り』で初めて見た田中泯のダンス。「芸術以前」を志向する圧倒的パワー

映画『名付けようのない踊り』の中で田中泯は言う。「私」や「個性」を表現することには違和感がある、と。「踊りのために身体を作る」のではなく、「野良仕事で出来た身体で踊る」のだ、と。芸術になる前の踊りを探したい、と。「唯一無二の表現者」の生涯と現在地を映し出すドキュメンタリー

あわせて読みたい

【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える

かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である

あわせて読みたい

【対立】パレスチナとイスラエルの「音楽の架け橋」は実在する。映画『クレッシェンド』が描く奇跡の楽団

イスラエルとパレスチナの対立を背景に描く映画『クレッシェンド』は、ストーリーそのものは実話ではないものの、映画の中心となる「パレスチナ人・イスラエル人混合の管弦楽団」は実在する。私たちが生きる世界に残る様々な対立について、その「改善」の可能性を示唆する作品

あわせて読みたい

【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ

映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙

あわせて読みたい

【アート】映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』が描く「美術界の闇」と「芸術作品の真正性」の奥深さ

美術界史上最高額510億円で落札された通称「救世主」は、発見される以前から「レオナルド・ダ・ヴィンチの失われた作品」として知られる有名な絵だった。映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』は、「芸術作品の真正性の問題」に斬り込み、魑魅魍魎渦巻く美術界を魅力的に描き出す

あわせて読みたい

【芸術】実話を下敷きに描く映画『皮膚を売った男』は、「アートによる鮮やかな社会問題風刺」が見事

「シリア難民の背中にタトゥーを彫り芸術作品として展示する」と聞くと非常に不謹慎に感じられるだろうが、彫ったのが国家間の移動を自由にする「シェンゲンビザ」だという点が絶妙な皮肉。実話をベースにした映画『皮膚を売った男』の、アートによる社会問題提起の見事な鮮やかさ

あわせて読みたい

【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…

「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる

あわせて読みたい

【革命】電子音楽誕生の陰に女性あり。楽器ではなく機械での作曲に挑んだ者たちを描く映画:『ショック…

現代では当たり前の「電子音楽」。その黎明期には、既存の音楽界から排除されていた女性が多く活躍した。1978年、パリに住む1人の女性が「電子音楽」の革命の扉をまさに開こうとしている、その1日を追う映画『ショック・ド・フューチャー』が描き出す「創作の熱狂」

あわせて読みたい

【感想】才能の開花には”極限の環境”が必要か?映画『セッション』が描く世界を私は否定したい

「追い込む指導者」が作り出す”極限の環境”だからこそ、才能が開花する可能性もあるとは思う。しかし、そのような環境はどうしても必要だろうか?最高峰の音楽院での壮絶な”指導”を描く映画『セッション』から、私たちの生活を豊かにしてくれるものの背後にある「死者」を想像する

あわせて読みたい

【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…

「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる

あわせて読みたい

【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…

ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ

あわせて読みたい

【あらすじ】天才とは「分かりやすい才能」ではない。前進するのに躊躇する暗闇で直進できる勇気のこと…

ピアノのコンクールを舞台に描く『蜜蜂と遠雷』は、「天才とは何か?」と問いかける。既存の「枠組み」をいとも簡単に越えていく者こそが「天才」だと私は思うが、「枠組み」を安易に設定することの是非についても刃を突きつける作品だ。小説と映画の感想を一緒に書く

あわせて読みたい

【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…

徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る

あわせて読みたい

【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:…

ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像

あわせて読みたい

【教養】美術を「感じたまま鑑賞する」のは難しい。必要な予備知識をインストールするための1冊:『武器…

芸術を「感性の赴くまま見る」のは、日本特有だそうだ。欧米では美術は「勉強するもの」と認識されており、本書ではアートを理解しようとするスタンスがビジネスにも役立つと示唆される。美術館館長を務める著者の『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』から基礎の基礎を学ぶ

あわせて読みたい

【天才】写真家・森山大道に密着する映画。菅田将暉の声でカッコよく始まる「撮り続ける男」の生き様:…

映画『あゝ荒野』のスチール撮影の際に憧れの森山大道に初めて会ったという菅田将暉の声で始まる映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』は、ちゃちなデジカメ1つでひたすら撮り続ける異端児の姿と、50年前の処女作復活物語が見事に交錯する

あわせて読みたい

【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…

「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する

あわせて読みたい

【諦め】「人間が創作すること」に意味はあるか?AI社会で問われる、「創作の悩み」以前の問題:『電気…

AIが個人の好みに合わせて作曲してくれる世界に、「作曲家」の存在価値はあるだろうか?我々がもうすぐ経験するだろう近未来を描く『電気じかけのクジラは歌う』をベースに、「創作の世界に足を踏み入れるべきか」という問いに直面せざるを得ない現実を考える

あわせて読みたい

【継続】「言語化できない」を乗り越えろ。「読者としての文章術」で、自分の思考をクリアにする:『読…

ブログやSNSなどが登場したことで、文章を書く機会は増えていると言える。しかし同時に、「他人に評価されるために書く」という意識も強くなっているだろう。『読みたいことを書けばいい』から、「楽しく書き”続ける”」ための心得を学ぶ

あわせて読みたい

【感想】努力では才能に勝てないのか?どうしても辿り着きたい地点まで迷いながらも突き進むために:『…

どうしても辿り着きたい場所があっても、そのあまりの遠さに目が眩んでしまうこともあるでしょう。そんな人に向けて、「才能がない」という言葉に逃げずに前進する勇気と、「仕事をする上で大事なスタンス」について『羊と鋼の森』をベースに書いていきます

あわせて読みたい

【表現者】「センスが良い」という言葉に逃げない。自分の内側から何かを表現することの本質:『作詞少…

大前提として、表現には「技術」が必要だ。しかし、「技術」だけでは乗り越えられない部分も当然ある。それを「あいつはセンスが良いから」という言葉に逃げずに、向き合ってぶつかっていくための心得とは何か。『作詞少女』をベースに「表現することの本質」を探る

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

文化・芸術・将棋・スポーツ【本・映画の感想】 | ルシルナ

知識や教養は、社会や学問について知ることだけではありません。文化的なものもリベラルアーツです。私自身は、創作的なことをしたり、勝負事に関わることはありませんが、…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント