目次

はじめに

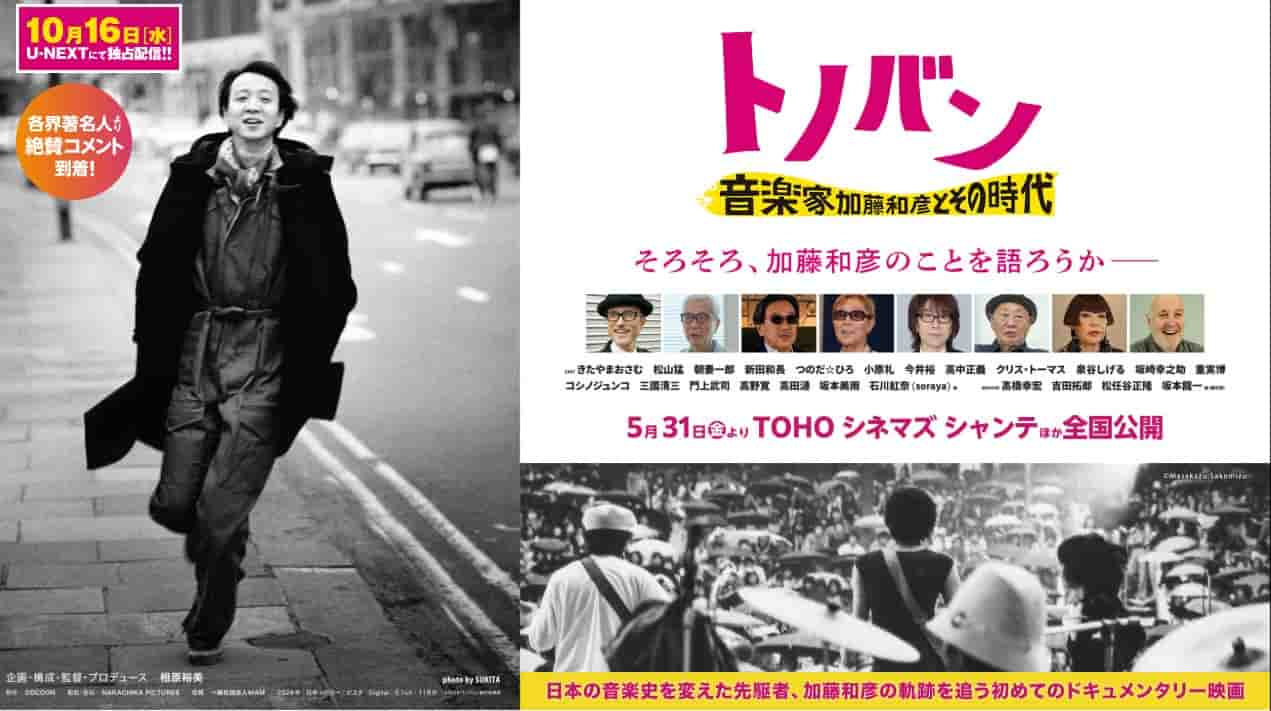

この記事で取り上げる映画

「トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代」公式HP

VIDEO

この映画をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

自主制作のLPレコードに収録されていた『帰って来たヨッパライ』が「オールナイトニッポン」を通じて大ヒットしデビューしたという特異な経歴 「ザ・フォーク・クルセダーズ」「サディスティック・ミカ・バンド」と、加藤和彦が率いたバンドにまつわる興味深いエピソードの数々 他人の才能を見抜いて開花させる能力にも秀でていた、まさに天才 加藤和彦のことはまったく何も知らずに観たのだが、実に興味深い人物だった

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません

観ながら「『帰って来たヨッパライ』の人か!」と感じたぐらい加藤和彦については何も知らなかったが、映画『トノバン』はメチャクチャ面白かった

映画を観るまでまったく存じ上げなかった加藤和彦は、音楽業界で凄まじい評価を得ている人だった

本作『トノバン』を観ながら最初に驚いたのは、「『♪おらは死んじまっただ~』の曲の人なのか」ということ 。そんな基本的な情報さえ知らないまま本作を観る人などまずいないだろう 。ちなみに、「♪あの素晴しい愛をもう一度~」の人でもあると知ってさらに驚かされた 。時代を超えて認知されている、まったく違うタイプの曲を生み出したなんて凄い ものだなと思う。

あわせて読みたい

【伝説】映画『ミスター・ムーンライト』が描くビートルズ武道館公演までの軌跡と日本音楽への影響

ザ・ビートルズの武道館公演が行われるまでの軌跡を描き出したドキュメンタリー映画『ミスター・ムーンライト』は、その登場の衝撃について語る多数の著名人が登場する豪華な作品だ。ザ・ビートルズがまったく知られていなかった頃から、伝説の武道館公演に至るまでの驚くべきエピソードが詰まった1作

そんなわけで私は、本作を観ながらずっと「どうして加藤和彦本人は登場しないんだろう?」とさえ感じていた 。既に亡くなっていることも知らなかった からだ。作中で使われていた過去映像の中に、肩書きが表記されない人物 が1人だけいて、「恐らく彼が加藤和彦なのだろう 」と思ったのだが、映画を観終えるまで確証はなかった。そして本作は、そんな程度の知識しかない人間が観ても十分楽しめる作品 である。

ちなみに、加藤和彦は「トノバン」という愛称 で知られており、それが本作のタイトルにもなっているわけだが、作中では「どうして『トノバン』と呼ばれているのか?」という説明はなかった 。恐らく、「加藤和彦のことを知っている人なら常識的な知識」なのだろう 。私は知らなかったのでネットで調べたのだが、スコットランド人のフォークロックミュージシャンである「ドノヴァン」という人物から付いた名前 なのだそうだ。まあ「ドノヴァン」のことも知らないので、「へぇ」としか思えないのだが。

さて本作中では、加藤和彦が作曲してきた様々な曲が流れる のだが、現代の感覚でも「斬新」「カッコイイ」と感じる んじゃないかと思う(私は普段音楽を聴かないので、その辺りの感覚に自信はないのだが)。例えば2025年の今、加藤和彦が作った曲を「謎のアーティストの新曲」として発表したら、全然受け入れられるような気がする 。加藤和彦は「日本の音楽史を変えた先駆者」と評されている そうなのだが、その評価に相応しい仕事をしてきた人 なのだろうなと感じた。

あわせて読みたい

【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…

「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる

そしてそんな人物を取り上げるドキュメンタリー映画だからこそ、出演者も豪華 である。泉谷しげる 、坂崎幸之助 、つのだ☆ひろ などのミュージシャンはもちろんのこと、シェフ・三國清三 やデザイナー・コシノジュンコ など異業種の人も出てくるし、声だけの出演も含めれば坂本龍一 、松任谷正隆 、吉田拓郎 と、錚々たるメンツなのだ。そしてそんな面々が口々に、加藤和彦の才能を絶賛していた のである。

あれほど「イコール音楽」だった人はいないと思う。

ワンアンドオンリーですよね。

あの当時、圧倒的なセンスがあったし、同時代では頭一つ飛び抜けていた。

あわせて読みたい

【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語

観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」

音楽だけではなく、ファッションも食も一流だった。

凄い舌を持ってるなと思った。

あんな人にこれまで会ったことがない。

とにかく「べた褒め 」という感じだった。音楽だけではなくあらゆる分野で「一流」だった そうで、そういう意味でも稀有な存在だった のだと思う。

あわせて読みたい

【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた

『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる

加藤和彦が率いたバンドがメジャーデビューした経緯と、そのデビューCDが大ヒットした理由

さて、加藤和彦についてまったく何も知らなかった私は当然、「♪おらは死んじまっただ~」というフレーズがあまりにも有名な『帰って来たヨッパライ』が彼のデビュー作だということも知らなかった 。正確には、彼が組んだバンド「ザ・フォーク・クルセダーズ」のデビュー曲 である。しかも彼らは『帰って来たヨッパライ』をインディーズで発表し、それが話題となりデビューを果たしている のだ。これは、1967年当時にはちょっと「あり得ない」状況だった という。

というわけでまずは、加藤和彦が音楽の世界で知られるようになったデビュー前後の話から始めよう と思う。

さて、「ザ・フォーク・クルセダーズ」は「結成時」と「メジャーデビュー時」とではメンバーが異なっている のだが、まずは「初代ザ・フォーク・クルセダーズ」がどのように結成されたのか から始めよう。当時はもちろんSNSなど無かった わけで、知らない人との交流は雑誌上で行われていた 。そして「初代ザ・フォーク・クルセダーズ」は、大学生だった加藤和彦が男性ファッション誌『メンズクラブ』内の「MEGA PHONE」という読者交流欄でメンバーを募集して結成されたバンド である。そのまま加藤和彦の地元・京都で活動を行っていた のだが、メンバーの何人かが受験やら就職やらで入脱退を繰り返し、その後正式に解散しようということになった ようだ。

あわせて読みたい

【対立】パレスチナとイスラエルの「音楽の架け橋」は実在する。映画『クレッシェンド』が描く奇跡の楽団

イスラエルとパレスチナの対立を背景に描く映画『クレッシェンド』は、ストーリーそのものは実話ではないものの、映画の中心となる「パレスチナ人・イスラエル人混合の管弦楽団」は実在する。私たちが生きる世界に残る様々な対立について、その「改善」の可能性を示唆する作品

その際、「どうせ解散するなら、記念にLPレコードを録音してから終わりにしよう 」という話になった。当時、あるバンドが自主制作でLPレコードを作ったという話を耳にしており、それなら自分たちにも出来るはずだと考えたのだ。またここには「中央に対するアンチテーゼ」という意味合いもあった 。当時、文化の中心はやはり「東京」だと考えられていたため、京都で活動していた彼らは「『東京以外でだって面白いことは出来る』という気概を示してやろう」と思っていた のである。こうして、僅か300枚の「解散記念LPレコード」を作る ことになった。タイトルは『ハレンチ』 。そしてこの中に、『帰って来たヨッパライ』と、後に物議を醸すことになる『イムジン河』が収録されていた のである。

さて、普通ならここで終わりだろう 。「ザ・フォーク・クルセダーズ」は解散したのだから、これ以上進展のしようがない 。しかし何と、解散記念で作った『ハレンチ』が思わぬ状況を引き連れてきた のである。

その説明のためにまず、本作『トノバン』の冒頭のシーンについて説明する ことにしよう。本作は、あるラジオの収録現場から始まった 。2022年10月3日午前1時から放送された「オールナイトニッポン」 である。「オールナイトニッポン」は1967年10月3日午前1時に始まった番組 だそうで、2022年のこの日の放送はちょうど55周年記念 だった。そして、初代パーソナリティである斎藤安弘が一夜限りの復活 を果たし、始まった頃の雰囲気に近い「オールナイトニッポン」の放送がスタートした のである。

あわせて読みたい

【革命】電子音楽誕生の陰に女性あり。楽器ではなく機械での作曲に挑んだ者たちを描く映画:『ショック…

現代では当たり前の「電子音楽」。その黎明期には、既存の音楽界から排除されていた女性が多く活躍した。1978年、パリに住む1人の女性が「電子音楽」の革命の扉をまさに開こうとしている、その1日を追う映画『ショック・ド・フューチャー』が描き出す「創作の熱狂」

さて、この「オールナイトニッポン」が本作とどう関係するのだろうか 。55周年記念放送でももちろんリスナーからお便りを募集しており、その中に「また『帰って来たヨッパライ』を流して下さい」というリクエストがあった のだ。「オールナイトニッポン」と『帰って来たヨッパライ』は実は切っても切れない関係にある 。というのも、「オールナイトニッポン」がこの曲を何度も繰り返し流したことで人気に火が付いた からだ。

そもそも、「300枚しか製作されなかった『ハレンチ』を聴いた者が、ラジオにリクエストを出す」というのがまず奇跡的 である。さらに、始まったばかりだった「オールナイトニッポン」には、「面白い曲なら、1日に何回流したっていいじゃないか」みたいな勢いがあった というのだ。そしてそれ故に、『帰って来たヨッパライ』はラジオでしこたま流され、爆発的な人気を博すことになった のである。

曲が人気になれば、バンドに注目が集まるのは当然 だ。こうしてレコード会社各社が、どこの誰とも分からない「ザ・フォーク・クルセダーズ」にアプローチを試みる ようになった。そんなこともあって、結果的にバンドは再結成することになった のである。

あわせて読みたい

【諦め】「人間が創作すること」に意味はあるか?AI社会で問われる、「創作の悩み」以前の問題:『電気…

AIが個人の好みに合わせて作曲してくれる世界に、「作曲家」の存在価値はあるだろうか?我々がもうすぐ経験するだろう近未来を描く『電気じかけのクジラは歌う』をベースに、「創作の世界に足を踏み入れるべきか」という問いに直面せざるを得ない現実を考える

バンドの初期メンバーがこの時のことについて、「自主制作のレコードが品切れたことが申し訳なかった 」と話していた。聴きたいと思ってくれるファンの元に届けられないことへのもどかしさを感じていた そうなのだ。だから、色んなレコード会社からオファーがあった中で、最も早く発売してくれるという東芝レコードと組む決断をした のだという。そして、初代とは少し異なるメンバーでバンドが再結成され、メジャーデビュー曲として『帰って来たヨッパライ』の発売に至った というわけだ。ちなみに、作中では言及されていなかったのだが、公式HPによると、『帰って来たヨッパライ』は「オリコン史上初のミリオンヒット」というとんでもない売上を記録した という。

こうして、京都で細々とバンド活動を続けていた加藤和彦らは衝撃のデビューを果たし、一躍時の人になっていく のである。

加藤和彦と彼が率いたバンドにまつわる様々なエピソード

さて、先程少しだけ触れた通り、第2弾シングルとし発表するはずだった『イムジン河』は、色んな事情から発売中止となってしまう 。また、再結成した「ザ・フォーク・クルセダーズ」をすぐに解散したり、そうかと思えば、作詞を担当していたバンドメンバーの北山修とすぐに曲を発表したりと色んな紆余曲折を経ながら、加藤和彦は次に「サディスティック・ミカ・バンド」を結成した 。相変わらず私は何も知らなかったので、鑑賞後に調べて新たに知ることも多かったのだが、本作に出演していたつのだ☆ひろは、この「サディスティック・ミカ・バンド」のドラムを務めていた そうなのだ。本作においては、そういうことも「観客は当然知っているだろう」という前提で作られている ので、加藤和彦について知らない人間が観るには「説明不足」という印象 が強くなる。もちろん、私のような人間に合わせる必要などないので、これは別に文句のつもりではない のだが。

あわせて読みたい

【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…

「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる

そんなわけで加藤和彦は新たなバンドを組んだ わけだが、この「サディスティック・ミカ・バンド」がイギリスでライブを行うことになった経緯がとても興味深かった 。

本作には実に多様な人物が登場する のだが、中でも「最も関係なさそうな人」に思えるのが「学生時代に輸入雑貨店『Yours』でアルバイトしていた人」 だろう。何でそんな人が出てくるのかと思ったのだが、「Yours」というのは当時芸能人や著名人がよく足を運んでいた店 だったそうで、その中に加藤和彦もいた のだという。そのアルバイト店員は加藤和彦に話しかける勇気など持ち合わせていなかった のだが、ある日ちょうどいいきっかけ があることに気づいた。店内に置かれていたイギリス発行の新聞に、日本でしか発売されていない「サディスティック・ミカ・バンド」のアルバムのレビューが掲載されていた のである。

これは良いチャンスだと思ったアルバイト店員は、勇気を振り絞って加藤和彦に話しかけてみた 。すると加藤和彦は、イギリスの新聞に取り上げられているという事実に驚き、「これちょっと借りていい?」と言って、レコード会社に確認するために新聞を持っていった そうだ。このやり取りが直接的なきっかけだったのかは映画を観ているだけでは判断できなかったが(あるいは、「東芝レコードがバンドをイギリスに売り込んだから新聞に載った」と考える方が自然だろうか)、いずれにせよ「サディスティック・ミカ・バンド」は、当時の日本のバンドとしては異例の「イギリスでのライブ」を実現させた のである。

あわせて読みたい

【価値】レコードなどの「フィジカルメディア」が復権する今、映画『アザー・ミュージック』は必見だ

2016年に閉店した伝説のレコード店に密着するドキュメンタリー映画『アザー・ミュージック』は、「フィジカルメディアの衰退」を象徴的に映し出す。ただ私は、「デジタル的なもの」に駆逐されていく世の中において、「『制約』にこそ価値がある」と考えているのだが、若者の意識も実は「制約」に向き始めているのではないかとも思っている

またイギリスでのライブよりも前の話 になるのだが、ビートルズなどの大物をプロデュースしてきたイギリスの音楽プロデューサーのクリス・トーマスを日本に呼んでアルバム制作を行った際のエピソード も実に興味深かった。加藤和彦もかなりの完璧主義者 みたいだが、クリスもなかなかのもの だったようで、東芝レコードでのレコーディング初日は「スピーカー合わせ」で終わった そうである。スタジオ内に備え付けられていたスピーカーの左右の出力がおかしいことに気付き、社内にあった30個ほどのスピーカーをすべてスタジオに集めさせ、最適なスピーカーの組み合わせを探るところから始めた というのだから、なかなかのものだろう。

このように、加藤和彦や彼が率いたバンドにまつわる様々なエピソードが紹介される のだが、中でもなかなかのインパクトだったのが「『サディスティック・ミカ・バンド』が解散するに至った経緯」 である。ただこれも作中ではあまりきちんとは説明されなかったため、鑑賞後に知った事実も含めて説明したい と思う。

そもそものきっかけは、クリス・トーマスと仕事をしたこと だった。そしてどうも、「サディスティック・ミカ・バンド」のボーカルであり加藤和彦の妻でもあったミカがクリス・トーマスと不倫関係に陥った そうである。そのため、ミカは加藤和彦と離婚、バンドも抜ける ことになった。そして、ボーカルが抜けたため、バンドも解散する という運びになったのだろう。

あわせて読みたい

【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する

映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である

ちなみにミカの本名 は福井光子だそうで、実はこの名前、本作『トノバン』の冒頭の方で一度出てくる 。「ザ・フォーク・クルセダーズ」の初期メンバーの1人が、「加藤和彦との出会いは、福井光子のボーイフレンドとしてだった」みたいなことを語っていた のだ。つまり加藤和彦は、大学時代に出会った面々と「ザ・フォーク・クルセダーズ」を組み、また同じく大学時代に出会った福井光子と「サディスティック・ミカ・バンド」を組み、さらに結婚もした のである。やはり、「才能のある者の近くには才能を持つ者がいる 」ということなのだろうか。

さて、もちろんミカ(福井光子)との別れは加藤和彦にとって大きな打撃だった だろうが、悪いことばかりではなかった 。というのも彼はその後、作詞家の安井かずみ(ずず)と出会った からだ。2人は結婚し、公私ともに支え合う良い関係になった という。つまり結果から言えば、ミカとの別れはむしろ良いこと だったとさえ言えるのかもしれない。

加藤和彦の凄まじいプロデュース能力

加藤和彦はこのように、自身の音楽活動も積極的に行っていた わけだが、個人的にはむしろ「プロデュース能力」の方に凄さを感じた 。加藤和彦との関係性は忘れてしまったが、ある人物が作中で「『良いモノを発見する能力』が高いことは知っていたし、彼が進む方向に乗っかれば良いモノが出来ることも分かっていた 」みたいなことを言っており、そういう「先導者」みたいな能力値が凄まじく高い人だった のだろうとな思う。

あわせて読みたい

【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか

「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる

中でも印象的だったのが、松任谷正隆と山下達郎の会話 である。本作では「ラジオの音源を流す」という形で2人のやり取りが紹介される のだが、その中で山下達郎が「どうして加藤和彦が松任谷正隆を連れてきたのか、未だに俺は知らないんだよなぁ 」みたいなことを口にしたことをきっかけに、加藤和彦の思い出話 が始まっていく。松任谷正隆は、まだまったく無名の頃に山下達郎のスタジオレコーディングに参加することになった のだが、その経緯についての話である。

松任谷正隆がアマチュアだった頃に出場した何かのコンテストの審査員に加藤和彦がいた のだそうだ。彼は「そのコンテストで勝ったのか負けたのかもう忘れちゃったけど 」と言っており、勝敗は記憶に残っていない ようだが、コンテストの終わりに加藤和彦から声を掛けられたことは覚えている という。「数日後にスタジオで収録があるから来て 」という話で、その日はピアノを弾いて1万3000円もらって帰った そうだ。

松任谷正隆は、「もうこれで終わりだろう」と思っていた という。しかしその後、加藤和彦から再度連絡があり、「テイチクに来てくれ」と言われる 。「テイチク」というのは、今もあるのかは知らないが、当時としては誰もが知る音楽スタジオ で、行ってみるとそこにはなんと山下達郎がいた のだそうだ。こんな経緯から松任谷正隆は、「初めてのレコーディングが山下達郎」という形でキャリアをスタートさせる ことになったのである。加藤和彦はコンテストでの演奏だけから松任谷正隆の才能を見抜い たのだろうし、その眼力は確かだった というわけだ。

あわせて読みたい

【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ

天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった

また別の人物も面白い話をしていた 。編曲家として活動するある人物は、元々はただのバンドマンだった のだが、ある日「レコーディングするから」と加藤和彦から声がかかる 。彼は、「加藤和彦がアレンジした曲を演奏するだけ」だと思って現場に向かった わけだが、スタジオ入りしてみるとなんと、「イントロがまだ決まってないんだよねぇ」と言われた のである。そのため成り行きでアレンジに関わることになり、その日から編曲家としての人生も始まっていった のだという。

そして坂本龍一も「まったく同じ経験がある」と話していた 。恐らくだが、「こいつなら出来るだろう」と見込んだ人間に無茶振りすることで才能を引き出そうとしていたんじゃないか と思う。いや、それは良く解釈しているだけで、実際には「自分でアレンジを考えるのがめんどくさかっただけ」なのかもしれないが 。しかし実情はともかく、「加藤和彦のプロデュース能力」によって才能が開花した人がいることは確か だし、そういう点でも才能を発揮した人物 なのだと理解できた。

なんとも凄まじい人物 なのである。

あわせて読みたい

【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…

映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった

あわせて読みたい

【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。

最後に

加藤和彦が最前線で活躍していたのは私が生まれる前だったはず なので、詳しく知らなくてもおかしくはないと思っているが、知れば知るほど実に興味深い存在 で、また溢れんばかりの才能があった人物 なのだなとも実感させられた。183cmとかなりの長身で、さらにファッションセンスも抜群だった そうなので、20~30代当時の加藤和彦がそのまま現代に現れたとしても、するっと馴染めてしまうんじゃないだろうか 。先述した通り、その音楽性も恐らく現代で通用するように思う し、本当に「時代を先取りした生き方」をしていたんだろう なと思う。

そんなわけで、加藤和彦の魅力に溢れたとても興味深い作品 だった。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…

「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【悲劇】東京大空襲経験者の体験談。壊滅した浅草、隅田川の遺体、その後の人々の暮らし等の証言集:映…

映画『東京大空襲 CARPET BOMBING of Tokyo』は、2時間半で10万人の命が奪われたという「東京大空襲」を始め、「山手空襲」「八王子空襲」などを実際に経験した者たちの証言が収録された作品だ。そのあまりに悲惨な実態と、その記憶を具体的にはっきりと語る証言者の姿、そのどちらにも驚かされてしまった

あわせて読みたい

【信念】アフガニスタンに中村哲あり。映画『荒野に希望の灯をともす』が描く規格外の功績、生き方

映画『荒野に希望の灯をともす』は、アフガニスタンの支援に生涯を捧げ、個人で実現するなど不可能だと思われた用水路建設によって砂漠を緑地化してしまった中村哲を追うドキュメンタリー映画だ。2019年に凶弾に倒れるまで最前線で人々を先導し続けてきたその圧倒的な存在感に、「彼なき世界で何をすべきか」と考えさせられる

あわせて読みたい

【アート】映画『ヒプノシス』は、レコードジャケットの天才創作集団の繁栄と衰退を掘り起こす

映画『ヒプノシス』は、レコードのジャケットデザインで一世を風靡した天才集団「ヒプノシス」の栄枯盛衰を描き出すドキュメンタリー映画である。ストームとポーの2人が中心となって作り上げた凄まじいクリエイティブはそのまま、レコードジャケットの歴史と言っていいほどだ。ぶっ飛んだ才能とその生き方を知れる映画である

あわせて読みたい

金沢&富山のアート旅!「21世紀美術館」だけじゃない激アツなおすすめ美術館巡りをご提案

金沢・富山を巡るアート旅に出かけてきました!メインの目的は「21世紀美術館」でしたが、それ以上に「ASTER Curator Museum」「LIP BAR」「KAMU kanazawa」などがとにかく素晴らしかったです。アートや美術のことはド素人ですが、超個人的主観で「金沢・富山で触れられるアートの良さ」について書いた旅行記となります

あわせて読みたい

【感想】高倍率のやばい藝大入試に挑む映画『ブルーピリオド』は「生きてる実感の無さ」をぶち壊す(監…

映画『ブルーピリオド』は、大学入試で最高倍率とも言われる200倍の試験に挑む高校生たちの物語。東京藝術大学絵画科という果てしない最難関に、高校2年生から突然挑戦すると決めた矢口八虎を中心に、「『好き』に囚われた者たち」の果てしない情熱と葛藤を描き出す。絵を描くシーンを吹き替えなしで行った役者の演技にも注目だ

あわせて読みたい

【映画】ディオールのデザイナーだった天才ジョン・ガリアーノが差別発言で破滅した人生を語る:映画『…

何者なのかまったく知らない状態で観たドキュメンタリー映画『ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナー』は、差別発言によって失墜しすべてを失った天才デザイナーの凄まじい来歴が描かれる作品だ。実に複雑で興味深い存在だったし、その波乱の人生は、私のようなファッションに疎い人間でも面白く感じられると思う

あわせて読みたい

【現在】ウーマンラッシュアワー村本大輔がテレビから消えた理由と彼の”優しさ”を描く映画:『アイアム…

「テレビから消えた」と言われるウーマンラッシュアワー・村本大輔に密着する映画『アイアム・ア・コメディアン』は、彼に対してさほど関心を抱いていない人でも面白く観られるドキュメンタリー映画だと思う。自身の存在意義を「拡声器」のように捉え、様々な社会問題を「お笑い」で発信し続ける姿には、静かな感動さえ抱かされるだろう

あわせて読みたい

【実話】映画『ダム・マネー ウォール街を狙え!』は「株で大儲けした」だけじゃない痛快さが面白い

ダム・マネー ウォール街を狙え!』では、株取引で莫大な利益を得た実在の人物が取り上げられる。しかし驚くべきは「大金を得たこと」ではない。というのも彼はなんと、資産5万ドルの身にも拘らず、ウォール街の超巨大資本ファンドを脅かす存在になったのである! 実話とは思えない、あまりにも痛快な物語だった

あわせて読みたい

【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…

映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた

あわせて読みたい

【悲劇】映画『プリンセス・ダイアナ』『スペンサー』で知る、その凄まじい存在感と王室の窮屈さ

ドキュメンタリー映画『プリンセス・ダイアナ』と映画『スペンサー』は、衝撃的な死を遂げたダイアナ妃の生涯を対照的な形で描き出す作品だ。「過去映像のみ」で構成される非常に挑戦的な『プリンセス・ダイアナ』と、「王室との不和」を正面から描き出す『スペンサー』の2作によって、彼女が歩んだ壮絶な人生が浮き彫りにされる

あわせて読みたい

【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件

映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品

あわせて読みたい

【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…

映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です

あわせて読みたい

【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…

猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う

あわせて読みたい

【憧憬】「フランク・ザッパ」を知らずに映画『ZAPPA』を観て、「この生き様は最高」だと感じた

「フランク・ザッパ」がミュージシャンであることさえ禄に知らない状態で私が映画『ZAPPA』を観た私は、そのあまりに特異なスタンス・生き様にある種の憧憬を抱かされた。貫きたいと思う強い欲求を真っ直ぐ突き進んだそのシンプルな人生に、とにかくグッときたのだ。さらに、こんな凄い人物を知らなかった自分にも驚かされてしまった

あわせて読みたい

【価値】レコードなどの「フィジカルメディア」が復権する今、映画『アザー・ミュージック』は必見だ

2016年に閉店した伝説のレコード店に密着するドキュメンタリー映画『アザー・ミュージック』は、「フィジカルメディアの衰退」を象徴的に映し出す。ただ私は、「デジタル的なもの」に駆逐されていく世の中において、「『制約』にこそ価値がある」と考えているのだが、若者の意識も実は「制約」に向き始めているのではないかとも思っている

あわせて読みたい

【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…

日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる

あわせて読みたい

【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…

クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい

あわせて読みたい

【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた

『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる

あわせて読みたい

【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…

映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う

あわせて読みたい

【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘

映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく

あわせて読みたい

【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか

「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる

あわせて読みたい

【伝説】映画『ミスター・ムーンライト』が描くビートルズ武道館公演までの軌跡と日本音楽への影響

ザ・ビートルズの武道館公演が行われるまでの軌跡を描き出したドキュメンタリー映画『ミスター・ムーンライト』は、その登場の衝撃について語る多数の著名人が登場する豪華な作品だ。ザ・ビートルズがまったく知られていなかった頃から、伝説の武道館公演に至るまでの驚くべきエピソードが詰まった1作

あわせて読みたい

【天才】タランティーノ作品ほぼ未見で観た面白ドキュメンタリー。映画に愛された映画オタクのリアル

『パルプ・フィクション』しか監督作品を観たことがないまま、本作『クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男』を観たが、とても面白いドキュメンタリー映画だった。とにかく「撮影現場に笑いが絶えない」ようで、そんな魅力的なモノづくりに関わる者たちの証言から、天才の姿が浮かび上がる

あわせて読みたい

【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘

重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー

あわせて読みたい

【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…

稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる

あわせて読みたい

【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ

天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった

あわせて読みたい

【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…

「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る

あわせて読みたい

【挑戦】手足の指を失いながら、今なお挑戦し続ける世界的クライマー山野井泰史の”現在”を描く映画:『…

世界的クライマーとして知られる山野井泰史。手足の指を10本も失いながら、未だに世界のトップをひた走る男の「伝説的偉業」と「現在」を映し出すドキュメンタリー映画『人生クライマー』には、小学生の頃から山のことしか考えてこなかった男のヤバい人生が凝縮されている

あわせて読みたい

【伝説】やり投げ選手・溝口和洋は「思考力」が凄まじかった!「幻の世界記録」など数々の逸話を残した…

世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的なトレーニングと、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界記録」を叩き出した天才の伝説と実像

あわせて読みたい

【驚異】甲子園「2.9連覇」を成し遂げた駒大苫小牧野球部監督・香田誉士史の破天荒で規格外の人生:『勝…

「田中将大と斎藤佑樹の死闘」「37年ぶりの決勝戦再試合」「驚異の2.9連覇」など話題に事欠かなかった駒大苫小牧野球部。その伝説のチームを率いた名将・香田誉士史の評伝『勝ちすぎた監督』は、体罰が問題になった男の毀誉褒貶を余すところなく描き出す。しかしとんでもない男だ

あわせて読みたい

【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画

映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい

あわせて読みたい

【欠落】映画『オードリー・ヘプバーン』が映し出す大スターの生き方。晩年に至るまで生涯抱いた悲しみ…

映画『オードリー・ヘプバーン』は、世界的大スターの知られざる素顔を切り取るドキュメンタリーだ。戦争による壮絶な飢え、父親の失踪、消えぬ孤独感、偶然がもたらした映画『ローマの休日』のオーディション、ユニセフでの活動など、様々な証言を元に稀代の天才を描き出す

あわせて読みたい

【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…

遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている

あわせて読みたい

【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語

観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」

あわせて読みたい

【あらすじ】映画化の小説『僕は、線を描く』。才能・センスではない「芸術の本質」に砥上裕將が迫る

「水墨画」という、多くの人にとって馴染みが無いだろう芸術を題材に据えた小説『線は、僕を描く』は、青春の葛藤と創作の苦悩を描き出す作品だ。「未経験のど素人である主人公が、巨匠の孫娘と勝負する」という、普通ならあり得ない展開をリアルに感じさせる設定が見事

あわせて読みたい

【評価】のん(能年玲奈)の映画『Ribbon』が描く、コロナ禍において「生きる糧」が芸術であることの葛藤

のん(能年玲奈)脚本・監督・主演の映画『Ribbon』。とても好きな作品だった。単に女優・のんが素晴らしいというだけではなく、コロナ禍によって炙り出された「生きていくのに必要なもの」の違いに焦点を当て、「魂を生き延びさせる行為」が制約される現実を切り取る感じが見事

あわせて読みたい

【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える

かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である

あわせて読みたい

【アート】映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』が描く「美術界の闇」と「芸術作品の真正性」の奥深さ

美術界史上最高額510億円で落札された通称「救世主」は、発見される以前から「レオナルド・ダ・ヴィンチの失われた作品」として知られる有名な絵だった。映画『ダ・ヴィンチは誰に微笑む』は、「芸術作品の真正性の問題」に斬り込み、魑魅魍魎渦巻く美術界を魅力的に描き出す

あわせて読みたい

【青春】二宮和也で映画化もされた『赤めだか』。天才・立川談志を弟子・談春が描く衝撃爆笑自伝エッセイ

「落語協会」を飛び出し、新たに「落語立川流」を創設した立川談志と、そんな立川談志に弟子入りした立川談春。「師匠」と「弟子」という関係で過ごした”ぶっ飛んだ日々”を描く立川談春のエッセイ『赤めだか』は、立川談志の異端さに振り回された立川談春の成長譚が面白い

あわせて読みたい

【人生】日本人有名プロゲーマー・梅原大吾の名言満載の本。「努力そのものを楽しむ」ための生き方とは…

「eスポーツ」という呼び名が世の中に定着する遥か以前から活躍する日本人初のプロゲーマー・梅原大吾。17歳で世界一となり、今も一線を走り続けているが、そんな彼が『勝ち続ける意志力』で語る、「『努力している状態』こそを楽しむ」という考え方は、誰の人生にも参考になるはずだ

あわせて読みたい

【驚異】『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』って書名通りの本。異端ロックバンドの”稼ぎ方”

日本ではあまり知られていないが、熱狂的なファンを持つロックバンド「グレイトフル・デッド」。彼らは50年も前から、現代では当たり前となった手法を続け、今でも年間5000万ドルを稼いでいる。『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』で「ファンからの愛され方」を学ぶ

あわせて読みたい

【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…

「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる

あわせて読みたい

【革命】電子音楽誕生の陰に女性あり。楽器ではなく機械での作曲に挑んだ者たちを描く映画:『ショック…

現代では当たり前の「電子音楽」。その黎明期には、既存の音楽界から排除されていた女性が多く活躍した。1978年、パリに住む1人の女性が「電子音楽」の革命の扉をまさに開こうとしている、その1日を追う映画『ショック・ド・フューチャー』が描き出す「創作の熱狂」

あわせて読みたい

【感想】才能の開花には”極限の環境”が必要か?映画『セッション』が描く世界を私は否定したい

「追い込む指導者」が作り出す”極限の環境”だからこそ、才能が開花する可能性もあるとは思う。しかし、そのような環境はどうしても必要だろうか?最高峰の音楽院での壮絶な”指導”を描く映画『セッション』から、私たちの生活を豊かにしてくれるものの背後にある「死者」を想像する

あわせて読みたい

【実話】映画『ハドソン川の奇跡』の”糾弾された英雄”から、「正しさ」をどう「信じる」かを考える

制御不能の飛行機をハドソン川に不時着させ、乗員乗客155名全員の命を救った英雄はその後、「わざと機体を沈め損害を与えたのではないか」と疑われてしまう。映画『ハドソン川の奇跡』から、「正しさ」の難しさと、「『正しさ』の枠組み」の重要性を知る

あわせて読みたい

【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…

「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る

あわせて読みたい

【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…

「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる

あわせて読みたい

【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…

Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた

あわせて読みたい

【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る

「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える

あわせて読みたい

【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….

つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る

あわせて読みたい

【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…

ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ

あわせて読みたい

【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…

徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る

あわせて読みたい

【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…

世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ

あわせて読みたい

【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像

1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ

あわせて読みたい

【諦め】「人間が創作すること」に意味はあるか?AI社会で問われる、「創作の悩み」以前の問題:『電気…

AIが個人の好みに合わせて作曲してくれる世界に、「作曲家」の存在価値はあるだろうか?我々がもうすぐ経験するだろう近未来を描く『電気じかけのクジラは歌う』をベースに、「創作の世界に足を踏み入れるべきか」という問いに直面せざるを得ない現実を考える

あわせて読みたい

【感想】努力では才能に勝てないのか?どうしても辿り着きたい地点まで迷いながらも突き進むために:『…

どうしても辿り着きたい場所があっても、そのあまりの遠さに目が眩んでしまうこともあるでしょう。そんな人に向けて、「才能がない」という言葉に逃げずに前進する勇気と、「仕事をする上で大事なスタンス」について『羊と鋼の森』をベースに書いていきます

あわせて読みたい

【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…

日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書

あわせて読みたい

【表現者】「センスが良い」という言葉に逃げない。自分の内側から何かを表現することの本質:『作詞少…

大前提として、表現には「技術」が必要だ。しかし、「技術」だけでは乗り越えられない部分も当然ある。それを「あいつはセンスが良いから」という言葉に逃げずに、向き合ってぶつかっていくための心得とは何か。『作詞少女』をベースに「表現することの本質」を探る

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

文化・芸術・将棋・スポーツ【本・映画の感想】 | ルシルナ

知識や教養は、社会や学問について知ることだけではありません。文化的なものもリベラルアーツです。私自身は、創作的なことをしたり、勝負事に関わることはありませんが、…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント