目次

はじめに

あわせて読みたい

パンサー尾形が解説!NHKの超面白い数学番組『笑わない数学』の話題をさらに深掘りする記事

お笑い芸人・パンサー尾形が、笑い一切無しで、難解だが魅力的な数学世界を大真面目に解説するNHKの数学番組『笑わない数学』。同番組で紹介された様々な話題について、当ブログでも記事を書いているので、それらをまとめて紹介していきます。番組を観て興味を持った方、さらに深掘りするのにご参考下さい。

この記事で取り上げる本

著:サイモン・シン, 翻訳:青木薫

¥782 (2021/09/24 06:18時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

Softbank Creative/Tsai Fong Books

¥1,980 (2021/09/24 06:19時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

この本をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

- 紹介する2書目はどちらも分かりやすいが、かなり対照的な内容

- 「フェルマーの最終定理」とはどんな予想なのか?

- 証明の過程には、様々な数学者のドラマが溢れている

数学が苦手だという人でも、サイモン・シンの『フェルマーの最終定理』だけは読んでほしい

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

「フェルマーの最終定理」をきちんと知りたい方に勧めるオススメの2冊、サイモン・シンの『フェルマーの最終定理』と結城浩の『数学ガール』

あわせて読みたい

【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…

「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか

この記事では、見出しに挙げた2書目を紹介する。「フェルマーの最終定理」そのものにももちろん触れるが、正直、壮大なドラマと重厚な知識の詰まったこの「証明物語」は、簡単には説明できない。是非とも、本を読んでその面白さと衝撃を体感してほしいと思う。

2書目の違いについて書いておこう。どちらも「フェルマーの最終定理」をかなり真正面から扱っている作品だが、ちょっと性質が違う。サイモン・シンの方は、どちらかと言えば「人間ドラマ」に比重が置かれている。一方「数学ガール」では、数学的な記述が重視されている。

どちらも、一般向けの数学書であり、文系の人でも手を出せる作品だ(「数学ガール」の方は、後半に行けば行くほど難易度は上がるが)。「フェルマーの最終定理」とはどんな問題であり、どのような歴史を有し、証明に至る過程でどのような数学的知見が駆使されたのかなどについて詳しく知りたいという方は、是非この2冊を読んでみてほしい。

あわせて読みたい

【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…

「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る

特に、「数学に興味はあるけれど、全然知識はないし、本1冊読み切れるか自信がない」という方には、サイモン・シンを勧める。サイモン・シンの『フェルマーの最終定理』は、「数学が苦手だという”だけ”の理由で読まないとしたらあまりにももったいない」と感じるほど、読みやすく噛み砕いてくれる。

また、「フェルマーの最終定理」の人間ドラマをメインに取り上げた『哲学的な何か、あと科学とか』に関する記事も書いているので紹介しておこう。

サイモン・シンの『フェルマーの最終定理』は人間ドラマが多めの作品ではあるのだが、決して数学的な記述も逃げていない。「逃げていない」というのは、「どうせわからないだろうから」というような書き方をしない、ということだ。

あわせて読みたい

【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…

「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる

例えば「フェルマーの最終定理」には、「モジュラー形式」という単語が登場する。私も、これがなんなのか上手く説明できないほど、きちんと数学を学んでいる人でなければ触れる機会がない単語だ。

そして、このような高度は単語が出てくる書籍は大体、数学者が書くことが多いだろうし、そうなると記述が難しくなる。表現は悪いが、書き手が「どうせほとんどの読者には『モジュラー形式』なんて伝わらないだろうなぁ」と考えているような”気がして”しまう記述に出会うこともある。

ただサイモン・シンは、そのような難しい単語や概念の説明からも逃げない。もちろん、その説明が上手くいっているかどうかは読む人次第だと思うが(私は、上手くいっていると思っている)、少なくとも「どうせ伝わらないだろ」という印象にはならない。難しいなりに、ごく一般の人にも伝わるような書き方で説明してくれる。

あわせて読みたい

【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…

8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ

恐らくそれは、サイモン・シンが数学者ではないからこそだろう。元々はイギリスのBBCで働いており、番組で「フェルマーの最終定理」を取り上げたことで本書を執筆することになった人物だ。サイモン・シンの『フェルマーの最終定理』は、一般向けの数学・科学書の中でも群を抜いた評価がなされているほど評判だ。

騙されたと思って、是非手にとってみてほしい。

あわせて読みたい

【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…

古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る

あわせて読みたい

【挑戦】社会に欠かせない「暗号」はどう発展してきたか?サイモン・シンが、古代から量子暗号まで語る…

「暗号」は、ミステリやスパイの世界だけの話ではなく、インターネットなどのセキュリティで大活躍している、我々の生活に欠かせない存在だ。サイモン・シン『暗号解読』から、言語学から数学へとシフトした暗号の変遷と、「鍵配送問題」を解決した「公開鍵暗号」の仕組みを理解する

「フェルマーの最終定理」とは何か?

この記事では、ざっくりと「フェルマーの最終定理」がどんな問題であるのかに触れていこうと思う。

まず、名前の不思議さの話から始めよう。

「フェルマーの最終定理」は、1995年にアンドリュー・ワイルズによって証明されたが、1600年代にフェルマーという数学者(というか本業は裁判官だったらしいが)が遺して以来、永らく未解決問題だった。

あわせて読みたい

【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…

「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る

数学において「定理」という言葉は、「証明された」という意味を持つ。しかし「フェルマーの最終定理」は、1995年に証明される以前から「定理」と呼ばれていた。しかも「最終」という単語までついている。「最終」という単語が付く定理・予想は、解決済みであろうが未解決のままだろうが、数学においては「フェルマーの最終定理」ぐらいではないだろうか。

では、なぜそのような呼ばれ方をしているのか。

この説明のためにはまず、フェルマーという人物について触れなければならない。彼は仕事のかたわら趣味で数学の研究を行っていた。そして、当時の一流数学者たちに、「俺はこんな問題を証明したぜ。お前にできるか?」みたいな挑発する手紙を送っていた、らしい(なかなか性格の悪いやつである)。

あわせて読みたい

【異端】数学の”証明”はなぜ生まれたのか?「無理数」と「無限」に恐怖した古代ギリシャ人の奮闘:『数…

学校で数学を習うと、当然のように「証明」が登場する。しかしこの「証明」、実は古代ギリシャでしか発展しなかった、数学史においては非常に”異端”の考え方なのだ。『数学の想像力 正しさの深層に何があるのか』をベースに、ギリシャ人が恐れたものの正体を知る

フェルマーはそんな調子の人物だったから、「どのように証明したのか」を書き残さなかったものも多い。フェルマーの死後、息子が父親の研究などを整理した結果、「父親は証明したって言っているが、その証明が存在しない48個の問題」が明らかになり、これを公表した。

数学者たちは、この48個の問題に取り組んだ。1つ証明するのに数年掛かるような難問もあったそうだが、とにかく数学者の奮闘により、48個の内47個までは「フェルマーが言っている通りすべて正しい」ということが明らかになったのだ。

最後に残ったのが、いわゆる「フェルマーの最終定理」である。「最終」は、「48個の内、最後に残ったもの」という意味なのだ。

あわせて読みたい

【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…

私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する

そして先述の通り、フェルマーが遺した予想は、48個の内47個すべてが正しかった。だったら恐らく、最後に残ったこの1つも正しいだろう。そういう認識から、証明される以前の段階で「定理」と呼ばれるようになったのだ。

フェルマーの48個の問題は、古代ギリシアの数学者ディオファントスの著作『算術』の余白に書き込まれていたという。『算術』を読みながら、思いついたことをメモしていたのだろう。そして後に「フェルマーの最終定理」と呼ばれることになる余白の書き込みには、有名なこんな言葉が書かれている。

私はこの定理の真に驚くべき証明を持っているが、余白が少なすぎてここには書けない

サイモン・シン『フェルマーの最終定理』

さて、実際に「フェルマーの最終定理」は正しかったのだが、現在では、フェルマー自身は証明できていなかっただろう、と考えられている。何故なら、ワイルズが成した証明には、フェルマーの時代には存在しなかった数学の知見も含まれているからだ。「恐らく証明できたと勘違いしたのだろう」というのが通説のようである。

あわせて読みたい

【変人】結城浩「数学ガール」から、1億円も名誉ある賞も断った天才が証明したポアンカレ予想を学ぶ

1億円の賞金が懸けられた「ポアンカレ予想」は、ペレルマンという天才数学者が解き明かしたが、1億円もフィールズ賞も断った。そんな逸話のある「ポアンカレ予想」とは一体どんな主張であり、どのように証明されたのかを結城浩『数学ガール』から学ぶ

では、「フェルマーの最終定理」そのものについて書こう。

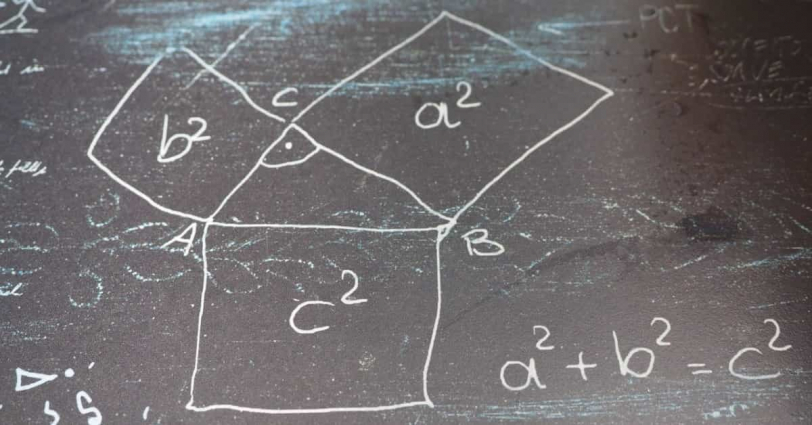

皆さんには、学生時代に習った「ピタゴラスの定理」を思い出してもらいたいと思う。

(xの2乗)+(yの2乗)=(zの2乗)

というやつである。例えば、「x=3、y=4、z=5」はこの数式を満たす(計算して確かめてみてほしい)。「ピタゴラスの定理」は、上手くx,y,zの数字を選べば、その式を成り立たせる組み合わせを見つけることができる。

あわせて読みたい

【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…

一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する

では、「2乗」の部分を変えていったらどうだろうか? つまり、

(xの3乗)+(yの3乗)=(zの3乗)

(xの4乗)+(yの4乗)=(zの4乗)

(xの5乗)+(yの5乗)=(zの5乗)

……

のように、「◯乗」の数字を大きくしていった時に、「ピタゴラスの定理」と同様に数式を成り立たせるx,y,zの組み合わせが存在するだろうか? ということだ。

あわせて読みたい

【天才】数学の捉え方を一変させた「シンメトリー(対称性)」と、その発見から発展に至る歴史:『シン…

「5次方程式の解の公式は存在しない」というアーベルの証明や、天才・ガロアが発展させた「群論」は、「シンメトリー(対称性)」という領域に新たな光を当てた。『シンメトリーの地図帳』をベースに、「シンメトリー」の発展と「モンスター」の発見の物語を知る

そしてフェルマーは、これに「NO」と言った。つまり、「3乗以上の場合は、その式を成り立たせるx,y,zの組み合わせは無い」と主張したのだ。これが「フェルマーの最終定理」である。

数学的にきちんと書くと、以下のようになる。

3以上の自然数nについて、(xのn乗)+(yのn乗)=(zのn乗)を満たす自然数の組(x,y,z)は存在しない

「フェルマーの最終定理」の特徴は、問題自体は誰でも理解できる、ということだろう。問題そのものは何を言っているのか分かるはずだ。だからこそ、「フェルマーの最終定理」の証明には数多のアマチュア数学者も挑戦したという。

あわせて読みたい

【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死

映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る

しかし、解くのは相当難しく、だからこそ350年以上に渡って未解決のまま存在し続けた「数学の聖杯」のような存在であり、この証明に関わった人々の物語はそれはそれはドラマティックなのである。

「数学ガール」ではどのように「フェルマーの最終定理」を議論していくか

「数学ガール」は、高校生の男女が数学を通じて成長する青春小説のような体裁を取りながら、数学についてガッツリ学べる作品だ。物語の設定等については以下の記事を読んでほしい。

「数学ガール」では、本の副題が作品全体の「最終到達地点」に設定されており、どう繋がっていくのか分からないような様々な数学的記述が「最終到達地点」の説明として収斂していくという構成になっている。いきなり「フェルマーの最終定理」の話から始めるのではなく、一段一段階段を登るようにして、必要な知識や論理を身に着けながら「最終到達地点」を目指すので、非常に分かりやすいし、置いてけぼりにされずに済む(もちろんそれでも、かなり記述が難しい箇所もあり、ついて行けないと感じる部分もある)。

あわせて読みたい

【興奮】結城浩「数学ガール」で、決闘で命を落とした若き天才数学者・ガロアの理論を学ぶ

高校生を中心に、数学を通じて関わり合う者たちを描く「数学ガール」シリーズ第5弾のテーマは「ガロア理論」。独力で「群論」という新たな領域を切り開きながら、先駆的すぎて同時代の数学者には理解されず、その後決闘で死亡した天才の遺した思考を追う

『数学ガール フェルマーの最終定理』では、「群」や「体」など、数学の根幹に関係する知識や、「mod」という「ある数で割った『余り』」に注目する考え方、また「原始ピタゴラス数」という本書で初めて知ったような知見まで、様々な事前情報が説明される。

「フェルマーの最終定理」の証明を理解するために必要なステップがきちんと用意されているので、個々の記述を頑張って理解すれば「フェルマーの最終定理」にたどり着ける、という構成が素晴らしい。また、物語形式で進むので、そちらの展開も興味深い。数式がバリバリ出てくるので、文系の人にはハードルが高く感じられるかもしれないが、頑張って食らいつけばそれなり以上に読める作品だと思うので、是非チャレンジしてほしいと思う。

「フェルマーの最終定理」の扱われ方を一変させた「志村=谷山予想」との関係性

さて、今でこそ「フェルマーの最終定理」は「聖杯」のような扱いになっているし、それを証明したワイルズは賞賛されているのだが、ある時期「フェルマーの最終定理」は「証明しても仕方のない難問」という風に扱われていた。

何故か。

あわせて読みたい

【興奮】素数の謎に迫った天才数学者たちの奮闘と、数学の”聖杯”である「リーマン予想」について:『素…

古今東西の数学者を惹きつけて止まない「素数」。その規則性を見つけ出すことは非常に困難だったが、「リーマン予想」として初めてそれが示された。『素数の音楽』『リーマン博士の大予想』から、天才数学者たちが挑んできた「リーマン予想」をざっくり理解する

例えば「リーマン予想」と呼ばれる、未だ証明されていない数学の難問がある。この予想の説明はこの記事ではしないが、「リーマン予想」というのは「あらゆる数学者が証明を待ち望んでいるもの」である。これが正しいと証明されなければ研究が進まない、支障を来す、という分野がたくさんある、ということだ。

しかし、かつての「フェルマーの最終定理」はそういう対象ではなかった。非常に有名な問題だし、チャレンジしがいはあるかもしれない。しかし仮に「フェルマーの最終定理」を証明したところで、「フェルマーの最終定理を証明した」という以上の成果はない。つまり、証明されたからといって別の分野に波及するとは思われていなかった、ということだ。

さらに、「フェルマーの最終定理」というのは、長年数多くの数学者の挑戦を跳ね除けてきた難問でもある。もし「フェルマーの最終定理」に手を出せば、一生それにかかりきりになり、数学者としてまったく成果を出せないまま一生が終わる可能性もあるというわけだ。

そんなのは嫌だろう。だから「フェルマーの最終定理」には手を出さないでおこう、と考える者が増えていったのだ。まあ、当然の判断だと思う。

あわせて読みたい

【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…

生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る

しかしそんなある日、フライという数学者が衝撃的な発表をする。彼は、

もし「志村=谷山予想」が正しければ、「フェルマーの最終定理」も正しい

と証明したというのだ。

このことが知られるや否や、「フェルマーの最終定理」は再び脚光を浴びることになる。何故なら「志村=谷山予想」も、多くの数学者からその証明が待ちわびられていた、数学界における非常に重要な難問だったからだ。

今まで「フェルマーの最終定理」を証明しても、「証明したという事実」以外の重要性は存在しないと思われていた。しかし、「志村=谷山予想を証明すれば、おまけでフェルマーの最終定理もついてくる」と分かった。「志村=谷山予想」も超絶難問だが、しかしそれにチャレンジすれば「フェルマーの最終定理」もおまけでついてくるならコスパがいいじゃないか。

あわせて読みたい

【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…

クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます

と考えたかは分からないが、恐らくこのような雰囲気が数学界を取り巻くようになったのだろうと思う。そして数学者は、「志村=谷山予想」を証明しようと躍起になるのである。

(ここで1つ注意だが、「フェルマーの最終定理が証明されれば、志村=谷山予想も正しい」という主張は正しくない。あくまでも、「志村=谷山予想が証明されれば、フェルマーの最終定理も正しい」という主張が正しい、という点を理解しておこう)

では、「志村=谷山予想」とは一体何なのか? 名前から分かる通り、日本人が生み出した予想である。

あわせて読みたい

【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…

数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊

これには、「楕円曲線」と「モジュラー形式」という2つのまったく異なる分野が関係する。

「楕円曲線」というのは、古代の数学者から長年研究対象とされてきた、数学における古典的な分野と言える。「フェルマーの最終定理」も、ジャンルとしては「楕円曲線」の問題だと言っていい。一方で「モジュラー形式」というのはかなり新しく、かつ、他の分野との関連性が極めて薄いと考えられている数学である。研究者はいるが、数学全体の中で見れば置き去りにされていると言えるような分野なのだそうだ。

「志村=谷山予想」は、この「楕円曲線」と「モジュラー形式」を結びつけた。「1つの楕円曲線」に対して「ある特定のモジュラー形式」が対応している、と予想したのだ。

あわせて読みたい

【到達】「ヒッグス粒子の発見」はなぜ大ニュースなのか?素粒子物理学の「標準模型」を易しく説明する…

「ヒッグス粒子の発見」はメディアでも大きく取り上げられたが、これが何故重要なのかを説明できる人はそう多くはないだろう。『強い力と弱い力 ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く』をベースに、謎めいた「弱い力」を説明する「自発的対称性の破れ」を学ぶ

これを例えばアルファベットで考えてみよう。大文字と小文字は1つ1つ対応しており、「A」に対しては「a」、「M」には「m」である。「B」に「b」と「c」が対応するとか、「Q」に対応する小文字が存在しない、みたいなことにはならない。

同じように、「ある楕円曲線」を選べばそれに対応する「モジュラー形式」が1つ存在すると予想した、というわけである。

この予想がなぜ画期的なのかと言えばは、仮に「楕円曲線」の分野で解決できない問題があっても、それを「モジュラー形式」に変換することで解き明かせるかもしれない、と示唆されるからだ。世界中がこのアイデアに熱狂したという。

そして、そんな革命的なアイデアと「フェルマーの最終定理」とがさらに結びつくことになったのだから、数学者が興奮するのも無理はないといえるだろう。

あわせて読みたい

【謎】恐竜を絶滅させた隕石はどこから来た?暗黒物質が絡む、リサ・ランドールの驚愕の仮説:『ダーク…

「生物の絶滅」には、以前から知られていたある謎があった。そしてその謎を、未だに観測されておらず、「科学者の妄想の産物」でしかない「ダークマター(暗黒物質)」が解決するかもしれない。現役の科学者が『ダークマターと恐竜絶滅』で語る驚きの仮説。

ワイルズの証明と岩澤理論

さて、ここまでくれば準備は整ったといえる。あとは「誰が志村=谷山予想を証明するか」であり、それを成し遂げた人物がアンドリュー・ワイルズだというわけだ。

ワイルズには、10歳の時に「フェルマーの最終定理」と出会い、「自分がこれを証明するのだ」と意気込んで数学者になったという、これだけで非常にドラマティックな話がある。しかし、やはりというべきか、「フェルマーの最終定理にだけは手を出すな」「証明できなかったら数学者として何の成果も残せないぞ」という忠告を受けることになった。そこで自身の希望は抑えつつ、別の研究を行うことにしたのだ。

あわせて読みたい

【超人】NHKによる「JAXAの宇宙飛行士選抜試験」のドキュメント。門外不出の「最強の就活」:『ドキュメ…

難攻不落のJAXAと粘り強い交渉を重ね、門外不出の「最強の就活」を捉えたドキュメンタリーを書籍化した『ドキュメント宇宙飛行士選抜試験』。2021年の13年ぶりの募集も話題になったが、「欠点があってはいけない」という視点で厳しく問われる試験・面接の実情を描き出す

彼が研究対象にしたのが、「岩澤理論」と呼ばれる、これもまた日本人数学者が生み出した理論である。彼は「岩澤理論」の専門家として名を馳せることになった。

その後ワイルズは、幼い頃からの夢であった「フェルマーの最終定理」に取り掛かることになるのだが、そのことを妻以外の誰にも言っていなかったという。数学者は普通、自分が今行っている研究について他の数学者とディスカッションをしながら考えを深めていくもので、彼の態度は異例だと捉えられた。他の数学者と接触せず、自分が何を研究しているのかも話さず、ひたすら屋根裏で研究を進めたそうだ。

そしてある日、ワイルズは数学者の前でおもむろに自説を披露する。彼が何の研究をしているのかは知られていなかったわけだが、彼の理論が説明されるにつれて、これは「フェルマーの最終定理」のことに違いないとざわつきだし、彼が「証明終了」と告げると興奮に満たされたという。

あわせて読みたい

【圧巻】150年前に気球で科学と天気予報の歴史を変えた挑戦者を描く映画『イントゥ・ザ・スカイ』

「天気予報」が「占い」と同等に扱われていた1860年代に、気球を使って気象の歴史を切り開いた者たちがいた。映画『イントゥ・ザ・スカイ』は、酸素ボンベ無しで高度1万1000m以上まで辿り着いた科学者と気球操縦士の物語であり、「常識を乗り越える冒険」の素晴らしさを教えてくれる

しかし、ここからがワイルズの苦悩の始まりだった。

数学でも科学でも、発表された論文は他の学者から評価を受ける「査読」というプロセスを経る。そしてこの査読で、ワイルズの証明に致命的な欠陥が見つかったのだ。

ワイルズが埋めきれなかったこの穴を最後に閉じた者が「フェルマーの最終定理を証明した人」として評価される。ワイルズはこれまで、たった一人で研究を続け、証明のほとんどの部分を独力で完成させたのだが、このままでは、最後に穴を塞いだ者が評価されることになってしまう。

ワイルズは追い詰められていた。しかし、何も思いつかない。もうダメか……と諦めかけたその瞬間だったという。

あわせて読みたい

【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか

「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる

「岩澤理論」が使えるかもしれない、とひらめいた。なんと、彼が専門家として名を馳せた「岩澤理論」が、ワイルズの証明の最後の穴を塞ぐための重要なピースだったのだ。

こうして「フェルマーの最終定理」の証明は完成した。当然ワイルズは世界中から称賛されたが、数学界最高の賞と言われる「フィールズ賞」は受賞できなかった。何故なら「フィールズ賞」には、40歳以下という年齢制限があるからだ。これについては、「数学の重要な仕事は若い頃にしか行えない」とされているからという話を聞いたことがある。しかし、国際数学連盟は「フィールズ賞」を与える代わりにワイルズを特別表彰したという。

こんな風に、最終的な証明を与えたワイルズに限ってみても、これでもかというほどドラマが詰め込まれている。「フェルマーの最終定理」に直接間接に関わったすべての数学者を合わせれば、とても数学の世界の話とは思えないほどの人間模様が描かれる、非常に魅力的な物語なのだ。

あわせて読みたい

【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ

『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?

著:サイモン・シン, 翻訳:青木薫

¥782 (2022/01/29 21:31時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

Softbank Creative/Tsai Fong Books

¥1,980 (2022/01/29 21:32時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。

最後に

あわせて読みたい

【平易】一般相対性理論を簡単に知りたい方へ。ブラックホール・膨張宇宙・重力波と盛りだくさんの1冊:…

現役の研究者が執筆した『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』は、アインシュタインが導き出した一般相対性理論が関わる3つのテーマについて、初心者にも分かりやすく伝える内容になっている。歴史的背景も含めて科学的知見を知りたい方にオススメの1冊

数学というと「無味乾燥」に思われがちだが、真剣に数学と向き合う者たちが織りなすドラマは、決して「無味乾燥」などではない。

サイモン・シンにしても「数学ガール」にしても、数学の難しい記述は出てくるが、分からないところは飛ばせばいい。どれだけの人間が奮闘してきたのかを、是非体感してほしい。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【感動】映画『ボストン1947』は、アメリカ駐留時代の朝鮮がマラソンで奇跡を起こした実話を描く

映画『ボストン1947』は、アメリカ軍駐留時代の朝鮮を舞台に、様々な困難を乗り越えながらボストンマラソン出場を目指す者たちの奮闘を描き出す物語。日本統治下で日本人としてメダルを授与された”国民の英雄”ソン・ギジョンを中心に、「東洋の小国の奇跡」と評された驚くべき成果を実現させた者たちの努力と葛藤の実話である

あわせて読みたい

【実話】映画『ディア・ファミリー』は超良い話だし、大泉洋が演じた人物のモデル・筒井宣政は凄すぎる…

実話を基にした映画『ディア・ファミリー』では、個人が成したとは信じがたい偉業が描き出される。大泉洋が演じたのは、娘の病を治そうと全力で突き進んだ人物であり、そのモデルとなった筒井宣政は、17万人以上を救ったとされるIABPバルーンカテーテルの開発者なのだ。まったくホントに、凄まじい人物がいたものだと思う

あわせて読みたい

【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い

『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊

あわせて読みたい

【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか

「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる

あわせて読みたい

【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…

稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる

あわせて読みたい

【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…

「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか

あわせて読みたい

【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…

「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る

あわせて読みたい

【挑戦】手足の指を失いながら、今なお挑戦し続ける世界的クライマー山野井泰史の”現在”を描く映画:『…

世界的クライマーとして知られる山野井泰史。手足の指を10本も失いながら、未だに世界のトップをひた走る男の「伝説的偉業」と「現在」を映し出すドキュメンタリー映画『人生クライマー』には、小学生の頃から山のことしか考えてこなかった男のヤバい人生が凝縮されている

あわせて読みたい

【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…

数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊

あわせて読みたい

【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…

日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊

あわせて読みたい

【圧巻】150年前に気球で科学と天気予報の歴史を変えた挑戦者を描く映画『イントゥ・ザ・スカイ』

「天気予報」が「占い」と同等に扱われていた1860年代に、気球を使って気象の歴史を切り開いた者たちがいた。映画『イントゥ・ザ・スカイ』は、酸素ボンベ無しで高度1万1000m以上まで辿り着いた科学者と気球操縦士の物語であり、「常識を乗り越える冒険」の素晴らしさを教えてくれる

あわせて読みたい

【超人】NHKによる「JAXAの宇宙飛行士選抜試験」のドキュメント。門外不出の「最強の就活」:『ドキュメ…

難攻不落のJAXAと粘り強い交渉を重ね、門外不出の「最強の就活」を捉えたドキュメンタリーを書籍化した『ドキュメント宇宙飛行士選抜試験』。2021年の13年ぶりの募集も話題になったが、「欠点があってはいけない」という視点で厳しく問われる試験・面接の実情を描き出す

あわせて読みたい

【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…

アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている

あわせて読みたい

【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい

「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる

あわせて読みたい

【奇人】天才数学者で、自宅を持たずに世界中を放浪した変人エルデシュは、迷惑な存在でも愛され続けた…

数学史上ガウスに次いで生涯発表論文数が多い天才エルデシュをご存知だろうか?数学者としてずば抜けた才能を発揮したが、それ以上に「奇人変人」としても知られる人物だ。『放浪の天才数学者エルデシュ』で、世界中の数学者の家を泊まり歩いた異端数学者の生涯を描き出す

あわせて読みたい

【天才】『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、科学者のイメージが変わる逸話満載の非・科学エッセイ

「天才科学者」と言えばアインシュタインやニュートン、ホーキングが思い浮かぶだろうが、「科学者らしくないエピソード満載の天才科学者」という意味ではファインマンがずば抜けている。世界的大ベストセラー『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、「科学」をほぼ扱わないエッセイです

あわせて読みたい

【驚愕】キューバ危機の裏側を描くスパイ映画『クーリエ』。核戦争を回避させた民間人の衝撃の実話:『…

核戦争ギリギリまで進んだ「キューバ危機」。その陰で、世界を救った民間人がいたことをご存知だろうか?実話を元にした映画『クーリエ:最高機密の運び屋』は、ごく普通のセールスマンでありながら、ソ連の膨大な機密情報を盗み出した男の信じがたい奮闘を描き出す

あわせて読みたい

【要約】福岡伸一『生物と無生物のあいだ』は、「生命とは何か」を「動的平衡」によって定義する入門書…

「生命とは何か?」という、あまりに基本的だと感じられる問いは、実はなかなか難しい。20世紀生物学は「DNAの自己複製」が本質と考えたが、「ウイルス」の発見により再考を迫られた。福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』の2著作から、「生命の本質」を知る

あわせて読みたい

【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死

映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る

あわせて読みたい

【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…

サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ

あわせて読みたい

【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統…

現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ

あわせて読みたい

【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?

言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊

あわせて読みたい

【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…

例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ

あわせて読みたい

【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…

名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強

あわせて読みたい

【あらすじ】天才とは「分かりやすい才能」ではない。前進するのに躊躇する暗闇で直進できる勇気のこと…

ピアノのコンクールを舞台に描く『蜜蜂と遠雷』は、「天才とは何か?」と問いかける。既存の「枠組み」をいとも簡単に越えていく者こそが「天才」だと私は思うが、「枠組み」を安易に設定することの是非についても刃を突きつける作品だ。小説と映画の感想を一緒に書く

あわせて読みたい

【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…

徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る

あわせて読みたい

【問い】「学ぶとはどういうことか」が学べる1冊。勉強や研究の指針に悩む人を導いてくれる物語:『喜嶋…

学校の勉強では常に「課題」が与えられていたが、「学び」というのは本来的に「問題を見つけること」にこそ価値がある。研究者の日常を描く小説『喜嶋先生の静かな世界』から、「学びの本質」と、我々はどんな風に生きていくべきかについて考える

あわせて読みたい

【平易】ブラックホールを分かりやすく知りたい。難しいことは抜きにふわっと理解するための1冊:『ブラ…

2019年に初めて直接観測されるも、未だに謎多き天体である「ブラックホール」について現役研究者が分かりやすく語る『ブラックホールをのぞいてみたら』をベースに、科学者がその存在を認めてこなかった歴史や、どんな性質を持つ天体なのかを理解する

あわせて読みたい

【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…

現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る

あわせて読みたい

【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…

生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る

あわせて読みたい

【驚異】プロジェクトマネジメントの奇跡。ハリウッドの制作費以下で火星に到達したインドの偉業:映画…

実は、「一発で火星に探査機を送り込んだ国」はインドだけだ。アメリカもロシアも何度も失敗している。しかもインドの宇宙開発予算は大国と比べて圧倒的に低い。なぜインドは偉業を成し遂げられたのか?映画『ミッション・マンガル』からプロジェクトマネジメントを学ぶ

あわせて読みたい

【挑戦】東日本大震災における奇跡。日本の出版を支える日本製紙石巻工場のありえない復活劇:『紙つな…

本を読む人も書く人も作る人も、出版で使われる紙がどこで作られているのか知らない。その多くは、東日本大震災で甚大な被害を受けた日本製紙石巻工場で作られていた。『紙つなげ』をベースに、誰もが不可能だと思った早期復旧の舞台裏を知る

あわせて読みたい

【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…

メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

科学・数学の知識を身につける【本・映画の感想】 | ルシルナ

中退していますが、理系の大学に通っていました。学校の勉強で一番好きだったのは数学・物理ですし、大人になってからも科学や数学の本を数多く読んできました。偉人たちの…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント