目次

はじめに

この記事で取り上げる本

講談社

¥968 (2022/05/22 19:51時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

小学館

¥924 (2022/05/22 19:51時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

この本をガイドにしながら記事を書いていきます

この記事の3つの要点

- 「DNAの自己複製」で「生命」を定義すると、「ウイルス」の存在が問題となる

- 「変化するが全体としては釣り合っている」という「動的平衡」こそが「生命の本質」である

- 「コラーゲンを摂取しても無駄」など身近な話題も豊富に紹介される

科学書はハードルが高いと感じている人にも勧められる、非常に読みやすい入門書

自己紹介記事

あわせて読みたい

ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)

当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。

あわせて読みたい

【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。

どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…

Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。

福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』から「生命の本質とは何なのか?」を理解する

あわせて読みたい

【生と死】不老不死をリアルに描く映画。「若い肉体のまま死なずに生き続けること」は本当に幸せか?:…

あなたは「不老不死」を望むだろうか?私には、「不老不死」が魅力的には感じられない。科学技術によって「不老不死」が実現するとしても、私はそこに足を踏み入れないだろう。「不老不死」が実現する世界をリアルに描く映画『Arc アーク』から、「生と死」を考える

この記事では、『生物と無生物のあいだ』(講談社)、『動的平衡』(小学館)という、福岡伸一の2著作を併せて紹介していく。どちらも「生命とは何か?」がテーマとなる作品であり、最も重要なキーワードが「動的平衡」だ。「動的平衡」という、日常でなかなか聞くことのない概念を理解しながら、「生命が生命として存在することの本質」がどのように捉えられているのかを理解していこう。

「生命の定義」はなぜ難しい問いなのか

私たちは生きている。つまり当然、私たちも「生命」だ。では「生命」はどのように定義されていか知っているだろうか? 心臓が鼓動している、子孫を残す、呼吸をするなどなどいろいろ思いつくかもしれないが、残念ながらそのどれもが「生命」を正しく定義するのにしっくりこない。

さて、生物学の知識がない方でも、「DNA(デオキシリボ核酸)」のことは聞いたことがあるだろう。遺伝情報の容れ物のようなものであり、ワトソンとクリックがその「二重らせん構造」を解き明かしたことから、その後の「生物学」のアプローチがまったく変わった。それまでは、生きている動物を追い回しその生態を調査する学問に過ぎなかったのだが、DNAを解析したり操作したりすることで生物の様々な構造・機能を理解する分野へと変貌を遂げたのだ。

あわせて読みたい

【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…

生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る

そんなDNAを使って生命を定義する考え方がある。それが、

生命とは、自己複製を行うシステムである

というものだ。これは、リチャード・ドーキンスが提唱した「利己的な遺伝子」という考え方を踏まえると理解しやすいだろう。

著:リチャード・ドーキンス, 翻訳:日高敏隆, 翻訳:岸由二, 翻訳:羽田節子, 翻訳:垂水雄二

¥2,376 (2022/05/22 19:59時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

さてここで、「生命が生存することで誰が最も利益を得ているか?」について考えてみよう。質問の意味が分からないかもしれないが、とりあえず読み進めてほしい。例えば人類に限ってみても、「自分自身」「家族・友人」「人類全体」「地球の生命すべて」など色んな選択肢が浮かぶのではないだろうか。自分がこの世に生きていることで、自分自身にとってもプラスだし、周りの家族や友人にとっても価値を与えているかもしれない。広い意味で言えば人類全体に貢献しているだろうし、あるいは地球のすべての生命がお互いに影響し合って生きていると考えることもできるはずだ。

あわせて読みたい

【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…

日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊

さて、ドーキンスはこの問いに対して、「最も利益を得ているのは『遺伝子』自身だ」と主張した。これが「利己的な遺伝子」である。人間に限らず、あらゆる生命はすべて「遺伝子の乗り物」に過ぎず、それぞれの個体の存在に価値があるわけではない。遺伝子がそれぞれの個体を「乗り物」として未来へと存続し続ける、そのことが「生命」の存在意義だ、というのである。そして「遺伝子」は、その目的のために「利己的」に、つまり「遺伝子自身の存続だけ」を考えて「生命」という個体を維持しようとコントロールしている、と彼は考えているのだ。

つまり、「『遺伝子(DNA)の存続』こそが最重要であり、その手段として『遺伝子(DNA)の自己複製』がある。そしてその『遺伝子(DNA)の自己複製』こそが『生命』の定義になり得るのではないか」という考えである。

これは、20世紀の生物学がたどり着いた1つの到達点であり、一定の説得力を持つものとして受け入れられた。確かに、「DNAを持ち、それが自己複製する」という定義はあらゆる生命に当てはまりそうだし、このような捉え方は妥当に思われるだろう。

あわせて読みたい

【意外】自己免疫疾患の原因は”清潔さ”?腸内フローラの多様性の欠如があらゆる病気を引き起こす:『寄…

人類は、コレラの蔓延を機に公衆衛生に力を入れ、寄生虫を排除した。しかし、感染症が減るにつれ、免疫関連疾患が増大していく。『寄生虫なき病』では、腸内細菌の多様性が失われたことが様々な疾患の原因になっていると指摘、「現代病」の蔓延に警鐘を鳴らす

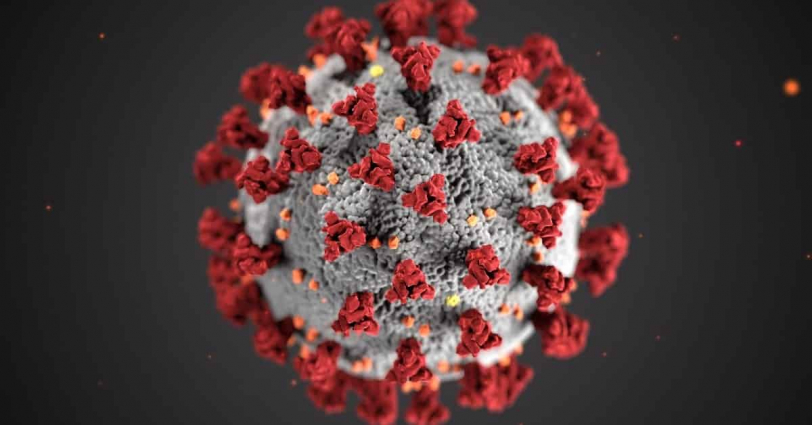

しかしその後、この定義を揺るがす存在が知られるようになっていく。それが「ウイルス」である。私たちにとっては、コロナウイルスやインフルエンザウイルスなど、様々な感染症を引き起こすものという理解だろう。そしてこの「ウイルス」こそ、まさに「生物と無生物のあいだ」にいる存在なのである。

コロナウイルス関連のニュースに触れる機会があれば耳にする機会も多いだろうが、ウイルスは自己複製能力を持つ。ウイルスは自分の細胞を持たないので、そのまでは増殖できないが、人間の体内など「宿主」の中に入り込み、そこで「他人の細胞」を利用して自分の「遺伝情報」を複製していくというわけだ。

さて、20世紀生物学がたどり着いた定義を踏まえれば、ウイルスは「生命」ということになる。しかし、本当にその捉え方は正しいだろうか?

あわせて読みたい

【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…

「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る

ウイルスの「自己複製能力」以外の性質を知ると、とても「生命」とは思えないはずだ。ウイルスは栄養を摂取せず、呼吸もしない。酸素を取り入れることも、老廃物を排出することもせず、いわゆる「代謝」と呼ばれる行為がまったくないのだ。また、ウイルスを純粋な状態で精製、特殊な条件下で濃縮すると「結晶化」するという。既存の科学の常識では、「結晶化」が起こるのは「無生物」である物質の場合だけで、通常の生物では考えられない現象なのだ。

もしも、「生命とは、自己複製を行うシステムである」という定義を受け入れるのであれば、「ウイルス」も「生命」と捉えるしかない。しかし「ウイルス」は、私たちがなんとなくイメージする「生命」とはあまりにかけ離れた存在だ。それがどんなものであれ、「言葉の定義」は私たち人間自身のためにある。私たち自身がしっくり来ない定義を採用することに価値はないだろう。つまり、「生命とは、自己複製を行うシステムである」という定義は、「生命の定義」として十分ではないと判断するしかないということになる。

福岡伸一の2著作は、これらの疑問を踏まえた上で、どのようにして「新しい『生命の定義』」を生み出すかが展開される作品なのだ。

「生命の定義」について、著者はこんな例を挙げて私たちの「意識」に焦点を当てる。砂浜を歩いている時のことを想像してほしい。そこには様々な小石や貝殻が散らばっているだろう。私たちは「小石」を見れば、すぐに「無生物」だと判断できる。一方、「貝殻」を見れば、「無生物だが、かつて生物だった」と一瞬で判断できるはずだ。

あわせて読みたい

【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…

タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。

つまり私たちは、何らかの基準にしたがって「生物」「無生物」を判断しているのである。その際に私たちが意識しているものは一体なんなのか、そしてそれは生物学の中でどう定義されるべきなのか。

そのような問いを背にして、福岡伸一は歩みを進めるのである。

「動的平衡」こそが「生命」を定義する新たな概念

「動的平衡」は、福岡伸一が提唱した概念だ。そしてこの「動的平衡」を踏まえた上で彼は、

生命とは、動的平衡にある流れである

と定義する。

あわせて読みたい

【化石】聞き馴染みのない「分子生物学」を通じて、科学という学問の本質を更科功が分かりやすく伝える…

映画『ジュラシック・パーク』を観たことがある方なら、「コハクの化石に閉じ込められた蚊の血液から恐竜の遺伝子を取り出す」という設定にワクワクしたことだろう。『化石の分子生物学』とは、まさにそのような研究を指す。科学以外の分野にも威力を発揮する知見に溢れた1冊

「動的平衡」というのは、漢字のイメージ通りだが、「部分部分では変化がある(動的)が、全体としては釣り合いが取れている(平衡)」という意味だ。

例えば「川」をイメージすると分かりやすいだろう。川では常に水が流れている。流れる水が、岩を小石に変え、岩壁を少しずつ削り、様々なものを下流へと押し流していく。これは「動的な変化がある状態」と言っていいだろう。しかし「川全体」を捉えた場合、川が流れる場所や流量、水の勢いなどに大きな変化はない。つまり、「細部では様々な変化が起こっているが、それらがバランスを保つことで全体としては平衡状態にある」というわけである。

これが「動的平衡」だ。

そして福岡伸一は、「生命」も「動的平衡」状態にあり、その事実こそが「生命」であることの証だと主張しているのである。

例えば私たちは、年齢と共に少しずつ衰えはするが、1年ぶりに会った知人が誰なのか認識できなくなるほどの変化は普通起こらない。これは「平衡状態」にあると言っていいだろう。しかし一方で、人間の細胞は常に入れ替わっている。細胞の種類や性質によりその周期は様々だそうだが、「1年の間に、体内の多くの細胞が、1年前とは違うものになっている」とは言えるだろう。つまり「動的な変化」があるというわけだ。

あわせて読みたい

【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…

小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る

このように、「動的な変化がありながら、全体としては平衡状態を保っている『流れ』」という定義は人間に当てはまる。そしてこれこそが「生命の定義」と言えるのではないかと著者は主張しているのだ。

この定義を採用することで、「ウイルス」を「生命」から除外することができるだろう。先述した通り、ウイルスには「代謝」がない。つまり、そこに「動的な変化」は存在しないことになる。自己複製能力を有してはいるが、「動的平衡」は存在しないので、「ウイルスは『生命』ではない」と判断できるというわけだ。

このように著者は、「生命とは何か?」という疑問の本質的な難しさを理解させ、その上で「動的平衡」という新たな概念を提示することで、「生命」の不思議さへと読者を連れていこうとする。その一方で、『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』では、生物学の知見を基にした「コラーゲンは食べても塗っても意味がない」のようなトリビアも紹介しているのだ。科学を扱った作品だが、非常に読みやすい作品だと言っていいだろう。

あわせて読みたい

【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…

科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる

では次は、作中で紹介されている様々な研究結果の中から、「動的平衡」の凄まじさを実感できるものを紹介したいと思う。

肝臓に関する実験から、「動的平衡」の凄さを理解する

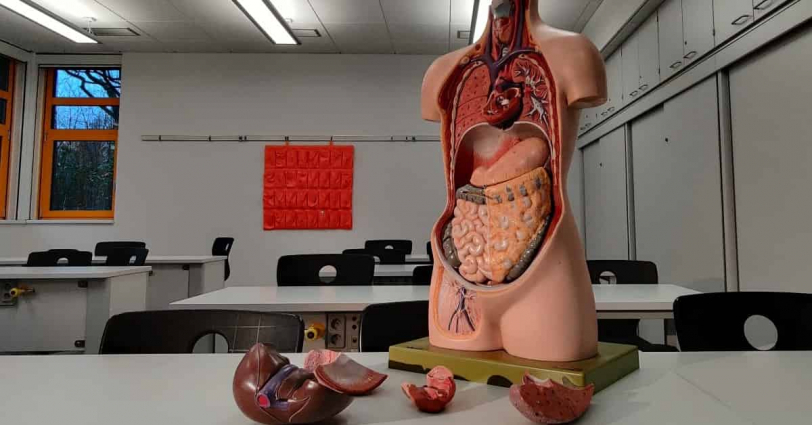

『生物と無生物のあいだ』では、著者自身が行った「肝臓」に関する実験が取り上げられている。しかしその説明の前に、肝臓が有する見事な仕組みについて説明しよう。

肝臓というのは、消化酵素を生み出す器官だ。そして、「肝臓で『消化』という行為が行われるわけではない」のだから、当然、「肝臓で作られた消化酵素は、肝臓の外に放出され、肝臓以外の場所で使われる」ことになる。

言葉にすると簡単そうに思えるこの状況は、しかし、生物学的にはまったく簡単ではない。肝臓に限る話ではないが、「細胞」はそもそも非常に安定した「細胞膜」という物質で覆われており、通常であれば「細胞」の内側と外側で物質のやり取りが行われることはないからだ。それをすると、細胞が不安定な状態になってしまうのである。そうなることを避けるために「細胞膜」が存在するわけで、つまり普通に考えれば、肝臓で作られた消化酵素は肝臓から出られないことになってしまう。

あわせて読みたい

【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?

言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊

しかし実際に私たちの身体の中では、肝臓で作られた消化酵素が正しく機能している。つまり、肝臓の外側にちゃんと放出されているわけだ。そこには生物の実に巧みな仕組みが存在する。この記事では詳しく説明しないが、「内側の内側は外側である」というトポロジー的な解決策が取り入れられているのだ。

さて、著者らのグループは、肝臓で行われているこの一連のやり取りに関わっているだろうタンパク質を突き止めた。「GP2」と呼ばれるタンパク質である。長年の苦労を経てようやく、この「GP2」が「内側の内側は外側である」という仕組みに重要な役割を担っていると推定できるところまで辿り着いたのだ。

「動的平衡」が関係するのは、ここからである。

著者は、この「GP2」が肝臓内で間違いなく重要な役割を担っていると証明したい。その場合、どのような実験を行えばいいだろうか? 最も分かりやすいのは、「『GP2』を持たない生命」がどうなるか観察することだろう。そして、科学技術の進歩はそのような実験を可能にする。著者らのグループは、「GP2」を一切有しないマウスを人工的に生み出し、このマウスが肝臓機能に著しい欠陥を来すかどうかを確認しようとしたのである。

あわせて読みたい

【余命】癌は治らないと”諦める”べき?治療しない方が長生きする現実を現役医師が小説で描く:『悪医』…

ガンを患い、余命宣告され、もう治療の手がないと言われれば絶望を抱くだろう。しかし医師は、治療しない方が長生きできることを知って提案しているという。現役医師・久坂部羊の小説『悪医』をベースに、ガン治療ですれ違う医師と患者の想いを知る

しかしこの実験は、大失敗に終わってしまう。なんとこのマウスは、「GP2」を持つ通常のマウスとほとんど変わらない生育を続けたのだ。

しかしこの研究は決して、「『GP2』は、肝臓で重要な役割を担うタンパク質ではなかった」ことを意味するわけではない。実際のところ、「GP2」は間違いなく肝臓で重要な働きをしている。しかし、「GP2」を持たないとしても生命活動は維持できてしまうのだ。

これこそが「動的平衡」の威力であり、この点について著者は「折り鶴」を例にして説明している。

生命は、受精卵が細胞分裂し、それらが様々な機能を持つ細胞になることで誕生するのだが、この過程を、「折り鶴を折ること」に喩えることができるだろう。一枚の紙を折り進めることで「折り鶴」が完成するように、受精卵が細胞分裂し続けることで「生命」が形作られるというわけだ。

あわせて読みたい

【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…

「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ

しかし、「折り鶴」と「生命」はまったく違う。

「折り鶴」の場合、正しいやり方で折り進めなければ完成しないはずだ。最初の手順を間違えればその後も上手くいかなくなるし、どこかのステップをすっ飛ばしてしまってもいけない。スタートから、一度も折り方を間違えることなく折り進めなければ、「正しい折り鶴」にはたどり着けないのである。

しかし「生命」の場合、受精卵から「赤ちゃん」に辿り着くためには、「折り鶴」とは比べ物にならないほど膨大なステップ(細胞分裂)を繰り返さなければならない。そのすべてのプロセスが一切のミスなく行われなければ「赤ちゃん」にたどり着けないとしたら、「生命」が誕生する確率は著しく減るだろうし、それは「遺伝子」にとっても大問題である。

あわせて読みたい

【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…

古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る

だから「生命」は、「細胞分裂の手順が間違っていても、途中のステップをすっ飛ばしても、『赤ちゃん』にたどり着ける仕組み」を実装しているのだ。まさにこれが、「『GP2』を有しないマウスでも肝臓の機能に支障がない理由」である。「GP2」という重要なはずの要素が抜け落ちても、それ無しで「生命」を成立させるための別ルートを見出すというわけだ。そして著者は、生命が持つこのダイナミズムこそが「動的平衡」の威力だと語るのである。

こんな風に、様々な実例を挙げながら、「生命の『動的平衡』状態こそが、生命の本質である」という主張が展開される作品だ。

難しそうに感じられるかもしれないが、福岡伸一の文章は科学者が書いたものとは思えないほど読みやすく、話題も硬軟取り揃えているので、「科学に関する本を読んでみたい」という方への入門書としてとても最適だと思う。そういうニュアンスを伝える意味でも、ここからは、「生命とは?」や「動的平衡」に直接的に関係するわけではない、『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』で紹介される「柔らかい話題」についてざっくり触れていこうと思う。

あわせて読みたい

【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…

「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる

『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』で紹介される「身近な話題」

福岡伸一のこの2著作にはもちろん、科学的な描写も多々あるのだが、全体としては「エッセイ」と呼んでもいいタイプの作品と言っていいだろう。かつて研究のためにいたニューヨークでの話や母校でのエピソードなど、福岡伸一自身の身の回りの事柄についても触れられるからだ。

また、「野口英世は世界的には研究者として評価が低い」「DNAの発見を巡る、科学の『フェア』ではない話」「サーファーの生物学者や、ピアニストの実験技師との交流」「年を取ると時間の流れが早く感じられる理由」など、科学者だからこその観点で、科学にそこまで馴染みのない人でも楽しめる話題を取り上げてもいる。臆せずに手に取ってみてほしい。

あわせて読みたい

【平易】ブラックホールを分かりやすく知りたい。難しいことは抜きにふわっと理解するための1冊:『ブラ…

2019年に初めて直接観測されるも、未だに謎多き天体である「ブラックホール」について現役研究者が分かりやすく語る『ブラックホールをのぞいてみたら』をベースに、科学者がその存在を認めてこなかった歴史や、どんな性質を持つ天体なのかを理解する

それではいくつか、興味深いと感じたエピソードを具体的に紹介しよう。

本を読んだ時点で結構驚いたのが、「コラーゲンは食べても塗ってもコラーゲンとしては吸収されない」という話。今では割と一般的にもよく知られるようになった事実だろうが、『動的平衡』の単行本が発売された2009年当時にはまだそこまで広く知られてはいなかったと思うので、私は結構驚いた。そして、今でも「コラーゲン配合」のような商品は存在するので、この事実を知らない人もまだまだたくさんいるのだろうと思う。

コラーゲンなどのタンパク質は、口や肌から体内に吸収される過程で、アミノ酸というさらに小さな分子に分解される。つまり、コラーゲンを摂取しても、コラーゲンのまま体内に取り込まれるわけではないのだ。というか、「体内で不足しているタンパク質を、外部から摂取することで補う」という行為全般がそもそも無意味なのである。

だから、「体内でそのタンパク質が作られる」ことを目指さなければならない。タンパク質はアミノ酸から作られるので、「材料となるアミノ酸を体内に摂り込んでいる」と考えればまったく無意味ではないが、「タンパク質を摂取してもそのままの形では吸収されない」という点は理解しておいた方がいいだろう。

あわせて読みたい

【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…

デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える

また、「栄養素はたくさん摂れば摂るほどいい」とも限らないそうだ。市販のサプリメントが充実しているので、それらを摂取している人もいるかもしれないが、逆効果になることもあるという。著者は、ごく一般的な食生活をしている日本人なら、不足する栄養素は1つもないと書いている。また、日本人の栄養所要量を数年ごとに定めている研究会は、ビタミンやミネラルの「摂取”上限”」を策定する作業を進めてもいるそうだ。

実例としてトリプトファンが取り上げられている。トリプトファンは睡眠障害に効く成分で、サプリメントも売られているが、過剰に摂取すると危険な可能性があるそうだ。というのも、トリプトファンはキノリン酸を経て最終的にNADという有用な物質に変化するのだが、途中のキノリン酸が強力な毒物なのである。通常であればキノリン酸はすぐにNADに変化するため悪影響を及ぼすことはないが、トリプトファンを大量に摂取することでその反応が追いつかず、キノリン酸の毒性が問題になる可能性もあるのだという。普通に生活していればトリプトファンが不足することなどあり得ないので、「結果として過剰摂取に陥り、人体に悪影響をもたらす可能性がある」と著者は指摘している。

このように身近な話題も取り上げられるので、様々な関心から手に取ることができる作品だと思う。出版自体はちょっと前であり、最新の知見からすると情報が古びてしまっているものもあるかもしれない。しかし、「科学への関心を呼び覚ます」という役割は衰えないし、入門書として是非手に取ってほしい作品だ。

あわせて読みたい

【危険】遺伝子組換え作物の問題点と、「食の安全」を守るために我々ができることを正しく理解しよう:…

映画『食の安全を守る人々』では、世界的バイオ企業「モンサント社」が作る除草剤「ラウンドアップ」の問題を中心に、「食の安全」の現状が映し出される。遺伝子組み換え作物や輸入作物の残留農薬など、我々が口にしているものの「実態」を理解しよう

講談社

¥968 (2022/05/22 19:54時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

小学館

¥924 (2022/05/22 19:55時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

あわせて読みたい

【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました

この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。

最後に

「生命とは何か?」という、あまりに基本的に感じられる問いが実は非常に難しいものなのだと本書を読んで初めて知ったし、その問いへの答えとして福岡伸一自身が提唱する「動的平衡」の概念も非常に興味深かった。科学に関する本は、なかなか難しく手が伸びにくいと感じるだろう内容のものも多い中で、この2作品は文系の人にも無理なく勧められる非常に良い入門書である。

機会があれば是非手にとってみてほしい。

あわせて読みたい

Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…

Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。

次にオススメの記事

あわせて読みたい

【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い

『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊

あわせて読みたい

【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…

「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか

あわせて読みたい

【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…

日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊

あわせて読みたい

【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ

『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?

あわせて読みたい

【化石】聞き馴染みのない「分子生物学」を通じて、科学という学問の本質を更科功が分かりやすく伝える…

映画『ジュラシック・パーク』を観たことがある方なら、「コハクの化石に閉じ込められた蚊の血液から恐竜の遺伝子を取り出す」という設定にワクワクしたことだろう。『化石の分子生物学』とは、まさにそのような研究を指す。科学以外の分野にも威力を発揮する知見に溢れた1冊

あわせて読みたい

【不思議】森達也が「オカルト」に挑む本。「科学では説明できない現象はある」と否定も肯定もしない姿…

肯定派でも否定派でもない森達也が、「オカルト的なもの」に挑むノンフィクション『オカルト』。「現象を解釈する」ことよりも、「現象を記録する」こと点に注力し、「そのほとんどは勘違いや見間違いだが、本当に説明のつかない現象も存在する」というスタンスで追いかける姿勢が良い

あわせて読みたい

【生と死】不老不死をリアルに描く映画。「若い肉体のまま死なずに生き続けること」は本当に幸せか?:…

あなたは「不老不死」を望むだろうか?私には、「不老不死」が魅力的には感じられない。科学技術によって「不老不死」が実現するとしても、私はそこに足を踏み入れないだろう。「不老不死」が実現する世界をリアルに描く映画『Arc アーク』から、「生と死」を考える

あわせて読みたい

【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:…

グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る

あわせて読みたい

【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…

デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える

あわせて読みたい

【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…

「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える

あわせて読みたい

【戸惑】人間の脳は摩訶不思議。意識ではコントロールできない「無意識の領域」に支配されている:『あ…

我々は決断や選択を「自分の意思」で行っていると感じるが、脳科学の研究はそれを否定している。我々に「自由意志」などない。「脳」の大部分は「意識以外のもの」に支配され、そこに「意識」はアクセスできないという驚愕の実態を『あなたの知らない脳』から学ぶ

あわせて読みたい

【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…

「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる

あわせて読みたい

【不可思議】心理学の有名な実験から、人間の”欠陥”がどう明らかになっていったかを知る:『心は実験で…

『心は実験できるか 20世紀心理学実験物語』では、20世紀に行われた心理学実験からインパクトのある10の実験を選び紹介している。心理学者でもある著者が「科学であって科学ではない」と主張する心理学という学問で、人間のどんな不可思議さがあぶり出されてきたのかを知る

あわせて読みたい

【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…

「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る

あわせて読みたい

【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…

古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る

あわせて読みたい

【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ

350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る

あわせて読みたい

【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…

私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する

あわせて読みたい

【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…

「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ

あわせて読みたい

【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…

タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。

あわせて読みたい

【ゴミ】プラスチックによる環境問題の実態を描く衝撃の映画。我々は現実をあまりに知らない:映画『プ…

プラスチックごみによる海洋汚染は、我々の想像を遥かに超えている。そしてその現実は、「我々は日常的にマイクロプラスチックを摂取している」という問題にも繋がっている。映画『プラスチックの海』から、現代文明が引き起こしている環境破壊の現実を知る

あわせて読みたい

【意外】自己免疫疾患の原因は”清潔さ”?腸内フローラの多様性の欠如があらゆる病気を引き起こす:『寄…

人類は、コレラの蔓延を機に公衆衛生に力を入れ、寄生虫を排除した。しかし、感染症が減るにつれ、免疫関連疾患が増大していく。『寄生虫なき病』では、腸内細菌の多様性が失われたことが様々な疾患の原因になっていると指摘、「現代病」の蔓延に警鐘を鳴らす

あわせて読みたい

【余命】癌は治らないと”諦める”べき?治療しない方が長生きする現実を現役医師が小説で描く:『悪医』…

ガンを患い、余命宣告され、もう治療の手がないと言われれば絶望を抱くだろう。しかし医師は、治療しない方が長生きできることを知って提案しているという。現役医師・久坂部羊の小説『悪医』をベースに、ガン治療ですれ違う医師と患者の想いを知る

この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ

ルシルナ

進化・生命・脳【本・映画の感想】 | ルシルナ

人類は、我々自身を理解するための知見を積み重ねてきました。生物の進化の過程、生命を司るDNAの働きや突然変異、高い知能を持つ人間の脳の仕組みや不思議など、面白い話…

タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます

ルシルナ

記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ

ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…

コメント