私の知識欲は多方面に渡りますが、その中でも哲学や思想は知的好奇心を強く刺激してくれます。ニーチェやカントなどの西洋哲学も、禅や仏教などの東洋哲学もとても奥深いものですし、また、深く深く思索を行う人たちの思想に触れることも面白いです。自分で問いを深めたり、思考力を高めるのにも役立つでしょう。哲学・思想について、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに書いていきます。

-

【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『14歳からの哲学入門 「今」を生きるためのテキスト』

『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る -

【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?

言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊 -

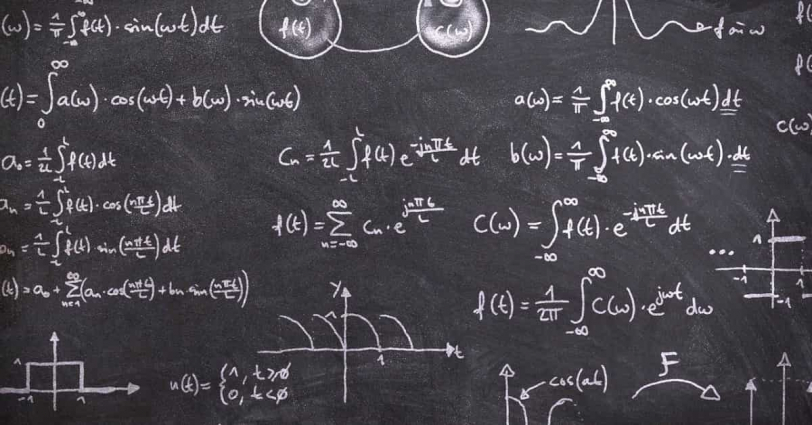

【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『理性の限界』『知性の限界』『感性の限界』

例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ -

【矛盾】死刑囚を「教誨師」視点で描く映画。理解が及ばない”死刑という現実”が突きつけられる

先進国では数少なくなった「死刑存置国」である日本。社会が人間の命を奪うことを許容する制度は、果たして矛盾なく存在し得るのだろうか?死刑確定囚と対話する教誨師を主人公に、死刑制度の実状をあぶり出す映画『教誨師』から、死刑という現実を理解する -

【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る?:『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』

東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった -

【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の教室 善く生きるための哲学入門』

なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ