リベラルアーツと呼ばれる、哲学・宗教・歴史・文化などの教養に、昔から強く興味を惹かれてきました。自分の知識欲に従って様々な本を読んできたことで、物事の本質を見抜いたり、固定観念を捨てることも多少はできるようになってきたと感じています。研究者ではないので浅く広くでしかありませんが、様々なリベラルアーツについて、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに書いていきます。

-

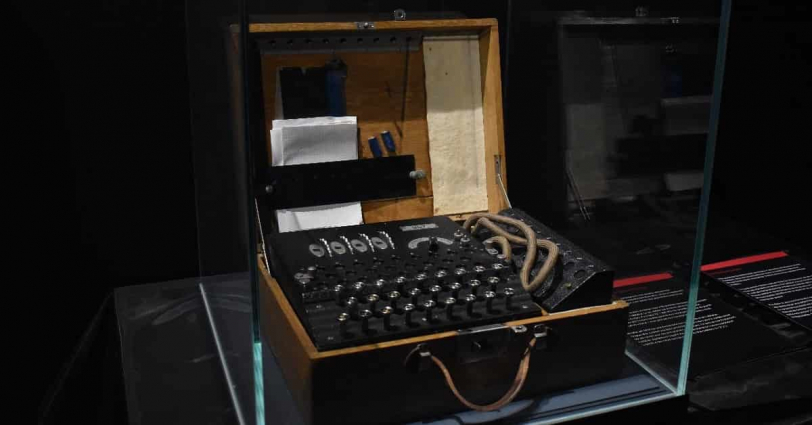

【実像】ベートーヴェンの「有名なエピソード」をほぼ一人で捏造・創作した天才プロデューサーの実像:『ベートーヴェン捏造』(かげはら史帆)

ベートーヴェンと言えば、誰もが知っている「運命」を始め、天才音楽家として音楽史に名を刻む人物だが、彼について良く知られたエピソードのほとんどは実は捏造かもしれない。『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』が描く、シンドラーという”天才”の実像 -

【権威】心理学の衝撃実験をテレビ番組の収録で実践。「自分は残虐ではない」と思う人ほど知るべき:『死のテレビ実験』

フランスのテレビ局が行った「現代版ミルグラム実験」の詳細が語られる『死のテレビ実験 人はそこまで服従するのか』は、「権威」を感じる対象から命じられれば誰もが残虐な行為をしてしまい得ることを示す。全人類必読の「過ちを事前に回避する」ための知見を学ぶ -

【教養】美術を「感じたまま鑑賞する」のは難しい。必要な予備知識をインストールするための1冊:『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』(秋元雄史)

芸術を「感性の赴くまま見る」のは、日本特有だそうだ。欧米では美術は「勉強するもの」と認識されており、本書ではアートを理解しようとするスタンスがビジネスにも役立つと示唆される。美術館館長を務める著者の『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』から基礎の基礎を学ぶ -

【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:『八月十五日に吹く風』(松岡圭祐)

『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る -

【感心】悩み相談とは、相手の問いに答える”だけ”じゃない。哲学者が相談者の「真意」に迫る:『哲学の先生と人生の話をしよう』(國分功一郎)

「相談に乗る」とは、「自分の意見を言う行為」ではない。相談者が”本当に悩んでいること”を的確に捉えて、「回答を与えるべき問いは何か?」を見抜くことが本質だ。『哲学の先生と人生の話をしよう』から、「相談をすること/受けること」について考える -

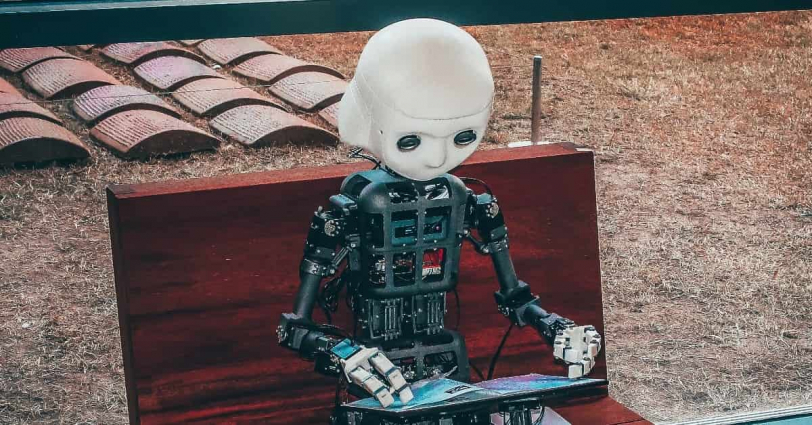

【驚嘆】この物語は「AIの危険性」を指摘しているのか?「完璧な予知能力」を手にした人類の過ち:『預言者ピッピ』(地下沢中也)

完璧な未来予知を行えるロボットを開発し、地震予知のため”だけ”に使おうとしている科学者の自制を無視して、その能力が解放されてしまう世界を描くコミック『預言者ピッピ』から、「未来が分からないからこそ今を生きる価値が生まれるのではないか」などについて考える