私は、子どもの頃から周囲と馴染めなかったり、当たり前の感覚に違和感を覚えることが多かったこともあり、ダイバーシティが社会環境に実装されることを常に望んでいます。考え方や年齢・性別などに関係なく、多様性に満ちた生き方が許容される世の中を実現するために何が必要なのかなどについて、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに書いていきます。

-

【壮絶】本当に「美人は得」か?「美しさ」という土俵を意識せざるを得ない少女・女性たちの現実:『自画像』(朝比奈あすか)

美醜で判断されがちな”ルッキズム”の世の中に刃を突きつける小説『自画像』。私自身は、「キレイな人もキレイな人なりの大変さを抱えている」と感じながら生きているつもりだが、やはりその辛さは理解されにくい。私も男性であり、ルッキズムに加担してないとはとても言えない -

【窮屈】日本の生きづらさの元凶は「失敗にツッコむ笑い」。「良し悪し」より「好き嫌い」を語ろう:『一億総ツッコミ時代』(マキタスポーツ)

お笑い芸人・マキタスポーツが、一般社会にも「笑いの作法」が染み出すことで息苦しさが生み出されてしまうと分析する『一億総ツッコミ時代』を元に、「ツッコむ」という振る舞いを止め、「ツッコまれしろ」を持ち、「好き/嫌い」で物事を語るスタンスについて考える -

【社会】学生が勉強しないのは、若者が働かないのは何故か?教育現場からの悲鳴と知見を内田樹が解説:『下流志向』(内田樹)

教育現場では、「子どもたちが学びから逃走する」「学ばないことを誇らしく思う」という、それまでには考えられなかった振る舞いが目立っている。内田樹は『下流志向』の中で、その原因を「等価交換」だと指摘。「学ばないための努力をする」という発想の根幹にある理屈を解き明かす -

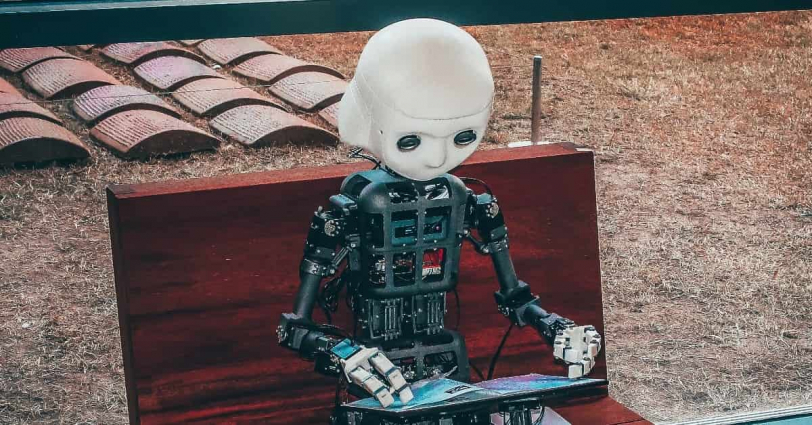

【驚嘆】この物語は「AIの危険性」を指摘しているのか?「完璧な予知能力」を手にした人類の過ち:『預言者ピッピ』(地下沢中也)

完璧な未来予知を行えるロボットを開発し、地震予知のため”だけ”に使おうとしている科学者の自制を無視して、その能力が解放されてしまう世界を描くコミック『預言者ピッピ』から、「未来が分からないからこそ今を生きる価値が生まれるのではないか」などについて考える -

【逸脱】「人生良いことない」と感じるのは、「どう生きたら幸せか」を考えていないからでは?:『独立国家のつくりかた』(坂口恭平)

「常識的な捉え方」から逸脱し、世の中をまったく異なる視点から見る坂口恭平は、「より生きやすい社会にしたい」という強い思いから走り続ける。「どう生きたいか」から人生を考え直すスタンスと、「やりたいことをやるべきじゃない理由」を『独立国家のつくりかた』から学ぶ -

【問い】「学ぶとはどういうことか」が学べる1冊。勉強や研究の指針に悩む人を導いてくれる物語:『喜嶋先生の静かな世界』(森博嗣)

学校の勉強では常に「課題」が与えられていたが、「学び」というのは本来的に「問題を見つけること」にこそ価値がある。研究者の日常を描く小説『喜嶋先生の静かな世界』から、「学びの本質」と、我々はどんな風に生きていくべきかについて考える