リベラルアーツと呼ばれる、哲学・宗教・歴史・文化などの教養に、昔から強く興味を惹かれてきました。自分の知識欲に従って様々な本を読んできたことで、物事の本質を見抜いたり、固定観念を捨てることも多少はできるようになってきたと感じています。研究者ではないので浅く広くでしかありませんが、様々なリベラルアーツについて、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに書いていきます。

-

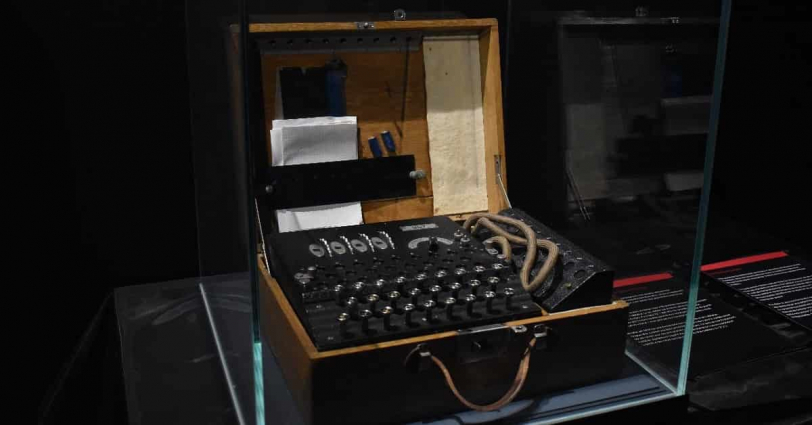

【妄執】チェス史上における天才ボビー・フィッシャーを描く映画。冷戦下の米ソ対立が盤上でも:映画『完全なるチェックメイト』

「500年に一度の天才」などと評され、一介のチェスプレーヤーでありながら世界的な名声を獲得するに至ったアメリカ人のボビー・フィッシャー。彼の生涯を描く映画『完全なるチェックメイト』から、今でも「伝説」と語り継がれる対局と、冷戦下ゆえの激動を知る -

【評価】映画『シン・ゴジラ』は、「もしゴジラが実際に現れたら」という”現実”を徹底的にリアルに描く

ゴジラ作品にも特撮映画にもほとんど触れてこなかったが、庵野秀明作品というだけで観に行った『シン・ゴジラ』はとんでもなく面白かった。「ゴジラ」の存在以外のありとあらゆるものを圧倒的なリアリティで描き出す。「本当にゴジラがいたらどうなるのか?」という”現実”の描写がとにかく素晴らしかった -

【民主主義】占領下の沖縄での衝撃の実話「サンマ裁判」で、魚売りのおばぁの訴えがアメリカをひっかき回す:映画『サンマデモクラシー』

戦後の沖縄で、魚売りのおばぁが起こした「サンマ裁判」は、様々な人が絡む大きな流れを生み出し、最終的に沖縄返還のきっかけともなった。そんな「サンマ裁判」を描く映画『サンマデモクラシー』から、民主主義のあり方と、今も沖縄に残り続ける問題について考える -

【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ

「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ -

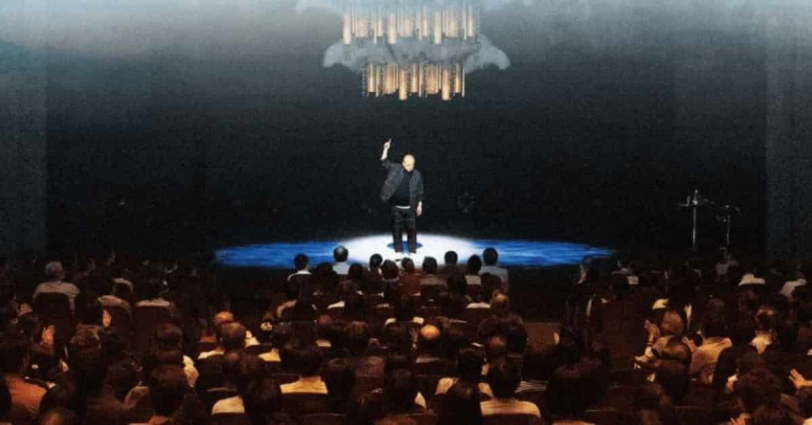

【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:映画『バケモン』

「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る -

【驚異】信念を貫く勇敢さを、「銃を持たずに戦場に立つ」という形で示した実在の兵士の凄まじさ:映画『ハクソー・リッジ』

第二次世界大戦で最も過酷な戦場の1つと言われた「前田高地(ハクソー・リッジ)」を、銃を持たずに駆け回り信じがたい功績を残した衛生兵がいた。実在の人物をモデルにした映画『ハクソー・リッジ』から、「戦争の悲惨さ」だけでなく、「信念を貫くことの大事さ」を学ぶ