私は、子どもの頃から周囲と馴染めなかったり、当たり前の感覚に違和感を覚えることが多かったこともあり、ダイバーシティが社会環境に実装されることを常に望んでいます。考え方や年齢・性別などに関係なく、多様性に満ちた生き方が許容される世の中を実現するために何が必要なのかなどについて、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに書いていきます。

-

【葛藤】「多様性を受け入れること」は難しい。映画『アイヌモシリ』で知る、アイデンティティの実際

「アイヌの町」として知られるアイヌコタンの住人は、「アイヌ語を勉強している」という。観光客のイメージに合わせるためだ。映画『アイヌモシリ』から、「伝統」や「文化」の継承者として生きるべきか、自らのアイデンティティを意識せず生きるべきかの葛藤を知る -

【実話】人質はなぜ犯人に好意を抱くか?「ストックホルム症候群」の由来である銀行強盗を描く映画:『ストックホルムケース』

「強盗や立てこもり事件などにおいて、人質が犯人に好意・共感を抱いてしまう状態」を「ストックホルム症候群」と呼ぶのだが、実はそう名付けられる由来となった実際の事件が存在する。実話を基にした映画『ストックホルムケース』から、犯人に協力してしまう人間の不可思議な心理について知る -

【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『ミセス・ノイズィ』

「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える -

【素顔】「ヨコハマメリー史」から「伊勢佐木町史」を知れる映画。謎の女性が町の歴史に刻んだものとは:映画『ヨコハマメリー』

横浜で長らく目撃されていた白塗りの女性は、ある時から姿を消した。彼女の存在を欠いた伊勢佐木町という街は、大きく変わってしまったと語る者もいる。映画『ヨコハマメリー』から、ある種のアイコンとして存在した女性の生き様や彼女と関わった者たちの歴史、そして彼女の”素顔”を知る -

【差別】「女性の権利」とは闘争の歴史だ。ハリウッドを支えるスタントウーマンたちの苦悩と挑戦:『スタントウーマン』

男性以上に危険で高度な技術を要するのに、男性優位な映画業界で低く評価されたままの女性スタントたちを描く映画『スタントウーマン ハリウッドの知られざるヒーローたち』。女性スタントの圧倒的な努力・技術と、その奮闘の歴史を知る。 -

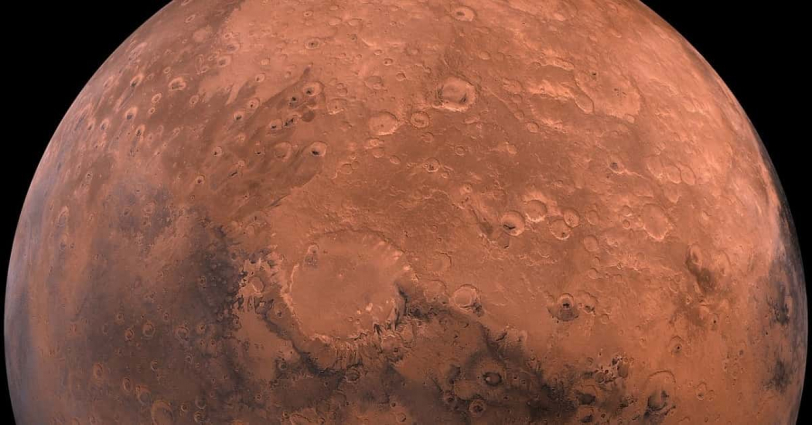

【驚異】プロジェクトマネジメントの奇跡。ハリウッドの制作費以下で火星に到達したインドの偉業:映画『ミッション・マンガル』

実は、「一発で火星に探査機を送り込んだ国」はインドだけだ。アメリカもロシアも何度も失敗している。しかもインドの宇宙開発予算は大国と比べて圧倒的に低い。なぜインドは偉業を成し遂げられたのか?映画『ミッション・マンガル』からプロジェクトマネジメントを学ぶ