子どもの頃は、自分が何かの才能やセンスに恵まれていることを期待していましたが、残念ながら天才ではありませんでした。昔はやはり、凄い人に嫉妬したり、誰かと比べて苦しくなることもありました。僕はもう諦めていますが、やはり興味は持っていて、世の中の才能のある人たちの本を読むようにしています。才能がないとコンプレックスに感じる人に何か伝えられるように、4000冊以上の本を読み、500本以上の映画を見て考えたことをベースに書いていきます。

-

【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者:『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』(ウンベルト・エーコ)

世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る -

【異端】「仏教とは?」を簡単に知りたい方へ。ブッダは「異性と目も合わせないニートになれ」と主張した:『講義ライブ だから仏教は面白い!』(魚川祐司)

我々が馴染み深い「仏教」は「大乗仏教」であり、創始者ゴータマ・ブッダの主張が詰まった「小乗仏教」とは似て非なるものだそうだ。『講義ライブ だから仏教は面白い!』では、そんな「小乗仏教」の主張を「異性と目も合わせないニートになれ」とシンプルに要約して説明する -

【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『14歳からの哲学入門 「今」を生きるためのテキスト』

『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る -

【おすすめ】濱口竜介監督の映画『親密さ』は、「映像」よりも「言葉」が前面に来る衝撃の4時間だった

専門学校の卒業制作として濱口竜介が撮った映画『親密さ』は、2時間10分の劇中劇を組み込んだ意欲作。「映像」でありながら「言葉の力」が前面に押し出される作品で、映画や劇中劇の随所で放たれる「言葉」に圧倒される。4時間と非常に長いが、観て良かった -

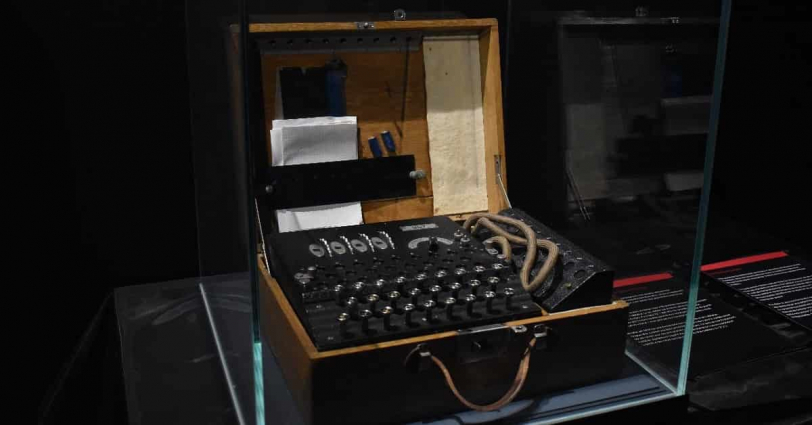

【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統計学 ベイズ』

現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ -

【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る

「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える