子どもの頃は、自分が何かの才能やセンスに恵まれていることを期待していましたが、残念ながら天才ではありませんでした。昔はやはり、凄い人に嫉妬したり、誰かと比べて苦しくなることもありました。僕はもう諦めていますが、やはり興味は持っていて、世の中の才能のある人たちの本を読むようにしています。才能がないとコンプレックスに感じる人に何か伝えられるように、4000冊以上の本を読み、500本以上の映画を見て考えたことをベースに書いていきます。

-

【差別】才ある者の能力を正しく引き出す者こそ最も有能であり、偏見から能力を評価できない者は無能だ:映画『ドリーム』

「偏見・差別ゆえに、他人の能力を活かせない人間」を、私は無能だと感じる。そういう人は、現代社会の中にも結構いるでしょう。ソ連との有人宇宙飛行競争中のNASAで働く黒人女性を描く映画『ドリーム』から、偏見・差別のない社会への道筋を考える -

【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:『地球最後の日のための種子』

グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る -

【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「公共」を考える

Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた -

【思考】『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、中学生と猫の対話から「自分の頭で考える」を学べる良書

「中学生の翔太」と「猫のインサイト」が「答えの出ない問い」について対話する『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、「哲学」の違う側面を見せてくれる。過去の哲学者・思想家の考えを知ることが「哲学」なのではなく、「自分の頭で考えること」こそ「哲学」の本質だと理解する -

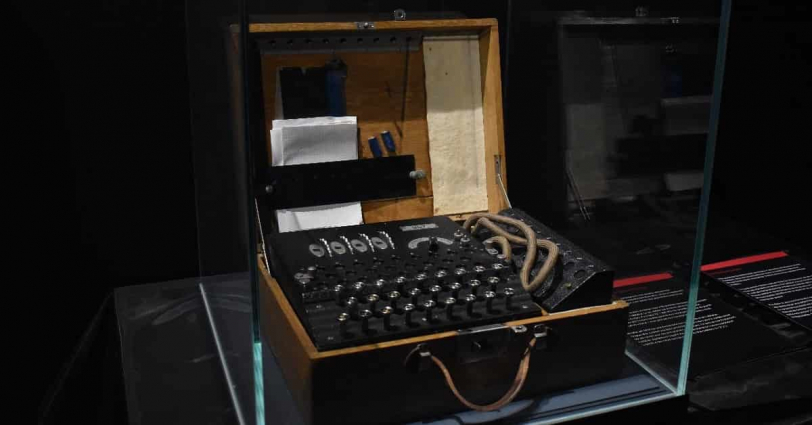

【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死

映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る -

【書評】奇跡の”国家”「ソマリランド」に高野秀行が潜入。崩壊国家・ソマリア内で唯一平和を保つ衝撃の”民主主義”:『謎の独立国家ソマリランド』

日本の「戦国時代」さながらの内戦状態にあるソマリア共和国内部に、十数年に渡り奇跡のように平和を維持している”未承認国家”が存在する。辺境作家・高野秀行の『謎の独立国家ソマリランド』から、「ソマリランド」の理解が難しい理由と、「奇跡のような民主主義」を知る