子どもの頃は、自分が何かの才能やセンスに恵まれていることを期待していましたが、残念ながら天才ではありませんでした。昔はやはり、凄い人に嫉妬したり、誰かと比べて苦しくなることもありました。僕はもう諦めていますが、やはり興味は持っていて、世の中の才能のある人たちの本を読むようにしています。才能がないとコンプレックスに感じる人に何か伝えられるように、4000冊以上の本を読み、500本以上の映画を見て考えたことをベースに書いていきます。

-

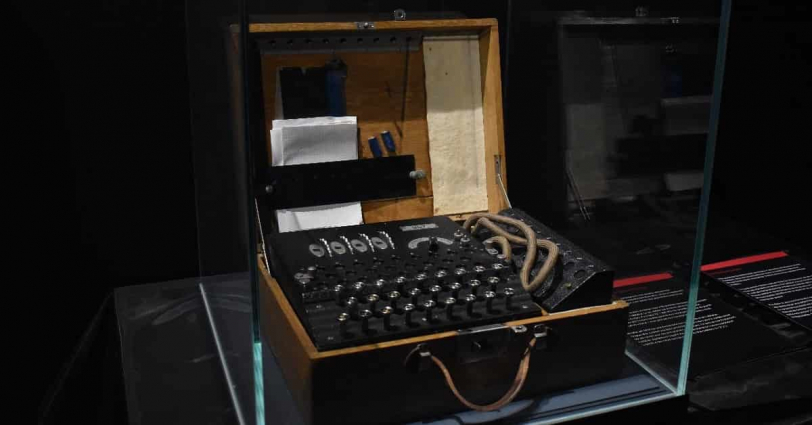

【天才】『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、科学者のイメージが変わる逸話満載の非・科学エッセイ

「天才科学者」と言えばアインシュタインやニュートン、ホーキングが思い浮かぶだろうが、「科学者らしくないエピソード満載の天才科学者」という意味ではファインマンがずば抜けている。世界的大ベストセラー『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、「科学」をほぼ扱わないエッセイです -

【青春】二宮和也で映画化もされた『赤めだか』。天才・立川談志を弟子・談春が描く衝撃爆笑自伝エッセイ

「落語協会」を飛び出し、新たに「落語立川流」を創設した立川談志と、そんな立川談志に弟子入りした立川談春。「師匠」と「弟子」という関係で過ごした”ぶっ飛んだ日々”を描く立川談春のエッセイ『赤めだか』は、立川談志の異端さに振り回された立川談春の成長譚が面白い -

【人生】日本人有名プロゲーマー・梅原大吾の名言満載の本。「努力そのものを楽しむ」ための生き方とは?:『勝ち続ける意志力』

「eスポーツ」という呼び名が世の中に定着する遥か以前から活躍する日本人初のプロゲーマー・梅原大吾。17歳で世界一となり、今も一線を走り続けているが、そんな彼が『勝ち続ける意志力』で語る、「『努力している状態』こそを楽しむ」という考え方は、誰の人生にも参考になるはずだ -

【人生】仕事がつまらない人へ、自由な働き方・生き方のための「月3万円しか稼げないビジネス」指南:『月3万円ビジネス』

SDGsが広がる世界で、「生活スタイルを変えなければならない」と理解していても、それをどう実践すべきかはなかなか難しいところでしょう。『月3万円ビジネス』で、「『仕事』と『生活』を密着させ、『お金・エネルギーの消費を抑える過程を楽しむ』」生き方を知る -

【変革】「ビジネスより自由のために交渉力を」と語る瀧本哲史の”自己啓発”本に「交渉のコツ」を学ぶ:『武器としての交渉思考』

急逝してしまった瀧本哲史は、「交渉力」を伝授する『武器としての交渉思考』を通じて、「若者よ、立ち上がれ!」と促している。「同質性のタコツボ」から抜け出し、「異質な人」と「秘密結社」を作り、世の中に対する「不満」を「変革」へと向かわせる、その勇気と力を本書から感じてほしい -

【驚異】『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』って書名通りの本。異端ロックバンドの”稼ぎ方”

日本ではあまり知られていないが、熱狂的なファンを持つロックバンド「グレイトフル・デッド」。彼らは50年も前から、現代では当たり前となった手法を続け、今でも年間5000万ドルを稼いでいる。『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』で「ファンからの愛され方」を学ぶ